di Sergio Baratto

Il pezzo che posto qui è nato come commento a “Il documentario come ortopedia dello spirito 2”, l’articolo dedicato a Fahrenheit 9/11 pubblicato qualche giorno fa su questo sito da Andrea Inglese (e di cui consiglio caldamente la lettura). Quanto al testo che segue, si tratta semplicemente di alcune annotazioni a margine di quell’articolo.

Il pezzo che posto qui è nato come commento a “Il documentario come ortopedia dello spirito 2”, l’articolo dedicato a Fahrenheit 9/11 pubblicato qualche giorno fa su questo sito da Andrea Inglese (e di cui consiglio caldamente la lettura). Quanto al testo che segue, si tratta semplicemente di alcune annotazioni a margine di quell’articolo.

A sentire da sinistra – dalla mia parte – tutti questi giudizi snobistici (e in verità, mi pare, più che altro risentiti) sul film di Michael Moore ho provato un’agghiacciante sensazione di soffocamento.

Ho letto per esempio ciò che scrive Robert Jensen (il testo completo, dal titolo “Fahrenheit 9-11 è uno stupido film bianco” si può trovare qui). Non so se sia più irritante o più sconfortante. Arrivato in fondo, il primo pensiero è stato “Speriamo che questa generazione di intellettuali radical scompaia in fretta e liberi il posto a qualcosa di meglio, di più fresco e meno cadaverico”.

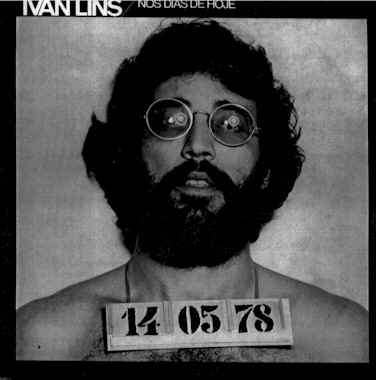

Uno sguardo azzurro, sorpreso da una foto tessera. Gli anni – diciannove – che non compaiono sul volto. Ma stanno tutti dentro, e sono molti di più.

Uno sguardo azzurro, sorpreso da una foto tessera. Gli anni – diciannove – che non compaiono sul volto. Ma stanno tutti dentro, e sono molti di più.

Ormai da tre anni una coppia di pipistrelli torna ad abitare una delle finestre della mia casa nell’oltrarno fiorentino. Vivono una parte della stagione nella zona di scorrimento di persiane incassate che si sono bloccate da tempo e che io lascio fare perché si tratta di una stanza in cui non si dorme. E’ la finestra di fronte al mio tavolo da lavoro e vicina all’apparecchio televisivo.

Ormai da tre anni una coppia di pipistrelli torna ad abitare una delle finestre della mia casa nell’oltrarno fiorentino. Vivono una parte della stagione nella zona di scorrimento di persiane incassate che si sono bloccate da tempo e che io lascio fare perché si tratta di una stanza in cui non si dorme. E’ la finestra di fronte al mio tavolo da lavoro e vicina all’apparecchio televisivo. Non sono ancora le sei di mattina, e aspetto il 105 all’altezza di Torpignattara. Ho sonno, sono come al solito un po’ scocciato per questa gestione casuale dei tempi. Vengo dalla terraferma veneziana degli anni Settanta, dove gli orari di autobus e vaporetti erano filastrocche che imparavamo da bambini (cinque-venticinque-quaranta-cinquantacinque, sei-ventuno-trentasei-cinquantuno) e che ci hanno addestrati all’idea che ci sia una correlazione tra i nostri fini (arrivare in orario) e i mezzi (pubblici) per ottenerli. Trasferitomi a Roma a metà degli anni Ottanta, ricordo lo sbigottimento irritato dell’addetto Atac cui mi rivolsi per sapere quale fosse l’orario dello zerouno: “Orario de che? Quanno ce sta, parte”.

Non sono ancora le sei di mattina, e aspetto il 105 all’altezza di Torpignattara. Ho sonno, sono come al solito un po’ scocciato per questa gestione casuale dei tempi. Vengo dalla terraferma veneziana degli anni Settanta, dove gli orari di autobus e vaporetti erano filastrocche che imparavamo da bambini (cinque-venticinque-quaranta-cinquantacinque, sei-ventuno-trentasei-cinquantuno) e che ci hanno addestrati all’idea che ci sia una correlazione tra i nostri fini (arrivare in orario) e i mezzi (pubblici) per ottenerli. Trasferitomi a Roma a metà degli anni Ottanta, ricordo lo sbigottimento irritato dell’addetto Atac cui mi rivolsi per sapere quale fosse l’orario dello zerouno: “Orario de che? Quanno ce sta, parte”. di Federica Fracassi e Jacopo Guerriero

di Federica Fracassi e Jacopo Guerriero