Limina moralia: Méli Mélo

Da qualche mese sto collaborando con Limina Rivista, con delle autotraduzioni dal francese di piccoli assaggi ( essais) letterari pubblicati in oltre vent’anni sulla rivista parigina l’Atelier du Roman diretta da Lakis Proguidis. Dopo Philip K Dick, Franz Kafka, Anna Maria Ortese, Charles Dickens, Boris Vian, qui si parla di melodramma. Buon ascolto!

Buffoni e cortigiane

di

Francesco Forlani

«Mi si dirà che in Italia vanno le genti al teatro,

non per ascoltare, ma per unirsi ne’ palchetti

gli amici più famigliari e cianciare.

E io ne conchiuderò che lo stare ogni dì cinque ore

ascoltando quelle che si chiamano parole

dell’opera italiana, dee necessariamente fare ottuso,

per mancanza di esercizio, l’intelletto d’una nazione»

Anna Luisa Staël-Holstein,

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni

«Chi troppo studia pazzo diventa»

Risposta a Mme de Staël di anonimo napoletano

Apparsa sul Corriere delle Dame

Sono sempre stato affascinato dalle anomalie e non tanto tempo fa, discutendo con un amico in un caffè del Canal St. Martin ne ho scovata una, più o meno per caso, che riguardava la storia letteraria del mio paese. Com’è stato possibile che a cavallo del diciottesimo e del diciannovesimo secolo, mentre in tutta Europa il genere romanzo si diffondeva per strade e strilloni d’Europa, accolto da masse letterate e non del vecchio continente, proprio quando Dumas, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Dickens, Melville scrivono un numero impressionante di capolavori nati classici, in Italia, esce un solo romanzo degno di nota, I promessi sposi del Manzoni, e poi, basta.

Difficile dare delle risposte a una latitanza che è proseguita per buona parte del Novecento a fronte di una tradizione della novella, racconto, che dal Boccaccio in poi ha continuato a sfornare opere e autori di gran classe. Con questi interrogativi tenterò di seguire una pista concentrandomi sul rapporto peraltro complesso tra letteratura e musica e più particolarmente sul ruolo dell’oralità nell’immenso gioco della letteratura. Questo mi sembra un punto di partenza necessario rispetto a quanto segue. L’universo romanzesco, come si è spesso affermato in tanti contributi pubblicati sull’Atelier du Roman, lo si fa cominciare proprio con il nostro Decameron, opera che incarna più di ogni altra il desiderio di sentire e raccontare delle storie.

Le mie origini napoletane – sono napoletano di Caserta, riprendendo una formula usata da Pasolini a proposito di uno dei suoi ragazzi di vita, che però era di Avellino – mi spingono sempre, per uno strano automatismo che potremmo definire storicista, a cercare d’indagare su un fenomeno a partire da un contesto sociopolitico – del resto anche Joyce amava Giambattista Vico – e quando ho allineato su un foglio le date significative del romanzo europeo mi si è aperto, non senza sorprese, un nuovo mondo.

Se prendiamo per esempio Flaubert, Madame Bovary (1857), Dickens, David Copperfield (1849), Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts (1861), Balzac, Illusions perdues (1837), Stendhal, La Chartreuse de Parme (1839), Dumas, Monte-Cristo (1844) si può constatare come in un periodo relativamente breve si sia concentrata un’infilata mostruosa di classici del romanzo. Per ritrovare in quegli stessi anni in Italia qualcosa di simile bisognerà semplicemente cercare altrove il nostro zeitgeist, con buona pace della Madame Romantic cazzimmosa, in un fenomeno nato dalle ceneri della commedia dell’arte e che davvero coinvolse ogni angolo, perfino i più reconditi, del paese con una forza e una novità senza precedenti: il melodramma. L’opera, teatro in musica, dramma in musica ed eccoci al punto da cui mi piacerebbe ricominciare.

Innanzitutto, le date. Durante lo stesso periodo che abbiamo appena considerato a proposito del romanzo, se prendiamo in esame il buon Don Giuseppe ritroviamo: Nabuchodonosor (1842), Hernani (1844), Macbeth (1847), Rigoletto (1851), La Traviata (1853). Molte di queste opere sono trasposizioni di romanzi, ma non ci induce a credere che siano semplici “traduzioni” dell’universo romanzesco in un altro di tipo teatrale e musicale.

La vera questione che vale la pena porsi è invece perché il melodramma di fatto sostituisce la forma romanzo, ne raccoglie il testimone di interprete del proprio tempo con un impatto sulla sensibilità e la storia politica degli italiani al pari delle opere di Victor Hugo, Dickens, Dumas o Goethe. È forse un caso che proprio negli anni da noi presi in considerazione l’Europa bruciava alla luce dei moti rivoluzionari del ‘48?

Per tornare all’anomalia, in un certo senso farci guidare da essa, anomalie come concetti che però non si pongono come globali, ma per dirla alla Deleuze (Pourparler, 1990), ecceità, eventi, scopriamo che se è vero che in Italia non abbiamo avuto i romanzi che gli altri paesi europei avevano prodotto, molti di quei romanzi erano ambientati in Italia e nella nota formula dei “romanzi d’appendice” venduti a puntate sui feuilletton dell’epoca, e per quanto la stampa italiana non avesse nulla da invidiare a quella dei suoi vicini europei, di romanzieri italiani non v’è traccia. La questione della non-popolarità dei romanzieri italiani è stata a lungo al centro di un accanito dibattito tra gli anni Venti e Trenta. Tra le molteplici ragioni invocate per giustificare tale esclusione c’era quella della lingua. In effetti l’Italia registrava un primato delle lingue regionali su quella italiana e tale indifferenza italica alla forma romanzo si accompagnava, quasi si giustificava con la freddezza con cui i lettori europei accoglievano la nostra produzione narrativa. È proprio a questo punto che la riflessione di compagno Gramsci interviene con una lucidità e forza senza precedenti.

In realtà, scrive Gramsci, la musica ha sostituito nella cultura popolare quell’espressione artistica che in altri paesi è per lo più rappresentata dal romanzo popolare. Tutto sommato sono i compositori, “genii musicali” a godere di quella fama che mancava ai letterati. Ma perché?

«Perché la «democrazia» artistica italiana ha avuto una espressione musicale e non «letteraria»? Che il linguaggio non sia stato nazionale, ma cosmopolita, come è la musica, può connettersi alla deficienza di carattere popolare-nazionale degli intellettuali italiani? Nello stesso momento in cui in ogni paese avviene una stretta nazionalizzazione degli intellettuali indigeni, e questo fenomeno si verifica anche in Italia, sebbene in misura meno larga (anche il Settecento italiano, specialmente nella seconda metà, è più «nazionale» che cosmopolita), gli intellettuali italiani continuano la loro funzione europea attraverso la musica. Si potrà forse dire che la trama dei libretti non è mai «nazionale» ma europea, in due sensi: o perché l’«intrigo» del dramma si svolge in tutti i paesi d’Europa e più raramente in Italia, muovendo da leggende popolari o da romanzi popolari; o perché i sentimenti e le passioni del dramma riflettono la particolare sensibilità europea settecentesca e romantica, cioè una sensibilità europea, che non pertanto coincide con elementi cospicui della sensibilità popolare di tutti i paesi, da cui del resto aveva attinto la corrente romantica. (È da collegare questo fatto con la popolarità di Shakespeare e anche dei tragici greci, i cui personaggi, travolti da passioni elementari – gelosia, amor paterno, vendetta, ecc. – sono essenzialmente popolari in ogni paese). Si può perciò dire che il rapporto melodramma italiano – letteratura popolare anglo-francese non è sfavorevole criticamente al melodramma, poiché il rapporto è storico-popolare e non artistico-critico. Verdi non può essere paragonato, per di così, a Eugenio Sue, come artista, se pure occorre dire che la fortuna popolare di Verdi può solo essere paragonata a quella del Sue, sebbene per gli estetizzanti (wagneriani) aristocratici della musica, Verdi occupi lo stesso posto nella storia della musica che Sue nella storia della letteratura. La letteratura popolare in senso deteriore (tipo Sue e tutta la sequela) è una degenerazione politico-commerciale della letteratura nazionale-popolare, il cui modello sono appunto i tragici greci e ShaKespeare.»

Antonio Gramsci, Quaderno 9 (XIV) § (66)

Che il romanzo sia innanzitutto un’arte popolare – ma non una cultura di massa, direbbe Christopher Lasch – è per me molto più di una semplice ipotesi. Ma allora come definire un’arte popolare? E una letteratura popolare?

Da molti anni, da quando poco più che adolescente osservavo i Quaderni dal Carcere nell’elegante edizione cofanetto che mio fratello Geppi aveva nella nostra libreria in cameretta, Gramsci ha sempre stregato le mie ricerche come gli I-Ching coloro che rincorrono il destino. E infatti, andandomi a rileggere le pagine sul romanzo popolare e particolarmente quando si dedica all’analisi del romanzo-feuilleton e al ruolo che ricopre l’eroe romanzesco nella vita sociale e politica del paese, trovo l’agencement, l’aggancio di cui abbisognavo.

Gramsci, di fatto, è il primo a tracciare una linea retta tra l’Opera, tra melodramma – in questo gli sarà sicuramente servita la lunga esperienza di critico teatrale per la stampa- e il romanzo, ed è in una sua lunga riflessione sul “personaggio dei personaggi”, ovvero il Conte di Montecristo che la sua analisi raggiunge l’obiettivo.

Il tutto si spiega per la capacità che narrazioni di questo tipo hanno di parlare alla gente, interpretarne i sogni, tradurne le paure e i sentimenti di un secolo alle porte – poco importa da dove – attraverso le gesta di un visionario, o di un insieme di personaggi. Queste considerazioni tengono conto del romanzo d’avventura nel suo insieme e va altresì ricordato che Gramsci aveva un’alta considerazione della parola “avventura” come quando leggiamo le sue note sui romanzi d’avventura di Dostoïevski.

Per riassumere alcuni dei punti sollevati finora sappiamo che a partire dagli anni 1840 circa, i giornali si vendono anche grazie ai romanzi pubblicati a puntate – fenomeno ancor oggi in voga visto il successo delle recenti campagne dei quotidiani italiani, di aumento delle tirature con l’offerta di romanzi classici. Sempre in quegli anni dell’Ottocento si sviluppa l’industria editoriale musicale e discografica grazie all’Opera e a quanto si sa, il primo fonografo fu importato nel Bel Paese da un napoletano regalando come prima opera registrata su disco la canzone La risata, evviva Rabelais. La società si lascia così trasportare da questa nuova-antica-maniera di raccontare delle storie. Il paese di Goethe avevo visto per primo la propria gioventù soccombere alla disperazione e al destino tragico di Werther, ma al di fuori della Germania, chi sarebbe rimasto indifferente a quello di Ivan Karamazov, del Dottor Jekyll o del Conte di Montecristo? Quel che accade di straordinario con l’Opera è che pur adottando la produzione romanzesca ai propri canoni – Puccini per esempio che di fatto contribuirà alla diffusione della letteratura “verista” – riesce attraverso l’elemento scenico e musicale a rendere ancor più verosimili i personaggi, con una poetica finalmente più “realista del re”.

Era stato del resto proprio Balzac ad affermare:

La musica è una lingua mille volte più ricca di quella delle parole e sta al linguaggio come il pensiero sta alla parola; risveglia le sensazioni e le idee secondo la loro stessa forma, là dove in noi nascono e le idee e le sensazioni, ma lasciandole come sono presso ognuno … Le altre arti impongono allo spirito delle creazioni definite, mentre la musica è infinita nelle sue. Là dove le altre arti chiudono i nostri pensieri, fissandoli su di una cosa determinata, la musica invece li scatena sulla natura intiera che essa ha il potere di esprimerci.

Balzac, Pensieri di Balzac sulla musica, «Musica e Scena. Rivista mensile di Arte e di Teatro», Milano, Anno I, N. 7-8, Luglio-Agosto 1924, pp. 28-29

E Balzac era uno che ne capiva, quasi sempre; quasi perché per esempio liquida Rossini a mio avviso un po’ alla “francesi che s’incazzano”, rimproverandogli «quel monotono crescendo» , le usignuolate.

Dunque, se da un lato le passioni ritornavano alla ribalta delle creazioni artistiche, va aggiunto che queste traevano la loro massima fonte d’ispirazione dai costumi e dalla vita politica dell’epoca. Sempre a proposito di Verdi, uno dei più acuti musicologi italiani, Massimo Mila annotava nella sua opera consacrata al grande compositore: «Trapunto sopra il vivo sfondo di questo urto di popoli, il dramma dei personaggi svanisce per una inevitabile deficienza di prospettiva. L’amore di Fenena assira per l’ebreo Ismaele, contesole dall’ambiziosa schiava Abigaille, l’esaltazione dell’impazzito Nabucco, sembrano assorbiti nel seno di quella più vasta epopea che culmina nella lirica degli Ebrei piangenti in schiavitù: siamo appena nel 1842; ma il ’48 era già nell’aria, e Verdi, non ancora dirozzato dal breve soggiorno milanese, era più atto a sentire il dolore di un popolo oppresso che non le sottili e tortuose aberrazioni di passioni d’amor contrastato. Perciò ben a ragione il Bellaigue poté indicare la «forza» come fattore capitale del trionfo di Nabucco, quella forza che mancava alla musica di Donizetti e Bellini e che l’Italia del Risorgimento attendeva.»

Per ritornare al ruolo giocato dalla musica nel paesaggio letterario italiano bisognerebbe rispolverare dal punto di vista musicale il senso di uno dei paradigmi imprescindibili per la storia della critica del romanzo e naturalmente dell’opera senza per questo dimenticare altri fattori fondanti per quest’ultima, ovvero la messinscena, la mimica degli attori, la scenografia, lo stesso impianto teatrale.

Se consideriamo la polifonia nel senso suggerito da Michail Michailovič Bachtin, ovvero come una composizione che fa leva sui personaggi e si affranca dalla letteratura a tema e soprattutto il concetto di “letteratura popolare”, possiamo senz’altro affermare che il melodramma, pur essendo un genere sospeso tra musica e parole, conserva la stessa potenza culturale, sociale, estetica del genere romanzo, con una notarella in più se vogliamo.

Quando infatti nelle mie letture in silenzio e in solitaria, senza el final, in biblioteca, ho letto il racconto che fa Victor Hugo in occasione della première del Rigoletto, ho dovuto pregare in ginocchio Francesco, il bibliotecario, per ingurgitare un po’ della sua Grappa al Barolo ben nascosta dietro alla collezione dei Maestri del Colore.

Per coloro che non conoscessero la storia del Rigoletto, va ricordato che Giuseppe Verdi la compone inspirandosi all’opera di Victor Hugo, Le roi s’amuse. Immaginiamo allora il romanziere francese agghindarsi per quella sua uscita a Teatro, prendere posto tra le prime file e attendersi al peggio visto che non era mai accaduto che in occasione di una rappresentazione ispirata dai suoi personaggi non ne fosse uscito deluso. Rimane così in silenzio per buona parte della rappresentazione. Rigoletto, che è il buffone del Duca – Verdi è costretto a retrogradare sul campo il re dell’originale per evitare la censura – ha una bellissima figlia che tiene nascosta e protetta dal mondo. Il Duca grazie a una macchinazione di alcuni cortigiani riesce a incontrarla e sedurla. Quando nel terzo atto, al momento del quattuor , Rigoletto terrorizzato dall’idea di assistere impotente alla caduta del suo bene più prezioso tra le grinfie del suo padrone, costringe sua figlia Gilda a seguirlo per spiare di nascosto la vera natura del corteggiatore alle prese con una donna di facili costumi. Durante il quartetto lo spettatore osserva su un lato della scena il Duca che canta l’aria: «È la figlia dell’amore…» , poco distante la malafemmena intona il suo canto mentre Rigoletto, dall’altra parte, nascosto intona «Taci che qui piangere non vale»mentre Gilda grida al cielo la sua disperazione. Insomma, un chantier du désespoir.

Un musicologo definirebbe questa cosa una polifonia, Victor Hugo, quanto a lui, sprofonda nella seduta lasciandosi scappare: «Magari potesse un romanziere far parlare quattro personaggi contemporaneamente!»

Per capire meglio tale fenomeno, bisognerà tenere presente che il pubblico melomane era abituato a entrare e uscire a suo piacimento dalla sala del teatro, a mangiare, bere e probabilmente fare l’amore nei palchetti per tutta la durata dell’opera, circa cinque ore, senza contare gli intervalli. Grazie all’Opera si sviluppa l’editoria musicale. I compositori vivono del resto dei diritti d’autore provenienti dalla vendita delle partiture. L’opera perviene in tal modo a diventare popolare e non soltanto grazie ai temi “cantati”, ai topos propri ad ogni letteratura popolare, storie d’amore, intrighi di palazzo, tradimenti, gelosia, fedeltà, ma soprattutto per la diffusione che andava ben oltre le rappresentazioni “live” a teatro. Di fatto la distribuzione delle partiture in ogni angolo, perfino nei più reconditi, del paese ovunque vi fosse un pianoforte, un paio di cantanti e un salotto sufficientemente grande per ospitare una ventina di persone, rendeva possibile la riproduzione dell’opera ai domiciliari o almeno di ascoltarne le arie maggiori.

Un rapporto sicuramente non facile, tutt’altro, si viene a creare tra romanzo e teatro. Di certo i romanzieri non possono non esserne affascinati. « La Traviata me plaît. C’est un opéra qui va droit à l’âme. Depuis longtemps les gens snobs l’ont rangée parmi les œuvres négligeables et il peut se faire qu’ils ne s’en souviennent plus. Une bonne chose, parce qu’on pourra l’aimer pour elle-même sans devoir en parler… Verdi a donné à La Dame aux camélias le style qui lui manquait. Je dis ceci non parce que je considère chose négligeable le drame de Dumas fils, mais parce que, quand une œuvre dramatique touche les sentiments populaires, elle a besoin de musique», scriveva ad esempio Marcel Proust.

«È un’opera che va dritta al mio cuore. Verdi ha dato alla Signora delle camelie lo stile che le mancava», per i non francofoni.

In conclusione di questo viaggio breve e intenso, con la speranza di non avere tediato il lettore, mi piacerebbe tentare di formulare un’ipotesi sull’anomalia da cui siamo partiti e riprendendo quest’ultima nota – ma del resto anche il compagno Nietzsche ci aveva detto che quando la parola non basta solo il canto potrà salvarci – credere che in fondo l’italica gente aveva sentito dal principio che all’universo romanzesco bisognava aggiungere un “nonsoché”, qb, forse la tinta, il tono secondo la definizione del nostro Verdi, per accompagnare le storie oltre il tempo in cui erano nate.

La musica appare come un qualcosa d’irriducibile alla sola parola, che quasi annega la parola nel suono fino a farne perdere la funzione di significanti. E nonostante questo capiamo ogni cosa di quello che sta succedendo sulla scena. Assurdo, per esempio, pretendere di far scorrere i sottotitoli come si fa in Francia ma anche in Italia credo ormai durante le rappresentazioni operistiche, in un eccesso di “razionalismo” di tipo clientelare.

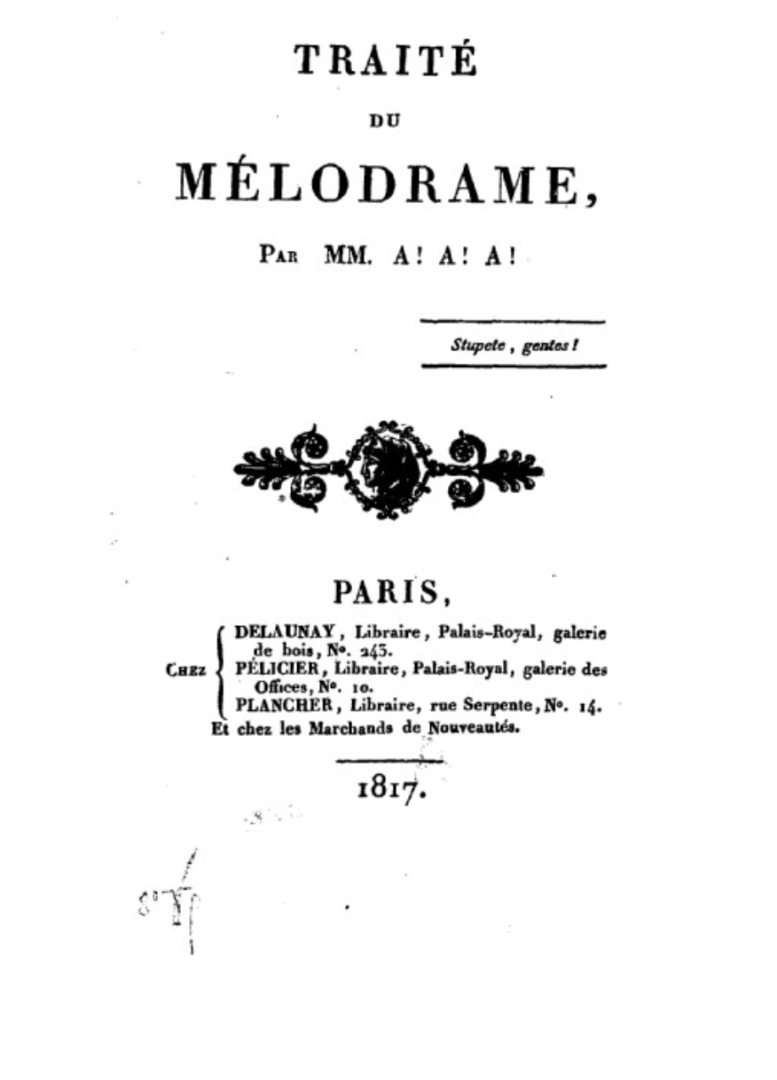

Come viene ricordato in un incredibile libretto Traité du mélodrame / MM. A ! A ! A ! di un anonimo e collettivo autore, all’epoca della sua pubblicazione nel 1817 – che nascondeva dei puri geni parigini tra cui il fratello di Victor Hugo, Abel – il più delle volte, nel melodramma, la parte del protagonista spettava alle donne sia come personaggi che come cantanti con una sovrapposizione tra le due nature che non ci sorprenderebbe affatto se in futuro qualcuno dovesse parlarci della Maria Callas come di un’eroina di cui si fossero perduti opera e compositore.

Certo, perché a conti fatti potremmo dire che i compositori sono stati cantori a loro volta delle virtù e dei vizi delle donne. Belle, malate, pure, impure, marginali, sedotte o seducenti, abbandonate, donate al miglior offerente, vendicative. E noi, timidi spettatori a volte un po’ naïf ci tuffiamo in questa memoria collettiva, Ade popolato dalla Traviata, Aida, Tosca, Turandot, Carmen, Manon, Madame Butterfly…

Il romanzo diventa dunque romanza, profetizzando quanto sarebbe accaduto in un futuro speriamo non lontano, quel devenir femme invocato da Gilles Deleuze in Mille plateaux.

Ohimè!

Ahinoi!

Illustrazione in copertina di Mara Melis @mara_amara