di Rosanna Morace

Le storie delle mie levitazioni sono iniziate quasi trent’anni fa, in un modo del tutto incidentale. Avevo compiuto da poco quattordici anni ed ero un ragazzo piuttosto gracile, sempre con il mal di testa e il raffreddore addosso. A casa, in particolar mondo mia nonna materna, mi aveva vietato di fare qualunque tipo di esercizio fisico, per via dello streptococco, di cui credo di non aver mai sofferto, salvo un paio di polmoniti e una lontana scarlattina che mi aveva lasciato il torace simile a una fragola. Lei se la prendeva con quei ragazzi della strada che tossivano o starnutivano senza mettersi la mano davanti alla bocca. Diceva che non poteva uscire niente di buono da quei denti pieni di batteri.

Difficile resistere alla tentazione di non iniziare con l’incipit di Il levitatore, l’ultimo romanzo di Adrian Bravi (Quodlibet, 2020). Non tanto per il facile parallelismo tra le paure della nonna per «quei ragazzi della strada che tossivano o starnutivano senza mettersi la mano davanti alla bocca» e l’emergenza Covid che stiamo vivendo (peraltro il libro è uscito appena due giorni dopo il primo caso registrato in Italia), quanto perché – se è vero che i buoni libri si riconoscono dall’incipit – in questo primo paragrafo c’è già tutto il romanzo, anzi c’è tutto Bravi e il suo stile inconfondibile, con quel misto di leggerezza calviniana, ironia, microscosse ermeneutiche e situazioni kafkiane che sono gli ingredienti di tutti i suoi libri, e che passano attraverso sceltissimi bagliori lessicali o similitudini e metafore mai esibite, anzi decisamente sottotono: lo «streptococco», «il torace simile a una fragola», i «denti pieni di batteri»… e poi lo «sgravitarsi» e il «gravitarsi», lo «sguardo sagittabondo» della donna «disorecchiata», il «ricorrere», il nome «adespota» del protagonista Anteo (perché non c’è nessun Santo che si chiami Anteo e l’onomastico si festeggia nel giorno di Ognissanti).

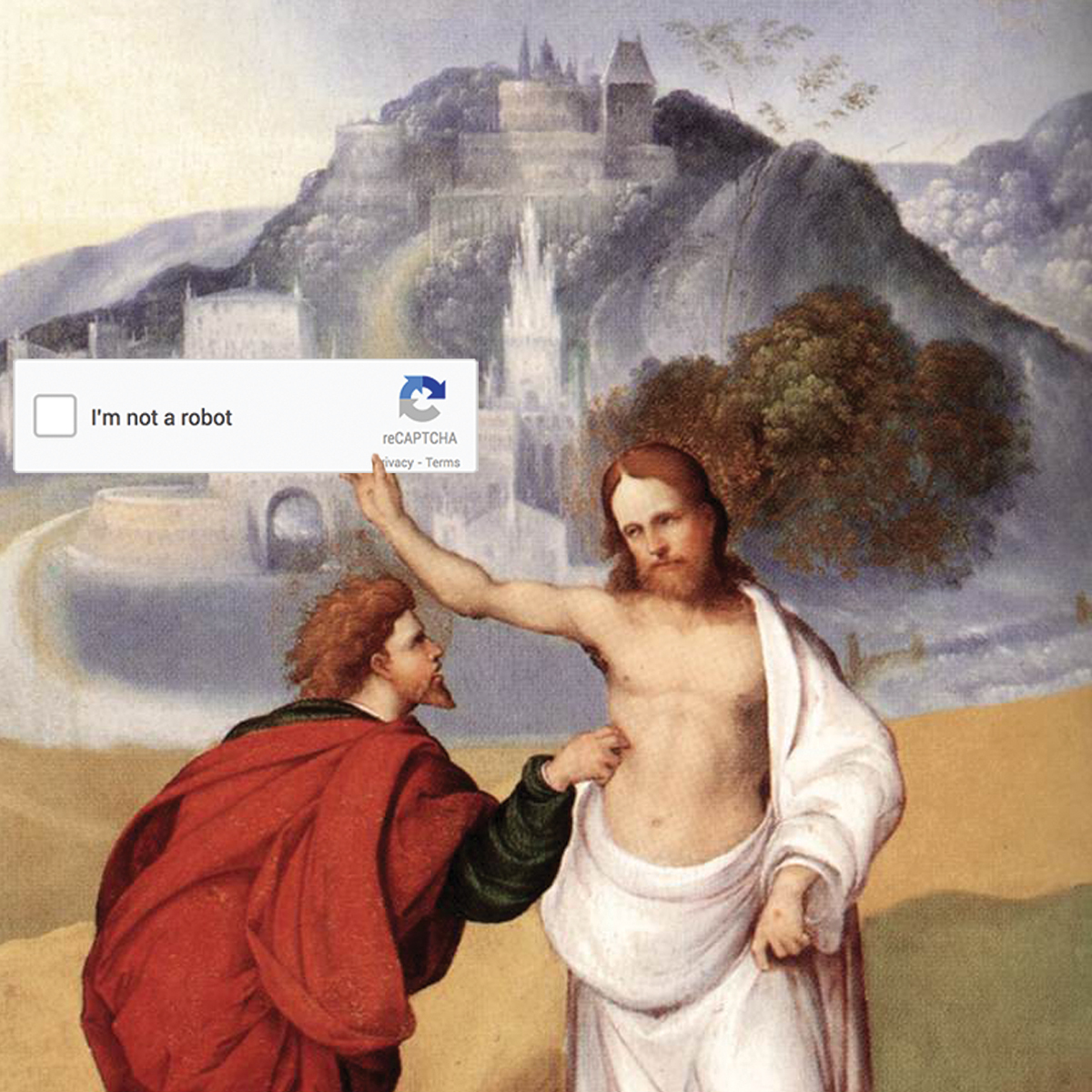

Questa stravagante ironia lessicale, però, si impianta in situazioni sul crinale tra il normale e il surreale: come il trapezista di Primo dolore di Kafka, anche Anteo Aldobrandini quotidianamente si «sgravita», levita da terra, ma con modestia e parsimonia, perché «a volare sul palcoscenico alla David Copperfield […] sono tutti bravi. A farlo in silenzio e in solitudine, fuori dagli sguardi indiscreti, celando il proprio segreto, è un altro discorso».

Sgravitarsi è vedere le cose da lontano, è sottrarsi al peso di «questa terra maledetta» (i corsivi, disseminati nel romanzo, hanno un effetto comico non indifferente), è «trasognare con la mente», trovare una distanza grazie alla quale «si imparano ad accettare molte cose» e a «catalogare le microidee»; sono «momenti di felicità portatile» attraverso cui Anteo, paradossalmente, si vincola al mondo nel mentre ne fugge, librandosi quei 5 o 10 centimetri che gli servono per staccarsi da terra e dalle proprie ossessioni, o, per meglio dire, dai propri chiodi fissi. Come ha chiarito l’autore, infatti (che Del piantare i chiodi sugli alberi ha scritto un bellissimo racconto), tutti i suoi romanzi (Restituiscimi il cappotto; La pelusa; Il riporto; ma in fondo anche Sud 1982, L’inondazione e L’idioma di Cailda Moreira) girano attorno a un chiodo fisso piantato «in punto della vita di un personaggio»:

sono deambulazioni intorno a dei chiodi fissi. Non succedono tante cose ma, come nei labirinti, in una breve porzione di spazio, ci sono molti giri intorno a un centro [….]. Bisogna aggiungere anche che ogni mania, vista da fuori, fa un po’ ridere, no? Ed è questo che mi piace, guardare queste piccole manie a una certa distanza.

Questa distanza fa sì che ogni cosa riveli sempre il suo rovescio, in modalità comico-umoristica. In Adrian Bravi è tutto ancipite, si è sempre sul filo di un equilibrio degli opposti in cui l’uno presuppone l’altro: così, la prima levitazione avviene nel momento in cui Anteo riesce a possedere un elemento fisico, pesante, tangibile del corpo padre, con il quale placa in parte il vuoto che percepisce attorno a sé, il suo sentirsi dimezzato, forse perché è sopravvissuto alla sorella gemella eterozigota, forse perché è sghembo e un po’ inadatto alla vita, come d’altronde tutti i protagonisti di questa storia: lo zio coi vuoti di memoria, che torna indietro nel tempo e confonde le persone; il compagno dell’ex della moglie con il «monociglio tutto cespuglioso sulla fronte»; la donna «disorecchiata» di cui si innamora, che porta ovunque con sé un «corteo» di pappagalli, bassotti, cani e un asino nano, su un furgoncino tutto fiori (e le pagine dedicate agli animali, e soprattutto al rapporto di Anteo con la sua cagnolina Plotina, sono di una delicatezza estrema, come se solo con lei Anteo riuscisse a trovarsi a suo agio e solo lei riuscisse a comprendere). E sghembo, anzi monco, rimane anche il padre, dopo che la motosega gli ha tranciato il dito.

Allora, visto che nessuno se lo calcolava perché erano tutti intorno a mio padre, preoccupati più per la mancanza del dito che per il dito stesso, lo avevo preso, l’avevo avvolto in un fazzoletto e me l’ero portato via. Con quale coraggio avrei potuto lasciarlo lì da solo?

Il dito finisce prima in formalina e poi impagliato da un tassideremista, per divenire un piccolo «tutankamino» che Anteo porta sempre con sé e che si posiziona davanti per sgravitarsi… fino a che qualcosa non lo àncora «alle calamità newtoniane discenditive» della vita, senza che egli riesca più a opporgli la sua consueta «forza salitiva»: è una busta verde, recapitata da un postino un po’ sui generis. Ma non è un avviso Equitalia. È ben peggio: è una busta che apre la questione Ginetta, con la quale la sua ex-moglie gli mette «il piombo ai piedi, come aveva fatto anni addietro il Conte D’Angiò nei confronti di Douceline. Che io, al posto del piombo, avevo il 612 bis e chissà quali altri bis o tris si sarebbero aggiunti a quel 612».

Si entra così in una sorta di Processo kafkiano, con la differenza che Anteo conosce i capi d’accusa ma sa di non averli mai commessi, anzi, sono quanto di più lontano dalla sua natura e dal suo temperamento si possa immaginare. Tuttavia, mentre in Kafka l’atmosfera è plumbea, asfissiante, qui è lieve, ariosa, comica, il surreale vira nel paradossale e svela con umorismo le contraddizioni entro le quali ci rotoliamo ogni giorno. La levità del protagonista è, insomma, il corrispettivo della scrittura e dell’ermeneutica di Bravi, che con una prosa piana, ariosa, ironica, divertente, rivela l’altra faccia della medaglia e nasconde nelle pieghe del testo profondità filosofica e temi profondamente seri: il labirinto della mente umana, gli estenuanti e inutili accartocciamenti giudiziari, la possibilità per l’essere umano di «sgravitarsi e staccarsi da quel pattume di incombenze, certe volte inutili, che ogni volta vogliono tirarti giù».

La faccia nascosta della luna

La faccia nascosta della luna

Nota di lettura

Nota di lettura All’interno della produzione più matura, si emancipa invece dalle eredità letterarie del nostro dopoguerra, trovando una voce più decisamente sua, meno affabilmente espansiva e talvolta addirittura criptica, in uno stile più asciutto e nervoso, in una sintassi franta e complessa, in scelte formali innovative che introducono frequenti neologismi, anastrofi, paronomasie, allitterazioni (“affettata (ammetto) sfiatata / se spiove”, “Precipitando allucciolava”, “Libecciate petulanti lune”, “una luce una lucina latitava // … mi disfaceva in uno sfacelo”, “le stanghette / di similoro spettrali / per stornarti”, “in una gibigianna di / chiatte chete, bacilli, balsami”, “T’avviluppi, t’accartocci”, “e slogato snodato”, “aggallare all’alba”, ecc.). E poi l’uso frequentissimo di parentetiche e di gerundi che rimandano a un discorso sempre sospeso, volutamente aperto a soluzioni parimenti temute o sperate.

All’interno della produzione più matura, si emancipa invece dalle eredità letterarie del nostro dopoguerra, trovando una voce più decisamente sua, meno affabilmente espansiva e talvolta addirittura criptica, in uno stile più asciutto e nervoso, in una sintassi franta e complessa, in scelte formali innovative che introducono frequenti neologismi, anastrofi, paronomasie, allitterazioni (“affettata (ammetto) sfiatata / se spiove”, “Precipitando allucciolava”, “Libecciate petulanti lune”, “una luce una lucina latitava // … mi disfaceva in uno sfacelo”, “le stanghette / di similoro spettrali / per stornarti”, “in una gibigianna di / chiatte chete, bacilli, balsami”, “T’avviluppi, t’accartocci”, “e slogato snodato”, “aggallare all’alba”, ecc.). E poi l’uso frequentissimo di parentetiche e di gerundi che rimandano a un discorso sempre sospeso, volutamente aperto a soluzioni parimenti temute o sperate. Nonostante il bene e il bello intravisto e riconosciuto, lo smarrirsi nel proprio inarrestabile dolore, la volontaria clausura entro confini avvertiti come invalicabili, in un continuo “deragliamento dalla vita”, è in questo poeta un lento, progressivo e inarrestabile avvicinarsi alla morte: “Ma resto solo / e vivo, picchio la testa, come vedi scrivo: / fossero viole le voci, sarei di primavera! / M’allontano invece, deraglio dalla vita”, “Verrà un crepacuore d’inverno”, “Cosa c’è tra questo paese e me / (tra questo involucro) / che tacitato infine non sia / confinato dentro un cortile. / Immagine io stesso di una camera / (piccola morgue di febbricole) / chiusa dal di dentro. / Invece d’un vetro una crepa – stucco / sui ragnateli dell’intonaco. / Ma l’anima costipata tossisce, / specie di notte, non so se d’amore”, “Riconosco – è mio – il dolore: gli faccio festa / neanche fosse un cane battuto”, “Ne morivo mia anima che accorrevi / ai brani di una giovanezza a pezzi”.

Nonostante il bene e il bello intravisto e riconosciuto, lo smarrirsi nel proprio inarrestabile dolore, la volontaria clausura entro confini avvertiti come invalicabili, in un continuo “deragliamento dalla vita”, è in questo poeta un lento, progressivo e inarrestabile avvicinarsi alla morte: “Ma resto solo / e vivo, picchio la testa, come vedi scrivo: / fossero viole le voci, sarei di primavera! / M’allontano invece, deraglio dalla vita”, “Verrà un crepacuore d’inverno”, “Cosa c’è tra questo paese e me / (tra questo involucro) / che tacitato infine non sia / confinato dentro un cortile. / Immagine io stesso di una camera / (piccola morgue di febbricole) / chiusa dal di dentro. / Invece d’un vetro una crepa – stucco / sui ragnateli dell’intonaco. / Ma l’anima costipata tossisce, / specie di notte, non so se d’amore”, “Riconosco – è mio – il dolore: gli faccio festa / neanche fosse un cane battuto”, “Ne morivo mia anima che accorrevi / ai brani di una giovanezza a pezzi”. Hoda Barakat è una scrittrice libanese di lingua araba che vive a Parigi. È una cristiana maronita che ha lasciato il Libano molti anni fa anche a causa della guerra civile che in quel paese durò quindici anni e provocò più di 150.000 morti. Tra i suoi libri, Diario di una straniera e L’uomo che arava le acque. Lei, figlia del Medio Oriente, sembra volersi rifiutare di parlare del suo mondo, quello che è anche oggetto dei suoi romanzi: «Non riesco a parlare di cose che tutti conoscono già,

Hoda Barakat è una scrittrice libanese di lingua araba che vive a Parigi. È una cristiana maronita che ha lasciato il Libano molti anni fa anche a causa della guerra civile che in quel paese durò quindici anni e provocò più di 150.000 morti. Tra i suoi libri, Diario di una straniera e L’uomo che arava le acque. Lei, figlia del Medio Oriente, sembra volersi rifiutare di parlare del suo mondo, quello che è anche oggetto dei suoi romanzi: «Non riesco a parlare di cose che tutti conoscono già,

Quanti grammi pesa il cuore di un ragazzo di vita a Napoli? La domanda, forse poco legittima, ma comunque necessaria, risuona nella mia mente da diverso tempo. Un interrogativo, questo, che mi ha tormentato a lungo, dopo l’uccisione del giovanissimo Davide Bifolco nel settembre 2014 al Rione Traiano a Napoli. E che torna, prepotente nella mia coscienza, dopo una nuova uccisione. Quella del giovane Ugo Russo, un ragazzo di appena 15 anni.

Quanti grammi pesa il cuore di un ragazzo di vita a Napoli? La domanda, forse poco legittima, ma comunque necessaria, risuona nella mia mente da diverso tempo. Un interrogativo, questo, che mi ha tormentato a lungo, dopo l’uccisione del giovanissimo Davide Bifolco nel settembre 2014 al Rione Traiano a Napoli. E che torna, prepotente nella mia coscienza, dopo una nuova uccisione. Quella del giovane Ugo Russo, un ragazzo di appena 15 anni.

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese