“”Dall’interno del veicolo un carabiniere – identificato come Mario Placanica secondo le sue stesse dichiarazioni – dopo aver estratto e puntato la pistola verso i manifestanti intimandogli di andarsene, spara due colpi. Un colpo raggiunge allo zigomo sinistro Carlo Giuliani che morirà nei minuti successivi. Il fuoristrada, nel tentativo di fuggire rapidamente dai manifestanti, riprende la manovra passando sul corpo del ragazzo due volte (una prima in retromarcia, la seconda a marcia avanti). Sono le 17:27 del 20 luglio 2001. Tutta la sequenza è registrata nei filmati degli operatori presenti sul posto.””

20 luglio 2001, Genova, Carlo Giuliani

Glossario dei tempi

di Giorgio Mascitelli

Con la fine del secolo breve e della guerra fredda ossia dell’ordine nato dalla seconda guerra mondiale, l’epiteto ‘nazista’, usato espressamente oppure richiamato per allusione, ha conosciuto una seconda giovinezza in ragione direttamente proporzionale alla crescita della depoliticizzazione nella società. Sdoganato all’inizio degli anni novanta dall’apparato mediatico con la funzione di propaganda bellica ( all’epoca della prima guerra del Golfo era Saddam Hussein a essere il nuovo Hitler), essa è ormai diventato una componente essenziale di qualsiasi comunicazione tesa a stigmatizzare un comportamento considerato a vario titolo inaccettabile e irrappresentabile. In questo senso l’aspetto significativo di questo fenomeno non è tanto l’accusa di nazismo in situazioni per così dire codificate e classiche di polemica politica, per esempio l’accusa rivolta a Putin e ai separatisti russi durante la guerra civile in Ucraina verosimilmente per nascondere la presenza predominante dell’estrema destra nei ‘rivoluzionari’ ucraini o la lunga serie di scambi di accuse reciproche nel conflitto israelo-palestinese, ma il suo passaggio alla dimensione quotidiana. Ne ha fornito un esempio autorevole alcune settimane or sono il Santo Padre quando ha definito espressamente l’aborto selettivo una forma di nazismo in guanti bianchi.

E’ chiaro che la generalizzazione dell’uso del termine da parte degli operatori mediatici è stata possibile solo nel quadro di una fondamentale depoliticizzazione che consente di evitare di prendere quelle misure cautelative che un giudizio politico del genere imporrebbe a chi lo formulasse: ecco allora che diventa credibile, come è successo nei mesi scorsi, denunciare come fondatore di lager il precedente ministro degli interni Minniti e contestualmente chiedergli provvedimenti contro organizzazioni in odore di neofascismo.

Il passaggio decisivo si ha quando questa modalità viene ripresa sui social in rete da parte di utenti comuni e diventa un fenomeno di massa, assumendo un carattere fortemente aggressivo. Allora veramente ognuno può diventare il nazista di qualcun altro in qualsiasi momento per qualsiasi motivo. Tale trasformazione è connessa con quella che il filosofo Byung-Chul Han ha chiamato la società dell’indignazione, tipica dell’epoca della rete, ossia una società in cui dominano insistenza, isteria e riottosità che “non ammettono nessuna comunicazione discreta, obiettiva, nessun dialogo, nessun discorso” ( Nello sciame trad.it 2015 p.18). Ma l’allusione al nazismo può trovare posto anche in una discussione pacata, ce ne sono perfino sui social, non contrassegnata da quello che i tedeschi chiamano shitstorm, ossia la tipica aggressione verbale nella rete, a segnalare una sua trasformazione in un repertorio argomentativo naturale e ovvio, una sorta di seconda natura ideologica. Per esempio un paio di mesi fa, nel commentare uno stato di politica su facebook, uso l’espressione ‘scelte delle èlite finanziarie’ e mi viene risposto inopinatamente se sono convinto che le èlite finanziarie siano composte da ebrei. Il ragionamento è interessante, il mio interlocutore, che è democratico di sinistra antirazzista ed è una persona colta, teme che io sia un antisemita perché nella sua convinzione per parlare di élite finanziarie si deve essere per forza antisemiti, in quanto va da sé che esse siano composte da ebrei e chiunque non sia un antisemita non parlerà mai di èlite finanziarie. Qui vediamo come addirittura un tipico stereotipo antisemita ( l’alta finanza è costituita da ebrei) riviva in una forma antirazzista nella persuasione che chiunque parli di élite finanziarie non possa farlo che per esternare i propri sentimenti antisemiti e pertanto un sincero democratico non debba parlarne mai. Eloquente in proposito la reazione di smarrimento e di incomprensione del mio interlocutore quando finalmente si è convinto che avevo citato le èlite finanziarie non per motivi complottistici antisemiti, ma per parlare effettivamente di queste.

Questo episodio, che testimonia di una mentalità diffusa, non è spiegabile senza quello che Jonathan Friedman ha chiamato associazionismo, ossia la tendenza a valutare una tesi non per quello che sostiene effettivamente ma per il modo in cui si colloca in un determinato immaginario sociale, di modo che diventa pressoché naturale associare a una certa affermazione tutta una serie di altre affermazioni, anche se la prima non le implica affatto logicamente. Questo tipo di logica è praticata non soltanto nelle conversazioni private, ma anche in una dimensione pubblica, essendo caratteristica del politicamente corretto, ed è sicuramente uno dei meccanismi alla base della rapida moltiplicazione delle accuse di nazismo.

La più ovvia delle conseguenze di questo fenomeno, ma non per questo la meno grave, è che il concetto di nazista e anche quello di fascista, per il quale valgono considerazioni analoghe, sono quasi completamente inutilizzabili per l’inflazionamento e la torsione semantica a cui sono state sottoposte le parole che li indicano. Visto che purtroppo viviamo in un’epoca in cui qualche segnale oggettivo e pericoloso di fascinazioni nostalgiche c’è, questo è un motivo di preoccupazione in più.

In secondo luogo esso finisce con il creare un sacco di interdetti ossia di argomenti su cui non è possibile discutere perché bollati come sicuro sintomo di nazismo: non è un caso infatti che questa tendenza non sia un fenomeno spontaneo, nato in rete, ma sia l’imitazione di una pratica mediatica della società dello spettacolo, dove è stato introdotta con finalità di propaganda. Il fatto che la pratica dell’interdetto venga replicata a livello di massa rende molto difficile la nascita di un reale discorso di controinformazione e di critica dello stato di cose presenti, in quanto la funzione critica trova uno degli elementi fondamentali nello smascherare ciò che vi è dietro ogni interdetto anziché metterne di nuovi.

Infine, la perdita del valore specificamente politico dell’accusa favorisce una commistione tra una dimensione morale, una politica e quella emotiva che produce confusione e smarrimento, del tutto funzionali ai processi di depoliticizzazione. Che questa commistione sia una caratteristica sia del politicamente corretto sia del linguaggio mediatico, è una considerazione pertinente, che non posso però sviluppare qui, ma che va in ogni caso tenuta a mente.

Viviamo in tempi la misura dei quali ci è stata offerta da un politicante austriaco che ha rispolverato l’espressione asse tra Roma, Berlino e Vienna: e poco importa che quest’asse non si realizzerà mai per l’evidente inconciliabilità geopolitica degli interessi dei contraenti, la misura dei tempi ci è offerta dal fatto che abbia potuto permettersi di usare un’espressione simile, cosa fino al 2001 impensabile. Viviamo in una società in cui la macchina mitologica ha ripreso a funzionare e a offrire le sue vittime sacrificali per nascondere i problemi che non si possono o si vogliono affrontare. In questo contesto l’uso rigoroso di alcuni concetti e termini connotati storicamente non è una questione filologica, ma politica. Infatti, la ragion politica, per quanto parziale e fragile, man mano che passo ci incamminiamo nella nottata del mito è l’unico strumento che ci resta ( e lo affermo in polemica con tutta una temperie culturale che ha affermato l’importanza dei sentimenti in politica come unica garanzia di autenticità) per provare a orientarci e a non essere del tutto passivi nel buio che ci circonda..

Edoardo Sanguineti e Andrea Zanzotto: storia di un tributo intermittente

di Chiara Portesine

di Chiara Portesine

Il dibattito con il Gruppo 63 affiora come un basso continuo nella maggior parte degli articoli letterari di Andrea Zanzotto, un idolo polemico che proietta la sua ombra su materiali di discorso eterogenei, che spesso non implicherebbero un confronto diretto con la Neoavanguardia. Che si parli di Luzi, Pasolini, della Science Fiction o di Leiris, attraverso trattazioni esplicite o allusioni mai troppo velate, la nemesi privilegiata della riflessione zanzottiana rimane il Gruppo 63 (quantomeno a partire da 1962, anno di pubblicazione dell’articolo dedicato ai «Novissimi» [PPS 1107-1113] (1), e fino a quando, negli anni Ottanta, il dibattito si sposta progressivamente sul territorio dei nuovi Media e della televisione) (2).

Per riassumere sinteticamente i capi d’accusa, Zanzotto taccia lo sperimentalismo neoavanguardista di «disimpegno» [FA 109], di ostentare una trasgressione meramente di facciata, quando, nel concreto, le premesse e l’operazione stessa del Gruppo non si contagiano mai con il nucleo traumatico del mondo contemporaneo (il «terrore assoluto» [ivi, p. 275]), ma si muovono entro il territorio protetto e non belligerante della forma, in cui «ogni rischio è puramente convenzionale, endoletterario» [ivi, p. 109]. Di fronte alla disgregazione moderna del ‘senso’ («il trauma incombente sulla lingua» [FA 359]), la Neoavanguardia non propone altro che un macabro divertissement (il «frigido artificio» [ivi, p. 62]), una ridda per aristocratici annoiati sulle rovine del linguaggio; come scrive Raffaele Donnarumma nel suo Tracciato del modernismo italiano, «l’atteggiamento dell’avanguardia è eroico e patetico […]. Rovesciare gli idoli tardo romantici e spazzar via il ciarpame piccolo borghese vuol dire rinnovare la vita in una festa sanguinaria» (3). Affidandosi alla deriva infinita dei significanti, si pone di fronte alla realtà con un gesto ludico-regressivo, mentre per Zanzotto la letteratura ha ancora la possibilità e anzi l’obbligo di veicolare un’ipotesi di autenticità (per quanto pericolante e minimale). La parola poetica, infatti, è «la figura che rimane sui muri dopo una deflagrazione atomica» [AD 358], la radiazione fossile che sopravvive nel mondo a testimoniare la sopravvivenza del senso, «le frange di una vitalità sulle rovine» [PPS 1088-1089].

Zanzotto licenzia la Neoavanguardia con il sigillo infamante di «fenomeno, tutto sommato, d’ingenuità-irriverenza in relazione a cose note» [PPS 1109]. In realtà, la laboriosa digestione dell’esperienza del Gruppo 63 emerge dal costante bisogno di rintracciare modelli alternativi, autori-exempla pure situati in un generico côté sperimentale ma variamente schierati in nome dell’istanza affermativa e della persistenza del dire poetico (da Emilio Villa a Amelia Rosselli). Lo scopo dell’atto artistico consiste nell’«arrivare ad un’altra poesia piegando questo annichilimento assoluto, e pur rimanendo in un certo modo nell’annichilimento» [AD 345] (4).

Più ambiguo e possibilistico si configura il rapporto con l’odiosamato Edoardo Sanguineti, di cui Zanzotto non perde occasione per rimarcare velleità e vizi di forma, ma che considera un referente d’elezione per testare la propria poetica riformata, sorta come presa di coscienza del «chaosmos» contemporaneo [FA 208] e accelerata proprio dalla provocazione terroristica della Neoavanguardia. Si potrebbe dire, per usare una metafora, che il Gruppo 63 è stato la leva obbligatoria (5) della letteratura italiana secondo-novecentesca, la brusca chiamata alle armi che costringeva a schierarsi (anche in qualità di disertori). Zanzotto vuole, però, scegliere il suo avversario e riconosce a Sanguineti l’onore delle armi (nonché i germi potenziali di uno sperimentalismo più persuasivo rispetto alla combriccola «sessantatré-ese»), «pur con tutto il male che merita gli si dica in faccia per gli equivoci di cui si è fatto furioso portabandiera» [PPS 1130]. Per Zanzotto, le intuizioni tecniche del poeta genovese e la sua grammatica dell’eversione mantengono un alto grado di interesse fino a quando non travalicano il piano letterario-linguistico in nome di una poco convincente vocazione politico-sociale. L’errore di Sanguineti consiste nel rifiutare un’intera tradizione letteraria in nome di un’utopica fuoriuscita dal circuito della convenzione/storia, trovandosi di fronte a uno scacco preliminare (la convenzione è insuperabile) e all’interrogazione su un falso problema (l’unica sfida autentica della letteratura contemporanea è quella di tornare a una significazione –anche minima– attraverso la crisi, per «coordinare sia pure minimamente ciò che sfugge da tutte le parti come sabbia» [AD 198]).

Da un punto di vista tecnico, le risoluzioni retoriche e sintattiche di Sanguineti seducono Zanzotto, che vorrebbe adoperare gli strumenti della grammatica laborintica pur tenendo saldo un controcanto costruttivo. Ad esempio, loda «l’asintattismo di fondo» delle poesie sanguinetiane, visto come la figura retorica più adeguata a mimare il presente, ma ne mitiga e irreggimenta gli esiti formali inserendo subito un segno di valore più, una tensione alla ristrutturazione etico-linguistico, in nome di quella che Guglielminetti ha definito «resistenza della sintassi poetica» (6), grazie alla quale «da questo asintattismo, nei suoi minimi tessuti, nelle sue microstrutture, si lascerà intravvedere una indicazione sintattica» [PPS 1112]. Ogni volta che si accosta a singoli espedienti artigianali del laboratorio sanguinetiano, Zanzotto sembra prendere appunti per assimilare in veste normalizzata le competenze artigianali di Sanguineti, addomesticando il «babelismo smitragliato» [PPS 1130] in una nozione operativa e ancora civile/civilizzatrice. Simili riconoscimenti di valore (parziali e quasi malgré soi) ricorrono spesso nella riflessione zanzottiana; ad esempio, parlando di Vocativo, rammenta l’esperienza di Laborintus per «la comprensione della funzione che può assumere l’intarsio latino per uno che scriva in italiano» [ibidem].

L’attestazione di un sotterraneo influsso esercitato dalle sperimentazioni sanguinetiane viene tematizzata addirittura in modo esplicito, in un’intervista del 1969 Su «la Beltà», dove, incalzato dall’intervistatore sui futuri lavori in via di pubblicazione, Zanzotto allude agli Sguardi i Fatti e Senhal con queste parole sibilline:

Come tutti ho quantità di appunti e di fiches nei cassetti […]. Forse il commento in versi al test di Rorschach, un mio Rorschach in versi, che sto rimuginando da anni? In ogni caso arriverà in ritardo; certo qualcun altro avrà avuto la stessa idea, o mi precederà Sanguineti (come è avvenuto per altri temi), pubblicando tutto il suo TAT o qualcosa del genere [PPS 1148].

Tale allusione a un’affinità elettiva di risorse formali (una consonanza addirittura preventiva, aurorale) appartiene al generale «tributo intermittente» a Sanguineti, che Zanzotto formula e dissimula di soppiatto nei suoi interventi critici, oppure è spia di un rimando effettivo e circostanziato a una realtà testuale della raccolta Gli Sguardi i Fatti e Senhal? L’ispezione degli autografi svela una situazione genetica molto più complessa, che porterebbe a considerare l’intera raccolta zanzottiana come un «contrasto» poetico (per usare le parole dell’autore stesso) [PPS 373] il cui interlocutore iniziale doveva essere proprio Edoardo Sanguineti.

Gli Sguardi, i Fatti e Senhal: un contrasto camuffato con Edoardo Sanguineti

Pubblicato nel 1969 (a un anno di distanza dalla Beltà) in edizione privata a limitatissima tiratura e ristampato solo nel 1990 da Mondadori (con un intervento di Stefano Agosti e alcune note supplementari del poeta), il poemetto Gli Sguardi i Fatti e Senhal rimane in una nicchia “cautelare” per volontà dello stesso autore, che escluderà la raccolta anche dall’antologia Poesie 1938-1986, in una sospetta quarantena editoriale. Stefano Agosti parla di «una vera e propria enclave nel percorso espressivo di Zanzotto, o di una vera e propria isola, che solo il presente volume [Le poesie e le prose scelte] ha consentito di esibire insieme al continente di cui comunque fa parte» [PPS XXXIII]. Lo studioso accosta la ritrosia divulgativa degli Sguardi alla pubblicazione in sordina di Filò (edito nel 1976 per le edizioni veneziane del Ruzante e ristampato solo nel 1988 da Mondadori), ma per quest’ultima Agosti rintraccia una possibile strategia autoriale, vale a dire che «si tratti di un’anticipazione (o della prova) di un esperimento che verrà funzionalizzato solo successivamente» [ibidem] –ossia l’assunzione del dialetto nella sezione centrale di Idioma–. Ma quali motivazioni potrebbero aver condotto Zanzotto a proteggere il poemetto dalla fruizione su scala nazionale?

Da un punto di vista strettamente formale, gli Sguardi non inaugurano né anticipano alcuna direzione stilistica, proseguendo la sperimentazione in bilico tra «un certo filo logico e il puro non-senso» [PPS 1530] avviata all’altezza della Beltà e confluita, con variazioni e aggiornamenti, in Pasque (che, come suggerisce Stefano Dal Bianco nelle note critiche in appendice al Meridiano, «si sarebbe tentati di leggere come una ‘seconda puntata’ o una lunga appendice della Beltà» [PPS 1538]).

Alla base di questa procrastinazione editoriale risiede forse un contenuto rimosso, che Zanzotto si è premurato di occultare nell’affastellamento stratigrafico delle fasi redazionali, attraverso una proliferazione di varianti di depistaggio, volte a cancellare (o, come direbbe Derrida, «barrare») il movente originario.

Consideriamo le note dell’autore stesso alla raccolta e le osservazioni in risposta all’intervento di Agosti, posposte all’edizione mondadoriana del 1990: oltre ai temi già rilevati da diversi studiosi (7) (e suggeriti dall’autore stesso), come il riferimento al mito di Diana, l’impresa americana dell’allunaggio, la prima tavola del test di Rorschach (nel cui dettaglio centrale è ravvisabile un’allusione alla figura femminile), le numerose interferenze con il lessico fumettistico-favolistico, l’impianto cinematografico della visione (8), è interessante notare come Zanzotto rimarchi più volte il carattere intertestuale e dialogico del poemetto. In Alcune osservazioni dell’autore, in calce all’intervento di Stefano Agosti, Zanzotto insiste sul carattere citazionistico e sui numerosi “copia e incolla d’autore” di cui sarebbero disseminati gli Sguardi, ricollegandosi ai versi di Mallarmè evocati dallo studioso (che pure Zanzotto confida di non aver mai letto):

Nello stesso tempo arriva da quei versi una confortante, dolce sensazione di unità che, quasi appartenente, inerente ad un sincronico “inconscio” poetico ed anche letterario, si ritesse avanti e indietro in un tempo che non è quello dei giorni e degli orologi. Così, tutti coloro che abbiano avuto certe esperienze poetiche, grandi o piccoli, precedenti o successivi, si trovano entro una sola corrente profonda, rientrante in se stessa come l’omerico fiume Oceano, rapiti in essa, testimoni di essa, più o meno consapevolmente non importa. Né importano “plagi”, imitazioni, o altri tipi di contatti tra autori, che non sono mai casuali, mentre importa che vi sia questa communio, questa circolazione, questo dare e ricevere, questo rubacchiare in una specie di ipnotica cleptomania, od arrivare a punti che possono essere contemporaneamente d’incontro e di scontro. Di tutto questo, ne Gli Sguardi i Fatti e Senhal v’è addirittura uno spreco, se si pensa alla brevità del testo, una ridda di minimi furti, in cui la “cosa rubata”, la refurtiva è (vedi vv. 291-2) di scarso conto, o a tal punto ridotta per dispersione, perdita. In questa consapevolezza (non sempre emergente, però) quando ho inviato a qualche amico il poemetto, al posto del © del copyright ho aggiunto a mano “Nessun diritto è riservato: magari da me si copiasse/ tanto quanto dagli altri ho copiato” [PPS 1530].

La schermaglia prudenziale, come vedremo, non è così retorica come potrebbe sembrare. A quali furti testuali allude questo passaggio? Anche nella Beltà Zanzotto aveva ammonticchiato una serie di citazioni più o meno dichiarate (9), eppure non aveva sentito il bisogno compulsivo di giustificarsi e scagionarsi in anticipo come in questa nota. Excusatio non petita, accusatio manifesta?

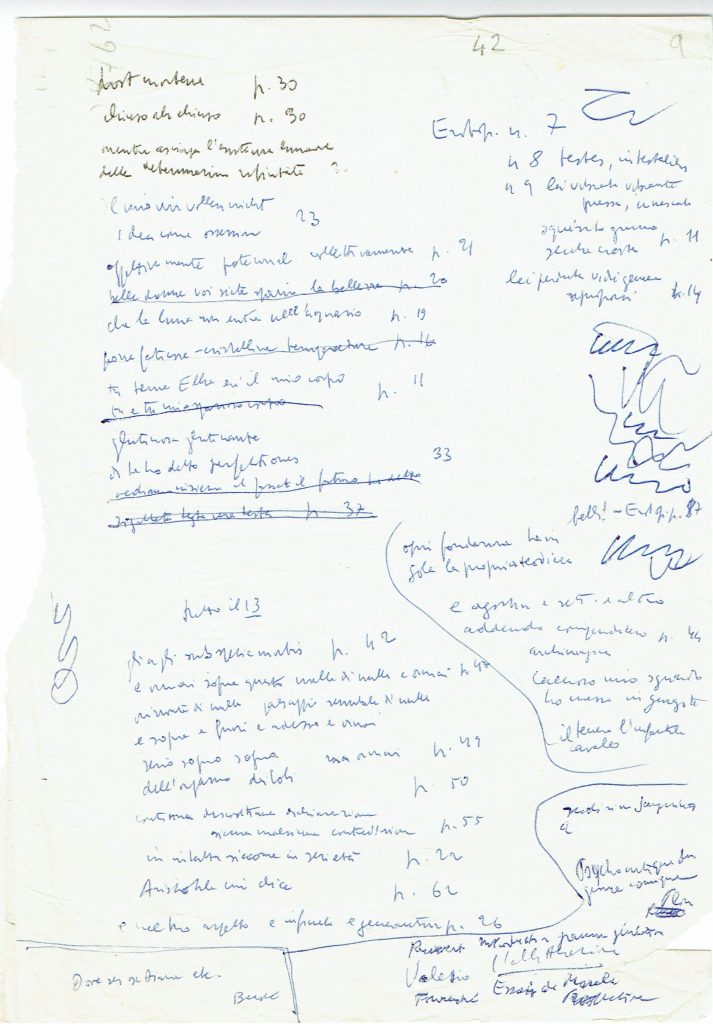

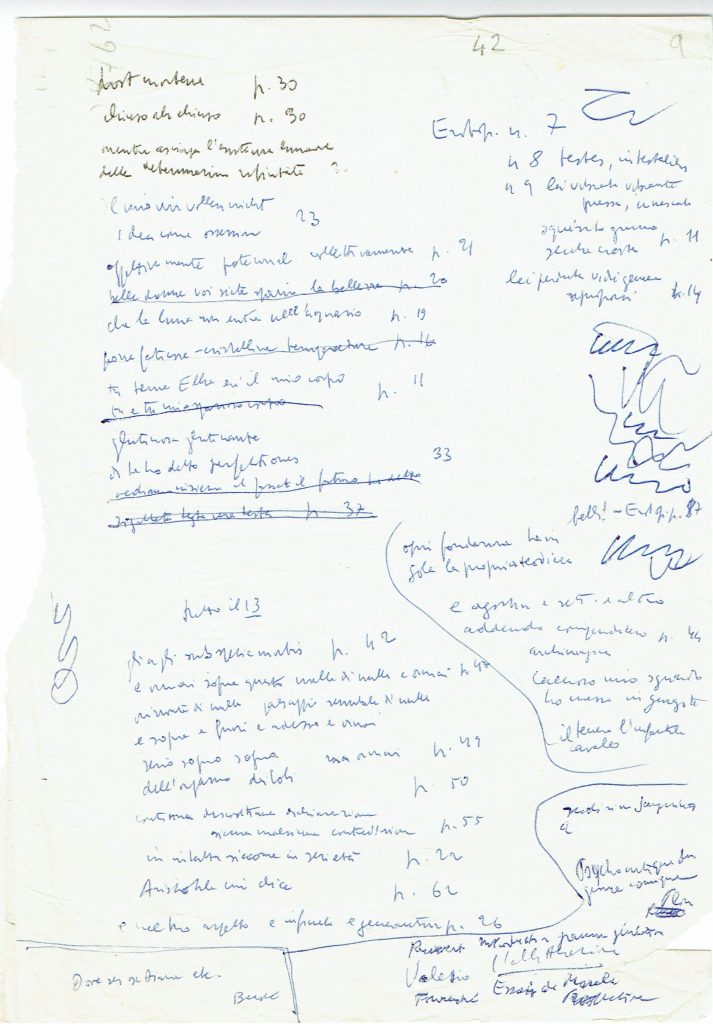

A questo proposito, è opportuno rievocare il nome di Edoardo Sanguineti, a partire da un piccolo foglio di block notes che si può consultare presso il Centro Manoscritti di Pavia, all’interno della cartellina DS5 che, oltre a un dattiloscritto con correzioni autografe, contiene due fogli di carta velina (f. VI, 42, solo recto, e f. VI, 43, sia recto che verso) con appunti a mano dell’autore. Queste tre pagine di piccolo formato (mm. 211 x 141 e 212 x 142), raccolte come materiali di lavoro relativi alla correzione del dattiloscritto DS5, in realtà sarebbero da leggersi parallelamente al dattiloscritto DS3 (che, ad una comparazione biunivoca delle varianti, si rivela precedente a DS5 –a partire dal titolo I fatti di Diana e Senhal, cancellato con una barratura orizzontale e modificato nel titolo corrente, già emendato in DS5–). A livello di DS3, infatti, si verifica il processo macroscopico di emendatio che viene a coinvolgere i frammenti sbozzati in ff. VI, 42 e 43. Il contenuto di queste tre facciate è riassumibile in un breviario di citazioni sanguinetiane (f. VI, 42), in cui Zanzotto annota i versi che più gli sono piaciuti di Laborintus ed Erotopaegnia, appuntando diligentemente la pagina di riferimento o il numero della poesia da cui ha estrapolato il sintagma, e in una tabella di riconversione “sanguinetiano-zanzottiano” (f. VI, 43), che consta di una colonna sinistra deputata a raccogliere un elenco di citazioni sanguinetiane (alcune si ripetono rispetto a f. 42) – sempre corredate di precisazioni bibliografiche– e a destra la corrispondente “traduzione”, ristrutturata e camuffata da Zanzotto per essere accolta negli Sguardi:

A una lettura della tabella, risulta chiaro il confronto serrato con le soluzioni linguistiche del novissimo, in un tentativo di auto-aggiornamento a partire da materiali formali del “nemico”. L’operazione del poeta veneto rivela, pertanto, un’interconnessione inaspettata e una lettura accanita (ai limiti del freudiano) di quella stessa opera che, nel 1956, aveva denigratoriamente bollato come «sincera trascrizione di un esaurimento nervoso». In questi appunti di destinazione privata Zanzotto si sbilancia addirittura in esclamazioni di ammirazione incondizionata («belli! Erotop.» [f. VI 42]; «tutto il 13» [ibidem]), senza le avversative e i cauti distanziamenti che avrebbero costellato un eventuale posizionamento pubblico nei confronti del Gruppo 63.

In sintesi, la volontà generale di Zanzotto è quella di assimilare in forma variata e positiva quella che considera la vera (e unica) rivoluzione di Sanguineti, ossia quella che si registra a livello di assemblaggio formale e strutturazione della pagina poetica. Proporrei di parlare del rapporto Zanzotto-Sanguineti secondo la categoria bloomiana del «poeta rivale» (10), coniata a proposito di quello che potremmo definire un “assorbimento agonistico” della poetica marlowiana all’interno dell’opera di Shakespeare. Lo sperimentalismo moderato di Zanzotto sembra generarsi a partire da un’originaria assimilazione parassitaria dell’altro laborintico, secondo un’azione prospettica che ricorda le modalità mediche della vaccinazione: attraverso l’inoculazione di una parte del virus si ottiene un’immunizzazione definitiva.

Curioso, a questo proposito, l’atteggiamento della critica, che finora non mai approfondito un’eventuale connessione tra i due autori, nonostante alcune palesi emergenze sanguinetiane nella Beltà, facendosi forse depistare dal rifiuto della Neoavanguardia ostentato programmaticamente da Zanzotto («il grande rivale di Sanguineti, nel match finisecolare (e oltre)», secondo la definizione di Cortellessa (11). La tendenza interpretativa è anzi quella di suggerire una partizione epistemologica, un aut aut tra poetiche alternative e non assimilabili: una linea di sperimentalismo ideologico e distruttivo (Sanguineti) e uno sperimentalismo formale e costruttivo (Zanzotto), in lotta per una possibile egemonia generazionale. Negando a priori l’ipotesi di una convergenza liminare (nonostante alcuni temi affini –primo fra tutti la ripresa in chiave contemporanea del topos lunare–), si è insistito troppo su una presunta ed esteriore separatezza esistenziale.

Significativo, a questo proposito, l’articolo di Fausto Curi, Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti, il cui incipit recita: «ora che la morte, e solo la morte, li ha ricongiunti, sembra più doverosa qualche riflessione su di loro, collocandoli uno di fronte all’altro» (12). L’articolo continua nel solco di questa incomunicabilità costitutiva, per cui «nessuno dei due si era sforzato di capire le ragioni dell’altro» [ivi, p. 448] e Zanzotto «era rimasto fermo al parere negativo espresso sui Novissimi nel suo articolo del 1962» [ibidem]. Sarebbe curioso sottoporre a Curi la tabella preparatoria per gli Sguardi, in cui emerge invece lo sforzo di misurarsi a ogni verso con le «ragioni dell’altro», con un’acribia filologica che forse non aveva lo stesso Sanguineti (autore dalle «scarse varianti» (13) nel correggere il suo Laborintus.

Anche Fernando Bandini, pur avendo intuito un’affinità complessiva per quanto riguarda certi espedienti formali, sembra subito sconfessare una tale illazione; le convergenze tematiche e sintattiche sono interamente giustificabili a livello di fonti comuni, come due intertestualità autonome che si parlano soltanto in differita, attraverso i rispettivi modelli letterari:

Di questo manierismo [contemporaneo], Costanzo ha offerto, in tavole sinottiche, degli «esemplari autenticanti», ed è singolare la somiglianza tra certi stilemi di Zanzotto e Sanguineti. Non si pone naturalmente nessuna questione di presunte relazioni tra i due poeti. Sono le fonti ad essere comuni (Novalis, Morgensterm, certo Landolfi, ecc.) a creare quel linguaggio di riporto che fonde immagini su acque e alfabeti vegetali (14).

Naturalmente, è doveroso e raccomandabile conservare la specificità teorica dei due autori, le cui poetiche hanno generato filiazioni di «nipoti e nipotini», adepti diretti e scuole critiche assai differenti. Tuttavia, mentre Sanguineti può essere tranquillamente studiato prescindendo dal percorso di Zanzotto, ritengo che non valga altrettanto per il poeta di Pieve di Soligo, la cui parabola poetica a partire dalla Beltà non può essere compresa e contestualizzata senza un marcato riferimento alle sperimentazioni del Gruppo 63. Senza il «terrorismo verbale» (15) della Neoavanguardia forse, parafrasando una citazione di Silvio Ramat (16), l’arcadia zanzottiana non sarebbe mai stata travolta.

NOTE

(1) Segnalo in apertura alcune sigle citate nel testo: AD = Aure e disincanti nel Novecento italiano, Mondadori, Milano, 1994; FA = Fantasie di avvicinamento. Le letture di un poeta, Mondadori, Milano, 1991; PPS = Le poesie e le prose scelte, a cura di S. Dal Bianco, G. M. Villalta, Mondadori, Milano, 1999.

(2) Cfr. ad esempio il saggio del 1989 intitolato Poesia e televisione [PPS 1320-1331]; già nell’Intervento del 1981 Zanzotto dichiarava che «tutti gli apparecchietti della civiltà tecnologica hanno ormai condizionato la nostra quotidianità, ma possono anche fornirci delle chiavi di espressione più complete» [PPS 1284].

(3) raffaele donnarumma, Tracciato del modernismo italiano, in Sul modernismo italiano, a cura di Romano Luperini, Massimiliano Tortora, Napoli, Liguori, 2012, pp. 35-38 (36).

(4) In termini quasi analoghi, Zanzotto parla della sua stessa operazione poetica, in un’intervista dal titolo Il mestiere del poeta: «A proposito dell’informale, direi che io ho tentato di afferrare qualcosa dello scontro tra l’idea di una massima strutturazione (a carattere sistolico, come si suol dire) e le tensioni della non-struttura che oggi sono nell’aria» [PPS 1133].

(5) Come scrive Maria Corti nel suo Viaggio testuale, «da un lato ci sono i Novissimi, fenomeno letterario in senso stretto […], fenomeno di rottura, di eversione delle codificazioni del sistema letterario; i Novissimi, e il nome stesso in metafora lo suggerisce, hanno marcato, per dirla con Lotman, la categoria ‘fine’ dei modelli letterari vigenti a livello tematico e formale» [maria corti, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, p. 115].

(6) marziano guglielminetti, Zanzotto e la resistenza della sintassi poetica, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, X, Milano, Marzorati, 1979, pp. 9765-9771 (9765).

(7) Cfr. stefano agosti, L’esperienza di linguaggio di Andrea Zanzotto, in PPS IX-XLIX (XXXII-XXXV); fernando bandini, Zanzotto dalla Heimat al mondo, in PPS LIII-XCIV (LXXX-LXXXIII); clelia martignoni – Daniele occhi, Gli Sguardi i Fatti e Senhal: di alcuni percorsi genetici tra gli autografi, «Autografo», XLVI, 2, Novara, Interlinea, 2011, pp. 21-33; luigi metropoli, Il nulla maiestatico e i senhal, «Quaderni veneti», Ravenna, Longo, 2004. Segnalo, inoltre, la tesi magistrale di Daniele Occhi, Per “Gli sguardi i Fatti e Senhal”. La genesi del testo sulle carte autografe (Università di Pavia, aa 2009-2019, relatore prof. Martignoni, correlatore prof. Stefanelli); sebbene non abbia ancora avuto modo di prendere visione di questa ricerca, si tratta del primo compiuto tentativo di censimento integrale e descrizione archivistica degli intricati materiali della raccolta, con ipotesi sulla progressione genetica degli inediti.

(8) Cfr. john p. welle, Zanzotto: il poeta del cosmorama, «Cinema & cinema», 49, 1987.

(9) Come viene dimostrato esaurientemente in luca stefanelli, Attraverso la Beltà di Andrea Zanzotto : macrotesto, intertestualità, ragioni genetiche, Pisa, ETS, 2011.

(10) arold bloom, Il poeta rivale, in Anatomia dell’influenza. La letteratura come stile di vita, Milano, Rizzoli, pp. 67-83.

(11) andrea cortellessa, Petrarca è di nuovo in vista, in Un’altra storia: Petrarca nel Novecento italiano, atti del convegno di Roma, 4-6 ottobre 2001, Roma, Bulzoni, 2004, pp. I-XXXI (XIII).

(12) fausto curi, Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti, «Poetiche», 13, 2/3, 2011, pp. 447-453 (447).

(13) erminio risso, Laborintus di Edoardo Sanguineti, San Casario di Lecce, Manni, 2006, p. 11.

(14) fernando bandini, Zanzotto tra norma e disordine, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, X, op. cit., pp. 9756-9765 (9759-9760).

(15) fausto curi, Struttura del risveglio. Sade, Benjamin, Sanguineti. Teoria e modi della modernità letteraria, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI), 2013, p. 226.

(16) silvio ramat, Andrea Zanzotto. Dalla purezza lirica dell’idillio all’arcadia travolta, dalla parola poetica all’oggettivazione della lingua: la grammatica emozionale e la resistenza delle parole assolute, della fede nella poesia, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, op. cit., pp. 9730-9753.

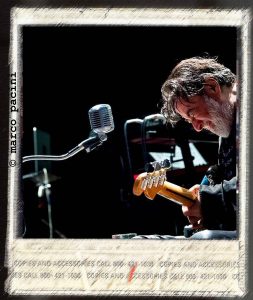

Juke-box: Gianni Maroccolo

Come fanno i larici d’autunno

Come fanno i larici d’autunno

di Mirco Salvadori

Un’altra volta forse si prenderà

le mosse da un punto più

alto

fin qui è stato risalire a colpi

d’orgoglio confuso con l’idea

da proporre

quella volta non ci sarà bisogno

di voltarsi indietro e nemmeno

di guardare troppo avanti

ciò che ci sarà –la cura

nel fare, l’intuizione

del propizio, l’abbraccio

o la parola secca- basteranno

e basterà la pioggia se pioverà

e il sole se farà caldo

la strada deserta

o il rombo della gomma sull’asfalto

(Biagio Cepollaro – Le Qualità – La Camera Verde, 2012 )

È tutto racchiuso nel breve istante della morte, nell’altrettanto fulmineo sbocciare della nuova vita. “Rinasce chi sa tornare, rinasce chi sa cadere, rinasce chi sa morire, rinasce chi sa cambiare colore come fanno i larici d’autunno” canta Cristina Donà in ‘Vdb23/Nulla è Andato Perso’, album firmato da Gianni Maroccolo con Claudio Rocchi. Rocchi, colui che comprese il segreto per rendere la vita tale, accettando la morte e la successiva rinascita. Il magico viandante volante, l’artista coerente e coraggioso, l’amico inseparabile tutt’ora presente quando il verso annienta e il suono colpisce. È da lui che prende il via questa storia di indipendenza e rinnovamento.

La sera scende lieve in questo angolo di Toscana. In lontananza si percepisce l’urlo costante del traffico impazzito che avvolge Firenze ma qui è il silenzio che regola i movimenti. Sono seduto sull’antica pietra del Teatro Romano, l’orecchio teso nell’ascolto del suono che appartiene al presente, armonia che mi porta indenne la voce di chi ci ha lasciato, di chi ha dovuto abbandonare i suoi dischi le sue corde, i panni stesi ad asciugare lasciando sul cuscino l’impronta dei suoi sogni. Claudio Rocchi è scomparso nel 2013 dopo aver collaborato con Gianni Maroccolo alla realizzazione di ‘Nulla é Andato Perso’, disco che rappresenta una sorta di suo testamento pubblico giunto a noi grazie all’opera divulgativa del bassista e compositore grossetano, figura centrale del suono indipendente italiano, raro musicista a cui sembra inevitabile la necessità di allontanarsi in fretta dalla melma della conformità come scrive Battiato nel testo della lunga suite che rappresenta l’asse portante di questo splendido lavoro corale.

Scomodamente seduto sull’antica scalinata cerco di mettere ordine in un passato che ha lasciato dietro di sé memorie e passi d’altri ch’io calpesto, come recita Giovanni Lindo Ferretti interpretando l’inquieto valzer che ancora imperversa nella balera sempre aperta del mio cuore. Mi perdo nella musica e i ricordi iniziano a pulsare, si materializzano sul palco assumendo fattezze umane, quelle di Simone Filippi, Antonio Aiazzi, Andrea Chimenti e Gianni ‘Marok’ Maroccolo. Musicisti un tempo attivi in formazioni che appartengono alla storia del rock indipendente italiano, esponenenti di una cultura non solo musicale che individuava Firenze come città simbolo dell’esplosivo movimento new-wave degli anni ‘80. Sono riuniti qui a Fiesole per celebrare l’ultimo concerto dedicato a Claudio Rocchi e allo spirito di autonomia che lo distingueva, un concerto che nel corso di due anni ha riempito decine di teatri in tutta Italia, un live dal quale é stato tratto un triplo album di incomparabile valenza artistica, un vero manifesto poetico di indipendenza culturale.

Scruto le nostre espressioni, distinguo i segni del tempo nel loro sguardo mentre accarezzo le cicatrici che attraversano il mio.

Scruto le nostre espressioni, distinguo i segni del tempo nel loro sguardo mentre accarezzo le cicatrici che attraversano il mio.

Sovrasta il piacere dell’ascolto, questo enorme specchio che si erge lungo i confini della notte fiesolana, una superficie che riflette il nostro passato, la storia collettiva dei sopravvissuti ad un’era di tempeste e mareggiate di cui ora rimane solo un borbottio di tuono e la volontà indomita dei pochi che insistono nel bisogno di cambiamento.

Di morte e rinascita é intessuta la lirica poeticamente interpretata da Andrea Chimenti mentre Simone Filippi filtra la violenza del battito, Antonio Aiazzi colora il cielo sintetizzandolo di passione e Gianni Maroccolo disegna movimenti di irresistibile danza alternandosi tra l’elettronica e le corde del suo amato strumento pensando a quella sua vecchia produzione discografica il cui titolo recitava: ‘Solo Un Folle Può Sfidare Le Sue Molle’.

Quanti sono rimasti indietro, ancorati a ricordi e celebrazioni, quanti non hanno retto il passaggio delle stagioni, abbarbicati sopra fragili troni di cartapesta. Quanti hanno rinunciato al rischio della follia, sbriciolandosi nelle trite e antiche movenze del rock’n roll.

Gli occhi chiusi, raggomitolato nel suono del basso, Marok sta forse pensando al momento nel quale ci saremmo ritrovati quarant’anni più tardi, ancora una volta decisi a cambiare colore, proprio come fanno i larici d’autunno, proprio come raccontava Claudio, convinto che ciò che ci sarà –la cura nel fare, l’intuizione del propizio, l’abbraccio o la parola secca- basteranno.

Nè acqua per le voci

di Marina Massenz

( i due testi qui presentati sono tratti da Nè acqua per le voci, Dot Com Press, 2018, ultima raccolta poetica di Marina Massenz,g.m.)

Siamo usciti dalla scatola proprio stamattina

Siamo usciti dalla scatola proprio

stamattina giunture e riflessi crac

crac arrugginiti messa in moto

lenta ma efficace infine attivi

Le armate spettrali di Bergamo

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi

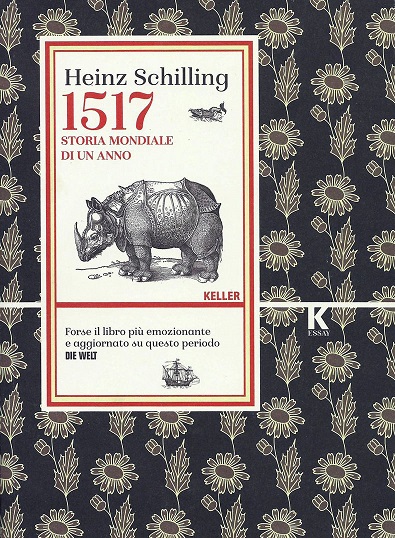

Heinz Schilling, 1517. Storia mondiale in un anno, Keller editore, 2017.

Heinz Schilling è professore di Storia moderna. Per quanto tedesco, il suo libro di ben 383 pagine si apre con la cronaca di una strana battaglia combattuta nel dicembre 1517 a Verdello, frazione di Bergamo. Davanti a un boschetto, due armate guidate dai reciproci sovrani con tanto di vessilli, trombe, tamburi, e composte di fanti, cavalieri, artiglieria, si scontrano sino all’ultimo sangue. Poi spariscono. Sono spettri. E come tutti gli spettri sono un presagio di ciò che sta per accadere: eventi celesti, intemperie, rincari, carestie, epidemie, guerre. Non è così solo per quei pochi che vanno oltre la superstizione del popolo non istruito e sanno leggere la realtà per quello che è: l’esalazione di mucchi di letame che l’inverno rigido fa volteggiare nell’aria. Eppure, all’epoca, gli spettri servirono a materializzare prima le paure dei contadini, poi quelle degli abitanti della città, poi addirittura quelle del Papa e dei cardinali riuniti in Concistoro. A Schilling servono invece per materializzare lo spirito del 1517.

La battaglia spettrale di Verdello non è l’unico punto di riferimento di questa monografia dedicata a un solo anno della storia dell’umanità. Altri tre eventi lo caratterizzano: l’invasione dello Yucatàn da parte dei conquistadores spagnoli; l’incontro di un’ambasciata portoghese presso il delta del Fiume delle Perle (Zhujiang) con il segretario provinciale di Canton, in quello che allora si chiamava il Regno di Mezzo; le novantacinque tesi contro le indulgenze affisse sul portale di una chiesa di Wittenberg da parte di un misconosciuto monaco agostiniano che passerà alla storia con il nome di Martin Lutero.

Schilling, incastrando tra questi quattro elementi tutta una serie di fatti e di approfondimenti storici, sia antecedenti sia successivi ma comunque determinanti per una comprensione a tutto tondo dell’anno in questione, fornisce le chiavi di lettura dell’attuale compagine mondiale. Perché fu proprio allora, nel 1517, che prese il via la cosiddetta globalizzazione. Certo, con la Riforma di Lutero al centro di tutto la visione diventa un po’ germanocentrica. Fin dai banchi di scuola ci è stato insegnato che la Storia moderna inizia con il 1492, la fatidica data della scoperta dell’America, e non dall’affissione delle novantacinque tesi di Lutero. Ma è anche vero, dal punto di vista dell’evoluzione del pensiero, che il gesto del monaco di Wuttenberg liberò la capacità del mondo cristiano “di apprezzare in modo critico le Sacre Scritture e quindi di sottrarsi all’immutabilità numinosa della comprensione”. La Riforma, proprio in quanto figlia dell’Umanesimo e del Rinascimento italiani portati all’estero, non fu quindi solo un enorme passo verso il pluralismo confessionale ma anche una spinta formidabile verso il libero pensiero che condurrà all’Illuminismo.

È un bel testo, questo di Schilling. Non trattandosi di un libro di Storia in senso stretto, riesce a spaziare attraverso gli eventi universali passando per la Querela pacis (Il lamento della pace) di Erasmo da Rotterdam, I quattro cavalieri dell’Apocalisse di Albrecht Dürer, la teoria monetaria di Copernico, le donne del Rinascimento, le trame di potere dei Medici. O addirittura curiosità emblematiche come l’elefante indiano Annone, donato dal re portoghese Manuele a Leone X, che ne fa il suo beniamino (tanto che Pietro l’Aretino coglierà il pretesto per scrivere una feroce satira contro di lui e contro la Curia romana, Le ultime volontà e testamento di Annone, l’elefante).

Le stesse tesi di Lutero, per quanto punto di convergenza di tutte tematiche trattate nel libro, sono presentate nella loro obiettiva verità storica: una semplice raccolta di critiche costruttive che il monaco agostiniano rivolse alla Chiesa romana nella speranza di ottenere un ritorno alla spiritualità. Furono dunque il momento favorevole, l’indifferenza di Roma, ma soprattutto l’incredibile diffusione della stampa a trasformare uno spunto di riflessione in una riforma vera e propria. Sì, perché a soli cinquant’anni dalla rivoluzione di Gutenberg l’informazione non circolava più attraverso la limitata corrispondenza privata degli umanisti ma in forma di libri, opuscoli, volantini, immagini stampate, tutto materiale che moltiplicava la diffusione della conoscenza. Compresa quella dei mondi esotici, come dimostra l’incredibile popolarità della xilografia di Dürer dedicata al rinoceronte indiano Ulisse, ospitato nel recinto reale di Lisbona e dono del governatore delle Indie Albuquerque al re del Portogallo.

Il 1517 è anche l’anno in cui fanno comparsa due grandi potenze straniere: gli Ottomani da una parte e l’Impero moscovita zarista dall’altra. Roma, Bisanzio, Mosca, ecco dunque la “terza Roma”. Sarà Sigmund von Herberstein, una sorta di Marco Polo tedesco, che in qualità di legato dell’imperatore Massimiliano farà un resoconto dettagliato dei territori immensi del nuovo Cesare. Il suo Rerum Moscoviticarum Commentarii quadruplicherà l’elenco dei fiumi e delle località note tanto da permettere il primo vero aggiornamento delle conoscenze geografiche. Herberstein saprà inoltre riportare anche un’analisi attenta del carattere del popolo russo che metterà in risalto il servilismo dei sudditi rispetto ai superiori, la smania di potere e il dispotismo dei potenti. Aspetti sociali che in cinquecento anni non sembrano molto cambiati.

1517. Storia mondiale di un anno, diciamolo, è anche un bel libro dal punto di vista grafico-editoriale, a cominciare dalla suggestiva copertina con la riproduzione del rinoceronte di Dürer. Ma anche per la scelta dei caratteri tipografici e per l’impaginazione impeccabile e ariosa, che dà respiro alla lettura. Conta anche questo, in editoria, specie in tempi di omologazione e di sensazionalismo a tutti i costi. Lo so, dell’editore Roberto Keller ho già parlato altrove, sempre qui su NI. Merita comunque l’ennesimo applauso.

Un’ultima nota. Il Medioevo è stato archiviato eppure ancora oggi ci sono pubblicazioni, riviste e blog che trattano della battaglia degli spettri di Verdello come di un fenomeno paranormale realmente accaduto. Questo fa pensare che mezzo millennio non è ancora bastato per sconfiggere le nostre paure.

Bloomsday: italiani in trappola nella scacchiera di Joyce

di Bianca Battilocchi

Ma lo ‘sbaglio’ non sarebbe che del tutto carente senza il ‘vagabondaggio’,

cioè senza il labirinto, ma, sia chiaro, un labirinto incoerente,

cioè un labirinto che non ha fine, non ha uscite, non ha entrate

(si entra dove si vuole, anzi si è già dentro) un labirinto che genera labirinto.

(Giorgio Manganelli, Discorso dell’ombra e dello stemma, 1982)

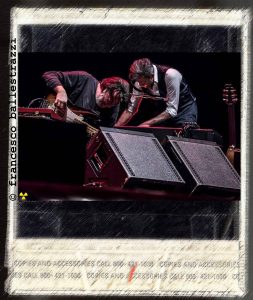

In occasione dei recenti eventi organizzati a Dublino per celebrare Bloomsday – che cade il 16 giugno, il giorno in cui è ambientato l’Ulisse di Joyce, di cui Leopold Bloom è il protagonista principale – si sono realizzate fertili congiunzioni nate all’insegna di un felice caso.

Come perpetuando il gioco infinito dell’errare nella lingua (e nel mondo), avviato fatalmente dall’iperscrittore irlandese, i due indomiti traduttori italiani del Finnegans Wake hanno deciso di brindare a questo nella sua amata-odiata città, seminando nuove tracce delle loro sudate ma divertite scoperte e intrecciandole con quelle di nuovi potenziali lettori. Sono Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni i primi pezzi mossi in questa narrazione aperta da cui si sono sviluppate manganellianamente storie parallele. Nella veglia di Bloomsday presso la National Library of Ireland e grazie alla collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiano di Dublino, hanno intrattenuto un vasto pubblico conversando e divagando con il giornalista Edoardo Camurri e l’attore Alessandro Bergonzoni, entrambi già ben addentrati nel labirinto joyciano.

Da principio è stato necessario avvertire il lettore-giocatore del suolo friabile e instabile della scacchiera sulla quale Joyce ci invita a giocare, della sintonia dell’errare con l’errore e quindi dei fenomeni di “errorismo”, delle geometrie non euclidee, come ipertesto prescelto dal creatore di Bloom, autotradottosi in italiano come Giacomo Giocondo. Un’ulteriore istruzione per l’uso è stato l’invito al non riconoscersi, ad abbandonare i sentieri a noi familiari, per permettere di perderci liberamente nei percorsi labirintici di JJ e approdare all’impensabile, a nuove forme di conoscenza. Va rammentato che l’autore irlandese non ha composto opere enigmistiche e, in maniera evidente, nel Wake dove non esiste un codice unico soggiacente per “scioglierne” le allusioni e i misteri. Al vagabondare joyciano nel linguaggio non c’è antidoto, si tratta anzi di un “infinire”, non si inizia né si finisce, le categorie di Spazio e Tempo non esistono più, in obbedienza al nodo scorrevole del “riverrun”, figura di un serpente che si morde la coda.

Si può tradurre allora l’opera matura di JJ come un “libro di vento/ libro divento” dove si possono continuamente compiere trasformazioni, metamorfosi alchemiche di natura simile a quelle dei Tarocchi di Emilio Villa o ad alcuni versi di Carmelo Bene (“Non dico niente.Soffio di vento. Divento soffio”), due autori che ammirarono profondamente le innovazioni linguistiche e anarchiche del collega irlandese. In aderenza alla logica eraclitea dell’eterno scorrere, Bergonzoni conclude con una fulminante interpretazione del gesticolare dei vigili urbani, che subito si fa appello: “Circolare, c’è un mondo da vedere!”

Rispondendo all’attore bolognese e soffiati dal vento d’Irlanda, i due “straduttori” hanno girovagato nei giorni seguenti in un pellegrinaggio laico per Dublino e dintorni per riannusare i portoni joyciani e i luoghi emblema come fossero carte universali da leggere e rileggere per penetrare sempre più a fondo nelle stratificazioni escogitate dal Giocondo. Nella giornata di Bloom, mentre alla National Library musicisti eseguivano le canzoni italiane citate nell’Ulisse, i due joyciani non hanno potuto declinare l’invito alla festa nel giardino del presidente Michael Higgins, in compagnia di Camurri e di altri colorati stregatti e cappellai matti.

L’indomani, a loro insaputa, si festeggerà il buon non compleanno di Bloom, che li troverà circondati da nuovi improvvisati ma entusiasti giocatori, alla vecchia farmacia (ora libreria) Sweny citata nell’Ulisse e ancora profumata dalle saponette al limone. In questo luogo preservato da volontari e riempito di memorabilia joyciane e musica irlandese, si viene accolti calorosamente da PJ in camice, da anni il principale orchestratore di continui incontri e sessioni di lettura da opere di Joyce proposte in molteplici traduzioni, tra cui non mancano mai quelle in italiano (ora lette alla domenica pomeriggio). Il convegno del giorno dopo Bloomsday ha visto come partecipanti alcuni studenti di Cosenza capitanati da una fata professoressa (e poetessa) che dopo averli introdotti a Joyce, ha ritagliato del tempo nella loro visita a Dublino per portarli alla celebre farmacia. E così sono state lette pagine dell’Ulisse, una dopo l’altra, dall’episodio di Circe, le voci dei traduttori alternate a quelle degli studenti e quella di un nuovo personaggio attratto dall’orbita del gioco, Massimiliano Bianchi, neuroscienziato nella vita e autore di Odysseus, opera poetica in inseguimento spontaneo della prosa joyciana. Vengono lasciati messaggi preziosi a questo giovane pubblico dagli occhi sbarrati, leggere Joyce il prima possibile – JJ è per tutti, non solo per accademici – e non dimenticare la libertà del lettore nell’interpretare i testi, “i libri sono di chi li legge”. Rifocillandosi al Kennedy’s (il pub di fronte) i nostri protagonisti si accorgono di nuovi pezzi sulla scacchiera, tre membri di un book club di Roma venuti appositamente per il festival e catturati dalle malie dello stregone plurilingue PJ, che li fa accomodare al tavolo (da gioco). La dimostrazione, forse, che il caso, sotto un segno “giocondo” apre le strade più sorprendenti?

Nota

L’immagine si riferisce a Enrico Terrinoni e Massimiliano Bianchi al reading dell’Ulisse presso la vecchia farmacia Sweny di Dublino.

Iconoclastia artistica e concetto di littéralité

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese

(Questo testo è incluso nel volume Teoria e poesia, curato da Paolo Giovannetti e me, per le edizioni Biblion di Milano. Il volume raccoglie 11 testi di altrettanti autori che su invito dei curatori hanno realizzato una giornata di studio, con interventi e discussioni, alla Libreria Claudiana di Milano il 16 settembre 2017. Gli autori sono Giulio Marzaioli, Florinda Fusco, Vincenzo Frungillo, Stefano Ghidinelli, Italo Testa, Mariangela Guatteri (responsabile anche dell’immagine di copertina), Lorenzo Cardilli, Luigi Severi, Stefano Versace, Simona Menicocci.)

Ideologie del testo

Nel regime moderno delle letteratura, così come in quello delle arti, lo statuto di un testo, la sua appartenenza all’universo letterario, o a un genere specifico, nonché il suo funzionamento, e i suoi eventuali meriti e demeriti, non sono determinabili in modo esclusivamente consuetudinario, ma esigono periodicamente delle nuove forme di legittimazione.

Pensieri sparsi a poche ore dalla partenza per Lisbona

di Cristiano Denanni

(Pubblichiamo un estratto dal romanzo d’esordio di Cristiano Denanni («L’atlante dei destini», Autori Riuniti 2018). Si può disegnare una mappa del mondo attraverso le storie delle persone che lo hanno attraversato, che hanno amato sofferto e gioito? Stefano Solinas, il protagonista di questo romanzo, credeva di sì)

Torino, 16 settembre

So che sei in città e prima che io riparta ho bisogno di raggiungerti. Getto sul tavolo la mappa e la apro, dove sei? Ho camminato partendo da Sud, da Mirafiori; ho camminato ma ora voglio disegnare la ricerca sulla mappa davanti a me, voglio puntare col dito ciò che sto facendo. La sala della Biblioteca Nazionale è piena di una strana luce, le vetrate rettangolari incorniciano Piazza Carlo Alberto battuta da quel sole che viene dopo la pioggia, contraddittorio e miserevole eppure bello, amaro ma bello.

Mi riparo qui perché sono marcio, gli ombrelli mi infastidiscono e poi li perdo.

Inizio da questo posto. Punto gli occhi, punto un dito, perché ti sto cercando. Come ho fatto a piedi, parto dai bordi, dalle periferie, da dove forse sta ancora piovendo, o deve ancora cominciare.

Parto da quei palazzi rossi e marroni di Corso Giambone che erano l’accoglienza dei più poveri molti anni fa, tra fabbriche e ghetto, fra i campi sportivi e i cortili pacificati. Dove sei? Probabilmente molto prima del dito, forse molto più a sinistra dello sguardo, indubbiamente molto più lontana dell’intenzione di trovarti, ma non si sa mai, non è detto.

Torino batte, ribatte e rumoreggia. Mirafiori un tempo era erbacce e fabbrica, ora è locali e vialoni e il pensiero di essere stati inutili, ma nulla è stato inutile, è che il passato da solo non basta.

Ti sto cercando e so già che non ti troverò, ma voglio sapere dove hai camminato, dove un passante ti ha notata, dove un muto condominio ti ha distratta. Sulla mappa corro ancora, da Sud a Nord, e mi accorgo che devi aver osservato anche tu questi momenti. Lo sguardo si tiene saldo al dito, la carta è liscia, la legenda sul bordo, lontana.

Come si fa a pensare alla legenda di una città? Come si pensa di nominare vite senza raccontarle, come si esclude il tutto da un contenitore: la rabbia da una lotta, il suono da una parola?

Cammini diversamente da come ho sempre camminato io, ma cammini ugualmente.

Sei disperatamente bella nel tuo cercare un mondo che ti corrisponda, siamo maledettamente buffi a cercare sempre, a cercare ancora, a salire anziché accomodarci, a percorrere scalinate, a puntare il naso alla cima.

Il dito svolta e arriva ai piedi della collina: questa è la casa di Salgari, che aveva moglie figli e sigarette come alberi in tempesta, e parole e atlanti per raccontare storie. Corso Casale è traffico e fiume, eppure in certi pomeriggi ricorda mondi lontanissimi, quei pirati e quelle germinazioni. E ci sono giorni in cui l’amore è un tutt’uno con il lontano, e il fiume ti ricorda che per quel lontano si parte da qui.

Non finire di correre, non rispondere, non ti azzardare, io ti troverò. Anche se non ti trovassi lo farò, perché cercarti è diverso dal pensare a quanto sarebbe bello, a quanto potremmo fare e a quanto si potrebbe condividere. Cercare è prendere possesso di uno spazio e non vivacchiare, cercarti è un altro modo di dire il tuo nome e, in certi momenti, l’unica forma del mio esserti accanto.

Quando abbiamo smesso di tentare quello che vogliamo?

INTATTI FANTASMI CHIEDONO IL REALISMO: JACK SPICER

UN’INTERVISTA A NATHALIE QUINTANE

a cura di Andrea Franzoni

In occasione della prima pubblicazione in italiano di After Lorca, di Jack Spicer, presso Gwinplaine edizioni, ho chiesto a Nathalie Quintane ― scrittrice, intellettuale di rilievo e autrice della prefazione all’edizione francese delle opere complete di Spicer ― di tornare su alcuni dei punti più rilevanti, a mio avviso, della poetica spiceriana e della parabola che ha attraversato nella poesia americana ed europea.

Ho provato a portarti lontano ( cinque poesie)

di Antonio Merola

Ho provato a portarti lontano,

ma il mostro ci ha seguito ovunque

come a spaziare l’alberata in una grillaia:

sentiva l’odore del sole, tu piangevi

dietro a ogni angolo. Una lubricità

non bastava a nascondere la sfogliatura,

a scivolare altrove: avevamo paura

delle grandezze

come l’acqua dentro una fontana.

***

l’unicità si dipanava lungo la steppa

come soli freddi o rovine

nella pioggia: la notte durava una volta

sola come di fronte a un nemico

che voleva mutilare l’origine comune

prima della disparità delle losanghe:

e allora chi giocava ancora per non essere scoperto

cercava la musica del mare

come una speciale isola di bianchezza o schianto.

***

Nemmeno una scogliera di bianco

rugava la pesca

come la nostra immobilità che seguiva la pioggia

nelle montagne: si abboccava all’ardiglione

perché bisognava mangiare come una resipiscenza

ti sentivo lontano una strada

che forse vuoi percorrere da solo

mentre sulla collina una voce suonava il motivo

dell’abbandono: la binarietà era il nostro destino.

Avevamo commesso l’errore dei dinosauri:

essere troppo grandi per camminare.

***

c’erano solo i mostri che attraversavano la brina

come una piorrea dell’infinito oppure accecati

dalla stella polare: era l’estinzione della strada

contro il muro recintato di caligine

che riserenava la città… bisognava passare oltre

la vita: ho imparato che tutto si destina.

***

E così vengo imbestiato dentro il vagone spoglio di rifugio:

è ora di ritornare a casa attraverso l’oscuramento

negli occhi di uno sconosciuto oggi che tutto rimane uguale

a una pietraia come l’orientarsi della mia abitudine

allo scoliasta che rintraccia in uno spicilegio la favola a margine

della gigantessa slanciata senza patema sopra le stelle

cadute oltre lo strapiombo: amareggiare la città

non serve a niente davanti allo squadrare del treno.

Voglio essere come un forestiero nel mondo

degli uomini: fuori rintrona ancora l’ultima migrazione.

da In che luce cadranno / Gabriele Galloni

I morti tentano di consolarci

ma il loro tentativo è incomprensibile:

sono i lapsus, gli inciampi, l’indicibile

della conversazione. Sanno amarci

con una mano – e l’altra all’Invisibile

***

Ai morti si assottiglia il naso. Quando

li sogni se lo coprono. È normale

vederli a volto coperto passare

dal corridoio al bagno alla cucina.

***

Si parlava dei morti. Sulla tavola

i resti sparsi della cena – quelle

bistecche appena cotte. Il frigorifero

in dialogo amoroso con le stelle.

***

I morti vanno in cerca di riposo

l’uno dell’altro facendosi carico

inutilmente; ché nel continente

si va un giorno in avanti e due a ritroso.

***

I morti hanno fiducia nella sorte.

A notte fonda salgono sugli alberi

del tuo giardino; li trovi che all’alba

non sanno come scendere dai rami.

Li vedi; non ti vedono. Li chiami

e non ti sentono. Li aiuti – scendono.

Ogni notte ritornano e dimenticano.

***

I morti seguono un apprendistato

severo. Per sei mesi sono semplici

ematomi; poi superfici lisce.

E se divengono quel che già sono

è solo merito loro (non scivolano).

***

I morti continuano a porsi

le stesse domande dei vivi:

rimangono i corsi e i ricorsi

del vivere identici sulle

due rive. In che luce cadranno

tornati alle cellule.

***

La pornografia dei morti

è un vuoto di finestra, un passo

tra la veranda e il giardino. È quello

che noi sogniamo tutto il pomeriggio.

***

Le catacombe

delle case bianchissime;

due morti fra i tanti,

due fratelli,

ci porgono le offerte che in virtù

di trapasso donarono gli amici.

In che luce cadranno / Gabriele Galloni. RPlibri, 2018

apparso nella collana L’anello di Möbius, sezione diretta da Antonio Bux

Minima Oralia : Luigi Cinque

Oral Poetry e Identità Selvaggia *

di

Luigi Cinque

Oral Poetry. Se ne parla molto spesso senza cognizione. Qualcuno crede ancora all’equazione che fu dell’America degli anni Cinquanta e Sessanta, diventata da noi sottoequazione e farsa di provincia, di colonia, ovvero: il passaggio semiautomatico da medio poeta beat&freak a rockstar, e pure con significato politico. Da lì deriva probabilmente quell’auto referenzialità – quella speciale sindrome Bruce Springsteen, Patty Smith quando non Kathy Berberian o Demetrio – che oggi consuma i nostri poeti performer/lettori di poesie con musica. Quell’analogia era, in buona dose, dovuta al forte imperialismo americano postbellico, al suo potenziale di esportazione della lingua e il conseguente mercato che si produceva a scapito, si capisce, delle singolarità culturali colonizzate. C’era posto per quasi tutti i white americans. In un certo senso facevano un’azione di pulizia. Il furore mercantile dello zio Sam induceva, procurava e giustificava, a sua immagine e somiglianza, nei giovani readers&poets americani, una subliminale disposizione al saccheggio dei «negri», dei «colored bluesmen», degli hobos, dei dropout, del folk dei workers «with Grape of wrath» alla Steinbeck o «with bound for glory» alla Guthrie ma anche degli indiani, dei pakistani, degli aborigeni non americans del mondo. Li derubavano dei loro versi, dei loro racconti, dei loro modi di comunicare, delle loro ripetizioni. I nostri eroi beats erano assetati, famelici. Mescolavano il tutto in salsa Pound, Whitman, Baudelaire, T.S. Eliot, Rimbaud e rimodellavano a suon di black bebop in neorealismo on the road, in american way un po’ maledetta, leggendo in quei reading (che noi un paio di decenni dopo credemmo mitici) nei College in subbuglio, nelle strade e soprattutto nelle cantine dei bianchi new left, degli ebrei, dei siciliani, degli irlandesi, dei wasp.

Avete mai visto un nero in quel folto gruppo di beat/suca/parole? Pochissimi. LeRoy Jones (che non era ancora Amiri Baraka, sia chiaro) fu una delle poche eccezioni. Il procedimento era semplice: i nostri eroi riprendevano cinquant’anni dopo le avanguardie europee e, in un’America che si preparava all’hamburgerizzazione del mondo, a forza di droghe e di malinteso buddismo zen, teorizzavano che meno si pensa e più si è geniali; che tutti siamo geni e non lo sappiamo; che per diventarlo basta liberare se stessi «fino in fondo», anzi (e non è poco) liberarsi di se stessi e, visto che siamo tutti geni, ne conseguiva, guarda guarda, che tutti possiamo diventare senza problemi geni del consumo: 1950, nascono i primi veri consumantes della storia umana. Tornando all’arte, i nostri eroi contribuirono (ma non furono i soli, mettiamoci le varie avanguardie!) anche alla nascita di una essenziale figura del Novecento: il genio artistico cretino come ci dice Alfonso Belardinelli.

Gli editori accorrevano spavaldi, li coccolavano, li spompinavano, promuovevano i loro eccessi infantili. I discografici fiutavano l’affare e fu così che molti di loro passarono al più remunerativo mercato musicale e il Ministero dell’Immagine Americana nel Mondo approvava. Dopotutto un certo antagonismo libertario faceva molto bene all’export, ma con la giusta dose di sovversione funzionale, si capisce, senza mai trasformarsi in eversione, altrimenti la questione si sarebbe complicata e il Sistema sarebbe poi stato costretto a usare metodi forti: vedi le morti eccellenti del rock fino a Lennon, per intenderci.

Tra questi poeti e cantori ci sono state schiere di esempi luminosi, certo, da Jim Morrison a Patty Smith passando per lo stesso Dylan. Da bravi inconsapevoli coloni siamo cresciuti con loro. Li abbiamo imitati come potevamo e, per anni (o forse ormai per sempre, perché hanno popolato i nostri vent’anni) li abbiamo molto amati.

Ma se torniamo al presente e restiamo in argomento, vediamo che l’oral poetry di casa nostra non fa che ribadire davanti al pubblico del primo quarto del terzo millennio fenomenologie ormai comico/mistiche del genio cretino.

Facciamo allora un po’ di chiarezza: l’oral poetry non ha niente a che fare con l’esercito dei poeti sordi, dei performer neostonati e postavanguardistici; non si collega alla nobile tradizione della poesia sonora europea; non è, come rischia di apparire, l’ennesima estrinsecazione del narciso celibe; non è una rivoluzione mirata a liberare il verso poetico dalla pagina angusta e librarlo nell’aere; non si tratta di mettersi davanti a un microfono e telefonare le proprie poesie leggendole con della musica di sottofondo. La «poesia detta» – chiamatela pure spoken poetry –, la parola-verbo, arriva da molto lontano. Essa si basa essenzialmente sull’ascolto, sulla pratica religiosa dell’ascoltare, del sentire. L’oral poet – diciamo così – che potremmo chiamare tranquillamente electric shaman – ascolta gli ascoltatori prima ancora di parlare, instaura un feedback e quando infine parla racconta quanto sta ascoltando in quel momento.

Non c’è voce poetica (suono) senza ascolto del mondo. Né può esserci alcuna forma di poesia orale senza quel piccolo teatro che è l’orecchio nel quale l’essere rimette in scena il «reale» e lo rappresenta nella forma alta di intrattenimento; non esiste oral poetry senza quell’attività di leghein (ascoltare, conservare, raccogliere, riflettere silenziosamente) che si è «smarrita» ci dice Heidegger «in favore dell’affermazione di un logos», di un io narciso, «tutto preoccupato di dire, affermare, discorrere».

Solo in questo modo si arriva alla «parola-suono» (che è la casa dell’essere), a una parola transitiva che è in grado di mostrare, manifestare al di fuori di se stessa, qualcosa che senza di essa rimarrebbe nascosta, o perlomeno invisibile.

«Il verso cantato deve cominciare sempre con il suono della vostra pelle» diceva uno dei Dagar brothers, cantante di Dhrupad, a proposito dell’inizio dell’esposizione. Nel suo caso i versi dei poemi vedici si tengono come riferimento e si improvvisano, si abbelliscono e all’istante vengono inventate tutte le possibili varianti ritmo-melodiche, ma dentro la tradizione. Via via la sua parola cantata diventa solo significante, suono, e perde lentamente il significato, che deve essere tuttavia percepito nella forma di una sparizione, come un frullare di ali ma senza vedere neppure il volo di qualcuno, uccello o demone che sia.

L’oral poetry viene comunemente definita come poesia composta e trasmessa senza l’ausilio della scrittura. Dunque siamo alla sintesi orale, non epica; alle formule che hanno il potere, se dette, pronunciate, cantate nel modo giusto, di mediare con l’altrove, con gli dèi, ognuno dei quali oltretutto ha una sua vibrazione su cui sintonizzarsi. La poesia orale esiste solo quando diventa e produce suono, realtà altra, parallela.

Le parole devono mantenere certamente un senso percepibile che si dissolve in altro, in una sorta di Identità Selvaggia, proprio nel momento in cui si pronunciano. Tutto questo non ha niente a che fare con l’idea, spesso sentimentale, che abbiamo di poesia. La poesia orale è suono. Suono che magicamente non esprime ma lascia sparire il poeta o, in certi casi (pochissimi) l’attore-medium che coscientemente fa risuonare versi di altri.

Chi ha avuto l’esperienza di vedere Carmelo Bene in azione, in scena, o chi con lui ha collaborato, come mi è capitato brevemente di fare, lo vedeva davvero sparire dietro il suono dei versi. Carmelo non esprimeva o comunicava niente. Tracciava traiettorie che disegnavano figure sonore e quelle figure (qui sto citando Alessandro Baricco) erano icone dell’umano. La poesia in questo modo smetteva di essere una telefonata fatta per comunicare e diventava un’entità di pietra.

Senza dimenticare l’attenzione ossessiva, obliqua e malvagia, che Carmelo poneva sull’uso del microfono. Quanti infiniti microgesti egli studiava tra i mille gradi di vicinanza alla bocca. Così il microfono diventava, come per i cantanti di rango, uno strumento che si suona come la coulisse di un trombone. Per fare questo serviva tecnica, esperienza, capacità di sintonizzare il proprio orecchio con il feedback che arrivava dai monitor di palco. Il microfono era l’amplificazione della voce, era la maschera greca, era la laringe e la corda vocale che proiettava l’io nel cosmo, era la capsula spaziale, era il nuovo capitolo della «presenza della voce».

Eccoci alla voce, alla sua presenza nel mondo, all’esercizio fonico che, dice Paul Zumthor, si manifesta preminentemente nell’uso del linguaggio. Zumthor fa una dichiarazione chiarificatrice: «Una voce senza linguaggio non è abbastanza differenziata da far passare la complessità di forze del desiderio che la animano, mentre la stessa impotenza colpisce la lingua senza voce che è la scrittura. Dunque le nostre voci richiedono il linguaggio e nello stesso tempo godono nei suoi confronti di una libertà d’uso pressoché totale e che ha al suo culmine il canto».[1]

Ma c’è qualcosa di più, ed è la relazione antropologica tra parola e musica. Eviterei la linea di fuga del folklore, ma lo stesso mi consento un richiamo al mondo tradizionale.

La parola poetica di tradizione si avvale di una precisa tecnologia dell’organo vocale. È di per sé significato e significante. Il poeta di tradizione orale controlla e suona «quell’eccesso di connotazioni che la voce, qualsiasi cosa faccia, porta con sé. Dal rumore più insolito al canto più squisito, essa crea una gamma molto vasta di associazioni culturali, musicali, quotidiane, emotive, fisiologiche» diceva Luciano Berio.

C’è dunque un’identità tra suono e significato che è da sempre la base della poesia di tradizione orale. Il poeta, il cantore, il cuntista modella la materia sonora per spettacolarizzare il frammento poetico o l’epica, e in tal modo il racconto che in esso si realizza non è propriamente quello che tende a ricostruire un passato secondo una prospettiva temporale ma diventa Onniscienza di carattere divinatorio.

Se ricerchiamo, per quel che ci è possibile, nella classicità mediterranea, troviamo che tra parola poetica e suono-musica esiste una vera e propria Identità Selvaggia: permane il senso che la parola è di per sé, innanzitutto, suono, mentre il rumore/suono/musica non è solo significante, ma, per via simbolica, verbo primario, radice, suggestione e significato esso stesso. Il ritmo, già possessione metrico-poetica, diventa infine il luogo elettivo di quell’identità: il luogo vero della convivenza. Questo i tragici greci lo sapevano bene, e infatti elaboravano una partitura-tessitura di testo ritmico e suono: erano, insomma, autori-compositori a tutto campo, non semplici librettisti.

L’unità narrante di suono e parola è da considerare oggi, insieme alla microfonia e alle nuove tecnologie, come una vera possibilità di evoluzione contemporanea del teatro di poesia. L’Identità Selvaggia è la sospensione del significato e del significante in uno stato di reciproco ascolto; è l’essenza stessa della poesia di tradizione orale; è un’azione scenico-sonora tesa a cogliere e restituire la risonanza altra – terza – tra musica e parola, considerando quest’ultima come anticipatrice di suono, e la musica come paesaggio della parola.

Se assistiamo, oggi, a reading che si spacciano come performance di oral poetry, ci accorgiamo, molto spesso, che i poeti portatori sono vittime di un insanabile equivoco. Leggendo le loro poesie davanti a un foglio scritto e accompagnati alla meglio da un ensemble musicale acustico o elettronico che sia, pensano di compiere il gesto forte e di approdare negli «orti saraceni» della «nuova Poesia liquida». Non è così. Intanto un’azione del genere presuppone in prima istanza – ma lo stesso non basta – la memoria del testo scritto. E poi mancano tutti quei fondamentali che ritroviamo nei residui di poesia orale tradizionale ancora vivi sia nelle fasce folkloriche europee, come i cuntisti, sia nelle grandi tradizioni dei griot africani, degli sciamani nordici, ma anche in molti infiniti studi realizzati in ambito di musica contemporanea. Rendiamo omaggio ai tanti vocalisti moderni che hanno sperimentato in questo senso.

In tutti i casi, pur lasciando al testo le sue prerogative grammaticali e fonematiche, la voce deve rispettare (o contraddire consapevolmente) i parametri dell’intonazione, del timbro, della durata, dell’espressione.

Da qui si passa al secondo punto. Al salto vero. Serve l’interplay. Il rito dell’oral poetry si compie solamente se in scena prende forma una nuova identità sciamanica. Il poeta deve ascoltare, giocare con gli altri aspetti della musica prodotta in scena poi costruire, inventando in tempo reale il poema. Questo è il salto: comporre nel tempo del rito scenico. Le parole non sono più «pre-visione» ma devono essere «in-visione»; devono essere possessione e improvvisazione, ovvero, elaborazione della parola metrica e del senso in tempo reale. Anche qui le tecniche oltre che i fondamentali sono decisive. Esse prescindono dal talento, si capisce, ma servono tuttavia alla forma, all’intrattenimento. Valgono soprattutto per esplorare l’immediato, alleggeriscono l’istinto. Servono a sospendere il tempo reale della performance e consentono all’esecutore di entrare nel tempo molecolare della comunicazione. Senza una tecnica acquisita è molto difficile proporre alcuna forma di relazione con la musica e con l’ascoltatore.

Vanno dunque considerati bagagli indispensabili per un «teatro poetico della visione» i parametri di ritmo, metrica, armonia, radice, significato, significante, comunicazione, ascolto, intonazione, microfonia, tempo reale, vocalità, elettroacustica, vibrazione, gesto/corpo, respiro, sguardo, silenzio, memoria/testo, bagaglio narrativo.

Se guardiamo alla tradizione, l’aedo, il rapsode, il griot, lo sciamano, il cuntista, ma anche i moderni poeti di strada metropolitani e molti performer di area classica/contemporanea, avevano e hanno padronanza di tecniche precise e studi preparatori a carattere ritmico/mnemonico/informativo. Procedono con un sistema di formule collegate le une alle altre secondo rapporti abbastanza complessi di equivalenza, di complementarità, di opposizione, sia semantici, sia funzionali. Così in scena, nel tempo di richiamo della memoria (quasi un pilota automatico), nella citazione della formula preparata, pur continuando a ritmare e dire, (o ripetere: la ripetizione è un elemento tecnico/formale decisivo) riescono a sdoppiarsi, permettendosi una sorta di sonnambulismo creativo e visionario che è quello che produce la forza «poetica e politica» del poeta medium; che gli fa tendere la mano dentro di sé a raccogliere informazioni extrasensoriali. Per questo il poeta performer contemporaneo deve costituirsi, anche all’interno della propria produzione, un bagaglio di memoria, lavorare in scena per strutture modulari a collegamento istantaneo, essere attore della composizione immediata.

Dopotutto, i ragazzi del rap americano, quelli della inner city, ovvero la città profonda e nascosta, quelli certo più veri e interessanti dei nostri eroi della beat generation, che oltretutto i fondamentali li hanno imparato dalla strada, usano le tecniche del dozens, un gioco verbale diffuso e memorizzato che permette di improvvisare su norme retoriche e metriche complesse e rigorose; che permette di picchiare con le parole come quel maestro di pugni e insulti verbali ritualizzati – dice Sandro Portelli – che risponde al nome di Muhammad Alì.

Penso davvero che oggi, nell’era della replica delle repliche, nel terzo e forse ultimo tempo della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, nel secolo della globalizzazione degli oggetti e della tribalizzazione dei soggetti, un’improvvisazione consapevole, sapiente, che si prenda in scena i tempi – irrinunciabili – della composizione di suono e senso sia l’unica vera prova di forza che possiamo operare. L’oral poetry deve riferire da altre dimensioni e determinare eventi non replicabili. Take cinematografici unici.

Sarà bene che le schiere di narcisi con pretesa di oral poetry escano dal povero surrealismo di massa con le loro paginette appoggiate su leggii defunti e provino a fare il salto nell’Identità Selvaggia della parola stabilendo finalmente una connessione accelerazionista e postumana tra arcaico tradizionale e terzo millennio. Questa sarebbe musica per le nostre orecchie. E se, poi, vogliono perpetuare la lettura, si convincano almeno che leggere in scena deve essere un modo di dimenticare. Una non forma dell’oblio. Un modo, come dicevamo citando Carmelo Bene, di scomparire e rendere nuovamente bianca la pagina appena letta.

In quanto poi alla canzone, essa è una singolarità differenziata. Gioca in un campionato diverso. E la pagina scritta di un libro di poesie è ancora altro. La questione è semplice e già ampiamente dibattuta. La confusione fa male.

[1] Paul Zumthor, La presenza della voce, Il Mulino, Bologna 1984.

* Oral Poetry e Identità Selvaggia è un capitolo di Kunzertu 77 18 . Memorie di bordo per una musica del futuro. in uscita a fine Giugno 2018 per le Edizioni Hypertext O’rchestra e Zona Music Books

Storia di Abdelali migrante

di Marco Rovelli

(Nazione Indiana ha compiuto quindici anni a marzo, da allora molte persone e molte cose sono cambiate; testimonianza molto importante, e talvolta emozionante, di questa lunga storia è il suo archivio, del quale abbiamo deciso di ripubblicare alcuni post, che riteniamo significativi. Oggi proseguiamo con un brano di Marco Rovelli, in passato redattore di nazione indiana. La redazione) Questo articolo è statp pubblicato su Nazione Indiana da Sergio Baratto l’8 settembre 2004.

Uno sguardo azzurro, sorpreso da una foto tessera. Gli anni – diciannove – che non compaiono sul volto. Ma stanno tutti dentro, e sono molti di più.

Uno sguardo azzurro, sorpreso da una foto tessera. Gli anni – diciannove – che non compaiono sul volto. Ma stanno tutti dentro, e sono molti di più.

In Marocco quegli anni non c’erano ancora. Abdelali se li è venuti a prendere in Italia. Ha raggiunto il padre, che si è messo in regola. Anche lui può stare qui, adesso.

Abdelali fa amicizia, s’impara presto a stare nelle strade di una città nuova che ti nutre. Abdelali impara a stare nei carruggi di Genova. E’ un ragazzo come gli altri, agli altri è legato dall’età, il confine di stato si fa presto a dimenticarlo. Basta un gesto per abbatterlo, e Abdelali ne fa tanti di gesti che lo accomunano agli altri. Come quello di arrotolarsi una sigaretta di hashish, come quello di comprare un po’ di più di fumo per rivenderlo e potersi permettere qualche piccolo piacere. Tanto più che il corpo di Abdelali comincia a prendersi anni troppo velocemente: lo stomaco a volte si piega dal dolore, e vomita sangue. In ospedale lo trattengono, e per un po’ quella è la sua dimora. Lo operano in fretta, gli aprono la pancia, poi lo sottopongono a sedute interminabili.

Chemioterapia. Dolore. Fatica. Abdelali esce dall’ospedale senza sapere bene cos’abbia, non si può credere di morire a diciott’anni. Intanto dimentica il dolore con i suoi piaceri.

Ma la legge non conosce piacere né dolore. E non le piace essere ignorata. Si presenta in divisa, e gli rovescia le tasche.

E rovesciano anche lui, con lo stesso gesto, anche se ancora Abdelali non lo sa. Glielo dicono dopo pochi mesi, ed è una catena di parole in rapidissima sequenza che gli sbattono in faccia, e gli chiudono la bocca: permesso di soggiorno revocato, ed espulsione. Tutto in un solo gesto rovesciato, tutto in fretta, più in fretta dell’operazione che lo ha aperto all’ospedale.

Si ritrova in una stanza fredda della Questura di Genova, quarantott’ore a pane e acqua, senza sapere cosa gli accadrà. Sa solo che ci sono delle persone delle quali adesso è in pieno potere, che possono disporre di lui come vogliono. Aspetta, e intanto vomita sangue.

Ma il suo sangue è uno spiacevole incidente per la legge, se la legge avesse vene non ci passerebbe sangue, ma la legge non ha vene, solo corde e funi. Così qualcuno pulisce il sangue di Abdelali, e in fondo gli va bene che non sia lui a dover pulire là dove ha sporcato, come sarebbe giusto.

Alla fine vengono a prenderlo, lo caricano su una camionetta dai vetri oscurati, nessuno sa se ad Abdelali siano venuti in mente i vagoni piombati che portavano nei campi gli indesiderabili, forse no, Abdelali è ancora troppo giovane, pensa solo al suo dolore, e al piacere che adesso non potrà più avere per far fronte a quel dolore.