di Andrea Donaera

[Pubblico qui la prima di due parti di un estratto della tesi di laurea di Andrea Donaera dedicata ad un libro di Elio Pagliarani, Inventario privato del 1959. E’ un testo relativamente poco frequentato dalla critica e che merita maggiore attenzione. B.C.]

«Su una tovaglia lisa». Inventario privato di Elio Pagliarani

- Inventario privato: una raccolta all’altezza dei tempi

Inventario privato, seconda opera di Elio Pagliarani, scritta tra marzo e novembre del 1957, viene pubblicata nel 1959. È importante prendere in considerazione la data di pubblicazione di questa raccolta. Il 1959 è infatti un anno particolare per la storia della poesia italiana, un anno in cui si stabilisce la fine di un periodo di transizione che vedeva scemare l’esperienza dell’ermetismo e che sarebbe sfociato in un decennio ricco di cambiamenti, nuove proposte, nuovi modi di intendere la lingua, la letteratura e la poesia. Inventario privato va collocato nello «spazio letterario» che va dal 1956 al 1959 intendendo lo «spazio letterario» nell’accezione proposta da Guido Mazzoni, cioè «l’insieme delle opere che gli autori di una certa epoca giudicano ragionevole scrivere e […] ritengono all’altezza dei tempi» (Mazzoni, 2005).

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli Sessanta, infatti, avvengono mutamenti paradigmatici nella poesia italiana. La conclusione dell’esperienza neorealista e postermetica realizza uno stato della poesia in cui si verifica un rapporto più complesso e problematico tra «autori, linguaggio e oggetti» (Raboni, 2005).

Molte antologie e critici fanno coincidere gli anni Sessanta con l’inizio di una sorta di nuova era, una scissione netta con la letteratura precedente; questo è dato dall’avvento delle avanguardie e, specialmente, dai capovolgimenti tematici e stilistici – tra cui la concezione del soggetto, l’abiura della tradizione lirica, il rifiuto ormai totale della condizione del poeta laureato, la formulazione di alternative linguistiche e addirittura alternative all’idea stessa di poesia (proprio Pagliarani sarà protagonista di questo tipo di cambio di assetto, con la scrittura di un romanzo in versi come La ragazza Carla).

Altri studi, per poter tracciare un percorso più esaustivo dei mutamenti della poesia nel Novecento, propongono l’analisi di un spazio temporale più ampio, che parta da prima, perché i cambiamenti che si verificheranno negli anni Sessanta «avvengono sia in continuità con il passato, sia in reazione e esso» (Crocco, 2015). Non dunque gli anni Sessanta come giro di boa netto e improvviso. È possibile provare a considerare quel decennio, invece, come conseguenza di un percorso iniziato già durante la seconda metà degli anni Cinquanta: anni che vedono susseguirsi una serie di pubblicazioni, tra la nascita di riviste che saranno determinanti nello svolgersi dei processi poetici successivi, esordi di grande rilievo o nuove opere di autori già affermati, che muovono la loro scrittura verso riflessioni diverse.

Il 1956, in particolare, viene considerato un anno topico che in qualche modo sancisce l’inizio di una svolta e di numerosi cambiamenti in atto nella cultura poetica italiana. Si tratta di una posizione proposta da studi autorevoli e oramai classici, tra cui Poeti italiani del Novecento di Pier Vincenzo Mengaldo (1978), Il neorealismo nella poesia italiana di Walter Siti (1980), Il Novecento di Romano Luperini (1981), ma anche nelle «riflessioni in tempo reale di Montale e Pasolini»1 (Crocco, 2015) e in lavori più recenti come il saggio Posture dell’io di Damiano Frasca (2011).

Nonostante sia spesso accantonata, questa seconda proposta di periodizzazione può essere un’alternativa al canone non ancora unitario della poesia italiana del Novecento, e acquisisce forza e interesse se si considerano i testi di poesia che vengono pubblicati tra il 1956 e il 1959. Del 1956 sono Il passaggio d’Enea di Giorgio Caproni; l’esordio di Antonio Porta, Calendario; La bufera e altro di Eugenio Montale, con cui si inaugura la sua svolta stilistica e l’inizio del silenzio che precederà la pubblicazione di Satura; l’esordio di Edoardo Sanguineti, Laborintus, «che, nella sua radicalità, rappresenta probabilmente il gesto polemico più forte, compiuto in tutto il Novecento italiano, contro il genere e il soggetto lirico» (Frasca, 2011); Dopo la luna di Vittorio Bodini, raccolta tutt’altro che secondaria, tra le produzioni poetiche di quel periodo. Nel 1957 prosegue il percorso al di fuori dell’ermetismo di Mario Luzi, con Onore del vero; appaiono Vocativo di Andrea Zanzotto e Le ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini, testi che contribuiranno alla inedita considerazione del soggetto in poesia, spingendo verso «una risposta alla “deflazione del soggetto”2» (ivi): è in questo momento che va formandosi una questione complessa, centrale e ancora dibattuta, cioè lo statuto del soggetto all’interno della nuova poesia italiana, che a partire dalla fine degli anni Cinquanta vede trasversalmente presenti – da Sereni a Caproni, da Sanguineti a Pagliarani – non più rappresentazioni di un io pacificamente biografiche, ma «autoraffigurazioni dell’io condotte all’insegna dei motivi della perdita e dello sbandamento» (Testa, 1999). Nel 1959, inoltre, viene pubblicato Il seme del piangere di Giorgio Caproni, e Vittorio Sereni sta lavorando a Gli strumenti umani, che verrà pubblicato nel 1965. In questa sede, si vuole proporre la pubblicazione di Inventario privato come un testo da prendere in considerazione per una mappatura delle raccolte più importanti tra il 1956 e il 1959.

Sono gli anni in cui «qualcosa in Italia è successo, e non soltanto in ambito letterario» (Frasca, 2011); anni che, come spiega Cesare Segre introducendo il periodo storico che porterà alla nascita del Gruppo ’63, «iniziano col boom economico (e solo economico). […] Restavano intatte la bipolarità Stati Uniti–Unione Sovietica, con nostra dipendenza dai primi, e la questione meridionale3; il potere della mafia aumentava4; era sempre in piedi un regime senza ricambio, data la conventio ad excludendum verso i comunisti, rappresentanti quasi un terzo dei cittadini. Forte dunque la spinta, per alcuni, a uscire da questa situazione stagnante» (Segre, 1998). E Inventario privato, come tutta l’opera successiva di Elio Pagliarani, ha in sé questo senso di coinvolgimento nei processi di trasformazione, una sorta di latente cambiamento costante, che guarda ai mutamenti della poesia, della società, del linguaggio. Questo tipo di contributo dato da Pagliarani viene considerato unanimemente da tutta la critica, ma soltanto a partire dalla pubblicazione de La ragazza Carla.5

Inventario privato viene infatti quasi saltato a piè pari, sia in antologie che in studi critici, spesso liquidato come opera di passaggio tra l’interessante esordio Cronache e il capolavoro La ragazza Carla. Ma proprio questa collocazione dell’opera in un momento di transizione della scrittura dell’autore necessiterebbe una revisione della raccolta: in un’ottica del genere, Inventario privato può acquisire connotati interessanti. Come si vedrà nello specifico in seguito, si tratta di un’opera quantomeno di rilievo in un periodo complesso per la poesia italiana, perché in grado di mantenere un legame (non strettissimo, rimaneggiato) con la tradizione lirica, ma al contempo capace di introdurre aspetti linguistici e tematici nuovi, coerenti con la visione critica di quell’epoca storica, con «la necessità di toccare le cose attraverso il linguaggio, di collocarsi entro i linguaggi correnti e insieme di spostarne i rapporti consueti» (Ferroni, 1991). Tutti aspetti che vedranno la loro apoteosi nelle sperimentazioni de La ragazza Carla, ma che già in Inventario privato vedono una precisa delineazione. Pagliarani in quest’opera prova a fare i conti con le contraddizioni storiche in cui si dibattevano gli autori a lui contemporanei: «alienazione e vitalità, industria capitalistica e mondo premoderno, contadino, o sfera semplicemente biologica: sono contraddizioni che in modi diversissimi sono presenti o centrali nel lavoro di Volponi, di Di Ruscio, secondo altre declinazioni di Pasolini, o anche di Majorino» (Cepollaro, 2015).

Pagliarani agisce utilizzando un espediente spiazzante, cioè una storia d’amore raccontata in un breve canzoniere, ma proprio per questo ancora più voluminoso potrebbe essere lo spazio dedicato a quest’opera all’interno del canone. Inventario privato si profila come un lavoro prezioso, perché vicino alle drammatiche questioni antropologiche e sociali scaturite da un secolo pieno di ambivalenze come il Novecento, ma con un approccio differente, inusuale: «In Pagliarani queste contraddizioni storiche sono chiamate a dar conto della condizione umana, a definire una specie di cognizione del dolore» (ivi). La proposta di un libro inusuale come può essere Inventario privato, considerato nella prospettiva storica e sociale nel quale è stato scritto e pubblicato, inserisce Pagliarani come uno di quei poeti nati tra gli anni Dieci e Venti del Novecento, caratterizzato dall’impossibilità di «credere, evidentemente, alla portata automaticamente universale della sua biografia nel senso della “bella biografia” di ungarettiana memoria; ma, per quanto non lo esibisca mai, crede ancora […], problematicamente, alla poesia» (Mengaldo, 2003).

- «Quella lampada fulminata nell’atrio alla stazione». Oggetti e luoghi di un canzoniere moderno

Inventario privato si presenta come un volume esile, composto da sole ventuno poesie, divise in tre sezioni: “Il primo foglio”, “A riporto”, “Totale S.E. & O.”. Ogni sezione contiene sette componimenti, i quali vanno a comporre un breve canzoniere. Si tratta infatti di poesie d’amore, poesie scritte per una donna, una «milanese signorina», e che sviluppano lo svolgimento di una relazione, durata il tempo di una primavera, e in cui l’amore del poeta non è corrisposto.

Un canzoniere, dunque, ma atipico, perché in linea con la poesia che si andava a profilare tra anni Cinquanta e anni Sessanta; siamo di fronte non solo a un tentativo di superamento dell’ermetismo, ma anche a un esempio di testo teso alla reinvenzione di un genere classico, calandolo in un asse spazio–temporale nuovo, moderno. Un «canzoniere moderno», infatti, come lo definisce Biagio Cepollaro, spiegando che «del canzoniere ha il soggetto amoroso, l’introspezione, il chiodo fisso, la coazione, il dissidio, la variazione sul tema […]. Di moderno ha l’ambientazione metropolitana, la collocazione sociale del mondo impiegatizio, la toponomastica precisa, l’ideologia della guerra fredda e della bomba, […] la sperimentazione formale per tenere dentro un registro basso-colloquiale una pluralità di piani e di allegorie» (Cepollaro, 2015).

La vicenda sostanzialmente tipica di un amore infelice si nutre di oggetti “moderni”, si svolge in ambienti urbani, tutt’altro che idilliaci, creando un contrasto suggestivo, in cui sono spesso le “cose” a caratterizzare il pathos dei versi.

Un esempio nella prima strofa della lirica che apre il libro:

Se facessimo un conto delle cose

che non tornano, come quella lampada

fulminata nell’atrio alla stazione

e il commiato allo scuro, avremmo allora

già perso, e il secolo altra luce esplode

che può porsi per noi definitiva. (Pagliarani, 1959)

Le «cose che non tornano», catalogate, accumulate, sono espediente per creare uno scenario metropolitano e angusto, l’atrio buio di una stazione nel quale i due amanti si salutano. Ed è espediente anche per lanciare la storia d’amore in quel contesto troppo più grande in cui gli amanti vivono e contro il quale contrastano: il secolo in cui «altra luce esplode», la luce «definitiva» del progresso.

Quella che compie Pagliarani è una riflessione densa, in cui storia ed esperienza privata convergono, essere e cultura si scontrano. In tutto Inventario privato la cultura “moderna” non solo incornicia o include, «la cultura […] interviene dall’esterno, socialmente, a colmare il vuoto, le lacune e manchevolezze che contrassegnano la natura umana» (Remotti, 2013): determina, antropologicamente, la natura di chi vive tra i versi del libro e non solo – «l’essere dell’uomo si realizza attraverso i costumi e le consuetudini che lo attorniano socialmente» (ivi).

Il contrasto tra contesto storico e privato è reso in modo eclatante nella lirica che segue, dove spicca un’alternanza di immagini, netta e nitida, riguardanti il momento storico (la bomba atomica, la guerra fredda, la grande «angoscia collettiva» di un’altra guerra, profilando programmaticamente il piglio etico tipico della poesia di Pagliarani) e il momento privato che i protagonisti vivono, fino però a intrecciarsi – tanto che il poeta arriva a chiedersi se, in un mondo come quello in cui vive, il suo amore ha senso di essere:

È difficile amare in primavere

come questa che a Brera i contatori

Geiger denunciano carica di pioggia

radioattiva perché le hacca esplodono

nel Nevada in Siberia sul Pacifico

e angoscia collettiva sulla terra

non esplode in giustizia.6

Potrò amarti

dell’amore virile che mi tocca, e riempirti

se minaccia l’uomo

sé nel suo genere?

O trasferisco in pubblico stridore

che è solo nostro, anzi tuo e mio? (ivi)

Oggetti e dinamiche della modernità non solo incorniciano la storia d’amore, ma ne determinano anche il procedere, come nella poesia seguente, in cui a dare senso e unione alla situazione amorosa è il telefono, oggetto che in quegli anni diventava consuetudine:

Ti dicevo al telefono (di cui

più mi prendono e pause, gl’imbarazzi

docili, e se ci udiamo respirare)

ti dicevo al telefono un amore

che urge, e perché. (ivi).

Ma questo discorso si rivela ancora più incisivo nella strofa seguente, in cui è proprio la vorticosa vita cittadina a definire l’agire dei protagonisti:

Ripensavo la gioia, il tuo alimento,

ti guardavo i capelli, il viso chiuso

e intento sul giornale dove ho finto

anch’io di leggere, rimanendo escluso,

a te seduto accanto sul tuo filobus. (ivi).

Si noti come la schermaglia d’amore si svolge in un esperirsi quasi classico, con il poeta timido che, seduto accanto alla donna amata, le guarda i capelli, fingendo di leggere ciò che lei legge, in una posa che quasi richiama i Paolo e Francesca danteschi.7 È il contrasto scenico a dare impatto ai versi: i due non leggono un libro, ma un giornale, e sono su un filobus – «sul tuo filobus»: l’oggetto, moderno, che diventa elemento di caratterizzazione della donna amata, quasi inventando una nuova forma di panismo tecno–morfo, un allaccio totale alle “cose” della modernità, anticipando la programmatica posizione di Giuliani nella prefazione al volume I Novissimi, secondo cui la poesia «deve essere mimesi critica della schizofrenia universale» (Giuliani, 2003).

Oltre agli oggetti, ai mezzi di trasporto e alle nuove “cose” della modernità, il tema amoroso di Inventario privato varia vagando per luoghi che si riferiscono a una toponomastica precisa, come specificato da Cepollaro. In Pagliarani (in tutta la sua opera, dagli esordi8 alle ultime pubblicazioni9) i luoghi non sono soltanto sfondo per i personaggi che popolano i testi: i luoghi, le strade, la città, «“entrano” nei personaggi e li “determinano”» (Asor Rosa, 2004). Una puntuale collocazione delle vicende (amorose, nel caso di Inventario privato) non funge solo da orpello, non ha funzione di pura connotazione (come ad esempio avviene in certa poesia della Linea Lombarda o in certi poeti dialettali romagnoli, entrambe esperienze letterarie avvicinabili a quella di Pagliarani10), «non pura cornice né semplice individuazione di circostanze, ma neanche proiezione verso l’esterno dei “sentimenti” dei personaggi, […] bensì dotazione oggettiva di realtà psichiche» (ivi). Si ha l’impressione «che “l’ambiente” pur determinandosi come ambiente, e cioè situazione storico–sociale e dimensione antropologica complessiva, sia l’equivalente al tempo stesso di un inconscio, o sottofondo, o terza dimensione, che nei personaggi in quanto tali mancano» (ivi).

L’ambientazione metropolitana si delinea in un modo mai vago, i luoghi vengono quasi sempre citati, descritti, fornendo al lettore, in una dinamica molto vicina alla cinematografia11, delle istantanee nelle quali collocare le scene – sempre del tutto incentrate sul chiodo fisso della storia d’amore. In particolare nel testo seguente (nel quale si noti, inoltre, la coazione del giornale come rifugio alla timidezza del poeta, e dei mezzi pubblici come fondale costante della scena):

Sarà ora di chiudere, amore,

che smetta di fare la guardia al cemento

tra piazza Tricolore e via Bellini,

di coprirmi la faccia col giornale

quando ferma la E, di attraversare

obliquo la tua strada, di patire

anche a passarci in treno

in fondo a viale Argonne

vicino alla tua casa. (Pagliarani, 1959)

Le movenze del poeta e della «milanese signorina» vengono modellate e collocate, «sembrano distendersi nella toponomastica» (Cepollaro, 2015). Ciò che ottiene Pagliarani è la creazione di due personaggi immessi in una coralità, il fatto d’amore esonda dalla questione privata, «si fa destino comune, collettivo, teatro metropolitano di infinite vicende. È la città che guarda il ridicolo di una speranza che dispera.» (ivi). Sin da Inventario privato «Pagliarani ha colto come pochi altri il rapporto che passa fra una quantità di esistenze individuali ingrigite nel quotidiano e la natura riassuntiva e sintetica, superumana, della grande città12» (Asor Rosa, 2004).

Il tema amoroso che appare in Inventario privato può sembrare una ripresa delle idee crepuscolari, arricchita di sottile ironia. Questo collegamento con la poesia crepuscolare contribuisce a uno scarto notevole con l’ermetismo, scarto evidentissimo in questa raccolta anche dal punto di vista tematico: si recupera un biografismo dal gusto crepuscolare e si propone una poesia d’amore sobria e viva, senza il timore di “cadere” in quel sentimentalismo che si addensava nella letteratura neorealista degli anni precedenti. Quello che, in riferimento a Inventario privato, può essere definito un “realismo sperimentale” prende forma anche e soprattutto dal modo in cui il tema amoroso viene sviscerato: si profila come una vera e propria “strategia”, simile a quelle utilizzate, negli stessi anni, con l’ausilio di tematiche diverse, da poeti come Luigi Di Ruscio e Giancarlo Majorino13.

Pagliarani, in questa raccolta, ingaggia un dialogo tra luoghi e sentimenti, mantenendo un sentimento amaro e dolente come sostrato a partire dal quale verificare tutto il processo poetico. È un’amarezza nel ricordo di qualcosa (qualcuno) di perduto, divenuto “spettro”. Come suggerisce Cepollaro, può ritrovarsi qui qualche segno della «strategia benjamiana dell’allegoria»: per Walter Benjamin, infatti, «gli spettri sono le allegorie più profonde: recisi i legami con il mondo tornano in esso carichi di significati possibili» (Pedretti, 2007).

La vicenda d’amore in Inventario privato si carica, nel susseguirsi dei testi, di questo senso ossessivo di recupero e accumulo di memorie, inventariando dati, luoghi, elencando ricordi14. La donna e tutto ciò che le concerne si agitano nei ricordi e nei versi come degli spettri che vengono riproposti in un processo allegorico. E ancora il sentore di Benjamin è presente nel meccanismo di recupero memoriale che applica Pagliarani sembra rispondere a una soluzione: «Il ricordo può fare dell’incompiuto (la felicità) un compiuto e del compiuto (il dolore) un incompiuto» (Benjamin, 2000).15

Il poeta protagonista di Inventario privato vive un amore inetto e malinconico16 («[…] non so / vivere. Amore, e tu non vieni / ad insegnarmelo»), ma che nella sua stessa narrazione trova in qualche modo una redenzione («E sono vivo, senza rimedio / sono ancora vivo») – «trapassa repentinamente in resurrezione» (Benjamin, 1999).

Note

1 Per Montale cfr. Poesia inclusiva, in Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, 1996, Mondadori, Milano. Per Pasolini cfr. Dove va la poesia?, in Saggi sulla letteratura e sull’arte, 1999, Mondadori, Milano.

2 Cfr. Testa, 1999, in cui, a proposito de Gli Strumenti umani di Vittorio Sereni, si parla di «un momento importante nella storia secondo–novecentesca della deflazione del soggetto e del suo rapporto con personaggi e figure diverse».

3 Questo è un tema presente nell’opera di Pagliarani. Cfr. Pagliarani, 2006: nella raccolta del 1968 Lezione di fisica e Fecaloro è incluso un componimento dal titolo Conferenza dibattito sulla questione meridionale, dedicato al deputato socialista Guido Mazzali.

4 Anche questo tema ha coinvolto Pagliarani in prima persona. La casa editrice Cooperativa Scrittori, da lui fondata nel 1972, «iniziò le sue pubblicazioni dando alle stampe in forma integrale (circa 3000 pagine), il rapporto della Commissione parlamentare Antimafia» (Cortellessa, 2014).

5 Cfr. Mengaldo, 2003, dove si parla addirittura di «corrente “milanese”, quella che va grosso modo da Pagliarani a Loi», corrente nutrita da una «autentica passione rivoluzionaria».

6 Si noti come, nella raccolta, Pagliarani arrivi ad assumere un linguaggio non solo vicino alla lingua comune e parlata, ma anche scientifico. Questa tendenza proseguirà nel corso della sua carriera, e su tutte è da sottolineare la raccolta Lezioni di fisica, che sin dal titolo si presenta «traumatizzante – per le abitudini dei lettori di poesia degli anni Sessanta, ma tuttora in grado di spiazzare» (Cortellessa, in Pagliarani, 2006). Su questa strofa di Inventario privato si sofferma anche Andrea Cortellessa, perché utile a considerare il «linguaggio scientifico […] vero marchio di fabbrica di Pagliarani: se è vero che già in Inventario privato veniva applicato a un repertorio per eccellenza “lirico” come quello della schermaglia amorosa» (ivi).

7 Cfr. Alighieri D., 1991, La Commedia. Vol. 1: Inferno, Canto V, 130-131, Mondadori, Milano.

8 Cfr. Pagliarani, 2006. In un testo datato 1952, escluso da Cronache e altre poesie: «abbiamo il monumento a Garibaldi / il ferro lavorato dei cancelli patrizi / e questo muro che imprigiona il sole. // Non c’è tramonto se dopo / andiamo al cinematografo».

9 Cfr. Ivi. L’incipit del poemetto La ballata di Rudi (1995): «Rudi e Aldo l’estate del ’49 fecero lo stesso mestiere l’animatore / di balli sull’Adriatico, Aldo in un Grand Hotel rifatto a mezzo e già sull’orlo / del fallimento, che fallì in agosto sul più bello, lui forse non sa nemmeno ballare / aveva successo il locale di fronte al suo, Miramare».

10 Cfr. Mengaldo, 2003. A proposito del realismo del poeta dialettale di Sant’Arcangelo di Romagna Tonino Guerra: «un realismo fra crepuscolare e populista, tipicamente romagnolo, lo stesso da cui ha preso le mosse un Pagliarani».

11 Scelta stilistica che sarà sempre più forte e caratterizzante in Pagliarani, specialmente a partire da La ragazza Carla, testo in principio teorizzato per il cinema e che, una volta divenuto poesia «assume […] anche il carattere di un copione cinematografico ispirato ai modi del melodramma popolare di stampo neorealista, completo di didascalie, monologhi, dialoghi, cambiamenti di scena, flash back» (Briganti, in Pagliarani, 1985).

12 Sebbene l’intervento di Asor Rosa fin qui citato si riferisca unicamente a La Ragazza Carla: ulteriore dimostrazione della vicinanza strettissima tra le due opere e di cui si dirà più diffusamente nei paragrafi successivi.

13 Dall’intervista che Biagio Cepollaro ha concesso per la tesi di laurea da cui è tratto questo articolo: «Negli stessi anni poeti così diversi uscivano con strategie anche distanti tra loro, dalla retorica e dagli equivoci neorealisti provocando piccoli e grandi terremoti linguistici al fine di scongiurare il mimetismo e il sentimentalismo. Nel caso specifico di Inventario si saltavano di colpo tutte le pastoie dell’ermetismo e dei suoi epigoni in modo molto radicale attraverso la scarnificazione e il biografismo non crepuscolare».

14 Cfr. Testa E., 2011. È possibile cogliere un punto di incontro con quanto Testa scrive a proposito di Stracciafoglio 39 di Edoardo Sanguineti: «Si profila, nei confronti del mondo […], una relazione dai tratti quasi arcaici in cui il soggetto cerca faticosamente di metter ordine allestendo inventari, radunando dati, compilando elenchi (e l’elenco è – al di sotto di ogni sua complessa e raffinata versione stilistica – la forma primaria, come insegna Lévi-Strauss in Tristi tropici, dell’esperienza)».

15 Interessante anche il legame tra questa funzione dell’allegoria proposta da Benjamin e quella proposta da Michel Foucault, che può essere allacciata alle scelte di Pagliarani: «Il poeta […] assolve alla funzione allegorica; sotto il linguaggio dei segni e il gioco delle loro distinzioni ben ritagliate, si pone all’ascolto dell’‘altro linguaggio’, quello, senza parole né discorso, della somiglianza» (Foucault M., 1994). In Inventario privato è infatti molto presente questo richiamo verso una «somiglianza», seppur gettata in uno spazio vivido e colloquiale, fatto quindi di parole e discorsi («anche a te piace / camminare?»); un aprirsi comunque a un altro linguaggio, fatto di contatto e adiacenza con ciò che è fuori di sé e che scaturisce dalla funzione allegorica («lo spirito umano ha più bisogno / di piombo, che di ali»).

16 Anche questa volta da intendersi in un’accezione benjamiana: «Il malinconico è di casa tra le allegorie; passeggia fra di esse come, più tardi, il flaneur andrà a zonzo tra le rovine dei passages» (Pedretti, 2007). «La melanconia rende l’anima da un lato inerte e ottusa, e dall’altro le conferisce il vigore dell’intelligenza e della contemplazione» (Benjamin, 1999).

Bibliografia

Alighieri D., 1991, La Commedia. Vol. 1: Inferno, Mondadori, Milano;

Asor Rosa A., 2004, Novecento primo, secondo e terzo, Sansoni, Milano;

Benjamin W., 1999, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino;

Id., 2000, Opere complete, vol. IX. I “passages” di Parigi, Einaudi, Torino;

Cortellessa A., 2014, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 81, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma;

Crocco C., 2015, La poesia italiana del Novecento. Il canone e le interpretazioni, Carocci, Roma;

Ferroni G., 1991, Storia della letteratura italiana, IV, Il Novecento, Einaudi, Torino;

Foucault M., 1994, Le parole e le cose, BUR, Milano;

Frasca D., 2014, Posture dell’io. Luzi, Sereni, Giudici, Caproni, Rosselli, Felici, Pisa;

Giuliani A. (a cura di), 2003, I Novissimi. Poesie per gli anni ’60, Einaudi, Torino;

Mazzoni G., 2005, Sulla poesia moderna, Il Mulino, Bologna;

Mengaldo V., 2003, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano;

Montale E., 1996, Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, Mondadori, Milano;

Pagliarani E., 1959, Inventario privato, Veronelli, Milano;

Id., 1962, La ragazza Carla e altre poesie, Mondadori, Milano;

Id., 1985, Poesie da recita, Bulzoni, Roma;

Id., 2006, Tutte le poesie (1946 – 2005), Garzanti, Milano;

Pasolini P. P., 1999, Saggi sulla letteratura e sull’arte, Mondadori, Milano;

Pedullà W., 2007, L’Illuminista – La poesia di Elio Pagliarani: numero monografico, n.20–21, Ponte Sisto, Roma;

Raboni G., 2005, La poesia che si fa. Critica e storia del Novecento poetico italiano, Garzanti, Milano;

Remotti F., 2013, Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi, Laterza, Roma–Bari;

Segre C., 1998, La letteratura italiana del Novecento, Laterza, Bari;

Siti W., 1980, Il Neorealismo nella poesia italiana, Einaudi, Torino;

Testa E. (a cura di), 2005, Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Einaudi, Torino;

Testa E., 1999, Per interposta persona. Lingua e poesia nel secondo Novecento, Bulzoni, Roma;

Id., 2011, Una costanza sfigurata. Lo statuto del soggetto nella poesia di Sanguineti, Interlinea, Novara.

Sitografia

Cepollaro B., 2015:

Pedretti L., 2007:

http://www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/pedrettil_ursprung.pdf

18.

18. 23.

23.

90.

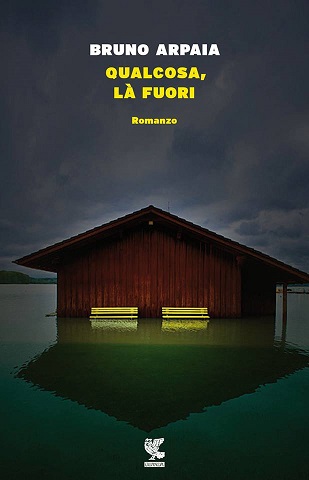

90. di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo

L’uomo aveva pianificato quella gita fuori porta già da parecchie settimane: gli piaceva di tanto in tanto prendere un treno e passare il tempo in un’altra città, meglio se di provincia, lontana dal caos. Quella volta a Mantova però qualcosa andò storto. Appena varcate le mura della cittadina un gruppetto di giovani gli si parò d’innanzi con aria entusiasticamente minacciosa: sarà che la sua calvizie da chierico gli dava un aspetto saggio, o che per quell’occasione aveva scelto una giacca di lino al contempo elegante e stropicciata da intellettuale, o che per caso o per sbaglio teneva sotto braccio un paio di supplementi culturali di quelli che in genere compulsano ossessivamente gli scrittori per sapere: chi-ha-scritto-stavolta-al-posto-mio?

L’uomo aveva pianificato quella gita fuori porta già da parecchie settimane: gli piaceva di tanto in tanto prendere un treno e passare il tempo in un’altra città, meglio se di provincia, lontana dal caos. Quella volta a Mantova però qualcosa andò storto. Appena varcate le mura della cittadina un gruppetto di giovani gli si parò d’innanzi con aria entusiasticamente minacciosa: sarà che la sua calvizie da chierico gli dava un aspetto saggio, o che per quell’occasione aveva scelto una giacca di lino al contempo elegante e stropicciata da intellettuale, o che per caso o per sbaglio teneva sotto braccio un paio di supplementi culturali di quelli che in genere compulsano ossessivamente gli scrittori per sapere: chi-ha-scritto-stavolta-al-posto-mio? Loops and Clouds

Loops and Clouds

di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo