il dibattito no, no, il dibattito no

Per una tomba senza nome

[pubblichiamo la prefazione di Antonio Pascale a Per una tomba senza nome, romanzo di Juan Carlos Onetti, edito da SUR nel 2016, e apparsa sul quotidiano l’Unità il 27 febbraio 2016.]

di Antonio Pascale

Alcuni motivi per leggere questo libro

Supponiamo che amate le saghe e tuttavia, proprio perché le conoscete a menadito, riuscite a indovinare dopo pochi capitoli come va a finire l’intera stagione e insomma desiderate qualcosa di più complesso (anche perché qualcosa vi dice che la complessità a volte è affascinante).

Supponiamo ancora che vi piace tanto leggere – e non necessariamente le saghe – ma provate una certa stanchezza per le tradizionali, abusate strutture narrative che da millenni regolano l’andamento di una storia.

La prima tenebra – un dialogo notturno

di Orazio Labbate e Mariasole Ariot

La notte della pianura – di Orazio Labbate

La notte della pianura – di Orazio Labbate

Vedo i cani accogliere in gola le stelle, mentre quegli animali mantengono le fauci aperte verso l’alto, come se fossero porte trascinate dal vento che però mai si richiuderanno. La notte, infatti, non cessa di sprigionare i suoi membri.

Qui ci sono bestie, ombre ingobbite di fantasmi morti di freddo, macchine assai spedite che accelerano tra le strade per svuotarsi dei passeggeri. Talvolta qualcheduno si scatena fuori dall’abitacolo ed è come se cercasse ossesso Dio. Ma Dio non è nella luce artificiale. I lampioni però riescono a infiammare il sangue del cristiano, ora morto. Chi è? Un Crocifisso in terra, il fantoccio delle strade siciliane? Pasto delle bisce e dell’ombra delle nuvole?

Chi sono?

Quale cane cammina con me e ancora incendia, con la sua mancanza, le mie ossa fino a farle scattare?

Trattengo la forza dei muscoli, e costringo le mani dentro le tasche come se da lì il gesto delle dita contrite ammansisse il corpo.

Da lì, sarò il mago della metafisica, Dio obbedirà, e da lì, da Dio, otterrò la chiave sigillata nel mio spirito in grado, ora ricevuta, di far procedere tutte le notti fino a farmi morire con l’esplosione di me contro esse.

Le luci delle case, nella pianura gelese, singhiozzano come candele spente dal respiro spaventoso di un bambino. Mi fermo davanti all’ingresso delle abitazioni e prego affinché queste si spossessino dei demoni dentro gli armadi, delle persone sotto le lenzuola impaurite dal buio conchiuso anticamente sul soffitto. Stringono la croce, le persone. E la croce fa uscire il sangue dalle loro dita indifese.

Che un tornado sollevi il dolore di quelli che dormono e persino i sogni di questi. Che l’Aldilà precipiti sul sonno.

Intanto, didentro i campi deserti qualcosa scricchiola sottoposta al passo delle volpi che incedono, O potere della notte, come maiali sconosciuti.

Chi sono io per vegliare sugli addormentati della pianura?

La luna pare collassare lungo i tetti delle case: un po’ di non-luce dona loro Diavolo e trasformala in illuminazione. Strappa gli occhi dei campagnoli per incassare nella loro faccia le pietre della verità. Mi muovo simile a una serpe parlante qualche lingua, per sussurrare in direzione delle finestre, a quella gente, quale terribile notte arriverà.

Fiuto le braci ancora una volta accese dal buio. Esso mi perseguita.

Vedo Gela in fiamme. La città scavalca l’orizzonte e il mio cuore non può rispondere allo scirocco. E il mio petto vocìa e dalla tasca raccolgo le spine scippate alla mattina dall’albero carbonizzato. Prendo le spine e le ficco nella mia fronte. Il sangue cola e il petrolchimico di Gela mi appare insaguinato.

Sarò, dunque, solo? Sono un corpo accudito dal sangue e dalle fiaccole che discendono dal buio sopra di me?

Sì, avrò tutte le notti la faccia di un demone siciliano.

Nella città, la notte – di Mariasole Ariot

Nella città, la notte – di Mariasole Ariot

Poi accade il gelo delle cose. Nella calca dorata della notte m’innesto sulla piazza spoglia, i sensi si mescolano alle cose, diventano oggetti carichi di significato : una morte inattesa, una luce di un faro, un dardo scagliato nella fretta. Eppure ogni fretta è incastonata nel suo contenuto nero, nel rimando delle piccole stelle in forma di pietra : la strada ha l’odore arancione della misericordia, il tempo fermato dei controllori della sera si addormenta nel pulviscolo della nostra macchia – e svoltando l’angolo si avvertono brusii di gente mista a frattaglie : sono gli oscuri, i passeggeri notturni di questa città vuota, di questo mordere e spremere gli ultimi rimasugli di cielo : una cupola che cade sulla terra per darci l’addio prima del risorgere, prima che sia troppo tardi per essere presto, un ingranaggio ceduto per inganno all’ultimo interlocutore.

A volte, nelle strade grigie si accumulano ricordi, cadono come nei giorni d’agosto, quando stiamo distesi sull’erba ad aspettare l’arrivo che non arriva, quando ci confondiamo nel paesaggio e ci penetriamo a vicenda a bocche spalancate per gli inizi.

Dove sono le maniglie delle porte, dove si aprono, dove mordono, dove non è possibile sapere se non questo niente in forma di vuoto?

Le particelle si fanno chiare, scompongono il vissuto in milioni di sottoparticelle, una sostanza lattiginosa che ci fa da via lattea e non ci cura, e non ci nutre, e non ci strema. Il dubbio è nascere o morire, rincorrere a perdifiato un’altura per farne un corpo, costruire dall’assenza un pieno magmatico e fermarsi a intervalli regolari.

Lo vedi questo riflettersi di ombre negli scuri? Nel lento dipanarsi delle circostanze?

Ho un tempo incastrato nell’occhio, dove non compare se non un senso, una dimenticanza addormentata appena prima di risvegliarsi.

No : non ci sono animali, non ci sono corpi, non ci sono parole di senso compiuto : tutto è ombra e silenzio, un turbinio di tetti e sottotetti, le sfere del presente che si cibano di passati. Il passare è una memoria, un rifugio per i diseredati, per i senza-testa, per le calure dei notturni.

Passeggio con il mio animale morto nelle vie della città chiusa, arrivo al limite prima delle mura e la distesa è chiara : un albume d’uovo che non si schiude, una cornice per delimitare questo nostro scomporci che non fa’ corpo con il mondo. E’ un terrore ingiallito dalle luci artificiali, chiamato per restituire il suo sì al mutismo delle bocche.

Mentre mi avvinghio all’oscurità, il soffitto sprofonda, fonda un unico terreno con l’asfalto, si prende quello che non è possibile prendere : un gatto dalla testa affilata, un bicchiere di latta, la caduta della pioggia.

Lo vedi questo mio restare immobile in attesa? Questa testa cava, questa latitudine perpendicolare agli occhi?

Il tuo viso è diviso in piccole macchie, il tuo corpo è un nodo da snodare, un mediocre gesto dell’umanità che ci versifica.

Poi accadono gli immobili, i piccoli esseri notturni che per pietà annegano sulle mie mani d’acqua. Li raccolgo come a berli, ingurgito il suono che emettono poco prima di separarsi dalla trachea per spingersi nella zona nera dell’esofago, li accolgo con le loro diramazioni ventricolari : sono già morti e non smettono di morire.

E’ questa la mia notte, quando il cielo si stacca dalla corolla e accumula rugiada sulle foglie, quando non ho foglie, quando la specie umana è un miraggio e tutto è cieco : mutano le membra, mutano le persone, mutano i figli, muta il fogliame in forma di siepe. Tutto è cieco e tutto vede : il piccolo delirio si stacca dalle aperture create nella cupola sovrastante, i neri aprono le pareti per far emergere pianeti e luci ottagonali. Li studio con passione, la mia, coricata sul ventre, rannicchiata fino al punto indecente della sfera. Se il Dio di cui scrivi è una menzogna, noi siamo le sue richieste, le sue parole sfiancate, le sue diramazioni. Mente come mentono le bestie prima di attaccare, abbassate sul ciglio della strada per scomparire.

Fa’ che sia una piega, fa’ che sia una sfortuna, fa’ che sia un mostrarsi per difetto, fa’ che sia un difetto, fa’ che sia il nostro accumularci sui marciapiedi, fa’ che non sia dolore, fa’ che il dolore sia una parola, un cane senza denti che liquida presto, fa’ che sia inverno.

Le notti di giugno mi sfregano gli occhi, li rendono pasto per pochi. Noi siamo i pochi, questo andare in perdita senza tremare.

Nicola Vacca, «Vite colme di versi»

di Giacomo Verri

Nicola Vacca, raffinato amante della poesia, e poeta lui stesso, racconta, in un volume uscito per i tipi di Galaad edizioni, il proprio viaggio ideale attraverso ventidue poeti del Novecento; non solo maestri italiani, ma anche stranieri, non solo i nomi dei grandi ma anche quelli dei ‘sommersi’ nel mare sempre più vasto e inquinato di chi si autoelegge poeta: accanto ai ritratti di Caproni, di Ungaretti, di Campana, di Celan o di Prévert, abbiamo così anche quelli di Beppe Salvia, di Lorenzo Calogero o di Nika Turbina, “la poetessa bambina”, morta a Mosca a soli ventisette anni nel 2002, e il cui nome, in Italia, è pressoché sconosciuto ai più.

A ognuno di questi poeti, Nicola Vacca regala un ritratto stringato ma sempre teso a cogliere l’essenziale delle loro formule, delle loro parole, delle loro esistenze. Se vogliamo indicare un filo rosso che lega i ventidue medaglioni, diremmo che la voce dei poeti prediletti dall’autore è quella che pone il verbo in “disarmonia con l’epoca” (per forzare una formula di Caproni il cui ritratto, forse non a caso, sta in apertura di volume).

A ognuno di questi poeti, Nicola Vacca regala un ritratto stringato ma sempre teso a cogliere l’essenziale delle loro formule, delle loro parole, delle loro esistenze. Se vogliamo indicare un filo rosso che lega i ventidue medaglioni, diremmo che la voce dei poeti prediletti dall’autore è quella che pone il verbo in “disarmonia con l’epoca” (per forzare una formula di Caproni il cui ritratto, forse non a caso, sta in apertura di volume).

Così di Dario Bellezza scrive che “con la docile rabbia del diverso ha pronunciato la deriva e la forza dei sentimenti, con la pietra del peccato ha scolpito nel nulla il colore eterno della poesia”, oppure dell’appartato Beppe Salvia si dice che attraverso le parole quotidiane, quelle che tanti di noi utilizzano per essere orrendi e banali, egli ha invece affidato al cuore “le beffe più dolci e più misere del dolore e della memoria”.

Mentre indugia e pennella intorno alle figure dei poeti amati, in specie quelli che stanno bocconi sull’orlo dell’oblio, Nicola Vacca tira le orecchie al nostro triste Paese quando non rende omaggio ai suoi padri, quando lascia “che si spengano nell’indifferenza assoluta” e nell’effimero abbaglio dell’apparenza. E al contempo indica anche, indirettamente, il compito della poesia: “definire l’indefinibile” come ha insegnato Giuseppe Ungaretti, laddove l’indefinibile è quel bilico precario che simboleggia la grazia e la condanna dell’esistere, a un tempo; ma anche “mantenersi integri nel mare magnum della nuova schiavitù globale”, come da decenni fa un artista poliedrico qual è Leonard Cohen, o come ha fatto, orgogliosamente, il folle genio di Marradi.

La poesia, dunque, va oltre e custodisce le solitudini, spiega Nicola Vacca, anche e soprattutto quando le parole si consumano “in prossimità della morte” o sull’orlo dell’orrore.

Nicola Vacca, Vite colme di versi, Galaad edizioni, euro 11

La forma fragile del silenzio

di Nicoletta Prestifilippo

Esiste un modo incantevole di fare le parole. Proprio farle: giostrarle, accarezzarle, impastarle con le mani, sporcarsi con quelle fin sulla punta del naso per un gesto distratto; e odorarle così, come fossero un pasto allettante preparato con cura e poi offerto agli affetti più cari. Sono il prodotto di lettere ammonticchiate e vivaci che si incuneano tra i ricordi e l’esperienza, disegnando un luogo comune che funga da ritrovo per molti: sono una piccola cosa che per avere un senso vero e forte, deve conoscere la stretta buona dell’alleanza.

Esiste un modo incantevole di fare le parole. Proprio farle: giostrarle, accarezzarle, impastarle con le mani, sporcarsi con quelle fin sulla punta del naso per un gesto distratto; e odorarle così, come fossero un pasto allettante preparato con cura e poi offerto agli affetti più cari. Sono il prodotto di lettere ammonticchiate e vivaci che si incuneano tra i ricordi e l’esperienza, disegnando un luogo comune che funga da ritrovo per molti: sono una piccola cosa che per avere un senso vero e forte, deve conoscere la stretta buona dell’alleanza.

Ci si serve di quelle con l’umiltà di chi impara, e non ha pretese di insegnamenti da lasciare arrampicare sopra un pulpito: vi è uno spirito di condivisione molto forte, alla base, che si apprende per istinto e nel tempo accresce; vi si attinge sempre per esigenza, pur di dirsi e dire ciò che conta.

L’espressione è l’accento che si posa sulla libertà, il racconto che lascia in caldo i pensieri buoni uniti alle affinità più inaspettate, e li ritrova con semplicità per mezzo di un’alchimia che non si ostenta. Si resta al fianco di chi si vuole per davvero, con la vivacità di un’intenzione che non conosce geografia; e a prescindere dal tempo che si impiegherà, per tornarsi incontro a più riprese: l’affinità è una distanza davvero piccola, che si accorcia presto col sorriso tipico dell’impazienza.

Si hanno sensazioni simili: lievi ed energiche, addolcite, morbide d’intesa, ammirate, leggendo La forma fragile del silenzio: scritto da Fabio Ivan Pigola con l’impeto delle cose lasciate scorrere d’un fiato e così dense, fitte, affatto macchinose: si legge di un solo evento che si allunga senza risultare mai gravoso. Quel che ha da dire è di ampia importanza, eppure accade senza fretta. Consente al lettore di appoggiarsi a ogni stato d’animo, e lo accompagna nei pressi dell’irrimediabile: un significato ultimo, stretto, che non lascia speranze, eppure ne trova mille acquattate dietro gesti piccoli. Si può trovare un senso nuovo anche in ciò che non si può prevedere, nelle difficoltà. Ma serve un’armonia che in pochi sanno apprendere, tutta interiore, fievole e testarda. Indispensabile.

Il soggetto del racconto ha un’età piccola e un’umanità grande, e vi fa ritorno ogni volta che cambiano le prospettive e accresce il timore di non sapersi dare un verso, una ragione. È un hombre di nome ma non di fatto: ed è un’identità giocosa, la sua, che si appella al vizio buono della confidenza. Si muove in una storia che ha per ambientazione le strade, le voci, i dolci pendii, la spuma di un mare che bagna terre liguri generose e accucciate in una posa che garantisce a chi la vive, una libertà felice e necessaria: culla di un’infanzia vissuta al riparo dal frastuono delle grandi città, e di una crescita lenta, languida, che si fa spazio in un tempo robusto che solletica, sospinge, pungola gli attimi belli e poi volta pagina, con esuberanza, sforzo, crudeltà di distacco. Poiché la vita chiede sempre qualcosa in cambio, elargendo grosse fette di bellezza a chi la vive; ed è strettamente legata a un destino che non sa far altro che scompigliare ogni previsione, per puro capriccio: così il protagonista del racconto si trova a dover fronteggiare un male più grande della sua stessa età, che spegne con lentezza inesorabile ogni suono, ogni stridio, qualsiasi nota reperibile in natura, o pizzicata sulle corde della sua chitarra: le mani sono solo un passaggio. L’emozione conduce al sentimento che se mette a tacere le parole, trova piena espressione in una sintonia differente, in frequenze osate e accompagnate ad altri accordi. Si imparerà a conoscere quell’hombre che ha per sé un’ingenuità, un candore, un’innocenza che nemmeno sospetta. E ha «una faccia ebete, il sorriso tonto di chi non chiede altro che esistere, esistere per l’istante e per tutti quelli che non si ripeteranno».

Si finisce per volere un po’ di bene a delle frasi così, alla fatica, alla spontaneità, al candore che portano impresso. Si familiarizza come per contatto con la propria volontà di esserci, senza farsi alcuno sconto: credo non vi sia territorio più ostile dell’indifferenza, quando la si infligge per prima a sé stessi. Ma vi sono libri come questo che insegnano a indugiare, a sfogliare spogliandosi un po’, deponendo armi e difese: un passo dopo l’altro in profondità, col coraggio che serve per ascoltarsi senza doversi subito rinnegare; libri in grado di condurre con agilità al sorriso, alla partecipazione, al gravitare di immagini nella mente, che hanno il profilo esatto degli affetti di sempre: Jesus, Sua Perversione il Conte di Pietralata, Barbie, il Calamaro, Minestrina, e forse su tutti Sugar; una donna in piccolo, lei, carica di tutta la forza che serve, e generosa negli sguardi offerti a chi sa calamitare il bene e le attenzioni, pronta a una fiducia che in lei pare coriacea, e rivela una maniera di intendere il mondo che non è poi così in disfacimento: c’è del buono e sa vederlo tutto.

È questa la risorsa prima e forse unica, di chiunque sappia ancora dichiararsi innamorato di ogni cosa fin dal primo respiro: invecchia con lentezza e non invecchia mai davvero; avrà piccoli segni sul volto, negli anni, che sono come i segni di chi passa e resta, trascorre il tempo e non lo scansa, ama e soffre, raccoglie le illusioni e ne fa un vanto.

Un passo dopo l’altro si arriverà a una conclusione senza punto: l’inchiostro è ancora tutto da versare, così come le incognite e lo stupore di una vita mai approcciata per difetto.

Fabio Ivan Pigola ha il dono della delicatezza, lo si capisce fin da subito: nonostante i picchi di introspezione, i tocchi divertiti e divertenti che sono come pennellate di colore a ravvivare una tela anonima. Ciascuna parola gocciola sulle pagine, lascia una traccia di sé offerta con garbo e raccolta con uguali intenzioni. Lascia dei residui appiccicati all’animo del lettore, e sono di una dolcezza che non conosce eccessi; hanno l’alone opaco del sogno deposto accanto al risveglio, che coglie di sorpresa e si nutre della stessa: unisce coloro i quali non sono mai sazi di sospirare tutta la bellezza che si può, con tanto di occhi aperti. E non temono che la notte arrivi ancora a scoperchiare i desideri più grandi, in una sorta di rincorsa, di circolo vizioso: che siano adulti o bambini, poco importa. Ciò che conta è restare pronti alla sana follia che allarga quei sorrisi ebeti e dà senso a tutto quanto, a dispetto di ogni contrarietà.

“Dispatrio” e altre rubriche. Uno scorcio sulla traduzione di poesia in rete

(Questo intervento doveva far parte di un dossier sulla traduzione di poesia, curato dalla rivista “Tradurre”. Per disaccordi intervenuti con la redazione, lo pubblico qui come pezzo autonomo. Mi sono basato soprattutto sul lavoro realizzato su Nazione Indiana, perché offre un materiale ricco e pertinente, ma anche perché è un materiale che “avevo sotto mano” e che mi è stato quindi facile raccogliere e organizzare. Mi pare evidente, però, che il tema della traduzione di poesia in rete sia, per la vastità e per la dispersione inerente ai materiali della blogsfera, in gran parte ancora inesplorato.)

di Andrea Inglese

Per parlare a ragion veduta della traduzione di poesia in rete, bisognerebbe fare un censimento accurato di tutti i blog letterari, di gruppo e individuali, verificare che spazio dedicano alla traduzione di poesia, e naturalmente alla traduzione “inedita” di poesia, ossia non già uscita su carta, in qualche rivista o collana di poesia.

Overbooking: Zena Roncada

Qui come altrove, c’è la donna che ruba il tempo e se lo mette via.

Le piace rubare quello del mattino, quando nel letto c’è la quiete delle cose e la giornata è lenta ad avviarsi. Allora può stirarsi e sentire il corpo che si sveglia: sono i momenti dell’esserci in pigrizia, coi pensieri in attesa di un approdo.

Le piace anche guardare l’acqua che si scalda: nel giro della pentola, aspettare che le bolle scoppino in sommosse, per acquietarsi con la pasta a pioggia, rovesciata. Altro non c’è da fare che dare tempo al tempo.

La sera si trova a ripassare quei momenti vuoti di ogni cosa, da riempire con quello che potrebbe. Con il soffio di fughe e scorribande, con lana di un altrove ancora da scoprire, dentro la mappa del guanciale.

Nota

di

Effeffe

Ci sono autori, autrici, il più delle volte però accade alle donne, che sebbene abbiano vissuto di lettura, accompagnato creazioni artistiche, esercitato un ruolo importante per ostinate e coraggiose comunità letterarie, delle grandi città o delle province, il più delle volte però nelle periferie del regno, restano di poche parole. Poche parole e giuste. Poche parole sufficienti a tessere racconti pieni di grazia; si tratta di voci allo stesso tempo energiche e discrete, per lo più discrete, poco esibite, appartate. Qui come altrove pubblicato da Effigie, si compone di cinquantasei voci, storie, dotate di quel raro dono per certe narrazioni, di essere universali e straordinariamente locali, territorialmente definite e concrete. Anni fa mi è capitato di compiere un viaggio insieme all’autrice e ad alcuni altri giovani autori proprio partendo da casa sua a Sèrmad. Ricordo la particolarità della luce del mantovano, l’aria rarefatta, e lo strano modo in cui il cielo avvolge figure e cose. Andammo a vedere una mise en scène dei dialoghi con Leucò di Cesare Pavese in una fabbrica dismessa. Quando ho letto le cinquantasei storie e pagine di questo nuovo lavoro, il gioco di sguardi tra il qui ed altrove, tra i mestieri di uomini e donne per lo più attraverso il fiume che attraversa le loro vite e quello ancora più intenso e sofferto che si svolge negli interni delle case, dove i mestieri si fanno, ho sentito quella stessa forza insieme mitica e dimessa di quello che considero il più bello tra i libri di Cesare Pavese. E più particolarmente alla battuta che chiude il dialogo tra Ulisse e Calipso.

CALIPSO Lo sarai, se mi ascolti. Che cos’è vita eterna se non questo accettare l’istante che viene e l’istante che va? L’ebbrezza, il piacere, la morte non hanno altro scopo. Cos’è stato finora il tuo errare inquieto?

ODISSEO Se lo sapessi avrei già smesso. Ma tu dimentichi qualcosa.

CALIPSO Dimmi

ODISSEO Quello che cerco l’ho nel cuore, come te

Qui come altrove, c’è l’uomo della barca, che è lunga e scura come l’anima di Po, quella segreta. Dell’uomo e della barca si sono persi i nomi: per chiamare il primo basta un verso, un richiamo d’anatra di passo, l’altra è di tutti e di nessuno.

Selvatici, possono sparire e riapparire senza scandali d’assenza: al modo delle canne che bucano il terreno o della zucca ricciuta che sale lungo il tronco del salice impiccato, ma poi ricade senza più un sostegno.

L’uomo della barca ama l’estate, perché cuoce l’umido del legno e secca il remo, fino a renderlo affilato. Ama le notti, perché accendono le rive di grilli acidi e rane ubriache in sottofondo. Allora prende la barca e va verso l’isola, dove le cappe camminano al mattino in spirali di sabbia sotto traccia.

Nel tratto senza ombre la luna è grande e gialla, dentro l’acqua: tremula in righe orizzontali. L’uomo la rincorre e la rompe con il remo, per far tacere la malinconia della bellezza.

Il realismo segreto nelle forme di Alberto Colognato

di Giovanni Palmieri

Alberto Colognato, Senza titolo (monotipo), cm. 34 x 48, 1988,

collezione privata.

Il singolare destino di Alberto Colognato, pittore ma soprattutto scultore tra i più significativi della scena novecentesca italiana, ricorda per molti versi quello del dottor Pasavento, lo scrittore inventato da Vila-Matas nell’omonimo romanzo che ha cercato tutti i modi per scomparire pur continuando a scrivere.

Nato a Verona nel 1912 e morto a Milano nel 1996, Colognato, detto il Biondo, dopo gli studi accademici ha cominciato negli anni Trenta ad esporre i suoi quadri in alcune mostre del veronese. Richiamato alle armi nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana, nel 1943, è stato tra i promotori e gli attivisti più accesi dei G.A.P. di Verona.

Dopo la guerra e la cruciante esperienza resistenziale, si stabilì a Milano dove ebbe modo di ritrovare Renato Birolli e altri amici pittori del gruppo di “Corrente” come Treccani, De Micheli e il critico Raffaele De Grada. Ma fu conosciuto e stimato anche da Morlotti e Cassinari.

Sposatosi con la pittrice Luigia Zanfretta, insegnante all’Accademia di Brera e al Liceo artistico Hajech di Milano, il Biondo sin dal 1942 aveva abbandonato la pittura per dedicarsi alla scultura e alla grafica.

Legato alle ultime propaggini del modernismo cubista e delle avanguardie storiche, Colognato sviluppò un’arte personalissima che partiva da una rilettura e da una contaminazione originale delle esperienze di Braque, Léger, Harp, Ernst, Giacometti, Moore e Laurens.

Due le direttrici fondamentali del suo lavoro: lo sfruttamento idiomatico dei materiali particolarmente amati (la terracotta, il marmo, il cemento ma anche il legno, il caolino e il gesso) e un’adesione quasi religiosa a quello che chiamerei il realismo segreto delle forme. I suoi Arlecchini, i Tori, le figure femminili, i Torsi accovacciati ecc. non cercano, infatti, l’arte nell’incanto di una realtà metafisicamente intesa ma, al contrario, esaltano e ricreano la realtà più concreta, ma anche più sconosciuta e segreta, per il tramite dell’architettura artistica. Da qui il suo potente costruttivismo (Léger era uno dei suoi numi) e le sue sintesi volumetriche che riuscivano ad imporre la visione aurorale di quelle forme dinamiche che l’occhio, distratto dalla ricostruzione dell’insieme olistico, normalmente non coglie. Ciò che l’occhio normale vedeva, non lo interessava… “Troppo visto”, diceva spesso criticando un dipinto eccessivamente mimetico.

Insomma la sua era una scultura in potenziale ma perenne movimento. Non il pieno del gesto, non l’allusione concettuale, non il simbolo analogico, non l’astrazione dello spazio e meno che mai il proclama ideologico, ma solo (si fa per dire) la sintesi delle forme viventi colte nei loro molteplici punti di vista, e la grazia diretta dell’intaglio e della scheggiatura infinitesima della realtà. Ciò che inseguiva Colognato era infatti il microcosmo del vivente, la sua eloquenza segreta. Pertanto la sua fu una scultura di piccole dimensioni proiettata e concepita non per le grandi sale o per i musei ma solo per gli spazi domestici e privati.

La grafica, a cui il Biondo si dedicò per tutta la vita, era la faccia bidimensionale e inscindibile della sua scultura. Dominata dalla figura femminile in tutta la sua forza dinamica, la sua opera grafica rifuggiva dalla serialità commerciale ed era infatti composta quasi esclusivamente da monotipi colorati dopo l’impressione calcografica e da rari linoleum tirati in pochissime copie non numerate.

Solo agli inizi della sua carriera, Alberto Colognato espose le sue opere in mostre appartate e collettive presso la Società Belle arti di Verona o presso la Bevilacqua. Accettava di comparire solamente in esposizioni organizzate da enti quali la Croce Viola o sedi di sindacato. In seguito più nulla. La sua concezione puritana e anticommerciale dell’arte, non meno di un carattere particolarmente schivo e riservato, gli impedirono sempre di esporre il suo lavoro e dunque di farsi conoscere. Ogni tanto vendeva o più spesso regalava le sue opere ad amici e a privati, che oggi sono di fatto gli unici a conoscerlo. Critiche, accuse e obiezioni non valsero. Riteneva immorale sborsare anche poche lire per esporre in gallerie private.

Così le sue due case milanesi (quella di via San Paolo e quella, ultima, di via Nullo) divennero i musei privati dove Colognato nascondeva le sue statue, i suoi quadri e i suoi disegni. In esse vi erano opere dappertutto: pareti, corridoi, ante di armadi, pavimenti, soffitti, cantine e persino i soffitti erano tappezzati e ingombri di opere. L’amico Flavio Simonetti ricorda che un giorno accompagnò a casa del Biondo “uno dei maggiori critici d’arte dell’epoca, Marco Valsecchi, che apprezzò i lavori dello scultore veronese e gli garantì una mostra gratuita, in una galleria del centro, la quale si sarebbe sobbarcata anche le spese di un catalogo” (in Alberto Colognato detto il Biondo, a cura di Luigi Meneghelli, Galleria dello Scudo, Verona 2001, p. 25). Colognato non disse no ma non consegnò mai i lavori da esporre e alla fine rinunciò anche in questa fortunata occasione.

Non credo che il Biondo ignorasse che nel mondo dell’arte non esiste valutazione critica che prescinda dall’esposizione e dalla vendita delle opere. In altri termini l’accettazione di una pur minima notorietà e delle regole del mercato (anche quello pre-capitalistico) sono condizioni imprescindibili del lavoro di un artista. Forse non ritenne che la sua arte (o l’arte in generale) dovesse sottomettersi alla turpitudine dello scambio commerciale pur dovendo sapere, però, che è quest’ultimo la base di ogni possibile comunicazione artistica.

Forse, semplicemente, volle scomparire dagli occhi del mondo e non essere riconosciuto.

Alberto Colognato, Senza titolo (china su cartoncino), cm.

22, 5 x 16, 5, s. d. ma anni Sessanta. Collezione privata.

Ho conosciuto il Biondo da bambino perché era amico dei miei genitori e frequentava spesso casa mia. Mio padre, musicista, negli anni Sessanta era uno degli esecutori specializzati nella musica postweberniana e Colognato era particolarmente interessato alla musica espressionista e atonale che lo ispirava nel corso del suo lavoro. Da adulto, l’ho reincontrato nelle sue due case-laboratorio ma non ha mai voluto vendermi alcuna sua opera. L’ho, però, ascoltato e visto al lavoro. Aveva la grazia e la pulizia di un artigiano azteco che serve appassionatamente una divinità nascosta. Conosceva tutto e tutte le tecniche. Tutto sapeva e tutto sapeva dimenticare come solo i sapienti sanno fare.

Alla fine degli anni Novanta, lui e la Luigia sono morti senza figli né eredi, quasi poveri e del tutto soli, come spesso ti lascia la vita che ti lascia.

La loro casa era in affitto e io non so che fine abbiano fatto le opere che ancora vi erano contenute.

Nel novembre del 2000, a Milano, nello Spazio Laboratorio Hajech del Liceo artistico I° è stata organizzata una mostra intiolata Due artisti, due cittadini. Opere di Luigia Zanfretta ed Alberto Colognato. In quell’occasione sono stati presentati due volumi: il catalogo della mostra, curato da Vittoria Gosen per Guerrini e Associati e la monografia di Manuela Sabia, Luigia Zanfretta – opere, documenti, scritti, Ed. Raccolto (Cascina del Guado, 2000).

Nell’ottobre del 2001, a Verona, la Galleria dello Scudo ha organizzato una bella mostra di sculture di Alberto Colognato. Il catalogo, uscito per le edizioni della galleria veronese (Verona 2001) s’intitola Alberto Colognato detto il Biondo ed è stato curato da Luigi Meneghelli con contributi di Giorgio Trevisan, Luigi Meneghelli e Flavio Simonetti. Poi più nulla.

A me sembra poco, anzi pochissimo. Perciò questo mio scritto fa appello a quanti ancora sanno di Alberto Colognato e vogliono o possono evitare che la forbice del tempo recida non solo i volti ma anche, e assai più gravemente, le opere.

Quel silenzio assordante che copre tutti i naufragi

Giovanni Accardo intervista ALESSANDRO LEOGRANDE

Alessandro Leogrande, giornalista e reporter, da alcuni anni racconta le tragedie dell’immigrazione, lo ha fatto con “Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud” (Mondadori 2008) e con “Il naufragio. Morte nel Mediterraneo” (Feltrinelli 2011), lo fa col nuovo libro, “La frontiera” (Feltrinelli 2016), un’inchiesta che si può leggere come un romanzo e che in parte si svolge anche a Bolzano. Un libro fondamentale per capire chi sono i numerosi profughi che sbarcano a Lampedusa o muoiono nel Mediterraneo, da cosa scappano e quali terribili violenze devono affrontare nei loro viaggi verso l’Europa.

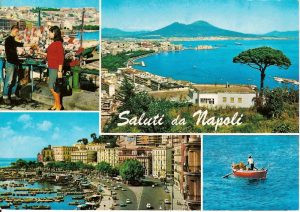

Non si dà vita vera se non nella falsa. Sulla tetralogia di Elena Ferrante.

di Sara Farris*

“Non si dà vita vera, se non nella falsa”1. Con queste parole Franco Fortini capovolse una delle frasi più celebri di Theodor W. Adorno: non si dà vita vera nella falsa (Es gibt kein richtiges Leben im Falschen). Nei Minima Moralia Adorno sembra infatti suggerire che è impossibile, in un mondo socialmente ingiusto, vivere una vita vera, da un punto di vista etico e morale. Una sincera aspirazione alla verità e alla giustizia, così come la possibilità di godere pienamente dell’esistenza, non è pensabile senza una rivoluzione sociale. Fortini critica quest’idea, ma la sua posizione non è meno radicale. Capovolgendo la sentenza di Adorno, insiste sul fatto che ciò che chiamiamo giustizia e verità o vita etica deve poter emergere anche nel mezzo dell’inautenticità e della violenza della società capitalistica. Perché la vita vera, pensata come un qualcosa di puro e di inossidabile, in realtà non esiste; e forse non esisterà mai. La vita, così come il lavoro politico, è sempre un impasto di vero e di falso, di autentico e di inautentico, di razionale e di irrazionale, di rivoluzioni e di riforme. La nostra esistenza, sotto il dominio stregato del capitale, è imbrigliata in mille contraddizioni. Se vogliamo provare a costruire un ordine sociale migliore dobbiamo conoscerle e attraversarle. Per Fortini il comunismo non si realizza nella costruzione di una sorta di felice e utopica isola protetta, ma nel concreto dispiegarsi della nostra capacità di lottare in favore della giustizia comune; combattendo anche contro noi stessi. Questa frase sembra dunque suggerire che c’è un problema nel modo in cui Adorno pensa la vita vera: e il problema è che quest’idea non lascia spazio alla realtà instabile, torbida e perturbante della nostra esistenza in questo mondo, realtà che non sarà cancellata nemmeno da una società più giusta.

Quando ho letto i romanzi di Elena Ferrante non ho potuto fare a meno di pensare a queste parole di Fortini. Non serve che mi dilunghi sul caso Ferrante e sul successo internazionale della tetralogia intitolata L’amica geniale. Ricordo solo che negli Stati Uniti l’uscita in traduzione dell’ultimo volume è stata festeggiata organizzando veri e propri parties; mentre è notizia recente della prossima realizzazione di una serie televisiva basata sulla tetralogia. Se si leggono la maggior parte delle recensioni, apparse su giornali e riviste, troviamo lodi entusiastiche di questi quattro romanzi, soprattutto per la chiarezza dello stile di scrittura e per la precisione con cui vengono descritte emozioni complesse. Nonostante infatti i molti punti di vista teorici con cui la tetralogia è stata analizzata, la maggior parte dei critici insiste soprattutto sulla rilevanza dei motivi psicologici a cui la Ferrante è riuscita a dare voce; e c’è chi l’ha addirittura definita come “maestra dell’indicibile”2.

Per chiunque abbia letto questi romanzi è difficile non riconoscere che gran parte del loro fascino deriva dalla franchezza con cui Elena Greco – voce narrante e co-protagonista di questa narrazione – costringe il lettore a confrontarsi con paure e desideri profondi che difficilmente si ha il coraggio di discutere con altri e con se stessi; e di descriverne la logica in una prosa così accurata. E tuttavia sarebbe riduttivo sostenere che il mondo della Ferrante è solo un mondo psicologico. Come tutti i grandi romanzi, la tetralogia non è solo un esteso affresco di passioni umane, ma è soprattutto una finestra spalancata sulla storia grande, è una condensazione di mondi personali e sociali. Gli eventi storici non sono infatti trattati dalla Ferrante come semplice materiale inerte ma sono inseriti nella narrazione come parte espressiva della biografia dei personaggi. Le loro vite lievitano nel suo dispiegarsi; sia quando provano a intervenire attivamente, sia quando soccombono di fronte ad un destino apparentemente assegnato.

In questo articolo cercherò di restituire una parte della complessità dei romanzi di Elena Ferrante pensandoli come viaggi appassionati alla scoperta di molti archivi nascosti della storia d’Italia e del Sé. Per fare questo mi concentrerò soprattutto su un tema centrale della sua scrittura: il tema della “smarginatura”. È questo tema, e i modi molteplici con cui la Ferrante ci si confronta, a rendere la tetralogia una testimonianza della nostra ambivalente esperienza del vero e del falso tanto come esperienza della vita psichica, quanto come categoria dell’agire politico.

Una narrazione su due donne

La tetralogia che inizia con il volume intitolato L’amica geniale – ed è il titolo anche dell’intera serie di romanzi – è il racconto di un’amicizia fra due donne, Lila e Lena. Entrambe sono cresciute in un povero rione di Napoli nel secondo dopoguerra. Lila è un personaggio apparentemente senza paura, una bambina eccentrica che incute timore, con il suo temperamento e la sua determinazione, perfino nei bambini maschi più grandi. Lena è invece una ragazza più docile e probabilmente per questa ragione, è nello stesso tempo sedotta e turbata dai modi spavaldi di Lila. La loro amicizia inizia il giorno in cui Lena lancia la bambola di Lila in uno scantinato buio esattamente come Lila aveva fatto con la sua bambola. Ma quando le due bambine scendono a cercarle, non le trovano più. Le bambole sono scomparse. Per Lina le ha rubate Don Achille, l’uomo nero del rione:

La volta che Lila e io decidemmo di salire per le scale buie che portavano, gradino dietro gradino, rampa dietro rampa, fino alla porta di don Achille, cominciò la nostra amicizia (…). Don Achille era l’orco delle favole, avevo il divieto assoluto di avvicinarlo, parlargli, guardarlo, spiarlo, bisognava fare come se non esistessero né lui né la sua famiglia (Vol. 1, p. 24)

In questo episodio apparentemente banale sta in realtà la chiave per capire il significato dell’amicizia che lega Lena e Lila da questo primo incontro iniziale fino alle ultime righe dell’ultimo volume. A partire dalla perdita delle bambole e dalla visita a Don Achille, si formerà infatti, fra le due ragazze, un forte legame fatto di odio e di amore, di dipendenza e di bisogno di autonomia, di fiducia e di diffidenza. L’attaccamento di Lena a Lila si intensifica una volta che Lena scopre qualcosa che la turba e al contempo la eccita. Lila non è solo la figlia indisciplinata e imprevedibilmente coraggiosa di un calzolaio; è anche una bambina geniale.. Lila impara a leggere prima di ogni altro bambino e bambina del rione; è incredibilmente precoce e riesce senza alcuno sforzo ad insegnare a se stessa ogni cosa la interessi. Lila è acuta e perspicace; sa giudicare il carattere delle altre persone in modod tagliente e per questo spesso sembra isolarsi dai suoi coetanei. Lena si sente sedotta e nello stesso tempo sfidata dall’eccezionale intelligenza di Lila. Passerà tutta la vita cercando di emulare la superiorità intellettuale dell’amica; e di scoprirne il segreto. Ma la competizione accademica fra le due ragazze si interrompe presto a causa di un costume comune nell’Italia meridionale dei primi anni cinquanta. Entrambe sono infatti figlie di lavoratori poveri e nessuna delle due è destinata a continuare gli studi dopo i primi cinque anni obbligatori delle scuole elementari. Le loro famiglie non hanno né le risorse economiche per farle studiare in scuole prestigiose, né tantomeno vogliono perdere la possibilità che il loro lavoro sia d’aiuto al sostentamento famigliare. E ciononostante, mentre la famiglia di Lila conferma questo costume, nonostante la rabbia e la disperazione della ragazza visto che l’unica cosa che desidera è continuare a studiare, la famiglia di Lena alla fine decide, grazie all’insistenza della sua insegnante, di permetterle di iscriversi alla scuola media. Questo evento è l’inizio di una serie di movimenti di separazione e di incomunicabilità, così come di riavvicinamento, fra le due amiche. Entrambe capiscono subito che esistono due modi per conquistare l’ascesa sociale che desiderano: o attraverso l’educazione, o attraverso un matrimonio con un uomo più ricco. A Lena è permesso di seguire la prima strada: frequenta il Liceo Classico e poi vince una borsa di studio alla Normale di Pisa per studiare lettere classiche. Lila invece seguirà la seconda strada, sposando un commerciante benestante del rione. Lena lentamente riuscirà a staccarsi dalla mentalità chiusa, povera e violenta del rione, mentre Lila non lo potrà fare e molto raramente lascerà quelle quattro strade dove è cresciuta. Eppure, nonostante Lena sia riuscita ad avere una vita di successo – negli anni diventerà una scrittrice e sposerà un suo collega della Normale, destinato a diventare un noto docente universitario appartenente ad una famiglia importante della sinistra italiana – si sentirà sempre inferiore alla sua amica d’infanzia Lila, che invece non ha potuto studiare e dopo aver lasciato il marito, lavorerà per un periodo come operaia in un’industria di salumi per poi diventare proprietaria di una piccola impresa di computing.

Lena è la voce narrante di questa storia. Il racconto dell’amicizia con Lila si espande su sei decenni ed è la storia del suo scendere a patti con i debiti emotivi ed intellettuali – reali ed immaginari – che sente nei confronti dell’eccentrica e brillante Lila. Ma il racconto autobiografico di Lena è anche una testimonianza sull’Italia del secondo dopoguerra, una vera e propria full immersion nella sua storia, nei suoi conflitti politici, nelle sue metamorfosi fino al suo recente degrado. Mostrandoci il mondo ambivalente dei sentimenti e dei ricordi che ha costruito su Lila, e che ha condiviso con lei, Lena ci guida attraverso gli anni della ricostruzione dalle rovine della guerra, gli anni d’oro del boom economico e dei cambiamenti sociali, gli anni dei movimenti studenteschi, della rivoluzione sessuale, del femminismo, dell’ascesa del Partito Comunista fino agli anni del terrorismo rosso e del lento declino degli anni 80 e 90, con i più ambiziosi fra gli ex studenti di sinistra trasformatisi in funzionari corrotti dell’amministrazione pubblica e le famiglie camorriste al comando dei corpi pubblici e privati dello Stato.

«Smarginatura». Sulla mutazione antropologica in Italia.

Uno dei concetti più ricorrenti, intriganti, e tuttavia oscuri, che si possono trovare nel ciclo Napoletano è il concetto di “smarginatura”. Questo è il concetto attraverso cui Lila descrive l’esperienza dell’espansione del proprio corpo – così come degli oggetti e delle persone che la circondano – fino al punto di rottura dei margini e alla conseguente frantumazione violenta in mille pezzi. La prima volta che incontriamo questo tipo di esperienza è nel primo volume quando Lila è ancora una giovane adolescente in procinto di sposare un noto commerciante del rione. È il 31 dicembre e tutti si stanno preparando a festeggiare l’Ultimo dell’anno. Il fratello di Lila, Rino, Stefano (il suo futuro marito) e gli altri ragazzi che gravitano intorno alle due amiche sono tutti particolarmente eccitati perché stanno per fare una gara con la famiglia camorrista nemica del rione, la famiglia Solara. La gara consiste nel riuscire a sparare il petardo più grosso. Lila guarda lo spettacolo quasi disgustata e in silenzio:

Le stava accadendo la cosa a cui ho già fatto cenno e che lei in seguito chiamò smarginatura. Fu – mi disse – come se in una notte di luna piena sul mare, una massa nerissima di temporale avanzasse per il cielo, ingoiasse ogni chiarore, logorasse la circonferenza del cerchio lunare e sformasse il disco lucente riducendolo alla sua vera natura di grezza materia insensata. Lila immaginò, vide, sentì – come se fosse vero – suo fratello che si rompeva. Rino, davanti ai suoi occhi, perse la fisionomia del ragazzo generoso, onesto, i lineamenti gradevoli della persona affidabile, il profilo amato di chi da sempre, da quando lei aveva memoria, l’aveva divertita, aiutata, protetta (Vol. 1, p. 172).

Il primo incontro di Lila con l’esperienza della smarginatura in altre parole si verifica quando crede che suo fratello Rino inizi a comportarsi come i ragazzi ricchi e arroganti appartenenti alle famiglie camorriste del rione. E questo accade quando Rino, grazie alla creatività della sorella e alla promessa di investimento economico di Stefano, riesce finalmente a vedere la possibilità di arricchirsi come proprietario di un’industria di scarpe. Negli occhi di Lila, invece, la brama di far soldi ha trasformato il fratello in una persona irragionevole, che ha ormai un’unica ossessione: diventare ricco. Essendo di estrazione popolare, sia Lena che Lila hanno sempre desiderato di diventare benestanti, ma ora Lila inizia a considerare i soldi in modo diverso:

Ora pareva che i soldi, nella sua testa, fossero diventati un cemento: consolidavano, rinforzavano, aggiustavano questo e quello. (…) Parlava di soldi senza più niente di luminoso, erano solo un rimedio per evitare che suo fratello combinasse guai. (Vol. 1, p. 175).

Lila userà in altre occasione l’immagine della smarginatura. Ma questa esperienza diventa devastante quando, con l’andare degli anni, dopo la separazione da suo marito Stefano e dopo la rottura con il suo amante Nino, finirà per lavorare in una fabbrica di mortadelle per sostenere se stessa e suo figlio piccolo. Nel lavoro di fabbrica Lila prova su di sé l’esperienza dello sfruttamento, delle molestie sessuali, dell’umiliazione, della fatica, e soprattutto della mancanza di tempo da dedicare all’educazione del figlio. Ma molto più che la stanchezza per i turni di lavoro e l’impossibilità di combinare cura del figlio e impiego, sarà l’incontro con la politicizzazione del movimento studentesco e operaio del ‘68/69’ a causarle un esaurimento nervoso. Una mattina, appena arrivata al lavoro, scopre che la sua testimonianza, data durante una riunione politica, sui molti casi di violenza di cui è stata testimone in fabbrica, è stata trasformata, senza il suo consenso, in un volantino politico scritto da studenti di estrema sinistra. L’obiettivo è quello di trasformare la fabbrica dove lei lavora in un luogo di rivolta operaria. Tutte le persone che lavorano con lei capiscono che c’è Lila dietro le accuse riportate sul volantino; il suo capo la minaccia di licenziarla e i suoi colleghi la disprezzano per aver reso il clima in fabbrica ancora più insopportabile. E quella notte lei è così furiosa con gli studenti per non averla avvertita di quanto stavano per fare e per averla, in questo modo, messa nei guai che inizia a sentire il suo corpo come se fosse sul punto di esplodere.

Si stava coricando di nuovo quando all’improvviso, senza una ragione evidente, il cuore le finì in gola e cominciò a battere così forte che sembrava il cuore di un altro. Conosceva già quei sintomi, si accompagnavano alla cosa che in seguito – undici anni dopo, nel 1980 – battezzò “smarginatura”. Ma non era mai accaduto che si manifestassero in modo così violento, e soprattutto era la prima volta che succedeva quando era sola, senza gente intorno che per un motivo o per un altro avviasse quell’effetto (Vol. 3, p. 112).

La smarginatura è l’esperienza della trasformazione di ciò che è conosciuto in qualcosa di misterioso, della metamorfosi di ciò che è vero in qualcosa di falso, di ciò che è piacevole in una cosa disturbante, è l’inversione del senso di familiarità in una condizione di estraneità e pericolo. È la paura del mondo che prima distrugge i confini del corpo e poi si trasforma in qualcosa di mostruoso. Credo che un modo possibile di leggere il concetto di smarginatura sia quello di riferirlo alla resistenza e alla paura di Lila di fronte ad un mondo che sta cambiando davanti ai suoi occhi; potremmo leggerla come il suo rifiuto di accettare e di adeguarsi alla nuova Italia industrializzata e alla sua falsa modernità. In un certo modo, l’orrore che lei prova per la smarginatura potrebbe essere letto come lo spavento di fronte a quanto Pier Paolo Pasolini ha definito come mutazione antropologica. Una sorta di omogeneizzazione violenta della società, dove idee, usi, costumi, gusti, desideri e apparenze sono ormai prodotti progettati in serie dal consumo di massa. Lila riconosce l’universo orrendo della mutazione antropologica la prima volta in suo fratello quando osserva come l’avidità lo stia trasformando in una persona accecata dalla cupidigia. Ma soprattutto, Lila fa esperienza della mutazione antropologica e in parallelo della possibilità che il suo corpo vada in mille pezzi quando capisce che i disordini politici sul suo posto di lavoro non sono il risultato dell’organizzazione politica dei suoi colleghi, ma l’effetto dell’ingenuità e della stupidità degli studenti della classe media che vogliono un “soccorso” operaio alle loro lotte:

Gli studenti fecero discorsi che le sembrarono ipocriti, avevano un piglio dimesso che strideva con le loro frasi sapute. Il ritornello, inoltre, era sempre lo stesso: siamo qui per imparare da voi, intendendo dagli operai; ma in realtà sfoggiavano idee fin troppo chiare sul capitale, sullo sfruttamento, sul tradimento delle socialdemocrazie, sulle modalità della lotta di classe (Vol. 3., p. 104-5).

E qui ci troviamo di fronte ad un altro motivo classico di Pasolini: l’artificialità e la debolezza della coalizione fra studenti e operai. Basti solo pensare alla sua famosissima difesa, negli scontri di Valle Giulia, dei poliziotti, figli di immigrati poveri, contro gli studenti ribelli e borghesi. In un certo modo Lila guarda gli studenti con lo stesso sguardo di classe pasoliniano, eppure si schiera con loro. Nonostante la sua rabbia per la loro immaturità, Lila sente che hanno ragione. È d’accordo con la loro denuncia del capitalismo come fonte di ingiustizia, anche se pensa che la loro denuncia sia troppo astratta, priva di un’esperienza diretta di cosa sia la vera ingiustizia. Lila diventa così un’attivista sindacale e, grazie alla penna di Lena, riesce a denunciare pubblicamente le brutali condizioni di lavoro in fabbrica sulle pagine del più importante quotidiano di sinistra del Paese.

Quando ogni cosa sembra andare in mille pezzi dentro di lei e tutt’intorno, quando il silenzio e l’assenso sarebbero scelte molto più facili, Lila invece continua a lottare, prendendo sempre le difese dei più deboli. Nonostante la sua mancanza di confini, la sua persona trasmette solidità e dignità: Lila è una donna integra. Nel rapporto conflittuale con questi tratti specifici della sua personalità, come l’onestà e l’autenticità, perfino quando si manifestano in modo spiacevole, prenda forma la voce narrante di questa storia: il personaggio di Lena che, a differenza dell’amica, vede se stessa come una donna falsa, inautentica e “opaca”.

Fine prima parte.

* Traduzione di Daniele Balicco.

Desidero ringraziare Antonio Montefusco per avermi fatto conoscere Elena Ferrante e per i suoi commenti preziosi ad una versione precedente di questa recensione. Grazie mille a Daniele Balicco per l’ottima traduzione dall’inglese.

1. Il testo di Fortini è disponibile sul sito di Lavoro Culturale: http://www.lavoroculturale.org/non-si-vita-vera-se-non-falsa/. Per un’introduzione alla vita e all’itinerario politico e intellettuale di Franco Fortini si veda il libro di Daniele Balicco, Non parlo a tutti. Franco Fortini intellettuale politico, Roma, Manifestolibri, 2006. Sul pensiero di Fortini si veda l’introduzione inglese di Alberto Toscano al volume intitolato I Cani del Sinai: F. Fortini, The Dogs of the Sinai, translated by A. Toscano, Seagull, 2014.

2. Vedi:http://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/jun/12/elena-ferrante-writer-italian-novelist.

Cronaca senza storia

[tre estratti da

[tre estratti da

Cronaca senza storia (poesie 1999-2015)

Elliot Edizioni, 2016]

di Matteo Marchesini

CRONACA SENZA STORIA

Mania

Sentire ogni tempesta, ogni dolore

come se fosse eterno:

non aver altro di cui fare altro governo.

Ma quando torna la festa non sentire

più niente:

l’orrore è divenuto incomprensibile

come a chi sogna.

Al risveglio rimane la vergogna.

L’autorialità ai tempi di internet

di Giuseppe Carrara

Nel 2005 Bret Easton Ellis diventa il protagonista di una delle sue storie: Lunar Park. Ad un certo punto del romanzo scrive: «l’autore del libro non è nel libro», frase che potrebbe adattarsi al panorama virtuale caratterizzato, secondo molti, dalla completa realizzazione della profezia di Roland Barthes: l’autore è morto. Ma se alla fine degli anni Sessanta il discorso del semiologo francese era più di metodologia critica e si guardava alla nascita del Lettore (con la L maiuscola), al tempo del web si delinea un terzo uomo. C’è chi, come Pierre Lèvy, ha parlato di intelligenza collettiva e di opera come attrattore culturale in cui la differenza fra ideatore e fruitore diventa sempre meno riconoscibile. Altri, come Benjamin Woolley, hanno parlato di wreader, crasi di writer e reader.

Senza dubbio il web ha favorito l’appropriazione delle storie da parte dei fruitori che hanno iniziato a dire la loro attraverso fan fiction e produzioni non autorizzate sugli universi finzionali a loro più cari. Contemporaneamente il cyberspazio ha permesso la creazione di universi immersivi e trans(cross)mediali.

Dall’uscita, nel 1977, del primo capitolo di Guerre Stellari abbiamo assistito a una cascata di derivati inimmaginabile: si è venuto così a configurare il prototipo di una narrazione profonda e multilivello. L’universo creato da George Lucas poteva essere esplorato in tutte le sue aree grigie lasciate in ombra dai film, sia in modi ufficiali (per esempio attraverso le due serie di fumetti lanciate rispettivamente dalla Marvel e dalla Dark Horse) che non ufficiali (attraverso le creazioni dei fan). Queste ultime ebbero anche una certa importanza: il Dvd di George Lucas in Love (1999) – potenzialmente la parodia più famosa di Star Wars – superò le vendite il Dvd di Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999), durante la prima settimana di uscita. Non minore fu il successo di Troops (1998) che, nella durata di dieci minuti (e dal costo di appena 1200 dollari), scimmiottava Stars Wars attraverso una sorta di parodia poliziesca. E le opere fan-made non si esauriscono qui: dal filmino amatoriale della quattordicenne Dana Smith Kid Wars (2000) al corto Les Pantless Menace realizzato con le action figures da Evan Mather, fino a Star Wars: Revelations (2005), prodotto da Shane Faleux in open source con l’apporto di centinaia di fan (per la durata di 40 minuti). E passando per le decine di migliaia di fan fiction presenti sul web (9351 sul solo sito fanfiction.net).

Alcuni di questi contributi sono entrati a far parte del “canone” e hanno contribuito in maniera significativa ad ampliare l’universo delle Guerre Stellari, altri creano discussioni e dibattitti (anche molto accesi) fra i fan – o tra i fan e la casa di produzione. Secondo Frank Rose, in questo panorama, è evidente che i media digitali abbiano creato «una crisi di autorialità. Quando il pubblico è libero di entrare in un mondo fittizio e influenzare il corso degli eventi, l’intera struttura dei mass media del ventesimo secolo comincia a sgretolarsi» (Immersi nelle storie, p. 68). Si passerebbe, in questo modo, da un modello command and control (comanda e controlla i gusti del consumatore) a uno sense e respond (dialogo, ascoltare e osservare per essere pronti a cambiare e ad adattarsi).

Ma la fan culture non è una conseguenza del web: come fa notare Henry Jenkins, pioniere della fanfiction theory, fanzine cartacee nascevano già nella fine degli anni settanta; il web ha contribuito solamente ad amplificare il fenomeno e garantire una maggiore visibilità. Nella cultura dei fan, i personaggi non sono più considerati proprietà dell’autore; per questo motivo, nell’agosto 2008, Helen Ross crea su Twitter un account a nome di Betty Draper (personaggio della serie TV americana Mad Men) e inizia a twittare in sua vece. Il fenomeno si moltiplica velocemente e iniziano a comparire su Twitter altri personaggi della serie che iniziano a interagire fra di loro e con il pubblico – e il tutto senza l’autorizzazione dell’AMC. Ross e gli altri twittatori sono diventati parte dello spettacolo.

I primi studi sulla fan culture lodavano questa presa di potere da parte del pubblico, non mancando di sottolineare (e lodare) l’indifferenza verso le leggi sul copyright (che hanno creato non pochi problemi ai fan: basti ricordare le Potter Wars), lo sprezzo verso i modelli capitalistici di lavoro artistico, l’insistenza sulla rappresentazione di aspetti oscurati dai media mainstream (soprattutto negli ambiti della cultura femminista e queer), il rifiuto della canonica distinzione fra autore e lettore. Sicuramente tutti aspetti lodevoli, ma che restano su un piano piuttosto sociologico e prendono poco in considerazione l’aspetto estetico. Geremiadi contro la sciatteria linguistica (o più in generale artistica) di questi prodotti si sono alzate da più fronti; gli entusiasti della rete hanno spesso risposto che il web fa sviluppare la capacità di problem solving collettivo, il dibattito pubblico e la creatività grassroots. Ma ancora sono due piani diversi di problemi e si schiaccia la questione estetica sotto i risvolti politici dell’operazione.

Forse sarebbe più giusto dire che si trovano tanto esempi virtuosi, quanto viziosi. The Sugar Quill è uno dei più importanti siti di fanfiction su Harry Potter, ogni storia pubblicata viene prima sottoposta a beta-lettori per un processo di revisione fra pari: i fan chiedono consigli sulle bozze dei loro lavori quasi completi in modo da migliorarne la stesura finale. Il sito nasce proprio con lo spirito di creare un posto dove gli autori di fan fiction possano confrontarsi e crescere assieme per migliorare il proprio modo di scrivere. Alcune piattaforme si danno anche regole contenutistiche: non contraddire il “canone”, limitarsi a espandere l’universo, trattare solo di aspetti poco approfondite dall’universo di partenza. Ma è difficile far rispettare queste regole ai fan più accaniti. Lesley Goodman nota come molte fan fiction nascano dalla volontà di “aggiustare” qualcosa che ai fan non è piaciuto: l’autore non sarebbe morto, ma fallisce, i fan allora si appropriano dell’universo da lui creato per aggiustarlo. È la così detta fix-it fic. Prendiamo, per esempio, Who killed Roger Ackroyd: The mystery behind the Agatha Christie Mystery di Pierre Bayard. Bayard riprende un romanzo di Agatha Christie The murder of Roger Ackroyd e decide che la soluzione data dalla sua autrice non lo soddisfa, per questo riscrive la storia e “aggiusta” quello che secondo lui c’era di sbagliato. La fix-it fic funziona esattamente così, ma possiamo dire che questo procedimento mina in qualche modo l’autorialità nei romanzi di Agatha Christie? Sarebbe come a dire che Guildenstern e Rosencratz are dead di Tom Stoppard in qualche modo sottrae l’Amleto al suo autore, oppure Wide Sargasso Sea di Jean Rhys, appropriandosi di Jane Eyre, impone di ripensare la categoria di autorialità. Ma tanto Tom Stoppard quanto Jean Rhys sono autori affermati e, a pieno titolo, nel canone letterario e storiografico del Novecento.

La saga Cinquanta sfumature nasce come fan fiction sul mondo di Twilight: visto il successo ottenuto online un editore piuttosto sveglio decide che forse vale la pena investirci su: vengono eliminati tutti i riferimenti al mondo di Bella e Edward e nasce così uno dei best seller più fortunati degli ultimi anni. Ma anche Cinquanta sfumature, come i testi di Stoppard e Rhys, è un’opera tutto sommato nuova in cui la funzione-autore (per usare una terminologia foucaultiana) funziona in modo del tutto indipendente dal mondo di Stephenie Meyer, la cui autorità autoriale non è, di fatto, sminuita in alcun modo dai romanzi di E. L. James.

Cosa c’è di diverso nelle fan-fiction?

Quando, nel dicembre 2008, la Del Rey ha pubblicato The Complete Star Wars Encyclopedia (tre volumi, più di 1200 pagine), Howard Roffman, executive producer di Guerre Stellari, ha consegnato l’opera a Luca e gli ha detto, scherzando, che probabilmente non conosceva il 60 percento di quello che c’era scritto lì dentro. E infatti, Wookieepedia, l’enciclopedia di Star Wars lanciata nel 2005 da Chad Barbry e compilata dai fan, era ben più approfondita di quella ufficiale, lo Star Wars Databank, disponibile sul sito web ufficiale della saga. «Lucas avrà anche creato Guerre Stellari – scrive Frank Rose – ma ha dovuto ammettere che ormai erano i fan i veri proprietari della saga». La domanda allora sorge spontanea: chi controlla una storia? Il suo autore o chi ne fruisce?

Se per uno strano gioco della sorte domani Conan Doyle dovesse trovarsi a camminare di nuovo su questa terra e si imbattesse in una tipica rappresentazione del suo Sherlock Holmes (oppure decidesse di guardare un episodio dell’omonima serie della BBC), avrebbe una reazione forse ancora più stupita di quella di Lucas; probabilmente faticherebbe non poco a riconoscere il detective londinese partorito dalla sua penna. In un’altra sede ho tentato di ripercorrere la creazione del mito-Sherlock: il famoso cappello stile deerstalker e il tipico cappotto sono entrati infatti nell’immaginario comune grazie alle illustrazioni di Sidney Paget sulla rivista The Strand a partire dal 1891. Riprendendo l’iconografia di Paget, Frederic Dorr Steel, illustrando le short stories apparse sul giornale americano Collier’s Magazine dal 1903, inserì un altro elemento destinato a far storia: la pipa calabash. Tutti questi elementi furono resi famosi ed entrarono ufficialmente nel mito-Holmes grazie agli spettacoli teatrali di William Gillette, che sdoganò un altro elemento che farà storia: la vestaglia da notte che il detective indossa abitualmente in casa. All’ultimo radiodramma di Gilette si deve anche la nascita della famosissima battuta «Elementare, Watson!», di cui non si trova traccia nei libri. La lente di ingrandimento entra nell’immaginario grazie all’interpretazione cinematografica e televisiva di Basil Rathbone. La storia potrebbe continuare a lungo, ma quello che interessa rilevare è che Sherlock Holmes come lo conosciamo e lo fruiamo noi oggi non è lo Sherlock Holmes di Conan Doyle. Dunque in questo caso l’autore è davvero morto? Sembrerebbe di sì, ma forse una correzione è necessaria. Tanto Sherlock Holmes quanto Star Wars hanno subito un destino simile: non si tratta più di una saga di libri o di un film, ma di un mito a tutti gli effetti e lo spiega bene Gianluca De Sanctis su doppiozero nel suo intervento Star Wars, mitologia Jedi e cultura convergente: «In questo senso potremmo dire che il Jedismo, con le sue infinite piccole comunità, più o meno serie, è un prodotto di quella che Henry Jenkins ha chiamato «cultura convergente», che nasce e prospera attraverso il web, dove i fan si uniscono, mettono insieme le loro passioni, discutono, insomma, “convergono” sull’oggetto del loro desiderio, esercitando su di esso il proprio potere creativo. Ogni anno la saga viene celebrata in tutto il mondo da migliaia di fan che organizzano convention, raduni, vere e proprie parate in costume (l’equivalente moderno di un rito antico?). Non si tratta di cerimonie religiose nel senso proprio del termine, ma il confine tra il fan e il devoto può essere molto labile. Le chiese jediste nascono dalla medesima istanza, tradurre il racconto in atto, ma perseguono il loro scopo a un livello molto più alto che interessa la stessa realtà sociale. I real Jedi non si limitano a commemorare il testo filmico, intendono realizzarlo concretamente nell’esperienza quotidiana, vogliono essere dei veri Jedi, o meglio, vivere da Jedi. Se la forza di una religione dipende dalla sua capacità di migliorare la vita delle persone, aiutandole a realizzare la propria identità individuale e sociale, poco importa quale sia l’origine o la natura del racconto sul quale essa pretende di fondarsi. L’importante è che il racconto circoli, diventi oggetto di comunicazione, in altre parole, che abbia un pubblico di cui riesca a catalizzare attese e speranze». E di mitologia in riferimento a Sherlock Holmes parla anche Alessandro Gazoia nel terzo capitolo di Come finisce un libro.

Ma il mito, nominalmente, non ha un autore. Posso leggere Il segno dei quattro nell’edizione dei Gialli Mondadori e riconoscere senza problemi che l’autore di quell’opera è Conan Doyle, così come posso guardare Il Ritorno del Jedi e riconoscerne la paternità a George Lucas senza troppi problemi. Ma quando queste creazioni trascendono il loro statuto per diventare miti e immaginari condivisi l’autore si fa sempre più trasparente fino a evaporare. Il web ha semplicemente facilitato questi processi di creazione di mitologie e immaginari condivisi, ma, mi sembra, non ha intaccato visibilmente la questione dell’autorialità nei testi letterari. Grazie al cyberspazio la circolazione delle storie ha raggiunto livelli, mai visti, per cui, come fa notare giustamente Gazoia: «il mito è oggi pronto alla vendita, mediato digitalmente, connesso in rete (socializzato) e genera storie, pure nella “vita reale”. Il mito è prezioso, va consumato in ogni forma e deve essere protetto in ogni modo: almeno questa è la posizione delle grandi industrie dell’intrattenimento». Oggi i fan socializzano i miti e se ne riappropriano.

È questa la vittoria della creatività e della partecipazione popolare? Gli elementi che salutavano entusiasticamente i primi studiosi di fan-fiction bastano a considerare questo fenomeno come qualcosa di unicamente positivo? Oppure siamo semplicemente di fronte a enormi quantità di lavoro gratuito a vantaggio dell’industria dell’intrattenimento che non fanno che confermare i rapporti di forza, nel materiale e nell’immaginario?

Se davvero essere apocalittici è solamente un altro modo di essere integrati, non vogliamo inciampare in questa impasse; e dovrebbero essere lontani i tempi in cui la cultura di massa veniva aprioristicamente bollata con un marchio rosso. Ma neppure possiamo farci troppo ingannare dagli splendori della creatività grassroots. L’inserimento di Boba Fett (cacciatore di taglie comparso in uno speciale tv) nei film di Star Wars non deve forse troppo al successo ottenuto come action figure tra i giovanissimi? Alcuni hanno parlato di fan come rulemakers. Altri, prendendo in prestito la terminologia dagli anime e i manga, chiamano questo fenomeno fan service: l’inserimento di elementi secondari nella trama per compiacere gruppi di fan (dopo un attento studio della comunità) e legarli sempre di più al brand. In questo modo la BBC, dopo il successo della serie TV Sherlock, può editare The Adventure of Sherlock Holmes in sola versione cartacea per lo scopo esclusivo di venire collezionati: «all’appassionato di Sherlock – scrive Gazoia – regalo quindi il libro, un oggetto sociale che può mostrare l’appartenenza a una comunità di fan. L’aura, il valore cultuale dell’esemplare unico per Walter Benjamin, riesce così a permanere nell’era della riproducibilità tecnica, che è anche riproducibilità tecnica, raffinatissima e commerciale, dell’immaginario».

Le comunità di fan, insomma, si appropriano sì delle storie, ci interagiscono in maniera molteplice, immersiva, attraverso vari media e su più livelli, ma tutto ciò ha risvolti solamente sulla questione della fruizione dell’opera (o dell’universo finzionale): il web non celebra il funerale dell’autore, semmai lo fanno quei pochi universi che arrivano a diventare delle mitologie. Basti pensare a quanto poco peso abbiano i fan nelle opere di moltissimi autori di successo e universalmente riconosciuti: se scorriamo il sito fanfiction.net non troveremo nessuna storia sulle opere di DeLillo, otto ispirate a Infinite Jest di David Foster Wallace, nessun riferimento a Thomas Pynchon. Anche Stephen King, che pure è un autore di fortunatissimi best seller, conta appena 341 fan-fiction, contro le decine di migliaia su Sherlock Holmes, Twilight, Harry Potter, Star Wars, Naruto e Inuyasha.

Da questo breve elenco possiamo desumere che le narrazioni serializzate hanno più successo nelle fandome; i generi più riconoscibili sono privilegiati sulle opere di più difficile classificazione; la transmedialità facilità la creazione di una fan-culture perché permette una maggiore immersività del fruitore e una più ampia esplorazione dell’universo finzionale. Che il grande nemico dell’autore, allora, non sia il web, ma il franchising?

Prendiamo Matrix delle sorelle Wachowski: dall’uscita del primo film nel 1999 il loro intento era quello di giocare con un nuovo tipo di narrazione sinergica che Herny Jenkins chiama “co-creazione”: «le aziende collaborano fin dall’inizio per generare un prodotto in cui siano coinvolti tutti i loro settori permettendo a ogni medium di generare nuove modalità di consumo e ampliare i punti di accesso al franchise» (Cultura Convergente). Così accanto alla trilogia di film troviamo una serie di corti animati, The Animatrix (2003), creati da famosi animatori giapponesi, sudcoreani e statunitensi (come Peter Chung, Yoshiaki Kawajiri, Koji Morimoto e Sinichiro Watanabe), ognuno dei quali porta il suo personale contributo nell’universo creato dalle Wachowski. Dave Gibbons, Peter Bagge, Neil Gaiman, David Lapham, Geof Darrow, Bill Sienkiewic e Paul Chadwick, tutti scrittori già affermati nel settore, hanno creato una serie a fumetti. Paul Chadwick è anche stato lo sceneggiatore del gioco massive multiplayer (che si è andato ad affiancare a Enter the Matrix). Ognuno di questi supporti esplora zone lasciate in ombra dai tre film, ricollegandovisi anche da molto vicino: l’antefatto dell’inseguimento su autostrada in Matrix II, per esempio, si trova nel videogame.

Nel caso di Matrix, però, non siamo di fronte a un semplice ampliamento dell’universo di partenza e quindi una costante riproduzione dell’identico volta solamente ad aumentare le vendite di prodotti derivati. Ognuno degli autori che hanno partecipato al progetto The Matrix vi ha contribuito con il proprio apporto originale – ed è questo il modo in cui il franchising riesce a funzionare anche in modo virtuoso per il fruitore e non solamente come una macchina per far soldi. Prendiamo Chadwick, già famoso per la sua serie a fumetti su Concrete (uno pseudo comic di supereroi che serve, in realtà, come veicolo per proporre al pubblico questioni attuali di natura sociale ed economica), porta nell’universo The Matrix il suo contributo di critica al paesaggio urbano e di denuncia per la devastazione ambientale che segue la guerra tra umani e macchine.

Possiamo, dunque, ancora dire che gli autori di Matrix sono le sorelle Wachowski? Forse no. E non si può nemmeno paragonare questo tipo di franchising al lavoro di squadra che sta dietro la creazione di un best seller: non siamo alla presenza di uno studio delle abitudini del lettore per creare qualcosa che sia il più possibile vendibile, ma alla creazione di un universo espanso in cui ogni collaboratore porta il suo contributo originale, riconoscibile e quindi legato a una propria autorialità. The Matrix, al di là dei risultati estetici, è un emblematico esempio di possibilità di lavoro collettivo che il web favorisce e aiuta.

Ancora una volta, quindi, possiamo sottolineare che non è il web a uccidere l’autore: e anche nel caso del franchising non c’è davvero una morte vera e propria: i vari contributi sono riconoscibili, legati a un’autorialità forte. È l’universo finzionale nel suo completo a nascere dal lavoro congiunto di più personalità e quindi solo in questo caso si può parlare di morte dell’autore.

Mitologia e franchising, non il web, sono i nemici dell’autore che, anzi, sembra stare piuttosto bene nel cyberspazio. Lo conferma anche lo stato della Net Literature: quel genere di letteratura nata sul web, che si serve del web e non può esistere senza. Altresì nota come Electronic Literature o Digital Literature, è quel genere che si nutre di forme e materiali del web, concepita per essere fruita esclusivamente su dispositivi elettronici che permettono l’interattività e l’uso di ipertesti. Gli esempi, come si può vedere sul sito della Electronic Literature Organization (ELO), sono davvero molteplici e vanno dai romanzi scritti in forma di SMS, progetti collaborativi in opensource, chatterboots, poesie create da algoritmi, testi in codework style, etc.

Come nota Florian Harling, questi prodotti sottintendono quasi sempre un’autorialità forte, come nel caso di The Bubble Bath di Susanne Berkenheger, opera digitale, creata sotto forma di sito web, sull’importanza politica dell’hacktivism. Anche i lavori collettivi sembrano essere esteticamente interessanti quando la libertà del lettore non è assoluta (e spesso dietro i lavori ci sono poche personalità autoriali forti, come nel caso di The famous sound of Absolute Wreaders). Ancora Harling nota come i collaborative works funzionino meglio in contesti informativi e non artistici: si pensi a Lostpedia, un’enciclopedia fan-made in cui gli spettatori di Lost cercavano di far chiarezza in una delle serie più intricate e ambigue della storia della televisione. Guardiamo anche a Wu Ming, il loro è sì un lavoro collettivo, ma se dietro ai loro romanzi vi si riconosce un’autorialità forte, ben definita e identificabile, su Giap, il loro blog, i confini tendono a sfumarsi: diventa uno spazio di discussione, tanto che il collettivo twitta anche i commenti degli utenti.

Insomma: l’autore, nel cyberspazio, tutto sommato sembra sopravvivere; il web, semmai, ha modificato le abitudini di fruizione, dando la possibilità, ad autori e lettori, di creare universi espansi, narrazioni transmediali, immersive, a volte interattive (non sempre riuscitissime, come nel caso del cinema interattivo di Bob Bejan…). Fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile interagire sui social con i personaggi dei romanzi. Oggi invece, su Facebook, possiamo chiedere a Chirù Casti (protagonista dell’ultimo romanzo di Michela Murgia) con quale penna preferisce scrivere. E se Michela Murgia con il suo Chirù non interagisce, il rapporto fra Tommaso Pincio e Ligeia Tissot ha un vago sentore d’incesto. Ligeia Tissot è la protagonista femminile di Panorama, l’ultimo romanzo di Pincio. E il profilo facebook di questa ragazza sembra quasi una protesi del libro: Ottavio Tondi e Ligeia hanno una virtuale storia d’amore per quattro anni, attraverso le onde invisibili di un social network, che dà il titolo al romanzo. Dal Panorama a Facebook, Ligeia continua a mettersi a nudo, racconta di sé, del suo ultimo tatuaggio, le sue riflessioni sulle relazioni di coppia. E con lei interagisce Pincio, i lettori, ma anche altri scrittori, fra i like di Giuseppe Genna e i commenti di Paolo Sortino.

E può bastare così poco per mettere in discussione la questione dell’autorialità? No di certo, possiamo stare tranquilli: internet e l’autore, per ora, non sono nemici giurati, con buona pace di Roland Barthes. Ma per quanto sarà ancora così? Cosa accadrà se un A. I. vincerà un premio letterario? Che risvolti avrà nel nostro concetto di autorialità? E che ruolo giocano gli algoritmi in questo campo? Alcuni (Frédéric Martel) auspicano una collaborazione tra uomini e algoritmi (e la chiamano Smart Curation, che però non convince del tutto), il problema è aperto. Ma, per ora, questa è un’altra storia.

[Ho chiesto a Giuseppe Carrara di approfondire per Nazione indiana un suo articolo uscito su Cultweek relativo alla relazione tra internet e lo statuto dell’autorialità. Sulla questione ma riferito alla poesia e ad un progetto editoriale intitolato significativamente Autoriale (una nuova collana della Dot.com Press e un blog), rimando ad un mio breve scritto La collana Autoriale e l’autorialità tra Barthes, Foucault e la Rete che si può leggere qui. B.C.]

La scelta

di Giovanni Dozzini

(Pubblichiamo un estratto dal nuovo romanzo di Giovanni Dozzini – La scelta, Nutrimenti – per gentile concessione dell’editore. Nel giugno del 1944 l’Italia è divisa in due. I tedeschi continuano a dettare la loro legge spietata di occupatori, ma gli alleati li costringono a ritirarsi progressivamente verso nord. Nel cuore del paese, poco sopra la linea del fronte, uno sparuto numero di ebrei scampati alla deportazione ha trovato rifugio su un’isola. Nel vicino villaggio gli abitanti sanno della loro presenza e hanno sempre fatto finta di niente. Ma quando incombe il pericolo imminente di una rappresaglia tedesca dovranno decidere cosa fare di sé e degli ebrei.)

Il giorno in cui la guerra dilaniò Isola cominciò con un sole tremolante e notizie di buona pesca che si spargevano velocemente lungo l’unica via del paese. La notte, sopra Castiglione, era stata tutto un circo di bengala e di bombe, aerei scuri nell’oscurità che sputavano fiamme di luce e d’esplosivo, facevano tremare i cristiani e spingevano i pesci nelle reti. Le barche erano partite poco prima che il cielo cominciasse a prender fuoco, e avevano assistito allo spettacolo ferme d’impotenza in mezzo al lago. Un’ora prima dell’alba era finito tutto, e i pescatori tiravano a bordo i carichi di persicaccio, e quando fecero ritorno già dimenticavano il bombardamento cantando le loro canzoni. Le donne lavavano i pavimenti e preparavano le zuppe del pranzo, quelle con meno bocche da sfamare avevano già sbrigato gli affari di casa e s’erano messe ai ferri, qualcuna sulla strada, qualcuna alla finestra. Nella piazza ancora non riecheggiava il fischio di Ercolino, il calzolaio, che da quando aveva smesso di pescare, mezza vita prima, aveva preso a svegliarsi, diceva lui, a un’ora da signore. Era silenzio, quindi, perché i pescatori risparmiarono presto il fiato per sistemare il pesce e portarlo alla cooperativa. Chi rimaneva si dedicava alle reti, le ripuliva e le stendeva al sole e cercava le falle e i nodi più allentati, mentre i gatti s’avvicinavano invocando gli avanzi mozzati della pescata. Quanto era accaduto il giorno precedente, e quanto era accaduto due notti prima, sembravano dimenticati, o ignorati senza sforzo. Quella era la normalità, o almeno la normalità della guerra, perché il pesce si vendeva meno e peggio, e la fatica di vivere si faceva sempre più sentire.