di Elisabetta Scantamburlo

Carissima,

ti sto scrivendo una lettera d’amore. Come ti accorgerai presto, non è una lettera d’addio, non è nemmeno la lettera di una sconosciuta ammiratrice che esce dall’ombra. Questa è la lettera scritta da un ricordo. L’autrice di questa lettera è un ricordo che viene da lontano, da un punto nella tua vita in cui il passato tuo e il mio erano una linea ancora breve e quella del futuro si allungava indefinitivamente davanti ai nostri occhi semiaperti. Ma è anche un ricordo che torna dal futuro. Ciò che non sono, non sono mai stata, mai sarò, il tuo e il mio presente, che mai combaciano. Non hai nome ormai e forse mai lo hai avuto, il mio l’ho dimenticato. Restano due corpi che si sono incontrati, visti, sfiorati forse, annusati. Restano i tuoi capelli rossi che da quando sei nata hanno disegnato in riccioli attorno al tuo corpo le vie della tua vita.

La prima volta che ti vidi era a casa di amici dei nostri genitori. In realtà credo che i nostri genitori non si conoscessero e che si fossero trovati per caso a casa di amici comuni nello stesso momento. Ti vidi subito da dietro. Non vedevo che i tuoi capelli ricci e rossi e mi incantai seguendo le linee che ogni riccio creava nell’aria che ti circondava. C’era anche un altro bambino e un’altra bambina. Non ti sentii pronunciare una parola. La bambina più grande era un tipo prepotente, stabiliva lei i giochi e le penitenze. Aveva stabilito che come penitenza io ti dovessi dare un bacio. Che cosa assurda e imbarazzante mi sembrava, io che allora mi vergognavo solo a tirare fuori la lingua dalla bocca. Non te lo diedi quel bacio. La bambina grande e cattiva mi spinse e insultò, mentre l’altro bambino che diplomaticamente stava dalla sua parte ridacchiava, mentre i nostri genitori erano lontani e ridevano per chissà cosa nella stanza accanto. Io restavo chiusa nella mia vergogna e nella mia incapacità di affrontare quell’antipatica. Dopo poco i grandi vennero a prenderci, era ora di andare. Prima però volevano farci una foto. Ce l’ho ancora, l’ho trovata qualche anno fa in un cassetto di vecchie foto a casa dei miei e l’ho presa. La foto ingiallita di quei colori delle foto degli anni settanta mostra quattro bambini, chi porta il pantalone a zampa, chi il maglioncino stretto. Io porto il mio muso inconsolabile. Tu guardi fuori della foto, forse tua madre che sorrideva a un amico. Quello che la foto non mostra è il bacio che tu mi desti di nascosto, veloce come se stessi rubando un cioccolatino da una scatola appena aperta, e il sorriso schietto, disarmato, pieno dell’innocenza dei bambini con cui mi lasciasti. Ricordo l’umidore che mi lasciasti sulla guancia, che di solito detestavo, quando era il rimasuglio di un bacio di zia o di nonna, ma il tuo non mi diede fastidio, anzi. E mi sembrava strano. Aveva lasciato la scia di un odore dolce di infanzia che mi si era appiccicato addosso, e che non volevo più togliermi. La sera mia mamma si arrabbiò perché insistevo a non farmi il bagno.

Quando ti vidi la seconda volta fu in una palestra. L’insegnante di danza creava movimenti che noi cercavamo di replicare come tante brutte copie di lei. Mi concentravo sul riflesso dello specchio, il viso sempre più rosso, il sudore sempre più bagnato. In ritardo, trafelata, con il nostro stesso fiatone, entrasti tu. O meglio, entrò una testa tonda e morbida di riccioli arancione, sotto cui si muoveva rapida e altrettanto morbida, una figuretta bianca in pantaloni verde militare e una maglietta bianca corta. Cercavi di metterti al passo con noi e facevi fatica, già ti girava la testa. Gli occhi, le sopracciglia e tutto il viso a seguire si corrucciavano ad ogni passo perso o in ritardo. Le braccia seguivano la scia dei nostri movimenti con dolcezza, non riuscivano a scrollarsi di dosso il languore della pigrizia insita nelle tue carni. Carni bianche e delicate. Ti tiravi su la maglietta per il calore e mi facevi dono per la prima volta del biancore di una pancia piccola e ben formata, tonica, ma che prometteva cedevolezza al bacio. Già sognavo di farla mia quella pancia e di baciarla fino ad addormentarmici sopra, cullata dal tuo respiro. Il tuo corpo nuotava mollemente nello spazio, cercando con le dita tenere i movimenti giusti. Il mio riflesso tradiva l’immagine di un corpo da ragazzo, adolescente, magro e nervoso, le spalle larghe, piene della sicurezza che spesso mi mancava a parole. Quelle parole che mi son venute meno quando, fuori dallo spogliatoio non ho saputo far altro che sorriderti senza nemmeno dirti ciao. Senza nemmeno chiederti come ti chiami, anche se poi alla fine non mi interessa niente dei nomi e sono solo le facce che ricordo. Uscivo dalla palestra correndo col pensiero alla futura lezione in cui ti avrei incontrata, senza accorgermi che già mi avevi lasciato un momento prezioso che si era già cristallizzato in passato, la visione dell’ora di lezione che mi aveva incantato e che non sapevo non si sarebbe ripetuta. Tu non tornasti.

Quando fu? Anni dopo ti rividi ancora, in un bar, all’ora dell’aperitivo, in un inverno che cala presto le tende del buio. Come sempre i tuoi ricci in fiamme mi annunciarono con battito di cuore la tua presenza. Poi vidi il trucco che ti disegnava il viso, rendendo più marcati i contorni, le linee che l’età aveva reso più decise. Ti scrutai da lontano, sorridendo e facendo malamente finta di seguire ciò che lo sconosciuto di fronte a me mi raccontava, probabilmente del suo lavoro. Tra me e te, parole urlate di gente sconosciuta, bicchieri liquidi, riflessi di lampadari e luci colorate, la maschera di una festa senza tema. Il mio occhio tornava a te che stavi dall’altra parte del bancone discorrendo con un uomo elegante in un abito sicuro e deciso. Il mio interlocutore sarà certamente passato a parlare di quello che di solito si dicono due persone che vivono a Milano ma che sono nate altrove, i piaceri e i dispiaceri di questa città straniera. Il mio naso si volgeva dalla tua parte cercando invano di percepire nell’aria una nota del tuo profumo, cercando scioccamente quel sentore di infanzia, l’unica cosa che un tempo mi avevi lasciato. Il mio cuore combatteva tra l’emozione di ritrovarti e la gelosia per quell’uomo che sfoggiava come gioielli tutte le sue mosse per sedurti. Ma tu no, non potevi cedere, ti muovevi col fare sicuro di chi conosce il proprio fascino, ma concede solo l’amicizia di una serata. Il tuo profumo te lo tenevi per te.

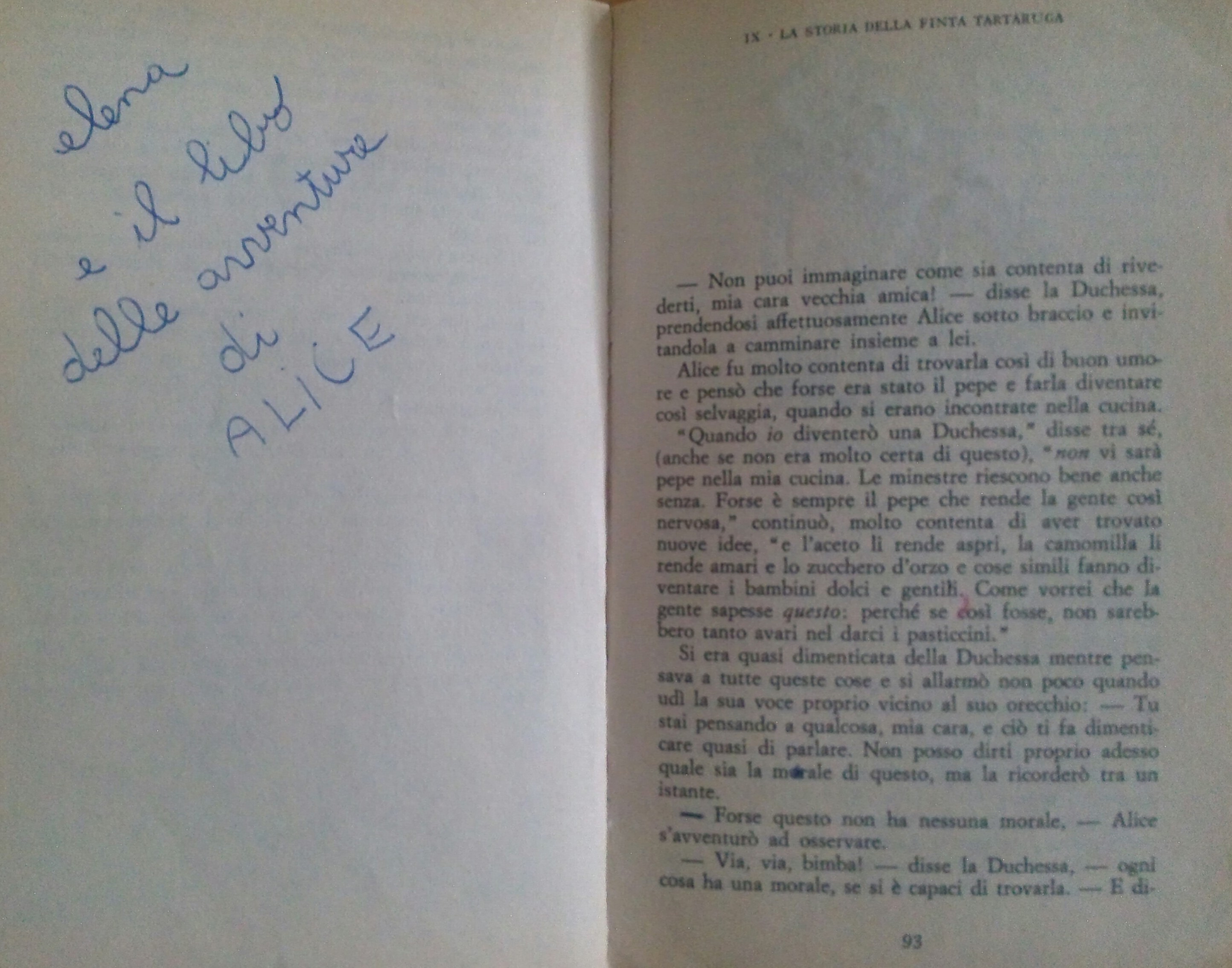

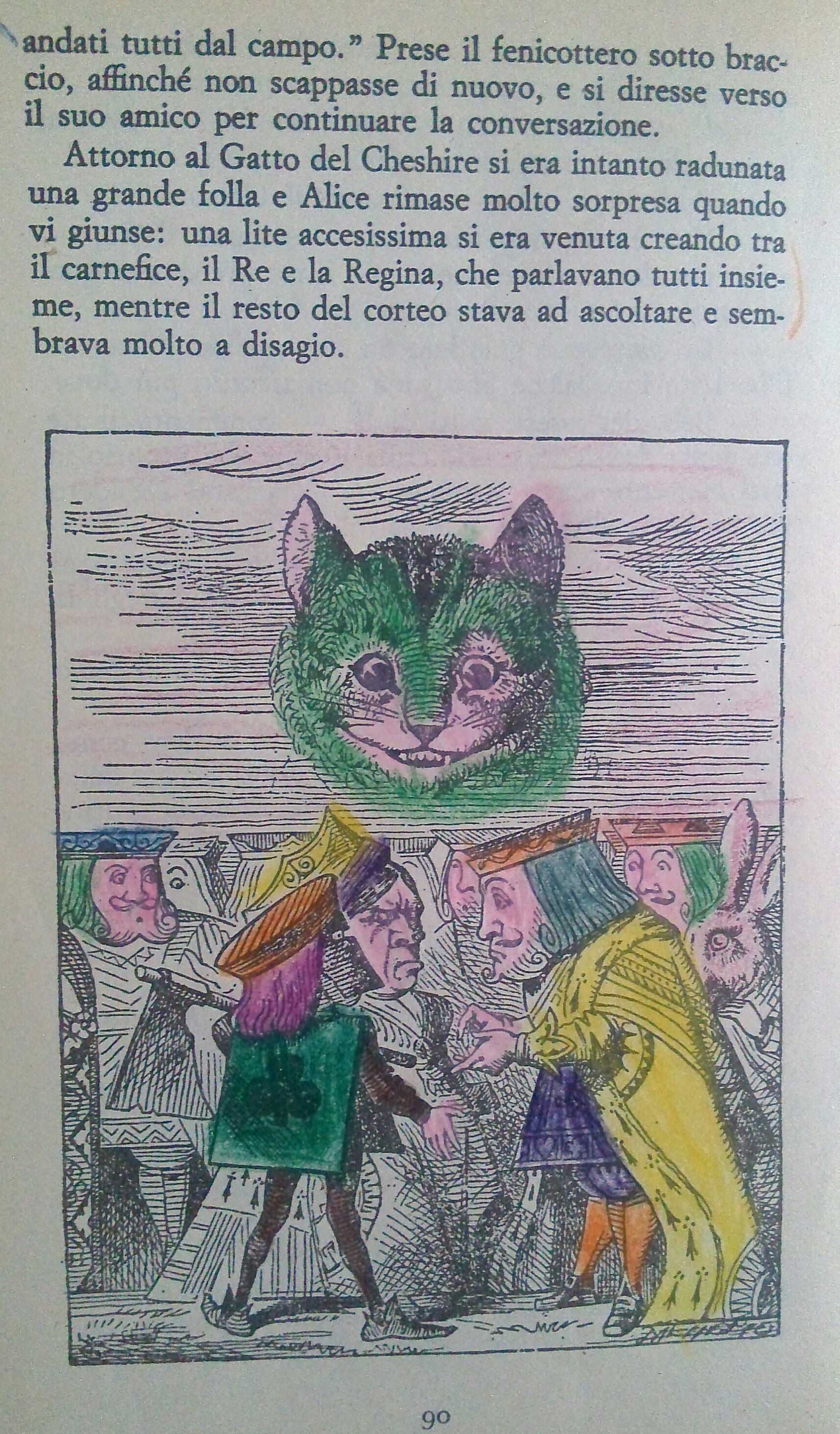

La storia di Alice, tutta la sua fantasmagoria irriverente e perturbante, la associo nella mente a un oggetto preciso. Un libro, e uno soltanto. L’ho recuperato, e con quello i ricordi d’infanzia che ad esso si fondono nella memoria, nella biblioteca della mia casa in campagna nelle Marche. Una casa dove non vivo – risiedo all’estero ormai da molti anni, in quello spazio contemplativo e spesso nostalgico che consente, o impone, la distanza – ma dove ho raccolto su scaffali di legno lucido e pesante tutti i libri che nei miei molti viaggi, traslochi e spostamenti non ho potuto portare con me. E sono tanti. Li ritrovo ad ogni ritorno, mi aspettano nel loro ordine non cronologico, non alfabetico, e neanche troppo tematico, aggiustati sui ripiani a seconda delle dimensioni e dell’altezza dei loro dorsi. Mi piace che la loro disposizione sia gradevole anche all’occhio – o sempre avuto un po’ la fissa delle simmetrie, dell’armonia delle forme. Mi riprometto spesso di cambiare quest’ordine molto poco filologico, di mettere in sequenza tutti quei libri per autore, o più diligentemente per argomento, il che, mi dico, verrebbe tutto a mio beneficio, la ricerca di questo o quel volume sarebbe senz’altro più agevole. Ma poi mi dico anche che i dorsi dei miei libri li conosco tutti, e che comunque mi ci vuole un attimo per riconoscere quello che mi serve, a colpo d’occhio, e a colpo sicuro. Allora a che pro cimentarsi in un riordino lunghissimo e noioso, visto anche il poco tempo che trascorro in quella casa, solo per le parentesi brevi delle vacanze. Quindi è rimasto tutto com’è, anche stavolta.

La storia di Alice, tutta la sua fantasmagoria irriverente e perturbante, la associo nella mente a un oggetto preciso. Un libro, e uno soltanto. L’ho recuperato, e con quello i ricordi d’infanzia che ad esso si fondono nella memoria, nella biblioteca della mia casa in campagna nelle Marche. Una casa dove non vivo – risiedo all’estero ormai da molti anni, in quello spazio contemplativo e spesso nostalgico che consente, o impone, la distanza – ma dove ho raccolto su scaffali di legno lucido e pesante tutti i libri che nei miei molti viaggi, traslochi e spostamenti non ho potuto portare con me. E sono tanti. Li ritrovo ad ogni ritorno, mi aspettano nel loro ordine non cronologico, non alfabetico, e neanche troppo tematico, aggiustati sui ripiani a seconda delle dimensioni e dell’altezza dei loro dorsi. Mi piace che la loro disposizione sia gradevole anche all’occhio – o sempre avuto un po’ la fissa delle simmetrie, dell’armonia delle forme. Mi riprometto spesso di cambiare quest’ordine molto poco filologico, di mettere in sequenza tutti quei libri per autore, o più diligentemente per argomento, il che, mi dico, verrebbe tutto a mio beneficio, la ricerca di questo o quel volume sarebbe senz’altro più agevole. Ma poi mi dico anche che i dorsi dei miei libri li conosco tutti, e che comunque mi ci vuole un attimo per riconoscere quello che mi serve, a colpo d’occhio, e a colpo sicuro. Allora a che pro cimentarsi in un riordino lunghissimo e noioso, visto anche il poco tempo che trascorro in quella casa, solo per le parentesi brevi delle vacanze. Quindi è rimasto tutto com’è, anche stavolta. Non so bene se mia sorella conoscesse già la storia di Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente mio zio doveva avergliene parlato in precedenza, e il libro in regalo era il coronamento ideale dei suoi racconti. Ma ricordo la felicità e il sorriso aperto sul viso di Elena per quel regalo così piccolo eppure così carico di promesse e di avventure da sfogliare ad ogni pagina. E ricordo la mia curiosità di minuta analfabeta e nuova al mondo per quel piccolo oggetto rettangolare e misterioso. Era l’ultimo Natale di quei difficili anni Settanta – funestati dal terrorismo, dalla crisi energetica ed economica, e la nostra Ancona anche da un terribile terremoto venuto dal mare di cui ancora, nonostante una rapida ricostruzione, la città e i suoi abitanti portano con sé la memoria e le ferite – che ci avevano visto nascere, e ci stavano lasciando crescere. Un paperback poteva ben bastare, al tempo, per renderci felici. E non avremmo osato, comunque, chiedere niente di più.

Non so bene se mia sorella conoscesse già la storia di Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente mio zio doveva avergliene parlato in precedenza, e il libro in regalo era il coronamento ideale dei suoi racconti. Ma ricordo la felicità e il sorriso aperto sul viso di Elena per quel regalo così piccolo eppure così carico di promesse e di avventure da sfogliare ad ogni pagina. E ricordo la mia curiosità di minuta analfabeta e nuova al mondo per quel piccolo oggetto rettangolare e misterioso. Era l’ultimo Natale di quei difficili anni Settanta – funestati dal terrorismo, dalla crisi energetica ed economica, e la nostra Ancona anche da un terribile terremoto venuto dal mare di cui ancora, nonostante una rapida ricostruzione, la città e i suoi abitanti portano con sé la memoria e le ferite – che ci avevano visto nascere, e ci stavano lasciando crescere. Un paperback poteva ben bastare, al tempo, per renderci felici. E non avremmo osato, comunque, chiedere niente di più. sse mai uno spasso per lei, una ricreazione, piuttosto una prova assurda da superare per approdare all’avventura successiva, come in una specie di raccontato videogame ante litteram (e anche i protagonisti dei vecchi giochi elettronici con cui mi intrattenevo da bambina, a ripensarci adesso, non ridevano mai).

sse mai uno spasso per lei, una ricreazione, piuttosto una prova assurda da superare per approdare all’avventura successiva, come in una specie di raccontato videogame ante litteram (e anche i protagonisti dei vecchi giochi elettronici con cui mi intrattenevo da bambina, a ripensarci adesso, non ridevano mai).

N.I. La casa, intesa sia come spazio fisico che come luogo immaginario, declinata come nido in cui rifugiarsi o come carcere castrante e opprimente, come ricettacolo di affetti e ricordi familiari o come luogo congeniale allo sprigionarsi di forze psichiche irrazionali e violente, è un ambiente che ha spesso ispirato gli scrittori, in ogni epoca e a qualsiasi latitudine. Molti di questi scrittori sono tra l’altro a te particolarmente cari, penso a nomi quali Landolfi, Borges, Gombrowicz, Poe, Kafka, Canetti e tanti altri. D’altra parte tu stesso hai posto la casa al centro di molti tuoi romanzi e racconti. In tal senso

N.I. La casa, intesa sia come spazio fisico che come luogo immaginario, declinata come nido in cui rifugiarsi o come carcere castrante e opprimente, come ricettacolo di affetti e ricordi familiari o come luogo congeniale allo sprigionarsi di forze psichiche irrazionali e violente, è un ambiente che ha spesso ispirato gli scrittori, in ogni epoca e a qualsiasi latitudine. Molti di questi scrittori sono tra l’altro a te particolarmente cari, penso a nomi quali Landolfi, Borges, Gombrowicz, Poe, Kafka, Canetti e tanti altri. D’altra parte tu stesso hai posto la casa al centro di molti tuoi romanzi e racconti. In tal senso  N.I. Un altro autore che ami, Gesualdo Bufalino, giunse all’opera di traduzione da autodidatta per poi regalarci non solo splendide traduzioni ma anche interessanti riflessioni sull’arte del tradurre, quale ad esempio questa: «Il traduttore è come uno scassinatore di casseforti. Guai se gli tremano le mani […] Freddezza e passione, dunque, ci vogliono entrambe. Il traduttore deve essere insieme un mistico e un ingegnere. Quindi tradurre è più di un esercizio: è un gesto di ascesi e di amore». Quali sono gli aspetti che per te contano di più nella traduzione di un testo? Saresti disposto a sacrificare la fedeltà a favore di una maggiore letterarietà, insomma, per dirla con il Monti, «una bella infedele fa sempre miglior fortuna di una brutta fedele»?

N.I. Un altro autore che ami, Gesualdo Bufalino, giunse all’opera di traduzione da autodidatta per poi regalarci non solo splendide traduzioni ma anche interessanti riflessioni sull’arte del tradurre, quale ad esempio questa: «Il traduttore è come uno scassinatore di casseforti. Guai se gli tremano le mani […] Freddezza e passione, dunque, ci vogliono entrambe. Il traduttore deve essere insieme un mistico e un ingegnere. Quindi tradurre è più di un esercizio: è un gesto di ascesi e di amore». Quali sono gli aspetti che per te contano di più nella traduzione di un testo? Saresti disposto a sacrificare la fedeltà a favore di una maggiore letterarietà, insomma, per dirla con il Monti, «una bella infedele fa sempre miglior fortuna di una brutta fedele»?

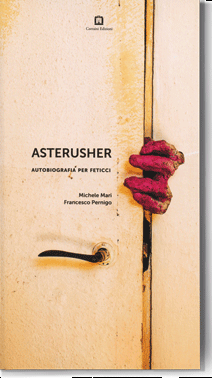

Sempre a proposito del forte legame che lega Mari ai propri oggetti non ci si può esimere dal chiamare in causa (è egli stesso a farlo nella Prefazione) il trattatello intitolato Fantasmagonia, racconto eponimo della raccolta uscita nel 2012. Fantasmagonia, articolato in un introibo e diciannove paragrafi, costituisce un esauriente enchiridio sulla fantasmasi e presenta tratti fortemente autobiografici. In esso almeno due paragrafi, il dodicesimo e il diciassettesimo, si soffermano sul rapporto che l’apprendista fantasma intrattiene con gli oggetti. Egli ama soffermarsi «con speciale affetto» su alcuni oggetti della casa «provando in anticipo il lutto della loro perdita» e «proprio le cose cui più il proprietario pensava con prolettico rimpianto sono quelle che più, dopo la morte, lo imprigioneranno».

Sempre a proposito del forte legame che lega Mari ai propri oggetti non ci si può esimere dal chiamare in causa (è egli stesso a farlo nella Prefazione) il trattatello intitolato Fantasmagonia, racconto eponimo della raccolta uscita nel 2012. Fantasmagonia, articolato in un introibo e diciannove paragrafi, costituisce un esauriente enchiridio sulla fantasmasi e presenta tratti fortemente autobiografici. In esso almeno due paragrafi, il dodicesimo e il diciassettesimo, si soffermano sul rapporto che l’apprendista fantasma intrattiene con gli oggetti. Egli ama soffermarsi «con speciale affetto» su alcuni oggetti della casa «provando in anticipo il lutto della loro perdita» e «proprio le cose cui più il proprietario pensava con prolettico rimpianto sono quelle che più, dopo la morte, lo imprigioneranno».

Il corpo a corpo tra realtà e finzione è qualcosa che ci riguarda tutti, ossia tutti gli uomini, anche se naturalmente riguarda ancora di più gli scrittori, più in generale gli uomini d’arte ma forse soprattutto gli scrittori. Il nuovo libro di Javier Cercas ha un titolo esplicito e sfrontato che in qualche modo definisce la natura di questo corpo a corpo, o meglio la natura di colui che se ne fa palcoscenico, o ring, uomo o scrittore cambia poco: L’impostore (traduzione di Bruno Arpaia, Guanda) è un altro ponderoso tassello della ponderosa produzione letteraria di Cercas, e un libro in cui il narratore spagnolo si avvicina vertiginosamente alla ratio stessa della letteratura, alla sua ragion d’essere e al suo modo di essere e di essere pensata e agita.

Il corpo a corpo tra realtà e finzione è qualcosa che ci riguarda tutti, ossia tutti gli uomini, anche se naturalmente riguarda ancora di più gli scrittori, più in generale gli uomini d’arte ma forse soprattutto gli scrittori. Il nuovo libro di Javier Cercas ha un titolo esplicito e sfrontato che in qualche modo definisce la natura di questo corpo a corpo, o meglio la natura di colui che se ne fa palcoscenico, o ring, uomo o scrittore cambia poco: L’impostore (traduzione di Bruno Arpaia, Guanda) è un altro ponderoso tassello della ponderosa produzione letteraria di Cercas, e un libro in cui il narratore spagnolo si avvicina vertiginosamente alla ratio stessa della letteratura, alla sua ragion d’essere e al suo modo di essere e di essere pensata e agita.

– Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.

– Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.