Mentre il Teatro Valle, così come altri spazi culturali occupati italiani, è sotto un attacco concentrico delle forze che si oppongono alla rivoluzione dei beni comuni, la rivista Argo (www.argonline.it) ha deciso di dedicare una nuova opera della sua omonima collana, dopo “Calpestare l’oblio” e “Coralina”, proprio alla realtà degli spazi culturali occupati, che come il Teatro Valle resistono alla deriva mercantilista del nostro pianeta, proponendo un altro modo di gestire i beni pubblici e privati abbandonati.

Mentre il Teatro Valle, così come altri spazi culturali occupati italiani, è sotto un attacco concentrico delle forze che si oppongono alla rivoluzione dei beni comuni, la rivista Argo (www.argonline.it) ha deciso di dedicare una nuova opera della sua omonima collana, dopo “Calpestare l’oblio” e “Coralina”, proprio alla realtà degli spazi culturali occupati, che come il Teatro Valle resistono alla deriva mercantilista del nostro pianeta, proponendo un altro modo di gestire i beni pubblici e privati abbandonati.

Crowdfunding per un libro sugli “spazi culturali occupati”

Andrea Melone – Strategia delle ombre

di Andrea Melone

(Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, un estratto da Strategia delle ombre, Gaffi 2014, il nuovo romanzo di Andrea Melone. La storia di un uomo braccato da aguzzini che non gli lasciano tregua costringendolo a fuggire e a cambiare continuamente identità. Il romanzo segue il protagonista in tutti i suoi spostamenti, dagli Stati Uniti all’Egitto, dall’Algeria ad Amsterdam, da Bristol a Roma. In ognuno di questi luoghi, sempre vigile nell’intento di eludere le ombre che lo perseguitano, reinventa la propria vita facendo di sé un altro uomo. Ma perché è costretto a scappare? Qual è la sua colpa? Di cosa è accusato? Strategia delle ombre è il primo volume di una trilogia.)

Egitto

Egitto

Era entrato in cantina, aveva aperto il baule accanto alla toletta comprata pochi mesi prima da un antiquario ad Arezzo. Aveva tirato fuori, come dall’erebo, tondi pagliacci di vetro di Murano, libri e lettere in francese, in italiano, in arabo, in inglese, in tedesco, stoffe e coperte e altri panni d’ogni genere, una coppia di dolci, struggenti foto incorniciate di sua madre, unica testimonianza di lei, e poi aveva guardato ancora.

Aveva visto. Aveva richiuso.

Tutto aveva compreso su Ludovica, sulla sua giovane vita, sui suoi incomprensibili sorrisi, e molto aveva pianto, molto era rimasto con la fronte sulle ginocchia.

Dopo aver fatto questo era uscito, aveva raccolto una ragazza per strada e gli avevano ammazzato il figlio.

La sua vita doveva finire.

Guidò verso il mare, il sole era ancora lontano dall’orizzonte.

Sono stanco, pensò. Peregrinare nel mondo incessante.

Peregrinare braccato dalla morte. Peregrinare io seme della morte.

Era in Italia da alcuni anni. Ancora in Italia: per la terza volta in più di trent’anni, sempre in luoghi diversi, sempre con nomi diversi. Tutte vesti di un unico Io. Tegumenti.

Quella notte prese in considerazione per la prima volta l’idea di uscire allo scoperto e di ritornare. Ritornare da Lui. Che il gioco avesse termine.

La desolazione del suo animo era stata causa di troppo male, di inumane sofferenze a sé e altrui.

L’assassinio di suo figlio lo aveva annichilito. È cosa che non si sopporta e iniquo riaversene.

Aveva conosciuto la fine miseranda di Caterina. Caterina, angelo di Dio, sguardo azzurro.

Aveva pianto lei e suo figlio e mentre era seduto con le mani sopra gli occhi, non faceva che tornare davanti a quel corpo impiccato di lei, il suo collo adagiato sulla spalla: sembrava si sciogliesse dal gancio e gli s’avventasse, dall’eternità, come una bestia affamata.

Aveva compreso la verità su Ludovica.

Come lo avevano scovato in Egitto i suoi figli? Anche loro erano ombre? Egli aveva assoldato anche loro? Tutti erano ombre?

Tutto è ombra.

Decise di prepararsi al ritorno e a ciò che avrebbe comportato. Decise di prepararsi al viaggio. L’ultimo viaggio.

Prese la macchina, guidò nella città senza limite. Andò verso il mare, dove così tante volte era stato con Ludovica, con Michela, con Leda.

Scese sulla riva e si sedette, come così tante volte aveva fatto in Egitto con le spalle al deserto cupole d’oro.

L’Egitto!

Gli si schiuse la giovinezza dal petto come da una vecchia panca.

Forse in Egitto, per un certo tempo, era stato felice, se uomo può dirsi felice. Forse perché vi era rimasto molti anni, molti più che in qualunque altro luogo e la sua vita aveva conosciuto la normalità e l’agiatezza di un coloniale. Forse perché in Egitto non aveva contratto amore, nonostante fosse nel fiore dell’età, e non ne aveva patito l’inganno.

Il suo nome in Egitto era Gilberto Gambi.

Scelse Porto Fuad, nel nord del paese, una cittadina deliziosa creata appositamente per bilanciare il peso di Porto Said. L’intento, a quanto pare, non era andato a effetto, sebbene vi avessero stabilito i Tribunali Misti e la maggior parte degli uffici e delle officine della Compagnia del Canale e anche le saline che servivano tutto l’Egitto.

Porto Said e Porto Fuad erano sulle due opposte sponde del canale, quella africana e quella asiatica, collegate da traghetti costanti che impiegavano venti minuti esatti per la traversata.

Tutti dicevano Said e Fuad, arabi, greci, libanesi, italiani, tranne i francesi. Loro rive Asie e rive Afrique. Si distinguevano in tutto i francesi, vestiti di avana e di bianco, non rivolgevano volentieri la parola a nessuno che non fosse francese o inglese, rari sorrisi sopra le labbra, acqua di colonia, le donne innervosite dai figli, troppo esili o corpacciute con ridicoli cappellini a fiori; simpatici e buffi i mocciosetti, alquanto sciupatini, educatissimi, sempre con quell’aria da bagarilli agli esami, i bei ciuffi castani scompigliati, erano i padroni del mondo e si rincantucciavano dietro le gonnelle delle mamme, braccia penzoloni, i padri li sorvegliavano sulla strada, lanciavano occhiate da farli perder d’animo, poveri angeli, convinti solo dai loro affari, con gli orologi alla catena, soprappensiero.

A Porto Fuad, Gilberto riuscì ad affittare una villetta in campagna a poche decine di metri dal mare. Visse alcune settimane diffidente e scorato fino alle lacrime, e la notte sotto quei cieli giubilanti s’aggrappava alla memoria dell’istituto e di don Giacomo, le sue guance glabre, la sua mano che dirigeva il tempo mentre lui era seduto allo sgabello del piano, Dioh, lo avrebbe voluto con sé ora, nella sua casetta sui coralli, e non pensava a che cosa avrebbe fatto domani, alla sua giovane vita, né alla bellezza inorganica di Caterina, ma alle stelle di Dio che rendono giovani coloro che le guardano: questo gli confidò don Giacomo, che le stelle di Dio ringiovaniscono chi le contempla con occhi puri, e non sapeva più che cosa volesse dire e in quel momento, nella desolazione di una terra disperata, era diventato essenziale capirne il senso e venirne a capo, e sarebbe stato come possedere la forza increata del Graal.

Trascorreva le ore in un fabbricato di legno in parte costruito sulla spiaggia, in parte su palafitta che s’addentrava nell’acqua blu cobalto e turchino per dieci metri. Poco al di là s’accostavano i delfini. C’erano alcuni bambini e parlavano con loro da lontano e sembrava potessero intendere quei sorrisi fuggitivi.

Uno di essi era un francese, Jacques, veniva a villeggiare coi suoi, doveva essere il figlio di un piccolo burocrate della Compagnia, e quando Gilberto si presentò a casa con una nuovissima Pontiac Candy Green, Jacques, che non aveva più di otto o dieci anni, gli domandò: «Tu sei ricco o agiato?».

«Sono ricco», rispose, e quello replicò: «No, tu sei agiato, perché le persone agiate hanno una sola automobile, quelle ricche due. Tu ne hai una», e tutti strabiliarono, Gilberto compreso, e sorridendo: «No, sono ricco. Le persone agiate lavorano, quelle ricche no. Io non lavoro», e tutti quei bambini strabiliarono ancora e trattennero il fiato sbigottiti sulla riva del mare infecondo, zaffiro e smeraldo di Porto Fuad.

Amputazioni prolungate

di Arben Dedja

Aquila bicipite

Quando nei Balcani il quinto Stato in soli tre anni, appena dichiarata l’indipendenza, adottò come bandiera un’aquila bicipite (nonostante i colori dell’aquila e lo sfondo), la pazienza dello Stato albanese giunse al limite e, con una lunga e dettagliata nota di protesta indirizzata a tutte le più importanti istituzioni internazionali, chiese d’urgenza il non riconoscimento delle suddette bandiere giacché plagiavano spudoratamente quella albanese, questa nota fu presa in seria considerazione nelle relative sedi, anche se la loro possibilità di intervenire nella politica interna dei neo-Stati era limitata, cosa che produsse una nuova ondata di delusione verso le istituzioni internazionali in Albania e, parallelamente, una forte ondata di nazionalismo pan-albanese, con la nascita di gruppi e forze politiche dalle proposte più strane, parte delle quali suggerivano, per esempio, un ampio attacco diplomatico, non solo verso gli Stati con un’aquila bicipite nella loro bandiera, ma anche verso quelli con un’aquila con due, una sola, o senza nessuna testa nel loro stemma statale (Stati per niente trascurabili come l’America, la Russia, la Germania, ma anche molti altri fuggiti alla nostra attenzione). Un altro partito, un po’ più realista, propose dal canto suo (e la Galleria nazionale delle Arti lo seguì al volo bandendo un concorso in concomitanza con la Festa Nazionale), per modificare graficamente l’aquila bicipite della nostra bandiera in coerenza con le nuove sfide del tempo, in modo tale che comunque si mantenesse superiore alle altre, di ritoccare la forma e le dimensioni del becco uncinato e degli artigli, mentre le proposte più estreme in quest’ambito arrivarono a chiedere la riammissione nella nostra bandiera dei fasci littori insieme con la stella rossa partigiana, che di sicuro avrebbero dato all’aquila un’arma in più nella sua superbia verso le altre, cosa che naturalmente comportò la formazione di analoghi movimenti nazionalisti negli altri Stati Balcanici, che cominciarono anche loro a fare modifiche alle loro aquile, cosa che portò come conseguenza che una sessione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite disponesse la creazione a tempi brevissimi di una task force con il compito di monitorare in tutte le cerimonie ufficiali dell’ONU, ma anche in senso più lato in qualsiasi cena di lavoro, meeting, cerimonia di Olimpiadi, ecc… le bandiere Balcaniche con aquila bicipite, in modo tale da non lasciarle mai capitare, per un maligno gioco del destino, insieme nelle vicinanze, ma sempre divise una dall’altra da almeno 15 bandiere di altri stati; in caso contrario, il rischio che le aquile (che per di più erano bicipiti) bisticciassero, si azzuffassero, litigassero, combattessero, era molto, ma molto alto, con minaccia imminente che le stesse bandiere si riducessero reciprocamente a brandelli, rendendo così possibile l’inizio di un nuovo conflitto di dimensioni imprevedibili in quest’area ancora calda del pianeta.

*

Posate

Dalle ricerche nell’Archivio Centrale di Stato, vengono scoperti ogni giorno nuovi e drammatici fatti del tempo della dittatura come, ad esempio, le storie assai dolorose dell’esproprio dei ricchi commercianti nei primi anni che seguirono la seconda guerra mondiale, quando le messe popolari, incitate dal Partito, partecipavano spesso alle rappresaglie, anche se i commercianti pagavano regolarmente le tasse da capogiro imposte dallo Stato e, in casi particolari, era il Ministro degli Interni, con quei suoi metodi, che si occupava di qualcuno come, ad esempio, il caso dei fratelli Xinxo da Coritza ai quali, oltre ad altre ricchezze, fu sequestrata la cifra record di 2.029.734 cucchiai d’argento nascosti nelle fondamenta della loro casa; un numero di cucchiai mai riscontrato prima nei Balcani, fratelli che subirono un tragico destino: il più grande spirò dopo 12 giorni di atroci torture inflittegli dagli ufficiali del Ministero degli Interni, senza riuscire a ricavare alcun indizio di altre ricchezze nascoste chissà dove; mentre il più giovane, dopo la perdita del fratello e l’ancora più grave perdita dei cucchiai, uscì di senno, passando il resto dei propri giorni in manicomio. Molti anni dopo, era il 1975, grazie ad annose e scrupolose osservazioni, il meteorologo della città, che aveva notato la preferenza dei fulmini a cadere sul tronco ormai tutto raggrinzito di un melograno dall’altro lato della strada e lontano dalla casa una volta degli Xinxo, piuttosto che sulla grandiosa quercia lì vicina, scoprì, informando all’istante gli organi competeneti che lo insignirono, poco prima della sua morte, con la medaglia di “Gran Cavaliere”, tra le radici di quel melograno, sette botti piene della frastornante quantità di 2.029.733 coltelli d’argento della famiglia Xinxo, ormai estinta, causando involontariamente una piccola rivoluzione nella vita quotidiana di quella tranquilla gente di provincia, la quale, allora come oggi, segue con particolare attenzione tutti gli scavi per le fondamenta di qualsiasi nuovo immobile e, ancora più attentamente, l’ordine celeste dei lampi sopra la città. Cercano le tracce della frastornante quantità, mai riscontrata prima nei Balcani, di 2.029.734 forchette d’argento nascoste chissà dove e di un coltello, d’argento anche quello, sotterrato in tutta fretta insieme alle forchette.

*

Organo

Lo trovarono a Orosch, nella kulla* di Gjon Kol Ukaj, l’organo della Chiesa di Shirgj, costruita nellVIII secolo, proprio dove il fiume Boiana, dopo la Grande Curva, si amplia per scorrere poi per sempre in mare. Il raro organo, registrato con il numero 117 nei cataloghi vaticani, era dato per perso quando la verità venne a galla. Rimaneva un mistero com’era stato possibile trasportare fin su in montagna quella massa da 500 oka**, rubata forse con altre ricchezze della Chiesa nell’anno 1967. Considerare che potrebbero averla trasportata in barca su per il fiume, sembrava ugualmente assurdo che immaginarla portata con i cavalli tra i sentieri, ma Gjon Ukaj ce l’aveva nella sua kulla e diceva di ricordare da sempre di averla avuta lì. I vicini (anche se la casa più vicina si trovava a più di 200 metri di distanza) testimoniarono che per anni, nella notte di Natale, o quando fulmini si scaricavano nella parte est del valico, si sentivano arrivare dalla kulla dei suoni prolungati e gravi come lamenti. C’era come qualcuno che suonava il corno. Quando le teste di cuoio circondarono la kulla, costruita senza malta e mattoni, con pietre non levigate legate con fil di ferro, secondo la tradizione delle montagne albanesi, molto simile al modo di costruzione della Chiesa di Shirgj, cosa che dimostrava palesemente la continuità culturale illiro-albanese in questa terra; quando strinsero, dunque, l’assedio per prendere in consegna l’organo che gli Ukaj avevano chiaramente dichiarato di voler difendere fino all’ultimo sangue, notarono che quell’organo fungeva da sostegno al tetto della kulla, mentre la canna principale, lunga circa 16 piedi, tutta in abete nero, che una volta vibrava di musiche celesti, serviva da canna fumaria.

*La casa fortificata delle montagne albanesi, a forma di torre, di tre piani e di vaste dimensioni, adatta alle esigenze di grandi famiglia patrilineari.

**Vecchia unità di peso tra 1 kg e un quarto e 1 kg e mezzo.

*

Estratti da Arben Dedja, Amputazioni prolungate (Besa 2014)

Il tempo congelato della politica israeliana

Otto anni fa scrissi su NI questo pezzo. Riguardava la politica di “rappresaglia” scelta da Israele in Libano contro Hezbollah. Basterebbe cambiare alcuni nomi e alcune date, per rendere queste riflessioni sinistramente attuali. Hamas al posto di Hezbollah, Gaza al posto di Libano, 2014 (o 2009) al posto di 2006.Come se nulla fosse accaduto. Tempo congelato. Coazione a ripetere. Due cose solo modificherei. La prima riguarda il principio della rappresaglia che Israele applica ai palestinesi. Le proporzioni sono più macabre oggi rispetto al momento in cui scrivevo. Si va verso i 30 palestinesi uccisi (in maggioranza civili) per ogni israeliano ucciso (in maggioranza soldati). La seconda riguarda l’antisemitismo. L’antisemitismo esiste, è esistito prima che esistesse Israele e la sua politica. Oggi può prendere come alibi anche l’occupazione israeliana delle terre palestinesi. Ma l’antisemitismo non può diventare, a sua volta, un’alibi per legittimare una politica d’occupazione e il massacro delle popolazioni civili che ad essa si oppongono, né tanto meno per creare una “diplomatica” equivalenza tra chi subisce l’occupazione e chi quell’occupazione continua perpetrarla. a. i.

Un dogma culturale (sulla critica alla politica israeliana)

di Andrea Inglese

Di fronte ai commenti che l’attacco di Israele al Libano ha suscitato nei nostri canali d’informazione l’impressione è quella di concorrere al rafforzamento di un dogma culturale che è tanto ottuso quanto nocivo. Un simile dogma culturale è già emerso negli ultimi anni a proposito della politica del governo statunitense. CONTINUA QUI

Permunian come genere letterario

Francesco Permunian, Il gabinetto del dottor Kafka, Nutrimenti.

Il gabinetto del dottor Kafka non è un romanzo. Non è una raccolta di racconti. Non è un blog. Non è un libro di documenti fotografici. Non è un saggio. Nel frontespizio lo si definisce “Piccolo memoriale illustrato di ombre e fantasmi”. Nella “nota” finale di Daniele Giglioli lo si battezza come “La giostra dell’acchiappatopi”. Il titolo stesso del libro, che è poi il titolo del capitolo XIII (benché i capitoli non siano numerati), avrebbe potuto essere Le scarpe di Joyce (capitolo I) oppure Il cacciatore delle sette piaghe (capitolo XII) o Seppellitemi con il vestito di Fred (intendendo Fred Buscaglione, capitolo XVIII) o ancora Dormire con i fantasmi (capitolo XXIV) o un filosofico Fra l’immondezzaio e l’eternità (capitolo XXIX), e così via. Non ti aiutano neppure la dedica (A Silvano Nigro / e a Salvo Grassia / da parte di uno scrittore di bambole), né la precisazione “Tutti i personaggi del libro esistono o sono esistiti realmente. Anche quelli inventati dall’autore”.

Alla fine ti resta una sola definizione possibile: Il gabinetto del dottor Kafka è un libro di Permunian. Punto. Come dire: un libro di Ceronetti è un libro di Ceronetti, punto. Scritture straordinariamente efficaci, in un italiano limpido e mordente, provocatorio nella loro bellezza. Entrambe scritture di poeti che si fanno prosatori, cronisti del proprio mondo interiore. Che denunciano la grande editoria quando fa libri di bassa qualità e la folla di scrivani che si proclamano scrittori. Così Permunian in vari punti del testo:

“L’unica cosa che conta non è saper scrivere, bensì recitare la parte di scrittori in quel reality di massa che è diventata la letteratura” (…) “L’ossessivo e assillante sciabordio quotidiano di chiacchiere letterarie, tutta quell’informe brodaglia che viene poi riciclata e trasformata dall’industria editoriale in manufatti librari, tutta quella disgustosa paccottiglia di compitini romanzati che furoreggiano nei salotti televisivi e nelle classifiche dei libri più venduti, da cui emana ormai un insopportabile tanfo di minestra riscaldata.” (…) “Un petulante balbettio letterario sale molesto da ogni parte d’Italia, è quella marea di grafomani incontinenti che non hanno nulla in comune con la letteratura (cantanti, comici, politici, magistrati, alienisti, maghi, casalinghe, prostitute, conduttori televisivi, ballerine e onanisti vari) e che producono quotidianamente tonnellate di mucillagine cartacea. Tonnellate di porcherie che ammorbano l’aria e ti investono in faccia appena ci si arrischi a mettere il naso in una libreria”. (…) “L’ultimo romanzo di una nota femminista italiana, un’orribile lesbica che s’è messa a scrivere romanzi pure lei come non bastassero già i comici e i cantanti…”

Ma attenzione, Permunian non è il solito scrittore frustrato sul genere di quelli che popolano la rete. Il suo è una sorta di esilio volontario: “È da un pezzo che io vivo (e scrivo) stando ai margini della letteratura ufficiale, è proprio questa la mia fortuna”. Permunian è dunque scrittore isolato, scontroso, in rotta con il mondo e con se stesso, come appunto Ceronetti (il Ceronetti che ti pubblica la raccolta di liriche Scavi e segnali nientemeno che con Tallone, in un volume composto a mano e impresso in neppure quattrocento copie, splendido ma volutamente non popolare).

Permunian letterato aristocratico, dunque? Forse semplicemente letterato che ne va del suo essere letterato, del leggere il mondo con occhi da letterato, e di quel mondo essere “sfregiatore”. “Lei non è uno scrittore da portare al Campiello o nella buona società letteraria, se ne faccia una ragione, – lo apostrofa un funzionario editoriale – lei è un teppista da latrina!”. Sì, perché il sogno di Permunian sarebbe scrivere versi sui muri di un vecchio bagno della stazione di Desenzano, località dove abita. Trasformarlo in un gabinetto delle frasi d’autore, un posto dove ci si rifugia “quando i rumori e le voci diventano insopportabili”, un posto che sia boudoir ferroviario-filosofico, fabbrica e alcova delle sue macchine mentali. Insomma, sembra che Permunian ce l’abbia con tutta l’umanità: con i baroni universitari, con il padre della sfortunata Carmen Barriento, con i preti spretati della Casa dei Gentili, con i vecchi compagni di scuola, con i fantomatici editor affermati, con Zefirina la zingara, con il criminale nazista dalla voce di femminuccia. Eppure non tutto è negatività, il mondo di Permunian è popolato anche di persone e fantasmi positivi. Poeti soprattutto, ossia sognatori come lui, inoltre scrittori artisti pittori filosofi intellettuali, tutti confinati al di fuori della celebrità ma all’interno della cultura: Andrea Zanzotto, Lucio Piccolo, Cioran, Sebald, Bruno Schulz, Robert Walser, Pasolini, Mario Giacomelli, Sergio Quinzio, Maria Corti, Angelo Fiore, Guido Cavani, Antonio Delfini, Silvio D’Arzo, Dolores Prato, Lucio Mastronardi, Amedeo Giacomini, Umberto Bellintani.

Permunian letterato aristocratico, dunque? Forse semplicemente letterato che ne va del suo essere letterato, del leggere il mondo con occhi da letterato, e di quel mondo essere “sfregiatore”. “Lei non è uno scrittore da portare al Campiello o nella buona società letteraria, se ne faccia una ragione, – lo apostrofa un funzionario editoriale – lei è un teppista da latrina!”. Sì, perché il sogno di Permunian sarebbe scrivere versi sui muri di un vecchio bagno della stazione di Desenzano, località dove abita. Trasformarlo in un gabinetto delle frasi d’autore, un posto dove ci si rifugia “quando i rumori e le voci diventano insopportabili”, un posto che sia boudoir ferroviario-filosofico, fabbrica e alcova delle sue macchine mentali. Insomma, sembra che Permunian ce l’abbia con tutta l’umanità: con i baroni universitari, con il padre della sfortunata Carmen Barriento, con i preti spretati della Casa dei Gentili, con i vecchi compagni di scuola, con i fantomatici editor affermati, con Zefirina la zingara, con il criminale nazista dalla voce di femminuccia. Eppure non tutto è negatività, il mondo di Permunian è popolato anche di persone e fantasmi positivi. Poeti soprattutto, ossia sognatori come lui, inoltre scrittori artisti pittori filosofi intellettuali, tutti confinati al di fuori della celebrità ma all’interno della cultura: Andrea Zanzotto, Lucio Piccolo, Cioran, Sebald, Bruno Schulz, Robert Walser, Pasolini, Mario Giacomelli, Sergio Quinzio, Maria Corti, Angelo Fiore, Guido Cavani, Antonio Delfini, Silvio D’Arzo, Dolores Prato, Lucio Mastronardi, Amedeo Giacomini, Umberto Bellintani.

Poi c’è l’umorismo, anche questo sui generis. Il vecchio compagno di scuola Beniamino, ora assicuratore di aziende agricole, vuole affidargli una budelleria che lavora per i più grandi salumifici italiani – e che Permunian qualifica subito come una budelleria del cazzo. La proposta, apparentemente paradossale, rientra nelle logiche grottesche delle invenzioni di Permunian per arrivare a una visione altrettanto grottesca del mondo e della letteratura: “I libri contengono i pensieri e le parole degli uomini, i salami invece le carni e il grasso degli animali, ma pur sempre insaccati sono. Il mondo intero è un insaccato”. Che è come dire si può fare letteratura anche sui muri di un cesso di stazione. Anzi, ormai è solo lì che si può fare. Le latrine e i cessi d’autore sono gli unici emblemi del nostro tempo, un tempo ridotto ormai a un’enorme discarica universale (sono parole sue).

Non c’è trama, nel libro Il gabinetto del dottor Kafka. Ci sono temi o veri propri leitmotiv che si inseguono: l’insonnia di Permunian, la sua infanzia, la catastrofica alluvione del Polesine (della cui zona l’autore è originario), il sentirsi parte della Provincia in quanto suo cantore e sfregiatore. Nonostante tutto Permunian, nato poeta, resta poeta anche nella prosa. Un solo esempio: “La notte sta per finire. Si spengono le luci dei lampioni, s’inizia un altro giorno. Neppure il tempo di un sospiro e anche il giorno ben presto se ne va e i lampioni si accendono di nuovo per illuminare il quotidiano e immutabile disfacimento del tempo. L’eterno rimescolio di commedia e tragedia universale”.

Sigilla il libro nientemeno che un omicidio su commissione. Un patto segreto tra “un insonne bibliotecario del Garda e un cacciatore dalle sette piaghe” immigrato dal Senegal. Ancora una volta fantasmi reali e letterari si confondono. Ancora una volta Permunian fa letteratura senza abbracciare nessun genere letterario se non il suo.

les nouveaux réalistes: Ilaria Seclì

Avvertimento al forestiero

di Ilaria Seclì

Arriverai alle tre.

Verranno a prenderti compassi, righelli, inchiostri neri. Ti spingeranno, non finirai il nome, e saranno archi e finestre vuoti, tempere azzurrefuoco, impasti fitti di grano e stoppie.

Bentrovate geometrie del silenzio, dovrai dire. Sappi che l’aria è densa e il fuoco che sbava alle 8 cade e mattona sul naso con la precisa volontà di spezzarti il fiato. Così le donne nere pupille di pece pelle di sirena e miele. Prova a guardarle.

Dimenticavo: entrando, lo sguardo del custode ti farà mettere nella cassetta delle cose perse la volontà dei giorni, le liste della spesa e delle cose da fare, calcolo delle opere anoressiche.

Metti in conto che da una rimessa uscirà una carrozza e i cavalli ti punteranno, ti verranno addosso impazziti.

Lasciali fare, saprai dopo quel che succederà.

Il giorno dopo, ti sveglieranno campane, stazze di mitologici ferrovieri con campanacci al piede, obbedienti all’ordine millenario di svegliare i pesci appesi all’orizzonte. E’ la seconda prepotenza dacché hai dato alla terra il primo pianto.

Un pozzo delle 12, piazza di Acaja, ti supplicherà di interrogarti sulla profondità e la natura dell’elemento che lo bagna.

Ti sommergeranno sussurri di bestie ammazzate, affogate lì, cori e cantilene di bambini, belle lavanderine tutti giù per terra un due tre stella.

La sera fino all’alba le streghe nelle piazze, ciocche eterne di capelli avvinghiano sguardi e anime, polpi terrestri invocanti.

Più in là, guarda, scrivono che il dottore, al capezzale degli infermi e nei tuguri dei derelitti, sentì balzare radiosa nell’animo la visione di una nuova umanità; leggerai mentre aquiloni filati ti spezzeranno lo sguardo e nuvole-sirene si insinueranno con formule della preistoria, segreti di dinosauri confessati per pudore solo al forestiero. Tuttavia nell’amore vi è la conoscenza. Bruciati nella loro carne, fino all’intimo del proprio essere, fino alla vertigine di ciò che non è più. Anche il vuoto, sai, vuole il suo specchio, e nel lago deserto delle cave, la luna precipita maledicendo il suo eterno bisogno di un letto.

Di notte, sporgiti, curvati, è lo Jonio, è verde è trasparente, allungati, entra, formule di fattucchiere conservano intatti i corpi degli annegati e del mostro onnipotente che scandisce i palpiti del sole e della luna su clessidre di sconosciuti calendari.

Su, su, continua, vai avanti, è dal tempo del niente che non stupivi, hai fatto bene a venire. Dopo il suono di Gerusalemme, guarda la campana “Principe Umberto”, il circolo Vittorio Emanuele. Manichini e fantasmi si giocano a dadi la presa dei due megafoni sporti alla piazza come due orecchie. Ne hanno cose da urlare ai gechi, alle lumache senza casa, alla scritta che piange sul muro. Quelli della frutta, dai tricicli dei contadini vendono polvere eleusina e mele biancaneve. Prendine, saprai dopo quel che succede. Felice chi entra sotto la terra dopo aver visto queste cose. Conosce la fine della vita, conosce anche il principio di Zeus. Ora vai, rinfresca la mappa della metropolitana, la vocina aliena del tram. Ricorda le password, il da farsi, la clessidra, il tuo nome nella polvere.

L’amico degli eroi

Un romanzo e uno spettacolo teatrale di Giulio Cavalli liberamente ispirato alla vita di Marcello Dell’Utri. Le musiche dello spettacolo (eseguite dal vivo) sono di Cisco Bellotti

Marcello è un giovane e intraprendente siciliano nato da una famiglia borghese ma decadente del centro di Palermo. Marcello e il fratello Alberto vivono in simbiosi una giovinezza di lusso apparente mentre subiscono le difficoltà economiche di un padre che si ritrova professionalmente fuori gioco negli ambienti che contano in città per l’arresto di alcuni elementi a cui faceva riferimento. Per questo Marcello cresce con un insito odio nei confronti della magistratura vista sin da piccolo come la causa della decadenza famigliare.

Silvio è uno studente prepotente, egocentrico e scaltro che è stato educato dal padre ad una continua ossessiva ricerca delle scorciatoie ad ogni costo. Vive in paese di provincia del milanese ma lo stesso giorno che ha l’occasione di accompagnare il padre nella banca in cui lavora, nel cuore della Milano bene, si innamora di questa città di eleganza, soldi e affari e decide di diventare, da adulto, un uomo a cui tutti sognano di stringere la mano. Silvio capisce subito che negli ambienti degli affari conta dare un’esagerata proiezione di sé stessi sforzandosi di galleggiare al di sopra delle proprie possibilità in attesa dell’occasione della vita.

Vittorio è mafioso figlio di mafiosi. Senza giri di parole e senza nascondenti anzi: con una venerazione assoluta per i codici medievali che gestiscono i meccanismi sociali e imprenditoriali di Cosa Nostra in Sicilia. E’ conosciuto tra gli amici per la sua abilità nell’esercizio della prepotenza che sia vocale, manesca o armata. Frequenta poco e male una scuola palermitana che utilizza più per arruolare guappi del suo “esercito” che per attitudini di studio. Si diletta in missioni di prepotenza che lo rendono temuto e affascinante per molti e sviluppa un astio per la borghesia siciliana a cui aspira. Come la volpe con l’uva.

Tutti e tre amano il calcio.

Sostenete il progetto. Per ogni informazione sul crowdfunding cliccare qui. Fatelo però!

Tre domande sulla scrittura (a Giulio Marzaioli e Andrea Inglese) 2

(Nell’ambito di una tesi dal titolo “Dalla prosa lirica alla prosa in prosa”, discussa da Marco Inguscio presso la facoltà di Lettere moderne presso l’Università del Salento, Giulio Marzaioli ed io siamo stati invitati a rispondere a tre medesime domande relativamente alla nostra esperienza di autori. Pubblico di seguito lo stralcio della tesi con le mie risposte all’intervista. a. i.)

INTERVISTA A ANDREA INGLESE

1) La prosa in prosa è scrittura della crisi. Siete d’accordo con una simile affermazione?

Il termine “crisi” può vuol dire molte cose e non so bene in quale senso venga qui utilizzato. Una prima forma di risposta potrebbe consistere nell’interpretare questa “crisi” come “crisi del verso”. Il verso ci pare limitante per il lavoro che ci interessa fare. Qui è meglio, poi, che passi alla prima persona singolare. Per molta parte del secondo Novecento si è parlato di un cammino della poesia verso la prosa. Si voleva registrare in questo modo un fenomeno abbastanza evidente. In molti poeti, come l’ultimo Montale o Sereni o Giudici, la poesia ha cercato di svincolarsi non ancora dal verso, ma da un lessico sublime o comunque ricercato e incentrato ancora sull’aspirazione simbolista alla trasfigurazione del quotidiano.

les nouveaux réalistes: Alessio Arena

Simón Mago

di

Alessio Arena

“In un lontano paese visse tanti anni fa una pecora nera.

Fu fucilata.

Un secolo dopo, il gregge pentito le eresse una statua equestre molto bella,

in mezzo al parco.

Così, da quel momento in poi, ogni volta che apparivano pecore nere venivano subito fucilate

affinché le future generazioni di volgarissime pecore comuni potessero

esercitarsi anche nella scultura.”

Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas, 1969

Dopo la prima settimana di convalescenza era arrivato il momento più temuto, lo stesso che avevo sognato proprio durante l’operazione, quando tenevo la bocca così aperta, spalancata, che quella poi diventava il portone d’ingresso della Giuseppe Parini, e io ci ero già dentro, caduto, immobile, senza la possibilità di uscirne mai.

La cosa peggiore di tutte, però, era che il mio ritorno a scuola, dopo un evento di tale portata, che mi aveva sconvolto le parole di bocca, sarebbe avvenuto in tutta solitudine, e sia all’andata che al ritorno, avrei dovuto percorrere i rumori assordanti di via Padula fino all’incrocio con via Boccaccio, e poi scendere verso la chiesa di Santo Strato, senza la mano nervosa di nonna Valeria che stringeva la mia, e senza la mano inconstante di nonno Vittorio che mi accarezzava l’altra.

Ero profondamente triste non solo per quello che mi aspettava quando sarei entrato in classe, introducendomi in silenzio nella prima fila di banchi, ma perché quei due vecchi mi avevano proprio abbandonato nel momento del bisogno: se n’erano andati, prima ancora che uscissi dalla sala operatoria, a chiudere le trattative di vendita della loro vecchia casa di Caracas, dove mancavano da un po’ di anni.

– Allora tutto a posto? – aveva chiesto mia madre alla loro prima telefonata, il giorno dopo l’operazione – Avete già visto i nuovi proprietari?

– Figlia mia, quali proprietari? Io non voglio vedere nessuno. – disse nonno Vittorio – Aspettiamo solo di firmare le ultime carte con l’agenzia. Ma, senti, passami il carajito, com’è sta? Si è messo a piangere?

– Uh, peggio, peggio ancora.

Infatti non mi ero messo a piangere, nemmeno una lacrima avevo versato quando l’anestesia si era andata a stropicciare sulle punte delle mani e dei piedi, staccandosi poi via dal mio corpo come la pelle di un serpente. E certo, mi faceva male. Ma alla sorpresa del dolore se n’era subito aggiunta un’altra: avevo paura di parlare, e poi, nell’imprevedibile passo successivo, non ne avevo neanche più voglia. Sentivo che un treno invisibile mi aveva attraversato la gola e si era portato via tutte le parole che stavano lì, tutti i suoni che mi servivano a dare un nome alle cose della mia vita di bambino del casale di Posillipo, il primo della classe nella quinta C della Giuseppe Parini.

– Ma come, non parla? Passamelo, passami il carajito. – diceva nonna Valeria, puntuale al telefono, ogni sera alle otto come il telegiornale, durante la settimana che io stavo al letto.

– Niente, è impossibile fargli uscire una parola. Secondo me è scemo. – tirava corto mia madre. – Il medico del Cardarelli mi ha detto che sta benissimo e che ci sono decine di bambini come lui che si operano di tonsille ogni giorno.

– E allora?

– Allora non lo so! Gli ho spiegato che così fa ridere i polli, che non c’entrano niente le tonsille con le corde vocali. Ma quello deve fare sempre di testa sua: pensa che mangia pure le cose solide, ché quando mi avvicino al letto con le pappine fa una faccia verde, ma di parlare, di dire una vrenzola di parola? Niente.

– ¡Ay, Dios!

– Eh, mammà, ti devo riattaccare, ja’.

Ero arrabbiato con i miei nonni. Li immaginavo preoccupati, tristi davanti al panorama della giungla di cemento dove si erano trasferiti giovanissimi, e da dove poi se n’erano preventivamente andati, quando tutto era diventato politica, come diceva nonno Vittorio, anche fare la spesa, anche andare al bagno e pretendere di trovarvi la carta igienica.

Ero stato a casa per giorni a sorbire dalla cannuccia lo stesso succo di parchita che i vecchi mi rifilavano da piccolissimo, e pensavo che quando fossero tornati da Caracas avrei voluto tanto chiedergli se si ricordavano della mia voce. Ma questo sarebbe stato impossibile, perché io non parlavo più.

– Come stai? Com’è andata? Hai avuto paura? Bentornato!

Quel giorno in classe fu esattamente come lo avevo immaginato.

– Uh anema, ma t’hanno tagliato ‘a lengua? – disse Nicola Piccirillo, il mio compagno di banco, che era l’unico vero “straniero” del Casale, l’ultimo di una chiassosa famiglia di Santa Maria a Vico che aveva comprato un appartamento nel Parco Primavera, proprio dietro alla scuola.

– Allora gli devi imparare a parlare come i muti, mae’! – fece rivolgendosi alla maestra Giovanna, una arrivata da poco pure lei, con molte lentiggini, a sostituire la signorina Buccirosso.

– Ma no. Vedrai che dopo l’intervallo gli tornerà la voce. – rispose lei, con una voce tutta abbrucata, maltrattata dagli allucchi che le servivano a mantenere il controllo della classe. – Ha solo avuto la tonsillite.

– Uh anema, ‘a tonzilli’!

Nicola si alzò dalla sedia e cominciò a muovere le mani come un forsennato. In un batter d’occhio ebbe l’appoggio di tutta la classe: in piedi, sulle sedie, cominciarono a improvvisare una coreografia simile a quelle che gli animatori dei lidi di Miseno insegnavano sul bagnasciuga. A pieni polmoni, seguendo Nicola, tutti i miei compagni di classe ripetevano quella parola mozzicata, storpiata, che io vedevo saltare dalle loro bocche come un insetto: Tonzilli’! Tonzilli’! Ton-zi-lli’!

Quando la maestra Giovanna riuscì a farli stare zitti, minacciando di far venire la direttrice, aspettai che proseguisse la sua lezione di matematica, mi mostrai calmo, e poi, con un gesto inequivocabile, chiesi di andare in bagno.

– Mae’, statti attenta, che se ne scappa! – sentii che diceva Nicola, appena fuori l’aula – Lo fa sempre.

Ma il paesanotto aveva ormai perso qualsiasi credibilità di fronte alla maestra, che lo zittì con un fulminante:

– Se dici un’altra scemità, ti dò la parte del bambino gesù nella recita di Natale!

L’odioso Piccirillo aveva ragione, l’avevo già fatto diverse volte, con la signorina Buccirosso. Questa nuova non poteva immaginarlo. Uscire dalla scuola senza che nessuno ti chiedesse dove stavi andando continuava ad essere una cosa facilissima. Mentre scendevo le scale del primo piano, controllai che Olga, la bidella, stesse pulendo la palestra, e mi infilai nel giardino dell’ingresso come un insetto, come quello che stava in bocca ai miei compagni.

Tonzilli’, tonzilli’, mi ripetevo sul marciapiede, ma senza pronunciare quella parola, a bocca chiusa. Da quando mi ero operato e avevo smesso di parlare, tutto quello che normalmente mi suonava attorno, i rampicanti sui muri di Via Santo Strato, i claxon delle macchine, le carte che rotolavano sul selciato della discesa Coroglio, i tombini che sussultavano sotto l’autobus, tutto rimbombava, e sembrava intonare quello che io avevo in mente, anche se mai mi sarebbe venuto di reclamare la paternità di quelle cose, quelle parole che avevo la sensazione di sentire. Mai avrei voluto mettermi pure io dentro alla partitura invisibile di quell’orchestra.

La mia intenzione adesso era di andare al Virgiliano: sin da prima dell’operazione volevo ritornare nel parco per vedere con più calma quella statua che avevano messo il mese scorso, e che nonno Vittorio e nonna Valeria avevano applaudito con molto poco entusiasmo, fieri e impettiti vicino a Magaly Arocha, quella signorina con la gonna rosa stretta, la console del Venezuela a Napoli. Feci la strada più lunga per risalire sul viale Virgilio, perché qualsiasi vicino mi avesse visto avrebbe dato subito l’allarme a scuola, o a mia madre, che a quell’ora doveva stare sdraiata sulla sua sedia imbottita del consolato di via De Pretis, il suo posto di lavoro, dove mi aveva portato diverse volte a bere i succhi di parchita offerti dalla console, come no.

Entrai nel parco dall’ingresso principale, c’era pochissima gente, e il rumore degli alberi camminava frettoloso per i viali asfaltati e le terrazze panoramiche, dalle quali il mare, almeno quel giorno che aveva smesso di piovere sì e no una decina di volte, sembrava una enorme big babol scamazzata dal piede di qualcuno, enorme pure lui, chiaro.

Arrivai alla statua senza perdermi, senza avere nessuno alle spalle.

– Questo è il libertador – mi aveva detto nonno Vittorio quando era stata inaugurata la statua – Simón Bolívar: un uomo perseguitato da sciagure familiari, che nacque ricco e morì povero per liberare il suo popolo dal giogo del…

– Bla, bla, bla, leva mano, Vitto’… – lo aveva interrotto nonna Valeria, aggiustandosi con le sue mani tremolanti la permanente che esibiva quel pomeriggio, anche se con un certo imbarazzo – Era una pecora nera, carajito. Tu sai cosa fanno con le pecore nere a volte?

Mia mamma l’aveva richiamata dall’altra parte della terrazza, facendole segno che la console voleva salutarla.

La statua teneva sotto agli occhi un bellissimo scorcio del golfo. Era di bronzo, credo. I suoi occhi di bronzo stavano fissi sul Vesuvio perché, nonno Vittorio mi disse pure questo, da giovane, prima di fare la rivoluzione in Venezuela, Bolívar era venuto qui con un signore tedesco che ne sapeva parecchio di vulcani, di nome Von Humboldt, che l’aveva accompagnato fino a sù, al cratere, dove il libertador aveva potuto vedere il suo futuro.

Non so se era per il nervosismo, per la stanchezza di quella giornata, per questo mio nuovo modo di stare nel silenzio del mio quartiere, e della mia casa, e della natura del parco, ma appena arrivato avevo avuto la precisa sensazione che la statua si fosse in qualche modo accorta di me. A Bolívar lo avevano fatto senza gambe, il suo busto arrivava fino a qui, alla bocca dello stomaco, quasi uguale a quella di Santo Strato che il 17 agosto portavano in giro in processione per tutto il Casale. Sotto teneva una colonna di pietra, e io gli stavo su un fianco: senza guardarlo fisso negli occhi, lui non poteva vedermi.

Mi misi a sedere per tentare di tranquillizarci, sia io che lui. Passò un po’ di tempo e nella mia mente si fece spazio un pensiero più rumoroso di tutti gli altri: pensai che se lui aveva potuto vedere il suo futuro nel Vesuvio, con un po’ di impegno e di coraggio, avrei potuto cercare anch’io un poco del mio nei suoi occhi.

Stavo zitto, sempre zitto, e all’improvviso sentii una specie di voce. Una specie di vento che attraversava la corona di fiori che avevano lasciato al collo del libertador, e faceva muovere i petali con un tintinnio assordante, manco fossero stati di ferro filato.

Sentii che Bolívar mi diceva un sacco di cose, ma era una musica incomprensibile, nella quale, solo appizzando le orecchie e facendomi passare la paura, avevo colto i nomi dei miei nonni, e altre parole che iniziavano con la lettera V.

Improvvisamente ebbi una gran pena per Simón Bolívar e per i due vecchi, seduti nervosi e delusi, per l’ultima volta, nella terrazza della loro casa di Carcas appena venduta, a bere parchita. Pensai che nonno Vittorio e nonno Valeria credevano, a quel punto, che non ci fossero dubbi su di me: che io ero una pecora nera.

Allora mi tappai le orecchie, mi alzai da terra e mi misi proprio davanti alla statua del libertador, lottando contro il suo sguardo.

– Zitto, statte zitto! Non dire scemità! – urlai a squarciagola, con tutta la mia voce – Non dire una parola!

Döner, Finder, un ragazzo indiano, un filosofo

di Davide Orecchio

Un ragazzo indiano

È arrivato in spiaggia un ragazzo indiano e piangeva. Piangeva avanti e indietro sul bagnasciuga senza pace. Poi s’è appoggiato a una roccia e anche lì senza pace piangeva. Gli si avvicinano in molti e chiedono: «Perché piangi? Cosa ti è successo?» E lui spiega che ha perso il portafogli col guadagno della giornata (i parei venduti, le pistole ad acqua, i racchettoni). Duecento euro c’erano dentro. «Mi è caduto in mare! Era in tasca, ora non c’è più!» E piangeva. Due ragazzini hanno preso maschera e boccaglio e si sono buttati a cercare. Un altro ragazzo s’è tuffato a cercare. Il mare era pieno di chi cercava il portafogli del ragazzo indiano che intanto piangeva. Le madri non riuscivano a consolarlo. Figurarsi le nonne e le zie, o bagnanti di passaggio. Dopo un’ora tutto sembra perduto. Dal mare nessuna notizia. Il ragazzo piange e si lamenta col timbro del condannato a una sventura che cresce oltre il momento del portafogli smarrito. Forse prevede ritorsioni e violenze per il guadagno che manca; e piange. Finché il ragazzo che s’era tuffato ritorna gridando: «L’ho trovato!», e gli porge il portafogli bagnato marrone e il ragazzo indiano in lacrime abbraccia il ragazzo, e le madri e le nonne e le fidanzate abbracciano i due ragazzi, e tutta la spiaggia sollevata commenta: «Ah, meno male che l’ha trovato!» Poi il ragazzo indiano corre felice verso le scale, va via, ma una voce maschile lo ferma: «La prossima volta legalo bene!», e lui con gli occhi che ridono risponde: «Sì, sì».

Döner

Guardavo nella tv d’una monocamera berlinese il documentario Berlin Stunde Null (Berlino ora zero). Solo bombe sull’ex città di pietra, gli sfollati, le smorfie, i soldati sovietici. Il vicino di casa suonava una chitarra flamenca. Al governo dominava incontrastato il Kebab. Il costituzionale ma di prossimità rionale neppure scalfito dalla minoritaria opposizione di Würstel o aringhe Kebab era davvero un monarca che amava abbrustolirsi e lasciarsi masticare e inghiottire. Del Kebab troppo crudo dicevi «Roh!» e andavi oltre per la Quest, la Recherche del ben cotto democratico al servizio del popolo Döner Kebab. S’è mai visto un dominatore nel cui dominio sta il farsi mangiare? Di solito il dominatore divora. Attorno alla copula del pasto berlinese s’invertivano invece l’oggetto e il soggetto. La città s’apriva ai desideranti Kebab. Il desiderante non aveva vincoli etici. S’organizzavano persino seminari su Trockij nel ben lanciato inchiodato mondiale da Kreuzberg a Coyoacán stenditoio. Il simile a un Mitterand succulento con yogurt e cipolla Döner Kebab consentiva e sussumeva trockismo, bucharinismo, anarchia, la socialdemocrazia di acciughe e Falafel, l’ambientalismo di Moussaka e peperoni. Una ragazza di Bilbao s’addormentava sul futon dopo aver contato il salto di cento Kebab. Clonato per la democrazia del desiderante il Kebab era plurimo, risorgeva dalla masticazione. L’esito dell’ora zero novecentesca era un tollerante e lascivo seppure illuminista sempre consenziente al pasto dei nudi Kebab che girava sul Gyros e «non tramonta mai il sole», mi disse, «sul mio regno. Che è anche il tuo. Basta che lo desideri. Mangiami».

Finder

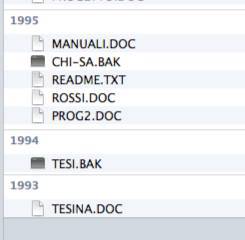

Calcolo di aver posseduto sette computer primari. Il più vecchio dei file, Tesina.doc, storicizzato in un’era che precede l’avvento di Berlusconi e la morte di mia madre, ha compiuto sei traslochi e ancora “è”.

Calcolo di aver posseduto sette computer primari. Il più vecchio dei file, Tesina.doc, storicizzato in un’era che precede l’avvento di Berlusconi e la morte di mia madre, ha compiuto sei traslochi e ancora “è”.

Destato da ricerche distratte del Finder, a volte affiora Tesina.doc. Ventun’anni d’età. Il dormiente. Parla una lingua morta. A quali ingranaggi s’affida? Solo con Open Office accetta il dialogo. Nello stupore del mio schermo Tesina.doc es-plo-de. Affiora la lingua di qualcuno. Un ragazzo? Qualcuno prova a farsi capire. Incespica in uno stile che a me non interessa e promette:

«Esaminerò questo aspetto predominante della teoria di Humboldt attraverso la lettura dei suoi due scritti politici principali, le Idee per un saggio sui limiti dell’attività dello Stato e il Memoriale per una costituzione corporativa, cercando di evidenziare le differenze tra di essi, visto che furono elaborati in fasi molto diverse della vita dell’autore, ma anche i caratteri comuni ad entrambi e, su tutto, l’impostazione di Humboldt, la sua visione del mondo e della società, già pienamente dispiegata nelle Idee, che lo condusse poi ad alcune scelte che si direbbero consequenziali espresse nel Memoriale».

***

Esaminerò — questo predominio — attraverso — la visione — del Memoriale — le Idee – che si direbbero — predominanti — comuni — dispiegate — le differenze e i limiti — di Humboldt il saggio — ma in buona costituzione — predominante — egli — di carattere — autore.

Tesina.doc non dice se nacquero di notte, le righe. Se accanto dormiva un gatto. Se accanto dormiva una madre. Se era giorno, un disco dei Nirvana suonava. A Roma s’attendeva Zooropa. È di cattivo gusto mettere ChiEro di fronte a ChiSono, senz’avvertire. Solo Finder è capace di simili gaffes. L’idiota ostinazione di Finder lo porterebbe a scovare cadaveri, se nell’hard disk ve ne fossero. [ Nell’hard disk ci sono cadaveri, Finder li troverà ] Finder trova senza volere, persino. Non autorizzato. Si dice che a prescindere da Search, Finder scovi. Di tutto. Neanche più parla con Spotlight. Non ha bisogno che Spotlight l’inneschi. Finder è il disseppellitóre. Ha lo scafandro. Usa l’ossigeno della mia lingua, vent’anni e più in punto doc, in lettere e txt; ma quando l’espira m’intossica. Io intossico me, con la mediazione di Finder. L’io cadaverico lingua di ieri avvelena l’io odierno.

Finder sa me. Ha catalogato migliaia di volte — me. È il capitano dei backup. È il mastro di chiavi di Storage. Storage ha un padrone, ed è Finder. “Me” sta diventando .me. “Io” diviene .io. Infinitamente ChiSono risveglia ChiEro (dalla cuccia di Tesina.doc).

Finché entra Logout.

Un filosofo

– Insomma, come l’hanno denazificato quel tipo?

– Con la lavanda gastrica. Ha rigettato tutto il veleno. Un colore, un odore… Quasi corrodeva il tubo di plastica.

– E poi s’è calmato?

– Dal suo angolo miagolava: «Si vede che sono guarito? Dottore, il certificato! Posso aver figli? Mi autorizza a sposarmi, a figliare? È vero che non trasmetterò nulla? Che non è ereditario? Me lo prometta».

– E il dottore?

– Scuoteva la testa. «Non posso promettere», ha detto. «L’odio e il dolore infettano. Chi sbaglia propaga errori. Non posso promettere».

– Un uomo saggio.

– Quasi piangeva. Un filosofo.

Parole sotto la torre

Parole sotto la Torre VIII edizione

Portoscuso, 17-27 luglio

Le vite degli altri

Sul finire del secolo scorso un gruppo di scienziati italiani scoprì i “neuroni specchio”. Neuroni capaci di attivarsi anche solo guardando l’attività compiuta da altri. È la prova scientifica dell’empatia umana. La letteratura, a modo suo, ha sempre saputo della loro esistenza. Tutto quello che fa la letteratura, da millenni, è raccontarci “le vite degli altri”. Non con la morbosità che oggi molto giornalismo televisivo ha. Senza ergersi a giudice che assolve o condanna. Chi scrive, chi racconta, vuole farci vivere tutti i mondi possibili: presenti, passati, futuri. Vuole farci conoscere culture, esistenze, abitudini, pregiudizi. Vuole farci calare nei tormenti, nelle gioie, farci conoscere la tristezza, l’allegria, farci piangere e ridere. Leggere non è solo un bel modo di intrattenere il tempo. È il più elaborato e allo stesso tempo semplice sistema di attivazione dell’empatia umana. Vivere le vite degli altri significa farle proprie. Accrescere la nostra consapevolezza che da vicino, dentro la loro storia, ogni uomo, ogni donna, ci assomiglia. Scrivere e leggere sembrano attività solitarie. Non è vero. Ogni scrittore non scrive mai da solo il suo libro. Ogni romanzo è completato dal lettore, che lo ravviva, lo “attiva” e lo condivide – nel chiuso di una stanza, su un vagone ferroviario, sotto una pianta o un ombrellone – con l’universo degli sconosciuti fratelli presenti in tutto il mondo. Ognuno con la sua vita, tutta da raccontare.

Programma:

Giovedì 17, ore 22,00. Chiacchiere a bocca chiusa

Raquel Martos

conduce: Paolo Lusci, interprete: Veruska Chelo

Venerdì 18, ore 22,00

So Much Younger Than Today – Viaggio nell’Italia di Gigi Meroni

di “Le Voci del tempo”, con: Marco Peroni, Mario Congiu, Mao Gurlino

Sabato 19, ore 22,00. Ridere del male

Stefano Piedimonte incontra Alessandro Robecchi

conduce: Gianni Biondillo

Domenica 20, ore 22,00. Fisica della malinconia

Georgi Gospodinov

conduce: Giorgio Vasta

interprete: Boris Katsamunski

Giovedì 24, ore 22,00. Vite oltre i limiti

Lorenzo Iervolino incontra Giorgio Terruzzi

conduce: Alberto Urgu

Venerdì 25, ore 22,00. Tutti i colori del buio

Nicola Fantini, Davide Longo, Laura Pariani

conduce: Gianni Biondillo

Sabato 26, ore 21,00. Figurelle

di e con LabPerm di Domenico Castaldo

Domenica 27, ore 22,00. Il tempo della vita

Marcos Giralt Torrente

conduce: Anna Rita Briganti

interprete: Veruska Chelo

Aperitivo con l’autore:

Venerdì 25, ore 19,30. Sulcis: antiche arti, giovani innovatori

Olga Bachschmidt, Annalisa Cocco, Mario Figus

conduce: Gianni Biondillo

Sabato 26, ore 19,30. La felicità proibita

Anna Rita Briganti

conduce: Saverio Gaeta

Tutti gli incontri si terranno alla Tonnara Su Pranu, Portoscuso.

Azzurro a nessuno

di Federica Di Blasio

Cassiopea – Mia cara, niente squarci e niente sentimentalismi oggi.

Lira – Forse dovrei solo allontanare la mia mano dal viso e l’occhio dall’unghia di melograno. Distinguo l’elemento triste e tragico nel momento in cui spalle si stagliano all’orizzonte.

Cassiopea – Non vorrei essere amica – di nessuno – ma solo progettare giocattoli sociali. Non vorrei nemmeno una cassetta delle lettere ma lettere nuove e mie.

Lira – Del sangue non amo quel sapore ferroso.

Cassiopea – Nella mia lista di odi incresciosi, ne pescherò uno e griderò altisonante – finché un timpano non sarà perforato e l’allarme non alzerà un sopracciglio.

les nouveaux réalistes: Claretta Caroppo

Lovematic

di

Claretta Caroppo

Lavoro in una lavanderia a gettoni, di quelle che in uno stanzone contengono grandi lavatrici, otto per la precisione, tre da cinque chili, tre da sette chili e due da nove chili, più quattro asciugatrici. Il funzionamento è semplice: si inseriscono le monete in un distributore e si preme il tasto corrispondente alla lavatrice che si vuole utilizzare, si aggiungono poi detersivo e ammorbidente negli appositi scomparti, si preme il tasto di avvio. Il candeggio dura normalmente quarantacinque minuti, più tempo se si lava a 90 gradi. Le lenzuola andrebbero lavate a 90 gradi, a meno che non siano di seta o colorate, in quel caso vanno lavate a 40 gradi, con la bustina trattieni colore. La mia funzione è semplice, me ne sto seduto otto ore nella stanza attigua a quella della lavanderia e sono a disposizione tutte le volte che i clienti hanno bisogno di aiuto. A volte può capitare che i macchinari si inceppino, oppure che salti la luce, peggio ancora che il distributore in cui si inseriscono i soldi non fornisca il resto. Il cliente deve soltanto premere un tasto rosso e luminoso sotto la scritta Servizio Assistenza e la mia voce fuoriesce dall’altoparlante; il più delle volte i problemi si risolvono senza che io mi sposti dallo stanzino alla sala con le lavatrici, perché ormai conosco molti trucchetti per far funzionare le mie macchine. Non mi piace leggere durante il lavoro né sfogliare le riviste di cucina come Anna, la mia collega che fa il turno al mattino.

Passo le ore a fissare dalle telecamere la gente che si sussegue a fare le lavatrici, spero che sbaglino temperatura, gioisco quando scorgo qualcosa di rosso tra le lenzuola bianche e mi aspetto le facce deluse o incazzate dal bucato rosa, quando gli abiti si rimpiccioliscono, si infeltriscono, si smaterializzano, mi ipnotizzo a guardare come tutte quelle persone trascorrono il tempo dopo aver avviato il lavaggio o l’asciugatura. La sera, prima di chiudere, metto insieme la biancheria che è rimasta nelle macchine o che è caduta per terra, raccolgo tutto in una cesta di vimini per gli abiti smarriti. Il mio paradiso dei calzini è fatto di pois, righe, marchi Renato Balestra o Achille, a cui si aggiungono mutande di pizzo, mutande con gli animaletti, mutande a vita bassa, mutande contenitive, perizomi elasticizzati, culotte, ferretti, bottoni. I ferretti e i bottoni sono il nemico numero uno delle lavatrici, se si staccano dai reggiseni o dalle camicie sono costretto a piegarmi bocconi e a pulire i filtri e poi devo lavarmi le mani a lungo per togliermi di dosso quell’odore misto di laguna e pozzanghera. La maggior parte delle persone che usa le nostre lavatrici attende in religioso silenzio che le macchine abbiano finito di adempiere al loro dovere, se si annoiano giocano a Ruzzle, oppure chiamano gli amici con il cellulare, ma non riesco a capire cosa gli raccontino, perché c’è questa idiozia per cui riprendere con la telecamera è legale, ascoltare no. Per questo mi sento molto solo nella mia stanzetta, perché nessuna voce mi fa compagnia. I più giovani si annoiano ad aspettare. Lasciano la lavatrice a girare senza padrone per quarantacinque minuti, escono e attraversano la strada diretti al bar più vicino a prendere un caffè, ritornano quando tutto è finito, azionano l’asciugatrice ed escono a prendere un altro caffè, anche se l’asciugatrice ci mette appena otto minuti a terminare il ciclo. Qualcuno l’ho sorpreso a rubare le mutandine alle ragazze, o a mettere direttamente nell’asciugatrice i vestiti già lavati e bagnati che cadevano per terra e che venivano sollevati assieme alla polvere e alle macchie che si trasferivano dal pavimento alla loro massa umida. Chissà perché le persone sono più sporche se pensano di non essere viste.

Le peggiori clienti sono le ragazze che fanno le intellettuali, quelle che nell’attesa del lavaggio portano con sé un libro da sfogliare sedute sulle nostre panche e che, secondo me, leggono per finta. Purtroppo la telecamera non ha lo zoom e quasi mai riesco a scorgere i titoli di quei testi, ma mi immagino che i russi vadano per la maggiore e mi domando come diamine sia possibile leggere Dostoevskij con il rumore delle lavatrici in funzione, con il caldo asfissiante, l’aria consunta, il campanello che trilla ogni volta che qualcuno entra o esce dalla stanza e che io ho comprato e montato affinché la nostra lavanderia possa essere riconosciuta come quella con la suoneria divertente.

Ogni martedì, subito dopo pranzo, arriva un vecchietto molto alto; deve essere vedovo, credo infatti sia stato sposato a lungo, perché cammina come qualcuno che per anni è stato abituato ad andare in giro accompagnato, che ha fatto da sostegno alla camminata di un altro essere umano, mi immagino una moglie ammalata, minuta, con i capelli raccolti in una treccia da rifare ogni mattina. Mentre aspetta che la lavatrice abbia terminato il lavaggio, si muove su e giù per la stanza e ogni tanto si appoggia il braccio sinistro vicino al gomito destro, tocca una mano immaginaria di cui sente la mancanza; indossa tutti i martedì sempre gli stessi abiti: pantaloni di fustagno marroni, gilet grigio con lo scollo a V, una camicia a scacchi con piccole righe beige e grandi righe blu; le volte in cui non passeggia si addormenta su una panca con la testa reclinata, la bocca aperta, il mento lasciato cadere indolente, le braccia incrociate sul ventre piatto e io resto ad osservarlo dalla telecamera, mi aspetto che non si risvegli più, lo vedo sussultare al suono del campanello e non morire mai.

Il secondo martedì di Aprile sono saltato dalla sedia insieme a quel vecchietto dalla panca della lavanderia, il suono all’entrata è divenuto straziante quando è arrivata mia madre con un trolley gigante, blu elettrico, dozzinale, che doveva essere davvero pesante per come lo ha gettato per terra. Ha scelto la lavatrice con il carico da nove kg e l’ha riempita tutta, senza fare una selezione tra il cotone, la lana, la seta, e mi sono chiesto se anche quando ero piccolo lavasse tutto indistintamente a 30 gradi, se fosse per questo che i miei calzini di spugna erano sempre un po’ giallini sulle punte e sui talloni. Mia madre si è seduta accanto al vecchio e hanno parlato ininterrottamente per quarantacinque minuti, per via di quella cosa dell’illegalità non ho potuto sentire cosa si sono detti, ma hanno riso, e si sono fermati per qualche secondo ad ascoltare un rumore, o una voce, chissà, che credo provenisse da fuori. Sono stati fermi come se avessi premuto il tasto pausa alla telecamera da cui potevo vederli. Non ho aspettato di scoprire che cosa mia mamma avrebbe tirato fuori dalla lavatrice, da lì avrei potuto capire molto, ma mi sono distratto immaginando che il vecchio le avesse chiesto quelle cose banali che le persone si domandano appena si sono conosciute e che lei gli avesse mentito dicendogli che figli non ne aveva, o che erano morti, o criminali. Avrei voluto sentire che cosa si erano detti, e poi sarei voluto entrare nella stanza insalubre e vischiosa della lavanderia e dire ‘Piacere, sono Carlo, il figlio della signora. E sono vivo e non sono criminale e questo lavaggio glielo regalo’. E poi andare via, lasciarli in quell’imbarazzo e nel frattempo girarmi una sigaretta e accenderla per la prima volta nello stanzino dove è vietato fumare, chiamare il mio responsabile e chiedergli di cambiare zona, città, di assegnarmi ad un’altra lavanderia.

Tutte le lavatrici hanno un nome, all’inizio avevo attribuito a ciascuna un numero, ma alcuni numeri mi piacciono più di altri, mentre i nomi per me sono tutti uguali e non volevo che la manutenzione della 7 o della 3 fosse più accurata di quella della 8 o della 4. Le lavatrici piccole si chiamano Donna, Jenni, Betty, Sasha, quelle medie Zerlina, Violetta, Manon, le più grandi Novita e Felicita senza accento, che di per sé mi pareva un elemento di disparità, mentre anche così si capisce benissimo la gioia che ho provato quando ci sono state portate dal magazzino dalla sede centrale. Le asciugatrici non hanno un nome, non se lo meritano, fanno quello che dovrebbero fare il sole o il vento, anche se in questa città non ci sono né sole né vento; le asciugatrici sono per persone che non sanno aspettare, che quel giorno in particolare vogliono mettere un vestito in particolare, ed io non le capisco, perché anche gli abiti, come i nomi, alla fine sono tutti uguali, l’ho imparato in questi sei anni e mezzo di lavanderia a gettoni, me lo ricordo ogni volta che guardo il cesto della biancheria smarrita.

Comprensibilità / incomprensibilità in poesia

[Questo testo è nato da una discussione svoltasi sul sito “Poliscritture”. Ed è stato poi lì pubblicato come pezzo autonomo. Lo ripropongo molto volentieri su NI.]

di Massimo Parizzi

Per me questa discussione è stata tutta interessante. Ma riguardo a un tema in particolare, la “comprensibilità/incomprensibilità” in poesia, vorrei cercare di dire qualcosa su questioni che, stranamente, mi sembra non siano state toccate. Scusate se comincio con ricordi personali.

Il colonialismo, Montanelli, i nonni fascisti, la memoria

dialogo fra Igiaba Scego e Paolo Di Paolo

(da «Il Garantista» 25.6.2014)

Mentre Carlo Lucarelli ambienta il suo ultimo romanzo Albergo Italia (Einaudi) nell’Eritrea di fine Ottocento, il grande rimosso del colonialismo italiano torna a farsi sentire in Roma negata (Ediesse), che Igiaba Scego, scrittrice italiana di origine somala, ha scritto cercando i luoghi di Roma segnati dalle antiche imprese africane. Il fotografo Rino Bianchi la accompagna fissando spazi che ogni giorno percorriamo senza sapere, senza ricordare. L’impegno di Scego e Bianchi è la memoria, è riportare alla luce tracce anche dolorose del remoto e ottuso sogno imperialista. A un certo punto del racconto spunta anche Indro Montanelli, fondatore di quel «Giornale» che proprio oggi compie quarant’anni. Montanelli era stato in Africa da volontario fascista nella campagna del 1936. Negli anni Novanta polemizzò a lungo con lo storico Angelo Del Boca sull’uso dei gas (Indro li negava, Del Boca dimostrò con i documenti che furono usati). Sui nonni colonialisti dialogano in questa pagina Igiaba Scego e lo scrittore Paolo Di Paolo, che ha appena pubblicato Tutte le speranze. Montanelli raccontato da chi non c’era (Rizzoli), una rilettura personale della vita del grande e discusso giornalista.

IGIABA SCEGO

Howa Tako per me era la donna raffigurata sui cento scellini somali. Una donna con un bimbo issato sul grembo e una grinta rabbiosa che incitava i popoli alla rivolta. Ricordo che da bambina ero affascinata da questa donna che emergeva dal sole con in mano gli strumenti della resistenza. Howa aveva riempito il mio immaginario di piccola ribelle e con un certo orgoglio dicevo sempre a mia madre «Da grande voglio diventare come lei». Quando non spuntava fuori da una banconota, Howa come per magia si issava potente su un piedistallo altissimo e bianchissimo. Era la mia statua preferita a Mogadiscio, quando ancora c’era la mia Mogadiscio, quando ancora c’erano le statue, prima della guerra. Mi piaceva il suo guntino che lasciava scoperta una spalla, il foulard leggero che le copriva la testa e quella folle corsa che caratterizzava il suo mondo. Poi però il mio sguardo di bambina si fissava su quella freccia che Howa aveva conficcata in petto. Non era una freccia di Cupido purtroppo, ma qualcosa che l’avrebbe presto portata alla morte. Howa era lì, a pochi metri dal teatro nazionale di Mogadiscio, a testimoniare la sua lotta contro il colonialismo. Di lei lo scrittore Nurrudin Farah dirà che stava compiendo un jihad contro gli invasori italiani quando è morta.

Howa Tako, figura mitologica (si sa molto poco di lei) e storica insieme (perché sono tutti concordi sulla sua reale esistenza e su quella morte atroce) per me è sempre stato un monito a combattere le discriminazioni e le pratiche coloniali ovunque fossero. Una nonna ideale, una donna forte, come lo erano in tante. Però in Italia di questa forza delle donne dell’Africa Orientale si è sempre saputo poco. Domina l’immaginario la faccetta nera, la donna facile, sempre in offerta, «una cosa che serve al maschio bianco quando ha bisogno carnale» come sottolinea lo scrittore coloniale Mitrano Sani nel suo Femina Somala, 1934. E qui il pensiero mi corre alla dodicenne Fatima moglie provvisoria di Indro Montanelli. Una moglie da colonia «regolarmente comprata» insieme ad un cavallo e un fucile per la modica spesa di 500 lire come ci teneva a precisare l’Indro Nazionale. Ad Enzo Biagi dirà durante un’intervista riferendosi alla sua sposa bambina «a dodici anni quelle lì erano già donne». Dirà di lei che era docile, un animalino e che per accontentarla «io li misi su un tuqul con dei polli». Quello che mi ha sempre colpito, e non solo in Indro Montanelli, ma in genere degli italiani in colonia è questa sorta di rigenerazione maschile di cui parlano spesso, come se l’Africa intera fosse un enorme Viagra naturale. Lo stesso Montanelli pur rendendosi conto dell’astoricità dell’impresa coloniale italiana dirà che «ebbi due anni di vita all’aria aperta, bella, di avventura, in cui credetti di essere un personaggio di Kipling». Ma quelli che per lui furono anni bellissimi, sono anni – e ce lo ricorda Angelo Del Boca nella sua monumentale opera Gli Italiani in Africa orientale – di odio, strage, genocidio. Anni di popolazioni gassate, donne stuprate, deportazioni coatte. Oggi di questa storia in comune si ricorda poco. Non viene studiata a scuola, non viene reso patrimonio nazionale. Forse è ora che l’Italia cominci a studiarla la storia del colonialismo, perché è proprio dagli errori del passato che forse si potrà costruire un futuro di speranza. Un futuro dove finalmente potremmo essere una Repubblica fondata sull’amore, la conoscenza reciproca e il rispetto dell’altro.

PAOLO DI PAOLO

C’è un video su YouTube, estratto da una trasmissione Rai con Gianni Bisiach del 1969: Montanelli racconta la sua avventura coloniale, con un tono in effetti un po’ spiccio e un po’ tronfio. Quando racconta della sua sposa ragazzina – «regolarmente comprata dal padre» – lo fa con un sorriso troppo lieve, che gli si spegne sulla labbra quando dal pubblico una giovane donna lo accusa di maschilismo e di violenza. Indro balbetta, ripete che in Africa era diverso, ma non convince. Interessanti sono i commenti odierni sotto il video (peraltro postato da una trentenne): è, come sempre, una gragnuola di insulti, di improperi, «pedofilo», «porco», «fascista». A difendere il giornalista sono in pochi, ed è comprensibile: l’avventura nel ’36 con la dodicenne non è difendibile. Ma queste reazioni un po’ isteriche, tipiche della Rete, ci dicono quanto sia sommerso il nostro passato coloniale. I fantasmi che abitano le coscienze di generazioni di francesi o di portoghesi non abitano le nostre.

L’impresa fascista in Abissinia passa troppo spesso – ha ragione Igiaba Scego – per una qualunque allegra scampagnata. Ma se lei, che ha cercato dentro Roma le tracce di questo passato, ha nell’eroina Howa Tako una nonna ideale, a molti di noi tocca fare i conti con i nonni reali. Quanti affrettati detrattori dell’Indro colonialista ignorano di avere rami del proprio albero genealogico implicati in quello stesso passato? Il punto è questo: non sappiamo niente. Abbiamo alle spalle nonni e bisnonni fascisti volontari e involontari: parlo del mio, classe 1918, andò in Africa anche lui, e tornò – diceva mia nonna – che era irriconoscibile. C’è ancora da esplorare questo paesaggio di nonni fascisti, c’è ancora da fare i conti sul serio, con le loro speranze sbagliate,con i loro inciampi coloniali, machisti, bellicosi, violenti. Invece si ha sempre l’impressione, in un certo discorso pubblico, che tutti abbiano avuto nonni partigiani. Magari! Si può cambiare look, ma è difficile cambiare gli avi. Siamo ancora in tempo per riaprire un discorso differente, meno preoccupato, meno affannato dall’emettere sentenze – facili, in fin dei conti – e più profondo di qualunque condanna. Non è nemmeno questione di assolvere, per carità, ma – una buona volta – di capire. Senza quest’ansia ridicola di sentirsi puri, giusti, migliori a posteriori. Ricordo l’onestà con cui Carlo Lizzani, maestro di sinistra, ricordava, seduto nel salotto di casa sua, il suo entusiasmo di ventenne per Mussolini. E ricordo con emozione la lettura dell’unico libro, o uno dei pochissimi, che abbia tentato di fare i conti in modo diverso con quel passato scomodo: Accanto alla tigre di Lorenzo Pavolini, nipote del gerarca. La dedica del romanzo è: «Ai padri». E l’incipit suona così: «Non sapevo che mio nonno fosse un gerarca fascista fucilato a Dongo e appeso a testa in giù a piazzale Loreto».

La prospettiva più onesta e più utile da cui partire sempre: «Non sapevo». Non occorre neanche troppo il sensazionalismo alla Pansa, che forse ha qualcosa di nevrotico, e così non occorrono spalti e rispettive tifoserie. I tribunali da cui si giudica, in un senso o nell’altro, il passato hanno sempre qualcosa di posticcio, quando non di retorico («Pazzi che dicevate mai più, presto, riditelo» esclamava Beckett). Vorrei invece andare incontro a mio nonno, a Montanelli, ai nonni in un luogo in cui guardarli in faccia senza l’assedio degli applausi o dei fischi.

les nouveaux réalistes: Alessandro Zannoni

Genesi di un principe azzurro

di

Alessandro Zannoni

Sono figlio di quella che una volta veniva chiamata pettinatrice.

Ho trascorso gran parte della mia infanzia nel negozio di mia madre circondato da donne di ogni età, ceto sociale e bellezza. Coccolato da tutte, amato da molte, promesso sposo di alcune. Mi sono sempre sentito un privilegiato, quasi un prescelto, come un semidio o una roba del genere.

Vivrai tra le donne e imparerai a conoscerle, ne amerai quante più potrai, godrai dei frutti della loro terra etc etc…

Ero un bambino felice e un futuro radioso mi aspettava, perché dentro quelle quattro mura colorate di rosa antico ho imparato tutto sulle donne, tutto quello che bisogna sapere per farle sentire amate e felici, comprese, protette, complete.

Ho imparato tutto direttamente alla fonte, mentre ascoltavo le lamentele sui mariti e i fidanzati, mentre i caschi sparavano rumorosa aria bollente e mia madre acconciava certe cofane che mi sembrava sempre un miracolo della fisica, e le sue aiutanti limavano e pitturavano unghie di mani che faticavano a stare ferme mentre le donne parlavano. Sembrava che facessi altre cose, che non badassi a loro, che fossi troppo piccolo per capire o per interessarmi alle dinamiche più importanti dell’equilibrio del mondo e della vita stessa, invece ascoltavo eccome; magari non capivo proprio tutto ma ascoltavo e incameravo, inconsciamente, nozioni che mi sarebbero state utili più avanti. Crescendo ho imparato a conoscere le donne anche dalla posta del cuore di Cosmopolitan, che sul tavolino delle riviste non mancava mai, leggendo le richieste di auto di ragazze inesperte o di mogli disperate, e le risposte illuminanti di una entità femminile onnisciente.

Oggi credo proprio che tutti gli uomini dovrebbero trascorrere i primi dieci anni di vita nel negozio di una parrucchiera, lo penso davvero. Tra uomo e donna le cose andrebbero meglio, di certo.

Ripensando alla mia infanzia tra tutta quella bellezza di cosce nude di prime minigonne e camicette sbottonate, di magliette scollate e culi insaccati in jeans stretti, di tacchi alti e calze velate e reggicalze e gonne lunghe con gli spacchi e bocche con rossetti pesanti e occhi truccati e sopracciglia curate e ascelle ancora orgogliose di peli, ripensando a tutta quella bellezza che ammiravo e che sarebbe diventata poi il mio campo da gioco e d’amore – ripensandoci, adesso – posso confessare che esisteva una nuvola, unica ma enorme, che offuscava quel mio radioso futuro, e che mi angustiava parecchio: il principe da fotoromanzo.

All’epoca ero molto preoccupato, non c’è niente da ridere.

I fotoromanzi erano la vera letteratura pop degli anni ’70/’80. Le clienti, tutte, erano avide lettrici di quelle storie a fotogrammi dove si coronavano sogni romantici di amori difficili. Il problema era che, in quelle storie così moderne, veniva alimentato il mito del principe azzurro. Liberazione sessuale o meno, quello era un mito troppo radicato nella loro visione della vita, era il punto debole attaccabile di un super eroe perfetto, l’ostacolo fatale dopo un percorso netto. Io ricordo gli sguardi di quelle donne di ogni età, e ne ricordo perfettamente ogni espressione, mentre sfogliavano quelle storie. Riconoscevo, in quegli occhi e nei respiri trattenuti, la voglia di essere le protagoniste di quegli amori, di quei baci, di quell’epica azzurra. L’amore era il loro sogno, il desiderio primo di tutte quelle donne. Ma non ero io quello che glielo avrebbe fatto assaporare, non ero io che bramavano e sognavano, quello per cui avrebbero lasciato il marito o il fidanzato in macchina ad aspettare fuori dal negozio di mia madre. Ennò.

Il principe azzurro dei loro sogni era Franco Gasparri.

Moro, alto, ben fatto, bellissimo. Non c’era nessun altro attore da fotoromanzo che gli tenesse testa. All’apice della fama, Franco menava pure Alain Delon, anche se aveva la erre moscia – cosa di cui chiedeva sempre scusa al pubblico.

Avrei dovuto odiarlo, come da copione, perché due capibranco non possono coesistere, ma segretamente mi era simpatico, anche se era più bello di me, e parteggiavo per lui in ogni fotoromanzo in cui appariva. Pure Brunetta, la ragazza che lavorava da mia madre, bella mora con due tette generosissime, stravedeva per lui. Per lui e Boninsegna. Brunetta tifava l’Inter. Anche sua sorella Nicoletta tifava Inter, ma le piaceva Bordon. Ricordo che partivano i mercoledì di coppa con i loro fidanzati e seguivano la squadra dovunque. Non capivo, dall’alto dei miei pochi anni, come potessero, quei ragazzi, permettere alle fidanzate di andare a vedere giocatori di cui erano palesemente innamorate, e di cui tenevano spudoratamente i poster in camera. A volte Brunetta, quando tornava da qualche vittoriosa trasferta europea, diceva che forse Bonimba era più bello di Franco Gasparri, ma la cosa durava solo un giovedì, perché poi il venerdì tornava a sospirare sulle pagine dei fotoromanzi insieme alle clienti. A volte Brunetta mi diceva che da grande mi avrebbe sposato, nonostante Franco Gasparri e Roberto Boninsegna, e se mi lavavo i capelli in negozio era lei che me li asciugava, e questo era sicuramente un segno d’amore. Ma devi sbrigarti a crescere, concludeva. Io guardavo mia mamma per vedere se aveva sentito, come a farle intendere che stava a lei aiutarmi in quell’impresa, e mia madre ogni volta rideva e faceva sì con la testa, e diceva sempre chissà che fila di donne ci sarà che ti vorranno sposare. Io mi gonfiavo di orgoglio maschio, ché pure le clienti facevano sì con la testa e le davano ragione e mi sorridevano, e Franco Gasparri mi sembrava meno pericoloso, e certe volte ho pensato pure che saremo diventati amici e che ci saremo divisi equamente le fidanzate, perché i grandi uomini sono pure generosi.