Per maggiori informazioni sulla sospensione del blog di poesia, diretto da Francesco Marotta si legga qui.

Nota Post

Avevo programmato questo post ieri mattina e in serata, grazie alla mobilitazione che c’è stata in rete e fuori, il guasto “tecnico” è stato superato. Qui Effeemme dice la sua, la nostra forse, sicuramente anche la mia. effeffe

No Transmission No Poetry

Strappare la pagina (al libro di Satana)

di Enrico Camporesi

Paolo Cherchi Usai, La storia del cinema in 1000 parole (Il Castoro, Milano, 2012)

La restriction est inventive au moins autant de fois que la surabondance des libertés peut l’être. Je n’irai pas jusqu’à dire avec Joseph de Maistre que tout ce qui gêne l’homme le fortifie. De Maistre ne songeait peut-être pas qu’il est des chaussures trop étroites. Mais, s’agissant des arts, il me répondrait assez bien, sans doute, que des chaussures trop étroites nous feraient inventer des danses toutes nouvelles.

Paul Valéry, Discours prononcé au deuxième congrès international d’esthétique et de science de l’art, 1937.

È un libriccino agile e snello questo nuovo volume di Paolo Cherchi Usai. Vedendolo adagiato fra i ripiani delle librerie si potrebbe pensare che non si tratti che di una strenna natalizia, un pensiero da offrire all’amico cinefilo o allo studente novizio di storia del cinema, come una sorta di incoraggiamento divertito o malizioso. Eppure La storia del cinema in 1000 parole (Il Castoro, Milano 2012) già dal titolo mette in evidenza qualcosa di estremamente avvincente, la sfida occasionata da una costrizione.

L’arco di tempo è ampio, scandito per decenni – e a ritroso (dal 2020 al 1891). La scatola degli attrezzi per comporre questa storia è al contrario estremamente minuta: mille parole e un’ immagine per anno, ma a partire dal 2010 giacché l’avvenire è cieco. Così se Cherchi Usai inforca in principio gli occhiali dello spettatore di Avatar (J. Cameron, 2009) è per ripercorrere un tempo trascorso. La constatazione che chiude il paragrafo sul decennio 2010-2001, senza essere sofferta, è nondimeno straziante: «muore la pellicola, lo spettacolo continua. Il pubblico non bada alla differenza». L’autore, che nel cinema andato vede il proprio oggetto di elezione (attualmente direttore della collezione film alla George Eastman House di Rochester), guarda al passato senza alcuna velleità nostalgica. Piuttosto si ha l’impressione che egli sia mosso da una pulsione “apocalittica”, nell’accezione etimologica originaria: si tratta infatti di un disvelamento. Sfogliando le pagine del libro è la storia dell’immagine in movimento a mostrarsi, rischiarata dalla luce della catastrofe digitale, che si fa qui non abbacinante, ma condizione di visibilità.

Cherchi Usai aveva già abituato i suoi lettori a qualcosa del genere nell’imprescindibile volume di aforismi che in Italia venne pubblicato con il titolo L’ultimo spettatore (Il Castoro, Milano 1999), per poi circolare in un’edizione rivista e aggiornata in inglese (The Death of Cinema, BFI, London 2005). All’epoca della prima pubblicazione in rivista – la bolognese Cinegrafie, diretta da Michele Canosa – c’era già chi gridava allo scandalo. A essere preso di mira nello scritto era il tono, considerato saccente, oracolare. Come accettare inoltre che qualcuno dell’ambiente cinetecario si spingesse a dire che «il cinema è l’arte di distruggere le immagini»?

Questa Storia del cinema in 1000 parole, sebbene più trattenuta, ci pare coerente con l’impostazione del suo libro più provocatorio, e per due motivi almeno. Da un lato vi è infatti la tensione “apocalittica”, sulla quale ci siamo già intrattenuti brevemente; dall’altro vi è la concisione della scrittura. Laddove L’ultimo spettatore procedeva per aforismi, a volte vere e proprie schegge di pensiero non più lunghe di una riga, qui è la concezione intera del libro a trovarsi costretta entro il numero di parole da impiegare. Rinunciando alla tentazione di Sheherazade, l’autore sceglie una cifra piena: 1000, non una di più – cioè non 1000 e una, parole. Nonostante i limiti imposti, l’ultimo aggettivo che si vorrebbe impiegare per descrivere il libro è “secco”. Al massimo ci si potrebbe concedere di presentarlo come “asciutto”, quasi una pellicola in nitrato che abbia perso la sua tinta di imbibizione. Non perché al volume faccia difetto il “colore”, beninteso, ma perché la storia del cinema ci è presentata come un resto: come una pagina, facendo appello a Dreyer, strappata al libro di Satana.

In queste pagine svolazzanti cosa troviamo? Più che il taccuino di uno spettatore, una sintesi che abbraccia un decennio intero. Sebbene più volte ricorra alla strategia della lista, per ovviare alla legge di una composizione serrata, Cherchi Usai non manca di inserirvi annotazioni brillanti e divertite. Citiamo qui almeno l’ultima riga dal decennio post-maggio ’68 (1980-1971): «l’immaginazione al potere genera Spielberg e Guerre Stellari, poi contempla se stessa in Effetto notte». O ancora l’incipit che riguarda gli anni Sessanta: «da allora i registi si proclamano “autori”; forse lo sono sempre stati. Niente compromessi: Antonioni, Bresson, 8½, Bergman e Il mucchio selvaggio rivendicano la libertà di creare. Jacques Tati approva, pur standosene zitto». Si tratta di accostamenti folgoranti, suscitati dalla costrizione imposta, impensabili altrimenti. Intellegibili dal lettore meno avvertito, che comunque può trattenere il canone di riferimento, le rapide asserzioni dell’autore non mancano di sedurre anche il connoisseur.

È a costui che forse si rivolgono più specificamente le ultime pagine (diciamo dal 1920 fino al 1891), nelle quali il corpus filmico permane tuttora meno conosciuto. Ed è qui che si ravvisa la maggior libertà anche nella selezione dell’iconografia, che altrove è purtroppo solo in parte punteggiata da casi più eccentrici e che privilegia altrimenti opere più istituzionali (citiamo però almeno l’inclusione dello straordinario What’s Opera, Doc? di Chuck Jones per l’anno 1957). Quanto più il volume volge al passato, tanto più esso ci attrae irresistibilmente. È qui che troviamo immagini da Malombra (C. Gallone, 1917), Émile Cohl, La leggenda di San Nicola (Itala Film, 1907), The Big Swallow (J. Williamson, 1901) scendendo fino a The Kiss di Edison, Robert William Paul, Émile Reynaud e Georges Demenÿ. Un piccolo disappunto ci coglie: vedere il 63mm di The Corbett-Fitzimmons Fight (1897) così tristemente mutilato. Ma forse, riflettiamo, non è altro che l’ennesima costrizione – questa volta dettata da esigenze di impaginazione.

Leggendo e rileggendo il libriccino non può non ritornare alla mente la celebre osservazione di Paul Valéry riguardo alla possibilità di creare nuove danze indossando scarpe troppo strette. Così procede Paolo Cherchi Usai, costringendo la penna in mille parole, concedendosi in più una manciata di immagini. Di certo fuoriesce un oggetto singolare e affascinante, un minuto appiglio per ripensare una disciplina (la storiografia del cinema) necessariamente dinamica, mutevole: una storia che non si può fare a meno di riscrivere, non fosse che per il piacere del racconto. Guizza anche in chiusura, fulminante, una splendida riga capace di sintetizzare da sola l’epopea che il libro si propone di ricapitolare. Qui la riportiamo: «fotografie intermittenti, la seduzione meccanica di un battito di palpebre, il cinema».

Nuovi Autismi 30 – I vecchi

di Giacomo Sartori

I vecchi sono ingombranti, e spesso anche molto costosi. Bisogna farli accudire da una badante, e le badanti costano. La paga oraria non è certo alta, anzi spesso è da fame, ma considerando che un vecchio bavoso lo è ventiquattro ore al giorno sette giorni in settimana, viene fuori un patrimonio. A far bene bisognerebbe poterli rottamare. Ma sarebbe un repulisti un po’ di cattivo gusto: siamo diventati molto egoisti, e per soddisfare le nostre voglie e ubbie siamo pronti a qualsiasi cosa, ma non siamo cruenti, non siamo sanguinari. Senza contare che a qualcuno ricorderebbe forse certi eccessi del passato, e verrebbero fuori mille polemiche. Siamo squali buonisti e inclini ai sentimentalismi, amiamo avere buona coscienza. E poi a trucidare i vecchi fuori uso si abbasserebbe l’età media, mentre noi teniamo molto all’età media. Se per esempio abbiamo cinquantaquattro anni e siamo italiani e di sesso maschile, faccio un esempio a caso, ci fa piacere pensare che statisticamente vivremo fino a settantanove anni. Magari rincoglioniti, e con una badante straniera, ammesso e non concesso che qualcuno ce la pagherà (chi?), però insomma abbiamo qualche probabilità di vivere fino a settantanove anni. Ci scoccerebbe pensare che a causa dello sterminio di tutti i vecchi rincoglioniti vivremo solo fino a settantatre anni, o addirittura fino a settantuno, tanto per dire. E allora bisogna sopportarli, e mettere mano al portafoglio.

Una volta si pensava che i vecchi a dispetto dell’apparenza avessero molto da insegnare: invece di guardarli con sconcerto gli si chiedevano delle cose, nelle famiglie e nei villaggi li si ingaggiava come consulenti nei campi più disparati. Venivano riveriti e rispettati come preziosi reperti archeologici, coccolati peggio di cagnolini. Si pensava che detenessero la verità, o insomma che detenessero un grado superiore di verità rispetto alle persone più giovani. Era una credenza illogica e delirante, ma in fondo sul piano personale anche consolante: uno si diceva che con l’età la salute e le facoltà sensoriali e intellettive scemavano, e spesso anche l’umore si degradava, ma aumentava la saggezza, lievitavano la stima e l’apprezzamento. C’era insomma una sorta di compensazione. Adesso non ci sono attenuanti, si va verso una degradazione a tutto campo. La demenza senile, così diffusa, è la metafora di inettitudini e inutilità non più occultabili.

Quando uno comincia a non essere più tanto giovane si imbruttisce e le sue prestazioni si fanno meno efficienti, si pensa ora: come un aggeggio elettronico più che superato, come un telefonino di una generazione ormai obsoleta. Poi il processo di obsolescenza va avanti, fino a diventare imbarazzante, grottesco. Nessuno si sognerebbe di mostrarsi con un computer di venti anni fa, mentre certi vecchi impresentabili vanno ancora in giro come se niente fosse, ci si dice. È un nuovo sistema di pensare, e la storia ci ha insegnato che le nuove visioni hanno sempre ragione, o comunque finiscono per fare piazza pulita delle vecchie. Va quindi considerato un progresso, una nuova tappa nella parabola gloriosa dell’umanità. I primi a capirlo sono i vecchi stessi: nel tentativo di mimetizzarsi indossano scarpe da ginnastica e felpe con il cappuccio, fanno in tutti i modi i giovani. Il che agli occhi dei veri giovani è ancora più sconveniente.

Il mondo evolve, è normale. Le difficoltà sono per quelli che sono un po’ rimasti attaccati al passato e un po’ no, quelle vie di mezzo che per nostalgia o altro fanno fatica a incenerire le vecchie credenze, pur avendole sempre osteggiate. Come per esempio il sottoscritto. Diciamo la verità, io di fronte a molti giovani che frequento (tutta la mia cosiddetta giovinezza l’ho passata con persone più anziane di me, ora attorno a me ci sono solo individui più giovani: forse proprio per questo faccio fatica a attribuirmi una precisa età sociologica), penso di avere una marcia in più. Riconosco nel loro agire una maggiore coerenza coi tempi, e rinvengo in loro plaghe di mistero, sintomo indubbio del mio progressivo anacronismo, però mi sembra pur sempre di sapere come finiranno le frasi, come si gratteranno, come si tumefaranno col tempo le loro facce. Nei loro occhi vedo che mi considerano un relitto ormai fuori competizione, ma a me paiono quegli orologi nei quali si può ammirare il meccanismo interno, prevedibili nel loro atemporale ticchettare. È un’illusione ottica, un’allucinazione, però non riesco a liberarmene. Mi dico anzi che loro stessi dovrebbero manifestarmi che trovano in me tesori di cui difettano: dovrebbero farmi domande, chiedermi consigli. Sono fantasmagorie surreali, ma dure a morire come idre con sette teste che ricacciano appena mozzate. Dentro di me chiamo questo mio ipotetico surplus più geologico – sedimentario – che gnoseologico “esperienza della vita”, una locuzione che non ha più corso, e che probabilmente tra non molto verrà bandita dai dizionari.

I vecchi si vendicano del resto della detronizzazione che hanno subito, è normale. La contropartita del rispetto immeritato che li ammantava era la benevolenza: sorridevano, e il loro ghigno sdentato era un’accettazione indulgente (solo nelle periferie degli occhi baluginavano a tratti guizzi di ironia), un incoraggiamento a perseverare. Come tutti i despoti detentori di un potere prevaricante vedevano di buon occhio i loro sudditi, vale a dire i giovani: li scusavano se sbagliavano, li riprendevano con liquidi gorgheggiamenti di gola. Ora invece gli anziani, come dicevo travestiti ormai da adolescenti, si sogguardano alle spalle con occhi incattiviti. Sentono fiati ostili sul collo, e quindi sputano saliva, si aggrappano al potere politico o finanziario, diventano dure e sorde cozze. Se potessero sterminerebbero tutti i giovani, si infilerebbero come ostinati sommozzatori nelle loro pelli elastiche. Terrorizzati di perdere il cosiddetto senno.

(l’immagine: Mary Tillman Smith, “Intitled”)

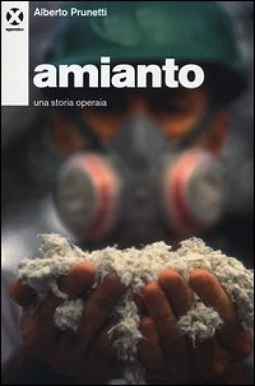

Amianto

(Pubblico qui di seguito una nota critica di Marco Rovelli su un’opera importante, Amianto, e di seguito un estratto dal libro di Alberto Prunetti. Libro, che, ovviamente, consiglio anch’io di leggere. G.B.)

(Pubblico qui di seguito una nota critica di Marco Rovelli su un’opera importante, Amianto, e di seguito un estratto dal libro di Alberto Prunetti. Libro, che, ovviamente, consiglio anch’io di leggere. G.B.)

Marco Rovelli su l’Unità del 5/1/2013:

“Amianto. Una storia operaia”. Titolo e sottotitolo secchi, asciutti, precisi. E’ l’ultimo libro (“terribile e bellissimo”, come ha scritto Valerio Evangelisti nella prefazione) di Alberto Prunetti, edito da Agenzia X. La storia di Renato Prunetti, padre di Alberto, operaio dall’età di quattordici anni, che ha respirato amianto fino a morirne. Renato lo vediamo nei capannoni di Piombino e in quelli dell’Ilva di Taranto, o a Casale Monferrato, ovunque c’era da respirare quella vita che si faceva morte. E vediamo anche l’autore stesso, che rammemora la propria infanzia, “operaia” anch’essa. Nella storia di Renato Prunetti c’è la storia di un materiale che ha fatto schiere di morti, nel silenzio più assoluto (ne scrissi in passato, e approfondirne le vicende lascia davvero sgomenti: per iniziare, vedete il sito amiantomaipiù). Era dagli anni Trenta che si conoscevano gli effetti letali dell’amianto, ma fino agli anni Ottanta nulla cambiò: una vicenda paradigmatica di come gli interessi delle grande industrie prevalgano su tutto il resto. Ma il libro di Prunetti – oltre a essere una vera e propria inchiesta sul campo, che ci fa vedere la materialità delle fabbriche, che ci mostra il lavoro vivo negli stabilimenti – è anche una vera e propria opera letteraria. La scrittura di questo libro, nella suo dato scabro, secco, nel suo andare dritta al cuore materico del reale, ci fa sentire, e sentire veramente, i suoni profondi di quella storia operaia. Si sente che quella storia è cresciuta tra le mani dell’autore suo malgrado, che lo ha preso e coinvolto fino al cuore: in questo sta la letterarietà del libro, non nell’artificiosità, ma nella necessità, nell’urgenza, nella sua verità (termine così equivoco, ma a sua volta così necessario, se declinato al singolare).

Da Alberto Prunetti, Amianto, una storia operaia, Agenzia X, 2012, pp. 160

Questa è la storia operaia di un tipo qualsiasi, una storia come tante, di quelli che sono cresciuti nel dopoguerra, hanno fatto un pezzo del boom economico italiano sulla loro pelle, hanno vissuto la crisi petrolifera del ’73 sulle proprie tasche e sono morti all’inizio del nuovo secolo, ammalati dopo avere smesso di lavorare. Uccisi da un serial killer micidiale che agiva a Casale Monferrato, a Taranto, a Piombino e in decine d’altri posti. Un uomo che ha iniziato a guadagnarsi il pane a quattordici anni, che è entrato in fabbrica senza mai uscirne davvero, perché il cantiere industriale aveva nidificato nelle sue cellule il proprio carico di negatività. Uno che è stato costretto per ragioni professionali a esporre il proprio corpo a ogni tipo di metalli pesanti. Un lavoratore che ha visto le condizioni di sicurezza nei cantieri precipitare ogni giorno di più. Un padre che ha fatto studiare i propri figli con la convinzione ingannevole che mandarli all’università fosse un modo per farli uscire dalla subordinazione di classe. Uno che si infilava guanti d’amianto, e tute d’amianto, e si metteva lui stesso sotto un telone d’amianto, perché scioglieva elettrodi che rilasciavano scintille di fuoco a pochi passi da gigantesche cisterne piene di petrolio e che sotto quel telone respirava zinco e piombo, fino a tatuarsi un bel pezzo della tavola degli elementi di Mendeleev nei polmoni. Fino a quando una fibra d’amianto, che lo circondava come una gabbia, ha trovato la strada verso il suo torace ed è rimasta lì per anni. E poi, chiuso il suo libretto di lavoro, quella fibra ha cominciato a colorare di nero le sue cellule, corrodendo materia neurale dalla spina dorsale fino al cervello. Una ruggine che non poteva smerigliare. Lesioni cerebrali che non poteva saldare. Guarnizioni che hanno iniziato a perdere, nel tono dell’umore, nella memoria, nella deambulazione, nell’orientamento. Tante volte mi sono chiesto se avesse sofferto. Se avessimo dovuto dargli più morfina. Quella droga – a lui che parlava male dei “drogati”, tra un bicchiere e l’altro di Tavernello – deve avergli regalato gli ultimi momenti felici. Qualcosa di più dell’anestesia. Finalmente era libero di dimenticare quella scimmia che gli era salita sulla schiena. Sognava felice: cavalcava nelle celesti praterie, come gli eroi dei nostri fumetti western. Le sue ultime ore per noi furono pesanti, ma lui neanche se ne accorse: era con Capitan Miki e Blek Macigno, con il comandante Mark, con Gufo Triste e Mister Bluff, con Chico e Tiger Jack e con Kit Carson, galoppavano assieme nelle celesti praterie e nelle foreste di Darkwood, senza più la zavorra dell’acciaio e della ruggine a bloccarlo a terra.

L’Unione Europea e la sovranità popolare perduta

di Giampiero Marano

“Voi non potete immaginare quale angoscia e quale rabbia invada l’animo vostro, quando degli inetti si impadroniscono di una grande idea, che voi da gran tempo venerate, e la danno in pasto ad altri imbecilli uguali a loro, in mezzo a una strada, e voi la ritrovate al mercato della roba vecchia, irriconoscibile, infangata, messa a gambe all’aria, assurdamente, senza proporzione, senza armonia, ridotta a giocattolo per bambini stupidi!”. Queste parole piene di amarezza che Stepan, nei Demoni di Dostoevskij, pronuncia tra i sospiri (non sappiamo quanto sinceri) sono, proprio perché così amare, sempre veritiere e attuali. Oggi, per esempio, offrono una descrizione perfetta dell’Unione Europea. L’antica e alta aspirazione a unire i popoli d’Europa superando rivalità secolari ha avuto sostenitori come Dante, Novalis, Mazzini, Hugo; poi però la “grande idea” è finita nelle mani di uomini spiritualmente “inetti” che l’hanno uccisa e sfigurata: i burocrati e i tecnocrati dell’UE, vuoti e arroganti come il premier non eletto Mario Monti.

“L’altissimo merito di quest’ultimo”, chiariva Piergiorgio Odifreddi

Le convergenze parallele #2

di Giuseppe Zucco

“Trasferirsi col pensiero e col sentimento in un altro essere era un’azione spirituale estranea a Aleksjéi Aleksandrovič. Egli stimava questa azione spirituale una fantasticheria dannosa e pericolosa.”

Anna Karenina, di Lev Tolstoj (fonte: l’Eugenio tascabile)

“Quale che fosse il suo segreto, ho appreso un segreto anch’io, e cioè: che l’anima è solo un modo di essere – non uno stato costante -, che ogni anima può essere la tua se ne scopri e ne segui le ondulazioni. L’aldilà può essere la piena facoltà di vivere consciamente entro qualsiasi anima si scelga, e in quante anime si voglia, tutte inconsapevoli del loro fardello intercambiabile.”

La vera vita di Sebastian Knight, di Vladimir Nabokov, pp. 221-222, Adelphi

L’utopia del possibile

[brani tratti da: Adele Pesce, Fare cose con le parole, e mie riflessioni]

“[…] quando mi sveglio un po’ più tardi, sembra che i bambini lo facciano apposta, capricci a non finire: non vogliono vestirsi, non vogliono lavarsi, il latte è troppo caldo o troppo freddo. Io penso già alla multa che prenderò in fabbrica e gli dico delle brutte cose e finisce sempre che uno dei due si mette a piangere… Li scarico davanti alla scuola e loro mi guardano male e non vogliono nemmeno il bacio… Durante il tragitto non ho tempo di pensarci, ma appena sono in fabbrica, appena mi trovo davanti alla catena e comincio a fare il lavoro, non riesco a pensare ad altro che all’ultima occhiata triste che mi hanno lanciato. Continuo a pensarci, e quel piccolo fatto quotidiano si ingrandisce sempre più, diventa enorme e drammatico… Rivedo tutti i momenti della mattina e mi sembrano tremendi, arrivo a pensare lì alla catena di essere una madre cattiva che odia i suoi figli […]. E questo perché il mio pensare lì alla catena è del tutto separato dall’agire […]. Io sono impotente, non posso assolutamente modificare la realtà e questa si ingrandisce e mi schiaccia. Mi viene un’angoscia terribile, vorrei andare via, non ce la faccio a stare chiusa lì dentro. Certe volte mi dico: adesso vado dal capo e gli dico che mi sento male e se non mi crede mi butto per terra. Poi l’angoscia mi passa e comincio a pensare a quello che farò la sera quando uscirò e li andrò a prendere a scuola. Li porto ai giardini e faremo tanti giochi. No, li porto al Luna Park, M. ci ha fatto una passione… e poi magari a mangiare una pizza… Stasera niente televisione, gli racconterò quella favola che gli piace tanto. Progetti su progetti durante tutta la mattina fino all’ora della mensa. Quando riprendo, ora che l’uscita dal lavoro è veramente vicina, il mio stato d’animo non è più quello. È come se cambiasse dentro di me la dimensione del tempo: più si accorcia il tempo in cui sarò costretta a stare chiusa in fabbrica, più il tempo che avrò a disposizione quando sarò fuori mi sembra poco. E comincio a pensare che non farò niente: niente giardini, niente Luna park. Immagino che, sempre di corsa, stanca morta, farò la spesa, preparerò la cena, un po’ di televisione e poi a letto. Queste immagini mi tormentano, anche perché sono più vere delle precedenti, perché è come è successo ieri e come probabilmente farò domani. Mi viene di nuovo un’angoscia terribile… Mi sembra di impazzire. Non ho più quasi voglia di uscire, vorrei avere ancora tante ore da passare chiusa lì dentro per poter tornare di nuovo ad immaginarmi cose belle… Sai che ti dico? Non è il lavoro che è alienato, è il tempo. La fabbrica ti dà un tempo immaginario che è un imbroglio. Quando stai dentro immagini sempre moltissimo e non si tratta di fantasie ma di cose possibili. La cosa strana è che più ore hai davanti, più sei impotente a fare, più le immagini che ti vengono [in mente] sono belle; più le ore diventano poche, stai per uscire, si avvicina il tempo in cui potrai tornare a fare, più le immagini diventano brutte… Forse perché ti accorgi che non è soltanto il tempo che passi dentro, ma soprattutto il tempo fuori che ti rubano”.

(C., anni 25, operaia, Forlì)

È un’intervista del 1982, condotta nell’ambito di una ricerca del sindacato metalmeccanico in Emilia Romagna. L’ho ripresa da un recente volume che riunisce scritti di Adele Pesce, sociologa, sindacalista e femminista, perché mi hanno colpito l’intensità e la scansione della narrazione che ne fanno un testo letterario, e soprattutto perché mi ha colpito il concetto di “possibile” in relazione a realtà e immaginario. Adele Pesce, citando L’uomo senza qualità di Musil e Le sens pratique di Bourdieu, così commenta questa e altre interviste da lei svolte: “[…] con il risultato che le storie raccontate non erano mai soltanto esperienze reali, verità reali, ma esperienze e verità possibili. Nella preparazione della ricerca avevamo cercato di porci questo problema, decidendo di tenere presente l’immaginario come categoria importante. Dicevamo: dobbiamo intrecciare come una persona è e come vorrebbe essere, la vita che concretamente fa e quella che immagina di fare […] Nei loro racconti, le donne si comportano come se non ci fosse questa scissione e introducono invece un’altra dimensione, quella del possibile. La loro vita appare a chi l’ascolta molto più simile a un’esperienza immaginaria che a un’esperienza reale: perché è solo nelle esperienze immaginarie, nella letteratura ad esempio, che il mondo sociale riveste la forma di ‘un universo di possibili, ugualmente possibili, per ogni soggetto possibile’”. Pesce aggiunge che il possibile appare come una dimensione cui si fa ricorso non per evadere dal reale ma per dotare il reale di senso.

L’utopia del possibile non è la sola idea stimolante che emerge da questo volume i cui saggi ripercorrono essenzialmente gli anni ’80, ma che si chiude con un articolo apparso nel 2009 su “Inchiesta”, Fare cose con le parole (da qui il titolo al volume), in cui appoggiandosi alla teoria di Austin sugli enunciati performativi, Pesce esamina il linguaggio che legittima il razzismo nell’era del berlusconismo. Restando agli anni ’80: le questioni nodali su cui Pesce rifletteva erano la tensione tra aspirazione all’uguaglianza e senso della diversità, tra soggettività e collettività, tra dimensione teorica e azione. Leggendo problemi e interrogativi di quegli anni ho provato un vago malessere. Perché? Forse perché mi sembrano ora come allora ancora così fondamentali, ma allora ci riflettevo e poi non più? O perché le cose, in particolare per le donne, non sono cambiate molto, o comunque non nel senso voluto? In un lungo dialogo-intervista con Vittorio Foa intitolato “La politica, la persona” (1986), Adele Pesce risponde a Foa che le chiede cosa significasse per lei essere di sinistra negli anni ’50: “la possibilità di cambiare […] essere di sinistra era per me avere certezze sulla possibilità che il mondo potesse essere cambiato, i rapporti tra le persone potevano essere cambiati, il modo di governare poteva essere cambiato, le forme di vita sociale potevano essere cambiate”.

Sogni d’oro

di

Simon Lane

I sogni non significano niente. Altrimenti potremmo imparare qualcosa. Il valore dei sogni, se esiste, sta nella loro mancanza di significato. I sogni si sottraggono all’interpretazione. Probabilmente questo è il loro unico lato interessante. I sogni ci danno l’opportunità di rilassarci, di non lavorare. Permettono alla nostra mente di vagare alla periferia del nostro subconscio, all’ombra di premurose fronde che ci riparano dal caldo o dal freddo dei pensieri delle ore di veglia. Possono diventare come onde tropicali che ci massaggiano, facendoci sollevare i piedi dal fondo marino per poi riportarli giù con una dolce oscillazione, come se un remoto gigante cullasse il mondo avanti e indietro come i nostri genitori facevano con noi quando eravamo piccoli. O possono offrirci interludi romantici, come fa la vita, in modi fortuiti e imprevisti. I sogni non contengono sintassi, né sillabe. Né simboli. Un letto è un letto. Un libro è un libro. Una galleria è una galleria. Un pene è un pene. Una spada, però, può ricordarci di farci la barba al mattino. I sogni non rappresentano niente. I sogni non hanno logica. La logica viene loro imposta. I sogni invitano alla comprensione quando la comprensione è impossibile. Così esercitano il loro fascino. I sogni ridanno spazio all’intuito. I sogni non sono confusi; possiedono una grande chiarezza, nitidezza. Quando si cerca di riprodurre visivamente un sogno, l’errore più grande è sfuocare l’immagine o farla ballonzolare per lo schermo. Nei sogni non si ballonzola se non accidentalmente. I sogni riescono a essere eccitanti proprio perché sono realistici. Se fossero vaghi, non ci spaventerebbero, non ci stuzzicherebbero. I sogni non sono cinema. Ma il cinema può essere sogno. I sogni non vengono mai soli. Nessuno fa mai un solo sogno, ma diversi sogni. I sogni non hanno numero. Innumerevoli, scombinano l’ordine. Forse è questo il loro scopo. O forse no. Noi ci facciamo il letto ma non ci facciamo i sogni. Possiamo solo attendere il mistero notturno e accettarlo come tale. Accettiamo i sogni come accettiamo la nostra mortalità. Se ne ricaviamo o meno un senso è irrilevante. Così come il fatto che siamo esistiti ed esisteremo ancora.

Simon Lane,

Rio de Janeiro,

14 marzo 2012

Dreams

di Simon Lane

DREAMS do not mean anything. If they did, we might learn something. The value of a dream, if it has a value, lies in its meaninglessness. Dreams defy interpretation. This is probably the only interesting thing about them. Dreams give us a chance to relax, not work. They allow our minds to meander along the periphery of our subconscious within the kindly arboreal shade that protects us from the heat or cold of wakeful thought. They may become the kind of waves from tropical places that massage us, making our feet rise from the seabed and return in sweet undulations as if a distant giant were rocking the world back and forth as our parents did in infancy. Or offer us romantic interludes, just as life does, serendipitously. Dreams contain no syntax, no syllables. No symbols. A bed is a bed. A book is a book. A tunnel is a tunnel. A penis is a penis. A sword, however, may remind one to shave in the morning. Dreams do not represent anything. Dreams have no logic. Logic is something imposed upon them. Dreams invite understanding when understanding is impossible. As such, they are seductive. Dreams restore intuition. Dreams are not blurred; they possess great clarity, sharpness. The greatest error made when portraying a dream visually is to allow the image to lose focus or dance about the screen. No one dances in a dream unless by accident. The reason a dream can be exciting is because it is realistic. If it were blurry, it wouldn’t frighten us, titillate us at all. Dreams are not cinema. But cinema can be dreams. Dreams never come singly. No one ever has one dream but several dreams. Dreams have no number. Numberless, they upset the order. That may be their purpose. Or not. We make our beds but we do not make our dreams. All we can do is await nocturnal mystery and accept it as such. We accept dreams as we accept our own mortality. Whether we make sense of themor not is immaterial. Just as we were and will be once again.

Simon Lane,

Rio de Janeiro,

14 March 2012

Nota

Pubblico questo testo di Simon addolorato da un lutto, non del tutto inaspettato ma comunque devastante.

Il mio fraterno amico Simon Lane è morto. Collaboratore prima di Paso Doble e poi di Sud, se l’è portato via un cancro che per ventanni lo ha attaccato, recedendo e ritornando ogni volta più feroce. Qui i suoi romanzi. L’ho visto l’ultima volta a Parigi lo scorso giugno, alla libreria di Fortunato, la Tour de Babel, dove abbiamo presentato il mio Chiunque cerca chiunque. Lui è arrivato in bicicletta, l’unico dandy che abbia mai incontrato. Viveva ormai da anni in Brasile e con mia grande fortuna era nella capitale in quei giorni. Sempre in prima linea, sempre in coppia con Patrick Chevaleyre, con la rara eleganza degli uomini del novecento.

Bye Simon.

effeffe

Quattro frammenti

di Franz Krauspenhaar

se mi togliete il maalox,

la sua innocenza, la

carezza discreta di sodii

vari come oli curanti,

se mi togliete quel senso

illusorio d’assenza,

come se lo stomaco

fosse libero dai fuochi

dei nostri inferni a succhi,

mi avrete deposto

un mito, avrete cacciato

il mio allenatore buono

e incompetente

dalla squadra sconfitta.

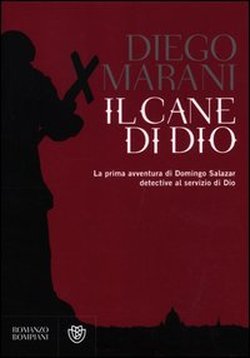

Il cane di Dio

di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo

Diego Marani, Il cane di Dio, Bompiani, 176 pagine

Domingo Salazar è un agente segreto di una Italia diventata, in un futuro davvero prossimo, uno stato direttamente governato dai vertici vaticani. La chiesa ha, ovviamente, nemici interni, sacche di resistenza laiche, atee, scientiste. È per questo che Salazar viene richiamato a Roma dall’Olanda: la sua missione è ricercare di un gruppo di “eutanasisti” che si camuffano da parenti dei malati terminali per procurarne in realtà la morte assistita. Pura blasfemia, con tanto di confisca dei beni del suicida. Intanto qualcosa di più grosso bolle in pentola: la cerimonia di beatificazione di Benedetto XVI potrebbe essere funestata da un attentato alla vita dell’attuale santo padre, Benedetto XVIII.

Diego Marani, con Il cane di Dio, mischia i generi popolari: spy story, thriller, action, fantascienza. Ma il suo è essenzialmente un romanzo ucronico. I protagonisti della storia spediscono email, guidano automobili, prendono treni in un futuro così simile al nostro presente che quasi lo si può sovrapporre. È, in pratica, un chiaro esempio di what if?, espediente narrativo traducibile con: “Cosa sarebbe successo se…”

A modo suo è un libro a tema che parte da un assunto solo all’apparenza paradossale: cosa sarebbe l’Italia se fosse una nazione dichiaratamente teocratica e antidarwinista? La fortuna del romanzo sta nel fatto che l’intreccio vince sulle possibili derive moralistiche. In pratica a Marani soddisfa di più divertire che pontificare (mai come in questo caso!). Ma che l’autore parteggi per “i cattivi” è abbastanza evidente.

Il cane di Dio, insomma, non ha particolari pretese, se non quelle di incollare il lettore alla pagina attraverso un gioco dialettico che cerca di mettere in luce le contraddizioni della nostra società contemporanea, troppo invischiata da teismi retrogradi. Più che la scrittura raffinata e letteraria a Marani interessa il piacere dell’intrattenimento. Parola alla quale forse dovremmo iniziare a restituire dignità.

(pubblicato su Cooperazione, n° 35 del 28 agosto 2012)

La casa in fiamme

di Giovanni Giovannetti

“Ladri” nuovamente in casa mia, anzi piromani. E se la notte tra il 30 e il 31 dicembre le fiamme non hanno avvolto l’intera abitazione lo si deve al tempestivo allarme dato da un vicino: fuoco nel seminterrato, la porta che dà sul cortile spalancata (in modo che non restassero dubbi sulla natura dolosa dell’incendio) così da rendere visibili le fiamme. Se l’allarme fosse scattato con qualche ritardo, se le fiamme si fossero via via propagate all’intero seminterrato, ora non saremmo qui a lamentare danni in fin dei conti contenuti (qualche centinaio di libri andati in fumo e poco più).

Un “ladro” mi aveva già fatto visita un paio di settimane prima (di nuovo tra domenica e lunedì). Forzando la finestra della cucina, nottetempo qualcuno era entrato, aveva aperto i cassetti e gli armadi in tutte le stanze per poi andarsene senza rubare niente. Un avvertimento: quasi a dire “non sentirti al sicuro nemmeno in casa tua; qui noi entriamo quando ci pare”.

A meno di non credere ala visita della befana, sembra scontato il nesso con le recenti battaglie sulla criminalità urbanistica (le lottizzazioni abusive di Punta Est al Vallone e di Green Campus al Cravino, oltre alla illecita cementificazione delle Ortaglie di via Langosco, per citare le più recenti) condivise con Franco Maurici, Walter Veltri, Paolo Ferloni e gli altri esponenti della lista civica Insieme per Pavia.

Continua a leggere qui.

Farm immagine

Sono tutte storie. Intervista a Gosia Turzeniecka

a cura di Ivan Fassio

“Sono tutte storie”, risponde alla mia prima domanda, su quanto i racconti giochino un ruolo importante all’interno della sua arte. È l’ammissione di un’inevitabile dipendenza dalle esperienze vissute, e, al tempo stesso, un rifiuto dell’insistenza del linguaggio verbale. Sottrarsi al potere della concatenazione narrativa di cause ed effetti rappresenta il fulcro del nostro progetto. L’occasione per quest’intervista è, infatti, la prossima personale di Gosia a Torino, alla Galleria Glance. Di questa mostra io sono il curatore. So, siccome l’esposizione è già allestita, che ha a che fare con il concetto di aderenza. Coincidenza della linea con i lineamenti del soggetto, rapporti di sinestesia, corrispondenza di nomi e cose, convergenze di descrizioni e segni. Non a caso, Con il Titolo è il modo in cui abbiamo battezzato l’esibizione, quasi a voler indicare l’irriducibilità di un’arte che si pone come linguaggio indipendente nei confronti della parola definitiva e chiarificatrice.

Gosia dipinge seguendo energie primordiali, china o seduta sul foglio da disegno. Proprio in questo modo, secondo me, dovrebbero essere comparse le prime scritture e nate le lingue: nello sforzo del ventre che, dal segno tracciato con volontà di comunicazione, avrebbe poi generato una particolare emissione fonetica a cui adeguare sinteticamente il disegno.

I.F.: La tua linea ha qualcosa di musicale. Talvolta è un violino, talaltra un tonfo. Sempre ci dice qualcosa in modo aurorale, come se fosse visto e riferito per la prima volta, in un’armonia originaria. Quale rapporto ha la tua pittura con la categoria estetica del suono?

G.T.: Da un grado inferiore dell’evoluzione, fino alle sottili emozioni umane, la sonorità è fondamento della mia pittura. Rimango ferma nella stalla di Nonno Celestino a Robella ad aspettare che le mucche caghino o piscino. Mi sposto da una all’altra, nel momento in cui sento il rumore degli escrementi, e immortalo il momento. Corro dietro a galline e anatre. Sono stata ferma immobile di fronte a milletrecento oche schiamazzanti, in Polonia, nel capannone di un contadino, mio vicino di casa. Le faraone sono le più stronze, fanno rumore e si muovono in fibrillazione continua, per questo devo fare continui sforzi di concentrazione. Una volta, un maiale, nonostante gli stessi parlando perché rimanesse fermo, ha addentato il foglio sul quale lo stavo ritraendo. Poco male, l’ho esposto così, con un angolo mancante: il porco mi ha regalato un ready made!

G.T.: Da un grado inferiore dell’evoluzione, fino alle sottili emozioni umane, la sonorità è fondamento della mia pittura. Rimango ferma nella stalla di Nonno Celestino a Robella ad aspettare che le mucche caghino o piscino. Mi sposto da una all’altra, nel momento in cui sento il rumore degli escrementi, e immortalo il momento. Corro dietro a galline e anatre. Sono stata ferma immobile di fronte a milletrecento oche schiamazzanti, in Polonia, nel capannone di un contadino, mio vicino di casa. Le faraone sono le più stronze, fanno rumore e si muovono in fibrillazione continua, per questo devo fare continui sforzi di concentrazione. Una volta, un maiale, nonostante gli stessi parlando perché rimanesse fermo, ha addentato il foglio sul quale lo stavo ritraendo. Poco male, l’ho esposto così, con un angolo mancante: il porco mi ha regalato un ready made!

Quando dipingo le persone dormienti ascolto il fiato, mi muovo in una sinergia creativa tra torpore e suono. Ho dipinto cantanti lirici giapponesi e Lucio Dalla in concerto, a Novello, e ho sempre tentato di gettare un alone di ipnotico movimento sulla rappresentazione.

I.F.: Il dentro e il fuori sono aspetti del tuo approccio alla creazione. Un continuo avvicinarsi e scavalcare la linea che ci porta alla sorpresa della scoperta, alla presa di coscienza di un mondo chiuso oppure sterminatamente libero.

I.F.: Il dentro e il fuori sono aspetti del tuo approccio alla creazione. Un continuo avvicinarsi e scavalcare la linea che ci porta alla sorpresa della scoperta, alla presa di coscienza di un mondo chiuso oppure sterminatamente libero.

G.T.: Sono cresciuta a Piotrko’w Trybunalski, in Polonia, davanti alla facciata di un condominio che spesso dipingo. Questi assemblamenti di alloggi si chiamano Blok. Sono dei blocchi in cui tutte le figure possono rientrare, come nella mia pittura. Hanno qualcosa di malvagio, nella loro essenza di cemento, ma, allo stesso tempo, danno calore. Nella povertà che possono esprimere rimangono comunque delle fonti di familiarità e di protezione. Queste pareti mi affascinano, le finestre accese, le vite chiuse, silenziose nell’intimità notturna. Da piccola, andavo sul tetto di questi casamenti a giocare, da lì percepivo le pulsazioni delle esistenze, fino al piano terra. Oppure, le ombre della case contadine, che si vedono in lontananza, nell’infinita pianura Polacca, mi danno la stessa sensazione: percezione di vite che continuano. Se, oggi, non rappresento le finestre sempre dall’esterno, è perché, paradossalmente, ho trovato una via d’uscita. Allora, un giorno, da una stanza che dà sul porto di Mentone, ho dipinto le finestre, illuminate da una candela, che sono la strada per il mare, l’accesso al viaggio, l’ipotesi della libertà.

I.F.: Conoscere è rendere familiare un aspetto della realtà, per riuscire a darne una definizione nuova, lontana dalle consuetudini linguistiche. Certi tuoi quadri, creati nel movimento di un’unica linea, mi paiono frammenti di un nuovo alfabeto. Per fare questo, penso che occorra molto esercizio, ma anche l’assimilazione tra i propri affetti di un intero spaccato del mondo.

G.T.: Ricerco la familiarità come in un’indagine singolare, che mi permette di prendere confidenza, di amare le cose. Allora, ultimamente, ho ritratto mia madre sessantenne, mentre si trucca e si toglie qualche peletto dal viso, tutte le mattine. È il suo momento di dedizione a se stessa, nell’accappatoio rosso, con lo specchietto giallo in mano. Penso che quest’opera sia il modello esemplare di questa mia ricerca. In questo periodo, ritraggo spesso mio figlio Moreno. Tutte cose che si riferiscono ad una quotidianità degli affetti. Un modo per provare compassione e amore verso il mondo è anche avere delle luci accese da contare e da rappresentare sul foglio, a cui appassionarsi per renderle familiari: siano esse candele nel silenzio di un bosco Polacco, stelle sul golfo di Noli, lanterne in un viale, fari di navi al largo o riflessi della luna sul mare notturno.

G.T.: Ricerco la familiarità come in un’indagine singolare, che mi permette di prendere confidenza, di amare le cose. Allora, ultimamente, ho ritratto mia madre sessantenne, mentre si trucca e si toglie qualche peletto dal viso, tutte le mattine. È il suo momento di dedizione a se stessa, nell’accappatoio rosso, con lo specchietto giallo in mano. Penso che quest’opera sia il modello esemplare di questa mia ricerca. In questo periodo, ritraggo spesso mio figlio Moreno. Tutte cose che si riferiscono ad una quotidianità degli affetti. Un modo per provare compassione e amore verso il mondo è anche avere delle luci accese da contare e da rappresentare sul foglio, a cui appassionarsi per renderle familiari: siano esse candele nel silenzio di un bosco Polacco, stelle sul golfo di Noli, lanterne in un viale, fari di navi al largo o riflessi della luna sul mare notturno.

Gosia Turzeniecka

Con il Titolo

Inaugurazione: 15 Gennaio 2013,

ore 18:30

Galleria Glance

via San Massimo n.45 (interno cortile)

10123 Torino

opening hours: martedì – sabato 15:30 – 19:30

o su appuntamento

tel.:+39 345.336.4193

http://www.galleriaglance.com/

Lo Schola Post

di

Francesco Forlani

Il mese scorso ho visto tre film, di tre registi diversi, di nazionalità e drammaturgia differente ma tutti e tre ambientati in una scuola e più precisamente in classi che coprono tutto il ciclo scolastico, dalle materne alle superiori.

Il distacco, di Tony Kaye

Monsieur Lazhar di Philippe Falardeau

Il sospetto di Thomas Vinterberg

Prima di entrare nel merito delle tre narrazioni e soprattutto di condividere alcune riflessioni è bene ricordare le trame, per chi non li avesse visti, cominciando dall’ultimo dei tre.

Il sospetto

Lucas è un uomo ammirato e benvoluto, vive da solo col suo cane Fanny, ha un gruppo di amici al quale è molto affezionato e lavora in un asilo, dove è il più adorato dai bambini. Nel corso del film, Lucas si troverà ripetutamente a doversi prendere cura della bambina Klara, figlia del suo migliore amico Theo, il quale spesso non le dedica le dovute attenzioni. Quando, però, Lucas riceve un regalo da parte di Klara e la rimprovera, la bambina ne è risentita e comincia a parlare con la direttrice, accusando Lucas di atti di pedofilia. In breve, comincerà un processo, nella società prima ancora che in tribunale, in un clima crescente di dramma.

Monsieur Lazhar

Bachir Lazhar è un immigrato algerino di 55 anni che viene assunto in una scuola elementare di Montreal per sostituire un’insegnante che si è impiccata. Mentre la classe passa attraverso un lungo processo di ripresa, nessuno nella scuola è a conoscenza della vita dolorosa di Bachir, né che egli è a rischio di essere espulso in qualsiasi momento.

Il distacco

Henry Barthes, supplente di letteratura al liceo, è un uomo solitario che porta dentro di sè un’antica ferita e cerca di tenere gli altri a distanza. Henry entra ed esce dalla vita degli studenti, cercando di lasciare qualche insegnamento come può, nel poco tempo che ha con loro. Quando un nuovo incarico lo porta in una degradata scuola pubblica di periferia, il mondo di Henry viene lentamente alla luce attraverso i suoi incontri con gli studenti – giovani senza speranze per il futuro – e gli altri insegnanti disillusi. Ciò che sconvolge di più la sua vita è, tuttavia, l’incontro con Erica, una prostituta adolescente scappata di casa. Ma anche Meredith – allieva sveglia e molto sensibile, schiacciata dal conflitto con il padre – e gli altri studenti, entrano in modo travolgente nella vita di Herny, rompendo gli argini e azzerando quella distanza tra lui e il mondo.

Le tre schede le ho recuperate in rete.

La prima cosa che salta agli occhi e che accomuna i tre film è sicuramente nel fatto che il protagonista sia un uomo, un uomo calato in una realtà, quella scolastica, dominata dal femminile, e che si caratterizza immediatamente attraverso la propria estraneità. Lucas, insegna in una scuola materna e insegue una paternità che una pessima separazione con la moglie impedisce di realizzare con il proprio figlio. Bachir Lazhar è un impostore, non è mai stato insegnante ma mimeticamente lo diventa per poter, da una parte, incarnare attraverso il mestiere che era stato della moglie, algerina morta durante la guerra civile, il dolore che lo lega a lei e dall’altra accedere allo statuto di rifugiato politico. Henry Barthes è un uomo che ha affidato alla propria estraneità al mondo, degli affetti, la propria salvezza dal dolore.

La citazione di Albert Camus con cui si apre questo film tanto drammatico quanto necessario, avrebbe potuto fare da esergo anche agli altri due.

And never have I felt so deeply at one and the same time so detached from myself and so present in the world.

Camus scrive:

« Et jamais je n’ai senti, si avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde.»

Il passaggio è in Noces, pubblicato nel 1938 e che si compone di quattro racconti, Noces à Tipasa, Le vent à Djémila, L’été à Alger, Le désert. La citazione è tratta dal secondo racconto. Quando si legge il passaggio tutto intero l’impressione che si ha è di un malinteso terribile tra il proposito dell’autore e l’uso, l’interpretazione che ne viene data. Leggendo con più attenzione ci rendiamo però conto come la discesa in campo del filosofo mediterraneo, pardon la sua salita, attraverso il racconto di quell’esperienza, sia stata citata a ragione.

“E, pietra fra le pietre, la sua stretta fugace mi dava la solitudine d’una colonna o d’un olivo nel cielo d’estate. Quel bagno violento di sole e di vento esauriva in me ogni forza di vita. Appena, in me, il battito d’ali che affiora, la vita che si duole, la fievole rivolta dello spirito. Ben presto, sparso ai quattro angoli del mondo, dimentico, dimenticato da me stesso, io sono questo vento e, nel vento, queste colonne e questo arco, queste pietre che sanno di caldo e queste montagne pallide intorno alla città deserta.e mai ho sentito cosi intensi, il distacco da me e al tempo stesso la mia presenza al mondo. Sì, sono presente E quel che mi colpisce in questo momento è di non poter andare oltre.”

da Il rovescio e il diritto, Nozze, L’estate, Bompiani 1972 (L’envers et l’endroit 1937)

La contrapposizione tra io e mondo, nei tre casi, si esplicita in quello più personale di io e famiglia, e il teatro di tale drammatica contraddizione è la scuola. Il sistema un tempo perfettamente efficiente, scuola, famiglia, società è scoppiato in mille pezzi. Ogni autorevolezza, fiducia negli educatori è messa tra parentesi, a cominciare dalle gerarchie interne, presidi e provveditori sempre e comunque dalla parte dei genitori e mai dei propri uomini e donne. Nei tre casi l’inquisizione è infatti mossa dal campo familiare, dai genitori degli alunni, in modo diretto sia nel caso di Monsieur Lazhar che nonostante gli eccellenti risultati ottenuti in classe viene “indagato” e “scoperto” da genitori bianchi e borghesi, mal disposti verso quella invasione di campo, intrusione razziale e culturale, sia nel caso di Lucas demolito dalla falsa testimonianza della figlia del suo migliore amico ; indiretto nel caso di Henry Barthes, responsabile morale del suicidio di una sua studentessa.

Nei tre casi è un gesto a determinare il “crimine”. Che si tratti di uno scappellotto, di un bacio sulle labbra o di un abbraccio consolatorio, il contatto fisico diventa il corpo del delitto, indipendentemente dal motivo, dalla buona fede che lo ha determinato. Il vero distacco sono le leggi, scritte e non, a formularlo e ogni tentativo di “attaccamento” al mondo e alla realtà dei corpi dei propri studenti è infrazione della legge e dunque va punito.

Ecco perché, a monte, la messa in scena del corpo si svolge attraverso l’abuso che se ne fa, l’esperienza dell’osceno. Se Monsieur Lazhar si apre con il corpo senza più vita, sospeso, di una giovane insegnante suicida, nel distacco è la violenza sessuale subita per mano del padre, dalla madre del protagonista a innescare il processo di estraneazione dal mondo. Poi come se non bastasse, a Henry Barthes, conoscere quel dolore, sarà un semplice abbraccio offerto a una studentessa in crisi a indurre una collega a sospettare di lui, della sua condotta “sessuale”. Nel film di Thomas Vinterberg il sospetto, l’accusa di abuso sessuale su una bambina sarà proprio il motore di tutto.

A parte il film di Thomas Vinterberg, il sospetto, che è sicuramente il più “scuro” sia nella narrazione che nel suo epilogo, la dimensione catartica dei tre film è davvero potente. Il riscatto delle vite avviene certo non con un moto liberatorio da lieto fine ma attraverso la riappropriazione della propria storia, di una storia che è diventata destino nostro malgrado e che proprio grazie all’attraversamento di un indicibile dolore, che però trova le parole per dirsi, finalmente ci appartiene.« Qu’est-ce que le bonheur sinon l’accord vrai entre un homme et l’existence qu’il mène. »

“Ci sono luoghi dove muore lo spirito perché nasca una verità che ne è l’esatta negazione,” Il est des lieux où meurt l’esprit pour que naisse une vérité qui est sa négation même” scriveva Albert Camus nello stesso racconto. E uno di questi luoghi è la scuola.

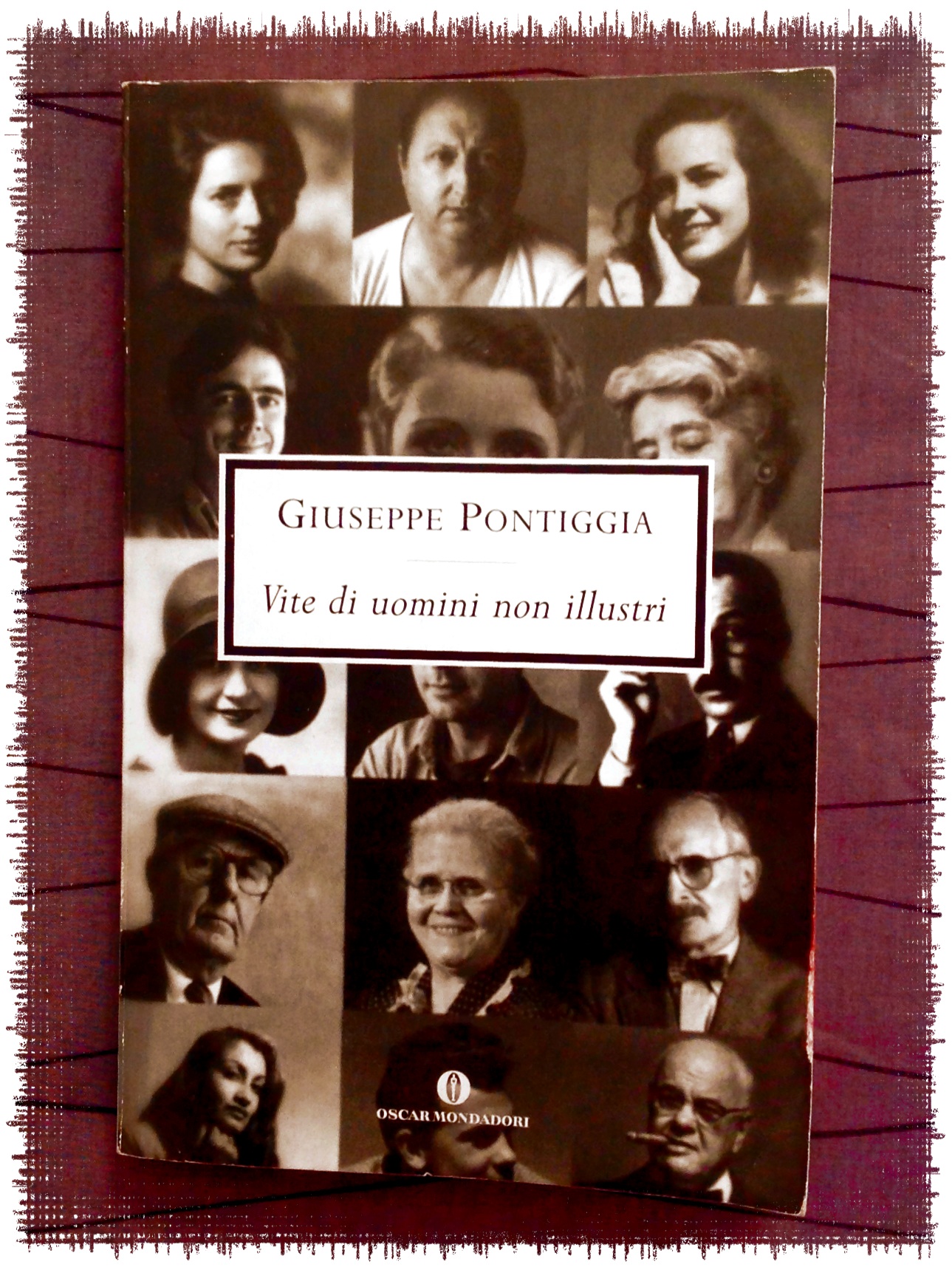

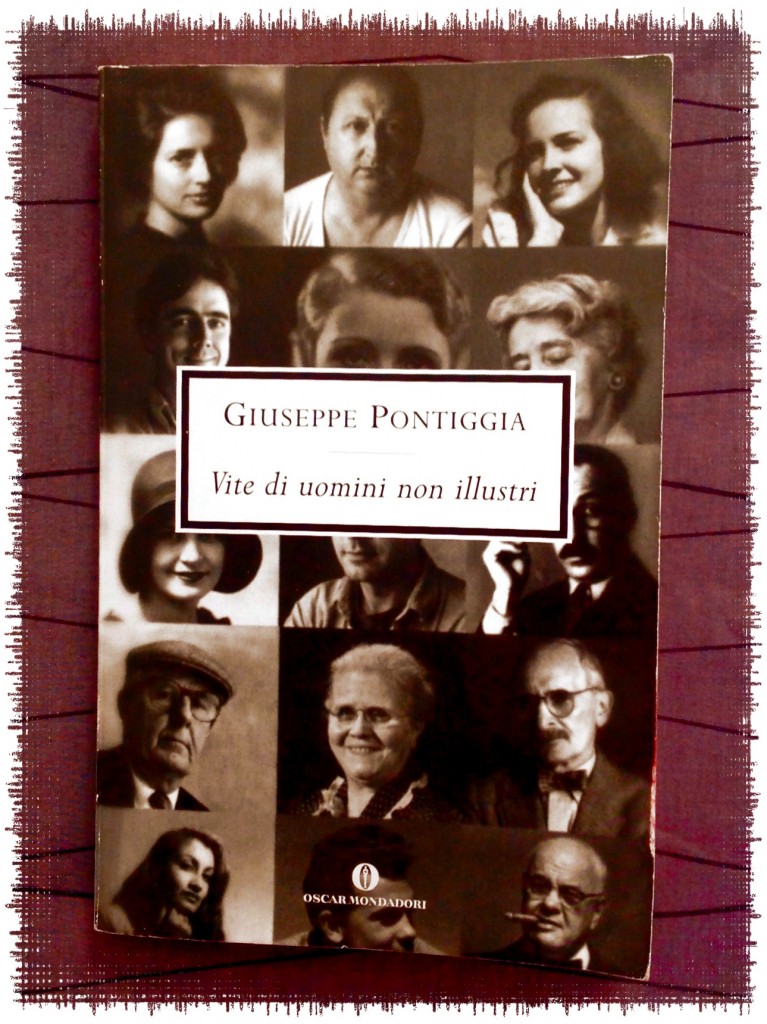

Il racconto preferito di Zadie Smith l’ha scritto Giuseppe Pontiggia

Il prescelto di Zadie Smith è “Umberto Buti” (“Incontrarsi”) di Giuseppe Pontiggia (dalle “Vite di uomini non illustri”). Il Guardian ha chiesto alla scrittrice inglese (e ad altri autori) di indicare il suo racconto preferito e poi di leggerlo (si veda il podcast sotto).

Le discese ardite e le risalite

Scendere in campo/ Salire in politica: analisi di due metafore.

di

Gigi Spina

“Talking about music is like dancing about architecture” (Parlare di musica è come danzare di architettura).

Questa brillante e paradossale comparazione, attribuita plausibilmente all’attore Martin Mull, introduce egregiamente l’analisi che intendo offrire come contributo professionale alle/ai mie/miei ex studenti in vista della prossima competizione elettorale, anche per fornire strumenti di lettura dei prevedibili interventi giornalistici che si concentreranno, invece che sui programmi, su questa affascinante contesa retorica.

Scendere vs Salire: la contrapposizione è netta nella prima parte della metafora, con il corollario valutativo di Facile vs Difficile.

Ma passiamo alla seconda parte: cosa contrappone Campo e Politica? Solo il valore metaforico complessivo della prima metafora; i due termini presi in sé non si contrappongono in alcun modo. Scendere in campo è espressione modernamente sportiva, calcistica, agonistica – conosco l’obiezione, il campo è anche il campo di battaglia, si scende in guerra, ma oggi le guerre sono in genere ‘intelligenti’ e non usano più metafore -; il campo da gioco è un campo in cui ci si può anche far male, morire addirittura, ma rimane pur sempre un campo separato dalle attività fondamentali della vita (certo, non da quelle economiche). Però a volte si può anche salire in campo, venendo dagli spogliatoi. Ma tant’è, questa sarebbe pignoleria professorale.

Politica entra in alcune espressioni metaforiche in cui la Salita non è (mi pare) mai stata utilizzata. Buttarsi in Politica, Entrare in Politica, Darsi alla Politica: sono tutte locuzioni che individuano la Politica come un ambiente, un dominio si potrebbe dire (quindi anche un Campo, teoricamente) per raggiungere il quale si possono usare differenti azioni del corpo. Buttarsi, gesto rapido e impetuoso; Entrare, gesto più discreto e gentile; Darsi, gesto generoso e coinvolgente.

Ma Salire? Ecco la novità! Salire è gesto del corpo che (si) porta a un’altezza diversa da quella che lo caratterizza. Si Sale, in genere, SU qualcosa (mezzo di locomozione, struttura fissa, altro) o anche SU qualcuno (ricordate i nani sulle spalle dei giganti? O gli acrobati del circo?).

Ma Salire IN? Salire IN montagna o Salire SULLA montagna? Nel primo caso, si lascia la pianura e ci si sposta in un ambiente ‘altro’; il secondo caso sembrerebbe indicare piuttosto una salita capace di raggiungere il punto più alto, con continuità. E poi: Salire IN ascensore, per raggiungere un piano alto, ma lì l’ascensore è lo strumento.

E allora? La Politica è un dominio, un ambiente, il punto più alto o è uno strumento per raggiungere una particolare altezza?

La risposta dovrebbe essere data dall’inventore della metafora, ma vedrete che non accadrà. Per cui continueremo a parlare, superficialmente, del confronto fra due metafore che, se ci pensate bene, mettono anche a confronto un Basso e un Alto (che poi corrispondono a due taglie umane che, guarda caso, identificano i due utilizzatori delle metafore in questione).

Tertia (metaphora) datur? Anche qui la risposta dovrebbe venire dal creatore di metafore per eccellenza, sempre che qualcuno sappia intonare bene ‘Vitti ’na crozza’…..Meditate, allieve/i, meditate!

Les Insomniaques

Non dormire

di

Maria Luisa Putti

Questa notte non passa mai. Non riesco a dormire. È tanto tempo che il sonno mi sfugge come un’ombra inafferrabile. Riesco ad addormentarmi appena, ma dopo due ore ho di nuovo gli occhi aperti, per fissare il bianco del soffitto, la luce che filtra dalle finestre, le pareti e le tende immobili, che a forza di guardarle cominciano a ondeggiare, quasi potessero venirmi incontro.

Sul muro mi sembra di scorgere il corpo di un uomo, racchiuso nella geometria perfetta di un quadrato, anzi no, di un cerchio, o di tutt’e due insieme. Mi pare di intuire le proporzioni esatte di un essere umano.

Tutto quello che ho pensato, le cose che ho disegnato, i sogni che ho creduto di avverare fingendoli sulla tela ora sono lì, sulla pietra fredda che mi si stringe addosso. È come se l’intonaco si sgretolasse, e crollasse, un frammento sull’altro. È carta che si strappa, metallo che si scioglie.

Ora il suo sorriso si deforma. Vedo anche quello sul muro adesso. Si sgrana, si slarga, come una bocca che si spalanca, una ferita. Una frase dietro l’altra, me le rigiro tutte le parole che mi ha detto in questi anni.

Come diceva? «Sei il mio amore». Non so se posso crederle. Sorrideva, e cercava qualcosa sul pavimento della mia stanza, frugando con quel suo sguardo da ragazzina, che sembra voler afferrare tutta la bellezza del mondo e catturarla per sempre. Allora si è chinata e ha raccolto una cosa così piccola che la teneva in un pugno. E poi ho visto che infilava la mano nella tasca della gonna. Mi prende in giro, sì. E poi cos’è che nascondeva in quella tasca? Ma io non faccio mai caso a nulla quando lei è così vicina. Dopo però, quando resto solo, ho la sensazione che si sia portata via la stanza intera, qualcosa di me stesso che arriva insieme a lei e con lei se ne va.

Sollevo appena la testa dal cuscino, e mi vedo riflesso nello specchio appeso alla parete di fronte al letto. Non sopporto più l’immagine della mia stanchezza, il viso segnato da anni di rovelli che mi tolgono il sonno. «Come sei bello», mi diceva. Ma forse anche quella era una bugia. Lei è bella, anche se non lo sa. Non sa nulla dei pensieri che mi tormentano, di quanto siano importanti per me tutte le sue parole, le cose che mi dice e quelle che non mi dice, e tutto ciò che immagino poi, quando non c’è, e i sogni che la riguardano, che non potrò mai dirle. Si muove e mi guarda con l’incertezza di una bambina, come se volesse chiedermi ad ogni passo una conferma: «Sei la più bella di tutte».

Si son fatte le tre. Devo cercare di dormire, fino alle sei almeno. Mi angoscia vedere le luci dell’aurora che rendono azzurra tutta la stanza. In quel momento, tra la notte e il giorno, sembra tutto finto, e ho sempre freddo, persino d’estate. Vorrei congelarmi nell’istante preciso in cui le prime luci del mattino filtrano dalla finestra, invece resto sveglio, cercando di afferrare il sonno per qualche ora, e mi abbrutisco avvitandomi sui ricordi, su dettagli insignificanti, perché i momenti che veramente voglio sono così rari che si riducono a pochi spiccioli, che conto e riconto mille volte per moltiplicarmeli dentro, e così li sbrano, li anniento, li perdo.

Questa è la mia prigione; una gabbia d’oro dalla quale non so e non posso evadere. Vorrei tanto essere uno qualunque, partire per un viaggio in cui sentirmi libero, starmene da solo, o con lei. Ricordo da bambino tutti che dicevano: «Il ragazzo ha talento», e io avevo paura di deludere mia madre, mio padre, i miei maestri. Non riesco nemmeno a godermi il lato lieve di quello che chiamano successo, ché già sto pensando a ciò che dovrò fare, ancora e ancora, per continuare a essere me, a non deludere.

Dicono che ho tante donne. Non è vero. Sono fissato nel pensiero di lei, che non si rende conto di nulla. È un pensiero che non mi lascia mai, e che non mi dà pace.

Mi ricordo che a un certo punto le ho fatto una carezza in pieno viso e lei è diventata rossa. «Nessuna donna arrossisce più ormai…». È stata questa la frase che le ho detto subito dopo, e il suo viso si è fatto più rosso ancora. Allora ha nascosto le guance tra le mani. Si vedevano solo gli occhi, e a me sembrava di ritrovare il volto di certe mie compagne di scuola.

Un angelo, ma per me è un incubo, perché non posso mai vederla, e me la immagino continuamente avvinghiata al corpo di qualcun altro, qualcuno che non conosco.

Certe volte, quando sono nel mio studio, mi convinco che in qualche modo lei mi stia guardando, che sia dietro di me, alle mie spalle. Allora mi volto d’un tratto, la cerco, ma lei non c’è.

«Tu sei mia. Tu sei la mia anima». Sono passati anni da quando le dissi questa frase, e ricordo il silenzio attonito del suo respiro. Lei se ne stava lì, incredula, immobile, sorpresa dalle mie parole. In quel momento potevo impazzire, e avrei voluto portarla via.

Di colpo mi sembra di non sapere più niente di lei. Però conosco a memoria i tratti del suo viso, la forma delle sue spalle, il profilo dei fianchi, la linea delle sue gambe, che nella mente ho ritratto mille volte, quando sovrappongo i miei pensieri, e i sogni, ai visi e ai corpi che dipingo. Se chiudo gli occhi sento pure i suoi capelli che mi sfiorano. Il fatto è che quando mi racconta qualcosa di sé, io mi lascio cullare dal suono della sua voce e quasi non l’ascolto. Mi incanto a guardare il riflesso della luce nei suoi occhi.

A me rimangono impresse solo le frasi che svelano i suoi sentimenti. Perché quelle parole nutrono la mia anima, riempiono i miei vuoti e alimentano le paure che mi vengono quando il giorno dopo resto solo e tutto mi sembra falso e non riesco più a crederle. Sono bravissimo a deformare e a distorcere le parole d’amore più belle; a farmi male trasformando la luce nel buio che ho negli occhi, sporcandone il ricordo, l’immagine assente, i pensieri. Certo che lei, con le sue carezze, mi fa del bene, e io fra le sue braccia mi sento al sicuro, e mi addormento. Ma quando poi mi manca, così tanto, mi convinco che il suo amore non esiste, che non è mai esistito; che lei è solo un corpo falso che svanisce.

Nei rari momenti che riesco a vederla, quando si stringe a me, sento che è tutto vero, che lei è mia solamente. Mi sfiora i capelli con le dita e mi guarda, piena d’amore, come se avesse sempre paura di deludermi. Invece sono io che deludo lei perché non riesco a darle niente. E quando resto solo, i pensieri mi scavano dentro, e io deformo la realtà fino a sgranarla, fino a quando tutti i miei demoni prendono forma e diventano vivi, e lei è uno di essi.

Eppure una parte di me lo sa che lei mi vuol bene veramente, per quello che sono, non per quello che rappresento. Un giorno, quando stava per uscire dalla mia stanza, ha provato a dirmelo, e in quel momento mi era sembrato bellissimo. Ma dopo sono riuscito ad abbrutire anche la purezza di quella frase e me la sono rigirata contro, fino a convincermi che in fondo non mi avesse mai capito. Non riesco a crederle, ma lei non c’entra. Sono io che non so più vivere come una persona normale.

Tempo fa l’ho vista che chiacchierava e rideva mentre camminava per strada con suo marito. Non ebbi nemmeno il coraggio di chiamarla, né di farle un cenno da lontano per salutarla come un qualunque conoscente. Lei non mi vide.

Nessuno può capire gli incubi che seguirono quell’incontro. Cominciai a immaginarla con quell’uomo. Credetti quasi di sentire la sua voce pronunciare parole d’amore per quello lì. Quell’estate fu un inferno, e così decisi che non l’avrei cercata più. Smisi di rispondere alle sue lettere e cominciai a farmi negare. Sapevo che le stavo facendo del male, ma era più forte di me. E così lasciai passare le settimane, i mesi, fino a ieri.

Ero andato a trovare certi amici che abitano dall’altra parte del fiume. Pioveva e mi ero fermato per ripararmi sotto un portico. Ho preso a camminare verso il negozio di fiori che sta proprio lì vicino, all’inizio del porticato, tra la tabaccheria e la vetrina del giornalaio, e d’un tratto me la sono trovata davanti. In un attimo i suoi occhi si sono gonfiati di lacrime, mentre cercava di sorridermi. Non ha detto nulla. Io non ho detto nulla. L’ho guardata soltanto, negli occhi, tanto, e poi ancora, negli occhi. E anche lei mi guardava. Era pallida in viso, come se dentro di sé, di nascosto, stesse combattendo una battaglia per sopravvivere, come se stesse cercando, disperatamente, di sconfiggere una malattia. Allora, d’un tratto, il ricordo delle sue guance arrossate mi ha dato una fitta di nostalgia. Mi sento in colpa. Prigioniero della mia insicurezza, intrappolato nei deliri della mia solitudine, ho fatto soffrire l’unica donna che mi abbia mai veramente amato. Ma forse non è tutto perduto. Ieri sera i suoi occhi sembravano volermi dire ancora «Sei il mio amore. Tu sarai sempre il mio amore». Sì, ne sono sicuro. E allora domani tornerò a cercarla. Domani, quando l’azzurro dell’aurora si sarà fatto chiaro, e ci sarà il sole. Sì, lei mi ama ancora ed io la cercherò di nuovo. Allora lei mi sorriderà, mi guarderà e mi stringerà più forte. Domani, lo farò domani.

Ora le pareti della stanza sembrano essersi fermate. Solo la tenda si muove appena. Le immagini che vedevo rincorrersi sul muro fino a un attimo fa lentamente si sbiadiscono. Il mio corpo pesa di una stanchezza antica. Lascio cadere le mani esauste e mi abbandono sul lenzuolo fresco di primavere insonni. Di colpo non penso più a niente, solo al momento in cui la stringerò di nuovo. La mia mente piano piano si svuota. Chiudo gli occhi. Le sue mani sembrano potermi toccare davvero.

Racconti di architettura

Davide Vargas, Racconti di architettura, tullio pironti editore, 124 pag.

Davide Vargas, Racconti di architettura, tullio pironti editore, 124 pag.

di Gianni Biondillo

Per Michelucci la forma era il modo che gli uomini avevano per comunicare restando in silenzio. Una sorta di letteratura muta, insomma. Viene da sé pensare che la letteratura sia di conseguenza il modo umano di costruire senso. Le due discipline all’apparenza così lontane si assomigliano, si cercano, prendono di continuo la misura del loro campo d’intervento, cercano punti di contatto, sovrapposizioni.

Da studente un amico mi invidiava: “scrivete più voi architetti che noi studenti di lettere”. Gli architetti leggono e scrivono. Di continuo. Dove non arriva la forma interviene la parola, in un continuo desiderio di fissare il significato del nostro agire. Sono molti gli architetti che negli anni hanno attraversato la letteratura, più di quanti ne ricordiamo, sarebbe anzi il caso di farne una ricerca, uno studio approfondito. Perché l’argomento non è solo curioso, è indicatore di come due attività intellettuali spesso rappresentanti di ruoli sociali differenti (l’architettura è la rappresentazione oggettiva del potere. Anche solo del poter fare, del poter agire, la letteratura di contro è la forma del difforme, della critica al potere, dell’escluso) cerchino nella contiguità di sbaragliare i ruoli stessi.

L’architetto è stato da sempre, ed è sempre meno in questi anni, un intellettuale, un critico del reale, non un semplice giullare di corte, un portatore d’acqua. Se in questi anni è sotto gli occhi di tutti una crisi della qualità del costruito, che ha come corollario una crisi del ruolo della critica, è forse meno evidente come molti architetti (non so se più sensibili o meno) abbiano cercato in altre discipline – il cinema indipendente, la narrazione – altre modalità di formalizzazione della realtà.

Insomma, per chi non trova eticamente tollerabile il compromesso al ribasso preteso dalle logiche economiche e inette della nostra società, per chi crede ancora nel ruolo addirittura taumaturgico, immaginifico, “meraviglioso” della progettazione architettonica, per chi la professione la vive più con frustrazione che risentimento, esistono valvole di sfogo per l’abbattimento della pressione: campi da esplorare. Non per fuggire dall’architettura, ma per completarla in altro modo.

Penso, per dire, a questo Racconti di architettura, di Davide Vargas.

Io, voglio dirlo, non sono oggettivo quando parlo di questo libro. Ho conosciuto Davide anni addietro, sono anzi in qualche misura responsabile (credo di non essere smentibile) della sua carriera di scrittore. Non che gli abbia consigliato alcunché o dato chissà quale dritta. La farine del sacco è tutta sua e altrettanto il merito. Semplicemente ci siamo incrociati in quei momenti liminari, quando un architetto (io) aveva deciso di raccontare il mondo con i romanzi e un altro architetto (lui) stava iniziando a farlo, e forse aveva semplicemente bisogno di qualcuno che lo ascoltasse. Così capita che pure io faccia capolino in alcune pagine di questa raccolta. Attore fra i tanti che la voce narrante incrocia nei suoi percorsi.

Se scrivere è un modo differente di fare architettura – Proust ne era convinto e la sua Recherche doveva a tutti gli effetti essere una cattedrale – Vargas, qui, più che tronfi grattacieli, decide di edificare percorsi, cappelle votive, angoli raccolti. È un architettura che gli somiglia, molto etica, con punte di lirismo non cercate ma trovate quasi involontariamente.

Spesso, in questi racconti, si parte da un punto preciso – il campo santo di Pisa, per dire – e poi si lascia che il flusso della coscienza, le analogie degli spazi, ci portino da altre parti. Nessun luogo è insomma fine a se stesso, indipendente dal mondo. E grazie a questo taccuino di viaggio – incongruo e disordinato come tutti i taccuini autentici devono essere, fatto anche di cancellature o schizzi appena accennati – possiamo ritrovare luoghi e nomi della nostra formazione disciplinare e/o sentimentale: un Paolo Soleri a ritroso dall’America fino a Vietri sul mare, il Le Corbusier intimo di Maison la Roche e quello pubblico di Marsiglia, la sala della scherma “dimenticata” di Moretti, la Milano colma di affetto da parte di Vargas di Casa Rustici o della chiesa di Baranzate.

Proprio come la sua prima raccolta, anche Racconti di architettura ha una forma ibrida: non sono racconti di finzione, non sono reportage né descrizioni oggettive. La scrittura è veloce, paratattica: annotazioni emotive, levigate senza essere laccate. Ma capita anche che le parole spesso non gli bastino (la dichiarazione di sconfitta di inadeguatezza, è continua nel testo). Vargas cerca così di fissare i suoi turbamenti non solo con le frasi ma anche attraverso segni, graficismi, disegni. Un libro poco furbo, il suo. Ma sono proprio gli oggetti ibridi, meticci, imperfetti, quelli che oggi mi interessano di più.

Vargas dal suo percorso intellettuale, non so quanto consapevolmente, s’è ritrovato nel cuore di una letteratura che in questi anni sta cercando – attraverso la descrizione delle cose tel quel, nel racconto di itinerari, nella raccolta iconografica, nel fotoreportage – di definire il mutamento fisico e antropologico avvenuto nel nostro paese. Il suo background, il suo sguardo d’architetto, lo aiuta, molto più di quello di tanti letterati col lauro in testa. Racconti di architettura non è, perciò, un libro rivolto agli architetti. È un libro rivolto a tutti quelli che hanno voglia di conoscere il mondo attraverso uno sguardo parziale. È, cioè, una piccola, aggraziata, guida sentimentale del mondo.

Mandala

di Ottavio Fatica

La notte è viola. Ai fuochi dei pastori

sul crostone arroccato

di madrepora un bue

un asino, una vergine, un giuseppe

intorno pochi sbaffi di bambagia

mentre lo specchio d’acqua di stagnola

riflette una cometa

che converge sopra la grotta

dove in una greppia tutti aspettano

la Novità. Ci siamo quasi. Affrettati

alla meta. In lontananza

avanzano tre magi.