di Danilo De Marco

(il testo e le fotografie che seguono sono tratte dal volume Noi che siamo così poveri nel dire, Forum Editrice, che sarà presentato il 25 ottobre a Udine: per i dettagli si veda sotto)

La prima volta che chiamai al telefono Gisèle Freund, mi rispose una voce di donna dalla tonalità bassa e rauca: «Mi dispiace, ma Madame Freund non è in casa, è in viaggio e non saprei proprio quando sarà di ritorno. Provi più avanti: magari fra un paio di mesi». La stessa voce bassa e rauca mi rispose due mesi dopo. «Madame Freund è in viaggio, provi fra due mesi». Allora, con discreta insistenza, spiegando il motivo della mia possibile visita, domandai quando e come poter parlare con lei. Qualche attimo di silenzio, poi la voce disse: «È fortunato, Madame Freund è rientrata proprio ora». Stupore: la voce che mi si presentava come Gisèle Freund, era la stessa di prima, bassa e rauca. Gisèle Freund si era fatta passare per la donna delle pulizie. Mi accordò un appuntamento a casa sua dicendomi: «Le posso concedere solo una mezz’oretta, sono molto molto occupata».

La prima volta che chiamai al telefono Gisèle Freund, mi rispose una voce di donna dalla tonalità bassa e rauca: «Mi dispiace, ma Madame Freund non è in casa, è in viaggio e non saprei proprio quando sarà di ritorno. Provi più avanti: magari fra un paio di mesi». La stessa voce bassa e rauca mi rispose due mesi dopo. «Madame Freund è in viaggio, provi fra due mesi». Allora, con discreta insistenza, spiegando il motivo della mia possibile visita, domandai quando e come poter parlare con lei. Qualche attimo di silenzio, poi la voce disse: «È fortunato, Madame Freund è rientrata proprio ora». Stupore: la voce che mi si presentava come Gisèle Freund, era la stessa di prima, bassa e rauca. Gisèle Freund si era fatta passare per la donna delle pulizie. Mi accordò un appuntamento a casa sua dicendomi: «Le posso concedere solo una mezz’oretta, sono molto molto occupata».

Il giorno fissato per l’appuntamento arrivai a casa sua puntualissimo, anzi un po’ in anticipo. Non volevo perdere un solo minuto di quell’incontro. Mi aprì un uomo alto, sulla quarantina, che poi scoprii essere Hans Joachim Neyer, direttore del museo d’arte contemporanea di Berlino.

Gisèle Freund era seduta ad un tavolo, selezionava fotografie e prendeva appunti: «Vede – mi disse ancora prima di salutare – sto preparando una mostra e ho molte cose da mettere in ordine». Poi senza lasciarmi quasi pronunciare una sola parola iniziò lei a tempestarmi di domande sul tipo di lavoro che svolgo, sul tipo di reportage che faccio, come me la cavo economicamente… Bene, mi sono detto, mentre Gisèle parlava, parlava… Il nostro incontro, e fu il primo di altri, durò sei ore.

D. Mi piacerebbe scavare nella sua memoria, ricordare con lei gli avvenimenti che in qualche modo le sono rimasti attaccati durante l’arco di tutta la sua lunga vita. Partire da quel suo primo viaggio, il primo di una lunga serie, impostole in quel giorno del 1933, quando da Francoforte salì su quel treno che l’avrebbe portata in Francia…

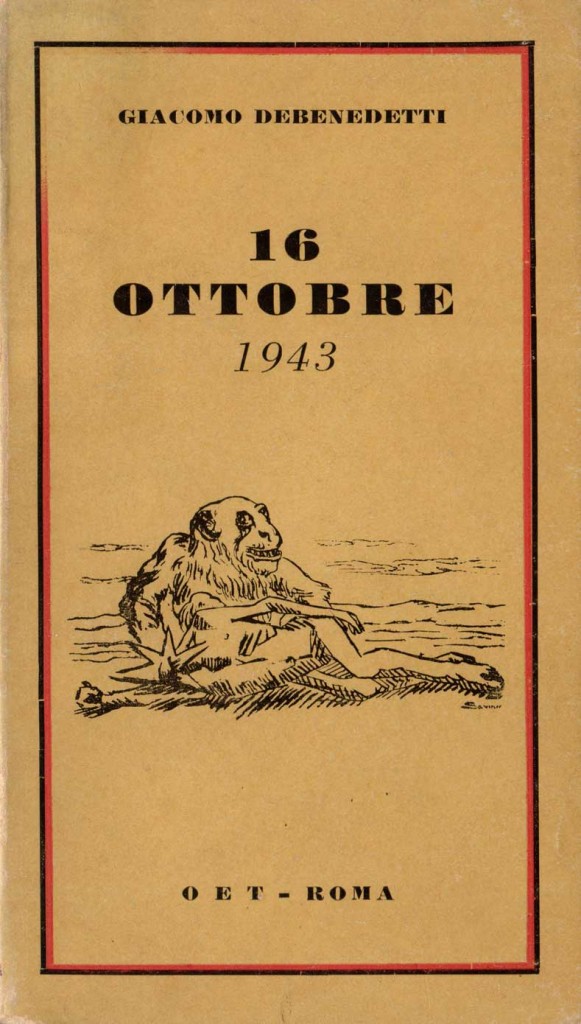

R. Non potrò mai scordare quella notte del maggio del 1933: ogni particolare è impresso nella mia memoria e in tutto il fare che seguì poi nella mia vita. Stavo fuggendo e in fretta e furia dalla Germania dove dilagava il terrore. In quel giorno tutto era avvenuto rapidamente. La mattina incontrai un impiegato del comune che conoscevo appena. Mi venne vicino e sottovoce mi disse: «Parta subito. Questa notte vi arresteranno tutti».

Probabilmente conosceva l’esistenza di quel giornale a cui collaboravo e che stampavamo clandestinamente con il gruppo studentesco a cui appartenevo. Stava per uscire il numero sul quale denunciavamo il terrore in cui vivevano i professori dell’Università, e poi la storia della nostra compagna Anne. Due settimane dopo il suo arresto il suo corpo era stato consegnato ai genitori chiuso in una bara. Si era rifiutata sicuramente di parlare, di fare i nostri nomi. Io avevo fatto delle fotografie ai nostri compagni che erano stati picchiati ferocemente dai nazisti e il capo del nostro gruppo, Karl, mi disse che dovevo partire immediatamente e portare con me quelle foto per denunciare quello che stava accadendo in Germania.

D. Fu facile uscire dalla Germania con quel materiale fotografico?

R. Quando arrivai alla stazione ferroviaria ero terrorizzata. Ma sapevo che non dovevo darlo a vedere. Sarebbe stata la fine. In più avevo con me quelle pellicole e le SS controllavano ogni vagone, ogni persona. Perquisivano tutti. Entrarono nello scompartimento, presero il mio passaporto, mi guardarono e uno di loro mi domandò: «Lei è ebrea?». Ebbi il coraggio dell’incoscienza e la prontezza di rispondere energicamente e offesa: «Gisèle le sembra un nome ebreo?». Lo fissavo dritto negli occhi mentre il mio cuore impazziva… mi restituì il passaporto e richiuse la porta dietro di sé. Sapevo che la strada era ancora lunga fino alla frontiera e mentre questa si avvicinava pensavo al mio carico di pellicole: avevo una paura folle. Andai allora alla toilette e svuotai la macchina fotografica gettando più pellicole nel water. Il rullino più importante lo nascosi su di me. Alla frontiera guardarono dappertutto.

Aprirono la camera fotografica e quando stavano per perquisirmi, un attimo di esitazione e l’SS, richiamato dagli altri che camminavano lungo il corridoio del treno, uscì dallo scompartimento. Il treno stava ripartendo. Ebbi proprio una fortuna sfacciata. Ho imparato allora che nella vita, piccoli avvenimenti inaspettati che vanno per il verso giusto, interrompono o segnano tutto un destino. Se il treno avesse sostato ancora qualche minuto… Il treno invece si mosse – quante volte ho ringraziato quel macchinista di cui non ho mai visto il volto – e passammo la frontiera lentamente. Nello scompartimento c’era solo un altro viaggiatore che rimase silenzioso tutto il tempo. Accovacciato in un angolo, semicoperto da un pastrano e con un grande berretto. Sembrava non respirasse neppure. Quando passammo la frontiera mi guardò per la prima volta e sorrise. Questi, mi sono detta, sono i tratti di un volto che non dimenticherò mai.

Arrivai a Parigi alla Gare du Nord. Ero come svuotata ma felice. Non immaginavo certo che tutti i miei compagni erano già stati arrestati.

D. Parigi quindi: un mondo ancora libero dalle atrocità naziste, la possibilità di studiare e di vivere la giovinezza…

R. Sì. Ma non fu né facile né senza sofferenze. Mi iscrissi alla Sorbona per seguire i corsi di sociologia… ma a soldi era durissima. I miei genitori mi mandavano qualcosa per vie traverse. Quando e come potevano. Non bastava per sopravvivere. Mi appassionai alla letteratura. In quell’epoca a Parigi accadeva una cosa straordinaria; la coesistenza di scrittori così brillanti e di diverse generazioni tutti assieme. Cercai contatti con il mondo letterario e grazie al filosofo Bernard Groethuysen, che mi fu presentato dalla sua compagna Alix Guillain, mi fu possibile entrare in quel giro e frequentare quell’ambiente. Iniziai così ad incontrare Andrè Gide, Andrè Malraux, Paul Valéry, Henry Michaux. Nel frattempo ci fu l’incontro a Rue de L’Odeon con Adrienne Monnier e Sylvia Beach. È proprio frequentando le loro due librerie che conobbi molti dei miei futuri modelli. Poi a Montparnasse: alla Coupole e alla Rotonde feci conoscenza con i surrealisti che facevano gruppo attorno a Breton.

Ma intanto continuava la mia piccola vita. Alla Sorbona intanto avevo deciso che la mia tesi doveva essere sulla storia della fotografia del XIX secolo. Fotografando mi ero posta un mucchio di domande: e avevo capito che bisognava prima di tutto imparare a guardare per vedere. È così che incominciai a mettere in relazione fotografia e società dell’epoca. Ed ecco che frequentando le varie biblioteche, alla Nazionale feci l’incontro decisivo per tutti quelli che furono poi i miei futuri studi: Walter Benjamin.

D. E la fotografia? Era possibile guadagnarsi da vivere con quell’arte ritenuta ancora per molti di poca importanza sia giornalisticamente che artisticamente?

R. Giravo sempre accompagnata dalla mia macchina fotografica e dalla mia insaziabile curiosità. Fotografando mi si aprivano mondi che non conoscevo. Tutto era nuovo e affascinante per me. Ma certamente non potevo guadagnare a sufficienza per vivere: tutt’altro. Una sera, una di quelle sere autunnali dove la pioggia non smette mai, così frequente a Parigi, mentre stavo attraversando il Pont des Arts, vidi degli uomini che stavano trascinando a riva un grosso fagotto. Mi avvicinai e capii che quel fagotto non era altro che una ragazza annegata.

Ricorderò sempre le sue scarpe nere con il tacco altissimo, da cui scendeva l’acqua. Avevo con me la macchina fotografica e scattai. Me ne ritornai tristemente verso casa pensando a quella bella ragazza. Il giorno dopo un amico, che per pagarsi gli studi scriveva brevi articoli di cronaca, mi chiese le foto dicendomi: «Può darsi che il mio direttore le pubblichi». La sera ritornò tutto contento e mi diede un biglietto da dieci franchi dicendomi: «Il direttore ha detto che la foto è piuttosto brutta, ma la storia della bella annegata gli interessa».

Per me era un avvenimento: era la prima volta che guadagnavo del denaro con la fotografia. A dire il vero poi, nel tempo, l’immagine di quella ragazza riemerse così spesso nella mia memoria! Forse a causa di un senso di colpa per quella morte che mi aveva fatto guadagnare i primi soldi. Così iniziai veramente a fotografare: giravo per le vie dei quartieri facendo ritratti al calzolaio, alla figlia della lavandaia. Ricordo le foto che scattai al venditore di vini: la moglie infuriata e disgustata gettò via tutte le foto. Era in ogni caso difficile guadagnarsi il pane con il ritratto fotografico, e per di più come alcuni di noi giovani fotografi lo concepivano: realista. Per farsi pagare bisognava ritoccare tutte le imperfezioni, abbellire il modello, insomma. Ho sempre pensato che noi abbiamo un’idea psicologica di noi stessi e restiamo sempre delusi quando poi ci vediamo in fotografia: io stessa non mi sopporto. Fu così che mi avvicinai alle foto-reportage. Per me era l’unico modo per guadagnare qualcosa.

D. Il reportage appunto. Lei ha sempre sollevato il problema etico della fotografia.

R. È passato ormai molto tempo da quando discussi di questo con Cartier- Bresson. La realtà e la sua comprensione sono differenti per ogni persona e per ciascun giornale. Quando Cartier-Bresson ritornò dalla Cina, molti anni fa, tutti i giornali utilizzarono le sue foto contro la Cina. Proprio quello che lui non voleva. Quando nel ’36 fui mandata in Inghilterra dal direttore di «Life», dovevo fotografare le regioni in crisi del nord di quel Paese: operai disoccupati, villaggi fatiscenti, miseria. Nello stesso periodo ci fu il caso di Wally Simpson. Il re Edoardo di Inghilterra era innamorato di questa americana divorziata. Scoppiò lo scandalo. L’Inghilterra ancora vittoriana non poteva ammettere che si facesse di Mrs. Simpson una regina. Il re abdicò. Tutta l’America sisentì offesa. «Life» pubblicò il mio reportage con il titolo «Ciò che un inglese intende per Paese in crisi». Tra le mie foto di miseria e disperazione avevano inserito una doppia pagina con una foto della regina in abito bianco, circondata da ogni ben di Dio, i nipoti sulle ginocchia. La brutalità del contrasto rendeva sufficientemente. Mrs. Simpson da buona americana era vendicata, in barba al problema di milioni di poveri e del loro dramma.

Comprendemmo allora che non potevamo farci nulla, che lavoravamo per i giornali e che i giornali e i loro direttori avevano il potere di trasformare a loro piacimento il significato del nostro lavoro. È così che vedendo le nostre foto pubblicate sui giornali, alle volte ci capitava quasi di non riconoscerle. La verità è quella dell’impaginazione, della didascalia, delle forbici. Sceglierne una esattamente all’opposto di un’altra per indirizzare il lettore… mi è successo più di una volta.

Con un gesto furtivo ma ben visibile, estraggo la mia macchina fotografica dalla borsa, sapendo bene che Madame Freund non ama farsi fotografare. «Ma cosa fa. Ah la là non vorrà mica fotografarmi? Ho orrore di essere fotografata. E poi sono stanca e non mi sono neppure pettinata».

. . .

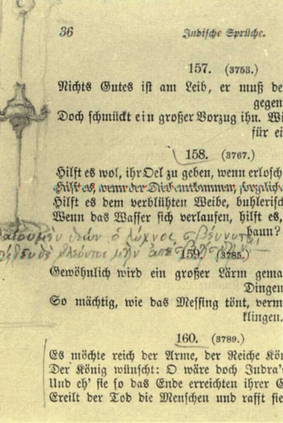

D. Ma ritorniamo per un momento ad un nome che prima le è quasi scivolato sommessamente sulle labbra. Il suo professore Walter Benjamin.

R. All’epoca parlavamo di politica. Era quello che gli interessava maggiormente. Del lavoro che stava facendo su Baudelaire non diceva nulla. Tutto rimase solo a livello di note e appunti e fu completamente stupefatto quando a sua insaputa vennero pubblicate quelle note. Gli furono rubate. Un vero scandalo. Era molto preoccupato della sua situazione economica. Non aveva denaro. Alle volte neppure per mangiare. Incontrò Gide e altri scrittori del tempo che fece conoscere in Germania. Ma nessuno lo aiutò: mai. Quella gente là non si rendeva conto cosa significasse essere senza denaro, senza patria. Che cosa significasse essere un rifugiato politico. Non lo comprendevano proprio. E poi si allontanarono da lui anche perché il suo francese non era proprio così perfetto. Una situazione quasi disperata. Aveva solo un vestito: io lo vidi sempre con quello. Sempre più lucido, più malandato. Quando non aveva i soldi per mangiare rimaneva giorni interi a letto. Nessuno pubblicava i suoi articoli. Insomma a Parigi aveva pochissimi amici e nessun aiuto. Aveva una sola e misera entrata. E anche quella pagata a caro prezzo. Era l’altro tedesco, il suo amico, come si chiamava, mi aiuti… il mio professore di Francoforte…

D. Adorno?

R. Sì, è proprio lui. Adorno dirigeva assieme a Horkheimer l’Istituto per la ricerca sociale di New York e gli faceva inviare del denaro in cambio dei suoi articoli. Ma un giorno anche Adorno iniziò a criticare certi suoi pensieri. Ero presente quando Benjamin ricevette per lettera le critiche che gli muoveva: divenne rosso come un pomodoro. Mise delle settimane per rispondergli, ma finì con il cedere e accettare il taglio della parola. Era l’unica possibilità per sopravvivere.

Ho sempre pensato che Benjamin fosse comunista solo nella testa. Credo che fosse più una sorta di filosofo-scienziato. Quando mi leggeva i versi di Brecht, diceva: «Vedete, ha già un piede fuori dal Partito comunista. Uno che pensa non può gettarsi ciecamente nella gola del lupo». Infatti quando andò a Mosca non accettarono nulla di quello che aveva scritto. Ripartì completamente deluso e demoralizzato. Fu un’esperienza su cui ritornò più volte. Non poteva, non riusciva ad accettare.

D. Ma quel suicidio proprio nel momento in cui poteva salvarsi…

R. Benjamin aveva paura di tutto. Si spostava sempre con una capsula di cianuro in bocca. Erano momenti difficili. Si trasferì nel paese dove viveva sua sorella, vicino al confine italiano, e scoppiò la guerra. Fu immediatamente arrestato con molti altri tedeschi. Per i francesi untedesco era un tedesco; non importava se antifascista o meno. Io allora avevo già la nazionalità francese. Mi diedi molto da fare per riuscire a liberare Benjamin e gli altri intellettuali antifascisti. Quando uscì di prigione subito si preparò per partire. Fu invitato mille volte in Israele, ma rifiutò di andarci. Non negò mai di essere ebreo, ma affermò sempre con vigore di non essere religioso. E poi il sionismo: non voleva proprio averne a che fare.

In quel tempo furono dette e scritte cose ignominiose su di lui per questi rifiuti. Ma Monsieur le professeur fu sempre un uomo sano e sincero. Si sarebbe salvato se fosse partito per Israele. Invece rifiutò. Fu arrestato di nuovo e poi si suicidò.

. . .

D. Ma allora non è più possibile sognare e, attraverso il sogno, uscire dall’incubo? E la fotografia può aiutare in questo?

R. Io ho sempre avuto i piedi ben piantati sulla terra e, probabilmente per questo, sono riuscita ad arrivare agli ottant’anni e a fare molte cose. Certo il sogno ci è necessario, senza sogno è come vivere tutto il tempo con gli occhi spalancati come sono stata costretta a fare nella mia gioventù. Sì, bisogna necessariamente uscire da quell’incubo e sognare un mondo nuovo e migliore. Ma non bisogna dimenticare. La fotografia aveva e ha ancora il compito di sostenere la memoria. La fotografia è memoria.

Da qualche tempo non fotografo più, è troppo faticoso per me, proprio ora che stavo per diventare una fotografa celebre… ho mille idee per la testa, tante cose da fare. Oggi siamo assediati dalle immagini, ci fidiamo ciecamente e stupidamente delle immagini. Quanto lavoro ancora da fare: la fotografia, nuove tecnologie, sarà tutta un’altra cosa… e speriamo non diventi ancella della superficialità e del potere. Ma ho parlato e parlato. Lo sa come mi chiamava Monsieur le professeur all’epoca? ‘La piccola chiacchierona’. Monsieur le professeur mi amò molto, ma per me era il professore e poi mai mi sarebbe venuta l’idea… Trent’anni dopo rimasi molto colpita da un suo testo dove diceva di aver avuto molta simpatia e tenerezza per me.

«Ma è già molto tardi e non abbiamo pranzato. Viene con noi qui sotto al ristorante cinese?».

«Mi piacerebbe molto restare ancora con lei…», ma Gisèle mi interrompe e incalza: «Non mi dica che non vuole!».

«No, no anzi», aggiungo.

«So bene che è a corto di denaro come lo sono stati tutti i fotografi almeno una volta nella vita. È per questo che la invito».

E così pranzando in un piccolo ristorante cinese a Rue Daguerre, tra cibi laccati e tè profumato ricominciamo a parlare. O meglio Gisèle continua a raccontare. Il Messico: Siqueiros, Tina Modotti, Evita Peròn…

[1989]

(“Noi che siamo così poveri nel dire”, che raccoglie vari scritti – e relative foto – di De Marco, sarà l’occasione venerdì 25 ottobre alle 19.30 presso la Comunità Nove nel parco di Sant’Osvaldo in via Pozzuolo 330 a Udine per un incontro con Federico Pirone, Paolo Medeossi e Danilo De Marco; le letture di Massimo Somaglino e Aida Talliente accompagnati da una videoproiezione curata da Andrea Trangoni, le voci e le musiche di Cristina Mauro, Stefano Montello, Daniele D’Agaro, David Cei, Mirko Cisilino Renzo Stefanutti e altri ancora…)