di

Benny Nonasky

Il turno va dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23. Restiamo seduti sulla sabbia perennemente umida. Scrutiamo l’orizzonte. Si parla poco. I nostri occhi non si incontrano quasi mai. Sono troppo impegnati a non perdere la linea dove si scatena un niente così asfissiante da restituire una tranquillità omicida. Ci assalgono troppi ricordi, troppi sogni. E questo è proibito. “Nessuno può avere più o meno degli altri. Nessuno deve soffrire o crearsi illusioni e precarie felicità maggiori o minori degl’altri”. Così cita il Manuale dell’Amore e della Perfetta Convivenza. Così c’è stato insegnato. Così noi rispondiamo e agiamo. Però l’orizzonte è meschino. E’ uno schermo vuoto dove la tua mente crea e crea e crea miriadi di scene che forse mai hai vissuto o che qualcosa ha cancellato. Magari solo rifiuto forzato di un passato ormai espresso in algoritmi e pillole rosse, sapor lampone. Non ho modo di rispondere. Anche se le domande qui sono mostri che divorano, spezzano, ingoiano. Deridono. Anche fare metafore lo è. “La realtà è una, espressa con parole consone e stabilite. Il linguaggio non può essere alterato né reso simbolico. Suddetto atto è reato.”

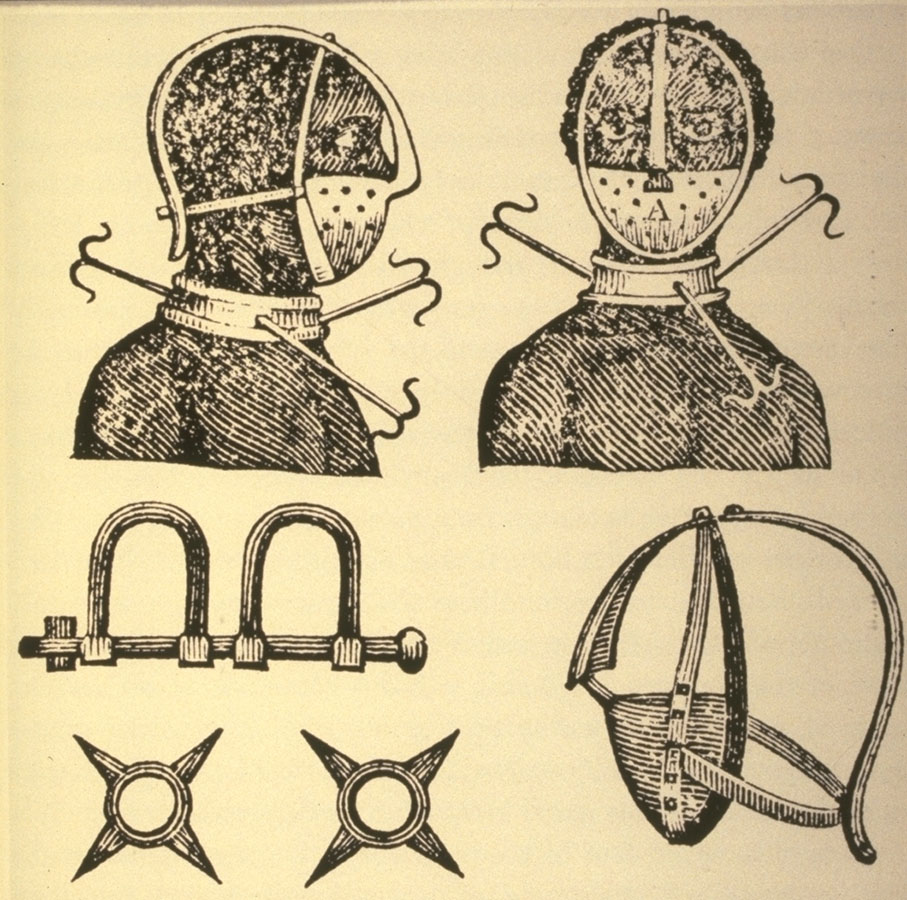

Per questo ognuno guarda fisso verso quel filo impastato di nuvole, cielo, mare. Dentro si piange dal dolore. Se i nostri occhi si incrociassero, si baciassero per un solo istante, le lacrime non avrebbero più prigione e scaturirebbero dalle orbite come cascate alte chilometri, infinito diluvio di amara acqua repressa da ancestrale istante quando tutto ebbe inizio. O fine. O intermezzo. E tutto salterebbe in aria. Carcere. Torture. Rieducazione chissà in quale luogo. Quindi: morte. Quindi: evitare ogni contatto. Restare fissi verso il compito assegnatoci. Aspettare. Aspettare fino alla fine del turno. Poi il cambio e rientro a casa. Primo passo oltre il cancello di ingresso: salutare e sorridere verso la telecamera sopra all’ananasso sulla destra. Prendere la chiave dalla tasca. Fare tutto in modo chiaro, senza movimenti bruschi che possono insospettire. Arrivato davanti alla porta di casa, citare il proprio nome. Riconosciuto, la porta si apre. Salutare e sorridere alla propria famiglia, mentre le telecamere poste nei quattro angoli di ogni stanza della casa seguono ogni spostamento. E così per tutti gli appartamenti, i luoghi di lavoro, i parchi giochi. Per le strade, invece, nulla è chiaro. Si dice che le telecamere siano nascoste dentro i lampioni. C’è chi dice che siano quei moscerini giallo-verde che sostano, miliardi, sopra le nostre teste. Qualcuno è arrivato a supporre che non ci sono telecamere sparse per le strade, che tutta questa improbabilità non confermata dal Governo è unicamente una scusa per vedere, per stabilire la tua fiducia verso di Esso. E’ solo un terrore intrinseco nel tuo cervello. Ormai una prassi. “Qualsiasi comportamento ECCESSIVAMENTE errato, non aderente alle Leggi comunicate quotidianamente dalla TV o scritte sulla magnifica carta del Manuale dell’Amore e della Perfetta Convivenza, conduce a uccisione istantanea da parte dei Servizi D’ordine.”

Il mare è traditore. Tu lo conosci bene. Da anni sfiori la sua spuma opalina riversarsi sulla spiaggia come caduca carcassa d’uccello in balìa del vento. Avanti indietro. Ritmo ripetuto all’infinito. Tempo che scorre. Mormorii, brontolii. Stomaco sempre pieno. Non hai mai capito se la voce del mare è un dolore o una soddisfazione. Arriva al punto di dirti: Tu pensi troppo amico mio. E non sai se sei tu a crearti questo limite o è il mare a importelo. Le domande sono effimere quando le risposte sono già servite su plasma e satelliti sparsi un po’ ovunque in quel terso cielo che ti copre dal buio insormontabile dell’universo. Il mare non ha voce. Il mare è un oggetto. Il mare è insensibile, vittima della luna e del firmamento. Ma il mare, e tu lo sai, è anche un assassino. Forse involontariamente. Forse con meschina consapevolezza. Tu che sei il guardiano, tu che sei il raccoglitore, non puoi non sentirti soggiogato e rapito dalla sua cattiveria e dall’ossessione impulsiva di porti delle domande. E’ un perché iniziale che ti accompagna fino all’obitorio, fino al portone di casa e al solito sorriso. Fin sotto le coperte. Nei sogni. Negl’incubi. Nel giorno successivo e quelli dopo. Non potrai mai terminare. Loro non finiscono mai di raggiungere la costa e sai e non sai cosa sono. Sono diversi da te, ma hanno la tua identica forma. Una testa, due gambe, due braccia, un torace. Ma sono diversi. Da dove vengono? Perché arrivano qui? Perché sono morti, morti, morti? Le Pattuglie d’Ordine le vedi lì in fondo al blu scuro, tra le onde. Le loro luci rasentano l’acqua. Cercano, ma sembra che non trovino mai nulla. La loro risposta al mondo è: “Controlliamo. Puliamo”.

Ma cosa vogliono dire? E cosa sono loro? Questi cadaveri mangiucchiati da pesci e sale acido, da dove vengono? Dallo stomaco poroso del mare? Qual è il loro obiettivo? “Tu sei stato progettato per proteggere i tuoi confini. Uomo: tu sei una macchina di pelle al servizio della società. La società ha le sue regole, le sue norme, la sua struttura mediatica e politica. Tu non devi fare altro che seguire i canoni prescelti. Tutto è fatto per il tuo bene. Per essere felice. Per non sbagliare. Per vivere in eterno.” E loro? Loro di quale sistema fanno parte? “Hai un lavoro. Sei parte di questa società. Contribuisci alla sua crescita. Giochi un ruolo fondamentale. Sei tu che manipoli il tuo destino. Noi costruiamo solo la base e demarchiamo la strada. Noi ripieghiamo agli errori del passato per farti avere un percorso orizzontale senza intoppi o ferite che ti condurrebbero a futili malie mentali e fisiche. Non ti porre domande. Noi abbiamo già tutte le risposte. Chiedi, ti sarà dato. Ogni giorno, ti è sempre dato.” Tu non sai se anche i tuoi compagni hanno questi pensieri, questi punti interrogativi. Parlate del tempo, del mare in burrasca, della cena di ieri sera, della partita a calcio nel parco vicino al Ministero dell’Informazione. Mai di lavoro. In silenzio si prende il cadavere, lo si mette su di una barella di ghisa azzurrognola, lo si deposita nella macchina funebre, ci si siede ai lati davanti al morto coperto da un telo verde scuro e si parte alla volta dell’obitorio.

Lui cammina per la via principale. Le mani in tasca. Deve recitare una parte. Quindi fischietta un motivo con le labbra tirate in avanti. La sua mente deve essere sempre impegnata. Questo alleggerisce la tensione. Menefreghismo. Mai un pensiero serio. Solo superficialità, spensieratezza. Sta andando al campo di golf a vedere suo figlio allenarsi. Domani ha una partita importante contro quell’odioso di Micheal Sum, campione cittadino da ormai più di un decennio. Un vecchio che si diverte a innalzare coppe e stringere mani davanti alla testa china dei suoi rivali. Bambini o adulti che siano. E’ bravo, forse un campione, ma c’è di mezzo anche l’altra faccia della medaglia. Non è solo un vecchio stronzo, veterano di quei campi verdissimi e pulitissimi; è anche il magnate dell’unica fabbrica di cemento della città. Chi ha il coraggio di farlo perdere? Lui offre lavoro, cemento, manodopera per tutto quello che c’è in questa città. Dalle piazze alle case, dagl’alberi ai lampioni. Non esisterebbe questa città senza la sua fabbrica. Lo sanno tutti. Bisogna prenderla come un onore, cioè un onore giocare contro di lui, il magnifico Micheal Sum. Un ossequioso passatempo che convoglia in una foto con stretta di mano e un autografo sghembo da poggiare in salotto o sulla scrivania da lavoro. Ora tocca a suo figlio. Ama quello sport. Lo pratica da quando ha sette anni. Una passione intrinseca al suo corpo, alle sue mani, nel suo cuore. Si allena ogni giorno. Dalle 15 alle 20. Con vera passione. Ora, a 17 anni, ha battuto tutti i suoi coetanei, tutti gli adulti e professionisti. E’ seduto sull’apice. Manca solo lui. Michael Sum. Gli dispiace per suo figlio. Gli dispiace sapere che fine farà la sua gioia e la sua passione. In una foto. Mentre cammina in una via, dopo aver svoltato all’incrocio tra via Sogni e via Libertà, abbassa un po’ la testa e volta gli occhi a sinistra, in direzione della strada. Sulla destra degl’uomini vestiti di nero con strisce rosse fluorescenti, chiamati Squadroni di Recupero, stanno picchiando e violentando moralmente, con subdole imprecazioni e papelli di leggi da seguire rimarcate nel libro dell’Ordine e Giustizia, una famiglia nuda, prona sul prato. Una donna, un uomo, forse due o tre bambini. Non ha fatto in tempo a vedere. Fischia più forte per dimostrarsi indifferente, per mostrarsi impegnato nei fatti propri. Menefreghista. Forse un litigio che ha portato a qualche parola di troppo. Forse una lacrima. Chi lo potrà mai sapere?

Lui deve passare oltre. Nessun aiuto. Mai. E’ già complicato gestire i propri sentimenti, il proprio impulso. Si salva solo chi ha la forza di non interferire. Il potere è stato scelto ed ha il compito di far rispettare le regole. “Questa non è violenza, è salvezza dell’anima e della vivibilità reciproca. La vera violenza è la libertà di gesti, azioni, impulsi, sentimenti allo sbaraglio del vuoto che la vita ha come pilastri delle sue fondamenta. La vita senza rigore e leggi da seguire è come un auto senza freni. Corre, corre e presto andrà a sbattere per frenare la sua discesa.” Tutto è destinato ad una fine. Disastrosa o piacevole che sia. Si può scegliere. Estremo nord o estremo sud. Non ci sono vie di mezzo. Sono già state superate. Chi trasgredisce viene deportato. Nessuno può sapere dove. C’è chi dice in campi di recupero. C’è chi afferma di averne visti alcuni in Tv, camminare in altri paesi limitrofi. C’è chi addirittura ipotizza che vengono gettati in mare. Il suo lavoro quindi è l’ultimo pezzo della macchina? Gli è balenato molto spesso questo pensiero in testa, fino a quando non è successa una cosa che lo tormenta tutt’oggi. Soprattutto tormenta il suo stomaco. Lui lo chiama “deposito di immagini”, ma anche “custodia di vita”. Oltrepassa via Fraternità e incrocia una bambina seduta sul ciglio della strada. Potrà avere 8 anni. Ha in mano un foglio e una penna. Appena lo vede, alza i suoi occhi verdi e li punta sui suoi castano scuro. La osserva con curiosità. Lei ricambia con un sorriso. Appena lui giunge a pochi passi da dal suo corpicino, lei si alza di scatto e dice:

– Undicimilaseicentoquarantasei. Guarda quanta è lunga questa parola una volta scritta!

Stupito, legge e risponde:

– Vero. Ma cosa vuol dire questo numero?, e la bambina toltosi un ricciolo biondo cadutole sul naso mentre alza la testa dal foglio verso il volto di lui: – Sono tutti quei cadaveri che vengono raccolti sulla spiaggia.

Lui, sbiancato e indurito in volto come un pezzo di gesso al sole, con voce tremante e irosa, dice: – Chi ti ha dato questa informazione?

La bambina invece di rispondere, inizia a danzare girando su se stessa, cantando quel numero con voce dolce e sottile. Lui, terrorizzato, strappa il foglio dalle sue piccole mani e, riducendolo in piccoli pezzettini, lo ingurgita con velocità, senza pensare a nulla. La bambina osserva inorridita la sua fronte piena di nervi rialzati e le sue guance viola dall’ira e dallo sforzo di inghiottire tutta quella carta sulla quale c’è solo scritto un lungo numero nero. E’ spaventata. Immobile. Balbetta:

– Li ho contati…

Lui alza lo sguardo tetro su di lei: – E’ impossibile.

Si sentono già le sirene. Vorrebbe che non succedesse. Ma o lui o lei. Bisogna sopravvivere. Il sue gesto non è passato inosservato. Deve spiegare. Deve salvarsi. Impulso. Paura. Prassi. L’afferra e la tiene stretta a se. Un paio di secondi dopo lo Squadrone è sul posto. Lui spiega. Loro sanno già tutto. Lui offre una scusa per il suo gesto: sicurezza. Loro non hanno niente da dire. Prendono la bambina e la caricano in auto. Senza una lacrima o un grido. La vede dal finestrino guardarlo con dispiacere. Salutarlo lentamente. Lui vorrebbe gridare. Strapparsi le budella e schiacciarle fino a vederle una poltiglia schifosa su un marciapiede schifoso, in una città schifosa. Lui vorrebbe dire la verità. “Sono un mostro, dice, sono un vigliacco. Sono come loro mi vogliono. La paura perché ci rende così bastardi? E’ solo una bambina. E io sono solo un altro buon cittadino che vive avendo paura di vivere.” Si guarda intorno. Sicurezza. Prassi. Nessuno in strada. Nessuno alle finestre. Certamente hanno visto ogni cosa. Anche la famiglia della piccola dai riccioli biondi. Silenzio, solo e sempre silenzio. Senza scomporsi, anche se le lacrime gli bruciano le pupille rosse, prosegue lungo la via. Dal luogo dove si trova adesso, fino al campo di golf, ci sono solo due isolati di distanza. Due isolati. Li percorre in fretta, fischiando forte e guardando dritto verso di se, come se mirando verso un punto fisso il passato potesse cancellarsi. Sa la risposta: perché? Un’altra domanda. Sempre, ovunque un’altra domanda. Divoratrice.

Quel giorno di luglio eravamo al solito posto. Turno di mattina. Tempo uggioso. Il mare un po’ agitato. Si stava fermi ad aspettare. Ci avevano avvertiti che quel giorno, sicuro, avremmo ricevuto qualche dono. Arrivò poco prima dell’ora di pranzo. Era messo meglio degl’altri del giorno prima. Aveva ancora i pantaloni e un sandalo nero. Aveva pochi morsi sul corpo, anche se gli mancava un orbita. Solita procedura: barella, auto, telo e via verso l’obitorio. Quel giorno non so come successe, ma avvenne. Mentre lo stavo depositando nella sala frigorifera, nella quale venivano riposti prima di essere smistati nei vari cimiteri denominati “X” (visto l’anonimato di quei corpi), infilai una mano nella tasca destra dei suoi pantaloni bagnati e incollati alla pelle. Fu un attimo. La mia mano toccò una cosa fina e liscia; resa morbida dall’acqua. La riposi veloce nella tasca della mia tuta arancione. Poi chiusi lo sportello e con gli altri andai a mensa. Sudavo. Lanciavo sguardi furtivi di qua e di là, ma lenti per evitare troppi sospetti (non dai miei colleghi, ma dalle telecamere). Finito il pranzo e il turno, tornai a casa. Dovetti aspettare che giungesse la notte e il buio ricoprisse il mio volto, nascosto fino alla tempia dalle coperte. Davo le spalle a mia moglie, poggiato sul fianco sinistro. In mano tenevo quel foglio e non vedevo niente. Lo toccavo, lo rigiravo e mi chiedevo: “Cosa diavolo sei?”.

La curiosità era troppa. Non riuscì a dormire. Decisi di aspettare l’alba e con le prime luci del giorno, prima che suonasse la sveglia, vedere, capire, scoprire. Fu un tempo interminabile. Di bruciore al petto e di sogni che non ho potuto né fermare né comprendere alla perfezione tanto erano vaghi e surreali. Il sole sbocciò verso le sei e io tenevo quella reliquia come uno scettro. E vidi. Vidi un uomo in piedi, accanto ad una donna e un bambino, con una cosa nera, pelosa, naso arcuato, sulle sue braccia. Dietro di loro c’era una casa di legno e una distesa immensa con alberi verdi, gialli e rossi. E come sfondo una montagna anch’essa dipinta di quei colori, ma con le punte bianche, splendenti. Furono dieci, forse venti secondi, poi suonò la sveglia e non mi restò che ingoiare quel ritratto, quel mondo nuovo e inverosimile.

Ti hanno detto che non esiste più l’erba verde o le piante. Che tutto è cemento, ferro, rame. Ti hanno detto che gli animali si sono estinti molto tempo fa. Come quel cane in braccio a quel bambino esile nella foto. Ti hanno anche detto che le montagne non sono mai esistite. Che sono un’invenzione dei pittori per riempire il vuoto della profondità. Un muro per ricordarci i nostri confini. Tutto viene insegnato. Tutto è quello che vedi. Il reale è quello che i tuoi occhi affermano, afferrano, scrutano. Tu sei cresciuto nell’era del Successo, nell’era dove già tutto è stato programmato e sistemato. I vecchi raccontano di una volta. Ma era una volta. Tu ormai sei vaccinato. Nato in quest’epoca di perfezione e obbligata felicità. I vecchi dicono che siamo stati cattivi un tempo con la nostra terra e questo è il pegno da pagare. La nostra sottomissione. Noi siamo costretti a questo per la nostra incapacità di gestire le nostre voglie di essere sempre i migliori, i primi. Oggi, giungendo sulla sommità di questa scala, tutto si è solidificato e regolarizzato. I vecchi lo dicono, i pochi rimasti. Ormai se ne vedono pochi in giro. Ognuno, a suo modo, è scomparso. Tu non puoi credergli. Tu sei come tutti gli altri. Tu hai la tua razione di sorrisi, di lavoro, di fischiettio, di svago. Tu sei una macchina. Questa verità ti può uccidere. Dimentica. Non cominciare a porti domande. Stai bene. Vivi quel che c’è. Non paragonarti, non sentirti raggirato. E’ anche colpa tua. E’ colpa di tutti. Nessuno è innocente, e la scala non si può ripercorrere a ritroso. Vivi e “non ti porre domande. Noi abbiamo già tutte le risposte. Chiedi, ti sarà dato. Ogni giorno, ti è sempre dato.”

Ogni volta che può, lui fruga nelle tasche di chi arriva. Ormai è pieno di ricordi o di un mondo che non è suo, ma che in qualche modo conosce e sente vicino. Il suo stomaco è la cassaforte di queste immagini, di questo passato (o presente?). Per questo, quella sera, prima di giungere al campo di golf, ha sentito un rimpianto per quell’azione di spionaggio, di verità (la loro) confessata. Per questo l’orizzonte lo spinge a riflettere, a pensare, a porsi odiose domande. Ma è solo e lui lo sa. Ormai sa tutto. Ormai sa di essere una menzogna vivente, di camminare in una menzognera strada, di parlare con gente menzognera. Di fare un lavoro menzognero. Di servire un governo menzognero. Ormai sa che oltre l’orizzonte esiste qualcosa di diverso. Di quel passato che è stato cancellato. Esiste un luogo dove la scala ancora è percorribile. Forse lì non conoscono neppure la storia della scala. Però sanno che oltre il mare, oltre la linea dell’orizzonte, c’è terra. Lo ha letto dietro ad una di quelle foto. “Verso mondo nuovo”. Data e firma. La foto ritraeva un uomo con le braccia conserte che sorridendo guardava verso l’obiettivo della macchina fotografica. Tra tutte quelle che ha ingoiato, questa era la meno messa peggio e l’unica con un testamento scritto. “Ma allora cosa fanno le pattuglie sulle onde? Li uccidono? Perché non li lasciano raggiungere le nostre coste, se è questo il loro desiderio? Forse pensano di inquinarci con le loro storie, con le loro confessioni? Pazzi, non hanno capito nulla. Qui ormai tutto è finito. Nessuno crede a nessuno. Nessuno crede più a niente. Solo alle TV e alla paura. Assassini. Schifosi assassini.” Lui pensa questo mentre osserva la luce giallastra delle navi in perlustrazione. Lui, sapendo la verità, non si sente migliore, ma sconfitto. Un inutile pezzo del grande ingranaggio che conosce e non può essere felice. Mai.

Non so se sono comprensibile. Se la mia voce ti giunga anche se il tuo cuore da poco o lungo tempo non ti batte più. Ma questa è la mia storia e tu sei solo un morto che non può parlare. E forse è meglio così. Molto spesso ho pensato: “E se tutti voi foste giunti su questa nostra argentata terra, io sarei potuto essere uno di voi?” Avremmo combattuto. Ci saremmo liberati da queste funi invisibili che ci comandano. Ma siamo morti. Tu ucciso dal mare o dalle imbarcazioni di perlustrazione, io dalla verità. Muoio ogni giorno di più. Ti racconto anche questo perché presto sarò costretto a scappare, scappare da me stesso, da loro, da questa falsità. Mi tradirò, sono debole. Io non sono nessuno. Tu neppure. Sei una X. Io un numero. 345888. Con questo numero posso fare tutto quello che voglio (vogliono). Ma ieri ho trovato una foto con su scritto “Amira”. Un nome? Esistono ancora? Vi chiamate così? Lo sento nell’aria: Amira dove vai? Amira cosa fai? Amira Amira Amira. Io non ho nessuna identità. Io non ho nessuna missione. Pensavo fosse quella di dire la verità, ma poi ho pensato ai miei figli, a mia moglie, ai miei colleghi. Ho pensato alla punizione che, per colpa mia, tutti dovranno pagare. Come quella bambina. Io non voglio essere complice di nessun’altro delitto commesso da questo sistema tutto sorrisi e telecamere. Solo con voi mi sento sicuro e con voi io voglio restare. Il mio stomaco è la vostra dimora e il mare sarà la mia. Mia casa e mia zattera di salvataggio. Voglio piangere. Non penso di averlo mai fatto. Solo dentro, ma non credo sia la stessa cosa. Ora devo chiudere la porta. Ne sta arrivando un altro. Ora tocca a lui. Domani dicono che il mare è calmo. C’è festa in paese. Ci saranno i fuochi d’artificio. Ho poco tempo. Forse dirò tutto a qualcuno vicino a me o lo griderò nel centro della piazza davanti a tutti. Nessun innocente. Sono già mare e già traditore. Ma non saprò nulla di quello che rimarrà. Cosa succederà. Sarò già lontano. Forse in cielo, forse ricoperto di bollicine e di sale. Io penso di fuggire. Io penso, pongo domande, rifletto. E oramai lo sai: questo è un reato. Tipo: e se quella bambina avesse ragione? Se davvero li avesse contati? Da sola? Con chi? Sono in tanti? Sanno la verità come la conosco io?

La porta si aprì bruscamente.

Addio lui disse. E la cella si chiuse.