Rencontre signature

LIBRERIA STENDHAL

Librairie française de Rome

Piazza San Luigi dei Francesi 23

Sabato 13 maggio

Samedi 13 mai

18h30

FLORENT COSTE

presenta / présente

«EXPLORE. INVESTIGATIONS LITTÉRAIRES»

Questions Théoriques, 2017

Rencontre signature

LIBRERIA STENDHAL

Librairie française de Rome

Piazza San Luigi dei Francesi 23

Sabato 13 maggio

Samedi 13 mai

18h30

FLORENT COSTE

presenta / présente

«EXPLORE. INVESTIGATIONS LITTÉRAIRES»

Questions Théoriques, 2017

di Vanni Santoni

Ogni volta che incontro Gianluigi Ricuperati scopro un tassello aggiuntivo della nostra formazione comune, fondamento della sintonia che abbiamo rispetto all’interpretazione della realtà: siano suggestioni antiche, come la comune passione d’infanzia per i giochi di ruolo, o di lungo corso, come l’essere convinti del fatto che uno scrittore deve oggi essere necessariamente entità mediatrice multipla, transmediale, crossdisciplinare (e se vogliamo schizoide), o ancora recenti, come la certezza condivisa che il pallino del romanzo si sia spostato finalmente e di nuovo in Europa per opera di autori come Antoine Volodine, Mircea Cărtărescu e László Krasznahorkai – nonché, in modo e per ragioni diverse, Tom McCarthy. E proprio Tom McCarthy, con romanzi come Reminder (in Italia uscito a suo tempo per ISBN col titolo Déjà vu) o Satin island (giunto in libreria l’anno scorso per Bompiani) è il primo autore che mi è venuto in mente leggendo l’ultimo romanzo di Gianluigi, La scomparsa di me, da poco uscito (e quasi subito ristampato) per Feltrinelli. Sarebbe facile pensare che Ricuperati ricordi McCarthy per il fatto di avere, come il collega inglese, più che un piede nel mondo dell’arte contemporanea, ma i punti in comune sono più profondi. Nel lavoro di entrambi gli scrittori c’è un grande interesse per la questione dell’identità e della coscienza, un rapporto disinvolto con la metafisica, la consapevolezza del fatto che le arti, oggi, non possano prescindere dalle scienze, e la capacità di tenere insieme mainstream e sperimentazione con efficacia. Tutte caratteristiche che vengono fuori con forza nella Scomparsa di me, il quale tuttavia fa pensare – non per l’approccio, del tutto diverso, ma per l’ambientazione – anche a un libro di recente uscita e di enorme pregio, Lincoln in the Bardo, primo romanzo del celebrato autore di racconti americano George Saunders (e che peraltro, in un bel caso di sincronicità, uscirà in Italia proprio per Feltrinelli, dopo che Saunders è stato per anni tra gli autori di punta di minimum fax, editore con cui ha avuto luogo il debutto proprio di Ricuperati). Entrambi i romanzi, infatti, si svolgono, se è ammesso considerarlo un luogo (ma non avrà difficoltà a farlo chi ha confidenza con la psichedelia – e c’è molto di psichedelico in questo romanzo in cui l’anima del protagonista diventa “gas”, “riscaldamento”, “onde radio”, “codici binari dei conti correnti” per poi incarnarsi in molte diverse persone), nel Bardo Thodol, quello che per la tradizione buddista tibetana è lo “spazio intermedio” situato tra la morte e la ruota delle reincarnazioni – o l’accesso a dimensioni più elevate di coscienza.

Se Saunders sceglie il Bardo del sedicesimo presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln per tracciare quello che è anche un inusuale romanzo storico, Ricuperati preferisce occuparsi del “momento di transizione” di un personaggio dei nostri tempi, un uomo di successo e abituato a far scorrere il denaro, ma non uno squalo: piuttosto qualcuno che, non senza equilibrismi – si sposta del resto in modo, e sarà proprio la moto a porre fine alla sua vita – è riuscito a bilanciare il lavoro, il denaro e il successo personale con gli affetti, salvo poi scoprire che nel momento in cui l’anima si stacca dal corpo, solo gli affetti contano. Gli affetti, e ciò che si lascia loro. Se il protagonista della Scomparsa di me già in vita era ossessionato dalla necessità di lasciare un’eredità – una delle sue fissazioni era quella di acquistare polizze assicurative a tutti coloro che incrociavano il suo percorso –, nel momento in cui realizza di essere morto e di trovarsi in quello spazio istantaneo o eterno del post-mortem, appare animato anzitutto da un’ansia, più che di redenzione, di certezza della redenzione. Attraverso gli occhi di chi lo ha conosciuto – il dispositivo del Bardo ricuperatiano è un continuo trasferimento di coscienza nei corpi e nelle menti di tutte le persone conosciute in vita – il protagonista della Scomparsa di me cerca, sì e anzitutto, di rivedere almeno una volta l’amata figlia Ada (il libro si apre con un ricordo minuscolo eppure straziante, uno spicciolissimo squarcio di vita – uno zainetto che non si chiude bene – che però contiene tutto, dato che, per dirla con Pavese, non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi), ma dall’altro lato ripercorre, valuta e interpreta attraverso gli sguardi altrui quella che è stata la sua vita e la sua identità, ed elabora così uno specifico e nuovo senso di colpa: quello di non esserci più per le persone che ha amato. Se un accolito di Leary o McKenna potrebbe spiegare tutto col rilascio di DMT dalla ghiandola pineale al momento della morte (e da lì giungere al “we are one”, a una coscienza collettiva che si rivela al decadere dei veli di maya) mentre un materialista potrebbe interpretare il percorso visionario del protagonista della Scomparsa di me come una mera forma alternativa della vulgata secondo cui quando muori ti passa tutta la vita davanti, e c’è spazio anche per una lettura cattolica, ancorché non ortodossa – a tratti, come quando, a dispetto del desiderio di rivederla, il nostro continua a reincarnarsi in persone lontane dalla figlia, o quando addirittura “entra” nel nuovo fidanzato della moglie, per il quale si intuisce che la stima non sia eccessiva, l’impressione è che quello che sta esperendo sia una sorta di purgatorio postmoderno – la domanda rimane la stessa: come si fa a vivere e amare quando sappiamo che ogni cosa è destinata a finire?

quella che segue è l’introduzione di Marino Magliani (intitolata “Il topografico”) alla graphic novel che ha realizzato assieme all’illustratore Marco D’Aponte, pubblicata recentemente da Tunué; seguono, come assaggio, quattro tavole del libro

A volte gli oggetti e i personaggi dei libri che traduciamo finiscono per popolare i nostri stessi racconti. Nel 2010 traducevo Bolaño salvaje, la raccolta di saggi sullo scrittore cileno, un lavoro che durava da mesi. Erano quasi tutti scritti di autori che avevano frequentato Bolaño e in qualche caso erano stati suoi amici, come Enrique Vila-Matas e Juan Villoro. A suo tempo mi ero procurato le opere di Bolaño, le parecchie che ancora non conoscevo, come le raccolte dei racconti. E questa fu una cosa sensata, perché solo dopo aver letto Il gaucho insostenibile riuscii a tradurre con una certa soddisfazione Il rifacitore: il gaucho insostenibile e l’ingresso di Bolaño nella tradizione argentina, di Gustavo Faverón Patriau.

A volte gli oggetti e i personaggi dei libri che traduciamo finiscono per popolare i nostri stessi racconti. Nel 2010 traducevo Bolaño salvaje, la raccolta di saggi sullo scrittore cileno, un lavoro che durava da mesi. Erano quasi tutti scritti di autori che avevano frequentato Bolaño e in qualche caso erano stati suoi amici, come Enrique Vila-Matas e Juan Villoro. A suo tempo mi ero procurato le opere di Bolaño, le parecchie che ancora non conoscevo, come le raccolte dei racconti. E questa fu una cosa sensata, perché solo dopo aver letto Il gaucho insostenibile riuscii a tradurre con una certa soddisfazione Il rifacitore: il gaucho insostenibile e l’ingresso di Bolaño nella tradizione argentina, di Gustavo Faverón Patriau.

Della raccolta gauchesca faceva parte Il poliziotto dei topi, che narra di un roditore detective, nipote di Josephine la cantante. Si tratta dunque di un racconto animale, e caso volle che proprio in quel periodo ricevessi la proposta di scrivere di animali. Accettai, ci pensai un po’ e alla fine mi ritrovai con la scaletta del viaggio di un cane randagio sul molo. Avevo già in testa alcune buone immagini, ma quando ne parlai in casa editrice, Giorgio Vasta, il curatore, disse che la collana era già un mezzo canile. Poi fu la volta di un asino, vecchio e amico come quello che avevamo in campagna, ma stavolta, non ricordo per quale motivo, sull’asino frenai io. Per ultimo spuntò l’indagine di un topo. Forse perché continuavo a pensare a quel topo poliziotto e al fascino dei suoi inquietanti livelli, o semplicemente perché, come dicevo, le traduzioni finiscono per popolare i nostri racconti. Durante la sua carriera, Pepe El Tira, così si chiama il topo di Bolaño, aveva avuto la brillante intuizione di ritenere che il colpevole di certi delitti fosse un serial killer topo, quando secondo le credenze, da che mondo era mondo, nessun topo di laggiù aveva mai ucciso un suo simile. Io provai a immaginare un topo molto meno brillante, una specie di perdedor, del genere malinconico, ma diversamente malinconico da Pepe El Tira, in pratica un detective al quale si rivolgono solo i reietti, gli squattrinati.

Fernando, così ho chiamato il mio topo, doveva essere anche lui un emarginato, e vivere nei ricordi di una gioventù spensierata e trascorsa all’ombra del coetaneo Pepe, che era già popolare fin da allora. Fernando accetta l’incarico che gli offre una madre e si mette sulle tracce del figlio scomparso. Costui si chiama Rudy, di professione fa il wood runner, cercatore di legname, è malato, sta mutando, e probabilmente non fa più parte da tempo della comunità topesca sotterranea, ma è emerso attraverso gli sfiatatoi.

Marco D’Aponte, l’amico disegnatore col quale avevo già collaborato in diverse occasioni, lesse il racconto, gli piacque e cominciò a ragionarci come fanno i disegnatori, con la matita. La storia disegnata si sviluppava dapprima lungo i livelli interni, poi fuoriusciva, e fu a quel punto che mi accorsi di come il paesaggio esterno, confrontato a quello del mondo superiore narrato nel racconto originale, assumesse inevitabilmente connotati ben più precisi. I luoghi possedevano una loro bellezza, senza mai peraltro, merito di Marco, cadere nel tranello della cartolina. C’erano Oneglia, coi suoi portici e la sua piazza che la fa assomigliare a una minuscola Torino, e il suo porto commerciale con le gru altissime e le case così come si vedono nell’incipit del primo Bourne Identity. E c’era Porto Maurizio, con le sue torri, le logge e il santuario in cima al Monte Calvario, e poi si raggiungeva il marsupio dell’entroterra, Prelà e Dolcedo, scollinando ogni tanto in direzione di San Lorenzo e Taggia, fino a Sanremo.

I topi provenienti dai livelli inferiori non sono abituati geneticamente alla luce, Fernando si muove solo di notte, e a volte, all’apparenza senza spiegazione, è come se fosse lui che sta scappando da qualcosa o da qualcuno. Oppure passa sul bordo di una terrazza di campagna e si incanta davanti a un paesaggio rurale o un ponte antico. Ma questo genere di comportamenti dura relativamente poco, e poi, prima dell’alba, da solo o accompagnato da una guida di nome Oli che ha incontrato la notte in cui è uscito dallo sfiatatoio, Fernando si rimette sulle tracce del topo malato che la madre sta cercando.

Ecco cosa può provocare la traduzione di una raccolta di saggi su Bolaño. Dev’essere uno di quegli effetti minerali legati alla sedimentologia. Un serpentello, durante l’infanzia del pianeta, passava sulla sabbia e a noi è giunta la sua controimpronta sulla roccia di arenaria. Il riempimento di una cavità, fossilizzata dalla letteratura. Il rilievo è semplicemente ciò che scopriremo seguendo le rincorse di un topo malinconico ligio al proprio dovere.

di Chiara Donnini

Su Albedo di Sergio Nelli, Castelvecchi 2017.

«Ma non abbiamo ancora risolto l’incantesimo di questa bianchezza né trovato perché abbia un così potente influsso sull’anima; più strano e molto più portentoso, dato che, come abbiamo veduto, essa è il simbolo più significativo di cose spirituali, il velo stesso, anzi, della Divinità Cristiana, e pure è insieme la causa intensificante nelle cose che più atterriscono l’uomo!…». Ismaele si interroga sulla sua ossessione per il mostro bianco, Moby Dick, che intravede e insegue tra i flutti del vasto mare. La balena, la sua bianchezza, è al tempo stesso il sublime e l’orrido che l’abisso dell’inconoscibile e dell’irrazionale ci permette di scorgere attraverso il suo incessante movimento.

di Gregorio H. Meier

I racconti del pastore di Montecuccoli

La storia di un becco che non era buono

per la monta, dei pastori sardi

che è meglio non fidarsi (bevono, quelli

già dalle quattro del mattino), oppure

degli anni, quindici, a girarsi i pollici

in galera (una coltellata per un nonnulla, poi

la latitanza e il gran finale sulla Porrettana

– lo scontro a fuoco con la polizia,

il fumo dei proiettili che svapora su

dalla midolla dei faggi; anche lui beveva,

ai tempi). Ma soprattutto Giovanni –

che tiene un gregge e qualche bestia da macello

dalle parti di Montecuccoli – racconta spesso

dei suoi cani, specie di quelli che il mestiere ce l’hanno

nel sangue e allora meritano nomi: Rambo,

Rocky, Brigantino. A sentirlo

Quel satanasso – quanto mondo,

quanta vita! Certo la poesia

dev’essere balenata fuori

le prime volte dalle ciarle dei pastori.

Filius philosophorum

C’è un fanciullo scolpito nel fiume

nell’acqua che mi guarda; sembra quasi, ma non sono

io. Ha i boccoli, ali di colomba

una clessidra: Sono il figlio che muore e risorge, dice

giorno e notte nel ventre che invecchia

di mia madre – l’occhio che si osserva

mentre sbatto le nocche sulla pietra, le ginocchia

sporche d’erba al risciacquo. Sono il bosco, continua

L’autunno che sfilaccia vortici dai rami

sui tetti, questo spogliarsi di spettri rosso-rame

il rimorso che mi divora la faccia – fame.

La sete nascosta

Giulia, anche oggi la vita mi ripete

Io sono un pettirosso, qualche nota

che scapriccia dentro una siepe – la sete

di bacche nascosta nel bosco

Poi addosso è tutta una fame che ramifica

il sangue in una tagliola arrugginita, la vita

– denti: i polsi

E gli spettri inchiodati

ogni sera su uno specchio diverso,

al pub

Appunto su uno scontrino

Anche oggi mi punge

Scapriccia tra le dita

Come una castagna

Acerba nel suo riccio la vita.

17 settembre 2007

Andrea Bajani “Disorientamento”

Considerazioni sul perdere la bussola

Sono affetto da una forma di inettitudine particolarmente socializzante: non ho il senso dell’orientamento. Non avere il senso dell’orientamento determina un disperante bisogno degli altri, un attaccamento istintivamente morboso nei confronti del prossimo. Soltanto gli altri, quando ci si smarrisce, sono in grado di tirarti fuori dall’impaccio, di fornirti un qualche elemento di concretezza sulla tua posizione nel mondo. Una persona che si perde la si riconosce immediatamente, camminando per strada. Sta ferma in un punto e si volta in tutte le direzioni, passando in rassegna i punti cardinali con un’ accentuata vacuità dello sguardo. Ogni direzione, si legge negli occhi dello smarrito, è ugualmente priva di senso, ma allo stesso tempo ogni direzione indica potenzialmente una via d’uscita, la fine di un incubo. Per una persona smarrita gli altri esseri umani diventano improvvisamente angeli custodi, mentre viceversa tutt’intorno lo spazio si trasforma in una intricatissima e scura foresta di simboli. Chi si smarrisce guarda lo spazio che lo circonda come se quello stesso spazio portasse marchiato su di sé un qualche messaggio. Si guardano i muri come se sui muri ci fosse scritto qualcosa, si guardano i semafori come fossero segnali segreti, le finestre dei palazzi come contenessero messaggi cifrati. Tutto diventa possibile, nel momento in cui lo spazio diventa un mosaico di simboli. Soprattutto, alla fine di ogni frustrante tentativo di decrittazione, lo spazio diventa il peggiore dei nemici, la causa di tutti i mali che rendono l’uomo così poco felice di essere al mondo. È così che, guardando con accentuata vacuità in ogni direzione, si comincia a maledire il giorno in cui si è usciti di casa, in cui si è deciso di venire allo scoperto in un mondo così mostruosamente e inspiegabilmente complesso.

Ma è proprio da quella sensazione di terrore complessivo che chi, come me, non è dotato di senso dell’orientamento comincia a desiderare con foga un contatto qualsiasi con il prossimo suo. Sono quelli i casi in cui, fallito miseramente il tentativo di dare un significato ai luoghi, si prende a puntare con supplichevole determinazione chiunque si sposti nello spazio con una disonvoltura rassicurante. Individuato l’angelo custode, di norma gli si cerca gli occhi con gli occhi e gli si indirizza in faccia un’espressione da piccola fiammiferaia a cui abbiano appena sottratto gli ultimi sette fiammiferi. Il prossimo nostro, bisogna dirlo, non sempre è bendisposto nei confronti delle fiammiferaie scippate. Sovente, anzi, porta la proprio disinvoltura ben oltre il dito alzato, con una faccia che dice di non voler acquistare nulla, di aver già elargito generosità a qualcuno dei vostri amici che come voi se ne stanno col dito alzato a ogni angolo della città. Ma per fortuna ogni tanto c’è qualcuno che di fronte al dito alzato, prima guarda il dito, poi guarda la faccia disperata di chi lo porta, e poi finalmente si ferma. In quei casi prima di tutto si prova un senso di gratitudine profonda, li si vorrebbe abbracciare, quegli angeli, li si vorrebbe portare a casa e soffocare di amore. Solo, e questo è il punto, a casa non ci si saprebbe arrivare.

Io sono uno di quelli che la faccia da fiammiferaia la sa fare benissimo. Grazie a questa mia virtù spiccatamente mimetica i miei tentativi di abbordaggio del prossimo sono meno difficoltosi. Questo di per sé non risolve il problema, ma in qualche modo semplifica il processo. Abbattere la barriera della diffidenza altrui resta comunque un’impresa tra le più ardue, anche per chi sa la faccia da piccola fiammiferia. A questo proposito ricordo ancora con una certa angoscia un’esperienza di un paio di anni fa. Mi avevano rubato il portafoglio, a Milano, e dovevo a tutti i costi raggiungere la stazione per tornare a Torino con l’ultimo treno della sera. Solo, ero troppo lontano dalla stazione per raggiungerla a piedi, e in più non avevo soldi neppure per il biglietto della metropolitana. Così mi ero lanciato in un accattonaggio sbrigativo. Riuscire a recuperare un euro per comprare un biglietto della metropolitana con la mia faccia rassicurante mi sembrava un’operazione tutto sommato praticabile. Eppure ogni volta che facevo il gesto di avvicinarmi a qualcuno, quel qualcuno indietreggiava, tirava dritto, voltava la faccia, diceva Lasciami in pace. Ma ci sono situazioni in cui il prossimo tuo non si fida per niente, e se possibile si fida ancora di meno di chi vuole a tutti i costi ispirare fiducia. Se arriva qualcuno vestito a modino, con la faccia a modino, i capelli a modino e ti chiede qualcosa, la prima domanda che ci si fa è Se questo è tutto così a modino c’è sicuramente sotto qualcosa. Succede a tutti, è successo anche a me. Prima di Natale camminavo per Torino con l’ipod nelle orecchie, quando un ragazzo mi si è avvicinato e mi ha detto qualcosa. Io non l’ho sentito, ma gli ho comunque fatto un cenno liquidatorio. Poi mi sono sentito un mostro, mi son tolto un auricolare, sono tornato indietro e gli ho detto “Scusa, dicevi?” Lui mi ha guardato, e poi mi ha ripetuto quello che probabilmente mi aveva già detto prima: “Tu ci credi al demonio?”

Ma torniamo all’orientamento e agli angeli custodi. Tutte le volte che riesco ad abbattere la barriera della diffidenza altrui e a farmi ascoltare, mi consegno ai miei benefattori con una fiducia infantile. Sorrido come un trovatello, ringrazio come un naufrago salvato per il colletto della giacca. Dopo un po’ che i miei angeli custodi fanno gesti da vigili urbani indicandomi punti lontani, prendendomi per un braccio e trascinandomi poco più in là dove il punto lontano che mi vogliono indicare si vede meglio. Io di norma mi apposto dietro di loro, cercando di mettermi il più possibile in linea col dito che indica il punto lontano. Quindi, prima di abbandonarli chiedo ai miei angeli di ascoltare il riassunto delle indicazioni che mi hanno appena dato, per fare una verifica immediata. Ripeto diligentemente, e mentre ripeto loro annuiscono con un mezzo sorriso. Poi li ringrazio molte volte, gli stringo le mani e mi allontano, calpestando i primi metri con sicurezza e girandomi ogni tanto verso di loro. Finché non hai voltato il primo angolo, un buon angelo custode non ti abbandona, con lo sguardo. Prima di scomparire alla vista dei miei salvatori, io mi sono sempre voltato. E sempre li ho trovati esattamente nel punto in cui li avevo lasciati, girati verso di me. E sempre, prima di infilare l’angolo, ho salutato i miei angeli custodi con la mano. Mi vien sempre fuori uno sguardo umido, pieno di riconoscenza, come una piccola fiammiferaia a cui qualcuno restituisca i sette fiammiferi rubati.

Ma i contatti più commoventi sono quelli che si instaurano quando i salvatori decidono di accompagnarti fino a destinazione. Sono i casi in cui lo smarrimento è talmente visibile sulla faccia dello smarrito da far esplodere in chiunque un irrefrenabile istinto materno. A me capita molto spesso, questa cosa. Dopo un po’ di spiegazioni cadute nel vuoto di due occhi che si perdono a metà del tragitto teorico, spesso le persone che ho fermato mi dicono Guarda, veniamo anche noi. Così mi son trovato molto spesso a girare per città più o meno sconosciute (chi non ha il senso dell’orientamento si perde anche nella propria città) facendo comitiva con gente mai vista prima. All’inizio si tende a parlare dell’orientamento, della difficoltà di spostarsi in città che ogni giorno cambiano. Poi si finisce invece a parlare d’altro, a dirsi il proprio nome, a scambiarsi i mestieri. E così improvvisamente quello spostarsi insieme verso un luogo da raggiungere si trasforma in un passeggiare ozioso, piacevole. Poi quando si arriva a destinazione qualche volta si resta ancora a chiacchierare, fermi sotto un portone o all’ingresso di un museo. Ci si dice delle cose così, come se fosse tutto molto naturale. Qualche volta prima di salutarsi ci si scambia anche i numeri di telefono, a volte ci si sente anche.

Ci sono infine casi in cui insieme al proprio angelo custode si vivono esperienze fondamentali, e quindi in qualche modo si rimane legati per la vita. A me è successo poco tempo fa a Parigi, dentro lo sterminato cimitero di Père Lachaise. All’ingresso del cimitero c’è una piantina, che indica con precisione dove si trovano le tombe dei personaggi famosi che vi sono seppelliti. Oltre a non avere il senso dell’orientamento, io ho poca pazienza. Per cui ho dato un’occhiata rapida alla piantina, ho visto dove si trovava all’incirca la tomba di Balzac (che era il motivo per cui mi trovavo lì) e mi sono incamminato. Dopo una cinquantina di metri ero disperatamente smarrito tra migliaia di tombe. Guardavo le lapidi come fossero cartelli stradali, e a ogni persona che incontravo chiedevo dove fosse seppellito Balzac. Guardavano sulla piantina che io mi ero rifiutato di comprare per via delle coda, e poi mi indicavano una direzione, che io seguivo per un po’ per poi riperdermi di nuovo. Quando incrociavo qualche tomba illustre, in mezzo all’esercito di morti comuni impietosamente snobbati e anche un po’ maledetti da tutti come inutili ostacoli, facevo una foto. (Ho anche fotografato l’ultima dimora di un Rossini che poi si è rivelato essere un anonimo qualunque, un’imitazione dell’originale, un tarocco, in definitiva). A furia di domandare della tomba di Balzac ho incontrato una signora, credo centenaria, minuscola, che conosceva il cimitero a menadito. Ti ci porto io, mi ha detto. E così ci siamo incamminati piano piano per le vie del Père Lachaise, in mezzo alle tombe, parlando dei morti che c’erano dentro e dei vivi che ci venivano a frotte. Poi siamo finalmente arrivati alla tomba di Balzac, e ci siamo fermati, io un metro e novanta e lei piccolina accanto a me. Mi sarebbe piaciuto indossare un cappello per potermelo togliere, in quel momento. Siamo stati zitti, insieme, a guardare il busto di Balzac, senza dirci niente. Poi mi ha guardato e mi ha detto “Era proprio un bel signore, non trova?”.

di Danilo Laccetti

Quando Čechov non sparò. Da Ivanov al Giardino dei ciliegi fa sempre la sua comparsa, autentica primadonna, una rivoltella; quattro volte su cinque spara, incidendo il corpo del racconto, ma, quando spara, non fa mai la sua apparizione in scena prima. L’ultima volta, per l’appunto al secondo atto del Giardino, viene addirittura esibita con ostentazione; il personaggio, Epichodov, dice di portarsela dietro per ogni evenienza (l’evenienza di un suicidio); non la usa e la rivoltella, citata dunque dall’autore con scoperta ironia, s’inabissa.

Proprio come Čechov quando decise di non sparare più, così avrebbero voluto fare anche loro: mostrare la rivoltella, senza usarla.

*

Quasi quarant’anni s’erano succeduti; decenni, dove, perse le tracce altrui, ciascuno aveva seguìto il sentiero che gli eventi, e le proprie azioni, avevano anno dopo anno disegnato. Cercandosi si ritrovarono; ritrovatisi, vollero una frequentazione non sporadica, per lo meno una volta a settimana. Ricordare: le lontane stagioni percorse insieme, brevi ma intense, quando l’impenetrabile non è altro che il futuro nel suo farsi quotidiano, nel suo divenire ancora giovane, vivo.

Rievocano, i tre, gli amici morti da un pezzo, altri persi chissà quando, chissà come, quelli diventati bei nomi del teatro, nomi che oggi contavano, molto; così fu che decisero.

*

L’età dei tre, sommata, passava di slancio i due secoli, eppure conservavano, non intatto, no, perché ferito e logorato dalle piaghe e dal disincanto, ma comunque ancora genuino, l’entusiasmo di una volta. La “volta” in questione dipanava, all’ingrosso, la metà degli anni ’60 e buona parte del decennio successivo; la compagnia degli ebbri salpò a Roma da una cantinaccia muffita e carica di crepe sotto la pancia antica di Testaccio, in mezzo a baraccati, carcasse d’auto, cani a mordere sporcizia; una navicella teatrale sgangherata e tetra, pare uno sconcio budello, l’antro malsano di Polifemo ma dentro, invece, ha un’anima di nido che accoglie e non condanna, nuova famiglia rivelata non dal sangue, ma dalla passione comune, dal medesimo bisogno; da lì, navigando sempre a vista, interrompendo spettacoloni al Valle come i galà del festival di Spoleto (quante sirene di questura, reumatismi, tutto quell’umido che pure calamitava studentelli e madame d’alto ceto sotto braccio a corpulenti, titolati intellettuali), affilando più di un cartellone assieme a gran copia di applausi a scena aperta, strabilìo di recensioni in mezzo al pruriginoso storcere di molti nasi, camminarono “furenti sopra i crepacci”, amavano dirsi; dietro ogni angolo un naufragio, debiti e denunce pane quotidiano. Gli anni, felici e ardimentosi, li spiumarono di molti compagni di viaggio; chi smarrì la strada e il senso, parecchi passarono presto al caldo di migliori banchetti, qualcuno comprese con naturale anticipo d’essere invecchiato. L’ultima estate, l’estate in cui dissiparono, fu senza rumore, come Roma al suo tramonto; rovinarono già alla terza replica. Spegnersi senza strepito: destino di fuoco acerbo ma accesissimo.

Ignorante, sincera giovinezza, tu che senza sapere fai le cose che vecchio saprai senza poter più fare, tutto ciò che c’era da dire, consacrare, maledire, tu l’hai detto, l’hai fatto, consacrato, maledetto.

*

Valeriano, Folco, Patrizio. Capo del gregge, ai tempi, il primo; gli occhi e il respiro, la voce e i gesti carichi ancora di fame, mani enormi a fronte di un corpicino sghembo e asciutto, più degli altri aveva opposto resistenza all’empietà del tempo, ai ripetuti suoi crepuscoli; l’Oriuolo, nemmeno cento posti, un palco stretto dalle arcate di fondazione d’un palazzo aristocratico, glielo espropriarono quattro anni prima. Rese ai capricci dello spirito la sua cera istrionica, Folco; fingere, diceva di continuo, che esercizio sfiancante, beffardo; di più: perverso. In Umbria occupò un casale diroccato, per anni vi costituì la sua comunità di cercatori d’anima; quali e quanti gutturali, ossessivi borbottii, in coro certi lamenti la sera nell’anfratto d’una vecchia stalla, fra lezzi di incenso, acri sentori di tè alla menta. Distante dal conforto di una pensione quale che sia, oggi calcinava le mani, i calli facendole di cuoio, come manovale in cantieri di poca pretesa. Patrizio, timoroso una volta, impacciato, al presente balbettante, tempie, guance, mani a cacciare sudore pure di gennaio fierissimo, dopo aver accomodato bozzetti e schizzi scenici in una soffitta di famiglia (dove, pungendolo certe vaghezze, si rinchiudeva, notti intere spesso, morta l’anziana madre da basso), progettava, con buona soddisfazione di chi ne usava, camerette per bambini, seggioloni votati alla migliore confortabilità, culle così poco usuali.

Furono scelte le “vittime”: quei lontani amici, affetti oggi d’amnesia, alquanto sgarbati con il proprio passato: F.C., G.T., S.M.

*

Le lettere andavano, molestavano. Per carità, la minaccia di morte essendo nient’altro che sciocco pretesto, sipario levato per l’acconcia operazione di svelamento: io ricordo, io so, caro ex-amico, e lo dico, lo dico ad alta voce. Già: la medesima lettera finiva per bussare all’uscio di molti conoscenti, colleghi; i più novizi di tanto trascorso; viceversa per comune sodalizio dimentichi.

Rovine al tramonto, la firma che vi apposero.

Chi, allettatosi con l’anziana moglie del suo barone d’università, s’era procacciato un solido feudo da critico teatrale di gran censo ma di scarsa equanimità (per i tamburini giustizia sommaria, senza cuore; alle grancasse cerimonioso, tutto miele); chi, avendo degustato con palato sopraffino contributi elargiti ora dalla generosità democristiana, poi socialista, talvolta puranche comunista, aveva rudemente spintonato amici fraterni, ancora lì a sindacare finanziamenti e progetti, nelle segrete stanze bell’e varati; chi aveva riscontrato come prestare il proprio nome a iniziative mai effettuate, eppure opportunamente dotate di ponderoso vettovagliamento, non fosse poi menzogna così amara (anzi, una volta deglutita, la si poteva di tanto in tanto rimasticare, giacché la verità spesso è più penosa della remissione di un debito assai indigesto).

Con evidente gusto dei tre la cosa procedette; calunnie, le chiamassero pure calunnie, ma quel “veleno” s’era fatto notizia e correva con dignità tale da interpellare la memoria, simulacro assai insidioso se lo si provoca.

Alla fine la sorte; quando si mette a ghignare.

*

Mentre in ciabatte, sul ciglio della strada, si relazionava pensoso con cassoni di varia immondizia, l’improvvida corsa di un’autovettura, il cui timoniere pensò bene di preservare l’anonimato a tale sbadataggine, falciò la vita di F.C. È pur vero che un testimone ebbe a notare come la medesima macchina, alla vista del famoso critico e romanziere nell’atto di accasare avanzi di carote, fondi di caffè, cartame e flaconi allegramente colorati, rombando i motori, avesse deciso di marciargli contro a briglia sciolta.

Una manciata di giorni e la suprema falciatrice si prese cura anche di G.T.: cardiopatico di quelli ostinati, lo spavento, che in casa dovette ricevere quando qualcuno gli fece visita, fu tale che una sciabolata elettrica nel petto glielo slogò, il cuore; e il sangue, sfarfallato che ebbe un poco nell’aorte, nell’arterie e per le vene, tacque; freddo, improvviso marmo. Certo è che misteriosa rimase la visita che gli aveva travasato in corpo una gioia così smodata; smodata al punto che da astemio, quale era diventato per virtù dogmatica dei camici bianchi, l’autopsia scandagliò che di Bacco non aveva fatto alcuna penitenza: un’arditissima bisboccia aveva sconsacrato tutti i bei propositi con cui sotterrò la sua pregressa carriera di devoto bevitore.

S.M. depresso? Non pareva proprio a nessuno; fino a quando lo pescarono nel Tevere, livido, turgidotto, un incartoccio rossissimo, purulento, la lingua a penzoloni fin sul mento; con delle coscette tanto rinsecchite, ma tanto; l’otre del suo ventre ancor più strabordante. Depresso, dunque; e i depressi in quanto a volontà, è noto a tutti, fanno difetto. Forse in ragione di ciò, corroborato il suo proposito, vi si legò, a quella decisione, con l’ausilio di cordicelle ben strette attorno ai polsi, e tra le caviglie.

Alla notizia del primo decesso gioirono, le rovine al tramonto. Sopraggiunta la seconda, il sorriso veniva portato in giro da una tormentosa inarcatura delle labbra; labbra che subito dopo appassivano, chiuse; corolla maltrattata da una luce sinistra. La terza morte li ghiacciò: sudori, notti insonni, per i marciapiedi, nelle piazze certi scantonamenti, così celeri. Con gli occhi cercando di sgusciare l’altro, sempre più cacciavano, nei loro incontri ora furtivi, espressioni preoccupate, velate di tristezza; giorno dopo giorno più torve. Denunciare alla questura la loro corrispondenza con i defunti? Scusa non richiesta, accusa manifesta. Ma se uno dei tre, senza dire nulla agli altri, oppure due d’intesa all’insaputa del terzo, per giunta ciascuno singolarmente, per proprio conto, se avessero potuto, avessero deciso…impossibile, impossibile e basta!

Radi, sempre di più, i loro appuntamenti; telefono silente per settimane; domicilio fatto impenetrabile a qualsiasi scampanellata. Come si erano ritrovati, così si smarrirono nuovamente. Stavolta per sempre.

*

Mesi dopo, le indagini ancora in corso, a un convegno in Campidoglio sulle sorti del teatro, ove si chiamò a raccolta l’intera “chiesa”, ortodossi e eretici, freschi e stagionati, brillanti e logori, latifondisti e braccianti, patrizi e plebei, si iscrisse a parlare Valeriano. Chiamato al microfono nell’immediata ripresa dei lavori dopo il pranzo, in pochi lo riconobbero, travagliati molti da una frettolosa digestione forse; s’erano persuasi, a dire il vero, d’aver letto, anni e anni prima, da qualche parte, non ricordavano più dove, lo sbrigativo annuncio mortuario che lo riguardava.

L’esordio, le parole sospese, quasi stirate come dettava la sofferenza di una battuta assai poco teatrale, fu questo: «La loro morte mi ha rattristato. Mi spiace che siano morti. Per lo scempio del teatro che hanno fatto, loro come molti altri, meritavano l’ergastolo non la pena capitale. Una vita in galera, non la comodità di una rapida uscita di scena».

Per un’ora, un’intera ora, gli occhi inchiodati addosso, Valeriano parlò, e sceso giù in sala, continuò a parlare, parlare fino a sera, mai fermandosi.

Esistevano così due diverse configurazioni del vivere-nel-mondo : il cervello rinchiuso all’interno di una gabbia, o una gabbia racchiusa all’interno del cervello. La seconda era la mia : una formazione solida e dura, massa tumorale benigna o maligna a seconda dello stato in cui mi trovavo : strada di campo o cartolina, passaggio o passato, una corsa a piedi nudi o una rapina, una zolla di terra senza patria o un territorio. La mia gabbia portava il nome di certezza, saltava da un polo all’altro senza toccare il centro, il passaggio obbligato dei corpi di luce.

Il mio sguardo è aperto, il volto è attaccato ad uno spillo.

***

Passavano così giorni di treno e di menzogne, di cavalcate sulla slitta marina, delle notti di stellata.

Se Madrid era lontana alla vista di tutte, la vecchia volpe, contorta nello sguardo periferico di quella montata lattea, si dimenava fino a recidersi le corde vocali. Una città non è un pensiero: l’hanno portata via quando la vita non era più in vita.

Cos’è una fine se non questo continuo iniziare l’impossibile? I grammi degli occhi sono pesati, le madri misurano le assenze.

***

Ora, in questa stanza vuota, gli oggetti galleggiano nell’acqua. La differenza è : vedere una lacrima sospesa nel soffitto, pensarsi lacrima, tuffarsi dalla finestra. Oppure : vedere l’opera d’arte in forma di goccia, fermarsi un istante, chiedersi : è una lacrima?

La dimensione della certezza è mortifera: ho le spalle al muro e il muro cede sotto il peso dei passati, sotto le sottane delle donne che non sanno ancora il nome con cui nominare il Tempo.

Più in basso, strizzando l’occhio, vedo una tormenta : sono i miei attimi immobili, la piccola camera chiara all’interno della bocca : dove sviluppo, dove i denti diventano conversazioni. Porti ancora una tenaglia nella testa?

Sognare di avere una parola al posto della lingua : è questa la più grande sofferenza.

***

Strisciare – madre – non è vedere : è l’unico modo che ho imparato per camminare senza che tu mi potessi sentire.

di Arsenij Tarkovskij

Un lampioncino rosso sta sulla neve.

Chissà perché non riesco a ricordarlo.

Forse è un foglietto-orfanello,

forse è un brandello di garza,

forse è un fringuello dal petto rosso

uscito a volteggiare sulla distesa di neve.

Forse è che si sta burlando di me

il nebbioso tramonto di questo giorno dannato.

di Giacomo Sartori

Qualche mese fa ho ammazzato mia madre. Mai più avrei immaginato che avrei potuto freddare qualcuno a bruciapelo, e tanto meno mia madre, però l’ho fatto. Non ho agito da solo, ma insomma l’ho fatta fuori.

di Jamila Mascat

A dicembre del 1983 James Baldwin (JB) e Audre Lorde (AL) si ritrovano all’Hampshire College di Amherst (Massachussetts), dove Baldwin insegnava all’epoca. Discutono di cosa significa essere uomo e donna in quel “territorio occupato” che è la vita quotidiana degli afroamericani negli Stati Uniti (JB: That is really what the Black situation is in this country). Parlano di colpe e responsabilità (AL: Jimmy, we don’t have an argument. JB: I know we don’t). Non sono esattamente d’accordo su tutto, anzi: si interrompono (soprattutto Lorde), si contraddicono (soprattutto Lorde), ma convengono della necessità di riconoscere quel che li unisce e quel che li separa (JB: Differences and samenesses. AL: Differences and samenesses […] When we deal with sameness only, we develop weapons that we use against each other when the differences become apparent).

La conversazione, che dura cinque ore, viene registrata e poi trascritta. Un estratto (delle oltre settanta pagine) del testo dattiloscritto sarebbe stato pubblicato un anno dopo (dicembre 1984) sulla rivista Essence (un fashion magazine creato nel 1968 e destinato al pubblico femminile afroamericano).

L’articolo si intitola Revolutionary Hope: A Conversation Between James Baldwin and Audre Lorde.

Qui sotto la traduzione di un estratto. Il resto si può leggere qui.

***

JB: Uno dei rischi che corri a essere un Americano nero è quello di diventare schizofrenico, e dico proprio “schizofrenico” nel senso più letterale del termine. Essere nero in America significa per certi versi venire al mondo desiderando di essere bianco. E’ parte del prezzo che si paga a nascere qua, e riguarda qualsiasi persona di colore. Ripensiamo al Vietnam. Ripensiamo alla Corea. Ripensiamo, per questo, anche alla Prima Guerra Mondiale. E ricordiamoci di W.E. B. Dubois – uomo magnifico e di tutto rispetto – che si era impegnato a convincere i neri a combattere durante la Prima Guerra Mondiale, dicendo che se avessimo combattuto questa Guerra per salvare il paese, il nostro diritto alla cittadinanza non sarebbe più stato rimesso in discussione. E chi può biasimarlo. Ci credeva davvero e probabilmente se fossi stato al suo posto, all’epoca, forse avrei detto la stessa cosa. Du Bois credeva al sogno americano. Come Martin [Luther King]. Come Malcom [X]. Come me e come te. Ecco perché siamo seduti qui.

AL: Io non ci ho mai creduto, tesoro, mi dispiace. Non posso fare finta di niente. In fondo lo so che quel sogno non è mai stato il mio. E ho pianto, gridato, lottato, tuonato, ma lo sapevo. Ero nera. Ero donna. Ed ero ovviamente fuori – fuori – da qualunque configurazione di potere. Se volevo andare avanti, dovevo farcela da sola. Nessuno mi aveva incluso nel sogno. Nessuno si interessava a me, se non come a qualcosa da spazzare via.

JB: Vuoi dire che tu non esisti nel sogno americano, se non come incubo.

AL: Esatto. E me ne rendevo conto ogni volta che leggevo Jet [The Weekly Negro News Magazine]. Ogni volta che aprivo una scatola di Kotex [assorbenti interni]. Ogni giorno che andavo a scuola. Ogni volta che sfogliavo un libro di preghiere. Me ne rendevo conto, lo sapevo e basta.

di Marino Magliani (con una intervista a Fabrizio Piumatto)

di Marino Magliani (con una intervista a Fabrizio Piumatto)

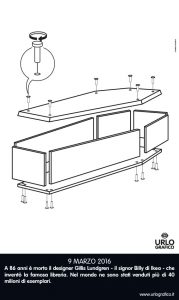

A Fabrizio Piumatto a volte scappa il tentativo di raccontare il nostro tempo attraverso una serie di segni. Qui di seguito propongo una scelta di tavole da quello che l’autore chiama Urlo Grafico.

Il volume da cui provengono le tavole è il Book n° 4, Anno 2015. Piumatto lavora a un libro all’anno, e lo fa a partire dal 2012. La casa per cui escono i suoi Book, Nerosubianco, ha pubblicato opere di Mario Bianco e Luigi Preziosi, e su proposta di Luciano Curreri è uscito anche I fanciulli di sabbia, di Lorenzo Muratore, curato da Claudio Panella. Muratore è secondo me una delle voci più verticali della West Coast Liguria. Ma torniamo a Fabrizio Piumatto. Non so se questa cosa dell’urlo grafico la fanno in molti, forse è addirittura una moda e io a star dietro alla fragilità della Liguria estrema mi sono perso qualcosa, nulla di male, succede, però secondo me a Fabrizio Piumatto questa sua personale traduzione del nostro tempo riesce molto bene. È ironica quanto basta, non pontifica, non spiega, non aggredisce, nel senso che, anche se si fa chiamare urlo, non c’è nessuna irruenza comunicativa.

M.M. Come è iniziata l’avventura, e quando?

F.P. Sono un grafico pubblicitario, la mia giornata è da sempre scandita da immagini, segni, disegni e idee. Durante l’orario di lavoro abitualmente c’è un committente, un cliente, che ha richieste specifiche, esigenze precise. Urlo Grafico è invece un progetto personale, nato in piena libertà dalla voglia di creare un percorso più complesso e articolato, ma che vivesse di vita propria. La grande mole di notizie che ogni giorno escono e vengono pubblicate dà spazio a infinite possibilità rappresentative. Tutto è iniziato per caso, nel 2012, in seguito alla realizzazione di una tavola riuscita particolarmente bene. Ci ho preso gusto, ho continuato, e tuttora continuo a commentare le notizie nel modo che mi riesce meglio, illustrandole. È un lavoro impegnativo, specialmente quello che precede la pubblicazione della tavola, che consiste nel leggere e consultare la maggior quantità possibile di quotidiani, riviste, cartacee e online. Cerco di evitare i cliché e le facili rappresentazioni. Spazio tra notizie importanti, di fatti gravi, e notizie più leggere che mi permettono di offrire un punto di vista anche ironico. Credo che l’offerta di Urlo Grafico debba essere ampia ed evitare la ripetitività. Insomma, scelgo senza alcun tipo di priorità tra cronaca, arte, scandali, finanza, politica, guerre. Poi comincia la fase creativa vera e propria, che si materializza con penna e colori su un blocco per gli schizzi, ma in piena libertà, senza analizzare a fondo la fattibilità grafica. È la parte del lavoro che preferisco. Solo successivamente “trascrivo” l’idea su computer, ridisegnandola, temporeggio il tempo utile a metabolizzarne il senso e poi la pubblico online.

M.M. Il suo rapporto con il pubblico: un autore “urlograficante” come e dove incontra i suoi lettori?

F.P. Provo a veicolare attraverso il mio sito www.urlografico.it e i social più comuni, che rappresentano il modo più semplice e veloce per diffondere il mio lavoro. Non è un vero e proprio blog perché non interagisco molto con gli utenti. Lo utilizzo come pagina personale e vetrina per mostrare le mie tavole. E poi a fine anno, a coronamento di tutto esce il libro cartaceo, che è materialmente l’unico modo di dare senso al mio lavoro. Perché il libro ha un fascino diverso, e una volta stampato mi dà la certezza del lavoro fatto. Dietro il virtuale ci si può spesso nascondere, dietro a un libro stampato no.

M.M. Il titolo, infine. Molto bello, ma fuorviante, si diceva. “Grafico” sì, ma “Urlo” … Da una nota di Enrica Zanotti: “Non credo che Urlo Grafico sia stato scelto come titolo accattivante e per attrarre, o risponda a certi obblighi cui non ci si può sottrarre. Uno dei primi book di Urlo viene dedicato a tutti quei giornalisti che operano in ogni parte del mondo, ma soprattutto in quelle parti di mondo dove la libertà di stampa e di parola viene ancora oggi negata. Un invito al “ragionare” non solo grazie alla parola che davvero oggi con il suo frastuono ci rende in qualche modo tutti un po’ sordi, ma mediante la grafica che può raggiungere con il suo “urlo silenzioso” ogni parte del nostro pianeta.”

F. P. Il nome è effettivamente ambizioso e non sempre rispetta la promessa. Le mie tavole vorrei si facessero vedere il più possibile grazie al passe-partout della grafica, sentirle proprio come un urlo, senza essere però aggressive, infatti, perché non è nel mio stile. E poi sono un po’ stanco delle dichiarazioni bellicose così frequenti e comuni nel mondo di oggi. Io cerco di raggiungere il mio obiettivo facendo riflettere; se ci riesco ho raggiunto il mio scopo e ne sono felice e soddisfatto. Anche il lavoro di ricerca iconografica è importante. Le grafiche poi sono semplici e spero immediate. La scelta di un tratto lineare, senza sfumature e senza troppi elementi grafici è una priorità che mi sono imposto sin dall’inizio. Ammiro molto i grandi maestri della grafica che con poche linee riescono a comunicare un mondo. Due soli semplici tratti possono dare inizio ad una serie di ragionamenti. Questo meccanismo creativo mi affascina da sempre.

Ogni domenica, noi redattori di Nazione Indiana ripubblicheremo testi apparsi nel passato, scritti o pubblicati da indiani o ex-indiani, e che ci sembra possano dirci ancora qualcosa dell’attuale : che ancora ci parlano, ancora aprono interstizi tra le maglie del presente, ancora muovono la riflessione.

[un reportage teatrale scritto qualche anno fa, ma che ancora conserva istruzioni del tutto attuali]

Di Peter Brook, fino a un paio di settimane fa, non ne sapevo molto. Conoscevo il nome, che era un regista teatrale di fama mondiale, che l’ammirazione e gli applausi non finivano di fioccare dalle sue parti – insomma, è prevedibile che se non vai a vedere con i tuoi occhi, quello che ti arriva addosso è puro marketing e personaggi costruiti ad arte e l’incenso dei comunicati stampa. Così, sono andato a sentire una sua lezione al Piccolo Teatro Studio di Milano.

Arrivo che è già pieno. I posti migliori sono tutti occupati. Gli estimatori tubano, e sussurrano, e ondeggiano, e si dispongono senza creare disordine. Il caldo in sala ha una strana connessione con la loro temperatura emotiva. Non puoi evitare di leggere la parola Maestro sulle loro labbra. Poi, arriva Peter Brook. Se non l’hai mai visto, ti sorprendi a osservare il vecchietto che cammina in mezzo agli applausi, very british nella fisionomia e nel portamento, ma a ottantanni suonati con jeans, sneakers e il giubbotto di pelle nera. Sembra Fonzie, da grande: quando ha perso capelli ciuffo brillantina, e la vita gli ha già regalato tutto, ed è un portatore sano di esperienza. Si siede su una sedia da regista. E sta esattamente al centro della nostra attenzione.

Alla sua sinistra: un uomo con il maglioncino dolcevita da intellettuale anni sessanta più scarpe di vernice nera che brillano mentre fa domande lunghissime a Brook, alcune davvero imbarazzanti, tipo quella sull’apporto dato dagli attori neri al suo teatro. Alla sua destra: la traduttrice, capelli lunghi e stivali, che di tanto in tanto, invece di tradurre quello che sente, sorride e annuisce – come se Peter Brook si rivolgesse direttamente a lei, ignorando la platea – e mentre annuisce e sorride, interpreta, ma delle volte interpreta male e si scusa, torna sui propri passi, e riporta le parole per quello che sono, con il loro significato preciso e nulla più. Comunque, niente di meglio che avere una traduttrice dalla nostra.

Peter Brook, divertito e completamente a suo agio in mezzo agli estimatori ipnotizzati, avverte che la sua lezione subirà la seguente variazione linguistica: l’italiano per i saluti e l’introduzione, l’inglese per gli argomenti terra terra, il francese per le discussioni intellettuali. Il pubblico ride. Gli stereotipi linguistico-culturali sono sani e salvi perfino qui – ma il modo in cui sono presentati è chiaramente ironico, ed è una cosa del tutto fatata godere degli stereotipi nel momento in cui vengono smagnetizzi dall’ironia iniziale.

Non faccio in tempo a ordinare questo pensiero, che Peter Brook, il suo inglese lento e pacifico, riempiono lo spazio vuoto del teatro. L’attenzione è alle stelle. E neanche le domande lunghissime e para-intellettuali dell’uomo con il maglioncino sembrano rompere l’attenzione. Solo Peter Brook a esporre le sue avventure: per esempio quella africana, dove ogni giorno, lui e la sua troupe, entrano in un villaggio diverso, e senza conoscere la lingua, senza afferrare la cultura, con forme teatrali che giocano principalmente sulla gestualità e sul corpo, tentano di comunicare e condividere esperienza e umanità e altri modi di codificare la vita.

E l’idea di Peter Brook è che per arrivare al cuore delle cose, devi creare il vuoto intorno alle cose, scoprirle nude – come il teatro, che non ha bisogno di scenografie grandiose, e abiti di scena griffati, e macchine spettacolari, ma solo di spazio vuoto e di attori che vivono quello spazio, fino in fondo, con tutto il loro corpo – l’energia del corpo, l’esattezza mimetica del corpo. Ovviamente, è in francese che dice queste cose. Le dice prima di spedirmi in testa una frase che non dimenticherò mai più, Il teatro è lo specchio della società, e lo specchio non ha bisogno di cornici dorate.

Incasso il colpo. E rimango in bilico su questo pensiero mentre qualcuno chiede qualcosa sul teatro cinese e su come diventare registi – domanda che non ha altra risposta se non: più ci date dentro con la regia, più imparate. Le mode, i maestri, roba con la data di scadenza. Il pubblico in trance. Silenzio e concentrazione che dura fino a quando Peter Brook non si alza, e corre a dirigere le prove prima dello spettacolo, e gli estimatori con la parola Maestro tra i denti e le mani rosse di applausi riaccendono i telefonini.

***

Ok! La teoria è andata. Non resta che misurarsi con la pratica. Così, la settimana dopo la lezione, sono di nuovo al Piccolo Teatro Studio per uno spettacolo diretto da Peter Brook. La pièce che vedo si chiama Sizwe Banzi est mort. È in francese. I sottotitoli che si illuminano di bianco sul nero del display sono lì a proteggere e vegliare su i non-francofoni.

Sono seduto a terra, su un cuscino. In mezzo agli altri, riesco appena a incrociare le gambe. Molti sembrano fare yoga, e si contorcono parecchio, anche se ignoro del tutto i nomi delle posizioni che assumono. I beati stanno sulle gradinate, il loro sguardo è fisso nel nulla. Sto per spegnere il cellulare quando, cordiale e pre-registrata, una voce femminile ci intima in un italiano elegante di fare fuori cellulari e tecnologie varie. La pièce, così, ha inizio. Le luci si abbassano, e la storia è quella di Styles.

Styles è un uomo nero – il colore della pelle dei protagonisti è fondamentale in questa storia, quel nero non ha nulla di casuale nello svolgimento dei fatti, ma è il segno puro della differenza, e il Sistema di Discriminazione che si ritorce contro Styles ha la fobia dell’umanità nascosta sotto quel colore, e Styles lo impara a sue spese. Styles è un uomo nero che lavora in una fabbrica della Ford, e passa tutto il santo giorno alla Ford, e lì alla Ford capisce fino in fondo la parola vessazione, anche se non ha il vocabolario e l’istruzione è quel poco che è. Ovviamente, vessazione, per noi spettatori, è quasi un eufemismo. Ma Styles, che racconta in prima persona, dipana questa storia con leggerezza e ironia – e tu sei lì a ridere, il pubblico si guarda mentre sganascia risate una dopo l’altra, e c’è di che darsi pacche sulle gambe e premiare con risate esplosive e unisone il racconto di quel povero cristo che si fa un culo così alla Ford, mentre dopo la risata è il rinculo del senso di colpa quello che avverti e – anche se ridi con Styles e non di Styles – hai l’amaro in bocca, e non c’è verso di evitare quella medicina.

Dopotutto, Styles, è uno che sa il fatto suo: alla prima occasione lascia la Ford – con i risparmi di anni alla Ford, compra un negozio da fotografo. E i clienti vanno e vengono, Styles vorrebbe incorniciare i loro sogni nelle fotografie, solo quello, quando un giorno è Robert a varcare la porta del suo negozio. Robert è il secondo protagonista della pièce. La storia di Robert è perfino più drammatica ed emotivamente sgradevole da recepire. Il dramma è racchiuso nel fatto che Robert non è Robert, ma Sizwe Banzi: un uomo di colore, senza documenti, che lavora dove può, si nasconde sempre, perché se lo catturano lo rispediscono in Sudafrica, la sua terra, ritrovandosi per strada a elemosinare centesimi con tutta la sua numerosa famiglia.

Sizwe Banzi è grande, grosso, la disperazione lo incupisce – e una notte va a farsi passare la disperazione in un bar, si ubriaca, e quando esce barcollando l’esigenza insopprimibile lo fa pisciare nel primo angolo, e ubriaco, senza accorgersi, piscia su qualcosa che poi si rivelerà un cadavere, un altro uomo di colore steso a terra, (taglio trama e un personaggio sennò sarebbe lungo). Banzi lo vede, fruga le sue tasche, trova i documenti intestati a questo Robert, e seppure tra mille tormenti e dilemmi interiori e dubbi amletici prende quei documenti, li fa suoi, e l’identità più il nome di Sizwe Banzi spariscono definitivamente quando Sizwe Banzi decide di diventare Robert, un uomo di colore con i documenti.

La tragedia, anche qui, affiora tra le risate, e il rinculo da senso di colpa delle risate è la cosa peggiore in assoluto. Però, lo sforzo da fare è: immaginare come Peter Brook abbia messo in scena questa storia. Styles, Robert, i due attori che prestano carne e ossa ai personaggi, sono immersi in uno spazio completamente spoglio. Nel vuoto del teatro, niente dà l’impressione di una scenografia tradizionale. Solo dei cartoni, due sacchi, un bastone, sgabelli ricavati da cassette, cornici di ferro con due rotelle per farle muovere, una scarpa. Tutto qui. Ma l’assenza, la sparizione del mondo, dura appena pochi secondi. Perchè gli attori con le parole, i gesti precisi quanto affilati, e la maestria con cui dispongono del proprio corpo, rimpolpano velocemente la scena, le danno spessore, la rendono viva e vibrante.

È vuoto intorno, ma è un vuoto particolarmente pieno e caoticamente reale. E noi spettatori, nel deserto della sala, con solo due attori davanti e una scenografia sparita, lavoriamo al pari degli attori, con tutto il nostro corpo. L’immaginazione è su di giri: e ripercorrendo i gesti, le parole, il tono di quelle parole, l’esattezza dei movimenti, ricostruiamo – senza averle mai viste – la fabbrica, la città, le strade e, lì in mezzo, (siamo qui proprio per questo), incontriamo Styles e Robert, e non li molliamo più finché gli applausi non spengono l’immedesimazione.

Di sicuro, c’è qualcosa di capitale in questo modo di fare teatro. La prova, è la forza con cui tutto rimane vivido e ben disposto nella memoria. Provo a capire. E, dal deserto del teatro, emergono due figure. Da una parte, Peter Brook: che prova a raccontarti una storia senza dirti tutto di quella storia – ti dà il tempo, la cadenza degli avvenimenti, ma intanto sottrae lo spazio e la concretezza degli avvenimenti. E dall’altra, lo spettatore: che sulla traccia di quel tempo, mettendo in moto una quantità inverosimile di neuroni, ricostruisce lo spazio di quella storia, e lo vede, ne fa esperienza come se ci vivesse in mezzo, provando direttamente l’orrore di quella storia, tutta la disperazione – il momento culminante della pièce è quando Banzi inciampa nel cadavere, ma quello che i due attori chiamano cadavere in realtà è una scarpa, una scarpa marrone e slacciata, e lo spettatore è in disperato tumulto neuronale mentre ricostruisce da quella scarpa fattezze e orrore di un cadavere steso in mezzo alla strada.

Allora osservo in questo modo di fare teatro una doppia responsabilità: la responsabilità di chi decide di raccontare e orchestrare con rigore quella storia (Peter Brook, gli attori), e la responsabilità di chi deve perfettamente ricostruire lo spazio della storia per avvertirne in pieno il dolore e lo sgomento (gli spettatori). C’è ben poco di passivo in questa forma teatrale: scoprire insieme la realtà, i suoi orrori, è un dovere collettivo, e ciò avviene puntualmente ad ogni replica.

di Giovanni Bitetto

Vibra un poco la plafoniera sull’autobus che ci porta da Cattolica a Gabicce Mare. E i lampioni disegnano quadrati di luce che attraversiamo per stamparci sulle vetrine. Niente a che vedere con il calore esitante della lampadina sul mio comodino, mentre fisso il volto di mia madre, dei miei zii, delle cugine che ridono. Già più grandi di me – che ho solo nove anni – sono prese dal desiderio: reclamano un paio di scarpe, un nuovo vestito. Gli adulti le accontentano, spendiamo la serata affannandoci nell’ingenuo shopping delle ferie estive. Questo ricordo corre veloce, se distolgo lo sguardo mi perdo la passeggiata, le chiacchiere, ritrovo macchie verdi a pulsare sulle pupille.

di Emanuele Canzaniello

.

Carlos Monzón

Mi sono piaciuti il bianco e quel nero,

Lucido mantello di smalto sulla tua carne,

Foto splendida di Helmut.

Mi è piaciuto volar giù dall’albergo di Mar del Plata

Insieme alla mia donna, dopo averla strangolata

E ancora una volta non morire.

Mi è piaciuto il ring blu su cui non salivo,

La palestra che mi fa vivere.

Mi è piaciuto il caffè, il suo odore,

Le mappe incise nel colore del rame.

Questo è piaciuto a lui e a tanti altri.

Mi è piaciuto farmi meraviglia

Davanti all’arduo firmamento

Fatto a morsi e sfinimenti,

Per averlo un solo istante

Smaltato in parole dure

O contratto in poco ordine.

di Jamila Mascat

Questo articolo* è stato pubblicato sul numero 30 di Reportage**.

*Le foto sono mie e non sono un granché, perché le ho scattate con lo stesso spirito con cui si prendono appunti su un foglio di carta a portata di mano; o anche con lo stesso spirito sciatto con cui si scattano in salone le foto di famiglia al compleanno di una prozia che compie 86 anni, sperando che prima o poi tutti guardino in direzione dell’obiettivo (cioè nel solo modo in cui so scattarle io, che sciaguratamente tratto le foto di viaggio come post-it, promemoria, hard disk esterno). Ringrazio Riccardo de Gennaro per averle pubblicate lo stesso.

**In questo numero di Reportage ci sono anche, tra le altre cose, un’intervista al fotografo Paolo Di Paolo (che ha regalato alla rivista alcuni suoi scatti inediti e non), un pezzo sul reinserimento dei guerriglieri delle Farc colombiane nella società civile (Virginia Negro, foto di Fabio Cuttica) e uno sulla Carovana delle Madres del Centro America alla ricerca dei figli scomparsi in Messico (Orsetta Bellani), un servizio sulla Ferriera di Servola, una sorta di “caso Ilva” a Trieste (Erika Cei), un fotoreportage da Ushuaia, Terra del Fuoco (Emanuele Camerini e Nola Minolfi), un portfolio sulla transumanza dalla Puglia al Molise (Luciano Baccaro), una riflessione di Gilda Policastro su “comunismo e comunismi”, un’intervista a Giorgio Vasta su Absolutely Nothing (di Maria Camilla Brunetti), l’editoriale di Riccardo De Gennaro su un ipotetico Libro Nero del cattolicesimo e molto altro ancora.

***

NUOVO CINEMA TEHERAN

Ex cinema Cristal, con il tetto spuntato, a Lalehzar, Teheran.

Ex cinema Cristal, con il tetto spuntato, a Lalehzar, Teheran.

Il quartiere di Lalehzar prende il nome dalla strada omonima che collega perpendicolarmente due lunghe e trafficate arterie orizzontali della capitale: a sud Imam Khomeini (questo l’appellativo con cui gli iraniani sono soliti riferirsi all’Ayatollah) e a nord Enghelab – il viale della Rivoluzione Islamica sui cui s’affacciano i monumentali cancelli dell’Università di Teheran e che nel giugno del 2009, dopo la rielezione truccata di Mahmoud Ahmadinejad, fu uno degli epicentri delle proteste dell’Onda verde, teatro di scontri tra i paladini del regime e i sostenitori dell’ex candidato rivale Mir Hossein Mousavi.

Per oltre un secolo, dalla metà dell’Ottocento alla deposizione dell’ultimo degli Shah nel 1979, a cavallo tra le dinastie Qajar (1796-1925) e Pahlavi (1925-1979), Lalehzar fu l’espressione emblematica della “via iraniana alla modernizzazione” e insieme il riflesso delle contraddizioni di questa paradossale esperienza che, recentemente, con il nuovo corso diplomatico inaugurato dalla presidenza di Hassan Rohani, ha conosciuto una rinnovata e controversa accelerazione.

Quartiere dei cinema e dei cabarets, dei café e delle promenades, dei dandy e dei romantici, delle boutiques e della dolce vita, oggi Lalehzahr conserva ben poche tracce delle effervescenze di un tempo. Esaurito il bagliore delle luci della ribalta, la strada – un rettilineo a senso unico di un certo respiro ma congestionato dalla presenza rumorosa di automobili e ciclomotori – pullula ormai di nuove luci: il neon delle lampade e dei lampadari in vendita nei negozi di illuminazione – decine e decine – che si susseguono uno dietro l’altro su entrambi i marciapiedi, tra i ruderi degli edifici art déco e i resti spettrali delle sale cinematografiche chiuse poco dopo la Rivoluzione.

Quel che resta delle luci della ribalta, Lalehzar, Teheran.

Quel che resta delle luci della ribalta, Lalehzar, Teheran.

Il nome del quartiere Lalehzar (in farsi “letto di tulipani”) deriva da quello di un antico giardino fiorito situato appena fuori dalle mura della città, che ancora intorno alla prima metà dell’800 era adibito a parco di ricreazione della famiglia reale e della corte dello Shah Mohammad. L’inclusione di Lalehzar nel tessuto urbano di Teheran rimonta alla metà degli anni Sessanta quando l’espansione demografica convinse il suo erede Nassereddin a demolire la cinta muraria. Così da giardino reale privato, Lalehzar divenne un parco pubblico frequentato per lo più dai notabili della buona società.

Dopo quasi mezzo secolo di regno e di riforme impopolari, nel 1890, Nassereddin cedette in cambio di un compenso il monopolio della manifattura del tabacco iraniano al maggiore britannico Gerald Talbot per tutto l’arco dei successivi cinquant’anni, alienandosi definitivamente le simpatie dei sudditi, e danneggiando particolarmente gli interessi delle centinaia di migliaia di contadini e bazaris la cui sussitenza all’epoca dipendeva dal commercio di questo prodotto. La fondazione della Imperial Tobacco Corporation of Persia suscitò in poco tempo la vivace opposizione dei religiosi e una massiccia campagna di boycottaggio del fumo che trovò consensi, così vuole la leggenda, perfino tra le donne dell’harem dello Shah.

Quando la fatwa dell’Ayatollah Mirza Shirazi sancì finalmente la proibizione del consumo di tabacco, e quando le proteste scatenate per la prima volta dall’alleanza tra il clero, la borghesia mercantile e gli intellettuali patrioti in difesa della nazione, divamparono in tutto il paese, Nassereddin si trovò obbligato a revocare il monopolio. Ma a quel punto le casse dello stato precipitarono sul lastrico per risarcire la compagnia britannica della somma dovuta di 500mila sterline. Fu così che Lalehzar, letteralmente fatto a pezzi e venduto ai migliori offerenti, divenne il nuovo quartiere residenziale dell’aristocrazia di Teheran e delle ambasciate e, nel giro di un ventennio, si trasformò nell’avanguardia culturale della capitale.

Come a Broadway

Distretto raffinato e alla moda, che Nassereddin aveva concepito come una copia persiana degli Champs Elysées da cui era rimasto folgorato durante uno dei suoi viaggi a Parigi, Lalehzar incarnò fin da subito l’eccezione nazionale. Qui furono realizzate la prima linea tramviaria e la prima linea telegrafica della città. Qui soltanto si potevano acquistare oggetti costosi di fabbricazione europea – sigari, profumi, cappelli, telescopi, grammofoni e radio ultimo modello – che nelle vetrine si mescolavano a vecchie cianfrusaglie da pochi soldi. Qui musulmani, ebrei, armeni e zoroastriani vivevano in pace facendo affari gli uni con gli altri in un’atmosfera multiconfessionale inimmaginabile altrove. Infine, sempre qui a Lalehzar, già prima del decreto regio del 1932 che avrebbe proibito alle donne di indossare il velo negli spazi pubblici, le iraniane della classe media andavano a spasso liberamente senza copricapo, col parasole e le scarpe da charleston. In carrozza o più raramente a piedi, le donne erano autorizzate a camminare sul lato est della strada, mentre agli uomini era riservato il lato ovest. La separazione dei sessi si rispecchiava nella distribuzione degli esercizi commerciali che continuarono a ricalcare questa divisione di genere anche più tardi, quando la legge consentì a chiunque di passeggiare indistintamente a destra e a sinistra.

Per tutte queste ragioni, gli abitanti di Teheran che vissero gli anni d’oro di Lalehzar, la ricordano come il paradiso dei voyeur: un luogo abbagliante che si offriva alla contemplazione degli avventori di qualsiasi provenienza.

Chi veniva da queste parti, veniva a godersi lo spettacolo: la sofisticata eleganza delle élites cosmopolite, le merci di lusso esposte in bella mostra, oppure le stonature di una contrastata modernità d’importazione coloniale e, infine, i film muti al Grand Cinema. A vent’anni dall’allestimento del primo spazio cinematografico in città, nel cortile del negozio di un antiquario amante e pioniere della cinepresa che con un kinetoscopio Edison proiettava filmati russi per un pubblico aristocratico seduto sul tappeto, nel 1924 fu inaugurata la prima grande sala moderna della capitale nell’auditorium del Grand Hotel di Lalehzar con una platea che avrebbe potuto ospitare fino a 500 persone, purtroppo in principio soltanto uomini.

Il quartiere, che a distanza di altri vent’anni, avrebbe conosciuto un incremento esponenziale dei luoghi di intrattenimento – sedici cinema e sei teatri intorno al 1950 – sarebbe stato accreditato a metà del secolo scorso come la nuova Broadway di Teheran.

Una locandina che mi sembrava un po’ kitsch, vicino al Cinema Pardis Gholak, Nord Est di Teheran.

Una locandina che mi sembrava un po’ kitsch, vicino al Cinema Pardis Gholak, Nord Est di Teheran.

Fuoco e fiamme

Allo Shah Nassereddin, assassinato nel 1896, successe il figlio Mazaffareddin. Entrambi esterofili e sensibili al fascino delle nuove arti alla moda, i due Shah si vollero rispettivamente promotori della fotografia e del cinema nazionale.

Nassereddin fu immortalato per la prima volta nel 1842 all’età di 13 anni da un apparecchio che la regina Vittoria aveva regalato a suo padre Mohammad. Da allora avrebbe coltivato la passione per i dagherrotipi, ritraendo se stesso, le sue numerose spose, e i suoi altrettanto numerosi figli, collaboratori e servitori. Perciò all’interno della residenza reale, il palazzo del Golestan, face costruire uno studio sotterraneo che ancora oggi ospita una piccolissima parte – una cinquantina di immagini – della ricca collezione fotografica dello Shah.

Il suo erede al trono, Mazaffareddin, visitò Parigi nell’estate del 1900 in occasione dell’Expo Universelle dove si appassionò alle proiezioni del cinematografo. Poche settimane dopo, a Ostend, in Belgio, il fotografo di corte che lo Shah aveva incaricato di procurarsi una telecamera e la pellicola necessaria, tentò con successo le riprese primo film iraniano – a dispetto del titolo francese “La fête des fleurs” – che documentava la partecipazione dello Shah al festival floreale della città. In questo senso si può dire che il cinema in Iran nacque agli albori della storia del cinema tout court.

Aniss-Od-Dole, una delle spose favorite di Nassereddin, fotografata dallo Shah nel 1861. La foto è stata a sua volta fotografata da me, al Palazzo del Golestan, Teheran.

La sua tenuta esprime la quintessenza del dress code femminile di epoca Qajar.

L’artista Shadi Ghadirian ha dedicato una serie di fotografie alla rivisitazione dell’abbigliamento iconico delle donne Qajari.

A partire dagli anni Venti del secolo scorso, ovvero a partire dall’avvento della dinastia Palhavi alla guida del paese, fasti e miserie di Lalehzar si andarono intrecciando alle fortune alterne del cinema iraniano, in bilico tra creazione autonoma, censura e propaganda. A pochi anni dalla proiezione al cinema Mayak nel 1931 del primo lungometraggio made in Iran – la commedia muta Abi o Rabi di Ovanes Ohanian, andata perduta, il pubblico iraniano entrò nell’era del suono principalmente attraverso l’importazione di film stranieri sottotitolati, che rimanevano purtroppo inaccessibili alla maggioranza della popolazione analfabeta e incontravano le ostilità delle autorità religiose perché considerati immorali. Gli anni Quaranta accelerarono lo sviluppo dell’industria cinematografica di stato, assistettero alla nascita e alla diffusione di un nuovo genere popolare, il filmfarsi, una sorta di Bollywood iraniano, e parallelamente inaugurarono il doppiaggio delle pellicole occidentali. Negli anni Cinquanta, in piena Guerra Fredda, l’Agenzia statunitense per l’informazione, l’Usis (United States Information Service), con il supporto del governo iraniano, lanciò una campagna per distribuire in tutto il paese filmati di vario argomento realizzati negli Stati Uniti insieme a cinegiornali locali incentrati su temi di interesse comune – dall’alimentazione alla geografia alla sanità – concepiti per trasmettere alla popolazione un’immagine positiva del regime di Reza Pahlavi. Negli anni Sessanta e Settanta fu la volta della nouvelle vague del cinema iraniano d’autore, da allora conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Il 19 agosto del 1978, l’incendio del cinema Rex di Abadan in cui persero la vita quasi 500 persone per mano dei sostenitori di Khomeini, segnò crudamente la fine di una epoca. L’anno successivo, l’anno della Rivoluzione islamica, fu per il cinema iraniano il culmine della devastazione: 180 sale su 451 furono rase al suolo – di cui 32 solo a Teheran. Le proporzioni di questo fenomeno non si comprendono se non si coglie la valenza marcatamente politica attribuita al cinema nel contesto nazionale.

Il Cinema Africa (ex Cinema Atlantic), Teheran, ma potrebbe essere Piazza Bologna a Roma.

Il Cinema Africa (ex Cinema Atlantic), Teheran, ma potrebbe essere Piazza Bologna a Roma.

I cinema risparmiati dai sostenitori di Khomeini vennero comunque sottoposti a una “campagna di purificazione” per rimuovere le tracce di quei nomi alieni che incarnavano lo spirito della Rivoluzione Bianca e filoccidentale dello Shah. Attingendo al registro anticoloniale e panislamico del lessico politico della nuova Repubblica, il cinema Atlantic fu ribattezzato cinema Africa, l’Empire Esteqlal (indipendenza), il Panorama Azadi (libertà), il Polidor Qods (Gerusalemme) e così via.

La produzione cinematografica andò incontro a un destino simile e i film reputati moralmente incompatibili con l’islam o compromessi con il vecchio regime furono censurati e banditi dalla circolazione, mentre dall’Italia arrivavano gli spaghetti western, dal Giappone le arti marziali, e dalla Russia le pellicole sovietiche. Si racconta, inoltre, che nei primi mesi dopo la deposizione di Reza Palhavi, La battaglia di Algeri venisse applaudito nelle sale della capitale. Nel corso di questi anni tormentati, Lalehzar fu una cassa di risonanza dell’asfissia autoritaria a cui, a dispetto delle apparenze, fu sottoposta la società iraniana durante il regime dello Shah e della furia palingenetica che accompagnò i primi passi della Rivoluzione islamica. Negli anni Cinquanta e Sessanta alla progressiva dipartita dalla scena pubblica delle élites intellettuali legate al Tudeh, il partito comunista iraniano nel mirino della Savak (la temibile polizia dello Shah), fece da contraltare l’ascesa di Muḥammad Karim Arbab, il nuovo “Padrino” di Lalehzar, che in pochi anni prese possesso di diversi locali nel quartiere e del monopolio del whisky di contrabbando nella capitale. Questa congiuntura alterò la composizione sociale del pubblico di Lalehzar, sempre più marcatamente popolare, e trasformò l’offerta culturale disponibile: al cinema si imposero le commedie musicali, al teatro subentrarono il cabaret e le danze burlesque, all’intrattenimento si sostituì l’alcol. La parabola si era già compiuta prima del 1979. La rivoluzione perciò fu il soltanto il colpo di grazia che pose materialmente fine alla movida del distretto.

Scheletro dell’ex cinema Metropolis, lampadari e motorini con il parabrezza, Lalehzar, Teheran.

Scheletro dell’ex cinema Metropolis, lampadari e motorini con il parabrezza, Lalehzar, Teheran.

Love story

Hamid Nafisi, che insegna nel dipartimento di studi culturali della Northwestern University di Chicago, ha provato raccontare in quattro volumi la tormentata passione degli iraniani per il cinema, animata di volta in volta da pulsioni nazionaliste o occidentaliste. La sua Social History of Iranian Cinema (2011-2012) non è un libro di storia, ma, davvero, come suggerisce l’autore, una “autobiografia culturale” dove le avventure del cinema iraniano si intrecciano alle disavventure della sua famiglia, dinastia intellettuale originaria di Isfahan, la cui generazione a cavallo della Rivoluzione, per lo più militante tra le fila dei comunisti e dei gruppi armati della sinistra radicale, partecipò attivamente alla lotta contro il regime dello Shah per poi essere brutalmente repressa, incarcerata e liquidata dagli islamisti al potere.

Alireza, cugino di Hamid, un immunologo in pensione, ricorda le prime esperienze estenuanti nelle sale di Isfahan, tra blackout, apparecchi malfunzionanti e interruzioni continue: “A volte per riuscire vedere un film di mezz’ora bisognava tornare al cinema tre volte”. I multisala giganteschi, all’interno di altrettanto giganteschi centri commerciali, che da pochi anni hanno cominciato a diffondersi in tutto il paese, non gli interessano per niente anche se funzionano alla perfezione. Alireza confessa di non essere più andato al cinema da così tanti anni, che non sa nemmeno dire esattamente quanti sono. Se il cinema degli anni Settanta “esprimeva una promessa di società che questo paese non ha saputo mantenere”, per lui è inutile continuare a sperare.

Sala vuota nel Multisala Cineplex, Kourosh Complex, Teheran.

Sala vuota nel Multisala Cineplex, Kourosh Complex, Teheran.

La seconda delle sue figlie, Nahal, 39 anni, vive a Teheran, dove insegna antropologia culturale, e come molti iraniani della sua età, alle sale cinematografiche ultramoderne, e spesso deserte, preferisce i giardini persiani. Per colpa della sua ricerca etnografica sulla poetica dell’evasione e dell’ordinario, è condannata a una flânerie perpetua per le strade della capitale, a collezionare cartoline, a fotografare gatti e piante grasse. Abita a pochi passi dall’ex carcere di Al Qasr, la memorabile prigione del regime di Reza Palhavi che rimase tale anche dopo la Rivoluzione islamica e fu adibita a museo nel 2012. Qui dentro furono fucilati due dei suoi zii nel 1988, sebbene dei corpi non sia mai stata rinvenuta alcuna traccia. A Lalehzar, che si trova a pochi chilometri da casa sua, Nahal va spesso a piedi in cerca di oggetti apparentemente insignificanti. Mi spiega la stratificazione spettrale del quartiere: in basso, al piano terra, le luci scintillanti dei negozi aperti, in alto i palazzi fatiscenti, eppure ancora imponenti, del secolo scorso che fungono da magazzini con le insegne luminose che non luccicano più, e dentro, stipati e invisibili, i lavoratori a cottimo che montano i pezzi in vendita al piano di sotto. La dolce vita è lontana, ma il caos non manca. Dopo aver trascorso l’infanzia ad aspettare la fine della guerra contro l’Iraq, la postadolescenza a sperare nelle riforme di Khatami, il predecessore di Ahmadinejad, e l’età adulta a fare i conti con i contraccolpi del post-2009, Nahal fa fatica a immaginare una transizione qualunque per il suo paese, con o senza sanzioni, con o senza multisala.

Lalehzar “dove l’invasione dell’ordinario ha contraffatto perfino i desideri di evasione”, le sembra in questo senso una buona metafora dell’Iran contemporaneo.

Una foto qualunque (e anche un po’ sfocata) scattata attraversando la strada, da un cavalcavia di Enghelab, a Nord di Lalehzar, Teheran.

Una foto qualunque (e anche un po’ sfocata) scattata attraversando la strada, da un cavalcavia di Enghelab, a Nord di Lalehzar, Teheran.

di Sonia Caporossi

Le tue mani

muschi estatici del senso

papille del terzo occhio addormentato

le tue mani, ora

mi lisciano come fossi un gatto arruffato

e piegano i silenzi dei nostri rancori passati

come fossero spighe del sonno

che s’inchinano ad un vento impietosito

i guanti eburnei della tua pelle

e tutte le carezze del tuo respiro

che effonde su di me la ritmica dell’attimo

ricercano sul mio corpo i segni del futuro

esitando sul velluto del vulcano a cono

baciando l’epidermide dei miei pensieri sacri

dispersi in nubi amorfe

nel deserto del tuo grembo

restiamo qui, penombre nebulari

impiccate un tempo al giogo del dolore

che ora lecca le ferite dell’interiorità

cercando avidamente, nei sogni silenziosi,

le mute ambiguità di grida sconosciute.

* * *

Arterie

mi disintegri d’un soffio

ogni mio mezzo di difesa

sta svanendo nel nulla

di un no lusinghiero

mentre un battito violento

cancella ogni recriminazione

e rimbomba nelle arterie viola

del mio collo gonfio

livido di disperata ebollizione

perché tu mi stai uccidendo

tocchi perfettamente

e ogni vena del mio corpo

freme di soddisfazione.

* * *

Imene

le tue grandi labbra traboccano bocche di mille baccanti

ti vedo danzare nel Sole, danzare in un sacro sorriso

coraggio salato – esitante del tuo membranoso segreto