di Cristina Babino

(al colmo di questa finitezza

si resta comunque

soli)[1]

La scena che si svolge ne La scolta[2] è la stessa che si ripete ogni giorno in molte case. Italiane, soprattutto. Un’anziana signora a cui la malattia ha sottratto il movimento e la parola, assistita da una giovane badante straniera, venuta dall’Est. Una scena che ci suona familiare, comune, nella sua amarezza asciutta, ordinaria, e tanto da farsi quasi norma, consuetudine.

La scena che si svolge ne La scolta[2] è la stessa che si ripete ogni giorno in molte case. Italiane, soprattutto. Un’anziana signora a cui la malattia ha sottratto il movimento e la parola, assistita da una giovane badante straniera, venuta dall’Est. Una scena che ci suona familiare, comune, nella sua amarezza asciutta, ordinaria, e tanto da farsi quasi norma, consuetudine.

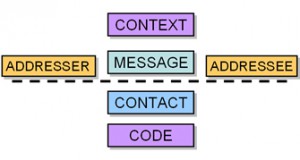

Questo piccolo, denso libro racconta – no, anzi, mette in scena, drammatizza – la storia di un dialogo sottinteso, impronunciato, in cui le voci si alternano senza rispondersi, composto dei monologhi proferiti dalle due donne. Una conversazione tutta mentale, a distanza, a dispetto della coabitazione, della prossimità fisica forzata delle due figure, dramatis personae che interpretano se stesse nella nudità smascherata della propria condizione.

Il riferimento al teatro, a quello classico nello specifico, è dichiarato. Il personaggio della scolta – la guardia – mutuato dall’Orestea di Eschilo, esaurisce il suo scopo e la sua presenza al termine del monologo che apre la trilogia: la sua funzione è attendere, per un lungo anno, il segnale del fuoco di Troia. Avvistate le fiamme sulla città, la scolta scompare, per sempre.

Il parallelo con la badante si lascia facilmente intuire. Anche questa è figura transitoria, che ugualmente assolve al compito di attendere. Qui, nel doppio significato di occuparsi di, assistere, e di aspettare il segno, il momento in cui verrà liberata dalla necessità della sua presenza: la morte della Signora. Una figura attendente, quindi, anch’essa provvisoria, in continuo, precario equilibrismo sulla soglia che ha varcato, liminare.

Dalla tragedia Annovi prende in prestito non solo il personaggio che dà il titolo al libro, ma pure il ricorso a canti (d’ingresso, corrispondente all’antefatto, delle vicine, un coro che commenta il dramma dall’esterno, e d’uscita, consacrato al finale) come prologo, intermezzo e chiusa che accompagnano, spezzano e incorniciano le battute irreciproche, frante, delle due donne protagoniste, ripetute sulla ribalta privata di una casa «che è solo una scena per due sparimenti».[3]

Così il canto d’ingresso racconta il precedente, l’arrivo della scolta in Italia e sulla scena, ricostruito tra le voci di un coro (di nuovo) di «Ucraine, Moldave, Russe» riunite in un parco cittadino all’uscita della messa ortodossa: «in camio ti porta Signore a confine / i piedi nel gelo di frizer // (…) poi c’è la strada la notte per mesi / la fuga // poi c’è casa in campagna // donna malata che non può parlare: // la bada».[4] È una lingua nuova, quella inventata da Annovi, lo si scopre già nei primissimi versi, che vince il rischio, pericolosamente presente, dell’imitazione parodica grazie a un’intuizione poetica profonda: quella del peso – ma anche del valore aggiunto – dell’estraneità, dell’essere straniero nell’esprimersi, in questo caso, in una lingua non propria ma di cui per necessità ci si appropria, piegandola con fatica o automatismo alla cadenza, ai suoni, alla sintassi a cui si è usi.

Una lingua «appesantita dallo sforzo dello spaesamento», come sottolinea Antonella Anedda, «tradotta da un altro alfabeto, un’altra grammatica in cui non esiste l’articolo»,[5] di cui la Signora riconosce però lo slancio vitale, la spinta a una torsione energica, carica di un potenziale altissimo d’invenzione e rinnovamento: «sento la voce di Dante / quando ascolto che parla / lingua la sua che s’innova e che / scalcia».[6]

Al corsivo Gian Maria Annovi affida i pensieri della Signora: parole dette senza voce, silenziose e per questo ancora più gridate, dirompenti («me la mettono in casa per forza / ad aspettare che muoia / una non italiana / una troia»)[7] e articolate – solo nella mente – in modo ineccepibile, in forza di una cultura («io che insegnavo il latino / che traducevo il greco»)[8], che la malattia ha reso amaramente inservibile, invalidata come il corpo che la custodisce, che quei pensieri rabbiosi trattiene e contiene in un disarmo arreso, afono, immobile: «l’avevo la vita: // io»[9], come un ultimo, estremo tentativo di riaffermare un’identità pronominale disinnescata, proprio perché impronunciabile: qualcosa che mi riporta alla memoria quella «sovrana coscienza dell’impossibilità di dire: -Io-» che Gadda descrive con formidabile esattezza nel passaggio finale de La cognizione del dolore.

Le corrisponde, senza risponderle, la Scolta/badante, con la sua «lingua che pare calcata da un grosso bove»[10] – così l’apostrofa la Signora in un rimprovero colto, di evidente reminiscenza classica («un grosso bove calca la mia lingua» ammette lo stesso personaggio della scolta nell’Agamennone): «Signora è ricca. la casa / con molti libri con cose. / io nulla tocco. / pulisce toglie di polvere / lava e fare il mangiare // che dopo Signora sta bene: // che vive.»[11]

Un divario linguistico e culturale, oltre che fisico e anagrafico, tra estremi (italiana/straniera, colta/ignorante – almeno nel contesto in cui è “ospite”, giovane/anziana, sana/malata), che sembra incolmabile, che pone le due donne in dolorosa, astiosa antitesi: «lava là in fondo che Signora non vuole / e mi grida. / ma io volio profuma di buono / non quello suo odore // di donna che more»[12] dice la Scolta. «’scolta: tu quasi mi anneghi / nella vasca con l’acqua troppo calda / troppo fredda con troppo sapone/ da due soldi // mi tocchi dove tocca solo all’uomo»[13] replica la Signora, invocando la badante tramite l’uso di un troncamento fonico[14] per cui l’imperativo “ascolta” nasconde e al tempo stesso scopre la destinataria dell’esortazione.

Se una ricomposizione c’è, tra le posizioni altrimenti irriducibili delle due personae – un tormentato ed esangue duello domestico per cui Andrea Cortellessa parla di «crudele psicomachia di un monodramma»[15] – è però in una vena riaffiorata, esposta, di com-passione reciproca al dolore dell’altra, di condivisa, se non proprio solidale, umanità.

Così la Signora, accortasi della bizzarra, prolungata sosta notturna della Scolta davanti al freezer aperto, indovina in quel gesto la spinta turbata di un’invincibile nostalgia: «è la neve, io penso, che ci vede: / il bianco notturno del suo paese»[16] e pare commuoversi pure senza lacrime ai racconti che la donna le fa delle violenze subìte: «la notte, se viene / viene a dirmi cose inconsolabili // cose che le hanno fatto / nel corpo e nella testa»[17].

Moto di compassione che la Scolta interpreta nel voler porre fine alle sofferenze dell’anziana, e nel trattenersi, religiosamente, dal farlo («penso di togliere / il soffio / a la donna. (…) // ma c’è icona di vergine / in calendario di maggio. // dico rosario.»)[18], ma anche nel riconoscersi una nella diade strettissima che l’allaccia, giustificandone la funzione e la presenza – e quindi l’esistenza – alla Signora: «se Signora mi morde / io dice // facciamo la brava bambina.». Qui la discrasia sintattica traduce e tradisce un’identificazione ormai conclamata, il compiersi di una fusione già preannunciata nella battuta-indizio tratta da Persona di Ingmar Bergman posta in epigrafe del libro («Penso che potrei diventare te, se ci provassi. Dentro, intendo.»), quindi rappresentata specularmente in un vecchio film in bianco e nero che dal televisore racconta una storia «con due signora / che sono come solo / una persona. // donna malata / una // altra donna fermiera.»,[19] infine ammessa nell’ultimo monologo della Scolta («io sono la stessa di / Signora.»)[20] e riassunta nel canto d’uscita in cui le voci delle due donne si fanno una, alte (anche quella finora muta dell’anziana) e indistinguibili nella risoluzione della loro dicotomia. Il monologo conclusivo è quindi un assolo che annuncia la morte come segnale della sparizione, della Signora e della Scolta, che esaurisce così la funzione e il senso del suo essere: «è il momento credo che scompaio / che scompare il motivo dell’attesa // lei lo vede il segnale che cancella / come un fuoco da lontano che si avviva».[21]

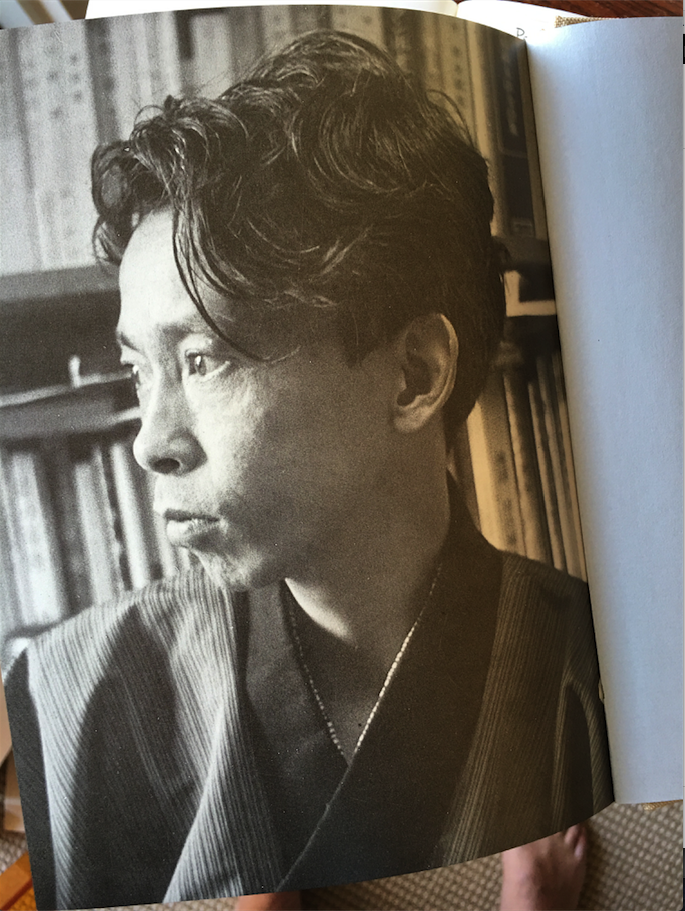

La scolta è il risultato brillante di un meditare incessante, allertato e profondo sulla lingua e sulle possibilità di declinazione della voce. Una riflessione che nella scrittura di Gian Maria Annovi riveste un’importanza centrale e attorno alla quale l’autore ha incardinato una ricerca poetica rigorosa, coerente, che trova la sua cifra più riconoscibile nello scavare la parola, restituendole un’autenticità inesorabile, quasi un’impietosa – e imprevista – Sachlichkeit, spogliandola progressivamente di qualsiasi orpello o appiglio emotivo, scarnificandola fino ad esibirne essenziale e lucente l’ossatura.

Kamikaze (e altre persone)[22] è anch’esso, in questo, un libro esemplare e, similmente a La scolta, compiuto in una misura breve. Annovi stesso si definisce un «autore-bonsai»,[23] la cui capacità espressiva sembra trovare idealmente tanta più espansione quanto più è ristretto lo spazio in cui la sua poesia-pensiero,[24] raggrumandosi, si estende: connotazione, o urgenza, di addensata brevità che risulta particolarmente vera anche per le tre raccolte precedenti, Denkmal, Terza persona cortese[25] e Self-eaters.[26]

Kamikaze (e altre persone) segue, come La scolta, una «costruzione per micro-sequenze narrative»,[27] per frammenti, o “macerie”, che nel loro susseguirsi ricompongono un discorso invece mirabilmente compatto. Annovi usa la lingua, nella sua nuda esattezza, come uno strumento di dissezione e sottrazione attraverso il quale arriva ad abbandonare il primato non solo emotivo ma persino affermativo dell’io: è in Terza persona cortese, del 2007, che l’autore compie infatti quella che definisce una «sperimentazione-suicidio pronominale»[28] peraltro già preannunciata in un passaggio del libro d’esordio Denkmal,[29] abdicando alla scrittura in prima persona.

Nell’assistere alla deflagrazione del «corpo-kamikaze» – a cui ci si rivolge con un tu che denota un’alterità drammatica, a un tempo stupefatta e atterrita – la lingua di Annovi si riveste di una pronuncia, e quindi di un sentire, collettivi, storici, condivisi. Il che ne fa, per altri versi ma al pari de La scolta, un libro dal fortissimo carattere politico, civile.[30]

La storia s’innesca nella scrittura come una fiamma accesa su una striscia di benzina: la parola poetica ne segue affilata e implacabile il corso, la riepiloga e la cristallizza in schegge esplose («parola imbottita di chiodi / e tritolo»),[31] enunciate da una lingua che interpreta la ferocia del secolo presente, cominciato con le stragi dell’undici settembre – uomini che precipitano / (così inizia un secolo)[32] – passando, tra gli altri, per gli orribili fatti del G8 di Genova («sotto il passamontagna / che cede alla sassata e al colpo / rivoltella»)[33], l’attentato ceceno al teatro Na Dubrovka («la donna cecena / che sgrava tritolo»)[34], e pure può riapplicarsi all’attualità dei recenti attacchi terroristici di Parigi e non solo («passare un presente / indicativo di stragi»).[35]

Una lingua che quasi ossessivamente chiama in causa se stessa, e sembra voler riaffermare ad ogni passo la propria mutevole essenza, le sue infinite possibilità di declinazione, e coniugata qui in molteplici accezioni («lingua-tatuaggio», «lingua-malanno», «questa lingua che non riconosci», «la lingua che ti riguarda», «la lingua che non conosci / che non comprendi ma ha / senso», «la lingua (ti dico) non muore»).[36] Come già osservato per La scolta, e in modo ancora più decisivo in Italics, la riflessione sulla lingua, e nello specifico sull’espressione, in particolare nell’esercizio della scrittura, in un contesto culturale e linguistico diverso da quello di origine, assume un’importanza decisiva.

Emigrato da molti anni negli Stati Uniti (dove continua però, e non è un dettaglio, ad occuparsi di lingua e letteratura italiana), Annovi ci consegna con Italics il manifesto della propria «condizione corsiva»:[37] il titolo stesso indica il carattere corsivo, quello con cui appunto viene riportato un termine straniero e quindi «un elemento estraneo all’interno di un discorso scritto (e parlato) in una lingua differente».[38] Una condizione linguistica che, se è propria di qualsiasi emigrante ed è parte di quel necessario processo di ridefinizione della propria collocazione identitaria e sociale («emigrare – diventare straniero – comporta una costante rinegoziazione della propria identità»),[39] si rivela comune anche al poeta, la cui ricerca espressiva si divide tra il nutrirsi di una lingua data, usata e non di rado sclerotizzata, e la necessità di rinnovarla, aggiornarla, re-suscitarla tramite una voce la cui aderenza al richiamo del reale sia garanzia di efficacia e riconoscibilità.

In Italics è dunque cruciale il tema della migrazione, quella «idea dell’invadere e dell’essere invasi da un Altro»[40] che permea lo scenario domestico de La scolta.

È la percezione di un’alterità che progressivamente occupa uno spazio altrui a cui è consacrata la sezione Rapture (termine che suggerisce un rapimento mistico più che un’invasione ad opera di stranieri, aliens umani più o meno legal), in cui di nuovo ricorre la breve forma monologica attraverso la quale personaggi tra loro incomunicanti affermano la propria esperienza del migrare o del ricevere, e insieme la propria carica di rigetto, diffidenza o meraviglia: «eran Loro ‘sti figli di troia: // stranieri»,[41] «vengono a portarci via le donne / per farci figli»,[42] «vengono con navicelle / di notte mica / carrette vengono / da tutti i lati // ma soprattutto // vengono malati e vuoti»,[43] «come quando ami uno straniero / uno che presempio parla / arabo / un marocchino / lo capisci se sai delle parole / ma non sei del mondo da che viene».[44]

Il ricorso al monologo, e a quello teatrale nello specifico – a cui già si è accennato per il «soliloquio a due voci»[45] de La scolta – è del resto esibito già in TT / Duet (The Tempest in LA), «sorta di dramma intransitivo»,[46] come osserva Fabio Zinelli sulle pagine di Alias, posto in apertura di Italics: Annovi (la cui voce pare forse di riconoscere in quella del personaggio Prospero, intellettuale ed esiliato) tenta qui una trasposizione contemporanea dell’omonima commedia di Shakespeare evocata tra parentesi, traslandola sul suolo statunitense e ai giorni nostri e lasciandola interpretare a dramatis personae (ancora) che (ancora) tra loro tentano un dialogo senza corrispondersi, figure dall’identità composita, meticcia, come si vuole in una terra – anzi la terra per eccellenza – d’immigrazione.

Segue la serie Self-eaters, ripresa e ampliata rispetto alla plaquette pubblicata nel 2007, ispirata, al di là della semplice tentazione ecfrastica, alle opere dell’artista Dana Schutz.

Annovi è un attento, profondo conoscitore di arte visiva e numerosi sono i riferimenti ad opere ed artisti citati in modo più o meno esplicito nei suoi testi: si pensi, solo per limitarci a due esempi, alla Tonsura duchampiana evocata nella poesia dedicata al G8 di Genova contenuta in Kamikaze (e altre persone) o alle parole di Francis Bacon («Nine-tenth of everything is inessential» poste in epigrafe di 9/10 (dittico in due tempi) che chiude Italics in una visione dell’inessenziale quotidiano accaduto a New York il giorno prima del fatidico 9/11.

Gli Autofagi sembrano impersonare, dare corpo – un corpo smembrato, mutilato, esploso per propria volontà esattamente come quello del Kamikaze – alla stessa idea, tanto ricorrente nella scrittura di Annovi, di una lingua che nel ragionare su se stessa, nel “pensarsi”, si pronuncia e nel medesimo istante s’inghiotte, s’assimila, metamorfizza.

Un «supplizio della lingua»[47] propria del parlante che trova una corrispondenza ferocemente grafica nello sfaldamento autoprodotto del corpo dell’autofago: «è come parlare dello scrivere / un atto che ingoia la parola»,[48] «si mangia le parole / che altri poi rimangiano / e mastica un linguaggio / che abita sul fondo dello stomaco: // non vuole la lingua che marcisce (…) questa parola / che fra pochi secondi / anzi – ora // si distrugge da sola».[49]

È la stessa «lingua che cede e cade dalle gengive»[50] invocata ne La gloriola, poemetto dal titolo di pascoliana reminiscenza posto, tutt’altro che casualmente, al centro di Italics.

Una lingua d’origine continuamente «perduta in assoluta / sommessa rabbia»,[51] recuperata e ricalibrata nella condizione di esule [«lingua che ti riceve sull’isola / tra lampàre e turisti e sirene / non ha la grazia né la gloria / di una madre:/ (…) ti manca la parola per dire sete / (dice la tua disperazione»)],[52] di straniero in una terra straniera, che nel suo rigenerarsi poetico «sappia dire la gloria delle cose».[53]

Ne La gloriola Annovi semina un vocabolo – come un indizio, un segnale (senhal, nella sua definizione)[54] – che ritroveremo poi nel Canto delle vicine contenuto ne La scolta: è cunîn, trait d’union lessicale tra i due libri, termine dialettale emiliano che indica un cucciolo di coniglio. Attraverso di esso il newcomer sembra opporre, nella sua lingua madre, una consapevole, disperata resistenza all’arrivo – a un tempo voluto e temuto – a Coney Island (anglicizzazione dell’olandese Konijnen Eiland, letteralmente “isola dei conigli”), [55] rievocando insieme a questa anche il nome della stessa Isola dei Conigli che sorge di fronte a Lampedusa, terra di approdo stavolta italiana per la disperazione dei migranti.

Tra Los Angeles, quinta su cui si apre il libro, e New York, che lo chiude, l’Italia – o meglio quello spazio sospeso tra l’Italia e l’America, quella dimensione ennesima propria di chi vive a cavallo tra due paesi, due lingue, due identità, due culture – si staglia come una terra mai del tutto abbandonata ma riemersa al centro della geografia di uno spostamento che per Annovi è pure biografico.

Così si sovrappongono, senza incrociarsi, in un flusso migratorio che con mille differenze è però un dato continuo, planetario, le rotte dei barconi naufragati al largo di Lampedusa («e impari a dire: // mia figlia galleggia nel mare»)[56], carichi di migranti – persone – in cerca d’Europa, e quelle di chi emigra in aereo alla volta degli States per immergersi in un «contesto alloglotto»[57], per assistere anche a «un parlare / di cose che non sanno essere in inglese»[58]. Cose vissute da altri, osservate dal margine di altri, frutto di un esilio altrui, di un’altra migrazione.

Questo testo è incluso nel volume “Letture” di Cristina Babino, di prossima pubblicazione per Arcipelago Itaca Edizioni.

[1] G. M. Annovi, Denkmal, Brescia, L’Obliquo, 1998.

[2] G. M. Annovi, La scolta, Roma, nottetempo edizioni, 2013.

[3] Ivi, pag. 17.

[4] Ivi, pag. 9.

[5] A. Anedda, La scolta, nota apparsa su Alfabeta2, https://www.alfabeta2.it/2014/03/14/scolta/

[6] La scolta, op. cit., pag. 28.

[7] Ivi, pag.11.

[8] Ibidem.

[9] Ivi, pag. 14.

[10] Ibidem.

[11] Ivi, pag. 12.

[12] Ivi, pag. 13.

[13] Ivi, pag. 14.

[14] Lo osserva anche Marco Corsi in “La scolta” di Gian Maria Annovi, in Nuovi Argomenti, http://www.nuoviargomenti.net/poesie/la-scolta-di-gian-maria-annovi/

[15] A. Cortellessa, Campioni # 1. Gian Maria Annovi, in doppiozero, http://www.doppiozero.com/materiali/campioni/gian-maria-annovi

[16] In La scolta, op. cit., pag. 15.

[17] Ivi, pag. 25.

[18] Ivi, pag. 27.

[19] Ivi, pag. 24.

[20] Ivi, pag. 29.

[21] Ivi, pag. 31.

[22] G. M. Annovi, Kamikaze (e altre persone), Massa, Transeuropa, 2010 (versione inglese dei testi di Gian Maria Annovi).

[23] Così l’autore in “Scrivere è convivere con una bestia immaginaria e selvaggia. Dialogo tra Gian Maria Annovi e Laura Pugno”, apparso in Nuovi Argomenti, http://www.nuoviargomenti.net/poesie/dialogo-tra-gian-maria-annovi-e-laura-pugno-scrivere-e-convivere-con-una-bestia-immaginaria-e-selvaggia/

[24] La raccolta di esordio di Annovi ha per titolo un termine tedesco particolarmente indicativo degli sviluppi futuri della sua ricerca poetica: Denkmal (“monumento”), il cui significato letterale è – in virtù del carattere lessicalmente agglutinante, condensante, della lingua tedesca nella costruzione delle parole – quello di un “segno (o confine) del pensiero”.

[25] G. M. Annovi, Terza persona cortese, Napoli, d’if, 2007.

[26] G. M. Annovi, Self-eaters, Modena, Mazzoli, Crmo, 2007, testi poi confluiti in G. M. Annovi, Italics, Torino, Nino Aragno Editore, 2013.

[27] G. M. Annovi, Dialogo con Laura Pugno, cit.

[28] Ivi.

[29] «e fare operazione di confine / di auto-costruzione / auto-castrazione della gola // del pronome.» in Denkmal, op. cit.

[30] Lo osserva già Antonella Anedda nella nota introduttiva a G. M. Annovi, Kamikaze (e altre persone), cit., pp. 3-5.

[31] Ivi, pag. 32.

[32] Ivi, pag. 12.

[33] Ivi, pag. 23.

[34] Ivi, pag. 24.

[35] Ivi, pag. 25.

[36] Ivi, rispettivamente pagg. 31, 35, 21, 27, 32.

[37] G. M. Annovi, Dialogo con Laura Pugno, cit.

[38] Ivi.

[39] Ivi.

[40] Ivi.

[41] G. M. Annovi, Italics, cit., pag. 51.

[42] Ivi, pag. 52.

[43] Ivi, pag. 58.

[44] Ivi, pag. 57.

[45] La definizione è di Andrea Breda Minello, in Scene di vita e morte

nella poesia di Annovi, in Avanti, http://www.avantionline.it/2014/07/scene-di-vita-e-morte-di-signora-con-badante-nella-poesia-di-annovi/#.VlQqA3YvfIU

[46] Fabio Zinelli, Gian Maria Annovi, esule ma non esiliato, recupera nei versi di “Italics” la distanza dalla sua lingua, in Alias – Il Manifesto, 15 settembre 2013, pag. 4.

[47] La definizione è nella recensione di Roberto Milana a Italics, http://www.retididedalus.it/Archivi/2013/giugno/LETTURE/3_annovi.htm

[48] G. M. Annovi, Italics, cit., pag. 28.

[49] Ivi, pag. 30.

[50] Ivi, pag. 42.

[51] Ivi, pag. 45.

[52] Ivi, pag. 44.

[53] Ivi, pag. 42.

[54] G. M. Annovi, Dialogo con Laura Pugno, cit.

[55] Lo spiega lo stesso Annovi nella Nota al testo in Italics, cit., pag. 73.

[56] G. M. Annovi, Italics, cit., pag. 44.

[57] Lo spiega Annovi nell’intervista di Luigi Carotenuto su L’EstroVerso, 5 novembre 2013 http://www.lestroverso.it/intervista-al-poeta-gian-maria-annovi/

[58] G. M. Annovi, Italics, cit., pag. 67.

La scena che si svolge ne La scolta

La scena che si svolge ne La scolta

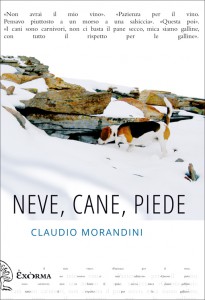

di Claudio Morandini

di Claudio Morandini