Care lettrici, cari lettori,

dopo ore d’angoscia, abbiamo avuto conferma che stanno bene Andrea Inglese, Jamila Mascat, Giacomo Sartori, Silvia Contarini, Francesco Forlani, Ornella Tajani, Giuseppe Schillaci – i membri di Nazione Indiana che vivono o gravitano su Parigi.

Vive la liberté, égalité, fraternité!

Il rabdomante e il tribunale

di Nicola Fanizza

Vitantonio Ruggeri era un individuo oltremodo stravagante, era un folle particolare, un matto che diceva il vero. La madre, piccola di statura, era una donna colta e intelligente, aveva studiato e sapeva declinare a memoria tutti gli articoli del codice civile. Uno sviluppo esteriore modesto caratterizzava anche il figlio, il quale aveva ereditato dalla madre la mania per la lettura. A differenza di quest’ultima, però, non rivolgeva la sua attenzione al passato, bensì al presente. Era attento alla vita, era attento a tutto ciò che resisteva alla morte, ai flussi di energia che animavano le forze in campo, agli equilibri instabili e coglieva in ogni attimo il non ancora. Ogni istante per lui conteneva una sorta di potenza, una potenza che non si esauriva mai completamente nell’atto.

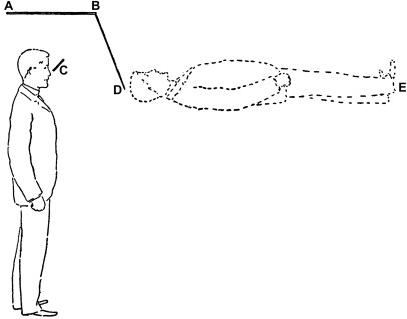

Ruggeri si guadagnava da vivere facendo il rabdomante. Si era accorto di avere la capacità di avvertire la presenza dell’acqua nel sottosuolo allorquando, improvvisamente, sentì una scossa proveniente dal basso. Raccontò questo episodio a suo padre, il quale lo invitò a individuare una vena d’acqua nel fondo di famiglia.

L’aspirante rabdomante impugnò i lembi laterali di un ramo d’ulivo che aveva la forma di Y e attraversò per diversi giorni in lungo e in largo il podere di circa tre ettari. Si fermò solo quando si convinse di aver trovato il punto in cui aveva avvertito più volte un flusso di energia che aveva spostato la bacchetta verso l’alto. Si dice, però, che in quell’occasione non doveva essere molto convinto di aver trovato l’acqua, poiché invitò suo padre a reiterare l’esperimento. Il padre impugnò la bacchetta biforcuta …, ma asserì di non aver avvertito alcun flusso di energia. Nondimeno quest’ultimo di lì a poco si convincerà che Vitantonio era un autentico rabdomante. Fece scavare il pozzo proprio nel punto che gli era stato indicato dal figlio e trovò una ricca vena d’acqua.

E’ accaduto allo scrivente di riflettere non tanto sulle presunte doti dei rabdomanti, quanto sui luoghi che essi indicavano per scavare i pozzi. Ebbene, questi luoghi si trovavano sempre a monte e mai a mare: ossia sempre nella parte più alta dei poderi e giammai nella parte bassa. I rabdomanti sceglievano tale punto poiché era congeniale per l’irrigazione del fondo medesimo. Dalla cisterna, alimentata dalle norie e coestensiva al pozzo, l’acqua poteva arrivare, attraverso appositi canali, in qualsiasi parte del terreno!

Allo stesso modo in cui fiutava la presenza dell’acqua, Ruggeri prefigurava gli eventi che in un futuro più o meno prossimo avrebbero riguardato il suo Paese. E quando ciò accadeva, avvertiva l’esigenza e, insieme, l’obbligo di dire il vero agli altri. Tuttavia Ruggeri viveva in un mondo che da tempo aveva consumato la sua rottura con la verità del discorso profetico. Si esprimeva con delle oscure profezie che la sua città – Mola – non era disposta a recepire. Per i molesi non aveva che parole di sdegno e ricorreva nei loro riguardi allo scherno e all’invettiva. Diceva che non credevano alle sue profezie, avevano la capa tosta, erano troppo sensibili alle sirene del potere di turno.

Dal suo fascicolo personale* – conservato presso il Casellario politico centrale –, apprendiamo che tre mesi dopo l’entrata del nostro Paese nella seconda guerra mondiale, Ruggeri andava dicendo in giro che l’Italia avrebbe perso la guerra e profetizzava la fine del fascismo. Per di più nella notte del 12 ottobre 1940 scrisse sulla fontana monumentale, che signoreggia al centro della piazza del paese, alcune frasi disfattiste e denigratorie nei confronti del regime fascista.

Sulla scorta delle soffiate dei delatori, il giorno dopo Ruggeri fu arrestato. I dirigenti dell’Ovra di Bari si resero subito conto che non ci sarebbe stato bisogno di una perizia per sincerarsi in merito alla sua fragilità mentale. Ciò nondimeno, nascondendo la sua pazzia, lo denunciarono al Tribunale speciale per difesa dello Stato per «disfattismo politico», ossia con l’accusa di «aver tracciato iscrizioni antinazionali e disfattiste su una fontana pubblica».

Tre mesi dopo si tenne a Roma il processo a suo carico, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il reato di cui Ruggeri era stato accusato era oltremodo grave, poiché prevedeva molti anni di carcere. Nondimeno il tribunale accolse solo in parte le richieste dell’accusa. Ecco qui di seguito il dispositivo argomentativo della sentenza: «Il Tribunale, in considerazione della menomata responsabilità dell’imputato (…) dimostrata da attestazioni mediche e da testimonianze a discarico, ha ritenuto – accogliendo la richiesta del P. M. – che nelle circostanze del fatto si integrassero gli estremi del reato meno grave di propaganda sovversiva, applicando il minimo della pena in mesi sei di reclusione». Di fatto quel Tribunale fu più crudele dell’Ovra poiché, pur non nascondendo la follia dell’imputato, lo ritenne comunque colpevole di un reato minore.

Il giorno dopo la sua condanna, Ruggeri chiese di poter tenere la corrispondenza con i suoi genitori e solo a partire dal mese successivo gli fu consentito lo scambio epistolare. Il Nulla Osta fu concesso solo quando le autorità di polizia appurarono che i suoi genitori erano «di buona condotta morale e politica, immuni da precedenti pendenze penali, di razza ariana e di religione cattolica». Questi ultimi cercarono in tutti i modi di ottenere le libertà del loro figlio e in questo senso si attivarono per rivolgere un’istanza di grazia al Tribunale speciale. Ma il 30 marzo 1941 il Ministero degli Interni respinse l’istanza di grazia in merito alla residua pena, tenendo presenti sia le «risultanze degli atti» sia il «parere contrario concordemente espresso dall’Autorità di P. S. e dall’Arma dei Carabinieri Reali».

Le dinamiche che portarono all’arresto e alla successiva condanna del Ruggeri le troviamo ottant’anni prima anche nella rivolta che ebbe luogo a Bronte nell’agosto del 1860, dopo lo sbarco dei Mille in Sicilia. Una jacquerie che Giovanni Verga ricostruisce, insieme alla successiva repressione, nella novella Libertà, mettendo in atto, però, una vera e propria mistificazione letteraria.

Ecco il passo della novella da cui questo particolare vien fuori: «Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina, prima dell’alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l’uomo. E subito ordinò che gliene fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono». Abbiamo messo in corsivo il nano: poiché è questo il punto.

Qui lo scrittore siciliano trasforma il matto, fatto fucilare da Nino Bixio dopo un processo sommario, in un ridicolo nano. Leonardo Sciascia dice che Verga non voleva turbare la sensibilità del lettore scrivendo «il pazzo»; e scrisse «il nano», dissimulando così in una «minorazione fisica la minorazione mentale». Eppure Verga sapeva benissimo che non si trattava di un nano ma di un pazzo: il pazzo del paese, un innocuo pazzo colpevole di aver vagato per le strade del paese con la testa cinta da un fazzoletto tricolore profetizzando, prima che la rivolta esplodesse, sciagura ai galantuomini e la fine del regime borbonico. I delatori lo avevano denunciato, proprio perché era un folle, era il più debole e, pertanto, correvano meno rischi.

Le motivazioni che spinsero i delatori a denunciare «il nano» sono – come abbiamo già visto – in larga parte identiche a quelle che porteranno ottant’anni dopo a promuovere l’arresto e poi la condanna del Ruggeri. In ambedue i casi ci troviamo di fronte alla medesima mistificazione messa in atto nei confronti del folle che dice il vero e, insieme, nei confronti di chi è più debole.

Ciò che sappiamo con certezza è che, dopo la fine della guerra, nessuno chiese conto ai giudici del Tribunale speciale in merito alle loro nefaste sentenze. Sappiamo altresì che uno di quei giudici, Gaetano Azzariti, che era stato Presidente del tribunale della razza, divenne nel 1957, addirittura, Presidente della Corte costituzionale.

I delatori che avevano denunciato Ruggeri continuarono a spiare i potenziali sovversivi non più per conto delle istituzioni fasciste, bensì per conto delle istituzioni repubblicane.

Per quel che riguarda Ruggeri, sappiamo che, dopo aver scontato la pena, tornò nel suo paese. Negli anni successivi – finita la guerra e caduto il regime fascista – continuava a rammaricarsi per il fatto che, benché dicesse il vero, nessuno credeva alle sue profezie!

* Vedi Archivio centrale dello Stato, Casellario politico centrale, Ruggeri Vitantonio, busta 4488.

Ieri & Oggi. 1992.

di Michele Fianco

[inediti, da: La Confezione]

forse quell’angolo maledetto

tra la parete che rientra le

tue intensità dove la sco

pa non passa, non passa proprio o

una misurazione altra al

tre orologerie la lampa

da spenta che spegne anche me la

lampada accesa che accende

anche me o sugli autobus che

mi vanno verso di te poi tor

nano indietro poi di nuovo

intanto che provo la profondi

tà di un pensiero almeno set

te/otto centimetri sotto il

livello del mare a isola

re a spostare la composizio

chimica del tempo la rea

zione il reagente (a propo

sito di me reagente di te)

e mi fa allergia la marea

la teoria memorìa e un lun

go discorso d’amore che si af

faccia sul mare (una frazione

di secondo appena) e si al

larga la macchia del tempo e re

sta qualche riferimento sparso

una voce esaurita dagli

anni un cuore il cuore un cuo

re che si stempia e tracce d’affet

to fin nelle urine e la geo

grafia dei gesti che si ri

compone e ininterrotta vo

ce e la luce rotta una voce

per voce solipsista e si ac

cende e si spegne dentro l’impianto nervo

so dei nervi la terra la fret

ta la terra riorìgina ri

mugina rinvàgina non esi

ste non è questo non è terra e

fuoriuscirsi è forse più fa

cile oppure non so da uno

spiffero di luce che batte il

tempo che a proposito di tem

po non batte più sul ticchettìo

regolare delle ore si spac

ca un silenzio si scopre l’ulti

mo nervo quello matto che parla

urla gratta la gola che ninna

nanna bestemmia dentro i passi […]

[continua, continua, ma non poteva, / non poteva tutto ora. Si ferma.]

Pasolini, ragazzo a vita

di Gianfranco Franchi

di Gianfranco Franchi

Pasolini è diventato un totem, nelle patrie lettere. È uno dei due totem della vecchia Scuola Romana: oggi, forse, è diventato più carismatico e influente di quanto fosse mai stato in vita; tanto che forse ha finito per surclassare il totem primo, Moravia. Il professor Renzo Paris, l’irrequieto cane sciolto dei sessantottini, è sempre stato il biografo, e per certi aspetti l’irrisolto erede, del totem Moravia: un Moravia sentito come una figura paterna a rovescio, sentito come una misura di grandezza inconciliabile con certi aspetti del nostro tempo. Adesso, simbolicamente e direi inaspettatamente, Paris si mette a raccontare Pasolini: succede nel memoir Pasolini ragazzo a vita (Elliot, 2015), un libro di ricordi, di meditazioni, di evocazioni negromantiche e di pellegrinaggi laici, una restituzione di atmosfere rivoluzionarie studentesche e borghesone e borgatare romanesche, un saluto al totem pasoliniano che non sconfina nell’agiografia e non rimastica il pettegolezzo, non sprofonda nella paranoia e tendenzialmente non cede ai nostalgismi. Cosa s’è ricordato di ricordarci, Renzo Paris? Che non dobbiamo dimenticare che c’è qualcosa di Pier Paolo Pasolini che continua a fare spavento, e che dobbiamo sforzarci di tenere presente, quando rileggiamo i suoi versi, i suoi scritti corsari, i suoi romanzi giovanili, il suo incompiuto Petrolio. Non è soltanto la sua morte truculenta, maturata in un contesto allucinante, per dinamiche perverse: è la sua doppia anima, quella che il totem odierno sta finendo per oscurare e rinnegare, è il Pasolini notturno, aggressivo, prepotente, violento, quello che probabilmente aveva sconcertato il giovane poeta Dario Bellezza per il suo estremismo. Quello che probabilmente non aveva nessuna intenzione di essere raccontato o riconosciuto pubblicamente. Ma proprio nessuna. “Hai presente San Sebastiano, crivellato di frecce? Ecco, Pier Paolo oscilla tra la croce e le frecce”, spiegava Bellezza a Paris, prendendo una certa distanza dal suo mentore. L’adorato cugino Nico Naldini aveva parlato chiaro nel suo “Come non ci si difende dai ricordi”: “Da tempo Pasolini aveva adottato il sadomasochismo anche con rituali feticistici: le corde per farsi legare e così immobilizzato in una sorta di scena sacrificale farsi percuotere fino allo svenimento. Non ne aveva mai fatto mistero, sia nelle ultime poesie, sia in quelle giovanili dove si era raffigurato come Cristo-giovinetta nel martirio della Croce”. Oscillava tra la croce e le frecce. Oscillava.

“Io qui sto parlando di un uomo che, se era estetizzante e un po’ dannunziano nell’opera, nella vita era tutto il contrario, spaccato in due, il borghese diurno e l’amante notturno, travestito da borgataro, ‘ragazzo a vita’” – scrive Paris. Il borghese è il Pasolini cittadino, letterato di chiara fama e ripetuti scandali, incontrato da Paris nel 1966, quando lui era ventiduenne e il poeta friulano aveva più del doppio della sua età. “Non che il borgataro dei romanzi ‘Ragazzi di vita’ e ‘Una vita violenta’ non mi interessi. Mi piaceva di quei libri l’atteggiamento materno del narratore in terza persona, nei confronti dei suoi ragazzini”. Il Pasolini borghese aveva impressionato Renzo Paris per via dei suoi ripetuti silenzi, della sua esibita estraneità. “Di Pasolini ce n’erano almeno due, quello amicale e socievole della teppa di borgata e quello silenzioso dei salotti borghesi. Bellezza sosteneva che il salotto era l’ambiente borghese dove Pier Paolo recitava la parte dell’intellettuale, del poeta, del cineasta, del critico, dove, in giacca e cravatta, non si sarebbe permesso mai di uscire fuori dal seminato. Meglio tacere il vero pensiero che gli passava per la testa. E infatti tutti a esclamare: ‘Ma com’è dolce e buono Pier Paolo, parla poco e niente e invece…’. Tutt’altra cosa era Pasolini quando lasciava gli amici artisti e correva a cercare le marchette di Termini. E qui Dario rideva di gusto. ‘Quando lo vedo compunto a casa delle Madame Verdurin romane e poi lo confronto con l’omosessuale in azione, mi confondo e penso che sono due persone diverse, diversissime. La madre non dorme più, tutte le mattine lo aspetta, guardando se ha i segni delle botte sul corpo, le macchie di sangue sulla camicia”. Forse il totem sta oscillando. È questo che la nostra epoca trova difficile da decifrare, da accettare, da metabolizzare: questa schizzata ambiguità, questo comportamento autodistruttivo, questa metamorfosi etica ed estetica. Questa segreta cattiveria: si può dire che Pasolini menava? Si può accettare come idea che un poeta fosse così aggressivo e rude? Si può pensare che, come altrove ripete Bellezza, con i figli del popolo fosse, in quelle sue nottate feroci, “pedagogo alla rovescia”? Quando ero molto giovane – sono nato comunque tre anni dopo la morte del poeta Pier Paolo, e la sua assenza, a via Fonteiana e dintorni, si sentiva forte, lancinante, irrisolta – ho potuto parlare con qualcuno degli ex ragazzi di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde, per domandare perché di Pasolini mi sembrava non si potesse parlare troppo, nel quartiere, o comunque perché si faticava tanto a riconoscergli quella grandezza che certi suoi versi e tanti suoi scritti critici chiaramente raccontano. La risposta di quasi tutti loro, a parte uno, era nervosa, qualche volte proprio parecchio rabbiosa, molto simile, in certi accenti e per certi aspetti, ma con molta meno educazione, a quella che il poeta Dario Bellezza dava, negli anni Settanta, a Renzo Paris. Io questa cosa non sono mai riuscito compiutamente a metterla a fuoco. Non l’ho mai trovata possibile, non aveva linearità. La accetto, o meglio ne ho preso atto, ma non la capisco. “Pasolini ragazzo a vita” va spesso a sbattere addosso a questa risposta qui, come una falena su una lanterna: senza nessun intento di profanazione, senza nessun giudizio morale, si capisce, perché anzi questo libro è, sin dall’incipit, non soltanto un atto di profonda amicizia e di memoria, ma un’evocazione negromantica: Paris va sulla tomba del poeta, nel suo adorato Friuli, a Casarsa, e sulla tomba trova segni e simboli di chi cerca di richiamare alla vita uno spettro. È uno spettro carismatico, ma molto più complesso e contraddittorio di quello che potevamo sospettare. È un ricordo autentico, durissimo.

“La memoria è tutto, mi dico” – scrive Paris. “Ma ci sono nomi che non mi vengono in mente nemmeno sotto tortura. Ed era gente con cui ho passato diversi anni della mia vita, gente con cui ho condiviso le lotte. Quando incontro uno di loro in transito nel mio quartiere, svicolo. Poi mi accorgo però che anche quello sembra svicolare. Forse è dovuto all’idea dell’immortalità, di cui ci si nutre in gioventù. Con la vecchiaia quell’idea si frantuma e dunque crolla anche il nome di chi doveva rimanere eterno. Da bambini la vita era una pagina bianca tutta ancora da scrivere. Da vecchi quella pagina, tutta scritta, si cancella a poco a poco”.

Cos’altro c’è di notevole in “Pasolini ragazzo a vita”? C’è un discreto coraggio nello schierarsi, a distanza di tempo, con la stessa ostinazione e la stessa naturalezza, da certe parti. Ci si schiera con gli studenti contro tutto, ci si schiera con Nuovi Argomenti contro il Gruppo 63, ci si schiera a fianco di Laura Betti nonostante tutto (e soprattutto, nonostante “Qualcosa di scritto”, lettura che Paris tiene ben presente), ci si schiera contro Pasolini per la sua tirata reazionaria di Valle Giulia, ci si schiera contro i fascismi e contro i fascisti di ogni ordine e grado, con il lessico d’antan; ci si schiera contro la nostra epoca che sta trasformando il poeta Pier Paolo in un’icona pop, ridotta a due battute o giù di lì, a un amuleto, a un passepartout. Ci si schiera contro la degradazione della memoria, contro la corruzione della memoria. Ci si schiera contro l’ipocrisia di non ammettere che certi comportamenti erotici pasoliniani, certe sue amicizie ragazzine, oggi sarebbero considerate disastrose. Ci si schiera contro le semplificazioni cretine di intelligenze tanto complesse, e contraddittorie.

E ogni tanto, a disorientarci parecchio, appare il Totem. “Lui non fumava neppure le sigarette, e io mi chiedevo come faceva a scrivere e filmare così tanto, senza una spinta. Elsa Morante si imbottiva di psicofarmaci, invece, per scrivere. Pasolini era, come Moravia, un igienista e un salutista di vecchio stampo. Voleva scandalizzare con le sue opere. La sua musa non lo abbandonò mai, neppure per un istante. Scriveva versi di getto, poi quelli che pensava di pubblicare li riscriveva più volte. Le sue gloriose terzine, con il passare del tempo, erano diventate pura prosa, come nella migliore tradizione del secondo Novecento. E la prosa era sempre più legata al diario delle emozioni provate nei suoi continui viaggi all’estero. Titolava ‘Comunicati all’Ansa’ i versi del suo diario di viaggio. Voleva sporcare di prosa la sua poesia, fino a renderla irriconoscibile, voleva renderla ‘pratica’”. Così.

C’è un’ultima cosa che vorrei riferire. Questo libro è così profondo, come scavo nella memoria e sondaggio nell’inconscio, che finisce per restituire frammenti intensissimi del movimento studentesco che fu; c’è una scena in cui Paris racconta di una biglia, scagliata dai neofascisti, che gli spacca gli occhiali, poco prima un banco ha spaccato la schiena a qualcuno, c’è nell’aria una normalità della violenza, delle ferite e della morte che sconcerta, c’è un freddo da guerra civile che per la mia generazione è irragionevole, mai sperimentato. Ma qualcosa è successo anche a me, mentre leggevo certe scene e ritrovavo certe considerazioni di Paris, certi strascichi polemici e così via. Ho rivisto papà. Mio padre, caro Paris, aveva praticamente la tua età, era del 1945. Si chiamava Sergio Franchi, studiava Filosofia alla Sapienza, aveva gli occhiali, somigliava a Mastroianni, si definiva vigliacco praticante ma aveva le sue idee. Nella sua adolescenza, e in giovinezza, era comunista. Era sessantottino, era dalla tua parte. Probabile che vi siate conosciuti. Leggendo il tuo libro, a un tratto, mentre pensavo al sangue – perché questo libro è pieno di sangue – mi sono ricordato una scena di quando ero ragazzino, tredici anni. Papà stava nel suo studio, un pomeriggio, circondato da buste e bustoni. Stava buttando via un sacco di cose. “Papà, che fai?” “Lascia stare”. “Dimmi che stai facendo”. “Non voglio, non è il caso”. “Cosa fai?” “Butto via cose che tu non devi vedere, cose che non dovrai mai trovare. E le butto adesso, che ancora non capisci”. “E che cose sono?” “Sono le cose del mio Sessantotto. Lettere. Giornali. Ritagli. Cazzi miei. Cose che tanto tu non potrai mai capire”. “Aspetta, dai…”. “Lascia stare. Non ti immischiare. Non ti riguarderanno mai. Tu non puoi capire”. C’ero rimasto male, me n’ero andato dietro la porta e ogni tanto tornavo a controllare cosa faceva. Smaniava, sbuffava, fumava come un turco e buttava via di tutto. Ricordo però un bastone nero che si apriva e aveva una strana punta acuminata. Ricordo un’agenda con su scritto “1968” con diverse macchie di sangue sulla copertina. Non ricordo altro. Non ho potuto guardare quelle carte. Non ho potuto aprirle, non mi ci sono mai potuto confrontare, di certe cose mio padre, Sergio, non ha mai voluto parlare. Non s’è mai laureato in Filosofia, la Sapienza la considerava un luogo di sventura, invecchiando è diventato borghese, ha lavorato per un accordo storico tra Democrazia Cristiana e comunisti, è stato sindacalista tutta la vita. Quanta complessità, quanto riserbo, quanti silenzi. Quanti rimpianti. Quanto sangue.

Filippo Tuena racconta i «Memoriali sul caso Schumann»

Esce oggi Memoriali sul caso Schumann (il Saggiatore), il nuovo libro di Filippo Tuena. Ne pubblico un estratto per gentile concessione dell’editore. Lo precede una Lettera sullo stato del romanzo inviata dall’autore.

***

LETTERA SULLO STATO DEL ROMANZO

Filippo Tuena

Caro Davide,

la scorsa estate facemmo una chiacchierata al bar della Casa del Cinema a Roma a proposito dello stato del nostro modo d’intendere la parola romanzo. Fu una conversazione teorica, basata su quel che bolliva in pentola, sulla nostra officina privata. A quattro mesi di distanza la teoria è diventata pratica e il mio ‘Memoriali sul caso Schumann’ (il Saggiatore) è in libreria. Dunque torno sull’argomento, perché questo libro è strettamente legato a quei discorsi da caffè che facemmo allora.

Parafrasando Dürrennmatt, ‘Memoriali’ è il mio requiem per il romanzo, inteso come l’ho inteso io negli ultimi quindici anni di lavoro. Chiude il discorso iniziato con ‘La grande ombra’ e proseguito, via via, con ‘Le variazioni Reinach’, ‘Ultimo parallelo’ e ‘Stranieri alla terra’. Ovvero una meditazione sulla narrativa biografica, e la ricostruzione – attraverso i meccanismi della narrazione e lo stile – di figure storiche ed eventi reali. Dopo la follia di Schumann, che qui si rappresenta, non credo che affronterò più questo genere di narrativa. Altre cose mi premono, più personali, autobiografiche, minimali. Dunque con questo libro termino un periodo lungo e, per quel che mi riguarda, fecondo. Ma lo chiudo perché credo d’aver toccato la radice del problema. E, proprio per questo motivo, il libro è molto più feroce e spietato di altri che ho scritto.

‘Memoriali’ è il mio requiem per il romanzo,

inteso come l’ho inteso io negli ultimi quindici anni

In queste pagine si dà voce a sei testimoni del precipizio nel quale scivolò Robert Schumann negli ultimi anni di vita. Come al solito ho lavorato su documenti, testimonianze dirette, ascolti musicali. Credo d’esser andato vicino alla soluzione, d’averla sfiorata, forse inconsapevolmente, forse con determinazione ma, appunto, l’ho sfiorata. Mi accorgo, a fatica terminata, sfogliando il libro fresco di stampa, che neppure le sei voci trovano la soluzione al quesito: perché Schumann si rinchiuse nella follia, e di chi era la responsabilità di quell’evento. In realtà queste voci non trovano comunicazione in alcun modo. Falliscono le situazioni affettive, falliscono le soluzioni artistiche, mancano il bersaglio anche quelle più fantastiche.

Senza rendermene conto mi sono affidato a personaggi che manifestano un’impossibilità affettiva, imperfezioni fisiche e caratteriali o, si potrebbe altrettanto bene dire, il meccanismo affabulatorio ha preteso voci balbettanti, per il ruolo di testimoni.

Questi personaggi imperfetti, incompiuti, reticenti – per impossibilità più che per volontà – informano, comunicano, forniscono al lettore le coordinate, ma non mettono la parola fine alla questione. Né dal punto di vista stilistico, né da quello storico. In breve, focalizzano il problema ma manifestano la loro impotenza.

Da dove nasce questa impotenza? Me lo son chiesto mentre lavoravo all’ultimo memoriale del libro, quello che attribuisco a un Johannes Brahms senile che, seguendo le teorie del suo medico curante, Joseph Breuer, prova a dar libero corso ai suoi ricordi, ai suoi rimorsi. L’ho scritto praticamente di getto e mi sono accorto che era in questo scrivere per associazioni che il libro trovava la sua conclusione formale e una soluzione inaspettata, ancorché parziale. E’ stato lo svolgersi della scrittura a offrirmi uno spiraglio, non la schematicità del genere romanzo.

Del romanzo tradizionale ho rinunciato agli orpelli – in questo libro c’è un solo luogo descritto più volte: il giardino del manicomio di Endenich; pochissimi discorsi diretti; e invece un frequente ricorso al genere epistolare e diaristico o al soliloquio. Dunque, è in questa direzione che sto andando, poiché mi sembra più sincera, più diretta, più efficace. L’estensore di un epistolario conosce perfettamente il destinatario dei suoi scritti. Sa quali sono i suoi punti deboli, sa come colpire, sa come blandire. Il diario o il soliloquio – chiamalo se vuoi monologo interiore – riguardano esclusivamente colui che scrive o che bisbiglia. Rinunciano a spiegare, chiudono la comunicazione col mondo esterno. In cambio, si può procedere nelle profondità. Il lettore può inserirsi in queste pagine, può osservare, ma spesso deve ammettere la propria impotenza quando si parla di cose a lui ignote. Percepisce l’accadere di eventi ‘altri’ ma ne è irrimediabilmente escluso.

Così accade sovente allo scrivente di rendersi conto che non scrive per il lettore ma per il rispetto della pagina, non altro. E quella pagina deve contenere solo quel che serve, non mai tutto quel che lo scrivente sa. Diceva Voltaire – cito a memoria – ‘Vuoi annoiare qualcuno? Raccontagli tutto.’

Il lettore che legge i diari, i memoriali, gli epistolari qui ricostruiti si trova sempre a margine. Nulla gli è veramente spiegato. Ma può ricostruire la sua versione dei fatti, mettendosi in gioco, beninteso.

Questa narrativa procede per sottrazioni; anzi, trae persino origine dalle sottrazioni. In alcuni casi è sottrazione anche dalla sintassi, dal bel periodare. Nei ‘Memoriali’ ce ne sono diversi esempi.

Ora si potrebbe obiettare: se il risultato è non arrivare alla soluzione, hai sbagliato. L’architettura che hai messo su non consente né ai personaggi, né al lettore di soddisfare la propria ricerca di verità.

E se invece fosse proprio questo l’obiettivo finale della scrittura:

NON arrivare alla verità?

Dissento. E se invece fosse proprio questo l’obiettivo finale della scrittura: NON arrivare alla verità e questo libro lo dimostrasse? Che la presa d’atto dell’impotenza e del fallimento fosse una splendida vittoria? La mia formazione di storico d’arte mi porta ad accettare anche questo come un risultato positivo. Ammetto che una soluzione del genere mi appagherebbe, vedrebbe soddisfatte le mie aspirazioni di narratore e magari dimostrerebbe che le privazioni che mi sono imposto nella stesura del libro conducono più in profondità lettore, personaggi ed autore. Toccano il nocciolo della questione.

Tempo fa, in un’altra chiacchierata, pubblica questa, mi venne spontaneo affermare che ‘lo scrittore è uno che rompe le cose’. Più specificatamente, ‘che rompe il romanzo’; più specificatamente ancora, ‘che accosta tra loro i frammenti del romanzo nel quale s’è imbattuto’. Insomma: è uno che spacca le cose per vedere come son fatte e poi racconta questo romperle e cercare di rimetterle assieme.

Ripeto, a cose fatte, mi accorgo che è successo questo. Ed è per questo motivo che il libro termina con uno sberleffo, rivolto a me, più che agli altri artefici della vicenda.

Sarà il lettore a dissentire o condividere la mia analisi, ma con tali premesse è evidente che ‘Memoriali sul caso Schumann’ porta alle conclusioni la mia riflessione sulla scrittura narrativa. Non sul mio scrivere.

Stai bene. Grazie dell’ospitalità.

Filippo

***

MEMORIALI SUL CASO SCHUMANN

Johannes Brahms

Carissima signorina Leser,

da tempo ricevo lettere appassionate che mi chiedono informazioni circa la triste stagione di Düsseldorf, il mio incontro con Schumann, la reciproca esaltazione e il suo precipizio nella palude orrenda della malattia.

Per molti anni ho conservato gelosamente la memoria di quel tempo, condividendola con l’amatissima Clara e, anche dietro suo suggerimento, ho sempre mantenuto la più grande riservatezza. Ora vedo che quei giorni tornano prepotentemente alla superficie e, nonostante i miei sforzi, finiranno per emergere particolari che preferirei rimanessero nascosti. Il corso degli eventi va in una direzione opposta ai miei desideri e temo grandemente che quei tristi casi saranno maneggiati in maniera impropria da chi volesse immergervisi.

Il vostro memoriale – che mi è giunto pochi giorni dopo il mio rientro qui a Vienna – e la circostanza della malattia di Clara (che soffrirebbe terribilmente del riacutizzarsi di quella ferita) mi convincono a recedere infine dal mio intento di riservatezza e a stilare per voi la mia versione dei fatti. Che essa corrisponda alla verità non so. Ma il mio punto di vista, voi lo sapete, è quanto di più vicino agli eventi, e preferisco svelare segreti per mio conto piuttosto che lasciare siano altri ad arrogarsi questo diritto formulando illazioni o, peggio, pettegolezzi.

Mi trovo in una stagione dell’esistenza nella quale ho smesso di creare e penso piuttosto a correggere gli errori della vita che ho vissuto e della musica che ho composto. Quelli della vita mi sembrano ormai definitivi, privi di possibilità di appello. E dunque esercito il rimorso o poco di più, ed è un contrappasso terribile. Ma la musica ancora mi concede qualche possibilità. Questo desiderio si esplica soprattutto nel particolare, mi verrebbe da dire. Mai più grandi composizioni, mi sono imposto. Mai più orchestre ricche di suono. La voce umana e pochi strumenti. Miro a questo. Se fossi uno scrittore passerei il mio tempo a spostar virgole nelle molte pagine che ho scritto. E anche questa lettera – che presumo sarà lunga – sarà soltanto un migliorare la punteggiatura o, musicalmente, un mettere a posto accidenti e annotazioni di uno spartito assai complesso che è già stato quasi del tutto scritto. Non ho più la forza per esercitarmi con le strutture articolate. Non sopporterei il cimento. E, come dicevo, agli errori commessi, a quelli fatali e definitivi – se si tratta di errori e non di obbedienza al Fato –, non è possibile porre rimedio.

È strano. Sto facendo come lui. Comincio a dedicarmi agli altri. Ho piacere a rendere felici le persone che hanno talento. E cerco di farlo senza commettere errori, quegli errori che hanno segnato il suo tramonto. E forse contagiato anche la mia vanagloria. Ma la gioventù è spietata. Me ne accorgo ora. C’è così tanta energia e a volte è mal indirizzata. Correggo questa stortura, ma quel che è fatto è fatto. Non posso porvi rimedio, voi comprendete? Posso solo spiegare a me, e a voi, quel che è accaduto.

Vi avessi incontrato in questi anni forse avrei avuto il coraggio di dirvelo a voce. Ora mi trovo costretto a scrivere, a mettere in bella il flusso dei pensieri e dei ricordi. Ed è cosa dolorosa, immagino lo sappiate.

Ecco, poco sopra ho appena sfiorato l’ombra cupa sotto la quale vi scrivo. La malattia di Clara. Lo sapete, è il colpo apoplettico che l’ha ferita poche settimane fa e che, dati gli strapazzi della sua vita, le sofferenze e le ansie e i lutti, difficilmente riuscirà a superare. È nell’anticamera della morte. Non posso non accennarvi, anche se m’ero ripromesso di non parlarne, di non scriverne, tanto è il dolore che m’accompagna costantemente. Ma forse proprio per questa consuetudine costante è riapparso qui, dove l’argomento è piuttosto Robert o, meglio ancora, io visto da Robert o, se volete, Robert visto da me. Ma è certo che da qualunque parte la osserviate, la questione fu nelle mani di Clara. Fu lei a disporre i contendenti – perché uso questa parola agonistica? Molto s’è detto circa la sua apparente fuga dalle responsabilità. L’aver abbandonato Robert, l’aver abbandonato Ludwig, l’aver sovente lasciato i figli per seguire le sue tournée, i suoi impegni musicali. Posso assicurarvi che ha sofferto questi abbandoni in maniera terribile: non voleva nascondere il viso alle difficoltà, ma pensava di poter essere di maggior aiuto altrove che non accanto a loro. Ha esercitato una dolorosa volontà; credo abbia percepito il suo affetto come pernicioso e s’è risolta a tante privazioni per non aumentare il peso degli addii che inesorabilmente avrebbe dovuto affrontare, procurando dolore a sé e ai suoi cari. Altrettanta inflessibilità ha mantenuto nel silenzio circa i suoi casi più dolorosi – e voi l’avete sperimentato anche di recente.

Uno degli ultimi atti che ha compiuto è stato quello di distruggere. Mi riferisco agli ultimi brani per violoncello e pianoforte composti da Robert. Io li ho letti. E ne ho parlato a lungo con lei. Per certi versi concordo con la sua decisione, per altri me ne rammarico. È musica disarticolata. Priva di eleganza, sprezzante, violenta. Ma che altra musica avrebbe potuto scrivere nelle condizioni in cui si trovava, sull’orlo del baratro nel quale precipitò? So che Clara avrebbe voluto stracciare anche il concerto per violino scritto per Joachim, (nel secondo movimento appariva, seppur brevemente, quel tema) ma la partitura era nelle mani del violinista e Joachim, per quanto richiesto, s’è sempre rifiutato di consegnarla. So che non ha mai eseguito in pubblico quel concerto – salvo le due esecuzioni che fece allora per gli Schumann – ma dubito che lo distruggerà. Manterrà l’impegno che s’è preso con lei – ero presente io stesso – nel non eseguirlo, ma non lo distruggerà. Parlai della questione più recentemente con lei e con la figlia Eugenie, e Clara fu categorica: il concerto non dovrà mai essere pubblicato. Tuttavia è probabile che prima o poi qualche filologo finirà per riesumarlo. Forse per i nostri anni e per il nostro senso dell’equilibrio è un concerto irrisolto, ma non dubito che nel tempo a venire troverà la sua giustificazione e che gli ascoltatori del futuro sapranno apprezzarlo.

E poi, alla mia età e con la mia esperienza comincio a credere che un artista giunto a un certo punto del proprio percorso debba anche considerare l’opportunità di mandare in frantumi la bella forma. Anche soltanto per arrivare al cospetto del problema, alla sua radice. Non sto forse facendo lo stesso in queste righe? Vorrei portare in superficie il meccanismo che ha annientato il nostro amico e posso farlo soltanto rompendo la maschera che lo nasconde. Foss’anche la mia.

Anteprima Sud Anni Ottanta: Ingo Schulze

Sono molto lieto di condividere, in anteprima, con i lettori di Nazione Indiana il bellissimo testo di Ingo Schulze, magnificamente tradotto da Stefano Zangrando, dedicato alla caduta del muro di Berlino e che si potrà leggere sul numero di Sud in uscita il 15 Novembre. A settant’anni dalla prima uscita della storica rivista fondata da Pasquale Prunas e a cui parteciparono Anna Maria Ortese, Luigi Compagnone, Raffaele La Capria, Francesco Rosi, Gianni Scognamiglio e tanti altri giovanissimi intellettuali, il nostro numero extra sarà dedicato agli anni Ottanta e a Renata Prunas (ma non glielo abbiamo ancora detto) che ci ha permesso di mantenere ben teso le fil rouge che ci unisce a quell’esperienza. effeffe ps Le fotografie che accompagnano il testo sono di Rino Bianchi (sx) e Philippe Schlienger (dx). La mise en page è di Marco De Luca.

Viviamo di rimozione

di

Ingo Schulze

traduzione di Stefano Zangrando

Dov’ero il 9 novembre 1989: è la domanda che mi fanno più spesso. Di regola chi me la pone assume un’espressione gioiosa, come se in quel modo procurasse un piacere anche a me. In questa data, infatti, si possono combinare felicemente, chiamandole in causa entrambe, la dimensione personale e quella storica. Quando io poi ammetto che quella sera d’autunno andai a letto presto e che perciò posso solo dire: «Quando mi svegliai, il muro non c’era più», la delusione è palpabile.

Alle domande ulteriori mi piace rispondere che il vero crollo del muro era già avvenuto con l’apertura dei confini ungheresi il 10 settembre. E che ovviamente il crollo del Muro di Berlino mi sorprese, certo, e ovviamente mi fece piacere, come potrebbe essere altrimenti? Tuttavia, quando di lì a poco vidi la gente in coda davanti all’«Ufficio circondariale della polizia popolare» per ottenere il timbro che autorizzava a visitare legalmente l’Ovest, mi preoccupai: se adesso vanno tutti nell’Ovest, chi verrà più alle nostre manifestazioni di piazza?

Ma perché sono diventato così recalcitrante a parlare del 9 novembre? Forse perché non ho nulla da raccontare? Perché nell’Ovest ci andai per la prima volta solo alla fine di novembre di quell’anno? O perché c’erano cose più importanti?

Il crollo del Muro è senza dubbio una cesura storica. Nella memoria ufficiale esso copre e domina l’intero autunno 1989 e persino gli altri 9 novembre, quelli del 1938 e del 1918. Il crollo del Muro appare così chiaro e inequivocabile! Le persone si riversarono da Est a Ovest, dalla dittatura verso la libertà. E si sa bene in cosa sfociarono i cambiamenti. Sottinteso: doveva andare così. E ancora: così si è voluto.

Per me il crollo del Muro fu un evento eclatante fra altri. E non ebbe niente, assolutamente niente a che fare con considerazioni di tipo nazionale. Un cammino comune, addirittura un’unificazione di Repubblica Democratica e Repubblica Federale? E come? Ridicolo!

Preferirei di gran lunga che mi si chiedesse del 9 ottobre. Non soltanto perché in quel caso avrei qualcosa da raccontare. Ma già a questo punto bisogna spiegare: il 9 ottobre fu il giorno in cui forse si decise tutto, quel primo lunedì dopo il 40° anniversario della DDR (il 7 ottobre), quando gli ospiti di Stato se n’erano ormai andati e su Lipsia incombeva la minaccia di una «soluzione cinese». Nonostante i tentativi di intimidazione, 70.000 persone manifestarono per le strade del centro. Per la prima volta non c’erano agenti in uniforme a bloccare il percorso e far disperdere i dimostranti. E per la prima volta fu percorso per intero l’anello intorno al centro cittadino. Solo a partire dal 9 ottobre fu messo in pratica da entrambe le parti l’imperativo «Niente violenza!». Anche se a uno non venivano in mente le parole di Goethe – «Da qui e oggi comincia una nuova epoca della storia del mondo e voi potete dire di esserci stati» – tuttavia quella che si provava era una sensazione di questo tipo. Qualunque cosa fosse successa, avremmo potuto competere con il 17 giugno 1953.

Già il lunedì 2 ottobre, quando i pochi striscioni erano ancora piccoli, così da poter essere arrotolati e portati sotto la giacca per poi passare di mano in mano sopra le teste, girava il motto Visafrei bis Shanghai!, «senza visto fino a Shanghai». Fin dall’inizio si trattava del mondo intero! E dell’ammissione del Neues Forum e dei nuovi partiti sulla scena politica, e dell’accesso ai media, e di libere elezioni, e soprattutto di democratizzare il proprio mondo. Il motto decisivo era: «Noi siamo il popolo!». Si trattava davvero di riprendersi in mano il paese. In fabbriche, scuole, università, in teatri e istituti si iniziò a eleggere in posizioni direttive coloro che godevano della fiducia della maggioranza. Era questa la vera rivoluzione. Chi ci avrebbe più fermato? Giorno dopo giorno la realizzazione di un «socialismo dal volto umano» sembrava sempre più inevitabile.

Delle manifestazioni di Lipsia, questo atto di sovranità, ci sono pochissime immagini, e queste poche sono scure, confuse e per nulla spettacolari. Proprio come le immagini della Tavola rotonda in Polonia o delle riforme in Ungheria. Le immagini dei rifugiati nelle ambasciate della Repubblica Federale o della gente che balla sul Muro, invece, le conoscono tutti.

Passando oggi in automobile davanti al Museo Storico Tedesco di Berlino, si vede la copia di un manifesto assai tardo, che mostra i contorni delle due Germanie assieme allo slogan: «Noi siamo un popolo».

Non ricordo con precisione quando questo motto, scritto in origine su un adesivo della CDU occidentale, sia penetrato nelle manifestazioni, ma fu nelle prime settimane dopo il crollo del Muro. L’espressione «un popolo» era fatta per revocare la dichiarazione di sovranità e con ciò la stessa rivoluzione. «Noi siamo il popolo» contro «Noi siamo un popolo». Non che uno abbia sostituito l’altro, fu invece una lotta fra i due per prevalere nelle manifestazioni. E il museo mostra il vincitore.

Nella settimana che precedette le elezioni del 18 marzo 1990, Helmut Kohl batté la Germania orientale in un’instancabile tournée elettorale. La sua mossa vincente fu quella di stringersi al cuore la CDU orientale, che era completamente caduta in discredito: se votate lei, votate me. Eccola, la traccia di melassa occidentale. Il suo successo fu strepitoso, la nostra sconfitta assoluta. 2,9% al Neues Forum, 48% all’alleanza elettorale messa in piedi da Kohl, di cui ben il 40,6% ai Blockflöte della CDU, ossia i «flauti dolci», com’erano chiamati i cosiddetti «partiti di blocco» o alleati del partito maggiore nella Repubblica Democratica. Adesso era chiaro in quale direzione si sarebbe andati. La maggioranza aveva deciso. Non era quello che avevo sempre voluto?

Nel febbraio 1990 avevo fondato con degli amici un foglio settimanale che accompagnasse la democratizzazione del Paese (ognuno al proprio posto). Scrivevamo ancora, con gran rombo di grancassa, che, se proprio non si fosse ottenuta un’autonomia, si sarebbe almeno giunti a un’unificazione dei due stati, e non all’adesione di uno all’altro. Sarebbe stata anche un’occasione per l’Ovest, che avrebbe così potuto riformare il proprio sistema. Ma anche questo rimase fuori discussione. Quel che aveva fatto l’Ovest era giusto, quel che aveva fatto l’Est era sbagliato. E da allora in poi si sarebbe fatto soltanto quel che era giusto. Potevamo star contenti di aver superato lo scoglio dell’unificazione monetaria senza dover dichiarare fallimento come tutte le grandi aziende della città di Altenburg. Un anno dopo il magnifico autunno, il nostro giornale lottava per la sopravvivenza. Invece di battermi per la democrazia o per il «diritto al lavoro» che si era estinto con l’adesione alla Repubblica federale, presto mi ritrovai a bazzicare soltanto nuovi mobilifici e concessionarie d’automobili. Dovevo infatti cercare di soppiantare la cosiddetta concorrenza, gli altri giornali e fogli commerciali che sgomitavano come noi per pubblicare annunci, e che avevano persino assunto la nostra segretaria e quindi possedevano il nostro portafoglio clienti, mentre noi sentivamo la mancanza sia dell’una che dell’altro. Li odiavo tutti, quei «concorrenti», perché puntavano a minare la nostra esistenza professionale, anzi la nostra esistenza tout court – come noi la loro. Nell’autunno 1989 avevo fatto esperienza di come rivendicazione e prassi potessero combinarsi. Si trattava, come ho detto, del volto umano della società, quindi della dignità di noi tutti, di un mondo migliore. Ma che aspetto aveva il mio volto, adesso? Deformato dalla rabbia? In preda al panico? Perplesso? Braccato? Quel che facevo giorno dopo giorno non era forse contrario a ciò che ritenevo buono e giusto? Mi ero mai contorto davanti a un funzionario come facevo adesso davanti al proprietario del più grande mobilificio della regione?

Parlare e scrivere di questo mi sembra necessario soprattutto perché, in seguito al 1989, sono sorte in tutto il mondo nuove condizioni che consideriamo ovvie, naturali, e che forgiano il nostro presente. E siccome le consideriamo naturali non ne parliamo più, le diamo per scontate, come se le cose non fossero mai state diverse. È naturale che debba esserci crescita (ormai perfino il fatturato stimato nel contrabbando di droga e sigarette viene conteggiato all’interno del PIL), è naturale che i ricavi nell’economia privata siano l’ultima ratio. Non conta ciò di cui vi è bisogno, ciò che rende possibile una sopravvivenza ecologica, economica, sociale ed etica. Se il 60% della devastazione ambientale causata dagli svizzeri avviene all’estero (e nel caso dei germanici non sarà molto diverso), questo significa che viviamo di rimozione nel vero senso della parola. Ormai è praticamente impossibile andare a far spese per una settimana senza commettere una qualche porcheria che, se ne fossimo immediatamente consapevoli, ci farebbe orrore. Solo le cifre virtuali e le entità dei capitali finanziari sono completamente inaudite, e quindi assurde. E benché abbiano perduto da un pezzo qualsivoglia copertura reale, l’imperativo del continuo incremento esponenziale che le contraddistingue continua a decidere delle buone e cattive sorti dell’umanità.

Per molto tempo fui convinto di poter parlare con fiera convinzione goethiana del 1989 e delle sue conseguenze. Oggi però sento molto più affini l’incertezza e la confusione del giovane Fabrizio del Dongo, protagonista della Certosa di Parma di Stendhal, che aggirandosi sul campo di battaglia di Waterloo chiede: «Ho veramente partecipato a una battaglia?». Poiché solo oggi, un po’ alla volta, inizio a comprendere ciò che hanno provocato i mutamenti di allora.

cinque testi da “elsamatta”

di Alessandra Carnaroli

(IkonaLíber, collana Syn, 2015:

http://www.ikona.net/alessandra-carnaroli-elsamatta/)

quarant’anni fa a mia zia rosella

gli ha tirato un sasso o una pietra non ricordo

gli ha rotto il labbro la guancia il vestito bello

lei ancora c’ha il segno

l’elsa matta a lei non gli è rimasto niente

c’ha la memoria corta la gonna

che è corta strana nocome una che lo fa per

bellezza ma proprio

cosí

è un dettaglio dei matti

se ti squadra

se gli viene il nervoso hai fatto

meglio che fuggi

Appunti per una replica al trattatello

Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui, quello di Marco Giovenale qui, quello di Andrea Inglese qui, quello di Michele Zaffarano qui, quello di Italo Testa qui.

di Massimiliano Manganelli

Caro Andrea,

ho letto il tuo «brevissimo trattatello» e mi è venuta voglia di replicare; perciò ti invio alcuni appunti sparsi, altrettanto brevi.

Andrea Tarabbia, «Il giardino delle mosche»

di Antonella Falco

Raccontare l’orrore dal punto di vista del mostro. Entrare nella sua testa, scandagliare le sue pulsioni più profonde e indicibili, ripercorrere a ritroso la sua vita, i traumi e le umiliazioni subiti, compiere un viaggio all’origine delle sue ossessioni, sforzarsi di guardare il mondo con i suoi occhi. Non per giustificare le sue efferatezze, ma perché il male riguarda tutti gli uomini, nessuno escluso, e perché il compito della vera grande letteratura non è quello di fornire visioni edulcorate e consolatorie del reale ma quello di focalizzare l’attenzione sulle zone d’ombra, sul lato oscuro dell’essere umano, sulla sua capacità di essere al tempo stesso una creatura che, come afferma Pico della Mirandola, partecipa sia della natura dei bruti che di quella degli dèi. E ancora perché la letteratura deve fare i conti con la complessità, le sfumature, le contraddizioni dell’essere umano, e deve essere disturbante nella misura in cui ci costringe a prendere atto che la suddivisione manichea in buoni totalmente buoni e cattivi totalmente cattivi, in neri da una parte e bianchi dall’altra, non trova riscontro nella realtà e che l’uomo è al contrario un amalgama di grigi, un groviglio inestricabile di chiaroscuri. Ragion per cui il mostro non è un alieno ma l’uomo della porta accanto, anzi, potenzialmente, quello che abita nei nostri vestiti.

È questo ciò che tenta di fare Andrea Tarabbia (già autore de Il demone a Beslan, dove ha toccato punte altissime di perizia narrativa e di pathos) nel suo nuovo libro, Il giardino delle mosche. Vita di Andrej Čicatilo, pubblicato da Ponte alle Grazie: un romanzo che ha tutte le carte in regola per poter essere definito un capolavoro. A ben vedere i due romanzi sono strettamente imparentati non solo per la qualità della scrittura ma anche perché formano un vero e proprio dittico sulle vicende che hanno segnato la storia russa del Novecento e dei primi anni Duemila e sul male che gli uomini possono fare ad altri uomini. Il demone a Beslan, infatti, ricostruisce la strage avvenuta nella scuola di Beslan, in Ossezia, ad opera di un commando di separatisti ceceni (la mattina del 1 settembre 2004 un commando di 32 terroristi ceceni entra nella scuola n. 1 di Beslan, dov’è in corso l’inaugurazione dell’anno scolastico, e prende in ostaggio 1.200 persone. Oltre agli allievi quel giorno sono presenti anche i loro genitori e altri parenti. Dopo tre giorni le forze speciali russe fanno irruzione nella scuola. Il bilancio finale è di 334 vittime, molte delle quali bambini) attraverso il racconto dell’unico terrorista sopravvissuto. Il giardino delle mosche racconta invece la storia di Andrej Čicatilo, il cosiddetto Mostro di Rostov, un serial killer che tra il 1978 e il 1990 commise cinquantasei omicidi. Le vittime, dopo essere state adescate, venivano torturate, stuprate, mutilate, e in alcuni casi Čicatilo mangiava piccole parti del loro corpo. Il libro è il resoconto romanzato della confessione che Čicatilo rilasciò alle autorità russe che lo arrestarono nel novembre del 1990 per poi eseguirne la condanna a morte il 14 febbraio del 1994.

La narrazione è suddivisa in tre parti, nella prima, intitolata La morte per fame (1936-1978), Čicatilo racconta l’infanzia durante gli anni della seconda guerra mondiale – quella che i russi chiamano la Grande Guerra Patriottica – le privazioni, le violenze perpetrate dagli invasori nazisti, il rapporto con la madre, avara di gesti affettuosi e sempre pronta a punirlo in modo severo e a umiliarlo pubblicamente per i frequenti episodi di enuresi notturna, il ricordo del padre che tornato a casa dopo la fine della guerra e la prigionia nei campi nazisti viene bollato come vigliacco e collaborazionista (era questa, nella Russia di Stalin, la sorte dei prigionieri sopravvissuti), il fantasma (fin qui solo metaforico) del fratellino maggiore ucciso e mangiato dai vicini di casa durante la grande carestia dei primi anni Trenta. Questa sezione si chiude con il suo primo omicidio, quello di una bambina di nove anni della quale Čicatilo vuole abusare e che uccide quasi “per sbaglio”. È però questo il momento in cui l’uomo, da sempre impotente, scopre che uccidere gli procura la più intensa eccitazione sessuale della sua vita. La seconda parte si intitola Dissoluzione (1978- 1990) e in essa Čicatilo ripercorre i suoi innumerevoli omicidi e, soprattutto, espone le deliranti ragioni che lo hanno mosso e che lo hanno indotto ad autoproclamarsi «dio della carne» delle sue vittime. L’ultima sezione, Il supplizio e la festa (1990-1994), è invece raccontata dal punto di vista di Issa Magomedovič Kostoev, l’ispettore che lo ha arrestato, dopo avergli a lungo dato la caccia, e ne ha raccolto la confessione.

Čicatilo uccide spinto da due grandi ossessioni. La prima è il sesso, o meglio l’umiliazione che prova a causa della propria impotenza, che chiama «la mia più grande mutilazione». Solo uccidendo riesce a sublimare l’atto sessuale che non è in grado di compiere e a esercitare il ruolo di dominio che nella vita quotidiana gli è negato: «Un uomo è completo quando dà la vita e quando dà la morte: solo così un uomo è un uomo. Io, nonostante la mia debolezza, avevo avuto due figli. Ma mi era sempre mancata la morte. Mi era sempre mancata e adesso ce l’avevo: ce l’avevo! Avevo il più grande dei poteri! Avevo la morte!»

L’altra ossessione è legata alla sua incrollabile fede nel Comunismo e in tutto ciò che l’Unione Sovietica, specie quella di matrice stalinista, ha rappresentato. Proprio per questo si sente investito di una “missione”: ripulire la società di tutti quegli elementi deviati (prostitute, vagabondi, emarginati, sbandati) la cui stessa esistenza rappresenta il fallimento della grande Idea comunista, il sintomo di una dissoluzione imminente che avrebbe travolto l’utopia del socialismo reale.

Čicatilo sente che la propria vita è collegata a quella del Paese, e lo scrive a chiare lettere nella domanda di grazia inviata al presidente El’cin il 18 luglio del 1992. Pertanto attraverso la sua storia si può raccontare la storia dell’URSS dagli anni della seconda guerra mondiale fino al suo epilogo, nei primi anni Novanta, col tramonto del socialismo reale e l’affiorare delle grandi contraddizioni che attraversavano carsicamente l’Unione. Emblematico di tutto ciò è un capitolo che si colloca quasi a metà del libro (posizione non casuale) e racconta di un sogno fatto da Čicatilo il quale nottetempo viene condotto da Konstantin Ustinovič Černenko, segretario del Partito Comunista, all’interno del Mausoleo di Lenin. Qui, «nell’unico posto di Mosca dove nessuno li può sentire», Černenko confida a Čicatilo i suoi timori circa il futuro dell’URSS: la sempre più probabile ascesa al potere di Gorbačëv e con lui l’avvento dell’economia di mercato, la fine della censura, l’inizio della democrazia, ossia di qualcosa a cui nessun cittadino dell’Unione Sovietica è abituato, qualcosa che nessuno, nemmeno chi è più anziano, conosce. È una riflessione sul ruolo di coesione che il comunismo ha svolto nei territori dell’Unione dopo la fine del potere degli zar. Senza il comunismo tutto è destinato a disgregarsi, il Paese andrà allo sbando. Il corpo spolpato e rinsecchito del Padre della Patria, che «vestito sembra integro a tutti gli effetti», rivela nella sua nudità – che Černenko mostra a Čicatilo – un inquietante sentore di decomposizione incipiente. «Stanno spolpando la nostra Unione Sovietica, compagno […] ci trattano come trattano la mummia del nostro Padre più grande. Presto non rimarrà più nulla!», dice Černenko, ed esorta Čicatilo a «continuare la sua opera […], a tenere pulita l’Unione…»

È il vaneggiamento estremo di Čicatilo, la sublimazione della sua impotenza in un farneticante delirio di onnipotenza che travalica la componente sessuale e si trasfonde nella sfera politica. È qui che la ricostruzione della biografia di Čicatilo diviene metafora sociale, politica e storica di un’intera epoca: il fallimento esistenziale di un uomo assurge così a simbolo del fallimento di un Paese, di una ideologia, di un progetto politico che aveva dato l’illusione di poter dominare il mondo. Un’operazione che riesce magistralmente all’autore, ma non bisogna dimenticare che l’intento principale di Tarabbia è un altro, ossia, come si è detto, la riflessione sul Male che si annida nell’uomo. In questo contesto assume rilevanza la figura di Issa Magomedovič Kostoev, l’ispettore che incarna a tutti gli effetti il doppio di Andrej Čicatilo: anch’egli ha alle spalle vicende personali dolorose che si intrecciano con la storia russa, e anch’egli, per il lavoro che svolge, ha la possibilità di disporre della vita e della morte di altre persone. Ma questo non gli dà l’ebbrezza del potere bensì un senso dolente della legge e del tempo in cui si trova a vivere: quello del crepuscolo di un’Idea alla quale anch’egli, come Čicatilo, aveva appassionatamente aderito.

Kostoev, almeno il Kostoev letterario che Tarabbia ci restituisce, è un funzionario che non può fare a meno di interrogarsi sul proprio ruolo, sulla legittimità del potere e della legge di cui si trova, volente o nolente, ad essere esecutore. È lui, nel suo fare da contraltare alla figura di Čicatilo, a farsi portatore di un’istanza di umanità. Čicatilo è l’uomo che ha deciso di essere «dio della carne» per le sue vittime, colui che dice di sé «io sono l’indice e il pollice che schiacciano la mosca». Kostoev è invece l’uomo che dopo aver catturato il mostro, e dopo che questi è stato condannato a morte, si china davanti a lui, un attimo prima che la condanna venga eseguita, e gli sfila le scarpe, accogliendo l’estrema richiesta del condannato. «È questo che deve fare un dio: lavare i piedi», è il fantasma di Stepan (il fratellino di Čicatilo ucciso e mangiato dai vicini durante la carestia) a dirlo nel corso del romanzo, è Čicatilo che lo sussurra adesso, in punto di morte. Forse come ringraziamento. Forse perché nell’estremo momento della sua vita ha capito. Forse perché un postremo germe di pentimento è balenato nella mente del mostro. Non possiamo saperlo. Il libro si chiude su questo interrogativo. Lasciandoci il dubbio, lasciandoci pieni di domande su Čicatilo, che sono poi domande su noi stessi, sulla nostra natura, sul male e sul bene che siamo capaci di compiere. Tarabbia non dà risposte. Forse perché, come tutti, non le possiede. Forse perché il compito della letteratura – e dei bravi scrittori – non è quello di dispensare certezze ma di instillare dubbi e suscitare quesiti. Di spronare alla riflessione, sempre.

Materiale d’importazione ~ da DUDE MAG

di Eric Lundgren

Il database dell’editore deve essere vecchio di decenni, perché mi hanno chiamato in ufficio.

«Abbiamo un manoscritto», hanno detto.

«Naturalmente», ho risposto. «Ne avrete sì, ne avete sempre».

«Ci serve una prefazione. Possiamo farle avere un manoscritto con le macchie di caffè originali».

M’interessava, purtroppo.

«La mia prefazione sarà fuorviante», ho avvisato.

«Lo sappiamo», ha risposto l’editore. «Sappiamo tutto di lei».

Da “L’OSPEDALE”

di Maddalena Vaglio Tanet

1.

L’accettazione

Sedute con le mani in grembo

le ginocchia strette, i capelli raccolti

nel vestibolo di un ospedale americano,

noi insieme diffidenti l’una verso le altre

e loro di più ancora: Niente paura

signore ossa, I is on your side.

Nel giardino di Saint John due uccelli,

gazze a giudicare dalla coda,

si contendono qualcosa, la nebbia

gonfia il cielo tra i margini dei tetti,

violagrigia, macchiata di rosa in certi punti

(ossidi forse, polveri).

Amsterdam Avenue tira una riga

dritta fino al fiume, sul fondo

si sono accesi i fari,

bianchi e rossi si slargano, bagnati.

Il condizionatore soffia piano sulla faccia,

aspettiamo ancora ostili, ferme

tra il tavolino e il davanzale,

ma non può durare e presto

stiamo come bambine

con le ginocchia sbucciate, chine

sul nido di sterpi e fili d’erba impastati

dove dorme la piccola bestia pelosa

nel bozzolo precario del suo calore.

4.

Ci guardiamo. Qualcuno svia gli occhi

a lato, ci sono gli ingorgati,

i lattiginosi, i salmodianti. Una alla fine

tiene in bocca pezzi di ghiaccio

per dissetarsi. Non succhia, li spinge

uno alla volta appena contro il palato.

Con gli altri, i gentili e gli arrabbiati,

ci diciamo: nemmeno io sono venuto

per restare su questo giaciglio

che è un palcoscenico e un ripostiglio.

6.

Fa buio intanto, la terra è scura e quando

nella stanza è difficile vedere,

le ombre crescono come strani fiori

si allungano dagli steli delle cose

e sui muri e il pavimento pendono

le loro grandi corolle spaventose,

finalmente preme sul cuore l’idea

del mondo ulteriore, quello che ci seguirà.

C’è chi si abbandona, chi ringhioso si ritrae,

chi salva tutto: le vergogne dell’infanzia,

distese di mais da qualche parte,

un arcobaleno liquefatto in rivoli di nafta

vicino alla carcassa di un furgone,

prugne come grosse uova bluastre

appese al picciolo striminzito.

Passano stagioni intere, anni,

dalle narici dilatate, dallo sguardo

che diserta la stanza, punta la finestra

A debita distanza

Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui, quello di Marco Giovenale qui, quello di Andrea Inglese qui, quello di Michele Zaffarano qui.

di Italo Testa

Dicono che l’asserzione sia il gioco linguistico centrale. Forse non l’essenza del linguaggio. Forse il linguaggio è fatto di molti quartieri. Ma l’asserzione, il gioco degli enunciati dichiarativi, tenderebbe a occupare il centro di questo spazio. E la poesia, o quell’insieme di pratiche che chiamiamo poesia, sarebbe inevitabilmente assertoria. E così i poeti. Apofantici. Come tutti.

Édouard Levé, Suicidio

di Francesca Fiorletta

Dire che tu ballassi non sarebbe esatto. Anche quando la musica ti avvolgeva, trascinando i corpi nel vortice del ritmo, non riusciva a penetrarti. Accennavi qualche passo, ma più che ballare era mimare il ballo. Ballavi da solo. Quando uno sguardo incrociava il tuo, sorridevi come chi viene sorpreso in una situazione assurda.

Questo è un libro che mima il suicidio, e che lo anticipa. Un libro che non racconta semplicemente, ma che è, esso stesso, una situazione assurda.

( fotografie di E. S. Curtis ) e altri inediti

di Simone M. Bonin

Goldenrod Meadows – Piegan 1911

Una ti squadra la fronte con gli occhi, l’altra

ti avvolge la guancia, chiede “Che ci guardi a fare con quella macchina?”

Avranno sì e no quindici o sedici anni e i volti di chi cresce in fretta.

Parlano una lentezza che non mi appartiene più.

Stringono mazzi di foglie di tabacco dentro i palmi e la pelle

è dello stesso colore dell’erba secca.

Sono rughe delle grandi pianure, rese gialle

dal frantumarsi dei giorni – 1911 dice l’insegna-

Pikani, Piedi Neri il nome di quelle genti, e senza

un nome queste donne

parlano di esistenza e mi fissano gli occhi ora e mi dicono

parole tanto grandi che tutto ciò che sono oggi

non basta a tenere il passo dei loro sguardi.

Nunivak – Nunivak Island, Alaska, 1928

Quando il giorno tramonta

cade tra le acque dell’Alaska e la notte è un parka

che scende pesante e ti avvolge fino alla testa.

Lo sguardo si alza e trapunge la faccia

che la palpebra stringe stretta

e quel poco di corpo che sbuca

racimola l’aria e prega

inarcando le labbra, credo, parla.

Lodge Interior – Piegan – 1911

E se tanto ci tiene distanti tanto si stende

annegato di terra e polpa di tuberi e stracci

intatto ai nostri occhi

il reale si scopre senza più vesti e vedo quanto

è visto ai vostri occhi

che senza mai vesti il reale scopre

nomi e ricordi tra resti di fiori e stracci rotti

( Timisoara – Romania )

I

Un mattone dopo l’altro, fra guance ungheresi

e ciglia moldave – pelli di croste di pane – un mattone

dopo l’altro, a coprire e scoprire il passato

quando elefanti di Ferro aprono il fango

e lingue latine si scontrano

con gli ultimi rimasugli dell’inverno

II

Intagli di Sole su garze di duro cotone

avvolgono il capo di vecchie donne con gli occhi gialli e le gonne

a fiori ]

E alle spalle di case squamate, di pietre austriache e vetrine sporche,

fiori di neve rompono l’estate.

III

Più ti scrivo e più le vedo quelle folle il dicembre dell’89

a esplodere virali nelle piazze / mento in alto contro palle di cannone/

“fai veloce a dire le preghiere” / “mangia il pane” /

e fra le dita gridaci il tuo nome trapungilo di AMEN / pelle

a scaglie che si toglie / l’occhio

è fibra muscolare / racimolo memorie dentro folders / colpi

di esistenza sulle case /

IV

Una donna dipinta di fumo

si affretta distratta con gli occhi

a ritmiche cieche di Majakovskij.

Tra i tavoli storti

il cielo è un foglio privo di versi.

*

Tutti i testi di Simone M. Bonin sono inediti. Le fotografie sono di Edward S. Curtis.

Do you remember Marilyn?

Quando registrammo la Marilyn di PPP con Laura Betti

di

Luigi Cinque

La generale di “Una disperata vitalità” di PPP era già iniziata. La prima sensazione, quando entrai in teatro, camminando nel buio lungo la parete, fu la precisione con cui Laura, tra versi e canzoni, attraversava il testo. Era in scena da sola, coraggiosamente obesa, tirata, livida, sotto quegli occhi e il nasino dispettoso da bambolotta. Tre quattro persone in platea con il regista Mario Martone. Rimango in piedi.

Che Laura fosse soprattutto la sua voce, lo sapevo già. L’avevo conosciuta, dal vivo, molti anni prima, frequentando alla Sapienza un corso di cinema e letteratura tenuto da PPP. In una delle quattro straordinarie lezioni lei era venuta a leggere e cantare dei versi. Lo stesso PPP ne aveva esaltato le doti di interprete. Ma provo lo stesso fastidio di allora quando esibisce quella risata sguaiata romanesca da straniera, da emiliana, un po’ forzata, in quel suo cantare certe volte alla maniera della Ferri cogliendone solo ingenuamente il verso senza andare al profondo della tuttità romana, di quell’insieme inimitabile di“altoalto e bassobasso” che è la canzone popolare ebreo/romanesca. Ora avrei voluto dirle: – “guarda che “la Toppa” o lo sai cantà o non la sai cantà! Inutile che ce fai… e poi te manca la periferia, che voi capì dar salotto de nonna ( così Laura chiamava Moravia, me lo aveva detto Carmen sua organizzatrice dello spettacolo e nostra comune amica ).

Mi siedo in platea. In terza fila a destra del palco. Lei è un tutt’uno con quel leggìo ancora troppo alto, e grande, da direttore d’orchestra, e l’insieme, da giù, con le sbavature di luci ancora da sistemare, dà l’idea di una botte scura al centro del palco con sopra una faccia e i capelli annodati in un ciuffo in su che “facevano pensare allo spruzzo di una balena o al pennacchio di un ananas psicotico” ( sto citando a memoria il particolare dal bel romanzo di Emanuele Trevi “Qualcosa di scritto”). Sono previste le riprese televisive. L’aiutoregista – le chiede, in una pausa, se si terrà così i capelli o magari avrà un cappellino di qualche colore. – “ No tesoro…proprio così…biondo mignotta… “ – gli risponde dal palco, e si morde sul labbro una risata infame. Laura non lo sopporta, mi dice Carmen. E guai a cadere nelle sue grinfie. Poteva essere terribile. Sapevo anche questo. Riprende a provare.

Nel canto, meglio ancora, nel recitarcantato, nello sprechgesang, la sua voce, giocava in casa, aveva un’intonazione naturalmente perfetta. Sembrava esserci nata in quell’ espressionismo popolare. Riempiva la parola di straordinarie microintonazioni. Nessuna ansia dello scorrere del tempo musicale. Le bastava parlare per esserci, in musica s’intende. Respirare per prendere il tempo. Le grandi voci sono grandi per questo, perché danno l’idea di parlare mentre cantano e modulano.

Laura con la sua voce, rauca, fumosa, budellare, gelida, razionalBrecthiana, mirava direttamente al cuore e questo era anche dovuto al fatto che – avrei dedotto più tardi – era perfettamente – “cattivamente” – onesta con se stessa e con gli altri. La voce recitarcantante non perdona. E’ un elemento di rilevazione primario. Ti espone. Non ti permette di fare alcuna poesia, racconto, canzone, senza un rapporto risolto con te stesso, quantomeno con la tua di verità. Non giudica. Ti fotografa e stampa fuori come una vecchia Polaroid. Se l’anima esiste è certamente nel suono della voce. I civilissimi aborigeni australiani – quelli che inventavano il boomerang quando noi eravamo alla ben più terrena e violenta ruota – sostengono che se fai perfettamente il verso di una rana o altro animale sei quell’animale.

Comunque nel nostro caso non c’era bisogno di cercare chissà quale animale. Laura era laura perché faceva la voce di Laura. Per questo comunicava quel senso di precisione. Tranne, ripeto, per quell’accentazzo romanesco che assumeva in alcune canzoni e che la rendevano ridicola; che, come diceva PPP, la inchiodavano “ alla qualità di fossile con la sua maschera inalterabile di pupattola bionda…a mostrare il sadismo di una provinciale che giunta al Centro dove abitano gli idoli si traveste goffamente da nativa per mitizzarli, profanarli e dissacrarli meglio”.

A metà della filata Laura si ferma. Ha bisogno di una pausa. La segretaria di produzione annuncia a tutti i trenta minuti. Carmen mi accompagna nel camerino. Dobbiamo accordarci per la Marilyn di PPP da musicare e registrare per una compilation di canzoni pasoliniane in occasione del ventennale del suo assassinio.

Si sta cambiando abito. Faticosamente. Ci fa entrare. Ha un problema con il vestito. L’elastico, credo. Guardo altrove. Scruto un palazzo antico che si vede dalla finestrella. Alla fine si accende una sigaretta e mi dice – “ciao”.

Credo che con lei valesse una specie di energia animale immediata per cui: o come se ci si fosse sempre conosciuti oppure…oppure niente. Detestava qualsiasi tipo di presentazione. Nel caso, poteva reagire anche male. Mi accoglie come uno che conosceva. Non so. Fu molto gentile con me. Una questione di odori oppure che la musica la intimidiva. Ovviamente non ci fu modo di parlare del lavoro. Avrei capito a breve che non ne voleva sapere. Restammo d’accordo che con Carmen saremmo passati da lei in via di Montoro vicino Campo de Fiori. Faccio per uscire. “ Pierpaolo amava molto questa poesia “ – mi dice. Già, Pierpaolo. C’è una sottile linea di confine a Roma oltre la quale puoi ancora trovare quelli che parlano del poeta chiamandolo Pierpaolo e non Pasolini. Dacia, Piera, i Citti, Ninetto e qualcun altro. Nel tempo mi è capitato di incontrarli. Di sentirli che lo chiamavano così. Segnavano un appartenenza. Un codice. Ma Laura quel nome lo pronunciava in un modo “più” speciale. Assoluto. Primitivo. Infantile. Esclusivo.

Due giorni dopo mi presentai a casa sua. In via di Montoro, Campo de Fiori. Avevo preparato uno schema. Un primo aleatorio nel quale accogliere il testo e la voce a suo piacere. Dovevo solo verificare con lei un paio di appuntamenti sonori, del tipo: incontrarci tutti al riff e fare insieme quel pezzo di melodia in quattro che avevo pensato. Ho con me nello zaino una tastierina giocattolo. Tanto per non dover cantare. E pure il sax, il soprano. Non c’è l’ascensore o non lo trovo. Faccio le scale a piedi. Appena arrivato, sulla porta, Carmen mi chiede sorridendo: Sai fare le iniezioni?. Beh, Si! – dico. Entra in scena Laura, non mi saluta, ha una vestaglia da basso impero Mogul, fiori blù su fondo rosa. Mi dice: – non sarai una fighetta che s’impressiona e sviene? –

Mi indica una busta di plastica poggiata sullo sgabello. Dentro due siringhe e una dose di pennicillina gigante. Mi lavo le mani. Preparo il tutto. Siamo ancora nell’ingresso. Ho la siringa pronta in mano e lo zaino ancora in spalla. Confesso subito che non mi viene bene a fare le iniezioni in piedi. Preferisco il paziente sdraiato. Laura si avvia verso una stanzetta con un letto singolo. – Perfetto – dico –… e se poi abbassi un po’…”

Lei si stende e mi dice serissima: non è che me te voi fà…?” La pugnalo con la siringa.

Passiamo la serata di giugno in terrazza. Mi piaceva moltissimo quella terrazza, così non tanto grande. Fuori da ogni sguardo. Siamo a un centinaio di metri in linea d’aria dal fiume. Decine e decine di gabbiani entrano ed escono nel cono dell’interno condominio, silenzioso, mezzo deserto/barocco e mezzo abitato, galleggiano in cima, perlustrano con un’occhiata e riprendono l’onda gridando.

C’è un vino bianco di marca e un piatto raffinato di pesce e pasta fredda. Non parliamo ovviamente del brano da registrare. Si capisce che non c’è nessuna intenzione di farlo. Anche per un fatto artistico, mettiamola così. Come si suole, diciamo, tra improvvisatori. Dico l’improvvisazione come l’arte sublime della performance. La poetica del mettere le mani sulla materia in tempo reale. Laura ne fa un breve accenno. Colgo al volo. Da qui il discorso devia, un po’ tra l’altro, ma non tanto, quando parte con tutta la sua vestaglia in una risata secca. Ce l’ha con i poeti stonati che leggono le loro poesie con “quella bocca che sembra un culetto e gli occhi sulla pagina scritta e mai a fuoco con il microfono”. E se poi c’è la musica e il ritmo la cosa si fa persino imbarazzante. “Non lo sanno, le zoccolette, che la poesia si fa con le orecchie? Che l’intonazione è tutto per un poeta. Fuori e dentro. E poi non hanno un briciolo di rabbia, solo la posa dei leccaculo, questo sì.” Qualche tempo prima, l’avevano portata a un premio di poesia. Quell’avanguardia vecchia che si sa con Pierpaolo ce l’aveva a morte. Un astio, in molti casi, ingiustificato, da far pensare che non gli perdonavano il successo e la vitalità, che non sapevano davvero cosa voleva dire essere “un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno…ma almeno con sei delle sue sette vite davanti “. Il bello è che quelli odiavano pure Sandro Penna che non si può dire avesse tutto questo seguito popolare.

E a proposito ci racconta della Morante ( che invece ne capiva tanto, dice ) che una sera a casa, sentendo un gran rumore di clacson e torme urlanti slogan incomprensibili chè forse la Roma aveva vinto il derby, commentò dicendo: “ deve essere perché Sandro Penna ha preso il premio Strega e lo stanno festeggiando… “.

Infine qualcosa me la dice a proposito della Marilyn. Capisco che lei ama questo testo. Aggiunge: – “che non si perda mai un lontano odore di jazz. Ma nello stesso tempo sarebbe ridicolo farne un brano jazz. Tutto solo sulla sfumatura…sulle intenzioni…niente accordini e terzinati pùmpapa pùmpapa… niente fighettate da solisti”-

Non volle ovviamente sapere la formazione che avrei portato in sala. Meglio così. Non avrei saputo cosa rispondere. La registrazione era fissata al giovedì della settimana dopo.

Le parti erano pronte. Ma servivano a poco, c’era invece da organizzare più che altro un’emozione discreta e univoca che fosse in grado di contenere la “belva”. Chiamai tre vecchi amici con grande esperienza di real time, come si dice, di interplay che poi in ultima analisi vuol dire di sana capacità di ascolto ancor prima che di emissione di suono. Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Massimo Coen al violino.

Il giovedì di registrazione cominciò con una piece teatrale di gesti e rumori degna del miglior Becket. Siamo in una via del quartiere Prati. Una traversa tra due arterie cittadine. Un via decisamente stretta considerando che ci passa il bus. Il portone di un palazzo di solido stile umbertino che dà in un ampio cortile circolare con diverse saracinesche aperte e vetrine con attività varie. Ricordo un parrucchiere per signora. Giù in fondo, al centro, proprio di fronte al portone, l’ingresso dello studio di registrazione. Noi, da buoni turnisti, eravamo già lì con i nostri strumenti. Alle dieci Laura era in forte ritardo. Apparve dopo mezz’ora. La vedemmo entrare nel cortile, gelida, gli occhialoni da sole tondi e grandi, livida, con le labbra serrate, un borsone portatutto con dentro sicuramente la bomba, una camiciona celeste che la conteneva alla meglio. Non aveva tempo di salutare. Si ferma davanti al produttore ch’era lì con noi. Lo brucia con uno sguardo e platealmente fa cadere la chiave dell’auto dentro una grata ch’era sotto i nostri piedi. La cosa sul principio non ci impressionò ma subito dopo percepimmo che la signora aveva parcheggiato in seconda fila e la sua Golf già bloccava l’autobus e una fila infinita di automobili.

Furono momenti di panico. Laura se ne frega. Nessuno osa parlarle. Entra in sala, chiede al fonico qual è il suo microfono e si siede in postazione. Fuori arriva trafelato il portiere dello stabile armato di una grossa barra di ferro. Insieme al produttore, ( reo di aver dimenticato di andare a prendere la furiosa a casa, da qui la punizione ), ed altri tre o quattro, riescono a sollevare la grata. Siamo invasi dal suono di un’orchestra di clacson. Massimo il violinista mi dice che è il miglior Cage che abbia mai ascoltato. Il gruppetto infine raccoglie nel secco di fogliame e carte la chiave. E sarà il produttore stesso che rischia la vita ( per espiare evidentemente! ) uscendo a spostare la Golf tra una folla di automobilisti e passeggeri inferociti. Entrammo e ci mettemmo ai nostri posti. Dopotutto la furiosa aveva ragione. Quel suo special di teatro del dispetto era l’unica possibile reazione verso l’insensibilità e grossonalità, mista a finta gentilezza, del produttore Si capiva da lontano che quello era al posto sbagliato. Che era il tipo di persona che, anche inconsapevolmente, impedisce che si stabilisca un patto importante tra artisti e pubblico.

In sala, Laura parlava solo con me. Quando ci mettemmo le cuffie e tutti ci ascoltavamo in interfonico mi toccò la ridicola parte di tradurre dall’italiano all’italiano le sue indicazioni. Non conosceva il pezzo. Alla fine chiese solo di avere gli attacchi chiari. Si era improvvisamente ammorbidita. Ora, la furiosa, era a suo agio. Attentissima. In grado di cogliere ogni spostamento di intonazione e ritmo. Ubbidiente al flusso di note. Reattiva.

Dopo una prima passata per regolare meglio gli ascolti registrammo l’unica versione del brano. Un solo take. Laura era della vecchia scuola. Del tempo in cui il nastro era prezioso. Nessun vezzo, si usava così. Si riascoltava e se non andava si cancellava e se ne faceva un altro. Comunque lei approvò già il primo e per noi andava bene.