di Ornella Tajani

Tradurre è come andare in analisi, solo che costa di meno, scrive Henri Meschonnic. Probabilmente ha ragione, ma in realtà già leggere le sue opere di linguista e critico della traduzione, provando a spostarsi dalla traccia teorica all’esempio pratico, presenta difficoltà simili a quelle di un percorso terapico, nel momento in cui occorre passare dall’individuazione del sintomo all’applicazione di un metodo di trattamento.

Nelle sue Proposizioni per una poetica della traduzione, Meschonnic definisce la traduzione, in quanto scrittura di una lettura-scrittura, come l’avventura storica di un soggetto. Il percorso del soggetto può articolarsi intorno a due cardini opposti: il decentramento (décentrement) e l’annessione (annexion). Il decentramento è «un rapporto testuale tra due testi in due lingue-culture», mentre l’annessione è l’eliminazione di questo rapporto, come se il testo nella lingua di partenza fosse scritto nella lingua d’arrivo: è l’illusione del “come-se”. A suo avviso, un testo si pone sempre a una determinata distanza dal soggetto: una distanza che può essere esposta o nascosta. Non bisogna annullarla, importando l’universo dell’altro nel nostro o esportando il nostro nel suo, ma riconoscerla e rispettarla. Il decentramento porta a esporre la distanza, l’annessione invece a nasconderla. Decentrarsi significa spostarsi per collocarsi al centro della lingua-cultura dell’altro, al centro del suo testo, senza dimenticare il proprio universo di partenza.

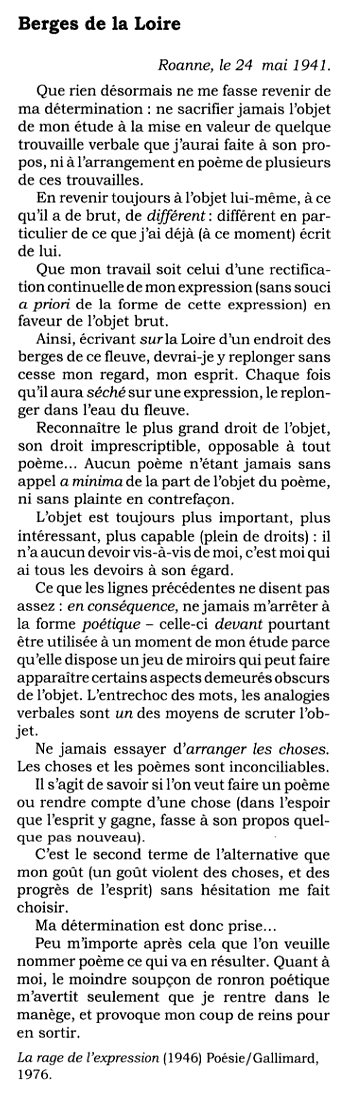

Ma che significa, nel concreto, tradurre «decentrandosi»? Dato che l’esempio non è facile a trovarsi, procederò per tentativi: un aneddoto preliminare, un decentramento nella ricezione della traduzione e un ipotetico esempio più pratico.

In Le Coq et l’Arlequin Jean Cocteau racconta di una notte in cui, poco tempo dopo la scandalosa prima parigina di Le sacre du printemps, andò a fare una gita notturna al Bois de Boulogne insieme a Stravinskij, Nijinski e all’impresario Diaghilev. Mentre erano lì, Diaghilev iniziò d’un tratto a «biascicare in russo». I suoi connazionali lo ascoltarono estasiati e Cocteau, che non conosceva la loro lingua, scoprì infine che si trattava di una poesia di Puškin. Chiese agli amici di tradurgliela; Stravinskij ci pensò un po’ e poi concluse che era impossibile: «troppo russo». Altrove, in La difficulté d’être, Cocteau torna su quest’aspetto dell’intraducibilità di Puškin, scrivendo che, quando il poeta usa la parola “carne”, il termine non si limita più a significare “carne”, ma riesce “a fartene sentire il sapore in bocca”; per dirla con Meschonnic, è dunque all’interno della lingua-cultura di Puškin che la parola “carne” assume un particolare rilievo.

È stato notato che l’episodio della gita notturna è probabilmente un po’ infarcito della fantasia del narratore; tuttavia il Cocteau più Cocteau di tutti è forse proprio quello che, nei suoi appunti diaristici, aggiusta la realtà rendendola più affascinante. Considerate le etichette con cui classificava le sue opere – poésie de roman per i romanzi, poésie de théâtre per i drammi, poésie plastique per le sculture, ecc. -, alcuni suoi aneddoti potrebbero essere definiti poésie biographique. Al di là di questo, a me sembra che, proprio mentre delinea l’unicità del poeta russo, e la sua conseguente intraducibilità, Cocteau stia invece compiendo il primo passo verso una sua possibile traduzione: senza conoscere la lingua, dopo aver chiesto svariate volte ai suoi amici russi – piuttosto refrattari, come si è visto – di tradurgli le sue poesie, si è formato un’idea di cosa rende Puškin unico; nonostante il paradosso dell’ignoranza della lingua russa, ha saputo decentrarsi e comprenderlo. Non si spiegherebbe altrimenti la sua fissazione per un poeta che non poteva capire se non tradotto. Cocteau è infine riuscito a intendere cosa contiene la parola “carne” utilizzata da Puškin: il contatto è stabilito, la distanza riconosciuta, la traduzione possibile.

Passando alla ricezione, a un recente convegno sulla traduzione poetica cui ho partecipato l’intervento di chiusura verteva su traduzioni le cui lingue interessate erano l’inglese e il francese; come altri prima di lei, la relatrice aveva distribuito degli handout con i testi in versione originale e tradotta, divisi in due colonne. Nonostante lei avesse fatto sin dall’inizio i nomi dell’autore e del traduttore, entrambi noti, soltanto quando ha esplicitamente menzionato lo stratagemma adottato la platea si è accorta di avere davanti agli occhi la traduzione nella colonna sinistra della tabella e l’originale in quella di destra: André Frénaud a destra, tradotto da John Montague a sinistra, il che sovvertiva la divisione abituale per la quale, come in ogni edizione bilingue in commercio, il testo in lingua di partenza è a sinistra e quello in lingua d’arrivo a destra. Inoltre, all’inizio dell’handout compariva il nome del traduttore ma non quello dell’autore, e solo nell’ultima pagina, sotto la versione tradotta, c’era scritto “after André Frénaud”, “da (un testo di) André Frénaud”. Non più “traduzione di”, quindi, ma “originale di”.

Un cambiamento così apparentemente banale ha provocato una sotterranea sommossa: «non si fa così», «non si è mai fatto» oppure «non si può fare» è stato il pensiero, e non solo, di alcuni dei partecipanti al convegno. A me sembra proprio questo quel che c’è da intendere con decentramento: spostarsi dal centro di una lingua-cultura al centro di un’altra lingua-cultura, senza nascondere la distanza, ma palesandola – e mai distanza fu più palese che in una traduzione con testo a fronte. In questo caso, lo spostamento cui si faceva cenno prima è letterale: istintivamente, lo sguardo del pubblico ha considerato il testo a destra in un rapporto di dipendenza da quello a sinistra. Qualsiasi aller-retour fra le parole riportava al testo nella colonna di sinistra dove, però, c’era la traduzione invece dell’originale; stava al lettore invertire il suo andamento di lettura. La proposta era naturalmente provocatoria e volutamente, visivamente “disturbante”: l’invito era a considerare le due versioni della poesia come due scritture parallele, due creazioni di eguale valore, spostandosi da un centro all’altro.

Questo meccanismo di decentramento nella ricezione della traduzione mi sembra suggerire anche la strada per la sua produzione, o creazione. Bisogna tradurre quello che le parole fanno, scrive Meschonnic, non quello che dicono; e ricordare che in ogni caso spesso non capiremo ciò che le parole ci fanno, perché è lì che sta la poesia. Prendiamo una battuta della pièce L’aigle à deux têtes di Cocteau. Il dramma ruota intorno a una regina eccentrica e insopportabile che, dopo la morte del marito, ha deciso di non mostrarsi in pubblico se non col volto velato. Nella prima scena compaiono Édith, la sua dama di compagnia, l’unica alla quale lei continui a mostrarsi, e Félix, il conte suo amico. D’un tratto Félix rivela che un giorno, di nascosto, è riuscito a rivedere il viso della regina; racconta l’episodio e conclude: «Je n’oublierai jamais ce spectacle. Elle rayonnait de poignards comme une vierge espagnole» (alla lettera: «Non dimenticherò mai quello spettacolo. Irraggiava pugnali come una vergine spagnola»). Al di là della soluzione traduttiva che si vorrà scegliere, e nonostante fuori dal contesto sia più difficile apprezzarne il testo, è evidente che il potere di questa battuta sta nell’emanare luce: il riferimento a una probabile raffigurazione pittorica di una madonna arriva al lettore ben dopo il bagliore provocato dall’immagine della regina che, a volto scoperto, avanza nel corridoio dove si svolge la scena narrata da Félix; così come soltanto in terza o quarta battuta verrà da chiedersi perché Cocteau parli di pugnali. Mi sembra un caso in cui è semplice capire cosa intende Meschonnic quando parla di tradurre, prima del loro significato, «quello che le parole fanno». Se il decentramento sta nell’individuarlo, il riconoscimento della distanza serve a non riempire di senso quello che invece sfugge per il semplice motivo che noi non siamo Cocteau (riempire di senso, in questo caso, può significare anche solo provare a indovinare quale immagine avesse esattamente in testa Cocteau quando ha scritto questa battuta). Come nell’unione matematica di due insiemi, dato l’insieme X, cioè la lingua-cultura di partenza, e l’insieme Y, cioè la lingua-cultura d’arrivo, l’intersezione, cioè la parte comune, quella che alle elementari veniva colorata d’azzurro, sarà la traduzione, che non fingerà di ignorare la differenza simmetrica dei due insiemi, ossia le parti che restano al di fuori dall’intersezione.

L’abbattimento della centralità del soggetto-autore-critico è il fulcro di un dibattito che coinvolge vari studi, dall’antropologia, alla sociologia, alle letterature comparate; all’interno del campo letterario sono proprio i translation studies ad assumere un ruolo sempre più importante, in quanto disciplina trasversale, bidirezionale, che si fonda su un necessario “spostamento” del critico da quello che era il suo centro originario. Decentramento e distanza sembrano assumere un ruolo chiave nel ripensamento dell’identità attraverso il confronto con l’alterità, e il termine “traduzione” può dunque prestarsi a includere qualsiasi tipo di interpretazione dell’alterità: la lingua-cultura contiene un’idea di mondo. Anche per Meschonnic la teoria del linguaggio è un’avventura antropologica, e un testo in fondo è l’espressione scritta di un soggetto. In questo senso allora l’annessione può essere intesa come l’istinto di qualsiasi individuo a relazionarsi con l’altro unicamente sulla base di ciò che è la sua esperienza: sulla base cioè di un’esperienza pregressa, che mina – quando non esclude – l’incontro vero, la conoscenza. Un rischio dell’annessione, fuori e dentro la traduzione, è ad esempio quello dell’ossessività: ingigantire il dettaglio alla ricerca dell’equivalenza perfetta fra due parole (così come della completa comunione d’intenti fra due persone) porta a perdere di vista che gli insiemi, per quanto uniti, sono due – due mondi, l’identità e l’alterità o, sfruttando la dicotomia traduttologica, che rende particolarmente bene se applicata al processo di conoscenza dell’altro: il mondo di partenza e quello d’arrivo.

Il decentramento, che è in sé un viaggio, scongiura invece il rischio dell’ossessività, della parola (o del dettaglio) che contiene un mondo: il mondo è, semplicemente, l’altro, e il testo da lui prodotto – così come il suo essere intero – è la sua avventura, o narrazione. Il decentramento implica la presa di coscienza della distanza che separa un individuo dall’altro: è rispettando questa distanza che si può comprendere l’alterità nella sua completezza. Né importare, né esportare, come detto sopra, ma provare a capire l’altro dall’interno, per citare Antoine Berman.

È sempre Berman a creare un’espressione che di nuovo collega la traduzione alla sfera psicanalitica: la «distanza intima» è quella che permette di vedersi, di confrontarsi, vicini e paralleli – ma non sovrapposti – come testo e traduzione in un’edizione bilingue. Probabilmente, al di là di tutto, è un esercizio utile, quello di provare, di tanto in tanto, a ripensare la propria identità spostandosi nella colonnina di destra.

n anno fa ho letto delle riprese del film la prima cosa che ho pensato è stata quanto potesse essere difficile per un regista confrontarsi con la vita, e presumibilmente le opere, di uno scrittore. Non si prenda in considerazione il lavoro di adattamento di un romanzo, la sua trasposizione cinematografica, complessa e a giudicare dai risultati, spesso riuscita al punto che certi film sono di gran lunga più belli dei romanzi a cui s’erano ispirati ; in questo caso si parla invece proprio degli scrittori ed è per questo che ho immediatamente pensato a Raymond Carver. Come molti sanno allo scrittore americano Michael Cimino aveva all’inizio degli anni ottanta affidato la sceneggiatura della vita di uno degli scrittori-icona più grandi :

n anno fa ho letto delle riprese del film la prima cosa che ho pensato è stata quanto potesse essere difficile per un regista confrontarsi con la vita, e presumibilmente le opere, di uno scrittore. Non si prenda in considerazione il lavoro di adattamento di un romanzo, la sua trasposizione cinematografica, complessa e a giudicare dai risultati, spesso riuscita al punto che certi film sono di gran lunga più belli dei romanzi a cui s’erano ispirati ; in questo caso si parla invece proprio degli scrittori ed è per questo che ho immediatamente pensato a Raymond Carver. Come molti sanno allo scrittore americano Michael Cimino aveva all’inizio degli anni ottanta affidato la sceneggiatura della vita di uno degli scrittori-icona più grandi :  Il comico diventa grottesco poi, quando sappiamo che ad aver scritto una prima stesura sia stato un russo e che in seguito due sceneggiatori italiani l’avevano tradotta in inglese tentando “di metterci un po’ di pepe”. Quando grazie a un amico sceneggiatore, Salvatore De Mola, ho cercato di saperne di più, sono venuto a sapere che il russo in questione era niente poco di meno che

Il comico diventa grottesco poi, quando sappiamo che ad aver scritto una prima stesura sia stato un russo e che in seguito due sceneggiatori italiani l’avevano tradotta in inglese tentando “di metterci un po’ di pepe”. Quando grazie a un amico sceneggiatore, Salvatore De Mola, ho cercato di saperne di più, sono venuto a sapere che il russo in questione era niente poco di meno che