(ancora indecisi sul libro da regalare a Natale? Senza ombra di dubbio Aspettando Superman di Flavio Santi, pubblicato da Gaffi. Una – come scritto nel sottotitolo – “storia non convenzionale dei supereroi”. Saggio colto e pop, divertente e profondo. Di seguito l’autore ci regala un capitolo e noi qui lo ringraziamo di cuore. G.B.)

(ancora indecisi sul libro da regalare a Natale? Senza ombra di dubbio Aspettando Superman di Flavio Santi, pubblicato da Gaffi. Una – come scritto nel sottotitolo – “storia non convenzionale dei supereroi”. Saggio colto e pop, divertente e profondo. Di seguito l’autore ci regala un capitolo e noi qui lo ringraziamo di cuore. G.B.)

I soliti noti: il supereroe italiano

di Flavio Santi

Forse il supereroismo era una specie di tossina, come uno steroide, che obbligava il corpo a pagare un prezzo punitivo.

Jonathan Lethem

Il fatto che una recente indagine riferisca che si preferiscono i personaggi del pacioso Carosello a quelli di Hollywood la dice lunga sul bisogno di eroi nell’immaginario italico. Figuriamoci di supereroi.

Lo canta molto bene Zucchero Sugar Fornaciari: «Non credo ai supermen».

È tipico dei popoli a sangue caldo, dei paesi mediterranei in cui prevalgono canicola e accidia avere degli eroi spesso a regime minimo, in furbesco stand-by, pigramente cialtroni e astutamente imbonitori.

Prendete uno dei nostri eroi per eccellenza, il prode Giuseppe Garibaldi: è l’esempio perfetto. Lui che aveva la «divina stupidità dell’eroe» secondo il poeta inglese Alfred Tennyson. Lui che fu un abile promotore (e manipolatore) della propria immagine, arrivando a paragonarsi a Gesù Cristo. Lui che incarnava al meglio un certo spirito esibizionistico e cialtronesco (un ministro francese disse che sembrava «un vecchio comico», e Karl Marx – non un monarchico quindi – vide nel personaggio una certa dose di «deplorevole imbecillità»). Lui che fu forte con i deboli e debole con i forti (quell’Obbedisco del dispaccio da Bezzecca, di cui tanto si va fieri, è un atto di grande conformismo, ammettiamolo). Ma sopratutto lui che alla fine abbracciò il compromesso: voleva l’Italia repubblicana e la servì monarchica su un piatto d’argento (che è come dire voglio bianco ma ottengo nero). Dire che da quel gesto al fascismo il passo è breve forse è fare ardita fantapolitica, eppure qualche elemento di protofascismo si nasconde: nel 1849 Garibaldi venne eletto all’Assemblea romana con dei brogli, aiutato illegalmente dai suoi garibaldini; nel 1862 Garibaldi organizzò bande armate di cittadini sul modello degli antichi fasci romani; arrivò a dire che «A volte bisogna forzare la libertà del popolo per il bene futuro»; un ex commilitone gli scrisse: «Non sei l’uomo che credevo, ti sei posto sopra il Parlamento, oltraggiando i deputati che non la pensano come te; sopra il Paese, guidandolo secondo i tuoi desideri»; i seguaci lo chiamavano «Il Duce». Non è poi un mistero che Mussolini si sentisse una specie di secondo Garibaldi. Se fin da subito l’Italia fosse nata – come doveva del resto – repubblicana e mazziniana, chissà… Che i Savoia fossero dei re travicelli lo si sapeva, e gli italiani lo scopriranno amaramente all’indomani della Marcia su Roma. Ma nei frangenti decisivi Garibaldi fu più travicello di loro. Insomma, l’intuizione di Piero Gobetti di un «Risorgimento senza eroi» è plasticamente vera.

E andando ancora più indietro nel tempo che dire di Pietro Micca? In sostanza un incapace assurto ai più inaspettati onori civili, insignito di fulgide statue bronzee. Nel pieno rispetto della famigerata legge di Peter che vuole che in una gerarchia ogni membro raggiunge il proprio livello di incompetenza. Nella gerarchia degli eroi italiani essere un non-eroe è il culmine della carriera… (questo spiega molte cose dell’attuale decadenza del nostro Paese). Per chi non si ricordasse la sua storia esemplare, nella notte tra il 29 e il 30 agosto 1706 Torino è sotto assedio da parte dei francesi, le forze nemiche riescono a entrare in una galleria sotterranea della Cittadella, uccidono le sentinelle e cercano di sfondare una delle porte che conduce all’interno. Pietro Micca è di guardia a una delle porte insieme a un commilitone. I due soldati sentono dei colpi di arma da fuoco e capiscono di non poter resistere a lungo, così decidono di far scoppiare un barilotto da 20 chili, posto in un anfratto della galleria, per provocare il crollo della stessa e bloccare il passaggio alle truppe nemiche. Non potendo utilizzare una miccia lunga perché avrebbe impiegato troppo tempo per far esplodere la polvere da sparo, Micca decide di usare una miccia corta, conscio del rischio che correva. Allontana quindi il compagno con una frase che sarebbe passata alla storia: «Alzati, che sei più lungo d’una giornata senza pane», e senza esitare dà fuoco alla miccia, cercando poi di mettersi in salvo correndo lungo la scala che porta al cunicolo sottostante. Viene travolto dall’esplosione e il suo corpo scaraventato a una decina di metri di distanza. Muore da eroe. Sicuri? A quanto pare no: semplicemente Passepartout, questo il suo nome di battaglia, aveva calcolato male la lunghezza della miccia. (E ci pensate com’è beffardo il destino? Nel suo stesso cognome portava la causa della propria morte: Micca è una “miccia” più breve, senza la “i”!) A essere asini in matematica si rimediano onori eterni… Oppure, secondo la spassosissima versione di Umberto Eco nell’Intervista con Pietro Micca, qualcuno ai piani alti aveva risparmiato sulla qualità della polvere da sparo e della miccia: «tanto chi ci rimétte le pénne è il Micca Piètro […] Perché léi crède che l’erôe sia una profesione col diplôma? Guardi che con lo stato in cui erano le polveri e la lunghéssa delle micie chiunque sarébbe môrto da erôe lo stésso, sa?».

E il brigante calabrese Giuseppe Musolino, il re dell’Aspromonte? Attivo alla fine dell’Ottocento, commette una serie di omicidi, si dà alla latitanza, viene infine catturato nelle Marche in modo rocambolesco: fuggendo inciampa nel filo di ferro di un filare di viti. «Quello che non poté un esercito, poté un filo» commenta in stretto dialetto calabrese. Il processo, celebrato nel 1902, è un evento mediatico, seguito dalla stampa italiana e internazionale. Musolino pronuncia una celebre autodifesa: «Se mi assolveste, il popolo sarà contento della mia libertà. Se mi condannaste, fareste una seconda ingiustizia come pigliare un altro Cristo e metterlo nel tempio». Viene condannato all’ergastolo, per poi essere trasferito gli ultimi anni di vita nel manicomio di Reggio Calabria. Ma chi è stato davvero? Un ribelle vendicatore dei poveri del sud alla Ernani, il portabandiera anarchico delle lotte presocialiste, oppure uno spaccone di paese, un paranoide sbandato e irresponsabile? Achille Beltrame lo dipinse in una delle sue famose tavole della Domenica del Corriere. Giovanni Pascoli, ammirato, gli dedicò una poesia incompiuta:

O fragor d’acqua che scorre

buia, e che gemea ai piedi di un errante

piccolo e solo, mentre per forre

silenziose, sotto rupi infrante,

lungo gli abissi

saliva ai monti, a dare pace, oppure

l’oblio della notte eterna!

E che dire del film del 1950 con il grande Amedeo Nazzari nei panni del brigante e Silvana Mangano in quelli della bella fidanzata Mara? Ne esce fuori il ritratto romantico di un eroe contadino, puro e semplice.

Ancora oggi in Calabria non hanno dubbi: «lu briganti Giuseppi Musulinu» è un eroe, un autentico mito. Peppinu non si discute, ’ndi capimmu?

Siamo nei paraggi del cosiddetto «eroismo delinquente» alla Corrado Brando, il protagonista della tragedia di D’Annunzio Più che l’amore. La pièce messa in scena nel 1906 con il celebre Ermete Zacconi fu un autentico fiasco: racconta di Corrado Brando, un «Ulisside», una specie di superuomo esploratore che desidera tornare in Africa, e pur di farlo arriva a uccidere. Questo sembra il destino incancellabile dei nostri eroi: macchiarsi, prima o poi, di qualche colpa che ne oscura il profilo.

Per trovare degli eroi senza macchia non resta che rivolgersi alle pagine del nostro «padre degli eroi» per citare la famosa biografia di Giovanni Arpino e Roberto Antonetto, Emilio Salgari: Sandokan, Yanez de Gomera, il Corsaro nero, Capitan Tempesta, Testa di pietra ecc.

Certo, ogni tanto qualcuno in carne e ossa appare: prendete il mitico asso dell’aria, l’«asso degli assi» Francesco Baracca (famoso perché la sua insegna sulla carlinga dell’aereo, il cavallino rampante, diventerà il simbolo della Ferrari). Un intrepido pilota, morto a soli trent’anni, un autentico cavaliere, con una precisa etica: «è all’apparecchio che io miro» era solito dire «non all’uomo». Dopo aver abbattuto un aereo, poteva capitare che atterrasse per sincerarsi che il nemico fosse sano e salvo e congratularsi con lui per il bel combattimento. La sua specialità era la caccia: la tattica preferita l’attacco dall’alto, sfruttando la propria eccezionale abilità nella manovra dell’aereo e delle armi di bordo. Nella sua folgorante carriera abbatte trentaquattro aerei nemici, l’ultimo della serie il 15 giugno 1918. Il 19 giugno esce al tramonto con altri due aerei della squadriglia per un’azione di mitragliamento a volo radente sul Montello, ma a un certo punto il suo Spad precipita in fiamme. L’equipaggio di un biposto austriaco sostenne di averlo abbattuto, mentre gli italiani dissero che era caduto vittima di un colpo sparato da terra da un ignoto fante. A quasi cento anni dalla sua morte, le circostanze della fine del più grande pilota da caccia italiano della Prima guerra mondiale sono ancora avvolte nel mistero.

A ognuno il suo: da Musolino a Mussolini.

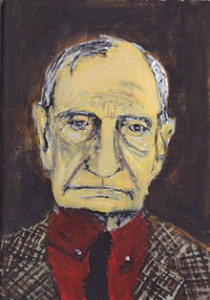

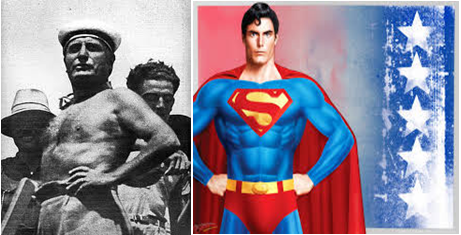

Benito Mussolini si pone come gaglioffo supereroe, mima espressioni da Arsène Lupin, non perde occasione per celebrare la propria prestanza fisica, mascella e petto all’infuori. Postura che già nell’antichità caratterizzava l’uomo superiore («incedeva maestosamente col capo indietro e il petto in fuori» dice il greco Luciano di un tiranno) e che, in epoche più recenti, ricorda Superman.

Vedere per credere.

Del resto Mussolini era un assiduo consumatore di romanzi popolari, come testimonia l’amante e biografa Margherita Sarfatti all’inizio del suo Dux:

Una copia dei Miserabili in pessima edizione italiana, stampata fitta su due colonne, unta e slabbrata, portò Jean Valjean, Cosetta e Monsignor Vescovo a vivere nella cascina di Doria, tra le figure familiari di quest’infanzia. Occhi grandi sbarrati, il bambino ascoltava i loro casi letti ad alta voce nella stalla.

La passione è così forte che ne scrive anche uno: L’amante del cardinale. Claudia Particella, pubblicato a puntate sul giornale socialista Il Popolo nel 1910. È la torbida storia d’amore tra il principe-vescovo Emanuele Madruzzo e la cortigiana Claudia Particella, nella Trento controriformista del Seicento. Ecco, immaginate se lui avesse continuato a scrivere romanzi d’appendice e Hitler a dipingere acquarelli… Magari l’uno avrebbe potuto anche illustrare i libri dell’altro…

Mussolini è a tal punto imbevuto di cultura popolare che queste sue parole sembrano anticipare la comparsa dei moderni supereroi: «Solo il mito dà a un popolo la forza e l’energia di forgiare il proprio destino». Una frase del genere sarebbe perfetta per commentare Superman. Oppure una formula come «Molti nemici molto onore» è il perfetto presupposto per il supervillain che contrasta il supereroe. Proprio così si pone Mussolini: un supereroe mitico, esito ultimo dell’immaginario popolare, che combatte acerrimi nemici per il bene degli italiani.

Nella raccolta Man and cartoons lo scrittore americano Jonathan Lethem ci dà il ritratto impietoso di un supereroe fallito, Super Goat Man (vale a dire Super Uomo Capra):

Non solo era invecchiato, ma si era anche rimpicciolito: forse non arrivava nemmeno al metro e cinquanta. Era come al solito a piedi scalzi, e portava un pigiama di mussolina bianca, con i bordini viola. Sulle ginocchia i pantaloni del pigiama erano macchiati di fango. Mentre entrava nella stanza, sgusciando in mezzo a noi che stavamo lì coi cocktail in mano, capii rapidamente il motivo delle macchie: il suo passo esitante cedette, e per un attimo cadde a quattro zampe. Lì, a terra, si scrollò quasi come un cane bagnato. Poi si rialzò sulle gambe da paralitico.

Super Goat Man come i nostri supereroi rigorosamente made in Italy: nel 1968 esce Vip. Mio fratello superuomo di Bruno Bozzetto, film d’animazione che racconta della stirpe supereroica dei Vip. A un certo punto Baffovip, ingannato dalla scritta “Supermarket”, sposa una commessa, per niente super; dall’unione nascono Supervip, supereroe muscoloso e invulnerabile, e Minivip. Minivip però ha un corpicino fragile, vulnerabilissimo, occhiali da nerd e due piccole ali insignificanti che lo sollevano al massimo a mezzo metro da terra. Ma Minivip, per quanto fantozziano (Fantozzi nasce lo stesso anno, non a caso), riesce a sventare il folle piano di Happy Betty, proprietaria della catena di supermercati HB, che vorrebbe trasformare i clienti in automi, e conquista anche l’amore di Nervustrella. Interessante notare come il personaggio di Supervip – di cui in effetti sfugge l’utilità nella logica complessiva del film – sia stato voluto dai produttori americani: in origine l’unico personaggio doveva essere Minivip. Ma per gli americani un supereroe loser è inaccettabile.

Nel 1969 è la volta di Paperinik: forse non tutti sanno che si tratta di un personaggio italiano, e diversamente non poteva essere, vista la nostra idea di un eroe sempre un po’ indolente e incapace. La figura di Paperino è ideale.

E che dire di Superciuk di Alan Ford? In un paese di evasori fiscali un panzone che come arma segreta ha l’alito di un pessimo barbera, ruba ai poveri per dare ai ricchi è perfetto. Siamo nel 1971.

E Rat-Man? Solo noi italiani potevamo pensare a un ratto come supereroe. Non solo: Rat-Man risulta tra i personaggi più amati dal pubblico dei fumetti. Nato nel 1989, è la negazione totale del supereroe, brutto, sgorbio e senza poteri. Ma tanto simpatico.

E per venire ai nostri oggi, fateci caso: Silvio Berlusconi sembra Clark Kent. Berlusconi è il Clark Kent della Brianza. Vedere per credere.

Berlusconi è l’uomo di titanio che sfida i mostri del comunismo. Si pone come una sentinella. Come un supereroe. (Ricordate i Fantastici Quattro che nel primo episodio devono battere i russi nella conquista dello spazio? O Iron Man che opera in piena guerra del Vietnam? Berlusconi fa lo stesso, soltanto con qualche decennio di ritardo…) Il «ghe pensi mi» è la versione brianzola della fuga nella cabina di Clark Kent.

Anche Berlusconi è un supereroe. È il «superleader» per usare la formula di Federico Boni. Eugenio Scalfari precisa: «quel corpo trasuda energia, ottimismo, capacità taumaturgiche, muscolatura mentale, umori, buona fortuna, sicurezza».

Del supereroe possiede alcune caratteristiche. Intanto il costume: spesso sfoggia una mantella, che gli era valso il titolo di «Cavaliere mascarato» da parte di “Striscia la notizia”. Altro elemento imprescindibile sono i vari copricapi, dalla bandana al colbacco, a seconda degli scenari operativi; la villa di Arcore è il suo quartier generale; il biscione di Mediaset il suo iconogramma inconfondibile; Letta il suo fido sidekick; stuoli di donne lo adorano; possiede superpoteri – di tipo economico e mediatico, dici niente. Inoltre, fedele alla linea supereroica classica, propone «soluzioni impossibili per problemi insolubili»: si va dall’abolizione dell’Imu e di balzelli vari alla creazione di milioni di posti di lavoro, passando per ponti di Messina e mirabolanti interventi mai visti (all’Aquila ne sanno qualcosa).

Con i precedenti supereroici che abbiamo visto (Minivip, Paperinik, Superciuk, Rat-Man), non stupiamoci del successo di Berlusconi.

Ma Berlusconi non è il solo. Tra le fila dei nostri supereroi ruspanti come non annoverare Roberto Calderoli? Che del gesto del supereroe per eccellenza si è appropriato. Il momento è solenne: il 15 febbraio 2006 durante un’intervista televisiva al Tg1 il politico mostra una maglietta raffigurante una caricatura di Maometto. Il gesto, da supereroe nell’ottica dell’allora ministro delle Riforme, suscita aspre reazioni, soprattutto in Libia, con la protesta davanti al Consolato di Bengasi. Calderoli si deve dimettere – la sua carriera da supereroe dura proprio poco.

Anche qua, la migliore dimostrazione è visiva.

Ed ecco cosa dice Maurizio Crozza di Mario Monti in uno dei suoi seguitissimi sketch a Ballarò: «Un anno fa sembrava un supereroe, adesso quando passa c’è gente che finge di parlare al telefono».

Come ricorda George Bernard Shaw «il bisogno del Superuomo è […] un bisogno politico». Il vero politico dovrebbe essere davvero una sorta di supereroe – della moralità, della giustizia, della sobrietà. Purtroppo a noi italiani, visti i precedenti, toccano più che altro dei Super Uomini Capra.

E non va certo meglio se ci spostiamo nella vicina Spagna. Anche i cugini iberici rimangono decisamente ai nostri livelli quanto a gestione cialtronesca degli eroi. L’esempio più clamoroso è quello di Rodrigo Díaz de Vivar, il celeberrimo Cid Campeador (1043-1099), l’eroe nazionale dell’identità castigliana e della Reconquista: ebbene il Campione (questo significa Campeador) altri non era che un sanguinario masnadiere. Nella battaglia di Golpejera vince con il sotterfugio, violando gli accordi. Ad Alcocer massacra la popolazione inerme. Entrando a Valencia il 15 giugno 1094 si appropria di tutti i beni gestendoli a suo uso e consumo. Uccide gli uomini più giovani, per evitare che si riorganizzino. Non rispetta gli accordi presi per la resa della città, così tortura il qadi Ibn Jahhaf – a cui aveva promesso, fra l’altro, di lasciare il governo della città – per farsi dire dove si trova il tesoro di re al-Qadir. Poi lo uccide in un modo che sconvolge anche i suoi più stretti collaboratori: Ibn Jahhaf viene sepolto fino alle ascelle in un fossato e bruciato vivo. Il celebre teologo Alvaro Pelagio lo accusa di essere senza scrupoli e di pensare solo ai propri interessi.

Simbolo ambiguo, fu ammirato anche dal Generalissimo Franco, che sostenne il film del 1961 di Anthony Mann con Charlton Heston nei panni dell’eroe.

«Non è un crociato, né un valoroso cavaliere. È un bandito», così la studiosa Lucy Hughes-Hallett.