Il dopo-lavoro di Apuleio

Il dopo-lavoro di Apuleio

(ovvero delle metamorfosi di Paul Hackett in After Hours di Martin Scorsese, USA 1985)

di Gigi Spina

- L’antefatto

La prima volta che ho visto Fuori orario[1] non avevo mai letto a fondo né incrociato per qualche ricerca particolare le Metamorfosi di Apuleio, conosciute anche come L’asino d’oro. Il film mi piacque per il ritmo e per i colpi di scena, per la composizione ad anello che riportava il protagonista nel luogo da cui tutto era cominciato, quella notte.

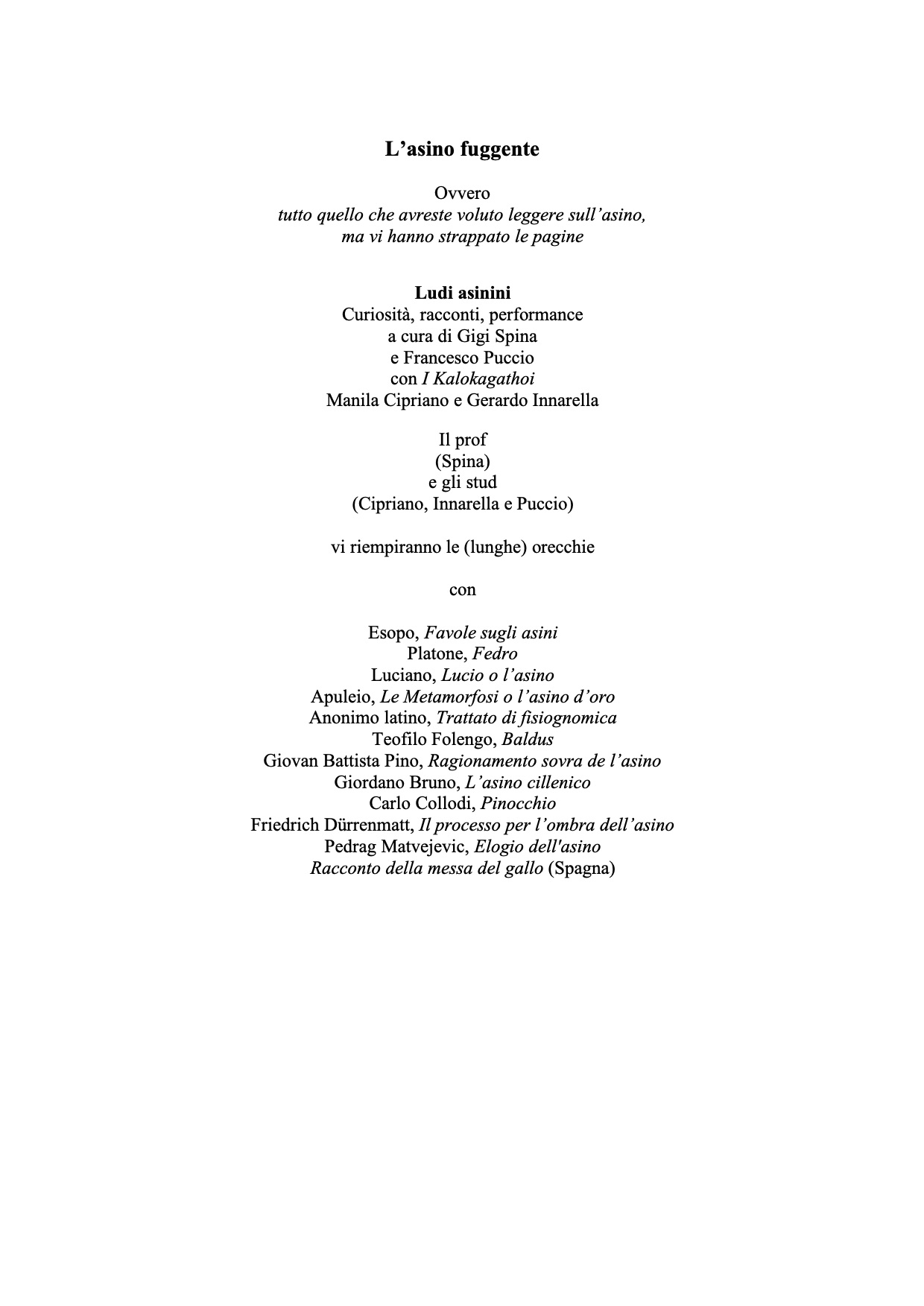

Un bel po’ di anni dopo mi capitò di dover leggere il testo di Apuleio; non per una ricerca, ma per scrivere il copione di una performance realizzata a Galassia Gutenberg[2] nel marzo 2008. La lettura del testo in traduzione, con confronti continui con l’originale, mi portò a ricordare quasi automaticamente Fuori orario, per nulla in particolare se non per le numerose peripezie e forse per qualche metamorfosi del protagonista. Dal primo numero, del 2010, e fino al 2017 (ultimo numero in cui è apparsa la sezione), ho curato la sezione Cinema e mondo antico della rivista online Dionysus ex Machina, ma il ricordo di Fuori orario e di Apuleio era rimasto nel cassetto.

Solo qualche tempo fa, l’annunzio della pubblicazione di un volume su Apuleio sullo schermo[3] mi ha spinto a riprendere in mano i pochi appunti, acquistare il libro, consultare la mia esperta insostituibile, Domitilla Campanile, e dare finalmente corpo alle vecchie intuizioni.

2. Storia di una ricerca

Qui mi fermo per un momento, perché vorrei dedicare qualche rigo a spiegare i motivi di questo incipit narrativo con elementi autobiografici, una modalità che ho adottato da qualche anno per i miei articoli e volumi. La pubblicazione di una ricerca, soprattutto su una rivista scientifica di settore, si presenta quasi sempre come prodotto oggettivo finito, cioè come risultato, anche se le (quasi sempre abbondanti) note spesso indulgono in dettagli del percorso. Manca spesso la voce dell’autore, i dubbi durante la ricerca stessa, gli occasionali momenti di serendipity che accompagnano qualche volta una ricerca, ecc. Tutti quegli elementi, insomma, che fanno del processo e non del solo risultato la vera sostanza di una ricerca, come del resto accade per ogni forma di traduzione. La nota, distinta dal testo, stacca innaturalmente un legame che ha segnato, invece, la vera dimensione del percorso. In più, di fronte ad alcune ricerche, non so se in particolare nel mio campo di studi, si ha l’impressione che l’autore/autrice voglia mantenersi oggettivo/a, quasi un tramite fra lettore/lettrice e la sua ricerca bibliografica. Mi è capitato qualche volta di obiettare a colleghi/colleghe anche a me molto cari/e: io vorrei discutere con te, non con la tua bibliografia. Insomma, la soggettività di chi scrive dovrebbe in ogni momento essere ben visibile, anche per consentire a più giovani studiosi/e (e questo è un altro motivo della mia scelta) di entrare anche nei singoli laboratori, nei dubbi durante il percorso, negli azzardi e nelle sfide (e anche nelle delusioni), per poter affrontare i propri studi e le proprie ricerche con rigore, certo, ma con minor timore e sacralità. In particolare nei nostri studi, che risentono forse, oggi, di una sorta di classicismo di ritorno: certo, le novità del presente non possono essere tenute fuori, ma affiora talvolta un culto persistente del classico come portatore comunque di verità, di lezioni, di insegnamenti che finiscono per diventare dogmi indiscutibili. Se poi questo orientamento si trasferisce nella scuola, dove, a mio parere, non servono, da parte del mondo della ricerca e dell’università, semplificazione e divulgazione di risultati, ma confronto professionale fra formatori di ambiti diversi, il danno potrebbe, in prospettiva, essere pesante. Il greco e il latino della scuola, infatti, devono far parte di, e modellarsi su una formazione più ampia, in vista della quale devono distillare gli elementi che rispondono allo scopo; nell’università, invece, la formazione disciplinare, già orientata in un settore e per questo scelta, deve recuperarne l’ampiezza, la profondità, con una continua attenzione ai possibili collegamenti con altri campi, con i quali la formazione nel settore delle culture antiche interagisce ogni giorno. Ecco perché ritengo, ora, di dover continuare a raccontare in prima persona le tappe successive, e tutte recenti, all’antefatto.

- Rivedere e rileggere: qualche confronto

È stato necessario, dunque, non saprei dire in quale ordine: rivedere After Hours (in originale con sottotitoli) e rileggere le Metamorfosi, cursoriamente, con il testo a fronte, per evitare di farsi fuorviare da qualche traduzione imprecisa. E poi cominciare a leggere la bibliografia: prima i testi, poi i commenti è un principio che mi sembra valga per ogni tipo di testo. In genere leggo per ultime anche le prefazioni.

Tento, aprendo una breve parentesi, di condensare in poche righe, per quanto è possibile, la trama dei due testi, film e romanzo.

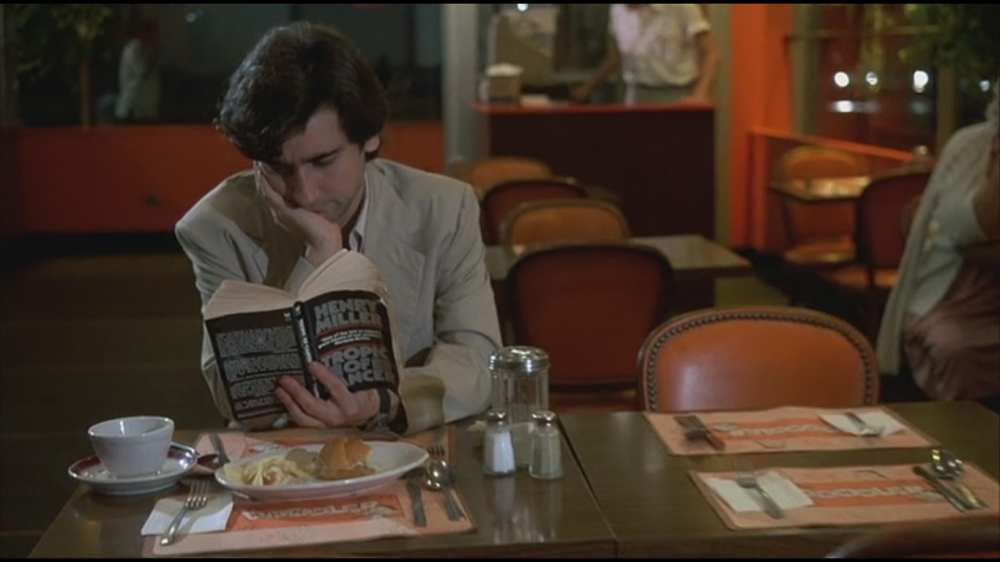

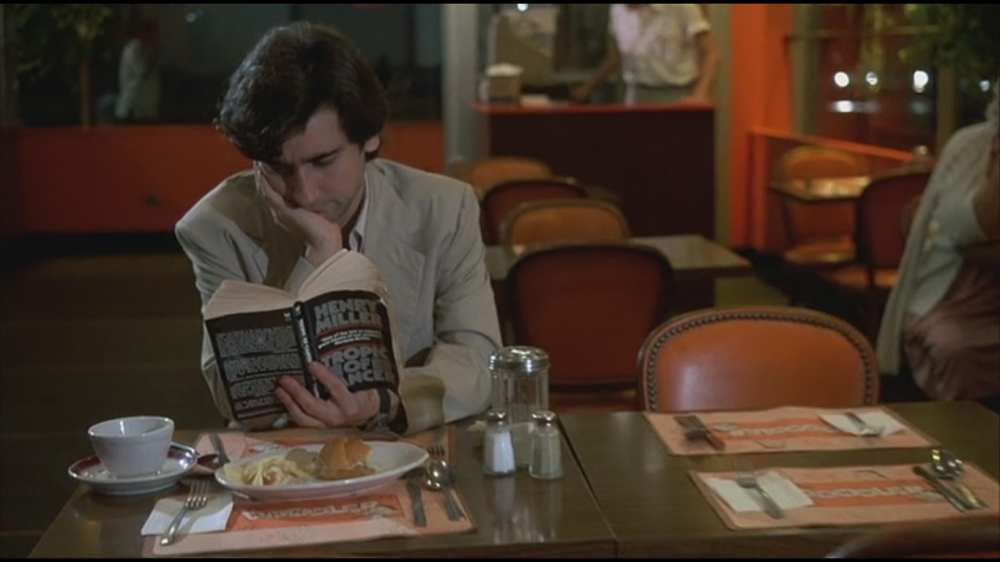

Il film: c’è un momento, verso la fine (1h17’38”), nel quale il protagonista, Paul Hackett, un programmatore di computer (computer data entry worker), racconta a un uomo che ha incontrato per caso durante la sua incredibile notte tutto quello che gli è accaduto dall’inizio del film. Ha appena urlato contro il cielo, quasi Jesus Christ Superstar a Soho[4] (il film di Norman Jewison è del 1973): «What do you want from me? What have I done? I’m just a word processor, for Christ’s sake»[5] (1h14’55”). Il racconto, abbastanza confuso, avviene a casa dell’uomo – qualche istante prima Paul aveva tentato di spiegare per telefono a un poliziotto perché avesse chiamato, ma il poliziotto aveva riattaccato – e trascura particolari importanti per il mio assunto, ma ho preferito affidare a due pagine della sceneggiatura (92-94)[6] e alla prima persona del narratore lo straordinario intreccio di persone e avvenimenti. Qualche piccola differenza con il sonoro originale del film non è rilevante[7].

Va solo premesso che il film inizia nel centro informatico, con Paul che insegna a un giovanotto ben vestito come lavorare al computer, solo che quello, senza accorgersene, inchioda Paul alla noiosa ripetitività del suo lavoro, dichiarando che non punta a fare per tutta la vita quello che sta imparando. Lo sguardo di Paul, mentre l’altro parla, vaga per l’ufficio, cercando di rintracciare brandelli di vita altrui, esterni al lavoro. La premessa è importante per quello che accadrà a Paul quando si chiudono i cancelli dell’edificio dove lavora e affronterà la sera e la notte, after hours, appunto (2’52”). Il tempo di questa avventura viene scandito da significative inquadrature di orologi, da polso, da tavolo, da muro: alle 23.32; all’1.40; alle 2.20; alle 4.10.

Ed ecco il racconto:

All right. I met … this girl … I got to know this girl. She gave me her phone number. In a cab on the way down to her friend’s all my money flew out the window. Now when I got to know her better, I must say I didn’t really like her, so I left. I mean, it just wasn’t going to happen so I left. I tried to take the subway, but the fare went up … Did you know the fare went up tonight? I didn’t know anything about that. Then I went back to the street … This bartender, he wanted to lend me money but I couldn’t get the money until I got the cash register key so he could open up his cash register to give me the money but he didn’t … I had to get the key from his apartment. Then when I was leaving his apartment and I saw these burglars stealing the sculpture, the, of, the sculptress was the roommate of the girl I met tonight and they were stealing her sculpture so I chased them and they dropped it and I took it back to her place, but this one time they weren’t burglars … they had actually purchased something, so of course the roommate was pissed at me but also because I walked out on that girl. So I was feeling sort of bad about the girl I met before and I went in to apologize but she’d killed herself. She … she … she’s dead.

Just … So, then I saw the waitress who works at the bar, worked, I think she quit, I don’t know … she invited me to her place. We became friends. Then I had to go back to the bar … he kept opening and closing the place all the time … I don’t know what that was all about … and a phone call came in and his girlfriend had killed herself … it was the same girl I came downtown to see in the first place … and then I thought it could have been because of me … then I got worried about Julie … Julie, who was the waitress, I told you, who was working at the bar. I ran right back, I said “I’ll be right back”, and I ran right up to her apartment, and I asked her if she was okay, you know because, like, for a second I thought “My God, what if another one kills herself?”, because, I mean, that can’t really happen, but who knows? The fare went up! And, uh, so I uh, I went back to uh, then I met this, uh, oh I went back to the Club Berlin to tell her about, the uh, that her roommate was dead, but … it was Mohawk night … I don’t know if you knew that, and I wouldn’t get a Mohawk to get in there. I just … it just isn’t worth it … So I, uh, left there and then I met this woman who was kind enough to let me use her phone but then she became enraged at me and I couldn’t, I still don’t understand that … there was some poster of me … she saw my face on some wanted poster, uh, so she wanted to, pretty much, she was gonna give me a ride home in her truck and changed her mind. You know … I just came downtown to get laid and now all these people wanna kill me … Maybe I, maybe I deserve it. Maybe I deserve to die, I don’t know … They could be right … I don’t know …

Il monologo narrativo dura quasi due minuti, ne mancano quasi diciotto alla fine del film.

Paul ha, dunque, il tempo di scendere in strada e di sfuggire di nuovo ai suoi inseguitori; tornare nel bar di Tom, il barista fidanzato di Marcy, la ragazza suicida. Tom, però, lo segnala agli inseguitori e Paul fugge verso il club Berlin, ormai vuoto, dove incontra June, una donna affascinante e malinconica, non giovanissima, cui chiede solo di poter parlare un po’, senza altre intenzioni. Durante un romantico ballo, improvvisato nella sala del club, la donna chiede cosa voglia Paul da lei, e Paul risponde: «I just want to LIVE». I due si spostano in un ambiente nel sottoscala del club, dove presto gli inseguitori si fanno sentire. Quello di June è anche un laboratorio di statue di cartapesta, così la donna trasforma velocemente Paul in una statua, molto simile a quella che lo perseguita fin dall’appartamento di Marcy e della coinquilina Kiki, una statua che ricordava L’urlo di Munch. Gli inseguitori, entrati nel laboratorio, non capiscono che dentro la statua c’è la loro preda e se ne vanno. June lascia Paul/statua nel laboratorio, nel quale si introducono Pepe e Neil, i due ladri già incontrati da Paul, che rubano di nuovo la scultura, caricandola sul loro furgone. Mentre ritorna la luce del giorno, il furgone scarica inavvertitamente Paul/statua dinanzi ai cancelli del suo ufficio, che puntualmente si aprono. La caduta ha mandato in frantumi l’involucro di cartapesta e Paul, sporco, stanco, scarmigliato, entra e si siede dinanzi al suo computer, che si accende salutandolo con una schermata familiare: «Good Morning, Paul». Titoli di coda[8].

Più complicato, forse, riassumere il romanzo, e non solo perché dura di più. Nelle prime righe, il (o un) narratore, rivolgendosi al lettore, dichiara che intreccerà storie di ogni genere e dà così inizio «a una trama di figure e sorti umane che hanno cambiato aspetto e sono poi vicendevolmente tornate quelle di prima»[9]. Lucio, il protagonista, sempre assetato di cose insolite (sititor novitatis), entra in scena come ascoltatore dei discorsi di due commercianti, in bilico fra millanteria e verità. Con la sua curiosità, Lucio sollecita Aristomene, uno dei due, a proseguire il racconto. La scatola cinese dei narratori si complica, perché Aristomene racconta quello che ha sentito dal suo amico Socrate. Ed è la storia che determina poi l’avventura di Lucio. Perché Socrate aveva raccontato di un’ostessa di nome Meroe, da cui si era rifugiato dopo essere stato derubato di tutto da terribili briganti (la presenza dei latrones è costante nel romanzo). Ma Meroe non è solo un’ostessa, è una maga, saga atque diuina, capace di ogni tipo di prodigio e di trasformare gli amanti infedeli in animali. Lo straordinario racconto di Aristomene (e di Socrate), ricco di tanti colpi di scena, termina, tra lo scetticismo del compagno di viaggio e la gratitudine di Lucio, pronto ad accettare qualsiasi stranezza dal destino, ma giunto ormai a Ipata per incontrare Milone, un notabile ricco e famoso, cui deve consegnare una lettera. Entrano così in scena altri personaggi chiave: la ancillula di Milone, Fotide; Birrena, una parente di Lucio incontrata per caso, che lo mette subito in guardia dalle malae artes e dal fascino nefasto di Panfile, la moglie di Milone, esperta in sortilegi necromantici – ecco una nuova maga! -, dedita anche lei alla trasformazione in animali degli amanti. Ma Lucio sa di essere curiosus e quindi saluta Birrena e corre a casa di Milone, pronto a insidiare Fotide, della cui chioma fa un breve elogio. Continuano a intrecciarsi cene e racconti, Lucio incappa in una sorta di ‘scherzi a parte’ in onore del dio Riso; giunge la notte in cui Fotide decide di rivelare a Lucio i segreti di Panfile. I due, Lucio e Fotide, nascosti, vedono la maga cospargersi di unguento, trasformarsi in gufo e volare via. Lucio, allora, chiede a Fotide di far provare anche a lui l’unguento della padrona, ma Fotide sbaglia barattolo e la metamorfosi di Lucio in asino (III, 24-25) apre una nuova fase del romanzo e della narrazione. Anche se basterebbe, come suggerisce la ragazza, masticare delle rose per tornare Lucio, per ben 8 libri ogni tentativo fallirà. Lucio/asino passerà di padrone in padrone, rapito subito da ladroni penetrati in casa di Milone; ascolterà in ogni sua tappa e in ogni nuova dimora racconti meravigliosi, come quello, celeberrimo, di Amore e Psiche; tenterà più volte la fuga; incontrerà i sacerdoti della dea Siria; rischierà di essere ucciso e macellato; conoscerà la fatica del mulino; un padrone ortolano; un padrone soldato, che lo vende a due cuochi, schiavi di un uomo molto ricco, Tiaso di Corinto, circostanza che almeno consente all’asino di mangiare finalmente come fosse Lucio. Ci si avvia verso la conclusione, perché Tiaso, colpito dai comportamenti ‘umani’ dell’asino, lo porta con sé a Corinto, dove Lucio/asino viene accolto da una folla curiosa di vedere i suoi prodigi. Una matrona finisce addirittura per desiderarlo e paga per passare una notte con lui. Ma quando Lucio rischia di doversi accoppiare in pubblico con una povera disgraziata, condannata a essere sbranata, riesce a fuggire di nuovo. Giunto a Cencre, invoca la dea Iside: redde me meo Lucio. Iside gli appare e gli prospetta la liberazione dal corpo d’asino, durante l’imminente processione isiaca. La metamorfosi di ritorno si compie, Lucio ridiventa uomo (XI, 13) e viene iniziato ai misteri di Iside. Infine parte per Roma, dove la sua iniziazione viene perfezionata e completata: gli appare in sogno Osiride, di cui diventa decurione quinquennale, una corporazione sacerdotale fondata ai tempi di Silla. Fine del romanzo.

Preferisco, a questo punto, elencare in ordine sparso i passaggi del film che la lettura di Apuleio mi ha in qualche modo ricordato. Al di là della trama complessiva, fatta di avventure una dietro l’altra nella notte ‘stregata’[10], sottolineo almeno la insistita presenza di ladri, l’atmosfera di magia, se non stregoneria, che accompagna gli incontri di Paul[11]; la presenza di molti racconti dei vari personaggi; il rilievo dato alla pettinatura di Julie, la waitress (vedi Apuleio e l’elogio della chioma: II, 8-9); i poster con l’identikit di Paul (le accuse, che Lucio/asino sente rivolte a Lucio/uomo, di essere il ladro che ha derubato Milone e l’impossibilità di difendersi: VII, 1-3); la trasformazione di Paul in statua di cartapesta, che diventa l’involucro che continua a contenere una persona, come l’asino continua a contenere Lucio e la sua mente pensante; l’invocazione di Paul al cielo, che avvia la fase dello scioglimento finale, come la preghiera di Lucio a Iside.

- La bibliografia, i modelli

Portate, dunque, a termine le prime due operazioni, lettura e visione (ma l’ordine può essere una scelta personale, quindi non credo utile rivelare la mia; ai risultati ho già fatto cenno), affronto il libro di Musio, che è il più recente e promette una trattazione esauriente. L’assenza di Scorsese nei riferimenti bibliografici – per ricerche come la mia si rivelano sempre utili anche gli indici dei nomi, per una prima indagine – mi fa già capire che apprenderò molto, ma non sul tema che sto indagando. Il film su Apuleio analizzato nel volume è, infatti, un film del regista Sergio Spina (coincidenza, nessuna parentela), un film del 1970 che comprende in un’unica sceneggiatura due opere di Apuleio, le Metamorfosi e l’Apologia[12]. Il titolo è, infatti, L’asino d’oro: processo per fatti strani contro Lucius Apuleius cittadino romano. Film non particolarmente famoso né segnalato, anche se ne dà scrupolosa notizia un repertorio che mi è stato sempre utilissimo nelle mie ricerche sul cinema e il mondo antico: parlo de L‘Antiquité au cinéma, di H. Dumont, Paris-Lausanne 2009, un dettagliato elenco commentato dei film relativi al mondo antico, non solo greco e latino. Il film di Sergio Spina vi figura al nr. 1971 (p. 265 s.) e viene definito «un film intellectuel, à peine distribué». Un po’ deluso dal fatto che il volume di Musio non possa aiutare la mia ricerca, annoto la sottolineatura della «prima colpa del protagonista, la curiositas» (p. 42). Bisogna quindi passare a bibliografia meno recente, approfittando della digitalizzazione di molte recensioni e articoli apparsi a ridosso del film di Scorsese, nel 1985. Emerge, così, la figura dello sceneggiatore, John Minion, allora ventiseienne, che, come ricorda Vincent Canby nella recensione apparsa il 13 settembre 1985 su The New York Times, «wrote it originally as part of an assignment for a film course at Columbia Unversity. Mr. Minion has a fine feeling for the absurd that Mr. Scorsese respects and illuminates right up to – though not including – the last scene, when ”After Hours” turns out to have been a large firecracker with a very small ”pop.”»[13].

La figura dello sceneggiatore, in realtà, riserva un po’ di sorprese, sulle quali mi soffermerò più avanti. Quello che colpisce subito, invece, nella bibliografia consultata, è la ricerca dei modelli, degli ipotesti, letterari o filmici, dei riecheggiamenti ai quali sembra essersi ispirato, secondo le analisi dei critici, il film di Scorsese, modelli fra i quali non figura, però, Apuleio. Provo quindi a elencarli (sottolineati) in ordine cronologico di riferimento bibliografico, così come appaiono citati:

- Faber, Kafka on the Screen: Martin Scorsese’s “After Hours” , «Die Unterrichtspraxis / Teaching German» , 19/2, Autumn 1986, pp. 200-205: Franz Kafka [opere varie]; Friedrich Murnau’s Nosferatu; Hitchcock’s Rear Window.

- van Daalen, Review: After Hours, «Film Quarterly», 41 (3), 1988, pp. 31–34: The Odyssey, The Inferno, Candide, Miller’s Tropic of Cancer[14], The Wizard of Oz, Mad Magazine.

- Doré, Review of [After Hours / Quelle nuit de galère, États-Unis, 1985, 97 minutes], «Séquences» 244, 2006, p. 23: Kafka, Douze Travaux d’Astérix.

- Iovinelli, Il salto oltraggioso del grillo. Saggi di narrativa e cinema, Roma 2010[15]: Boccaccio, Decameron, la novella di Andreuccio da Perugia.

- Sterritt, Images of Religion, Ritual, and the Sacred in Martin Scorsese’s Cinema, in A. Baker, A Companion to Martin Scorsese, Malden MA 2015: James Joyce, Ulysses (Circe episode); il mito di Orfeo ed Euridice; Enoch in Genesi 5,24; Franz Kafka, The Trial.

Aggiungerei, dalla bibliografia consultata[16], P. James, Keeping Apuleius In The Picture. A dialogue between Buñuel’s Discreet Charm of the Bourgeoisie and The Metamorphoses of Apuleius, «Ancient Narrative» 2000, pp. 185-207, non perché analizzi il film di Scorsese, ma perché individua un legame tematico fra le Metamorfosi di Apuleio[17] e The Discreet Charm of the Bourgeoisie di Luis Buñuel (Francia-Italia-Spagna 1972). Segnalo questo contributo anche perché, in una della note finali (30, p. 204), l’autrice cita H. Elsom, Apuleius and the Movies, in Groningen Colloquia on the Novel, II, Groningen 1989, pp. 141-150, molto importante per la mia ricerca, articolo che conoscevo grazie a Domitilla Campanile.

Al contributo della Elsom conviene ora dedicare maggiore attenzione, perché è, a mia conoscenza, la prima (e finora unica) a citare Apuleio in relazione ad After Hours. Il titolo del suo articolo, Apulieus and the Movies, prometterebbe una ricognizione generale della presenza sullo schermo di Apuleio, autore che la studiosa predilige (in particolare per il Golden Ass). Colpisce, però, il fatto che manchi alla Elsom, che esclude che il romanzo di Apuleio sia stato mai «metamorphosed into a film», la conoscenza del film di Sergio Spina. In ogni caso, le potenzialità filmiche del romanzo sono, per la Elsom, innegabili. Fellini (Satyricon), Cocteau (La Belle et la Bête) e Pasolini le hanno colte e a esse si sono ispirati. Si citano anche, per semplici richiami tematici, Tom Jones di Tony Richardson, La voie lactée di Buñuel, ma la sostanza è data dal fatto che, come efficacemente scrive l’autrice, «Lucius is, so to speak, a camera». Accanto alle potenzialità, però, vengono indicati i motivi che avrebbero impedito fino ad allora una versione cinematografica del Golden Ass (il film di Sergio Spina, ovviamente, smentisce tale assunto, al di là di ogni possibile giudizio, anche negativo, sul risultato), in gran parte dovuti al back-ground storico-letterario del romanzo. Nel corso dell’analisi, appare Scorsese col suo After Hours. Cito (p. 145):

A second and associated reason for the absence of the Golden Ass from the screen is the fact that the issues which it raises – authority, the value of life, the nature of happiness – can be dealt with in much more immediate terms for a modern audience. For example, the story of an amiable, naïve and inquisitive young man in an alienating urban nightmare is well told in Martin Scorsese’s 1985 film After Hours. […] Although After Hours is Apuleian in spirit, this is largely because as the writer Salman Rushdie has pointed out[18] the Golden Ass offers an alienated view of the infernal urban landscape, which is similar to that of a modern resident of New York City. Why, then, reproduce urban terror in antiquity when there is so much available today?

Insomma, la riflessione della studiosa parte dal presupposto che le Metamorfosi di Apuleio non siano mai state tradotte in film[19], che potrebbero esserlo solo a determinate condizioni e che i registi in grado di farlo, perché hanno operato intelligenti soluzioni di rapporto con testi e culture antiche in alcuni (e segnalati) loro film, sarebbero stati Pasolini (Il Vangelo secondo Matteo)[20] e Cocteau (La Belle et la Bête), l’unico film che si ispira a un pezzo del romanzo, ma, secondo lo stesso regista, non ne è una rielaborazione, bensì si struttura come un’opera poetica originale.

Volendo riassumere: mentre ero riuscito a trovare per la prima volta una connessione fra After Hours e le Metamorfosi di Apuleio, questa connessione veniva negata dalla stessa studiosa che l’aveva introdotta, soprattutto perché il film di Scorsese veniva considerato, sì, apuleiano nello spirito, ma solo perché – azzarderei il paradosso – Apuleio era già scorsesiano come narratore.

In più, come mi ha fatto notare Angela Andrisano, che ringrazio, è davvero strano che nella bibliografia consultata non compaia, in riferimento ad Apuleio e il cinema, nessun riferimento a un film totalmente ‘asinino’ di Robert Bresson, Au hasard Balthazar (Francia-Svezia 1966): le peripezie dell’asino Balthazar sono sicuramente ispirate alle Metamorfosi, oltre che alla Bibbia[21] e a L’Idiota di Dostoevskij. Abbandono subito questo ulteriore risvolto della ricerca, annotando solo che il film di Bresson contempla un processo di umanizzazione di un asino, inverso a quello di asinizzazione di un uomo presente nel romanzo di Apuleio.

- Ipse dixit

Non mi era rimasto, dunque, che concentrare l’attenzione sulle due figure chiave di After Hours, lo sceneggiatore John Minion e il regista Martin Scorsese, alla ricerca di qualche appiglio concreto all’idea che almeno uno dei due conoscesse le Metamorfosi e in qualche modo ne avesse tratto qualche spunto.

Dalle fonti consultate in rete[22], la figura di Joseph Minion sembra, però, non solo molto lontana da Apuleio, ma troppo, e pericolosamente, vicina a un monologo radiofonico di Joe Frank, Lies, del 1982, dal quale sembra aver plagiato almeno una buona parte iniziale della sceneggiatura.

Martin Scorsese racconta di After Hours in Scorsese on Scorsese, il volume fondamentale, arricchito e aggiornato dalla prima edizione del 1989[23], che segue attraverso le stesse parole del regista la straordinaria carriera di un Maestro ancora capace di creare. Dalle poche pagine dedicate al film non ho potuto ricavare nessun elemento utile per la mia ricerca. Scorsese parla del finale; rivela di non aver mai letto Kafka, che pure molti, come abbiamo visto, hanno richiamato come modello. Per primo l’aveva fatto Michael Powell, il famoso regista, cui Scorsese aveva mostrato il film. Parla anche di un modello registico, Hitchcock, del cui stile (Marnie, in una particolare scena) After Hours sarebbe una parodia. Nulla di più.

La sorpresa sarebbe arrivata, però, proprio dal regista: in un dialogo con Janet Maslin[24], critica cinematografica e letteraria del The New York Times, il 9 novembre 2002, Scorsese risponde così a una domanda dell’intervistatrice:

MASLIN: Is there any kind of film that you wish you could make but you just don’t…? You have ventured outside of the gangster thing a lot of different times, but you often come back to it, as you have now. And I wonder if there’s anything you think of as just being too far away from that.

SCORSESE: I’d like to make… I’m fascinated by the ancient world; I’d like to make a film from the point of view of pre-Christian thought and religion. Like Apuleius’s The Golden Ass would be great. A very religious book; Apuleius was a priest of Isis. By reading the classics – or trying to read them! I wish I had a classic education. I didn’t have a classic education, but I try to get through ‘em – and I think the interesting thing is trying to see the world apart from – not through the lens, so to speak, of Judeo-Christian thought and religion. Not to put that aside, but I want to see what else links us as human beings and who we are, you know.

After Hours non è dunque un film esplicitamente ispirato a The Golden Ass, ad Apuleio. Ma Scorsese aveva un film apuleiano in testa, film che avrebbe voluto fare. Non dice da quando l’aveva in mente, ma a me basta la sua risposta per dire che è valsa la pena portare avanti questa ricerca e aver trovato, forse, negli spunti che ho individuato, piccoli segnali di quel desiderio non portato avanti fino in fondo. Non portato avanti esplicitamente, ma ‘regalato’ a un ridotto pubblico ‘apuleiano’ attraverso tracce non proprio indecifrabili.

Ora non rimarrebbe che sottoporre queste mie riflessioni allo stesso Martin Scorsese, per averne il parere decisivo. Solo che quando il regista è stato a Bologna, il 23 giugno 2018, e ha dialogato sul palco del Teatro Comunale, per la rassegna il Cinema Ritrovato, con Jonas Carpignano, Matteo Garrone, Valeria Golino e Alice Rohrwacher[25], io non avevo ancora ripreso in mano i miei appunti, riletto Apuleio, rivisto After Hours, scritto questo articolo. E quindi non avrei neanche potuto chiedergli se conoscesse il film di Sergio Spina, l’unico regista che ha avuto il coraggio di portare sullo schermo, a suo modo, un Lucio trasformato in asino.

* Il mio grazie di cuore va a Domitilla Campanile che, fin da quando le ho comunicato il tema della mia ricerca, mi ha generosamente fornito utilissime indicazioni bibliografiche e poi suggerimenti al testo elaborato. Una conferma di amicizia e competenza indiscutibili. Ringrazio anche Angela Andrisano, che mi ha suggerito un imprescindibile film legato al romanzo di Apuleio.

[1] Fuori orario è il titolo italiano del film di Martin Scorsese After Hours, USA 1985. Film a colori, 97’. Sceneggiatura: Joseph Minion. Con Griffin Dunne (Paul Hackett), Rosanna Arquette (Marcy Franklin), Linda Fiorentino (Kiki Bridges), Verna Bloom (June), Teri Garr (Julie), Catherine O’Hara (Gail), John Heard (Thomas), Tommy Chong (Pepe), Cheech Marin (Neil). Vincitore a Cannes per la migliore regia, nel 1985.

[2] La fiera napoletana del libro fu per molti anni, grazie all’editore Liguori, un evento coinvolgente e nuovo per la città.

[3] A. Musio, Reus, magus, auctor: Apuleio sullo schermo, Lecce 2020. Qualche mese prima la Fondazione Valla, diretta ora da Piero Boitani, ha avviato meritoriamente la pubblicazione delle Metamorfosi apuleiane, per le cure di Luca Graverini (Introduzione, traduzione e commento) e Lara Nicolini (testo critico e nota al testo). Finora è uscito il primo volume (2019), con i primi tre libri degli undici che compongono l’opera. Nel corso dell’articolo mi rifaccio a questo volume per traduzione e commento, soprattutto perché non affronto, visto il mio scopo, nessuno dei complessi problemi posti dall’opera di Apuleio. Un’originale storia del romanzo greco e latino si deve a M. Doody, La vera storia del romanzo, trad. it. di R. Coci, Palermo 2009 (The True Story of the Novel, 1996).

[4] Diverso riferimento, a Enoch in Genesi 5,24, propone D. Sterritt, Images of Religion, Ritual, and the Sacred in Martin Scorsese’s Cinema, in A. Baker, A Companion to Martin Scorsese, Malden MA 2015, pp. 91-113: 101-102. Su Soho nel film di Scorsese si veda B. Kredell, Borderlines: Boundaries and Transgression in the City Films of Martin Scorsese, in A. Baker, A Companion to Martin Scorsese, Malden MA 2015, pp. 331-351: 341-344.

[5] Il modo in cui Paul si autodefinisce, just a word processor, mi fa notare Domitilla Campanile, assegna al programmatore quasi il ruolo di software, di strumento di lavoro, non di lavoratore. Quasi che Paul voglia accentuare il suo ruolo di elaboratore di parole, di racconti, ma anche, purtroppo, di formattatore obbligato di esperienze angoscianti di vario tipo.

[6] After Hours, a screenplay by Joseph Minion, 6/6/84, 4/th Draft: https://cinephiliabeyond.org/darkly-comedic-delightfully-manic-hours-one-scorseses-best-films/. [visualizzato a settembre 2022]

[7] Anche P. Doré, Review of [After Hours / Quelle nuit de galère, États-Unis, 1985, 97 minutes], «Séquences» 244, 2006, p. 23, mette in rilievo lo straordinario riassunto di 2 minuti di Paul.

[8] Va ricordato che la sceneggiatura terminava con una conclusione diversa e inquietante, che troviamo nelle scene che precedono il finale del film: gli occhi di Paul/statua che fissano terrorizzati la strada dall’interno del furgone, che diventa sempre più piccolo allontanandosi mentre aumenta la luce di una nuova giornata. Sul finale si veda anche D. Sterritt, Images of Religion, Ritual, and the Sacred in Martin Scorsese’s Cinema, in A. Baker, A Companion to Martin Scorsese, Malden MA 2015, p. 100.

[9] I 1,2 : Figuras fortunasque hominum in alias imagines conuersas et in se rursum mutuo nexu refectas. All’importanza cruciale del prologo e alle sue 119 parole, è stato dedicato un volume con ben 24 interventi: A. Kahane, A. Laird, A Companion to the Prologue of Apuleius’ Metamorphoses, Oxford 2001.

[10] A proposito di avventure, è utile segnalare che Apuleio (II 14,1) ricorre già a un modello narrativo (Ulixea peregrinatio), con l’aggettivo attestato per la prima volta, per definire, per bocca di Diofane, un amico di Milone, un viaggio disastroso (dira peregrinatio).

[11] Fra i racconti ‘strani’ che tocca ascoltare a Paul, si segnala quello di Marcy, la ragazza suicida. L’ex marito, Franklin, nel momento dell’orgasmo, gridava: «Surrender Dorothy», la famosa frase che la strega traccia nel cielo, col fumo nero della sua scopa, nel film The Wizard of Oz di Victor Fleming (USA 1939).

[12] L’intero film si trova in rete: https://www.youtube.com/watch?v=UhTuidoUBpI (visualizzato a settembre 2022), ma il video è malamente montato.

[13] https://www.nytimes.com/1985/09/13/movies/after-hours-from-martin-scorsese.html [visualizzato a settembre 2022]

[14] È il libro che sta leggendo Paul quando, nelle scene iniziali, incontra Marcy.

[15] https://www.academia.edu/39247359/Il_salto_oltraggioso_del_grillo_Saggi_di_narrativa_e_cinema [visualizzato a settembre 2022] Dal documento scaricato online (che sembra essere un’ultima bozza con correzioni) non è possibile ricavare il numero di pagina. In ogni caso, si tratta del capitolo 4 della Prima parte: Un epigono di Andreuccio da Perugia: il protagonista di After Hours di Martin Scorsese (1985).

[16] Segnalo anche B. Eggert, Essay on After Hours, «Deep Focus Review», 7 dicembre 2013, con richiami ad altri film di Scorsese e riflessioni sul finale: https://deepfocusreview.com/definitives/after-hours/ [visualizzato a settembre 2022]; B. Gibson, Troubling Mastery: Scorsese’s and Kubrick’s Psychosexual New York Odysseys, «Bright Lights Film Journal», October 19, 2020, sulle odissee psicosessuali della New York di Scorsese e Kubrick.

[17] Paula James aveva già pubblicato, nel 1987, uno studio su Apuleio: Unity in Diversity. A Study of Apuleius’ Metamorphoses, Hildesheim-New York.

[18] L’autrice si riferisce a un articolo firmato ‘Salman Rushdie in America’, Travels with the Golden Ass, apparso su The Guardian il 17 aprile 1987, p. 11 (non il 18 aprile, come scrive Elsom), in cui lo scrittore recensisce la traduzione del Golden Ass di R. Graves, apparsa nei Penguin Modern Classics. Rushdie scrive: «The picture of America emerging from this notes is, of course, in some sense “unfair”. What you see depends on where you look. But the Apuleian America does exist, and I make no apology for looking at it».

[19] Presupposto giusto, se preso alla lettera – nel senso di trascrizione filmica -, per Scorsese, ma errato per la non citazione del film di Spina.

[20] Illuminante una ‘confessione’ di Elsom, p. 146, molto vicina allo spirito delle mie riflessioni iniziali: «Pasolini is for me the person who should have made the film of the Golden Ass. (In fact, I began researching this paper in the mistaken belief that such a film was Pasolini’s next project at the time of his death.)». Va rilevato che, se Elsom non conosce il film di Sergio Spina, Musio, che, come abbiamo visto, ne ha pubblicato recentemente una approfondita analisi, non ha in bibliografia, nonostante il titolo del suo volume, Elsom.

[21] M.W. Winkler, che ringrazio per la lettura e per alcuni suggerimenti relativi a questo articolo, mi ricorda che le sofferenze e la morte di Balthazar lo avvicinano, per alcuni critici, alla figura di Gesù, quindi ai Vangeli. A questo proposito, ancora Winkler sottolinea giustamente che va ricordato uno dei film in cui Scorsese si è misurato col mondo antico: The Last Temptation of Christ (1988).

[22] Elenco qui i siti visualizzati nel settembre 2022, a partire da wikipedia (inglese): https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Minion, fino ai siti su Joe Frank e sul plagio, più o meno esaurienti: https://www.joefrank.com/shop/lies/; http://jfwiki.org/index.php?title=Lies; http://www.edrants.com/joseph-minion-plagiarized-joe-frank/;

https://www.reddit.com/r/joefrank/comments/d2jx8d/the_joe_frank_martin_scorsese_connection/; https://andrewhearst.com/blog/2008/05/the-scandalous-origins-of-martin-scorseses-after-hours.

[23] Io ho consultato la traduzione italiana I. Christie e D. Thompson (curr.), Scorsese secondo Scorsese, nuova ed. agg., Milano 2003, pp. 126-129 (Scorsese on Scorsese, 1989, 2003).

[24] J. Maslin, A Pinewood Dialogue with Martin Scorsese, © «Museum of the Moving Image», 2002 [visualizzato a settembre 2022] http://www.movingimagesource.us/files/dialogues/2/63569_programs_transcript_html_258.htm

[25]https://www.youtube.com/watch?v=1mV1_pJ-Muo&index=3&list=PLx3uAGILdftDkSEhC1efhZOaSF35hD2dy [visualizzato a settembre 2022].

Quanti anni ha Carlos Martín? Abbastanza da poterti raccontare della Transición democrática española, il non facile periodo seguito alla morte di Franco, della rinascita del paese, e quando ti dice della Spagna degli anni dieci e venti, e cita

Quanti anni ha Carlos Martín? Abbastanza da poterti raccontare della Transición democrática española, il non facile periodo seguito alla morte di Franco, della rinascita del paese, e quando ti dice della Spagna degli anni dieci e venti, e cita

“Delle farfalle che riposano le ali si dice che siano chiuse a libro. Spetterà al lettore adesso fare in modo che di nuovo il soffio di vita, ineffabile lo schiocco, il battito, faccia giungere altrove le parole che vi sono contenute, perché psiche in greco vuol dire sia anima che farfalla. E che tra le pagine possa scorgervi come una debole e impercettibile traccia del passaggio di un angelo minore o di una farfalla dal manto merlettato di bianco e nero.” Questo avevo scritto in una prefazione, preludio, al bel racconto fotografico di Rino Bianchi su vino e scrittura. L’indomani avrei fatto il mio corso di filosofia con una classe assolutamente brillante, ventuno anime curiose, attente, colte e avendo qualche giorno prima comunicato la data del contrôle ci eravamo lasciati con un po’ di ansia, la loro di non riuscire a fare un buon lavoro e la mia di essere stato sufficientemente “didattico” nella preparazione della nozione in questione: le bonheur.

“Delle farfalle che riposano le ali si dice che siano chiuse a libro. Spetterà al lettore adesso fare in modo che di nuovo il soffio di vita, ineffabile lo schiocco, il battito, faccia giungere altrove le parole che vi sono contenute, perché psiche in greco vuol dire sia anima che farfalla. E che tra le pagine possa scorgervi come una debole e impercettibile traccia del passaggio di un angelo minore o di una farfalla dal manto merlettato di bianco e nero.” Questo avevo scritto in una prefazione, preludio, al bel racconto fotografico di Rino Bianchi su vino e scrittura. L’indomani avrei fatto il mio corso di filosofia con una classe assolutamente brillante, ventuno anime curiose, attente, colte e avendo qualche giorno prima comunicato la data del contrôle ci eravamo lasciati con un po’ di ansia, la loro di non riuscire a fare un buon lavoro e la mia di essere stato sufficientemente “didattico” nella preparazione della nozione in questione: le bonheur.

Uno slogan per il futuro

Uno slogan per il futuro