di Alberto Cristofori

[Accolgo e pubblico volentieri il testo di Alberto Cristofori dedicato alle sue iniziative dantesche. In particolare il 14 e il 15 settembre avrà luogo la lettura integrale dell’Inferno in un centro culturale e sportivo di via Padova, alla periferia nord di Milano.B.C]

Il testo che segue è la rielaborazione di alcune osservazioni da me annotate alla bell’e meglio in vista della lettura-commento del I canto, nell’ambito della lettura-commento integrale della Commedia che ho iniziato in questo anno 2019 e che mi impegnerà fino al 2021 nella libreria milanese del Tempo ritrovato. Il progetto si intitola “Il lettore di Dante” perché muove dall’ipotesi che sia possibile leggere, e non solo studiare, il poema trecentesco, seguendo le strategie attraverso cui Dante definisce, nel testo, il proprio pubblico di riferimento, precisandone a poco a poco le caratteristiche fondamentali.

In un precedente articolo su questa rivista (qui il link) spiegavo le ragioni per cui mi sembra importante leggere e rileggere Dante, e riproporre la Commedia ogni volta che sia possibile: come simbolo di resistenza all’incultura mediatica e politica che si vorrebbe trionfante, e come occasione per riscoprire un metodo di lettura e di analisi del mondo che, a dispetto dei settecento anni che ci separano dall’esperienza di Dante, continua a rivelarsi utile e fecondo.

Il 14 e il 15 settembre, per gli stessi motivi, leggerò integralmente l’Inferno, senza commento, in un centro culturale e sportivo di via Padova, alla periferia nord di Milano. E in autunno conto di portare almeno qualche canto in un carcere della Lombardia. Spero che queste poche pagine diano un’idea delle riflessioni alla base di queste e di altre iniziative simili.

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Che ai primi tre versi della Commedia si accompagnino, nella maggior parte delle edizioni in commercio, quasi due pagine di note, gonfie di citazioni dotte, dalla Bibbia al Convivio e all’Ottimo e al Boccaccio e giù giù fino al Sapegno, a me pare uno spauracchio, più che un aiuto, per il lettore, e forse anche un parziale tradimento del progetto dell’autore.

Il significato letterale della terzina, così come quello figurato, non necessita infatti di molte spiegazioni: il lettore comprende benissimo che Dante, autore e protagonista del poema, avendo smarrito “la diritta via”, si ri-trova (cioè trova di nuovo se stesso, riprende coscienza di sé, come risvegliandosi da un sogno: lo dirà subito dopo) nel mezzo di una selva oscura (anche le ragioni dell’oscurità, e quindi i suoi significati secondi, verranno spiegate nei prossimi versi).

Che la vita umana si possa paragonare a un arco, col punto culminante che coincide con il trentacinquesimo anno, non è un’idea originale di Dante, e lui stesso lo dichiara nel Convivio. Del resto, sapere che Dante compie il suo viaggio esattamente a 35 anni, ovvero nell’anno 1300, per il momento non è affatto essenziale: Dante stesso tornerà su queste informazioni quando ce ne sarà bisogno – per ora dobbiamo cogliere piuttosto che la vita di cui Dante parla non è la sua, ma la “nostra”, quella di tutti; e che il “mezzo del cammin” è il luogo in cui sempre ci troviamo, stretti come siamo fra passato e futuro.

La scommessa, se vogliamo leggere e non studiare il I canto dell’Inferno, è che la selva, la via, e poi il colle, il sole, le fiere, Virgilio, tutti gli elementi del racconto insomma, possano trovare spazio a poco a poco nella nostra immaginazione. Dico scommessa perché questi versi li abbiamo talmente nell’orecchio che non siamo più in grado di “leggerli”. Come non riusciamo più a “vedere” la Gioconda, o La creazione di Adamo nella Cappella Sistina, se non attraverso un percorso di riscoperta. L’eccesso di ripetizione ha svuotato di senso il testo, l’ha ridotto a cantilena, a rumore di fondo – le Quattro stagioni al supermercato. Come potevano suonare allora questi versi ai loro primi lettori, o meglio al lettore ideale a cui Dante intendeva rivolgersi?

Io credo che il lettore a cui Dante pensava dovesse rimanere colpito innanzitutto dal carattere narrativo di questo incipit: quando, dove, chi, cosa, perché – la prima strofa del poema contiene tutti gli elementi base della narrazione. (Possiamo ipotizzare che per questo motivo, fra gli altri, il progetto del Convivio sia fallito e sia stato abbandonato: perché, al contrario della Vita nuova e della Commedia, non era sorretto da un Grande Racconto.)

E nello stesso tempo quel lettore ideale vedeva deluse alcune delle sue attese, giacché Dante salta a piè pari ciò che di solito si trovava in limine ai poemi classici come ai romanzi contemporanei, cioè il prologo-argomento-invocazione, e lo getta, senza preamboli, nel mezzo di una storia. Argomento e invocazione arriveranno a breve, ma il lettore non lo sa, e la loro collocazione imprevista equivale, per ora, a un’assenza.

Proviamo dunque a seguire Dante in questa sua scelta: lasciamoci catturare dalla fabula, rimandando a più tardi l’approfondimento di dettagli, dubbi e questioni critiche. Il ritmo narrativo, fino all’incontro con Virgilio, è quello di un incubo adrenalinico. Dante si ritrova tutt’a un tratto in mezzo alla selva, è in preda al terrore perché la selva è oscura e selvaggia e lui non ricorda nemmeno come ci è entrato (dormiva…) e quindi non sa come uscirne – ma tutt’a un tratto vede il colle illuminato dal sole che sta per sorgere (ecco dunque la spiegazione dell’oscurità della selva, interna alla logica del racconto: è ancora notte…) e, rincuorato, come farebbe qualunque naufrago approdato fortunosamente a una terra sconosciuta, incomincia l’ascesa; la quale ascesa è però ostacolata tutt’a un tratto dalla lonza, poi dal leone, infine dalla lupa – e mentre il poeta, ormai disperato, sprofonda di nuovo nel buio della selva, ecco apparire tutt’a un tratto lo spettro di colui che si rivelerà il salvatore, ma che all’inizio aggiunge spavento allo spavento.

A partire dalla risposta di Virgilio, la sequenza di colpi di scena lascia il posto a un dialogare via via più pacato: se il primo discorso diretto di Dante è ancora un grido di terrore (“Miserere mei”), il secondo è un’accorata e già fiduciosa richiesta di aiuto (“Or se’ tu quel Virgilio…? Aiutami da lei…”), il terzo è la condivisione di un programma (“Poeta, io ti richeggio… che tu mi meni là dov’or dicesti…”). L’apparizione di Virgilio comporta il passaggio dall’accumulazione di elementi simbolici, tipica del sogno, a una logica discorsiva e razionale, fatta di spiegazioni, argomenti, distinguo. Il ritmo narrativo si placa e il lettore viene finalmente rassicurato dalla presenza dell’argomento, inserito però all’interno del racconto ormai in fieri, con una funzione psicologica precisa, di rassicurazione appunto, nei confronti del protagonista, e non più sulla soglia, in qualche modo “fuori” del testo, com’era nella tradizione.

Accanto al ritmo, senza dubbio l’elemento musicale più evidente di questo I canto, le ripetizioni. Innanzitutto “io”: “Mi ritrovai… i’ trovai… i’ v’ho scorte… i’ v’intrai… i’ fui… i’ passai…” e così via. Non per ingenuo autobiografismo, ma perché l’esperienza concreta dell’uomo Dante (protagonista e narratore della storia) è il filtro attraverso cui il messaggio universale arriva a noi, lettori plurali.

Seconda parola-tema, ripetuta cinque volte nella prima metà del canto: “paura”. È la reazione naturale del protagonista alla situazione, certo, ma Dante ci parla della paura che si rinnova adesso che racconta, che ripensa a quell’esperienza terribile; e quindi è una paura che può essere subito contraddetta, o mitigata, perché da quella esperienza Dante non solo è sopravvissuto per raccontarcela, ma ha ricavato anche del bene, e di questo, soprattutto, intende parlare – per questo, per parlare di questo bene, scrive.

Dante non sta scrivendo un horror, non si compiace della sua e nostra paura, non si crogiola nel male che descrive, e dal quale pure a volte rimane affascinato; il suo scopo è “trattar del ben” che si può ricavare anche dall’esperienza della selva e dell’Inferno più profondo. La contrapposizione tra vita e morte (parole-rima 1 e 7: a questi numeri senza dubbio il lettore ideale di Dante prestava attenzione) si articola in quella fra paura e bene – e il poeta ci promette subito il trionfo di quest’ultimo, ma un trionfo non facile, appunto perché la paura si rinnova, ripensando all’esperienza vissuta.

Il ritmo narrativo della prima metà del canto è scandito anche dalle due ampie similitudini, che concludono le due sequenze principali e fermano momentaneamente l’azione. La similitudine del naufrago (fermiamoci per ora su questa) illustra lo stato d’animo del poeta nel momento in cui spera di poter raggiungere la cima del monte illuminata dai raggi del sole nascente; ma al lettore attento chiarisce anche che tale speranza è prematura, la paura “un poco queta” non è vinta davvero (il naufrago, ahilui, “si volge a retro” anziché guardare avanti).

Azzardo l’ipotesi che l’immagine del naufrago anticipi anche l’apparizione di Virgilio: l’Eneide si apre infatti con una drammatica scena di naufragio – è come se Dante, con questa similitudine, orientasse la fantasia del suo lettore, la preparasse, subliminalmente, alla possibilità che Virgilio in qualche modo sia coinvolto. Dante si rivolgeva dunque a un lettore in grado di cogliere un riferimento intertestuale del genere? Non solo, ma anche. La possibilità di una lettura “stratificata”, tendiamo a dimenticarcene, non è una scoperta dell’età contemporanea.

Il poeta, rinfrancato dalla vista del colle illuminato, riprende fiato e comincia l’ascesa. “Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta…”, la lonza. Dante si rivolgeva a un lettore nelle cui orecchie suonava l’evangelico “Et ecce” e a cui quindi non appariva strana la brusca transizione al nuovo episodio, qui e innumerevoli altre volte. Ciò non ci impedisce, a noi che i Vangeli li frequentiamo molto meno, di apprezzare l’arditezza dell’ellissi, dopo il “rallentando” che la precede. A me pare in effetti che spesso le transizioni dantesche, “Allor”, “Ed ecco”, “Mentre che” ecc., fingano di istituire nessi logici, temporali o causali, ma in realtà abbiano carattere onirico – scandiscono apparizioni ex nihilo: prima la selva, ora le fiere, fra poco Virgilio. Anche in questo caso, si tratta di una scelta ben meditata, che ci tiene vivo nella memoria lo strano “sonno” che ha portato Dante nella selva e mette il lettore sull’avviso rispetto a uno dei temi segreti e ricorrenti del poema: come vedremo nel II canto, il lettore a cui pensa Dante conosce la Vita nuova, e il primo evento narrativo fondamentale del romanzo giovanile, quello che dà avvio alla scrittura poetica del protagonista, è per l’appunto un sogno – e un sogno così inquietante da potersi definire anch’esso un incubo, quello in cui Amore personificato dà in pasto a Beatrice il cuore di Dante stesso.

Con questo “Ed ecco” vengono dunque introdotte le tre fiere che ostacolano il poeta e lo rispingono nella selva. Anche sulle fiere le note interpretative si moltiplicano. Ma Dante propone al lettore un racconto, non una serie di rebus. È quindi dalle articolazioni del racconto che dobbiamo ricavare lumi.

(Breve parentesi metodologica: il fatto che Dante avesse letto e apprezzato altri testi in cui si parla di lonza, o di lussuria, o di entrambe le cose, non garantisce affatto che in essi vi sia la chiave per “spiegare” Dante. Il quale, come stiamo verificando e come si confermerà procedendo nella lettura, esibisce e rivendica in continuazione la propria originalità e la propria libertà – rispetto ai classici, rispetto ai padri della Chiesa, rispetto ai teologi suoi contemporanei… Le spiegazioni, quando è necessario, vanno cercate all’interno del testo, non nelle fonti presunte, e neanche nelle certe.)

Dunque: la lonza ostacola l’ascesa di Dante, ma non la interrompe. La prima fiera è sensuale, vellutata (“pel macolato… gaetta pelle”), minacciosa in quanto fiera, ma senza apparente violenza (“leggera e presta”). La lonza simboleggia la lussuria, dicono. Ma la descrizione di Dante dice più in generale la dolcezza dei sensi, l’abbandono languido a ciò che piace, a ciò che è facile, a discapito di ciò che è giusto. Dante esita, si volge all’indietro (è lo stesso gesto del naufrago, lo stesso verbo…), ma non perde la speranza. È mattina, ci informa l’io narrante, è primavera, la stagione in cui Dio ha creato l’universo – il viaggio individuale si colloca subito in una dimensione cosmica – e il poeta si illude di poter sfuggire alla lonza e alla sua ingannevolezza tentatrice.

Violento senz’altro è invece il leone, che non si limita a “impedire” il poeta, ma gli si avventa contro, “con la test’alta e con rabbiosa fame”. Il leone incarna dunque non semplicemente l’orgoglio, ma tutte le forme di aggressività, di prepotenza, di brutalità fisica. La sua vista rinfocola in Dante la paura (illusoriamente quetata poco prima, come si è detto). E io credo sia legittimo immaginare Dante, che di fronte alla lonza cercava cammini alternativi per proseguire, paralizzato dal terrore di fronte al leone, immobile e tremante – lui, e per simpatia l’aria intorno.

La “gravezza” che emana dalla lupa e dalla sua fame insaziabile si contrappone alla leggerezza della lonza come i peccati più leggeri, legati alla sensualità, si contrappongono a quelli legati all’avidità, i più gravi di tutti. Dante, che prima ha esitato, poi si è fermato, ora arretra, fugge, e risprofonda nell’oscurità della selva.

La lupa introduce il tema polemico fondamentale della Commedia, la contrapposizione fra i valori etico-religiosi che Dante aspira a restaurare e la mentalità mercantile ormai egemonica. E infatti: delle prime due fiere Dante “si dimentica” subito dopo averle descritte: solo contro la lupa chiede l’aiuto di Virgilio, solo la lupa è oggetto della profezia di quest’ultimo (in verità la lonza verrà rievocata nel prosieguo del viaggio, e forse anche il leone, più indirettamente – ma per ora solo la lupa sembra davvero importante).

La lupa-avidità, come spiega Virgilio poco più avanti, è stata liberata dall’Inferno nel mondo a causa dell’invidia. Per il lettore di Dante, questa affermazione aveva un peso particolare. Fin dalle origini del Cristianesimo l’avarizia/cupidigia contende all’orgoglio/superbia il ruolo di radix omnium malorum, e nel corso del Duecento acquista sempre più peso, man mano che la classe dominante degli orgogliosi, leonini cavalieri feudali, cede il posto all’avida, cupida, lupesca borghesia mercantile. Dante aveva già descritto nel IV libro del Convivio il meccanismo psicologico alla base della nuova mentalità, sottolineando l’insoddisfazione a cui il proto-consumista (possiamo ben chiamarlo così) era per forza di cose condannato: “Onde vedemo li parvuli desiderare massimamente un pomo; e poi, più procedendo, desiderare uno augellino; e poi, più oltre, desiderare bel vestimento; e poi lo cavallo; e poi una donna; e poi ricchezza non grande, e poi grande, e poi più. E questo incontra perché in nulla di queste cose truova quella che va cercando, e credela trovare più oltre”.

Indicando l’invidia come la forza che ha liberato la lupa nel mondo, cioè come la causa prima dell’avidità, vera radice di tutti i mali, Dante non può ignorare l’effetto sorpresa che provoca nel suo lettore. Anche nella ribellione di Lucifero, anche nella disubbidienza di Eva, è all’opera l’invidia, cioè il desiderio di primeggiare ad ogni costo. Perché io creatura dovrei accettare la subordinazione al mio creatore? Perché io essere umano dovrei rinunciare a diventare come Dio (la promessa del serpente a Eva)?

Siamo a uno snodo etico e politico decisivo. L’invidia come negazione di ogni limite. La mentalità mercantile, fomentando l’illusione di una crescita infinita (“dopo ’l pasto ha più fame che pria”), cambia di segno all’invidia, facendo di un vizio capitale il motore dello sviluppo: come dice il moderno lupo di Wall Street, l’avidità è buona. Dante dichiara invece che l’avidità ci lascia necessariamente insoddisfatti perché si rivolge a beni materiali, illudendosi che essi possano soddisfare un bisogno che è in realtà di tipo spirituale. Il motore di questa avidità, l’invidia, è una forma di materialismo, di tradimento dello spirito, il più grave e imperdonabile dei peccati.

L’analisi dantesca dei fenomeni storici, economici e sociali del suo tempo, dati gli strumenti che il poeta aveva a disposizione, a me pare lucidissima. Così la veemente opposizione a tali sviluppi, il rifiuto in base a motivazioni etico-religiose di quella che a noi pare un’inevitabile evoluzione verso la modernità, da parte di un autore modernissimo e innovatore. Ciò che a noi, a distanza di secoli, appare come una trasformazione osservabile sine ira et studio, per lui che ne è travolto in prima persona è una catastrofe apocalittica… La fine della democrazia, l’annichilimento delle tradizioni culturali, l’adesione di massa a un modello economico schiavistico sono tragedie per noi che ci rendiamo conto di viverle in questo inizio di III millennio, non per chi ne parlerà fra settecento anni…

Alla presenza della lupa è legata la seconda similitudine del I canto, quella appunto del mercante che, dopo aver a lungo accumulato, perde tutto all’improvviso e si dispera. In questa caduta delle speranze va trovato il nesso con la similitudine del naufrago: entrambi i personaggi nutrono illusioni prive di fondamento.

E alla presenza della lupa è legata l’apparizione di Virgilio, il cui aiuto Dante invoca appunto contro la “bestia” che gli fa “tremar le vene e i polsi”. L’apparizione di Virgilio introduce nel poema un elemento nuovo: finora Dante ha fatto ricorso a quella che lui stesso chiama nel Convivio “allegoria dei poeti”, cioè a una serie di invenzioni frutto della libera immaginazione dell’autore (la selva, il colle, le tre fiere…); ora Dante ricorre invece alla “allegoria dei teologi”, cioè a una figura storica reale, non frutto di invenzione.

Diciamo subito che c’è in Virgilio una complessità umana, psicologica, irriducibile a ogni allegorismo (“Virgilio o la ragione”). Nota, per esempio, la sottile ironia con cui, subito dopo essersi presentato, chiede a Dante perché non salga il “dilettoso monte” – lo sa benissimo, ce lo confermerà lui stesso nel II canto. Di contro, dalle sue prime parole (“omo già fui”) e più chiaramente alla fine del canto (“felice colui cu’ ivi elegge!”), traspare una malinconia da esclusione che si approfondirà nel IV dell’Inferno e soprattutto nel Purgatorio, di fronte alle anime destinate al cielo. Ma queste sono sfumature che il lettore del poema al momento non può cogliere.

Ciò che invece doveva sorprenderlo e suscitare la sua curiosità è il fatto che Virgilio si presenta (e sarà sempre considerato, in tutta la Commedia) come autore della sola Eneide, senza riferimento alle altre opere. È una scelta che doveva sorprendere perché al lettore trecentesco il nome Virgilio evocava immediatamente la cosiddetta “rota Vergili”, lo schema elaborato da Donato già nel IV secolo e diventato la base del classicismo medievale, per cui a Bucoliche, Georgiche ed Eneide erano collegati tre livelli stilistici (umile, mediocre e sublime) e tre serie di contenuti, di personaggi, di ambientazioni, di simboli…

Ancora una volta, Dante delude le attese del suo lettore: il Virgilio personaggio della Commedia coincide in parte con il Virgilio storico, ma non del tutto: come l’io di Proust o il Federigo di Manzoni o il Napoleone di Tolstoj, si tratta di una funzione interna al testo, ritagliata (come saranno tutti i personaggi del poema), ridotta, deformata in base alle esigenze rappresentative dell’autore.

A Virgilio, “poeta” e “famoso saggio”, viene comunque affidata, prima dell’argomento tanto atteso (“trarrotti di qui per loco etterno” ecc.), la profezia della Divina Commedia, quella del veltro. Mentre sintetizza la storia del mondo chiarendo cosa vuol dire, su un piano non più individuale, l’iniziale “nel mezzo” (tra peccato originale d’invidia e palingenesi ventura), Virgilio chiarisce la natura profetica del testo che stiamo leggendo.

La profezia, giocoforza, procede per accenni, allusioni, metafore ed enigmi… L’oscurità del suo linguaggio è voluta e necessaria. Noi oggi pensiamo che la storia umana sia imprevedibile (forse non casuale, ma certo non anticipabile) – c’è un elemento imponderabile, che nessun raffinamento di scienza potrà eliminare. Dante, viceversa, crede che la storia segua un piano preciso, a noi sconosciuto, certo, ma rivelabile, sia pure per brevi, confuse intuizioni. Videmus ut per speculum et in aenigmate.

L’oscurità del linguaggio profetico non è dunque un “difetto”: non è per ingannare o beffare i destinatari della profezia che l’illuminazione è parziale, bensì perché la nostra conoscenza non può che essere parziale, un lampo che svela e acceca nel medesimo istante. La profezia non risolve un enigma, ma affronta un mistero: il suo senso profondo sta proprio nella sua oscurità, come dice bene Pascoli: “il poeta, sempre coerente, non spiega il mistero” perché “con la spiegazione, non sarebbe mistero”. Se Dante ricorre all’oscurità del linguaggio profetico, è perché vuole che il lettore riceva per l’appunto un’impressione di oscurità.

Di contro all’allegoria della lupa, fin troppo didascalica (perché il senso figurato fa aggio sul senso letterale: per esempio in “e molte genti fé già viver grame”), i versi sul veltro hanno il fascino del mistero reale. L’eccesso di annotazione, in questo caso, è più che un sintomo di sfiducia nel testo – è un tentativo di ridurre il perturbante, il segreto insondabile del disegno provvidenziale di Dio, a un indovinello più o meno ingegnoso, pacificando il lettore con l’illusione della sua spiegabilità.

Virgilio parla di un “oltre” che ci trascende e, verrebbe da dire di conseguenza, allude anche a un oltre-sé-stesso: il viaggio di Dante proseguirà dopo che lui avrà esaurito la sua missione, quando un’anima “più degna”, che per il momento non viene nominata, accompagnerà il pellegrino in Paradiso. (Allo stesso modo, il viaggio del lettore non potrà concludersi, almeno idealmente, con l’ultimo verso del poema: l’opera va oltre-il-testo, oltre la materialità linguistica, chiama in causa tutta la nostra vita spirituale.)

Nessun mistero, invece, quando Virgilio confonde troiani (Eurialo e Niso) e latini (Camilla e Turno), un tempo (nel mito) nemici e oggi (nel 1300) morti tutti per la stessa “umile Italia”. Virgilio sta parlando dal punto di vista dell’eterno, sta anticipando ciò che Dante, e il lettore con lui, scoprirà a poco a poco nel corso del viaggio – vale a dire: che rispetto al disegno provvidenziale di Dio, le più feroci lotte politiche sono risibili bisticci. Il tempo della cronaca, della storia o del mito, cioè i tempi umani, e la dimensione dell’eterno che è propria di Dio non coincidono.

Se nelle sue liriche hanno una netta prevalenza i temi amorosi (ma sempre dirottati verso un simbolismo surreale e talvolta grottesco, nemico di ogni facile tono idilliaco), sono pure frequenti le rielaborazioni di concetti filosofici e teologici, il recupero di miti classici, l’interesse scientifico per la fisica e la matematica, l’invenzione costante di un’esistenza parallela (distopica, diremmo oggi), che si fa beffe della logica razionale, smontando la realtà in un insieme di fenomeni non ricomponibili, come in un puzzle impazzito, e accomunando i suoi testi all’arte astratta più labirintica e alienata.

Se nelle sue liriche hanno una netta prevalenza i temi amorosi (ma sempre dirottati verso un simbolismo surreale e talvolta grottesco, nemico di ogni facile tono idilliaco), sono pure frequenti le rielaborazioni di concetti filosofici e teologici, il recupero di miti classici, l’interesse scientifico per la fisica e la matematica, l’invenzione costante di un’esistenza parallela (distopica, diremmo oggi), che si fa beffe della logica razionale, smontando la realtà in un insieme di fenomeni non ricomponibili, come in un puzzle impazzito, e accomunando i suoi testi all’arte astratta più labirintica e alienata.

di

di

il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.

il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.

“Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.”

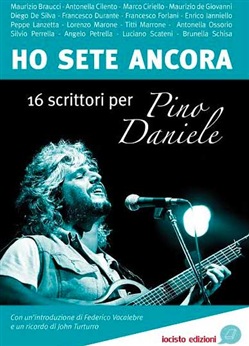

“Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.” Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi.

Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi. A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.

A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.