di Francesca Matteoni

Land’s End – Cornovaglia

Così la terra finisce nel granito a picco sull’oceano. Là sotto le onde coprono e scoprono scogli aguzzi, la rovina di imbarcazioni e vite nei secoli. Le leggende dicono che fossero le streghe, sedute sulle sporgenze e le rocce di Land’s End, a far naufragare le navi e poi inviare i loro famigli canini a divorare le anime dei marinai annegati. Le possiamo immaginare accovacciate a parlare nel vento. In realtà nessuna strega di quelle finite nei documenti processuali è stata condannata per naufragi o altri cataclismi. Semmai per la morte di un cavallo da tiro, la malattia di un vicino, lo spegnersi di un neonato, una vacca che smette di dare latte – e ancora meglio se per vari di questi accadimenti, accumulati negli anni in cui la strega si costruisce la reputazione. Ma sulla scogliera le paure quotidiane incontrano il mito: la strega umanissima presta il corpo alla sua controparte soprannaturale dagli occhi spiritati color della tempesta. Questo è un punto mediano. Fra la terra e l’oceano. Fra l’acqua e la roccia. Nonostante i turisti, i camminatori, i surfisti che si dirigono alle piccole baie sabbiose come Sennen Cove, questo luogo non può essere addomesticato. Le rocce prendono nomi suggestivi, come la Irish Lady, un grande scoglio che sembra una creatura ammantata, rivolta all’Atlantico. Una dama irlandese nel senso fatato: una Banshee che geme e ammonisce, il cui sembiante è appena riconoscibile e sembra un drappo, una creatura di stracci svolazzanti e solenni. O i sedili dei giganti, i volti del tale o del tal altro, quasi scolpiti con un’intenzione dalle correnti. Ma nelle correnti non vi è nessuna intenzione che non sia loro stesse. La scogliera è una soglia. Sono già stata qui, vent’anni fa esatti, per l’eclissi di sole: con pochissimi soldi, lo zaino dell’inter-rail, trascorsi la notte nel sacco a pelo poco distante dai picchi, al riparo nella brughiera. Allora volevo solo andare altrove, con la bussola interiore puntata a nord, a queste lande che poi negli anni ho visitato spesso e abitato. Oggi imparo a stare sulla soglia come chi torna.

Viaggiare verso la regione sconosciuta è spesso viaggiare verso casa,

dice Tallis la ragazzina protagonista del libro che ho con me, Lavondyss dell’inglese Robert Heldstock. Cerco le parole e le storie del libro nella propaggine di occidente dove mi trovo. Il nome Lavondyss è il risultato di un incontro fra due isole leggendarie: Lyonesse e Avalon. Terre dove eroi e profeti toccati dalle fate dormono in attesa di un sogno che li riporti all’origine. Lavondyss è la foresta primigenia nata dalla congiunzione di sogno e paesaggio, dove la protagonista si spinge alla ricerca del fratello maggiore, smarrito anni prima in questi luoghi senza tempo o meglio – luoghi dove il tempo non scorre come siamo abituati a pensarlo, ma alterna rinascite, trasmutazioni cicliche del medesimo spazio e dei suoi ospiti che possono svanire o viaggiarci dentro. La forza del libro sta nei nomi che la ragazzina dà ai boschi e campi e terre lavorate che circondano il suo luogo natio: viaggerà sempre dentro di loro, attraverso ere diverse, indietro o avanti, attraverso corpi diversi – di donna, di vecchia, di legno e linfa. E i nomi sono incantesimi infantili e potenti: Vecchio Posto Proibito (Old Forbidden Place); Campo del Trovami Ancora (Find Me Again Field); e poi Landa dello Spirito Uccello (Bird Spirit Land), ovvero la landa sospesa fra la vita e la morte, fra la caduta del corpo e quel volo che fantastichiamo proprio dell’anima, non senza qualche sgomento. I nomi sono la nostra immaginazione che ci iscrive nei luoghi ed è difficile pensare a cosa siano prima di essi. Anche un campo senza nome per noi, quasi inconsapevolmente, può divenire il Campo Innominato o Innominabile, manifestando tutta la sua potenza.

Raccolgo una grossa piuma di gabbiano: la scogliera è una Bird Spirit Land. Gli uccelli marini sono i residenti elettivi, capaci di farsi portare su dal vento, gracchianti, predatori di altri piccoli uccelli, uova e pesci, raccolti a decine là sotto, su uno scoglio. Mi risuona dal libro la definizione che Tallis dà degli sciamani, prima di divenire lei stessa qualcosa di molto simile a una sciamana che ha attraversato paura, dolore e sconfitta:

Sono custodi e maestri di conoscenza. Conoscenza dell’animale nella terra. Nella visione, nella storia, nella scoperta dei sentieri.

Conoscenza dell’animale nella terra: con questa intuizione viene tradotta l’esperienza estatica, ovvero l’andar fuori di sé, all’oltremondo, che sorge metamorfico sulle tracce familiari di questo dove siamo. Non si tratta di andare via, ma di trovare vie, di immergersi, di ripercorrere, di stabilire punti di contatto con il noto, mentre siamo alla ricerca dell’ignoto. Conoscenza dell’animale nella terra – ovvero osservarlo fino a non sapere più nulla di lui, a non avere più pregiudizi, liberarlo dagli apparati simbolici. Sono già stata qui, dicevo, eppure non è qui che torno: sono diversa e il luogo è diverso. Ci cammino portando in lui la terra che anche io sono diventata, cerco di liberarmi da tutte le mie aspettative e perfino dai ricordi. Mi attrae ed entusiasma la prossimità dell’oceano poiché provengo dai monti e dalle colline, dall’interno che nel mio caso è anche un altro paese, a sud.

Esultanza è il recarsi

Dell’anima di terra al mare,

Oltre le case – oltre i promontori,

Nella profonda Eternità –

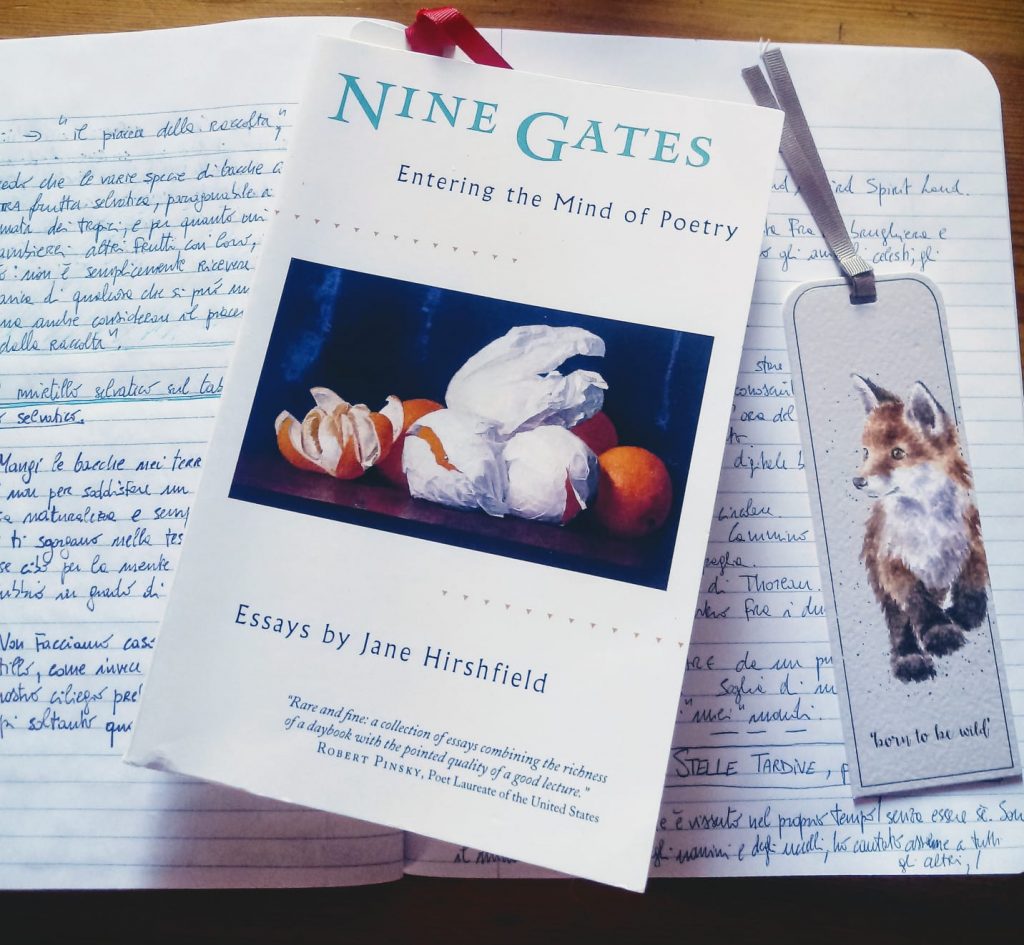

scriveva Emily Dickinson. E io so che ha ragione. Immagino sempre l’odore del mare, a un certo punto, mentre cammino in alto verso il mio bosco appenninico preferito. Immagino il suo cielo non interrotto. In “Poetry and the Mind of Indirection” un saggio all’interno di un altro libro che ho con me, Jane Hirshfield dice che:

per vedere il mondo davvero, abbiamo bisogno di una consapevolezza che si sia immersa in molto altro rispetto all’umano – che abbia viaggiato lontano dal domestico, dal familiare, dai limiti angusti dell’io. Nell’avviarsi su un simile sentiero, le difficoltà e durezze sono tutto quanto ci è promesso, tuttavia la conoscenza acquisita in un simile viaggio non è necessariamente tragica.

E ancora il poeta californiano Robinson Jeffers scrive:

Dobbiamo dislocare le nostre menti da noi stessi;

in-umanizzare un po’ le nostre prospettive, e divenire certi

come la roccia e l’oceano da cui sorgemmo.

Conia il termine unhumanize, in-umanizzare, ovvero guardare al mondo stupiti, recuperando quella che chiamiamo intimità, là, nelle sostanze elementali che formano e sostengono. In questo modo procede la lingua poetica e la possibilità di stare dove in effetti stiamo, invecchiamo e torniamo bambini, quasi senza saperlo.

Che cos’è la fine della terra? Una punta, uno scoglio, uno sprofondamento, una mancanza, una presenza altra che modula le voci nell’aria, un nome per domare l’indomabile. Una regione sconosciuta se decidiamo di non prendere il sopravvento. Una forma di esilio: non sono con gli altri che qui camminano come me, come me scattano foto, come me cercano forse il punto d’incontro fra il loro mondo e il mondo. Provenienza e approdo. Un silenzio che parla continuamente e assomiglia all’oblio. E nell’oblio un’interezza incomunicabile.

Torri – Appennino pistoiese

Ho preso casa in montagna nel mio paese paterno per tutta l’estate. Mi trasferisco qui quando non lavoro o non ho impegni di comunità nell’altro paese, a valle, dove abito. Nei mesi di giugno e luglio, durante la settimana, siamo pochissimi: i residenti che non arrivano a dieci e altri dalla città, per lo più pensionati. Da casa, in alto, raccolgo tutti i suoni. Sto finendo di scrivere alcune poesie su una montagna dove si sono rifugiati gli animali, fuori dal tempo, che significa sia in un tempo remoto che in uno a venire. Nella montagna gli animali parlano. Al di là sorge l’oceano o l’oltremondo. Come raccoglierò le loro voci?

Nel pomeriggio mi incammino verso il bosco sulla cima, al Prataccio. È un luogo che conosco bene: un rifugio per vagare, scrivere, leggere, suonare qualche strumento, stare così a far niente, scrutando l’abetaia o attraversando la faggeta che conduce a Forravernio e alle rocce interne, dove ci si affaccia su altri paesi occhieggianti nella macchia verde – Campaldaio, ad esempio. Ancora i nomi – come fai a sapere che la fine di un corridoio di faggi con le rocce esposte al sole è Forravernio? Che significa? Quanti Forravernio ci saranno nell’Appennino? O Casetta Bruciata o Collina o Lagacci. Ai margini della strada, prima di raggiungere l’entrata del bosco, crescono erbe e fiori, fra cui mi soffermo sull’iperico; i fusti alti del verbasco che sono le sentinelle dei boschi come mi ha insegnato la mia amica erborista Cecilia; la digitale bianca che spunta all’ombra, quasi alla fine del percorso, in un punto dove mi fermo per ascoltare il vento. Si forma un vortice d’aria fra gli abeti, che porta l’odore degli aghi e delle cortecce. E naturalmente dei merli, dei cuculi, delle cince che si mescolano qui alle foglie, sfuggono ai rapaci: il gheppio o la poiana. Anche se lo raccontassi molte volte questo specifico tratto di strada resterebbe un segreto: cosa sentirebbe qualcun altro? Come potrei convincerlo del potere che c’è qui? Non potrei e non dovrei. Non sono la traduttrice del vento. Sono un’ospite di lunga data, però – forse per questo a volte riesco a cavarne dei versi, delle parole. Questo tratto ultimo di strada stretta è la mia attesa, prima di riemergere sul burrone e sotto la calura, arrivare ai sassi dove ci si arrampica, si battono le mani per scoraggiare le vipere, ci si addentra, nasce il sentiero.

Qual è la natura di questo momento? Chiede la poesia e non abbiamo tregua finché la domanda non trova soluzione. Poi viene posta, di nuovo,

ancora Jane Hirshfield in un saggio sull’originalità. La natura dell’Appennino, della saggezza che cerco. Della solitudine densa di rumori e ogni rumore una domanda che ha in sé la risposta. Mi scopro a pensare che l’udito conta più della vista, che nel paesaggio siamo in attesa di decifrare una lingua: quanto vediamo è secondario, serve a calare la sostanza nella forma, ma la sostanza è il suono. Suono composto di tutte le vite che poi gli occhi si impegnano a riconoscere. Prima ascolta, poi guarda. Anzi vedi. Dicono le piante e canta quell’uccellino di cui non riconosco il verso. Ascolta per non essere più soltanto te.

Sono colui che è vissuto nel proprio tempo

senza essere sé. Sono il minore della famiglia

degli uomini e degli uccelli, ho cantato assieme a tutti gli altri

Leggo questi versi di una poesia di Arsenij Tarkovskij un giorno in cui è calato il freddo – piove e io resto a casa, con la finestra aperta perché la nebbiolina dai monti si sparga anche sul tavolo. Come si può vivere nel proprio tempo senza essere sé? È un bene o un male? È una perdita o una grazia? O entrambe? Anche io voglio essere la minore di questa famiglia da cui sono circondata. La più piccola, quella che non sa e per questo può ancora ricordare tutto. Mi viene in soccorso Libera, la bambina protagonista di una fiaba di Matteo Meschiari, L’ora del mondo, uscita a inizio estate. Figlia di tutto e di nessuno, è nata senza una mano, un difetto che può farne un’anomalia nella società, ma che ne fa una sciamana nel mondo dello spirito. Tutti gli sciamani erano toccati dalla diversità o dalla deformità, segno elettivo della loro prossimità allo straordinario nel quotidiano. Libera vive nell’Appennino modenese. Ne condivide l’antichità, pur restando una ragazzina, ha in sé i segni del luogo e di tutte le storie non scritte o dimenticate. Pastori di anime, semidei dai tratti teriomorfi come l’Uomo-Somaro, suo maestro che solo nella morte si ricompone completamente nell’animale; dei alteri e sprezzanti come una lince furtiva; creature-albero che mutano per sopravvivere e tramandare. Nell’Appennino, come in Lavondyss, si apre una regione ignota che conosceremmo bene, se solo volessimo svegliarci. Perché esso ci compone tanto quanto la carne o il respiro o l’osso, esso è tutto quello che amiamo. Ci sono Sedi e luoghi piccoli dove nascondersi dalle potenze, ci sono segreti e doni e pericoli che sono anche amici da tenere a distanza. Ho pensato che sapevo quello che stava accadendo a Libera, non perché io sia selvaggia come lei, ma ancora per quell’insieme di sillabe, quel vocabolo così importante – Appennino. Dove sono. Di cui ho nostalgia. Dove, per assurdo, sogno la costa estrema, l’odore del salmastro, la riva a nord, l’oceano. Dove posso rivivere tutte le mie mitologie – inventate, presunte, reali. Dove essere dimenticata e divenire montagna.

Loro sono i Pastori. Quando un’anima viene presa o lascia il suo corpo arrivano i Servitori Notturni. E la portano via.

E dove lo portano?

All’Albero Nero.

Non mi piace.

Non ti piace? Chissà quante volte l’hai visto ma non te lo ricordi. Io invece mi ricordo bene di te. La Neanderthal che non è scampata all’incendio della foresta. L’arvicola uccisa dal falco. La cerbiatta presa dal cacciatore villanoviano. La figlia del cacciatore e la nipote della nipote di sua figlia. La matriarca dei cinghiali con i suoi cento discendenti ai Taburri. La neonata morta di peste a Sant’Anna nel 1633. La cagna del dottor Bertocchi a Frassinoro. La gatta di Beata Monterastelli a Ospitale. E Libera la Selvaggia di genitori ignoti.

Questo dice il Mezzo Patriarca arboreo alla bambina, lei stessa luogo di incontro per le vite oltre i legami temporali. È vero che in noi risuonano più esistenze, che possiamo sentirci profondamente vicini a creature altre, sensibili a epoche remote, richiamati da paesi molto oltre l’orizzonte visibile, e non sappiamo spiegare perché. Lo si avverte in modo nitido lasciando in disparte l’umano, muovendoci verso il posto primigenio, ai primordi della nostra stirpe, qualsiasi essa sia. Con il sangue e le memorie familiari e i volti, si alzeranno in nostra difesa il greto del torrente, il rovo, la saltabecca, le case diroccate, gli occhi di una bestia boschiva, quel certo prato, quel preciso masso che ricopre appena una buca. Da cosa ci difenderanno? Non dal terrore, dai malanni, dalla morte. Dalla nostra impazienza.

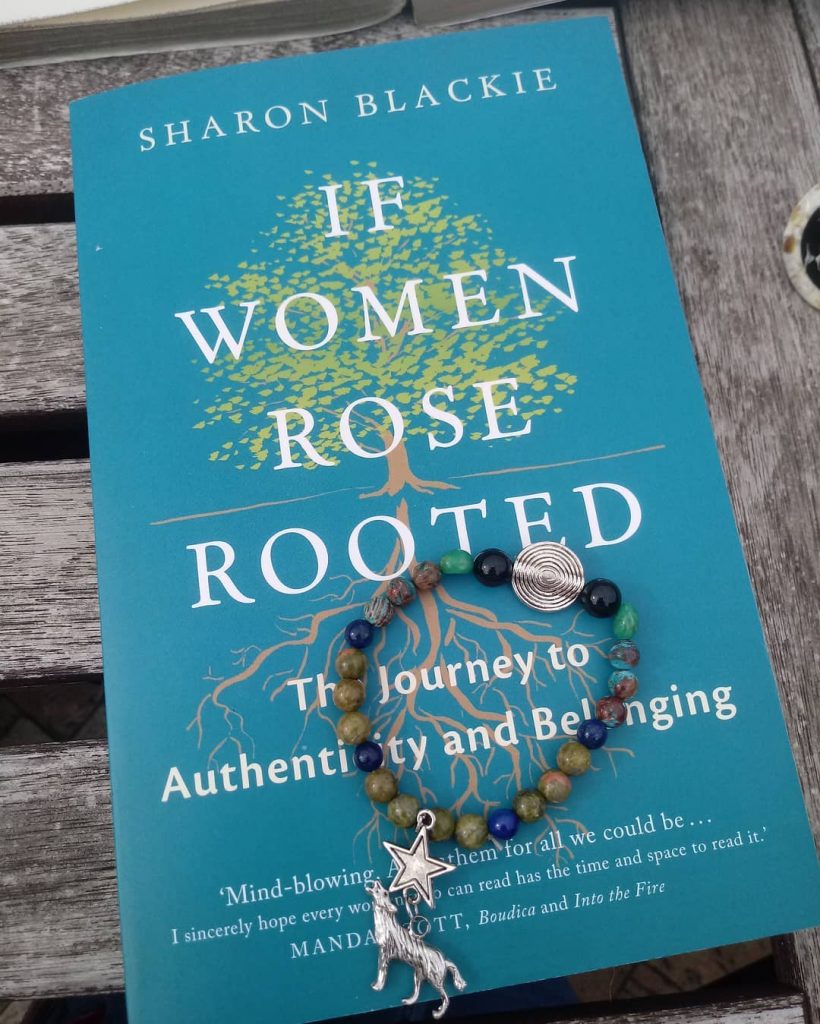

Regione interna del Penwyth, Cornovaglia

Prendiamo l’autobus verso l’interno a poche miglia dalla costa. Siamo io e mia madre, la sua seconda volta in Cornovaglia, la mia quinta. Scendiamo nel piccolo villaggio di Madron, il cui nome rimanda a un presunto santo cristiano che ha incorporato qualche divinità celtica femminile. C’è una sorgente sacra qui, sgorga direttamente dalla terra in un boschetto: l’ho letto qualche mese fa in un libro di Sharon Blackie, che potrebbe rientrare nella categoria eco-femminismo, If Women Rose Rooted. L’autrice racconta che oggi il luogo è dismesso, pur se segnalato. Ci incamminiamo, è abbastanza facile trovarlo. Prima della fonte i soliti alberi a cui sono stati legati nastrini colorati, braccialetti, foglietti con preghiere e desideri. Se ne incontrano tanti nei luoghi sacri o magici dell’isola britannica. Ripenso a St. Nectan’s Glen, più a nord-ovest in questa stessa contea, o alla collina fatata ad Aberfoyle, nell’interno della Scozia.

La fonte è prosciugata. Siamo già state avvertite da un gruppo di inglesi, arrivati qui con l’auto: “Spero non siate assetate. Non c’è più nulla”, ci ha detto l’uomo con tono sarcastico, di chi in fondo non ha molto interesse in ciò che ha visitato. Lo registro con fastidio. La fonte è protetta da una piccola cappella aperta, formata da quattro mura di pietra al cui interno ci si può sedere. Secondo la leggenda era custodita da nove vergini, nove donne dedite alla terra e ai suoi segreti. Ma ora l’acqua non sgorga – la calura eccessiva, il cambiamento climatico, l’incuria dell’umano odierno, per lo più curioso, incapace di capire perché nascono miti sulle fonti nel bosco, sugli alberi che le vegliano. Mi viene la tristezza, non scatto nemmeno una foto col cellulare. Riprendiamo il cammino verso Lanyon Quoit, uno dei dolmen della regione. Questa parte di Cornovaglia è ricca di monumenti megalitici e del loro mistero: a cosa servivano? Conosciamo le storie, la sorte che hanno avuto con l’arrivo del cristianesimo, ma sull’origine antica ci sono solo ipotesi non verificabili – essi sono lì da prima della scrittura, cancelli che si aprono per la nostra immaginazione. Tombe, templi, osservatori per le stelle. Penso alle Merry Maidens verso Land’s End, diciannove pietre disposte in cerchio. Le fanciulle allegre, dice il nome non senza un’ironia perfida. Questa è la leggenda cristiana. Diciannove fanciulle trasformate in pietra per aver osato danzare la domenica. Che assurdità.

La brughiera intorno è rialzata rispetto alla strada dove camminiamo, tenendoci vicine ai margini per evitare le rare auto. Ovunque, sui cigli, rovi, e nei rovi le more che cominciano a maturare. Le cogliamo: molte hanno un retrogusto aspro, dovuto alle vicinanza della costa. Mi ricordo quando da bambina ci inoltravamo fra i boschi con barattoli e pentolini di latta, alla ricerca di more, mirtilli, lamponi, fragole. Mangiarle così, dai rovi o dalle piante, era una grande soddisfazione: lo è ancora, anche se mi capita poco sulla mia montagna, perché… le lamponaie, i roveti e i mirtilli sono quasi del tutto spariti. Più facile che colga more camminando fra i paesi a valle, dove alcuni rovi sono stati piantati e hanno proliferato, e naturalmente ogni volta che viaggio in questi paesi d’estate: non manco mai di mangiarne mentre camminiamo, è quasi un rito. Accetto il cibo della terra come un dono.

(…) io credo che le vere specie di bacche costituiscano la nostra frutta selvatica, paragonabile a quella più rinomata dei tropici, e per quanto mi riguarda non scambierei altri frutti coi loro, perché il punto non è semplicemente ricevere una nave carica di qualcosa che si può mangiare e vendere, ma anche considerare il piacere che si ricava dalla raccolta.

Scrive Henry David Thoreau in un prezioso saggio, Mirtilli, che ho letto recentemente. Parla del mirtillo americano, certo, ma io lo paragono alle mie more e ai miei lamponi, al rovo che ho avuto nell’orto della casa materna per molte estati. Quando seccò mio nonno impiegò un giorno intero a sradicarlo – pianta tenace, difensiva, generosa. Penso spesso alla poesia che ricerco come a un rovo, carico di spine, di frutti asprigni e dolci. Continua Thoreau:

Mangi le bacche nei terreni aridi su cui crescono non per soddisfare un appetito, ma con la stessa naturalezza e semplicità con cui i pensieri ti sgorgano nella testa, come se fossero esse stesse cibo per la mente, essiccato di per sé, e senza dubbio in grado di nutrire il cervello.

Il suo elogio delle bacche è un inno al gratuito, allo scambio, al godere della natura, all’apprendere nei suoi campi come nella più entusiasmante delle scuole, portando rispetto per coloro che ci camminavano prima di noi, per le altre vite senza prezzo. Imparare a riconoscere chi abita un luogo. Cercare i nomi originari, come, nel caso americano, quelli dati dai nativi alle piante e non quelli importati dai vocabolari greci e latini d’Europa. Addentrarsi. L’opera è anche una condanna al sistema moderno, dove vale solo ciò che è monetizzabile: i bambini nei campi e nei boschi a tingersi le mani di succo violaceo sono roba da sciocchi, da passeri, da animali invisibili. Ma la natura ha vie che riescono ad aggirare i nostri interessi… quasi sempre.

Non facciamo caso al pettirosso che becca un mirtillo come invece facciamo quando il volatile visita il nostro ciliegio preferito, e la volpe si aggira nei campi soltanto quando siamo lontani.

Quante cose accadono mentre non siamo lì, non siamo presenti! Eppure sono proprio queste le cose che dovremmo sforzarci di raccontare. Come? Tornando a immergerci, a scrutare l’orizzonte, a percepire i rumori, a scomparire nel giallo o nel verdastro dei campi. Bacche – cibi delle fate. Se ne mangi nulla sarà più come prima, sarai perduta, perduta! Per sempre incantata dagli esseri del crepuscolo, che intrecciano nodi nei crini del cavalli e cavalcano lepri. Quegli stessi esseri che si aggirano tra i megaliti di cui nessuno sa più cosa fare, se non scattare una fotografia. Quegli esseri che aspettano nei miei boschi, sull’Appennino, anche se nessuno ci crede. Raccolgo i frutti, li assaggio, mi perdo con consapevolezza.

Lanyon Quoit non è lontano, ma sotto il sole del mezzogiorno è una conquista: io e mia madre pranziamo lì. Siamo sole per un po’. I turisti sono nei villaggi pittoreschi dei pescatori, sulle spiagge, nei locali della costa – le dico che è normale: anche quando ho viaggiato nelle regioni più a nord e interne della Cornovaglia ho incontrato poca gente. Certo le persone arrivano a piccoli gruppi durante la giornata, spesso in auto e per pochi minuti. Non si paga un biglietto. A volte penso sia questo, in una società distorta dove il valore è dato dal costo, non dall’esperienza, a rendere un posto poco invitante. Arrivano due coppie di stranieri, poi una famiglia locale con il cestino del pic-nic. Noi vorremmo raggiungere Mên an Tol, la pietra forata, il monumento megalitico più singolare della zona, che sappiamo non molto distante. Potremmo riprendere la strada asfaltata, ma cerchiamo la scorciatoia nella brughiera, che vediamo indicata sulla nostra cartina topografica.

Una coppia francese ci soccorre: vengono proprio da lì. Ci indicano la direzione, ci dicono che sì, c’è una specie di sentiero, sommerso dalla sterpaglia. Ci avviamo ed è una piccola avventura. Il paesaggio sembra sempre uguale a se stesso e racconto a mia madre che i folletti che abbondano nei negozi di souvenir, quali portachiavi o calamite, i pixie, piskie, pesky, pigsy, e via dicendo, non sono affatto innocui omini, buoni come ricordo delle vacanze: è qui che vivono, dispettosi e irascibili, mimetizzati, pronti a condurre fuori strada il viaggiatore che incautamente metta il piede sulla loro zolla. Io ho i miei amuleti, le dico, scuotendo i braccialetti, e quindi a noi non succederà niente. Mia madre scuote la testa, rassegnata. Arriviamo al rudere della vecchia miniera di Ding Dong: sotto la torre, in una buca nella pietra hanno gettato di tutto fra lattine e confezioni di plastica. Qualche cornacchia svolazza, chissà se prova rabbia verso di noi. Molto distante scorgiamo la sagoma di un cairn, un’antica tomba, ma è tardi e non pensiamo di raggiungerlo.

Ci sono tre sentieri striminziti dietro la miniera – mia madre conduce decisa, seguendo la sua cartina. Attraversiamo altri sterpi, un piccolo fosso segnalato sulla mappa. E in pochi minuti –la pietra forata. Una giovane coppia di francesi si aggira per lì. Li guardo: lei è incinta e a me viene un sorriso. Mên an Tol, che significa proprio “pietra forata”, è formato dai resti di un monumento dell’Età del Bronzo, forse era una vera a propria struttura, un tempio o una tomba, di cui la pietra poteva essere l’ingresso. Ma la verità è che non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è quello che ho letto tanti anni fa nei testi di Mircea Eliade sulla storia delle religioni e in altri libri di tradizioni celtiche. Passare attraverso la pietra per nove volte, con un giro antiorario, garantiva alle donne di restare incinta o di portare a termine felicemente la loro gravidanza, ed era un atto curativo per varie malattie, soprattutto deformità e rachitismo. Vado a memoria, ma non credo di sbagliare. La pietra rinsalda, fortifica, fissa e aggiusta quanto è fragile. Salutiamo la coppia. Quando restiamo sole passo anch’io per il foro e così fa mia madre. La giornata è splendida, l’orizzonte ampio, siamo nel passato ancestrale dell’umanità ed esco dai miei libri, dalle suggestioni che mi hanno guidato fin qui, esco, metaforicamente, come rinascendo dal foro in una pietra circolare. Dimentico quello che so. Cerco quello che sono e dove le due realtà si incrociano. Da una parte della pietra questa brughiera sollevata che si estende in una coda fino agli scogli e all’oceano e rovi di more ai margini; dall’altra una lamponaia sepolta, dei faggi magici, un bosco che a volte risuona come le onde, lassù, nel centro dell’Appennino.

Se nelle sue liriche hanno una netta prevalenza i temi amorosi (ma sempre dirottati verso un simbolismo surreale e talvolta grottesco, nemico di ogni facile tono idilliaco), sono pure frequenti le rielaborazioni di concetti filosofici e teologici, il recupero di miti classici, l’interesse scientifico per la fisica e la matematica, l’invenzione costante di un’esistenza parallela (distopica, diremmo oggi), che si fa beffe della logica razionale, smontando la realtà in un insieme di fenomeni non ricomponibili, come in un puzzle impazzito, e accomunando i suoi testi all’arte astratta più labirintica e alienata.

Se nelle sue liriche hanno una netta prevalenza i temi amorosi (ma sempre dirottati verso un simbolismo surreale e talvolta grottesco, nemico di ogni facile tono idilliaco), sono pure frequenti le rielaborazioni di concetti filosofici e teologici, il recupero di miti classici, l’interesse scientifico per la fisica e la matematica, l’invenzione costante di un’esistenza parallela (distopica, diremmo oggi), che si fa beffe della logica razionale, smontando la realtà in un insieme di fenomeni non ricomponibili, come in un puzzle impazzito, e accomunando i suoi testi all’arte astratta più labirintica e alienata.

di

di

il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.

il mio amico Claudio detto Piripicchio, bassista del “Tormento Interiore”, il quale s’era evidentemente stancato di avere una macchina troppo grande per una persona sola, esattamente come io non ne potevo più di averne una troppo piccola. Lo scambio era avvenuto alla fine dell’estate perché all’inizio, invece, la Triumph mi era servita per andarmene in vacanza verso Sud, senza una direzione precisa, ma semplicemente recandomi dove si recavano le autostoppiste che incontravo ai caselli dell’autostrada. Era una due posti, una potenziale alcova, e ci poteva salire un’autostoppista alla volta. Erano altri tempi, ci si poteva fidare, e le ragazze – tra le quali spiccavano per salute e simpatia le canadesi dai grossi zaini decorati con la foglia d’acero – sullo spider ci venivano di buon grado. Fu così che quell’anno arrivai fino a Vieste, sul Gargano, a capo di una serie di ghirigori che mi avevano fatto deviare spessissimo, e con grande soddisfazione, dal tracciato dell’Adriatica.

“Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.”

“Siam sempre lì che cantiamo in inglese, il più delle volte dopo esserci tirate giù le parole mentre ascoltiamo i dischi, e succede spessissimo che le parole ce le inventiamo perché non le abbiamo veramente capite. Quando canto Living, Loving dei Led Zeppelin non so bene che cosa dico, ma vado avanti con molta convinzione, tanto la gente non si accorge delle bestialità che bercio. Insomma: per tutto questo tempo tutti noi abbiamo schifato la musica italiana, e soprattutto le parole italiane, no? Giustamente, devo dire. Pensate, che ne so?, a Senza luce: se la paragoni a A Whiter Shade of Pale, è a dir poco imbarazzante. Ma ora forse sta succedendo qualcosa. Questo qua, questo Pino Daniele, per esempio, canta in napoletano, e mi sembra che abbia delle cose belle da dire. Insomma, non sono le solite cazzate.” Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi.

Ho già raccontato in un libro (Scuorno, Mondadori 2008) come diventai rapidamente napoletano, e non mi ripeterò. Lo diventai il primo giorno. E capii che in quella città, come poi avvenne, avrei trascorso anni tra i più felici della mia vita. Questo anche se pochi mesi dopo il mio arrivo al “Mattino” mi toccò andare incontro a una tremenda e straordinaria esperienza lontano da Napoli. Parlo del terremoto in Irpinia. Ad Avellino, con molti validi colleghi, ci rimasi mesi, girando tutti come trottole nei paesi del cratere e contribuendo a fare un giornale di cui andavamo giustamente orgogliosi. Ogni tanto, ma piuttosto di rado, scendevamo a Napoli, per qualche riunione o per spezzare il ritmo e rifiatare un momento. Fu in una di queste occasioni che, per esempio, vidi per la prima di almeno diciotto volte il film The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. E ricordo che quella volta, durante il viaggio, ascoltai per intero il nuovo disco di Pino Daniele, intitolato Nero a metà. È un album in cui ci sono tante tracce interessanti, e anche molto trascinanti. Ma fin da subito fui colpito da quella che, con ‘A pucundria, era senz’altro la più intimista, la meno rock: Quanno chiove. Ricordo che mi fece l’effetto di certe ballate dei Genesis prima maniera, tipo quelle di Nursery Cryme, ma come depurate di tutti gli orpelli barocchi che Peter Gabriel e compagnia erano soliti affastellare. Tant’è che oggi, nonostante la mia adolescenza polemicamente anti-italiana, debbo riconoscere che Quanno chiove è ancora lì, viva e pulsante e meravigliosamente malinconica, mentre quelle cose dei Genesis sono fatalmente invecchiate e quasi non le sopporto più. Pino Daniele era insomma un musicista post-progressivo di straordinaria sensibilità, di una qualità sopraffina, e aveva dentro un calore, una passione che rinviavano direttamente alla vita, senza vani cerebralismi, ma non per questo poteva risultare corrivo, tutt’altro. Io, del resto, poco tempo prima l’avevo conosciuto di persona: “Il Mattino Illustrato” mi aveva mandato a intervistarlo a Formia, in estate, e ci avevo passato insieme una giornata sana. Non mi pare che, mentre mi spiegava che ‘o feeling è un colore, e che la sua unica preoccupazione era quella di mantenersi vero, e che la musica “pe’ mè è tutto”, e che gli piacevano Ella Fitzgerald, Aretha Franklin e i Weather Report mentre non sopportava i cantautori “ca se lamentano”, e che la popolarità “te dà ‘nu poco ’e fastidio pecché nun può ffa’ niente chiù, nun può piglia’ ‘nu pullman”; mentre mi diceva tutto questo non si separò mai, foss’anche per un solo momento, dalla chitarra sulla quale continuava a esercitarsi. A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.

A differenza di tante canzoni di Pino Daniele, qui non si racconta una storia, anzi: nemmeno una ipotesi elementare di storia, né si descrive un personaggio. È una canzone rarefatta, senza tempo, puramente impressionistica, e debbo dire che fin dall’inizio mi è venuto da pensare che le parole siano state necessitate dalla musica, che la musica le abbia generate con una specie di automatismo. Sì, d’accordo, ci sono lacerti di situazioni, c’è per esempio la difficoltà di confessarsi le cose, aggravata in questo caso da “’o scuorno ‘e te ‘ncuntra’”. Ma il tessuto è labile, quasi astratto. Ci sono, a presidiarlo, solo pochi fantasmi benigni: oltre alla pioggia, all’acqua che “te ‘nfonna”, c’è per esempio la luna, che quando fa scuro si mette a parlare.

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese