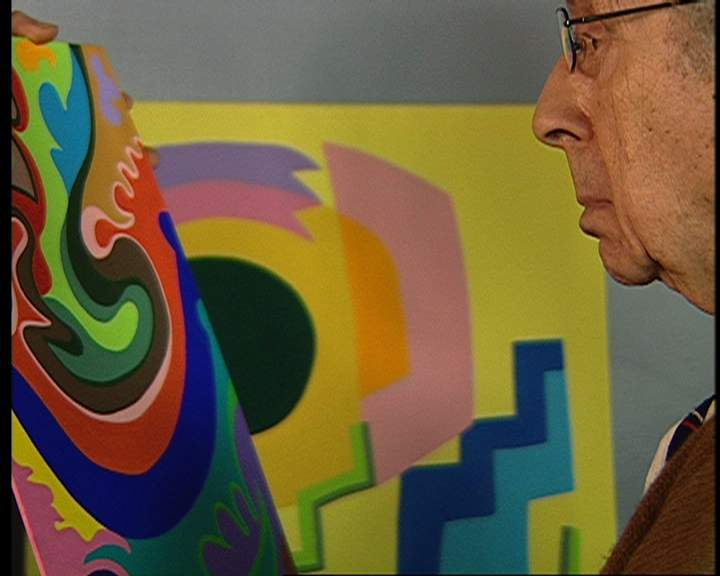

Si inaugura in una galleria di Piazza di Pietra – Galleria Anfosso – una mostra di quadri di Michelangelo Antonioni. Se ne parla come se fosse la prima volta, uno svelamento. Ma non è così, non la prima volta che vengono mostrati, e per di più in quella stessa piazza. È però la prima volta senza Michelangelo. I suoi quadri sono cioè diventati merce, oggetti orfani confondibili con altri oggetti, indipendentemente dalla loro qualità, perché scorrono sullo stesso nastro scorrevole in cui tutto ciò che è “cosa” scorre. Quello che mi colpisce, come ogni volta, è la nostra ormai sistematica mancanza di memoria, e la nostra continua disponibilità alla baldoria degli “eventi”.

Si inaugura in una galleria di Piazza di Pietra – Galleria Anfosso – una mostra di quadri di Michelangelo Antonioni. Se ne parla come se fosse la prima volta, uno svelamento. Ma non è così, non la prima volta che vengono mostrati, e per di più in quella stessa piazza. È però la prima volta senza Michelangelo. I suoi quadri sono cioè diventati merce, oggetti orfani confondibili con altri oggetti, indipendentemente dalla loro qualità, perché scorrono sullo stesso nastro scorrevole in cui tutto ciò che è “cosa” scorre. Quello che mi colpisce, come ogni volta, è la nostra ormai sistematica mancanza di memoria, e la nostra continua disponibilità alla baldoria degli “eventi”.

Materiale d’importazione ~ da DUDE MAG

di Eric Lundgren

Il database dell’editore deve essere vecchio di decenni, perché mi hanno chiamato in ufficio.

«Abbiamo un manoscritto», hanno detto.

«Naturalmente», ho risposto. «Ne avrete sì, ne avete sempre».

«Ci serve una prefazione. Possiamo farle avere un manoscritto con le macchie di caffè originali».

M’interessava, purtroppo.

«La mia prefazione sarà fuorviante», ho avvisato.

«Lo sappiamo», ha risposto l’editore. «Sappiamo tutto di lei».

Da “L’OSPEDALE”

di Maddalena Vaglio Tanet

1.

L’accettazione

Sedute con le mani in grembo

le ginocchia strette, i capelli raccolti

nel vestibolo di un ospedale americano,

noi insieme diffidenti l’una verso le altre

e loro di più ancora: Niente paura

signore ossa, I is on your side.

Nel giardino di Saint John due uccelli,

gazze a giudicare dalla coda,

si contendono qualcosa, la nebbia

gonfia il cielo tra i margini dei tetti,

violagrigia, macchiata di rosa in certi punti

(ossidi forse, polveri).

Amsterdam Avenue tira una riga

dritta fino al fiume, sul fondo

si sono accesi i fari,

bianchi e rossi si slargano, bagnati.

Il condizionatore soffia piano sulla faccia,

aspettiamo ancora ostili, ferme

tra il tavolino e il davanzale,

ma non può durare e presto

stiamo come bambine

con le ginocchia sbucciate, chine

sul nido di sterpi e fili d’erba impastati

dove dorme la piccola bestia pelosa

nel bozzolo precario del suo calore.

4.

Ci guardiamo. Qualcuno svia gli occhi

a lato, ci sono gli ingorgati,

i lattiginosi, i salmodianti. Una alla fine

tiene in bocca pezzi di ghiaccio

per dissetarsi. Non succhia, li spinge

uno alla volta appena contro il palato.

Con gli altri, i gentili e gli arrabbiati,

ci diciamo: nemmeno io sono venuto

per restare su questo giaciglio

che è un palcoscenico e un ripostiglio.

6.

Fa buio intanto, la terra è scura e quando

nella stanza è difficile vedere,

le ombre crescono come strani fiori

si allungano dagli steli delle cose

e sui muri e il pavimento pendono

le loro grandi corolle spaventose,

finalmente preme sul cuore l’idea

del mondo ulteriore, quello che ci seguirà.

C’è chi si abbandona, chi ringhioso si ritrae,

chi salva tutto: le vergogne dell’infanzia,

distese di mais da qualche parte,

un arcobaleno liquefatto in rivoli di nafta

vicino alla carcassa di un furgone,

prugne come grosse uova bluastre

appese al picciolo striminzito.

Passano stagioni intere, anni,

dalle narici dilatate, dallo sguardo

che diserta la stanza, punta la finestra

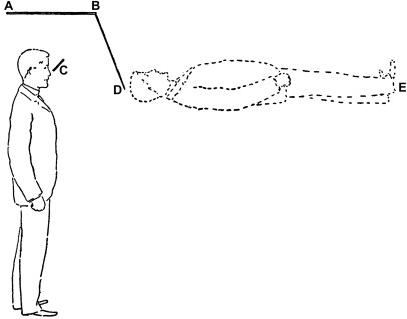

A debita distanza

Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui, quello di Marco Giovenale qui, quello di Andrea Inglese qui, quello di Michele Zaffarano qui.

di Italo Testa

Dicono che l’asserzione sia il gioco linguistico centrale. Forse non l’essenza del linguaggio. Forse il linguaggio è fatto di molti quartieri. Ma l’asserzione, il gioco degli enunciati dichiarativi, tenderebbe a occupare il centro di questo spazio. E la poesia, o quell’insieme di pratiche che chiamiamo poesia, sarebbe inevitabilmente assertoria. E così i poeti. Apofantici. Come tutti.

Édouard Levé, Suicidio

di Francesca Fiorletta

Dire che tu ballassi non sarebbe esatto. Anche quando la musica ti avvolgeva, trascinando i corpi nel vortice del ritmo, non riusciva a penetrarti. Accennavi qualche passo, ma più che ballare era mimare il ballo. Ballavi da solo. Quando uno sguardo incrociava il tuo, sorridevi come chi viene sorpreso in una situazione assurda.

Questo è un libro che mima il suicidio, e che lo anticipa. Un libro che non racconta semplicemente, ma che è, esso stesso, una situazione assurda.

( fotografie di E. S. Curtis ) e altri inediti

di Simone M. Bonin

Goldenrod Meadows – Piegan 1911

Una ti squadra la fronte con gli occhi, l’altra

ti avvolge la guancia, chiede “Che ci guardi a fare con quella macchina?”

Avranno sì e no quindici o sedici anni e i volti di chi cresce in fretta.

Parlano una lentezza che non mi appartiene più.

Stringono mazzi di foglie di tabacco dentro i palmi e la pelle

è dello stesso colore dell’erba secca.

Sono rughe delle grandi pianure, rese gialle

dal frantumarsi dei giorni – 1911 dice l’insegna-

Pikani, Piedi Neri il nome di quelle genti, e senza

un nome queste donne

parlano di esistenza e mi fissano gli occhi ora e mi dicono

parole tanto grandi che tutto ciò che sono oggi

non basta a tenere il passo dei loro sguardi.

Nunivak – Nunivak Island, Alaska, 1928

Quando il giorno tramonta

cade tra le acque dell’Alaska e la notte è un parka

che scende pesante e ti avvolge fino alla testa.

Lo sguardo si alza e trapunge la faccia

che la palpebra stringe stretta

e quel poco di corpo che sbuca

racimola l’aria e prega

inarcando le labbra, credo, parla.

Lodge Interior – Piegan – 1911

E se tanto ci tiene distanti tanto si stende

annegato di terra e polpa di tuberi e stracci

intatto ai nostri occhi

il reale si scopre senza più vesti e vedo quanto

è visto ai vostri occhi

che senza mai vesti il reale scopre

nomi e ricordi tra resti di fiori e stracci rotti

( Timisoara – Romania )

I

Un mattone dopo l’altro, fra guance ungheresi

e ciglia moldave – pelli di croste di pane – un mattone

dopo l’altro, a coprire e scoprire il passato

quando elefanti di Ferro aprono il fango

e lingue latine si scontrano

con gli ultimi rimasugli dell’inverno

II

Intagli di Sole su garze di duro cotone

avvolgono il capo di vecchie donne con gli occhi gialli e le gonne

a fiori ]

E alle spalle di case squamate, di pietre austriache e vetrine sporche,

fiori di neve rompono l’estate.

III

Più ti scrivo e più le vedo quelle folle il dicembre dell’89

a esplodere virali nelle piazze / mento in alto contro palle di cannone/

“fai veloce a dire le preghiere” / “mangia il pane” /

e fra le dita gridaci il tuo nome trapungilo di AMEN / pelle

a scaglie che si toglie / l’occhio

è fibra muscolare / racimolo memorie dentro folders / colpi

di esistenza sulle case /

IV

Una donna dipinta di fumo

si affretta distratta con gli occhi

a ritmiche cieche di Majakovskij.

Tra i tavoli storti

il cielo è un foglio privo di versi.

*

Tutti i testi di Simone M. Bonin sono inediti. Le fotografie sono di Edward S. Curtis.

Do you remember Marilyn?

Quando registrammo la Marilyn di PPP con Laura Betti

di

Luigi Cinque

La generale di “Una disperata vitalità” di PPP era già iniziata. La prima sensazione, quando entrai in teatro, camminando nel buio lungo la parete, fu la precisione con cui Laura, tra versi e canzoni, attraversava il testo. Era in scena da sola, coraggiosamente obesa, tirata, livida, sotto quegli occhi e il nasino dispettoso da bambolotta. Tre quattro persone in platea con il regista Mario Martone. Rimango in piedi.

Che Laura fosse soprattutto la sua voce, lo sapevo già. L’avevo conosciuta, dal vivo, molti anni prima, frequentando alla Sapienza un corso di cinema e letteratura tenuto da PPP. In una delle quattro straordinarie lezioni lei era venuta a leggere e cantare dei versi. Lo stesso PPP ne aveva esaltato le doti di interprete. Ma provo lo stesso fastidio di allora quando esibisce quella risata sguaiata romanesca da straniera, da emiliana, un po’ forzata, in quel suo cantare certe volte alla maniera della Ferri cogliendone solo ingenuamente il verso senza andare al profondo della tuttità romana, di quell’insieme inimitabile di“altoalto e bassobasso” che è la canzone popolare ebreo/romanesca. Ora avrei voluto dirle: – “guarda che “la Toppa” o lo sai cantà o non la sai cantà! Inutile che ce fai… e poi te manca la periferia, che voi capì dar salotto de nonna ( così Laura chiamava Moravia, me lo aveva detto Carmen sua organizzatrice dello spettacolo e nostra comune amica ).

Mi siedo in platea. In terza fila a destra del palco. Lei è un tutt’uno con quel leggìo ancora troppo alto, e grande, da direttore d’orchestra, e l’insieme, da giù, con le sbavature di luci ancora da sistemare, dà l’idea di una botte scura al centro del palco con sopra una faccia e i capelli annodati in un ciuffo in su che “facevano pensare allo spruzzo di una balena o al pennacchio di un ananas psicotico” ( sto citando a memoria il particolare dal bel romanzo di Emanuele Trevi “Qualcosa di scritto”). Sono previste le riprese televisive. L’aiutoregista – le chiede, in una pausa, se si terrà così i capelli o magari avrà un cappellino di qualche colore. – “ No tesoro…proprio così…biondo mignotta… “ – gli risponde dal palco, e si morde sul labbro una risata infame. Laura non lo sopporta, mi dice Carmen. E guai a cadere nelle sue grinfie. Poteva essere terribile. Sapevo anche questo. Riprende a provare.

Nel canto, meglio ancora, nel recitarcantato, nello sprechgesang, la sua voce, giocava in casa, aveva un’intonazione naturalmente perfetta. Sembrava esserci nata in quell’ espressionismo popolare. Riempiva la parola di straordinarie microintonazioni. Nessuna ansia dello scorrere del tempo musicale. Le bastava parlare per esserci, in musica s’intende. Respirare per prendere il tempo. Le grandi voci sono grandi per questo, perché danno l’idea di parlare mentre cantano e modulano.

Laura con la sua voce, rauca, fumosa, budellare, gelida, razionalBrecthiana, mirava direttamente al cuore e questo era anche dovuto al fatto che – avrei dedotto più tardi – era perfettamente – “cattivamente” – onesta con se stessa e con gli altri. La voce recitarcantante non perdona. E’ un elemento di rilevazione primario. Ti espone. Non ti permette di fare alcuna poesia, racconto, canzone, senza un rapporto risolto con te stesso, quantomeno con la tua di verità. Non giudica. Ti fotografa e stampa fuori come una vecchia Polaroid. Se l’anima esiste è certamente nel suono della voce. I civilissimi aborigeni australiani – quelli che inventavano il boomerang quando noi eravamo alla ben più terrena e violenta ruota – sostengono che se fai perfettamente il verso di una rana o altro animale sei quell’animale.

Comunque nel nostro caso non c’era bisogno di cercare chissà quale animale. Laura era laura perché faceva la voce di Laura. Per questo comunicava quel senso di precisione. Tranne, ripeto, per quell’accentazzo romanesco che assumeva in alcune canzoni e che la rendevano ridicola; che, come diceva PPP, la inchiodavano “ alla qualità di fossile con la sua maschera inalterabile di pupattola bionda…a mostrare il sadismo di una provinciale che giunta al Centro dove abitano gli idoli si traveste goffamente da nativa per mitizzarli, profanarli e dissacrarli meglio”.

A metà della filata Laura si ferma. Ha bisogno di una pausa. La segretaria di produzione annuncia a tutti i trenta minuti. Carmen mi accompagna nel camerino. Dobbiamo accordarci per la Marilyn di PPP da musicare e registrare per una compilation di canzoni pasoliniane in occasione del ventennale del suo assassinio.

Si sta cambiando abito. Faticosamente. Ci fa entrare. Ha un problema con il vestito. L’elastico, credo. Guardo altrove. Scruto un palazzo antico che si vede dalla finestrella. Alla fine si accende una sigaretta e mi dice – “ciao”.

Credo che con lei valesse una specie di energia animale immediata per cui: o come se ci si fosse sempre conosciuti oppure…oppure niente. Detestava qualsiasi tipo di presentazione. Nel caso, poteva reagire anche male. Mi accoglie come uno che conosceva. Non so. Fu molto gentile con me. Una questione di odori oppure che la musica la intimidiva. Ovviamente non ci fu modo di parlare del lavoro. Avrei capito a breve che non ne voleva sapere. Restammo d’accordo che con Carmen saremmo passati da lei in via di Montoro vicino Campo de Fiori. Faccio per uscire. “ Pierpaolo amava molto questa poesia “ – mi dice. Già, Pierpaolo. C’è una sottile linea di confine a Roma oltre la quale puoi ancora trovare quelli che parlano del poeta chiamandolo Pierpaolo e non Pasolini. Dacia, Piera, i Citti, Ninetto e qualcun altro. Nel tempo mi è capitato di incontrarli. Di sentirli che lo chiamavano così. Segnavano un appartenenza. Un codice. Ma Laura quel nome lo pronunciava in un modo “più” speciale. Assoluto. Primitivo. Infantile. Esclusivo.

Due giorni dopo mi presentai a casa sua. In via di Montoro, Campo de Fiori. Avevo preparato uno schema. Un primo aleatorio nel quale accogliere il testo e la voce a suo piacere. Dovevo solo verificare con lei un paio di appuntamenti sonori, del tipo: incontrarci tutti al riff e fare insieme quel pezzo di melodia in quattro che avevo pensato. Ho con me nello zaino una tastierina giocattolo. Tanto per non dover cantare. E pure il sax, il soprano. Non c’è l’ascensore o non lo trovo. Faccio le scale a piedi. Appena arrivato, sulla porta, Carmen mi chiede sorridendo: Sai fare le iniezioni?. Beh, Si! – dico. Entra in scena Laura, non mi saluta, ha una vestaglia da basso impero Mogul, fiori blù su fondo rosa. Mi dice: – non sarai una fighetta che s’impressiona e sviene? –

Mi indica una busta di plastica poggiata sullo sgabello. Dentro due siringhe e una dose di pennicillina gigante. Mi lavo le mani. Preparo il tutto. Siamo ancora nell’ingresso. Ho la siringa pronta in mano e lo zaino ancora in spalla. Confesso subito che non mi viene bene a fare le iniezioni in piedi. Preferisco il paziente sdraiato. Laura si avvia verso una stanzetta con un letto singolo. – Perfetto – dico –… e se poi abbassi un po’…”

Lei si stende e mi dice serissima: non è che me te voi fà…?” La pugnalo con la siringa.

Passiamo la serata di giugno in terrazza. Mi piaceva moltissimo quella terrazza, così non tanto grande. Fuori da ogni sguardo. Siamo a un centinaio di metri in linea d’aria dal fiume. Decine e decine di gabbiani entrano ed escono nel cono dell’interno condominio, silenzioso, mezzo deserto/barocco e mezzo abitato, galleggiano in cima, perlustrano con un’occhiata e riprendono l’onda gridando.

C’è un vino bianco di marca e un piatto raffinato di pesce e pasta fredda. Non parliamo ovviamente del brano da registrare. Si capisce che non c’è nessuna intenzione di farlo. Anche per un fatto artistico, mettiamola così. Come si suole, diciamo, tra improvvisatori. Dico l’improvvisazione come l’arte sublime della performance. La poetica del mettere le mani sulla materia in tempo reale. Laura ne fa un breve accenno. Colgo al volo. Da qui il discorso devia, un po’ tra l’altro, ma non tanto, quando parte con tutta la sua vestaglia in una risata secca. Ce l’ha con i poeti stonati che leggono le loro poesie con “quella bocca che sembra un culetto e gli occhi sulla pagina scritta e mai a fuoco con il microfono”. E se poi c’è la musica e il ritmo la cosa si fa persino imbarazzante. “Non lo sanno, le zoccolette, che la poesia si fa con le orecchie? Che l’intonazione è tutto per un poeta. Fuori e dentro. E poi non hanno un briciolo di rabbia, solo la posa dei leccaculo, questo sì.” Qualche tempo prima, l’avevano portata a un premio di poesia. Quell’avanguardia vecchia che si sa con Pierpaolo ce l’aveva a morte. Un astio, in molti casi, ingiustificato, da far pensare che non gli perdonavano il successo e la vitalità, che non sapevano davvero cosa voleva dire essere “un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno…ma almeno con sei delle sue sette vite davanti “. Il bello è che quelli odiavano pure Sandro Penna che non si può dire avesse tutto questo seguito popolare.

E a proposito ci racconta della Morante ( che invece ne capiva tanto, dice ) che una sera a casa, sentendo un gran rumore di clacson e torme urlanti slogan incomprensibili chè forse la Roma aveva vinto il derby, commentò dicendo: “ deve essere perché Sandro Penna ha preso il premio Strega e lo stanno festeggiando… “.

Infine qualcosa me la dice a proposito della Marilyn. Capisco che lei ama questo testo. Aggiunge: – “che non si perda mai un lontano odore di jazz. Ma nello stesso tempo sarebbe ridicolo farne un brano jazz. Tutto solo sulla sfumatura…sulle intenzioni…niente accordini e terzinati pùmpapa pùmpapa… niente fighettate da solisti”-

Non volle ovviamente sapere la formazione che avrei portato in sala. Meglio così. Non avrei saputo cosa rispondere. La registrazione era fissata al giovedì della settimana dopo.

Le parti erano pronte. Ma servivano a poco, c’era invece da organizzare più che altro un’emozione discreta e univoca che fosse in grado di contenere la “belva”. Chiamai tre vecchi amici con grande esperienza di real time, come si dice, di interplay che poi in ultima analisi vuol dire di sana capacità di ascolto ancor prima che di emissione di suono. Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Massimo Coen al violino.

Il giovedì di registrazione cominciò con una piece teatrale di gesti e rumori degna del miglior Becket. Siamo in una via del quartiere Prati. Una traversa tra due arterie cittadine. Un via decisamente stretta considerando che ci passa il bus. Il portone di un palazzo di solido stile umbertino che dà in un ampio cortile circolare con diverse saracinesche aperte e vetrine con attività varie. Ricordo un parrucchiere per signora. Giù in fondo, al centro, proprio di fronte al portone, l’ingresso dello studio di registrazione. Noi, da buoni turnisti, eravamo già lì con i nostri strumenti. Alle dieci Laura era in forte ritardo. Apparve dopo mezz’ora. La vedemmo entrare nel cortile, gelida, gli occhialoni da sole tondi e grandi, livida, con le labbra serrate, un borsone portatutto con dentro sicuramente la bomba, una camiciona celeste che la conteneva alla meglio. Non aveva tempo di salutare. Si ferma davanti al produttore ch’era lì con noi. Lo brucia con uno sguardo e platealmente fa cadere la chiave dell’auto dentro una grata ch’era sotto i nostri piedi. La cosa sul principio non ci impressionò ma subito dopo percepimmo che la signora aveva parcheggiato in seconda fila e la sua Golf già bloccava l’autobus e una fila infinita di automobili.

Furono momenti di panico. Laura se ne frega. Nessuno osa parlarle. Entra in sala, chiede al fonico qual è il suo microfono e si siede in postazione. Fuori arriva trafelato il portiere dello stabile armato di una grossa barra di ferro. Insieme al produttore, ( reo di aver dimenticato di andare a prendere la furiosa a casa, da qui la punizione ), ed altri tre o quattro, riescono a sollevare la grata. Siamo invasi dal suono di un’orchestra di clacson. Massimo il violinista mi dice che è il miglior Cage che abbia mai ascoltato. Il gruppetto infine raccoglie nel secco di fogliame e carte la chiave. E sarà il produttore stesso che rischia la vita ( per espiare evidentemente! ) uscendo a spostare la Golf tra una folla di automobilisti e passeggeri inferociti. Entrammo e ci mettemmo ai nostri posti. Dopotutto la furiosa aveva ragione. Quel suo special di teatro del dispetto era l’unica possibile reazione verso l’insensibilità e grossonalità, mista a finta gentilezza, del produttore Si capiva da lontano che quello era al posto sbagliato. Che era il tipo di persona che, anche inconsapevolmente, impedisce che si stabilisca un patto importante tra artisti e pubblico.

In sala, Laura parlava solo con me. Quando ci mettemmo le cuffie e tutti ci ascoltavamo in interfonico mi toccò la ridicola parte di tradurre dall’italiano all’italiano le sue indicazioni. Non conosceva il pezzo. Alla fine chiese solo di avere gli attacchi chiari. Si era improvvisamente ammorbidita. Ora, la furiosa, era a suo agio. Attentissima. In grado di cogliere ogni spostamento di intonazione e ritmo. Ubbidiente al flusso di note. Reattiva.

Dopo una prima passata per regolare meglio gli ascolti registrammo l’unica versione del brano. Un solo take. Laura era della vecchia scuola. Del tempo in cui il nastro era prezioso. Nessun vezzo, si usava così. Si riascoltava e se non andava si cancellava e se ne faceva un altro. Comunque lei approvò già il primo e per noi andava bene.

Ho riascoltato diverse volte la Marilyn. C’è qualcosa di intrigante nella dinamica parola suono. Un piccolo teatro nascosto. Laura comincia stranamente con un’intonazione separata che la pone, in disparte, con un’altra impedenza elettrica, in altorilievo rispetto alle costellazioni sonore che componiamo via via. Si mantiene sempre una terza minore sotto il galleggiamento atonale del brano. Lo fa per istinto, si capisce. Per pigrizia, forse. O, per mantenere dispettosamente la sua di intonazione. Si contrappone. Brechtianamente si estrania. Ma nello stesso tempo depensa. Esce dalla ragione di interprete. Si fa medium. Laura non credo lo sapesse (non faceva parte del suo bagaglio ) ma fanno lo stesso i cantanti di Druphad, l’antichissimo e straordinario canto sanscrito indiano. Riescono a giocare con la vibrazione molecolare della base uscendo e rientrando dalla consonanza e regolando in questo modo, tra intonazione e disintonazione, l’effetto drammatico della voce e, di conseguenza, il rilievo poetico della parola.

Laura era, da questo punto di vista, una sorta di modello originale e non aveva niente da invidiare, nell’essenza vocale, a Carmelo Bene, per esempio, e alla “carmelobenica” del tempo. Aggiungo, faceva istintivamente e con l’esperienza straordinaria che aveva, quel che altri coprivano, velavano, vestivano, machistamente, di superbe e fumose teorie prima di rivelarsi. La sua vocalità riusciva ad essere esibizione, aggressione e dall’altro interiorità manifestata: andava dall’interiore all’esteriore legando continuamente due esistenze. In questo senso, per dirla proprio alla Bene, Laura era il capolavoro. Così grossa e sformata ormai era una piccola Marilyn.

Nella seconda strofa si avvicina sempre più all’intonazione complessiva degli strumenti. Entra più dentro. Cessa di essere un altorilievo. E diventa soprattutto una voce ritmica. Il tutto dentro un normale parlato. Gioca naturalmente, al servizio dell’insieme e delle parole soprattutto, sul battere e levare, dialogando magistralmente con il basso e il pianoforte. Nelle sfumature dunque. In una condizione non assertiva. Per frammenti che sono piccole implosioni di jazz, webernismo, oral poetry. E’ straordinario infine come nella terza strofa faccia suo l’andamento swing del basso pur restando tranquillamente nel testo. In realtà, in apparente monotonia, Laura, sotto, canta continuamente qualcosa e in questo senso – rifacendomi a Paul Zunthor e il suo bel saggio “La presenza della voce “ – dico che la vocalità della Betti, in questo piccolo brano, è parola senza parole, ha un tratto sciamanico. Una voce che le parole vengono ad abitare, ma che veramente non parla e non pensa, ma ripercorre e fa sopravvivere la memoria della primaria mancanza sensoriale in ognuno di noi”.

Marilyn

Del mondo antico e del mondo futuro

era rimasta solo la bellezza, e tu,

povera sorellina minore,

quella che corre dietro i fratelli più grandi,

e ride e piange con loro, per imitarli,

tu sorellina più piccola,

quella bellezza l’avevi addosso umilmente,

e la tua anima di figlia di piccola gente,

non ha mai saputo di averla,

perché altrimenti non sarebbe stata bellezza.

Il mondo te l’ha insegnata,

Così la tua bellezza divenne sua.

Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro

era rimasta sola la bellezza, e tu

te la sei portata dietro come un sorriso obbediente.

L’obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite,

il darsi agli altri, troppi allegri sguardi

che chiedono la loro pietà! Così

ti sei portata via la tua bellezza.

Sparì come un pulviscolo d’oro.

Dello stupido mondo antico

e del feroce mondo futuro

era rimasta una bellezza che non si vergognava

di alludere ai piccoli seni di sorellina,

al piccolo ventre così facilmente nudo.

E per questo era bellezza, la stessa

che hanno le dolci ragazze del tuo mondo…

le figlie dei commercianti

vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra.

Sparì come una colombella d’oro.

Il mondo te l’ha insegnata,

e così la tua bellezza non fu più bellezza.

Ma tu continuavi a essere bambina,

sciocca come l’antichità, crudele come il futuro,

e fra te e la tua bellezza posseduta dal Potere

si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente.

La portavi sempre dietro come un sorriso tra le lacrime,

impudica per passività, indecente per obbedienza.

Sparì come una bianca colomba d’oro.

La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico,

richiesta dal mondo futuro, posseduta

dal mondo presente, divenne un male mortale.

Ora i fratelli maggiori, finalmente, si voltano,

smettono per un momento i loro maledetti giochi,

escono dalla loro inesorabile distrazione,

e si chiedono: «È possibile che Marilyn,

la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada?»

Ora sei tu,

quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso,

sei tu la prima oltre le porte del mondo

abbandonato al suo destino di morte

versione della poesia tratta dal film La rabbia – I parte (1963), scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini;

Sul corpo della poesia di ricerca

di Antonio Loreto

La prima edizione del Premio Pagliarani è stata vinta per la sezione della poesia edita da Soffiati via di Vito M. Bonito: un bel libro di un autore importante, niente da dire.

Rifletterei però sull’indirizzo del Premio, che il nome di Elio Pagliarani e alcune indicazioni abbastanza chiare mostravano vòlto a valorizzare opere di ricerca, mentre Soffiati via non sembrerebbe essere tale. Perché? Che cosa si deve intendere per “ricerca”?

Due anni fa, in occasione di Poesia13 – Cantiere aperto di ricerca letteraria (a cura di ESCargot), ci ritrovammo a Rieti in diversi e vari, critici e poeti (ogni poeta presentato da un critico), a leggere, ascoltare, commentare e infine, quasi a margine, a tentare della ricerca una definizione, senza che – assortiti come eravamo – un’idea concorde riuscisse a scaturire. Il discorso rimase sospeso, lasciando l’impressione che la parola “ricerca” fosse nella disponibilità di qualunque esperienza che aggirasse le scritture poetiche non sperimentali.

A mio avviso non si trattava allora né si tratta in generale di negoziare una definizione, di stabilire democraticamente qualità essenziali, magari un’ontologia. Il punto è che la poesia di ricerca nominalisticamente esiste, ed esiste da tempo, saturando il dominio semantico – nel contesto della letteratura poetica – della parola che la specifica. Esiste nel corpo delle opere e delle attività molteplici – il sito gammm.org, l’antologia Prosa in prosa, i convegni Ex.it, il progetto editoriale Benway Series, il dialogo costante con la ricerca anglofona e francofona attraverso la collana Chapbook dell’editore Arcipelago, per esempio – di un gruppo di autori aperto, come lo è stato, ancora per esempio, quello della neoavanguardia cinquant’anni addietro. Non omogeneo, certo (così stavano felicemente insieme Balestrini e Pagliarani, per dire, con Manganelli e Arbasino), e come dicevo aperto, ma riconoscibile.

Si capisce, mi auguro, che non coltivo follie monopolistiche né puristiche e conservatrici: la poesia di ricerca la faccia chi vuole (e smetta chi vuole di farla) e senza porsi in maniera epigonale, se possibile. Solo vorrei suggerire, ripetendomi, che l’espressione “di ricerca” non può riferirsi alla proprietà di essere non tradizionale, in qualunque modo purché sia: non può più a questa altezza cronologica, perché essa ha storicamente (per una storia breve, ma questo non rileva troppo), ha storicamente preso a indicare un corpo. Il suo corpo storico è lì, e come tutti i corpi consiste in un processo, che accoglie qualcosa come propria fase e rifiuta qualcos’altro come qualcosa d’altro; non secondo una famiglia di dogmi (Corrado Costa ne ha disfatti almeno due, di dogmi avanguardistici – quello del montaggio e quello dell’antireferenzialità – pur rimanendo nella sensibilità condivisa un avanguardista) bensì secondo criteri di riconoscibilità.

La riconoscibilità è una questione di scopi, e dunque pragmatica: se il mio scopo è lavare l’automobile, posso riconoscere come acqua il contenuto del secchio che ho riempito anche se vi finisce dentro un corpo estraneo, che magari la renda non potabile ma che non impedisca l’operazione e non rovini la carrozzeria; se il mio scopo è bere, il contenuto del bicchiere verrà da me riconosciuto come acqua qualunque sia l’azienda imbottigliatrice (e qualunque la composizione organolettica), a patto che non si verifichi un fatto come il discioglimento di qualche piccolo granello di arsenico, nel qual caso dovrei riconoscerlo come Acqua Tofana – anche se solo dopo aver constatato l’effetto. Sia chiaro che gli scopi, in letteratura, non hanno a che vedere con l’intentio auctoris; vanno rintracciati specularmente proprio negli effetti, che sempre eccedono eterogeneticamente gli scopi che li creano (l’autore si dia pace, non gli chiederemo niente: può anche morire se gli piace).

A questo punto dovrei forse dire qual è l’effetto, quali sono gli effetti della scrittura di ricerca, e quali i diversi, incompatibili effetti di una scrittura come quella di Soffiati via. Ma non credo serva: lo hanno detto in questi anni, certo parzialmente e non sempre lucidamente, i discorsi critici di una teoria di lettori (e autolettori – forse soprattutto loro: questo certamente complica le cose).

Rimarrei piuttosto al discorso principale, perché essere riconoscibile non significa necessariamente essere riconosciuto, né nel senso della distinzione né nel senso dell’ammissione. Poesia13 e Premio Pagliarani – considerato il novero e le inclinazioni dei lettori giurati (di cui ho fatto parte) e il novero e le inclinazioni dei poeti candidati, per una porzione non irrilevante (legittimamente) restii alla più sporadica frequentazione della poesia di ricerca – rendono in effetti palmare il fatto che la nostra comunità letteraria, perlomeno quella in tali sedi rappresentata, nel complesso non la riconosce. Riconosce tuttavia l’appeal dell’etichetta nei galleggiamenti discorsivi: ciò che espone una parte della comunità in parola a una tentazione che provo a esemplificare politicamente (ovvio: senza voler istituire alcun parallelo di ordine assiologico).

Quello della sinistra è un corpo culturale riconoscibile: coloro che lo riconoscono ma non vi si riconoscono posizionano sé stessi altrove, in formazioni culturali già date o da darsi, configurando uno schieramento tradizionalmente diversificato. Coloro che non lo riconoscono possono dar luogo a una formazione più o meno eterogenea che tenti di appropriarsi, risemantizzandola, della sua insegna in certo modo percepita come vantaggiosa; che finisca per sovrapporsi con il proprio corpo all’altrui, nel rischio quando non nell’intenzione di sopraffarlo, neutralizzarlo, estinguerlo – e se va bene assorbirlo. È una dinamica che di questi tempi vediamo chiaramente nelle logiche che governano alcuni partiti, e nelle società che esprimono e negli strumenti (il vecchio giornale gramsciano, per esempio) che utilizzano.

Può essere utile arretrare rispetto al presente, che è tempo sempre fertile di polemiche e militanti (oltre che etimologicamente paradossali) presbiopie, e al contempo ritornare all’ambito letterario. Provo a immaginare Tristano di Balestrini e Tempi memorabili di Cassola in un premio per il romanzo tout court e in un premio per il romanzo sperimentale. La vittoria di Cassola (siamo nel 1966, Balestrini non gode ancora del riconoscimento di cui godrà) non avrebbe lo stesso significato nei due casi: nel primo, saremmo semplicemente al cospetto della consueta minorità degli sperimentalismi (di quelli non storicizzati, perlomeno); nel secondo, se l’esito fosse accettato senza obiezioni, quello della minorità sarebbe il meno indesiderabile dei problemi: con conseguenze di qualche serietà si darebbe una rinegoziazione delle categorie di riferimento. Alcune di queste – in quanto ideologiche, politiche, estetiche e quindi ideologiche e politiche – si collocano nella storia: se le rendiamo troppo fluide, le stiracchiamo troppo (non dico: le rovesciamo), diventano inefficaci o inservibili, mentre sono gli strumenti con cui ci orizzontiamo nel nostro tempo, e lo costruiamo.

“Una lapide in Via del Babuino”

di Emanuele Trevi

[dal “convegno online” dedicato a Mario Pomilio, su vibrisse]

Una rosa incendiata alla fiamma della forma.

( una lettura del testo inaugurale dell’Inferno minore di Claudia Ruggeri)

di Giovanni Palmieri

Abstract

Poesia d’apertura della raccolta Inferno minore, il Matto I (del buco in figura) Beatrice è un ermetico manifesto della nuova poetica inaugurata da Claudia Ruggeri proprio con questa poesia. Il nuovo stile si mostra qui per la prima volta celebrando se stesso e giustificandosi in forma di barocca apoteosi. Si tratta, però, di un “manifesto” in cui è obbligatorio leggere, sovrainciso e cifrato, anche il decisivo discorso del male e del dolore di chi scrive. Leggiamo infatti subito che è dalla “dispersione” di questo male profondo che nasce la nuova maniera poetica e solo il male, giunto al culmine, potrà rendere al poeta la sua “rosa”…

Del resto se un poeta – come è occorso alla Ruggeri – si identifica (o è venuto identificandosi) totalmente nel suo scrivere, se tra sé e il tempo ha messo una barriera di libri e quaderni, parlare di se stessi e parlare della propria poesia nel testo poetico diventano la stessa cosa. Invocare allora sic et simpliciter la consueta nozione di metapoesia è certamente un errore.

La figura dedicataria del testo è, non a caso, la Beatrice del Purgatorio, cioè colei che agli occhi di Dante ha superato la prima Beatrice, quella stilnovistica. Dunque nel Matto I il livello poetico e quello metapoetico s’intrecciano in modo indirimibile come le facce del nastro di Möbius, venendo a costituire due piani che il critico, per virtù esegetica, dovrà distinguere nella loro simbiosi isotopica, ma che il lettore dovrà infine riunire… dimenticando il critico. Ma questo, il lettore, dovrebbe sempre farlo.

Il testo

il Matto I (del buco in figura)

Beatrice[1]

“vidi la donna che pria m’appario

velata sotto l’angelica festa…” (Pg. XXX-64)

come se avesse un male a disperdersi

a volte torna, a tratti

ridiscende a mostra, dalla caverna risorge

dal settentrion, e scaccia

per la capienza d’ogni nome (e più distratto 5

ché sempre più semplice si segna ai teatri,

che tace per rima certe parole…).

Ma è soprattutto a vetta, quando buca,

dove mette la tenda e la veglia

tra noi e l’accusa, se ci rende la rosa 10

quando ormai tutto è diverso che fu

il naso amato l’intenzione, che era

la pazienza delle stazioni e la rivolta… e la beccaccia

sta e sta sforma il destino desta l’attacco l’ingresso disserta

la Donna che entra e fa divino ed una luce forsennata 15

e nuda, e la mente s’ammuta ne la cima

e la distanza è sette volte semplice e il diavolo

dell’apertura; ecco, chiediti, come il pensiero sia colpa

ma cammina cammina il Matto sceglie voce

sa voce, e sempre più semplice chiama, dove l’immagine 20

si plachi sul tappeto, se dura, se pure trattiene

stranieri nuovi e quanto altro

s’inoltrerà nella carta fughe falaschi lussi

Ordine innanzi tutto o la necessaria Evidenza che si di

verte nella memoria al margine ambulante alla soglia 25

acrobata, che si consuma; ché infine

veramente il Carro

avanza, che sia sponda manca porge

il volto antico, che si commette (non la cosa

è mutata ma il suo chiarore; ma a voi che vale, 30

come si conclude la Figura

dove pare e non usa parole né gesti né impulsi;

come, smisurata, passa, dove l’altro richiamo

nel viluppo della palude festina; e come

per tutto si slarga e frastorna e nulla è mite 35

(ma voi li turereste mai li nostri fori ?)

Il soggetti grammaticali e logici del testo

I primi due versi della poesia presentano un’ingannevole anastrofe, cioè una figura retorica tipicamente barocca molto amata dalla Ruggeri. Bisognerà perciò leggere: “come se avesse a disperdersi, un male a volte torna”, con “male” soggetto e anticipazione sintattica. Non c’è dunque alcun “lei”, soggetto sottinteso del verbo “avesse” come sembra ad una prima lettura. Il “male” rimane soggetto sottinteso sino al v. 10. Si tratta di un inganno retorico che, però, cela la verità: è infatti davvero il poeta che è vittima d’un male che ritorna… ecc. Per nessuno come per Claudia Ruggeri, del resto, valgono i celebri versi dell’Autopsicografia di Pessoa:

Il poeta è un fingitore.

Finge così completamente

che arriva a fingere anche

il dolore che veramente sente.[2]

Al v. 10 compare per la prima volta come soggetto logico l’autore in terza persona (“tra noi e l’accusa, se ci rende”). Compare cioè la voce narrante, da identificarsi in chi scrive, che ritroveremo in dialogo col lettore al v. 18 (“chiediti”) e poi ai vv. 30 (“a voi”) e 36 (“voi”) dove il lettore diventa collettivo.

Altri soggetti logici o grammaticali, tra quelli animati e semanticamente decisivi, sono poi “la beccaccia” (v. 13) e la “Donna”. Un simbolo, la prima, e un’allegoria, la seconda, da identificarsi entrambi nella nuova maniera poetica.

Alla fine della prima strofa compare “il Matto” (v. 19), la carta dei tarocchi simbolo in questo caso del destino incognito e imprevedibile che può assumere tutte le forme. Auspicio o speranza.

Il male e lo stile

Nei versi d’esordio si può leggere che per disperdersi, cioè per attenuare i suoi effetti perniciosi, un male talvolta ritorna per mostrarsi (in poesia). Ma “a mostra” vale anche latinamente “per prodigi” e “a tratti” è in evidente simmetria paronomastica col successivo “a mostra”. Il male risorge da dove era stato sepolto (la “caverna”, voce dantesca con significato freudiano) grazie ad una luminosa guida celeste. Con “settentrion” (septmen triones) Dante intende infatti (Pg, XXX, 1-sgg) l’insieme dei sette candelabri che aprono la processione sacra che introdurrà Beatrice. I candelabri hanno però anche il valore simbolico della costellazione guida dell’Empireo: le sette stelle dell’Orsa.

Questo male, convertito e disperso catarticamente in un nuovo stile poetico, respinge da sé (“scaccia”) i lettori per eccesso di polisemia (“capienza d’ogni nome”). Claudia Ruggeri era ben consapevole del proprio ermetismo e certamente doveva soffrire per le accuse d’illeggibilità che le venivano mosse da più parti. Il fatto, poi, che spesso recitasse i propri testi a teatro spiega i versi successivi in parentesi: il male poetico/stile viene spesso vòlto ad altro uso (“distratto”) e si semplifica maggiormente quando viene messo in scena dove il gesto e il tono vocale possono aiutare la comprensione del senso. Curatissima come sempre la tessitura sonora: segnalo solo l’assonanza triadica tra “sempre“, “semplice” e “segna” (v. 6).

Che poi questo stile taccia certe parole, fa riferimento alle frequenti ellissi che la Ruggeri segnala graficamente nei suoi testi con evidenti spazi bianchi. La nota d’autore riferita a questi “blank” testuali recita: “Nella Vita Nuova Amore dice a Dante: ‘Voglio che tu dichi certe parole per rima, … come tu fosti suo tostamente da la puerizia’.”[3]

Dunque quello che Dante afferma di dover dire per volere di Amore dittatore è proprio ciò che la Ruggeri, con spostamento semantico metapoetico, tace. Non dice cioè che sin dalla prima giovinezza le era appartenuto quel nuovo stile (ma pure quel male!) che solo ora si è pienamente manifestato. Ciò viene confermato anche dall’epigrafe dantesca preposta al testo che fuori dal significato allegorico prestatogli significa tel quel: adesso mi appare chiaramente quella maniera poetica (la “donna”) che m’era apparsa anche prima ma soltanto velata…

Il male, il vertice e la Donna

Il male/stile si manifesta (“è”) soprattutto al suo culmine, quando sfora, dove si accampa come nomade solitario (non si accasa) e dove mantiene viva l’accusa (di illeggibilità) rivolta all’io narrante (vv. 8-10). Ma si manifesta solo “se” effettivamente restituisce al poeta la “rosa”, cioè il massimo esito poetico. Dopo “tenda” (v. 9) si trova la seguente nota d’autore: “E Dio più volte nella Bibbia ‘si attenda’ sulla terra”. Effettivamente nel Libro secondo di Samuele (VII, 5-6), rivolto al profeta Natan e in merito al progetto di re David di costruire un tempio, Dio afferma: “Non ho certo abitato in una casa dal tempo in cui feci uscire i figli d’Israele dall’Egitto sino al giorno d’oggi. Invece sono andato sempre errando sotto una tenda e sotto un padiglione”.

Del resto tutto è ormai cambiato nella vita di chi scrive: l’uomo amato (il “naso” sarà il simbolo freudiano del fallo e poi per metonimia l’uomo), il desiderio di fuga, la coazione ai viaggi compulsivi (“la pazienza delle stazioni”) e lo spirito di “rivolta” (vv. 10-13). Tutti temi della passata maniera poetica… va osservato.

Si notino le antitesi baroccheggianti quali “vetta” vs “buca” ed “è” vs “fu”. In felice rapporto paronomastico “tenda”, “veglia” e “rende”. E poi “intenzione” e “stazioni” in quasi rima interna.

In seguito (vv. 13-18) i nuovi soggetti, che però tendono ad identificarsi, sono la “beccaccia” e la “Donna”. In antitesi verbale – a distinguere il passato dal presente – “era” (v. 12) e “sta” (v. 14). Quest’ultimo verbo reiterato per significare la definitiva fissazione d’un orizzonte poetico. La beccaccia, che sa penetrare il terreno in cerca di cibo sino al punto di dilatare il becco anche sotto terra, sarà qui l’emblema, il simbolo, del nuovo stile che sa scavare sino a raggiungere le più assolute profondità. Ecco che il “buco” diventa allegoria della vetta poetica, del vertice artistico.

La beccaccia, cioè la nuova maniera poetica, è anche in grado di opporsi al destino (“sforma”) e risvegliare così un nuovo inizio (“attacco”), o l’inizio di una nuova vita, mentre la Donna, cioè un’allegorica Beatrice, discute (“disserta”) qui del suo “ingresso” nel nuovo mondo poetico. In una precedente redazione letta in pubblico e poi trascritta, in luogo di “disserta” si leggeva “disserra”.[4] Anche qui si osservino le allitterazioni presenti in “destino”, “desta”, “disserta” (v. 14), e “ingresso” (v. 14).

Al suo ingresso, in un’apoteosi iperbolica, la Donna (Beatrice domina cioè “padrona”) divinizza e illumina tutto con una luce fortissima e chiara (“nuda”). Si noti però che “forsennata” (v. 15) in senso etimologico significa “fuori di senno” e qui l’aggettivo mantiene certamente anche questo significato. In conformità col topos dantesco dell’incomunicabilità dell’esperienza mistica, la mente, a tali altezze poetiche, si smarrisce e ammutolisce (“ammuta” è voce dantesca in Pg, XXVI, 68). Il sintagma “nella cima” (v. 16), cioè nell’ascesi poetica, riprende poi sotto altre forme la dura salita di Dante al monte del Purgatorio, l’antico Eden, e da lì all’Empireo. Sette sono i gironi del Purgatorio che portano alla sua sommità e sette sono i doni del “settemplice” spirito divino (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor di Dio), richiamato qui dal sintagma “sette volte semplice” (v. 17).

All’ascesi poetica servono dunque sia i sette doni dello Spirito santo, prima citati, sia, in antitesi, il “diavolo”, cioè quel male che consente l’apertura, il buco, l’al di là del nuovo stile. Come, del resto, era stato detto sin dall’inizio.

Al v. 18 troviamo un appello al lettore e un’orgogliosa rivendicazione del proprio ermetismo che per la Ruggeri altro non è che pensiero concentrato (confronta i vv. 4-5) come, del resto, intende dimostrare la presente analisi.

Il Matto, i temi e il Trionfo di Beatrice

Nella seconda strofa del testo (vv. 19-26), il Matto, cioè la carta del destino e del destino poetico, avanza e chiama il poeta perché ormai sa cosa dire e come dirlo in un modo sempre più essenziale (“semplice”). Il Matto chiama nel luogo in cui l’immagine (poetica) può finalmente placarsi sulla carta. E qui l’isotopia chiama in causa anche il gioco cartomantico dei tarocchi dove realmente si allineano le carte su un tavolo o su un tappetino. Il destino poetico, inoltre, coinvolgerà nuovi lettori (“stranieri nuovi”) e tutto quanto avverrà sarà anticipato dalle carte di cui il Matto stesso (o il fato) determinerà la comparsa. Come appunto nella pratica d’interrogazione dei tarocchi.

Ma cosa comparirà nelle nuove carte ? Quale mosaico narrativo esse andranno a comporre, quale destino? Fughe (la nevrosi dei viaggi di cui soffrì la Ruggeri), paludi,[5] cioè, more simbolico, stati depressivi, e infine lussuose distrazioni, forse gli eccentrici e costosi vestiti che la Ruggeri tanto amò e sfoggiò. La triade “fughe falaschi lussi” (v. 23) evoca da vicino, ma senza edonismo e anzi con confesssione “bipolare”, quella presente nell’Invitation au voyage di Baudelaire: “Luxe, calme et volupté”.

Tra ciò che “si inoltrerà” nelle carte, cioè nel discorso poetico ma anche nella vita della poetessa, vi sarà una logica ferrea (“Ordine”) ma anche la “necessaria Evidenza” che poi sarebbe, con bella e indiscutibile metafora, la Morte. E qui si ricorderanno le gravi perdite subite dalla Ruggeri: dalla scomparsa prematura del padre, alla morte di tanti giovani amici. La morte entrerà nel discorso poetico anche perché tale pensiero si allontana (“si di verte”) e si “consuma” nel ricordo danzando da acrobata su un margine e su un confine mobile. Le immagini – che sono quelle dell’orlo di un precipizio e della corda sospesa del funambolo – ricordano visivamente la scena della danza macabra nel capolavoro di Bergman Settimo sigillo.

Insomma: il nuovo esercizio poetico, il nuovo stile, come elaborazione del lutto ma con qualche profetico dubbio sulla sua riuscita.

Come accade nel Purgatorio, Beatrice arriva infine alla vista di Dante “in su la sponda del carro sinistra” (Pg, XXX, 61), cioè sul lato sinistro del carro, come del resto ricorda al lettore una nota che la Ruggeri appone dopo “sponda manca” (v. 28). Si ricorderà che il “lato manco” di Cavalcanti e in genere la sinistra simboleggiavano nel Medioevo l’esiziale sindrome melanconica. Il Carro, però, è anche uno degli arcani maggiori dei tarocchi e precisamente (guarda caso) il settimo. Nella simbologia cartomantica, esso rappresenta il mutamento, la trasformazione della realtà e l’azione; oppure la vittoria, come risulta evidente nella figura del re condottiero che lo guida. Simboleggia anche la stabilità emotiva e il successo determinato dall’azione individuale che vince il fato. Un auspicio, per la Ruggeri, limitato dal fatto che la sponda del carro da cui si affaccia il nuovo stile, cioè la Beatrice di questo testo, è una sponda “manca”. Di più: il testo non afferma, come in Dante, che Beatrice appare dalla sponda manca del carro, ma afferma che è Beatrice, cioè il nuovo stile, quella sponda manchevole. Dice infatti: “che sia sponda manca” e cioè “pur se è, benché sia, un sostegno debole”, ecc. A questo proposito si notino le ossessive iterazioni anaforiche della struttura pronominale “che si” e “che sia” ai vv. 24, 26, 28 e 29. Un vera invocazione ad essere… Si noti anche la quasi rima interna (“avanza… manca”) del v. 28 che dal punto di vista semantico rappresenta un imperfetto ossimoro. Prezioso segnale formale delle antinomie strutturali (male vs bene, purgatorio vs inferno, esaltazione vs depressione, successo vs fallimento, colpa vs redenzione, parola vs silenzio, Matto vs ordine, vita vs morte ecc.) sulle quali è articolato tutto questo straordinario testo che definirei ciclotimico.

Tornando ora alla guida dantesca della poesia, il “volto antico” di Beatrice (il vecchio stile) si congiunge (“si commette”) proprio dove appare (“pare”) cioè sulla superfice testuale della stessa poesia. Prima però c’è una parentesi non chiusa in cui, rivolgendosi ancora al lettore, l’io della Ruggeri afferma che nel nuovo stile non sono i referenti poetici, (la “cosa”) a essere cambiati ma è solo la loro intensità (“chiarore”). Del resto – prosegue cifrando il proprio dramma – a voi lettori che importa conoscere quale sia la mia vera realtà, cioè la “cosa” nascosta sotto alla mia allegoria (“come si conclude la Figura”)?

La nostra Beatrice si mostra ma non dice nulla, non grida, non compie gesti eclatanti né si agita. Semplicemente nella sua enormità accade e passa (vv. 32-33). Qui, esegeticamente, si potrebbe decifrare, decrittare molto di più, ma si correrebbe il rischio di distruggere con effetti di luce troppo violenti l’affresco poetico. Non vale la pena, non va fatto. La macchina di Turing non è per la poesia.

Dunque Beatrice accade e passa ma si dirige, ahimè, anche “dove l’altro richiamo / nel viluppo della palude fèstina”. Se c’è infatti un richiamo alla vita, testimoniato proprio dall’esaltata parusia e dal “trionfo” barocco del nuovo stile, purgatoriale e dunque potenzialmente salvifico, v’è però anche “un altro richiamo”, un’altra pulsione che si muove velocemente (!) (“fèstina”) nel groviglio del “male” e cioè nel viluppo di quella “palude” che è evidente emblema della depressione melanconica. Quest’altro richiamo è senza mezzi termini una consapevole pulsione di morte ed è perciò che la Figura si espanderà dappertutto, ridonderà addirittura e nulla in lei ormai sarà “mite”.

Epilogo “a parte”

Il verso finale ricorre in realtà quando la poesia è già finita ed infatti è messo tra parentesi. Si tratta dunque di una “coda” costituita da un’ultima domanda retorica rivolta “a parte” ai lettori… A quei lettori che la poetessa aveva già ammonito chiedendo loro al v. 18 di domandarsi in qual modo nei suoi testi il pensiero potesse essere una colpa.

Per comprendere il significato di quest’ultima frase, dobbiamo però ricorrerere alla sua fonte. Nella Coscienza di Zeno, il protagonista scrive verso la fine del suo “memoriale” che se considerassismo la vita e i suoi disagi una malattia (il che, peraltro, è nicianamente verissimo), non potremmo in alcun modo curarla: “Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati”.[6]

Analogamente, la Ruggeri, attraverso un’interrogativa retorica a risposta negativa, afferma che non si devono “turare” i suoi “fori”, i suoi profondi squilibri, perché è da quelli, cioè dal suo male, che provengono quei risultati poetici che sono la sua stessa vita. Curarli vorrebbe dire dunque uccidere lei. Lei che – come ha scritto in un folgorante e consapevole distico – “a la fiamma della forma ha incendiato / la forma della rosa”…[7]

[1] Claudia Ruggeri, Inferno minore, a cura di Mario Desiati, peQuod, Ancona 2006, pp. 85-86.

[2] Fernando Pessoa, Una sola moltitudine, a cura di Antonio Tabucchi e Maria José de Lancastre, Adelphi, Milano 1979, vol. 1 , p. 165. Tr. it. modificata.

[3] Gli esatti versi di Dante (Vita nuova, XII, 7) sono i seguenti: “voglio che tu dichi certe parole per rima, ne le quali tu comprendi la forza che io tegno sopra te per lei, e come tu fosti suo tostamente da la tua puerizia”.

[4] Vedi: htpp://www.musicaos.it/testi/maggio/matto2.htm.

[5] Per metonimia da “falaschi” (v. 23).

[6] Italo Svevo, La coscienza di Zeno, ed. rivista sull’originale a stampa a cura di Giovanni Palmieri, Giunti, Firenze 1994, p. 417.

[7] Claudia Ruggeri, Inferno minore, cit., p. 127.

Riscritturine per Pier Paolo Pasolini

di Ferdinando Tricarico

E dopo Marylin

E dopo di te Marylin

bellezza morta del mondo antico

uccisa dalla crudeltà del mondo futuro

mentre i fratelli più grandi

erano distratti nel tombino a spiare

il sorriso al vento della gonna

nessuna è stata più bella.

Rifatte e strafatte

vincitrici del concorso truccato

a Miami come a Casoria

violentate

dalla frigidità delle cose presenti

dal mondo futuro senza futuro

nessuna è stata più posseduta

dall’ impudicizia divina

di sorellina.

Colombella d’oro

qui le dive sono oche di botox

e i tuoi fratelli più grandi

guardoni di pixel.

* * *

Lucciole fasciste

Sono ricomparse le lucciole

seriali informatiche virtuali.

Se ne stanno a lucciolare

per i social patchwork

al riparo dal buco dell’ozono

dove day by day cadono

le speranze di sopravvivenza degli

antropologicamente mutati.

Sono ricomparse luciferanti

per abbagliare la famiglia in mutande

che può toccare la luce digitale

una magia con sede nella Silicon Valley

il cimitero del reale.

Quando nella campagna zigzagavano

c’era il fascismo fascista

mentre si smorzavano nell’industria

c’era il fascismo democristiano

e son sparite nel vuoto del potere

del fascismo non aggettivato.

Sono ricomparse

per la nostra felicità costituzionale:

globalizzate democratiche fasciste!

* * *

Io so

Io so di non sapere

e non cerco le prove

di ciò che siamo

scannatori scannati

dagli opposti monoteismi

del Kapitale.

Io so di non sapere e

non posso cercare le prove

della mia complicità

della mia servitù volontaria

del silenzio degli intellettuali

che non dicono più contro

che nemmeno si contraddicono

che nulla dicono

della crociata contro i corpi

borghesi e proletari.

Io so di non sapere

che siamo cose di cose

merci alla mercè di marci

col culo abbronzato

che c’indebitano sovrani

per sogni e bisogni inventati

e che sanno e hanno le prove

della nostra impotenza

di questa solitudine di folla

che non si pensa mai

moltitudine di folle gioia.

Io so di non sapere

e per questo cerco le prove

della mia ignoranza.

L’assedio

di Cristiano Denanni

Mentre fuori spiove.

E ogni volta che nel mondo è giovedì.

Mi siedo al pianoforte.

E suono.

Avevo preso lezioni da bambino, mi mandava mia madre da una signora che aveva fatto il conservatorio e per vivere faceva la parrucchiera e poi insegnava a suonare il pianoforte a casa sua, naturalmente allora non me ne importava nulla, ma siccome a scuola avevo risultati sconsolanti, una soddisfazione, una qualunque, una a caso dovevo pur dargliela a mia madre. La musica mi pareva la forma più alta, e la più bella, di ciò che in seguito imparai a chiamare compromesso. Solfeggiare mi risultava cosa ripetitiva quanto noiosa, però una volta innanzi ai pesanti tasti bianchi e neri e a quei strani eppure misteriosi segni sul pentagramma tutto prendeva aria, e capivo che da qualche parte si poteva volare.

Volare.

Già allora, inconsapevole dei dolori di poi e di alcune delle mattine incandescenti d’amore che sarebbero venute, intuivo che non è vero che tutto nasce e muore rimanendo sempre solo coi piedi al suolo.

Già allora.

Mia madre non lo sapeva, o almeno credo, ma mi aveva dato in pasto a una conquista.

Il peso dei tasti, dicevo. Il peso dei tasti è stato motivo sempre di piacere nel confrontarmi con il pianoforte. E’ come sentire, fisicamente, sotto la pelle, un corpo, il corpo che ti darà appagamento, la musica.

Il peso.

Il peso delle cose è ciò che distingue un giocattolo da una cosa seria. Una tastiera da un pianoforte. La massa d’aria che ci si trova a smuovere. Il valore che diamo ad azioni comportamenti parole, distillandone profondità, o al contrario scostandole distrattamente come fossero pioggia da un parabrezza, moscerini dal viso.

Il pianoforte.

Fra le innumerevoli sue peculiarità, possiede questa lignea profondità. Il primo timbro che ne ascolti, tu che suoni, è quello del tasto che scende sotto la pressione delle dita, il secondo quello del martelletto sulla corda che produce la nota.

Il timbro.

L’esatta, univoca voce di una nota prodotta da uno specifico strumento, sia esso la voce umana o un violino, un tuono, un uccello, un frusciare intimo di vento, oppure quella gonna, ora nell’armadio, quando l’avevi indosso, o la fiamma quando prende, gli odori della notte nel bosco, quando tutto deve ancora accadere, o la calma dell’onda sulla battigia oscura di pochi spilli di stelle.

La calma.

Quella che possiedo, o devo possedere, per suonare sapendo di non raggiungerti, se non con il pensiero sensibile della musica. Quella che perdo, o devo perdere, per suonare sapendo tutto ciò che so di noi.

Noi.

Eri bambina quando mi accorsi d’essere un uomo migliore, perché tuo padre. Mi colorasti una vita che per quanto avessi amata e non poco odiata mi pareva sazia. E invece, invece di tutte le questioni aperte e mai chiuse, quali nella vita in gran parte se ne incontrano, tu risultasti dalle prime ore la più prodigiosa. Quando mamma se ne andò, quando allora, nella calca dei fatti mi accorsi che un altro uomo e un altro paese del mondo non erano un omicidio ma in fin dei conti una delle tante eventualità delle cose, e attorno alle cose delle persone, e attorno alle persone dei sentimenti, e attorno ai sentimenti del tempo che trascorre e a noi piacendo o meno evolve, temetti un olocausto fra il respiro e la spina dorsale del mio essere semplicemente un uomo nel mondo. Ma così non fu. Rimanemmo in due, dal due ch’ero assieme a tua madre, al due che siamo noi. Noi. Rimanemmo tu e io, Andreja del tempo e di giorni che non avrei voluto pensare di te senza, in due, per i motivi che ora conosci perfettamente, imposti da mamma, vissuti da noi.

Due.

Il primo numero dopo l’uno dal quale si può cominciare a vivere più a lungo che della propria vita, evitando l’abbaglio della solitudine. L’unico modo, ad esempio, affinché un libro possa essere scritto, e letto. Da persone che non siano la stessa. L’unico modo, insomma, di dargli un senso, dargli una vita.

I libri.

Ce n’erano oltre un milione e mezzo alla Biblioteca Nazionale e Universitaria della Bosnia Erzegovina di Sarajevo, la Vijećnica, e c’erano centocianquantacinquemila edizioni rare e preziose, assieme a quattrocentosettantotto manoscritti, quel giorno d’agosto del 1992, il 25, quando la storia, la nostra storia, e quella più grande, quella con la maiuscola, la Storia, s’incepparono. Eri coi tuoi amici, eravate a studiare e a giocare, a parlare, a vivere, probabilmente ad amare, quando dalle colline i serbi spararono le prime bombe, e per tre giorni non smisero, fino a che di Vijećnica non rimasero che uno scheletro spettrale e malinconico, e tutti quei calcinacci. Ti unisti anche tu ai vigili del fuoco, a cittadini, volontari, bibliotecari per mettere al riparo libri e parole, memoria e cultura, le maestranze più strenue che possiede il mondo, al servizio della vita contro la morte. Aida morì, Aida Buturović, una delle bibliotecarie, colpita da una scheggia di granata, aveva 32 anni, so come e quanto la ricordi, ma tu quel giorno non facesti in tempo a vederla al suolo, quando un’altra scheggià colpì alla testa anche te. Non ti uccise, nulla è riuscito a farlo mai, figlia mia, ma quando arrivasti in ospedale eri già in coma, e così rimanesti per oltre un anno. Soltanto Sarajevo stette in coma più a lungo, sotto quell’assedio, quell’assedio infinito.

Il coma, Andreja.

Quello stato di incoscienza durante il quale il mondo, per te, scompare. Del tutto? Fino a che punto? E tu cosa capivi, cosa sentivi, cosa desideravi? Sognavi? Fu infinito quell’assedio, Andreja. Infiniti sono i giorni nei quali la vita viene centellinata, e scappa. Fugge un poco alla volta, e fa paura, e per tutto il tempo nel quale assisti a vite dopo vite che ti abbandonano il terrore s’ingigantisce, il terrore di vedere svuotarsi una città, di vederla spogliarsi, come faceva Sarajevo, come facevi tu, pregando che almeno una esistenza resistesse, una luce rimanesse accesa, per non morire, Sarajevo, Andreja, amore mio. Ma non moristi. Non moriste.

L’assedio.

Quello su Sarajevo durò oltre quaranta mesi, il più lungo nella storia moderna, un’infinità, una tortura, una condanna. Quello su di te durò anni, da quel giorno d’agosto nella Biblioteca Nazionale a quando tornasti a poter compiere sognare costruire una vita normale. Attraverso giorni, mesi, anni di fisioterapie, esercizi di resistenza, di morale, di carattere, di vita. Perché è lì che risiede la questione, l’esercizio alla vita. L’assedio bellico e quello morale. Fosti una donna accerchiata, ti furono negate le vie d’avvicinamento e d’allontanamento ai sentimenti, agli abbracci, agli aiuti, alle parole, agli sguardi. Ti vennero precluse le azioni e le speranze, eppure non cedesti, eppure fosti tenace, eppure ti ergesti, a mò di città che s’illumina nelle tenebre all’ennesima notte di distruzione, perché consegnasti alla tua indole la mappa della fuga, e quella della conquista. Il destino proprio, l’architettura dell’esistenza, questa la tua conquista. Alla Vijećnica si andava per vivere, chissà di questo, oggi cosa rimane. Si andava per ripararsi dal freddo, per tutte le persone che non avevano riscaldamento in casa. Si andava a gareggiare, chi aveva letto più libri? In biblioteca si andava a cercare i collegamenti, quelli di cui abbiamo necessità per comprendere, o almeno tentarvi, cosa siamo rispetto ciò che siamo stati, dove siamo rispetto dove siamo partiti, dove le nostre premesse sono cominciate. I collegamenti, Andreja. Quelli che tu cercavi, e mai hai smesso di fare. Attraverso l’esercizio strenuo e proficuo della resistenza, attraverso l’indagare quelle connessioni, attraverso l’indole, la morale, la fiammella riparata nel tuo cuore, ti sei salvata. Lo sai, figlia, non dovrai chiedere permesso, concedere compenso, rischiare compromessi con alcuno, alcuno che non sia tu stessa.

Una fiammella.

Per molto tempo non v’è rimasta che quella. Per centinaia di giorni non abbiamo potuto che riparare il tuo cuore dai suoi acerrimi nemici, bombe, freddo, batteri, virus, infezioni, odio, codardìa. Ma tu ti chiami Andreja, non codardìa. E questo ti è sempre stato chiaro, ci è sempre stato chiaro. Noi tutti sappiamo cosa significhi il nome che porti, noi tutti abbiamo assistito all’incarnazione che ne sei divenuta, alla sua epifania.

Il tuo cuore.

Quello che ti ha permesso di crescere, e divenire donna. Anche su quel letto crescevi, anche quando tutto pareva fermo, in te e attorno, anche quando ci dicevano della tua presenza nel mondo soltanto delle macchine e dei segnali elettronici, tu, Andreja, crescevi. Nel tuo corpo fermato, nel tuo fisico stremato, nelle lievi deformazioni che un letto di mesi causa a un essere umano, attraverso crepe e spiragli che solamente tu rintracciavi, crescevi. Concedesti a scampoli di luce di filtrare, permettesti a rantoli di respiro di annuire o rifiutare, riconoscesti la forza e la separasti dalla vigliaccheria, nutristi ogni singola tua cellula con motivi di vita e mai ti confidasti alla morte, e in qualche modo componesti una musica, una partitura complicatissima e contorta, e certo, una sonata rispettosa di silenzi e di corone sulle note consolanti, e quell’armonia, allora, ti diede tempo e modo di mettere per lungo istanti che potevano apparire spenti o vuoti, ma che così non furono mai. Fu la tua melodia, Andreja. La musica di una forma di vita che cresce nel mondo in profondità, in un luogo preciso del pianeta Terra, come radici di un albero, come la pianta che sa, e non scorda per un momento, che la sua fermezza è la sua potenza, che il suo movimento è quello delle stagioni e dei viventi che le ruotano attorno. Crescesti anche allora, e forse, in qualche anfratto della tua partitura come una cartografia, crescesti più di sempre, più che mai. Fino a liberarti.

La tua libertà.

Quella che ti permise di sfidare le mani atrofiche della morte e dei giudizi, e di prepararti finalmente a partire, un giorno. Che arrivò. Così andasti. A raggiungere il motivo per il quale studiavi, e per il quale rischiasti di morire, sotto quelle bombe, con quei libri nell’abbraccio delle tue mani. La costruzione di una scuola nella Repubblica del Congo. L’insegnamento. La radice quadrata della nostra virtualità. Là, dove vivi ormai da anni, tento di perderne il conto, tento di non decifrare. Da dove qualche volta mi scrivi, raccontandomi poche righe di te ma tante tracce di vita, l’ultima lettera è di due mesi fa, la tua grafia è ferma sulla carta: “Papà, stai bene? Non è solo una domanda, lo sai, vero? Io sì, sto bene. Il clima, come sempre, è impegnativo, ogni volta che mi sembra d’averci fatta l’abitudine, mi accorgo che me la ero inventata! I bambini sono in gamba, alcuni appena imparato a scrivere l’alfabeto riempiono intere pagine di quaderno con le lettere una dietro l’altra, a caso! E non ti dico se li faccio venire alla lavagna!… Suoni sempre? Suona sempre, la musica dice più di tutto il resto. E non far finta di niente, attendo che mi rispondi una buona volta che hai conosciuto una donna. L’amore è l’unica cosa possibile, sempre. Smettila di andare a piedi per il mondo, va bene? Ti allego una fotografia che mi son fatta scattare assieme alla mia classe di mostriciattoli che si mangeranno il mondo, santo cielo se lo faranno! Io sono quella al centro, dietro tutti quanti. Sì sì… quella lì… tua figlia, ti ricordi di me?, ah ah!.. Ti mando un abbraccio con cui puoi farci tutto quello che vuoi. Mi piacerebbe però che ci entrassi dentro, fra una cosa e l’altra. Ciao papà, Andreja”.

Andreja.

Il tuo nome in slavo significa coraggiosa. Non avremmo potuto battezzarti in modo più consono, tua madre ed io. Sei tu. Sotto assedio, tu lottasti. Quando pensavo fosse perso tutto, tu resistesti. Durante le notti e i giorni di coprifuoco, nelle lungaggini dell’agonia, tu respiravi. Lentamente, ostinatamente, ritmicamente, rabbiosamente, respiravi. Negli istanti in cui pensavo fosse insensato persino sopportare, prima ancora che combattere, tu respiravi. Mentre l’intorno moriva, tu respiravi. Dove le bombe cadevano, negli interstizi tra le raffiche dei cecchini, tu e Sarajevo respiravate. Negli istanti in cui la storia e la Storia impietrivano, tu, caparbiamente, dolcemente, sinuosamente, silenziosamente, respiravi. Ti sedusse, l’eternità, ma tu respiravi. Andreja, mia figlia, figlia mia, contro di te la morte non ha avuto scampo. Il coraggio implica la paura, come la musica il silenzio, ma dall’antitesi genera una bellezza necessaria al mondo dei vivi. Ci sono persone, in questo mondo non in un altro, che hanno corso con dei libri fra le braccia sotto le bombe, erigendo memoria e civiltà all’altezza delle proprie vite. Fra queste persone ci sei tu.

Coraggio sinonimìa con donna. Quello che ti condusse, come una marea, a quel giorno di settembre del 1993, il 16, un giovedì.

Di giovedì.

Ti risvegliasti, guardandoti attorno come l’ultimo cucciolo rimasto in un nido da cui tutti han preso il volo. Ci vollero ore perché potessi gemere di gioia al suono della tua voce, spenta da oltre dodici mesi. Ma poi giunse, quella goccia che spacca il silenzio come in una cava tenebrosa, e dicesti “dove siamo, papà?…”, e in quel plurale mi abbracciò la conferma della vita, e nella vita dell’amore, e nell’amore della resistenza, e nella resistenza della fragilità, e nella fragilità di una luce, prima striscia di sole sopra la neve. Ti strinsi la mano, contemplando il tuo viso gonfiato ma con gli occhi rimasti giocosi, aggrappati all’albero maestro nella notte dell’uragano. Guardai fuori, e difatti spioveva. Tornai a casa, quella sera, e per la prima volta dalla dismissione della mia adolescenza, da prima dell’assedio della vita, suonai il vecchio pianoforte a muro che acquistammo mamma ed io, chissà se di terza o di quarta mano, da un vecchio artigiano in una viuzza nella parte ottomana della città. Pensavo a Vedran Smailović che suonava l’adagio di Albinoni col suo violoncello fra le macerie della Biblioteca Nazionale, appena l’anno prima, ogni giorno, per ventidue giorni consecutivi, in memoria dei ventidue civili uccisi mentre facevano la fila per il pane. Pensavo a lui ma non volli cercare le note di Albinoni, e la prima anima che mi venne alla mente, dopo la tua, Andreja, fu quella di Bach. Faceva già freddo, nonostante fosse solo settembre, ma la lenta e incessante musica tua e quella di Bach mi scaldarono. E così, da allora non ho più smesso.

Mentre fuori spiove.

E ogni volta che nel mondo è giovedì.

Mi siedo al pianoforte.

E suono.

(foto di iva_keser, da pixabay)

SUNDAYS STORYTELLING

di Andrea Cafarella

Reset

Come lasciarsi cadere nel vuoto. Lo immagino un po’ come immergersi in un’enorme piscina piena d’olio. Lasciare che passato, presente e futuro siano una sola cosa nell’adesso. Dimenticare tutto.

Virgilio – Eneide, XI, 768-915 (Morte di Camilla)

trad. isometra di Daniele Ventre

Clòreo già consacrato al Cibelo da sacerdote,

chiaro di frigia armatura per caso brillava lontano

ed eccitava il cavallo schiumante, che pelle borchiata

d’oro e di squame di bronzo in forma di piuma copriva.

Egli in persona, fulgente d’azzurro metallico e d’ostro

stava scoccando dall’arco di Licia un quadrello gortinio;

dietro le spalle del vate era d’oro l’arco e anche d’oro

l’elmo; anche aveva legati la crocea clamide e i crespi

veli di càrbaso insieme in un nodo d’oro rossastro,

e ricamati la tunica e i barbari schermi alle gambe.

E la fanciulla su lui, per mostrarsi in armi troiane

lei cacciatrice, su lui fra tutto quel fronte di lotta

s’era lanciata, ormai cieca, e incauta per tutta la schiera

dava in ismanie per brama femminea di preda e di spoglie,

quando d’un tratto in agguato, cogliendone l’attimo Arrunte

scaglia una freccia e agli dèi solleva pregando la voce:

‘Sommo fra i numi, guardiano del santo Soratte, tu, Apollo,

che dal principio adoriamo, e per cui in gran mucchio si cresce

pino da ardere e a cui, serbando pietà, da devoti

brace assai fitta pestiamo coi piedi passando tra il fuoco,

padre concedi che io cancelli con le armi quest’onta,

tu che puoi tutto. D’uccisa fanciulla non cerco armature

non i trofei e nemmeno le spoglie, altre gesta a me lode

conferiranno; purché questa peste atroce s’abbatta

vinta a un mio colpo, alla patria città tornerò senza gloria.’

Febo l’udì, gli concesse in cuore che parte del voto

fosse esaudita, altra parte la perse alle brezze leggere:

sì, far cadere Camilla colpita da subita morte

diede all’orante; non fece che l’alta sua patria l’avesse

reduce, no, le procelle ne persero al vento la voce.

Come alle brezze urlò l’asta un ronzio, partendo dal braccio,

volsero gli animi ardenti i Volsci e levarono tutti

verso la loro regina gli sguardi. E rimase ella ignara

del rumorio nella brezza, del dardo dall’etere sceso,

fino a che sotto la nuda mammella la colse quell’asta

e penetrò spinta a fondo, di sangue virgineo si intrise.

Corrono a lei le compagne in pena e alla vinta regina

dànno sostegno. Fra tutti atterrito Arrunte fuggiva

fra l’esultanza frammista al timore, ormai più non osa

credere all’asta né esporsi alla lancia della fanciulla.

E come il lupo, ben prima che addosso abbia i dardi nemici,

inerpicandosi ai monti elevati in fretta si cela,

se ha trucidato un pastore o anche un enorme giovenco,

conscio com’è dell’impresa audace, e al di sotto del ventre

piega impaurito e nasconde la coda e raggiunge la selva:

Non altrimenti si toglie agli sguardi il torbido Arrunte

pago com’è della fuga in mezzo alle schiere si occulta.

Ella morendo estrae il dardo a mano, e però dentro l’osso

sta fra le coste la punta di ferro in un’ampia ferita.

Ecco che esangue si abbatte, si abbattono freddi di morte

gli occhi, già manca il colore che le imporporava le guance.

Dunque spirando così si rivolge ad Acca, a lei sola

fra le sue pari, a lei sola, più d’altre fidata a Camilla,

l’unica a cui rivelasse ogni pena, e a lei così dice:

‘Acca, sorella, fin qui ce l’ho fatta: ora aspra una piaga

mi ha consumato, e di tenebre è nera ogni cosa all’intorno.

tu fuggi via, tu riporta a Turno il mio estremo messaggio:

egli subentri alla lotta e svii dalla rocca i Troiani.

Questo il mio addio.’ E con tali parole lasciava le briglie

non di suo impulso crollando a terra. Oramai in tutto il corpo

fredda com’è poco a poco s’accascia e reclina il suo collo

stanco e il suo capo già in preda alla morte e le armi abbandona,

e in un lamento la vita va via desolata fra l’ombre.

Ecco un immenso clamore si alzò, ferì allora le stelle

auree: la lotta si fece più cruda, abbattuta Camilla;

e sopraggiungono fitti insieme ogni stuolo di Teucri

i condottieri Tirreni e le àrcadi schiere di Evandro.

Fra le montagne da tempo già Opi guardiana di Trivia

siede nell’alto e dai picchi impavida mira lo scontro.

Come lontano nel pieno clamore dei giovani in furia

vide però che Camilla da funebre morte era vinta,

ruppe in un gemito emise dal chiuso del petto la voce:

‘Troppo, sì, troppo crudele supplizio hai dovuto pagare,

vergine, che ti spingesti a sfidare i Teucri a battaglia!

E non a te abbandonata giovò che fra i boschi Diana

tu venerassi o portassi in spalla la nostra faretra.

la tua regina però non ti lascia certo ingloriosa

ora, qui in punto di morte, né senza notizia il tuo fato

mai rimarrà fra le genti o avrai fama d’invendicata.

Sì, chi con tale ferita ha recato oltraggio al tuo corpo,

con giusta morte espierà.’ Sotto un alto monte era il rogo

grande del sire Dercennio coperto qual era dal ciglio

d’un terrapieno e dal leccio ombroso del vecchio Laurente;

qui la bellissima dea con rapido balzo da prima

va ad appostarsi ed osserva dall’alto del tumulo Arrunte.

come lo vide brillare in armi nel vano suo vanto,

‘Come’ esclamò ‘ti allontani, ti svii? qui dirigi il tuo passo

qui, morituro, qui vieni, che avrai per Camilla il tuo degno

premio. Così per i dardi di Diana anche tu perirai?’

Sì, così disse la Tracia e prese dall’aurea faretra

una saetta leggera, impugnò feroce il suo arco

e lungamente lo trasse, fin quando gli estremi incurvati

non si accostarono: a mani egualmente tese toccava

punta di ferro da manca e seno col nerbo da destra.

all’improvviso il ronzio del dardo e le brezze sonore

ode in un attimo Arrunte e il ferro gli penetra il corpo.

Lui che spirava e gemeva il lamento estremo i compagni

lo abbandonarono immemori a polvere ignota fra il campo;

Opi se ne ritornò sull’etereo Olimpo di volo.

Persa Camilla, così fugge via la sua ala sinistra,

fuggono i Rutuli preda del caos, fugge il fiero Atinate,

i condottieri dispersi con i desolati squadroni

cercan riparo e alle mura si lanciano sviati sui carri

e più nessuno quei Teucri che incalzano e portano morte

vale a fermarli coi dardi e non sanno opporvisi contro,

ma sulle torpide spalle riportano gli archi allentati,

batte in quadrupede corsa lo zoccolo al morbido campo.

Polvere fino alle mura con nera caligine sorge

torbida, dalle vedette le madri percuotono i petti

e femminile clamore innalzano agli astri del cielo.

Quelli che irruppero in corsa per primi alle porte dischiuse,

ecco tra schiere frammiste li opprime una torma nemica,

misera morte non sanno evitare, fin sulla soglia,

dentro le mura dei padri, fin dentro le mura di casa,

spirano l’anima ormai trafitti. Altri a chiudere porte,

e non più osano aprire le vie ai compagni e accettarli

dentro la rocca imploranti, ne nasce miserrimo eccidio

fra chi con le armi difende e chi in armi rompe i battenti.

Chiusi ormai fuori, alla vista e agli occhi dei padri piangenti

gli uni, all’urgenza di tanta rovina, alle fosse profonde

sono travolti, altri perso ogni freno, d’impeto, ciechi,

urtano contro i portali e i battenti saldi di sbarre.

Ma dalle mura perfino le madri in quel sommo cimento

(schietto l’amore di patria le spinge, al vedere Camilla)

trepide scagliano dardi col braccio e con rovere saldo

stipiti e pali induriti al fuoco anche fingono il ferro,

precipitandosi, tese per prime a morire alle mura.

Ma nel frattempo tra i boschi a Turno il tristissimo annuncio

piomba e a quel giovane è Acca a narrare il fiero tumulto:

gli schieramenti dei Volsci distrutti e caduta Camilla,

e l’irruzione di infesti nemici a razziare ogni cosa

con il favore di Marte, l’orrore già asceso alle mura.

Egli furioso (l’impongono i truci voleri di Giove)

parte dai colli assediati, abbandona le aspre boscaglie.

Fuori di vista era uscito da poco e teneva già il campo,

quand’ecco che il padre Enea passò fra le aperte radure