di Andrea Cafarella

Reset

Come lasciarsi cadere nel vuoto. Lo immagino un po’ come immergersi in un’enorme piscina piena d’olio. Lasciare che passato, presente e futuro siano una sola cosa nell’adesso. Dimenticare tutto.

di Andrea Cafarella

Reset

Come lasciarsi cadere nel vuoto. Lo immagino un po’ come immergersi in un’enorme piscina piena d’olio. Lasciare che passato, presente e futuro siano una sola cosa nell’adesso. Dimenticare tutto.

trad. isometra di Daniele Ventre

Clòreo già consacrato al Cibelo da sacerdote,

chiaro di frigia armatura per caso brillava lontano

ed eccitava il cavallo schiumante, che pelle borchiata

d’oro e di squame di bronzo in forma di piuma copriva.

Egli in persona, fulgente d’azzurro metallico e d’ostro

stava scoccando dall’arco di Licia un quadrello gortinio;

dietro le spalle del vate era d’oro l’arco e anche d’oro

l’elmo; anche aveva legati la crocea clamide e i crespi

veli di càrbaso insieme in un nodo d’oro rossastro,

e ricamati la tunica e i barbari schermi alle gambe.

E la fanciulla su lui, per mostrarsi in armi troiane

lei cacciatrice, su lui fra tutto quel fronte di lotta

s’era lanciata, ormai cieca, e incauta per tutta la schiera

dava in ismanie per brama femminea di preda e di spoglie,

quando d’un tratto in agguato, cogliendone l’attimo Arrunte

scaglia una freccia e agli dèi solleva pregando la voce:

‘Sommo fra i numi, guardiano del santo Soratte, tu, Apollo,

che dal principio adoriamo, e per cui in gran mucchio si cresce

pino da ardere e a cui, serbando pietà, da devoti

brace assai fitta pestiamo coi piedi passando tra il fuoco,

padre concedi che io cancelli con le armi quest’onta,

tu che puoi tutto. D’uccisa fanciulla non cerco armature

non i trofei e nemmeno le spoglie, altre gesta a me lode

conferiranno; purché questa peste atroce s’abbatta

vinta a un mio colpo, alla patria città tornerò senza gloria.’

Febo l’udì, gli concesse in cuore che parte del voto

fosse esaudita, altra parte la perse alle brezze leggere:

sì, far cadere Camilla colpita da subita morte

diede all’orante; non fece che l’alta sua patria l’avesse

reduce, no, le procelle ne persero al vento la voce.

Come alle brezze urlò l’asta un ronzio, partendo dal braccio,

volsero gli animi ardenti i Volsci e levarono tutti

verso la loro regina gli sguardi. E rimase ella ignara

del rumorio nella brezza, del dardo dall’etere sceso,

fino a che sotto la nuda mammella la colse quell’asta

e penetrò spinta a fondo, di sangue virgineo si intrise.

Corrono a lei le compagne in pena e alla vinta regina

dànno sostegno. Fra tutti atterrito Arrunte fuggiva

fra l’esultanza frammista al timore, ormai più non osa

credere all’asta né esporsi alla lancia della fanciulla.

E come il lupo, ben prima che addosso abbia i dardi nemici,

inerpicandosi ai monti elevati in fretta si cela,

se ha trucidato un pastore o anche un enorme giovenco,

conscio com’è dell’impresa audace, e al di sotto del ventre

piega impaurito e nasconde la coda e raggiunge la selva:

Non altrimenti si toglie agli sguardi il torbido Arrunte

pago com’è della fuga in mezzo alle schiere si occulta.

Ella morendo estrae il dardo a mano, e però dentro l’osso

sta fra le coste la punta di ferro in un’ampia ferita.

Ecco che esangue si abbatte, si abbattono freddi di morte

gli occhi, già manca il colore che le imporporava le guance.

Dunque spirando così si rivolge ad Acca, a lei sola

fra le sue pari, a lei sola, più d’altre fidata a Camilla,

l’unica a cui rivelasse ogni pena, e a lei così dice:

‘Acca, sorella, fin qui ce l’ho fatta: ora aspra una piaga

mi ha consumato, e di tenebre è nera ogni cosa all’intorno.

tu fuggi via, tu riporta a Turno il mio estremo messaggio:

egli subentri alla lotta e svii dalla rocca i Troiani.

Questo il mio addio.’ E con tali parole lasciava le briglie

non di suo impulso crollando a terra. Oramai in tutto il corpo

fredda com’è poco a poco s’accascia e reclina il suo collo

stanco e il suo capo già in preda alla morte e le armi abbandona,

e in un lamento la vita va via desolata fra l’ombre.

Ecco un immenso clamore si alzò, ferì allora le stelle

auree: la lotta si fece più cruda, abbattuta Camilla;

e sopraggiungono fitti insieme ogni stuolo di Teucri

i condottieri Tirreni e le àrcadi schiere di Evandro.

Fra le montagne da tempo già Opi guardiana di Trivia

siede nell’alto e dai picchi impavida mira lo scontro.

Come lontano nel pieno clamore dei giovani in furia

vide però che Camilla da funebre morte era vinta,

ruppe in un gemito emise dal chiuso del petto la voce:

‘Troppo, sì, troppo crudele supplizio hai dovuto pagare,

vergine, che ti spingesti a sfidare i Teucri a battaglia!

E non a te abbandonata giovò che fra i boschi Diana

tu venerassi o portassi in spalla la nostra faretra.

la tua regina però non ti lascia certo ingloriosa

ora, qui in punto di morte, né senza notizia il tuo fato

mai rimarrà fra le genti o avrai fama d’invendicata.

Sì, chi con tale ferita ha recato oltraggio al tuo corpo,

con giusta morte espierà.’ Sotto un alto monte era il rogo

grande del sire Dercennio coperto qual era dal ciglio

d’un terrapieno e dal leccio ombroso del vecchio Laurente;

qui la bellissima dea con rapido balzo da prima

va ad appostarsi ed osserva dall’alto del tumulo Arrunte.

come lo vide brillare in armi nel vano suo vanto,

‘Come’ esclamò ‘ti allontani, ti svii? qui dirigi il tuo passo

qui, morituro, qui vieni, che avrai per Camilla il tuo degno

premio. Così per i dardi di Diana anche tu perirai?’

Sì, così disse la Tracia e prese dall’aurea faretra

una saetta leggera, impugnò feroce il suo arco

e lungamente lo trasse, fin quando gli estremi incurvati

non si accostarono: a mani egualmente tese toccava

punta di ferro da manca e seno col nerbo da destra.

all’improvviso il ronzio del dardo e le brezze sonore

ode in un attimo Arrunte e il ferro gli penetra il corpo.

Lui che spirava e gemeva il lamento estremo i compagni

lo abbandonarono immemori a polvere ignota fra il campo;

Opi se ne ritornò sull’etereo Olimpo di volo.

Persa Camilla, così fugge via la sua ala sinistra,

fuggono i Rutuli preda del caos, fugge il fiero Atinate,

i condottieri dispersi con i desolati squadroni

cercan riparo e alle mura si lanciano sviati sui carri

e più nessuno quei Teucri che incalzano e portano morte

vale a fermarli coi dardi e non sanno opporvisi contro,

ma sulle torpide spalle riportano gli archi allentati,

batte in quadrupede corsa lo zoccolo al morbido campo.

Polvere fino alle mura con nera caligine sorge

torbida, dalle vedette le madri percuotono i petti

e femminile clamore innalzano agli astri del cielo.

Quelli che irruppero in corsa per primi alle porte dischiuse,

ecco tra schiere frammiste li opprime una torma nemica,

misera morte non sanno evitare, fin sulla soglia,

dentro le mura dei padri, fin dentro le mura di casa,

spirano l’anima ormai trafitti. Altri a chiudere porte,

e non più osano aprire le vie ai compagni e accettarli

dentro la rocca imploranti, ne nasce miserrimo eccidio

fra chi con le armi difende e chi in armi rompe i battenti.

Chiusi ormai fuori, alla vista e agli occhi dei padri piangenti

gli uni, all’urgenza di tanta rovina, alle fosse profonde

sono travolti, altri perso ogni freno, d’impeto, ciechi,

urtano contro i portali e i battenti saldi di sbarre.

Ma dalle mura perfino le madri in quel sommo cimento

(schietto l’amore di patria le spinge, al vedere Camilla)

trepide scagliano dardi col braccio e con rovere saldo

stipiti e pali induriti al fuoco anche fingono il ferro,

precipitandosi, tese per prime a morire alle mura.

Ma nel frattempo tra i boschi a Turno il tristissimo annuncio

piomba e a quel giovane è Acca a narrare il fiero tumulto:

gli schieramenti dei Volsci distrutti e caduta Camilla,

e l’irruzione di infesti nemici a razziare ogni cosa

con il favore di Marte, l’orrore già asceso alle mura.

Egli furioso (l’impongono i truci voleri di Giove)

parte dai colli assediati, abbandona le aspre boscaglie.

Fuori di vista era uscito da poco e teneva già il campo,

quand’ecco che il padre Enea passò fra le aperte radure

e superò la giogaia e venne alla selva ombreggiata.

Ambi alle mura così s’avventano insieme alla schiera

tutta e non distano più molti passi l’uno dall’altro;

e mentre Enea da lontano vedeva già i campi fumanti

nel polverio e scorgeva ormai gli squadroni Laurenti,

Turno anche lui riconobbe Enea formidabile in armi

e percepì avvicinarsi i passi, ansimare i cavalli.

E scenderebbero subito in lizza e verrebbero all’urto,

se non bagnasse nel mare d’Iberia i cavalli spossati

Febo ormai roseo, recando la notte al fuggire del giorno.

Pongono il campo davanti alla rocca, accerchiano il muro.

di Beppe Sebaste

Si inaugura in una galleria di Piazza di Pietra – Galleria Anfosso – una mostra di quadri di Michelangelo Antonioni. Se ne parla come se fosse la prima volta, uno svelamento. Ma non è così, non la prima volta che vengono mostrati, e per di più in quella stessa piazza. È però la prima volta senza Michelangelo. I suoi quadri sono cioè diventati merce, oggetti orfani confondibili con altri oggetti, indipendentemente dalla loro qualità, perché scorrono sullo stesso nastro scorrevole in cui tutto ciò che è “cosa” scorre. Quello che mi colpisce, come ogni volta, è la nostra ormai sistematica mancanza di memoria, e la nostra continua disponibilità alla baldoria degli “eventi”.

Si inaugura in una galleria di Piazza di Pietra – Galleria Anfosso – una mostra di quadri di Michelangelo Antonioni. Se ne parla come se fosse la prima volta, uno svelamento. Ma non è così, non la prima volta che vengono mostrati, e per di più in quella stessa piazza. È però la prima volta senza Michelangelo. I suoi quadri sono cioè diventati merce, oggetti orfani confondibili con altri oggetti, indipendentemente dalla loro qualità, perché scorrono sullo stesso nastro scorrevole in cui tutto ciò che è “cosa” scorre. Quello che mi colpisce, come ogni volta, è la nostra ormai sistematica mancanza di memoria, e la nostra continua disponibilità alla baldoria degli “eventi”.

di Domenico Talia

«La nostra organizzazione garantisce che questa quantità di informazione non si disperda, indipendentemente dal fatto che essa venga ricevuta o no da altri. Sarà scrupolo del direttore far sì che non resti fuori niente, perché quel che resta fuori e come se non ci fosse mai stato. E nello stesso tempo sarà suo scrupolo fare come se non ci fosse mai stato tutto ciò che finirebbe per impasticciare o mettere in ombra altre cose più essenziali, cioè tutto quello che anziché aumentare l’informazione creerebbe disordine e frastuono.

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta

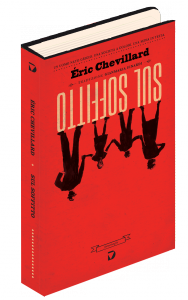

Dal 22 ottobre in libreria c’è Sul soffitto, per Del Vecchio Editore, un romanzo surreale e divertentissimo di Éric Chevillard, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti in Francia, e autore del blog, molto seguito, L’autofictif.

Di seguito, un breve estratto del testo, che racconta la storia di un uomo che ha scelto di vivere con una sedia costantemente rovesciata sulla testa, e di come questo particolare ameno gli abbia necessariamente cambiato ogni prospettiva.

(L’allegoria è perfetta.)

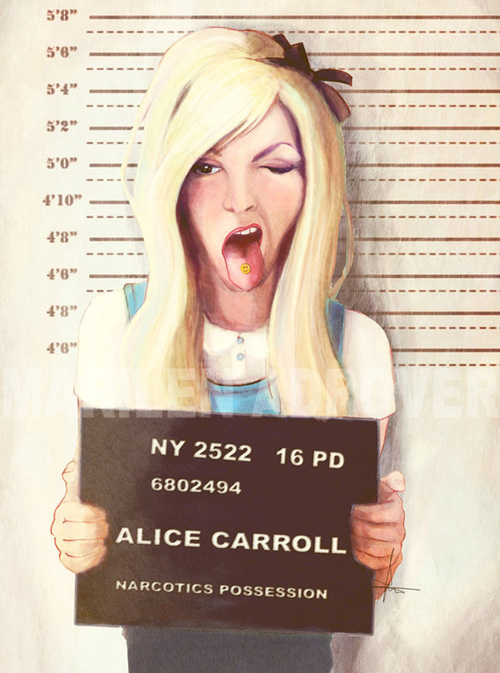

150 anni fa veniva pubblicato Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Ho chiesto a scrittori, studiosi, appassionati di pensare un loro contributo personale per celebrare questo capolavoro del linguaggio e dell’immaginazione. I post si susseguiranno a cadenza irregolare fino all’autunno e saranno contraddistinti dal tag: 150 anni di Alice, presente anche nel titolo. I post già pubblicati si possono trovare QUI. (NDF)

di Marco Simonelli

Intervistatore: Buonasera.

Intervistatore: Buonasera.

Alice: Buonasera.

I: Che effetto le fa essere intervistata?

A: Non mi accadeva da un po’ di tempo a dire il vero. Di tanto in tanto mi arrivano queste richieste e io accetto sempre molto volentieri. Mi fa piacere essere intervistata. Sa, in questi anni ne hanno dette di cotte e di crude su di me.

I: Davvero?

A: Oh sì. Tendono a scambiarmi per una sorta di psiconauta.

I: Intende dire che non ha mai abusato di sostanze psicotrope?

A: No, non ho mai abusato di sostanze psicotrope, lo nego nella maniera più categorica. Ne ho fatto uso, è vero, ma non ne ho mai abusato. Si è trattato di un periodo piuttosto burrascoso della mia vita.

I: Ce ne vuole parlare?

A: Non sa quante volte mi sono ritrovata a raccontare questa storia. Dunque: tutto è iniziato col coniglio…

I: Quello bianco?

A: Sì, lui esatto. A dire la verità non era completamente bianco. Aveva una macchia nera sulla natica sinistra.

I: Ci sta forse dicendo che l’ha visto nudo?

A: Lei non ha idea di come può essere eccitante farlo con un coniglio. A me i conigli sono sempre piaciuti. Hanno l’aria di essere animali che ci sanno fare, non trova? Si può immaginare: il caldo, la noia, mia sorella che non la smetteva più di asfissiarmi con la lezione di storia… Poi passa questo marcantonio d’un coniglio che mi si ferma davanti e inizia a guardare l’orologio. Io l’ho capito subito che era una scusa. Ogni tanto alzava la testa e buttava l’occhio nella mia direzione. È stato un gioco di sguardi. Io poi sono sempre stata un tipo molto deciso. Non mi faccio troppi scrupoli quando mi piace qualcuno. Mi sono detta: “E quando ti ricapita?” Così mi sono messa a seguirlo. Il resto credo sia noto a tutti.

I: È stata una relazione tormentata?

A: Non è stata proprio una relazione. Più una cosa da una botta e via, ha presente? Io gli andavo dietro, è vero, ma ben presto mi sono resa conto che lui non mi filava di striscio. È tremendo come certi individui siano ossessionati dal tempo. Alcuni ne hanno talmente tanto a disposizione che si illudono di non averne affatto. Inoltre lui aveva dei problemi di vista. Continuava a scambiarmi per la sua cameriera. Alla fine gli ho detto: “Sì, ok, sono la cameriera. Che ne dici se ti do una spolverata?” Lui allora si è un po’ rilassato. L’abbiamo fatto nella serra. È stato breve ma intenso.

I: E col Brucaliffo? Anche con lui ha avuto rapporti intimi?

A: Oh no! Se lo avesse conosciuto non mi avrebbe fatto questa domanda!

I: Perché?

A: Se la tirava un sacco. Ci teneva a dare di sé l’immagine dell’asceta. Come si fa ad interagire con qualcuno che si considera un gradino superiore a te? Non sono mai stata attratta dagli intellettuali. Mi lasciano piuttosto indifferente.

I: Mi risulta invece che abbia mantenuto buoni rapporti col Cappellaio Matto.

A: Non c’è nessuno come un Cappellaio che sappia capirti, sono i migliori amici che una ragazza possa avere. Lui poi è proprio una matta! C’eravamo incontrati a quel famoso tè in giardino e sulle prime non mi era rimasto molto simpatico. Io all’epoca ero una ragazzina talmente piena di pregiudizi! Capirà, venivo da un ambiente bacchettone, erano altri tempi, magari le cose si facevano lo stesso ma non se ne parlava. Io comunque l’avevo capito subito che lui e il leprotto stavano insieme. Andiamo, suvvia, bisognava essere ciechi per non vederlo, quei due bevevano dalla stessa tazza! Io all’epoca ero parecchio inibita, ero la classica ragazza acqua e sapone che arrossisce alla parola “sesso”. Poi arrivano questi due e mi dicono che si sono conosciuti nel bagno di una stazione, mi raccontano che hanno un ménage col ghiro, mi parlano di bondage… Ecco, frequentarli mi ha certamente aiutato ad allargare i miei orizzonti.

I: Noi l’abbiamo sempre vista come una donna di mondo…

A: Ah sì? In realtà sono una persona molto tranquilla. La gente tende a immaginarmi come una diva della trasgressione per la storia dei dolcetti e dei funghi ma le posso assicurare che passo la maggior parte delle mie serate a guardare la tv sul divano con la gatta sulle ginocchia.

I:Quindi niente dolcetti né funghi adesso?

A: Alla mia età gli unici funghi che mi concedo sono i porcini e, con la glicemia alta, di dolci proprio non se ne parla. Intendiamoci: in gioventù mi piaceva sperimentare ma non mi sono mai piaciuti gli eccessi. Ho sempre avuto l’accortezza di fermarmi prima di perdere il controllo. Per quanto ubriaca o fatta fossi, non mi sono mai ritrovata a gattonare nel mio stesso vomito.

I: Ha un bel ricordo del Paese delle Meraviglie?

A: Per niente, anzi. Senz’altro è stato uno spartiacque nella mia vita ma mi ha causato non pochi problemi. Ho avuto bisogno di un periodo di riabilitazione e non è stata esattamente una passeggiata. Per fortuna ho trovato un analista, uno junghiano, che mi sapeva ascoltare. “Alice, vedi”, mi disse, “tu soffri di un complesso di inferiorità. Ti senti sempre inadeguata. Riflettici: una volta sei alta un chilometro, un’altra sei della grandezza di un fungo… Devi imparare a non essere così ipercritica con te stessa, cerca di volerti un po’ più bene…” Non mi ero mai sentita così compresa prima di allora.

I: E cosa fa per volersi più bene?

A: Cerco di vivere in maniera sana. Mi alzo presto e come prima cosa do da mangiare ai miei gatti. Ne ho tre, si chiamano Crack, Meth e Speed. Mi lavo, mi vesto, faccio un’abbondante colazione poi vado a yoga. Vado personalmente a fare la spesa perché sono quasi esclusivamente vegetariana, nel senso che non mangio carne rossa ma non dico di no a pesce e latticini. Gioco a croquet, vado a nuoto, faccio tornei di canasta, mi dedico al giardinaggio, esco con le amiche. La sera qualche volta vado a ballare, ho una predilezione per i balli di gruppo.

I: Una vita molto impegnata. Che spazio trova l’amore all’interno del suo quotidiano?

A: Per carità, l’amore… Ho smesso di cercare l’amore. Con questo non voglio dire che ho chiuso bottega e ho gettato via la chiave, anzi, ma amo troppo la mia indipendenza. Per questo non mi sono mai legata a nessuno e ho preferito non avere figli.

I: Rimpianti?

A: No, nessuno. Anche se certe volte ripenso con nostalgia al mio incontro col Dodo, su quella spiaggia. Era un tipo molto elegante, sicuro di sé, aveva uno charme innegabile. Forse con lui, se ci fosse stato più tempo… Ma all’epoca correvo dietro al Coniglio e non lo presi neanche in considerazione.

I: Noi amiamo concludere le nostre interviste rivolgendo agli ospiti un invito consueto: si faccia una domanda, si dia una risposta.

A: Di tutte le assurdità di cui sono stata testimone questa è sicuramente la più curiosa! Mi faccia pensare… Ah, ecco, certo. Probabilmente mi domanderei: “Alice, c’è ancora qualcosa che riesce a meravigliarti? A farti provare un’improvvisa sensazione di stupore?” E la mia risposta è: “Certamente. La stupidità umana. Quella non finisce mai di sorprendermi…

I: Grazie dunque ad Alice e a tutti i nostri amici della notte che ci ascoltano quando un nuovo giorno è appena finito e un altro sta per cominciare!

A: Sì, certo, ‘notte.

(gli amici di Doppiozero stanno pubblicando materiali di e su Pasolini, nei quarant’anni dalla sua morte. Qui. Mi è stata chiesta una lettera indirizzata a Pasolini stesso. Eccola.)

Caro Pier Paolo,

avevo nove anni quando ti sentii nominare per la prima volta. Ho un vago ricordo di me bambino, durante un intervallo a scuola: un compagno di classe davanti a me che ne prende in giro un altro, affibbiandogli l’epiteto di “pierpaolo”, come fosse una parolaccia indicibile. Ricordo i miei compagni che ridevano, e io che mi accodavo, senza capire che cosa ci fosse poi di così divertente.

Eravamo in una di quelle periferie anomiche che tu abborrivi, figli di quei ragazzi di vita che avevi così tanto amato e che ti avevano tradito per cercare nei miti sottoculturali dello sviluppo senza progresso una conformistica emancipazione. Scrivo usando le tue parole, ma io all’epoca mica le sapevo queste cose. Ero semplicemente un bambino del sottoproletariato urbano che stava scoprendo solo in quel momento l’esistenza, anzi la tragica scomparsa, di un poeta omosessuale. Parola che non esisteva nel mio vocabolario. Tu eri identificato con parole ben più grevi, al punto che il tuo nome poteva essere tranquillamente usato come ingiuria.

Alcuni anni dopo, da adolescente, ti ho ritrovato in una libreria del centro. Stavo marinando la scuola per evitare una interrogazione. Spulciando nel sempre magro scaffale della poesia di ogni libreria italiana mi si presentò una edizione economica delle Ceneri di Gramsci. Conservo ancora quel volume con affetto. Fu il primo di una lunga serie.

Negli anni c’è sempre stato qualche poeta che ha cercato di convincermi che fossi migliore come regista. E registi che ti apprezzavano di più come narratore. E narratori che preferivano la tua opera di polemista. E così via, in un circolo vizioso di rabbiosi specialisti intenti a marcare il proprio territorio, sistematicamente invaso da te, eretico viandante che transumavi fra le discipline, indifferente alle regole. Spesso inventandotele strada facendo. Era questa vitalità irrequieta, in fondo, che ho sempre amato di te. Quella che fin da ragazzo mi ha catturato, senza remore. Il tuo coraggio bambino, incosciente, il tuo sporgerti sull’abisso. Oggi che tutti ti lodano e di te ne hanno fatto un santino inviolabile, oggi che sei un’icona persino per quella destra becera che tanto ti ha attaccato in vita, oggi anche i miei “colleghi” coetanei del piccolo mondo culturale nazionale – geneticamente, per casta, di sinistra – hanno dimenticato, o forse fingono per convenienza, quanto i loro padri nobili ti odiassero.

Perché sapevi essere colto nelle tue opere eppure popolare, senza mai scendere a compromessi. Toccavi i nervi scoperti della finzione sociale, mostravi come un bimbo la nudità oscena dell’imperatore. Con grazia. Perché quelli che oggi si appellano al tuo magistero, urlanti e sgomitanti, non sanno nulla della dolcezza della tua voce. Pacata e ferma. Correlativo acustico del tuo corpo fragile, quello di un pulcino allenato alla lotta. Pronto a restituire al mondo parole pesanti come un fardello, come un onere.

Eri nel giusto anche quando sbagliavi. Questo di te amavo. Non mi hai mai imbrogliato. Ho potuto essere in disaccordo con te senza mai smettere di volerti bene, come si fa con un fratello. No, anzi, no, come ad un parente lontano, uno zio d’America, emigrato alla ricerca di miglior fortuna, del quale, per volontà misteriosa della sorte, avevo ritrovato in soffitta i suoi diari nascosti, o, peggio, dimenticati. Perché lo sai, Pier Paolo, noi non siamo mai stati coetanei, per un banale scarto di ere. È proprio la tua profonda inattualità, oggi, che ti rende ancora più grande ai miei occhi. Eri un visionario. Come ogni profeta immaginavi futuri. Che non si sono necessariamente avverati. Ma era la potenza della visione la cosa importante. Il monito della visione.

Alle tue spalle un mondo bruciava, davanti a te il futuro era un mistero insondabile. Tu, come Enea in fuga da Troia, con addosso solo quello che il tuo corpo ferito poteva sopportare, esaurivi nel cammino la tua esistenza, struggendoti di nostalgia per ciò che era perduto per sempre, armato solo della speranza sempre più flebile di una nuova fondazione. Sono proprio i mondi perduti o sognati – i paesaggi che mi hai raccontato – la tua eredità più autentica. Mondi che non ho conosciuto. Ma che oggi, nella monotopia globale sembrano gridare la loro irriducibile diversità. Eterotopie resistenti. Ammonimenti per una realtà che ha dimenticato la sua storia. Che tornerà per questo a ripetersi, non come farsa, ma come tragedia.

di Giorgio Mascitelli

Alcuni anni fa, mentre mi trovavo in ospedale per un’operazione non grave ma che aveva comportato il ricorso all’anestesia totale, ricevetti il mattino successivo all’operazione un messaggio di uno dei nostri migliori germanisti, che naturalmente non poteva sapere dove mi trovassi, annunciante la morte dello scrittore tedesco Wolfgang Hilbig. Confesso che, in quella mescolanza di confusione mentale, stanchezza e spaesamento che i risvegli ospedalieri portano con sé, ebbi la debolezza di considerare quella circostanza un segno, non nell’accezione religiosa del termine, ma come una sorta di constatazione dello stato del mondo: avevo da poco tempo scoperto la narrativa di Hilbig ed ecco che mi veniva annunciata la sua morte, perdipiù non in età avanzata e mentre mi ridestavo in uno stato non ancora sgombro dall’ipocondria. Bisogna però dire che non c’è nessuno a mia conoscenza più adatto per essere il protagonista involontario di un aneddoto del genere, per il quale userei l’aggettivo unheimlich ‘inquietante’, di questo scrittore, purtroppo non tradotto o quasi in italiano.

Wolfgang Hilbig è stato un grande scrittore della DDR, dove il complemento va letto nel duplice senso di argomento e di provenienza, che non si è però cimentato in una letteratura di denuncia alla Vite degli altri delle condizioni di vita nel suo paese, pur trattando a pieni mani anche la tematica dello spionaggio diffuso, fenomeno tipica nella DDR e negli altri paesi dell’ex blocco comunista. Lo stato caserma, benché evocato nella sue storture repressive e nelle sue incongruenze e follie, diventa invece un campo d’esperienza per un soggetto che è spesso alla ricerca di sé stesso. Non a caso la critica ha fatto il nome di Beckett: infatti l’assurdo di Hilbig non è mai l’evocazione dell’assurdità dell’ordinamento burocratico dello stato né tanto meno la sua manipolazione śveikianamente comica, ma è una rappresentazione di una condizione esistenziale che è in corrispondenza e in dialogo con l’assurdo del sistema. Per esempio in Ich ( forse il suo romanzo più importante) il protagonista, scrittore nonché spia della Stasi, è incaricato di seguire un altro misterioso scrittore, ma la sua ricerca sempre di più si confonde in una sorta di nebbia densa di dubbi sulla propria condizione umana, che termine in uno stato delle cose non troppo dissimile da quello di Moran in Molloy.

Hilbig è stato un grande lettore di E.T.A. Hoffmann, anzi un aneddoto, non so se veritiero o meno, vuole che Hilbig abbia impiegato i primi denari incassati all’Ovest nell’acquisto dell’opera omnia dell’autore romantico. Se per il lettore italiano Hoffmann è essenzialmente lo scrittore del fantastico e dell’inquietante, nell’ambito del romanticismo tedesco i suoi testi più forti sono quelli che mettono in scena la sensibilità dell’artista, insicura ma onesta, di fronte alla farsa, alla meschinità e all’ipocrisia delle regole sociali. Il personaggio hoffmanniano vive la tragicommedia dello spirito poetico e dell’alta fantasia umiliati e censurati dalle regole sociali, senza neanche un spicchio di azzurro del cielo in cui librarsi, in una chiave al tempo stesso sentimentale e ironica. Forse il filo hoffmanniano è quello più adatto, almeno inizialmente, a diventare la via d’accesso per entrare nel mondo e nella fantasia di Wolfgang Hilbig.

L’opera di Hilbig è spesso esplicitamente autobiografica e la sua biografia è densa di tratti caratteristici, dal notevole potenziale aneddotico: dalla vicenda dell’arresto nel 1978 alle accuse di traffico di valuta estera dopo la pubblicazione di un libro di poesie nella Germania Federale passando per le rituali e grottesche contestazioni di decadentismo borghese da parte della critica di regime per un autore che aveva svolto il lavoro di caldaista per mantenersi e altre mansioni operaie. La vera cifra autobiografica è però la costante fedeltà tematica e l’incapacità di distaccarsi dalla sua inquietante patria, unheimliche Heimat, anche quando venne meno come realtà politica. E tuttavia la sua consistenza onirica o meglio di exemplum della desolazione del mondo non è mai venuta meno nella libera fantasia di questo autore.

In Das Provisorium, il romanzo più direttamente autobiografico che narra del passaggio di uno scrittore dall’Est all’Ovest negli anni Ottanta grazie a un permesso provvisorio di espatrio a cui si riferisce il titolo, la scena termina con l’uscita dalla stazione del protagonista che vede brillare al sole la scritta pubblicitaria della multinazionale AEG. Insomma sembra dirci l’autore che nel paradiso delle merci non c’è storia da raccontare perché non c’è campo di esperienza, da qui la fedeltà non certo ideologica ma squisitamente letteraria alla claustrofobica distopia della DDR. Era quanto è lecito attendersi da uno scrittore che, per parafrasare alcuni suoi versi, porta in sé una libertà che si sostiene con muri e si allaccia con catene.

Negli anni novanta meritoriamente il Saggiatore ha proposto in italiano un volumetto di suoi racconti dal titolo La presenza dei gatti, qualche anno dopo sulla benemerita rivista Sud con Francesco Forlani e Domenico Pinto si è proposto ancora qualcosa, ma è inutile nascondersi che le opere maggiori di Hilbig, a differenza di quanto successo in Francia, restano sconosciute per il lettore italiano. Si tratta di un vero peccato che non si riesca a leggere questo grande scrittore di un mondo così vicino così lontano ed è un peccato non tanto per ragioni documentarie, ma perché le sue storie, sia pure in maniera indiretta e non certo letterale, illuminano anche i nostri casi presenti. Insomma, sopra un certo livello, la favola narra sempre di te e in questo, credo, consiste il piacere della letteratura.

Una guerra coi diavoli. La misteriosa tragedia romantica di Knut Hamsun

di

Stefano Felici

Se è vero che la logica è un diavolo, e che per rappresentazione dantesca – «Forse tu non pensavi ch’io löico fossi» fa notare il Diavolo stesso, nel canto XXVII dell’Inferno, a un incredulo Guido da Montefeltro – è una forza subdola e ingannatrice che divide, fraziona, frattura il Tutto ineffabile dell’esistenza – lo stesso Diavolo, per etimo, deriva dal greco diabolé, cioè “divisione” o “disunione” –, crea tanti piccoli segmenti per mezzo di quella pesante e affilata ascia del giusto o sbagliato, sempre all’opera, su ogni proposizione e assunto, allora è altrettanto vero che ciclicamente, come per moto di reazione naturale, una figura salvifica, un Messia, una ri-discesa divina in terra, l’incarnazione di un concetto olistico e simbolico – dal greco simballein, “unire” – fa la sua dovuta comparsa; una persona fra tutte per cui «La vita è guerra coi diavoli, sicuro. Nei recessi dell’animo e della mente. Esatto!»

Qualcuno che, magari pur senza riuscirci, sacrifichi la sua esistenza al fine di condurre un discorso parallelo fatto di misteri e sensazioni, contrapposto a quello imperante, costruito su dogmi e certezze.

Sul come e perché il Tutto sia unito e indicibile, al di fuori della ragione ma non per questo insondabile, si basa l’indagine al centro del romanzo di Knut Hamsun, Misteri (edito per la prima dalla Gyldendal di Oslo, in Norvegia, nel 1892 come Mysterier), che è stato riproposto da Iperborea nella primavera 2015.

Lo straniero in giallo

I misteri riaffiornano vicino a un fiordo, una sera di mezza estate.

Al molo di una piccola cittadina della costa norvegese, un dodici di giugno, verso le sei del pomeriggio, approda un misterioso straniero: il suo nome, per intero, è Johan Nilsen Nagel. Il dodici giugno è anche il giorno in cui nella piccola cittadina si festeggia il fidanzamento di una certa signorina Kielland con un tale tenente Hansen: le abitazioni, per celebrare l’avvenimento, sono imbandierate un po’ ovunque.

Il signor Nagel è intenzionato a rimanere: consegna i bagagli al fattorino dell’hotel, poi gli dice di preparare la camera. Soltanto che, col passare dei minuti, il signor Nagel pare non accenni a venir giù dal battello; va avanti e indietro, traccheggia; sembra in verità piuttosto agitato.

Per di più, a farlo apparire ancor più eccentrico del suo comportamento, l’attenzione si concentra sul curioso abito che indossa: uno sgargiante e inusuale completo giallo.

L’indecisione del signor Nagel perdura, e alla fine il battello riprende il largo. Con il signor Nagel sopra.

Tornerà nella cittadina l’indomani, verso mezzogiorno, in carrozza. E con un piccolo carico di altri curiosi bagagli.

«Quando scese a mangiare non disse una parola per tutto il pranzo. Al suo ingresso i due compagni di viaggio sul battello, cioè i due signori che ora sedevano a capotavola, si erano scambiati ammiccamenti e ora lo canzonavano fin troppo apertamente per l’incidente del giorno prima, ma lui non mostrò neppure di accorgersene.»

L’immagine di Johan Nilsen Nagel, arrivato in hotel da neanche un giorno, viene subito caricata di imprecisati sospetti, di una sorta di diffidenza precauzionale – il distacco ironico-canzonatorio dei due “compagni di viaggio” è fin troppo scoperto: è un atteggiamento infantile di malcelata preoccupazione: un timore non del tutto esplicabile, ma basato su una dose lampante di quelle che a prima vista potrebbero esser chiamate stranezze, e che rendono quel nuovo arrivato un tipo da studiare, sì, ma prendendo per tempo le dovute distanze.

Il comportamento irrazionale tenuto sul battello, il ritorno in carrozza il giorno dopo, verranno effettivamente seguiti da azioni e discorsi altrettanto incomprensibili ai nuovi concittadini; zone d’ombra circa un carettere e un passato che Nagel, in prima persona, cercherà di tenere ben nascoste. E non passi in secondo piano quell’elemento visivo, sempre davanti agli occhi di tutti: quel tratto cromatico esuberante e fuori luogo: un vestito il cui colore, il giallo, è talmente stonato da attirare a sé gli sguardi di chiunque, evocando richiami simbolici: il giallo, infatti, oltre ad avere un collegamento ancestrale alla malattia, agli stati alterati della pelle, è dal Medioevo in poi il colore associato ai reietti, agli esclusi dalla società.

Di questa spiccata e ingombrante diversità, Nagel è al corrente, ne è ben conscio, e anzi, è sua premura – un compito primario autoimposto – portare all’estremo il suo distacco formale dal resto delle persone con cui quotidianamente ha a che fare.

Nagel si esibisce al violino. L’esecuzione è commovente. A un certo punto, però, arrivano delle stonature. Sembrano decise, volontarie. E per questo risultano stranianti al pubblico, che rimane spiazzato.

«Ma perché alla fine ha dato quei colpi tremendi?» chiese la signorina Andresen. «Non lo so,» rispose Nagel, «è successo. Volevo pestare la coda al diavolo.»

Il perché di questo suo apparire (e agire) in modo tale porre una netta distinzione tra sé e gli altri è tutt’altro che un vezzo – come invece sono in molti a pensare tra i suoi nuovi concittadini, che pure, col passare del tempo, si ritroveranno ad accettarlo e benvolerlo, se non altro per via di una comprensibile sorta di attrazione per il diverso.

Sancire così marcatamente la propria alterità è per Johan Nilsen Nagel un atto di natura filosofica, ideologica e politica: le motivazioni del suo auto-isolamento sono soprattutto esistenziali.

La prima di una lunga serie di prove è, per esempio, la spiccata avversione nei confronti di un personaggio come William Ewart Gladstone, politico liberale inglese – realmente esistito – noto per le sue idee progressiste, la sua sopraffina arte oratoria e la spiccata – quanto ammirata, all’epoca – razionalità dei suoi discorsi. «Le sue parole,» dice Nagel, parlando proprio dell’odiato Gladstone durante la prima serata mondana del suo soggiorno norvegese, «sono semplici e chiare, lente e durature. […] Ebbene, Gladstone sa andare anche oltre il due più due; io l’ho sentito, in un dibattito sul bilancio alla Camera, dimostrare come ventitré per diciassette faccia trecentonovantuno; e ha vinto strepitosamente, un vero e proprio trionfo, di nuovo ha avuto ragione e questa Ragione gli brillava negli occhi, gli tremava nella voce e lo innalzava alla gloria.»

La punta di sarcasmo circa il saper far di conto di Gladstone è solo il preludio a un discorso più generale e teorico; Nagel persegue una decisa deviazione da quello che reputa lo “sterile pensiero razionale”, e introduce la sua teoria, sempre durante il suo discorso, con un comico paradosso. Continua Nagel: «Mi soffermo dunque sul suo trecentonovantuno e penso che è giusto, ma poi faccio i miei piccoli calcoli e mi dico: un momento, diciassette per ventitré fa trecentonovantasette. So benissimo che fa novantuno, ma contro ogni logica dico novantasette, proprio per schierarmi dalla parte opposta di quell’uomo, per contraddire quel professionista del ragione.»

Se la maggior virtù di un uomo dev’essere la sua capacità di ragionamento, precisa e inataccabile, allenata al punto tale da rendere quest’uomo un “professionista” dell’esercizio logico, facendo sì che le persone, in massa, pendano dalle sue labbra, allora, da Johan Nilsen Nagel, arriva il passo indietro – o meglio: la sua risposta è defilarsi, scegliere un’altra strada, rifiutare una pratica tanto fredda e diabolica: «Una voce dentro di me incitava: contestala, contestala questa ragione da strapazzo. Così la contesto, dico novantasette, soltanto per un’intima e impellente necessità, per impedire che il mio concetto del giusto sia reso terrenamente banale da quest’uomo, che è in maniera inconfutabile dalla parte della ragione.»

Il discorso di Nagel, come detto, prende corpo in un’occasione mondana, tra esponenti di una nascente e medio-alta borghesia, liberale e progressista; la conclusione più facile – ma non per questo errata – sembrerebbe quella di attribuire all’eccentrico straniero vestito di giallo un’antipatica volontà di stupire argomentando posizioni indifendibili, astruse, sconclusionate, risultando poco più che un’infantile bastian contrario, tanto per risultare originale. Ma essendo Nagel un adulto – seppur neanche trentenne –, i suoi interlocutori cercano di affibiargli, pragmaticamente, delle etichette politiche le une più diverse dalle altre, ma ottenendo come risultato solamente un carico di irritazione, straniamento e confusione. Che, inevitabilmente, si riveserà tutta su Nagel stesso.

L’Occidente rinnegato

Che il comportamento di Nagel assomigli a una specie di ribellione politica è sì una verità, ma visibile solo da un punto di vista superficiale rispetto alle sue vere teorie, per lo più nascoste ai suoi interlocutori.

L’essere difficilmente collocabile in una determinata area politica, o addirittura sociale, è conseguenza di un pensiero totalmente avulso da ogni schematizzazione e codice borghese.

Johan Nilsen Nagel si potrebbe definire, più di ogni altra cosa, come filosofo dilettante.

Il suo attacco alla razionalità, alla logica inoppugnabile, e quindi alle masse che in questa suprema efficienza della mente umana scorgono un’incontrastata Verità o, persino, la coincidenza con lo stesso “concetto del giusto”, parte dalla convinzione circa l’unitilità della banale dialettica tra corretto e non-corretto, giusto e sbagliato – addirittura bene e male.

Nagel, nei suoi discorsi, porta avanti una sorta di squalifica del pensiero dualistico, perpetrando la causa di una visione olistica, un Tutto in cui la ragione è squalificata o, tutt’al più, è pronta a trasformarsi immediatamente nel suo contrario; Nagel si sbarazza così del bebaiotate arché, il principio di non contraddizione, e consegna personalmente la sua esistenza alla dimensione del sacro – quella condizione in cui ogni cosa, in qualsiasi istante, è di per sé polivalente. La verità, per Nagel, è una superficie di frammenti tanto diversi e apparentemente opposti quanto iperconnessi a un livello più profondo, corrispondente una dimensione in cui la logica è letteralmente dissolta. E solo in questa dimensione è possibile la nascita del Genio, contrapposto al Grande Uomo – di cui l’esempio principale è Gladstone – capace soltanto di un approccio razionale all’esistenza.

Un carico di convinzioni di ambito filosofico che non trovano però metodo, non hanno esposizione sistematica. Il dilettantismo – o forse, ancor meglio, l’amatorialità – di Nagel è tutto in questa ennessima affermazione: «[…] Sono uno straniero, estraneo alla vita, idea fissa di Dio, chiamatemi come volete…» dice tra sé e sé, nel mezzo di un flusso torrenziale di pensieri. «Stringo i denti e indurisco il cuore perché ho ragione; voglio levarmi, unico uomo, di fronte al mondo intero senza cedre! So quel che so, in cuor mio ho ragione: a volte, in certi momenti, sospetto l’infinita connessione delle cose. Ho ancora dell’altro da aggiungere ma l’ho dimenticato.»

È in questo passaggio che viene a cristallizzarsi l’essenza di Nagel: la sua convinzione nella “infinita connessione delle cose”, che nel corso della narrazione troverà spazio in monologhi febbrili composti di pensieri, immagini, sogni, tutti apparentemente slegati fra loro, e che sembrano un’anticipazione del flux of consciousness del Joyce dell’Ulisse – anche se nel romanzo dell’autore irlandese c’è una trasformazione della materia e della parola ancor più profonda e decisiva.

C’è, inoltre, la presa di coscienza circa i limiti della sua possibilità di argomentare, di un qualcosa “da aggiungere” ma “dimenticato”, che in realtà dimenticato non è, quanto piuttosto ineffabile, difficilmente classificabile nell’ottica del pensiero occidentale. Si genera così uno scenario di sconfitta per Nagel: nel quadro sociale – e filosofico – che vige nell’occidente a cavallo fra Ottocento e Novecento, la sua è una posizione a metà strada tra il folle e il ciarlatano. Una situazione scomoda e frustrante, che avvicina Nagel, a sua insaputa, più verso una concezione orientale dell’esistenza, dove la parola non ha legami imprescindibili con la logica, ma solo il compito di rendere nota una possibilità di esperienza, comprensibile nel momento stesso in cui la si vive, e tralasciando completamente le proprie facoltà intellettive.

Ma è un oriente che non viene quasi mai preso in considerazione, se non in un confronto poetico – isolato ma emblematico – tra l’India e la Scandinavia, dove la prima viene così magnificata: «[…] Ad ogni modo, nessuno eguagliava gli orientali nel dare origine a fantasticherie colossali, a visioni da cervelli febbricitanti. Fin dagli inizi passavano la vita in un mondo di favole, parlavano con altrettanta facilità di palazzi fantastici e della muta potenza delle nubi, della grande energia che si sviluppa lassù, nello spazio, e frantuma le stelle»; la contrapposizione nasce quando viene posta dinnanzi alle «favole del Gudbrandsdal, quella sana poesia contadinesca, quella fantasia con i piedi per terra ad appartenere loro, era quello il loro spirito.»

Non avendo a disposizione un impianto filosofico, logico, né tantomeno, di conseguenza, una precisa linea politica, un programma d’azione da perseguire coerentemente, la dimensione in cui il pensiero di Nagel si muove perfettamente a proprio agio è quella ideale.

Avendo abbandonato gli ormeggi filosofico-razionali, la dimensione ideale di Nagel non ha nulla a che vedere col platonismo: è piuttosto, a livello materiale, un forte movimento di sensazioni, intuizioni; un affastellamento di immagini a comporre questa personale dimensione che Nagel, anima e corpo, cerca di seguire a mo’ di naufrago nel mezzo di una tempesta – e da qui l’impressione, dall’esterno, di vedere in Nagel proprio un mezzo folle, un naufrago della vita.

La parabola di una tragedia romantica

La parabola di una tragedia romantica

Nel momento in cui si comincia a riflettere sul perché una persona in pieno possesso delle proprie capacità intellettive – Nagel rifiuta coscientemente il discorso razionale, ma è un abile e arguto osservatore della realtà – decida di accettare una situazione così frustrante, fonte di solitudine, incomprensione e, vista anche la presenza di un’acuta senisbilità, dolore, si intravede pian piano il processo di sovrapposizione tra i contenuti della storia, la materia del romanzo, con l’aspetto formale dello stesso – il genere e la corrente ideologica d’appartenenza, le funzioni narrative dei personaggi, le strategie di stile. Si arriva, in breve, al punto di contatto tra il personaggio Nagel, la voce narrante e lo stesso Knut Hamsun in quanto autore.

Se Johan Nilsen Nagel sembra avere poche speranze di essere compreso dai componenti della società in cui vive, e quindi di venir meno a un pericoloso e oscuro isolamento, dall’altre parte questa già delineata dimensione ha, per il protagonista, una smisurata valenza estetitica: Nagel è un eroe post-romantico – un eroe dalle convinzioni romantiche arrivato forse fuori tempo massimo – all’interno di una tragedia personale, auto-riferita e auto-alimentata. È qui il contatto tra l’essenza del personaggio-Nagel e il romanzo in cui vive: si assiste alla vita di un uomo condotta dalla tirannia delle sue convizioni, della fumosità delle proprie idee, dal lasciarsi affascinare da esse e trarne un’estetica – un’estetica romantica – da trasformare e spendere come etica nella vita quotidiana. E l’aspetto estetico trova poi la sua concrezione nell’elemento formale.

Chiamando in causa la Teoria dei Modi d’Invenzione di Northrop Frye, secondo cui “le opere d’invenzione possono essere classificate non moralmente, ma secondo le capacità d’azione dell’eroe”, la vicenda di Johan Nilsen Nagel può essere ricondotta, in un’indagine formale, al vasto mondo del basso-mimetico, in cui l’eroe, a differenza di drammaturgie che trattano di dèi, semi-dèi, re e principi, generali d’esercito, si occupa invece di protagonisti che non sono superiori né ad altri uomini né al proprio ambiente. Ma, come ampiamente riferito in precedenza, Nagel, nell’attraente naufragio delle sue idee, è convinto della propria diversità proprio rispetto “ad altri uomini” e al “proprio ambiente” – una diversità che in maniera fin troppo altalenante oscilla fra manie di grandezza e disistima. E la convizione è talmente forte e feroce da condurlo, in seguito a una serie concatenata di fallimenti amorosi, sociali e intelletuali, a un epilogo tanto folle quanto, appunto, tragico.

Si arriva così a un oggetto che, stando alla classificazione di Frye, rientrerebbe nella tragedia basso-mimetica; ma con la particolarità di avere a che fare con un eroe che sancisce autonomamente la propria superiorità morale derivante dalla sua passione estetica nei confronti dell’esistenza. Questa deviazione dalla caratterizzazione patetica, tipica del tragico basso-mimetico, in favore di un presunto status superiore del protagonista, reso apparentemente simile all’eroe della tragedia alto-mimetica (il semi-dio, il re o principe, il condottiero), pone Nagel in quella schiera di eroi che Frye stesso identifica come alazon: ovvero, sinteticamente, eroi in preda a una fissazione filosofica che mal si rapporta con l’ambiente circostante, il quale, come risposta, mette in pratica una strategia ironica atta a screditarlo, poiché il protagonista è considerato banalmente un ciarlatano.

Il meccanismo, ovviamente, è messo in moto anche in Misteri; ma se ci si fermasse alla dialettica alazon versus ironia, si tratterebbe di commedia. Subentra così una tematica forte ad apporre a Nagel un’altra connotazione: quella che Frye nomina pharmakos.

Il pharmakos è “la figura della vittima tipica”, il “capro espiatorio”; colui che paga, al posto dell’intera società, un prezzo superiore alle proprie colpe – talvolta persino inesistenti. Nel romanzo, Hamsun introduce uno strano personaggio: tale Minuto (un quarantenne storpio e non proprio brillante), che nel corso della narrazione verrà preso di mira, vessato e umiliato dai vari componenti della borghesia della piccola cittadina norvegese. Il personaggio di Minuto serve per mostrare l’umana inciviltà del ceto sociale medio-alto mascherato dietro il perbenismo borghese; il suo dar fiato a un credo liberale ed egualitario solamente teorico; una farsa, questa, che va di scena ogni giorno, e che trova il suo momento più alto nelle serate mondane e nei salotti più ricchi – il più frequentato degli habitat borghesi. L’arrivo di Nagel, lo straniero, che si permette, senza nemmeno essersi presentato, di far notare l’ingiustizia dietro ai soprusi subiti da Minuto, di corteggiare la bella Dagny Kielland – figlia del pastore della cittadina e promessa fidanzata al tenente Hansen –, di deridere il credo politico e ideologico dei suoi interlocutori, genera una confusione tale che da costringere tacitamente a una presa di coscienza da parte della popolazione della piccola cittadina. Così che la scelta, rimanendo in uno schema logico dal quale è impossibile venir fuori, per la borghesia della cittadina norvegese è fra l’accogliere Nagel e cambiare visione in base alle sue idee, oppure rifiutarlo, eliminarlo del tutto.

Essendo Nagel un ibrido tra le figure di alazon e pharmakos, il compimento della tragedia è l’auto-eliminazione in preda al delirio del proprio naufragio: il suicidio per annegamento.

Misteri

Nagel arriva a togliersi la vita in preda a un delirio inevitabile.

Nonostante la sua fissazione filosofica, ideale, lontana e astratta, non può fare a meno dei suoi istinti umani: l’attrazione irreprimibile per una donna, la bellissima Dagny Kielland, crea in lui una ulteriore catastrofe emotiva, facendolo passare dal paradiso di una notte passata insieme a chiacchierare nel bosco, all’inferno dell’indifferenza e dell’odio per un bacio letteralmente rubato con la forza, contro la volontà della ragazza.

L’amore, per Nagel, è inevitabile; e d’altronde non è mai messo al bando dalle sue priorità. Fa parte di quei tratti essenziali dell’essere umano e la sua natura; tratti che Nagel non rinnega, e anzi antepone a qualsiasi altra cosa.

Ponendosi però così tanto al di fuori delle dinamiche sociali, da quel pirandelliano gioco delle maschere di cui anzi, coi suoi atteggiamenti stranianti e irridenti si fa addirittura beffe, Nagel è tagliato fuori persino dalle questioni di cuore, anch’esse regolate dal codice comportamentale di una borghesia sempre più asfissiante. «E del resto, che cosa ho in comune con gli uomini? Niente. Solo che questa dei grandi uomini è commedia, una buffonata, un inganno,» continua ad affermare in uno dei suoi lunghi monologhi itneriori. E continua: «Certamente, certamente, tutto è inganno. […] e tutti gli uomini e l’amore e la vita sono inganni.»

Se la razionalità è un falso mito, la logica è diabolica, se tutto, uomini e amore e vita sono degli inganni, a salvarsi non rimane nulla. Nemmeno la persona da cui queste convinzioni prendono a generarsi.

Eppure il sacrificio di Nagel, che visto da fuori potrebbe esser riassunto in poche righe di cronaca (l’arrivo di un eccentrico straniero che decide di ammazzarsi buttandosi in mare in preda alla follia), trova la sua ragion d’essere in quell’intramontabile esercizio critico e viscerale che l’uomo compie intorno alla propria esistenza; un’attività che ciclicamente prende in esame, grande o piccolo che sia, qualsiasi costrutto mentale, oggetto sociale; e lo smonta, anche disordinatamente, ma intuendo che vi è qualcosa sotto, dietro, al di là – c’è dell’altro: ed è un altro che ancora oggi, a più di cento anni di distanza dalla stesura del romanzo di Hamsun, viene raccontato; e questo altro, anch’esso, ancora oggi, non è che un nebbia fitta di misteri.

di Licia Ambu

Il silenzio del lottatore è un libro di maiuscole. Un libro che quando lo chiudi comunque non è finito. Diciamo che resta, e ben preciso, nella memoria di testa e corpo.

Il silenzio del lottatore è un libro di maiuscole. Un libro che quando lo chiudi comunque non è finito. Diciamo che resta, e ben preciso, nella memoria di testa e corpo.

Una raccolta di racconti, sei per la precisione, un inno all’intensità. Protagoniste femminili di età diverse, appartenenti a diverse epoche di vita e di storia, sono le padrone di questa narrazione che non concede scampo. Donne che potrebbero essere sempre la stessa o molte, e più che un romanzo di racconti, definizione che l’ha accarezzato, ogni racconto potrebbe farsi romanzo. Un mondo, quello raccontato dalla Milone, popolato da un femminile nella geografia delle relazioni umane, zona che mette in luce fragilità e punti di forza portandole oltre i loro limiti. Eroine che attendono, resistono, e lottano, di fronte alle difficoltà dei rapporti e delle situazioni.

Si comincia con Erminia che balla il charleston e vuole che la guerra le restituisca il suo grammofono (Operazione Avalanche); Erminia che ha amato Paul e sposato Amedeo, il marito che non c’è più e che pure lei continua a vedere in altri volti. Si avvertono forte il desiderio di distacco e indipendenza dalle madri, dai genitori.

Nonostante i loro geni, nonostante i loro sforzi e i loro gemiti, io ero riuscita a creare da sola qualcosa di nuovo, che non dipendeva da nessuno dei due, ma soltanto dal fatto che fossi lì, a esistere.

L’adolescenza è Marianna che sperimenta il sesso e la violenza (Il peso del mondo) sul corpo e nell’amicizia. Ci sono storie d’amore e di coniugi che specchiano i diversi gradi di sentimento (Le domande di un uomo), i precisi momenti che scandiscono le relazioni nel loro incipit o nel loro declino, quando si è stanchi e afflitti in quel modo ormai insanabile o senza recupero (Luccicanza).

Era così liberatorio, era così ampio lo spazio che mi lasciava quella decisione. Si era insediata in qualche parte del corpo da tempo, intrecciandosi ai tessuti, radicandosi come una pianta. E solo dopo averlo detto, solo confessandola, mi era parso chiaro quanto fosse diventata inutile, per me, quella vita con lui.

C’è anche tanto corpo in queste pagine. Il corpo è necessità, è storia di noi. Finalmente esiste: la sensualità, il sentire fisico, il contatto e l’istinto quasi animale sono in prima linea. Corpo è lo spazio fisico di occupazione del mondo, abitare i propri confini diventa linguaggio e assume un senso costruttivo nei singoli percorsi, nella buona come nella cattiva sorte, dei personaggi. Una fisicità che si rispecchia anche nella parola, nella scrittura, che lo percorre tutto attraverso nomi di parti, muscoli, organi.

Leggere i racconti di Rossella Milone trasmette la sensazione che si prova durante le conversazioni occhi negli occhi con le pause di senso, quando il dialogo è permeato da autorevolezza, sincerità, una specie di complessità trasparente, e tutta un’energia dialogica e gestuale diretta rafforza i significati e rende l’attimo colmo di una tensione. Per questo è un libro di maiuscole, perché incisivo, determinato, con una luce affatto comune da trovare sulle cose che dice, e un altrettanto particolare zona d’ombra.

I personaggi sono immersi in un apprendimento sentimentale faticoso, guadagnato centimetro per centimetro. Un bagno costante nell’educazione all’istinto, al respiro. Apparentemente confinati a vivere tra le pagine mentre noi siamo qui fuori a guardarli, con il potere di vedere più di quanto non vedano loro; privilegiati osservatori dello spazio d’ombra che non si può né si deve spiegare, ma solo leggere. Forse è proprio in questo spazio, anche in questo, che sta la magia del libro, in questa fessura che non lo fa finire, che lascia sempre uno spiraglio, una connessione. In queste voci sembra non esserci soluzione, ma ricerca. In questo libro non si deve arrivare da qualche parte, a un traguardo in senso sintetico, si deve solo viaggiare dietro a questi agenti, perché di azione si tratta e di un’azione che trascende il positivo o il negativo: anche la fuga dal fare o dal dire è azione stessa in questi termini perché è accadere, rimanere, lottare.

Il silenzio è come un laccio che lega tutti i racconti e tutti i vissuti. Il silenzio, che è assenza di voce, in verità diventa uno spazio di permanenza e non un arresto, è pensiero, costruzione, pausa. Il silenzio imposto a nonna Erminia per farla fumare di nascosto, il silenzio della guerra finalmente interrotto dalla musica, il silenzio del monastero dove ci si nasconde dalle lezioni di scuola. Il silenzio degli amanti, delle case tristi, di quelle all’improvviso vuote, dei mercati chiusi, il silenzio per reazione a certi spaventi, durante i primi incontri o dopo gli ultimi. Il silenzio come una dedica, come il dubbio, il silenzio del lottatore, appunto, che avanza. Con una delicatezza determinata e incisiva, che fa dire la perfezione del titolo.

fotografie di Danilo De Marco

Puntare l’obiettivo sullo sguardo dei vecchi partigiani vuol dire proporre figure che hanno perso forse tutto della loro immagine originaria, della forza della gioventù, ma non la fissità, l’intensità,

Mario de Santis intervista Gilda Policastro a proposito del suo romanzo Cella

Partiamo dalla scelta della voce. Come è nata la scelta della prima persona, diversamente dagli altri due romanzi di quella che consideri una trilogia narrativa ( “Farmaco-Sotto-Cella “) concentrandosi molto su un unico personaggio (anche se nel libro ce ne sono ovviamente altri)?

Dopo due libri in terza persona e però, al contempo, dei libri in versi con un io lirico molto marcato, anche ove fosse dissolto nelle voci comuni e nell’erlebte Rede, ho deciso di assumermi la responsabilità dell’io in prosa.

Prosegue la pubblicazione di interventi sul tema “scrittura non assertiva”. Il primo intervento di Mariangela Guattteri è qui, quello di Marco Giovenale qui.

di Andrea Inglese

In queste poche righe vorrei trattare (di corsa) di diverse cose, tutte serissime, con leggerezza. Vorrei dire: 1) a chi mi piacerebbe si rivolgesse questo scritto, 2) che cos’è avvenuto (in sostanza) in dieci anni nel campo della ricerca poetica in Italia, 3) perché m’interessa una categoria come scrittura non assertiva; 4) come credo vadano considerate altre ipotesi critiche di Marco Giovenale.

di

Seia Montanelli

Mi tolgo subito il dente e l’ammetto: il libro di cui sto per scrivere non è uno qualsiasi per me.

“Un anno con Salinger” di Joanna Rakoff (Neri Pozza, trad. it. Martina Testa, pp. 287, € 17) è il libro che avrei voluto scrivere io se fossi una scrittrice, o meglio, quando pensavo di poter diventare una scrittrice – vivere di libri, con i libri e per i libri.

E così vi dico subito che se questo non è successo anche a voi, “Un anno con Salinger” potrebbe non dirvi granché. Non che gli manchino i pregi: è ben scritto (e ben tradotto) e descrive una New York che abbiamo imparato a conoscere nei film o nelle serie tv più sofisticate. La protagonista racconta la propria vicenda in prima persona con uno stile vivace; le cose che ella dice su se stessa e il mondo meritano di essere lette. Ma se non avete mai amato uno scrittore tanto da volergli telefonare nel cuore della notte per fargli delle domande, o dirgli solo grazie di esistere, allora questo libro forse vi deluderà.

E sarà pure un po’ colpa vostra, perché il titolo dice tutto: cosa vi aspettavate esattamente scegliendo di leggere “Un anno con Salinger” di Joanna Rakoff, se non di passare un anno con Salinger? E poi esistono le quarte di copertina: talora sono un po’ astruse – il più delle volte a bella posta, perché se dicessero nitidamente di cosa parla un libro non se lo comprerebbe nessuno – ma qui l’editore si è espresso con chirurgica esattezza: è la storia dell’anno in cui la scrittrice e giornalista americana ha conosciuto J. D. Salinger. No, dico: pensavate parlasse di rugby?

L’anno salingeriano comincia quando la ventiquattrenne Joanna, dopo essersi laureata e aver vissuto per un po’ a Londra, si trasferisce a New York sperando di vivere delle sua poesie. Ben presto si accorge della insensatezza delle sue aspettative, e trova, quasi per caso, un lavoro come impiegata/segretaria in un’agenzia letteraria. O meglio, non in un’agenzia ma nell’ Agenzia, la più antica di New York, quella che rappresenta perlopiù scrittori leggendari o morti (meglio se leggendari e morti), ma che, a parte ciò, è l’unico contatto col mondo esterno per J. D. Salinger.

La vita di Joanna all’epoca, e quella di molti che la circondano nell’ambiente letterario newyorchese che fa da sfondo alla vicenda, è simile a quella di chiunque lavori nell’editoria e non abbia santi in paradiso: bollette e affitti saldati sempre in ritardo e facendo salti mortali, case condivise, pasti veloci consumati sulle panchine o alle scrivanie, insopportabili attese, gente che ti sfrutta, qualcuno che ti dà ogni tanto qualche possibilità, l’euforia per aver conosciuto questo o quello scrittore, l’inevitabile delusione nello scoprire che sono uomini e donne come tutti, l’entusiasmo che lentamente si dissolve. E poi ogni tanto qualcuno che riesce a “farcela”, diventando un editor importante, un critico, un giornalista culturale di grido: ma a quel punto, ahimè, la passione è svanita da un pezzo e son cresciute tre dita di pelo sullo stomaco.

Joanna Rakoff alla fine ce l’ha fatta, è una di quelle che hanno investito nel “lavoro culturale” e per cui non vale quello che una volta scrisse Luciano Bianciardi: «Costoro né producono dal nulla, né trasformano. […] Non sono strumenti di produzione, e nemmeno cinghie di trasmissione. Sono lubrificante, al massimo, sono vaselina pura».È diventata una giornalista famosa, una scrittrice di successo, i suoi libri ottengono anticipi sostanziosi, le riviste non si dimenticano di pagarla, la pagina della cultura dei giornali trova lo spazio per i suoi pezzi.

“Un anno con Salinger” è un libro sull’editoria, sulla competizione, sulla difficoltà di rincorrere i propri sogni, e anche se ambientato in una New York di quasi vent’anni fa, e in un’agenzia letteraria in cui il tempo sembra essersi fermato agli anni sessanta (per il rifiuto snobistico della direttrice di utilizzare i computer e altre diavolerie tecnologiche), le dinamiche sono le stesse ovunque, anche se forse in questo momento nel nostro Paese, è tutto più difficile, e ci sono più epigoni di Bianciardi in giro – non tanto per il valore letterario, quanto per l’insoddisfazione per la propria condizione, – che non di Joanna Rakoff.

Ma il libro è soprattutto un memoir, oltre che una dichiarazione d’amore per Salinger e la letteratura in genere. Joanna si racconta con brio, intrecciando sulla pagine le sue vicende professionali con la vita privata; parla dei fidanzati, delle amiche, della famiglia, delle difficoltà economiche, del malessere esistenziale di una giovane donna catapultata un po’ per caso in un mondo dove ancora è al tempo stesso straniera e inesperta. Ma man mano che si procede con la lettura, vediamo come la sua vita venga sempre più influenzata dalla presenza/assenza di questo mitico – e a dir poco originale, per idee e stile di vita – scrittore quasi ottantenne, con cui ella parla qualche volta al telefono. Proprio in quel periodo un piccolo editore vuole pubblicare l’ultimo racconto di Salinger uscito su rivista, “Hapworth, 16, 1924”, e ci sono molte cose da decidere in merito, così Salinger si farà vivo spesso da quelle parti, una volta addirittura di persona.

Joanna, per via del lavoro che fa, deve anche rispondere alle numerose lettere dei fan per Salinger: una risposta standard, cordiale, distaccata in cui si spiega che lo scrittore non vuole ricevere corrispondenza di nessun tipo. Tuttavia quelle lettere sono così personali e accorate, e divertenti o commoventi che – Joanna se ne rende conto – meritano più di due parole laconiche di diniego. Comincia così a rispondere loro per proprio conto, dedicando del tempo a quei ragazzini ribelli che si riconoscono nel giovane Holden, o ai veterani che con Salinger condividono il trauma di aver vissuto l’orrore della seconda guerra mondiale. E mentre legge capisce di trovarsi in una situazione molto simile a quella dei personaggi salingeriani: confusi, ribelli in un mondo che non riconoscono, costretti a rivedere le loro prospettive e a fare i conti con il loro diventare adulti, e con una sorta di anarchia sentimentale da dominare.

È così che inizia ad affrontare i libri di Salinger, uno via l’altro, lasciando per ultimo “Il giovane Holden”.

Joanna si identifica con la bella e tormentata Franny di “Franny e Zooey”, con la quale condivide affanni sentimentali: ma è solo dopo aver letto l’unico romanzo dello scrittore più chiacchierato della seconda metà del Novecento, ch’ella coglie l’importanza della sua opera e meglio di tanti critici titolati riesce a riassumere il senso degli scritti di Salinger in poche parole: “anatomie di una perdita”, perché parlano di smarrimenti, della scomparsa di qualcosa o di qualcuno, di amputazioni sentimentali o esistenziali, c’è sempre qualcuno che cerca disperatamente qualcosa. Joanna con “Il giovane Holden” coglie il senso ultimo dell’influenza che quei libri hanno sulla vita delle persone che li hanno amati: è l’empatia che unisce autore, personaggi e lettore, la sensazione di raccogliere delle confessioni, di avere Salinger «che ti sussurra le sue storie all’orecchio» e ti apre il suo mondo, senza difese, senza muri, senza filtri, gioia, dolore, malessere, speranza, disperazione, tutti esposti al lettore che – a tanti è successo – alla fine vuole condividere tutto ciò che ha provato leggendo quelle parole con il loro autore e, come Holden, vorrebbe chiamarlo al telefono, ma non può e allora scrive alla sua agenzia letteraria.

E sì, lo ammetto: una volta ho scritto anche io una lunga lettera a J. D. Salinger, ce l’ho ancora da qualche parte nelle mie carte sparse. Avevo letto per l’ennesima volta “Il giovane Holden” e volevo sapere cosa gli sarebbe successo dopo il sanatorio, cosa avrebbe fatto nella vita. Era qualche anno prima che Joanna Rakoff varcasse la soglia dell’Agenzia, ero più giovane di lei e meno attrezzata a resistere all’impatto con Salinger.

Ma il cerchio si chiude sempre, sono trascorsi quasi quattordici anni e l’autrice si è sposata, ha avuto dei figli e poi ha divorziato per tornare al suo primo amore. Eppure sul finale del memoir la ritroviamo in una mattina grigia di gennaio, a piangere per la morte di Salinger appena scomparso: perché non importa chi sei diventato e quanta strada hai fatto, ma se qualcuno ha scritto parole che ti han scosso dentro finisce per essere come uno di famiglia, un amico che non vedi mai ma c’è, e la sua morte – che ti priva di altre sue parole, in via definitiva – è un lutto che ti colpisce.

Mentre Joanna piangeva Salinger, io all’altro capo del mondo ricevo un sms da un amico lontano. Diceva soltanto: “Holden non tornerà più. Ho pensato che non volessi saperlo da un articolo”.

di Fabio Donalisio

fuga,

gente in fuga nel mondo

moribondo; quasi

quasi fuggire e

mi nascondo

**

pianificare la fuga, dettagliarla;

conoscerne i segreti e poi

non farla

**

primo non restare, non guardare

non subire; resistere tenace

al tentativo di capire

**

[Pubblichiamo un estratto di un romanzo apparso quest’anno per la casa editrice Valigie Rosse]

di Verónica Nieto

Traduzione di Alessio Casalini

Salii le scale verso l’ufficio di Ferdière con lo stomaco sottosopra; stavolta non si trattava della consegna di una delle solite lettere di mia madre da Londra, sembrava piuttosto l’avviso di un trasferimento imminente a Cayssiol con le orribili donnone e le loro parrucche, un rimprovero per non aver restituito alla biblioteca alcuni volumi che tenevo sotto il materasso (Madame Bovary, un libro di racconti di Gérard de Nerval, un romanzo di Victor Hugo e alcune riviste di moda) che mi proposi di restituire subito alla fine del colloquio, o la comunicazione di qualche tipo di trattamento per le mie insistenti nevralgie e la mia mancanza di interesse nei confronti delle terapie artistiche delle quali il signor direttore era un pioniere in Francia.

di Sergio La Chiusa

I brani che seguono sono tratti dal romanzo “Il cimitero delle macchine”. Un altro estratto del romanzo si può leggere qui: qui

Lezione di anatomia (dal cap. IV)

… La prima uscita dopo mesi d’isolamento l’ha sfiancato al punto che in pochi minuti è crollato nel mondo dei sogni, e certo sarebbe corretto spegnere il televisore e andarsene in punta di piedi, in rispettoso silenzio, invece di cogliere l’occasione per rovistare nella sua vita privata – ma considerato che possiamo scucire la calotta cranica del nostro personaggio e curiosarne i movimenti interni senza conseguenze legali, almeno per ora, eccoci qui come tanti avidi psicoanalisti che scoperchiano il cranio e installano microscopiche telecamere nel cervello del paziente, e poi, ricucito il cranio, comodamente seduti, la lattina di Beck’s in mano, i piedi sul tavolo, trasformati in spettatori, vediamo che il Signor Tali è un personaggio di Rembrandt: il cadavere giallognolo di un criminale comune allungato su un letto d’obitorio. Un Professore di anatomia, che in sogno ha la stessa testa del ragionier Borselli, sta praticando una profonda incisione nel torace e nell’addome. Il Signor Tali sente distintamente la punta del bisturi, ma, essendo legalmente morto, non può protestare. Intorno, tutti gli studenti sono vestiti con abiti secenteschi di velluto scuro con tanto di gorgiera bianca, e hanno le teste vagamente familiari dei condomini: uno, con occhiali e barbetta brinata, è proteso in avanti sul suo corpo e sembra il più interessato alla lezione; un altro, lo sguardo un po’ ottuso e le braccia tentacolari, passa forbici e pinze al Professore; altri se ne stanno stipati tutt’intorno con un’aria di grande importanza, come se stessero partecipando a un evento storico che qualcuno provvederà a immortalare; e c’è persino la signora in lutto intrusa nel sogno, appartata in un angolo, in secondo piano, e tuttavia al centro di una scena piuttosto animata: è contesa infatti da un gruppo di studenti brufolosi che, poco interessati alla lezione, sembrano privilegiare la sua anatomia viva e straripante e, mossi dall’ansia conoscitiva dei tirocinanti, s’industriano a strapparle il lutto di dosso e la vanno palpeggiando dappertutto sollevandole platealmente la gonna nera, mentre l’anatomista, in primo piano, investito dalla luce di una lampada da cinema, estrae professorale le interiora dell’insolvente e le squaderna sotto gli occhi stomacati degli allievi. Poi, terminata la lezione, tutti abbandonano l’obitorio e lo lasciano sul lettino, aperto e con le trippe di fuori e tutte ingarbugliate. Resta solo il Pittbull del ragionier Borselli, è saltato sul letto e lecca i piedi gialli e succulenti del cadavere…

Nascita di Venere (dal cap. IV)

… La vediamo che prende una bottiglia di Heineken dal carrello e se la scola sbrodolandosi tutta la maglietta, e poi, la bottiglia in mano, va vacillando tra le cartacce con i cani che le scodinzolano intorno e intanto pisciano emozionati sui cassonetti, ed ecco che pure lei, come ispirata, si sfila le mutandine, si accoccola e svuota la vescica continuando a scolarsi la sua Heineken con la naturalezza di una Venere, una Venere un po’ sciatta, certo, una Venere indisciplinata, una Venere che magari s’impasticca per scrollarsi il mondo di dosso, non come l’altra, la Venere ufficiale, inappuntabile, che se ne sta tutta composta nelle sale oscurate degli Uffizi e aspetta con pazienza il mattino per lasciarsi ammirare da colonie di turisti provenienti da tutto il mondo, visitatori paganti e guide che illustrano, indottrinano, raccontano aneddoti: sono tutti lì con il dito puntato contro le sue grazie, e lei non può che starsene immobile come un’educanda, con il braccio elegantemente piegato a coprire con un imposto gesto di pudore il centro d’emanazione della sua energia, e nonostante il prurito non può nemmeno grattarsi per non compromettere l’equilibrio della composizione e non sconcertare le aspettative dei turisti: povera Venere, non potrà starsene così in eterno, intrappolata nella sua perfezione, verrà il momento in cui non potrà più contenersi e troveranno l’esasperata con braccia e gambe spalancate e il segreto della sua fecondità sfacciatamente esposto e invece del solito sorriso enigmatico e contenuto una risata scoppiata e strafottente, oppure troveranno solo la conchiglia, enorme, vuota, e Zefiro e Clori che continuano a soffiare insensati nel centro della sala, mentre i visitatori confrontano la tavola con il catalogo senza capacitarsi e poi chiedono imbestialiti il rimborso del biglietto: “Truffatori! Furfanti! Chi s’è preso la Venere?”: ci sembra di vederla, la nostra Venere ribelle che se la ride mentre sguscia dal quadro nottetempo, elude il controllo dei custodi sonnolenti, si cala in un tombino e per oscuri e labirintici percorsi sotterranei emerge nella nostra città della moda, sgocciolante d’acqua fognaria, un sacchetto di plastica strappato appiccicato alla pelle, un mozzicone di sigaretta impigliato nei capelli, e così, sconchigliata e sudicia, cerca nei cassonetti uno straccio da mettersi indosso e s’incammina in incognito verso una nuova vita di vagabondaggio…

Trionfo della morte (dal cap. XXIII)

… E non c’è di che sorprendersi, perché c’è sempre chi si diverte, chi sghignazza, chi considera la fine del mondo un pretesto per distrarsi dalle minuzie, dalle miserie e dalla noia di tutti i giorni, ed è così varia la natura umana che nel medesimo condominio, tra mucchi d’atterriti che scappano ingarbugliandosi sulle scale, c’è chi sgrana il rosario isolato nel cacatoio e chi segue le notizie sull’inondazione in TV mentre l’acqua gli s’insinua sotto la porta di casa, chi scatena le proprie inclinazioni sessuali e sodomizza impunemente il primo minorenne che gli capita a tiro e chi, una coppia d’innamorati chiusi nel seminterrato, promette amore eterno mentre un’acqua torbida e puzzolente gli va penetrando in bocca, e c’è persino il ragionevole che minimizza e consiglia di non lasciarsi prendere dal panico che tutto s’aggiusta, e intanto che minimizza una trave gli crolla in testa e l’aggiusta per sempre: c’è insomma chi chiude gli occhi e chi, gli occhi bene aperti, non s’accorge di niente, perché concentrati in un solo punto: proprio come i due innamorati del trionfo della morte di Bruegel che nemmeno sospettano la parte di comparsa per cui sono stati scritturati, e come tutta la messinscena sia stata studiata con tanto calcolato cinismo che non lascia possibilità di scampo: tutti i crepacci del paesaggio e le linee di movimento delle legioni di scheletri e delle persone in fuga si proiettano infatti da sinistra verso destra per smottamenti successivi e convergenti che riproducono il moto inarrestabile di una valanga, una caduta collettiva: ma l’innamorato corteggia pizzicando le corde del liuto e l’innamorata sbrodola segretamente le mutandine di pizzo, e insieme sono così immersi nella loro musica e nelle loro pratiche di seduzione che non notano nemmeno le cose più prossime, lo scheletro che ribalta il backgammon e le carte da gioco, il buffone che si nasconde sotto il tavolo con un tintinnio di sonagli, l’altro scheletro che, curvo sulle loro spalle, gli va suonando la sua sviolinata nei timpani; e se siamo così ottenebrati che non sentiamo nemmeno il suono che ci viene colato direttamente nelle orecchie, come potremmo immaginare, tutt’intorno, il paesaggio vasto che ci contiene, l’enciclopedia di corpi bruciati, impalati, impiccati, legati sulle ruote di tortura, spalancati ai corvi!

⇨ Trois jeunes tambours [1745 ca.]

I pantaloni di Victor Hugo

di Noor Inayat Khan

da King Akbar’s Daughter

Stories for everyone

Pag. 12-15 [Sulük Press 2012]

|

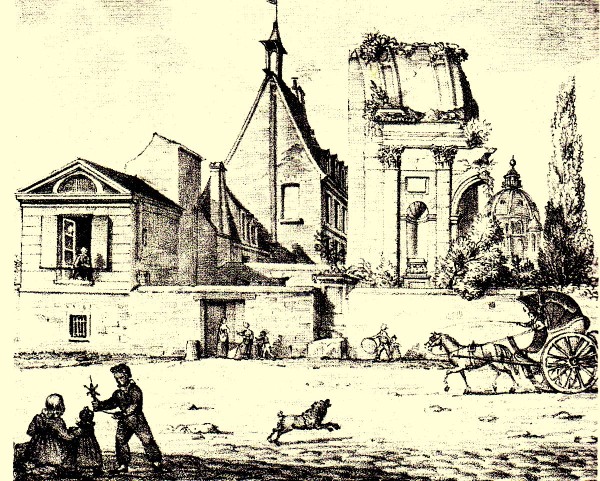

VICTOR HUGO a quei tempi era molto piccolo e, come tutti i bambini della sua età, aveva la mania di giocare alla guerra. Il campo di battaglia era il giardino della loro casa al numero 12 de L’Impasse des Feuillantines a Parigi. Il fortino era la tana dei conigli. E’ là che il giovane comandante Victor si difendeva da suo fratello Abel, il nemico che assediava il bastione della tana. Tutto si svolgeva a colpi di bastoni, che si procuravano sradicando i pali della vigna. |

VICTOR HUGO était alors tout petit et comme les garçons des son age, il avait le caprice de jouer à la guerre. Le champ de bataille était le jardin de leur maison au no. 12 de L’Impasse des Feuillantines a Paris. La place fort était la niche des lapins. C’est là que le jeune commandant Victor se défendait contre son frère Abel, l’ennemi qui assiégeait les remparts de la niche. Tout cela se faisait à coups de bâtons qu’ils trouvaient en déracinant les échalas. |

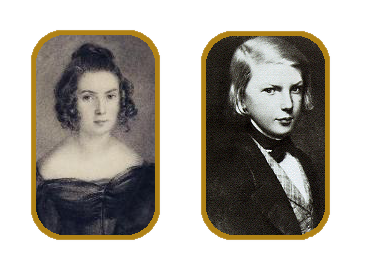

F. Chopin Walzer Op.34 N.2 in La minore

Piano Jan-Marc Luisada

VICTOR HUGO RACONTÉ PAR UN TÉMOIN DE SA VIE

[La testimone è Adèle Foucher, moglie di Hugo. Questa biografia fu scritta a Guernesey nel 1863, in stretta collaborazione con lo stesso Hugo, ma fu in seguito rimaneggiata e censurata dal figlio Charles e da Auguste Vacquerie. Il manoscritto originale è uscito con il titolo “Victor Hugo raconté par Adèle” Plon, 1985]

⇨ Capitolo VII – LES FEUILLANTINES

Ritornata a Parigi per la scuola dei figli, la signora Hugo andò ad abitare nel quartiere degli studi; cercava una casa dalle parti della chiesa di Saint-Jacques-du-Haut-Pas, ne vide una che aveva un giardino. Ho già detto che era indifferente ai grandi aspetti della natura; non dava importanza alle montagne, ma adorava i giardini. Dunque, vedendo il giardino, non guardò la casa, e vi sistemò la famigliola. Ma non si era accorta che c’erano alberi per gli uccelli, ma non camere per i bambini.[…]

Un giorno rientrò raggiante! Aveva trovato!

Parlò così tanto della sua scoperta che fu costretta a mostrarla. Il giorno dopo, fin dalla mattina, Eugène e Victor vi andarono con lei. Era solo a pochi passi; entrarono nel vicolo cieco dei Feuillantines al n° 12, un cancello si aprì, attraversarono un cortile, quindi si trovarono in un piano terra. Era là. La mamma voleva far loro ammirare la sala da pranzo e il salone, vasti, dai soffitti alti, con alte finestre, pieni di luce e di canti di uccelli, ma non riuscì a trattenerli in casa, avevano visto il giardino!