di Ornella Tajani

Chi se ne frega che è morto Heaney, in Siria c’è la guerra (cit.)

Si è tornati sin troppo spesso sulla questione del tasto “non mi piace”, un tasto che a Zuckerberg proprio non piace e non piacerà mai, poiché implicherebbe una democratizzazione -reale e non apparente- del sistema. La community che Facebook ha creato e vuole mantenere è composta di persone che trovano il modo di andare d’accordo tra loro, e non esattamente di persone che devono seguire le direttive di un capo, come suggerisce l’analogia con la sovranità nel pezzo di Luca Sforza apparso ieri su Alfabeta. Facebook vuole che non litighiamo, che stiamo buoni come bambini, tenendoci per mano sotto il sole dell’accordo categorico con l’essere. Ma noi, utenti ribelli come pesci dentro la boccia, litighiamo lo stesso. Ad esempio quando qualcuno non rispetta l’ormai consolidato protocollo.

Il protocollo è l’applicazione dell’eticamente corretto, la convinzione per la quale l’utente ritiene di sapere cosa vada postato in quel determinato giorno. Esempio: il giorno dopo la vittoria di Miss Italia aureolata da un’infelicissima battuta, per Erri De Luca è stata richiesta una condanna di otto mesi. Su Facebook dobbiamo dunque parlare di De Luca e non di Miss Italia. Senza voler neanche lontanamente porre sullo stesso piano d’importanza i due eventi, non è forse pericoloso anche il discorso del “ciò che si deve dire”, che inevitabilmente si trascina dietro, seppur con un guinzaglio lungo, “quello che non si deve dire” (proprio ciò per cui l’autore è finito sotto processo, fra l’altro)? Inoltre, esulando dagli esempi specifici, non sono libera di non parlare d’attualità? Da qualche parte, in un punto sempre meno indefinito, finisce la mia libertà di utente che scrive quello che le pare sulla propria bacheca e inizia l’obbligo al cospetto della comunità di partecipare a qualche tipo di mobilitazione virtuale (perfettamente sintetizzato nella funzione “parteciperò” creata per gli eventi Facebook; sappiamo in quanti casi partecipiamo soltanto virtualmente).

C’è un po’ da riflettere sull’alterazione che la nostra capacità empatica subisce attraverso il mezzo; è come se il social network volesse imbrigliarla, canalizzarla, visto che se esprimo tristezza per la morte di un poeta che mi piace corro il rischio di essere rimproverata perché non mi occupo di questioni umanitarie più urgenti. Da qualche parte esiste una gerarchia di argomenti e sentimenti da rispettare.

Poniamo un altro caso. È mattina, mi sveglio, controllo la posta, apro Facebook, vedo la foto del bambino morto sulla spiaggia turca. È una foto scioccante, per quanto un’ulteriore foto di un dramma che conosco sia ancora in grado di scioccarmi. Ma in verità non ho molto tempo per provare uno choc perché, immediatamente dopo aver visto la foto, il flusso di informazioni in cui sono immersa mi trascina dentro le polemiche a proposito dell’opportunità della pubblicazione, o del titolo che un giornale ha scelto di usare: eventuali slanci di empatia, solidarietà, turbamento vengono frenati e ciò che leggo chiama in causa un mio giudizio intellettuale. Leggo i vari pareri in maniera disordinata: “è giusto far vedere quello che succede”, “no, non è giusto”, “aveva più senso la foto con anche il soldato”, eccetera.

Non so se in questo tipo di speculazione ci sia già quel germe di razzismo di cui parlava Luigi Manconi in un articolo su Internazionale: non so, cioè, se il solo fatto di mettermi immediatamente a disquisire sull’opportunità o meno di pubblicare la foto di un bambino morto sia già sintomo di una mia scarsa partecipazione ai problemi di una categoria –i migranti- che considero altro da me (il famoso “noi” e “loro”, l’opposizione grammaticale più nociva della storia). Forse questa è una conclusione affrettata.

Quel che è certo è che la questione in sé, politica, umana, passa in secondo piano: secondo la consueta prassi, il medium diventa il messaggio e il messaggio si offusca. In un attimo non sto più parlando né pensando a ciò che è successo, ma a come bisogna raccontarlo, come se questo unico scrupolo etico mi esonerasse da tutto il resto: documentarmi su quello che accade, registrare le dichiarazioni, le eventuali ipotesi di intervento; e, in ultima istanza, considerare il sentimento che provo di fronte alla foto. Perché l’obiettivo di una foto del genere è soprattutto quello di scuotermi anche a livello emotivo, di farmi sentire addosso un disagio, recapitarmi una pur minima traccia del dramma in corso.

Il protocollo stabilisce di cosa devo parlare, come mi devo emozionare, quando devo mettere da parte l’empatia. Se commetto un errore, è la comunità di utenti a fustigarmi (come accennavo già un po’ di tempo fa), senza alcun bisogno di un tasto per esprimere disapprovazione. Zuckerberg declina tutto in positivo: se è vero che sta progettando delle funzioni per esprimere una fascia ampia di sentimenti, c’è da scommettere che si tratti di tasti tipo “mi emoziona” piuttosto che “mi lascia del tutto indifferente”. Quel che a Facebook interessa è il controllo; ad omologarci, dopo aver messo qualche bacheca a ferro e fuoco, ci pensiamo da soli.

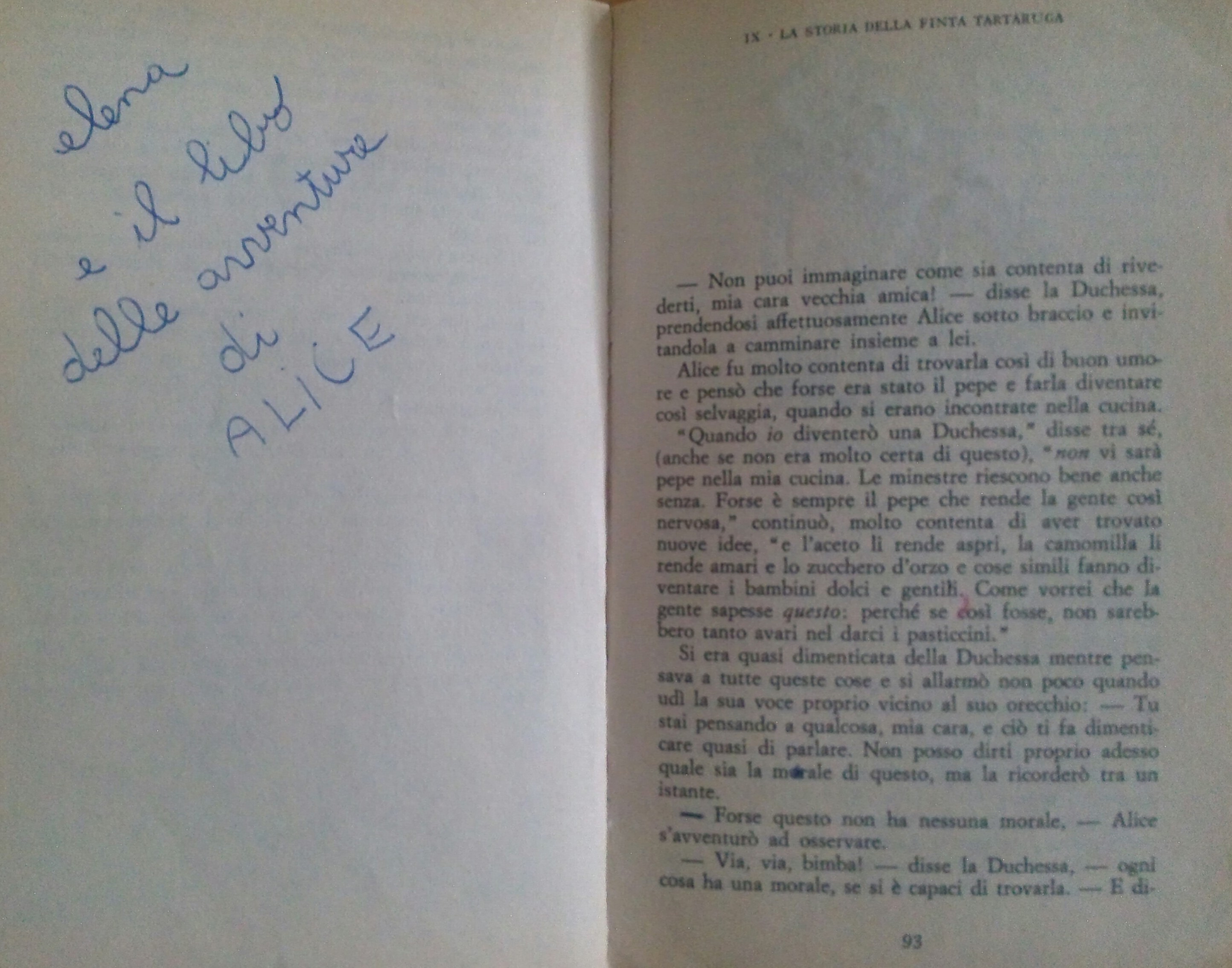

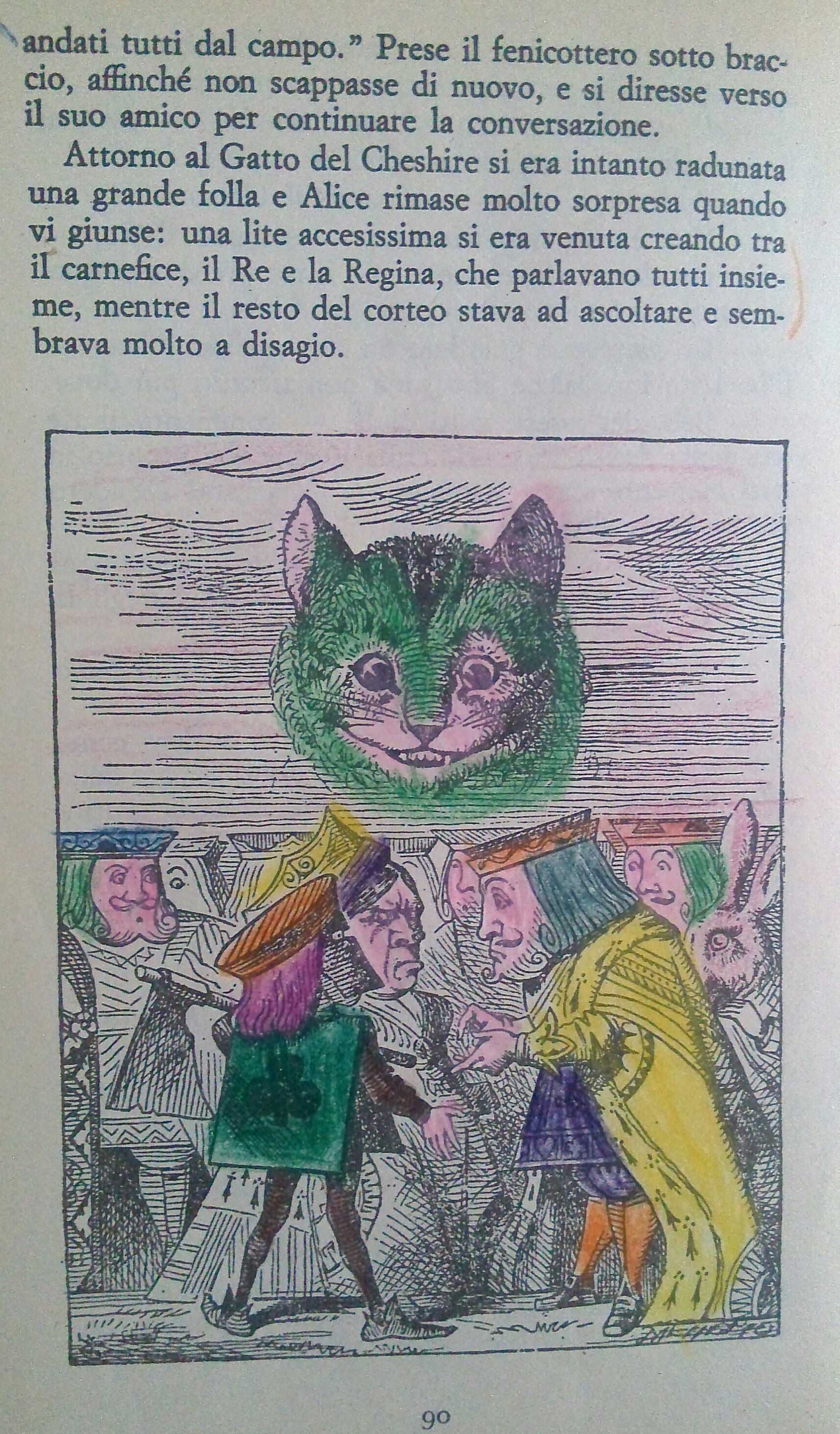

La storia di Alice, tutta la sua fantasmagoria irriverente e perturbante, la associo nella mente a un oggetto preciso. Un libro, e uno soltanto. L’ho recuperato, e con quello i ricordi d’infanzia che ad esso si fondono nella memoria, nella biblioteca della mia casa in campagna nelle Marche. Una casa dove non vivo – risiedo all’estero ormai da molti anni, in quello spazio contemplativo e spesso nostalgico che consente, o impone, la distanza – ma dove ho raccolto su scaffali di legno lucido e pesante tutti i libri che nei miei molti viaggi, traslochi e spostamenti non ho potuto portare con me. E sono tanti. Li ritrovo ad ogni ritorno, mi aspettano nel loro ordine non cronologico, non alfabetico, e neanche troppo tematico, aggiustati sui ripiani a seconda delle dimensioni e dell’altezza dei loro dorsi. Mi piace che la loro disposizione sia gradevole anche all’occhio – o sempre avuto un po’ la fissa delle simmetrie, dell’armonia delle forme. Mi riprometto spesso di cambiare quest’ordine molto poco filologico, di mettere in sequenza tutti quei libri per autore, o più diligentemente per argomento, il che, mi dico, verrebbe tutto a mio beneficio, la ricerca di questo o quel volume sarebbe senz’altro più agevole. Ma poi mi dico anche che i dorsi dei miei libri li conosco tutti, e che comunque mi ci vuole un attimo per riconoscere quello che mi serve, a colpo d’occhio, e a colpo sicuro. Allora a che pro cimentarsi in un riordino lunghissimo e noioso, visto anche il poco tempo che trascorro in quella casa, solo per le parentesi brevi delle vacanze. Quindi è rimasto tutto com’è, anche stavolta.

La storia di Alice, tutta la sua fantasmagoria irriverente e perturbante, la associo nella mente a un oggetto preciso. Un libro, e uno soltanto. L’ho recuperato, e con quello i ricordi d’infanzia che ad esso si fondono nella memoria, nella biblioteca della mia casa in campagna nelle Marche. Una casa dove non vivo – risiedo all’estero ormai da molti anni, in quello spazio contemplativo e spesso nostalgico che consente, o impone, la distanza – ma dove ho raccolto su scaffali di legno lucido e pesante tutti i libri che nei miei molti viaggi, traslochi e spostamenti non ho potuto portare con me. E sono tanti. Li ritrovo ad ogni ritorno, mi aspettano nel loro ordine non cronologico, non alfabetico, e neanche troppo tematico, aggiustati sui ripiani a seconda delle dimensioni e dell’altezza dei loro dorsi. Mi piace che la loro disposizione sia gradevole anche all’occhio – o sempre avuto un po’ la fissa delle simmetrie, dell’armonia delle forme. Mi riprometto spesso di cambiare quest’ordine molto poco filologico, di mettere in sequenza tutti quei libri per autore, o più diligentemente per argomento, il che, mi dico, verrebbe tutto a mio beneficio, la ricerca di questo o quel volume sarebbe senz’altro più agevole. Ma poi mi dico anche che i dorsi dei miei libri li conosco tutti, e che comunque mi ci vuole un attimo per riconoscere quello che mi serve, a colpo d’occhio, e a colpo sicuro. Allora a che pro cimentarsi in un riordino lunghissimo e noioso, visto anche il poco tempo che trascorro in quella casa, solo per le parentesi brevi delle vacanze. Quindi è rimasto tutto com’è, anche stavolta. Non so bene se mia sorella conoscesse già la storia di Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente mio zio doveva avergliene parlato in precedenza, e il libro in regalo era il coronamento ideale dei suoi racconti. Ma ricordo la felicità e il sorriso aperto sul viso di Elena per quel regalo così piccolo eppure così carico di promesse e di avventure da sfogliare ad ogni pagina. E ricordo la mia curiosità di minuta analfabeta e nuova al mondo per quel piccolo oggetto rettangolare e misterioso. Era l’ultimo Natale di quei difficili anni Settanta – funestati dal terrorismo, dalla crisi energetica ed economica, e la nostra Ancona anche da un terribile terremoto venuto dal mare di cui ancora, nonostante una rapida ricostruzione, la città e i suoi abitanti portano con sé la memoria e le ferite – che ci avevano visto nascere, e ci stavano lasciando crescere. Un paperback poteva ben bastare, al tempo, per renderci felici. E non avremmo osato, comunque, chiedere niente di più.

Non so bene se mia sorella conoscesse già la storia di Alice nel paese delle meraviglie, probabilmente mio zio doveva avergliene parlato in precedenza, e il libro in regalo era il coronamento ideale dei suoi racconti. Ma ricordo la felicità e il sorriso aperto sul viso di Elena per quel regalo così piccolo eppure così carico di promesse e di avventure da sfogliare ad ogni pagina. E ricordo la mia curiosità di minuta analfabeta e nuova al mondo per quel piccolo oggetto rettangolare e misterioso. Era l’ultimo Natale di quei difficili anni Settanta – funestati dal terrorismo, dalla crisi energetica ed economica, e la nostra Ancona anche da un terribile terremoto venuto dal mare di cui ancora, nonostante una rapida ricostruzione, la città e i suoi abitanti portano con sé la memoria e le ferite – che ci avevano visto nascere, e ci stavano lasciando crescere. Un paperback poteva ben bastare, al tempo, per renderci felici. E non avremmo osato, comunque, chiedere niente di più. sse mai uno spasso per lei, una ricreazione, piuttosto una prova assurda da superare per approdare all’avventura successiva, come in una specie di raccontato videogame ante litteram (e anche i protagonisti dei vecchi giochi elettronici con cui mi intrattenevo da bambina, a ripensarci adesso, non ridevano mai).

sse mai uno spasso per lei, una ricreazione, piuttosto una prova assurda da superare per approdare all’avventura successiva, come in una specie di raccontato videogame ante litteram (e anche i protagonisti dei vecchi giochi elettronici con cui mi intrattenevo da bambina, a ripensarci adesso, non ridevano mai).

N.I. La casa, intesa sia come spazio fisico che come luogo immaginario, declinata come nido in cui rifugiarsi o come carcere castrante e opprimente, come ricettacolo di affetti e ricordi familiari o come luogo congeniale allo sprigionarsi di forze psichiche irrazionali e violente, è un ambiente che ha spesso ispirato gli scrittori, in ogni epoca e a qualsiasi latitudine. Molti di questi scrittori sono tra l’altro a te particolarmente cari, penso a nomi quali Landolfi, Borges, Gombrowicz, Poe, Kafka, Canetti e tanti altri. D’altra parte tu stesso hai posto la casa al centro di molti tuoi romanzi e racconti. In tal senso

N.I. La casa, intesa sia come spazio fisico che come luogo immaginario, declinata come nido in cui rifugiarsi o come carcere castrante e opprimente, come ricettacolo di affetti e ricordi familiari o come luogo congeniale allo sprigionarsi di forze psichiche irrazionali e violente, è un ambiente che ha spesso ispirato gli scrittori, in ogni epoca e a qualsiasi latitudine. Molti di questi scrittori sono tra l’altro a te particolarmente cari, penso a nomi quali Landolfi, Borges, Gombrowicz, Poe, Kafka, Canetti e tanti altri. D’altra parte tu stesso hai posto la casa al centro di molti tuoi romanzi e racconti. In tal senso  N.I. Un altro autore che ami, Gesualdo Bufalino, giunse all’opera di traduzione da autodidatta per poi regalarci non solo splendide traduzioni ma anche interessanti riflessioni sull’arte del tradurre, quale ad esempio questa: «Il traduttore è come uno scassinatore di casseforti. Guai se gli tremano le mani […] Freddezza e passione, dunque, ci vogliono entrambe. Il traduttore deve essere insieme un mistico e un ingegnere. Quindi tradurre è più di un esercizio: è un gesto di ascesi e di amore». Quali sono gli aspetti che per te contano di più nella traduzione di un testo? Saresti disposto a sacrificare la fedeltà a favore di una maggiore letterarietà, insomma, per dirla con il Monti, «una bella infedele fa sempre miglior fortuna di una brutta fedele»?

N.I. Un altro autore che ami, Gesualdo Bufalino, giunse all’opera di traduzione da autodidatta per poi regalarci non solo splendide traduzioni ma anche interessanti riflessioni sull’arte del tradurre, quale ad esempio questa: «Il traduttore è come uno scassinatore di casseforti. Guai se gli tremano le mani […] Freddezza e passione, dunque, ci vogliono entrambe. Il traduttore deve essere insieme un mistico e un ingegnere. Quindi tradurre è più di un esercizio: è un gesto di ascesi e di amore». Quali sono gli aspetti che per te contano di più nella traduzione di un testo? Saresti disposto a sacrificare la fedeltà a favore di una maggiore letterarietà, insomma, per dirla con il Monti, «una bella infedele fa sempre miglior fortuna di una brutta fedele»?

Sempre a proposito del forte legame che lega Mari ai propri oggetti non ci si può esimere dal chiamare in causa (è egli stesso a farlo nella Prefazione) il trattatello intitolato Fantasmagonia, racconto eponimo della raccolta uscita nel 2012. Fantasmagonia, articolato in un introibo e diciannove paragrafi, costituisce un esauriente enchiridio sulla fantasmasi e presenta tratti fortemente autobiografici. In esso almeno due paragrafi, il dodicesimo e il diciassettesimo, si soffermano sul rapporto che l’apprendista fantasma intrattiene con gli oggetti. Egli ama soffermarsi «con speciale affetto» su alcuni oggetti della casa «provando in anticipo il lutto della loro perdita» e «proprio le cose cui più il proprietario pensava con prolettico rimpianto sono quelle che più, dopo la morte, lo imprigioneranno».

Sempre a proposito del forte legame che lega Mari ai propri oggetti non ci si può esimere dal chiamare in causa (è egli stesso a farlo nella Prefazione) il trattatello intitolato Fantasmagonia, racconto eponimo della raccolta uscita nel 2012. Fantasmagonia, articolato in un introibo e diciannove paragrafi, costituisce un esauriente enchiridio sulla fantasmasi e presenta tratti fortemente autobiografici. In esso almeno due paragrafi, il dodicesimo e il diciassettesimo, si soffermano sul rapporto che l’apprendista fantasma intrattiene con gli oggetti. Egli ama soffermarsi «con speciale affetto» su alcuni oggetti della casa «provando in anticipo il lutto della loro perdita» e «proprio le cose cui più il proprietario pensava con prolettico rimpianto sono quelle che più, dopo la morte, lo imprigioneranno».

Il corpo a corpo tra realtà e finzione è qualcosa che ci riguarda tutti, ossia tutti gli uomini, anche se naturalmente riguarda ancora di più gli scrittori, più in generale gli uomini d’arte ma forse soprattutto gli scrittori. Il nuovo libro di Javier Cercas ha un titolo esplicito e sfrontato che in qualche modo definisce la natura di questo corpo a corpo, o meglio la natura di colui che se ne fa palcoscenico, o ring, uomo o scrittore cambia poco: L’impostore (traduzione di Bruno Arpaia, Guanda) è un altro ponderoso tassello della ponderosa produzione letteraria di Cercas, e un libro in cui il narratore spagnolo si avvicina vertiginosamente alla ratio stessa della letteratura, alla sua ragion d’essere e al suo modo di essere e di essere pensata e agita.

Il corpo a corpo tra realtà e finzione è qualcosa che ci riguarda tutti, ossia tutti gli uomini, anche se naturalmente riguarda ancora di più gli scrittori, più in generale gli uomini d’arte ma forse soprattutto gli scrittori. Il nuovo libro di Javier Cercas ha un titolo esplicito e sfrontato che in qualche modo definisce la natura di questo corpo a corpo, o meglio la natura di colui che se ne fa palcoscenico, o ring, uomo o scrittore cambia poco: L’impostore (traduzione di Bruno Arpaia, Guanda) è un altro ponderoso tassello della ponderosa produzione letteraria di Cercas, e un libro in cui il narratore spagnolo si avvicina vertiginosamente alla ratio stessa della letteratura, alla sua ragion d’essere e al suo modo di essere e di essere pensata e agita.

– Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.

– Credo ne abbia avuti a decine, e di razze diverse.