Floris Kaayk, The Order Electrus, 2005.

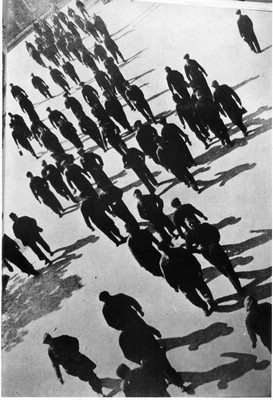

Gente perbene

di Renata Morresi

Sono appena tornata dai funerali di Civitanova, Marche, Italia. L’ho saputo proprio all’ultimo, dopo due giorni in giro fuori, senza connessione, non capisco perché nessuno m’abbia telefonato per dirmelo, un messaggio, niente. L’ho saputo solo sabato, nel primo pomeriggio, mentre me ne sto ancora in pigiama a trafficare davanti al computer. Prima m’imbatto in questo status di Eleonora – siamo in classe insieme nello stesso corso, nella speranza di trovare uno straccio di lavoro reale – :

Ecco, io ieri sera mi sono allungata sul divano, pensando di lasciarmi alle spalle la prima parte di un qualcosa che dentro di me so essere un’ennesima sanguisuga attaccata sulla pelle di gente perbene. Ecco, io sul quel divano ho preso il telecomando, ho acceso la televisione e mi ha travolto il silenzio di una silenziosa disperazione, quella che ti fa credere che essere perbene sia una maledizione, quella che ti fa pensare che magari c’è un altro posto in cui nessuno potrà calpestarti mai più.

Bevo il mio caffè e non capisco, mi piace e non capisco, funziona un po’ così su Facebook, arriva sempre prima la pelle e a volte solo quella. “Mi piace”, e passo oltre. Dopo due minuti Alessandra mi tagga a una manciata di suoi versi, una poesia agile e stretta, che fa scivolare veloce il cursore, un solo verso più lungo, repentino: “oggi muoiono in tre a Civitanova”. Si vede che una cosa non capìta passa, ma la somma di due cose non capite e uguali smuove. Figuriamoci tre.

Dopo un secondo sono su Google News. Dopo un secondo infilo i jeans e il giubbetto. Dopo un secondo sono in macchina che scendo verso la costa. Sto andando ai funerali, non so bene perché, a che titolo, secondo quale fede, cosa cerco, cosa offro, ma dentro la testa sto già scrivendo questo. Sto guidando, sto guardando, sto scrivendo di queste cose attorno. Eccola la primavera marchigiana, mezzo sole e mezzo freddo, le molte strade che la rigano da est a ovest, quasi tutte lasciate a metà a ridosso dei monti azzurri, riasfaltate quando passa un papa per i santuari qua intorno, di qua e di là i campi a rotazione, scacchi di terra che alternano grano, granturco, barbabietole, girasole, i campi fotovoltaici, i vivai, e più vai verso il mare, le zone industriali, i capannoni abbandonati, le enormi scritte Vendesi sui pacchiani centri commerciali mai finiti, le sale scommesse e le villette a schiera, dove in ogni cucina per decenni le donne cucivano tomaie per le fabbrichette della zona, la miriade di piccole ditte e officine dismesse, la mega-villa di Della Valle qui a due passi. Appena arrivi in una nuova cittadina t’accolgono le rotonde affittate ai grandi marchi, coi loro insulsi logo-monumenti. Una caterva di cartelloni pubblicitari t’annuncia una animazione che vedrai solo nei motorini. Giro a destra, poi a sinistra, sono sul lungomare, con le lunghe file di palme straprotette da giunte comunali di ogni colore, per creare quell’effetto caraibico che pare piaccia tanto alla famiglia-tipo in vacanza. Eccomi qui, in questo ex-borgo marinaro, ex-centro del boom della scarpa, ex-salottino buono dei modaioli, dove all’ultimo giro il movimento 5 stelle ha stravinto. Questa è la riviera Adriatica, coi lounge bar fichetti e a pochi metri le prostitute sulla statale, le vetrine stilose in centro, che cambiano gestione una volta l’anno, i Suv parcheggiati sul marciapiede, i pescatori a rezzaglio alla foce del fiume, i capannelli di badanti ai giardinetti, i pakistani che giocano a cricket al primo spiazzo che riescono a trovare, quelli di Forza Nuova ad attaccare manifesti. Non è né Nord, né Sud, e ha grossomodo i difetti e le virtù di entrambi, con la goffa scontrosità e la grezza vitalità di ogni provincia, con l’improvvisazione e il tira’ a campa’ di tutta Italia.

Sto per arrivare in piazza, alla chiesa dei funerali, non c’è tanto traffico e trovo subito posto e allora mi prende un magone, la paura che la città non sia venuta, che non saremo che quattro gatti, che la solitudine abbia infettato tutti e non importi a nessuno di questa cosa pazzesca: di essere soli anche se non in uno, di essere succubi non solo in coppia, di essere impotenti in così tanti, una famiglia di tre che s’ammazza. Penso e cammino e quasi corro per fare più in fretta e tre mi sembra un numero così enorme, tre persone adulte che si siedono a tavola ogni giorno e il loro tavolo si squaglia, tutto quello che li unisce e separa si squaglia, e si scivolano addosso, l’uno sull’altro fino a essere uno stesso corpo, e poi uno stesso posto vuoto, il corpo affondato nella solitudine nera, nera, nera. Solo lei mangia.

Giro l’angolo finalmente, la città è venuta, la piazza è piena. Adesso rallento, mi sento un po’ storta e ridicola, sono arrivata di corsa, sono arrivata tardi, vado più piano e giro lenta in mezzo alla folla, e non solo perché so che non entrerò nella chiesa che oramai è troppo piena, ma perché voglio sentire, ho la stupida fame di sapere cosa si sta dicendo la gente. E cosa vuoi che si dicano, che è una tragedia, che ogni giorno ne muore un altro, che il comune doveva sapere, doveva intervenire, che è uno schifo, c’è chi dorme col cane nel letto, chi va alla messa ogni giorno, che mio nonno operaio andava a roma a fare le lotte, che nessuno ha mosso un dito, che i delinquenti non si suicidano mai, che il sindaco s’è portato a casa i rom e noi adesso, che i grillini però, che è colpa della banca, è colpa di equitalia, che è perché loro non hanno chiesto, che perché loro si vergognavano, che è una vergogna, che vergogna, vergogna, vergogna, assassini, assassini, assassini – quando escono gli amministratori locali – omicidio di stato, e, alla fine, uccido un politico! uccido un politico!

La cosa più strana che ho sentito è questa: È che non avevano figli – e questa frase mi sembra così assurda, così vera. Mi illumina d’un tratto sul nostro nuovo proletariato, su un’Italia che ha affondato la borghesia senza liberarsi del borghesismo, un paese dove non avere figli non solo è, come volevano i tradizionalisti, contro natura, ma è anche, quando invecchi, fatale.

Adesso sto sulla soglia della chiesa, scivolata su un fianco del portale d’ingresso. I carabinieri si sono girati verso l’interno per la benedizione. La messa è finita, la gente s’addensa per uscire, ma non c’è calca, solo una gran confusione di voci, tra chi parla sommessamente, chi parlotta nervosamente, chi piange. Si fa silenzio quando una signora bionda raggiunge il microfono, a leggere un messaggio che le amiche hanno scritto ad Anna Maria Sopranzi: Ti ricorderemo che leggevi il giornale sul tuo terrazzino, ricorderemo il tuo sorriso buono. Non eri tu a doverti vergognare della tua povertà.

Sono parole semplici, quelle sulla bontà. Sono, dicono i cinici, le parole di rito pronunciate sempre ai funerali. Ma come fai a non credere alla bontà di queste persone, tre che si organizzano insieme per tirare a campare, non sanno chiedere aiuto ai servizi sociali, ma uno si fa un orticello, uno, lasciato a piedi dal fallimento della ditta, s’arrabatta a cercare lavori, a pagare debiti e arretrati, una pensa all’affitto con la pensioncina da artigiana, come fai a non crederci? a questi pensionati indigenti, a questi licenziati dal presente, al loro esodo da ogni diritto? a una coppia di sessantenni che lascia un biglietto ai vicini con su scritto “scusateci”? a un fratello che capisce d’un tratto di essere solo e non ha un’esitazione, va dritto giù al porto? a un uomo che a quelli che accorrono e s’arrampicano sugli scogli e gli gridano “fermati”, “nuota”, con la mano fa cenno di no, che vuole morire? Ah, lo so, lo so, sto scrivendo con tutto questo pathos e mi scordo di dire che così sta facendo l’Italia, un paese che per anni invece di protestare, resistere e pretendere diritti e rispetto, s’è lasciato affondare.

O forse, forse non è anche questa disobbedienza civile?

Sono in mezzo alla folla e non vedo più niente, mi alzo sulle punte e scorgo solo le telecamere alte sulle braccia dritte degli operatori, inquadrano qualcuno là in mezzo, c’è chi dice il sindaco, chi la presidente Boldrini. Che diritto avete di stare qui, urla qualcuno. Escono le bare, tutti applaudono. C’è una signora semplice vicino a me, continua a parlare da sola, perché applaudite, bisogna piangere, perché applaudite, bisogna piangere. Un altro, sottovoce: ci vuole un grande forza, un grande coraggio. Penso che voglia dire che occorre grande forza per tirare avanti, farsi coraggio per vivere, ma ora che lo scrivo non ne sono più così certa. Vorrei dire qualcosa anch’io, ma sarei solo un’altra voce.

*

Sono tornata a casa, davanti ho una poesia di Massimo Gezzi, “Sul molo di Civitanova”.

A un certo punto dice:

Non è mai finita, penso mentre guardo

i tuoi capelli rovistati dal grecale

finché non muore tutto

c’è speranza di risolverlo il dilemma

che mette il segno uguale tra vita

e non vita, in quest’angolo di porto occidentale

che ogni volta è se stesso ma insieme

è anche altrove, e per caso non coincide

con il luogo dove gli uomini

vendono tutto per fame

Mentre la leggo mi pare incredibile che questi versi di qualche anno fa traccino così bene la geografia della disperazione di oggi: il salto veloce tra vita e non vita, il caso che gira e fa di questo luogo un altrove, quello degli ultimi. Sono i versi di un giovane uomo, pieno di sentimento del mondo, sì, del suo dolore, ma anche di fede.

Di lì a poco tornerò in rete, riscriverò a Eleonora:

Ciao, sono appena uscita dal funerale, ovvero, non sono mai entrata visto che la chiesa traboccava di gente – gente in lacrime, gente incredula, gente arrabbiata, e tanti hanno urlato, sì, molti urlavano anche contro, e a stare insieme, ho notato, l’urlo, lo sfogo, persino il pianto vengono meglio, liberano veramente – ma come liberarsi dalla solitudine quando sei solo, dalla disperazione quando sei disperata, quella è la cosa difficile davvero, tanto da sembrare, a volte, addirittura eroica. Non so bene cosa mi ha portato qui, di certo non la fede, d’istinto mi viene da dire la fede in questa gente semplice, come dicevi tu, semplicemente perbene.

Hipster non avrai il mio scalpo – Viaggio nella nuova San Francisco e nel covo dei pirati di McSweeney’s e 826 Valencia

I beat sono preistoria. La libreria City Lights di Ferlinghetti sopravvive, quest’anno compie sessant’anni ed è ancora bella, ma Haight Street (quella che fa angolo con Ashbury) è una strada piena di negozi di narghilè, frequentata soprattutto da tossici e turisti. Niente di tutto questo sarebbe particolarmente degno di nota, se non fosse che la fama di San Francisco come città “letteraria” è ancora fondata su quello che accadde qui negli anni Cinquanta.

Nel frattempo sono cambiate tante cose. Alla fine degli anni Novanta è arrivato il dot-com boom, la bolla speculativa della New Economy che ha attirato in città imprenditori, programmatori e professionisti del marketing, cambiando radicalmente il panorama sociale della città. I quartieri di classe operaia e di classe media sono stati aggrediti da un intenso processo di gentrification, che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi delle case e ha cominciato ad allontanare i soggetti economicamente più deboli. Oggi, girando per la città, una delle prime cose che salta agli occhi è la scarsissima diffusione della classe media, presente quasi solo tra la numerosa popolazione asiatica; per il resto, la città è abitata soprattutto da bianchi benestanti, ispanici poveri e neri poverissimi. Scarseggiano anche le famiglie con bambini: in conseguenza del costo proibitivo delle scuole, che spinge le famiglie a trasferirsi nei sobborghi, San Francisco è la città americana con la più bassa percentuale di abitanti al di sotto dei diciotto anni.

Negli ultimi anni la città sta vivendo all’interno di un’altra bolla: il tech-boom. Un colossale afflusso di investimenti tecnologici si è riversato non solo sulla vicina Silicon Valley, ma anche sulla città stessa, che ospita Twitter, Yelp e migliaia di pendolari che la utilizzano come città dormitorio. Rebecca Solnit, nell’articolo Google Invades, descrive gli autobus-navetta dai finestrini oscurati che ogni giorno portano migliaia di persone negli uffici di Silicon Valley. La conseguenza di questo enorme fiume di soldi è che San Francisco è oggi la città con il mercato immobiliare più caro degli Stati Uniti. Le open houses (le visite collettive in cui tutti i potenziali acquirenti visitano una casa nello stesso giorno) sono affollate di persone molto giovani e molto ricche che cercano di accaparrarsi la casa offrendo più del prezzo richiesto e pagando tutto subito in contanti. Le case vanno a ruba così in fretta che per riuscire a comprarne una molti arrivano a firmare un documento con cui dichiarano di rinunciare all’ispezione. O la va la spacca, e se poi la casa non è solida lo scopriranno al primo terremoto.

Come scrive Solnit, “Tutto questo sta cambiando il carattere di una città che un tempo costituiva un rifugio per dissidenti, eccentrici, pacifisti e sperimentalisti. Come tante altre città che sono fiorite nell’era post-industriale, nel’ultimo quarto di secolo San Francisco è diventata sempre più inaccessibile, eppure ospita ancora una schiera di scrittori, artisti, attivisti, ambientalisti, eccentrici e altri che non lavorano sessanta ore alla settimana per le corporation (anche se forse siamo solo cimeli del passato). Le città in rapida espansione allontanano anche coloro che svolgono servizi essenziali per salari relativamente modesti, come insegnanti, pompieri, meccanici e carpentieri, insieme a quelli che hanno tempo per dedicarsi all’impegno civile.”

Insomma, la città che ha dato vita al concetto di tecnologia come arte del nuovo millennio è diventata troppo ricca per generare un fermento artistico che non sia dipendente dalla tecnologia. La creatività è quella delle start-up, la creazione è quella di prodotti di consumo sempre nuovi e attraenti, e anche i graffiti artist vengono reclutati per fare cartelloni pubblicitari. La Stanford University Press, ossia la casa editrice accademica della quinta università più ricca degli Stati Uniti (oltre che culla del tech-boom) è stata trasferita due volte negli ultimi anni, in sedi sempre più lontane dal campus, perché il suo ruolo di produttrice di libri non viene considerato abbastanza importante da permetterle di occupare una proprietà immobiliare così preziosa.

In questo momento il cuore della gentrification è il Mission District. È il quartiere hipster per eccellenza, quello dove vive la maggior parte di chi lavora nelle tech companies, e dove l’anno scorso, quando Facebook è stata quotata in borsa, sono spuntati all’improvviso un sacco di milionari ventenni che hanno cominciato a comprare case e aprire ristorantini carini e tutti uguali. La gentrification è partita da Valencia Street, fino a pochi anni fa una zona poco raccomandabile e oggi completamente “hipsterizzata”. La parallela Mission Street resiste, ma l’inesorabile processo di imborghesimento non impiegherà molto ad allontanare tutti gli inquilini che ancora vivono negli appartamenti con l’affitto controllato (per una legge cittadina, l’ammontare dell’affitto viene bloccato – a parte l’adeguamento all’inflazione – nel momento in cui l’inquilino firma il contratto. Ma quando l’inquilino se ne va, il padrone può riaffittare la casa al prezzo che vuole). A Mission, un appartamento con affitto controllato può costare 500 dollari al mese. Un bel monolocale soppalcato in una zona ancora un po’ malfamata del quartiere può costarne 5000. Il Mission District, con la sua popolazione prevalentemente ispanica e working class, con i suoi splendidi murales e la sua storia di lotte per i diritti civili, è troppo appetibile per non venire completamente inghiottito.

———————————

È con tutte queste cose in mente che vado a visitare la sede di “McSweeney’s”, al numero 849 di Valencia Street, nel cuore di hipsterland. Malgrado abbia sempre avuto un rapporto un po’ conflittuale con l’estetica delle riviste fondate da Dave Eggers, e di “McSweeney’s” in particolare, sono molto interessata ai progetti filantropici di Eggers in campo scolastico. Perché quello che potrebbe sembrare uno dei pionieri della gentrification del Mission District è in realtà qualcuno che non solo ha rivitalizzato l’ambiente letterario della città, ma ha anche fatto tantissimo per aiutare negli studi i giovani più disagiati. Mi accompagna Ilaria Varriale, una giovane traduttrice italiana che sta facendo uno stage non retribuito nella casa editrice di Eggers. Prima di entrare, mentre Ilaria finisce il suo caffè, le chiedo come ha fatto ad arrivare lì. “Dopo un Master in traduzione e qualche anno come redattrice freelance ed editor della narrativa straniera per Transeuropa,” mi racconta, “ero curiosa di vedere come funzionassero le cose altrove. Così ho approfittato di un bando pubblico per il finanziamento di esperienze professionali all’estero, ho scritto un progetto di training editoriale, e quando è arrivato il finanziamento sono partita per San Francisco.”

Prima di entrare nella redazione vera e propria si passa dall’ufficio di ScholarMatch, un’organizzazione non-profit fondata da Eggers nel 2010 per aiutare i ragazzi di famiglie disagiate – soprattutto afroamericani, ispanici e figli di immigrati di prima generazione – ad accedere al college. Il giovane direttore di ScholarMatch, Noel Ramírez, mi spiega come funziona il programma, che mette in contatto il singolo donatore con lo studente beneficiario della donazione, permettendogli di seguirlo fino al diploma. Inoltre l’ufficio di Ramírez fornisce consulenza gratuita ai ragazzi sulla scelta del college, e anche un certo sostegno psicologico alle famiglie, che non sempre accettano di buon grado che i figli si allontanino per andare a studiare. Dal 2010 a oggi, ScholarMatch ha fornito consulenza a più di 100 ragazzi e ha distribuito $274000 in 135 borse di studio. E i numeri continuano a crescere. Mentre lo ascolto ammirata, Ramírez mi passa opuscoli in cui i donatori e i beneficiari raccontano entusiasti della loro “collaborazione”, altri con il prospetto finanziario dell’organizzazione, con numeri e percentuali (22 sono i volontari che lavorano con gli studenti; l’88% dei beneficiari sono i primi della loro famiglia a frequentare il college; il 67% appartiene a famiglie che vivono sotto la soglia di povertà; il 63% dei finanziamenti viene da donatori individuali, il 26% da fondazioni e solo il 6% da corporation), e altri ancora con la storia dell’organizzazione e gli orari dei corsi e dei seminari di preparazione al college.

Dopo la chiacchierata con Ramírez vengo introdotta nella stanza successiva, dove si trova la sede della casa editrice. Un grande stanzone open space, con i muri di mattoni rossi e tante scrivanie dove tutti lavorano concentrati e silenziosi sulle loro sedie spaiate. Ma ormai le mie riserve sull’estetica hipster di McSweeney’s hanno perso ogni rilevanza davanti all’impegno, alla bravura e al candore disarmante di queste persone. Ilaria continua la sua presentazione: “Qui sono molto bravi a coniugare divisione organica del lavoro e iniziativa creativa, quest’ultima incoraggiata e valorizzata perché genera ritorno economico. Io mi occupo soprattutto di progetti legati alle primissime fasi del lavoro o alla chiusura di una pubblicazione, come selezione delle proposte, copy editing e fact-checking, e nel contempo posso proporre un titolo, un pezzo, qualsiasi cosa che ritenga valida. Gli standard sono altissimi e le proposte approvate poche, ma tutto viene preso in considerazione; la collana di poesia di McSweeney’s, per esempio, è stata creata a partire dall’idea di un intern. Il fatto che la valutazione delle idee individuali sia un momento come gli altri del flusso di lavoro è uno degli aspetti che apprezzo di più di questo posto.”

Vengo presa in consegna da Chelsea Hogue, l’associate editor che mi porta in giro per la stanza e mi presenta tutti. Si alzano, mi sorridono e mi stringono la mano. Sono giovani, gentili e simpatici. Clara Sankey, la giovane assistente di Eggers, è seduta vicino alla cave di Dave, un specie di cubicolo chiuso da una tenda dove il fondatore ha il suo ufficio. Clara mi informa, premurosa, che se voglio può chiedere a Dave di uscire a incontrarmi, ma io preferisco non rubargli tempo. Sono curiosa di continuare la mia visita. Dopo aver raccolto il bottino di libri e riviste che Chelsea mi ha generosamente elargito, vengo a mia volta raccolta da Clara, che mi fa attraversare la strada per entrare nel magico mondo hipster del Pirate Store.

Nel 2002 Eggers e l’educatrice Nínive Calegari hanno aperto 826 Valencia, con lo scopo di “aiutare gli studenti dai 6 ai 18 anni a migliorare la qualità della loro scrittura, e gli insegnanti a sviluppare nei loro alunni la passione per la letteratura”. Poiché si trattava di uno spazio a uso commerciale, Eggers e Calegari hanno deciso di aprire un “negozio per pirati”. Dietro il negozio c’è il laboratorio di scrittura, un altro stanzone pieno di grandi tavoli, libri e bambini. Arriviamo mentre si sta concludendo uno dei laboratori di scrittura che i volontari dell’organizzazione tengono qui dentro tre volte al giorno. I programmi sono numerosissimi ed esaltanti. Quello a cui assisto io è un field trip, una mattinata in cui un’intera classe di una scuola pubblica cittadina (quelle frequentate dai meno abbienti, perché spesso ingiustamente ritenute di scarsa qualità e quindi scartate dai ricchi in favore delle costosissime scuole private) visita 826 Valencia per discutere con uno scrittore locale o partecipare a un laboratorio di poesia o di giornalismo. I laboratori più popolari sono Storytelling e Bookmaking, durante i quali gli studenti scrivono tutti insieme una storia dal finale sospeso, e poi scrivono individualmente il proprio finale con l’aiuto dei volontari. Infine un disegnatore prepara un libretto illustrato e rilegato per ciascuno studente, che potrà così tornare a casa con la propria creazione. Clara mi mostra alcuni libretti, che sono splendidi, e mi spiega che oggi purtroppo manca “l’editor”, un volontario vestito da pirata che ogni tanto spunta sbraitando da una botola nel soffitto, ma che alla fine approva bonario tutti i progetti. 826 Valencia offre anche aiuto con i compiti, laboratori all’interno delle scuole e sostegno ai giovani scrittori, con progetti come il Young Authors’ Book Project, grazie al quale ogni anno un personaggio famoso (Khaled Hosseini, Amy Tan, Isabel Allende, Robin Williams, l’ex sindaco di San Francisco Gavin Newsom) presta il proprio nome come sponsor per un’antologia di scritti degli studenti di una scuola particolarmente a rischio (le scuole pubbliche, se non raggiungono un determinato punteggio nella valutazione degli studenti, perdono finanziamenti e possono venire chiuse. L’efficacia del sistema di valutazione è al centro di un dibattito che si sta facendo sempre più intenso). Gli studenti lavorano insieme ai tutor di Valencia per perfezionare i loro scritti, e poi il libro esce con l’introduzione dello sponsor.

Tutto questo, e moltissimo altro, viene fornito gratuitamente. 826 Valencia lavora con più di 6000 studenti all’anno e impiega più di 1700 volontari. Nel corso degli anni sono state aperte sette “filiali” in giro per il paese, a New York, Chicago, Ann Arbor, Seattle, Los Angeles, Boston e Washington, D.C. Nel 2010, 22000 studenti hanno usufruito dei programmi degli “826 chapters” in giro per la nazione.

Eggers e Calegari sono arrivati in Valencia Street più di dieci anni fa, quando questa zona era ancora molto malfamata, ben lontana dal boom che sta attraversando adesso. Hanno rappresentato l’avanguardia di una certa estetica hipster in campo letterario, eppure in un certo senso appartengono ancora alla “vecchia” San Francisco, a quella schiera di “scrittori, artisti, attivisti, ambientalisti, eccentrici e altri che non lavorano sessanta ore alla settimana per le corporation” di cui parla Solnit. Appartengono ancora alla gloriosa tradizione della filantropia americana, quella che dona generosamente il proprio denaro e il proprio tempo per sostenere progetti di valore sociale, artistico o ambientale. I giovani milionari di Silicon Valley, al contrario, sono generalmente poco inclini alla filantropia e per nulla interessati a impegnarsi all’interno della comunità in cui vivono, con il risultato di accelerare lo sfaldamento sociale già intensificato dall’abnorme afflusso di denaro proveniente dalle loro tasche. Tra queste due concezioni del “nuovo” nell’arte – una “nuova” estetica per un’arte “tradizionale” che in quanto tale può essere già considerata vecchia, e una nuova idea di tecnologia come arte del nuovo millennio – non ci sono dubbi su quale vincerà, su quale probabilmente ha già vinto. Io, intanto, andrò a fare la volontaria nel negozio di pirati.

[Le foto dei graffiti sono state tratte da qui]

a Cagliari chiunque cerca chiunque

Spazio Santa Croce – Via Santa Croce, 47/49 – Cagliari

Domenica 7 aprile

ore 18.30

spazio santa croce

presenta

Imprevisti e probabilità di un aperitivo à Paris

Parigi. Un tabellone. Imprevisti e probabilità: scoprirete les rues parisiennes tra un bicchiere di Pastis e del buon cibo.

Giocate con il nostro percorso a tappe e godetevi l’aperitivo alla brasserie.

ore 21.00

Passaggi per il bosco 2013

presenta

Francesco Forlani

in

Parigi, senza passare dal via (Laterza/Contromano)

Uno dopo l’altro i venti arrondissement di Parigi si lasciano esplorare in una contaminazione di stili e di lingue che rendono la partita al Monopoli immaginata dall’autore qualcosa di simile a una battaglia, a una lotta d’amore.

—a seguire: Caucaso Factory Proiezioni––

APPAREIL

di Jerome Walter Gueguen

Video art – France, Février 2012, color, HD – 9’42

GO BURNING ATACAMA GO

di Alberto Gemmi

Ita/Fra, 2012, colore e bn, super8 e 8mm – 5’40”

LES CHAISES DE DIEU – TRAILER di Jerome Walter Gueguen

uscita prevista 2014

*

Spazio Santa Croce

Via Santa Croce, 47

Cagliari

*

Serata Gratuita offerta da:

Spazio Santa Croce (Cagliari) – Gruppo Opìfice (Cagliari) – Malicuvata Casa Lettrice (Bologna) – Circolo dei lettori Mieleamaro (Cagliari) – Caucaso Factory (Bologna) – Libreria Mieleamaro (Cagliari)

A QUESTA NOSTRA, MALEDETTA GENERAZIONE: LA SINISTRA ITALIAN THEORY

Premetto che sono di parte. Il libro di Dario Gentili, Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica (Il Mulino, 2012, pp. 246, € 20) è “il” libro che avrei voluto leggere durante la mia prima “formazione”, sotto i banchi nella aule decrepite del mio ginnasio di provincia, in alcune, infinite ore di ozio e immobilismo al quale ci assoggettavano, per fortuna rari e rare, professori e professoresse persi nella loro immobile nevrastenia da compromesso storico.

Perciò, per me, il libro di Gentili è probabilmente il più godibile e formidabile repertorio di libri ed autori del pensiero filosofico-politico italiano di questo ultimo trentennio-quarantennio. Lo confesso: è il libro che avrei voluto scrivere, ad avere una qualche capacità!

Si parte dal “ritorno a Marx”, contro Hegel e tutte le dialettiche totalitarie, dell’eretico Galvano Della Volpe, emarginato a Messina dal PCI del Migliore togliattismo e dei suoi fedelissimi eredi. Si passa quindi al primo e secondo “operaismo”: il soggetto antagonista nel Mario Tronti del seminale Operai e capitale (1966) e il Marx oltre Marx di Antonio Negri, dopo esser passato per la critica luddista dello “Stato dei partiti” (1964: quando la Prima Repubblica era ai suoi, compromissori, albori) e per il celebre Frammento sulle macchine dei Grundrisse marxiani. Quindi Massimo Cacciari e il pensiero negativo, con Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo che insieme aprono sulla crisi dei marxismi e ci conducono al “pensiero debole”. Giacomo Marramao che tenta la deleuziana “sintesi disgiuntiva” dell’universalismo della differenza, soprattutto la centralità del pensiero della differenza sessuale, dallo Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi, in poi. Per chiudere con Roberto Esposito e Giorgio Agamben sospesi tra biopotere e biopolitica, oltre l’impolitico.

Questa è solo una carrellata degli spunti, interviste, chiose, analisi, commenti, ricostruzioni che si trovano in questo assai denso libro di Dario Gentili. È uno sguardo profondo e argomentato di un giovane, potente filosofo sull’Italian Difference, quel Radical Thought che conquista pagine di riviste, convegni e dipartimenti in giro per il mondo, mentre viene annacquato nelle salse timorose delle Terze pagine dei nostri ammuffiti quotidiani (La Repubblica e Il Corriere della Sera si rincorrono da anni nel vuoto “moderatume” delle loro un tempo effervescenti e gloriose pagine culturali) e nel chiacchiericcio da retrobottega di parrocchia della nostra, sedicente Accademia, per tacere dell’acquasantiera alla quale si abbevera quel che rimane del pensiero politico italiano di sinistra (leggere le ultime pagine della recente riedizione del volume di Stefano Fassina Il lavoro prima di tutto, Donzelli, 2013, per credere).

Per questo è ancora più prezioso ri-leggere il libro di Dario Gentili oggi, dopo lo Tsunami elettorale 2013, mentre tutti sono alla ricerca delle alchimie di una governabilità impossibile, dentro la permanente crisi italiana, in cui il conflitto sociale sembra perdersi nella solitudine dell’impoverimento economico ed esistenziale. È un’esortazione a cercare le antiche e vicine tracce di una potenza analitica, critica e radicale degli appuntamenti mancati dalla società italiana e dalle sue istituzioni di governo, politiche e sindacali, soprattutto dalla sua parte “sinistra”.

Agli occhi del lettore, probabilmente forzando di molto le intenzioni dell’autore, appare evidente lo scarto tra l’alta capacità del pensiero filosofico-politico italiano di leggere e interpretare il (tardo-)moderno come crisi, scissione, conflitto, lotta, contrapposizione, contraddizione e al contempo le concezioni politiche che ne scaturiscono, incapaci di trasformare fino in fondo la realtà sociale e/o quella istituzionale.

È il fallimento della Sinistra, che parla, sottotraccia e spesso in evidenza. La sinisteritas intesa come “parte maledetta” e al contempo “sconfitta”. E in questa sconfitta entra pienamente quella generazione nata sullo scorcio dei Sessanta e Settanta del Novecento, mentre questo pensiero critico sorgeva, e che ora entra in Parlamento sotto le insegne giustizialiste di quello che potrebbe diventare un peronismo digitale e reale, di lotta e di governo, di destra e di sinistra.

E “a questa mia, maledetta generazione” è l’esergo del libro di Dario Gentili. Riletta oggi sembra un’esortazione a giocare, da maledetti, la chance della sconfitta della sinistra politica: qui e ora. Senza timori reverenziali verso il passato, né uggiose posture verso il futuro, tanto meno opportunistiche esaltazioni del presente marketing del risentimento. Eppure sempre contro la gabbia d’acciaio dell’immobile compromesso storico che aleggia.

Articolo già apparso in La furia dei cervelli, 6 marzo 2013

Roberto Bellarmino, cardinale

di Antonio Sparzani

Il cardinale Roberto Bellarmino (1542 ― 1621), educato dai gesuiti, era acuto d’ingegno, sapeva e capiva molte cose di scienza, ed era anche, a suo modo, indulgente e incline alla mediazione, per quel che il suo ruolo di inquisitore gli consentiva. Per salvare Giordano Bruno le provò tutte, andò a parlargli ripetutamente in carcere ma quello aveva una schiena dritta come pochi e non ci fu verso di convincerlo a piegarla un tantino per salvare tutta la pelle; Giordano, al secolo Filippo, Bruno da Nola non ne volle in ultima analisi, dopo qualche indecisione, sapere, così che (come raccontavo qui) il non clemente papa Clemente VIII, Ippolito dell’influente famiglia Aldobrandini, decise per la soluzione finale cui un eretico doveva andare incontro.

Ma il Bellarmino era uomo di mediazione e provò anche con Galileo; non naturalmente ai tempi del processo (1633), perché morì un decennio abbondante prima, ma in anni assai precedenti nei quali già la questione della serpeggiante eresia copernicana destava sempre più l’attenzione del sant’Uffizio.

Di tutta l’intricata questione ho molto parlato qui, mentre ora vorrei soltanto aggiungere qualcosa per caratterizzare il personaggio Bellarmino, troppo spesso visto solo come un cattivo persecutore. Questo qualcosa è la celebre lettera al Foscarini dell’aprile 1615.

Il padre carmelitano calabrese Paolo Antonio Foscarini, religioso che aveva sinceramente coltivato un vero interesse per le scienze, e la fisica e l’astronomia in particolare, aveva scritto nel 1615 una Lettera sopra l’opinione de’ Pittagorici, e del Copernico, della mobilità della terra e stabilità del sole, e del nuovo Pittagorico Sistema del Mondo, nella quale, volendo per l’appunto sostenere il punto di vista copernicano, s’adoperava a mostrare come e qualmente esso potesse essere messo d’accordo con le affermazioni in proposito contenute nelle sacre scritture; così si esprimeva Foscarini:

«se l’ipotesi pitagorica» – ossia eliocentrica – «è vera, poco importa che contraddica a tutti i Filosofi e gli Astrologi del mondo, e che per seguirla e pratticarla s’habbia da fare una nuova Filosofia e Astrologia dependente da i nuovi principij e hipothesi che questa pone. Quello che appartiene alle scritture sacre, ne anco gli nuocerà, perciochè una verità non è contraria all’altra. Se dunque è vera l’opinione Pittagorica, sensa dubbio Iddio havrà talmente dettate le parole della Scrittura Sacra, che possano ricevere senso accomodo a quell’opinione, e conciliamento con essa»

che, come vedete, è un’opinione molto chiara e netta sulla natura delle verità: due verità non possono contraddirsi, dunque ci deve essere un modo per metterle d’accordo.

Foscarini, che era prima di tutto devoto uomo di chiesa, mandò la sua lettera al Bellarmino, per averne un autorevole parere. Questi tacque un mese, ma nell’aprile del 1615 rispose con una lettera che riporto qui per intero perché mi pare sia un capolavoro sia di diplomazia che di consapevolezza scientifica, davvero rare per l’epoca. Eccola (l’abbreviazione P.V. usata da Bellarmino significa “Paternità Vostra” dato che Foscarini era all’epoca padre provinciale del suo ordine nella Calabria):

Molto R.do P.re mio

Ho letto volentieri l’epistola italiana e la scrittura latina che la P.V. m’ha mandato: la ringratio dell’una e dell’altra, e confesso che sono tutte piene d’ingegno e di dottrina. Ma poiché lei dimanda il mio parere, lo farò con molta brevità, perché lei hora ha poco tempo di leggere ed io ho poco tempo di scrivere.

1° Dico che mi pare che V. P. et il Sig.r Galileo facciano prudentemente a contentarsi di parlare ex suppositione e non assolutamente, come io ho sempre creduto che habbia parlato il Copernico. Perché il dire che, supposto che la terra si muova et il sole stia fermo si salvano tutte l’apparenze meglio che con porre gli eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e questo basta al matematico: ma volere affermare che realmente il sole stia nel centro del mondo, e solo si rivolti in se stesso senza correre dall’oriente all’occidente, e che la terra stia nel 3° cielo e giri con somma velocità intorno al sole, è cosa molto pericolosa non solo d’irritare tutti i filosofi e theologi scolastici, ma anco di nuocere alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante; perché la P.V. ha bene dimostrato molti modi di esporre le Sacre Scritture, ma non li ha applicati in particolare, che senza dubbio havria trovate grandissime difficultà se avesse voluto esporre tutti quei luoghi che lei stessa ha citati.

2° Dico che, come lei sa, il Concilio proibisce esporre le Scritture contra il comune consenso de’ Santi Padri; e se la P.V. vorrà leggere non dico solo li Santi Padri, ma li commentari moderni sopra il Genesi, sopra i Salmi, sopra l’Ecclesiaste, sopra Giosuè, trovarà che tutti convengono in esporre ad literam (sic) c’il sole è nel cielo e gira intorno alla terra con somma velocità, e che la terra è lontanissima dal cielo e sta nel centro del mondo, immobile. Consideri hora lei, con la sua prudenza, se la Chiesa possa sopportare che si di alle Scritture un senso contrario alli Santi Padri e a tutti gli espositori greci e latini. Né si può rispondere che questa non sia materia di fede, perché se non è materia di fede ex parte obiecti, è materia di fede ex parte dicentis; e così sarebbe heretico chi dicesse che Abramo non habbia avuti due figliuoli e Iacob dodici, come chi dicesse che Cristo non è nato da vergine, perché l’uno e l’altro lo dice lo Spirito Santo per bocca de’ Profeti et Apostoli.

3° Dico che quando ci fusse vera demostratione che il sole stia nel centro del mondo e la terra nel 3° cielo, e che il sole non circonda la terra, ma la terra circonda il sole, allora bisognerà andar con molta consideratione in esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire che non l’intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra. Ma io non crederò che ci sia tal dimostratione, fin che non mi sia mostrata: né è l’istesso dimostrare che supposto ch’il sole stia nel centro e la terra nel cielo, si salvino le apparenze, e dimostrare che in verità il sole stia nel centro e la terra nel cielo; perché la prima dimostratione credo che ci possa essere, ma della 2° ho grandissimo dubbio, et in caso di dubbio non si dee lasciare la Scrittura Santa, esposta da’ Santi Padri. Aggiungo che quello che scrisse: Oritur sol et occidit, et ad locum suum revertitur etc., fu Salomone, il quale non solo parlò inspirato da Dio, ma fu huomo sopra tutti gli altri sapientissimo e dottissimo nelle scienze humane e nella cognitione delle cose create, e tutta questa sapienza l’hebbe da Dio; onde non è verisimile che affermasse una cosa che fusse contraria alla verità dimostrata o che si potesse dimostrare. E se mi dirà che Salomone parlò secondo l’apparenza, parendo a noi che il sole giri, mentre la terra gira, come a chi si parte dal litto pare che il litto si parta dalla nave, risponderò che chi si parte dal litto, se bene gli pare che il litto si parta da lui, nondimeno conosce che questo è errore e lo corregge, vedendo chiaramente che la nave si muove e non il litto; ma quanto al sole e la terra, nessuno savio è che habbia bisogno di correggere l’errore, perché chiaramente esperimenta che la terra sta ferma e che l’occhio non si inganna quando giudica che il sole si muove, come anco non s’inganna quando giudica che la luna e le stelle si muovano. E questo basti per ora.

Con che saluto charamente V.P., e gli prego da Dio ogni contento.

Di casa, li 12 di aprile 1615.

Di V. P. molto R. come fratello.

Il Card. Bellarmino

Una storia

di Andrea Inglese

– Raccontami una storia.

– Io non ho storie, non ho nessuna cosa che sia una storia.

– Raccontamela lo stesso, è solo una storia.

– Ti posso dire solo che c’è la foresta. Tutto quello che riesco a mettere in una storia è una foresta. Foresta, foresta. Foresta a perdita d’occhio. Grande foresta intrecciata con grande foresta.

La cultura si mangia!

(Oggi esce per Guanda un libro su un tema che dovrebbe interessare tutti, non solo chi “opera nel settore”. Per chi crede, insomma, che con la cultura si mangi, alla faccia di Tremonti. Vi anticipo un breve estratto dalle pag 23-26 e ringrazio qui gli autori. G.B.)

(Oggi esce per Guanda un libro su un tema che dovrebbe interessare tutti, non solo chi “opera nel settore”. Per chi crede, insomma, che con la cultura si mangi, alla faccia di Tremonti. Vi anticipo un breve estratto dalle pag 23-26 e ringrazio qui gli autori. G.B.)

di Bruno Arpaia e Pietro Greco

Ora, finalmente, dopo averlo negato con ostinazione per anni, lo dicono in tanti: l’Italia è in declino. Ma, si badi, è un declino non soltanto economico. Il regresso in termini culturali, di coesione sociale, di partecipazione politica, di qualità ambientale è ancora più grande. È ancora più grave. Siamo un Paese che cerca di sopravvivere in un eterno presente e non riesce più nemmeno a immaginare un futuro. Tanto meno un futuro migliore.

Oggi, purtroppo, l’Italia è tra i Paesi più statici, con meno mobilità sociale, con più inefficienza, con più disuguaglianza, con meno idee su se stessa e su quello che potrà e dovrà essere. Già, le idee. Perché poi, gratta gratta, sono le idee a essere importanti, a orientare perfino la direzione della crescita economica o la politica industriale. Perché, con tutti i cambiamenti degli ultimi decenni, sarebbe imperativo cercare di capire dove va il mondo e reagire, adattarsi, riconquistare pezzi di futuro.

Non ci vuole poi molto a dimostrare che è proprio la cultura a generare, spesso in forme nuove legate alle tecnologie emergenti, valore economico e sociale. Anzi, sembrerebbe addirittura ovvio, eppure in giro non si trova molta gente disposta a capirlo, e ancora meno ad agire di conseguenza. Tanto è vero che, negli ultimi dieci anni (destra, sinistra o «tecnici» al governo), i sovvenzionamenti alla cultura sono passati dal 2,1 per cento dell’intera spesa pubblica del 2000, all’1 per cento del 2008, allo 0,2 per cento o poco più dell’ultimo anno, laddove Francia e Germania, che pure stanno facendo i conti con la grande crisi, vi hanno investito, rispettivamente, l’1 e l’1,5 per cento. Ma non basta: secondo l’ultimo rapporto di Federculture, con i nuovi tagli agli enti locali dal 2012 i comuni dovranno ridurre la spesa per la cultura di 7,2 miliardi l’anno. Tra il 2005 e il 2009 il settore ha perso il 15 per cento delle risorse e negli ultimi dieci anni lo Stato ha ridotto il proprio impegno nella cultura del 32,5 per cento.

L’idea di base, insomma, largamente presente in tutto il mondo battuto dalla «tempesta perfetta», ma estremizzata dal nostro Paese, è che « la cultura è un lusso » che non ci possiamo più permettere, un «vuoto a perdere» che ingoia risorse più utili altrove. Eppure, come ha scritto Christian Caliandro, autore con Pier Luigi Sacco del libro Italia Reloaded. Ripartire con la cultura, «non ci potrebbe essere quasi nulla di più sbagliato e controintuitivo, proprio in un momento del genere. Ridurre, comprimere, soffocare, eliminare la produzione e la fruizione culturale vuol dire, molto semplicemente, segare il ramo su cui si è seduti. Cancellare le proprie chance presenti e future; condannarsi all’impermanenza».

Del resto, la Storia dovrebbe insegnarcelo (ma ci vorrebbe cultura anche per quello…) Come ci hanno recentemente spiegato il premio Nobel per l’economia Paul Krugman e tanti altri, avremmo già la strada spianata da chi aveva affrontato la Grande Depressione ed era riuscito a uscirne. Tanto per dire: Franklin Delano Roosevelt. Invece di seguire il programma di austerità del suo predecessore Hoover, il presidente del New Deal, come ha notato Barbara Spinelli su «la Repubblica», «aumentò ancor più le spese federali. Investì enormemente sulla cultura, la scuola, la lotta alla povertà». Purtroppo, aggiunge la Spinelli, «non c’è leader in Europa che possegga, oggi, quella volontà di guardare nelle pieghe del proprio continente e correggersi. Non sapere che la storia è tragica, oggi, è privare di catarsi e l’Italia, e l’Europa».

Già: addirittura una «catarsi». Ma è proprio quello che ci vorrebbe. Roosevelt, infatti, non mise solo i disoccupati a scavare buche e a riempirle, come tanto spesso si dice. Tre dei più importanti progetti della Works Progress Administration, i più singolari, innovativi e duraturi, furono quelli compresi nel cosiddetto Progetto Federale numero 1, altrimenti noto come Federal One, che sponsorizzò per la prima volta piani di lavoro per insegnanti, scrittori, artisti, musicisti e attori disoccupati. Il Federal Writers’ Project, il Federal Theatre Project e il Federal Art Project misero al lavoro per qualche anno più di ventimila knowledge workers (come li chiameremmo oggi), tra i quali c’erano Richard Wright, Ralph Ellison, Nelson Algren, Frank Yerby, Saul Bellow, John A. Lomax, Arthur Miller, Orson Welles, Sinclair Lewis, Clifford Odets, Lillian Hellman, Lee Strasberg (il fondatore del mitico Actors Studio) ed Elia Kazan.

Non si trattò di elemosina: checché. Oltre a produrre opere d’arte (migliaia di manifesti, disegni, murales, sculture, pitture, incisioni…), gli artisti plastici e figurativi vennero impiegati nella formazione artistica e nella catalogazione dei beni culturali, e crearono e resero vivi anche un centinaio di community art centres e di gallerie in luoghi e regioni in cui l’arte era completamente sconosciuta. In tre anni, nella sola New York, più di dodici milioni (12.000.000!) di persone assistettero agli spettacoli teatrali incentivati dal Federal Theatre Project. Quanto al Writers’ Project, che costò ventisette milioni di dollari in quattro anni, produsse centinaia di libri e opuscoli, registrò storie di vita di migliaia di persone che non avevano voce e le classificò in raccolte etnografiche regionali, ma soprattutto, con le American Guide Series, contribuì a ridare forma all’identità nazionale degli Stati Uniti, che la Grande Depressione aveva profondamente minato, fondandola su ideali più inclusivi, democratici ed egualitari. E scusate se è poco.

Biografia anelastica di Felice Chilanti (1914-1982)

di Davide Orecchio

(Qualche anno fa ho scritto una breve biografia di Felice Chilanti. Adesso l’ho riscritta e la ripropongo qui. Per chi non la conoscesse, è una storia interessante. Un giovane fascista che provò a uccidere Ciano. Un comunista che raccontò i crimini di Stalin. Nello stesso uomo. Chilanti fu, soprattutto, un grande giornalista. Scoprì la mafia dei corleonesi, che risposero con una bomba al tritolo. Ma non fu la mafia a ucciderlo)

Autismi mitografici 1 – I vestiti

di Giacomo Sartori

I vestiti globalizzati che indossiamo sembrano fatti apposta per nuocere e risultarci insopportabili. Malmenano i testicoli, causando non di rado impotenze e disfunzioni (preludi di suicidi), segano in due l’addome, comprimono i seni, provocano sulle carni attriti, correnti elettrostatiche e allergie, costringendo financo i poveri piedi a una insana prigionia. Per un curioso rovesciamento sociologico sono i ricchi e i potenti che si puniscono con gli indumenti più temibili: cravatte assassine, giacche che lasciano scoperte proprio i bronchi e le aree più delicate, o simili a camicie di forza, masochistiche cinture, calzature lucide e funerarie come bare. Più i vestiti sono pretenziosi e più sono nocivi, più allontanano dall’agio della nudità primigenia, più fanno penare. Forse proprio per dare l’esempio i cosiddetti rappresentanti della legge si parano con rigide uniformi, erti copricapo, ridondanti finimenti. Le donne ricche e potenti per mostrare che sono ricche e potenti prediligono vertiginosi tacchi, lunghi e claustrofobici stivali, interminabili o risicatissime gonne, cruenti orecchini e altri pendagli, non di rado accompagnati da catenacci e borchie, anelli, espressionistici dipingimenti delle labbra e degli artigli, elastici che tendono fino all’inverosimile i capelli, altri strumenti di tortura.

Il parossismo si raggiunge come è noto nelle cosiddette sfilate di alta moda, i cui sadismi sono secondi solo a certi fantasiosi esperimenti nazisti. Ma a differenza delle malefatte naziste non sono vituperati, e anzi vengono seguite con curiosità e soggezione. Le modelle e i modelli vi officiano con anoressica ieraticità, senza accumulare rancore per i loro seviziatori, senza urlare, chiusi nella loro autistica connivenza, come rassegnati schiavi legati l’uno all’altro dagli invisibili ferri della persuasione mediatica, della religione della celebrità. Ci vorranno ancora molti decenni, forse secoli, prima che si ribellino, prima che rendano ai loro aguzzini analoghe punizioni.

Purtroppo anche le persone meno ricche e potenti, e perfino quelle povere e inermi, in una folle corsa per non essere da meno, per mostrarsi altrettanto desiderabili di quelle ricche e potenti, per acquisire briciole di notorietà, se non altro domestica, professionale, associazionistica, si costringono in gonne e pantaloni simili a confezioni sottovuoto, o tutto all’opposto troppo vaste e lasse, medusiformi, spropositate. Abbondano anche qui i tacchi e gli altri paradossi ergonomici, le ridondanze, i barocchismi, le colorazioni posticce, i contorni oculari da ammaliatrice di circo, i minuti dettagli volti solo alla tortura. È una follia che ha contagiato anche i paesi svantaggiati, e non è raro vedere dei poveri ugandesi incravattati, plasticati, innestati in letali stivali, ricoperti da stucchevoli ceroni. Perfino i bambini vengono impacchettati senza nessuna pietà.

Gli sportivi sono tra i più fanatici adepti del culto vestimentario consumistico, prediligendo budelli sintetici dai colori violenti, aerodinamici, dechirichiani. Ogni sport ha il suo corredo di psicopatici paramenti, sarebbe un sacrilegio per esempio sciare addobbati da ciclisti, o tirare di scherma travestiti da montanari. Ma la stessa esistenza quotidiana è considerata ormai un insano sport. Ormai solo i barboni e qualche impresentabile vecchio si vestono in maniera davvero confortevole, solo i prigionieri indossano pratiche tute da ginnastica. Solo i pazzi, i dementi, i poeti non ancora corrotti, badano al sodo (finché qualcuno non li travia). Solo i militari, lodevole eccezione, dopo secoli di ridondanze autolesioniste tornano ora a una più salutare sobrietà, pur indulgendo ancora a un coloniale eccesso di tasche e taschini. Hanno finalmente capito che per morire convengono vestiti accoglienti. Che è poi quello che dovremmo capire tutti.

Adesso vengono considerati capi di abbigliamento anche orpelli inutili o dannosi, come per esempio gli occhiali da sole. Nella mia vita non ho mai incontrato essere umano che li inforcasse che non fosse un perfetto coglione, e francamente non credo che esista o possa esistere un individuo di tal fatta, ma si fa finta di nulla. Sono certo che i nazisti li avrebbero adorati, se solo fossero stati disponibili. Prezzolati oculisti affermano che tali enzimi del più bieco narcisismo neocapitalistico, tali nefaste maschere dell’emotività, sono benefici e anzi necessari per gli occhi, quando tutti sanno che l’uomo è vissuto alla grande cinque milioni di anni senza di essi. Anzi, probabilmente la specie umana si sarebbe estinta, se fossero stati inventati prima: i nostri antenati avrebbero tirato frecce silicee nel vuoto, avrebbero cannato fondamentali incastri sessuali, mandando in tilt l’evoluzione.

Il giorno in cui si denunceranno tutte le assurdità e le perversità dei singoli capi di abbigliamento, e si avrà il coraggio di addentrarsi nella complessa foresta dei loro concorsi e sinergie, è ancora molto lontano. Perché i danni fisici si potrebbero ancora sopportare, quello che è intollerabile dei vestiti sono il dispotismo e l’arroganza semiotica. Ogni minimo vestimento, ogni più infimo dettaglio, ogni tipo di stoffa, ogni cucitura, e non parliamo poi dei colori, delle fogge, delle citazioni implicite o esplicite, pretendono di significare qualcosa, di dirla lunga su noi che li portiamo a spasso, di qualificarci, rivelarci. Qualunque cosa ci si metta addosso, qualsiasi corredo si scelga, anche il più neutro, il più mimetico, grida dei significati che ci sono estranei e spesso odiosi, arbitrari, dittatoriali, liberticidi. Lo leggiamo giorno dopo giorno e ora dopo ora negli occhi di coloro che con una maggiore o minore sfrontatezza ci guardano: leggono i nostri cosiddetti indumenti come si decifra una pubblicità, come si naviga su un sito internet, e ne ricavano l’impressione di conoscere tutto di noi, di penetrarci fino al fondo dell’anima. Nell’era del consumismo elettronico la gente ormai sa a stento leggere e fare di conto, ma sa capire o crede di capire con disinvolto virtuosismo il linguaggio menzognero dei vestiti. È forse l’ultima reale competenza che è rimasta all’umanità: anche il più idiota passante in qualche decimo di secondo ti scannerizza e ti classifica, sintetizzando, comparando, memorizzando, archiviando. Ci sente violati, prigionieri di una legislazione estetica e comportamentale che ci è nemica. È una tortura.

Il mio sogno, visto che proprio non si può fare a meno di vestirsi, sarebbe indossare capi che passino inosservati e non dicano nulla di me, che non denotino affinità o idiosincrasie, che siano muti come pesci. Se ci fosse un negozio che li vende, correrei a rifornirmi. Ma naturalmente è una chimera: ogni indumento vuole parlare di me e raccontarmi, ogni dettaglio si interpone tra me e gli altri e mente sulla mia persona. Non sono libero, sono un coatto. Oggi per esempio non ho potuto mettermi dei pantaloncini corti, perché non essendo un bambino, e non essendo estate, sarei stato preso per pazzo. Come non avrei potuto indossare una gonna, o un casco da palombaro, un pennuto copricapo da indiano. Del resto io stesso, e questo la dice lunga sulla mia pusillanimità, cerco di adattarmi il più possibile ai contesti semiotici in cui mi trovo. Per le riunioni di lavoro scelgo un golfino che incuta una fiducia tecnologica consona al mio ruolo (la cravatta non potrei, non so fare il nodo), dei pantaloni senza i rammendi e le macchie di unto che contraddistinguono quelli che infilo a casa, delle scarpe comode ma anche assertive, convincenti. Quando vado in piscina o dalla psicologa (adesso dagli psicologi ti fanno togliere le scarpe), faccio attenzione a avere dei calzini senza buchi, per le cene tra amici scrittori mi travesto da agrimensore simpatico e alla mano, immerso nella quotidianità ma anche gravemente appartato, burbero però anche sentimentale. E via dicendo. Patendo di una sindrome di abbandono, sulla quale ora non mi dilungo, cerco di prevenire le competenze ermeneutiche dei miei interlocutori, in modo da massimizzare le probabilità di essere accettato.

Naturalmente faccio con i vestiti che ho, che spesso sono di seconda mano, e non nuovissimi. E beninteso i miei sono sforzi di dilettante, come tutto ciò che faccio: un certo margine di errore resta sempre. Anzi, a dire il vero tutto giusto non mi viene quasi mai. Rientrato a casa da un assembramento ufficiale in cui mi sono sentito a mio agio mi accorgo quasi sempre che avevo una grande macchia sul davanti, un buco sul gomito, la felpa storta, la canottiera che usciva sotto la maglia, o altre rilevatrici pecche. Più spesso ancora mi rendo conto che l’esegesi delle persone non è stata quella che mi aspettavo, è stata anzi opposta: i miei calcoli erano sbagliati. Ho fallito.

L’ideale sarebbe, se proprio non si può andare in giro nudi, cosa che a me stesso scoccerebbe (per un retaggio forse vittoriano, ma anche per un’insofferenza ai messaggi troppo crudi del mio stesso corpo), vestirsi tutti uguali. Stessi capi, identica stoffa e colore, identici dettagli. Finito il consumismo, svaporate le futilità. Forse per qualche settimana si vivrebbe bene. Ma certo salterebbe subito fuori qualcuno a dire che si sente come in un campo di concentrazione: scoppierebbero proteste e sedizioni, mirate a tornare il prima possibile all’assurdo stato presente. Abbiamo visto cosa ne è stato dei paesi comunisti. E comunque anche nella più rigorosa eguaglianza la gente troverebbe presto il modo per differenziarsi: giocherebbe sulla sfumatura di colori del filo dei bottoni, sull’usura delle maniche, sulla pulizia. Un po’ alla volta ci si abituerebbe a fare attenzione ai dettagli infinitesimali, che sembrerebbero enormità. Nascerebbero nuove mode, legate al numero di buchi dei bottoni o anche solo al modo di rivoltare un po’ in su il colletto, di lasciare il laccio della scarpa destra più lungo a sinistra, e quello della scarpa sinistra più lungo a destra. In poco tempo i vestiti tutti uguali sembrerebbero in realtà diversissimi, si sarebbe daccapo. Ancora a preoccuparci dei vestiti.

(l’immagine: Laura Craig Mc Nellis, 51×71 cm, circa 1982)

(PS: apprestandomi a scrivere questo pezzo mi sono accorto che i “Nuovi autismi” erano finiti, come tutte le cose – anche senza parafrasare l’adorato Parise – finiscono; forse se avessi prestato più attenzione avrei potuto accorgermene prima, forse sotto-sotto lo sapevo [non facevo forse fatica a trovare dei soggetti?; bruttissimo segno]; molto spesso ci si accorge però delle cose che ci succedono quando sono già successe, e è troppo tardi per intraprendere alcunché; tocca trovare un senso a quello che si è fatto, tocca voltar pagina)

Gli incontri-laboratorio di EX.IT e il primo titolo di una nuova collana di poesia

EX . IT _ materiali fuori contesto

Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”

Albinea* (Reggio Emilia), 12–14 aprile 2013

Mi riconosci? Ultime notizie sui fantasmi avvistati nella letteratura italiana

di Helena Janeczek

I fantasmi, si sa, sono morti che continuano a abitare il mondo dei vivi. Li opprimono, li tormentano: non perché debba essere così per forza né per colpa loro. Siamo noi, i vivi, a percepire della nostra vita interiore soprattutto ciò che causa sofferenza. La psicoanalisi muove dall’esorcismo elementare di conferire un nome a ogni presenza incontrollabile che affolla l’anima di un paziente. Non c’è bisogno di essere morti per essere fantasmi; l’importante è non trovare requie, spazio ospitale, forma.

Fare il (info) punto dell’Expo

di Gianni Biondillo

Ricordo ancora con vergogna, da studente d’architettura, quando portai quella che all’epoca era la mia fidanzata – e che oggi insiste a volermi ancora bene al punto d’avermi addirittura spostato -, a vedere l’esposizione dei progetti del concorso per il riordino di Piazza Fontana. Parlo, per capirci, di circa un quarto di secolo fa. Di tavola in tavola, di prospettiva in prospettiva (i rendering computerizzati erano ancora lungi dall’irrompere nell’immaginario disciplinare), mi sentivo sempre più imbarazzato. Ero lì in teoria per spiegare alla ragazza che amavo perché volevo fare l’architetto nella vita, ma più guardavo assieme a lei quelle ipotesi strampalate, effimere, spesso di pessimo gusto – se non addirittura irrimediabilmente trash – e più mi mancava l’aria, per l’incapacità che avevo di giustificarle tanto inutile spreco di tempo prezioso.

Fortunatamente apparve d’incanto la soluzione capitanata da Gino Pollini. La più logica, la più semplice e, oggettivamente, la più bella, ad evitare l’onta dello sberleffo imperituro da parte della mia futura moglie. Fortunatamente, insomma, la disciplina era salva. (i casi della vita vollero che poi, pochi anni dopo, mi ritrovai a lavorare proprio presso quello studio, dove convertì molte di quelle tavole disegnate a mano in modelli tridimensionali al computer.)

Non è un paese di concorsi d’architettura il nostro. Non ne abbiamo la tradizione, quella che ha cambiato le sorti della disciplina in molti paesi europei. Anche per questo il fatto stesso che Expo abbia deciso di affidare l’incarico del progetto dell’InfoPoint ad un professionista dopo un concorso è già di suo una notizia. Positiva, se si guarda il bicchiere mezzo pieno: è una attitudine, questa, che dimostra una sensibilità desueta nelle nostre città, che ci si augura non resti isolata. Un modo, forse, di attuare un’etica di impresa che non miri solo all’inciucio (o al massimo profitto).

È un peccato, ovvio, questa disabitudine al protocollo concorsuale: le competizioni architettoniche sono da sempre un laboratorio di ricerca tipologica, formale, tecnologica. Luoghi della ricerca, dell’innovazione, dove le logiche economiche lasciano spazio anche al pensiero critico. Molta della storia della nostra disciplina passa da concorsi che hanno fatto epoca. Spesso, in Italia, perduti o mai realizzati.

Ma il concorso porta con se anche un rischio. Quello, appunto, di ritrovarci fra le mani progetti di pessimo o nullo valore da giudicare. Robaccia, rumore, ronzio di fondo, scarti. Sembra quasi che la formula concorsuale piuttosto che stimolare il pensiero critico di un progettista vellichi la sua creatività puerile, egoriferita, ridicola. Se poi ci aggiungiamo il fatto che, nel caso dell’Infopoint, si tratta di ideare una architettura “a tempo”, nato per essere smontato finita l’esposizione, a guardare le prime immagini sul web del concorso appena concluso ho la netta sensazione che grazie a Dio l’abbiamo scampata anche stavolta. Proprio come un quarto di secolo fa, l’ideale coppietta di giovani innamorati, un architetto imberbe e una ragazzina disinteressata alla disciplina, che dovesse scorrere le immagini reperibili in rete (eccoli i rendering del nostro immaginario!) rivivrebbe quella stessa sensazione di imbarazzo mista a frustrazione. Quanta robaccia, quanto inutile spreco di pensiero! Quale occasione perduta dove poter fare un collettivo ragionamento critico sul tema. No, solo padiglioni precari, effimeri, indifferenti al contesto, formalmente vecchi, stanchi, installazioni da fiera di provincia, spesso a firma di nomi “eccellenti”, quasi non ci credessero neppure loro, presi da altri e più fruttuosi impegni professionali.

Non so bene quali siano stati i requisiti della selezione dei progettisti. D’istinto, avessi avuto in mano io il boccino, avrei preteso un limite d’età. Non per giovanilismo di maniera, ma per dare una occasione autentica ai nuovi talenti che in questa Italia non possono esprimersi. Però, sia ben chiaro, questa scelta non avrebbe reso il risultato migliore: l’autoreferenzialità è il difetto nel manico del progettista nazionale, qualunque sia la sua età anagrafica.

Anche per questo ammiro il lavoro di scrematura fatto dai componenti della giuria. Giuria, per inciso, sulla quale forse due cose dovremmo pur dirle: va bene coinvolgere la società civile, le autorità, le istituzioni, etc. ma se su sette esponenti solo due appartengono in senso stretto al campo disciplinare è come indire un concorso letterario dove i giurati fanno nella vita di tutto, dal chirurgo al notaio, tranne che praticare la critica letteraria o la scrittura poetica. Assai curioso, no?

Eppure, anche stavolta, a discapito di ciò che ho appena scritto, c’è andata bene. La giuria s’è comportata con ragionevolezza, ha scelto non semplicemente “il meno peggio” (opzione fra le più deprimenti) ma davvero un progetto bello, interessante, sul quale poterci spendere parole, pensiero, teoria. Quelli che Alessandro Scandurra – il vincitore – sembra abbia speso quando s’è impegnato a risolvere un tema difficile in uno spazio irrisolto quale quello di largo Beltrami, che è contornato da quinte edilizie di alta qualità ma che è sempre stato nei decenni illogicamente utilizzato come un parcheggio di autobus o di taxi. Un vuoto nel cuore della città annichilito dall’incapacità pubblica di trasformarlo in uno spazio collettivo.

Chissà se l’architettura “effimera” di Scandurra (eppure così rigorosa in questo progetto, così rispettosa dei tracciati storici), almeno nel periodo che sarà corpo edilizio e non solo rendering, saprà stimolare un nuovo utilizzo di quell’area…

Ora però chiediamoci di quali contenuti quei traslucidi contenitori verranno riempiti. È ora di dare peso a questa manifestazione che ad oggi è stata raccontata solo per polemiche giornalistiche e mai per i temi messi in gioco. Lo ammetto non invidio la posizione di Giuseppe Sala, l’amministrazione delegato di Expo. È quello che, più di tutti, ci sta mettendo la faccia. E le facce in Italia si tende a prenderle a schiaffi e sputi. Ogni occasione è buona per la critica distruttiva. “Muoia Sansone con tutti i filistei”, è il motto dell’intellettuale italiano. “Tanto peggio, tanto meglio”. Speriamo invece non sia così. Se Sala saprà dimostrarsi coriaceo come sembra, in questo momento di crisi globale forse qualcosa di buono per la città riusciamo comunque a portarlo a casa. La scelta del progetto di Scandurra mi sembra già un buon viatico.

Marzo ’43. La spallata operaia al fascismo

di Claudio Dellavalle*

Nel mese di marzo di settant’anni fa nell’Italia sconvolta dalla guerra si produsse un fatto inaspettato, che rappresentò la prima vera crepa della dittatura fascista e l’inizio del lungo e drammatico percorso di riconquista della democrazia e della libertà. Decine di fabbriche del nord, tra cui quelle più importanti per la produzione bellica, si fermarono.

Normali, normali, normali, normali, normali, normali, normali, normali

(Alessandra Carnaroli mi manda una poesia su questa vicenda. 6 anni fa a Montalto di Castro 8 minorenni violentano 1 ragazza di 15 anni. Quando il fatto viene denunciato il paese, sindaco compreso, insorge: sono bravi ragazzi, normali. Gli avvocati della difesa sostengono che gli 8 rapporti fossero “consecutivi e consensuali”. Nei giorni scorsi arriva una sentenza che lascia sbigottiti.)

poesia venuta con la rima

8 rapporti

consecutivi

consecutivi

consecutivi

consecutivi

consecutivi

consecutivi

consecutivi

consecutivi

Ciao, Enzo!

le uniche parole per dire cosa sia stato Enzo Jannacci per le passate generazioni sono le sue.

Cavallo di Troia

di

Andrea Liberati

Fatti #4 27 febbraio 1952 sui prati di Newmarket la fattrice Romanella diede alla luce un piccolo cavallino … troppo veloce per essere dipinto, padre della creatura era un campione rinomato Tenerani 1947 Derby italiano di galoppo Gran Premio di Milano St.Leger italiano, Queen Elizabeth Stakes Goodwood Cup. il piccolo Ribot il suo allevatore Federico Tesio fondatore della Razza Dormello già allevatore di Nearco 4 luglio 1949 Premio Tramuschio 1000 metri. Ribot distaccò i suoi coetanei (vinse perché gli fu “data strada” dalla compagna di scuderia Donata Veneziana, nonché sorellastra di Ribot, che però in allenamento Ribot regolarmente “strapazzava”, soltanto che essendo la prima corsa di Ribot, il cavallo, dal non facile temperamento, doveva ancora adattarsi completamente alla nuova, per lui, realtà delle corse). 4 settembre Criterium nazionale Gran Criterium: il fantino Enrico Camici per contenere la rimonta finale di Gail. 1500 metri Premio Pisa 2000 metri premio Emanuele Filiberto 10 lunghezze su Gail. 10 lunghezze su Botticelli, 1954, futuro vincitore di una Gold Cup ad Ascot. Prix de l’Arc de Triomphe, la classica francese Premio Brembo 2200 metri Besana 2400 metri. L’8 ottobre 1955: 3 anni: 10 a 1 e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot e Ribot…VINCE VINCE 10 a 1 10 a 1 solitario sul traguardo con tre lunghezze di vantaggio! sul resto del gruppo! IL MIGLIOR CAVALLO D’EUROPA L'”anziano” Ribot Milano, Gran Premio della città. Batte sulla lunga dirittura milanese Barba Toni Vittor Pisani Tissot (il fratellastro) (8 lunghezze). « It is exciting to see a good horse winning; Ribot greatly amazed me. » Elisabetta II, la Regina 1957, Ribot, entrato in razza funzionò come stallone in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. 28 aprile 1972, 20 anni emorragia interna. Théodule Ribot, pittore francese di non grande rilievo, deve la sua fama ad un cavallo.

Documentire #7 Ma perché poi mai fare questo questo e questo o questo a che pro non credo in un pro se mai in un pre anche se l’ho dimenticato. La ragazza impegnava molto del suo tempo a telefonare, scoprendo in quei piccoli geroglifici sospettabili sequenze già viste. Un cavallo o un cane. Tutto il cinema è fuoricampo. In una prima semplice inquadratura un piano di un uomo andato-ritornato, oramai, in un totale di elica, nel cervello. Come se nulla fosse accaduto.

Documentire #9

Non parliamo di morti convenitene né tantomeno di vivi ci sarà una qualche alterazione mediana più che soddisfacente Lui, avendo sgozzato l’intera famiglia, si lavò le mani, prese il calice non spezzò il pane e andò al cinema.

All’andare in analisi preferì sempre l’andare a puttane stesso onorario poche parole solo sogni ad occhi sbarrati. A scuola dissero di non dare del tu ad un animale ma di dare a esso dell’esso gli essi. Per fortuna non ho la memoria di un flipper.

Vado al cinema perché non ho molta immaginazione e nemmeno molta vita.

Documentire #10 Ma appena parte, il gioco ricomincia. Ti ricordi di me? Sei ragazza dai capelli verdi. Le immagini avrebbero potuto sovrapporsi. Una tragedia sfiorata. Come una carezza. Si può fare l’amore più volte al giorno non si può amare tutti i giorni che Iddio c’ha dato. Ti penso tra l’altro nelle mie repliche ossessive.

Documentire #16 Tutta l’ansia che dentro non riesce ad evacuare nemmeno dall’ultimo buco di culo della finestra che è poi quella dell’arte? Che lavoro fai? Niente rispondo a queste domande cercandone sempre di belle non sono per le novità è Bresson e i suoi rumori che mi hanno affezionato all’immagine al colore a quello che ci potrebbe essere fuori dal quadro ritorna la finestra? no no no no è una porta non la vedi è di legno convesso di mogano no ogni verifica che fai seppur incerta è arte.

Documentire #25 Eh sì si trattava di essere anime prima e poi gemelle prima o poi. con tutto il suo corpo malgrado tutto il suo corpo era il più spirituale credeva nei volti nella tragicità dei volti e dei tic. Fare dei primi piani a dei volti compressi nei tic! che delizia sarebbe. preparava delle linee mica faceva progetti non scalava nelll’amore lo faceva: come quel pazzo che costruì, facendolo, un impero di sassi nascosto e nascosti nelle tasche. Cazzo.

Documentire #29 Invidio le persone che dicono di aver perso una giornata. C’era un vecchio alcolizzato, bello, che, dopo aver bevuto l’aceto dal fondo di un resto, minacciava chiunque tentasse di regalargli una giornata. L’accusa di inconcludenza si giustifica con una ellissi temporale. Gli altri son tutti cerchi perfetti: Giotto e la purezza del suo tondo, una balla inventata da una ditta di compassi fallita.

MA IL VERO E PROPRIO MOVIMENTO DEL GIOCO D’ AZZARDO SUI CAVALLI AVVIENE NELLE CORSE TRUCCATE NEI CAVALLI IMPASTICCATI NEI FANTINI COMPRATI - registrazione simultaneamente delle pressioni nelle cavità cardiache (atri e ventricoli, nell’aorta, nell’arteria polmonare, nella vena cava superiore e nell’inferiore. Le registrazioni vennero effettuate per mezzo di un microcatetere in vivo nel cavallo, assieme ad Auguste Chaveau (1827-1917), professore di Fisiologia veterinaria all’Università di Lione; Marey e Chaveau fornirono notevoli interpretazioni dei dati dal punto di vista emodinamico - scoperta del periodo refrattario del muscolo cardiaco nel 1875; - la prima registrazione intracardiaca grafica dell’attività elettrica del cuore, in animale, per mezzo di un elettrometro capillare (1876); si osservi che il primo elettrocardiogramma in un essere umano, con elettrodi posti sulla superficie corporea, fu registrato solo nel 1887 ad opera di Augustus Desiré Waller; - la prima registrazione dei movimenti della parete toracica in corrispondenza dell’apice cardiaco, determinati dai movimenti sisto-diastolici del cuore (Apicocardiogramma)

Note-book: La lucina di Antonio Moresco

Nota di lettura

di

Silvana Farina

È come se a Moresco non interessasse la letteratura in sé ma riflettesse sul perché fare letteratura, sul perché scrivere e su che cosa questo significhi per lui. Spesso, anche se gli scrittori amano molto la letteratura, la scrittura stessa, non riflettono su di essa, né sul rapporto tra la letteratura e se stessi. Al contrario, Moresco ha pensato molto alla relazione tra la sua persona e la scrittura, intridendola della sua fatica, della sua vita, delle sue visioni. Così, La lucina, breve romanzo pubblicato da Mondadori nella collana Libellule, è il piccolo embrione che ha scavato e lavorato in segreto dentro l’autore, pretendendo alla fine una sua vita autonoma. Nella Lettera all’editore, Moresco spiega che questo piccolo romanzo nasce proprio come «una piccola luna che si è staccata dalla massa ancora in fusione» del suo nuovo romanzo Gli increati, a saldare quel percorso iniziato con Gli esordi e i Canti del caos.

La lucina «è una storia scaturita da una zona molto profonda della mia vita, è come una piccola scatola nera.» Una storia che come Gli Incendiati è «un’irruzione incalcolata e improvvisa» che urgeva dentro di lui e che Moresco stesso dichiara essere testamentaria proprio per la sua particolare natura intima e segreta. Così, per il valore che ha per l’autore e per la lettura intensa che se ne fa, risulta davvero difficile eppure fondamentale parlarne.

Moresco ci fa un dono, scopre quella zona profonda della sua vita, apre quella scatola nera, offrendoci una vera e propria operetta filosofica. Della filosofia c’è, infatti, una riflessione, un rovello che pone al centro gli interrogativi disincantati di un uomo attraverso una fenomenologia della natura. Una natura che si fa organismo vivente e pulsante, pronta a prorompere e inglobare il segmento umano, sconvolgendolo. L’uomo è immerso nel silenzioso e sismatico cosmo naturale popolato da libellule e lucine (che abitano da sempre il suo mondo, fin da Gli esordi: «Altri stavano conversando vicino alla pila dei mattoni forati, che erano attraversati da parte a parte dalle lucciole»).

La sua contemplazione di fronte alla natura «Chissà se la luce non è anche lei dentro un’altra luce? E che luce sarà, se è una luce che non si può vedere? Se neanche la luce si può vedere, che cos’altro si può vedere?» può richiamare gli interrogativi di un pastore alla luna. Il Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia si apre proprio con una domanda alla luna: «Che fai, luna, in ciel? Dimmi, che fai, /silenziosa luna?» Tuttavia, se Leopardi non riceveva risposta, il protagonista de La lucina riceve delle risposte dalla vegetazione, dalle rondini, dagli insetti che lo circondano, indice forse del fatto che l’uomo forza la sfera dell’universo per poter accedere ai suoi più profondi significati.

Cosa sarà quella lucina? Il narratore se lo chiederà spesso, e ci descriverà meticolosamente tutte le sue azioni nella sequenza ciclica delle stagioni, in quel brulicare di vita e morte. Fino a quando quest’uomo solo incontra un bambino evanescente (quasi un alter ego del piccolo Moresco) che lo accompagnerà nel suo percorso finalizzato alla scomparsa di sé, allo svanire di un’essenza fuori dal tempo. Allora la solitudine («sono venuto qui per sparire, in questo borgo antico abbandonato e deserto di cui sono l’unico abitante») diventa la necessaria condizione per un percorso catartico che si fa esperienza etica nella consapevolezza che quella dolorosa fisicità è vita e morte in un flusso vitalistico continuo. In questa sorta di diario del pensiero, di Zibaldone, morte e (ri)nascita, infanzia e maturità non sono mai stati così vicini, poli necessari di un cerchio eterno del divenire, di un imprescindibile ritorno alle origini.

Antonio Moresco si conferma un autore insurrezionale, nel senso lato della parola, perché capace di incendiare le camere d’aria interiori di ogni singolo lettore, capace di sconfinare, di rovesciare piani precostituiti. Attraverso questo testo necessario, Moresco spalanca le percezioni di un uomo che vive il disagio di stare dentro un microcosmo a sua volta accartocciato in un macrocosmo e con un disincantato lirismo leopardiano spacca la vita in mezzo, mette in crisi la percezione dell’universo. La lucina è quindi un’altra fessura, accanto ai Canti del Caos, che squarcia la zona ignota, come se la letteratura fosse una cruna, come lui la definisce, che ci conduce verso di essa.