di Daniele Giglioli

Spiegare la crisi del rapporto tra critica e teoria letteraria non è difficile, ma è sbagliato. Un vero e proprio errore categoriale. Quando la crisi è crisi vera, è lei che spiega te, non viceversa. Chi pretende di spiegare una crisi o ne è già fuori (la nottola di Minerva che si leva sul fare del tramonto) o si inganna o è in malafede.

Tanto più che bisogna mettersi d’accordo su cosa si intende per crisi. Remo Ceserani ha mostrato di recente quanto lessico e procedimenti della teoria letteraria siano entrati a far parte dell’ossatura epistemologica di discipline che non hanno direttamente a che fare con la letteratura (antropologia e sociologia, psicologia e diritto, e perfino certi aspetti delle scienze naturali). In certi dipartimenti dell’accademia americana non si mette piede se non si snocciolano come un rosario i nomi di Foucault, Deleuze, Derrida, Althusser, e Said e Spivak e tanti altri. E gli studi culturali? Non si occupano solo di letteratura, ma dalle tecniche dello studio della letteratura hanno in gran parte ricavato le loro. E così gli studi postcoloniali, in Inghilterra e in America, e più ancora nei paesi ex colonizzati: mentre stiamo scrivendo ci sarà di certo più di una matricola, a Mumbai come a Hong Kong, a Kinshasa come a Rabat, che apre per la prima volta il suo The Foucault Reader. Se si sta all’indicatore della mera diffusione, altro che crisi: è piuttosto un successo at large, su scala planetaria. Tutto sta a chiedersi, semmai, come sempre, quale sia il rapporto tra la quantità e la qualità. Dove per qualità non si deve intendere la brillantezza o il rigore delle singole riuscite, ma la pregnanza, l’impatto complessivo che la teoria, nata dalla letteratura e poi infeudatasi altri territori, esercita sull’insieme del senso comune.

È qui che la crisi si fa patente. Egemonia nell’accademia (anglofona) non significa influenza. La teoria non è in affanno a causa della perdita di prestigio del suo oggetto primario (la letteratura, non più veicolo privilegiato di formazione per i dominanti, e di acculturazione per i dominati): lo ha barattato con la cultura, e di fronte alla parola cultura annuiscono rispettosamente un po’ tutti. È in affanno perché è venuta meno la speranza che per suo tramite si possa accedere a un’agency, a un empowerment sul proprio destino. Non presso le istituzioni (o almeno non dappertutto; ma a giudicare le cose dall’Italia o da un’Europa sempre più provincializzata si rischia di avere una visione sghemba): accademie, think tank e centri di ricerca. Ma agli occhi di coloro che la teoria stessa ha designato come i suoi destinatari veri: i subalterni, (una volta si sarebbe detto il popolo, poi il proletariato, oggi magari la moltitudine), coloro che si trovano a operare nella realtà sulla base di una mappa ideologica di cui non sono gli estensori ma i destinatari più o meno passivi. La teoria letteraria, ha ricordato Antoine Compagnon, nasce sempre come critica dell’ideologia, letteraria e non solo. Ma di questo c’è ogni giorno minor richiesta. Come ha notato Bruno Latour, alla tipica profferta del teorico: ti raccontano favole, ora ti spiego come stanno veramente le cose, si sente sempre più spesso rispondere: grazie, preferirei di no.

Le ragioni di questo “no” sono le ragioni della crisi. E per verificare quanto è vero che sono quelle ragioni a spiegare noi più che il contrario, proviamo a tracciare per contrasto i contorni dell’oggetto rifiutato. C’è una definizione di teoria coniata in tempi recenti da Fredric Jameson che ha il pregio (nonché i difetti, va da sé) della sintesi. Suona così. Teoria, nel senso storicamente situato che qui ci interessa, è una disposizione del discorso che ha avuto l’ambizione di sostituirsi alla filosofia e ad altri saperi partendo dal presupposto che il pensiero, i concetti e perfino gli oggetti di studio non possono prescindere dalla loro espressione linguistica. Teoria è sostituzione del discorso sul mondo con un discorso su come il discorso rappresenta il mondo. Teoria è critica del linguaggio in quanto il linguaggio non è una finestra sul mondo, ma la condizione stessa di possibilità attraverso cui il discorso umano non solo rappresenta ma modella, trasforma – crea, in un certo senso – il proprio mondo. Il che richiede una costante procedura di controllo, un’autoriflessione senza sosta che censisca puntualmente le implicazioni ideologiche e le conseguenze pragmatiche di ogni descrizione: quasi una sorta di, scrive Jameson, polizia del linguaggio. Ivi compreso del suo, perché, non esistendo davvero per l’essere umano la possibilità di attingere direttamente a qualcosa come un “fuori” dal linguaggio, la teoria stessa non può ambire a configurarsi come una sorta di zona aletica, di spazio esonerato dall’errore, di fissazione definitiva dei concetti e delle rappresentazioni – definitiva in quanto più adeguata, aderente, trasparente alla realtà che designa. Tu parli di fatti, ma in realtà le tue sono parole. Io controllo le parole, e dunque ho più presa di te anche sui fatti. Sospetto generalizzato. Instabilità categoriale. Sfiducia negli statements. Critica come habitus. Ogni discorso come discorso situato, parziale, implicato alle preoccupazioni (agli interessi) di chi parla. Senza per questo di necessità cadere nello scetticismo o nel relativismo nichilista. Diciamo piuttosto una sfiducia costruttiva. Ci costruiamo il mondo col linguaggio e questo è un fatto. Da qui la conclusione che il nemico mortale della teoria è la reificazione, il feticismo del significato ultimo, la metastasi dell’enunciato da procedura di costruzione di verità a ideologia, falsa coscienza, rappresentazione rovesciata.

Fin qui Jameson. Ma non è difficile scorgere dietro le sue parole una galleria di profili familiari. Ognuno riconoscerà i suoi: chi Derrida e la decostruzione; chi Althusser, perennemente crocefisso al dilemma di come la teoria possa porsi a termine medio tra la scienza (il reale è un processo senza soggetto e senza telos) e l’ideologia (ciò che ti interpella e ti istituisce nella pratica come soggetto; la rappresentazione necessariamente immaginaria che individui e classi si fanno, per potervi operare, della loro posizione rispetto a quel reale); chi uno dei padri dell’ermeneutica del sospetto, il giovane Nietzsche (e anche il vecchio) quando avverte che la verità è un «mobile esercito di metafore» perché ogni concetto è una metafora che ha dimenticato di esser tale.

I nomi si potrebbero moltiplicare. Ma ciò che conta qui è che la crisi di questa disposizione non nasce dal suo fallimento ma dal suo trionfo. Quale delle discipline che ne sono state investite non se ne è appropriata? L’antropologia? Pensiamo a Geertz e dopo di lui a Clifford, Marcus, Fischer, Crapanzano. La sociologia? C’è stato Bourdieu, e poi il revisionismo dei suoi allievi come Boltanski, se possibile ancora più attenti alla provenienza e al risvolto immediatamente pragmatico e soggettivo di ogni affermazione scientifica. Per non parlare della psicoanalisi, e della storiografia, dove Hayden White appare come un moderato e quasi un codino rispetto al nominalismo scettico di un Frank R. Ankersmit. Non senza reazioni, di distinguo o di rigetto, come è normale; ma l’idea è penetrata.

Più a fondo ancora sembrerebbe essere penetrata nel senso comune. Chi più dell’uomo della strada è oggi un costruttivista radicale? Vai a capire come stanno veramente le cose, ognuno parla per il suo interesse, bisogna capire cosa c’è dietro… E i politici, i potenti, una volta così preoccupati di trincerarsi dietro all’adorazione feticistica del puro fatto: «Lei mi sembra far parte di quella che noi chiamiamo – ha dichiarato nel 2004 lo spin doctor di Bush, Karl Rove, a un allibito editorialista del “Wall Street Journal” – di quella che noi chiamiamo la comunità basata sulla realtà (realitybased community)», e cioè coloro che pensano che le soluzioni politiche emergano da una valutazione coscienziosa della realtà osservabile. In effetti, farfuglia il giornalista: l’illuminismo, l’empirismo… Ma non è più così che funziona, lo interrompe Rove: «Oggi noi siamo un impero, e creiamo la nostra propria realtà nel momento in cui agiamo. E mentre voi studiate questa realtà, nel modo ragionevole che ritenete auspicabile, noi ci muoviamo di nuovo, creando altre nuove realtà, che voi studierete alla stessa maniera, ed è così che vanno le cose. Noi siamo gli attori della storia, e a voi, a voi tutti, non resta che studiare quello che facciamo». Non si sa se disperarsi e applaudire questa franca confessione, che presumibilmente doveva rimanere off records. Siamo ben oltre il tradizionale pragmatismo americano: è come se Bush si fosse scelto per consigliere Friedrich Nietzsche in persona, o meglio ancora un Nietzsche senza follia, senza più scandalo, senza più orrore per aver osato pensare che la verità è solo un sottoprodotto della volontà di potenza. Nulla di più lontano dal grande internamento dei folli (di coloro cioè che si creano da soli la loro realtà, che vivono, come si dice, “nel loro mondo”) che ha presieduto secondo Foucault alla genesi della ragione moderna. La follia è migrata al cuore dell’impero – che non è poi la Casa Bianca ma il rizoma in perenne movimento delle agenzie di comunicazione.

Si potrebbe continuare: per esempio i generali israeliani che citano Deleuze e Guattari per spiegare ai loro soldati le nuove tecniche di rastrellamento nei territori occupati… Ma è meglio fermarsi. Anche perché nulla è più inutile che chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Lo fanno in molti: Eco che prende le distanze, dopo aver lanciato l’opera aperta e la semiosi illimitata, dal nichilismo ermeneutico; Carlo Ginzburg che dopo aver imposto all’onore del mondo le spie e il paradigma indiziario se la prende con Hayden White e la svolta linguistica; Arthur Danto che scomunica i teorici dell’Artworld che a lui si rifanno… Troppo tardi. Non è colpa loro, né nostra. Rimproverarsi di aver creato mostri è una consolazione da Frankenstein. Non sono le idee o le parole a far essere le cose, e credere il contrario è sintomo di un idealismo ingenuo che al di là delle apparenze non ha nulla a che fare con la teoria.

Dobbiamo invece accettare come veri tre assunti, e su questi prendere partito:

1) che la spinta da cui ha preso le mosse la teoria (o la critica tout court, e almeno dall’esortazione a camminare eretti di Kant, 1784) era giusta e lo è tuttora;

2) che le cose del mondo sono mutate al punto che i suoi nemici (non i suoi oppositori, accademici o en artiste: filologi scandalizzati, anime belle, cultori del quieto vivere e del business as usual come ce ne saranno sempre) hanno potuto appropriarsene per i loro fini;

3) che si tratta di comprendere cosa è mutato per vedere se una pratica come la teoria (sì, una pratica) è ancora possibile in un contesto tanto differente.

Per farlo, proviamo a individuare tre linee di forza nella struttura del nostro presente. Linee di forza che potrebbero rivelarsi anche linee di rottura (altrimenti che teoria sarebbe?), e che devono essere pensate, più che come delle rette, nella forma di tre cerchi intersecanti. Cerchi nei quali, più che sforzarsi frettolosamente di uscirne, conviene imparare a stare nel modo giusto.

Il primo cerchio è quello della crisi del paradigma linguistico. Soppiantata dalle scienze della cognizione, la linguistica non è più da tempo la guida delle altre discipline. Non che la ricerca non prosegua. Ma non fornisce più modelli paragonabili per successo e capacità di contagio a quello della linguistica strutturale. Quel modello ha mostrato da tempo la sua corda, è stato criticato dall’interno e dall’esterno, e fin dagli anni settanta anche in Italia c’è stato chi come Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo poteva sostenere che gli sprofondamenti abissali del post-strutturalismo erano il rovescio speculare dell’eccesso di pretese del suo antonimo.

Non ci interessa qui riprendere il discorso, né insistere su errori, sviste, forzature, interpretazioni errate di Saussure o Hjelmslev, semplificazioni come quella della coppia metafora/metonimia proposta da Jakobson o altro ancora. Anche perché credere che un paradigma ceda per collasso interno (o per cattiva alimentazione: se avessimo letto meglio Bachtin, o Benjamin qualche anno prima…), e non per l’attrito col mondo in cui si va a impattare, è di un’ingenuità nemmeno commovente. Di ben altro momento è invece chiedersi cosa ci fosse dietro al successo di quel paradigma: di quale desiderio fosse sintomo, di quale speranza fosse indice, di quale richiesta di verità si facesse portatore.

Il mondo intero come testo: non solo la letteratura (dimenticando autore e lettore, storia e contesto) ma anche la società e la psiche umana. Questo hanno rimproverato agli strutturalisti tanto i loro oppositori old fashioned quanto i culturalisti che ne hanno ereditato lo scettro. Questo e la pretesa di possedere un metodo scientifico esatto in grado di descriverlo, quando invece la critica e le scienze umane in generale sono modalità di conoscenza per loro natura dialogiche, discorsive, interpretative. Ma il sogno (o l’incubo) di una critica trasformata in scienza della letteratura è stato l’estremo rifugio di quell’aspirazione all’universale che la modernità ha inscritto nel suo programma fondativo. A fronte della moltiplicazione all’infinito della produzione culturale, alla fungibilità dei suoi prodotti e alla loro sussunzione sotto il dominio della merce, la critica “scientifica” ha tentato di svolgere la stessa funzione di cattura e addomesticamento che le scienze fisiche esercitano nei confronti dell’infinito naturale. Uno strumento di controllo, e anche un regolatore omeostatico d’angoscia, non dissimile da quel «pensiero selvaggio» che secondo Lévi-Strauss non serve solo a designare gli scambi e servizi in cui si articola la divisione del lavoro sociale, ma a situare la presenza dell’uomo nel cosmo nel momento in cui non ha la possibilità di farlo come soggetto.

Alla critica come scienza si è aspirato fin dal positivismo. Formalismo e strutturalismo praghese hanno dato il loro contributo. Ma non è un caso che quel desiderio sia divenuto egemone negli anni sessanta, al tempo della definitiva trasformazione delle società moderne in società opulente, fondate sul consumo di massa: una accolita di merci (e di comportamenti sociali a esse ordinati) tanto più sconfinata di quella che aveva di fronte a sé Karl Marx.

Innumerevoli, scriveva Barthes in un testo-manifesto come l’Introduzione all’analisi strutturale del racconto, sono i racconti del mondo. Per parlarne, la critica deve compiere lo stesso gesto che ha inaugurato la linguistica moderna: diventare deduttiva, ipotizzare una struttura soggiacente, un modello di tutti i modelli, da cui poi ridiscendere alla molteplicità dei fenomeni concreti altrimenti non intellegibili.

Che si trattasse di un programma irrealizzabile, Barthes è stato tra i primi a capirlo, e lo ha detto in S/Z. Ma a noi interessa qui intenderne l’intima necessità storica. Si apre davanti al critico lo spazio sterminato della letteratura-mondo, orale e scritta, intessuta di una miriade di imprestiti, interscambi, ibridazioni tra il centro e la periferia. E poi le altre arti, gli altri media. E poi la semiotica, che ravvisa segni e codici in ogni recesso della produzione sociale. Aggiungiamoci l’alfabetizzazione di massa, l’aumento vertiginoso della produzione e del consumo, il tramonto di quelle confraternite di gusto che sono le élites, le classi superiori. Troppa grazia. Se però la cultura è un sistema di sistemi, una rete di strutture riconducibili tutte a un’unica struttura sovraordinata (la quale, una volta individuata, avrebbe dovuto coincidere con la natura umana, anche se non lo si ammetteva volentieri, Chomsky a parte) allora abbiamo una chiave universale per accedervi, dominarla, metterla in comunicazione con se stessa. Se tutti i sonetti, da Dante a Baudelaire, sono analizzabili con la stessa procedura, se addirittura oggetto della teoria, come ha scritto Gérard Genette, non è solo il reale ma l’intero «possibile letterario», i testi scritti e quelli ancora non scritti, allora non solo abbiamo una bussola, ma possiamo argomentare i nostri giudizi, e comunicarli, capire e farci capire da chiunque, Ottentotti e Parigini, una volta diffusa la buona novella del metodo. Un metodo si può insegnare, condividere, mettere a punto collettivamente in quel processo di continua aspirazione all’universalità senza la quale della modernità non è più nulla.

Era un errore: ma un errore generoso, non un peccato d’orgoglio.Un errore, semmai, tragico, risultato di un accecamento, ovvero dell’incapacità di vedere quanto l’universalità si stesse sempre più implacabilmente realizzando come dominio del valore di scambio, cioè come trionfo della merce. La struttura vagheggiata dai teorici del Novecento è il nome d’arte sotto cui esercita la realtà della merce, nella sua totale requisizione dell’universo sensibile e intellegibile, lavoro umano compreso, creatività inclusa. Potranno mutare le risposte; ma ogni teoria e ogni critica a venire non potranno, anche in ricordo di quel sacrificio, mai fare a meno della consapevolezza di avere presto o tardi un appuntamento obbligato con quel Moloch. Hic Rodhus, hic salta.

Nel secondo cerchio si contempla la fine del paradigma ermeneutico Discende dallo stesso stato di cose appena ricordato. L’interpretazione si è sempre configurata come una pratica da applicare a oggetti di valore già garantito. Prima il testo sacro, poi quello giuridico, e solo dalla fine del Settecento quello letterario, quando la letteratura è stata elevata a oggetto di valore sapienziale come reazione a quella fine del sistema dei generi (alti e bassi, con i loro corrispettivi pubblici) in cui consiste, come ha mostrato Jacques Rancière, il passaggio dal regime delle belle arti e delle belle lettere a quello dell’estetica moderna, soggettiva e proprio perciò impossibilitata a stabilire con certezza i propri confini. Al disorientamento per la perdita di distinzione tra ciò che è costitutivamente (e non condizionalmente, per rifarsi a una nota distinzione di Genette) artistico e ciò che non lo è, si è risposto con la sacralizzazione del letterario, le sacre de l’écrivain di cui ha parlato Paul Bénichou, il poeta che scende alle Madri o che si fa veggente. Un veggente bisogna interpretarlo. Perché solo testi privilegiati (fondativi, decisivi, complessi, difficili) hanno diritto all’interpretazione. In claris non fit interpretatio. Per questo l’interpretazione letteraria ha potuto per un paio di secoli diventare un mestiere, forte di un’alleanza nel segno dell’autorità che teneva insieme sapere e potere, cultura e istituzione, prestigio e cariche, metodo e carriera. Ci sono oggetti più importanti di altri ed io, l’interprete, sono l’unico accreditato a parlarne in ragione della mia competenza, della mia accuratezza, del rigore dei miei procedimenti: lo riconosce anche lo Stato, che per questo ha istituito delle cattedre apposite.

L’idea stessa che la critica sia interpretazione – e implicitamente o esplicitamente teoria dell’interpretazione – è un evento databile. Voltaire non l’avrebbe capita. Chi avesse chiesto a Racine perché scriveva si sarebbe sentito rispondere che lo faceva per la ricreazione dell’honnête homme, non certo per farsi veggente. Ma è databile anche la sua morte. Il dominio della merce, nato insieme al regime dell’estetica per parto gemellare, doveva portare sempre di più ad affiancare ed equiparare ai testi “alti” un universo di produzione simbolica fatta di oggetti che, se così si può dire, non desiderano affatto essere interpretati. Cultura di massa, industria culturale, mainstream, poco importano i nomi. Un videoclip, uno spot, una produzione blockbuster non li si interpreta con gli stessi strumenti di un film di Antonioni.

Più ancora, non li si interpreta proprio. Davanti a questo tipo di prodotti (che sono in schiacciante maggioranza; che rappresentano il principale mezzo di acculturazione delle nuove generazioni; che generano valore, perché si vendono e perché impongono modelli; che stanno unificando in un gigantesco mediascape l’intera superficie planetaria) l’atteggiamento interpretativo è fallace per definizione. Nulla di più ridicolo di un docente di scienza delle comunicazioni intento a spiegare a un diciottenne “come è fatto” un clip che quello capisce meglio di lui, a colpo d’occhio, mentre con una mano invia SMS e con l’altra chatta su Facebook. Velocità, superficie, surfing, fruizione distratta (quella già messa a fuoco da Benjamin per il cinema), presa d’atto senza più rovelli abissali che il mondo vero è diventato favola, sono le attitudini richieste: l’esatto contrario dell’atteggiamento interpretativo.

Né morde più di tanto sopra questa galassia testuale l’altro tradizionale ramo dell’attività ermeneutica: lo smontaggio dell’errore, il debunking, la critica dell’ideologia implicita tanto nel codice quanto nel messaggio. Tu vedi questo, ma in realtà (dove “in realtà” sta per “in profondità”) le cose sono ben diverse. Intanto perché la dimensione della profondità è bandita. E poi perché nessuno è veramente ingannato da uno spot: la partita non è questa. La Willing Subspension of Disbelief è uscita dai suoi cardini, si è fatta habitus forma di vita, attitudine antropologica che addestra il destinatario alle prestazioni necessarie a sopravvivere nella società del capitalismo cognitivo: opportunismo, disincanto, molteplicità senza sintesi, reazione immediata agli stimoli, quel tanto di piacere che è necessario a svolgere volontariamente una prestazione comunque dovuta. E infatti, perché mai governi e capitali privati dovrebbero pagare dei professionisti del debunking? Il limite di quei dipartimenti di Studi Culturali in cui è andata a rifugiarsi (pardon: a trionfare) la teoria non consiste proprio nella loro pretesa di allevare ex cathedra dei sovversivi? A fine Ottocento si deridevano i Kathedersozialisten. A inizio Duemila l’impressione è talvolta la stessa.

Da questo circolo non si esce facendolo girare all’indietro. Il prestigio e il carisma della critica non ritorneranno. E bisogna avere il coraggio di affermare: per fortuna. Erano le vestigia di un mondo gerarchico. Solo assentendo a questo tramonto le tecniche dell’interpretazione potranno essere volte a un compito inedito e migliore, qualcosa che, come il «sogno di una cosa» di cui parlò una volta Marx, abbiamo sempre desiderato senza mai averlo davvero. Perché ciò accada bisogna fare un esercizio di quella che Foucault chiamava l’ontologia del presente: bisogna cogliere l’emergenza di una possibilità che, insieme, era da sempre lì, e, nello stesso tempo, solo ora emerge come effettivamente possibile. Più che fornire altre interpretazioni (indagando al tempo stesso le condizioni di possibilità dell’interpretazione), la critica e la teoria devono avventurarsi in un terreno già da sempre alla loro portata, ma mai esplicitamente rivendicato come proprio. Devono farsi, da interpretazione, esemplificazione, imparare a pensarsi, più che come pensiero e comunicazione, come un gesto, una performance, un evento, un processo costituente che si dà le regole nell’atto del suo stesso accadere. Devono farsi paradigma, modello, esempio di una politica delle verità (per parafrasare Badiou) che non è possibile addurre se non attraverso quell’esempio medesimo. Devono sostenere davanti a chi le ascolta: non conta tanto cosa dico e nemmeno il metodo con cui lo dico, ma piuttosto il fatto stesso che attraverso le mie tecniche io possa prendere efficacemente la parola Non: guardate cosa c’è in questo testo, ma piuttosto: guardate cosa è possibile fare leggendo, guardando e ascoltando questo testo. Un fare, dunque, che aspira al rango dell’agire: praxis, non poiesis, per riprendere una distinzione che struttura il lessico della polis antica. Un processo che ha il proprio fine in se stesso, e non nel fatto di mettere capo a un oggetto esterno a sé, come accade invece nella poiesis, nella produzione. Un atto radicalmente, costitutivamente politico, tanto più tale quanto più i risultati dell’attività critica e teorica diventano di giorno in giorno meno spendibili nel circuito della produzione. Un atto sovrano, e una promessa di felicità, perché soltanto ciò che non ha altro fine cui tendere oltre se stesso può generare qualcosa come una felicità terrena. Solo passando da enunciato a gesto, da simbolo a esempio, da discorso ad atto, la teoria e la critica possono ancora pretendere a un destino. Non a caso i filosofi antichi collocavano al cuore della polis il bios theoretikos.

Il terzo cerchio, infine, citato da ultimo ma primo per genealogia e importanza: la crisi della secolarizzazione. Torniamo per un attimo alla definizione di Jameson: l’inimicizia radicale tra teoria e reificazione, il linguaggio come perpetuo flusso, come energheia e non come ergon, la critica dell’ideologia, non la rinuncia alla verità ma la sfida alla menzogna. Un gesto, ancora una volta, più che un insieme di concetti e tecniche.

Da dove trae origine? Non è difficile rispondere. Da quella sfida all’autorità della religione che era implicita, moderata o estremistica che fosse, nel processo che porta il nome generico di illuminismo. Teoria e critica come sintomo e insieme come fattore di secolarizzazione. Come contesa per la verità con le religioni rivelate, quand’anche si accettasse di concedere loro, come faceva per esempio Voltaire, un’utilità pratica (per tenere a freno le masse: non tutti possono essere illuminati) e un nocciolo di ragione (un qualche dio dovrà pur esserci); ma pur sempre, appunto, per graziosa concessione della ragione. Le cose ultime sottratte dalle mani dei teologi (e poi, non senza un lungo e tortuoso andirivieni, anche da quelle degli scienziati, che pretendevano di averle ereditate). Solo arbitro la critica, e la teoria che ne è il risvolto autocosciente.Ma che questo atteggiamento abbia oggi perso pregnanze e legittimità è di un’evidenza che acceca. Nelle società secolarizzate il sacro rispunta da ogni dove, il mistero è quotidiano, il numinoso si trova in pieno rigoglio: basti pensare alla fortuna di produzioni librarie e cinematografiche come Il Signore degli anelli, Harry Potter, X-files, Il codice da Vinci; alla proliferazione incontrollata e antiecologica di vampiri e lupi mannari; alla stucchevole simpatia di cui gode il Dalai Lama, con grande scorno di Slavoj Zizek. Uno strano sacro, certo: consumabile, domestico, tascabile; ma straordinariamente efficace, complice anche quella generalizzata sospensione dell’incredulità che ha dalla sua, come si è visto, ragioni niente affatto frivole, prima fra tutte quella di garantire il nesso tra piacere e prestazione. Il sacro, diceva Durkheim, garantisce il passaggio dal necessario al desiderabile. In un mondo profano, Dio parla per spot: ovvero, il sacro è ovunque. Lo aveva già intuito (però denegandolo) l’estetica moderna, col suo perpetuo centramento tematico e formale sul dispositivo dello choc. Ma basta allargare lo sguardo oltre i confini del cosiddetto Occidente per accorgersi che la questione è assai più seria. La religione (e con essa la tradizione) è al centro del dibattito sul destino di molti paesi ex coloniali: arabi e indiani, africani e asiatici. Nella galassia degli studi postcoloniali sta facendo versare molto inchiostro la formula celebre di Edward Said secondo cui la critica è intrinsecamente «secolare»: penso in particolare al dibattito fiorito intorno alle riflessioni di un teorico eminente come Talal Asad. Ma cosa significa “secolare” presso popoli per i quali l’illuminismo era il sapere degli invasori? Non a caso c’è chi ha parlato di «coscritti della modernità». Come dobbiamo interpretare i loro linguaggi e i modi della loro politica? Non è lo stesso concetto di emancipazione troppo compromesso, ha osservato Dipesh Chakrabarty, con il nostro linguaggio, la nostra storia, il nostro angolo visuale? Una folla di contadini indiani si solleva in sciopero sostenendo che al momento buono apparirà un loro dio a guidarli. È perché non hanno ancora chiaro il concetto di lotta di classe? Dobbiamo chieder loro di applicare il nostro imperativo di debunking? La nostra teoria può veramente aspirare a essere universale? Se sì, come? E se no, se quel nesso con l’universalità in cui consiste il suo primo titolo di nobiltà viene rescisso, che ne resta? Non rischiamo di continuo di sentirci rivolgere da loro, come anche dai consumatori coatti ma tutt’altro che inconsapevoli delle nostre madrepatrie, il già citato no grazie, non ci demistificate niente, siamo a posto così?

Tanto più che, come va ripetendo da tempo Bruno Latour, nel nostro apparato critico è implicita una sorta di mossa segreta in due tempi che permette a chi la adotta di vincere sempre: a chi crede di vedere un fatto si insinua che in realtà ciò che vede è una proiezione del suo linguaggio su una realtà che non può mai conoscere direttamente; ma a chi ne deducesse di stare con ciò compiendo almeno un atto libero e sovrano (alla Karl Rove, per intenderci) si ribatte che in realtà in quella proiezione non c’è nulla di libero, in quanto condizionata dalle soverchianti e impensate forze dell’economia e della cultura, della struttura e della sovrastruttura. L’altro, non noi, si trova sempre nella posizione dell’idolatra: «it feels so good to be a critical mind». È bello sentirsi parte di una minoranza eroica. Basta poi non stupirsi se le maggioranze ti chiedono di toglierti dai piedi.

Minoranza, minorità, uscita dallo stato di minorità… Era il motto di Kant che abbiamo già citato. Élites, per quanto rivoluzionarie, coscienze dall’esterno di una massa desiderosa (e non solo bisognosa che sarebbe paternalistico e insultante) di credere più che di criticare. Pessima situazione. La radice vera della crisi. Il terzo cerchio è il più terribile di tutti. Quello in cui per la teoria ne va davvero, come diceva Don Abbondio, della vita. Come può rivendicare la dignità della sua genealogia – che è quella e non un’altra, non si scappa – in un mondo globalizzato che ha tutte le ragioni per diffidarne?

Una domanda cui sarebbe ridicolo rispondere in un saggio: non è un lavoro che si fa da soli né tutto in una volta. Da più di trent’anni vi si applicano non a caso tanto Spivak quanto il gruppo dei Subaltern Studies fiorito intorno a Ranajit Guha. Ma cerchiamo almeno una indicazione di percorso valida anche per chi non proviene dal Bengala e non insegna negli Stati Uniti (è il guaio della teoria voler essere sempre e nello stesso tempo universale e situata). Indicazione, d’altra parte, che dovrebbe risultare implicita da quanto siamo venuti dicendo fin qui.

Si è detto che quello strano oggetto che chiamiamo teoria può essere – da sempre e insieme solo ora – davvero possibile unicamente a patto che si pensi, in apparente contraddizione coi suoi termini, come esemplificazione di una prassi. Ma perché ci sia prassi è necessario che ci sia un soggetto. Non un Io – che, come insegna la psicoanalisi, è essenzialmente un meccanismo di difesa. Né meno che mai una cultura, espressione ambigua, scivolosa e temibile. Non per nulla è stata tanto facilmente scippata ai teorici (secondo i quali è un processo performativo sempre in costruzione ecc. ecc. ecc.) per mano di un’accolita di ideologi grossolani intenzionati a servirsene come di una clava verbale che più sostanzialista non si può: la nostra cultura, la loro cultura, lo scontro tra culture… È implicita anche nel concetto di cultura – comunque la si definisca: Bildung o Kultur, autopoiesis o retaggio ancestrale dei lari e dei penati – una dinamica di offesa e di difesa, un’immaginazione del confine. Vuoi, per i reazionari, come territorio in cui non far penetrare gli altri. Vuoi invece, in un senso più profondo, come continua espansione al di là dell’ambiente naturale da parte di una specie umana povera di istinti e ricca di pulsioni, incapace di distinguere come altre specie tra segnale (pertinente alla sopravvivenza) e rumore (trascurabile): poiché non abbiamo un ambiente ci inventiamo mondi. Ma non è mai la specie nel suo insieme che lo fa. Perché ciò avvenga è necessaria appunto l’entrata in scena di un’istanza cui sia possibile imputare la domanda: chi? Chi fa, chi ha fatto, chi ha intenzione per il futuro di far questo? Questa istanza è il soggetto.

Ma il soggetto è stato il grande assente, il capro espiatorio, il fulcro archimedico denegato di tutta la migliore teoria novecentesca: respinto come «fallacia intenzionale» dal New Criticism; degradato a mero esecutore di matrici nella semiotica e nello strutturalismo; decostruito dal post-strutturalismo; indebolito o sociologizzato dalla neoermeneutica e dall’estetica della ricezione; barattato con dubbio profitto con la sua reificazione in “identità” nella vasta galassia degli studi culturali. Con la parziale eccezione, lo si è visto, degli studi postcoloniali e subalterni, dove però per il momento è più un interrogativo che una soluzione. Se è dalla prassi che la teoria muove, e se è alla prassi che ambisce ritornare, il soggetto deve ricominciare a essere la sua preoccupazione principale.

Ed è proprio qui, seppelliti tutti i morti che c’erano da seppellire, che possiamo ritrovare un ruolo efficace anche alla pratica oramai spettrale della critica letteraria. Perché quale migliore addestramento al formarsi e al disfarsi del soggetto di quello che può fornirci l’uso esemplare che facciamo dei testi letterari?

L’esemplificazione è la madre, la matrice e la genealogia di ogni possibile soggettività a venire. Non c’è bisogno di essere un formalista fuori tempo massimo per sostenere che i testi letterari non hanno nulla a che vedere con la trasmissione di un qualsivoglia tipo di sapere. Non è così che funzionano, non è per questo che li scriviamo e li leggiamo. La letteratura non rappresenta mai un «che cosa» dice «chi»: mette in scena un agente, una coscienza, una ragnatela di rapporti possibili tra coscienze possibili: «tutto il conosciuto – diceva Bachtin – deve essere correlato al mondo in cui si compie l’atto umano e sostanzialmente legato alla coscienza agente, e solo per questa via esso può entrare nell’opera d’arte». Presuppone un soggetto perché lo finge. Familiarizza all’uso di sé attraverso l’altro. Mostra come si possa fare un’esperienza che è sempre in situazione e nello stesso tempo fuori dal recinto immediato del nostro angolo visuale. Al di là della cattiva infinità insita nell’opposizione tra individuale e collettivo, istituisce, come dicevano Benjamin e Adorno, il testo e chi lo legge a monade in cui si rispecchia l’universo. Singolarità, in potentia, universale, che è l’esatto analogo linguistico del soggetto materiale della prassi: perché solo nella prassi – necessariamente collettiva, se praxis è partecipazione nella polis – ci si incontra e ci si trasforma come singoli. Coi contadini indiani in rivolta ci confronteremo solo quando avremo la consapevolezza che le loro lotte concrete (e le nostre eventuali) hanno bisogno, per essere davvero efficaci in un mondo globalizzato, di sapersi immaginare a vicenda. Questo può insegnarci a fare la letteratura.

Ma sarebbe feticistico pensare che ciò accada in forza di una sua virtus intrinseca. La letteratura non fa nulla da sola. La letteratura è l’uso che ne facciamo, appunto, come soggetti. Per questo è necessaria la critica, e alla critica è necessaria la teoria, e alla teoria la prassi – e alla prassi la letteratura: in un circolo non più vizioso ma virtuoso. A chi obbiettasse in conclusione che in questo saggio di letteratura abbiamo parlato ben poco, si può in buona coscienza rispondere che non abbiamo parlato d’altro.

Daniele Giglioli

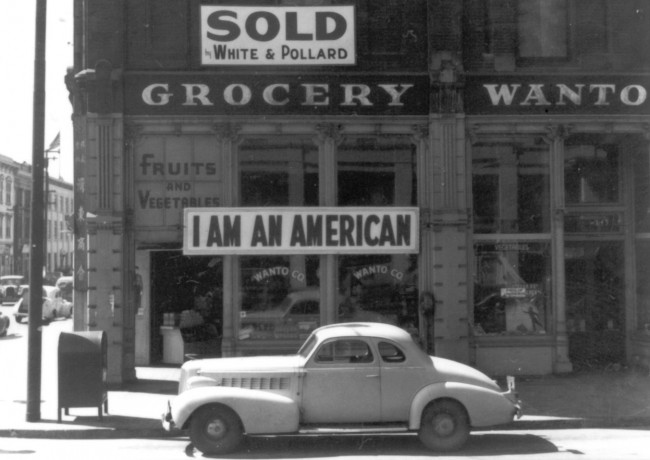

[Da “il verri” n. 45, In teoria, in pratica, Febbraio 2011. Immagine: Richard Serra.]

Nota.

La diffusione di concetti e metodi della teoria letteraria è illustrata da Remo Ceserani in Convergenze, Bruno Mondadori, Milano 2010. Teoria letteraria come critica dell’ideologia è il punto di partenza di Antoine Compagnon, Il demone della teoria. Letteratura e senso comune, Einaudi, Torino 2000. Di Bruno Latour si fa riferimento qui a Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern, in “Critical inquiry” 30: 2 Winter 2004, oltre che al suo classico Non siamo mai stati moderni, Elèuthera, Milano 1995. La definizione di teoria di Fredric Jameson deriva da un suo intervento al simposio sul “Futuro della critica” organizzato sempre da “Critical inquiry” nel 2003; la si legge nello stesso numero che ospita il saggio di Latour. Un buon bilancio delle difficoltà in cui versa la teoria è quello non più recentissimo ma molto accurato proposto dalla rivista “Moderna” nel 2005, con singoli saggi dedicati alla situazione italiana, inglese, francese ecc. Segnalo in particolare il saggio di Franco Marenco sulla critica inglese, in quanto contiene un elenco esilarante di titoli tutti costruiti in forma di variazione sul tema “contro la teoria/dopo la teoria”.

Chi scrive ha discusso la paura per il contagio del costruzionismo nelle scienze umane in un saggio su Umberto Eco, Carlo Ginzburg e la genesi del nuovo romanzo storico italiano, in un saggio di prossima pubblicazione nell’Atlante della letteratura italiana Einaudi, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà. La notizia che l’esercito israeliano si serve di Deleuze e Guattari (macchine da guerra flussi, rizomi…) si legge in Eyal Weizman, Architettura dell’occupazione, Bruno Mondadori, Milano 2009. Di Nietzsche si cita da Su verità e menzogna in senso extramorale, in Id., Frammenti postumi III, Estate 1872 – Autunno 1873, Adelphi, Milano 2005. Il saggio di Kant Che cos’è l’illuminismo, risposta alla domanda posta da una rivista dell’epoca, cui si fa più volte riferimento nel testo, si può leggere insieme alle altre risposte e a saggi coevi (di Mendelssonn, Hamann, Herder tra gli altri) nell’antologia curata da Nicolao Merker, Che cos’è l’illuminismo?, Editori Riuniti, Roma 1987.

Franco Brioschi e Costanzo di Girolamo hanno smontato pazientemente il paradigma strutturalista in libri come La mappa dell’impero, il Saggiatore, Milano 1983, e Critica della ragione poetica, Bollati Boringhieri, Torino 2002 (Brioschi), o come Critica della letterarietà, il Saggiatore, Milano 1977 (Di Girolamo). Di Barthes si cita da Introduzione all’analisi strutturale del racconto, in AAVV, L’analisi del racconto, Bompiani, Milano 1969; e da S/Z, Einaudi, Torino 1970. Di Gérard Genette, da Figure III, Einaudi, Torino 1973, e da Finzione e dizione, Pratiche, Parma 1994. Di Paul Bénichou è da tener presente La consacrazione dello scrittore. L’avvento dello spirito laico nella Francia moderna (1750-1830), il Mulino, Bologna 1993. Di Jacques Rancière, che ha molto influenzato questo scritto, rimando almeno a Il disagio dell’estetica, ETS, Pisa 2007, e Politica della letteratura, Sellerio, Palermo 2010. Una buona introduzione al pensiero di Badiou è il suo Etica. Saggio sulla coscienza del male, Cronopio, Napoli 2006. L’antipatia di Zizek per il ruolo ideologico del Dalai Lama si legge per esempio in Difesa delle cause perse. Materiali per la rivoluzione globale, Ponte alle Grazie, Milano 2008. Sul sacro popular-postmoderno fa osservazioni acute Em McAvan, The Postmodern sacred, “Journal of Religion and Popular Culture”, 22: 1 Spring 2010.

Sulla parola d’ordine della critica come procedura secolare il testo di riferimento per gli studi postcoloniali è Edward Said, The World the Text and the Critic, Harvard University Press, Cambridge (Mass) 1983. Un fecondo dibattito su secolarismo e critica è fiorito intorno alle opere di Talal Asad (tra le quali in particolare Formation of the Secularity: Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, Stanford (CA) 2003, e Is Critique Secular? Blasphemy, Injury and Free Speech, Townsend Century for the Umanities, University of California Press, Berkeley 2009, che contiene anche scritti di Judith Butler, Wendy Brown e Sana Mahmood). Qualche esempio: Michael W. Kaufmann, The Religious, the Secular, and Literary Studies: Rethinking the Secularization Narrative in Histories of the Profession, “New Literay History”, Volume 38: 4, Autumn 2007; Donald E. Pease, The Crisis of Critique in Postcolonial Modernity, “boundary 2”, 37: 3 (2010); la splendida formula sui colonizzati come coscritti della modernità è copyright di David Scott, The Conscripts of Modernity: The Tragedy of Colonial Enlightenment, Duke University Press, Durham (NC) 2004. Mentre vanno sempre tenuti sullo sfondo di queste discussioni Ranajit Guha (iniziatore dei Subaltern Studies), La storia ai limiti della storia del mondo, Sansoni, Firenze 2003; Gayatri Chakravorty Spivak, Critica della ragione postcoloniale, Meltemi, Roma 2004; e Dipesh Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma 2004. La cultura come tensione tra ambiente e mondo, istinto e pulsione, è uno dei temi dominanti dell’antropologia filosofica del Novecento (Gehlen, Plessner, ma anche un biologo come von Uexküll e un filosofo come Heidegger), ripreso di recente con grande vigore speculativo da Paolo Virno e Massimo De Carolis. La citazione finale di Michail Bachtin è tratta da L’autore e l’eroe, Einaudi, Torino 1979.