(proseguono gli Incontri ravvicinati di tutti i tipi. Questo è un po’ lungo, ma ne vale la pena arrivare fino in fondo. G.B.)

(proseguono gli Incontri ravvicinati di tutti i tipi. Questo è un po’ lungo, ma ne vale la pena arrivare fino in fondo. G.B.)

di Alberto Tonti

Seduto al tavolo da disegno nella zona dedicata agli ingegneri e agli architetti del Ministero all’Idraulica ad Algeri, attraverso una enorme vetrata che divide a metà l’open-space, incrocio per la prima volta lo sguardo dell’interprete russa che diventerà mia moglie. Irina Korsakova è alta, bionda, con gli occhi grigi e le labbra imbronciate, parla lentamente con il direttore del dipartimento e, ogni tanto, mi guarda come di sfuggita, ma non è così e io lo so.

Mi sta guardando perché le piaccio, già mi ama, ha deciso di vivere tutta la vita con me, se solo riuscissi a conoscerla potrebbe essere mia per sempre.

A ben vedere non è un vero e proprio colpo di fulmine ma piuttosto una sfida che mi spinge a concepire una serie di mosse per raggiungere l’obiettivo: i bigliettini, le mezze frasi in francese nei corridoi, il primo incontro di nascosto al mercato di Kouba, l’amore nell’appartamento dell’amica Valentina, la promessa di matrimonio. Tutto succede in un mese, sono frastornato e felice, alla faccia della delegazione sovietica.

Il contratto di Irina scade il 15 di ottobre, deve rientrare a Mosca e trovare il coraggio di comunicare ai genitori che si è innamorata di un italiano, che intende sposarlo e che, naturalmente, vuole andare a vivere con lui. E’ figlia unica, suo fratello gemello è morto durante il parto, Olga e Dimitri non hanno che lei e per lei stravedono, non sarà facile.

Passano lunghi mesi di tante lettere e qualche telefonata: la lingua è il francese che lei parla e scrive benissimo, che io parlo e scrivo malissimo. La storia che affascina me, spaventa lei. Irina più di una volta mi ha avvertito delle difficoltà che dovremo affrontare: un’infinità di carte da raccogliere a Mosca, i permessi dell’ambasciata italiana, la lontananza, le culture così diverse, e poi sarà vero amore? Siamo sicuri che ciò che è stato deciso lo vogliamo tutti e due fino in fondo? Non sento ragioni, ribatto punto per punto, sono pronto, deciso a tutto, questo matrimonio s’ha da fare. Mi crogiolo nella ferma convinzione che non possa esistere amore più grande, più insolito, più affascinante di quello che sto vivendo e che mi appare più forte e struggente di qualsiasi altro vissuto in passato.

Il volo Aeroflot SU 212 parte con quaranta minuti di ritardo ma è la prassi.

Mi accomodo al centro dell’aereo, poltrona lato corridoio. Una ventina di chiassose ragazze americane invadono la cabina con borsoni, zaini, sacche militari, gridolini, risate, sudore e gioia di vivere.

La più bella, l’unica bella, dopo aver trafficato coi bagagli, mi si siede vicino sorridente e mi offre un chewing gum.

“Sono Patricia, americana di Santa Barbara, ma sto a Gstaad in Svizzera a studiare al Montesano Institut, ma sono stata anche a Milano Roma e, soprattutto, Firenze, tu come ti chiami?”

“Alberto, sono italiano di Milano, ma sto ad Algeri a fare l’architetto e vado a Mosca perché domani mi sposo”.

“Nooo! Really? Con una russa? Tomorrow? Incredibile!”

“Eh già!”

“Fantastico e dove l’hai conosciuta tu?”

“Ad Algeri, era interprete nello stesso ministero dove io lavoro, l’avrò vista si e no cinque volte in tutto e abbiamo deciso di sposarci, un po’ una follia, no?”

“Perché una follia, dipende, se c’è l’amore… va bene anche così e poi è una storia bellissima: tu italiano, lei russa, incontrati ad Algeri, vai a Mosca per il matrimonio… sembra un film!”

Patricia parla, parla, parla. In tre ore e mezzo di volo racconta quasi tutta la sua vita. Io, pian piano, entro nei suoi bellissimi occhi, ammiro le labbra perfette, vengo inebriato dall’alito al peppermint, navigo cullato dalla voce rauca, poi mi accorgo che vorrei carezzarle i lucidi capelli biondi, prenderle la mano, stringerla forte, baciarla dappertutto e, quando le ruote del Tupolev toccano la pista, non posso più fare a meno di lei.

Un colpo di fulmine, un altro, ma questo è fresco, brucia forte, inebetisce. Quando lei, carica come un mulo, si allontana verso la scaletta, subisco un’interminabile extrasistole, mi accascio sulla poltrona, sudo freddo, mi gira la testa. Non realizzo se sta succedendo per via meccanica o per via mentale, se il cuore dà i numeri per colpa del cervello o perché improvvisamente si è guastato e di lì a qualche secondo darà definitivamente forfait. Appena la farfalla smette di svolazzare e posso riprendere fiato, opto decisamente per la causa mentale, mi rialzo in piedi, recupero il bagaglio a mano e mi avvio, ancora malfermo, all’uscita. Anche se è marzo, Mosca segna meno dodici e la prima boccata d’aria scivola come un ghiacciolo dalla bocca alle viscere, l’umore secreto delle ghiandole lacrimali sembra cristallizzarsi, il naso e le orecchie si astengono dalla percezione di esistere, l’aritmia in confronto è stata una bazzecola. Impietrito, scendo i gradini come un robot, entro nel pullman, sorrido a Patricia e svengo, crollando come un castello di carte.

Andare in Russia con viaggio organizzato è molto più conveniente che decidere di farlo da battitore libero, perciò il volo di andata, l’albergo a Mosca, il treno per Leningrado che mi porterà in viaggio di nozze e il volo di ritorno fanno parte di un unico pacchetto. La differenza rispetto al programma è che, adesso, dentro quel pacchetto c’è anche Patricia.

Un tempo l’albergo doveva essere molto accogliente, ora odora di muffa e l’antica eleganza si è trasformata in una soffice e polverosa coltre che ricopre tutto: pavimenti, pareti, poltrone, letti, specchi.

Steso su un enorme due piazze, prodigo di avvallamenti e grossi nodi di lana, medito sull’extrasistole, il gelo, la futura moglie ma, soprattutto, sulla fantastica californiana che ancora non sospetta nulla, che non può, neppure lontanamente, aver avuto sentore di cosa mi ha colpito in pieno petto e portato quasi in punto di morte.

Come può essere successo tutto ciò? Come può uno come me, seppure saltuariamente di tendenze libertine, arrivare a desiderare proprio adesso un’altra donna? Ora che sto per sposare una russa, come si fa ad innamorarsi di una yankee? Anche politicamente parlando sembra una bestemmia. Non ci si deve comportare così, bisogna assolutamente evitare altre occasioni d’incontro. Non sarà facile, certo, ma è opportuno, anzi vitale, mettercela tutta. E poi, diciamo la verità, un abisso le divide per cultura, per grazia, per dolcezza, per… per bellezza no, a dire il vero, e neppure per simpatia… però vuoi mettere tornare in Italia e poter dire a tutti gli amici “ti presento mia moglie russa” e tornare ad Algeri al braccio di colei che nessuno ha mai osato neppure sfiorare con un dito. Sono soddisfazioni. Le americane se le sposano tutti, che ci vuole: sono dozzinali, ignoranti, invadenti, sguaiate e col tempo ingrassano. Oddio se è per quello anche le russe non scherzano mica, comunque… non se ne parla nemmeno: la decisione è stata presa e basta!

Nella hall Patricia c’è, assieme alle altre. Si avvicina per chiedermi come mi sento adesso e dove me ne vado di bello.

“Meglio, grazie. Vado a casa della sposa a conoscere i parenti. Hanno preparato una piccola festa per la presentazione ufficiale.”

“Exciting! Sei emozionato?”

“Direi di no, mi emoziono per altre cose.”

“Per esempio?”

“I tuoi occhi, per esempio.”

“C’mon, non prendermi in giro! Vai al tuo appuntamento e cerca di fare bella figura”

Cosa mi è venuto in mente? I tuoi occhi… mi avrà preso per scemo, un povero italiano imbecille che ci prova con una americana mentre va a conoscere i parenti della sposa, non sta né in cielo né in terra. E’ proprio vero che a volte le parole fuggono senza il permesso del cervello, difficile capire dove si nascondono e perché, improvvisamente, si prendono la libertà di saltar fuori. Un mistero glorioso.

Dentro il taxi peloso, di quel pelo orribile dei pupazzi che si vincono nei luna-park, si crepa di caldo. Consegno il biglietto con l’indirizzo, l’uomo mi guarda sorpreso, con una serie di parole incomprensibili e alcuni segni molto più chiari mi fa intendere che quella strada è molto lontana e lui vuole essere sicuro che io ci voglia proprio andare. Certo che ci voglio andare! Ci sono venuto apposta a Mosca. Che si dia una mossa, è già in ritardo.

I colori principali sono solo tre: grigio, marrone e bianco. Un filtro lattiginoso e gelido allontana la realtà che scorre veloce al di là dei finestrini. I palazzi massicci e incombenti, tanto da dare la sensazione di non aver bisogno di fondazioni, fanno il paio con le persone che camminano lentamente. Gente resa goffa e ingombrante da strati di calzamaglia, pullover, giacconi, pellicce, guanti, sciarpe, enormi colbacchi. Orsi impacciati che sembrano andare a carbone, con tanto di vapore espulso dalle bocche, ad un ritmo cadenzato, bolso ma, allo stesso tempo, soffice, impalpabile. I vetri del taxi sono altrettanti schermi sui quali, per la prima volta, ho l’occasione di assistere a un film nuovo in multi-vision ma, da qualunque schermo mi arrivi l’immagine, la sensazione è che la scena sia sempre la stessa: grigia, marrone e bianca. Una cupezza senza fine che, se è possibile, si acuisce man mano che il taxi si allontana dal centro per inoltrarsi in sconfinate periferie con i toni dell’asfalto e del cemento smorzati da una pesantissima coltre di ghiaccio.

“Questa è mia madre Olga” dice Irina che in pochi mesi ha imparato bene l’italiano “ormai sai tutto di lei e questo è mio padre Dimitri, anche di lui sai tutto. Questo è mio cugino Vania, vive a Minsk ed è ingegnere minerario, ha fatto un lungo viaggio per essere qui con noi. Questa è mia zia Vera, è vedova da pochi mesi, suo marito è morto di cirrosi, forse è stato meglio così perché lei ne ha passate di tutti i colori. Questa è la mia amica Ludmilla, abbiamo fatto insieme l’università. Questo è Vladimir, nostro vicino di casa, eravamo fidanzati da ragazzi, adesso siamo solo buoni amici. Questa è Annuska, la più cara amica di mia madre, lei insegna canto ai bambini dell’asilo e appena può passa il resto del suo tempo qui in casa con noi. Questo è Andrei cugino di mio padre, lavorano assieme negli studi di montaggio della televisione, è bravissimo a ballare e a raccontare barzellette. Questo…”.

La stanza è piena di gente, tutti tirati a lucido, almeno così è nelle loro intenzioni. Sono sorridenti, affabili, affettuosi, nessuno escluso mi stringe forte e mi sbaciucchia ben bene: alla fine delle presentazioni ho le guance sporche di rossetto. Irina ride divertita e con un bel fazzoletto ricamato mi ripulisce delicatamente. Starebbe a me, adesso, dire qualcosa ma non sono mai stato un maestro. Usando il mio stentato francese biascico qualche parola di circostanza che Irina traduce letteralmente e tutti, all’unisono, annuiscono soddisfatti come se avessi pronunciato chissà quale straordinario discorso. Poi si passa al cibo e, soprattutto, ai liquidi: due bottiglie di vino dolce della Georgia, tre di spumante, ancora più dolce, di non si sa dove e dieci di vodka fortissima, per niente dolce. Assaggiando un po’ di tutto, entro in sintonia con quella massa di nuovi parenti e amici che mi vezzeggiano e che mi riempiono le spalle di pacche sempre più robuste con lo scorrere della vodka.

Prendendo spunto dai soliti luoghi comuni, lungo il corso della serata scopro con grande stupore che l’insalata russa da loro non esiste e che le montagne russe, a Mosca, si chiamano montagne americane. Alla fine sono, più o meno, tutti brilli. Irina è bellissima, innamorata e visibilmente felice per come sono andate le cose. Ma si è fatto tardi, devo rientrare e quando il cugino Andrei si offre di accompagnarmi tento di dissuaderlo. Che non si scomodasse prenderò un taxi, come all’andata. Non se ne parla nemmeno, a cosa servono i parenti soprattutto quando hanno la fortuna di possedere un auto? Andrei, oltre ad essere completamente ubriaco, non è in grado di parlare e, contemporaneamente, guidare. Quando apre bocca per dire cose incomprensibili tende ad andare fuori strada e se glielo faccio notare lui ride ripetendo “haraschò, haraschò”. Come Dio vuole la gincana termina di fronte all’albergo, un ultimo abbraccio suggella simbolicamente la completa accettazione della famiglia nei confronti dello straniero. Non sono in grado di decidere se è un bene o un male, forse sarà meglio dormirci sopra.

E’ una bella giornata di sole ma nevica. I due sposi sono inginocchiati in piazza, di fronte alla cattedrale di San Basilio. Una grande tenda bianca protegge la cerimonia da una luce accecante. Tutto intorno, uno squadrone di kabili impettiti, che impugnano lucide scimitarre, intona l’Internazionale. Io sudato, corro avanti e indietro lungo il corridoio centrale con una bottiglia di vodka in una mano e una copia della Pravda nell’altra. Patricia, seduta sul trono di un altare ricoperto da una stoffa a stelle e strisce, porta sul petto una fascia rossa con una falce e martello al centro. Si alza lentamente, sorride tra gli applausi dei presenti, con un gesto della mano ottiene il completo silenzio, si avvicina agli sposi, li benedice poi, lentamente, inizia a spogliarsi. I kabili adesso cantano Fever, gli invitati battono le mani a tempo, Andrei continua a correre fin quando non si prende uno sberlone dal padre della sposa. Irina si unisce a Patricia, sfila i guanti, si toglie la corona di fiori dal capo, butta via le scarpe e, languidamente, prosegue lo striptease fra le urla e i fischi di tutti. Io sono ancora in ginocchio, piango disperato, provo ad alzarmi, ad allungare una mano verso l’altare ma è come se fossi impastato di colla. Gli invitati mi circondano battendo le mani sempre più forte. I kabili adesso sono donne col viso coperto dal chador, ululano alla berbera ma danzano all’hawaiana. Patricia resta nuda, con addosso solo una paio di stivaletti da cow-boy, mastica chewing-gum e fa i palloncini. Irina, in mutandine di pizzo, si avvia verso l’ingresso della cattedrale. Suo padre urla “niet! niet! niet!”, Andrei urla “da! da! da!”. Metà degli invitati parteggia per uno, metà per l’altro. Volano prima insulti, poi spintoni e pugni. Sono io quello che ne riceve di più, tento di alzarmi ma sono bloccato, tento di gridare ma è come se fossi diventato muto poi, finalmente, un urlo terrificante scaturisce irrefrenabile.

In piedi sul letto, esco angosciato dalla scena. Sono sudato, arruffato, stravolto, accendo la lampada sul comodino, un conato mi sale velocemente dalle viscere, faccio appena in tempo a gettarmi carponi davanti alla tazza del gabinetto dove mi libero dall’incubo, dal cibo, dalla vodka e dalla cattiva coscienza.

Alle otto la sveglia è come una siringa che mi attraversa il cervello, il mal di testa è potente, la lingua è cartavetrata, le ossa dolgono: condizioni ideali per una delle giornate più importanti della mia vita. Le nozze sono fissate alle undici. Nella saletta della prima colazione Patricia sta bevendo un succo di frutta, alza lo sguardo e resta folgorata sia dalla mia eleganza che dalla mia faccia.

“Stai andando a un matrimonio o a un funerale?”

“Ho bevuto troppo ieri sera, come sto?”

“Un vero dandy, ma sei pallido come un cencio”

“Scommetto che cencio l’hai imparato a Firenze”

“Perché è sbagliato in italiano?”

“No, no è perfetto. Parli benissimo la nostra lingua. E’ vero mi sento proprio uno straccio, poi stanotte ho avuto una specie d’incubo…”

“Mentre fai colazione raccontamelo, se hai voglia…”

Per la seconda volta apro bocca prima che il cervello me lo impedisca e, fra una sorsata di caffè e un pezzo di croissant, le racconta tutto il sogno per filo e per segno. Patricia non riesce a trattenere le risate. Più ride, più entro nei particolari, ricamo, arricchendo la scena fin quando lei, tenendosi la pancia con le mani, mi prega di smetterla.

“Unbelievable! Dovresti raccontarlo a qualcuno che se ne intende per farti spiegare cosa significa”

“Lo so io cosa significa. Ma è tardi, devo andare”

“Wait, cosa significa secondo te?”

“Te lo dico stanotte sul treno per Leningrado”

“Ma stanotte sul treno sarà la tua prima notte di nozze…”

“E allora? ”

Uscendo dalla saletta ho la netta sensazione che, alla mie spalle, il suo sguardo mi stia carezzando. Sono convinto che anche lei, ormai, sia attratta in maniera irresistibile. Sorrido quando entro nel taxi. Una piccola spirale di gioia mi sale dallo stomaco verso la gola perché, mentre sto andando a sposare una russa, sono sicuro di aver fatto breccia nel cuore di un’americana e la cosa, non solo non mi procura disagio ma, al contrario, mi esalta.

Il palazzo dei matrimoni assomiglia ad un qualsiasi altro palazzo di Mosca, forse solo un po’ più elegante. Nell’atrio d’ingresso ci sono Irina, i suoi genitori, i cugini Vania e Andrei, la zia Vera. Baci e abbracci, una pacca sulle spalle poi veniamo ammessi nella sala d’attesa dove altre coppie si sorridono, annuendo a vicenda. Come dal dentista, bisogna aspettare il proprio turno. Irina, tenendomi per mano, mi spiega come avverrà la cerimonia: niente di particolarmente complicato, in dieci minuti tutto sarà finito. In fondo non chiedo di meglio. Nonostante mi fossi immaginato per il mio matrimonio un’altra sceneggiatura e un’altra scenografia, adesso non vedo l’ora che sia tutto finito. La situazione mi addolora. Ormai mi sono definitivamente convinto: sono in procinto di compiere il più grande errore della mia vita. Irina è davvero deliziosa ma Patricia è semplicemente speciale, sto sposando la prima ma vorrei essere in albergo con la seconda. Mai mi sono sentito così confuso, stupido e, allo stesso tempo, felicemente incosciente.

Il treno parte alle 21.30 dalla Leningradskij vokzal. Tanto è gelida la stazione quanto è bollente lo scompartimento riservato al gruppo di turisti di cui facciamo parte Patricia, io e la mia dolce metà. L’incontro fra la russa e l’americana è sorprendentemente caloroso, sembra che si conoscano da sempre, sono già amiche alla prima stretta di mano. Patricia, in un ottimo francese, le racconta di lei, così come aveva fatto in aereo con me. Irina l’ascolta affascinata, annuisce di continuo, sorride, quando non capisce qualcosa pretende maggiori dettagli. Le prime due ore della luna di miele se ne vanno così. Quando ci ritroviamo finalmente soli nello scompartimento a noi riservato, prima che il rito carnale di prammatica ci avvolga in una spirale travolgente, Irina fa in tempo ad esclamare:

“Vraiment belle et sympathique cette americaine, n’est pas!”.

L’effetto che l’inattesa sortita ottiene sul mio apparato genitale è, semplicemente, paralizzante tanto da obbligarmi a trovare una scusa immediata, nel tentativo di prendere tempo e invertire in qualche modo la tendenza.

“Excuse moi, mon amour, je ne sais pas ce qui m’arrive mais je crois d’avoir un terrible mal au ventre, je reviens tout de suite”

Immedesimatomi nella parte del diarroico, esco velocemente dallo scompartimento e corro in fondo al vagone verso la toilette da dove, proprio nello stesso istante, esce Patricia. Lei non fa neppure in tempo a ipotizzare uno sguardo interrogativo che si ritrova in bocca la mia lingua forsennata. Come nei film, all’inizio tenta di divincolarsi, poi si lascia andare e ricambia con la stessa moneta, finanche in sovrapprezzo. La scena va avanti fino al primo intervallo per riprendere fiato. Mi rendo conto che è quasi mezzanotte e, prima che il sogno si frantumi, le sussurro:

“Devo andare adesso, ma non addormentarti, appena posso vengo da te”.

Tornato da Irina, l’esibizione maschia che riesco a esprimere rasenta la perfezione, l’amplesso è talmente poderoso che la stessa sposa non crede ai propri sensi. Riesce appena a dirmi quanto sia stato fantastico prima di chiudere dolcemente gli occhi e addormentarsi di colpo. Mi accendo una sigaretta, resto immobile a rimirare la notte rischiarata dalla luna e dalla neve che copre la campagna, sorrido soddisfatto poi, lentamente, scivolo via, m’infilo camicia e pantaloni ed esco in corridoio. Lo scompartimento di Patricia è al buio, con la fede nuova di zecca picchietto timidamente sul vetro della porta. Niente. Ci riprovo. Niente. Sto per andarmene quando sente un rumore, si gira, lei è lì che, sbadigliando, si stropiccia gli occhi.

“You are totally crazy! Do you know what I mean?”

Annuisco, la prendo per mano e comincio a raccontarle la mia vita, lì in piedi nel corridoio, appoggiati alla parete, mentre dal finestrino la Russia a nord-ovest di Mosca scorre via veloce. Sono appena arrivato al periodo delle scuole elementari quando il treno si ferma alla stazione di Kalinin, a quello del liceo quando siamo a Vysni Volocecek, a quello dell’università alla stazione di Bologoje. Mentre la notte è indecisa se abbandonare o no a favore dell’alba, imperterrito le sto ancora narrando aneddoti, sensazioni, dettagli, non intendo tralasciare nulla. Senza vergogna, con una faccia tosta che neppure credevo di avere, la persuado di aver commesso un errore madornale, che non avendo altra scelta mi ero dovuto assoggettare, ma è lei la metà della mia mela, ne sono convinto al cento per cento, deve credermi, deve dirmi che mi ama e che non può più vivere senza di me.

Sia per il fiume di parole che l’ha investita, sia per la stanchezza e il sonno che ormai la inebetiscono, lei ha solo la forza di dirmi di sì e di farsi promettere, però, che i prossimi giorni dovranno trascorrere senza incontrarsi mai: lei vuole mettere la testa sotto terra fino al momento del ritorno in Italia, d’accordo? D’accordo!

Leningrado appare di gran lunga più affascinante di Mosca. Il pallido sole di fine marzo annuncia l’inizio del disgelo. Il ghiaccio che attanaglia il mar Baltico blocca ancora l’accesso principale al porto, ma a giorni le acque gelide fluiranno libere attorno le piccole isole sulle quali è costruita la città. Durante le lunghe passeggiate sorprendo Irina mostrando una profonda conoscenza delle vicende architettoniche di monumenti, chiese, palazzi, strade e piazze. In vista del viaggio di nozze, prima di partire, mi sono preparato a dovere su vari testi e, adesso, posso sfoggiare tutto il mio sapere, facendo un figurone. Quando discetto sugli architetti italiani, che hanno operato lì dalla fine del seicento in poi, sembro una di quelle insopportabili voci incise su nastro da visita guidata. Irina pende dalle mie labbra e si convince sempre più di aver fatto la scelta giusta.

Leningrado appare di gran lunga più affascinante di Mosca. Il pallido sole di fine marzo annuncia l’inizio del disgelo. Il ghiaccio che attanaglia il mar Baltico blocca ancora l’accesso principale al porto, ma a giorni le acque gelide fluiranno libere attorno le piccole isole sulle quali è costruita la città. Durante le lunghe passeggiate sorprendo Irina mostrando una profonda conoscenza delle vicende architettoniche di monumenti, chiese, palazzi, strade e piazze. In vista del viaggio di nozze, prima di partire, mi sono preparato a dovere su vari testi e, adesso, posso sfoggiare tutto il mio sapere, facendo un figurone. Quando discetto sugli architetti italiani, che hanno operato lì dalla fine del seicento in poi, sembro una di quelle insopportabili voci incise su nastro da visita guidata. Irina pende dalle mie labbra e si convince sempre più di aver fatto la scelta giusta.

Come da promessa, non cerco Patricia e lei non cerca me. La luna di miele non subisce alterazioni, i sei giorni a Leningrado trascorrono più all’insegna della cultura e del turismo che dell’amore. Di giorno, mano nella mano, ce ne andiamo in giro per conto nostro senza seguire il programma del gruppo. Di notte, chiusi in camera, parliamo, parliamo, parliamo, fin quando Irina, esausta, non piomba in un sonno pesante.

Leningrado è una buona medicina per i miei turbamenti sentimentali. La maggior parte del tempo la trascorriamo all’interno dell’Ermitage. E’ girando fra le stanze del museo che, improvvisamente, mi blocco di fronte a una piccola scultura in bronzo, una testa di ragazzo, sul cui basamento c’è una targhetta con su scritto: Francesco Susini. Irina guarda prima il bronzetto poi me. Assumendo un aria di sussiego, prendendola per mano, le spiego che la mia mamma è una Susini e che si tratta di un mio antenato, figlio di Antonio scultore fiorentino vissuto a cavallo fra il cinquecento e il seicento, che conosco alcune sue opere esposte a Firenze, Vienna e Dresda ma che non sapevo nulla di questa e, quindi, anche per me è una bellissima scoperta. Quest’ultima, fortuita rivelazione per Irina è come una definitiva consacrazione: suo marito vanta persino un antenato famoso, tanto da avere un posto nei musei più importanti del mondo, non avrebbe mai sperato tanto.

Il volo per Milano è previsto alle 14.15. Sull’auto che mi conduce all’aeroporto ci sono il cugino Andrei alla guida, la sposa, mamma Olga e papà Dimitri. Dopo i racconti entusiastici di Irina sul viaggio di nozze e, soprattutto, dopo aver appreso della presenza di un Susini all’interno dell’Ermitage, i residui dubbi che i genitori avevano coltivato nei giorni successivi al matrimonio si sono disciolti come neve al sole. Per non parlare di Andrei, che si sente visibilmente onorato di poter annoverare in famiglia un parente di così antica e importante discendenza.

Per motivi burocratici, purtroppo, Irina dovrà restare in Russia ancora per qualche mese: le carte per il suo definitivo trasferimento sono lunghe da ottenere, ma con un po’ di pazienza potremo presto ritrovarci e vivere felici un futuro sicuramente radioso. Quando l’altoparlante annuncia l’imbarco, l’emozione coglie tutti. Gli abbracci, i baci, le carezze si sprecano, i fazzoletti umidi sventolano.

Sull’aereo Patricia si è accomodata in fondo, ha lasciato un posto vuoto accanto a sé e la vicenda riprende da dove si era interrotta, come se niente fosse. Le tre ore e passa di viaggio bastano e avanzano per riannodare il filo che ci lega, per spingerci uno fra le braccia dell’altra. La convinco a proseguire il viaggio con me fino ad Algeri, dove potremo stare assieme senza dover giustificare niente a nessuno.

Una brutta sorpresa, però, ci attende all’arrivo: lei ha un passaporto USA e in Algeria gli americani possono entrare solo col visto.

“Ma tu non sapevi?”

“No, se lo avessi saputo… pensi che ti avrei fatto arrivare fin qui?”

“Adesso cosa facciamo?”

“Ci penso io, stai tranquilla”

Senza palesare il panico che mi opprime, mi metto alla ricerca di un ometto che ho conosciuto tempo addietro, un funzionario di polizia di stanza all’aeroporto. Dopo una buona mezz’ora, alla fine, lo trovo al banco della dogana, gli spiego la situazione e, col suo intervento, ottengo un visto provvisorio.

Il termometro segna ventidue, lo sbalzo di oltre trenta gradi si fa sentire ma il clima è talmente piacevole che a Patricia sembra di essere arrivata in California, solo durante il percorso che ci porta da Dar-el-Beida in città si rende conto che non è proprio la stessa cosa. I francesi, prima di abbandonare definitivamente il paese, determinati a fare terra bruciata, hanno fatto saltare molti edifici e le ferite, dopo tanti anni, sono ancora lì perché il governo ha preferito costruire palazzi orrendi piuttosto che ristrutturare. La città bianca mantiene il suo fascino solo in centro, nella zona attorno al porto e nei vecchi quartieri residenziali sulle colline. Il mio appartamento a Sidi Ferruch è al piano terra di una bella casa a due piani, sulla costa, a due passi dal mare: è lì che passerò con l’americana la mia seconda luna di miele.

Al mattino presto mi presento al Ministero, ci resto fino alle tre di pomeriggio poi, con la mia Peugeot 204, torno a casa dove mi aspetta lei che, dopo una mattinata in spiaggia, solitamente studia, sdraiata sull’amaca in giardino. Quello è il momento in cui la desidero di più. La bacio, la prendo per mano, la porto in camera da letto e, per oltre due ore, m’impegno a dimostrarle tutte le mie capacità amatorie.

Prima del tramonto ce ne andiamo al piccolo porto per aspettare l’arrivo dei pescatori. Dalle cassette gettate sul molo scegliamo accuratamente il pesce per la cena: solettes, loups de mer, sardines, meroux, crevettes. Io cucino, lei prepara la tavola. Dopo mangiato io lavo i piatti, lei ascolta i Beach Boys o John Kongos. A volte abbiamo ospiti, altre volte veniamo ospitati. Spesso ci concediamo romantici tête à tête al ristorante dell’hotel Saint George, chez Catherine o in un minuscola trattoria a La Mandrague. I giorni scorrono sereni, uguali uno all’altro. Sto facendo le prove per una futura vita matrimoniale, solo che ancora non è ben chiaro con chi. Lei trascorre pigramente le giornate: spiaggia, libri d’arte italiana e francese, musica pop. Coccolata, viziata, amata, annoiata, Patricia si rende presto conto che non sono poi un uomo così speciale, soprattutto a letto dove, diciamo la verità, probabilmente ha provato di meglio.

“Devo tornare a Gstaad. Fra meno di un mese ho gli esami da fare. Se mio padre sapesse dove mi trovo in questo momento…”

“Va bene, ma alla fine di giugno ti raggiungerò e ce ne andremo in vacanza assieme”.

Patricia parte il 29 aprile con un volo Swiss Air alle 12.30: non la rivedrò mai più.

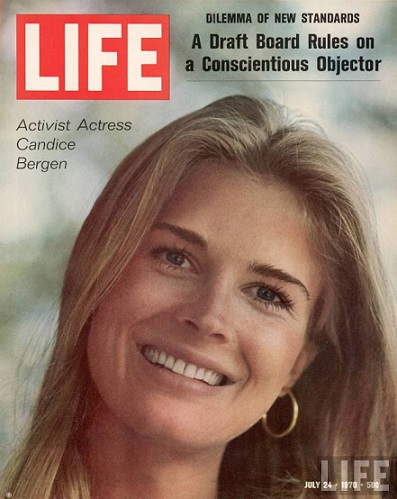

Alcuni anni dopo, appena tornato in Italia gli amici ritrovati mi portano a vedere un film di cui, al momento, tutti parlano: Soldato Blu. Quando partono le prime immagini, colto da uno stupore irrefrenabile, mi metto a urlare:

“Patricia! Ma quella è Patricia!”

Zittito dagli amici e, soprattutto, dal pubblico, mi rendo conto che ora è diventata un’attrice famosa, si chiama Candice (Patricia) Bergen, è ancora più bella ed è stata la donna della mia seconda luna di miele.

di Hakan Günday

di Hakan Günday

]

]

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta