di Damiano Sinfonico

La cosa più snob è vivere a Parigi per poter dire “io non ci vivrei”.

Una casa è più grande di poche stanze e più piccola di un’idea.

Una tesi è un’opera di finzione ben documentata.

I poeti hanno un bel ritratto.

di Damiano Sinfonico

La cosa più snob è vivere a Parigi per poter dire “io non ci vivrei”.

Una casa è più grande di poche stanze e più piccola di un’idea.

Una tesi è un’opera di finzione ben documentata.

I poeti hanno un bel ritratto.

di Giorgio Mascitelli

Giunto alla per certi versi ragguardevole età di anni ventotto, Guido della Veloira si trovò a passeggiare e a ponderare passeggiando il proprio avvenire. La diffusione delle famiglie mononucleari e l’ormai prossima definitiva estinzione di qualsivoglia forma di stato sociale rendevano assolutamente tempestiva la fondazione di una famiglia con prole numerosa, che una volta cresciuta avrebbe abbondantemente compensato i costi di svezzamento ed educazione coi vantaggi del numero di fronte ai singoli. Il fatto di tornare a essere un paterfamilias in una società tendenzialmente atomizzata sarebbe stato un prezioso asset nel suo portfolio di risorse aggiuntive che avrebbe potuto risultare addirittura vincente in ragione della sua controtendenzialità ed essere così premiato come il rialzista che annusa il ribasso venturo prima del gregge e come il salmone che risale per primo la corrente. Che la fine della previdenza sociale avrebbe generato famiglie numerose, questo lo prediceva anche fior fiore di algoritmi, anche se poi le addizioni e le sottrazioni quotidiane e/o mensili sembravano indicare l’opposto. Ma quest’ultima era solo della banale aritmetica.

Due i problemi che si frapponevano o sembravano frapporsi all’esecuzione del disegno: il primo, alquanto superabile tutto sommato, di trovare una giovane donna di vent’anni, ché non era cosa da primipare attempate, disposta a farsi ingravidare quattro, cinque o anche sei volte nel corso della sua unica giovinezza, che si fugge tuttavia e fugge alla grande, se non l’acchiappi e non la trattieni a viva forza fino agli anta, ma non a quei primi, ma a quegli altri o addirittura a quelli dopo, per tacere dei millanta; il secondo, più annoso, era che lo stesso autore del progetto non era particolarmente entusiasta di esso perché la sua realizzazione cozzava contro l’attuazione di un paio di quelli che unanimemente erano considerati pilastri dell’autorealizzazione personale, senza i quali vita non poteva dire d’essere degnamente vissuta. Innanzi tutto un’intensa attività sentimentale sessualmente appagante ed emotivamente impegnativa, che conducesse per via anatomica alla conoscenza psichica di sé e anche dell’altra, delle altre, ma per la verità più di sé: l’ altra la si conosce già perfettamente dopo che le hai visto l’ombelico e dopo che l’ hai viste bere due negroni sbagliati di fila. Anche se pensionisticamente raccomandabile, diventare plurigenitore pagante era obiettivamente d’ostacolo al raggiungimento di questa condizione appagante, che presuppone tempo libero e spazi disponibili alla promiscuità seriale o contestuale.

Il piacere di viaggiare era l’altro pilastro ( e quasi ogni pilastro è un ordine), sia nella forma in minore più turisticamente immediata sia più nobilmente in quella del viaggio professionale sia nella suprema della fuga del cervello. E non v’è dubbio che la famiglia numerosa sia stanziale e tenda alla stanzialità per costruire tutto il reticolo di contatti, posizioni, relazioni e abitudini che fan crescere & prosperare. Non ostava invece la fondazione della famiglia numerosa al terzo di questi pilastri ovvero al possesso, e alla maestria nel suo impiego, di tutta una fitta oggettistica elettronica che l’industria della valle del silicone metteva a disposizione per tutti i momenti della giornata del consumatore. E questo, si può dire, era l’unica ragione per cui non aveva ancora cestinato interiormente il suo proprio progetto. Le rinunce erano sì gravose segnatamente verso il regime ( severo) delle sue aspettative, ma sull’altro piatto della bilancia pesava il peso strategico di poter godere, di lì a trent’anni, di un’adeguata prole da schierare sulla scacchiera d’una società ormai divenuta campo di gioco di anziani orbi e bisognosi, di figli unici alla perenne ricerca di badanti, di coppie non generative con l’orrore dell’invecchiamento, superando d’incanto la forca caudina del pensionamento.

Come si scrisse dianzi, Guido della Veloira passeggiava e passeggiando ponderava e siccome tale ponderazione ambulatoria aveva luogo in un luogo molto moderno quasi avveniristico, come la passeggiata tra la città della moda e piazza Aulenti a Milano, è probabile che l’avvenirismo di quelle costruzioni avesse ispirato l’avvenirismo dei suoi pensieri o viceversa. Il sentimento del desiderio e le ragioni del pensionismo, l’un contro l’altro armati, si scontravano in lui come due fratelli in uno scontro fratricida. Fu verosimilmente a causa di tale scontro interiore che, poco prima di giungere alla piazza, finì col pestare una merda di cane, la quale come una rosa recisa e puzzolentissima di città giaceva sul terreno. Era, infondo, il minore degli inconvenienti che sarebbero potuti capitargli. Provò a sfregare la scarpa, ma non servì a nulla; cercò una pozzanghera, ma non ce n’erano; avrebbe dovuto togliersela con un fazzolettino di carta, ma l’idea gli faceva ribrezzo. Questa persistenza della merda, anche a non volerla considerare un’allegoria, inficiava indubbiamente il suo futuro, almeno quello immediato. Allora bisognava ponderare e lui ponderò. Ma essa non accennava a staccarsi dalla scarpa. Fu però un fantastico gioco di riflessi tra le pareti dei grattacieli, quando ormai si era già abituato all’odore, a riportarlo al suo solito umore.

di Francesca Fiorletta

Il presente è indifferente e disattento, tuttavia ci teniamo in vita meditando sul cumulo dei ricordi e delle tradizioni che conserviamo. Siamo case piene di presenze in ogni trave che scricchiola, in ogni pietra che geme.

Henry James

Le apparenze, che sono il supporto della rappresentazione esterna, ci stanno a cuore più di ogni interpretazione complessiva del mondo: infatti sono tutto ciò che abbiamo per orientarci nello spazio.

Gianni Celati

di Andrea Inglese

Un po’ di anni fa, sei o sette, ho sentito il bisogno di chiudere i conti con una città dove avevo vissuto in modo discontinuo per un certo periodo di tempo, una città che non era né quella dove sono nato né quella in cui sono cresciuto, una città straniera, molto celebre in Europa e nel mondo, ossia Parigi. Per chiudere quei conti, mi sono messo a scrivere. Non sapevo bene cosa né in che forma. Non me ne sono preoccupato e ho continuato alla cieca per diverso tempo. Alla fine, tutto questo scrivere ha assunto la forma di un romanzo dal titolo Parigi è un desiderio, che uscirà in primavera. Quando questo romanzo l’ho consegnato, pensavo di aver esaurito un’ossessione. Così non è stato.

Il modo più comodo per (non) morire

di

Luca Mirarchi

È sempre pericoloso tenere un tappeto davanti al camino. Inutile dirlo alla madre, aveva ricoperto di tappeti quasi tutto il soggiorno. Adesso era fuori in missione con i volontari. Il padre invece era in ufficio, non rientrava mai prima di sera. Michele, rimasto solo, guardava il talk show del pomeriggio seduto sul suo trono a rotelle – la poltrona in pelle scura di un ipotetico direttore generale. In realtà passava da un programma all’altro, saltando con cura la pubblicità e il meteo. Le previsioni gli ricordavano che esisteva un futuro, la pubblicità è troppo frammentata, sei chiamato di continuo a riattivare l’attenzione. I film e lo sport sono i più indicati per sonnecchiare. Bisogna modulare il volume al punto da renderlo una nenia, priva di picchi e silenzi capaci di svegliarti. Un brusio costante è il miglior compagno tra sonno e veglia.

Non voleva dormire: si era deciso a compilare una tabella di autovalutazione che gli aveva fotocopiato il terapeuta. Prima di andare a letto aveva riempito una tabella di prova: Cos’hai fatto al mattino/pomeriggio/sera? “Un cazzo”, scritto in diagonale, intercettava le righe tra le 9 e le 13; seguiva “Un cazzo”, scritto di fretta, anche per il pomeriggio e la sera. Alla voce: Come ti senti?, gli era bastata una parola, “Male”, ripetuta per ogni fascia oraria. Per la domanda: A cosa stai pensando?, aveva risposto tre volte “Merda totale”. Si era compiaciuto della capacità di sintesi, sapeva che sforzandosi di essere più analitico non avrebbe raggiunto un risultato migliore. Allo stesso tempo sapeva che quella stringatezza non sarebbe bastata al terapeuta, che aveva intenzione di desumere da quei fogli “evidenti segni di miglioramento”. Visto che lo pagava, tanto valeva assecondarlo, magari alla fine avrebbe ottenuto “un controtransfert di presa per il culo” con annessa ricevuta di ritorno. Magari alla fine sarebbe migliorato davvero.

Il fuoco crepitava nel caminetto, la legna del padre faceva il suo dovere. O forse bruciava troppo e si sarebbe esaurita presto, comunque non aveva voglia di stare a pensarci. Doveva concentrarsi sulla tabella: Cos’hai fatto al mattino? “Alle 10 sono in piedi. Bravo, non era poi così scontato!” E in effetti, diverse volte l’aveva tirata fino a mezzogiorno, smarrito tra incubi e pensieri opachi autoflagellanti (Cosa ti alzi a fare? Per buttare un’altra giornata? I tuoi amici sono al lavoro, tu nemmeno ti sei laureato. E poi, eventualmente, laureato in cosa? Scienze della comunicazione? Riesci a coglierne l’ironia? Non sai nemmeno rapportarti agli altri! Tuo padre l’aveva detto: Tu non sei fatto per vendere fumo. Tuo padre l’aveva pensato: Michele, arrenditi all’evidenza. E non aveva torto: esistono anche persone inutili: una di queste, purtroppo, sei tu). Che poi, ad essere onesti, “Bravo, non era poi così scontato!” – una considerazione pragmatica e costruttiva – non apparteneva sul serio al lessico di Michele: l’aveva scritta barando, e lo sapeva. Cancellò, per lasciare un più minimale “Alzato alle 10” (e pazienza per il controtransfert terapeuta/paziente). Un micro lapillo si spense di fianco al camino. Michele tornò alla tabella cognitivo-comportamentale.

Squillò il telefono, quello fisso, chi poteva essere? L’assistente del padre? L’offerta di una compagnia telefonica? Arianna che vuole farsi dire un’altra volta perché non rispondi? (Arianna che non si curava dell’evidenza ed era certa che saresti tornato?) Be’, in ogni caso era improbabile che fosse lei, tanto valeva lasciare gli squilli al proprio destino, avrebbero richiamato più tardi. Per scrupolo controllò il cellulare appoggiato sul tavolo, nessuna chiamata (lo teneva senza suoneria per non rovinare l’auto-stordimento). Quindi. “Alzato alle 10”: un piede in una pantofola, uno nell’altra, e via ad issarsi sul trono a rotelle, dove giaceva, ben ripiegata, la sua felpa col cappuccio preferita. Spostando in avanti con le gambe il trono – non è vero che non faceva nessun esercizio fisico, – Michele ruppe l’inerzia, uscì dalla camera e raggiunse il bagno. Forte dei poteri che la natura aveva riservato ai maschi, pisciò e si lavò la faccia senza abbandonare la postazione semovente. E visto che non sembravano esserci controllori in casa (la donna di servizio aveva già lasciato il condominio), posticipò la doccia ad un altro momento. Ancora strisciando con buona lena, fece un salto – si fa per dire – in cucina, dove lo attendevano gli abituali succhi di frutta alla pesca – visto che è bene non sottovalutare l’importanza della colazione. Fatto questo, lo scorrere ovattato delle ruote – sopra i tappeti, in soggiorno – lo accompagnò fino all’angolo della televisione, a un passo dal caminetto. Purtroppo fuori era una bella giornata e un raggio di sole investiva lo schermo: Michele, seccato, coprì i vetri con le tende. Tornato alla tabella, per riassumere, più tardi aggiunse: “Alzato alle 10”, cui fece seguire “TV fino alle 14”. Non poteva negare che questo sforzo compilatorio fosse un passo avanti, ed era pronto a scrivere: “Pranzo veloce con mia madre, breve sonno e televisione”, quando una scheggia infuocata andò a cadere sul tappeto: cavoli – pensò – e rimase imbambolato a guardare la scoria fumante che si esauriva, lasciando intorno un alone scuro. La madre si sarebbe risentita, su questo c’erano pochi dubbi.

Il talk show del pomeriggio era davvero fiacco: una ragazza di diciassette anni, esasperata da uno stalker che non le dava tregua, aveva tentato il suicidio buttandosi in piena notte dalla finestra del terzo piano, finendo però sulle spalle di un trentenne, sbronzo, che cercava di non pensare al mancato rinnovo dell’ultimo contratto. I due erano stati ricoverati nello stesso ospedale, nello stesso reparto e addirittura nella stessa camera! [Esclamazione stupita della conduttrice]. Alla fine della degenza si erano fidanzati e progettavano di sposarsi e vivere insieme. Sennonché, quella notte, il trentenne disoccupato non era sbronzo solo per il mancato rinnovo, anzi, a sentire gli amici era quasi sempre ubriaco, ormai da anni, e difatti una cirrosi avanzata avrebbe finito per battere sul tempo il matrimonio. Vedova prima di sposarsi, la diciassettenne era stata ricontattata dallo stalker e si era rivolta al talk show del pomeriggio, che nel rispetto della sua privacy – la ragazza non era ancora maggiorenne – le aveva leggermente sfumato i tratti del viso. La conduttrice aveva promesso di risolvere il problema della ragazza.

Così aveva messo sulle news – fumata nera per il papa – mentre uno scoppiettio più marcato preannunciava l’arrivo di una meteora in fiamme – quindi era passato allo sport – tennis, un documentario girato a Wimbledon – col fuoco che lambiva gioioso il tappeto – per finire sulla finale registrata di Megachef (il contest di cucina preferito da sua madre), dove un’insegnante obesa (la concorrente preferita da sua madre), sembrava sul punto di far saltare in aria una pentola a pressione, solo che non si riusciva a vedere bene con tutto quel fumo che montava in soggiorno.

Rimase come ipnotizzato a guardare le fiamme diffondersi. Iniziava a sudare. Quanti pensatori prima di lui si erano ritrovati a contemplare il fuoco? Non ne aveva idea, si sentiva più vicino al livello di contemplazione di una braciola sul barbecue. Non riusciva a muoversi. Neanche allora riusciva a muoversi. Gli veniva da soffiare, o forse era solo il respiro che si ingrossava. Guardò i fogli della tabella cognitivo-comportamentale – ormai non l’avrebbe più completata – li lanciò contro il fuoco; si pentì subito: non voleva che bruciassero proprio oggi, quando stava succedendo qualcosa e avrebbe avuto finalmente un episodio da raccontare. Scivolò giù dal trono come avrebbe fatto un prigioniero nel tentativo di ingannare il suo carceriere. Sentiva il calore irradiarsi nel corpo. Al crepitare del camino si sovrappose per un istante il volume dalla TV: Megachef, il verdetto culinario finale (sua madre, mentre davano il contest in diretta, la sera prima, era stata richiamata in servizio per un’emergenza, ma si era fatta registrare la puntata e contava di vederla appena possibile). Il vincitore del contest, un giovane cameriere immigrato, salutava fra le lacrime i molti parenti che aveva lasciato nell’Africa subsahariana. Doveva esserci un bel caldo dalle sue parti – considerò Michele – adesso sì che poteva empatizzare con gli immigrati! Riuscì a raccogliere qualche foglio ma non tutti, alcuni si erano fermati incerti sul bordo del camino, permettendo alle scintille di fare un balzo in avanti. Il fumo adesso saturava la stanza, smussando i contorni dei mobili che traboccavano di oggetti materni. La madre rientrava a buon diritto fra gli “accumulatori compulsivi”, quelli che non buttano via niente, ma proprio niente, nel senso letterale del termine. La TV, forse esasperata per il calo di share, emise un sibilo e interruppe le trasmissioni. Fuori qualcuno stava bussando alla porta, sotto un’adeguata sollecitazione anche il resto del condominio prendeva vita.

Sarebbe bastato così poco per alzarsi e scappare, per uscire finalmente di casa. La sua fuga era sempre stata immobile: tutto era nato in casa, tutto finiva in casa; gli piacevano le simmetrie, sembravano dare un senso alle cose. Ora le cose avrebbero preso vita, si sarebbero trasformate. Cenere e CO2 al posto di poltrone e tavoli. La distruzione è cambiamento. Sarebbero bruciati i quadri astratti simil Mondrian comprati dal padre anni prima; sarebbe esplosa la famiglia nei ritratti ben ordinati sulla credenza – la cronologia dei fiocchi di scuola e delle vacanze dai nonni, la comunione, la cresima e gli altri sacramenti, lo spazio ancora vuoto per la foto di laurea. Si sarebbero disciolte le statuine Thun che presidiavano il soggiorno in ordine sparso, a cominciare dagli angioletti paffuti disposti a corona sopra il camino. A Michele ricordavano le bambole di cera nei film dell’orrore. L’ossigeno andava bene sia per vivere che per bruciare.

I colpi che provenivano dall’ingresso si fecero più forti e insistiti, ora Michele riusciva quasi a sentirli, ma giaceva disteso sul pavimento e gli sembrava per una volta di essere nel giusto: in ogni film catastrofico che si rispetti, se scoppia un incendio, bisogna respirare al livello del suolo. Per di più l’ingresso dava sulla porta a sinistra del caminetto, mentre Michele stava strisciando nella direzione opposta, verso la finestra, che nell’immaginario collettivo rappresenta pur sempre una via di fuga (anche se l’appartamento si trova al secondo piano), e tutto sommato era proprio questo che lui sognava di fare ogni giorno: fuggire, allontanarsi il più possibile da quella casa. Ma nemmeno stavolta lo lasciarono in pace: nel muro ad angolo con la finestra era incassato il mobiletto del telefono, e proprio quando Michele lo raggiunse partì lo squillo di una chiamata. Il ragazzo tentennava, ma dato che sarebbe potuta essere la sua ultima telefonata si aggrappò al mobile, rovesciandolo, e impugnò la cornetta quasi fosse un trofeo. – Michele, che succede? Rispondimi! – Fu subito investito da un moto di delusione: l’ultima chiamata e gli toccava pure sua madre. – Michele, stai bene? Una vicina ha chiamato il Soccorso, dice che la casa brucia… Tra poco arriviamo con l’ambulanza, ti prego resisti –. E insomma no, niente Arianna, la sua cara amica sarebbe rimasta esclusa dal gran finale. – Mamma, – le rispose, – sto bene, qui la casa è a posto, stai calma. – Michele! Finalmente! – Mamma, ascolta, lo sai chi ha vinto il contest? – Come dici? Non ti sento bene… – Megachef! non l’ha vinto la tua insegnante, mi dispiace, – piagnucolò, abbassando la voce. – Non ti capisco, cade la linea, tu… –. Lui davvero non ne aveva più voglia, lasciò andare la cornetta e si stese di schiena. Se solo Arianna avesse potuto cogliere il suo dolore, se gli fosse stata vicina in quei momenti, mentre il fuoco lo assediava e non c’erano più vie d’uscita, l’avrebbe smessa di avere fiducia? Lei e la sua ottusa propensione alla vita – lei che l’aveva scelto dal primo giorno, al test di ingresso in facoltà: – L’hai capito, madre? Quella ragazza tanto a modo… nemmeno lei mi ha salvato! – Il grido si spezzò in gola. – Mi lascerete, almeno stavolta, in pace? – chiedeva stordito alle ombre e ai bagliori sul muro. E non poteva certo accorgersi della porta che intanto si spalancava. Non erano tempi favorevoli per immaginare nuove prospettive.

Il padre entrò in salotto coprendosi la bocca con una sciarpa. Si fermò al centro della sala, individuò il figlio – Non muoverti da lì! – sparì nel fumo verso la cucina. Tornò brandendo un estintore, quello che aveva portato sua moglie dopo i primi mesi di volontariato («Mi spieghi cosa ce ne facciamo di un estintore in casa?», le aveva chiesto, «Spera di non essere mai costretto a scoprirlo», aveva ottenuto indietro come risposta). Dopodiché rientrò nella stanza, tolse la sicura e indirizzò la manichetta verso le fiamme. Il getto potente inondò il camino, i tappeti, la catasta di libri e giornali, la sua riserva di bottiglie messe in ordine secondo le annate, gli scheletri anneriti delle foto di famiglia, gli attoniti Thun e tutti gli altri orpelli che riempivano il muro (i crocefissi tipici di mezza Europa, uno per ogni viaggio; i feticci finto etnici collezionati perché «tutte le religioni hanno lo stesso Dio»; l’orologio a cucù in ricordo di Praga che non aveva mai funzionato). Quindi abbassò il getto sul divano e soffocò le ultime fiammelle residue. Rimase imbambolato con l’estintore sgocciolante a mezz’aria e con il fiato grosso. Ebbe un sussulto, corse ad aprire la finestra. Vide Michele riverso a terra, fece per piegarsi, bestemmiò, tornò al centro della stanza e riaprì l’estintore: direzionò il getto su qualsiasi cosa gli capitasse a tiro (tranne che sulle riproduzioni di Mondrian e sul tavolo in ferro battuto col piano di cristallo). A quel punto si precipitò da Michele, che oscillava lento la testa ed era pallidissimo. Gli prese la mano, cercò di parlargli, lo scosse. Il ragazzo aprì gli occhi, sorrise, si sollevò sui gomiti e guardò stupito il paesaggio domestico ricoperto da una coltre di neve rappresa, che lasciava trapelare monconi di mobili anneriti e avanzi di tappeti ritorti. Il tanfo degli additivi chimici impregnava l’aria. Michele riconobbe la morsa che gli serrava la gola ad ogni risveglio. Prima che si lasciasse andare il padre lo afferrò deciso e lo aiutò ad appoggiare la schiena al muro. Poi si sedette a fianco. – Ti sei messo a giocare al piromane, eh? – disse e gli diede una pacca sulla coscia. – Mi stava venendo un infarto mentre bussavo e tu non aprivi. Il campanello era saltato, non trovavo le chiavi, ma alla fine ce l’ho fatta. L’importante è che tu stia bene. Che cazzo, – aggiunse dopo un po’, – è vero che il terapeuta ti sprona a reagire… ma così non ti sembra un po’ troppo?

La madre arrivò accompagnata dalle sirene e dalle luci dell’ambulanza. In un unico slancio si proiettò fuori dall’abitacolo, lungo il giardino, sulla rampa di scale, dentro la casa e dentro il salotto. Si arrestò sulla porta e si mise a fissarli con la bocca spalancata, le braccia allargate in un abbraccio abortito, del tutto incapace di parlare. – Vorrei che stesse sempre così, – sussurrò il marito, seduto all’angolo opposto della stanza. La madre percorse con lo sguardo la geografia devastata del soggiorno. Abbassò piano le braccia, lasciò cadere l’estintore che usava in servizio, tornò a guardare il marito e il figlio. Il marito allora sollevò l’estintore “domestico” e con l’altra mano fece il segno dell’ok: – Mi ero sbagliato, avevi fatto bene a portarlo a casa –. La madre cedette. Urlò tutta la rabbia e lo spavento che aveva accumulato. Il condominio per alcuni secondi trattenne il fiato. Poi ciascuno riprese a fare quello che doveva. I volontari si attrezzarono per dare una mano.

______________________________

Michele, il padre e la madre sono seduti a tavola per la cena. La tavola è illuminata al centro da un candelabro, sembra una scena di Dickens trasposta a Beirut. Sono circondati dai resti del principio di incendio. Non era stata l’apocalisse che sembrava all’inizio, anche se quasi la metà del soggiorno mostra i segni delle fiamme. La madre ha voluto cenare nella stessa stanza come ogni sera. Michele è seduto a capotavola, dà le spalle alla finestra; i genitori sono ai suoi lati uno di fronte all’altra. Il padre rompe il silenzio con un colpo di tosse: – Be’, alla fine siamo stati fortunati, no? – Se questa ti sembra fortuna… – sospira la madre. – Volevi mettere alla prova le tue certezze sull’aldilà? – Non parlare così davanti a me e a Michele! – Ha quasi trent’anni, se non te ne fossi accorta; e poteva morire; dovresti dirmi grazie, se stavo ad aspettare voi… (Michele, nel frattempo, ripassa gli ingredienti del Taboulé di couscous che ha vinto il contest di cucina). – Ho visto, – gli fa la madre, – ho visto il tuo capolavoro. Hai passato l’estintore ovunque tranne che sul tavolo e sui quadri. È stato un caso, vero? – Michele, dille tu cosa ne pensi: ti spiace che abbia salvato te sacrificando i Thun? – La madre anticipa il figlio: – Sono i soccorritori che si occupano dei soccorsi, lo sai cosa poteva succedere? Il padre scuote la testa; Michele, a fatica, commenta: – Scusate, intanto non potremmo assaggiare le focacce? (Le focacce preparate dalla madre la mattina, tornate utili per l’occasione). Ma è del tutto inutile: – Certo che lo so cosa poteva succedere, poteva bruciare prima l’appartamento e poi il condominio… – Ti prego, spiegami, esiste qualcosa che prendi sul serio, oltre il tuo lavoro? – …e poi certo, sareste arrivati voi a soccorrere gli inquilini carbonizzati. – Anche con la segretaria sei così spiritoso? –. A quel punto Michele – mentre il padre calibra una risposta adeguata – si isola dal discorso, e affonda lo sguardo nel buio che si apre oltre il candelabro: il fuoco ha cancellato la casa dei genitori, il piano della realtà si capovolge, adesso vede Arianna che gli viene incontro, come a volte faceva dopo le lezioni, per chiedergli come stava o per scambiare due parole (mentre lui restava distante e cercava una scusa per andar via). Nel corso dei mesi aveva iniziato a cambiare opinione: non provava alcuna attrazione fisica per Arianna, né si era creata l’intimità condivisa dell’amicizia, eppure lei non sembrava farci il minimo caso, manteneva intatto l’entusiasmo. Era brillante, gentile, autoironica, e Michele comprese che non voleva rinunciare a lei. Diventarono amici e lo rimasero anche negli anni del suo (auto)isolamento nella casa dei genitori (il periodo in cui la madre iniziò con il volontariato). Arianna aveva continuato a chiamare anche se lui non rispondeva. Michele aveva paura di ascoltare una voce che proveniva “da fuori”. Michele ora stringe forte i lembi della tovaglia perché non ce la fa più ad assistere – anche stasera, dopo l’incidente – all’ennesima replica della sitcom dei due coniugi in crisi, che riattizzano l’antica fiamma soltanto nel corpo a corpo verbale. La madre alza la voce e lo tira per una manica, Michele si scosta, le dice Lasciami in pace, non la sta a sentire. Gli sembra di avvertire una sensazione nuova, non sa darle un nome ma il solo fatto che sia diversa non gli dispiace. – E com’è che lo paghiamo il mutuo, dimmi un po’: vendendo i tuoi angioletti bombati? –. Michele si rivolge di nuovo al buio di fronte: Fa’ che io non sia qui, domani o fra un anno, ti prego, fa’ che io non sia qui. – Adesso basta, mi rifiuto di parlare con te, – risponde la madre con tono grave, poi chiede al figlio: – Che ti succede? Sembra come se fossi… assente. – Stavo per esprimere un desiderio… – Il padre lo guarda perplesso: – Un desiderio? Aspetta, abbiamo pure le candele, soffia, e poi esprimi il tuo desiderio. – Bene, così puzzano e restiamo anche al buio, – ironizza la madre. – Tanto, per quel che c’è da vedere… – ribatte lui. Michele si scoccia, sbotta: – Smettetela! – Lo guardano stupiti: – Che cosa c’è, ora? – Il desiderio, voglio esprimere il mio desiderio. – E allora esprimilo, forza, questo desiderio, – commenta il padre, guardando compiaciuto la moglie. Michele raccoglie il respiro e soffia sulle candele. Quando l’odore di cera inizia a spandersi nella stanza, il ragazzo ha già espresso il suo desiderio.

Non molto tempo dopo il padre è seduto alla scrivania in plexiglass del suo studio, di fronte alla pagina Excel di un documento che deve spedire entro sera, e soprattutto prima che la batteria del portatile si esaurisca. Carica i dati dalla chiavetta usb, allega all’e-mail, scrive due righe di testo e invia. Stira le braccia verso l’alto in un tentativo di stretching. Sbadiglia. Si china di nuovo sul computer e apre la finestra di Skype per informare la segretaria. Le riassume in breve quanto è successo durante la giornata. Il segnale di batteria scarica inizia a lampeggiare, è tempo dei saluti. Chiude il computer, si lava i denti e crolla a letto senza spogliarsi.

Nel mentre Michele è già a letto da una ventina di minuti. Sistema i cuscini a croce sulla testiera, il primo in orizzontale, il secondo messo di lungo per appoggiare la schiena. Continua a fissare la pagina bianca della nuova tabella cognitivo-comportamentale. Cos’hai fatto al mattino/pomeriggio/sera? Tira un sospiro e si mette a scrivere. Mattino: “Mi sono alzato prima del solito”. Pomeriggio: “Ho guardato la TV, un talk show di merda stupido e poi il contest di cucina preferito da mia madre. Poi fuori dal camino sono schizzati lapilli che hanno incendiato i tappeti vicini, il salotto, i Thun sopra il camino, le bottiglie di mio padre, i giornali, e hanno danneggiato la credenza di mia madre. Il fuoco ha rovinato anche i crocefissi e le altre cose che aveva appeso. Io intanto ero riuscito a raggiungere l’altro lato della stanza, dove c’è il mobiletto del telefono, per provare a chiedere aiuto (il cellulare chissà dov’era). Non sono riuscito a chiamare perché ho perso i sensi. È arrivato mio padre e ha spento l’incendio con l’estintore (me l’ha raccontato lui, dopo). È arrivata anche mia madre con gli altri volontari. Più tardi mia madre ha sistemato la stanza, mio padre è uscito e io sono andato in camera”. Sera: “A cena abbiamo fatto il punto della situazione”. Come ti senti? “__________”. A cosa stai pensando? “Alla stupidità di questa tabella del cazzo che serve solo a fare finta che i soldi che prendi non siano del tutto rubati”. Tira sopra una striscia e riscrive: “Sto pensando all’importante passo avanti che ho fatto oggi, perché non solo sono riuscito a metabolizzare una situazione drammatica senza particolari scompensi psichici, ma ho anche dimostrato un atteggiamento attivo di fronte a un evento problematico ed imprevisto”. Come ti senti? Michele getta via la tabella e prende un libro dal comodino. Un nuovo racconto. Prima di iniziare la lettura sottolinea l’ultima frase del precedente: «Le cose hanno continuato a cadere». Oggi non era Arianna al telefono; per un attimo pensa che potrebbe chiamarla, quasi se ne convince. Scuote la testa. Anche lei è parte del passato che l’ha condotto a quel punto, anche lei è attraversata dal dolore. Si mette a leggere con foga senza trovare la giusta concentrazione. Scorre le righe con l’indice per non distrarsi. Insiste fino al punto che proprio non ce la fa più. Nel minor tempo possibile, ma senza movimenti bruschi, appoggia il libro e gli occhiali sul comodino, spegne la lampada e scivola sotto la coperta. Questo è un passaggio molto delicato. Se avrà fortuna riuscirà a proseguire sulla strada del sonno. Altrimenti, si sveglierà di nuovo, resterà a fissare il soffitto finché i pensieri saranno diventati insostenibili, riaccenderà la lampada, prenderà il libro e ripeterà la procedura sperando che le cose, stavolta, vadano un po’ meglio.

La madre ha impiegato le ore successive a sistemare il soggiorno e a catalogare quello che è andato perduto e quel che si può salvare. A parte il brusio del frigorifero il silenzio adesso è completo. Osserva da alcuni minuti i suoi contenitori colorati disposti nell’angolo della cucina deputato allo smaltimento. Nel verde va l’umido, nel giallo la plastica, il rosa è per la carta, il marrone per l’indifferenziato. Tutte le sere si dedica con la massima cura alla separazione dei rifiuti. Anche se oggi è molto più tardi del solito non si muove dalla sedia. Ha sistemato in poco tempo i resti della cena: i pezzi di focaccia sbocconcellati (nessuno aveva troppa fame), la bottiglia dell’acqua e quella del vino (una “superstite” di poco pregio), la carta del pane e dello Scottex (giustificato a tavola dall’emergenza). I rifiuti bruciati giacciono in ordine sparso sopra una vecchia tela cerata distesa fra il tavolo e il frigorifero. Nessun contenitore reca la dicitura per OGGETTI DEGRADATI CHE PRIMA ERANO PARTE INTEGRANTE DELLA TUA CASA. La madre si alza, prende un grande sacco nero e li mette tutti dentro. Controlla il gas e il contatore e va in bagno – tiene la testa bassa mentre attraversa le macerie in soggiorno. Toglie il trucco, spalma la crema per il viso e si lava i denti. Indossa la vestaglia del giorno prima che avrebbe dovuto lavare. Ora è distesa prona sul suo lato del letto, sistema la mascherina per gli occhi. Il marito ha la solita postura che fa pensare a una salma, tranne che per le braccia distese lunghe anziché raccolte sul petto. La madre inizia a tamburellare con le dita sul materasso. Senza accorgersi, sposta la mano destra verso il centro del letto. Ha un sussulto non appena sfiora quella del marito, ma invece che ritrarsi la appoggia piano sopra la sua. È calda – ancora lo nota, lei ha sempre le mani fredde – prova a stringerla in modo impercettibile. È stanca, ha bisogno di dormire. Non passa molto che il marito starnutisce, mugugna qualcosa e si rigira dalla parte del muro. Lei apre gli occhi e guarda il nero della mascherina. Sa che il sonno non tarderà ad arrivare. Sente passare qualche macchina in lontananza. Sono le due di notte. Per alcuni sono le due del mattino.

di Campagna #freeAshraf

Ashraf Fayadh, poeta, curatore e artista di origine palestinese, nato e residente in Arabia Saudita, è detenuto da oltre due anni nel carcere di Abha, in Arabia Saudita. Fayadh, che fa parte del collettivo di artisti di Edge of Arabia e che nel 2013 è stato tra i curatori della mostra Rhizoma alla Biennale di Venezia, nel 2014 è stato arrestato nella città di Abha dalla polizia religiosa saudita con l’accusa di apostasia e di diffusione dell’ateismo con la sua raccolta poetica Le istruzioni sono all’interno (Dar al-Farabi, Beirut, 2007). A novembre del 2015 il poeta è stato condannato a morte per decapitazione da un tribunale saudita. Fayadh, che nei due anni di detenzione non ha mai potuto consultare un legale, ha sempre respinto tutte le accuse. Nel mese di dicembre, dopo il verdetto di condanna a morte, ha presentato appello sostenendo che le accuse fossero viziate da falsità e che non fossero supportate da prove. Ha anche affermato di essere un credente musulmano, respingendo così le accuse di aver rinunciato alla fede nell’Islam.

Nel corso del 2015 molte sono state le iniziative internazionali per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul caso di Ashraf Fayadh e chiedere alle autorità saudite il suo rilascio. Nel dicembre 2015, il Festival Internazionale di Letteratura di Berlino ha lanciato un appello a individui, associazioni e organizzazioni a mobilitarsi per il 14 gennaio, data in cui in tutto il mondo si svolgeranno reading poetici e incontri a sostegno di Ashraf e della libertà di espressione.

In Italia i reading si svolgeranno a Roma, Milano, Napoli, La Spezia, Bologna, Pescara, Bari, Sassari, Ravenna e Villacidro (VS). Le iniziative italiane hanno ricevuto l’adesione e il sostegno di Amnesty International Italia.

Info sulla campagna del Festival di Berlino qui.

L’appello di Amnesty qui.

————————

Una poesia sciolta:

I baffi di Frida Kahlo (Traduzione di Silvia Moresi)

Ignorerò l’odore del fango, il rimprovero della pioggia

e il tormento che da lungo tempo dimora nel mio petto.

Cercherò un giusto conforto per la mia situazione che non mi permette di descrivere le tue labbra come desidero,

non mi permette di far cadere gocce di rugiada sui tuoi petali rossastri,

né placa l’enorme smania che mi tormenta quando comprendo che non sei al mio fianco, ora,

e che non ci sarai neppure quando dovrò spiegare la mia condizione al silenzio…quel silenzio con cui la notte, sempre, mi punisce!

Dimostrami che la terra è silenziosa così come appare da lontano, e che tutto ciò che è accaduto tra noi non era altro che uno sgradevole imprevisto; no, non è possibile sia questa la conclusione!

**

Cosa pensi dei miei giorni che ho assassinato senza di te?

Delle mie parole che sono svanite in fretta,

della mia misera condizione,

delle sofferenze oramai sedimentate nel mio petto come alghe secche?

Ho dimenticato di dirti che mi sono abituato alla tua reale assenza,

che i desideri hanno smarrito la strada che li portava a te,

e che anche i ricordi han cominciato a svanire!

Io continuo ad inseguire la luce ma non è desiderio di vedere…le tenebre rimangono spaventose

anche se ad esse ci si abitua!

**

Ti bastano le mie scuse?

Le scuse per tutto ciò che accadeva mentre tentavo di giustificarmi

quando la gelosia si agitava in qualche angolo del mio petto,

quando la delusione distruggeva un nuovo giorno della mia triste vita,

quando ti ripetevo che la giustizia avrebbe continuato a soffrire per i dolori del ciclo mestruale,

e che l’amore è come un uomo impotente che sopravvive nell’autunno della vita…

**

Sarò costretto ad ingannare i ricordi

e mentirò dicendo che il mio sonno è tranquillo.

Distruggerò tutto ciò che resta delle domande…

quelle domande che han preso a cercare alibi per ottenere risposte convincenti,

dopo che tutta l’abituale punteggiatura è stata fatta crollare

per motivi strettamente personali!

**

Chiedi allo specchio di spiegarti quanto sei bella!

Spargi come polvere le mie parole ammassate,

respira profondamente, e ricorda quanto ti ho amata…

Come è possibile che ora la nostra storia sia diventata un semplice contatto elettrico

che stava per incendiare solo un enorme magazzino vuoto!

Le tre leggi della Patria (Traduzione di Silvia Moresi)

Prima legge:

Ogni Patria pacifica ….o in guerra costante…

Ogni Patria che, giorno dopo giorno, senza lamentarsi viene calpestata dai tuoi piedi…

diventa nel cuore…qualcosa su cui l’esilio esistenziale non ha influenza…

e che gli toglie importanza.

[…]

Terza legge:

Ogni assenza…ha una presenza fissa,

Ogni vuoto…ha una pienezza di vuoto,

Ogni affollato e vitale quartiere…ha una morte

poco importante

che disturba il suo caos brulicante di vita…

E i vicini dormono tutto il tempo

perché tu sei da solo!

—————

Alcune poesie da Ashraf Fayad, Le istruzioni sono all’interno, Dār al-Fārābī, Bayrūt 2007

Spazio vuoto (Traduzione di Jolanda Guardi)

Ogni cosa ha la sua… dimensione!

La tua è molto usa alla tappezzeria

E la tua ombra pesante… non permette all’asfalto

Né alla vernice… e nemmeno alle scritte appiccicate sulle vetrine

Di essere viste.

Anche tu hai uno spazio… niente male

“vuoto”

L’aria è inquinata… e così anche i cassonetti della spazzatura

E il tuo animo da quando si è mescolato al carbone

E il tuo cuore… dall’occlusione delle vene

E dal suo rifiuto di concedere cittadinanza

Al sangue di ritorno dalla tua testa.

Senza la tua memoria… perdi molto della tua dimensione

Devi seguire una dieta adatta

Per perdere l’eccesso di te!

Prendi le tue decisioni in fretta

Ché la forza di gravità…

Non aspetta molto

Nota: cambia il fattore tempo con il tuo nome…

Per giungere alla corretta soluzione sul modo di lanciare l’ultima

Pagina del tuo diario

Nel cestino dei rifiuti… e centrarlo!

Consumi d’aria quanta ne basta a due neonati

Quando urlano entrambi allo stesso modo…

Sapendo che le particelle d’aria intorno a te…

Trasmettono il suono in modo distorto… la tua laringe…

Ha bisogno di restauro

Una mendicante sulla cinquantina… espone il suo orgoglio in

Un cencio impreziosito di monete… augura a te… e a quella

Bellezza che cammina al tuo fianco casualmente… di avere

Presto un figlio

Perché occupi un altro spazio… vuoto…

In cambio di una moneta!

È giunta l’ora di moltiplicare i tuoi passi… asessualmente

E di cambiare i tuoi calzini puzzolenti

.

.

.

Realtà scientifica: i batteri si sviluppano in fretta

Abbandonati al sonno…

Perché è giunto il momento di fondersi… e dissolversi

E assumere la forma adatta alla nostalgia in cui ti sei versato!

Evapora… condensati…

Torna al tuo vuoto…

Per occupare il tuo spazio abituale

… te stesso!

Titoli (Traduzione di Jolanda Guardi)

Al-Ḥağğāğ appunta a Ruby la medaglia di plastica di Babele

A una sontuosa festa…

Un annuncio su Internet pubblicizza la necessità di volontari

per la guerra di al-Basūs…

E seri tentativi per giungere da Caronte nelle profondità

della terra per esaudire le richieste degli investitori attraverso

un telefono gratuito!

Il tuo oroscopo oggi (Traduzione di Jolanda Guardi)

Mercurio si scontra con la luna a causa di un vecchio rancore!

Un vecchio amico ti chiama all’improvviso per chiederti se

è stata proprio Haifa’ Wahbi* ad apparire nuda

in una scena del video incriminato.

E un vecchio amore a fior di superficie

(in genere emergono solo i corpi morti)

Rappresentazione (Traduzione di Jolanda Guardi)

Un uomo e una donna che indossa la ‘abaya legale fermi ai piedi

del monte

Un corvo li osserva dall’alto ed è come vedesse se stesso

allo specchio in compagnia di un uomo che non ama…

Un uomo che non sa che Ibn Firnās era una barzelletta storica

di cui nessuno ride eccetto un corvo che non è obbligato

a sognare di volare!

Deduzioni (Traduzione di Jolanda Guardi)

A volte, l’amore è come la rottura del digiuno!

Altre volte, come scarpe da ginnastica nuove regalate

a un bambino paralizzato!

L’amore – per lo più – è un affare che comporta molti

danni…

per tutte le parti.

Cuore (Traduzione di Jolanda Guardi)

Il cuore è motore di perfetta fattura

Ha bisogno di combustione… per assicurare il movimento a pieno regime!

Pari opportunità (Traduzione di Jolanda Guardi)

Una ragazza e un ragazzo…

La madre preferisce il ragazzo alla ragazza

Il ragazzo sta vicino alla madre nel momento del bisogno

La ragazza partorirà un altro ragazzo che le stia accanto!

Equità (Traduzione di Jolanda Guardi)

Si dice che la gente sia come i denti di un pettine

Ma non è così… mi raderò la testa in ogni caso

Per non essere obbligato al confronto!

Saggezza (Traduzione di Jolanda Guardi)

L’amore non è essere un passerotto nella mano di chi ami

Per lui è meglio che dieci sulla pianta.

Un passero sulla pianta è meglio di dieci nella mano…

Dal punto di vista dei passeri!

Ricordi di passione (Traduzione di Silvia Moresi)

Pettino con un ramo di rovi

i miei capelli…e ne raccolgo le ciocche…

Forse mi stringerai tra le tue braccia…

Hanno detto che lì è terminato un assedio,

che le tue mani esauste

hanno spezzato la catena con la loro stretta…

e che forse ti incontrerò… come hanno detto.

Se n’è andata…non so quante volte…

se n’è andata?

non so

quante volte…se n’è andata?

Quanto è dimagrita…e quanti fili d’argento il tempo ha ricamato

sulla mia testa…

Perdonami se ho replicato la tua morte sul mio letto,

perdonami se ho dimenticato l’odore dell’estenuante fatica sul tuo cuscino.

Non c’è amore all’infuori di te…e io ero tra i disperati!

La tua grazia… perdonami

se ho smesso di versare lacrime,

di ripetere il tuo nome nell’eccitazione della passione

e negli abissi della tristezza.

Ho girato il mio viso cercando il calore delle tue braccia,

non c’è amore all’infuori di te…sei l’unica…e io sono il primo degli amanti!

Parola (Traduzione di Silvia Moresi)

La vecchia porta applaude il vento…

per il suo spettacolo di danza con la compagnia degli alberi!

La vecchia porta…non ha mani,

gli alberi non sono a servizio dell’accademia di ballo

e il vento è un essere invisibile…

se non danza con gli alberi.

di Marino Magliani

La sala ristorante è quasi vuota. Mangerò un panino al bar. Non sarebbe più aperto, ma gli olandesi amano fare questo genere di strappi per mostrare che sono tolleranti. Al mio fianco c’è una signora non alta, anzi piuttosto piccola e

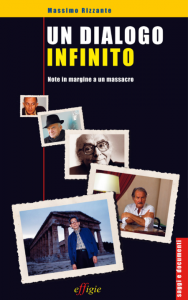

Pubblichiamo un estratto da Un dialogo infinito. Note in margine a un massacro appena apparso nella collana Saggi e documenti di Effigie.

di Massimo Rizzante

Un amico di Tokyo mi dice: «Sai, i giapponesi sono lotofagi. Mangiano letteralmente le radici del loto». «In questo caso – aggiungo – è il popolo che più di tutti gli altri dimentica il passato. E perciò è anche il più saggio della terra».

(Alberto Tonti – architetto, scrittore, critico, talent scout, persino cantante a Sanremo – ha conosciuto tutti nella vita. Sono anni che gli dico di scrivere un resoconto dettagliato dei suoi infiniti incontri, perché quando me li racconta al bar mi fa morire dal ridere. Dopo mia insistenza, a modo suo è uomo pudico, ha deciso di mantenere la promessa. Quello che vi pubblico oggi è il primo – e mi auguro non ultimo – di quelli che lui ha voluto chiamare Incontri ravvicinati di tutti i tipi. Lo ringrazio fin d’ora e aspetto sue nuove a prestissimo. G.B.)

(Alberto Tonti – architetto, scrittore, critico, talent scout, persino cantante a Sanremo – ha conosciuto tutti nella vita. Sono anni che gli dico di scrivere un resoconto dettagliato dei suoi infiniti incontri, perché quando me li racconta al bar mi fa morire dal ridere. Dopo mia insistenza, a modo suo è uomo pudico, ha deciso di mantenere la promessa. Quello che vi pubblico oggi è il primo – e mi auguro non ultimo – di quelli che lui ha voluto chiamare Incontri ravvicinati di tutti i tipi. Lo ringrazio fin d’ora e aspetto sue nuove a prestissimo. G.B.)

di Alberto Tonti

Primo tempo

Il concerto è finito da poco fra le migliaia di fiammelle tremolanti al vento della notte fredda, nonostante luglio. Grandi emozioni, brividi per tutti: finalmente è tornato quello di un tempo, quello che speravamo di ritrovare dopo la lunga sbandata durante la quale, come un qualsiasi suffragetto, non ha fatto altro che cantare le lodi al Signore, accanto a quattro sgarrambone di colore, manco fosse entrato a far parte di un coro invasato di una qualsiasi setta religiosa della Georgia o dell’Alabama. Ma amen tutto passato, stasera è stato grande, grandissimo e Milano per la prima volta lo ha accolto ed acclamato come merita.

Imbacuccato alla bene meglio, strisciando lentamente le suole mi avvicino intirizzito, ma soddisfatto, verso gli sfoghi delle uscite. Appena fuori dai cancelli di San Siro un oceano di auto mi costringe a slalom veloci alla volta della mia auto, posteggiata di traverso, proprio dietro alla bancarella puzzolente delle salsicce alla piastra. Una retromarcia furiosa, un paio di controsensi pirata, qualche colpo di clacson nervosetto e via, lontano dalla pazza folla, ottanta all’ora verso casa a preparare in fretta l’Evento, anche se non si tratta del Diluvio Universale, né tanto meno della consegna delle Tavole a Mosè (due fra i pochissimi accadimenti che possono a ragion veduta definirsi Eventi).

“Se è OK, ti avverto per telefono” ha detto David Zard, prima di salutarmi nel backstage. Con i pochi prescelti che ho invitato a casa mia nell’attesa parliamo di tutto, mantenendo un contegno distratto, svogliato, quasi a nascondere la sottile eccitazione che aleggia nella stanza. Sul piatto del giradischi gira alla solita velocità un bel vinile di Ben E. King che canta Around The Corner, perché Stand By Me sa troppo di banale. La porta finestra che dà sul giardino è spalancata, il vicino di casa, anche se non fa caldo per niente, ha purtroppo riattivato il suo maledetto rumoroso condizionatore che scassa non poco i maroni. Il ghiaccio tintinna nei bicchieri lasciando scie oleose di bourbon, i portacenere in un’ora sono già pieni di cicche, la stanchezza e la strisciante delusione stanno prendendo tutti quando il telefono si mette a squillare: “Va bene, fra mezz’ora siamo lì…” “Giura!” dico. “Giuro!” risponde. Gli sguardi di tutti sono puntati su di me. “Vengono….viene…forse bisogna andare a comprare qualcosa, c’è poco da bere”.

Nel giro di venti minuti Elio Fiorucci, il grande, riesce a procurarsi una cassa di liquori, per lo più whisky, gin e Martini, una di coca-cola, una di aranciata, una di birra, più tre enormi pizze calde e profumate. Nessuno riesce a spiegarsi come abbia fatto, dato che è passata da un pezzo l’una di notte, ma il tempo per domandarglielo non c’è, tutto deve essere predisposto e in perfetto ordine per la visita.

Giusto perché non sto più nella pelle, mi metto alla finestra: lui non arriva scalzo, a dorso di asino, con un ramoscello d’olivo in mano, come qualcuno di noi ha fantasticato, ma seduto dentro una grossa Citroen nera. Il campanello vibra, scorgo attraverso la porta a vetri dell’ingresso la sua inconfondibile sagoma, la vista mi si annebbia, sbando di lato, giro la maniglia con la palma improvvisamente sudata e solo allora mi appare in tutto il suo splendore.

Alla classica frase di convenienza genere “nice to meet you” mi stringe debolmente la mano emanando un grugnito sordo, lo stesso fa con tutti gli altri che, nel frattempo, si sono avvicinati in estasi, sorridenti ed emozionati, per sincerarsi della sua reale presenza.

Non si toglie il cappello di paglia che gli incornicia i riccioli rossi-castani: indossa una camicia giavanese verde smeraldo, con palme gialle, aperta fino al penultimo bottone a mostrare un petto glabro, un pantalone in origine bianco e un paio di stivaletti crema di simil pelle, smangiati in punta, da cui sporgono calze da tennis slabbrate. La barba è del giorno prima o forse di più, gli occhi sono tristi e indagatori, l’incedere sospettoso.

https://www.youtube.com/watch?v=8SkvaALFQOs

Tanto per metterlo a proprio agio, conoscendo i suoi gusti (preparato sono preparato), sul grande tavolo, proprio sotto lo scaffale dei dischi, ho appoggiato in ordine sparso qualche LP degli Everly Brothers, quasi fossero lì per caso. La mossa si rivela quella giusta per rompere il ghiaccio, anche perché so perfettamente che una volta ebbe a dire “senza gli Everly non sarebbe esistito nessuno di noi”.

Lui si piazza seduto davanti al giradischi. Prende in mano il primo album, poi il secondo e il terzo, chiama a sé Mick Taylor, sì proprio lui l’ex chitarrista dei Rolling Stones assoldato per il tour, e comincia a parlottare. Poi fa segno, con l’unghia lunga listata a lutto, di procedere all’ascolto del Greatest Hits dei fratellini. Tramite il mio buon vecchio Thorens, obbedisco. Del resto non chiedo di meglio. Quando Bird Dog attacca, lui e Mick riprendono a mormorare robe sugli accordi, sugli arrangiamenti, sui riff di chitarra. Più volte mi fa capire di tornare indietro di qualche solco così che Taylor possa risentire un passaggio fondamentale mentre continua a mugugnare parole incomprensibili. Tornare indietro di qualche solco è in assoluto la cosa che so fare meglio nella vita, non ho fatto altro dai dodici anni in poi, con la puntina ci so fare. Lui sembra apprezzare. Tanto che ho la sensazione di cogliere persino un abbozzo di sorriso riconoscente, ma probabilmente vaneggio.

Nel frattempo, la maggior parte dei presenti assume un atteggiamento distratto, quasi che nulla di straordinario stia avvenendo in questa casa, a notte fonda, in una domenica di metà luglio, a Milano. Nessuno osa rivolgergli la parola o ha il coraggio di accennare una chiacchiera, una timida parvenza di battuta. Un continuo, febbrile movimento ci porta tutti fra la cucina e il soggiorno: un po’ per offrire da bere, un po’ perché pervasi dall’imbarazzo, un po’ perché proprio nessuno riesce a star fermo.

Lui non schioda le chiappe neppure per un istante, non rivolge verbo ad alcuno, su varie sollecitazioni di normale amministrazione tipo “vuoi un piatto di spaghetti o un pezzo di pizza?”, “vieni di là che c’è un juke-box con vecchi 45 giri!”, “vuoi uscire in giardino a prendere una boccata d’aria?”, reagisce solo con uno sguardo bicolore noia-disprezzo. Poi, finalmente, con accanto un fido galoppino, si muove lentamente verso la biblioteca, sbircia i testi sacri di rock and roll, si sofferma a lungo su qualche foto appoggiata alla costa dei libri, si immerge a decifrare i titoli col capo reclino e, d’un tratto, chiama a sé l’accompagnatore, gli bisbiglia qualcosa all’orecchio e l’ometto fa cenno di avvicinarmi.

“Vuole sapere perché ci sono tutti questi libri sul Partito Comunista!” esclama, puntandomi addosso i suoi occhi acquosi e inquisitori.

“Sono sulla storia del Partito Comunista Italiano, ci sono altri libri di storia qui, la storia mi interessa molto” affermo, recitando la parte di quello che, con orgoglio, difende la propria libertà intellettuale. Annuiscono entrambi brontolando qualcosa, ma certo la risposta non li ha soddisfatti per niente.

“Cosa volete bere?” mi affretto a dire tanto per cambiar discorso. “What do you wanna drink” ripete l’ometto.

“Brandy” biascica il maestro. Un dubbio atroce mi attraversa la mente per rivelarsi immediatamente realtà. “No brandy, sorry”, dico. “Vodka” sospira di rimando. “Neppure quella, sono veramente spiacente” replico. “Coffee” ruggisce. “Coffee, certamente si!” esclamo terrorizzato e, al contempo, sgravato da un peso insopportabile. Girando velocemente i tacchi, come appena fuori da un incubo mi affaccio in cucina per ordinare un espresso lungo in tazza grande. La richiesta cade come un fulmine a ciel sereno. “Da ieri la macchinetta è senza guarnizione” sentenzia la mia ragazza “verrà uno schifo! Ma chissenefrega tanto è americano, mica sa com’è fatto un buon caffè”.

Senza guarnizione, l’acqua bolle in un attimo e tocca a me tornare da lui, appoggiargli delicatamente una mano sulla spalla e domandargli con fare cameratesco: “Quanto zucchero, Bob?”. Alzando due dita come Churchill, per la prima e ultima volta mi dice: “Thank you”.

Solo in quell’istante mi rendo conto che non gli si può stare vicino, è come se non avesse fatto la doccia da quando ha deciso di passare dall’acustico all’elettrico e sono passati un bel po’ di anni. Oltre a tutto non sorride mai, non si capisce se si rompe le palle, se si sta rilassando, se odia o, al massimo, sopporta la situazione, insomma un mezzo disastro.

Ciononostante mi rendo conto che sto parlando col signor Zimmerman in persona, che gli ho toccato una spalla, che ho quasi chiacchierato con lui di politica, che mi ha risposto a monosillabi ma mi ha risposto, che sono soddisfatto del mio scarso inglese e, soprattutto, che sia stato ad un palmo da me per almeno un’ora e mezza.

L’odore del mito resta impregnato nell’imbottitura per almeno un paio di giorni poi, dato che non va via, decido di porre rimedio interpellando il tappezziere al quale, comunque, chiedo di aggiungere una piccola targa. Adesso sulla spalliera della poltroncina che ha accolto le sue natiche c’è scritto: “Qui si è seduto Bob Dylan”.

Secondo tempo

Passano alcuni anni e Bob torna a Milano, stavolta all’Arena. Il solito Zard mi propone un altro dopo concerto. Memore di quanto mi è costato il tappezziere organizzo, in fretta e furia, una bella cena in una ricca casa di un ricco editore.

Verso la solita una di notte, arriva. E’ vestito come l’altra volta e non si è mai neppure lavato dall’altra volta.

Al suo passaggio gli invitati si aprono come le acque del Mar Rosso, tutti gli sorridono quasi accennando un inchino come se fosse la Madonna di Lourdes o la Regina Elisabetta. Lui si piazza direttamente a tavola, a capo tavola. Fa un cenno al solito galoppino per far capire che ha fame, quindi che si dia inizio alle portate.

Stavolta si svolge tutto in maniera più veloce e molto più irritante: non apre bocca se non per infilarci porzioni esagerate di cibo, grugnisce saltuariamente qualcosa, qualcuno interpreta quei suoni come continui apprezzamenti ma io, conoscendo my chicken, ne dubito.

Quelle poche volte che qualche intrepido gli rivolge la parola, continuando a masticare, lo fissa come se gli avesse chiesto un prestito.

Arrivati alla frutta, purtroppo, mi scappa di chiedergli se desidera qualcos’altro: mi risponde secco “yes, a taxi!”.

Per quanto mi riguarda è fin troppo, mi trattengo dal mandarlo a fare in culo, anche perché come potrebbe mai un povero fan come me mandare a quel paese un genio come lui? Eppure sfioro l’incidente diplomatico. La padrona di casa se ne accorge e con estrema gentilezza, prima che Mr. Tambourine Man si allontani definitivamente dalla nostra vista e dal nostro olfatto oltraggiato, gli fa persino omaggio di una splendida stampa antica, che viene immediatamente agguantata senza cenno di ringraziamento.

Solo qualche settimana dopo mi capita di leggere su un mensile musicale una sua intervista: “Non voglio mai incontrare chi mi adora, loro sanno tutto di me e io non so niente di loro. Loro sono cresciuti con me. Ma io sono un estraneo.”

Bastava saperlo prima.

Arthur Rimbaud

Notte di giugno! Sedici anni! – Ti lasci esaltare.

La linfa è uno champagne e ti sale alla testa…

Divaghi; e senti alle tue labbra un baciare

Che palpita là, come una piccola bestia.

di Marino Magliani

Il 29 dicembre scorso ho fatto una piccola vacanza nella regione della Gheldria, che si trova al centro dell’Olanda, ai confini con la Germania. L’albergo dove ho alloggiato si chiama Ehzerwold, è situato ai margini del

di Antonio Sparzani

(Pubblico con piacere e commozione questo breve racconto scritto da una persona straordinaria, editore, fotografo, ornitologo e grande amante della natura, Oliviero Dolci, che è purtroppo mancato il 31 dicembre scorso. Il titolo “La cometa di Halley” è suo, ma, vista la data del racconto, marzo 1997, si trattò certamente della cometa di Hale-Bopp, in quel momento molto visibile nei cieli del nostro emisfero, mentre l’ultimo passaggio della cometa di Halley avvenne nel 1986, a.s.)

8 marzo 1997

La mattina entrando in stalla mi accorsi subito che la Mimi aveva lo sguardo innamorato, – cos’hai sei in calore? Fa ridere l’idea che una mucca ti possa guardare con aria innamorata, eppure è proprio così, attraverso lo sguardo trasferisce su di te tutto l’interesse che la sua condizione fisica le impone, essendo tu membro esclusivo del suo branco.

di Paolo Sabbagh*

Venerdì 8 gennaio 13:30 ca. siamo alla fermata di via tiburtina e stiamo facendo salire i migranti per accompagnarli ad una mensa e farli mangiare.

Un ragazzo corpulento ci si para davanti e indicando i nostri fratelli migranti dice “questi qui nun entrano”.

A questo punto Pablo gli chiede se è un controllore e di fargli vedere il tesserino; “nun so’ nisuno” risponde il coatto “questi nun entrano e basta!”.

Io e Pablo, visto l’atteggiamento, ci prepariamo allo scontro ma vediamo un signore di mezza età e di pari stazza del coatto che ci precede e gli dice: “be’, ma se non ti piacciono scendi te”; la signora a lui vicino: “ma che sei razzista?”; una ragazza poco dietro con la kefiah al collo: “a fascio demmerda”; il suo ragazzo: “e vattene!”.

Allora il coatto, colto alla sprovvista dal furore dei passeggeri del 163, scende a più miti consigli dicendo: “bene me ne vado, nun ce viaggio co li negri io” ed esce dall’autobus in mezzo agli applausi dei viaggiatori che solidarizzano con i nostri brothers e a Pablo che gli consiglia di prendere il prossimo autobus.

Alla fine io e Pablo ci siamo salvati da una capocciata in faccia beccandoci anche i complimenti da parte di una Bella signora perché “aiutiamo ste povere creature”.

In mezzo ad una Roma, per dirla alla Remotti, fetente, impiegatizia, dei mezzi litri, della coda alla vaccinara, dei ricchi bottegai, del volemose bene e annamo avanti, ce n’è un’altra “dal basso”, comprensiva, generosa, accogliente, luminosa, di grande infinita immensa bellezza.

di Giovanni Bitetto

Sento gridare dentro di me, ma non conosco più il cammino della mia volontà fino alla mia gola.

Il marinaio, Fernando Pessoa

Reinhard non aveva previsto la pioggia.

Heinrich non aveva previsto la pioggia.

Sorseggiava rumorosamente il brodo per coprire il brontolio dei tuoni. I lampi inondavano la sala da pranzo, trascinavano la luce dell’unica candela. S’illuminava il tavolaccio di legno, il vecchio curvo: rimestava nel piatto adoperando il cucchiaio. Heinrich scrutava i pezzi di pasta che galleggiavano a mo’ di arcipelago, la superficie del liquido ambrato, bastava un soffio per scatenare il maremoto, devastarne la geografia provvisoria, squadrava le rotte marittime delle verdure, dei pezzi di carne che avrebbe prelevato con un semplice gesto. Il brodo si raffreddava e lui rimaneva immobile, nutrendosi di tanto in tanto, la bocca schifata dal liquido inerte. Non cessava di piovere.

[Pubblichiamo un estratto da Viaggiatori nel freddo. Come sopravvivere all’inverno russo con la letteratura, exorma edizioni, 2015]

di sparajurij

All’uscita dalla metropolitana il vento si serve dei primi metri per assalire e respingere i viaggiatori nelle gallerie delle scale mobili. Lo sbalzo di temperatura genera correnti impazzite e l’aria si infila come una ragnatela di lame dentro i cappotti. Quasi un secolo fa, nel 1923, in questo stesso luogo che all’epoca ospitava una trattoria malfamata, la polizia, come fosse vento, spingeva fuori dal locale Sergej Esenin per arrestarlo dopo una serata alcolica e una lite con un avventore troppo curioso.

di Dmitrij Gorčev

traduzione di Ida Amlesù

In un paese lontano viveva un uomo.

Quest’ uomo amava perdutamente una donna. Solo che la vedeva molto di rado. Una volta ogni quattordici anni. E in tutto, una volta e basta.

Un bel giorno, quest’uomo ebbe un gran bisogno di qualcosa. Graffette, forse. O magari vermicelli, chi lo sa.

Ma in quel paese c’era una regola per cui tutto, ma proprio tutto, era gratis, perché tanto soldi non ne aveva nessuno.

Hai bisogno, mettiamo, di una scopa: eccotela in regalo.

Prima, però, bisogna scrivere una richiesta formale a una speciale commissione. Così e cosà, scrivi: ho grande necessità di una scopa. La commissione arriva, controlla tutto, interroga i vicini e un mese dopo si può andare ritirare la propria scopa. E, cosa importante, è gratis.

Ma senza commissione non si può. Magari hai già una scopa. Oppure non hai proprio niente da spazzare. Tutto può essere – magari non hai nemmeno le braccia. E mica ci sono abbastanza scope per tutti.

Perciò l’uomo si sedette e scrisse la richiesta. Io, scrisse, ho grande necessità di graffette. O forse di vermicelli. La recapitò a chi di dovere e se ne tornò a casa ad aspettare la commissione.

Senonché la commissione non venne affatto.

Al nostro avevano persino cominciato a raffreddarsi le gambe. È evidente che aveva un bisogno disperato di queste graffette. O di vermicelli.

Quand’ecco che un giorno qualcuno bussa alla porta. Entrate, dice l’uomo. Ma non si alza da terra per aprire la porta, perché non ne ha le forze. E comunque la porta non ha neanche la serratura.

E a che gli servirebbe una serratura. In quel paese non c’era proprio nessuno che ne avesse una.

Perché può anche essere che diano a qualcuno degli scarponi. Però lui, mettiamo, arriva a casa, prende e muore. Ma la porta è chiusa a chiave. Come farà, ci si chiede, la commissione a togliergli gli scarponi? Perciò le serrature in quel paese non le aveva nessuno.

In quel momento si apre la porta ed entra una donna. Quella stessa donna di cui l’uomo era innamorato. Per la gioia lui si spaventa persino.

Bisognerebbe farla accomodare su una sedia, pensa. Ma una sedia mica ce l’ha.

La donna però non ha intenzione di sedersi. E’ lei, dice, tal dei tali?

Certo che sono io, proprio lui, pensa l’uomo. Ma per la gioia non riesce a dire nulla. Bisognerebbe versarle dell’acqua, pensa. Ma non ha mica un bicchiere. E l’acqua gliel’hanno tagliata chissà quando.

Ma la donna, senza che le dica niente, sa già tutto di lui da tempo. Lei, dice, l’anno scorso ha avuto grande necessità di tappare la finestra, così le è stato dato quasi mezzo chilo di stucco per vetri gratis. Sono già sette mesi che l’inverno è passato, ma lei finora non ha restituito lo stucco. Quindi si muova un po’ a scrostarlo, ché domani vengo a prenderlo. E se ne va.

O Signore, pensa l’uomo, come può credere che non voglia ridarle lo stucco. Si alza in qualche modo e lo scrosta tutto. E il pezzetto di vetro che ci era attaccato lo ripone con cura in un angolino. Si stende di nuovo per terra e si mette ad aspettare che la donna ritorni.

Solo che lei non torna più. Al suo posto arrivò proprio un’altra persona, un uomo, e ritirò lo stucco. Per qualche ragione, ritirò anche il pezzetto di vetro. Ma il nostro non obiettò nulla a riguardo.

Quando però arrivò la commissione per interrogarlo a proposito delle graffette, si scoprì che l’uomo era già morto. Giaceva sul pavimento, tutto coperto di neve, e quando la commissione spalò via la neve vide che l’uomo sorrideva.

E aveva un sorriso così bello che la commissione subito gli tolse gli scarponi e lo seppellì nel cortile.

E nessuno chiese: chi seppellite?

Perché era un uomo, solo.

di Cristina Babino

(al colmo di questa finitezza

si resta comunque

soli)[1]

La scena che si svolge ne La scolta[2] è la stessa che si ripete ogni giorno in molte case. Italiane, soprattutto. Un’anziana signora a cui la malattia ha sottratto il movimento e la parola, assistita da una giovane badante straniera, venuta dall’Est. Una scena che ci suona familiare, comune, nella sua amarezza asciutta, ordinaria, e tanto da farsi quasi norma, consuetudine.

La scena che si svolge ne La scolta[2] è la stessa che si ripete ogni giorno in molte case. Italiane, soprattutto. Un’anziana signora a cui la malattia ha sottratto il movimento e la parola, assistita da una giovane badante straniera, venuta dall’Est. Una scena che ci suona familiare, comune, nella sua amarezza asciutta, ordinaria, e tanto da farsi quasi norma, consuetudine.

Questo piccolo, denso libro racconta – no, anzi, mette in scena, drammatizza – la storia di un dialogo sottinteso, impronunciato, in cui le voci si alternano senza rispondersi, composto dei monologhi proferiti dalle due donne. Una conversazione tutta mentale, a distanza, a dispetto della coabitazione, della prossimità fisica forzata delle due figure, dramatis personae che interpretano se stesse nella nudità smascherata della propria condizione.

Il riferimento al teatro, a quello classico nello specifico, è dichiarato. Il personaggio della scolta – la guardia – mutuato dall’Orestea di Eschilo, esaurisce il suo scopo e la sua presenza al termine del monologo che apre la trilogia: la sua funzione è attendere, per un lungo anno, il segnale del fuoco di Troia. Avvistate le fiamme sulla città, la scolta scompare, per sempre.

Il parallelo con la badante si lascia facilmente intuire. Anche questa è figura transitoria, che ugualmente assolve al compito di attendere. Qui, nel doppio significato di occuparsi di, assistere, e di aspettare il segno, il momento in cui verrà liberata dalla necessità della sua presenza: la morte della Signora. Una figura attendente, quindi, anch’essa provvisoria, in continuo, precario equilibrismo sulla soglia che ha varcato, liminare.

Dalla tragedia Annovi prende in prestito non solo il personaggio che dà il titolo al libro, ma pure il ricorso a canti (d’ingresso, corrispondente all’antefatto, delle vicine, un coro che commenta il dramma dall’esterno, e d’uscita, consacrato al finale) come prologo, intermezzo e chiusa che accompagnano, spezzano e incorniciano le battute irreciproche, frante, delle due donne protagoniste, ripetute sulla ribalta privata di una casa «che è solo una scena per due sparimenti».[3]

Così il canto d’ingresso racconta il precedente, l’arrivo della scolta in Italia e sulla scena, ricostruito tra le voci di un coro (di nuovo) di «Ucraine, Moldave, Russe» riunite in un parco cittadino all’uscita della messa ortodossa: «in camio ti porta Signore a confine / i piedi nel gelo di frizer // (…) poi c’è la strada la notte per mesi / la fuga // poi c’è casa in campagna // donna malata che non può parlare: // la bada».[4] È una lingua nuova, quella inventata da Annovi, lo si scopre già nei primissimi versi, che vince il rischio, pericolosamente presente, dell’imitazione parodica grazie a un’intuizione poetica profonda: quella del peso – ma anche del valore aggiunto – dell’estraneità, dell’essere straniero nell’esprimersi, in questo caso, in una lingua non propria ma di cui per necessità ci si appropria, piegandola con fatica o automatismo alla cadenza, ai suoni, alla sintassi a cui si è usi.

Una lingua «appesantita dallo sforzo dello spaesamento», come sottolinea Antonella Anedda, «tradotta da un altro alfabeto, un’altra grammatica in cui non esiste l’articolo»,[5] di cui la Signora riconosce però lo slancio vitale, la spinta a una torsione energica, carica di un potenziale altissimo d’invenzione e rinnovamento: «sento la voce di Dante / quando ascolto che parla / lingua la sua che s’innova e che / scalcia».[6]

Al corsivo Gian Maria Annovi affida i pensieri della Signora: parole dette senza voce, silenziose e per questo ancora più gridate, dirompenti («me la mettono in casa per forza / ad aspettare che muoia / una non italiana / una troia»)[7] e articolate – solo nella mente – in modo ineccepibile, in forza di una cultura («io che insegnavo il latino / che traducevo il greco»)[8], che la malattia ha reso amaramente inservibile, invalidata come il corpo che la custodisce, che quei pensieri rabbiosi trattiene e contiene in un disarmo arreso, afono, immobile: «l’avevo la vita: // io»[9], come un ultimo, estremo tentativo di riaffermare un’identità pronominale disinnescata, proprio perché impronunciabile: qualcosa che mi riporta alla memoria quella «sovrana coscienza dell’impossibilità di dire: -Io-» che Gadda descrive con formidabile esattezza nel passaggio finale de La cognizione del dolore.

Le corrisponde, senza risponderle, la Scolta/badante, con la sua «lingua che pare calcata da un grosso bove»[10] – così l’apostrofa la Signora in un rimprovero colto, di evidente reminiscenza classica («un grosso bove calca la mia lingua» ammette lo stesso personaggio della scolta nell’Agamennone): «Signora è ricca. la casa / con molti libri con cose. / io nulla tocco. / pulisce toglie di polvere / lava e fare il mangiare // che dopo Signora sta bene: // che vive.»[11]

Un divario linguistico e culturale, oltre che fisico e anagrafico, tra estremi (italiana/straniera, colta/ignorante – almeno nel contesto in cui è “ospite”, giovane/anziana, sana/malata), che sembra incolmabile, che pone le due donne in dolorosa, astiosa antitesi: «lava là in fondo che Signora non vuole / e mi grida. / ma io volio profuma di buono / non quello suo odore // di donna che more»[12] dice la Scolta. «’scolta: tu quasi mi anneghi / nella vasca con l’acqua troppo calda / troppo fredda con troppo sapone/ da due soldi // mi tocchi dove tocca solo all’uomo»[13] replica la Signora, invocando la badante tramite l’uso di un troncamento fonico[14] per cui l’imperativo “ascolta” nasconde e al tempo stesso scopre la destinataria dell’esortazione.

Se una ricomposizione c’è, tra le posizioni altrimenti irriducibili delle due personae – un tormentato ed esangue duello domestico per cui Andrea Cortellessa parla di «crudele psicomachia di un monodramma»[15] – è però in una vena riaffiorata, esposta, di com-passione reciproca al dolore dell’altra, di condivisa, se non proprio solidale, umanità.

Così la Signora, accortasi della bizzarra, prolungata sosta notturna della Scolta davanti al freezer aperto, indovina in quel gesto la spinta turbata di un’invincibile nostalgia: «è la neve, io penso, che ci vede: / il bianco notturno del suo paese»[16] e pare commuoversi pure senza lacrime ai racconti che la donna le fa delle violenze subìte: «la notte, se viene / viene a dirmi cose inconsolabili // cose che le hanno fatto / nel corpo e nella testa»[17].

Moto di compassione che la Scolta interpreta nel voler porre fine alle sofferenze dell’anziana, e nel trattenersi, religiosamente, dal farlo («penso di togliere / il soffio / a la donna. (…) // ma c’è icona di vergine / in calendario di maggio. // dico rosario.»)[18], ma anche nel riconoscersi una nella diade strettissima che l’allaccia, giustificandone la funzione e la presenza – e quindi l’esistenza – alla Signora: «se Signora mi morde / io dice // facciamo la brava bambina.». Qui la discrasia sintattica traduce e tradisce un’identificazione ormai conclamata, il compiersi di una fusione già preannunciata nella battuta-indizio tratta da Persona di Ingmar Bergman posta in epigrafe del libro («Penso che potrei diventare te, se ci provassi. Dentro, intendo.»), quindi rappresentata specularmente in un vecchio film in bianco e nero che dal televisore racconta una storia «con due signora / che sono come solo / una persona. // donna malata / una // altra donna fermiera.»,[19] infine ammessa nell’ultimo monologo della Scolta («io sono la stessa di / Signora.»)[20] e riassunta nel canto d’uscita in cui le voci delle due donne si fanno una, alte (anche quella finora muta dell’anziana) e indistinguibili nella risoluzione della loro dicotomia. Il monologo conclusivo è quindi un assolo che annuncia la morte come segnale della sparizione, della Signora e della Scolta, che esaurisce così la funzione e il senso del suo essere: «è il momento credo che scompaio / che scompare il motivo dell’attesa // lei lo vede il segnale che cancella / come un fuoco da lontano che si avviva».[21]

La scolta è il risultato brillante di un meditare incessante, allertato e profondo sulla lingua e sulle possibilità di declinazione della voce. Una riflessione che nella scrittura di Gian Maria Annovi riveste un’importanza centrale e attorno alla quale l’autore ha incardinato una ricerca poetica rigorosa, coerente, che trova la sua cifra più riconoscibile nello scavare la parola, restituendole un’autenticità inesorabile, quasi un’impietosa – e imprevista – Sachlichkeit, spogliandola progressivamente di qualsiasi orpello o appiglio emotivo, scarnificandola fino ad esibirne essenziale e lucente l’ossatura.

Kamikaze (e altre persone)[22] è anch’esso, in questo, un libro esemplare e, similmente a La scolta, compiuto in una misura breve. Annovi stesso si definisce un «autore-bonsai»,[23] la cui capacità espressiva sembra trovare idealmente tanta più espansione quanto più è ristretto lo spazio in cui la sua poesia-pensiero,[24] raggrumandosi, si estende: connotazione, o urgenza, di addensata brevità che risulta particolarmente vera anche per le tre raccolte precedenti, Denkmal, Terza persona cortese[25] e Self-eaters.[26]

Kamikaze (e altre persone) segue, come La scolta, una «costruzione per micro-sequenze narrative»,[27] per frammenti, o “macerie”, che nel loro susseguirsi ricompongono un discorso invece mirabilmente compatto. Annovi usa la lingua, nella sua nuda esattezza, come uno strumento di dissezione e sottrazione attraverso il quale arriva ad abbandonare il primato non solo emotivo ma persino affermativo dell’io: è in Terza persona cortese, del 2007, che l’autore compie infatti quella che definisce una «sperimentazione-suicidio pronominale»[28] peraltro già preannunciata in un passaggio del libro d’esordio Denkmal,[29] abdicando alla scrittura in prima persona.

Nell’assistere alla deflagrazione del «corpo-kamikaze» – a cui ci si rivolge con un tu che denota un’alterità drammatica, a un tempo stupefatta e atterrita – la lingua di Annovi si riveste di una pronuncia, e quindi di un sentire, collettivi, storici, condivisi. Il che ne fa, per altri versi ma al pari de La scolta, un libro dal fortissimo carattere politico, civile.[30]

La storia s’innesca nella scrittura come una fiamma accesa su una striscia di benzina: la parola poetica ne segue affilata e implacabile il corso, la riepiloga e la cristallizza in schegge esplose («parola imbottita di chiodi / e tritolo»),[31] enunciate da una lingua che interpreta la ferocia del secolo presente, cominciato con le stragi dell’undici settembre – uomini che precipitano / (così inizia un secolo)[32] – passando, tra gli altri, per gli orribili fatti del G8 di Genova («sotto il passamontagna / che cede alla sassata e al colpo / rivoltella»)[33], l’attentato ceceno al teatro Na Dubrovka («la donna cecena / che sgrava tritolo»)[34], e pure può riapplicarsi all’attualità dei recenti attacchi terroristici di Parigi e non solo («passare un presente / indicativo di stragi»).[35]

Una lingua che quasi ossessivamente chiama in causa se stessa, e sembra voler riaffermare ad ogni passo la propria mutevole essenza, le sue infinite possibilità di declinazione, e coniugata qui in molteplici accezioni («lingua-tatuaggio», «lingua-malanno», «questa lingua che non riconosci», «la lingua che ti riguarda», «la lingua che non conosci / che non comprendi ma ha / senso», «la lingua (ti dico) non muore»).[36] Come già osservato per La scolta, e in modo ancora più decisivo in Italics, la riflessione sulla lingua, e nello specifico sull’espressione, in particolare nell’esercizio della scrittura, in un contesto culturale e linguistico diverso da quello di origine, assume un’importanza decisiva.

Emigrato da molti anni negli Stati Uniti (dove continua però, e non è un dettaglio, ad occuparsi di lingua e letteratura italiana), Annovi ci consegna con Italics il manifesto della propria «condizione corsiva»:[37] il titolo stesso indica il carattere corsivo, quello con cui appunto viene riportato un termine straniero e quindi «un elemento estraneo all’interno di un discorso scritto (e parlato) in una lingua differente».[38] Una condizione linguistica che, se è propria di qualsiasi emigrante ed è parte di quel necessario processo di ridefinizione della propria collocazione identitaria e sociale («emigrare – diventare straniero – comporta una costante rinegoziazione della propria identità»),[39] si rivela comune anche al poeta, la cui ricerca espressiva si divide tra il nutrirsi di una lingua data, usata e non di rado sclerotizzata, e la necessità di rinnovarla, aggiornarla, re-suscitarla tramite una voce la cui aderenza al richiamo del reale sia garanzia di efficacia e riconoscibilità.

In Italics è dunque cruciale il tema della migrazione, quella «idea dell’invadere e dell’essere invasi da un Altro»[40] che permea lo scenario domestico de La scolta.