di Deborah Ardili

segue da qui

Seguendo le traiettorie contemporanee che esplicitamente si richiamano all’esperienza iniziata quarant’anni fa, è facile arrivare alla conclusione che la questione della «cura» rappresenti l’eredità viva del patrimonio di idee che le femministe del salario rubricavano, per le ragioni sopra indicate, alla voce più ruvida di «lavoro domestico». Smorzata la carica antagonista degli anni Settanta e caduta la richiesta di salario senza contropartita, intorno alla «cura» si annodano oggi fili di ragionamento portati a sottolineare il «doppio carattere» del lavoro riproduttivo, individuandovi potenzialità di autovalorizzazione alternative alla logica di mercato. Anziché seguire questa linea, ed entrare nel merito delle analisi e proposte che vi si associano, vorrei tentare una deviazione. La prima tappa del percorso che propongo prevede un salto di vent’anni rispetto al periodo considerato finora e porta ad Amherst, Massachussets. È qui che, nel dicembre del 1996, nel corso di un colloquio sponsorizzato dalla rivista Rethinking Marxism, un’«esponente tardiva della seconda ondata» pronuncia un discorso dato alle stampe, l’anno successivo, con il titolo di Merely Cultural [Butler 1997].

«Meramente culturali»: il titolo dell’intervento riproduceva — citandolo ironicamente ― il capo d’accusa fatto pendere dalla sinistra ortodossa (si suppone ben rappresentata nella sala della conferenza) su movimenti che, nel frattempo, avevano visto ampliarsi lo spettro dei soggetti impegnati nella politica sessuale fino a includervi, oltre alle femministe, lesbiche, gay, transgender e intersessuali. Gli effetti di ingiustizia sociale riferibili all’incidenza del privilegio eterosessuale, evidentemente, non bastavano a indurre gli ortodossi a rivedere il pregiudizio portato a identificare nella new gender politics l’arma di distrazione di massa capace di distogliere l’attenzione dalle condizioni materiali di vita dei gruppi subalterni. Il pregiudizio in questione, come si è visto, aveva una storia alle spalle a cui poter attingere per aggiornare il proprio repertorio argomentativo. La teoria chiamata a sorreggerlo si basava, a propria volta, sul ricorso a una distinzione tra struttura economica e sovrastruttura ideologica talmente rigida da non poter far altro che alimentare i processi di scomposizione imputati al settarismo dei nuovi attori sociali.

A prendere la parola per chiedere ai puristi della lotta di classe se avessero mai seriamente esaminato le ragioni storiche che hanno determinato la nascita dei movimenti sociali così duramente criticati era — chiaramente è di lei che sto parlando — Judith Butler. Al suo attivo si contavano, in quel momento, i saggi che hanno gettato le basi della concezione performativa del genere come componente attiva della teoria queer e, a questi complanare, una partecipazione al dibattito femminista motivata dalla necessità di problematizzare la presunta evidenza ontologica della categoria «donna» in un contesto di critica alla politica della rappresentanza. La partita si giocava contemporaneamente, in questo modo, su due tavoli: da una parte, contro una frazione della sinistra ancora incapace di accorgersi che la regolazione sociale del sesso è sistematicamente legata al modo di produzione che fa funzionare l’economia politica. Dall’altra, contro aree del femminismo pervase da assunti eteronormativi portati non solo a istituire nuove forme di esclusione e gerarchizzazione, ma a precludersi completamente la comprensione del significato sociale della new gender politics.

Mi sembra importante soffermarsi su questo contributo, tardivamente tradotto in italiano, almeno per due ragioni. La prima: è significativo che una filosofa nota per aver mutuato una parte consistente della propria strumentazione concettuale dal post-strutturalismo francese, e spesso accusata di aver disertato il campo della materialità corporea precisamente per effetto di quell’apporto teorico, attinga in maniera tanto vistosa alla lezione femminista dei decenni precedenti per replicare ai fustigatori del «meramente culturale». È in effetti questo lo scritto che, in maniera più esplicita di altri, sembra dar compiutamente ragione dell’intenzione programmatica affidata alla prefazione di Gender Trouble:

Questioni di genere è stato anche un lavoro di traduzione culturale. Ho applicato la teoria strutturalista alle teorie statunitensi relative al genere e alle implicazioni politiche del femminismo. Se, in alcune versioni, il post-strutturalismo sembra essere un formalismo, lontano da questioni relative al contesto sociale e da finalità politiche, non così è stato per le recenti rielaborazioni nordamericane. In effetti quello che mi stava a cuore non era «applicare» il post-strutturalismo al femminismo, ma sottoporre quelle teorie a una specifica rielaborazione femminista [Butler 1990: VII].

Difficile non accorgersi, avendo Merely Cultural sotto gli occhi, che la «specificità femminista» di questo lavoro di traduzione va riferita allo sforzo di collocarlo al livello strategico della riproduzione sociale. Chiedersi per quale motivo «un movimento impegnato a criticare e a trasformare i modi in cui la sessualità è regolata socialmente non debba essere considerato centrale per il funzionamento dell’economia politica» e, contestualmente, ribadire che la produzione del genere deve essere intesa come parte del modo di produzione dell’umanità stessa secondo le norme che riproducono la famiglia eterosessuale, equivale a intercettare un aspetto importante del discorso che ho provato a ricostruire nei paragrafi precedenti. Significa assegnare un fondamento materiale alla genealogia che indaga la posta politica in gioco quando vengono designate come origine e causa quelle categorie identitarie che in realtà sono effetti di istituzioni, pratiche, discorsi. È in questo modo che la filosofa può ricordare tanto ai fustigatori del «meramente culturale» quanto ai cultori del «puramente identitario» che le lotte per trasformare il campo sociale della sessualità acquistano importanza economico-politica non soltanto perché possono essere direttamente collegate alla questione dello sfruttamento e del lavoro non pagato, ma anche perché non si lasciano nemmeno decifrare senza includere nella comprensione della sfera economica tanto la riproduzione di merci quanto la riproduzione sociale di persone. Ne discende che la marginalizzazione o il disciplinamento di sessualità non conformi rispetto alla norma egemone non possono essere trattate soltanto come questioni di mancanza di riconoscimento culturale, affrontabili tramite un risarcimento simbolico. Il fatto ― sottolinea Butler — è che la mancanza di riconoscimento culturale non può essere concepita, nemmeno analiticamente, senza tener conto dei suoi effetti di oppressione materiale.

Si potrà certo obiettare che non sono poi moltissimi, nell’opera di Judith Butler, i luoghi espressamente dedicati alla questione del lavoro riproduttivo gratuito. Eppure non è possibile minimizzare il rilievo teorico e politico di questi passaggi. Un’osservazione importante si trova per esempio in Che fine ha fatto lo Stato-nazione?, nel contesto di un ragionamento che prende polemicamente di mira la sopracitata Hannah Arendt per avere avvallato una nozione di politica pregiudicata, a giudizio di Butler, dall’oblio della sfera economica riproduttiva. Con quali conseguenze?

Questi umani spettrali privati di peso ontologico ― che non superano la prova di intelligibilità sociale richiesta per un riconoscimento minimo ― includono coloro che per età, gender, razza, nazionalità e status non solo sono squalificati per la cittadinanza ma sono attivamente “qualificati” per essere senza-stato. Quest’ultima nozione può ben essere significante, dal momento che coloro che sono senza-stato non sono semplicemente spogliati di status; è stato accordato loro uno status e sono preparati per il proprio spossessamento e dislocamento; diventano senza-stato proprio perché soddisfano certe categorie normative. In quanto tali, costoro vengono prodotti come senza-stato nello stesso momento in cui vengono gettati a mare dalle modalità giuridiche dell’appartenenza. Questo è un modo per capire come sia possibile essere senza-stato all’interno dello stato, come appare chiaro per coloro che vengono incarcerati, resi schiavi o che risiedono e lavorano illegalmente. In maniere differenti sono contenuti, significativamente, all’interno della polis come il suo esterno interiorizzato. La descrizione di Arendt ne La condizione umana lascia senza critica questa particolare economia in cui il pubblico (e la sfera propria della politica) dipende essenzialmente dal non-politico o, piuttosto, da ciò che è esplicitamente depoliticizzato; suggerisce che solo attraverso il ricorso a un’altra struttura di potere noi possiamo sperare di descrivere l’ingiustizia economica e gli spossessamenti dai quali dipende il sistema ufficiale della politica, che riproduce di continuo come parte dei suoi sforzi di autodefinizione nazionale [Butler, Spivak 2007: 38-39].

Non è difficile riconoscere nei «senza stato» di Judith Butler un’eco dei «senza potere» e dei «senza salario» di cui parlavano negli anni Settanta le femministe. Tanto più che sono proprio considerazioni come queste — e vengo alla seconda ragione per cui è importante tener conto delle precisazioni contenute in Merely Cultural — che hanno permesso alla femminista statunitense di collegare in maniera originale la questione di genere a quella, più ampia, della vita precaria e indegna di lutto, trattenuta nella penombra della vita pubblica e ai margini dell’intelligibilità sociale. «Il motivo per cui qualcuno non sarà pianto o è già stato giudicato indegno di lutto» scrive Butler «sta nel fatto che non esiste una struttura di supporto per quella vita. Questo implica che essa, secondo gli schemi dominanti di valore, è svalutata e non considerata degna di sostegno e protezione» [Butler 2012: 21-22]. Muove da qui l’esigenza butleriana di ripensare il politico a partire dalle condizioni precontrattuali, mai espressamente stipulate, della relazione sociale: che cosa c’è dietro la svalorizzazione e la distribuzione differenziale della precarietà? Quali operazioni consentono di cancellare il retroscena della politica e quali invece consentono di convertirlo nel suo oggetto esplicito? Che cosa espone allo sfruttamento la condizione di vulnerabilità e di dipendenza da cui è impossibile evadere una volta per tutte? Come controllare i fattori sociali che consentono di condurre una vita che possa essere vissuta? Sono queste le domande poste con maggiore urgenza dalla filosofa statunitense [Butler 2004b; 2009; 2013]. Dopo quarant’anni, per le femministe forse è arrivato il momento di ripensarci: tenendo a mente di avere una storia alle spalle.

Fonti e riferimenti bibliografici utili

Abba, L.; Ferri G.; Lazzaretto G.; Medi, E.; Motta, S.

1972 La coscienza di sfruttata, Mazzotta, Milano.

Anabasi

1972 Donna è bello, Stampa Grafiche Liton, Casalfiumanese.

Arendt, H.

1958 The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago; trad. it. Vita activa, Bompiani, Milano 2000.

Balestrini, N.; Moroni, P.

1997 L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Feltrinelli, Milano.

Bourdieu, P.

1998 La domination masculine, Édition du Seuil, Paris; trad. it. Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 2009.

Bracke, M. A.

2013 Between the Transnational and the Local: Mapping the Trajectories and Contexts of the Wages for the Housework campaign in 1970’s Italian Feminism, «Women’s History Review», XXII, 4, pp. 625-642.

Bravo, A.

2008 A colpi di cuore. Storie del sessantotto, Laterza, Roma-Bari.

Butler, J.

1990 Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York-London; trad. it. Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Laterza, Roma-Bari 2013.

1993 Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex”, Routledge, New York-London; trad. it. parziale Corpi che contano. I limiti discorsivi del “sesso”, Feltrinelli, Milano 1996.

1997 Merely Cultural, «Social Text», 52-53, 1997, pp. 265-277.

2004a Undoing Gender, Routledge, New York-London; trad. it. Fare e disfare il genere, Mimesis, Milano-Udine 2014.

2004b Precarious Life: the Power of Mourning and Violence, Verso, London-New York; trad. it. Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza, Postmedia, Milano 2013.

2009 Frames of War. When is Life Griveable?, Verso, London-New York 2009.

2012 Can One Lead a Good Life in a Bad Life?, Adorno Prize Lecture, «Radical Philosohy»; trad. it. Vita buona e vita cattiva, in Ead., A chi spetta una buona vita?, nottetempo, Roma 2013, pp. 13-65.

2013 Dispossession: the Performative in the Political (with A. Athanasiou), Polity Press, Cambridge.

Butler, J.; Spivak, G. C.

2007 Who Signs the Nation-State?, Seagull Books, London; trad. it. Che fine ha fatto lo Stato-nazione?, Meltemi, Roma 2009.

Calabrò, A. R.; Grasso, L.

2004 Dal movimento femminista al femminismo diffuso. Storie e percorsi a Milano dagli anni ’60 agli anni ’80, Franco Angeli, Milano (seconda edizione).

Collettivo Internazionale Femminista

1975 Le operaie della casa, Marsilio, Venezia-Padova.

Dalla Costa, G. F.

1978 Un lavoro d’amore. La violenza fisica componente essenziale del “trattamento” maschile nei confronti delle donne, Edizioni delle donne, Roma.

Dalla Costa, M. R.

1972 Potere femminile e sovversione sociale, con «Il posto della donna di Selma James», Marsilio, Venezia.

2002 La porta dell’orto e del giardino, <www.generation-online.org>.

Dalla Costa, M. R.; Fortunati, L.

1976 Brutto ciao. Direzioni di marcia delle donne negli ultimi 30 anni, Edizioni delle donne, Roma.

Delphy, C.

2013 L’ennemi principal 1. Économie politique du patriarcat, Syllepse, Paris (terza edizione).

Delphy, C.; Leonard, D.

1992 Familiar Exploitation. A New Analysis of Marriage in Contemporary Western Societies, Polity Press, Cambridge.

Donato, G.

2014 «La lotta è armata». Sinistra rivoluzionaria e violenza politica in Italia (1969-1972), Derive Approdi, Roma (seconda edizione).

Ellena, L.

2014 Frontiere della liberazione e snazionalizzazione delle italiane, in Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi, a cura di M. T. Mori, A. Pesscarolo, A. Scattigno, S. Soldani, Viella, Roma, pp. 277-300.

Ergas, Y.

1986 Nelle maglie della politica. Femminismo, istituzioni e politiche sociali nell’Italia degli ani ’70, Franco Angeli, Milano.

Fedrici, S.

1975 Counterplanning from the Kitchen (with N. Cox), Falling Wall Press, Bristol; trad. it. Contropiano dalle cucine, in Ead., Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista, ombre corte, Verona 2012, pp. 46-61.

Firestone, S.

1970 The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution, William Morrow and Company, New York; trad. it. La dialettica dei sessi. Autoritarismo maschile e società tardo-capitalistica, Guaraldi, Bologna 1971.

Collettivo politico milanese per la liberazione della donna

1971 Colloqui tra le compagne dei gruppi femministi autonomi italiani con Selma James dello “Work Shop” inglese, ristampa a cura del Movimento di Lotta Femminile di Bologna, Archivi del Femminismo, Fondazione Elvira Badaracco, busta 6.

Frabotta, B.

1973 Femminismo e lotta di classe in Italia (1970-1973), Savelli, Roma.

Ginsborg, P.

1989 Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Einaudi, Torino.

Gramaglia, M.

1987 Affinità e conflitto con la nuova sinistra, «Memoria», 19-20, pp. 19-37.

Grandi, A.

2003 La generazione degli anni perduti. Storie di Potere Operaio, Einaudi, Torino.

Guerra, E.

1990 Soggettività individuale e storie di gruppi: una ricostruzione attraverso la meoria, in Centro di Documentazione delle Donne di Bologna, Il movimento delle donne in Emilia Romagna. Alcune vicende tra storia e memoria (1970-1980), Analisi, Bologna, pp. 53-107.

Lanaro, S.

1992 Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta, Marsilio, Padova.

Lonzi, C.

1971 La donna clitoridea e la donna vaginale, in Ead., Sputiamo su Hegel e altri scritti, et al./Edizioni, Milano 2010, pp. 61-113.

1978 Taci, anzi parla. Diario di una femminista, et al./Edizioni, Milano 2010.

Lotta Femminista

1972 Bozza di discussione per il salario alle casalinghe, Modena 20 giugno, <www.femminismoruggente.it>.

1973a Il personale è politico, Quaderni di Lotta Femminista n. 2, Musolini, Torino.

1973b Femminismo e lotta di classe, «Sottosopra», n. 1, pp. 18-20, <www.bibliotecadigitaledelledonne.it>.

1974 Bozza di discussione emersa dalla riunione delle sedi di Modena, Milano e Ferrara, 29 giugno, Archivio del Femminismo, Fondazione Elvira Badaracco, busta 8, fasc. 5.

Lumley, S.

1994 States of Emergency. Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978, Verso, London; trad. it. Dal ’68 agli anni di piombo. Studenti e operai nella crisi italiana, Giunti, Firenze 1998.

Melucci, A.

1991 L’invenzione del presente. Movimenti sociali nelle società complesse, il Mulino, Bologna.

Miranda, V.

2011 Cooking, Caring, and Volunteering: Unpaid Work Around the World, «OECD Social, Employment and Migration Papers», 116, consultabile al sito <http://dx.doi.org/10.1787/5kghrjm8s142-en>.

Movimento Femminista Romano

1973 Incontro a Napoli con le compagne di Lotta Femminista sul tema: Salario per il lavoro domestico. Intervento del Movimento Femminista Romano, in Donnità. Cronache del movimento femminista romano, Centro di documentazione del movimento femminista romano, Roma 1976.

Negri, Antonio

1971 Crisi dello Stato-piano. Comunismo e organizzazione rivoluzionaria, relazione presentata al terza conferenza nazionale di organizzazione di Potere Operaio, in Id., I libri del rogo, DeriveApprodi, Roma 2006, pp. 19-65.

Perrotta, A.

1999 Tra Nuova Sinistra e autocoscienza. Milano: 1972-1974, in Esperienza storica femminile nell’età moderna e contemporanea, a cura di A. M. Crispino, Unione Donne Italiane, Circolo “La Goccia”, Roma 1999, pp. 89-106.

Petricola, E.

2005 Parole da cercare. Alcune riflessioni sul rapporto tra femminismo e movimenti politici degli anni Settanta, in Il femminismo italiano degli anni Settanta, a cura di T. Bertilotti e A.Scattigno, Viella, Roma, pp. 199-224.

Rich, A.

1979 On Lies, Secrets, and Silence. Selected Prose 1966-1978, W.W. Norton & Company, New York-London.

Rivolta Femminile

1970 Manifesto di Rivolta Femminile, in C. Lonzi, Sputiamo su Hegel e altri scritti, et al./Edizioni, Milano 2010, pp. 5-11.

Rossi-Doria, A.

2005 Ipotesi per una storia che verrà, in Il femminismo italiano degli anni Settanta, a cura di T. Bertilotti e A. Scattigno, Viella, Roma 2005, pp. 1-23.

Russell, D. H. ; Van de Ven, n.

1976 Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal, Frog in The Well, Palo Alto.

Toupin, L.

2014 Le salaire au travail ménager. Chronique d’une lutte féministe internationale (1972-1977), Les Éditions du rémue-ménage, Montréal.

Viale, G.; De Luna, G.; Fossati, F.; De Luca, E.

2006 Come finì Lotta Continua, «Micromega», 8, pp. 73-88.

Zanetti, A. M.

1998 Una ferma utopia sta per fiorire. Le ragazze di ieri: idee e vicende del movimento femminista nel Veneto degli anni Settanta, Marsilio, Venezia.

Zanuso, L.

1987 Gli studi sulla doppia presenza: dal conflitto alla norma, in M. C. Marcuzzo, A. Rossi-Doria, La ricerca delle donne. Studi femministi in Italia, Rosenberg & Sellier, Torino 1987, pp. 41-58.

Zumaglino, P.

1996 Femminismi a Torino, Franco Angeli, Milano.

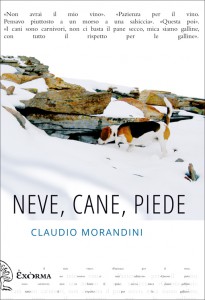

di Claudio Morandini

di Claudio Morandini