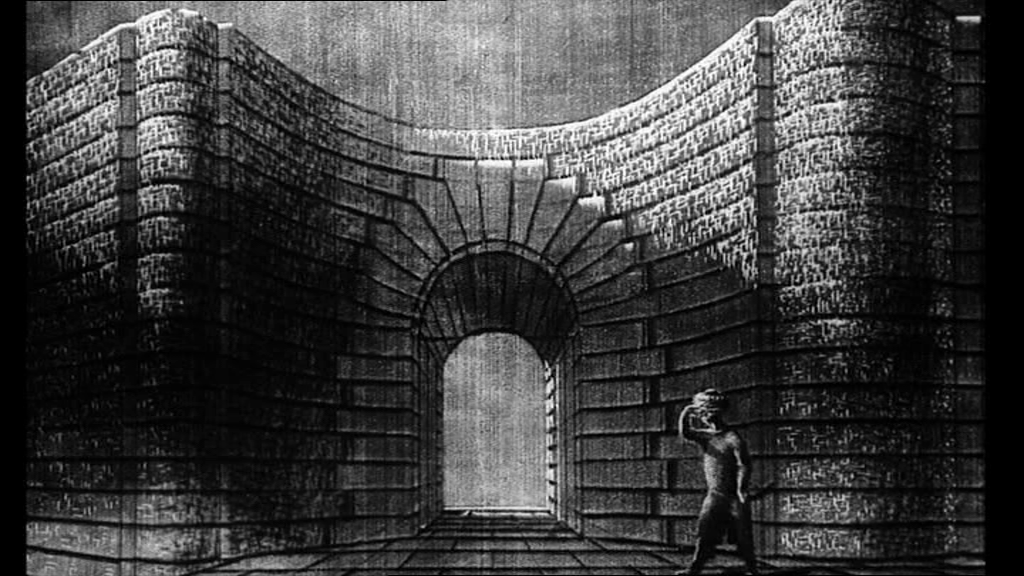

Il Muro Occidentale o del Pianto, 1993.

Valigie, borse, bauli, materiale da imballaggio, tessuto e legno. 400 × 400 × 60 cm.

Con Esplicitazione del rimosso

Das Kapital alla Biennale di Venezia

di

Giulio Ciavoliello

La Biennale d’arte Venezia è incredibile. Tutta la città è un pullulare di mostre e iniziative legate alle arti visive, ben al di là dell’ente Biennale che già di per sé propone moltissimo, ai Giardini, all’Arsenale, con i padiglioni nazionali interni ed esterni. E il fenomeno nel corso degli anni aumenta sempre di più. Nei giorni della vernice ogni due passi si scopre un luogo dove inizia una mostra, spesso con un cocktail, occasione di incontro per addetti ai lavori e curiosi. Si ha la sensazione di beneficiare di tante proposte mentre permane un dubbio come sottofondo. Ci si sta perdendo qualcosa di meglio da un’altra parte? Non mi trovo nel posto giusto al momento giusto? Certo per il visitatore professionale esistono delle linee guida, riguardo a dentro e fuori Biennale. Ma limiti di tempo, l’ubiquità impossibile, fanno vivere l’angoscia della perdita, nello stesso momento in cui nel muoversi per mostre si decide di arrendersi, quando bisogna fermarsi. Non si può più immagazzinare informazioni. La mente non ce la fa più a comprendere. E’ necessario rimandare all’indomani.

Il senso di incompletezza aumenta fino all’esasperazione se si pensa alla continuazione di attività dal vivo e temporanee che si tengono all’interno della Biennale, per i quasi sette mesi della durata complessiva. Qui, giorno dopo giorno, soprattutto nella cosiddetta Arena, una struttura d’impianto teatrale appositamente costruita nell’edificio principale ai Giardini, si tengono letture, conferenze, dibattiti, spettacoli. In effetti l’incompletezza rientra nelle intenzioni del curatore, Okwui Enwezor, perché è prevista, dichiarata, con una esplicita contraddizione fra staticità di ciò che viene proposto in modo fisso e vitalità di ciò che accade in svariati momenti, con risvolti prefigurabili solo in parte.

Si tratta di un modello espositivo non nuovo, ma che a Venezia trova la sua originale articolazione in un fondamento: la lettura e rilettura quotidiana da parte di attori de Il Capitale di Carlo Marx. La pervasività del capitale, intesa come economia e profitto, costantemente rimossa dai riti del mondo dell’arte, diventa centrale nella Biennale di Enwezor. Tutta la mostra, in alcuni casi con il concorso di padiglioni nazionali che rinunciano all’autonomia prevista dallo statuto, si declina tenendo conto di conflitti, sperequazioni, migrazioni, emergenze ambientali, implicazioni della globalizzazione, legati ai rinnovamenti del capitale, alle sue capacità di adeguamento a nuove prospettive di profitto.

Ha una posizione primaria ai Giardini l’opera di Fabio Mauri. Il suo muro di valigie quasi sbarra la strada ai visitatori per ricordarci le diaspore dell’umanità, che nel caso di Mauri rimandano in primis a l’Olocausto.

Allo stesso modo, alle Corderie il cannone di Pino Pascali può essere assimilato alla volontà di un fuoco di sbarramento nei confronti del pubblico.

In questa zona si trovano ben collocate le sculture di Terry Adkins, realizzate con l’assemblaggio di strumentazioni musicali, in base a suggestioni provenienti soprattutto dalla cultura afro-americana.

Im Hueng-Soon ha ottenuto il Leone d’Argento per il suo documentario sul lavoro precario femminile in aziende asiatiche.

From the Horde to the Bee è un libro di Marco Fusinato che accoglie una selezione di copertine di pubblicazioni di controcultura e underground italiani custodite nell’Archivio Primo Moroni, attualmente ospitato al Cox 18 di Milano.

Fusinato in proposito ha rilasciato la seguente considerazione (Simone Mosca, Laguna rossa, in “La Repubblica”, 12 maggio 2015, pagina della cronaca milanese): «Per me è un’operazione da Robin Hood, direi anzi proprio di riciclaggio di denaro sporco. Ho stampato 10mila copie, se le venderemo tutte verranno raccolti 100mila euro che usciranno dalle tasche gonfie degli inutili fan dell’arte e riempiranno quelle vuote ma pure dell’archivio».

From the Horde to the Bee (2015)

10496 pagine di documenti stampati, tavoli, banconote, telecamera in time-lapse. Dimensioni variabili

È noto il Padiglione dell’Islanda, perché ne è arrivata notizia sulle prime pagine dei giornali: Christoph Büchel ha trasformato in moschea la chiesa di Santa Maria della Misercordia, chiusa al culto da più di quarant’anni e di proprietà privata. Questo naturalmente ha suscitato proteste. Ancora una volta è una questione di memoria corta. Autorità impegnate nella manutenzione opportunista dell’esistente, oltre a cronisti che leggono come provocazione qualsiasi azione non conforme, convergono nel non ricordare che la storia dell’umanità è colma di inversioni di segno, anche religioso. In tutta l’area mediterranea sono numerosi i casi di trasformazioni di edifici da luoghi di culto di una dottrina a luoghi di culto di altre dottrine. La storia reale di luoghi e genti ha visto avvicendarsi tante volte chiese, moschee, sinagoghe.

Dopo aver visto molto e aver perso sicuramente qualcosa di buono e interessante, a distanza di giorni nasce una considerazione. La proposta di Enwezor è essa stessa una manifestazione della pervasività del capitale, del suo livello più alto e sofisticato. A Venezia il capitale fa un triplo salto mortale, non neutralizza ma amplifica criticità e opposizione, facendole proprie, in una delle manifestazioni artistiche più accreditate sul piano internazionale. Questa edizione della Biennale è costituita dal riconoscimento di differenze, alterità, percorsi originali e nello stesso tempo è un’espressione della magnanimità dell’establishment artistico mondiale. Del resto la realtà economica ci sta abituando a connubi fino a qualche tempo fa inimmaginabili. Valga per tutti il capitalismo comunista cinese.

Veniamo al Padiglione Italia. Vincenzo Trione che se ne è occupato, appena nominato aveva tenuto a dichiarare la non appartenenza alla categoria dei curatori ma a quella dei critici. La distinzione è apparsa bizzarra e contraddittoria, dal momento che essere critici o curatori è una questione oggettiva di ruoli e non di volontà soggettiva. Non si comprende perché il critico ha proposto un progetto di mostra al ministero dei beni culturali, cui spetta la nomina, o non ha respinto l’incarico a curare il padiglione italiano. Chi se ne occupa assume almeno temporaneamente il ruolo del curatore.

Trione ha scelto «artisti di varie formazioni che incarnano il “codice genetico” dello stile italiano, pensato come combinazione tra il bisogno di sperimentare e il desiderio di riabitare momenti talvolta marginali della storia dell’arte, attingendo a quell’immenso giacimento che è la memoria». Purtroppo tale prospettiva, che può essere feconda, si è tradotta in una mostra piuttosto cupa, dal sapore cimiteriale: luce fioca, per cui molto si fruisce in penombra, netta separazione degli spazi equivalenti (a ognuno la sua cappella).È come se il rapporto col passato potesse esistere solo in accezione necrofila. Alcuni artisti invitati hanno assecondato l’impostazione, altri hanno resistito. Alis Filliol e Marzia Migliora non ne sono stati soggiogati.

Factory Complex, 2014

Installazione con video in HD, colore, suono. 81’.

Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia, All the World’s Futures

Photo by Alessandra Chemollo

Courtesy: la Biennale di Venezia

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta