VI

Quaderno americano

di

Federico Zuliani

1.

Tu, che non mi scrivi più,

so però che vivi ancora oltre certe finestre

senza più libri, importanti, senza

permetterti le debolezze che

ti concedevi, soltanto, per farmi sentire

un po’ meno impotente, un po’

meno vinto. Tu sai nutrirti infatti

di questo buio che io invece temo

e che s’è annesso, ad uno ad uno, i miei

porti. La notte, poco s’adatta ai borghesi

– che credono ai giorni fasti, alle luci, alle case

dalle tovaglie stirate, coi monogramma.

Ma tu, che già allora sapevi

di questa era ventura di passaporti

negati, di cavalli di Frisia e di

desiderio d’Armenia, hai preso

per tempo la via dell’esilio

dalla convinzione che saremmo potuti

divenire ciò per cui le madri

c’hanno educato, in quel tempo, ad essere,

nei giorni dei calzini stirati, delle

certezze, repubblicane. Oggi

so che hai preso un posto, anche per me,

tra i tavoli dei reduci, dei colpiti, da proscrizione.

2.

Ci hanno insegnato la diaspora nei gesti

delle madri, delle possibili nuore,

da che parte andasse il coltello

sulle tavole spoglie delle feste avite

e dal sacro timore per le parole avvolte

nel vuoto greve del non pronunciato.

Ma oggi, di contra, ci ritroviamo

perché, come ultimo sfregio, chi possiede le chiavi

delle nostre vite, ci ha vietato

di andare incontro alla morte, indossando

le maschere funebri degli antenati.

Le maschere, che conserviamo negli atri

delle case, e che sono state prese

sui volti dei morti, sui corpi già vuoti

d’aria, ma ancora vestiti, ancora in possesso

degli oggetti che si lasciano ai vivi, che rimangono

a ricordarci dell’illusione che sta, tra noi,

e il credere che ci sarà dato di

avere, pure noi, quegli anni

che sono stati, prima, dei padri e dei nonni.

Ma oggi, in questo paese che ci chiama altri,

quelli, ci spiegano che è meglio

– per ragioni di salute pubblica –

che la morte esca dalla vita degli uomini

perché ricorda troppa se stessa, perché

priva del sonno i bambini. E così, nella diaspora,

i padroni ci impongono infine d’avanzare soli;

ci vogliono nudi, uguali, nel nostro essere nati

senza padre né madre, nel non essere

di nessuna gens, nel sapere nostro, solo il presente.

Come ad ogni legge ingiusta prima, anche a questa

obbediremo, per poi indossare le maschere

mentre siamo soli, in casa. La libertà

nelle case ci impone però, senza accorgercene,

nuovi confini, ma soprattutto, ce ne rende

i guardiani (gli schiavi) più attenti, i più fedeli.

Oggi che sono transenne tutto intorno a noi,

la morte ha smesso di uscire in strada,

è divenuta privata, come i parcheggi,

o il diritto proprio dei Greci di Ionia, su cui è costruita

l’illusione collettiva per cui, rinunciando

alla morte, si possa avere in cambio la vita.

3.

Avrei voluto portarti con me, Ossip Emili’ovic,

ma Marina ha ragione: l’America non si addice

ai tuoi piedi, e so che sei contento di aspettarmi laggiù

assieme a Proserpina, e agli dei della casa

a cui è stato interdetto il passaggio del mare.

Quaggiù, sappi, godo l’estate delle persone non grate

in questo deserto di grattacieli posti a difesa

del nulla che viene, e che vive nei fiumi,

nelle grandi pianure delle metropolitane.

L’Armenia, qui, è tavolini con tovaglie a quadretti

con i bordi macchiati, e non c’è spazio

per le nostre lentezze, per il tuo modo di

aspettare che la notte si alzi, che vengano a dirci

che è ora di andare. L’esilio si sconta nei tabacchi

ignoti, nel sali e scendi per i supermercati.

Mancano, poi, le pattuglie, e per questo

se ne sentono i passi avanzare, tra i tombini

sopra le tombe levigate dei mezzi piani. Il mondo,

oltre il mare, è fatto per chi crede ai profeti,

per i-senza-vergogna nel dire “io”. Mi

manchi. Aspettami, te ne prego. Tornerò

perché il buio di Mosca è diverso, con te

e pure la radio annuncia in un modo diverso

che è meglio dormire con le finestre sprangate.

4.

Viaggiando s’apprende a conoscere

l’attesa che anticipa lo squillo delle sirene,

mentre si fanno le scale, quando si è in coda

per la Comunione. Qui, di notte,

i miei amici sono tutti cinesi

mi confondo coi nomi, pretendo

che sappiano almeno come ci si ubriaca.

Diverso però è il ritornare, e trovare

che la propria città ha assunto i colori del buio

che s’è federata in nostra assenza coi barbari.

E così, spogliati lo zaino ed i gradi, non rimane

che augurarsi che presto venga il tempo

di un’anabasi ultima che ignori i sentieri

e che proceda tra i tetti, fra le ombre lunghe

dei sottoscala. Viaggiando, abbiamo tentato,

tante volte, ma invano, di spogliarci nudi,

di confonderci, nelle folle, di sparire

nelle strettoie anguste delle stazioni;

ma ogni tentativo, fatuo, ha lasciato

su di noi, più indelebile, la mera lingua

delle madri e dei padri, questa cosa

invincibile e atroce, che mi impone, anche ora,

di dire “noi”. Tornare, mi obbliga, così

ad accettare che questo vuoto che tocco

solo, ignoto, ma che ha saturato anche l’aria

di cui sono fatte le cattedrali, è il mio vuoto,

che questa indegna colpa, la mia colpa.

Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006. La dimora del tempo sospeso segnala tra l’altro Travelling South, di cui esiste una bella ricognizione su Absolute Ville

Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006. La dimora del tempo sospeso segnala tra l’altro Travelling South, di cui esiste una bella ricognizione su Absolute Ville

Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici – 25 storie da un altro mondo, 208 pagine, Sironi, 2012

Gian Piero Piretto, La vita privata degli oggetti sovietici – 25 storie da un altro mondo, 208 pagine, Sironi, 2012

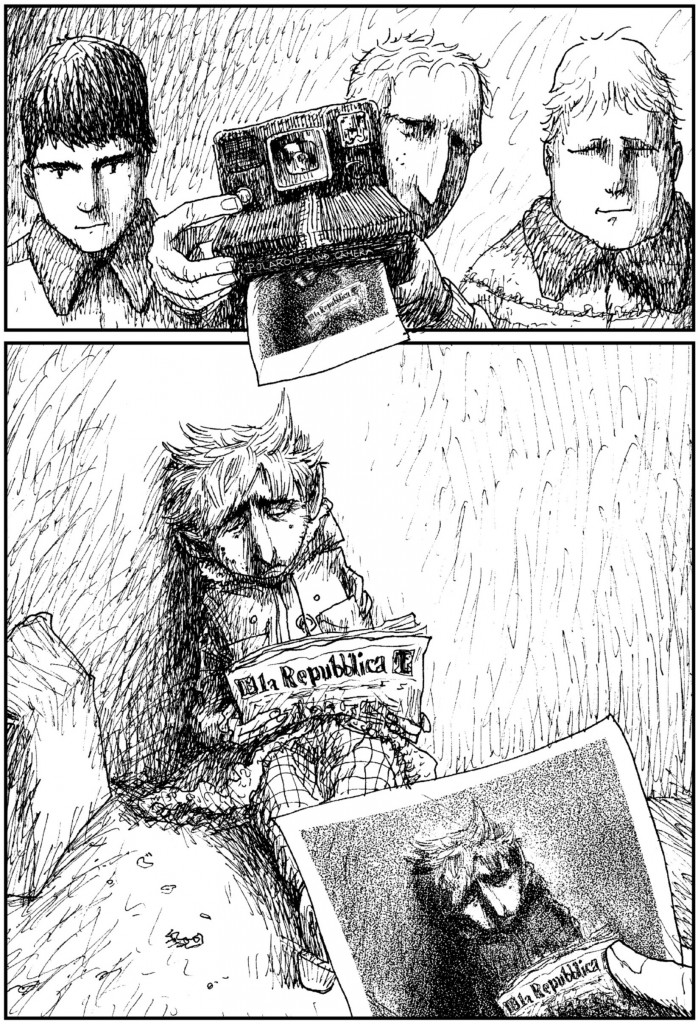

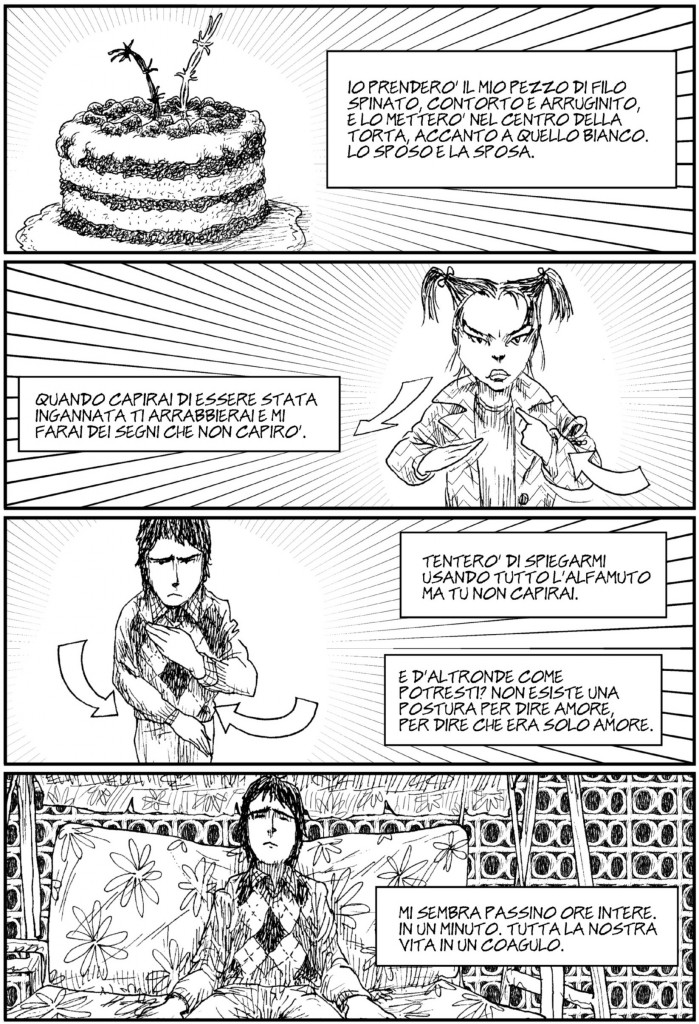

Via via che la mia collaborazione con Tunué andrà solidificandosi, potrò parlare sempre meno dei suoi libri, il che è un peccato: se conoscevo già bene la casa editrice di Latina per il suo catalogo estero, nel quale spiccano capolavori come Rughe di Paco Roca o Perché ho ucciso Pierre di Alfred & Ka, sto scoprendo solo adesso la sua altrettanto interessante produzione italiana, nell’ambito della quale si va a inserire il nuovo progetto di adattamento di romanzi italiani recenti, la cui prima uscita è Il tempo materiale, fumetto di Luigi Ricca tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Vasta, uscito per minimum fax nel 2008. La scelta, va da sé, è azzeccata: quando, quattro anni fa, per effetto dell’aver cominciato a scrivere, per così dire, “seriamente”, cominciai ad avvicinarmi anche alla letteratura italiana contemporanea dopo anni spesi soltanto su opere dei secoli scorsi, Il tempo materiale fu uno dei romanzi usciti in quel periodo che mi persuasero che anche qui e oggi si potevano fare cose ottime: che, insomma, valeva la pena. (Gli altri due erano Ultimo parallelo di Filippo Tuena e Puerto plata market di Aldo Nove, che non è del 2008, ma che comprai nella riedizione Einaudi Stile Libero di quell’anno, credendolo appena uscito).

Via via che la mia collaborazione con Tunué andrà solidificandosi, potrò parlare sempre meno dei suoi libri, il che è un peccato: se conoscevo già bene la casa editrice di Latina per il suo catalogo estero, nel quale spiccano capolavori come Rughe di Paco Roca o Perché ho ucciso Pierre di Alfred & Ka, sto scoprendo solo adesso la sua altrettanto interessante produzione italiana, nell’ambito della quale si va a inserire il nuovo progetto di adattamento di romanzi italiani recenti, la cui prima uscita è Il tempo materiale, fumetto di Luigi Ricca tratto dal romanzo omonimo di Giorgio Vasta, uscito per minimum fax nel 2008. La scelta, va da sé, è azzeccata: quando, quattro anni fa, per effetto dell’aver cominciato a scrivere, per così dire, “seriamente”, cominciai ad avvicinarmi anche alla letteratura italiana contemporanea dopo anni spesi soltanto su opere dei secoli scorsi, Il tempo materiale fu uno dei romanzi usciti in quel periodo che mi persuasero che anche qui e oggi si potevano fare cose ottime: che, insomma, valeva la pena. (Gli altri due erano Ultimo parallelo di Filippo Tuena e Puerto plata market di Aldo Nove, che non è del 2008, ma che comprai nella riedizione Einaudi Stile Libero di quell’anno, credendolo appena uscito).

alità della lingua, nel fumetto il fatto di averli sempre tutti e tre sott’occhio, lì disegnati, se da un lato limita le suddette dimensioni, dall’altro potenzia la vicenda sotto il profilo del crudo realismo, e ci si scopre a pensare “ma guarda che razza di piccoli, perfidi bastardi,” mentre li si guarda catturare Morana, “interrogarlo”, fotografarlo, ucciderlo, o a scuotere la testa di fronte alla messa in scena dei loro deliri ideologici.

alità della lingua, nel fumetto il fatto di averli sempre tutti e tre sott’occhio, lì disegnati, se da un lato limita le suddette dimensioni, dall’altro potenzia la vicenda sotto il profilo del crudo realismo, e ci si scopre a pensare “ma guarda che razza di piccoli, perfidi bastardi,” mentre li si guarda catturare Morana, “interrogarlo”, fotografarlo, ucciderlo, o a scuotere la testa di fronte alla messa in scena dei loro deliri ideologici.

Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006.

Federico Zuliani è nato nel 1983 a Milano, dove si è laureato in Storia del Rinascimento presso l’Università Statale. A partire dall’adolescenza ha vissuto lunghi periodi all’estero, tra Argentina, Scandinavia e Asia. Ha pubblicato alcune traduzioni da autori iberici e nordici su riviste e in volume (J. V. Jensen, Alla stazione di Memphis, La Pulce, 2005). E’ del 2008 Travelling South (Milano, Lampi di Stampa), la sua prima opera poetica, che raccoglie testi scritti tra il 2005 e il 2006.

di Luca Ricci

di Luca Ricci