Una possibile spiegazione all’invasione del giallo vichingo in Italia e non solo

Una possibile spiegazione all’invasione del giallo vichingo in Italia e non solo

di Andrea Ferrari

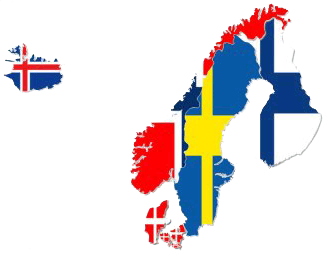

Il giallo nordico ha invaso il mercato e gli scaffali italiani alla velocità della luce, manco fosse il tarlo asiatico che minaccia gli alberi delle nostre città più di un approvando piano di governo del territorio. Questa affermazione ha da tempo preso cittadinanza nel dibattito intorno alla letteratura di genere, e soprattutto intorno al mercato che la regola, ma ciò che spesso si omette è che gli ormai sempre più numerosi SSON, ERG, ELL, SEN e chi più ne ha più ne metta, non sono altro che la punta di un iceberg formatosi più di un secolo fa e che, a mio avviso, attinge le proprie atmosfere in un humus culturale ancora più profondo, che risale alla letteratura scandinava nel passaggio fra l’Ottocento e il Novecento.

Come si formino gli iceberg, quelli veri, lo ignoro, ma quello del giallo scandinavo ha avuto una genesi davvero particolare.

Alla fine del XIX secolo le traduzioni di grandi autori come Conan Doyle e Edgar Allan Poe approdarono in Scandinavia e, sulla scorta delle loro opere magistrali, si mossero i prodromi della letteratura di genere del Grande Nord. Pioniere fu Sven Elvestad che con vari pseudonimi (Kristian F. Biller e Stein Riverton) diede vita a Knut Gribb, il primo detective della storia del Grande Nord. In omaggio all’opera di Sven Elvestad venne in seguito istituito il premio Riverton per la letteratura di genere, tutt’oggi attivo e prestigioso riconoscimento. Autori come Palle Rosenkrantz e Gösta Palmkrantz iniziano, tra le altre cose, a mettere a tema quello che sarà uno dei tratti distintivi della letteratura di genere scandinava, cioè l’attenzione per i temi sociali e la relazione tra lo stato e l’individuo. I pionieri verranno poi nel corso degli anni Quaranta ripresi e sviluppati in abili esercizi di stile da autori come Maria Lang, Stieg Trenter, Niels Meyen che hanno il merito di rendere il genere autonomo dalla ingombrante tradizione anglosassone. Questi i presupposti che paiono ancora lontani e forse un po’ troppo aristocratici.

Possiamo dire che i veri genitori della moderna letteratura gialla scandinava siano però i coniugi Maj Sjöwall e Per Wahlöö, che diedero vita, sul finire degli anni Sessanta, alla serie del commissario della polizia di Stoccolma Martin Beck. Dieci romanzi, all’interno dei quali si trovano una profonda analisi sociale, caustica e perfino impotente, una ricerca importantissima sui rapporti interpersonali nella Scandinavia di quel tempo e una finissima attività investigativa conscia dei limiti dell’essere umano e delle sue risorse finite e fallibili; oltre ad una critica a tratti feroce della socialdemocrazia svedese e del suo welfare “folkhem” , tanto celebrato nel resto d’Europa.

Insomma, Maj Sjöwall e Per Wahlöö con questi dieci romanzi tracciarono una sorta di summa teologica del genere della krimlitteratur , dalla quale tutti i nostri contemporanei scandinavi trarranno “ispirazione”, per dir così, per le proprie opere.

Una citazione a parte merita un altro mostro sacro del giallo nordico, Gunnar Staalesen, scrittore norvegese che, a partire dal 1977, ha dato vita al filone Hard Boiled scandinavo con il suo detective privato di chiara matrice chandleriana, Varg Veum , che ha all’attivo 16 romanzi e numerosi tentativi di imitazione, come la Settimana Enigmistica.

I romanzi di Staalesen segnano un tratto di discontinuità dal classico stile procedurale imposto in un certo qual modo da Sjöwall e Wahlöö e introducono, o per meglio dire riportano alla luce, la figura dell’antieroe solitario che non ha neppure la legge alla quale aggrapparsi per portare avanti la propria ricerca della verità. Filo conduttore che tiene uniti invece tutti gli autori del grande Nord è la spietata critica sociale, che risulta essere trasversale per tutte le tre grandi nazioni scandinave e anche per la piccola Islanda. A partire dagli anni Ottanta, con l’avvento di dinamiche capitaliste e del neoliberismo anche nel Grande Nord, i Socialdemocratici si spostano nettamente verso il centro e la società si sente delusa e tradita. Nel corso degli anni Novanta quindi queste istanze, unitamente al solco tracciato da Sjöwall e Wahlöö, vengono riprese da Henning Mankell, anch’egli svedese. Il suo commissario Wallander è la trasposizione del parigrado Martin Beck nella Svezia a cavallo del nuovo millennio in cui la tecnologia e le novità (infiltrazione delle mafie provenienti dalla Russia e dalle Repubbliche Baltiche formatesi dopo il crollo del muro di Berlino e del blocco socialista) arrivano molto velocemente e investono un tipo di letteratura che per cifra stilistica e di impatto resta, tutto sommato, lenta e attaccata ad una precisione e ad un amore per il dettaglio che rasentano il didascalico.

Dopo di lui, sulle spalle di questi giganti, sono arrivati altri autori, altri SSON, ERG, SEN, UND, Ø e così via, che hanno impresso certamente un proprio impulso alla Krimlitteratur, ma che hanno sicuramente innovato poco il canovaccio tracciato. Autori significativi per voglia di sperimentare sono certamente Kjell Ola Dahl, che fonde lo spirito Hard Boiled di Staalesen con il rigore procedurale di Mankell, e Jo Nesbø, con la figura del commissario Harry Hole prima della deriva da film americano degli ultimi due romanzoni da cassetta. Altri nomi dei quali avrete certamente sentito parlare, ma che hanno forse aprofittato della “piena”, sono Anne Holt, Liza Marklund, Camilla Läckberg. Attenzione speciale, invece, va ad Arnaldur Indridanson, che dalla piccola Islanda ha messo a tema la decomposizione di una società minuscola e chiusa, grazie alla figura quasi epica del commissario Erlendur Sveinsson della polizia di Rejkiavik.

I temi trattati sono gli stessi quasi per tutti, ampliati e attualizzati: l’individuazione delle sempre più enormi falle sistema del welfare scandinavo che viene addirittura eletto a nemico del singolo cittadino. Tutti questi libri sono popolati da protagonisti emarginati, uomini e donne che non hanno più alcuna fiducia verso lo stato che si va progressivamente sgretolando, poi droga, mafie e prostituzione, immigrazione e un’integrazione spesso solo formale e niente più, oltre ai rigurgiti neo fascisti che popolano tutta la Scandinavia.

All’interno di questi aspetti generali e condivisi da altri articoli in merito, si inserisce il recupero di atmosfere tratte dalla letteratura nordica nel periodo fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, come l’esigenza di raccontare la città e i suoi mutamenti che avvertono autori del calibro di Knut Hamsun, e figure borderline che ricordano da vicino il Doktor Glas di Hjalmar Söderberg, per non dimenticare le atmosfere dell’Ibsen di Hedda Gabler o quelle dell’opera di Strindberg .

Una menzione particolare, e volutamente separata da questo bestiario della letteratura di genere scandinava, va a Stieg Larsson, che con la sua trilogia di Millennium ha avuto la triste ventura di divenire la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. I suoi lavori sublimano in modo addirittura eccessivo quanto detto sopra, dando vita ad una serie di romanzi ipertrofici che lasceranno dietro di loro il dubbio che la sua prematura scomparsa abbia accelerato un processo di beatificazione editoriale e di pubblico molto più grande del previsto e del prevedibile. Stieg Larsson, il primo dei nuovi vichinghi che partono dalle coste del Grande Nord e invadono, conquistandoli, i nostri mercati, con navi ipotetiche il cui fasciame si tramuta negli scaffali delle nostre librerie o nelle mensole delle nostre case firmate IKEA. E il cerchio si chiude.

Il successo di pubblico della letteratura del Grande Nord è dovuto in gran parte al solco tracciato dai capostipiti, solco così chiaro da essere ricalcato dai molti, anzi troppi, autori contemporanei. Il mondo che esce dalle loro pagine è percepito dal lettore italiano come abbastanza lontano, ma tutto sommato europeo e quindi distante al punto giusto per essere condiviso senza sporcarsi troppo le mani. Gli scrittori scandinavi sono abili nel riprodurre le atmosfere dei luoghi narrati e renderli vivibili al lettore; che si tratti di Oslo o dei grandi fiordi a picco sul mare del Nord ha, a questo punto, poca importanza. L’ultimo aspetto per cui il lettore italiano si fidelizza con il giallo Nordico è da individuarsi nella ben dosata alternanza fra la quotidianità e i grandi avvenimenti, fra i dettagli più piccoli e i paesaggi sconfinati, in cui è inserita l’intima indagine dell’animo umano e della società contemporanea nel suo decadimento.

Le ragioni profonde per le quali quest’onda del mare del Nord sembra essere infinita, non sono quindi da ricercarsi solo ed esclusivamente nel leggere miope e influenzabile del pubblico italico e nel vendere e promuovere lungimirante delle maggiori case editrici nazionali.

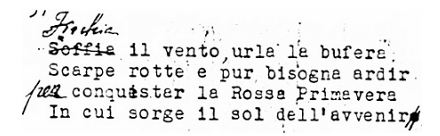

Il mercato ci mette certamente del suo. Regola le nostre vite che ci piaccia o meno, e regola anche il nostro leggere. Magari non quello di tutti, ma sicuramente il leggere di quella massa acritica che con un libro a testa sposta in modo inconsapevole il vento del momento. E il vento del momento è gelido e soffia dal Grande Nord.

(Andrea Ferrari è un “giallista” milanese, laureato in lingue e letterature scandinave)

due parole sul futuro della memoria e sui Navigli meneghini

due parole sul futuro della memoria e sui Navigli meneghini