Al via la seconda edizione della Festa della Poesia di Melicuccà dedicata al grande poeta Lorenzo Calogero, dal 7 all’11 agosto 2025. Un programma intenso che riunisce poeti, intellettuali e artisti di rilievo tra cui Milo De Angelis, Nicola Crocetti, Giuseppe Caccavale, Stefano Lanuzza, Giancarlo Cauteruccio, Massimo Zamboni, Gilda Policastro, Aldo Nove, Marcello Sambati, Federica Fracassi, Alfonso Guida, Paolo Pelliccia, Luigi Tassoni, Davide Brullo, Giorgiomaria Cornelio.

Cinque giornate di confronti culturali, performance, mostre, installazioni multimediali, concerti, escursioni nei luoghi del poeta ed esperienze che mettono in dialogo i grandi nomi della poesia contemporanea con l’opera di Calogero.

Dopo il successo della prima edizione (9-11 agosto 2024), che ha portato nell’entroterra calabrese importanti figure culturali italiane e internazionali, anche nel 2025 LYRIKS – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerche Artistiche – promuove la seconda edizione della Festa della Poesia “Lorenzo Calogero”, con il prezioso sostegno del Comune di Melicuccà guidato dal sindaco Vincenzo Oliverio, e con il patrocinio e sostegno di Regione Calabria, Consiglio regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La manifestazione si svolge nel paese natale di Lorenzo Calogero, dove il poeta nacque nel 1910 e morì nel 1961. La sua opera, ancora oggi in parte poco studiata dalla critica, merita di essere riscoperta e valorizzata.

La manifestazione rinsalda la collaborazione con la Fondazione “Leonardo Sinisgalli”, suggellando il gemellaggio tra Melicuccà, paese natale di Calogero e Montemurro, luogo natale di Sinisgalli.

La direzione artistica è curata dal regista ed editore Nino Cannatà e dal poeta Aldo Nove, voci impegnate nella valorizzazione della cultura poetica italiana e dell’opera di Lorenzo Calogero.

Tra gli eventi principali:

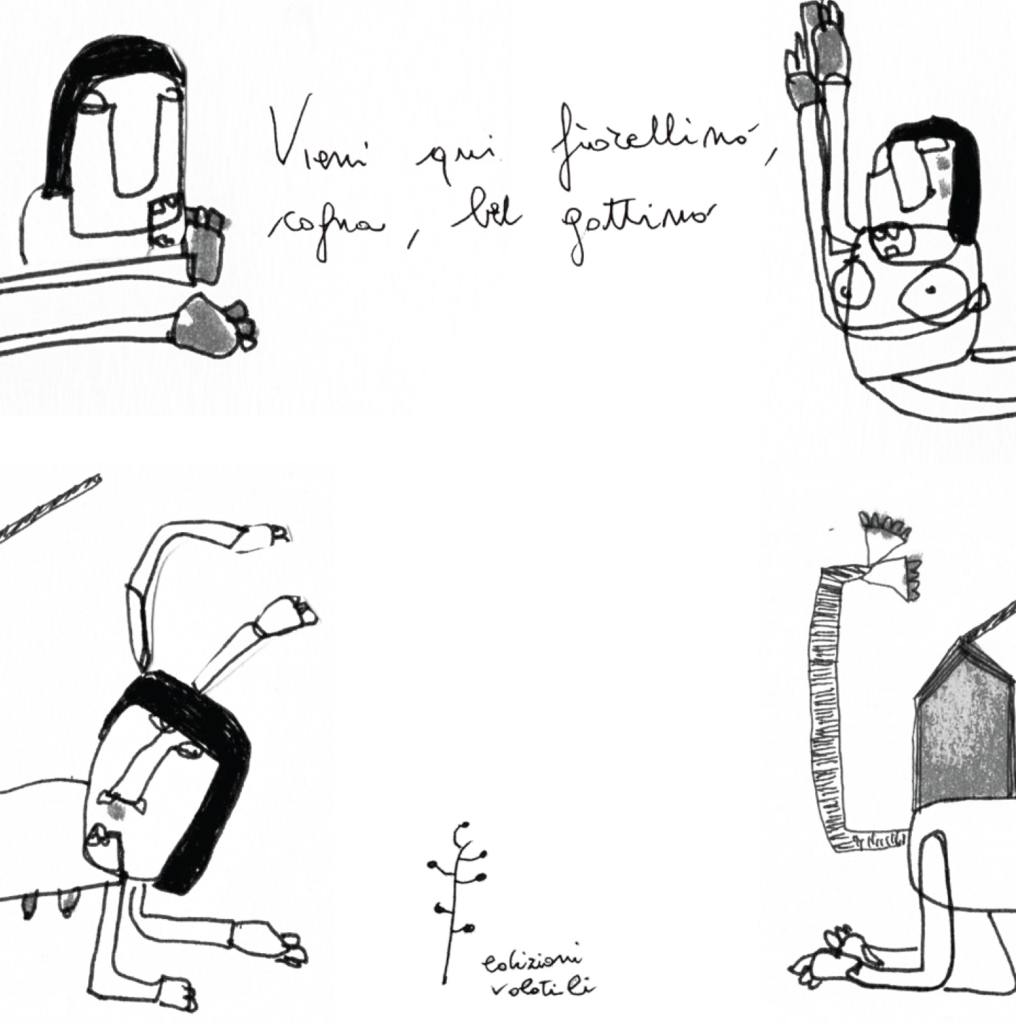

- 7 agosto: inaugurazione dell’opera murale a spolvero e sgraffito site specific Viale dei Canti – Orizzonti Lorenzo Calogero, con poesie e disegni di del poeta, realizzato da Giuseppe Caccavale Studio in collaborazione con l’École des Arts Decoratifs – PSL Paris.

- Omaggi a figure legate alla storia culturale calabrese, come gli scrittori Saverio Strati e il melicucchese Giuseppe Fantino tra i primi critici a recensire Calogero ancora in vita.

- Incontri e dialoghi su temi di poesia contemporanea, tra cui la presentazione a cura di Nicola Crocetti del numero di Poesia (Crocetti Editore) dedicato a Lorenzo Calogero e l’Odissea di Nikos Kazantzakis, tradotta dallo stesso Nicola Crocetti.

- Letture, performance dedicate allo scrittore Stefano D’Arrigo e ai 50 anni dell’opera mondo Horcynus Orca, ad Alberto Cavaliere il poeta della Chimica in versi con l’inedito “L’Urlando furioso” e poi ancora presentazioni delle rare opere poetiche di Ivano Fermini e Gian Giacomo Menon.

- Concerti serali che animeranno piazze e chiese del borgo con ospiti di eccezione tra cui Massimo Zamboni e il suo omaggio a Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dall’uccisione, e ancora la chiusura affidata all’Orchestra di fiati “ Scerra” di Delianuova con la partecipazione speciale di Francesco Cafiso i quali eseguiranno musiche del compositore melicucchese Michelangelo Falvetti (1642-1697), in prima esecuzione a Melicuccà con estratti dall’opera “Nabucco” (1683) e variazioni sul tema di un frammento di partitura musicale ritrovato nei quaderni inediti di Lorenzo Calogero.

L’inaugurazione della manifestazione, tra via Roma e Piazza Ardenza, il 7 agosto alle 17:30, avrà luogo con lo svelamento dell’opera murale Viale dei Canti con poesie e disegni di Lorenzo Calogero, un progetto a cura di Giuseppe Caccavale Studio in collaborazione con l’École des Arts Decoratifs – PSL Paris. Interveranno Vincenzo Oliverio, sindaco di Melicuccà, Nino Cannatà, direttore artistico, Marina Valensise, già direttrice Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Eleonora ed Elisa Tallone, Alberto Tallone Editore, Giuseppe Caccavale, artista.

In cartellone, una finestra dedicata al confronto tra Lorenzo Calogero e Gian Giacomo Menon, Sublimi poeti gemelli con Stefano Lanuzza, critico e saggista, e Cesare Sartori, giornalista, presso la Chiesa di San Rocco, l’8 agosto alle 18:15.

Alle 19:15, Franco Scaldati e gli otto volumi Marsilio editori 2022-24, presentati da Valentina Valentini, docente della Sapienza Università di Roma, con letture a cura di Melino Imparato, Compagnia Franco Scaldati da “Santina e altri angeli”.

A Piazza Tocco, alle 22:15, omaggio a Saverio Strati nell’anno stratiano, prove aperte di teatro con gli attori dello spettacolo Il ritorno del soldato con il regista Giancarlo Cauteruccio e gli attori Laura Marchianò, Stefania De Cola, Salvatore Alfano, Francesco Gallelli, Anna Maria De Luca, voce off Anna Giusi Lufrano, canto Luca Michienzi, produzione Compagnia Teatro del Carro con la partecipazione di Domenico Stranieri, sindaco di Sant’Agata del Bianco, autore del libro Solo come la luna, Rubbettino 2025 e Luigi Franco, responsabile Comitato 100 STRATI in collaborazione con Comune di Sant’Agata del Bianco e Comitato 100 Strati.

Sabato 9 agosto, fra i molti eventi previsti, alle 18:20 presso la Chiesa di San Rocco, Lorenzo Calogero. Il poeta assoluto, presentazione di “Poesia”, rivista internazionale di cultura poetica, n. 30/2025, Crocetti Editore con Nicola Crocetti, grecista, traduttore, editore. A seguire, ore 19:00, Come un dialogo con Stefano D’Arrigo A 50 anni dalla prima edizione di Horcynus Orca, con Stefano Lanuzza, critico e saggista. Ancora, alle ore 19:40, Il metaverso. Appunti sulla poesia al tempo della scrittura automatica di Gilda Policastro, poetessa, narratrice e critica in dialogo con Aldo Nove, poeta.

Alle ore 21:30, Passare per la ferita con Giorgiomaria Cornelio, poeta e performer e, alle ore 22:15, “La poesia fa malissimo” – La scrittura come atto di resistenza: dai Sonetti del giorno di quarzo, Einaudi 2022, a Inabissarsi, il Saggiatore 2025. Antonio Di Giacomo, responsabile della cultura presso La Repubblica Bari dialoga con il poeta Aldo Nove.

Il 10 agosto, alle 17:30 presso Fontana Rimatisi, Elogio della poesia nella biblioteca ideale con Paolo Pelliccia, presidente Biblioteca Consorziale di Viterbo. Segue, alle ore 18:15 presso la Chiesa San Rocco, Tra Lucrezio e Baudelaire con Milo De Angelis, poeta, letture di Viviana Nicodemo, attrice, da De rerum natura di Lucrezio e I fiori del male di Baudelaire. Alle ore 19:15, Ulisse, l’ultimo viaggio dall’Odissea di Nikos Kazantzakis, Crocetti editore 2020, con Nicola Crocetti, grecista, traduttore, editore e Maria Elena Romanazzi, voce. Alle ore 21:30, La poesia del dialetto. Achille Curcio e i suoi 95 anni, con Luigi Tassoni, critico, Università di Pécs. Alle ore 23:00, in Piazza Tocco, reading-concerto P.P.P. Profezia è Predire il Presente – Omaggio a Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua uccisione, Reading concerto di e con Massimo Zamboni, voce e chitarra con Erik Montanari, chitarre e cori Cristiano Roversi, tastiere e synth.

L’11 agosto, alle 17:30, presso Fontana Rimatisi, La filosofia nell’opera di Lorenzo Calogero, a cura del filosofo Giuseppe Polistena.

Alle ore 18:00, alla Chiesa San Rocco, Sulla poesia di Ivano Fermini, Sublimi poeti gemelli anteprima del volume Nati incendio, edizioni Magog 2025 con i poeti Davide Brullo e Aldo Nove. Segue, alle ore 19:00, Lorenzo Calogero e l’invenzione della contemporaneità dialogo fra Milo De Angelis, poeta e Luigi Tassoni, critico, Università di Pécs con letture da Poesie dell’inizio 1967-1973.

Alle ore 21:40, alla Chiesa San Rocco, Teatro e Poesia Reading poetico omaggio a Lorenzo Calogero con Federica Fracassi, attrice. Alle 22:30, a Piazza Tocco, Orchestra di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova diretta dal Maestro Gaetano Pisano, voce Maria Elena Romanazzi, soprano con la partecipazione speciale di Francesco Cafiso, prima esecuzione a Melicuccà con estratti dal Nabucco (1683) di Michelangelo Falvetti, compositore melicucchese (1642 – 1697) e variazioni sul tema da una partitura musicale dai quaderni inediti di Lorenzo Calogero.

Melicuccà e la Poesia: un modello inclusivo di valorizzazione territoriale dal cuore green

Il borgo di Melicuccà, sin dalla scorsa edizione, è stato definito dalla stampa “capitale italiana della poesia”, grazie anche al contributo attivo e generoso della comunità. I cittadini hanno messo a disposizione alloggi, collaborato all’organizzazione degli spazi e reso possibile eventi diffusi sul territorio, permettendo ai partecipanti di esplorare, sotto il segno della poesia, anche il paesaggio circostante. Una vasta area caratterizzata dal connubio di natura e cultura tradizionale che sarà possibile scoprire grazie ai trekking con Sabine Ment, guida ufficiale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, tra uliveti secolari, i paesaggi dell’Aspromonte, i sentieri verso la Costa Viola, i siti con testimonianze della civiltà monastica bizantina e il Monte Sant’Elia, con i suoi panorami mozzafiato sulla costa tirrenica. L’obiettivo è valorizzare e riqualificare non solo le bellezze naturalistiche, ma anche numerosi luoghi del tessuto urbano, come le venue di Palazzo Capua, Piazza Tocco e la Chiesa di San Rocco, Fontana Rimatisi, e le piazze della parte alta del borgo, con particolare attenzione alla riscoperta delle rughe, i tradizionali vicoli del centro storico.

La Festa della Poesia si distingue per la sua capacità di generare un impatto culturale completo e soprattutto inclusivo. Il programma è pensato per coinvolgere ogni fascia d’età e livello di istruzione con attività come il Laboratorio espressivo in diverse lingue che accoglie gli ospiti migranti del progetto S.A.I. Melicuccà, Laboratorio di stampa e creazione di un libro d’artista per bambini attorno alla poesia di Lorenzo Calogero al fine di promuovere momenti di crescita e aggregazione intergenerazionale. La manifestazione garantisce pari opportunità e l’accoglienza dedicata a tutte le categorie di pubblico grazie alla collaborazione con realtà attive nel settore dei servizi sociali con l’obiettivo di rendere la poesia patrimonio comune in un’ottica di cultura partecipata. La Festa della Poesia è un festival plastic free che utilizza l’acqua della sorgente comunale di Vina e adotta le migliori pratiche ispirate all’Agenda 2030.

Lorenzo Calogero: una delle voci poetiche più originali del novecento europeo

Nacque a Melicuccà (Reggio Calabria) nel 1910 dove morì nel 1961. Laureato in medicina a Napoli, esercitò la professione di medico saltuariamente. Visse gran parte della vita in isolamento, tra difficoltà economiche e psicologiche, pubblicando a proprie spese le sue poesie e ricevendo scarso riconoscimento in vita. Dopo due tentativi di suicidio e frequenti ricoveri, trovò tra i primi estimatori il poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli, che lo incoraggiò e ne curò la premessa all’opera poetica Come in dittici. Nel 1957 vinse il premio letterario “Villa San Giovanni” senza vedere pubblicata la sua opera più completa. Morì in solitudine lasciando 804 quaderni manoscritti pieni di versi e riflessioni in prosa oltre a numerose lettere che rimangono ancora in gran parte inediti.

Fu Roberto Lerici che, subito dopo la sua morte, pubblicò con le Edizioni Lerici i primi due volumi delle Opere poetiche (1962 e 1966), inserendoli nella prestigiosa collana Poeti europei. Negli anni, l’opera di Calogero è rimasta in parte trascurata dalla critica. Farla conoscere e restituirle il posto che merita nella letteratura del Novecento è l’obiettivo che guida l’impegno di LYRIKS, di cui la Festa della Poesia è una delle principali iniziative.

Un premio per Lorenzo Calogero

Recente è la notizia del riconoscimento speciale, assegnato all’antologia Lorenzo Calogero, Poesie scelte 1932-1960, edizioni LYRIKS 2024, dal Premio Letterario L’albero di Rose.

La cerimonia di premiazione si terrà il 26 luglio 2025 ad Accettura (MT), con la partecipazione di Nino Cannatà e del sindaco di Melicuccà Vincenzo Oliverio.

Festa della Poesia: finalità

Promuovere e valorizzare la poesia di Lorenzo Calogero, con l’obiettivo di favorirne il pieno riconoscimento all’interno del canone letterario del Novecento, rappresenta per LYRIKS una responsabilità e una missione. A quindici anni dall’Anno calogeriano 2010/2011”, ideato in occasione del centenario della nascita e del cinquantenario della morte del poeta, l’impegno verso la sua opera continua con passione. Nel 2024 l’ideatore della Festa della Poesia Nino Cannatà, ha curato e pubblicato per le edizioni LYRIKS l’antologia bilingue Un’orchidea ora splende nella mano, con prefazione di Aldo Nove, traduzioni di John Taylor e una copertina originale di Emilio Isgrò. Nello stesso anno è nata la Festa della Poesia “Lorenzo Calogero”, pensata come un appuntamento culturale stabile dell’estate aspromontana e destinata a diventare un evento di riferimento per il panorama poetico nazionale. Con questa seconda edizione la Festa della Poesia conferma la volontà di trasformare Melicuccà in un luogo di incontro, scoperta e ricerca capace di unire le comunità locali , studiosi e appassionati al mondo della poesia intorno all’opera di Lorenzo Calogero

di Gianluca Veltri

di Gianluca Veltri

C’è un elemento che avvicina diritto e letteratura, altrimenti mondi lontani: positivo, cioè dato, obiettivo, l’uno; precaria e soggettiva l’altra, se non addirittura menzognera, addirittura, secondo Giorgio Manganelli. È l’intersoggettività, entrambe si fondano sull’interazione di due o più individui e la messa in comune di elementi di realtà, vera o presunta. Per esempio, nel saggio Il falso problema di Ugolino, Jorge Luis Borges precisa che la verità storica si interroga se Ugolino della Gherardesca abbia davvero esercitato il cannibalismo nel 1289. Alla verità letteraria, che in questo si avvicina a quella giuridica, processuale, invece, basta che i lettori di Dante abbiano giudicato possibile questo evento.

C’è un elemento che avvicina diritto e letteratura, altrimenti mondi lontani: positivo, cioè dato, obiettivo, l’uno; precaria e soggettiva l’altra, se non addirittura menzognera, addirittura, secondo Giorgio Manganelli. È l’intersoggettività, entrambe si fondano sull’interazione di due o più individui e la messa in comune di elementi di realtà, vera o presunta. Per esempio, nel saggio Il falso problema di Ugolino, Jorge Luis Borges precisa che la verità storica si interroga se Ugolino della Gherardesca abbia davvero esercitato il cannibalismo nel 1289. Alla verità letteraria, che in questo si avvicina a quella giuridica, processuale, invece, basta che i lettori di Dante abbiano giudicato possibile questo evento.