di Lele Amoruso

O miseras hominum mentes, o pectora caeca. O misere menti degli uomini, o ciechi cuori.

Lucrezio, De rerum natura – II,13

QUALCUNO s’avvede guidando sulla superstrada, altri negli innumerevoli tragitti intercomunali.

Oppure giravoltando in bicicletta per stradine segnate da muretti a secco, o dal finestrino della Sud-Est; altri buttando giù l’occhio dall’aereo.

A volte si offre uno sguardo più lungo dai rari rilievi, più che alture, che la terra salentina ha, talora, mentre degrada verso la costa.

Qualcuno non sa in quale tavolozza cercare quel colore che appare come marcio.

Qualcuno è più anziano, altri più giovani, ma anche donne, bambini, conterranei, connazionali, d’ogni parte.

Un’anziana è ferma, sta. Osserva col capo chino e muove le labbra, come in preghiera.

Una giovane fotografa, ma non trova l’inquadratura.

Lo sguardo vorrebbe posarsi. Si passa dal particolare all’assieme, ora più d’appresso, ora più lontano.

Lo sguardo vorrebbe posarsi, placarsi: ma, come, agitato erra senza riposo.

QUALCUNO ricerca aggettivi, vaga, e un po’ muore, tra aggettivi, sostantivi, concetti, tentativi di sintesi. Si prova ad inquadrare, spiegare a se stesso, com / prendere: fare propria la cosa.

Naming: nominare quanto ha davanti e dentro. Si spera di trovare un termine, una espressione verbale quasi magica che oltre che descrivere rassicuri, tolga sgomento. Ma come definire quanto gli occhi vedono e il cuore non sa chiamare?

C’è chi azzarda aggettivi ferali, infausti; altri provano con i consolatori, altri ancora con rabbia.

Qualcuno allarga le braccia, qualcuno volge lo sguardo al cielo. Altri dovrebbero volgerlo in basso, quasi a vergogna?

Qualcuno è rassegnato, talaltro impaurito.

Ovunque la si trovi, qualunque sia quella parola sarà segno d’amarezza, e d ‘impotenza, e di tristezza.

Non quella, quasi idillio, dei poeti o dei lunari, ma quella semplice, immediata, comune a ciascuno d’ogni età e sensibilità.

Ecco. Siamo qua!

Davanti, sotto, sopra, d’appresso: alberi, piante, tronchi, strani vegetali che un tempo sono stati ulivi, a volte imponenti ulivi. E ora sono grigi; grigi colori di una natura snaturata.

QUALCUNO dice disgrazia, altri disastro, distruzione, tragedia, apocalisse, catastrofe.

Si cercano le parole, la parola. Quale è quella giusta?

Nelle parole, decine di possibili parole, dove si avverta come sulla pelle il diffuso e profondo smarrimento.

QUALCUNO azzarda, sperando di sbagliarsi: catastrofe. Dove ci appare una catena di eventi … vede una sola catastrofe (Benjamin). Rivolgimento, rovesciamento. Ricordarsi che prima o poi le catastrofi arrivano? Appaiono lontane dal grande fiume del progresso, dalla idea di un progresso infinito, sempre in avanti? Smemorati, ormai, che la vita finisce (Lucrezio), ma piuttosto abbagliati e sedotti da effimere e labili emozioni.

Qualcuno avvisa i naviganti delle varie forme di nostalgia. C’è quella patologica, regressiva, che ricorda il passato, vorrebbe restaurarlo, e mette la prua per approdare nell’isola del giorno prima; c’è quella critica, riflessiva, che agisce per recuperare il salvabile, ciò che si può rigenerare: la nostalgia creatrice non vuole neutralizzare la Storia, ma mettere la prua per sprigionare dinamiche sovversive.

Attenti, dice qualcuno, a non cedere alla vocazione pedagogica delle rovine (Augé), ma non ignorarle. E’ smarrita la visione ciclica del tempo? Per essa il passato ritornerebbe sotto forma di futuro.

Siamo naufraghi alla deriva verso un’isola che costruiamo con immaginazione e narrazione, con sogni e utopie e incubi, anche ad aria condizionata?

Ogni catastrofe lascia tracce materiali nei canti, nella lingua, nei proverbi, nei riti. Abbiamo costruito e dato ciclicità ai riti propiziatori di abbondanti messi, di santi infiorati, di processioni “primaverili”. Abbiamo percorso strade arse e pietrose, anche inginocchiati, invocando pioggia, protezione, per grazia ricevuta. Nelle feste patronali ritroviamo la comunità come entità interpretante che costruisce un comune sentire che diviene “tradizione”. Ma negli eventi dell’oggi evadiamo dall’esserci? Ed ora dove siamo, in quale tragitto e guado?

Qualcuno rammenta la condizione paradossale: non appartenere più ad un “paesaggio”, paesaggio oltre i nostri borghi, paesaggio antico che si allarga oltre il Mediterraneo; e nello stesso tempo non sentirsi in questa terra che sa di deserto, non sentirsi in questo mondo che s’afferma come sradicato, prono a leggi ragionieristiche, cieche, dispotiche, algoritmiche.

QUALCUNO si chiede se tutto ciò sia già dolore dei più? Attaccati e ammorbati dall’eterno presente chi sente, chi avverte tutto ciò oltre l’attimo sorprendente? Nelle città, grandi e piccole, persino nei “paesini”, dopo i giorni della paura da virus, siamo come avvolti in una bolla di ritmi, musiche e danze che stordiscono, obnubilano dall’essere e, complici eccitazioni d’ogni sostanza, escludono dalla realtà. Fenomeno degli ultimi anni ed è come scomparso l’incanto dei silenzi nelle notti e nelle albe. E li chiamano eventi! Sono accozzaglie di stati dell’essere che at/traversano anche non più giovani che del corpo fanno unico medium.

Resta mistero dove finisce il bianco quando la neve si scioglie, e ora ci chiediamo dove è finito il verde delle nostre terre, delle nostre campagne? Il verde, colore che connota la vita.

Dove sono le rinfrescanti ombre, dove sono andate le chiome, dove sono volati gli uccelli?

Dov’è l’aura che prendeva le viscere (Quasimodo) e liberava le parole per incanti d’amore?

Ci sarà ancora quella terra del rimorso? Siamo in una cesura tra mondi?

INIZIO. Qualcuno ricorderà le voci che giunsero dalle primissime zone infette. Qualcuno sottovalutò, altri insinuarono azioni di untori. La star divenne la ignara “sputacchina”, vettore del batterio.

Qualcuno era distratto, altro occupato a sobillare. Più che riflettere parecchi provarono ad avvelenare i pozzi. Altri a battere cassa.

Ai primi timori ci furono alzate di spalle e molte risposte sufficientemente incomplete ed evasive.

L’ignoranza anziché far elaborare i dubbi alimenta la fuga dalla stessa realtà. La conoscenza dovrebbe aiutare a trasformare “risorse” in “funzioni” (Sen) utili ai più. Ma il raffazzonato realismo accascia ogni “discorso”.

Poi le voci si diffusero, anzi il batterio si diffuse attaccando piante nella periferia di Oria, tra Brindisi e Taranto.

C’è chi ricorda uomini in divisa, come sul fronte.

Qualcuno ebbe il timore della Caporetto imminente?

Si diffusero immagini di tronchi segnati per essere abbattuti: crociati di vernice rossa, segno di destino.

Metterci una croce sopra per chiudere con la vita che non è più vita: metterci una croce, chiuso, finito, morte.

Qualcuno, dal palazzo di Giustizia di Lecce, fermò gli espianti.

In molti intervennero, tra chi aveva un qualche potere, maldestramente.

Cominciò l’accozzaglia delle opinioni e dell’agire, e ai timori si sostituirono retoriche improvvisate, artatamente false, forse solo per esorcizzare gli stessi timori.

Ci furono gli agricoltori e le loro associazioni che si opposero agli abbattimenti. Ci furono manifestazioni con blocchi stradali.

E fu confusione, già molto diffusa e consueta nella babele contemporanea.

La xylella fastidiosa è uno dei fitobatteri più pericolosi al mondo che provoca la morte delle piante infette. E non solo degli ulivi!

EVOCANDO. Al mattino, presto, si tagliavano ramoscelli per la benedizione e così rinnovare annualmente la pace e la protezione nelle case, e nei campi.

E ci fu chi dipinse un ramoscello nel becco di una colomba in volo (Picasso).

Qualcuno s‘è dato appuntamento sotto quell’albero, altri hanno visto le stelle sdraiati, e abbracciati, sotto rami già carichi di frutti.

C’è chi ha pianto sommessamente, tra quegli ulivi, nella sempre viva memoria del genitore e della genitrice che gli han dato vita, proprietà e rispetto per piante, animali, uomini e donne.

E in tanti hanno giocato tra quelle piante, nascondendosi, arrampicandosi per vedere lontano, forse anche il mare.

Si poteva trovare riparo, seppure solo momentaneo, dalla pioggia scrosciante.

Qualcuno s’è fatto una fionda, elastica e precisa, con un ramo a forcina.

Qualcuno, da bambino, ha fatto girotondo mano nella mano ai compagni di giochi provando a provare ad abbracciare quel tronco dell’olivo secolare, grande, nodoso, gibboso, pieno di cavità misteriose!

Qualcuno ha dimenticato un brutto sogno provando a disegnare uno di quei tronchi che narrano, muti, di tempo, meraviglie, fiabe e oscuri abitanti.

AMPUTARE. C’è stato chi propose un piano d’intervento alla maniera d’esperienza: il medico pietoso fa la piaga verminosa. E allora tagliare, recidere, dividere, circoscrivere. Si! Dividere, separare tra ulivi infettati e, per un certo raggio, espiantare anche piante ancora non “toccate”. Come tenere lontana la cancrena, come igienizzare il territorio. E’ come scavare una trincea taglia fuoco o un canale di scarico. Ebbe risalto anche una ipotesi radicale: tagliare da Jonio ad Adriatico creando così una fascia immune. Il rimedio parve eccessivo, inattuale? O sarebbe stato necessario?

E l’Europa? La normativa europea indicava la creazione di “zone cuscinetto” per evitare la diffusione, perché non dilagasse.

E la Politica? Ci risiamo: più che responsabile è distratta, presa da dichiarazioni e presenzialismo. Inaugura ora qui, poi da un’altra parte. E spende, anzi qualcuno dice che butta soldi di tutti nelle tasche di pochi.

Chi ha responsabilità del bene comune, chi agisce in scienza e coscienza, deve prendere decisioni. Cosa si è scelto tra la riduzione del rischio e troncarlo alla radice?

Qualcuno stimò l’avanzata della diffusione: 20 km. all’anno.

20 chilometri all’anno, cioè 200 ettari in linea!

Quanti paesi stanno in 20 km.? Quante piante stanno in 20 chilometri? Quanto largo era il fronte d’avanzamento? Quanti Comuni, quanta coltura d’olivo in 20 chilometri del Parco dei Paduli?

DELLE NOSTRE FACCENDE. La Commissione Eu impose misure di contenimento: rimozione delle piante infette e degli alberi circostanti per un raggio di 100 metri. Creazione, inoltre, di una zona “cuscinetto” di 10 km, con costante monitoraggio.

Vi furono ricorsi al TAR del Lazio per impedire l’espianto e la Corte di Giustizia Europea fu interessata dai ricorsi pregiudiziali sollevati dalla Magistratura amministrativa.

Nel 2018 l’Italia è stata deferita dalla Commissione Eu per non aver adeguatamente impedito l’ulteriore diffusione del batterio alla stessa corte lussemburghese.

Settembre 2019: la Corte di Giustizia Europea richiama un’altra volta l’Italia ad adempiere all’obbligo di eradicare le piante infette e monitorare costantemente il territorio.

Un Ministro della Repubblica dice che oramai i campi sono diventati cimiteri!

E c’erano già stati oppositori d’ogni interesse e di variopinte casacche. I “Verdi” contro gli espianti, le “brigate dei poeti rivoluzionari” (sezione Puglia) che poetavano generosi declamando alle piante, i soliti imbroglioni che truccando le carte gridavano alla cospirazione di oscuri interessi delle multinazionali, piccoli medi e grandi proprietari di uliveti che, non si sa mai, speravano in qualche vantaggio.

IN POCHI ANNI da Lecce a Brindisi, dapprima nella sola zona di Squinzano, poi …. Adesso tutto è andato, ammalorato, devastato.

Gallipoli, Aradeo, dall’altura di Minervino, dalle serre di Alessano, di Presicce, di Taviano, … davanti, a dritta e a manca, a distesa è colore che sembra già cenere.

E avanza! E dopo le campagne di Brindisi e Taranto ora nelle campagne a sud di Bari, verso la Valle d’Itria.

E oramai molte piante secolari infettate. Si dice: oltre 20 milioni di piante infette, perdite di valore del patrimonio olivetato di 1,6 miliardi!

Errori, incertezze, scaricabarile e l’Arif (Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali) di nuovo senza guida?

CHE NE SARÀ?

Ora è catastrofe? Capovolgimento! Lu mundu si vota a cappieddu!(Il mondo si rovescia, in mal/ora ?).

MEMORIA. Ma non c’era stata solo pochi anni addietro l’esperienza, anch’essa rapida e violenta, del punteruolo rosso che aveva disseccato le palme dei lungomari, dei giardini pubblici, delle campagne, delle ville? Anche allora erano “mutati” i paesaggi, le “quinte” urbane a decoro e frescura, i segni della estesa e comune mediterraneità? Già c’era stata questa esperienza: ma non siamo più in grado cognitivamente di far tesoro dei dati di realtà, dell’esperienza, di come le cose possono cambiare. Di male in peggio?

QUALCUNO gira su internet, ed è come smarrirsi cercando una notizia, una foto, qualcosa che possa evocare una speranza, una illusione cui, anche solo per poco, aggrapparsi come ad un alito di vento.

Qualcuno scorre mappe, foto dall’alto: nell’angoscia cerca frammenti, frammenti di rinascita?

Qualcuno consulta testi cosiddetti scientifici: ma nessun conforto, nessuna illusione.

LAVORO. Ma quanti erano i lavoratori, gli addetti al settore, quelli stagionali e quelli fissi? Diecimila? Ventimila? Forse erano più dell’Ilva?

Quanti ne sono rimasti? Quanti ne occorreranno per gli anni a venire? Quante giornate lavorative si facevano nei campi, nei frantoi, nei negozi? E quante, tante non conteggiate ufficialmente.

Ci ricorda Tommaso Fiore: .. vengono poi gli olivicoltori, .. il Leccese da solo ha metà degli ulivi della Puglia, come questa un quarto dell’olio italiano ….

LI CUNTI. Ed erano tanti, belli, affascinanti li cunti del lavoro, delle potature, delle giornate dei raccolti: cunti infine della vita che rincuoravano durante le sere invernali.

Che gran da fare, e ce n’era per tutti. Per i piccoli, i nipoti, i proprietari, il fattore, la fattora. E poi cernere, scherzare, le fimmene, i canti, la pausa del “pane”, le allusioni, gli scherzi, le battute, gli sguardi, le promesse, le delusioni, il dire licenzioso, le gioie, la riconoscenza, la sudditanza, la spocchia, l’ingenerosità.

Ma con la buona annata anche gli sponsali e, talora, sopraelevare la casa?

Fare festa, feste, cibarsi con abbondanza: guai a rovesciare olio sulla tavola. Tutto era un bene sudato, da non sprecare: la frugalità era rispetto e doverosa precauzione per cui ringraziare il Signore.

Le filastrocche, le canzoni popolari …Sciamu sciamu mienzu li fiei / spezzandu rami mo de ulei (andiamo per i campi / spezzando rami di olivo – Lu santu Lazzaru, canto della settimana santa , zona grecanica ).

QUALCUNO preparava sotto l’albero un cerchio mondato da erbe e pietre.

Tanti facevano festa nei terreni, a fine raccolta, per la gioia dell’abbondanza e la fine della fatica.

Chi portava al frantoio i sacchi di olive aveva l’orgoglio sul volto che somigliava all’olio color d’oro.

Ci si incantava della fioritura.

Qualcuno ha tracciato sul campo i filari, piantando e accudendo la pianta legata al tutore.

Si faceva un grande falò, dopo la potatura biennale.

Qualcuno raccoglieva la cenere e la spargeva pel campo.

QUALCUNO ha invocato divinità nei pressi di un dolmen che ora e sotto l’ombra di un ulivo; e poi ha riposato.

Qualcuno ha dipinto ulivi alla maniera di Van Gogh, altri alla maniera di Manet?

Si portava il lutto, anche a vita. E ora cosa si farà?

Qualcuno metteva olive sotto sale e insaporiva le pucce; il cibo della fatica.

Qualcuno metteva olive sott’olio e insaporiva le focacce.

OGGI. Qualcuno ha spiantato con dolore sperando di salvare parte dell’oliveto.

E cosa vede? Cosa vedi?

Piante abbandonate, potate, stroncate, tagliate radicalmente, polloni in basso, erbacce, campi abbandonati, misto di verde, marrone, grigio, sfilacciati, scombinati, mezzi in piedi, ciuffi, vuoti inquietanti di quanto è rimasto: un frame incontrollabile, tutto è abbandono!

Campi di monchi tronchi: a distesa relitti come lapidi, simmetriche quali cimiteri di guerra.

Quel che erano tronchi, oggi sono come fantasmi, i più a braccia levate, invocanti.

Disseccano! Stanno li come “esercito di terracotta”, per nessuna guerra da combattere?

Dov’è andata l’amica campagna? Era generosa, era lussuriosa: da amare, da rispettare, da lasciare in eredità.

Cosa daremo in eredità? Quali saranno i “valori” a venire? (Angoscia un poco questo scenario, oppure no?)

Che ne sarà? … Legna da ardere? Incendieremo il mare?

Qualcuno prova con essenze (200.000 piantine di nuova cultivar) da non innestare su piante “vecchie”, ma impiantare ex novo.

Qualcuno, nel frattempo, produce simulacri di tronchi secolari, bianchi, in plastica; e quando è sera s’accendono nel giardino della bella villa!

Nel regno del tutto possibile ogni oggetto, come ente, mangia il senso. Ed è la consacrazione dell’inutile, dell’io stupidamente impavido che con l’agire fa danni a sé e agli altri (C.M.Cipolla).

QUALCUNO, sgomento, osserva d’appresso quelle piante secolari ripiantate lungo la statale, dopo essere state accudite, protette, numerate e curate dopo l’espianto per agevolare l’allargamento della carreggiata. A guardarle ora ecco che riappare, come dolorosa, il segno del comune destino: mors immortalis.

C’è chi prova a immaginare i numerosi ulivi secolari spiantati, prima della “protezione” per legge, e ripiantati negli ultimi anni nei giardini delle ville lombarde e venete. Riesce ad immaginare il loro verde argenteo? Si chiede: saranno salve per via del distanziamento?

TORNARE AL SUD. Viaggiare di notte. Dal finestrino del treno, alle prime luci, vedere il cielo azzurro, campo giallo, per la pianura deserta, sta camminando un olivo, un solo olivo (F.G.Lorca).

E così riconoscere casa, trovarsi e ritrovarsi a casa. Ritrovare i portoni di colore di verde.

L’OLIVO HA QUALCOSA DI SACRO. L’olio, sua epifania, alimenta la lampada che consente, nella notte, di vedere la luce; nutre i corpi degli atleti nell’Olimpia; lenisce ferite e piaghe dei combattenti; con il segno di croce sulla fronte annuncia alla vita nel battesimo e conferma gli infermi nella grazia di Dio al momento del distacco da essa; nutrimento del corpo e della mente nella tradizione Ayurvedica; è popolarmente riferito come “olio santo” in minestre e pietanze; è Atena che protegge gli olivi?

Laudato sia l’olivo nel mattino, esclamava San Francesco.

Sul Monte degli olivi, a Gerusalemme, è l’albero della vita: lega l’aldiquà con l’aldilà. E’ unione della carne con lo spirito.

La colomba, nel becco il ramoscello d’olivo, annunciò a Noè la fine del diluvio, e iniziò la buona vita.

E con i ramoscelli d’olivo fu salutato un profeta d’amore e dolore, che entrava a Gerusalemme.

E’ su coste e campagne del mare nostrum, ed è noto che il Mediterraneo arriva fin dove cresce l’olivo… l’oliva non è solo un frutto, è anche una reliquia (Matvejevic).

Ovunque nel Mediterraneo si ritrova la stessa trinità: il grano, l’olivo e la vite, la medesima vittoria degli uomini sull’ambiente fisico (Braudel).

…da sola alle piante offre umore bastevole la terra se aperta con un dente adunco, e se arata con il vomere darà frutti pesanti. Perciò fai crescere il pingue olivo caro alla Pace (Virgilio, Georgiche).

Dal Corano, Sura XXIV: Dio è la luce simile a quella di una lampada collocata in una nicchia, in un vaso di cristallo e accesa grazie a un albero benedetto, un olivo che non sta a oriente né a occidente. Nell’Islam, l’olivo, è l’albero cosmico per eccellenza.

Sicut oliva in fidelitate domini , come un ulivo nella fedeltà del Signore-Salmo 51 (motto di vescovo pugliese).

Colui che coltiva i campi, coltiva la santità; colui che coltiva le leggi della natura coltiva la santità; colui che coltiva la religione della natura coltiva la santità (T.Fiore, Un popolo di formiche).

1947: stella a 5 raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota d’acciaio dentata, tra due rami di olivo e quercia, legati da un nastro rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale Repubblica Italiana.

OLIO. Olio lampante, per rischiarare i giorni brevi dell’inverno. Olio lampante per orientarsi, e scavare, in gallerie tufacee gli acquedotti dei tempi remoti. Olio lampante per copiare e ricopiare manoscritti, cantilenare i testi classici, abitare grotte da rifugiato. Olio lampante per tenersi accesa la speranza, su altari di fede. Partivano dai nostri porti vascelli carichi di otri, e talora il trasporto non aveva buon esito.

Qualcuno ha fatto dell’olio poesia. L’olio della poesia che da anni festeggia in una sera d’estate a Serrano un poeta, omaggiato con un quintale d’olio extravergine. E abbiamo udito versi, visto occhi che vedono lontano, artifex pazienti e visionari che ringraziamo ancora una volta.

Olio, chiamato oro del Salento. E la frisa, la frisella, il pane dei Crociati, la paximadia dei manioti, lu biscuettu? Il mondo gira con l’olio della pazienza, ci ricorda Saramago, e tutto potrebbe andare liscio come l’olio! Se poi è ogliu di prima stringitora… (il miglior olio è la cosiddetta lacrima, sic!).

QUALCUNO proporrà un giorno ed una notte di lutto? Quando avvertiremo che siamo in un lutto che durerà giorni, mesi, anni? Non c’è una crisi di presenza, dopo il lutto, come descritta da De Martino?

Cos’è il deserto chiede qualcuno; cos’è questo deserto ci chiederà una bambina, non trovando il colore per colorare?

Qualcuno proporrà un sacrario dove si potrà in silenzio sostare? Dove si potrà reimparare quanto noi stessi siamo natura naturans?

L’imperio del regno della quantità è stata la sola misura dell’homo economicus, e lo sarà ancora? L’utilità a quale benessere può ancora legarsi?

QUALCUNO s’immagina un campo di tronchi, oramai senza vita, dipinti di rosso sangue: il bosco della vergogna?

Altri s’immagina dipinti di bianca calce: il campo dei sepolcri imbiancati?

E chi s’immagina ancor più dell’attuale desolazione e sgomento! Macerie!

Cosa scriverebbero quei viaggiatori dei secoli scorsi che ci hanno descritto il loro incantamento dinnanzi alla rigogliosa campagna? Cosa scriviamo, noi ora? Necrologi?

Rimedi miracolosi hanno provato il contadino e lo scienziato, come contro la peste. Affidarsi al magico: potere della volontà o delle forze naturali e cosmiche, entrambe imperscrutabili?

Siamo nella Macondo dei sensi, e dei nervi? Cos’è questo Sud?

L’ulivo non soffre la sete, gli uomini si (si diceva).

Gli ulivi hanno fusti irregolari, spesso contorti, dalla corteccia grigia. Il legno è durissimo e garantisce una perfetta levigatura (e qualche artigiano ritrova, nelle contorte e variamente colorate linee di fibre e nodi, immagini antropomorfe, zoomorfe e oggetti d’uso quotidiano e di fantasia). Li liuni (pezzi grossi e nodosi del tronco d’ulivo) alimentavano tutta la notte il fuoco nel camino.

Qualcuno, pochi, ha in masseria le vecchie macchine dei lavori. Abbandonate, tra ragnatele e polvere giacciono come simulacri di “come eravamo”. Reti, scuotitori, marchingegni per la raccolta e cernita oramai avevano sostituito donne e uomini, e i rumori d’ingranaggi al posto dei canti della passione e agli sfottò.

Quelli che un tempo erano, anche labirintici, frantoi ipogei sostituiti da moderni frantoi d’acciaio dai riflessi come stelle. Frantoi d’acciaio, efficienti, fascinosi ma oramai smontati e rivenduti a popoli lontani.

E i frantoi ipogei? Buoni solo per presepi viventi o centri benessere.

Si era come fatti anche di creta d’ulivo, insieme all’inebriante vino, al regale melograno? … divento ulivo e ruota d’un lento carro… immaginava Bodini danzando sotto la luna.

Dis Alitem Visum, agli dei è parso altrimenti e oggi siamo lontani dagli astri e dalla grazia (dis-astro; dis-grazia)?

Vorremmo ri/cordare, rimettere nel cuore della memoria personale e collettiva. Il ricordo ha la duplice funzione di costruire dei significati utili sia all’individuo che ricorda, sia alla collettività di cui l’individuo è figlio e parte. O ancora siamo nell’illusione che non ci sia stata la cesura tra i mondi, del prima e dell’oggi, e che gli effetti della modernità siano contingenti, temporanei?

Come ricorderemo l’Orto del Getsemani? Come luogo del tradimento e della notte?

Chi, cosa annuncerà la Buona Novella? I politici adesso, e spesso, in campagna elettorale?

No! Non voglio vederli. Dite alla luna che non venga nelle notti del chiaro di luna che non sarà più possibile ammirare riflessi d’argento su rinsecchite foglie..

C’è stato un tempo di quando … scivolammo tra valli fiorite dove all’ulivo si abbraccia la vite (De André, Il sogno di Maria).

Tronchi di ulivi curvati, scarnificati dal vento, che soffia dal mare. Tronchi rugosi, contorti e scossi dagli anni come imperituri muti testimoni . Tronchi che inquietano, che come rocce bucate reggevano rami raggiati ai quattro venti.

Qualcuno dice, a proposito della torsione dei tronchi, che han seguito la rotazione dell’emisfero nord della terra.

Chi narrerà più favole così?

Plinio suggeriva ai naviganti che se altro modo non rimane di resistere alla tempesta, si vuotino (allora) barili d’olio intorno alla nave. Si placheranno le frustate dell’onde sui legni, si potrà forse trovare momentanea quiete.

Gli antichi, se nervosi, facevano bagni d’olio (Savinio, Nuova enciclopedia).

E adesso cosa faremo?

Dove ci siamo cacciati? Cosa abbiamo combinato? Perché è accaduto? Cosa sarà dopo?

Dove poggiamo i piedi? Per terra? E la testa, dove? Sbatte, oscilla, s’inerpica, reclina, fugge via, è muta, senza sguardo, né udito? Sempre da un’altra parte?

Gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura (Giovan Battista Vico, La Scienza Nuova).

C’è da Augurarselo! Torneranno le lucciole?

Fazz’a Diu! Fazz’a Diu?

SONNE

Luglio, 2020

SONNE, frequenta il Mediterraneo e dimora all’Hostal de Paris di Port Bou.

(Avendo io frequentato, e continuando a frequentare, la “scrittura alimentare” non posso che essere felice di questa raccolta di “articoli alimentari”: primo volume di una serie, spero esaustiva, che raccoglie gli articoli che Tommaso Labranca scriveva da freelance per riviste e quotidiani. Il curatore mi ha regalato la sua introduzione che qui volentieri pubblico, ringraziandolo. Il libro è ordinabile in libreria oppure acquistabile online su questo sito. G.B.)

(Avendo io frequentato, e continuando a frequentare, la “scrittura alimentare” non posso che essere felice di questa raccolta di “articoli alimentari”: primo volume di una serie, spero esaustiva, che raccoglie gli articoli che Tommaso Labranca scriveva da freelance per riviste e quotidiani. Il curatore mi ha regalato la sua introduzione che qui volentieri pubblico, ringraziandolo. Il libro è ordinabile in libreria oppure acquistabile online su questo sito. G.B.)

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi Con Rovelli siamo invece in un’altra dimensione: mentre la Aden abbandona la cultura del Paese di adozione per lasciarsi guidare dal suo istinto africano – sicuramente più vicino alla natura – e si immedesima nello spirito di elefanti e orsi umanizzati, Rovelli si spoglia dei suoi pregiudizi di occidentale per vestire i panni di un immigrato africano e di una ragazza psichiatrica. Altro parallelo: come l’elefantino Dalmar della Aden stringe amicizia con l’orsetta Dritta, così l’immigrato clandestino di Rovelli, Karim, stringe amicizia con la giovane e benestante Elsa.

Con Rovelli siamo invece in un’altra dimensione: mentre la Aden abbandona la cultura del Paese di adozione per lasciarsi guidare dal suo istinto africano – sicuramente più vicino alla natura – e si immedesima nello spirito di elefanti e orsi umanizzati, Rovelli si spoglia dei suoi pregiudizi di occidentale per vestire i panni di un immigrato africano e di una ragazza psichiatrica. Altro parallelo: come l’elefantino Dalmar della Aden stringe amicizia con l’orsetta Dritta, così l’immigrato clandestino di Rovelli, Karim, stringe amicizia con la giovane e benestante Elsa.

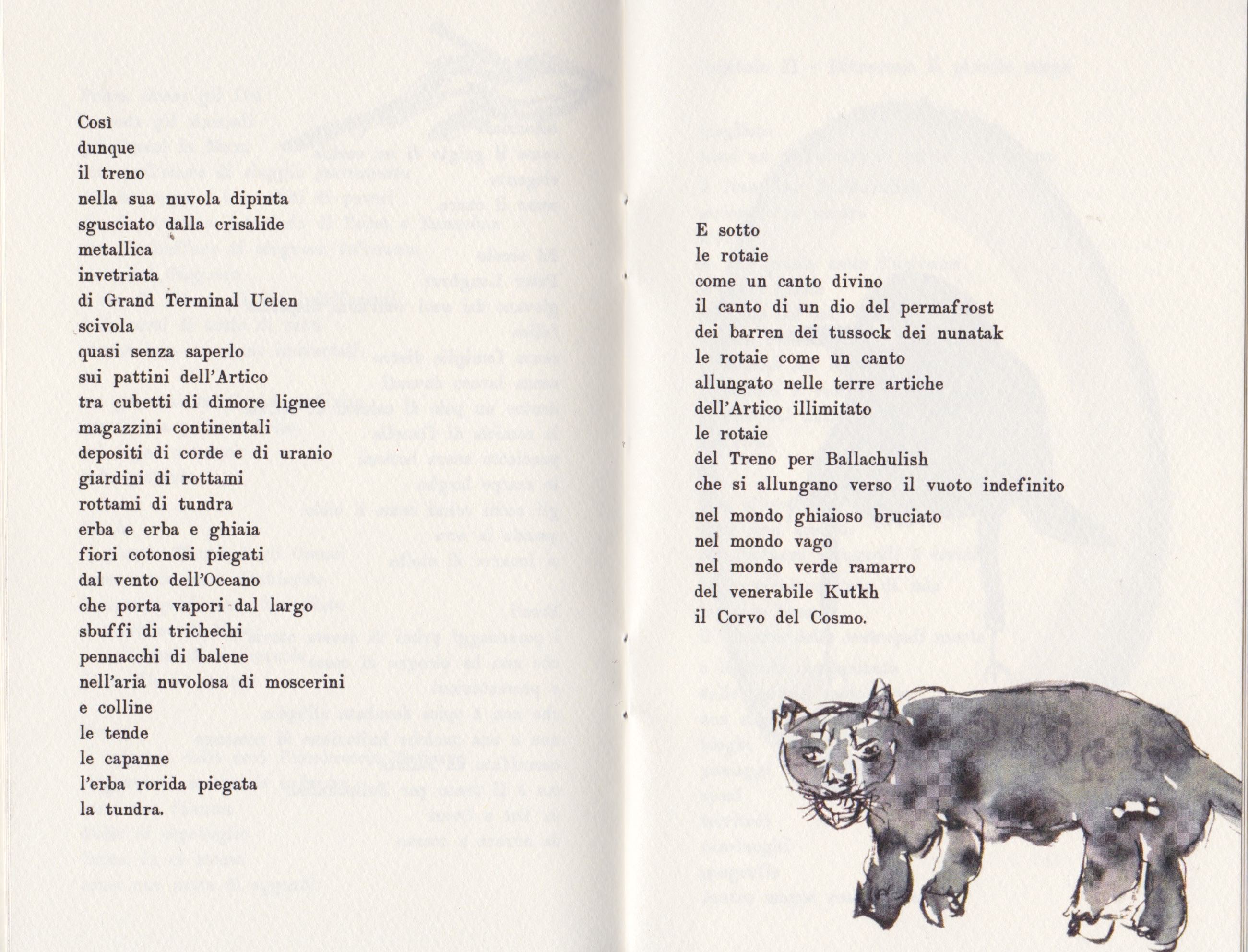

di Francesca Matteoni

di Francesca Matteoni