L’importanza di essere piccoli – ottava edizione

L’IMPORTANZA DI ESSERE PICCOLI è un festival di poesia e musica nei piccoli borghi dell’Appennino tosco-emiliano che si svolge dal 2012 e organizzato dall’associazione SassiScritti. L’ottava edizione del festival, dal 2 al 5 agosto è dedicata alla memoria di Pierluigi Cappello, poeta che abitando un margine ha stabilito un nuovo centro. Di seguito riportiamo il programma e tutti i dettagli per potervi partecipare.

Programma di incontri e concerti acustici

(ingresso gratuito)

giovedì 2 agosto ore 20

loc. Stanco, Grizzana Morandi, BO

Lastanzadigreta (concerto acustico)

Maria Grazia Calandrone (lettura)

MADERA BALzA – Monica Demuru e Natalio Mangalavite (concerto acustico)

venerdì 3 agosto ore 21

loc. Monte Baducco, Castiglione dei Pepoli, BO

Silvia Vecchini (lettura) e Bianco (concerto acustico)

in caso di pioggia: Casa del Popolo di Rasora

sabato 4 agosto ore 20

Parco Didattico Sperimentale del Castagno, Varano, Granaglione, BO

Sibode DJ in La storia di Sibons (storia musicale fantastica per bimbi dai 5 ai 92 anni)

Poetry Slam ‘I Piccoli’ – con E. Galli, P. Gentiluomo, F. Gironi, G. Sandron, S. Garau, M. Simonelli – Mcee Luigi Socci

“Impara a nuotare” – Filippo Gatti con Francesco Di Bella

presentano Virginia Tepatti e Viviana Strambelli (concerto acustico)

domenica 5 agosto ore 21

Centro di Educazione Ambientale di Acquerino, Sambuca Pistoiese, PT

Ida Travi (lettura) e Antonio Di Martino e Fabrizio Cammarata (concerto acustico)

Anche questa è poesia:

programma di passeggiate, laboratori e altri attraversamenti

giovedì 2 agosto, ore 17

loc. Stanco, Grizzana Morandi, BO

‘Luoghi morandiani, trekking a cura di Michela Marcacci (guida ambientale escursionistica)

prenotazione obbligatoria: info@guidappenninotrekking.it – 348 340 8892

a seguire Lastanzadigreta (concerto itinerante con laboratorio per grandi e bambini)

venerdì 3 agosto, ore 16:30

loc. Monte Baducco, Castiglione dei Pepoli, BO

‘L’anima del bosco’, trekking a cura di Michela Marcacci (guida ambientale escursionistica)

durante il trekking: “Con passi piccoli” laboratorio erboristico a cura di Cecilia Edera Lattari

prenotazione obbligatoria: info@guidappenninotrekking.it – 348 340 8892

sabato 4 agosto, ore 16:30

Parco Didattico Sperimentale del Castagno, Varano, Granaglione, BO

visita guidata del Parco a cura di Ugo Neretti (agronomo)

Prenotazione obbligatoria: amministrazione@cooperativasocialemonghidoro.com – 335 534 9605

a seguire Sibode Dj in La storia di Sibons (storia musicale fantastica per bimbi dai 5 ai 92 anni)

domenica 5 agosto

Centro di Educazione Ambientale di Acquerino, Sambuca Pistoiese, PT

15:00, I suoni del bosco, trekking a cura delle guide del Centro di educazione ambientale di Acquerino, con Alessia Fappiano (naturalista), in collaborazione con Lorenzo Gori del Rifugio Il Faggione

prenotazione obbligatoria: cea.acquerino@yahoo.com

dalle 17 alle 19 , La Misura dell’erba: Installazione e Laboratori di illustrazione per bambini e grandi

a cura di Ginevra Ballati e Laura Cameli,

costo: 10 euro adulti, 5 bambini prenotazione obbligatoria: misuradellerba@gmail.com

È possibile cenare nei luoghi in cui si terranno gli eventi – prenotazione consigliata 3485900361

In caso di pioggia gli eventi (tranne i trekking) si terranno comunque in posti al chiuso nei luoghi indicati

FB SassiScritti_ L’importanza di essere piccoli

www.sassiscritti.org ; 3493690407 – 3495311807

L’importanza di essere piccoli c’è grazie a: Daria Balducelli, Ambrogina Bertone, Andrea Biagioli, Alessandro Borri, Azzurra D’Agostino, Sante Di Clemente, Lucia Mazzoncini, Guido Mencari, Andrea Montagnani, Lara Monterastelli, Silvia Tesone, Luca Zanoni e tutti coloro che si fanno piccoli.

realizzazione grafica: Guido Mencari www.gmencari.com

video: Andrea Montagnani www.pupillaquadra.com

fotografie: Beatrice Bruni www.beatricebruni.com

con la collaborazione di: Parco Didattico Sperimentale del Castagno, Casa del popolo circolo arci di Rasora, ARC di Monte Baducco, Associazione Amici di Stanco, CEA di Acquerino, libreria l’Arcobaleno di Vergato, libreria Lo spazio di via dell’Ospizio di Pistoia, Birra del Reno di Castel di Casio, I testi del Borgo di Porretta Terme, Azienda Agroforestale Iori Massimo, Le grandi ricette di Anna B. catering Castel di Casio, Califfo ristopub di Porretta Terme, Hotel Roma di Porretta Terme, Hotel Helvetia di Porretta Terme, Fiorista Pozzi, gelateria la Baracchina di Porretta Terme, Oriana Giocattoli e Bomboniere, rifugio Il Faggione di Acquerino, B&B ”6 Stanco?” di Stanco

Un ringraziamento in ordine sparso a: Luca Boschi, Patrizia Guidi, Andrea Mussi, Marco Tamarri, Francesca La Mendola, Sara Lodovisi, Marco Leporatti, Carolina Mariti, Anna Castellari, Lorenzo Gori, Samuele Pesce, la famiglia Grandi di Stanco

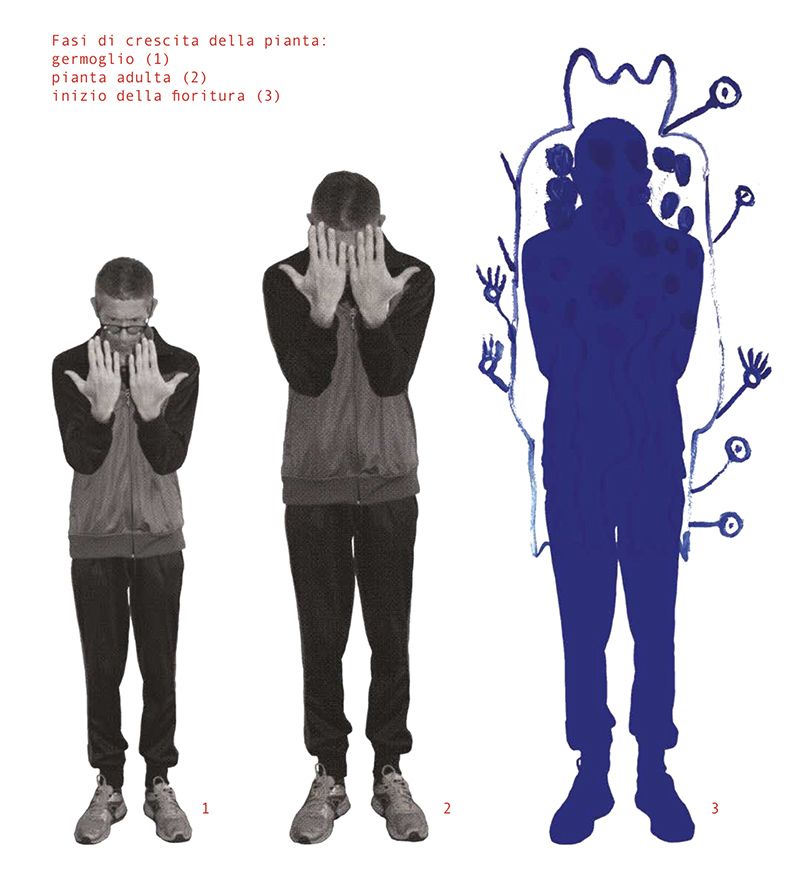

Immagine di apertura di Guido Mencari.

Ci sono bestie al confine (parte I)

di Benny Nonasky

1.

Ci sono delle bestie al confine. Il cielo è nero e ci spiega che la morte è un sintomo dell’arbitrarietà dell’uomo; le sue azioni bastarde, le carceri dell’aria, l’irrilevanza e lo stoicismo balsamico. Ci sono bestie al confine sotto la neve e il gelo dell’inverno costante e privo d’emozioni. Se qualcuno si chiedesse se il presente è una misurazione del passato: questo è il presente e il passato è un’orgia del presente fluido, maleducato, folle. Troppi aggettivi. Più inutili che interessanti. Come le domande intelligenti sullo stato attuale, le dinamiche, il declassamento del lavoro, il terrore, i continui trattati e minacce e storie strappalacrime. Non funziona più nulla. La fabbrica del cuore si è fermata. Hanno smantellato ogni singolo organo utile alla lavorazione. È come si ci fosse stata un’esplosione immane dentro a quel giorno. Troppi sentimenti in un solo istante. Un crollo dietro l’altro. L’idea di unificazione e perdono. Avere una madre unica, vedova e spenta in un’eredità vile, sporca, annacquata. Eppure ancora c’era gente che doveva nascere (deve sempre nascere altra gente). Qualcuno lo dice: <<I bambini, una volta nati, sono già abbastanza vecchi per poter morire.>> Come non dare attenzione alle paure del vento; come non generalizzare la morale delle mense dei poveri; come non chiedere altri cinque minuti alla sveglia, così, fino a dimenticarsi del mondo, del domani, delle vacche da portare al pascolo, del maiale da ingrossare per la pattumiera dell’umido? La polvere oltrepassa le cose. Avanza in noi un processo meccanico di arrotondamento: bisogna avere sempre un ritorno: bisogna avere un valore economico: il mare è per le crociere: i recinti tengono buone le bestie. Esiste ancora un destino comune? Siamo figli senza sensi di colpa?

Tu non hai sentito la spada che ti ha trafitto. Hai odorato il sangue colante e hai percepito il vomito e il rancore. Tu non sai cosa vuol dire amare la nostalgia e la ricerca di una casa. Può essere la tua salvezza. L’analfabetismo storico accompagna la tua gradevole quotidianità. Le tue origini sono utili per le cresime. Tu generalizzi la struttura politica dei porti. I doganieri ti annoiano. Sei la parte latente della certezza. Ti ancori alle paure delle iene. Ridi con loro. Azzanni la preda già stroncata dall’orrore natìo. Hai accarezzato la vertigine dell’onnipotenza territoriale. Anche se le tue origini dipendono dai piedi logori e scheggiati da una terra cruda e secca. Le mosche hanno seguito il tuo percorso d’espansione. Hai mutato i tuoi lineamenti per la sopravvivenza del figlio. Eri un bastone, poi una pietra, poi un fuoco, un ferro, una lama, un proiettile e plutonio. Hai sviluppato un cervello utile alla macchina e all’omicidio. Hai osservato i treni passare; hai ascoltato le grida sulle navi e nei campi innevati. Non hai appreso un cazzo: sei andato oltre le nuvole e hai stuprato la luna fino a mutare la geometria del cielo. Hai seminato tubi di scarico tra gli uccelli. Hai costruito rovine e non c’è più un flipper disponibile col quale alleviare la tensione dei perdenti. Hai perso il divertimento dello stare insieme, la vecchiaia, il metabolismo corretto. Hai lasciato le frontiere ai manganelli e al filo spinato. Tu hai percepito il vuoto e l’hai condiviso con l’albero e Dio. Ora osservi con pietà il tuo corpo in balìa del tempo che scivola lentamente, in canoa, sul tuo sangue. Il tuo sangue adesso ti parla della crudeltà del gesto di diniego, della bomba sganciata, della famiglia in fuga, del timbro non emesso, del centro d’identificazione e detenzione, del perché è utile lo zen e il condividere la meraviglia di un’Epipogium aphyllum da poco sbocciata o la neve su San Pietroburgo o i mandorli in procinto di eiaculazione. Non manca molto al funerale. Hai odorato il sangue e hai riconosciuto l’eredità che hai portato.

Dovevamo arrivare in un punto preciso, lì la guida ci avrebbe spiegato come arrivare al muro. Ci guardavamo senza dire una parola. Il conforto non stava riposto nel nostro cuore malato. Eravamo su d’un palcoscenico senza conoscere il copione. E la gente cominciava a divertirsi. Noi, i protagonisti. Il silenzio: l’unica possibilità. Si percepivano i passi pesanti, il fiato balbuziente e asmatico. Procedevamo in fila, a ridosso della ferrovia. Ogni tanto si sentiva abbaiare un cane e delle voci in una lingua sconosciuta, ma che ormai faceva parte del nostro mondo quotidiano. Era l’unica certezza dell’esser lì, da qualche parte. <<Dobbiamo andare oltre quei binari. Da lì in poi è tutta una scommessa. C’è una strada sterrata che fiancheggia dei prefabbricati in disuso. Lì siamo allo scoperto. Fiancheggeremo le pareti cercando di tenerci all’oscuro anche se quella maledetta luna sembra prenderci per il culo stasera. Guardate quant’è grossa, la maledetta.>> Era incredibilmente sensuale e mastodontica. Avrei voluta baciarla. Abbracciare la sua crosta livida e porosa. E poi l’avrei presa a morsi perché, era un formaggio, uno di quelli coi buchi. Tra il duro e il morbido. Saporito al punto giusto. Avevo fame. Troppa fame. <<Va bene. Fiancheggiamo i prefabbricati e poi da lì quanto manca alla recinzione?>>, disse una tizio con la barba ben curata e un volto abbastanza magro e serio. La guida non lo guardò, aveva ancora gli occhi fissi sulla luna. Forse anche lui pensava al formaggio. Gli rispose con calma: <<Dopo averli superati c’è un tratto di bosco molto fitto. Lì siamo al sicuri. Ho avuto notizie certe che nel bosco non ci sono guardie né cani. Il problema viene dopo. Il muro di filo spinato è a ridosso di un fiumiciattolo. C’è poca acqua, sicuramente gelata, ma rallenterà la vostra corsa. Ci saranno guardie armate, molte guardie armate pronte a frenare la vostra fuga. Forse qualcuno di voi non ce la farà. Fatti vostri. Il mio compito è quello di portarvi fino al bosco. I soldi valgono tanto. Tu hai portato le tenaglie e le torce?>> Mi voltai e feci sì con la testa. Avevo tutto nello zaino. Pure un coltello lungo diversi centimetri. Ero pronto a tutto. Appena non sentimmo più rumori e non vedemmo più ombre, passammo la ferrovia e ci immergemmo tra i ruderi grigi dei prefabbricati. Non sentivo più le mani, anche se in braccio tenevo il bambino della signora che mi stava dietro. Non so se fosse vivo o morto. Non avevo tempo per accertarlo. Non si lamentava. Non emanava nuvole di vapore. Avevo tanto timore di essere la sua tomba e il suo ultimo ricordo. Pensai ai miei fratelli dispersi sotto le macerie e a mio padre sgozzato davanti a mia madre. Cominciai a piangere. A denti stretti. Bagnai il bambino, ma non si mosse. Senz’altro era morto. Improvvisamente sentimmo degli spari e delle urla. Non capivamo da dove arrivassero. Sembravano intorno a noi. Ma intorno a noi c’erano solo pareti e una strada vuota. Ci nascondemmo dentro una di quelle casupole di mattoni e lamiere. Diventammo delle statue. Dal lato destro della strada sbucarono almeno cento cavalieri, con corazza, scudo e lancia. Dalla parte sinistra, invece, vennero fuori degl’esseri immani, putridi, pieni di chiazze livide e purulente. Strisciavano i piedi e si dannavano. Grugnivano come porci destinati alla mattanza. Sembravano doloranti e feriti, ma impugnavano spade e fucili d’assalto con tono fermo e sicuro. Li dividevano pochi metri. I cavalieri abbassarono le lance, tenendole tese davanti a loro. Gli essere immani invece puntarono le loro armi e alzarono gli occhi al cielo perdendo l’iride chissà dove. Sembravano pronti allo scontro e sapevano già chi avrebbe avuto la testa rotolante dal patibolo. Ma non avvenne nulla. Restarono così per qualche minuto. Poi, dalla cavalleria, si fece avanti colui che teneva nelle mani un cuore crudo che ancora sembrava pulsare. Lo gettò ai piedi degli immani e disse: <<La condizione umana è simile a quella di uomini incatenati in un sotterraneo, la cui porta non si apre e non fa passare luce se non quando il carnefice viene a prendere colui che sarà messo a morte1.>> Dopo aver detto questo, l’uomo scese da cavallo e calpestò il cuore che ancora sembrava pulsare. Gli uomini immani abbassarono le armi e cominciarono ad ululare come demoni imbestialiti. Chiusero gli occhi e presero a correre in direzioni sparse, senza logica. I cavalieri li lasciarono andare. Non si mossero fino a quando l’ultimo essere non fu più visibile alla vista. Poi si girarono in modo sincronizzato verso il nostro nascondiglio e alzarono le lance al cielo. Erano bellissimi e le loro corazze brillavano sotto il bagliore potente della luna. Noi restammo senza fiato. Avevamo paura. Cercai la guida con gli occhi, ma non la vidi. Non la vidi mai più. <<Bastardo>>, dissi a bassa voce. L’uomo che era sceso da cavallo e che aveva calpestato il cuore prese a muoversi verso di noi. <<Uscite>>, disse. <<Ora non siete più in pericolo.>> Effettivamente non provavamo alcun timore. La sua voce sontuosa e calda ci offriva sicurezza – e noi necessitavamo di tale sentimento. Uscimmo allo scoperto. Io mi trovai davanti a tutti. Il cavaliere mi venne incontro e mi tese le mani. Io gli diedi il bambino. Lui lo prese con se e andò verso la madre. <<Madre, lui adesso è nelle mani del mondo. Respira con gli oceani e le montagne. Adesso fa parte di noi. Le prometto che diventerà un uomo valoroso e che manterrà il suo volto, il volto della donna che lo ha amato, per il resto dell’eternità. La difenderà fino al suo ritorno. Lì vi abbraccerete di nuovo e sarete di nuovo famiglia. Non lo dimenticare madre: lui è tuo come la fonte per un ruscello.>> La donna cadde in ginocchio e baciò la terra. Le lacrime le scorrevano sul volto e non avevano suono. Il cavaliere tornò al suo cavallo. Diede il bimbo ad un altro soldato e, spronando il cavallo, si diresse verso il bosco che ci attendeva prima della recinzione. Dopo che vi fu scomparso dentro, anche gli altri cavalieri partirono al suo seguito.

Questo mare fu il primo mare, il primo sale, il primo viaggio, il primo sguardo alle stelle. Oltre di lui, il vuoto e la caduta infinita. Dentro di lui, il vuoto e la caduta infinita. Ora non ci interessano i secoli nei secoli: ora siamo addormentati su di un letto di cadaveri che non abbiamo voluto, votandoci al respingimento coatto della disperazione. L’arancione riflette il bagliore del sole e sono cieco dinnanzi alla morte imminente. Quante storie d’orrore potremmo scrivere su noi stessi.

<<Possiamo andare?>> I ragazzi della ronda erano pronti ad uscire dalla caserma per iniziare il turno. Come ogni notte, si armavano di pistole elettriche, abiti mimetici, torce e lucidi manganelli tra le mani. Ogni notte, ispezionavano il porto di Caulonia, dalla parte ovest dove si trovava il grande centro della marina militare, fino alla punta opposta dove troneggiava il grande faro rimesso in funzione per rintracciare le imbarcazioni dei disperati in arrivo. Le ronde si trovavano in tutte le zone costiere e, tutte le ronde, erano composte da letterati ed artisti; coloro che avevano istituito tali meccanismi di difesa in regime spontaneo e sotto la supervisione della Marina. Queste ronde erano utili per la difesa della Nazione, per lo stipendio e la scrittura – perché la gente voleva leggere quello e quello le si dava. Come ogni notte, i ragazzi della ronda di Caulonia, percorrevano quella decina di chilometri recintati da un muro alto una ventina di metri, con torrette d’appostamento e filo spinato elettrico. L’esercito aveva costruito in fretta e furia quella protezione obbrobriosa su tutto il territorio dopo l’ultimo grande sbarco sulla costa meridionale, che aveva portato ad un duro scontro tra la cittadinanza e la disperazione causando diversi morti e danni ingenti alle abitazioni. Non si poteva più lasciar correre. Non si poteva più far nulla senza una decisione presa dall’alto. Non si poteva più difendere, ma solo attaccare. <<Ma questi sono i soliti discorsi politici. Il problema è il colore, il sudore e la lingua.>>, disse Antonio, grattandosi il naso col mignolo. <<E la religione?>>, gli ribatté Mauro. <<Dio ha già fatto il suo: ci ha divisi alla nascita. Ha già dato.>>, rispose Antonio in tono beffardo e guardando di sottecchi Lara che ascoltava silenziosa con la testa nascosta da un passamontagna spesso e ruvido. Effettivamente era una serata gelida. In quella zona erano anni che non pioveva né cadeva un fiocco di neve. Non si poteva più coltivare nulla. L’acqua era razionata e gli alimenti venivano consegnati, ogni mattina, in ogni casa ancora abitata. Ormai erano rimasti in pochi in quella landa desertica e gestita dai trafficanti di uomini e droga. I sette della ronda erano tutti del posto, obbligatoriamente del posto perché conoscevano ogni anfratto e costruzione. In caso di sbarco, dovevano bloccare ogni fuga prima che le guardie delle torrette sparassero colpi. Altrimenti, non sarebbe stato divertente. <<A che ora dovrebbe arrivare l’imbarcazione segnalataci dal centro di comando?>>, chiese Paolo. <<Intorno alle tre e quindici minuti e 21 secondi. Appena raggiungiamo il faro, controlliamo a che punto sono.>>, rispose Antonio. Il faro era su un promontorio a ridosso della spiaggia. Non ci si poteva entrare. Veniva gestito da un computer dentro una cabina a qualche metro di distanza dalla struttura. Al suo interno, oltre al faro, era stata installata una videocamera a luci infrarosse utile a carpire, già a una debita distanza, le navi in arrivo e comprendere il punto d’approdo. Arrivati, Antonio si mise a smanettare al computer e vide l’imbarcazione carica di disperati puntare alla costa. <<Eccoli lì! Sono un bel po’. Questa notte ce la spassiamo e mi sa che ce n’è pure per l’esercito e le loro banali pallottole. Anche per domani abbiamo qualcosa da scrivere.>> Gli uomini lasciarono la postazione e andarono verso il punto d’arrivo prestabilito dal computer. Antonio, Paolo, Lara, Mauro, Domenico, Luca e Sasà, si misero in formazione: una fila schierata, come muro di pelle in tuta mimetica, sulla spiaggia umida, davanti al mare. Alle tre e quindici minuti e ventuno secondi, la nave attraccò con un tonfo sordo sulla spiaggia. I disperati sapevano a cosa andavano incontro. Saltarono dalla prua e cominciarono a correre in ogni direzione. Ma la ronda era preparata. Dalla spiaggia si alzarono delle reti sostenute da braccia meccaniche piantate nel profondo della sabbia come la coda di un pavone. I disperati ci finirono dentro come pesci senza via di fuga. Partì il gioco. I letterati cominciarono a manganellare e picchiare tutti quegli animali che si dimenavano nella rete. Scariche elettriche venivano lanciate a quelli che correvano, mentre le mine sotterrate nella sabbia e i colpi di fucile automatico sparati dalle torrette facevano saltare in aria coloro che, in qualche modo, erano riusciti a superare la trappola della rete metallica. Il sangue macchiava le tute e le mani. Si sentivano urla e risate e la voce di Antonio che, come ogni notte, raccontava la sua storia: <<Ancora qui, nella notte scura delle belve e del desiderio. Ancora a qui a cercare la correttezza e la pulizia, perché ci guida la mano. Scriviamo quindi con la maiuscola Verità e Giustizia e con la minuscola menzogna e offesa2. Abbattiamo le diversità che non ci competono. Difendiamo questa terra che c’ha partoriti nel suo grembo crudele e magnifico. Battezziamo la nascita col sangue impuro. Che questa paura sia un peccato da purificare; che questa battaglia sia dimora di Dio e perdono del Padre. Andiamo incontro al nemico, carichi di dolore e vendetta. I mostri sono da calpestare per raccontarlo, prima di andare a letto, ai bambini. Non saremo mai pronti a lasciarci andare. Il nostro amore è il nostro amore. Noi siamo la falce che insegna al grano la musica della vita. Nessuno può uccidere i nostri sogni e la nostra sicurezza. Ecco l’assassino, arriva di nascosto, ruba il lavoro e la famiglia, mangia il cibo che trova per le strade, vive nell’ombra e sgozza sotto i ponti le nostre gole pronte a cantare. Da cosa nasce cosa. Il ministro ha assegnato il caso al poliziotto più competente. Lui ha catturato l’assassino e si prepara alla prossima battaglia. Eccolo sulla spiaggia. Sente il tonfo della nave colpire la sabbia. Saltano giù i disperati e cominciano a correre. Lui ha preparato tutto: fa azionare le braccia metalliche per le reti. I pesci sono in trappola. Afferra il suo arnese di tortura e prende a punire nel nome di sua madre violata da questi sporchi bastardi. Sì, perché lui predice il futuro: sa che un giorno accadrà. Quindi colpisce. I crani si frantumano con un colpo secco alla nuca. La colonna vertebrale si spezza premendo il ginocchio sulla schiena con tutto il peso del corpo. Track. Il sangue cola, imbratta le vesti e la notte. Tutto il mare è una ferita che fugge via. Fino all’ultimo. Fino a quando sua madre non lo ringrazia dal regno dei cieli. E può gridarlo. Dirlo al mondo, soddisfatto: “Ci possono essere momenti più belli, ma questo è il nostro!3”>>.

1 Blaise Pascal

2 Czesław Miłosz

3 Jean-Paul Sartre

Bussola

di Gianni Biondillo

Mathias Enard, Bussola, edizioni e/o, 418 pagine, traduzione di Yasmina Melaouah

Non basta vincere un Premio Goncourt – nello scorso 2015 – per giustificare l’enorme successo in Francia di Bussola, romanzo di Mathias Enard. Quattrocentomila copie per un libro dove, a conti fatti, non succede niente per oltre quattrocento pagine sono un mistero.

Bussola è la storia di una notte insonne. Franz, il protagonista del romanzo, è uno studioso specializzato in musicologia orientale. Si gira e rigira nel letto, senza prendere sonno. E allora pensa, ricorda, elabora, ragiona. Il tutto in un infinito flusso di coscienza ben rappresentato da pagine dense come muri, con pochi punti a capo, saltando di palo in frasca, senza un ordine logico.

Franz pensa sopratutto a Sarah, anch’essa orientalista, all’amore che prova per lei, lontana, distante, chissà dove. Pensa a come l’ha conosciuta, a tutte le volte che si sono incontrati. Ma tutto ciò, a ben vedere, è solo una scusa.

È dell’amore fra Oriente e Occidente che il romanzo in realtà parla. Enard, che è storico dell’arte ed orientalista lui stesso, sfoggia nelle pagine una erudizione davvero ammirevole. Fra nobili austriaci e sultani, fra compositori italiani e archeologi siriani, fra scrittori francesi e fumatori d’oppio egiziani, Fra Vienna e Palmira, Parigi e Costantinopoli, tutto il romanzo è un profluvio di aneddoti, curiosità, citazioni, intuizioni che cullano il lettore fino all’ultima pagina.

Ciò che ne esce fuori, chiusa la titanica avventura della lettura di questo romanzo lento, denso, affascinante, è un’idea meno banale di due concetti oggi così vilipesi dagli integralismi di ogni razza. Enard ci fa guardare alle culture orientali e occidentali non come ad un inevitabile scontro di civiltà, ma come a un infinito incontro amoroso. Un ponte, come quello sul Bosforo, che unisce Oriente e Occidente. Che lega Franz a Sarah.

(precedentemente pubblicato su Cooperazione n° 52, del 27 dicembre 2016)

Un nuovo ruolo per il soggetto nella nuova cultura dell’inizio del Novecento: anche intorno alla relatività #2

di Antonio Sparzani

Si è visto qui che Filippo Bruno (Nola 1548 – Roma 1600), che assunse il nome di Giordano entrando in convento come domenicano, aveva ben chiaro che è la ‘virtù primieramente impressa’ che fa la differenza nel moto delle due pietre e non una qualche proprietà intrinseca dell’una delle due rispetto all’altra.

Ma la letteratura, come spesso accade, ci fornisce qualche altra occasione di riflettere sull’argomento: un secolo prima del nostro Nolano, Ludovico Ariosto descrive (vedi anche qui) il breve duello tra Rodomonte e Brandimarte, quando il primo vuole impedire il passaggio del secondo sul ponte da lui custodito:

Nel volersi levar con quella fretta

che lo spronar de’ fianchi insta e richiede,

l’asse del ponticel lor fu sì stretta,

che non trovaro ove fermare il piede;

sì che una sorte uguale ambi li getta

ne l’acqua; e gran rimbombo al ciel ne riede,

simile a quel ch’uscì del nostro fiume,

quando ci cadde il mal rettor del lume.I duo cavalli andâr con tutto ‘l pondo

dei cavallier, che steron fermi in sella,

a cercar la rivera insin al fondo,

se v’era ascosa alcuna ninfa bella.

Non è già il primo salto né ‘l secondo,

che giù del ponte abbia il pagano in quella

onda spiccato col destrero audace;

però sa ben come quel fondo giace.

[Orlando Furioso, c. XXXI, str. 71-72]

Dunque cadono entrambi in acqua i due valorosi guerrieri, ma, si noterà, mentre stanno “fermi in sella”; ecco quindi che la parola fermi – era appena stata usata la locuzione “fermar il piede” per alludere ad un arresto rispetto al ponte, o alla terra – si adatta altrettanto bene a chi, s’intende rispetto a terra, cade e si muove quindi velocemente. Altro segnale che già la lingua naturale incorpora questa equivalenza di situazioni, “fermo” ha significato rispetto a qualcosa, e quel che per me è fermo, può non esserlo per te.

Mentre stendiamo un pietoso velo sulla non brillante prestazione del cavaliere di Carlo in questa occasione, passiamo a sottolineare che è in questo complesso di idee che nasce la vera rivoluzione della scienza nell’età moderna, nella consapevolezza che non è più interessante dare un privilegio assoluto all’osservatore solidale con la Terra, che la Terra è un corpo che si muove nello spazio come gli altri pianeti, e che dunque l’assenza di interazione non garantisce più lo star fermi rispetto a qualcosa di fissato una volta per tutte, garantisce invece soltanto il muoversi di moto rettilineo uniforme rispetto ad una varietà molto ampia di osservatori privilegiati, detti appunto inerziali. La stessa nozione di fissato una volta per tutte perde interesse e senso in un mondo in cui la Terra smette di essere il centro privilegiato dell’universo.

In questo senso si è prodotto, come accennavamo, un allargamento del soggetto, cioè una restrizione, nel prodotto della conoscenza, della parte strettamente dipendente dall’oggetto osservato – l’eventuale velocità costante di un oggetto non è più una sua proprietà interessante, perché diventa qualcosa che, per così dire, ci mette il soggetto di suo.

Per passare alla tappa successiva in questo cammino dell’evoluzione dell’idea di relatività, bisogna lasciar scorrere più di due secoli: durante tutto il Settecento e tutto l’Ottocento la descrizione fisica del mondo si è in un primo tempo consolidata e focalizzata sulla meccanica, che ha conosciuto uno sviluppo e dei successi assolutamente clamorosi (si pensi alla scoperta dei pianeti – visibili solo strumentalmente – esterni a Saturno) e in un secondo tempo ha costruito interamente un nuovo settore della disciplina, quello dell’elettromagnetismo (la sintesi Maxwelliana è del 1873). Proprio in conseguenza di questo sviluppo, che da un lato aveva costituito un grande successo e una straordinaria complessiva conferma della fisica classica – così viene appunto detta la fisica sviluppata nei secoli ora menzionati – verso la fine dell’Ottocento si profilarono dei problemi che apparivano assai ardui – quello ad esempio di una conferma definitiva dell’esistenza dell’etere – e che assunsero un po’ alla volta una rilevanza cruciale.

Un notevole sforzo venne dispiegato per chiarire come mai i vari tentativi di mettere in evidenza la presenza effettiva di questo sfuggente etere fossero falliti, malgrado l’accuratezza messa in campo (i più importanti furono gli esperimenti di Michelson, e di Michelson e Morley poi, nel corso degli anni ’80 del secolo XIX°), ma nonostante il fatto che una spiegazione fosse alla fine stata data all’interno della fisica classica (teoria di Hendrik A.Lorentz), accadde all’inizio del Novecento che il giovane scienziato tedesco Albert Einstein, che fino ad allora si era occupato di fondamenti della termodinamica, proponesse una soluzione radicalmente nuova del problema, servendosi di parte del formalismo escogitato da Lorentz e usando varie cruciali intuizioni già di Henri Poincaré.

Mentre qui non v’è spazio per una trattazione, anche solo qualitativa, della proposta di Einstein, pubblicata nel 1905 sugli Annalen der Physik, occorre tuttavia comprendere in che modo una tale nuova teoria si inserisca nel filo che abbiamo cercato di sviluppare a proposito della “parte soggettiva della conoscenza”. A tal fine basta ricordare alcune delle conseguenza più “strane”, perché controintuitive, della nuova teoria, nota da allora, perché Max Planck le diede questo nome, come teoria della relatività ristretta (o speciale). Occorrerà premettere che alla base di questa teoria sta il postulato, assai strano, che la velocità della luce, ovvero la velocità con la quale si propaga nel vuoto qualsiasi radiazione elettromagnetica, è costante, indipendente dal luogo e dalla direzione e, soprattutto, non dipende dall’osservatore che la misura. La stranezza di una tale assunzione deriva dal fatto, che ognuno di noi trae non solo dalla fisica Galileiana, come si diceva, ma dall’esperienza quotidiana, il fatto che la velocità di un qualsiasi oggetto cambia a seconda che la si misuri da fermi (diciamo rispetto alla Terra) o da un veicolo in moto; è esperienza comune che la velocità di un treno varia a seconda che la si misuri dalla banchina o da un treno in corsa su un binario parallelo. Einstein invece postulò che la velocità della luce nel vuoto, indicata universalmente con c, assuma il valore di circa 300000 Km/s, rispetto a qualsiasi osservatore, sia sulla Terra sia in moto rispetto alla Terra con qualsivoglia velocità. Fu proprio la stranezza di questa posizione che costrinse Einstein, per far sì che la meccanica mantenesse quello status di teoria autoconsistente che naturalmente doveva possedere per mantenersi nell’ambito della razionalità scientifica, a criticare il concetto tradizionalmente indiscusso di simultaneità, fino a portare alle conseguenze che ora ci interessano. Queste conseguenze si chiamano abitualmente contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi. Delle quali parleremo nella prossima puntata.

20 luglio 2001, Genova, Carlo Giuliani

“”Dall’interno del veicolo un carabiniere – identificato come Mario Placanica secondo le sue stesse dichiarazioni – dopo aver estratto e puntato la pistola verso i manifestanti intimandogli di andarsene, spara due colpi. Un colpo raggiunge allo zigomo sinistro Carlo Giuliani che morirà nei minuti successivi. Il fuoristrada, nel tentativo di fuggire rapidamente dai manifestanti, riprende la manovra passando sul corpo del ragazzo due volte (una prima in retromarcia, la seconda a marcia avanti). Sono le 17:27 del 20 luglio 2001. Tutta la sequenza è registrata nei filmati degli operatori presenti sul posto.””

Glossario dei tempi

di Giorgio Mascitelli

Con la fine del secolo breve e della guerra fredda ossia dell’ordine nato dalla seconda guerra mondiale, l’epiteto ‘nazista’, usato espressamente oppure richiamato per allusione, ha conosciuto una seconda giovinezza in ragione direttamente proporzionale alla crescita della depoliticizzazione nella società. Sdoganato all’inizio degli anni novanta dall’apparato mediatico con la funzione di propaganda bellica ( all’epoca della prima guerra del Golfo era Saddam Hussein a essere il nuovo Hitler), essa è ormai diventato una componente essenziale di qualsiasi comunicazione tesa a stigmatizzare un comportamento considerato a vario titolo inaccettabile e irrappresentabile. In questo senso l’aspetto significativo di questo fenomeno non è tanto l’accusa di nazismo in situazioni per così dire codificate e classiche di polemica politica, per esempio l’accusa rivolta a Putin e ai separatisti russi durante la guerra civile in Ucraina verosimilmente per nascondere la presenza predominante dell’estrema destra nei ‘rivoluzionari’ ucraini o la lunga serie di scambi di accuse reciproche nel conflitto israelo-palestinese, ma il suo passaggio alla dimensione quotidiana. Ne ha fornito un esempio autorevole alcune settimane or sono il Santo Padre quando ha definito espressamente l’aborto selettivo una forma di nazismo in guanti bianchi.

E’ chiaro che la generalizzazione dell’uso del termine da parte degli operatori mediatici è stata possibile solo nel quadro di una fondamentale depoliticizzazione che consente di evitare di prendere quelle misure cautelative che un giudizio politico del genere imporrebbe a chi lo formulasse: ecco allora che diventa credibile, come è successo nei mesi scorsi, denunciare come fondatore di lager il precedente ministro degli interni Minniti e contestualmente chiedergli provvedimenti contro organizzazioni in odore di neofascismo.

Il passaggio decisivo si ha quando questa modalità viene ripresa sui social in rete da parte di utenti comuni e diventa un fenomeno di massa, assumendo un carattere fortemente aggressivo. Allora veramente ognuno può diventare il nazista di qualcun altro in qualsiasi momento per qualsiasi motivo. Tale trasformazione è connessa con quella che il filosofo Byung-Chul Han ha chiamato la società dell’indignazione, tipica dell’epoca della rete, ossia una società in cui dominano insistenza, isteria e riottosità che “non ammettono nessuna comunicazione discreta, obiettiva, nessun dialogo, nessun discorso” ( Nello sciame trad.it 2015 p.18). Ma l’allusione al nazismo può trovare posto anche in una discussione pacata, ce ne sono perfino sui social, non contrassegnata da quello che i tedeschi chiamano shitstorm, ossia la tipica aggressione verbale nella rete, a segnalare una sua trasformazione in un repertorio argomentativo naturale e ovvio, una sorta di seconda natura ideologica. Per esempio un paio di mesi fa, nel commentare uno stato di politica su facebook, uso l’espressione ‘scelte delle èlite finanziarie’ e mi viene risposto inopinatamente se sono convinto che le èlite finanziarie siano composte da ebrei. Il ragionamento è interessante, il mio interlocutore, che è democratico di sinistra antirazzista ed è una persona colta, teme che io sia un antisemita perché nella sua convinzione per parlare di élite finanziarie si deve essere per forza antisemiti, in quanto va da sé che esse siano composte da ebrei e chiunque non sia un antisemita non parlerà mai di èlite finanziarie. Qui vediamo come addirittura un tipico stereotipo antisemita ( l’alta finanza è costituita da ebrei) riviva in una forma antirazzista nella persuasione che chiunque parli di élite finanziarie non possa farlo che per esternare i propri sentimenti antisemiti e pertanto un sincero democratico non debba parlarne mai. Eloquente in proposito la reazione di smarrimento e di incomprensione del mio interlocutore quando finalmente si è convinto che avevo citato le èlite finanziarie non per motivi complottistici antisemiti, ma per parlare effettivamente di queste.

Questo episodio, che testimonia di una mentalità diffusa, non è spiegabile senza quello che Jonathan Friedman ha chiamato associazionismo, ossia la tendenza a valutare una tesi non per quello che sostiene effettivamente ma per il modo in cui si colloca in un determinato immaginario sociale, di modo che diventa pressoché naturale associare a una certa affermazione tutta una serie di altre affermazioni, anche se la prima non le implica affatto logicamente. Questo tipo di logica è praticata non soltanto nelle conversazioni private, ma anche in una dimensione pubblica, essendo caratteristica del politicamente corretto, ed è sicuramente uno dei meccanismi alla base della rapida moltiplicazione delle accuse di nazismo.

La più ovvia delle conseguenze di questo fenomeno, ma non per questo la meno grave, è che il concetto di nazista e anche quello di fascista, per il quale valgono considerazioni analoghe, sono quasi completamente inutilizzabili per l’inflazionamento e la torsione semantica a cui sono state sottoposte le parole che li indicano. Visto che purtroppo viviamo in un’epoca in cui qualche segnale oggettivo e pericoloso di fascinazioni nostalgiche c’è, questo è un motivo di preoccupazione in più.

In secondo luogo esso finisce con il creare un sacco di interdetti ossia di argomenti su cui non è possibile discutere perché bollati come sicuro sintomo di nazismo: non è un caso infatti che questa tendenza non sia un fenomeno spontaneo, nato in rete, ma sia l’imitazione di una pratica mediatica della società dello spettacolo, dove è stato introdotta con finalità di propaganda. Il fatto che la pratica dell’interdetto venga replicata a livello di massa rende molto difficile la nascita di un reale discorso di controinformazione e di critica dello stato di cose presenti, in quanto la funzione critica trova uno degli elementi fondamentali nello smascherare ciò che vi è dietro ogni interdetto anziché metterne di nuovi.

Infine, la perdita del valore specificamente politico dell’accusa favorisce una commistione tra una dimensione morale, una politica e quella emotiva che produce confusione e smarrimento, del tutto funzionali ai processi di depoliticizzazione. Che questa commistione sia una caratteristica sia del politicamente corretto sia del linguaggio mediatico, è una considerazione pertinente, che non posso però sviluppare qui, ma che va in ogni caso tenuta a mente.

Viviamo in tempi la misura dei quali ci è stata offerta da un politicante austriaco che ha rispolverato l’espressione asse tra Roma, Berlino e Vienna: e poco importa che quest’asse non si realizzerà mai per l’evidente inconciliabilità geopolitica degli interessi dei contraenti, la misura dei tempi ci è offerta dal fatto che abbia potuto permettersi di usare un’espressione simile, cosa fino al 2001 impensabile. Viviamo in una società in cui la macchina mitologica ha ripreso a funzionare e a offrire le sue vittime sacrificali per nascondere i problemi che non si possono o si vogliono affrontare. In questo contesto l’uso rigoroso di alcuni concetti e termini connotati storicamente non è una questione filologica, ma politica. Infatti, la ragion politica, per quanto parziale e fragile, man mano che passo ci incamminiamo nella nottata del mito è l’unico strumento che ci resta ( e lo affermo in polemica con tutta una temperie culturale che ha affermato l’importanza dei sentimenti in politica come unica garanzia di autenticità) per provare a orientarci e a non essere del tutto passivi nel buio che ci circonda..

Edoardo Sanguineti e Andrea Zanzotto: storia di un tributo intermittente

di Chiara Portesine

di Chiara Portesine

Il dibattito con il Gruppo 63 affiora come un basso continuo nella maggior parte degli articoli letterari di Andrea Zanzotto, un idolo polemico che proietta la sua ombra su materiali di discorso eterogenei, che spesso non implicherebbero un confronto diretto con la Neoavanguardia. Che si parli di Luzi, Pasolini, della Science Fiction o di Leiris, attraverso trattazioni esplicite o allusioni mai troppo velate, la nemesi privilegiata della riflessione zanzottiana rimane il Gruppo 63 (quantomeno a partire da 1962, anno di pubblicazione dell’articolo dedicato ai «Novissimi» [PPS 1107-1113] (1), e fino a quando, negli anni Ottanta, il dibattito si sposta progressivamente sul territorio dei nuovi Media e della televisione) (2).

Per riassumere sinteticamente i capi d’accusa, Zanzotto taccia lo sperimentalismo neoavanguardista di «disimpegno» [FA 109], di ostentare una trasgressione meramente di facciata, quando, nel concreto, le premesse e l’operazione stessa del Gruppo non si contagiano mai con il nucleo traumatico del mondo contemporaneo (il «terrore assoluto» [ivi, p. 275]), ma si muovono entro il territorio protetto e non belligerante della forma, in cui «ogni rischio è puramente convenzionale, endoletterario» [ivi, p. 109]. Di fronte alla disgregazione moderna del ‘senso’ («il trauma incombente sulla lingua» [FA 359]), la Neoavanguardia non propone altro che un macabro divertissement (il «frigido artificio» [ivi, p. 62]), una ridda per aristocratici annoiati sulle rovine del linguaggio; come scrive Raffaele Donnarumma nel suo Tracciato del modernismo italiano, «l’atteggiamento dell’avanguardia è eroico e patetico […]. Rovesciare gli idoli tardo romantici e spazzar via il ciarpame piccolo borghese vuol dire rinnovare la vita in una festa sanguinaria» (3). Affidandosi alla deriva infinita dei significanti, si pone di fronte alla realtà con un gesto ludico-regressivo, mentre per Zanzotto la letteratura ha ancora la possibilità e anzi l’obbligo di veicolare un’ipotesi di autenticità (per quanto pericolante e minimale). La parola poetica, infatti, è «la figura che rimane sui muri dopo una deflagrazione atomica» [AD 358], la radiazione fossile che sopravvive nel mondo a testimoniare la sopravvivenza del senso, «le frange di una vitalità sulle rovine» [PPS 1088-1089].

Zanzotto licenzia la Neoavanguardia con il sigillo infamante di «fenomeno, tutto sommato, d’ingenuità-irriverenza in relazione a cose note» [PPS 1109]. In realtà, la laboriosa digestione dell’esperienza del Gruppo 63 emerge dal costante bisogno di rintracciare modelli alternativi, autori-exempla pure situati in un generico côté sperimentale ma variamente schierati in nome dell’istanza affermativa e della persistenza del dire poetico (da Emilio Villa a Amelia Rosselli). Lo scopo dell’atto artistico consiste nell’«arrivare ad un’altra poesia piegando questo annichilimento assoluto, e pur rimanendo in un certo modo nell’annichilimento» [AD 345] (4).

Più ambiguo e possibilistico si configura il rapporto con l’odiosamato Edoardo Sanguineti, di cui Zanzotto non perde occasione per rimarcare velleità e vizi di forma, ma che considera un referente d’elezione per testare la propria poetica riformata, sorta come presa di coscienza del «chaosmos» contemporaneo [FA 208] e accelerata proprio dalla provocazione terroristica della Neoavanguardia. Si potrebbe dire, per usare una metafora, che il Gruppo 63 è stato la leva obbligatoria (5) della letteratura italiana secondo-novecentesca, la brusca chiamata alle armi che costringeva a schierarsi (anche in qualità di disertori). Zanzotto vuole, però, scegliere il suo avversario e riconosce a Sanguineti l’onore delle armi (nonché i germi potenziali di uno sperimentalismo più persuasivo rispetto alla combriccola «sessantatré-ese»), «pur con tutto il male che merita gli si dica in faccia per gli equivoci di cui si è fatto furioso portabandiera» [PPS 1130]. Per Zanzotto, le intuizioni tecniche del poeta genovese e la sua grammatica dell’eversione mantengono un alto grado di interesse fino a quando non travalicano il piano letterario-linguistico in nome di una poco convincente vocazione politico-sociale. L’errore di Sanguineti consiste nel rifiutare un’intera tradizione letteraria in nome di un’utopica fuoriuscita dal circuito della convenzione/storia, trovandosi di fronte a uno scacco preliminare (la convenzione è insuperabile) e all’interrogazione su un falso problema (l’unica sfida autentica della letteratura contemporanea è quella di tornare a una significazione –anche minima– attraverso la crisi, per «coordinare sia pure minimamente ciò che sfugge da tutte le parti come sabbia» [AD 198]).

Da un punto di vista tecnico, le risoluzioni retoriche e sintattiche di Sanguineti seducono Zanzotto, che vorrebbe adoperare gli strumenti della grammatica laborintica pur tenendo saldo un controcanto costruttivo. Ad esempio, loda «l’asintattismo di fondo» delle poesie sanguinetiane, visto come la figura retorica più adeguata a mimare il presente, ma ne mitiga e irreggimenta gli esiti formali inserendo subito un segno di valore più, una tensione alla ristrutturazione etico-linguistico, in nome di quella che Guglielminetti ha definito «resistenza della sintassi poetica» (6), grazie alla quale «da questo asintattismo, nei suoi minimi tessuti, nelle sue microstrutture, si lascerà intravvedere una indicazione sintattica» [PPS 1112]. Ogni volta che si accosta a singoli espedienti artigianali del laboratorio sanguinetiano, Zanzotto sembra prendere appunti per assimilare in veste normalizzata le competenze artigianali di Sanguineti, addomesticando il «babelismo smitragliato» [PPS 1130] in una nozione operativa e ancora civile/civilizzatrice. Simili riconoscimenti di valore (parziali e quasi malgré soi) ricorrono spesso nella riflessione zanzottiana; ad esempio, parlando di Vocativo, rammenta l’esperienza di Laborintus per «la comprensione della funzione che può assumere l’intarsio latino per uno che scriva in italiano» [ibidem].

L’attestazione di un sotterraneo influsso esercitato dalle sperimentazioni sanguinetiane viene tematizzata addirittura in modo esplicito, in un’intervista del 1969 Su «la Beltà», dove, incalzato dall’intervistatore sui futuri lavori in via di pubblicazione, Zanzotto allude agli Sguardi i Fatti e Senhal con queste parole sibilline:

Come tutti ho quantità di appunti e di fiches nei cassetti […]. Forse il commento in versi al test di Rorschach, un mio Rorschach in versi, che sto rimuginando da anni? In ogni caso arriverà in ritardo; certo qualcun altro avrà avuto la stessa idea, o mi precederà Sanguineti (come è avvenuto per altri temi), pubblicando tutto il suo TAT o qualcosa del genere [PPS 1148].

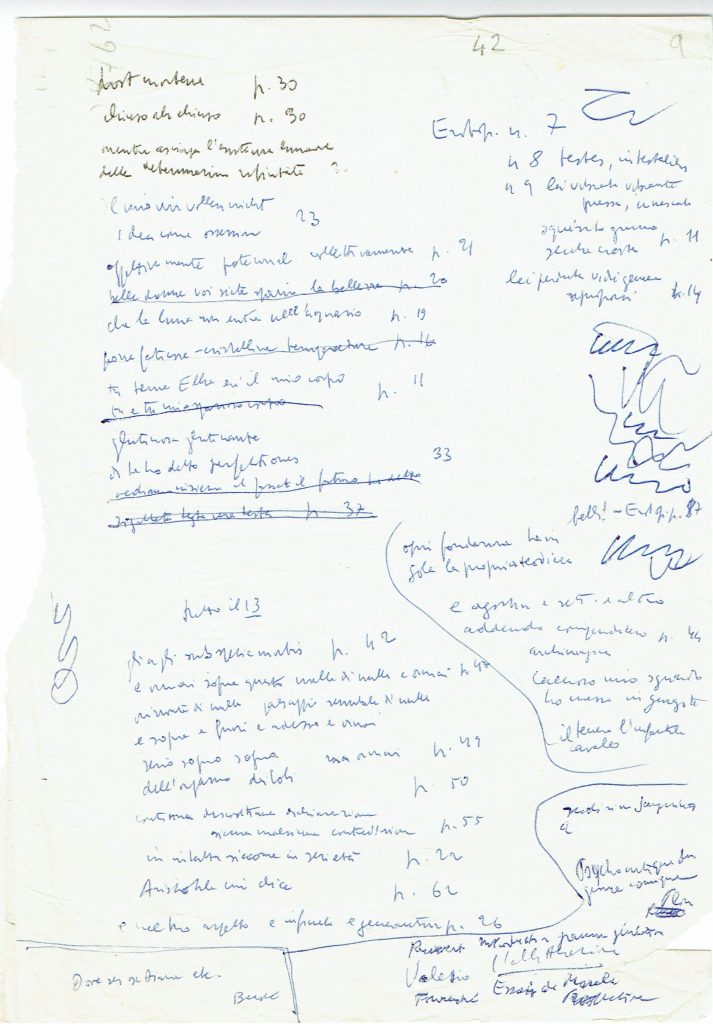

Tale allusione a un’affinità elettiva di risorse formali (una consonanza addirittura preventiva, aurorale) appartiene al generale «tributo intermittente» a Sanguineti, che Zanzotto formula e dissimula di soppiatto nei suoi interventi critici, oppure è spia di un rimando effettivo e circostanziato a una realtà testuale della raccolta Gli Sguardi i Fatti e Senhal? L’ispezione degli autografi svela una situazione genetica molto più complessa, che porterebbe a considerare l’intera raccolta zanzottiana come un «contrasto» poetico (per usare le parole dell’autore stesso) [PPS 373] il cui interlocutore iniziale doveva essere proprio Edoardo Sanguineti.

Gli Sguardi, i Fatti e Senhal: un contrasto camuffato con Edoardo Sanguineti

Pubblicato nel 1969 (a un anno di distanza dalla Beltà) in edizione privata a limitatissima tiratura e ristampato solo nel 1990 da Mondadori (con un intervento di Stefano Agosti e alcune note supplementari del poeta), il poemetto Gli Sguardi i Fatti e Senhal rimane in una nicchia “cautelare” per volontà dello stesso autore, che escluderà la raccolta anche dall’antologia Poesie 1938-1986, in una sospetta quarantena editoriale. Stefano Agosti parla di «una vera e propria enclave nel percorso espressivo di Zanzotto, o di una vera e propria isola, che solo il presente volume [Le poesie e le prose scelte] ha consentito di esibire insieme al continente di cui comunque fa parte» [PPS XXXIII]. Lo studioso accosta la ritrosia divulgativa degli Sguardi alla pubblicazione in sordina di Filò (edito nel 1976 per le edizioni veneziane del Ruzante e ristampato solo nel 1988 da Mondadori), ma per quest’ultima Agosti rintraccia una possibile strategia autoriale, vale a dire che «si tratti di un’anticipazione (o della prova) di un esperimento che verrà funzionalizzato solo successivamente» [ibidem] –ossia l’assunzione del dialetto nella sezione centrale di Idioma–. Ma quali motivazioni potrebbero aver condotto Zanzotto a proteggere il poemetto dalla fruizione su scala nazionale?

Da un punto di vista strettamente formale, gli Sguardi non inaugurano né anticipano alcuna direzione stilistica, proseguendo la sperimentazione in bilico tra «un certo filo logico e il puro non-senso» [PPS 1530] avviata all’altezza della Beltà e confluita, con variazioni e aggiornamenti, in Pasque (che, come suggerisce Stefano Dal Bianco nelle note critiche in appendice al Meridiano, «si sarebbe tentati di leggere come una ‘seconda puntata’ o una lunga appendice della Beltà» [PPS 1538]).

Alla base di questa procrastinazione editoriale risiede forse un contenuto rimosso, che Zanzotto si è premurato di occultare nell’affastellamento stratigrafico delle fasi redazionali, attraverso una proliferazione di varianti di depistaggio, volte a cancellare (o, come direbbe Derrida, «barrare») il movente originario.

Consideriamo le note dell’autore stesso alla raccolta e le osservazioni in risposta all’intervento di Agosti, posposte all’edizione mondadoriana del 1990: oltre ai temi già rilevati da diversi studiosi (7) (e suggeriti dall’autore stesso), come il riferimento al mito di Diana, l’impresa americana dell’allunaggio, la prima tavola del test di Rorschach (nel cui dettaglio centrale è ravvisabile un’allusione alla figura femminile), le numerose interferenze con il lessico fumettistico-favolistico, l’impianto cinematografico della visione (8), è interessante notare come Zanzotto rimarchi più volte il carattere intertestuale e dialogico del poemetto. In Alcune osservazioni dell’autore, in calce all’intervento di Stefano Agosti, Zanzotto insiste sul carattere citazionistico e sui numerosi “copia e incolla d’autore” di cui sarebbero disseminati gli Sguardi, ricollegandosi ai versi di Mallarmè evocati dallo studioso (che pure Zanzotto confida di non aver mai letto):

Nello stesso tempo arriva da quei versi una confortante, dolce sensazione di unità che, quasi appartenente, inerente ad un sincronico “inconscio” poetico ed anche letterario, si ritesse avanti e indietro in un tempo che non è quello dei giorni e degli orologi. Così, tutti coloro che abbiano avuto certe esperienze poetiche, grandi o piccoli, precedenti o successivi, si trovano entro una sola corrente profonda, rientrante in se stessa come l’omerico fiume Oceano, rapiti in essa, testimoni di essa, più o meno consapevolmente non importa. Né importano “plagi”, imitazioni, o altri tipi di contatti tra autori, che non sono mai casuali, mentre importa che vi sia questa communio, questa circolazione, questo dare e ricevere, questo rubacchiare in una specie di ipnotica cleptomania, od arrivare a punti che possono essere contemporaneamente d’incontro e di scontro. Di tutto questo, ne Gli Sguardi i Fatti e Senhal v’è addirittura uno spreco, se si pensa alla brevità del testo, una ridda di minimi furti, in cui la “cosa rubata”, la refurtiva è (vedi vv. 291-2) di scarso conto, o a tal punto ridotta per dispersione, perdita. In questa consapevolezza (non sempre emergente, però) quando ho inviato a qualche amico il poemetto, al posto del © del copyright ho aggiunto a mano “Nessun diritto è riservato: magari da me si copiasse/ tanto quanto dagli altri ho copiato” [PPS 1530].

La schermaglia prudenziale, come vedremo, non è così retorica come potrebbe sembrare. A quali furti testuali allude questo passaggio? Anche nella Beltà Zanzotto aveva ammonticchiato una serie di citazioni più o meno dichiarate (9), eppure non aveva sentito il bisogno compulsivo di giustificarsi e scagionarsi in anticipo come in questa nota. Excusatio non petita, accusatio manifesta?

A questo proposito, è opportuno rievocare il nome di Edoardo Sanguineti, a partire da un piccolo foglio di block notes che si può consultare presso il Centro Manoscritti di Pavia, all’interno della cartellina DS5 che, oltre a un dattiloscritto con correzioni autografe, contiene due fogli di carta velina (f. VI, 42, solo recto, e f. VI, 43, sia recto che verso) con appunti a mano dell’autore. Queste tre pagine di piccolo formato (mm. 211 x 141 e 212 x 142), raccolte come materiali di lavoro relativi alla correzione del dattiloscritto DS5, in realtà sarebbero da leggersi parallelamente al dattiloscritto DS3 (che, ad una comparazione biunivoca delle varianti, si rivela precedente a DS5 –a partire dal titolo I fatti di Diana e Senhal, cancellato con una barratura orizzontale e modificato nel titolo corrente, già emendato in DS5–). A livello di DS3, infatti, si verifica il processo macroscopico di emendatio che viene a coinvolgere i frammenti sbozzati in ff. VI, 42 e 43. Il contenuto di queste tre facciate è riassumibile in un breviario di citazioni sanguinetiane (f. VI, 42), in cui Zanzotto annota i versi che più gli sono piaciuti di Laborintus ed Erotopaegnia, appuntando diligentemente la pagina di riferimento o il numero della poesia da cui ha estrapolato il sintagma, e in una tabella di riconversione “sanguinetiano-zanzottiano” (f. VI, 43), che consta di una colonna sinistra deputata a raccogliere un elenco di citazioni sanguinetiane (alcune si ripetono rispetto a f. 42) – sempre corredate di precisazioni bibliografiche– e a destra la corrispondente “traduzione”, ristrutturata e camuffata da Zanzotto per essere accolta negli Sguardi:

A una lettura della tabella, risulta chiaro il confronto serrato con le soluzioni linguistiche del novissimo, in un tentativo di auto-aggiornamento a partire da materiali formali del “nemico”. L’operazione del poeta veneto rivela, pertanto, un’interconnessione inaspettata e una lettura accanita (ai limiti del freudiano) di quella stessa opera che, nel 1956, aveva denigratoriamente bollato come «sincera trascrizione di un esaurimento nervoso». In questi appunti di destinazione privata Zanzotto si sbilancia addirittura in esclamazioni di ammirazione incondizionata («belli! Erotop.» [f. VI 42]; «tutto il 13» [ibidem]), senza le avversative e i cauti distanziamenti che avrebbero costellato un eventuale posizionamento pubblico nei confronti del Gruppo 63.

In sintesi, la volontà generale di Zanzotto è quella di assimilare in forma variata e positiva quella che considera la vera (e unica) rivoluzione di Sanguineti, ossia quella che si registra a livello di assemblaggio formale e strutturazione della pagina poetica. Proporrei di parlare del rapporto Zanzotto-Sanguineti secondo la categoria bloomiana del «poeta rivale» (10), coniata a proposito di quello che potremmo definire un “assorbimento agonistico” della poetica marlowiana all’interno dell’opera di Shakespeare. Lo sperimentalismo moderato di Zanzotto sembra generarsi a partire da un’originaria assimilazione parassitaria dell’altro laborintico, secondo un’azione prospettica che ricorda le modalità mediche della vaccinazione: attraverso l’inoculazione di una parte del virus si ottiene un’immunizzazione definitiva.

Curioso, a questo proposito, l’atteggiamento della critica, che finora non mai approfondito un’eventuale connessione tra i due autori, nonostante alcune palesi emergenze sanguinetiane nella Beltà, facendosi forse depistare dal rifiuto della Neoavanguardia ostentato programmaticamente da Zanzotto («il grande rivale di Sanguineti, nel match finisecolare (e oltre)», secondo la definizione di Cortellessa (11). La tendenza interpretativa è anzi quella di suggerire una partizione epistemologica, un aut aut tra poetiche alternative e non assimilabili: una linea di sperimentalismo ideologico e distruttivo (Sanguineti) e uno sperimentalismo formale e costruttivo (Zanzotto), in lotta per una possibile egemonia generazionale. Negando a priori l’ipotesi di una convergenza liminare (nonostante alcuni temi affini –primo fra tutti la ripresa in chiave contemporanea del topos lunare–), si è insistito troppo su una presunta ed esteriore separatezza esistenziale.

Significativo, a questo proposito, l’articolo di Fausto Curi, Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti, il cui incipit recita: «ora che la morte, e solo la morte, li ha ricongiunti, sembra più doverosa qualche riflessione su di loro, collocandoli uno di fronte all’altro» (12). L’articolo continua nel solco di questa incomunicabilità costitutiva, per cui «nessuno dei due si era sforzato di capire le ragioni dell’altro» [ivi, p. 448] e Zanzotto «era rimasto fermo al parere negativo espresso sui Novissimi nel suo articolo del 1962» [ibidem]. Sarebbe curioso sottoporre a Curi la tabella preparatoria per gli Sguardi, in cui emerge invece lo sforzo di misurarsi a ogni verso con le «ragioni dell’altro», con un’acribia filologica che forse non aveva lo stesso Sanguineti (autore dalle «scarse varianti» (13) nel correggere il suo Laborintus.

Anche Fernando Bandini, pur avendo intuito un’affinità complessiva per quanto riguarda certi espedienti formali, sembra subito sconfessare una tale illazione; le convergenze tematiche e sintattiche sono interamente giustificabili a livello di fonti comuni, come due intertestualità autonome che si parlano soltanto in differita, attraverso i rispettivi modelli letterari:

Di questo manierismo [contemporaneo], Costanzo ha offerto, in tavole sinottiche, degli «esemplari autenticanti», ed è singolare la somiglianza tra certi stilemi di Zanzotto e Sanguineti. Non si pone naturalmente nessuna questione di presunte relazioni tra i due poeti. Sono le fonti ad essere comuni (Novalis, Morgensterm, certo Landolfi, ecc.) a creare quel linguaggio di riporto che fonde immagini su acque e alfabeti vegetali (14).

Naturalmente, è doveroso e raccomandabile conservare la specificità teorica dei due autori, le cui poetiche hanno generato filiazioni di «nipoti e nipotini», adepti diretti e scuole critiche assai differenti. Tuttavia, mentre Sanguineti può essere tranquillamente studiato prescindendo dal percorso di Zanzotto, ritengo che non valga altrettanto per il poeta di Pieve di Soligo, la cui parabola poetica a partire dalla Beltà non può essere compresa e contestualizzata senza un marcato riferimento alle sperimentazioni del Gruppo 63. Senza il «terrorismo verbale» (15) della Neoavanguardia forse, parafrasando una citazione di Silvio Ramat (16), l’arcadia zanzottiana non sarebbe mai stata travolta.

NOTE

(1) Segnalo in apertura alcune sigle citate nel testo: AD = Aure e disincanti nel Novecento italiano, Mondadori, Milano, 1994; FA = Fantasie di avvicinamento. Le letture di un poeta, Mondadori, Milano, 1991; PPS = Le poesie e le prose scelte, a cura di S. Dal Bianco, G. M. Villalta, Mondadori, Milano, 1999.

(2) Cfr. ad esempio il saggio del 1989 intitolato Poesia e televisione [PPS 1320-1331]; già nell’Intervento del 1981 Zanzotto dichiarava che «tutti gli apparecchietti della civiltà tecnologica hanno ormai condizionato la nostra quotidianità, ma possono anche fornirci delle chiavi di espressione più complete» [PPS 1284].

(3) raffaele donnarumma, Tracciato del modernismo italiano, in Sul modernismo italiano, a cura di Romano Luperini, Massimiliano Tortora, Napoli, Liguori, 2012, pp. 35-38 (36).

(4) In termini quasi analoghi, Zanzotto parla della sua stessa operazione poetica, in un’intervista dal titolo Il mestiere del poeta: «A proposito dell’informale, direi che io ho tentato di afferrare qualcosa dello scontro tra l’idea di una massima strutturazione (a carattere sistolico, come si suol dire) e le tensioni della non-struttura che oggi sono nell’aria» [PPS 1133].

(5) Come scrive Maria Corti nel suo Viaggio testuale, «da un lato ci sono i Novissimi, fenomeno letterario in senso stretto […], fenomeno di rottura, di eversione delle codificazioni del sistema letterario; i Novissimi, e il nome stesso in metafora lo suggerisce, hanno marcato, per dirla con Lotman, la categoria ‘fine’ dei modelli letterari vigenti a livello tematico e formale» [maria corti, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, p. 115].

(6) marziano guglielminetti, Zanzotto e la resistenza della sintassi poetica, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, X, Milano, Marzorati, 1979, pp. 9765-9771 (9765).

(7) Cfr. stefano agosti, L’esperienza di linguaggio di Andrea Zanzotto, in PPS IX-XLIX (XXXII-XXXV); fernando bandini, Zanzotto dalla Heimat al mondo, in PPS LIII-XCIV (LXXX-LXXXIII); clelia martignoni – Daniele occhi, Gli Sguardi i Fatti e Senhal: di alcuni percorsi genetici tra gli autografi, «Autografo», XLVI, 2, Novara, Interlinea, 2011, pp. 21-33; luigi metropoli, Il nulla maiestatico e i senhal, «Quaderni veneti», Ravenna, Longo, 2004. Segnalo, inoltre, la tesi magistrale di Daniele Occhi, Per “Gli sguardi i Fatti e Senhal”. La genesi del testo sulle carte autografe (Università di Pavia, aa 2009-2019, relatore prof. Martignoni, correlatore prof. Stefanelli); sebbene non abbia ancora avuto modo di prendere visione di questa ricerca, si tratta del primo compiuto tentativo di censimento integrale e descrizione archivistica degli intricati materiali della raccolta, con ipotesi sulla progressione genetica degli inediti.

(8) Cfr. john p. welle, Zanzotto: il poeta del cosmorama, «Cinema & cinema», 49, 1987.

(9) Come viene dimostrato esaurientemente in luca stefanelli, Attraverso la Beltà di Andrea Zanzotto : macrotesto, intertestualità, ragioni genetiche, Pisa, ETS, 2011.

(10) arold bloom, Il poeta rivale, in Anatomia dell’influenza. La letteratura come stile di vita, Milano, Rizzoli, pp. 67-83.

(11) andrea cortellessa, Petrarca è di nuovo in vista, in Un’altra storia: Petrarca nel Novecento italiano, atti del convegno di Roma, 4-6 ottobre 2001, Roma, Bulzoni, 2004, pp. I-XXXI (XIII).

(12) fausto curi, Brevi riflessioni su Zanzotto e Sanguineti, «Poetiche», 13, 2/3, 2011, pp. 447-453 (447).

(13) erminio risso, Laborintus di Edoardo Sanguineti, San Casario di Lecce, Manni, 2006, p. 11.

(14) fernando bandini, Zanzotto tra norma e disordine, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, X, op. cit., pp. 9756-9765 (9759-9760).

(15) fausto curi, Struttura del risveglio. Sade, Benjamin, Sanguineti. Teoria e modi della modernità letteraria, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI), 2013, p. 226.

(16) silvio ramat, Andrea Zanzotto. Dalla purezza lirica dell’idillio all’arcadia travolta, dalla parola poetica all’oggettivazione della lingua: la grammatica emozionale e la resistenza delle parole assolute, della fede nella poesia, in Letteratura italiana. Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, op. cit., pp. 9730-9753.

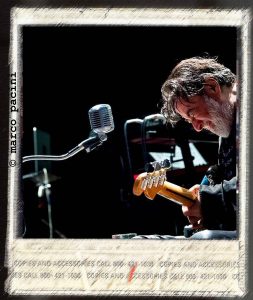

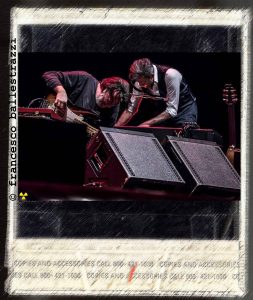

Juke-box: Gianni Maroccolo

Come fanno i larici d’autunno

Come fanno i larici d’autunno

di Mirco Salvadori

Un’altra volta forse si prenderà

le mosse da un punto più

alto

fin qui è stato risalire a colpi

d’orgoglio confuso con l’idea

da proporre

quella volta non ci sarà bisogno

di voltarsi indietro e nemmeno

di guardare troppo avanti

ciò che ci sarà –la cura

nel fare, l’intuizione

del propizio, l’abbraccio

o la parola secca- basteranno

e basterà la pioggia se pioverà

e il sole se farà caldo

la strada deserta

o il rombo della gomma sull’asfalto

(Biagio Cepollaro – Le Qualità – La Camera Verde, 2012 )

È tutto racchiuso nel breve istante della morte, nell’altrettanto fulmineo sbocciare della nuova vita. “Rinasce chi sa tornare, rinasce chi sa cadere, rinasce chi sa morire, rinasce chi sa cambiare colore come fanno i larici d’autunno” canta Cristina Donà in ‘Vdb23/Nulla è Andato Perso’, album firmato da Gianni Maroccolo con Claudio Rocchi. Rocchi, colui che comprese il segreto per rendere la vita tale, accettando la morte e la successiva rinascita. Il magico viandante volante, l’artista coerente e coraggioso, l’amico inseparabile tutt’ora presente quando il verso annienta e il suono colpisce. È da lui che prende il via questa storia di indipendenza e rinnovamento.

La sera scende lieve in questo angolo di Toscana. In lontananza si percepisce l’urlo costante del traffico impazzito che avvolge Firenze ma qui è il silenzio che regola i movimenti. Sono seduto sull’antica pietra del Teatro Romano, l’orecchio teso nell’ascolto del suono che appartiene al presente, armonia che mi porta indenne la voce di chi ci ha lasciato, di chi ha dovuto abbandonare i suoi dischi le sue corde, i panni stesi ad asciugare lasciando sul cuscino l’impronta dei suoi sogni. Claudio Rocchi è scomparso nel 2013 dopo aver collaborato con Gianni Maroccolo alla realizzazione di ‘Nulla é Andato Perso’, disco che rappresenta una sorta di suo testamento pubblico giunto a noi grazie all’opera divulgativa del bassista e compositore grossetano, figura centrale del suono indipendente italiano, raro musicista a cui sembra inevitabile la necessità di allontanarsi in fretta dalla melma della conformità come scrive Battiato nel testo della lunga suite che rappresenta l’asse portante di questo splendido lavoro corale.

Scomodamente seduto sull’antica scalinata cerco di mettere ordine in un passato che ha lasciato dietro di sé memorie e passi d’altri ch’io calpesto, come recita Giovanni Lindo Ferretti interpretando l’inquieto valzer che ancora imperversa nella balera sempre aperta del mio cuore. Mi perdo nella musica e i ricordi iniziano a pulsare, si materializzano sul palco assumendo fattezze umane, quelle di Simone Filippi, Antonio Aiazzi, Andrea Chimenti e Gianni ‘Marok’ Maroccolo. Musicisti un tempo attivi in formazioni che appartengono alla storia del rock indipendente italiano, esponenenti di una cultura non solo musicale che individuava Firenze come città simbolo dell’esplosivo movimento new-wave degli anni ‘80. Sono riuniti qui a Fiesole per celebrare l’ultimo concerto dedicato a Claudio Rocchi e allo spirito di autonomia che lo distingueva, un concerto che nel corso di due anni ha riempito decine di teatri in tutta Italia, un live dal quale é stato tratto un triplo album di incomparabile valenza artistica, un vero manifesto poetico di indipendenza culturale.

Scruto le nostre espressioni, distinguo i segni del tempo nel loro sguardo mentre accarezzo le cicatrici che attraversano il mio.

Scruto le nostre espressioni, distinguo i segni del tempo nel loro sguardo mentre accarezzo le cicatrici che attraversano il mio.

Sovrasta il piacere dell’ascolto, questo enorme specchio che si erge lungo i confini della notte fiesolana, una superficie che riflette il nostro passato, la storia collettiva dei sopravvissuti ad un’era di tempeste e mareggiate di cui ora rimane solo un borbottio di tuono e la volontà indomita dei pochi che insistono nel bisogno di cambiamento.

Di morte e rinascita é intessuta la lirica poeticamente interpretata da Andrea Chimenti mentre Simone Filippi filtra la violenza del battito, Antonio Aiazzi colora il cielo sintetizzandolo di passione e Gianni Maroccolo disegna movimenti di irresistibile danza alternandosi tra l’elettronica e le corde del suo amato strumento pensando a quella sua vecchia produzione discografica il cui titolo recitava: ‘Solo Un Folle Può Sfidare Le Sue Molle’.

Quanti sono rimasti indietro, ancorati a ricordi e celebrazioni, quanti non hanno retto il passaggio delle stagioni, abbarbicati sopra fragili troni di cartapesta. Quanti hanno rinunciato al rischio della follia, sbriciolandosi nelle trite e antiche movenze del rock’n roll.

Gli occhi chiusi, raggomitolato nel suono del basso, Marok sta forse pensando al momento nel quale ci saremmo ritrovati quarant’anni più tardi, ancora una volta decisi a cambiare colore, proprio come fanno i larici d’autunno, proprio come raccontava Claudio, convinto che ciò che ci sarà –la cura nel fare, l’intuizione del propizio, l’abbraccio o la parola secca- basteranno.

Nè acqua per le voci

di Marina Massenz

( i due testi qui presentati sono tratti da Nè acqua per le voci, Dot Com Press, 2018, ultima raccolta poetica di Marina Massenz,g.m.)

Siamo usciti dalla scatola proprio stamattina

Siamo usciti dalla scatola proprio

stamattina giunture e riflessi crac

crac arrugginiti messa in moto

lenta ma efficace infine attivi

Le armate spettrali di Bergamo

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi

Heinz Schilling, 1517. Storia mondiale in un anno, Keller editore, 2017.

Heinz Schilling è professore di Storia moderna. Per quanto tedesco, il suo libro di ben 383 pagine si apre con la cronaca di una strana battaglia combattuta nel dicembre 1517 a Verdello, frazione di Bergamo. Davanti a un boschetto, due armate guidate dai reciproci sovrani con tanto di vessilli, trombe, tamburi, e composte di fanti, cavalieri, artiglieria, si scontrano sino all’ultimo sangue. Poi spariscono. Sono spettri. E come tutti gli spettri sono un presagio di ciò che sta per accadere: eventi celesti, intemperie, rincari, carestie, epidemie, guerre. Non è così solo per quei pochi che vanno oltre la superstizione del popolo non istruito e sanno leggere la realtà per quello che è: l’esalazione di mucchi di letame che l’inverno rigido fa volteggiare nell’aria. Eppure, all’epoca, gli spettri servirono a materializzare prima le paure dei contadini, poi quelle degli abitanti della città, poi addirittura quelle del Papa e dei cardinali riuniti in Concistoro. A Schilling servono invece per materializzare lo spirito del 1517.

La battaglia spettrale di Verdello non è l’unico punto di riferimento di questa monografia dedicata a un solo anno della storia dell’umanità. Altri tre eventi lo caratterizzano: l’invasione dello Yucatàn da parte dei conquistadores spagnoli; l’incontro di un’ambasciata portoghese presso il delta del Fiume delle Perle (Zhujiang) con il segretario provinciale di Canton, in quello che allora si chiamava il Regno di Mezzo; le novantacinque tesi contro le indulgenze affisse sul portale di una chiesa di Wittenberg da parte di un misconosciuto monaco agostiniano che passerà alla storia con il nome di Martin Lutero.

Schilling, incastrando tra questi quattro elementi tutta una serie di fatti e di approfondimenti storici, sia antecedenti sia successivi ma comunque determinanti per una comprensione a tutto tondo dell’anno in questione, fornisce le chiavi di lettura dell’attuale compagine mondiale. Perché fu proprio allora, nel 1517, che prese il via la cosiddetta globalizzazione. Certo, con la Riforma di Lutero al centro di tutto la visione diventa un po’ germanocentrica. Fin dai banchi di scuola ci è stato insegnato che la Storia moderna inizia con il 1492, la fatidica data della scoperta dell’America, e non dall’affissione delle novantacinque tesi di Lutero. Ma è anche vero, dal punto di vista dell’evoluzione del pensiero, che il gesto del monaco di Wuttenberg liberò la capacità del mondo cristiano “di apprezzare in modo critico le Sacre Scritture e quindi di sottrarsi all’immutabilità numinosa della comprensione”. La Riforma, proprio in quanto figlia dell’Umanesimo e del Rinascimento italiani portati all’estero, non fu quindi solo un enorme passo verso il pluralismo confessionale ma anche una spinta formidabile verso il libero pensiero che condurrà all’Illuminismo.

È un bel testo, questo di Schilling. Non trattandosi di un libro di Storia in senso stretto, riesce a spaziare attraverso gli eventi universali passando per la Querela pacis (Il lamento della pace) di Erasmo da Rotterdam, I quattro cavalieri dell’Apocalisse di Albrecht Dürer, la teoria monetaria di Copernico, le donne del Rinascimento, le trame di potere dei Medici. O addirittura curiosità emblematiche come l’elefante indiano Annone, donato dal re portoghese Manuele a Leone X, che ne fa il suo beniamino (tanto che Pietro l’Aretino coglierà il pretesto per scrivere una feroce satira contro di lui e contro la Curia romana, Le ultime volontà e testamento di Annone, l’elefante).

Le stesse tesi di Lutero, per quanto punto di convergenza di tutte tematiche trattate nel libro, sono presentate nella loro obiettiva verità storica: una semplice raccolta di critiche costruttive che il monaco agostiniano rivolse alla Chiesa romana nella speranza di ottenere un ritorno alla spiritualità. Furono dunque il momento favorevole, l’indifferenza di Roma, ma soprattutto l’incredibile diffusione della stampa a trasformare uno spunto di riflessione in una riforma vera e propria. Sì, perché a soli cinquant’anni dalla rivoluzione di Gutenberg l’informazione non circolava più attraverso la limitata corrispondenza privata degli umanisti ma in forma di libri, opuscoli, volantini, immagini stampate, tutto materiale che moltiplicava la diffusione della conoscenza. Compresa quella dei mondi esotici, come dimostra l’incredibile popolarità della xilografia di Dürer dedicata al rinoceronte indiano Ulisse, ospitato nel recinto reale di Lisbona e dono del governatore delle Indie Albuquerque al re del Portogallo.

Il 1517 è anche l’anno in cui fanno comparsa due grandi potenze straniere: gli Ottomani da una parte e l’Impero moscovita zarista dall’altra. Roma, Bisanzio, Mosca, ecco dunque la “terza Roma”. Sarà Sigmund von Herberstein, una sorta di Marco Polo tedesco, che in qualità di legato dell’imperatore Massimiliano farà un resoconto dettagliato dei territori immensi del nuovo Cesare. Il suo Rerum Moscoviticarum Commentarii quadruplicherà l’elenco dei fiumi e delle località note tanto da permettere il primo vero aggiornamento delle conoscenze geografiche. Herberstein saprà inoltre riportare anche un’analisi attenta del carattere del popolo russo che metterà in risalto il servilismo dei sudditi rispetto ai superiori, la smania di potere e il dispotismo dei potenti. Aspetti sociali che in cinquecento anni non sembrano molto cambiati.

1517. Storia mondiale di un anno, diciamolo, è anche un bel libro dal punto di vista grafico-editoriale, a cominciare dalla suggestiva copertina con la riproduzione del rinoceronte di Dürer. Ma anche per la scelta dei caratteri tipografici e per l’impaginazione impeccabile e ariosa, che dà respiro alla lettura. Conta anche questo, in editoria, specie in tempi di omologazione e di sensazionalismo a tutti i costi. Lo so, dell’editore Roberto Keller ho già parlato altrove, sempre qui su NI. Merita comunque l’ennesimo applauso.

Un’ultima nota. Il Medioevo è stato archiviato eppure ancora oggi ci sono pubblicazioni, riviste e blog che trattano della battaglia degli spettri di Verdello come di un fenomeno paranormale realmente accaduto. Questo fa pensare che mezzo millennio non è ancora bastato per sconfiggere le nostre paure.

Bloomsday: italiani in trappola nella scacchiera di Joyce

di Bianca Battilocchi

Ma lo ‘sbaglio’ non sarebbe che del tutto carente senza il ‘vagabondaggio’,

cioè senza il labirinto, ma, sia chiaro, un labirinto incoerente,

cioè un labirinto che non ha fine, non ha uscite, non ha entrate

(si entra dove si vuole, anzi si è già dentro) un labirinto che genera labirinto.

(Giorgio Manganelli, Discorso dell’ombra e dello stemma, 1982)

In occasione dei recenti eventi organizzati a Dublino per celebrare Bloomsday – che cade il 16 giugno, il giorno in cui è ambientato l’Ulisse di Joyce, di cui Leopold Bloom è il protagonista principale – si sono realizzate fertili congiunzioni nate all’insegna di un felice caso.

Come perpetuando il gioco infinito dell’errare nella lingua (e nel mondo), avviato fatalmente dall’iperscrittore irlandese, i due indomiti traduttori italiani del Finnegans Wake hanno deciso di brindare a questo nella sua amata-odiata città, seminando nuove tracce delle loro sudate ma divertite scoperte e intrecciandole con quelle di nuovi potenziali lettori. Sono Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni i primi pezzi mossi in questa narrazione aperta da cui si sono sviluppate manganellianamente storie parallele. Nella veglia di Bloomsday presso la National Library of Ireland e grazie alla collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiano di Dublino, hanno intrattenuto un vasto pubblico conversando e divagando con il giornalista Edoardo Camurri e l’attore Alessandro Bergonzoni, entrambi già ben addentrati nel labirinto joyciano.

Da principio è stato necessario avvertire il lettore-giocatore del suolo friabile e instabile della scacchiera sulla quale Joyce ci invita a giocare, della sintonia dell’errare con l’errore e quindi dei fenomeni di “errorismo”, delle geometrie non euclidee, come ipertesto prescelto dal creatore di Bloom, autotradottosi in italiano come Giacomo Giocondo. Un’ulteriore istruzione per l’uso è stato l’invito al non riconoscersi, ad abbandonare i sentieri a noi familiari, per permettere di perderci liberamente nei percorsi labirintici di JJ e approdare all’impensabile, a nuove forme di conoscenza. Va rammentato che l’autore irlandese non ha composto opere enigmistiche e, in maniera evidente, nel Wake dove non esiste un codice unico soggiacente per “scioglierne” le allusioni e i misteri. Al vagabondare joyciano nel linguaggio non c’è antidoto, si tratta anzi di un “infinire”, non si inizia né si finisce, le categorie di Spazio e Tempo non esistono più, in obbedienza al nodo scorrevole del “riverrun”, figura di un serpente che si morde la coda.

Si può tradurre allora l’opera matura di JJ come un “libro di vento/ libro divento” dove si possono continuamente compiere trasformazioni, metamorfosi alchemiche di natura simile a quelle dei Tarocchi di Emilio Villa o ad alcuni versi di Carmelo Bene (“Non dico niente.Soffio di vento. Divento soffio”), due autori che ammirarono profondamente le innovazioni linguistiche e anarchiche del collega irlandese. In aderenza alla logica eraclitea dell’eterno scorrere, Bergonzoni conclude con una fulminante interpretazione del gesticolare dei vigili urbani, che subito si fa appello: “Circolare, c’è un mondo da vedere!”

Rispondendo all’attore bolognese e soffiati dal vento d’Irlanda, i due “straduttori” hanno girovagato nei giorni seguenti in un pellegrinaggio laico per Dublino e dintorni per riannusare i portoni joyciani e i luoghi emblema come fossero carte universali da leggere e rileggere per penetrare sempre più a fondo nelle stratificazioni escogitate dal Giocondo. Nella giornata di Bloom, mentre alla National Library musicisti eseguivano le canzoni italiane citate nell’Ulisse, i due joyciani non hanno potuto declinare l’invito alla festa nel giardino del presidente Michael Higgins, in compagnia di Camurri e di altri colorati stregatti e cappellai matti.