di Giuseppe Zucco

Una vo lta, lei, entrando in bagno, l’aveva trovato dentro. Non aveva bussato, né si era sincerata in altro modo se ci fosse qualcuno. Ma adesso lui era davanti a lei, seduto sulla tazza, i jeans e le mutande alle ginocchia. Non che ci fosse niente di male o che non fosse capitato altre volte. I due erano parecchio intimi, avevano passato ore a perlustrare l’uno i pori dell’altra, i difetti fisici e le irregolarità corporali non erano più tabù, in alcune occasioni potevano toccare quegli argomenti senza provocare ferite o ritorsioni. Eppure, trovarsi così, sotto lo sguardo di lei, mentre era concentrato sui propri intestini – il viso contratto e gli occhi persi sulle mattonelle – lo aveva messo pazzescamente a disagio, come se lei fosse entrata in una sfera di verità assoluta, la sfera in cui lui si conservava vero ma per se stesso, dove lei non avrebbe mai dovuto mettere piede.

lta, lei, entrando in bagno, l’aveva trovato dentro. Non aveva bussato, né si era sincerata in altro modo se ci fosse qualcuno. Ma adesso lui era davanti a lei, seduto sulla tazza, i jeans e le mutande alle ginocchia. Non che ci fosse niente di male o che non fosse capitato altre volte. I due erano parecchio intimi, avevano passato ore a perlustrare l’uno i pori dell’altra, i difetti fisici e le irregolarità corporali non erano più tabù, in alcune occasioni potevano toccare quegli argomenti senza provocare ferite o ritorsioni. Eppure, trovarsi così, sotto lo sguardo di lei, mentre era concentrato sui propri intestini – il viso contratto e gli occhi persi sulle mattonelle – lo aveva messo pazzescamente a disagio, come se lei fosse entrata in una sfera di verità assoluta, la sfera in cui lui si conservava vero ma per se stesso, dove lei non avrebbe mai dovuto mettere piede.

Lui, il cane, all’inizio, mentre microscopiche goccioline cadute dagli abissi del cielo si appendevano ai suoi baffi, non sapeva cosa c’entrasse quel ricordo con quel momento. Successivamente, sentendo il freddo umido del bosco, e la paura dell’oscurità del bosco, e quella angoscia sottile che andava comprimendo i suoi punti vitali, ebbe ragione di se stesso, e arrivò a capire che avrebbe potuto sopportare anche quel senso di soffocamento, ma non che lei lo guardasse e lo scoprisse così fragile, spaurito e senza risorse. Era un bene che, perlomeno adesso, lei non fosse lì.

Facendo qualche passo indietro, il cane mise una zampa su quel punto, e da lì, di colpo, si sprigionò nell’aria il volo di quegli esserini, il cui corpo consisteva più che altro nel frullio di sottilissime ali nere.

Il cane, senza pensarci, gli corse dietro. Si issò sulle zampe posteriori e sbatté le altre due per aria. Saltò da un verso all’altro, a bocca aperta, cercando di chiudere tra i denti il palpito misterioso di quella vita che da qui, tra l’erba, sembrava rispondere solo a poche ed elementari istruzioni.

A più riprese, il cane, abbaiando, aiutandosi con la coda, tentò di disperdere lo stormo in invisibili e isolati ronzii. Ma per quanto ne distraesse il volo, lo stormo poi si ricompattava, si affusolava, si arrotondava, scopriva nuove e inesplorate forme con cui dare senso alla comunità, come se ogni esserino trovasse la fondatezza della propria esistenza al cospetto dell’isterico battito d’ali di tutti gli altri.

Senza perdersi d’animo, puntando a quello, rovinare la piccola e mobile armonia di cui era testimone – del resto, da bambino, era stato il terrore dei formicai e l’incubo delle lucertole avviticchiate ai mattoni sotto il sole – il cane continuò a inseguire e insidiare lo stormo, appostandosi dietro gli alberi e saltando fuori di colpo, al punto che, l’ultima volta, al cane, tra i denti, era rimasto quell’esserino in volo, e lui lo sentì sbattere furiosamente contro il palato, la lingua, l’interno delle guance, anche se fu più lo sgomento che la pietà a spingere il cane ad aprire la bocca e lasciarlo andare.

Si era perso. O, almeno, non sapeva dov’era. Così, lui, il cane, sgranando gli occhi, prese a girare su se stesso. E abbaiò. E guardò intorno se avesse lasciato orme così evidenti da essere usate come filo conduttore verso la radura. Ma l’erba, impassibile, una volta schiacciata, era tornata su.

A un tratto, il cane pensò di inseguire ancora lo stormo – magari, a furia di girare, lo avrebbe riportato di nuovo nello stesso punto. Ma anche lo stormo era sparito.

Il cane ricacciò un guaito dentro, non tutto era perduto – scoprì quell’albero, con il tronco inclinato, e saltando, arrampicandosi al tronco con le unghie, lo avrebbe scalato, riuscendo a scorgere poi da lassù, tra le fronde, dove si trovasse. Il peso non giocò a suo favore, e precipitò di schianto, lasciando solchi disperati sulla stessa tenera corteccia in cui, di solito, risaltava il profilo scheggiato di un cuoricino inciso da ragazzi in gita posseduti dal ribollire degli ormoni e da un’idea di eternità già svaporata sull’autobus di ritorno con quel bottino tra le mani – piccoli rospi rinchiusi nei barattoli di vetro.

Allora, lui, il cane, affidandosi al caso, prese a correre. A correre veloce mentre l’oscurità si allargava e le goccioline bucavano a intervalli l’aria.

Il cane prese la prima striscia d’erba rada, e la seguì. Incontrò degli alberi sulla sua direzione, lì aggirò. Sentì degli schianti tra le macchie scure, non diede tempo al proprio sangue di gelare. Filando in apnea, sacrificò allo spirito del bosco i ciuffi della coda rimasti impigliati in un intrico di rovi. E dove l’erba svettava in guglie più alte e più fitte, celando con la sua massa chissà quali trappole e disastri, il cane chinava il capo e la fendeva con audacia. Ma anche così, il cane non sanò la distanza che intercorreva tra il suo respiro rotto in piccole parti e la radura selvatica, sì, ma ricca di quel tesoro, i croccantini.

Forse le creature del bosco avevano già approfittato dei croccantini, pensò il cane, stipandoli nel cavo degli alberi, sotterrandoli come monete d’argento. Oppure, pensò, il bosco stesso, ripiegandosi fronda su fronda, aveva sepolto la radura, in modo che lui non potesse trovarla.

Non potendo di meglio, il cane, nel suo cuore di cane, maledisse il padre. E dichiarandosi per quello che era diventato, ululò a più riprese.

Quel verso gli si seccò in gola. Cosa ci poteva essere di più destabilizzante del dolore? Il cane non ne aveva esperienza, e già le sue narici erano attraversate da un odore fetido e dolce insieme. L’odore dell’inesauribile fermentare di cose vive e cose morte nell’oscurità del bosco.

Le sue orecchie si drizzarono, la coda puntò al cielo cupo. Sentì uno scricchiolio, poi un altro, lo strisciare di qualcosa, e si voltò di scatto – ma le chiome degli alberi erano ferme, i rami e i boccioli erano fermi. E per essere sicuro che quei rumori fossero reali, il cane lasciò che l’aria nauseante gli riempisse i polmoni e poi trattenne il respiro.

Anche così, in quel silenzio, un silenzio più carico e profondo, non trovò risposte – i suoi timpani riverberavano solo il battito accelerato del suo cuore. E in quel modo, il cane ebbe solo certezza che lui, nonostante tutto, esisteva, e che un terrore indicibile gli aveva scavato quella nicchia dentro. Era proprio quanto lei gli aveva lasciato in dote andando via. La memoria involontaria e uno spavento costante. L’idea di essere inadeguato alle situazioni. La sensazione minacciosa che tutti gli elementi cospirassero segretamente contro di lui.

Per questo non trasalì più di tanto quando tutto cominciò a ondeggiare. Di colpo, a grandi folate, il vento gonfiò le ombre, e gli alberi cigolarono con stridore.

Il cane sentì i peli più minuti prendere il verso del vento, e scoprì delle forme nerastre staccarsi dai rami in volo.

Gli lacrimavano gli occhi, e piegando la testa tentò di assestare i passi nel vortice dell’aria. Se per lui, grande e grosso, era così, chissà cosa ne sarebbe stato dei ragni e delle falene. Tutto si disperdeva senza rimedio. E il cane non fece in tempo a considerarsi parte di una popolazione più vasta e con un identico destino, che il vento, soffiando forte, gli infilò l’orecchio destro, procurandogli dolore.

Glielo disse anche lei, quella volta, uscendo dal ristorante, dopo che tutti erano andati via. Non doveva permettersi di soffiarle nell’orecchio. Le dava fastidio. Le faceva male. La metteva in imbarazzo. Soprattutto con gli amici davanti. Lui, tenendo il suo passo, disse che l’aveva fatto solo una volta, era uno scherzo. No, che non era uno scherzo, disse lei. Ah, no?, disse lui. Per niente, disse lei. E cosa sarebbe?, disse lui. Lei aprì la borsa cercando le sigarette. Ma non ti viene in mente?, disse. Lui la guardò rovistare nella borsa. Era impossibile che le trovasse. Almeno mentre camminava a quella velocità. No, non mi viene, disse. Che mi vuoi scopare, disse lei. Che cosa?, disse lui. Che mi vuoi scopare davanti a tutti, disse lei. Cosa?, disse lui. Le sigarette non saltavano fuori e la luce dei lampioni faceva il punto sul tetto delle macchine parcheggiate. Che ti annoi o che ti è venuta voglia e vorresti farmi, disse lei. Tu non stai bene, disse lui. E tutto questo mentre ci sono altre persone. Persone che ci conoscono. I nostri amici. Ma proprio non ti viene?, disse lei. Aveva il viso contratto, dalla borsa non cavava niente, era sul punto di lanciarla tra le macchine. Lui, allungando il passo, fece per prenderla da un braccio. Lasciami, disse lei. Fermati un attimo, disse lui. Lasciami perdere, disse. Camminarono ancora, anche se avevano superato la loro macchina da un pezzo. Le loro ombre rigavano le serrande dei negozi chiusi. Ma dove stiamo andando?, disse lui. Non sei obbligato a seguirmi, disse lei. Ma che ti ho fatto?, disse lui. Mai stata così in imbarazzo, disse lei. Soffiarmi in un orecchio. Credevi fossimo soli? Che ti dice la testa?, disse lei. Che ti dice? Portare la nostra camera da letto in mezzo al ristorante. Ti rendi conto, o no?, disse.

Tutto era più scuro, le goccioline ripresero a cadere, anche se a causa del vento il cane sentiva gelare punti impensabili del suo corpo. Era come se minuscole dita gli toccassero il ventre.

La massa nera di un albero si piegò orribilmente sotto il vento. Gli arbusti solcavano l’aria fracassandosi sui tronchi. Le foglie gli filarono in bocca, gli tapparono le narici, e lui, il cane, scrollando a più riprese il capo e il dorso, avanzava completamente disorientato.

Non pensava più a niente, tanto era concentrato sul punto in cui posare le zampe, ma anche così, crollando improvvisamente, finì in una buca. Il cane guaì per lo spavento. Non aveva un graffio, era tutto bagnato, e strisciando fino a uscire dalla buca si portò dietro i guaiti che non ne volevano sapere di richiudersi dentro. Aveva l’erba addosso, qualcosa in un orecchio, e il cane si dimenò con forza, cercando di liberarsi anche dal peso dell’acqua, ma continuò a essere percorso da quei brividi.

Il cane abbaiò, il vento non si lasciò intimidire, né perse intensità davanti ai suoi denti sguainati. E si fiondò ventre a terra tra gli arbusti. Ma la notte e il cielo erano un enorme sibilo, e il cane, sentendo il vento caricare gli arbusti, ricordò la volta in cui lei gli aveva mandato quel messaggio vocale sul cellulare. Il messaggio era muto. Si sentiva l’aria, i fruscii. Quando la chiamò per capire cosa gli avesse mandato, lei disse che era una prova. Si sente il tuo respiro, disse lui. Veramente?, disse lei. Giuro, disse lui. Allora cancellalo, disse lei. Se poi ci lasciamo, ti resta l’unica cosa di me che non dovresti avere – anche se lui lo salvò comunque nella memoria del cellulare, il suo respiro carico di anidride carbonica, il suono di una dissipazione continua.

Gli arbusti furono sradicati dal vento, il cane filò via. Il vento soffiò più forte, e preso alla sprovvista, il cane rovinò su un albero, e sfregò il fianco sulla corteccia, e fu come se vi avesse lasciato qualcosa di sé, perché poi ululò come se l’avesse perduto per sempre. La pioggia centrava la ferita, sentiva caldo e freddo insieme. Ma invece di accucciarsi e leccarsi, immaginò la cima di una lunga radice strisciare silenziosamente, stringersi intorno a una sua zampa e trascinarlo via.

Così, raccogliendo un legno da terra, pensò a lei, solo a lei, le sue labbra. Serrò il legno tra i denti, e continuò a infilare l’oscurità, e quando sentì una fitta più forte, affondò i denti nel legno, e trattenendo in bocca un sapore di resina e terra, fu investito da una bufera di cose appuntite.

Avanzò con gli occhi chiusi. Tutto perse gravità, ogni cosa si convertì in una frequenza sonora, e nel fragore assoluto, inaspettatamente, il cane fu in grado di cogliere i crepitii dei rami, i gemiti degli steli, lo stridore delle foglie, e in quel modo, anche lui diventato suono nella notte scura – tutti quei guaiti a denti stretti – si sentì parte della materia viva e pulsante del creato.

Fu quella sensazione a tradirlo, non era mai saggio sentirsi parte di qualcosa, si finiva per equivocare e abbassare le difese – il cane seguitò a strisciare le zampe a terra con gli occhi chiusi, e in un attimo fu invaso da un rumore terribile, atroce, sepolcrale, spaventosamente al di là della sua capacità di sopportazione. Una luce rischiarò la notte, perfino quella trattenuta sotto le sue palpebre serrate, e si adunò e si disperse un boato a cui seguirono altri boati ancora, come se il cielo si stesse strappando dalle fondamenta.

L’orrore fu tale che il cane si piegò sulle zampe. Gli si era contratta la gola, non guaiva più, tremava senza riuscire a tendere le zampe. E avvertì un freddo, un freddo spietato, un freddo che risaliva le sue cellule e le declassava da piccoli giardini brulicanti di vita a roccia inerte ricoperta da uno strato di ghiaccio.

Lui, il cane, ripiegato su se stesso, pensò alla morte. La morte, sì, ecco tutto. E subito dopo ricordò che, una volta, neanche così lontano da casa, aveva visto la faccia della morte, e quel giorno lei era con lui. Camminavano per strada. Tornavano dal supermercato. Lui reggeva le buste cariche di spesa, lei un sacchetto di carta colmo di arance. Davanti a loro, su uno strato di foglie sgualcite, una ragazza peruviana spingeva una sedia a rotelle su cui era accomodata una vecchia dall’età indefinita. La vecchia, avvolta in un giaccone bianco, il cappuccio bianco sulla cuffia blu, un plaid allungato sulle gambe, aveva la faccia marmorizzata in un’espressione vacua. Gli occhi sbarrati, la pelle tesa sugli zigomi e incavata sulle guance, la bocca aperta in un ovale scuro e senza denti. La possibilità che le labbra chiarissime e irrigidite fossero attraversate dagli insetti era altissima. Lei guardò la vecchia che le veniva incontro, guardò lui. Mi amerai anche quando sarò così?, disse lei. Certo, disse lui. Mi amerai anche in quelle condizioni?, disse lei. Sempre, disse lui. Mi amerai anche quando sarò vecchia e mi colerà la saliva sul mento e non potrò scendere con le mie gambe dal letto e dovranno spogliarmi, lavarmi e rivestirmi ogni volta che sentirò la necessità di andare in bagno, liberandomi lì dove sono?, disse lei. Facciamo così, disse lui. Ti chiamo Catetere. Cancello il tuo nome dalla rubrica del telefono, metto Catetere. Così, mentre arriva quel momento, mi abituo, tutti i giorni, mille volte al giorno, ogni volta che mi chiami, disse. Ma devi sempre scherzare?, disse lei. E chi scherza?, disse lui. Poso le buste a terra, e cambio il tuo nome sulla rubrica, disse lui. Giuro, disse. E la guardò – le sue guance rosse per via del freddo o di qualche altra cosa che le aveva sospinto il sangue in superficie.

Effettivamente, doveva essersi strappato qualcosa nell’altezza irraggiungibile del cielo – il cane, tremando ancora, alzò gli occhi, e dietro alcuni corpi neri e sfilacciati, salì la luna, la luna piena.

Dov’era prima? Dove si trovava? Era mai possibile nascondere un’enormità simile?, pensò il cane. La luna sgusciò via dalle ultime velature, si dimostrò per quello che era. Maestosa, freddissima, distaccata – era bastato quel bagliore perché tutto mutasse. La luna aveva suscitato le forme del creato, e ora non c’era tronco, fronda, rovo sbattuto dal vento che non saltasse via dall’oscurità con un profilo netto e illuminato.

Non che prima il cane non vedesse o non capisse dove fosse – ogni oscurità possedeva un suo intimo chiarore. Solo che in quel momento, sotto quella luce, il bosco era così nero e così chiaro che il cane allentò la morsa dei tremori concentrandosi sui dettagli mai notati prima. Le foglioline lanceolate. Le spine appuntite. La corteccia a scaglie.

Il vento e la pioggia vennero a riprendersi il cane. E il cane, uggiolando, si alzò sulle zampe. Imboccando una via tra gli alberi, avvertì una stretta allo stomaco – il cane guaì e pensò fosse per la pioggia. Ma quella sensazione andava oltre il freddo che il vento incollava al pelo zuppo d’acqua. Era il peso di una nostalgia insostenibile, nostalgia per la vita con lei che non si sarebbe più verificata, una nostalgia del futuro, di tutto ciò che avrebbe potuto essere e che, paradossalmente, nel fitto del bosco, sentiva ancora a portata di mano – il modo in cui lei infilava la testa nel collo di un maglione chiudendo gli occhi, il modo in cui lei apriva la porta di casa non dosando mai la spinta, tanto che nel tempo, a furia di battere la porta, si era formata quella concavità nella parete, una nicchia polverosa che ricordava gli angoli di certe chiese svuotate dai santi.

Il cane sollevò gli occhi al cielo, e la luna gli restituì lo sguardo. Erano crateri che si specchiavano nei crateri. E il cane prese a ululare.

Tratto da: Giuseppe Zucco, Il cuore è un cane senza nome (minimum fax, 2017)

E’ uscito ormai da qualche mese Santa Mamma il nuovo romanzo di Giulio Cavalli. Pubblico volentieri qui su Nazione Indiana qualche pagina e ringrazio l’autore per la disponibilità. G.B.

E’ uscito ormai da qualche mese Santa Mamma il nuovo romanzo di Giulio Cavalli. Pubblico volentieri qui su Nazione Indiana qualche pagina e ringrazio l’autore per la disponibilità. G.B.

di Gianluca Garrapa

di Gianluca Garrapa

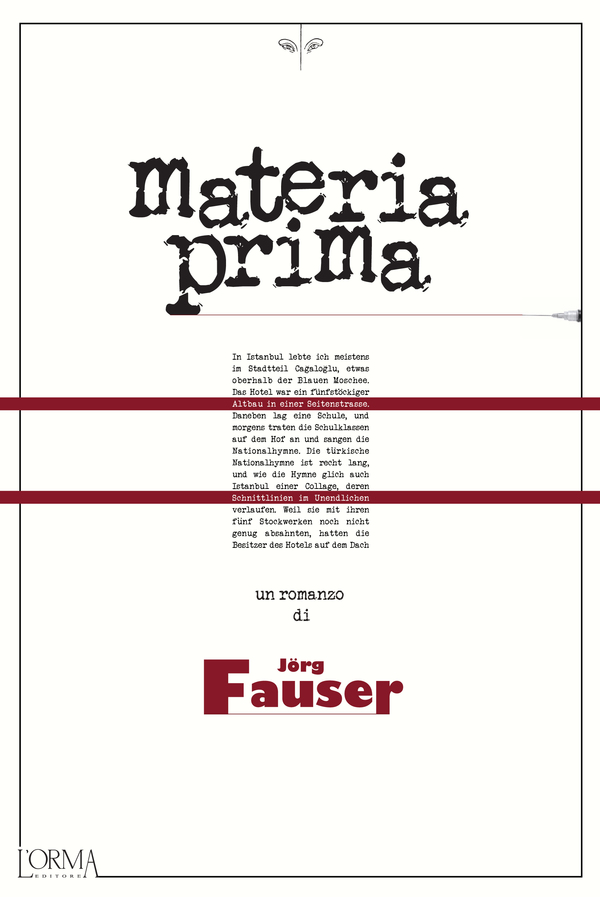

Di Daria Biagi

Di Daria Biagi

[Segnalo con colpevole ritardo questa iniziativa editoriale interessante. Alma Gattinoni e Giorgio Marchini hanno curato un’antologia dal titolo Dare tempo al tempo. Variazioni sul tema della poesia italiana del Novecento (Giulio Perrone editore, 2016). Nell’intento dei due curatori, che hanno una lunga esperienza d’insegnamento nella scuola secondaria, vi è senza dubbio anche un aspetto pedagogico. E un approccio alla poesia attraverso un tema fondamentale come quello del tempo risulta particolarmente fecondo.]

[Segnalo con colpevole ritardo questa iniziativa editoriale interessante. Alma Gattinoni e Giorgio Marchini hanno curato un’antologia dal titolo Dare tempo al tempo. Variazioni sul tema della poesia italiana del Novecento (Giulio Perrone editore, 2016). Nell’intento dei due curatori, che hanno una lunga esperienza d’insegnamento nella scuola secondaria, vi è senza dubbio anche un aspetto pedagogico. E un approccio alla poesia attraverso un tema fondamentale come quello del tempo risulta particolarmente fecondo.]