di Lorenzo Declich e Anatole Pierre Fuksas

Anatole. Avremmo adorato continuare ad ignorare la questione del complottismo, ancorché informi senza ombra di dubbio gran parte dello Zeitgeist contemporaneo, ma troppi fatti coincidenti la chiamano in causa in maniera veemente e non più eludibile.

Lorenzo. Sì, è chiaramente un complotto di Loro contro di Noi. Non ci possiamo più sottrarre. Dobbiamo parlare!1!!1 Dopo vent’anni circa, poi: pensavamo compiuta la missione quando spiegammo la celebre canzoncina dei Quarantaquattro Gatti alla luce dello scomparso numero Sama.

Anatole. Non ti ho mai parlato della mia controteoria della ridiffusione del nome Samanta in tempi recenti, cioè a seguito della canzoncina dello Zecchino d’Oro (Samanta nel senso di sama per dieci). Il riaffioramento del rimosso! Né dell’interpretazione negazionista della canzone di Anna Identici a proposito della Repubblica Partigiana dell’Ossola, secondo la quale il giorni di libertà sarebbero, appunto, samanta, ma nei giorni cancellati si sarebbero consumate efferatezze contro i collaborazionisti dell’occupazione nazista, cancellate poi dagli storici marxisti.

Lorenzo. E non dimentichiamo il disvelamento del complotto del ripetitore alieno.

Anatole. Ah ricordo, la nostra interpretazione dell’assurdo monumento dedicato a Chico Mendes a Collalto Sabino. Cos’altro poteva essere se non un ripetitore alieno?

Lorenzo. Fu, se ricordo bene, uno Sbaglio del Ripetitore Alieno (Sbra) a generare la tempesta psionico-magnetica che alterò il risultato della partita di pallone Roma-Lecce nel 1983.

Anatole. Sempre che quel monumento non sia stato finalmente rimosso anche lui, come il numero sama (avremmo dovuto dare seguito all’idea di censire e monitorare tutti i MADIEM, Monumenti Assurdi Disseminati in Italia e in Europa e nel Mondo), è probabile che c’entri anche col primo goal regolare annullato da un arbitro alla Juventus nella storia del Campionato di Calcio Italiano da sempre ad oggi. Evidentemente gli equilibri geopolitici stanno mutando in una direzione imprevedibile e forse pesa il fatto che a realizzarlo sia stato Miralem Pjanic, ex fantasista della Roma.

Lorenzo. Questo è ovvio, è perfettamente ovvio. Perché non ci avevo pensato? Vai avanti.

Anatole. In molti sostengono che il database della Federazione Italiana Arbitri lo desse ancora come romanista, nel disperato tentativo di spiegare questo fatto altrimenti inconcepibile.

Lorenzo. Assolutamente

Anatole. Il susseguente piagnisteo dei tifosi juventini, forse l’evento più paradossale della storia del mondo, suscita una certa ilarità.

Lorenzo. [Ride] La suscita, in effetti.

Anatole. Volendosi fare un altro tipo di risate, ma qui non è cazzeggio nostro purtroppo, bisogna leggere per intero l’intervista rilasciata a Repubblica due giorni dopo (il martedì 25 ottobre) dalla Sindaca Raggi, la quale dichiara che la monnezza in strada a Roma sarebbe un complotto contro di lei. Imprecisati soggetti, ma l’imprecisione del soggetto è caratteristica-chiave del complottismo, passerebbero la notte a distribuire rifiuti ingombranti, dal frigorifero alla tazza del cesso, dallo scaldabagno al divano sfondato, in giro per le vie della capitale. Che siano agenti del Bilderberg, della Trilateral o della Spectre non siamo ancora in grado di dirlo con certezza, ma è probabile che scavando nei commenti social varie teorie si stiano già confrontando proficuamente. Dovendo immaginare una logica, è probabile che queste forze oscure complottino per impedire all’assessore Muraro di riaprire la discarica di Malagrotta, per ragioni che avranno certamente a che fare col tentativo di mascherare la presenza dei rettiliani tra noi. D’altra parte ricorderemo come già in campagna elettorale la parlamentare Taverna avesse avuto modo di spiegarci che era in corso un complotto contro il Movimento Cinquestelle per farlo vincere a Roma. Segnalando il primo caso di complotto a vincere mai registrato nella storia, come quello del goal annullato alla Juve, Taverna illustrava implicitamente un altro tratto caratteristico del complottismo corrente: anche le forze più estreme del populismo non sono in realtà attrezzate quando si tratta di confrontarsi con l’inusuale. Si ricorre frequentemente al complottismo ogni qualvolta si produca un fenomeno che viola l’ordine naturale delle cose, certo sorprende che ciò accada anche quando quello stesso fenomeno è stato non solo auspicato, ma procurato mediante un’azione costante ed efficace. Sembrerebbe, cioè, che certe modalità siano così profondamente radicate nel populismo contemporaneo, da non riuscire a farne a meno neanche quando gli autori del presunto complotto sembrerebbero sconfitti dai fatti. Ma è evidente che la questione trascende la scena nazionale ed investe l’ordine delle cose su scala planetaria. Cioè, non è solo una forma di sbrocco del nostro sistema di infotainment locale, per quanto esso sia di gran lunga il più svalvolato dell’intero globo terraqueo praticamente da ogni punto di vista. La guerra in Siria, ad esempio, è quotidianamente spiegata sulla base di un complotto di seguito all’altro, anche in ragione del fatto che, a seconda del fronte che vai a considerare, l’alleanza di tutti contro tutti è tale da confondere anche i commentatori più avvertiti.

Lorenzo. Sì, leggevo proprio ieri su FB un commento di Leila al-Shami – autrice insieme a Yassin-Kassab di un librone che si intitola Burning Country – a un pezzo di Amnesty sulle vittime civili provocate dai bombardamenti dell’alleanza a guida americana in Siria. Il commento dice: “da quando gli Stati Uniti sono intervenuti in Siria contro Daesh [isis, stato islamico insomma] si stima che i civili uccisi dalle forze della coalizione siano 600-1000. Ma non vedrai alcuna folla anti-guerra manifestare contro questo fatto. Loro sembrano preoccupati soltanto di un ipotetico intervento in cui gli Stati Uniti avrebbero come obiettivo il fascista Asad”. Insomma è questo il problema, anche: certi complottismi – in questo caso il punto d’arrivo è che gliamerikani tramano da sempre per attaccare Asad e solo grazie a Pooteen non l’hanno ancora fatto – sono così forti che se avviene una cosa simile, ma non coincidente con la tesi del complotto, questi qua neanche la vedono.

Anatole. Notevole.

Lorenzo. L’ultima cosa che ho esaminato, in fatto di letteratura complottista, sta su un fantastico blog, L’antidiplomatico, una pubblicazione che definirei “spettacolare”. Il titolo del pezzo è già un capolavoro: “Vi ricordate i pick up dell’ISIS? La Toyota risponde a una richiesta russa e siriana e rivela retroscena interessanti“. Lo è per un motivo che vado a spiegare. L’articolo è ambientato nell’oggi, è datato 24 ottobre 2016, va sotto la rubrica “piccole note” ed è definito in calce una “notizia”, quindi ci aspettiamo che ci parli di un fatto, e specificamente del fatto che questi russi e questi siriani hanno ricevuto questa risposta dalla Toyota. Ma prima di riceverla, questa notizia, dobbiamo leggere lunghi brani in cui si riscrive per la milionesima volta questa roba del complotto contro Asad, dei qatarini e sauditi che finanziano l’Isis ecc. Quando la riceviamo scopriamo che la fonte della notizia sarebbe Russia Today in arabo, ed è dell’8 ottobre 2015. Quindi abbiamo un titolone che rimanda a un articolo di un anno fa e noi siamo portati a pensare che questa è effettivamente una notizia, motivo per cui ci leggiamo tutto il pippone complottista precedente alla spiega di questa cosa delle Toyota per arrivarvi. Non basta: poiché la fonte è in arabo, sebbene scritta da un organo di propaganda russo, quasi nessuno (ché mica l’arabo lo leggono tutti quanti) è in grado di verificarne la correttezza. Leggendola scopriamo però che la fonte non è primaria. La fonte di questa fonte è la Abc americana (ma RT non la linka, la cita e basta). Entrando – con sofferenza, lo ammetto – nei meandri della fonte primaria capiamo che sono alcuni officials americani, nel 2015, e non i russi e i siriani, a chiedersi come mai quelli dell’ISIS abbiano tutte queste Toyota nuove di pacca. Danno un po’ di numeri, tipo le vendite della Toyota in Iraq negli ultimi anni, e così fa RT, ma l’antidiplomatico cita le vendite delle Toyota in Arabia Saudita, Qatar e Giordania (e non si sa da dove ha preso queste cifre, fra l’altro). Lo fa perché tutto il pezzo deve ridondare attorno al complottone. Il quale, in sostanza, è l’unica cosa vera nel pezzo. Cioè: l’unico dato di realtà che estraiamo dal brano è che qualcuno ha una teoria del complotto attorno agliamerikani che da almeno 5 anni non aspettano altro che attaccare Asad (che nel frattempo abbiano ucciso dai 600 ai 1000 civili non frega nulla a nessuno).

Anatole. Un capolavoro, davvero. Mi chiedo sempre se questa capacità di buttarla sul complotto possa risalire ad una forma primitiva di ragionamento intuitivo che si possiede senza training, senza addestramento. Non riesco a credere che una roba simile sia del tutto in cattiva fede. Anche ripensando alle note di Wittgenstein al Ramo d’Oro di Frazer si può forse osservare che c’è una forma di stupidità non certo primitiva, non certo infantile, ma universale e molto razionale a ben vedere, basata sulla necessità di intendere i collegamenti casuali come causali, fino al punto di inventarli proprio.

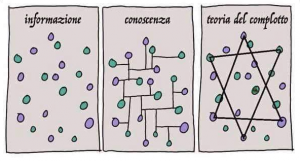

Lorenzo: Qualche mese fa ho trovato questa immagine (su FB, chiedo venia, non mi ricordo in quale bacheca l’ho trovata) abbastanza esplicativa:

Qualcuno mi ha fatto notare che nel terzo riquadro si disegna una stella di David. Cioè: capisci cosa intendo?

Anatole. Perfettamente e che la teoria del complotto sia questa cosa secondo la quale colleghi i puntini in modo da dare addosso a chi ti è più scomodo è plateale. Ci sono vari fatti che contribuiscono a rendere la teoria del complotto il vero modello organizzativo dell’infotainement contemporaneo e sono tutti quanti piuttosto evidenti, cioè, enunciandoli non si rivela chissà quale gran scoperta. Il primo è senza meno il bisogno di un’interpretazione olistica, cioè il fatto che si ha bisogno di ricollegare qualunque cosa accada ad un unico disegno complessivo che tenga insieme tutto. È naturale che se ragioni in questo modo, che etichettiamo tipicamente come medievale o religioso, ma in realtà ci appartiene alla stessa maniera in cui apparteneva alla cultura medievale, soprattutto dalla Summa di Tommaso d’Aquino in poi (quindi il medioevo è quasi finito, stando alle periodizzazioni correnti), e all’elaborazione culturale attorno al pensiero religioso, ogni fenomeno deve essere riconducibile non soltanto ad un unico disegno, ma anche ad una causa unica. Probabilmente questa operazione, quando riesce bene, supportata da una buona retorica che colleghi i fatti in maniera plausibile, ancorché non falsificabile, dà una certa ebbrezza, una forma di sicurezza che appaga la mania di controllo, il vero motore della consapevolezza di massa, poiché somiglia alla conoscenza scientifica. Tout se tient, quindi siamo a posto. Non dobbiamo preoccuparci di niente, non c’è nulla di complicato da capire che ci sfugge. Possiamo tornare a fare i cazzi nostri in pace.

Lorenzo. su questo ho un esempio importante, Daniel Estulin. Scrittore lituano è famosissimo per il suo Il Club Bilderberg, un libro che ho avuto l’avventatezza di acquistare e che – posso dirlo – non ha né capo né coda, nel senso che non si capisce dove sta l’introduzione, se ci sono dei capitoli, di cosa narrano, se quella roba alla fine del libro è un’appendice. La cosa da dire su di lui, oltre al fatto che ha una nonbiografia, è che la sua produzione è integralmente complottista. Cioè la sua cifra intellettuale è il saper scrivere di complotti, non importa quali, non di applicarsi a un tema con un qualche rigore o attitudine. L’ultimo titolo è ISIS spa: storia segreta della cospirazione occidentale e del terrore islamico. Un capolavoro. Scusa, ti ho interrotto.

Anatole. La Lituania è essa stessa un complotto, contro di me in particolare. Se vogliamo fare un po’ d’ordine, si tratta come al solito di ripartire dalla conclusione del Tractatus e poi dalle Ricerche Filosofiche di Wittgenstein, per osservare come la catena di collegamenti che reggono insieme la rete non possa mai arrivare ad un’origine ultima, a meno che non si operi un salto metafisico. Ma a ben vedere il tenersi insieme delle teorie del complotto è ancora più labile, poiché i collegamenti tra i fatti o fenomeni non è necessariamente stringente e modelli alternativi del reticolo sono sempre possibili, come l’immagine che alleghi illustra chiaramente. Il secondo è il principio base della cosiddetta “narrazione”, quello che si utilizza tradizionalmente per una sceneggiatura hollywoodiana, che se il racconto è costruito per arrivare da qualche parte, il collegamento casuale deve spiegarsi in termini di sincronicità, deve cioè intervenire una conversione della casualità in causalità, poiché altrimenti gli innamorandi non si incontrano, l’eroe non intraprende la ricerca che renderà lui stesso migliore ed il mondo salvo, eccetera. Una narrazione che contenga troppi elementi casuali, che non si spiegano nel senso dei rapporti di causa effetto, perde di senso, ma una soltanto basata su di essi ci annoia mortalmente e non ci dice niente di interessante su di noi. Il terzo elemento, di cui parliamo da mesi ormai, implica un salto nel campo ideologico, che può anche essere inteso come un passaggio dalla retorica alla dialettica, ovvero una inevitabile subordinazione della prima alla seconda.

Lorenzo. C’è un’urgenza di polarizzazione che supporta la concretizzazione di un senso. Si tratta di identificare il bersaglio di un discorso polemico, secondo un modello tipicamente forense, e tutto il resto viene da sé. Attorno ad un argomento valido, magari certificato, possono a quel punto affastellarsi una serie di ipotesi, illazioni, dubbi, deduzioni l’una sull’altra, senza che il discorso perda di verosimiglianza.

Anatole. Poi certo, interviene di recente un quarto fattore, che implica un salto di livello notevole, consistente nella capacità di accumulare argomenti complottisti in un’unica macronarrazione, capace di fungere da collettore. Alcune forze politiche europee, ma sicuramente anche alcune mediorientali, funzionano così. Non c’è dubbio che, ad esempio, il Movimento Cinquestelle sia nel suo complesso una grande narrazione complottista, che tiene insieme di tutto, dalle scie chimiche alla congiura romana dei frigoriferi, dalla guerra all’alta velocità ferroviaria alle medicine alternative. Forse, ma questo lo sai meglio te, anche l’ISIS è, in realtà, una grande teoria del complotto di carattere occidentalista.

Lorenzo. Sì, l’ISIS non fa eccezione anzi, è un esempio paradigmatico perché si può individuare una sola variante in termini di macronarratsione, quella che consiste nell’intestare tutto “all’islam”. Ci sono tanti esempi che posso portare su polarizzazione, bersaglio polemico eccetera. C’è questo And no respite del 24 novembre 2015 che è molto istruttivo in materia. Contiene tutti i possibili luoghi comuni occidentalisti (occidentalisti nel senso ben spiegato da Ian Buruma e Avishai Margalit in Occidentalismo, cioè di un qualcosa che non pertiene soltanto agli “orientali” che odiano l’occidente ma anche, e prima degli “orientali”, a molti “occidentali”, quelli che definirei “tramontisti”, quelli che non hanno capito le metropoli, culla del meretricio, quelli che i “popoli germanici” ecc. ecc.). In breve passiamo in rassegna tutti i più grandi stronzi del pianeta, che sono “I Nemici”. Ma i più stronzi di tutti sono gliamerikani: i loro soldati ingoiano antidepressivi e si suicidano perché non trovano un senso in quello che fanno (avendo vissuto nel meretricio ecc. ecc.), mentre i Guerrieri dell’ISIS, poiché portano avanti il Vessillo dell’Islam, non hanno paura, sono contenti di morire, sono ardimentosissimi ecc. ecc. e combattono contro TUTTI gli altri, cioè contro tutti quelli che complottano da sempre contro l’islam. Sarebbe divertente, se non fosse tragico, notare che poi la stampa quando parla di una cosa come la battaglia di Mosul non esita a raccontare il suicidarsi di quelli dell’ISIS come un atto di eroismo che tutti gli altri temono, portando acqua al mulino della loro propaganda e, soprattutto, sdoganando la suddetta macronarrazione. E, al di là di questo, è chiarissimo (proprio perché vediamo questi “nemici della civiltà” fare qualcosa che fanno tutti, soprattutto quelli che vorrebbero essere i “salvatori della civiltà”) che fra “And no respite” e un qualsiasi altro prodotto identitario, confezionato da un qualsiasi altro agente politico, economico o sociale di questo pianeta, non c’è alcuna differenza.

Anatole. Mi rendo conto.

Lorenzo. L’esempio forse più “divertente” rispetto ai temi che hai scodellato al centro è però questo documentario che mostrai qualche tempo fa durante un evento di Unponteper presso un cimena dell’Eskwileeno nell’aftermath di uno dei tanti attentati in Francia. E’ in inglese e si chiama: The dark rise of the banknotes and the return of the gold dinar ed è del 15 ottobre 2014. Al di là della tecnica, sopraffina ma anche no, con cui è realizzato, della quale non ci può interessare di meno ma sulla quale centinaia di ziliardi di analisti si sono soffermati producendo rumore, è interessante perché ci narra di come sia necessario fuggire dal dominio di Goldman Sachs, Rockefeller, dalle catene di Bretton Woods insomma dalla Cospirazione Globale dei Signori del Signoraggio e dai loro amici demoplutomassoncomunistigiudaici attraverso l’eliminazione della cartamoneta e l’introduzione del dinaro d’oro. Non importa il fatto che questo dinaro d’oro non sia mai stato coniato, che le transazioni finanziarie dell’ISIS sono sempre state e continuano ad esse in dollari, che gli americani abbiano preso di mira nei loro raid aerei alcuni depositi di dollari contanti nelle aree dell’ISIS, che alle aste dei dollari, che si tengono ogni mese a Baghdad, partecipano quelli dell’ISIS (che poi con le valigie piene torneranno a casa e distribuiranno il contante ai loro broker che su quei dollari ci faranno la cresta). Importa, invece, che appunto questa storia del signoraggio – che tutti abbiamo imparato a conoscere nostro malgrado – finisca nell’unico modo possibile per l’ISIS stesso: è “l’islam” che restituirà il Potere d’Acquisto Reale ai “musulmani”.

Anatole. In altre versioni “occidentali” quel potere lo restituirà la lira, o il franco svizzero, o la pizza de fango del Camerun, ma la sostanza – cioè la macronarrazzzione – è la stessa.

Lorenzo. Esatto. Poi sulle altre “forze politiche mediorientali” ci sarebbe da scrivere un’enciclopedia. Il complottismo che le dittature in Medio Oriente continuano a secernere da una sessantina d’anni a questa parte si è certamente evoluto in quanto a stile e a strumenti di diffusione, ma ha avuto sempre grande cittadinanza (laddove in molti paesi mediorientali possiamo parlare di sudditi e non di cittadini). E’ un po’ nella natura delle dittature, specialmente se “nazionali”, fabbricare complotti. Le “serie” mediorientali sono: il complotto americano, il complotto sionista, il complotto dei fratelli musulmani, il complotto di un Nemico Esterno qualsivoglia. Queste serie possono incrociarsi alla bisogna. L’ISIS, in tutto questo, è anche (e forse soprattutto) figlio loro: non è panarabo, è panislamico ma l’architettura è simile (il panislamismo, d’altronde, nasce dopo il panarabismo). Ha anche uno spunto in più essendo roba globalizzata e dunque più in tune rispetto a ciò che succede altrove. Diciamo che ISIS arriva fino a Nizza, al-Sisi no.

Anatole. La cosa più comica delle teorie del grande complotto amerikano è che rimbalza indietro sulla politica estera americana, come sembrerebbe emergere da questo libro di Tim Airstrope intitolato Conspiracy Theory and American Foreign Policy, pubblicato a marzo dalla Manchester University Press, almeno stando all’abstract (non me lo sono letto, ma mi pare che meriti):

Conspiracy theory and American foreign policy examines the relationship between secrecy, power and interpretation around international political controversy, where foreign policy orthodoxy comes up hard against alternative interpretations. It does so in the context of American foreign policy during the War on Terror, a conflict that was quintessentially covert and conspiratorial. This book adds a new dimension to the debate by examining the ‘Arab-Muslim paranoia narrative’: the view that Arab-Muslim resentment towards America is motivated to some degree by a paranoid perception of American power in the Middle East. This narrative subsequently made its way into numerous US Government policy documents and initiatives advancing a War of Ideas strategy aimed at winning the ‘hearts and minds’ of Arab-Muslims.

In sostanza c’è una guerra di propaganda che ruota attorno a temi che, in realtà, sono parte di teorie complottiste, divenute terreno di argomentazione volta alla persuasione. C’è una specie di circolo vizioso della disinformazione che scaturisce dalle teorie del complotto e se ne serve per inoculare argomenti virali o comunque ad introdurre contenuti tossici all’interno del dibattito. Se vuoi si ritorna sempre al punto della speculazione attorno al concetto di verità, messo in soffitta troppo frettolosamente dal decostruzionismo postcolonialista. Voglio dire che negando un piano di verità indipendente dalle adulterazioni discorsive, poiché ogni configurazione della verità sarebbe necessariamente di parte, si lascia campo libero al libero fluttuare del delirio, all’interno del quale diventa impossibile distinguere gli argomenti che pertengono originariamente ad una determinata teoria del complotto dai rami argomentativi che si producono sulla base di un vero complotto inteso ad adulterare in senso propagandistico il discorso complottista originario. Questo meccanismo sembrerebbe legittimare una vera e propria filologia del complotto, volta ad identificare l’originaria configurazione di una data teoria del complotto, depurandola dagli sviluppi surrettizi.

Lorenzo. Questo è un altro punto fondamentale. Negando un piano di verità indipendente dalle argomentazioni scivoliamo nel dominio delle credenze. Come ricorda Benoît Bréville nel suo “Dix principes de la mécanique conspirationniste” molto spesso pubblicazioni e autori complottisti spingono sul metadato che recita: “non credere a quello che ti dicono”. Più estensivamente Walter Quattrociocchi (scienziato) e Antonella Vicini (giornalista), affrontando in Misinformation: guida alla società dell’informazione e della credulità i temi delle echo chambers sui social e sul confirmation bias che le determina, parlano espressamente di “pensiero religioso” (pp. 101-108). Un pensiero che ha origine in ciò che Frédéric Lordon chiama “Le symptôme d’une dépossession” e che Arjun Appadurai individua nel fatto che le comunità “nazionali” per via della globalizzazione subiscono mutamenti che non possono in alcun modo controllare o tracciare (vedi Fear of smalll numbers). E che sfocia in quella che tu chiami “urgenza di polarizzazione” mentre i due autori di Misinformation, analizzando i social, descrivono come “legge di polarizzazione dei gruppi” (87-92).

Anatole. Tutta questa roba fa sì che, ad esempio, le operazioni di debunking non servano praticamente a nulla se non a confermare il pregiudizio di chi già crede che alcune cose vadano demistificate.(129-132), cioè: il debunking convince chi è già convinto.

Lorenzo. Secondo Antonella, con cui ho parlato ieri sera, chi crede non accetterà mai le “verità indipendenti” contenute nel libro. “Abbiamo citato il World Economic Forum”, mi ha detto. “una mente complottista non può credere in una fonte come il World Economic Forum”. Altri crederanno al libro soltanto perché è basato su uno studio scientifico rigorosissimo. Lo useranno come si usa una bandiera. Ieri, per prenderli in giro, scrivevo su FB che per me il loro libro è una bibbia. Evidentemente appare chiaro a tutti quanti che come dicevi all’inizio il complottismo è la cifra dell’infotainment (e questo decostruzionismo postcolonialista non ha fatto che oliare il meccanismo). In sostanza: non c’è competizione fra complottisti e non ma fra tipi diversi di complottismo (e tornando ai dittatori: se c’è una cosa che i dittatori non sopportano è che qualcun altro elabori la propria teoria cospirazionista). I non complottisti, invece, non sono un gruppo, non hanno echo chambers che fanno da cassa di risonanza a credenze. Sono proprio antropologicamente un’altra roba.

Anatole. Certo emerge chiaramente una dimensione settaria del complottismo. I teorici del complotto si riuniscono in sette, ciascuna caratterizzata da una sua idea di complotto. Potremmo quasi sintetizzare che ogni setta o gruppuscolo è in realtà di per sé una teoria del complotto. Anche molta deriva gruppettara marxista potrebbe essere caratterizzata in questo senso. Forse in quest’epoca la differenza la fanno i grandi collettori di teorie del complotto, capaci di elaborare, come si diceva, dei macrocomplotti che inglobano tutti i complotti che ti vengono in mente.

Lorenzo. Le grandi agenzie di propaganda in questo periodo di guerra diffusa lavorano alla grande, ad esempio. Sì, secondo me funzionano un po’ come “aggregatori di complotti”.

Anatole. E la cosa peggiore è che tra un complotto e l’altro ci infilano dentro fatti veri e veramente preoccupanti. È un po’ un mio chiodo fisso che la concomitanza e la continua contaminazione della verità con la menzogna, caratteristica dell’epoca dei social network, sia stata certamente favorita dal proliferare del decostruzionismo nelle scienze sociali e non solo in quelle, dunque dall’accantonamento delle discipline, tra cui le nostre, che investigano la verità storica dei fatti. Alla conoscenza si è affiancata una controconoscenza alternativa, che anche questa origina dal settarismo di certi approcci gruppettari al marxismo per diffondersi a macchia d’olio nella società di massa.

Lorenzo. La controconoscenza, o anche da noi “a controcurtura”, è il classico strumento euristico sulla base del quale le teorie del complotto fondano la loro strutturata verità.

Anatole. In un interessante libro del 2008, intitolato appunto Counterknowledge e sottotitolato opportunamente How we surrendered to conspiracy theories, quack medicine, bogus science and fake history, Damian Thompson introduce un ragionamento sull’industria della controconoscenza, o conoscenza alternativa (p. 175), osservando che «most dynamic people in Western society make a living from counterknowledge». Taluni riescono anche a costruire formazioni politiche di successo sulle medesime basi controconoscitive, fungendo da aggregatori di teorie del complotto inzeppate di verità alternative. Citando il celebre libro sugli Outliers, Thompson osserva che «they are not just salesmen: they are what Malcolm Gladwell calls ‘connectors’, ‘people with a special gift for bringing the world together’». Non si tratta, infatti, di vendere qualcosa, come accadeva nell’epoca appena superata, quella di Berlusconi, per capirci, ma di ricostruire un’idea organica del mondo in cui tutto abbia senso e ciascuno trovi un suo posto, da qualunque esperienza provenga, come in Italia fa Beppe Grillo. In sostanza, l’aggregatore di complottismi ha soppiantato il piazzista. Sembra proprio che Thompson stia parlando di figure come Grillo qui (pp. 175-176): «Connectors make friends and business contacts across a wide range of subcultures and niches. They can efficiently spread a message–a health fad or a conspiracy theory–to charities, government, schools, specialist websites and, above all, the mainstream media. If the counterknowledge entrepreneur is lucky, word of mouth takes over and provides free publicity».

Lorenzo. Assolutamente sì. Possiamo parlare di una diversa strategia di marketing che organizza la destra in maniera non identitaria, o meglio coordinando in un grande calderone complottista tutte le varie direzioni microidentitarie. E così facendo si porta appresso la sinistra sbroccatona senza speranza, quella orfana di una visione sistematica polarizzante.

Anatole. La straordinaria efficacia del meccanismo di aggregazione si dimostra quotidianamente, metticonto quando un cantante italiano, Marco Carta, verosimilmente un prodotto di qualche talent show, se ne esce su twitter che i frequenti terremoti nel centro Italia sarebbero l’effetto di attività umane incontrollate. Il nostro beniamino adduce a supporto di questa teoria complottista del terremoto una vistosa miscela di argomenti falsi, assurdi, meno assurdi ma comunque implausibili, quali «le iniezioni di CO2 o di acque di scarico, l’estrazione – convenzionale o meno del petrolio o gas naturale tramite fracking oppure i progetti dell’industria mineraria o la costruzione di tunnel». Non contento, spiega che «anche i cambiamenti operati dall’uomo sulla superficie terrestre possono dar luogo a terremoti, ad esempio quando i laghi artificiali si riempiono per la prima volta d’acqua». Questo delirio in pochi minuti finisce sui media più o meno ufficiali (ad esempio qua http://www.giornalettismo.com/archives/2180336/marco-carta-terremoto/) e si propaga, rimbalzando indietro sui social, cioè offrendo a chi colleziona argomenti a favore del megacomplotto un nuovo tema da taggare ed includere dentro il suo schema inclusivo, accanto alle scie chimiche, metodi che curerebbero il cancro, le campagne contro i vaccini e via così. Non sorprende, quindi, che il complottismo antiamerikano di matrice occidentalista, quello che funge da vero terreno di coltura per il terrorismo cosiddetto ‘jihadista’ in occidente, funziona più o meno nello stesso modo.

Lorenzo. No, non sorprende in effetti. Su vero e falso, in questo contesto, ci sarebbe da ragionare tantissimo. Quella che chiamo spy literature, un serbatoio inesauribile di complottismi che si spaccia per “informazione”, è proprio in sintesi l’arte di dire una montagna di stronzate complottiste attorno a un nucleo di verità. Ossia: tu mi dici una cosa vera, giusto per darti un po’ di autorevolezza, e poi inizi a tessere la trama delle causalità arbitrarie. Al termine io crederò che a uccidere Giulio Regeni è stato David Cameron. Sulla controinformazione mi permetto il lusso di citarmi. Qui c’è un mio post dell’agosto 2012. Fa da corollario a ciò che hai detto tu, prima: il suffisso contro- implica una subalternità “irriducibile” che non può che creare mostri:

si prende “un discorso” fatto dal “mainstream” e lo si “decostruisce”, dimostrando che è falso o tendenzioso. Ma facendo questo si dimostra, sempre che ci si riesca, che qualcosa è falso o tendenzioso, non si dà un’informazione su cosa succede. Il risultato è che per avere un’informazione si ricorre comunque “al mainstream” perché è il mainstream a produrre e la controinformazione a chiosare. Fare controinformazione in questo senso significa scontrarsi con “l’informazione mainstream” giocando al suo gioco e sapendo di perdere. E dunque, paradossalmente, questa attitudine rafforza l’”informazione mainstream” stessa, perché viene temporalmente “dopo” il “mainstream” e in conseguenza ad esso. Che il mondo dell’informazione sia stracolmo di magagne, propagande, mistificazioni, superficialità, scorrettezza è un dato assodato. E fare continuamente “critica della notizia” o “critica dell’informazione” è essenziale. Ma rimane “il mondo dell’informazione” sia che i suoi attori siano corretti o meno, siano pagati per dire qualcosa invece che un’altra etc. etc. Estrarre informazioni dal mondo dell’informazione per fare “controinformazione” è semplicemente demenziale.

Anatole. il complottismo è un serpente che si morde la coda, come in quel giuoco da tavolo meraglioso che giocavamo da giovani, Illuminati, The Game of Cospiracy.

Lorenzo. [spalanca gli occhi, guarda in un punto lontanissimo dell’universo] Uh, Illuminati!

Anatole. Nella versione Trading Card Game (ho comprato due mazzi, dobbiamo giocarci al più presto!) vedo ora che tra le sette hanno introdotto anche quella dei Cospiracy Theorists, accanto agli Illuminati di Baviera, I Nani di Zurigo, i Rosacrociani, gli Elders of Zion, il KKK, il Vaticano e i Fratelli Musulmani. Tra le carte azione c’è, naturalmente, anche Hoax. Ma la cosa più divertente sono i blog che interpretano la grafica delle carte come un complotto a sua volta, tipo questo o questo o ancora questo e questo, ma sono tantissimi! Cioè il complottismo è talmente complottista che se ti inventi un geniale giuoco che parodizza il complottismo divieni preda a tua volta del complottismo al punto che vieni trattato come un complotto!

Lorenzo. E allora dotiamoci di una buona bottiglia di Côte de Nuits e vai con la partita a Illuminati. Non si può farne a meno, ora che l’hai evocati.

Anatole. E il fumo, però, che senza il complottismo mi viene male.

Lorenzo. Va bene. Avrei voluto anche parlare di come la memoria umana è facilmente riscrivibile tanto che tu, malevolmente, puoi far sì che qualcuno ricordi cose che non ha mai fatto. C’è questo libro molto bello, The Memory illusion di Julia Shaw. Ma forse era un po’ off-topic.

Anatole. Manco tanto, pare un complottone pure questo. e poi la Teoria del Complotto è forse l’unico discorso che invera l’idea della semiosi infinita, ce casca bene dentro tutto.

Lorenzo. Vabbene, magari la riprendiamo in Il Complottone II, la vendetta, prima o poi…

Didascalia

Didascalia