Pinuccia Di Gesaro intervista Giovanni Accardo

La ministra alla Pubblica Istruzione ha emanato recentemente il piano triennale contenente le priorità nazionali di formazione per gli insegnanti in servizio. Qual è la Sua opinione su questo Piano di formazione? Secondo Lei come dovrebbe funzionare la formazione dei docenti in servizio?

La scuola italiana, a differenza della gran parte di quelle europee, si caratterizza per un grande numero di discipline studiate, mediamente 12 nelle scuole superiori, e per il fatto che i programmi ministeriali prevedono che di ogni disciplina si studi tutto, dalle origini a oggi. Però nello stesso tempo si pretende di fare quello che fanno gli altri paesi europei, senza minimamente rivedere i programmi scolastici, riducendone i contenuti e magari riducendo il numero delle materie insegnate. Ogni riforma, al contrario, invece che togliere, aggiunge competenze e soprattutto pretende che gli insegnanti, normalmente formati per insegnare le proprie discipline (così funziona a tutt’oggi la formazione universitaria), siano in grado di fare mille altre cose. Va esattamente in questa direzione la recentissima proposta di un piano di formazione triennale obbligatorio per tutti i docenti. Tra l’altro secondo la logica del marketing che ormai detta le regole della comunicazione politica, ovvero annunci roboanti che spesso nella sostanza racchiudono il vuoto. E nella logica degli effetti speciali si avvale esperti che arrivano da luoghi esotici, ad esempio da Singapore. Come a dire che la scuola italiana, che ha una nobilissima tradizione di risultati e studiosi, da sola non è in grado di provvedere alla formazione degli insegnanti. In quale scuola si sono formati i numerosi cervelli che quotidianamente fuggono all’estero, spesso accolti da prestigiose università e centri di ricerca? Arrivano forse da Singapore o dalla celebrata scuola finlandese? Esiste un solo modello valido per tutti i luoghi del pianeta, indipendentemente dalle loro peculiarità? E allora ecco un po’ di formule in inglese, che non guastano mai perché, esattamente come il latinorum di manzoniana memoria, stupiscono e persino incutono soggezione. Secondo le ultimissime linee guida il docente dovrà formarsi sul disagio giovanile e sulla coesione sociale, sull’inclusione e la disabilità, persino sulla cittadinanza globale, che chissà cos’è esattamente. E poi naturalmente bisogna conoscere il mondo del lavoro. Nessuna parola sulle conoscenze disciplinari e in generale sulle competenze culturali. Ad erogare tale formazione saranno gli enti accreditati dal ministero e abbiamo già visto come funziona, molta inutile formazione on-line a spese del docente, con l’unico obiettivo di arricchire tali enti, spesso assolutamente privi di titoli. Io sono assolutamente favorevole all’aggiornamento continuo degli insegnanti, tant’è che nella mia esperienza li organizzo tutti gli anni e li frequento, però vorrei che fossero le scuole, i collegi docenti, mettendosi magari in rete con altre scuole, a proporre i corsi di cui sentono la necessità, sulla base della loro esperienza didattica quotidiana e non dei fumosi astrattismi ministeriali stabiliti da funzionari che non hanno mai messo un piede in un’aula. Non che gli insegnanti sappiano tutto e non abbiano bisogno di imparare anche da chi vive fuori dalla scuola, come ad esempio gli studiosi di didattica e di pedagogia, però sulla base di percorsi progettati dai collegi docenti, ovvero a partire da esigenze concrete. Ci sono tanti insegnanti che hanno competenze da insegnare ai loro colleghi sulla base della loro esperienza, dei loro studi, del loro sapere e che andrebbero valorizzati, coinvolgendoli nell’aggiornamento. In questo modo la formazione non sarebbe sentita come un obbligo che arriva dall’alto, ma come una necessità condivisa che, al contrario, nasce dal basso. Ogni insegnante sa che l’apprendimento funziona solo se è significativo, non basta l’imposizione, l’obbligo, ma questo forse viene ignorato dai funzionari del MIUR.

La nuova idea, secondo la quale gli studenti nel triennio devono fare 200 ore di alternanza scuola-lavoro, è una buona idea a Suo parere?

Ho l’impressione che ci sia un equivoco, che si creda, cioè, che la disoccupazione sia colpa della scuola che non forma adeguatamente gli studenti per entrare nel mondo del lavoro. Ma è questo il compito della scuola? Lo sarà certamente per gli istituti tecnici e professionali, focalizzati su un mestiere o una professione. Ma i licei, quali professioni formano? Quale vantaggio avranno gli studenti a perdere 200 ore di scuola a vantaggio di uno stage in un luogo di lavoro? Qual è l’obiettivo, far conoscere come funziona il mondo del lavoro? Allora si chieda agli studenti del quarto anno di scuola superiore di farsi un’esperienza lavorativa di almeno 15 giorni durante l’estate, in cambio di una simbolica retribuzione, magari offrendo a chi li ospita qualche sgravio fiscale. Nei licei si progettino dei percorsi che siano al contempo di educazione alla cittadinanza, di orientamento universitario, di creatività, facendoli svolgere in quinta, tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre, senza sottrarre ore alla scuola. Mi pare che in un momento di grave crisi economica, in cui l’intero mondo del lavoro è in profonda trasformazione e molti lavori scompaiono, ci sia bisogno di molto sapere, di creatività e immaginazione, di capacità di collegare, confrontare, argomentare, ideare, stimolando l’intelletto, naturalmente in relazione al presente, non certo facendo vivere gli studenti in un mondo astratto. Anche a proposito di alternanza scuola-lavoro, bisogna fare attività che abbiano senso e non le solite cose all’italiana, ad esempio parcheggiando gli studenti in un ufficio a far fotocopie. Gli studenti del triennio sono migliaia e specie nelle aree depresse del Sud vorrei sapere dove si può trovare spazio per fargli svolgere un’esperienza veramente formativa. Molte scuole, infatti, sono in difficoltà, si stanno inventando di tutto e spesso solo per poter dire che è stato fatto. Addirittura, nella prospettiva del nuovo esame di maturità, sembra che tale alternanza sarà determinante per attribuire il credito scolastico agli studenti, dunque le scuole si troveranno a dover valutare qualcosa che esula dalle loro competenze. Cioè sempre di più la valutazione complessiva dello studente viene sottratta al lavoro degli insegnanti, in una sorta di vera e propria schizofrenia. Peraltro sovrapponendo quello che non può essere sovrapposto, ovvero competenze culturali e competenze professionali.

Valutazione degli insegnanti. Gli insegnanti hanno paura di essere valutati?

Sì, la valutazione fa paura, inutile negarlo. Ma fa paura perché è stata presentata come una mannaia che pende sul capo degli insegnanti, e questo sempre nella logica della politica marketing. Con l’ultima riforma ai genitori si è lanciato il seguente messaggio: adesso licenzieremo i docenti incapaci, i lavativi, gli psicopatici. Cosa giustissima, peraltro, solo che è impossibile farlo, perché il docente, avendo vinto un concorso pubblico, è tutelato dal diritto pubblico e può essere licenziato solo per gravissimi motivi, non certo perché non sa insegnare. Però, proprio mentre si tentava di far passare questo messaggio di severità e autorevolezza, con un meccanismo farraginoso e a tratti incomprensibile, sono stati immessi in ruolo migliaia di insegnanti senza alcuna selezione, persino insegnanti iscritti in graduatoria e che non avevano fatto neppure un giorno di supplenza. Se si vuole una scuola di qualità, serve puntare sulla formazione e sulla selezione degli insegnanti. L’attuale legge di riforma non fa nulla di tutto ciò, anzi, nel continuo parlare di competenze è stato bandito un concorso che ha sottoposto gli insegnanti ad una verifica di conoscenze enciclopediche. C’è anche da capire chi dovrebbe valutare e con quali obiettivi, perché al MIUR sembrano ignorare che la valutazione non è un’attività sanzionatoria ma un processo formativo, cioè per individuare eventuali lacune, per indicare cosa l’allievo deve migliorare, ma anche per evidenziare i punti di forza, perché esiste anche la motivazione, l’incoraggiamento, la gratificazione. Ma se non si mette mai un piede in classe, questo forse non lo si sa. Io contesto nel modo più assoluto che a valutare gli insegnanti siano i genitori, e lo dico da genitore: io non vorrei valutare gli insegnanti di mia figlia, perché temo che non avrei la sufficiente obiettività. Sia perché implicato emotivamente nei risultati che mia figlia ottiene, sia perché dovrei fidarmi di quello che lei riporta a casa, non essendo in classe ad osservare. Capita talvolta che un insegnante entri in conflitto con un genitore e capita che sia il figlio, cioè lo studente, a prendere le difese dell’insegnante, a dire all’insegnante di lasciar perdere il genitore. Perché alla fine i ragazzi sanno di non poter mentire. Allora si stabilisca cosa si vuole valutare e come, dopo ne riparliamo. Un’ultima cosa va detta sui test Invalsi, che da strumento di misurazione degli apprendimenti degli studenti in italiano e matematica, sta diventando sempre di più e impropriamente strumento di valutazione dei docenti prima e dell’intero istituto scolastico poi. Anche qui sovrapponendo ciò che non può essere sovrapposto. Tali test, soprattutto per l’italiano, misurano una porzione minima dell’apprendimento, inoltre parliamo di due materie misurate, nel caso delle scuole superiori, al secondo anno. E con questo si può valutare un intero collegio docenti? Eppure questo chiede il rapporto di autovalutazione previsto dall’ultima riforma scolastica e da cui dipenderanno le risorse. Da un po’ di anni si sta affermando l’idea di sostenere economicamente le scuole che hanno risultati, cioè quelle che funzionano, magari perché inserite in un territorio e in un contesto sociale di ricchezza economica e culturale, penalizzando quelle in difficoltà. Alla faccia dell’eguaglianza!

La burocrazia ha invaso anche il mondo della scuola. C’è modo di salvarsi, ed eventualmente come?

Stamattina, con gli studenti di quarta, abbiamo lavorato per tre ore sulla scrittura del saggio breve e mentre gli studenti sudavano e faticavano, ho pensato che tutto quel lavoro magari è stato fatto per nulla, perché ogni anno si parla di modificare l’esame di maturità. Quindi io insegno agli studenti come si svolge una delle più impegnative tipologie d’esame e loro tra un anno si potrebbero trovare a svolgere un esame completamente diverso. Le sembra normale? Gli insegnanti sono sfiniti dalle continue riforme. Credo non esista altra professione così pervicacemente sottoposta a continui cambiamenti, e spesso ogni riforma va in direzione opposta alla precedente. Il risultato sono infinite procedure burocratiche, inutili adeguamenti di norme e delibere, carte da compilare, circolari da leggere e inviare, sottraendo tempo prezioso allo studio, alla preparazione delle lezioni, alla correzione dei compiti. Tutto ciò è capace di annientare anche il più volenteroso degli insegnanti. Incontro ogni giorno insegnanti che vorrebbero cambiar mestiere. La scrittrice Mariapia Veladiano, dirigente scolastica a Vicenza, qualche mese fa, dalle colonne di “Repubblica” ha scritto una lettera al ministro, chiedendo di smetterla di inondare quotidianamente le scuole con circolari, che spesso prescrivono obblighi inutili, impossibili da assolvere o estranee alla nostra professione, come quello dello scorso febbraio (poi ritirato), secondo il quale il docente che accompagna una classe in gita avrebbe dovuto controllare lo stato di manutenzione del pullman e se l’autista fa uso di psicofarmaci. Devo dire che anch’io in questi ultimi mesi ho pensato di cambiare lavoro, per l’insensatezza delle norme che regolano e mutano ad ogni passo il nostro lavoro, scritte con quella che Claudio Giunta, su Internazionale del 23 dicembre, ha definito lingua disonesta [“è la lingua disonesta di chi non sa bene che fare, non ha le idee chiare, non vuole assumersi le responsabilità che gli competono (e che il discorso chiaro impone a chi lo pronuncia), e lascia a chi deve leggere (e soprattutto: a chi deve obbedire) il compito di decifrare, di leggere fra le righe, di stiracchiare le parole e i concetti dalla parte che vuole, anzi di interpretare le parole e i concetti come s’interpreta il Talmud, cercando d’indovinare le intenzioni di un padrone invisibile e capriccioso, che dice e non dice, che lascia agli altri il compito di riempire con qualcosa lo spazio che lui ha lasciato vuoto non per liberalità ma per inabilità a parlar chiaro, ossia a decidere, e cioè per codardia.”]

L’ufficio, scrive Kafka in una lettera a Milena, non è un’istituzione stupida, piuttosto appartiene al mondo del fantastico. Ecco cos’è la burocrazia: un mondo irreale, abitato dal non senso e amministrato da solerti funzionari che obbediscono ciecamente agli ordini superiori e non si pongono domande. E tutti noi siamo dei Josef K. in cerca di un giudice che ci spieghi quale sia la nostra colpa.

(questa intervista è apparsa l’11 ottobre sul quotidiano online “Buongiorno Südtirol”)

Giovanni Accardo è nato in Sicilia nel 1962, sì è laureato all’Università di Padova e vive a Bolzano, dove insegna materie letterarie al Liceo delle Scienze Umane/Artistico “Pascoli”. Dirige la scuola di scrittura creativa “Le scimmie”, organizza attività culturali con biblioteche e associazioni, cura progetti per il Comune di Bolzano, l’Assessorato provinciale alla cultura e altre istituzioni.

Suoi racconti, articoli e saggi critici sono apparsi su riviste e antologie (Studi Novecenteschi, Fata Morgana, Forum Italicum, Tempo Presente, Il Cristallo, Micromega). Fa parte della redazione della rivista online “Fillide”, collabora con la pagina culturale del quotidiano “Alto Adige” e fa parte del comitato scientifico del Seminario Internazionale sul Romanzo (Dipartimento di Lettere e Filosofia – Università di Trento). Nel 2006 ha pubblicato il romanzo Un anno di corsa (Sironi Editore) e nel 2015 Un’altra scuola. Diario verosimile di un anno scolastico (Ediesse, prefazione di Eraldo Affinati). È uno dei collaboratori del manuale di letteratura italiana curato da Claudio Giunta, Cuori intelligenti (De Agostini/Garzanti Scuola 2016).

di

di

Tempo Umano Minore

Tempo Umano Minore (Silvia Castoldi ha tradotto per Fazi Editore un libro davvero interessante, Lo schiavista, di Paul Beatty, appena entrato nella short list del Man Booker Prize. L’editore ce ne regala un estratto, il volume è in libreria dal 6 ottobre scorso. L’autore sarà a Milano, per Bookcity, il 20 novembre)

(Silvia Castoldi ha tradotto per Fazi Editore un libro davvero interessante, Lo schiavista, di Paul Beatty, appena entrato nella short list del Man Booker Prize. L’editore ce ne regala un estratto, il volume è in libreria dal 6 ottobre scorso. L’autore sarà a Milano, per Bookcity, il 20 novembre)

Può un luogo nella chiusura trovare una nuova forma? Può trovarla pur mostrandone i segni profondi che ne annullano la sua primaria funzione di accoglienza?

Può un luogo nella chiusura trovare una nuova forma? Può trovarla pur mostrandone i segni profondi che ne annullano la sua primaria funzione di accoglienza?

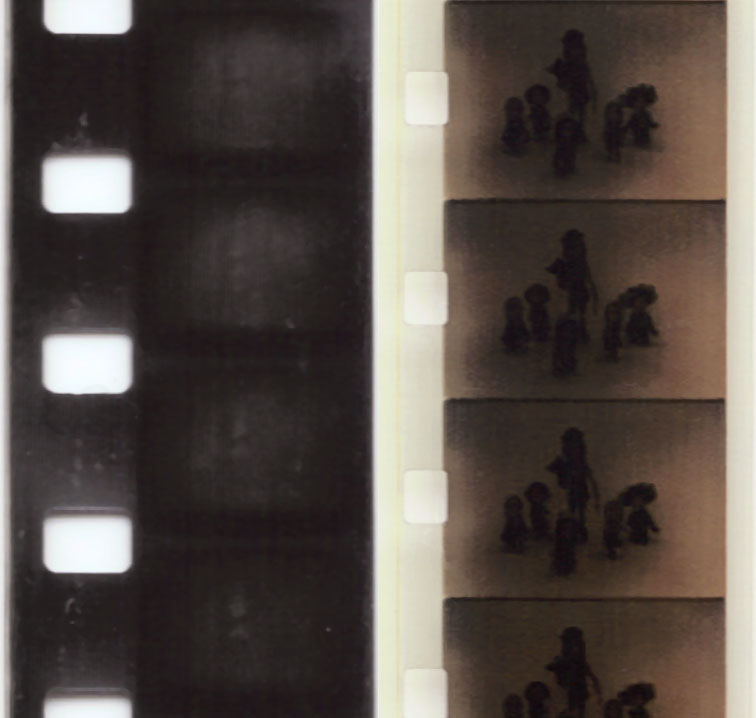

I documenti visivi che illustrano la mia origine sono dunque strutturalmente discontinui, cosparsi di interruzioni, di assenze e mancanze, non sono lineari ma puntiformi: per arrivare a una conoscenza di ciò che accadde è necessario – come nel gioco della Settimana Enigmistica – unire tra loro i puntini e scoprire cosa viene fuori. Una circostanza che per un filologo, per uno storico oppure – per avvicinarci al contesto nel quale ci troviamo – per un conservatore museale può costituire un problema oggettivo; meglio sarebbe avere a che fare con documenti che somiglino a un occhio che implacabilmente guarda senza mai dimettersi dal proprio sguardo, vale a dire a un pieno. Per un narratore invece le cose stanno in un altro modo: a un narratore i vuoti tornano utili, le fratture sono il suo patrimonio, la mancanza il suo nutrimento naturale (non essere riuscito a trovare la terza bobina mi innervosisce, certo, ma allo stesso tempo mi sta bene, crea un’occasione).

I documenti visivi che illustrano la mia origine sono dunque strutturalmente discontinui, cosparsi di interruzioni, di assenze e mancanze, non sono lineari ma puntiformi: per arrivare a una conoscenza di ciò che accadde è necessario – come nel gioco della Settimana Enigmistica – unire tra loro i puntini e scoprire cosa viene fuori. Una circostanza che per un filologo, per uno storico oppure – per avvicinarci al contesto nel quale ci troviamo – per un conservatore museale può costituire un problema oggettivo; meglio sarebbe avere a che fare con documenti che somiglino a un occhio che implacabilmente guarda senza mai dimettersi dal proprio sguardo, vale a dire a un pieno. Per un narratore invece le cose stanno in un altro modo: a un narratore i vuoti tornano utili, le fratture sono il suo patrimonio, la mancanza il suo nutrimento naturale (non essere riuscito a trovare la terza bobina mi innervosisce, certo, ma allo stesso tempo mi sta bene, crea un’occasione). Buona parte di tutto ciò che il museo conserva al suo interno riguarda – lo accennavo prima – quelli che in sintesi possiamo descrivere come strumenti di misurazione dell’umano; qualcosa il cui principio è riassunto nella storia di Procuste, che, si narra, appostato lungo la strada che conduceva da Eleusi ad Atene, costringeva i viandanti a distendersi su un letto scavato nella pietra che gli serviva da unità di misura: a chi era troppo alto Procuste tagliava i piedi, chi invece non era alto abbastanza subiva una trazione delle gambe fino a raggiungere la lunghezza del letto. Procuste era cioè un uniformatore, qualcuno che riportava l’eterogeneità delle cose a una dimensione omogenea avendo ben radicata in mente un’idea fisica di umano alla quale pretendeva che ognuno – nonostante ognuno sia naturalmente differenza – si conformasse.

Buona parte di tutto ciò che il museo conserva al suo interno riguarda – lo accennavo prima – quelli che in sintesi possiamo descrivere come strumenti di misurazione dell’umano; qualcosa il cui principio è riassunto nella storia di Procuste, che, si narra, appostato lungo la strada che conduceva da Eleusi ad Atene, costringeva i viandanti a distendersi su un letto scavato nella pietra che gli serviva da unità di misura: a chi era troppo alto Procuste tagliava i piedi, chi invece non era alto abbastanza subiva una trazione delle gambe fino a raggiungere la lunghezza del letto. Procuste era cioè un uniformatore, qualcuno che riportava l’eterogeneità delle cose a una dimensione omogenea avendo ben radicata in mente un’idea fisica di umano alla quale pretendeva che ognuno – nonostante ognuno sia naturalmente differenza – si conformasse.

*** Moshe Kahn è il letterato e traduttore che per primo ha portato Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo in un’altra lingua. Nella sua carriera ha tradotto in tedesco, oltre a D’Arrigo, autori come Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Roberto Calasso, Luigi Malerba, Beppe Fenoglio, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Andrea Camilleri. Il lavoro su D’Arrigo ha una lunga storia: prima di approdare alla Fischer Verlag (

*** Moshe Kahn è il letterato e traduttore che per primo ha portato Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo in un’altra lingua. Nella sua carriera ha tradotto in tedesco, oltre a D’Arrigo, autori come Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Roberto Calasso, Luigi Malerba, Beppe Fenoglio, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Andrea Camilleri. Il lavoro su D’Arrigo ha una lunga storia: prima di approdare alla Fischer Verlag (