di Simonetta Spinelli

Ho chiesto a Simonetta Spinelli il permesso di pubblicare alcuni suoi articoli scritti diversi anni fa e già postati sul suo blog. Le ho anche chiesto di scrivere una breve nota di accompagnamento per ogni intervento, raccontando in sintesi le circostanze della composizione e il contesto di discussione in cui si inseriva, e lei lo ha fatto, per questo la ringrazio. La scelta di ripubblicare questi testi in serie (uno al mese) spero sia evidente a chi legge: (non solo sono incredibilmente belli, ma) sono inattuali e perciò parlano al presente.

***

Una storia semplice che diventa complicata (2016)

Tra il 1982 e il 1986 si sviluppa in Italia, in ritardo rispetto a quanto si era verificato negli Usa o in Francia, una frattura, mai analizzata e affrontata fino in fondo, tra donne lesbiche e etero all’interno del Movimento femminista. In parte per l’affermarsi della teoria della differenza, veicolata soprattutto dal gruppo della Libreria delle Donne di Milano, che considerava il lesbismo irrilevante per lo sviluppo delle analisi femministe, e aderiva all’ipotesi di Adrienne Rich sul continuum lesbico come collante di tutte le donne impegnate a costruire insieme pensiero e cultura, in parte da tensioni, fino ad allora tenute a bada, anche all’interno degli stessi collettivi che iniziavano a perdere la loro funzione aggregante. Sono gli anni dell’organizzazione di gruppi lesbici in polemica con il femminismo e della crescita delle aggregazioni lesbiche all’interno di quello che era ancora l’ARCI-Gay.

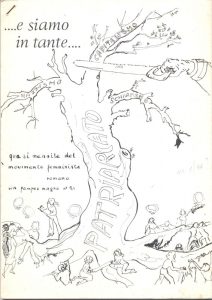

Di questo clima, costruito piu’ su reciproche insofferenze e prese di posizione emotive che su analisi confrontate, non restano tracce documentate se non nella pubblicazione in Differenze, rivista gestita a turno dai collettivi femministi romani, degli atti del convegno organizzato nel 1982 da una parte del collettivo Movimento Femminista Romano di Via Pompeo Magno, autodenominatasi polemicamente Vivere Lesbica, in cui risalta l’assenza totale di interventi da parte di donne lesbiche del collettivo di origine, in genere più che presenti in ogni dibattito, iniziativa, proposta proveniente dalla realtà politica di Roma.

Il mio scritto era un sasso lanciato nello stagno con l’intento di rilanciare un discorso lasciato cadere troppo in fretta e di organizzare un convegno di riflessione a tema. Ebbe scarsissima diffusione e nessun riscontro.

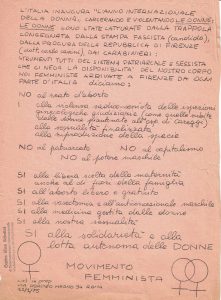

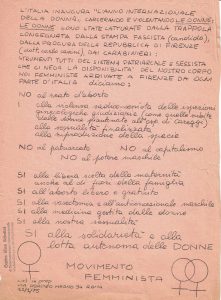

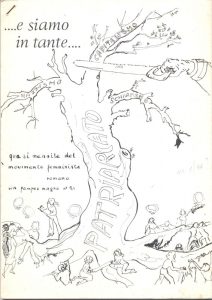

volantini del collettivo romano di Via Pompeo Magno

1974-76

***

Una storia semplice che diventa complicata (1986)

Io sono una donna lesbica femminista. Mi sembra una definizione carina, e non solo di maniera ma esauriente, almeno a grandi linee, di un percorso, il mio. Nella mia inconsulta ingenuità, la frase non solo risulta chiara, ma dà anche ragione di qualche piccola meditazione che io devo aver fatto sull’argomento. Invece no.

Con motivazioni diverse “femminista” viene guardato con sospetto:

- Dalle lesbiche non femministe, che lo considerano, di volta in volta, incomprensibile – se la loro esperienza, per insofferenza originaria, o per casualità dei dati anagrafici non ha contemplato dieci, e ormai passa, anni di Movimento -, superato , se, malgrado i dati anagrafici in regola, ritengono il femminismo una fase necessaria, come il morbillo, ma ormai passata della loro vita -, da “passaggio al nemico” – se, indipendentemente dai dati anagrafici, hanno vissuto il femminismo come un’amante che le ha tradite e con la quale il dialogo si è irrimediabilmente interrotto;

- Dalle lesbiche femministe storiche, per le quali “io sono il Lesbismo, non esiste il Lesbismo all’infuori di me”, il che rende ogni specificazione accessoria;

- Dalle donne non femministe, alle quali il termine già provocava pruriti quando era di moda, figuriamoci adesso.

Il termine “lesbica” non ha vita più facile. E’ osteggiato, con odio più o meno virulento, da:

- Le omosessuali del Movimento Gay, che non vogliono sentirsi divise dai maschi;

- Le omosessuate che provengono dalla pratica dell’inconscio, o affini, che vogliono nominata solo la differenza sessuale e non accettano distrazioni;

- Le “turiste”, che aspirano alla cultura del “è bello quel che è dubbio”, alle quali il termine bisex sembra tanto più signorile;

- Le “velate”, perché amano la tranquillità e pensano che il termine in questione non faciliti le relazioni sociali, soprattutto sul lavoro;

- Le eterosessuali non femministe, che al massimo sono disposte a tollerare il “si fa ma non si dice”, e anche quello con sforzo;

- Le eterosessuali femministe, perché introduce un problema a due incognite nelle analisi sulla sessualità, già complicate, agita lo spettro della spaccatura di Movimento, e disturba la ricomposizione appena tentata del “tutte le donne”.

La parola “donna”, che parrebbe di tutto riposo, confortata com,è da dati anatomici inconfutabili, crea un’altra serie di problemi per:

- L’aggiunta degli aggettivi di cui sopra, non particolarmente apprezzata dalle categorie già citate;

- La tautologia, essendo evidente il connubio lesbica-donna, poiché il lesbico non è dato nel linguaggio;

- Il riferimento ai dati anatomici che disturba ruolizzate e aspiranti transessuali;

- Il sospetto di appiattimento della categoria nel genere;

- Il sospetto di appiattimento del genere nella categoria.

“Io sono”, per il momento, non provoca fastidi, perché posso dirmelo da sola. E fino ad ora pare che nessuna lo metta in dubbio.

Nel privato, le cose non migliorano. Reagendo ognuna al tipo di polemica che ha segnato, più o meno pesantemente, il suo percorso, Sandra dice: “Io sono una donna lesbica”, Carla: “Io sono lesbica”, Elena: “Io sono un fenicottero”. Il fatto di stare tra donne lesbiche, lesbiche e fenicotteri mi crea generalmente qualche problema. Teorico. Perché nella pratica non sembra che le cose vadano tanto male, in equilibrio tra l’affettività soddisfatta e l’allenamento alla rissa ideologica. Tanto più che agli incontri femministi vado con la donna lesbica, la lesbica e il fenicottero. E a quelli lesbici anche.

Abituata da anni a far giochi di prestigio con le parole, e rassegnata ad una dialettica affettiva un po’ movimentata, non ho trovato di meglio e di più riposante che cacciarmi nell’organizzazione di un seminario tra donne che, indipendentemente da ogni definizione – che non ho osato chiedere o ipotizzare – provenivano da un’esperienza politica di lesbismo, di lesbismo femminista, o di femminismo punto e basta (nel senso di gruppo femminista caratterizzato dalla presenza di molte donne lesbiche), per discutere su “gruppi lesbici” e “cultura lesbica”.

La prima cosa che è scoppiata è stata la subdola incisività di quell’o, che sembra una congiunzione, ma non lo è. Adesso l’ho imparato. Non esistono congiunzioni nel linguaggio delle donne lesbiche, ma solo schemi drammatici. Che si accalcano, si sommano, si sottraggono, si moltiplicano, fino a diventare una selva di parole a due, quattro, sedici dimensioni. Anche questo ho imparato. Sapevo che dietro una storia c’è sempre un’altra storia. Adesso so che i significati delle parole si moltiplicano per progressione geometrica. Perché donna lesbica si intreccia con lesbica, lesbica femminista, donna omosessuale, omosessuale femminista, omosessuata, donna femminista, e tutti questi termini si scontrano con la differenza sessuale, che a sua volta provoca la scissione tra trasgressione e trasgressione sessuata, e trasgressione normativa, che scindono la cultura lesbica in cultura, cultura sessuata, cultura della differenza sessuale, cultura dell’accidente, la cultura delle donne e basta, la cultura lesbica non esiste, definiscimi il significato del termine.

La fine del seminario è stata segnata, nella migliore tradizione lesbica-lesbica femminista- omosessuale – omosessuata – omosessuale femminista – femminista – femminile – differenziata sessualmente da: problemi di gruppo, di coppia, di singole, litigate di gruppo, di coppia, di singole (con le coppie, con il gruppo, fra loro), generali pesantezze e generici tentativi di mediazione, rotture più o meno clamorose, ire furenti, passionalità smodata, riappacificamenti – veri o presunti – ecc., ma soprattutto da confusione.

Non voglio più parlare con nessuna.

Voglio scrivere una bibbia, la mia, sul lesbismo.

Poi si vedrà. Dopo [1].

Appartengo ad una storia. Di oppressione, di rivalsa, di ricerca. Una storia non solo mia. Ho diviso con le altre donne, tutte, una ruolizzazione coatta, l’incubo di un destino già scritto da altri, violenze aperte o sotterranee, deprezzamento. Come tutte ho vissuto momenti di complicità con le altre donne, che l’obbligo alla rimozione rendeva infelici. Ho condiviso impotenza, rabbia, illusioni, confusa in un’immagine che mai era la mia. Ho abbandonato un dialetto insufficiente per un linguaggio estraneo, e come le altre donne ho patito una mancanza di parola mia. Gioia e passione mi sono state sottratte. Dell’infelicità mi è stato detto che era la crisi esistenziale del Novecento.

Anche là dove sono stata separata, il distacco apparente dalle altre donne è servito a ribadire la nostra esclusione. Maschio mancato. Io. E tutte le bambine ribelli, sportive, vivaci, curiose, vitali, aggressive, attive. Quando è stato chiaro che il corpo del mio desiderio erano le donne, il mondo intorno a me si è riappacificato. Prima dello scandalo – che è una convenzione sociale, perché il fatto di per sé, svolgendosi tra due soggetti inesistenti, è irrilevante -, c’è stata la generale soddisfazione di aver capito una storia passata. Comprensibile, adesso, il maschio mancato, il mezzo-maschio, il meno di niente. Ma con questo non si liquida una lesbica, si liquidano tutte le donne attive, vivaci, vitali, rissose, reattive. Si liquidano le donne che, malgrado le loro scelte sessuali, sono così anomale da volersi vivere come soggetti. Anche, e soprattutto, perché sono in maggioranza, le donne eterosessuali.

Lo stesso avviene nella rimozione della coppia lesbica. Di fatto la coppia formata da due donne viene cancellata. Al contrario di quella formata da due uomini che, di volta in volta, viene o fortemente derisa e penalizzata, o assunta mondanamente. La coppia di due donne amanti viene semplicemente rimossa. Non ha rilevanza sociale, né in bene né in male. Dove si può – e tutto sommato anche dove non si potrebbe, per la scostumata e ineducata abitudine di alcune donne lesbiche di viversi malgrado il mondo -, è trasformata in “due amiche”, “zitelle”, “quelle due”. Se ne nega il tratto fondamentale: di desiderio. Al più, la coppia lesbica viene assunta come sodalizio. O come barzelletta erotica. Ma qui ha una funzione. Quella di spettacolo erotico per il maschio che, da fuori – o da dentro – guarda. Le due donne, inesistenti, se sole – perché comunque sola è la donna che non è con un maschio -, assumono attraverso lo sguardo di chi osserva il normale, perché tradizionale, ruolo di oggetto sessuale. Di ciò che provoca eccitazione nell’unico soggetto di desiderio. La dimensione erotica in cui è inserita la coppia lesbica nella letteratura maschile (e il termine qui è considerato nella sua accezione più ampia, così come “erotica” in quella più ristretta, perché sul nostro erotismo poco si è indagato e si tenta, oggi, un primo faticoso approccio), è chiaramente rintracciabile nello sforzo classificatorio di definire, tra le due, chi è il maschio e chi è la femmina. Cioè chi può essere scartata, perché è mezzo-niente, neanche oggetto sessuato, quindi inutile, e chi può essere recuperata perché tendenzialmente oggetto, anche se traviata dalla momentanea stupidità di aver scambiato la brutta copia per un maschio vero. Quella delle due che appare “recuperabile” assume, evidentemente, nella fantasia maschile, l’affascinante aspetto della principessa in attesa di liberazione, che sarà grata per la vita all’eroe che l’ha sottratta all’errore. Mentre l’altra riveste il ruolo, comunque suggestivo, del diversivo da harem, che ha distratto la principessa di cui sopra, impedendole di darsi da fare con altri maschi. Siamo di nuovo – o sempre – all’eunuco femmina.

Tutto ciò sembra riservato alle lesbiche. In realtà colpisce indistintamente tutte le donne. Il fatto che le donne lesbiche siano considerate un gioco erotico, che ravviva i pruriti del maschio, ribadisce che le donne non possono, non devono, essere soggetti di desiderio. Tutte le donne. Il fatto che una coppia lesbica sia letta, al più, come un sodalizio di disgraziate, ribadisce che le donne senza un maschio sono delle disgraziate. Tutte le donne. Che due donne lesbiche insieme siano considerate solo in un’ottica classificatoria maschio/femmina, significa che non c’è possibilità per le donne di affermarsi se non nei termini di questa relazione obbligata, in cui il secondo termine non esiste se non in funzione del primo. Per tutte le donne.

Sono stata una bambina strana, un’adolescente sgraziata e troppo insofferente, una ragazza ribelle, una donna senza pace. Ed ero insieme a milioni, generazioni di bambine, di ragazze, donne pestate con lo stesso martello. E quando ho detto veramente basta, è stato perché donne dietro di me l’avevano detto, e donne con me l’hanno ripetuto, e sapevo che donne dopo di me lo avrebbero ridetto. Perché ho cominciato a rendermi conto che la mia inquietudine, la mia disperazione, la mia rabbia, ma anche un modo mio di intendere la vita e la gioia, avevano una storia. Una storia collettiva. E in qualunque modo, tempo, spazio, e con qualunque scelta sessuale, quella storia era la mia ed era quella di tutte. Ed era importante rintracciarla, dirla, ripeterla, insieme a tutte le altre donne che volevano la stessa cosa. Perché la prima reale trasgressione è stata questa. Dire io sono una donna, dirlo insieme alle altre donne, rivendicando somiglianze e complicità, far corpo contro l’oppressione, e poi fare corpo per una ricerca che fosse nostra. Fare corpo perché fosse detto il nostro corpo, la nostra sessualità, la nostra voglia di una parola che ci dicesse, di una parola nostra. Fare corpo perché fosse visibile, tra noi, il nostro corpo.

Per questo dico: io sono una donna…

Perché donna lesbica

Non mi piace il termine omosessuale. L’ho usato. Per brevissimo tempo. Ma la velocità con la quale parole entrano ed escono dalla vita, per me, non è casuale. Né credo lo sia per le altre. Trattenere certe parole, farle proprie, o lasciarle andare, sottolinea alcune scelte, molto precise.

Nella mia vita, “omosessuale” è stata una delle parole-chiave per aprire una serie di porte ad incastro, così unite le une alle altre, che attraversare la prima era trovarsi subito di fronte la seconda, e via di seguito. Ogni volta cercando un luogo che confusamente sapevo esserci, ma ignoravo dove. C’era una mondo a tutto tondo – almeno così sembrava alla mia adolescenza – e poi c’ero io. Mia madre mi parlava dei figli che avrei avuto, e le ridevano nipoti negli occhi. Camuffavo, con l’elenco minuzioso dei dodici figli che avrei avuto, la mia insofferenza, e mi divertiva il lampo di orrore che cancellava la sua visione. Ma fin qui un patteggiamento mi sembrava possibile, e l’ipotesi astratta ma con possibilità – remote – di verifica. Più inconsulto mi sembrava l’accenno ad un “marito”. Qui mimetizzarsi diventava complicato: rivendicazioni di maniera e inventarsi un’emancipazione. Invece il problema era così semplice da risultare banale. Per me i maschi erano come l’insalata. Non c’era una questione di mi piace/non mi piace. Amavo, e amo, le patate; odiavo, e odio, il sapore dei cavoli. Più semplicemente, l’insalata per me non era, e non è, cibo. E pensare ai maschi in termini sessuali, era pensare insalata. Vivevo con loro, viaggiavo con loro, lavoravo con loro, giocavo con loro la mia competitività più accesa, dormivo con loro nelle tende e negli ostelli, passavo il mio tempo con loro. Ma una profferta amorosa proveniente da una lattuga mi avrebbe meravigliato meno della loro.

Cancellavo le donne. Rimuovevo un patimento d’amore – che non sapevo nominare, ma che sapevo vietato – rendendo al mondo l’ossequio di negarmi con le donne complicità. Restava – irrisolta – quella sfasatura che a volte usavo come un’arma e mi tornava contro: le donne, gli uomini ed io. Poi, quasi per distrazione – complici io e lei in una risata – il mio corpo e quello di un’altra a costruire insieme spazi di desiderio. Che ridefinivano il mondo.

Non ero più un’adolescente di vetro. Mi restava, di un passato che inventare gesti rendeva remoto, una paura a nominare. Arcaica. Avevo violato il divieto e non ero stata distrutta, ma dare nome al gesto era renderlo irrimediabile. “Non amo le donne, amo te”: patetico tentativo di minimizzare una spaccatura. Se l’eccezione conferma la regola, il disordine occasionale – l’evento irripetibile – non turba l’ordine costituito. Lo sottolinea.

Mi difendevo da un luogo appena trovato e già insicuro. Ma la materialità di quel corpo di donna con il mio era una modalità di conoscenza che faceva saltare tutti i miei schemi. Non potevo rimuoverlo: sarei rimasta senza coordinate. Potevo solo utilizzarlo, imparare a leggere la realtà, la mia vita, attraverso questa consapevolezza: il corpo del mio desiderio è una donna. Non c’erano alternative. L’ordine del mondo presupponeva un corpo chiuso. Il mio essere corpo presente scompaginava il mondo.

Il termine “omosessuale” sembrava risolvere una dicotomia, tra me e il mondo che, dopo un’apparente ricomposizione, continuava a presentarsi come insanabile. Era un filo che ricollegava ad una logica, e mi reinseriva in una struttura culturale attraverso precedenti storici, persino classici. Mi rendeva numericamente significativa, dato statistico rilevante.

Ho avuto illusioni più durature: emancipazione, parità, rivoluzione (appartengo ad una generazione faticosa), che ho pagato sempre con la mia cancellazione. Che non mi hanno aperto spazi di vita, ma certo spazi di sopravvivenza, da cui sono partita alla ricerca di una parola mia, che mi dicesse. Non avrei potuto fare altrimenti. Io. Forse altre hanno saputo evitare quelle tappe, per me d’obbligo, e fare a meno di strumenti che devo costantemente sottoporre a critica, funzionali come sono alla logica del mondo.

Definirmi “omosessuale” mi ha dato meno. Solo la consapevolezza di una realtà che sembrava diversa, essendo così uguale. In una cultura che è omosessuale – perché in essa uno è il soggetto, maschio, e quindi solo tra maschi la relazione è possibile – il maschio gay è perfettamente integrato. Del potere conosce la logica, e la usa, il linguaggio, che è mutuato da un corpo, il suo. Dell’eterosessualità dell’obbligo copia rituali e rappresentazioni. Del maschile sa i privilegi, le prevaricazioni, le richieste continue di maternage e vi si affeziona. E sa, soprattutto, una cosa: che il mondo è dei maschi. E lui è maschio. Per quanto sia educato, democratico, alternativo, “femminile”, questa semplice constatazione la userà contro tutte le donne che incontrerà. Che siano lesbiche è del tutto irrilevante.

La ricerca di autorappresentazione del maschio gay, a cui viene riconosciuto lo status di soggetto – anche se di soggetto deviante – si risolve nel desiderio di affermazione sociale. La struttura di potere viene messa in discussione solo in quanto riduce l’omosessualità dichiarata a fenomeno marginale, impedendole l’inserimento a piena titolo nel contesto sociale. La stessa lotta per i diritti civili non produce effettivi spostamenti, si limita a richiedere la codificazione – quindi l’equiparazione al ribasso – di quanto la norma ha lasciato fuori. Ma se la rigidità istituzionale sembra già poco funzionale ai maschi, non si vede come possa servire alle donne, tanto più che la codificazione è nata proprio sulla loro cancellazione. Né si vede come questa esigenza di “parità” – che non mi seduce, ma di cui capisco la suggestione – possa avere qualcosa in comune con il desiderio delle donne di significarsi a partire da sé, di dirsi in un linguaggio che abbia origine da un corpo di donna, rifiutando qualunque definizione imposta da un corpo altro, di costruire non spazi generici di agibilità, ma spazi reali che di quel corpo di donna siano espressione.

Per altre vie – riconosco un’ottica che mi appartiene e lo sforzo teorico di approfondire un’analisi – non condivido l’uso dello stesso termine “omosessuale” nell’accezione dei gruppi dell’inconscio, o delle donne che, in qualche modo, si ricollegano a quell’esperienza. Privilegiare “omosessuale”, piuttosto che “lesbica”, è scelta politica tutta interna al dibattito del Movimento separatista. In un primo momento ha significato una presa di distanza da un’immagine di lesbismo non politicizzato, che si presentava come acritica accettazione di un modello, difesa ad oltranza della marginalità, dell’essere alternative a tutti i costi, dell’opposizione alla norma con apparenti trasgressioni di maniera. A questo modello – comunità lesbica come assemblaggio di donne diverse, unite solo dalla scelta sessuale, o come organizzazione difensiva, più interessata ad una conta numerica che a contenuti di dibattito – si opponeva la dimensione di una ricerca di donne, tra donne, per definirsi a partire dal proprio corpo di donna. Questo sforzo presupponeva l’abbandono di tutte le definizioni preimposte, perché fosse possibile fra donne costruire il senso di una complicità, di un’appartenenza. Costruzione faticosa che sembrava non lasciar spazi per un’analisi che non fosse complessiva. Parlare di lesbismo, in quell’ottica, sembrava dispersione di forze.

Con l’approfondimento della ricerca, si abbandonano le vecchie tematiche, incentrate sulla denuncia dell’oppressione e sull’organizzazione difensiva contro le prevaricazioni maschili, e si sviluppa il dibattito sulla differenza sessuale. Lo sforzo si orienta nel senso di costruire una cultura connotata dal genere. Ancora una volta, parlare di lesbismo viene considerato da alcuni gruppi separatisti accessorio, anzi in qualche modo deviante. Perché il termine sembra irrimediabilmente segnato da una carenza di analisi, chiuso in uno schema irremovibile. Che lascerebbe fuori proprio quel radicarsi nella connotazione di genere, che appare l’unica trasgressione possibile. Al contrario “omosessuale” sembra meglio corrispondere alla volontà delle donne di assumere le donne come unico riferimento, di costruire una cultura tutta al femminile, omosessuale appunto, connotata dall’identità di sesso. La costruzione di questa cultura omosessuale coincide con il significarsi della differenza sessuale.

In questa analisi mi riconosco. In parte. Penso che l’unica possibilità per le donne, tutte, sia costruire una rete di rapporti di riferimento reciproco, rimandarsi immagine, imparare una complicità di desiderio e non di acquiescenza. Ma essere profondamente complici non può voler dire, in nome della somiglianza, azzerare le differenze. E mi stupisce sempre che, là dove si rivendica proprio l’articolazione delle differenze, si utilizzi in questo caso un codice linguistico che, in qualche modo, le cancella.

La cultura della differenza sessuale non può che essere omosessuale. Ma utilizzare il termine per definire qualunque donna all’interno di questo progetto di costruzione collettiva, lo rende generico, incapace di esprimere una relazione che, pur essendo omosessuale in senso lato, è anche sessuale in senso ristretto. Cioè si articola tra due donne che, complici o meno in un progetto politico, hanno comunque un rapporto di sesso. Se l’appartenenza al genere è significativa rispetto alla costruzione di una cultura della differenza sessuale, non si vede perché il fatto che il corpo del mio desiderio sia un’altra, e non un altro, debba essere così irrilevante. Con questo non voglio affermare che la relazione sessuale con un’altra donna sia di per sé fondante una cultura al femminile. Solo mi sembra contraddittorio negarle qualunque significato.

Inconcepibili, poi, mi sembrano le equazioni lesbismo=confusione e omosessualità=separatismo. Non capisco perché la prima definizione si presti ad essere collegata ad una visione acritica del mondo, mentre la seconda risulti esente da analoghe suggestioni, per quanto sia stata da sempre utilizzata anche in gruppi misti. Al contrario di lesbismo che, in Italia, ha una tradizione “colta”, proprio nel senso delle donne.

Il Movimento lesbico – che in Europa o nel Nord-America, soprattutto, nasce separato, spesso in antagonismo, comunque differenziato dal Movimento delle donne, con punte radicali di insofferenza – si sviluppa in Italia all’interno del Femminismo. Se una critica può essere fatta alle lesbiche politicizzate italiane, è quella di essersi autolimitate e, a volte, di aver accettato la propria cancellazione, per il timore di provocare spaccature nel Movimento. Questa è la nostra storia. Ignorarla o travisarla significa ignoranza di una parte della storia delle donne. Fino agli anni Ottanta, di lesbismo si è discusso, parlato, polemizzato solo nei collettivi femministi, nei quali la presenza delle donne lesbiche è sempre stata significativa. Non c’erano altre voci. Mute erano le pochissime donne che si riconoscevano nel FUORI. Senza desiderio di parola politica le lesbiche che si ritrovavano in aggregazioni spontanee. Mai dichiarate, per non turbare l’unità delle donne della sinistra, le lesbiche dell’UDI.

Il primo tentativo di parola autonoma delle donne lesbiche – il Convegno internazionale del 1981, organizzato dall’ILIS (International Lesbian Information Service) di Torino, ignorato, forse per difetto di purezza originaria, dalle cronologie del lesbismo femminista – non ha dato riscontri diversi. Contro la polemica delle lesbiche radicali francesi che volevano dichiarare la guerra aperta alle ”etero-flic”, c’è stata una tenuta generale di analisi, che ha sottolineato la volontà delle partecipanti italiane di confrontarsi all’interno del dibattito femminista, la scelta di una linea separatista, il rifiuto di eccessi ideologici. Non a caso, l’assemblea decideva il distacco dell’ILIS dall’IGA (Organizzazione internazionale dei Gay).

Gli incontri e i convegni successivi sono stati organizzati sempre dal punto di vista della crescita dei rapporti tra donne, da gruppi femministi, o da donne che nel Movimento si riconoscevano. Dove un’analisi è nata, è stata nel senso di approfondire una politica di separatismo – nel senso di ricerca tra donne di una parola di donne -, di costruire un’etica dei rapporti, di ricollegare fili di storie isolate per portare avanti insieme un dibattito articolato. Se un discorso si è rifiutato, è stato quello che proponeva schieramenti, autocompiacimento dell’oppressione, richieste acritiche di diritti civili.

Questo è l’inizio del Movimento lesbico in Italia. Un tentativo faticoso, faticato, un discorso che cerca di articolarsi e spesso si sfilaccia nella difficoltà dei collegamenti e delle vite. Anche là dove si è verificato un distacco, è stato più sofferto che sottolineato. Non solo contrapposizione, ma scelta di un momento di riflessione tra pratiche di vita simili che vogliono darsi reciprocamente visibilità.

Non si capisce, analizzando questa storia e ripercorrendone le tappe, in quale tempo e luogo dovrebbe essersi organizzato questo Movimento lesbico così acritico, plagiato dal mondo, rissoso e antifemminista da rendere pericolosa l’utilizzazione del termine “lesbica”. Altro è il discorso se si parla di lesbiche non politicizzate, o di posizioni singole, a volte anche espresse in convegni o incontri collettivi. Che l’ottusità, la rigidità ideologica, l’estremismo siano spesso presenti, nel Movimento e fuori, tra le donne – siano esse lesbiche o eterosessuali – non è un segreto. Ma in un mondo che sbandiera superficialità e settarismo, non vedo perché proprio le donne lesbiche rappresentino lo scandalo. Né capisco perché la critica venga spesso proprio da donne che vivono un rapporto sessuale con altre donne. A meno di risalire ad un complesso, piuttosto generalizzato tra le donne lesbiche, che coprono il malcelato disagio di sentirsi “diverse”, giocando costantemente il ruolo di “prime della classe”. Come fosse appunto scandaloso, vivendo nel mondo, aver assorbito la mentalità del mondo.

Sorge il sospetto che ci sia, in questa scelta di linguaggio così contraddittoria e, in fondo, poco e confusamente motivata, non la paura di assumersi un’etichetta scomoda – che sembrerebbe eccessiva – ma forse il velato snobismo di prendere le distanze da tutto ciò che nel termine “lesbica” richiama il concetto di ghetto. Come luogo chiuso, coatto, perdente. Luogo di una cultura che non ha diritto di cittadinanza, né può averlo, perché nell’ipotizzarsi chiusa contiene, già all’origine, la sua impossibilità.

Se questa analisi è vera, evidenzia un paradosso che sembra incredibile resti sommerso. Noi abbiamo voluto una parola nostra che ci dicesse, rifiutando qualunque definizione articolata da un corpo altro. Noici siamo autonominate soggetti di desiderio. Ma, per la cultura del mondo, donna era – ed è – sinonimo di ghetto. Questo non ha impedito, e non impedisce, la nostra ricerca. La gabbia dell’etichetta prefabbricata, inappellabile, ha cominciato a cedere quando il ghetto-donna si è guardato, riconosciuto, parlato. Neanche alle donne abbiamo permesso di fermarci. Eppure la polemica più aspra, la smentita più ostile ci è venuta proprio dalle donne. Come dalle donne ci viene oggi la seduzione del recupero. Non ci siamo scandalizzate di questa resistenza, l’abbiamo analizzata. Riconoscerci è stato anche assumerci le nostre contraddizioni. Sostituire ad un moralismo indotto una presa di coscienza che sapesse dare lettura di una storia di oppressione, che non si fermasse ai resoconti autoconsolatori della miseria, ma costruisse pratiche di espressione.

A questo punto, sembra quasi che l’incapacità di analisi, di tentativo di parola, si sia concentrata in un luogo astratto, di nuovo mitico, slegato dalle nostre vite e dai nostri corpi, in cui tutto ciò che è stato, almeno in parte, chiarito altrove, viene ammucchiato e si ricostituisce in massa rigida. Come se lo sforzo collettivo di autosuperamento fosse stato così grande e impietoso da non sopportare un altro passo. Complici le donne lesbiche, l’immaginario collettivo ridisegna ai margini della storia delle donne il lesbismo come gabbia.

Definito da altri attraverso coordinate fisse, luogo di corpi assenti, il ghetto è non luogo. Ed è facile rifiutare questa dimensione astratta, che ha nome codificato prima ancora di essere territorio. Ma nella storia di ogni donna lesbica, a destrutturare, anche se in maniera minima, il codice, c’è sempre stato il peso di corpi che la materialità diceva tangibile. Prima di imparare a nominarci, abbiamo imparato a nominare il corpo dei nostri incontri, quindi a leggere il luogo astratto come territorio. Chiuso da confini, obbligato, ma comunque luogo di appartenenza, di radicamento. Nessuna di noi credo sia potuta sfuggire a questo passaggio. Dal panico di essere somiglianti a nessuna, quindi inascoltate e indicibili, siamo uscite solo incontrando il nostro desiderio nel desiderio di un’altra.

Non c’è possibilità di sapersi, cioè di conoscersi nell’espressione del proprio desiderio, se questo desiderio resta nel vuoto. Sapersi è vivere una concretezza, o comunque riconoscersi in una possibilità. Opporre al vuoto un corpo che si esprime. Il desiderio dell’altra mi restituisce esistenza perché rende possibile una materialità di rapporto tra corpi presenti. Riconoscere l’altra nell’espressione del suo desiderio è porre esistente l’espressione del mio desiderio. Che senza l’altra, simile, non potrebbe essere detta. Il ghetto è stato anche questo, uscire dalla solitudine e imparare il senso di una somiglianza che doveva essere detta, perché ognuna di noi si dicesse esistente. Anche là dove modalità e percorsi di vita sembrano così diversi da rimandarmi estraneità, c’è un segno che noto, riconoscendolo mio. Il segno di un desiderio che ha costretto me e l’altra a nominarci nominandolo. E che ci rende, che lo vogliamo o no, l’una all’altra visibili.

Ma ghetto è stato anche altro. In questo territorio, da cui oggi prendiamo distanze, identificandolo come luogo in cui si sono agiti necessità, bisogni, ricostituzione della convenzione, rassicurazione, abbiamo costruito le modalità del nostro reciproco riconoscimento. Ci sono state pratiche di rapporti, comunicazione di vite e di percorsi, una socialità meno superficiale – a volte – di quanto abbiamo voluto dirci, più problematica – a volte – di quanto vogliamo ammettere. Qui siamo cresciute nella conoscenza di noi. Perché in questo territorio limitato, o ai suoi margini, abbiamo, se non altro, dovuto cercare quell’una, con un nome, una faccia, una storia con cui costruire una materialità di rapporto che non fondasse sull’immaginario. Come dice Liana Borghi: “Il sesso non fa una lesbica, ma una lesbica fa sesso. Il che necessita di altre lesbiche”. Come di altre lesbiche necessita un desiderio di crescita, perché non c’è possibilità di andare avanti in un percorso solitario, solipsistico, privo di confronto. E le altre lesbiche, inevitabilmente, che vivano in gruppo o solitarie, vengono dal ghetto. Nel senso che sono il ghetto. E il ghetto è quello che le lesbiche riescono a farlo essere.

Un immaginario di difesa ci fa credere di poter prendere distanze da un luogo per radicarci in un altro, in cui abitare cambiando nome e maschera, o costruisce l’utopia dell’isola felice ai confini del mondo. Ma la presa di distanza e la dimensione dell’utopia sono ambedue aspetti di una dimenticanza, di una negazione di storia. Definire il lesbismo un ghetto di emarginazione, di falsa trasgressione, di tentativo di normalizzazione, è definire nello stesso tempo un percorso che è stato – che spesso ancora è – il mio. Così come, d’altra parte, definirlo in termini di comunicazione, senso della collettività, uscita dall’isolamento, gioia di un’espressione, sforzo di articolare il desiderio, è descrivere l’altro aspetto della mia vita. Comunque io lo guardi, il ghetto ha la mia faccia. Di cui non posso fare a meno, semplicemente perché è la mia, e non so pensarmi con una faccia diversa. Allora il problema non è uscire da un luogo/non luogo. E’ radicarsi in sé. Restituirci l’una all’altra l’immagine di noi come luogo. Restituirci un’appartenenza di cui la nostra voglia di crescita costruisce i connotati.

Un’appartenenza dinamica – questo essere simultaneamente fuori e dentro, radicandosi in un percorso di modifica, che dà ragione e non ripudia una storia e una concretezza, che assume sia il ritardo che l’anticipazione che ho io su di me, e che hanno le donne lesbiche sulle donne lesbiche – ha bisogno di essere nominata in modo non generico, ma preciso. E nominare non è costruire un percorso, né garanzia di approfondimento, ma nomino quello che cerco e non quello che abbandono. Se penso la mia vita in astratto, dico che sono una donna e che il corpo del mio desiderio è una donna. Ma se penso il mio quotidiano, il progetto che vi è inscritto, il corpo di quel progetto, non penso “una donna”, penso “quella donna”. E “quella donna”, oggi, è lo spostamento del mio progetto, la sua possibilità di espressione concreta, il corpo con cui mi confronto per dirmi il mio desiderio, e che segna profondamente quel desiderio. Come lo segnano le donne che amo, con cui vivo la mia ricerca, che provocano le mie domande. Che sono la materialità del mio progetto. Loro e non altre. Non a caso donne lesbiche. Ma dietro ognuna di queste donne ci sono state altre storie, altri percorsi di desiderio, altre donne, che hanno lasciato tracce incancellabili su quei corpi – e la loro espressione di desiderio – che oggi sono il mio progetto di rapporto. Se è vero che le donne sono la mia possibilità di sapere il mio corpo, le donne lesbiche sono l’unico mezzo di conoscenza che ho per dirmi il desiderio di quel corpo.

Per questo dico che sono una donna lesbica…

Perché donna lesbica femminista

L’affermazione di un soggetto donna, titolare di un percorso di desiderio, che si sviluppa nel Femminismo, trova le donne lesbiche in un rapporto di squilibrio con la norma particolarmente complesso. In una cultura in cui il corpo femminile è costantemente negato, la donna lesbica si trova, senza volerlo, ad essere trasgressione prima di essere una che trasgredisce. E’ colei che, non solo rifiuta la soggezione ad un desiderio che le risulta estraneo, ma che si afferma come corpo desiderante. Contraddittoriamente, cioè, l’assenza storica in cui la norma la fissa in quanto donna, è vanificata dal suo essere soggetto – confuso – di un desiderio attivo – confuso, ma non abbastanza da impedirsi una qualche espressione. In una cultura che logicizza, rappresenta l’eccesso, perché dice l’unica parola proibita, quella del desiderio che sfugge alle categorie. E la dice con il suo corpo. La logica della norma è interrotta dalla materialità di due corpi di donne che si incontrano e “agiscono” un desiderio che non era ipotizzabile. Rendendo così esplicito che questo desiderio ha le sue ragioni che la ragione non conosce affatto.

Parallelamente, si apre un’altra contraddizione. Due corpi simili chiamano gesti simili: la materialità fra due corpi di donne interrompe e capovolge la dialettica dei contrari su cui si basa il potere. Si evidenzia un altro eccesso che la cultura non può assorbire attraverso le sue categorie.

Il primo problema che si pone alla donna lesbica quando il fatto concreto di un rapporto con un altro corpo di donna l’ha resa – suo malgrado – eccesso e trasgressione, è quello di trovare una mediazione normalizzante che le renda accettabile la sopravvivenza. Di tentare, cioè, una riduzione dell’eccesso. In mancanza di uno spazio in cui confrontare le intuizioni che il contatto con l’altro corpo simile le comunica, storicamente incapace di vivere come dato di conoscenza i messaggi del suo corpo, per definizione muto, la donna lesbica costruisce un adeguamento a ruoli e modelli prestabiliti, per ritrovare un minimo di equilibrio. Con il mondo. Perchè l’equilibrio di sé con sé le è costantemente interrotto da quell’approccio di materialità che sperimenta con l’altra, e che rappresenta una modalità di conoscenza malgrado tutto. C’è un sapere del corpo che resta, anche se la testa lo rimuove. Lo squilibrio insanabile di tutte le donne lesbiche, anche di quelle che aderiscono alla ruolizzazione più convinta, nasce da qui.

La rimozione dei segnali di un corpo, che si rifiuta di considerare interscambiabile esistenza e sopravvivenza, si riflette nel continuo sforzo delle donne lesbiche di costruirsi mozioni d’ordine. Per assopire sensi di colpa, abbiamo sviluppato un iper-protettività, a volte ossessiva, ci siamo assunte il compito di essere le crocerossine del mondo. La nostra tradizione storica è fitta di esempi di come abbiamo cercato di trovare un ruolo lasciando che gli altri invadessero con i loro problemi le nostre vite. Disponibilità, assistenza, super-professionalità sono state la difesa con cui abbiamo tentato di farci perdonare con la bravura, l’efficienza, l’ordine e la disciplina, l’intuizione confusa, ma profonda, di essere, malgrado tutto, indisciplinate. D’altra parte la scelta di un’emarginazione volontaria è stata l’esatto opposto del tentativo di togliere al mondo la possibilità di emarginarci. Analoga via abbiamo percorso nei nostri rapporti, costruendo clandestinità, mimetismo, o al contrario adeguamento al modello emancipatorio di coercizione al sesso. Tutti tentativi di normalizzazione. Abbiamo provato tutto. Complici con il mondo contro di noi.

Il Femminismo è stato lo spazio di respiro in cui, per la prima volta, andare a indagare in profondità, e collettivamente, il senso di quella trasgressione che avevamo vissuto quasi inconsapevolmente, o di cui avevamo radicalizzato gli aspetti più formali, lasciando fuori proprio le intuizioni nate dall’incontro dei nostri corpi, che rimandavano a una cultura altra, tutta da costruire. Una cultura necessariamente al femminile. La ricerca delle donne di una parola loro che le dicesse, rifiutando le definizioni fabbricate da un corpo “altro”, la riappropriazione di tutto ciò che nelle categorie era annullato – lo scarto, la lettura trasversa -, il rigetto della dialettica dei contrari, il riconoscimento della titolarità del proprio desiderio, restituiscono alle donne lesbiche la coscienza che il loro disagio, che sembrava isolato, eccentrico, eccessivo, si inserisce perfettamente nel disagio di tutto il genere. In questo cercarsi insieme, che ricollega esperienze e pratiche diverse in una stessa ottica, e scompagina gli schemi normativi, le donne lesbiche si trovano, per la prima volta, inserite in una trasgressione che coinvolge tutte le donne. Una trasgressione cosciente e voluta: ritrovarsi, tra donne, complici. Che per il fatto di essere condivisa dà forza e non provoca panico. Cioé permette un’analisi più costruttiva e meno difensiva, la ricerca del senso di sé che vada oltre la radicalizzazione formale e le contrapposizioni.

Parallelamente il Femminismo apre spazi di dibattito fra donne, crea movimento e circolazione di corpi, e delle idee di quei corpi. Allarga a dismisura lo spazio sociale, che per le donne lesbiche era sempre stato più che ristretto, recintato. Nello sforzo generale di autodefinizione, il lesbismo ha soprattutto spazio di parola e di ascolto. Tra le donne trova il clima collettivo per dire, ma soprattutto per dirsi. Dalla forma più elementare, contarsi – che per una minoranza non è irrilevante, per quel tanto di rassicurazione che inevitabilmente comporta – al tentativo di analizzare pratiche di rapporto. Concrete, e inserite nella concretezza di un corpo sociale donna che comincia ad autolegittimarsi.

L’attenzione su di sé, al di là delle voci del mondo, il tentativo di parola sulla propria sessualità, oltre le stratificazioni normative, mentre ricollega la strada delle donne lesbiche ed eterosessuali nel riconoscimento di un’ignoranza indotta e del desiderio comune di uscirne, e della reciproca appartenenza, apre necessariamente l’indagine sulle modalità, le confusioni, le somiglianze che nascono dall’individuare una donna come corpo del desiderio. Si afferma l’esigenza di una chiarezza sulla propria vita, che non nega la somiglianza con ciò che ha segnato la generalità delle vite delle donne, ma cerca di approfondire il confronto anche tra pratiche di intimità simili.

Radicarci nella somiglianza poco sarebbe servito, se non avessimo spostato la nostra pretesa tentando di imparare a mettere in gioco le differenze, a costruire un’appartenenza dinamica. Ma questo, a sua volta, ha comportato una necessità di approfondimento dell’espressione concreta del proprio desiderio, delle contraddizioni che quell’espressione, proprio quella, generava.

Da qui, leggendo le nostre storie nella storia di un dibattito collettivo, abbiamo ribaltato il senso di ciò che consideravamo trasgressione, abbiamo imparato il valore di quello che per le categorie è scarto, una modalità di lettura che non azzerava noi né le altre donne, scoperto le nostre ripetitività, ma anche la nostra forza. E soprattutto la modifica di un ragionamento che si costruisce come “percorso” di trasgressione. Da qui siamo partite per riuscire a decifrare le mozioni d’ordine che sottendevano, e vanificavano, il nostro preteso disordine, per prendere distanze reali dalla logica del mondo e cominciare a strutturare un linguaggio che desse ragione dei nostri corpi e ce li restituisse interi.

Per questo dico che sono una donna lesbica femminista.

[1] Non si è visto.

Può un luogo nella chiusura trovare una nuova forma? Può trovarla pur mostrandone i segni profondi che ne annullano la sua primaria funzione di accoglienza?

Può un luogo nella chiusura trovare una nuova forma? Può trovarla pur mostrandone i segni profondi che ne annullano la sua primaria funzione di accoglienza?

I documenti visivi che illustrano la mia origine sono dunque strutturalmente discontinui, cosparsi di interruzioni, di assenze e mancanze, non sono lineari ma puntiformi: per arrivare a una conoscenza di ciò che accadde è necessario – come nel gioco della Settimana Enigmistica – unire tra loro i puntini e scoprire cosa viene fuori. Una circostanza che per un filologo, per uno storico oppure – per avvicinarci al contesto nel quale ci troviamo – per un conservatore museale può costituire un problema oggettivo; meglio sarebbe avere a che fare con documenti che somiglino a un occhio che implacabilmente guarda senza mai dimettersi dal proprio sguardo, vale a dire a un pieno. Per un narratore invece le cose stanno in un altro modo: a un narratore i vuoti tornano utili, le fratture sono il suo patrimonio, la mancanza il suo nutrimento naturale (non essere riuscito a trovare la terza bobina mi innervosisce, certo, ma allo stesso tempo mi sta bene, crea un’occasione).

I documenti visivi che illustrano la mia origine sono dunque strutturalmente discontinui, cosparsi di interruzioni, di assenze e mancanze, non sono lineari ma puntiformi: per arrivare a una conoscenza di ciò che accadde è necessario – come nel gioco della Settimana Enigmistica – unire tra loro i puntini e scoprire cosa viene fuori. Una circostanza che per un filologo, per uno storico oppure – per avvicinarci al contesto nel quale ci troviamo – per un conservatore museale può costituire un problema oggettivo; meglio sarebbe avere a che fare con documenti che somiglino a un occhio che implacabilmente guarda senza mai dimettersi dal proprio sguardo, vale a dire a un pieno. Per un narratore invece le cose stanno in un altro modo: a un narratore i vuoti tornano utili, le fratture sono il suo patrimonio, la mancanza il suo nutrimento naturale (non essere riuscito a trovare la terza bobina mi innervosisce, certo, ma allo stesso tempo mi sta bene, crea un’occasione). Buona parte di tutto ciò che il museo conserva al suo interno riguarda – lo accennavo prima – quelli che in sintesi possiamo descrivere come strumenti di misurazione dell’umano; qualcosa il cui principio è riassunto nella storia di Procuste, che, si narra, appostato lungo la strada che conduceva da Eleusi ad Atene, costringeva i viandanti a distendersi su un letto scavato nella pietra che gli serviva da unità di misura: a chi era troppo alto Procuste tagliava i piedi, chi invece non era alto abbastanza subiva una trazione delle gambe fino a raggiungere la lunghezza del letto. Procuste era cioè un uniformatore, qualcuno che riportava l’eterogeneità delle cose a una dimensione omogenea avendo ben radicata in mente un’idea fisica di umano alla quale pretendeva che ognuno – nonostante ognuno sia naturalmente differenza – si conformasse.

Buona parte di tutto ciò che il museo conserva al suo interno riguarda – lo accennavo prima – quelli che in sintesi possiamo descrivere come strumenti di misurazione dell’umano; qualcosa il cui principio è riassunto nella storia di Procuste, che, si narra, appostato lungo la strada che conduceva da Eleusi ad Atene, costringeva i viandanti a distendersi su un letto scavato nella pietra che gli serviva da unità di misura: a chi era troppo alto Procuste tagliava i piedi, chi invece non era alto abbastanza subiva una trazione delle gambe fino a raggiungere la lunghezza del letto. Procuste era cioè un uniformatore, qualcuno che riportava l’eterogeneità delle cose a una dimensione omogenea avendo ben radicata in mente un’idea fisica di umano alla quale pretendeva che ognuno – nonostante ognuno sia naturalmente differenza – si conformasse.

*** Moshe Kahn è il letterato e traduttore che per primo ha portato Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo in un’altra lingua. Nella sua carriera ha tradotto in tedesco, oltre a D’Arrigo, autori come Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Roberto Calasso, Luigi Malerba, Beppe Fenoglio, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Andrea Camilleri. Il lavoro su D’Arrigo ha una lunga storia: prima di approdare alla Fischer Verlag (

*** Moshe Kahn è il letterato e traduttore che per primo ha portato Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo in un’altra lingua. Nella sua carriera ha tradotto in tedesco, oltre a D’Arrigo, autori come Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Roberto Calasso, Luigi Malerba, Beppe Fenoglio, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Andrea Camilleri. Il lavoro su D’Arrigo ha una lunga storia: prima di approdare alla Fischer Verlag (

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta (Marco Rossari ha pubblicato un

(Marco Rossari ha pubblicato un

Herberto Helder, Photomaton & Vox, Assírio & Alvim, 1979 – 2006

Herberto Helder, Photomaton & Vox, Assírio & Alvim, 1979 – 2006

(esce domani il romanzo d’esordio di

(esce domani il romanzo d’esordio di