di Gianluca Giraudo

Iacopo Barison e io siamo amici. Siamo amici nell’unica misura che sembra avere un senso nel 2015: su Facebook. So che Iacopo ama dormire lungamente ma non più in là delle 10.30 «perché poi la giornata va sprecata», che guarda la televisione, soprattutto la sera tardi, e che apprezza tanto Sky Arte quanto Masterchef. So che ama leggere, naturalmente. Quando ho appreso della sua candidatura al Premio Strega 2015 con Stalin + Bianca (Tunué), mi è venuto da sorridere. Ho sorriso perché ho cinematograficamente immaginato come deve averlo colto la notizia: un telefono che squilla a volume massimo sul comodino, Ia mano insicura che lo afferra e Iacopo che si accorge, all’ora in cui gli impiegati sono mediamente al terzo caffè, di aver fatto tardi guardando una serie telesiviva o soffermandosi su un fumetto.

Prima di conoscere Iacopo, ero convinto che ci fosse un’età per tutto. Un’età per cominciare ad andare in bicicletta, per osare il primo bacio, per leggere Guerra e Pace e per canticchiare Taylor Swift in pubblico non risultando fuori luogo. Sapevo, come si sanno leggi del mondo che stabiliamo da soli un po’ per dare ritmo agli eventi un po’ per consolarci delle nostre inadeguatezze, che c’è un’età giusta per fare ogni cosa: come scrivere un romanzo a trentacinque anni. O partecipare allo Strega, a cinquanta.

La notizia della candidatura di Iacopo è la rottura di ogni equilibrio. Ho capito non solo che questo giovane scrittore è come me, socievolmente riservato, pigramente ambizioso, ma che sa parlare del nostro tempo: sa dormire fino alle dieci, ma anche scrivere un romanzo molto apprezzato. Sa distrarsi su Facebook, ma anche partecipare allo Strega. Tutto a 26 anni. Il suo immaginario, come emerge chiaramente da Stalin + Bianca, tradisce una passione per Beethoven e la poesia, ma anche molte influenze della cultura pop. Ho capito, in poche parole, che Iacopo rappresenta il bello della sua generazione. È la dimostrazione che se è pur vero che c’è un’età per iniziare a viaggiare, per scoprire i sentimenti, per affezionarsi alle letture impegnative, non c’è un’età giusta per fare di tutte queste esperienze, dell’esperienze di un individuo, un documento leggibile. Non c’è un’età giusta e unica per scrivere. E proprio di questo mi preme parlare con lui.

Iacopo, cosa significa per te, esordiente, ventenne, partecipare allo Strega?

Questa candidatura è il coronamento di un lungo e faticoso percorso. Prima del contratto con Tunué, ci sono state alcune case editrici, anche grandi, che hanno rifiutato il mio romanzo. Per carità, non voglio sindacare le loro scelte, ma certo è un’enorme soddisfazione aver venduto meglio e ottenuto più riscontro critico di quanto faccia il 99% dei loro esordienti. Penso che fosse innanzitutto un problema di età. Spesso, in Italia, la gioventù è vista come una colpa da espiare. Le belle storie,

invece, quelle che dimostrano che in Italia non fa tutto schifo, si scrivono anche dando fiducia ai giovani, non solo rifilandogli la solita manfrina del “si vede che hai talento ma sei ancora acerbo, devi crescere, risentiamoci al prossimo romanzo”. Comunque, ripeto, sono supercontento e non nutro nessun rancore, fa tutto parte del gioco, anche perché questi risultati probabilmente non li avrei ottenuti con una major, che mi avrebbe mandato al massacro e sicuramente avrebbe preferito candidare ai premi importanti qualche autore già famoso piuttosto che un giovane promettente.

Stalin + Bianca ha ottenuto un grande successo, sia in termini di pubblico che di critica, senza considerare la recente vendita dei diritti cinematografici e di traduzione all’estero. Hai mai pensato, scrivendo il libro, che sarebbe potuto arrivare a questi risultati o a muoverti ci son sempre state altre intenzioni?

No, non ci ho mai pensato. O meglio, ci pensavo, ma in modo quasi infantile. Era tutto confinato nella zona dei sogni, come il ragazzino che gira un cortometraggio coi suoi amici e spera, un giorno, di finire al Festival di Cannes. C’è stato un periodo, infatti, in cui tutta questa risonanza mi frastornava, ma ora ci ho fatto l’abitudine. Andare in TV a parlare del proprio libro, ad esempio, è sia bellissimo che molto ansiogeno. Ma accettando queste cose, facendole mie, ne ho ricavato grandi soddisfazioni. Poi è chiaro, il fatto che io sia giovane porta la gente a catalogarmi in automatico come un piccolo genio oppure come uno stronzo, come un impostore che ruba spazio a qualcuno con più esperienza di lui. Sono tutte idiozie, bisogna guardare avanti. Bisogna smettere di dividere gli scrittori – come tutti gli artisti – in “giovani” e “vecchi”. Sono categorie umilianti. Gli scrittori, al massimo, vanno divisi in chi ha qualcosa da dire e chi, invece, non ha nulla da dire ma lo fa lo stesso, con risultati talvolta pessimi.

Che opinione hai del Premio Strega?

Prima della candidatura, non ne avevo un’idea definita. Sapevo quello che si diceva in giro – che vigeva la legge del marketing, che gli editori facevano a gara, eccetera. Forse in passato era così, ma io penso che la candidatura di Stalin + Bianca smentisca almeno in parte tutte queste logiche. La sua candidatura è già un segno di apertura verso l’editoria indipendente. Con Tunué stiamo creando una realtà importante, di forte qualità letteraria, ma soprattutto stiamo dimostrando che, per fare le cose in grande, non servono per forza i calci nel culo, le intercessioni, il potere economico o le parentele importanti. L’editoria non è tutta yin o yang, è fatta di sfumature.

Stalin e Bianca, i protagonisti del tuo libro, viaggiano molto: sia nella realtà del libro sia effettuando una vera evoluzione come personaggi. Dovendo metaforizzare la tua candidatura allo Strega, la vedi più come un traguardo o come un punto di partenza che ti spinge a crescere come scrittore?

Ogni traguardo, per me, è sempre un punto di partenza. Sono fatto così, non riesco proprio a dormire sugli allori. C’è un punto, verso l’inizio del libro, in cui Stalin dice di voler vincere il Festival di Cannes. Anch’io sono fatto così. Quando mi pongo degli obiettivi, evito accuratamente di pormi dei limiti. L’ambizione è un incentivo a lavorare duro e a impegnarsi, non ha nulla a che vedere con la presunzione, seppur il confine sia molto sottile. Se non credi in te stesso, d’altronde, è assai improbabile che gli altri vogliano credere in te.

Tra i vincitori delle passate edizioni dello Strega c’è qualche autore che ami o cui, per ammirazione o spirito di identificazione, ti ispirerai per affrontare la gara?

Se intendiamo i vincitori di qualsiasi edizione, mi piacciono molto Alberto Moravia e Dino Buzzati. Negli ultimi anni ho apprezzato Sandro Veronesi e Tiziano Scarpa, ma anche Niccolò Ammaniti. Per ragioni anagrafiche, invece, mi sento in qualche modo legato a Paolo Giordano. La candidatura allo Strega comporta una certa pressione – gestirla da ventiseienne è ben diverso che gestirla da cinquantenne. A quest’età, infatti, non si può ancora esser saggi come il maestro Miyagi, ma ci si può permettere una freschezza e un’incoscienza che dopo, da cinquantenne, risulterebbe ridicola.

Stalin + Bianca fa parte della collana di narrativa della Tunué, nuova e piuttosto “sperimentale” nella linea editoriale. Che importanza ha avuto il lavoro svolto dalla tua casa editrice per il successo del libro e, di conseguenza, per la candidatura allo Strega?

La collana per cui sono uscito è diretta da Vanni Santoni, quindi nella maggior parte dei casi mi sono interfacciato con lui. Gli devo moltissimo, una buona percentuale di ciò che ho ottenuto è stato anche merito suo. Il resto di Tunué, comunque, ha svolto un ruolo fondamentale. Basta pensare alla traduzione del libro in Colombia e alla vendita dei diritti per tutta l’area di lingua castigliana – che, se non sbaglio, è la seconda lingua più parlata al mondo, quindi è possibilissimo che il romanzo venga tradotto anche in altri Paesi. Si è trattato, com’è giusto che fosse, di un lavoro di squadra.

Tornando al Premio, ti spaventa di più il confronto con un autore-fantasma come Elena Ferrante o la concorrenza dei grandi gruppi editoriali? Come vivrai la sfida?

Trovo molto divertente la definizione di autore-fantasma che hai affibbiato alla Ferrante. Vorrà dire che per farcela chiameremo i Ghostbusters. A parte gli scherzi, se devo essere sincero, mi spaventano tutti e non mi spaventa nessuno. Il libro ha avuto oltre cento recensioni, su tutte le principali testate, il che significa più rassegna stampa del 90% degli altri concorrenti, e senza nemmeno essere uscito per una

major, il che significa che ha una sua forza. Insomma, credo nel mio libro e sono convinto che possa giocarsela con chiunque. Se un romanzo come questo – pubblicato da un editore indipendente, il cui unico parametro è la qualità dei testi – riuscisse a finire in dozzina, farebbe onore anche allo Strega in sé. Vorrebbe dire che badano a come vanno effettivamente le cose, e non solo alle logiche di potere.

La notizia dello Strega arriva a pochi mesi dalla notizia della vendita dei diritti cinematografici del libro alla Redibis di Daniele Segre e Daniele De Cicco: quale delle due ti ha stupito o emozionato maggiormente?

Non so, il mio romanzo è pieno di riferimenti al cinema, quindi in un certo senso strizzava già l’occhio a quella forma d’arte. Ho sempre sperato che uno dei miei libri, un giorno, potesse diventare un film, ma non pensavo che sarebbe accaduto con Stalin + Bianca. Per quanto riguarda lo Strega, direi che vale lo stesso discorso.

Oltre alla prossima trasposizione cinematografica, i diritti di Stalin + Bianca, lo ricordiamo, son stati venduti per la traduzione in castigliano alla Rey+Naranjo. Temi di più il pubblico ispanofono, quello delle sale cinematografiche o la giuria dello Strega?

Penso, francamente, che un autore non debba mai e poi mai temere il suo pubblico, qualunque esso sia. Se non ci fosse il pubblico, i nostri lavori sarebbero degli specchi e basta, oppure una forma di masturbazione. Senza i lettori, gli autori sarebbero soltanto dei pazzi che parlano da soli. Questa è una cosa che molto spesso tendiamo a dimenticare. Il pubblico è libero di farsi una sua opinione – positiva o negativa che sia – ma è basilare per l’esistenza e la diffusione dell’opera.

Stalin + Bianca si caratterizza per l’assenza dei nomi di città, Paesi, e per una contestualizzazione temporale “poco nitida”: questo favorisce l’adattamento della storia su altri media o in altre culture?

Assolutamente sì, o almeno questa era la mia intenzione. Volevo che chiunque, in qualunque forma, potesse riconoscersi nella mia storia. Mi piaceva pensare che il lettore, ma più in generale il fruitore di Stalin + Bianca, potesse avere un ruolo attivo nei confronti dei personaggi, delle ambientazioni, della cronologia degli eventi, eccetera. Non volevo che leggesse la mia storia e basta, con lo stesso spirito con cui si guarda un programma in TV. Volevo che ne fosse parte, che potesse proiettarci sopra il suo vissuto e le sue esperienze. Sapevo fin dall’inizio che questo tipo di approccio sarebbe stato rischioso. C’era il pericolo di risultare generici oppure approssimativi. Ad oggi, però, stando ai riscontri che ho avuto, posso dire che l’esperimento è riuscito.

In altre interviste hai parlato della tua passione per il cinema e dell’intenzione di avviare una carriera da sceneggiatore o regista: lo Strega potrebbe convincerti a continuare nella narrativa o il cinema rimane un obiettivo primario?

Continuerò sempre a scrivere libri, indipendentemente da come e quanto lavorerò nel mondo del cinema. La narrativa – per me, per la mia vita, per il mio equilibrio – è davvero troppo importante. Quando non scrivo sto male, come le piante che appassiscono se non le bagni. È una specie di forza superiore a cui mi aggrappo, sia nel bene che nel male, allo stesso modo con cui i credenti si aggrappano alla fede.

Qual è, in definitiva e secondo la tua opinione personale, il segreto del successo di Stalin + Bianca? Che funzioni come libro – per la trama, lo stile, i personaggi – o perché descrive tensioni molto contemporanee in cui è impossibile non identificarsi?

Non saprei, è difficile da stabilire. Thoreau diceva che il vero successo è fare della propria vita ciò che si desidera. Io volevo scrivere questa storia – la storia d’amore e di viaggio fra due adolescenti con diversi problemi – e l’ho fatto con un certo trasporto, credendoci fino in fondo. Penso che il lettore abbia apprezzato la mia sincerità. Volevo spiegare cosa significhi essere giovani oggi, nel 2015. Ero stufo di leggere romanzi di formazione scritti da autori in crisi di mezz’età. È ora che miei coetanei si riapproprino della loro voce, sia collettiva che individuale.

Sulla cover di Vulnicura

Sulla cover di Vulnicura

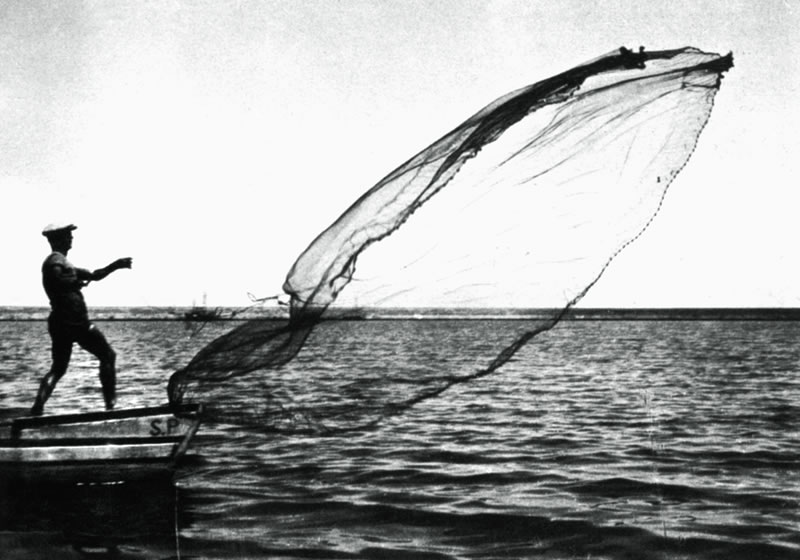

avviene l’incontro tra documentario e avanguardia, fra cinema sperimentale e cinema verità e il paesaggio urbano diventa un laboratorio di innovazione formale, attraverso la trasformazione artistica della realtà quotidiana. Nel 1929 Jean Vigo [1905-1934], un’infanzia complessa, segnata dall’assassinio in carcere, fatto passare per suicidio, del padre, l’anarchico Eugeni Bonaventura de Vigo i Sallés, che si firmava Almereyda, anagramma di “y’a la merde“, dalla salute fragile e da lunghi anni di collegio, con i soldi ricevuti dal padre dell moglie, Elizabeth “Lydou” Lozinska, fa un viaggio a Parigi e si compra una cinepresa professionale di seconda mano Debrie Parvo 35 mm. Per qualche settimana fa l’assistente volontario a Léonce-Henry Burel, direttore della fotografia dei film di Abel Gance. Poi fa ritorno a Nizza, in Costa Azzurra, dove è costretto a vivere a causa dalla tubercolosi che lo affligge dagli anni dell’adolescenza e che lo porterà di lì a pochi anni, il 15 ottobre 1934, alla morte.

avviene l’incontro tra documentario e avanguardia, fra cinema sperimentale e cinema verità e il paesaggio urbano diventa un laboratorio di innovazione formale, attraverso la trasformazione artistica della realtà quotidiana. Nel 1929 Jean Vigo [1905-1934], un’infanzia complessa, segnata dall’assassinio in carcere, fatto passare per suicidio, del padre, l’anarchico Eugeni Bonaventura de Vigo i Sallés, che si firmava Almereyda, anagramma di “y’a la merde“, dalla salute fragile e da lunghi anni di collegio, con i soldi ricevuti dal padre dell moglie, Elizabeth “Lydou” Lozinska, fa un viaggio a Parigi e si compra una cinepresa professionale di seconda mano Debrie Parvo 35 mm. Per qualche settimana fa l’assistente volontario a Léonce-Henry Burel, direttore della fotografia dei film di Abel Gance. Poi fa ritorno a Nizza, in Costa Azzurra, dove è costretto a vivere a causa dalla tubercolosi che lo affligge dagli anni dell’adolescenza e che lo porterà di lì a pochi anni, il 15 ottobre 1934, alla morte. “Due giorni dopo, un venerdì, Jean Vigo morì poco prima delle nove di sera, mentre dal suo appartamento si poteva sentire “Le chaland qui passe” suonata da un musicista di strada all’incrocio fra la rue Gazan e l’Avenue Reille. Lydou, stesa di fianco a lui, lo teneva fra le braccia e sembrava non essersene accorta. Poco dopo sfuggì agli amici e si precipitò per un lungo corridoio verso una camera in fondo. Fu riacciuffata mentre stava per buttarsi dalla finestra.” [P.E. Sales Gomes Jean Vigo Le Seuil, 1957]

“Due giorni dopo, un venerdì, Jean Vigo morì poco prima delle nove di sera, mentre dal suo appartamento si poteva sentire “Le chaland qui passe” suonata da un musicista di strada all’incrocio fra la rue Gazan e l’Avenue Reille. Lydou, stesa di fianco a lui, lo teneva fra le braccia e sembrava non essersene accorta. Poco dopo sfuggì agli amici e si precipitò per un lungo corridoio verso una camera in fondo. Fu riacciuffata mentre stava per buttarsi dalla finestra.” [P.E. Sales Gomes Jean Vigo Le Seuil, 1957]

di Francesca Fiorletta

di Francesca Fiorletta