Questo film è nato dal sogno di tre persone, senza nessun produttore alle spalle. E ora quel sogno, per essere realizzato, ha bisogno del vostro aiuto.

Questo film è nato dal sogno di tre persone, senza nessun produttore alle spalle. E ora quel sogno, per essere realizzato, ha bisogno del vostro aiuto.

di Giorgio Mascitelli

Il verbo simultanare, coniato da Marinetti con il significato di rendere o evocare la bellezza della velocità e la magnificenza della frenesia, non ha goduto di grande fortuna: assente o quasi da vocabolari e repertori anche dell’epoca in cui il gran capo del futurismo era accademico d’Italia, tra gli scrittori usato sporadicamente o forse solo da Gadda per prendere in giro lo stesso Marinetti, perfino nel mio programma di scrittura appare sottolineato in rosso come un errore di battitura. Eppure la nostra società non solo simultana, ma simultana alla grande, continuamente, indefettibilmente.

Con l’esclusione di una piccola cerchia di tecnologi, di ricchi ( perché il denaro fa aggio anche sul simultanare) e di anestetizzati affettivamente, ciò oggettivamente fa di noi dei passatisti , ciascuno in misura maggiore o minore a seconda delle sue caratteristiche. Sicuramente il disadatto è più passatista dell’integrato, l’apocalittico più del riformista e il chiaro di luna più della tempesta perfetta, ma chi può dire in tutta coscienza di essere in grado di reggere il ritmo della simultanazione?

Il passatista guarda alle cose con pessimismo, ma questo non è un difetto del passatista, ma della situazione: infatti il passatismo si sviluppa con più frequenza quando il mondo futuro sembra richiedere un enorme sforzo di adattamento, anziché presentarsi come un mondo in cui sarà più facile adattarsi. Il difetto più grande del passatista non è dunque il suo pessimismo perché uno stato d’animo è un difetto passeggero, ma il fatto che, nostalgico del passato o costretto ad arroccarsi su di esso, non ne vede quegli aspetti che già richiamavano quel futuro che tanto gli spiace. Il suo difetto è cioè non capire il passato. Il vantaggio di questo difetto è che esso, a differenza del pessimismo, è emendabile, soprattutto ora che siamo quasi tutti passatisti.

Oggi ci troviamo a vivere in un mondo, come scrive Marc Augè nel suo L’antropologo e il mondo globale, in cui “l’ubiquità e l’istantaneità diventano l’ideale esplicito del mondo globale. Ora, lo spazio e il tempo sono la materia prima di ogni costruzione simbolica, di ogni impalcatura sociale e di ogni elaborazione individuale: l’organizzazione dello spazio e l’impiego del tempo definiscono e riassumono, fin dalla notte dei tempi, l’elemento essenziale delle attività umane.”. Se consideriamo questa osservazione sotto l’aspetto letterario e segnatamente narrativo, è possibile interpretarla come una forma di crisi dell’esperienza o meglio della possibilità del soggetto di fare esperienza e quindi di raccontarla. L’esperienza presuppone un tempo non istantaneo e una spazio non ubiquo. La crisi dell’esperienza, o addirittura la sua distruzione secondo Agamben, è un portato della costruzione della modernità ben prima che essa assumesse la forma globalista che oggi conosciamo.

Quello che l’ideale dell’ubiquità e dell’istantaneità porta con sé non è dunque un salto qualitativo, bensì un’accelerazione o un’intensificazione, che però rende più facile l’incontro con la realtà nella forma dello choc o della contemplazione fantasmagorica. L’esperienza con la sua lentezza narrativa fatica a trovare spazio, come se, dopo essere stata espulsa dall’ambito dei saperi scientifici e positivi, essa non trovasse più posto neanche nell’ambito della costruzione simbolica o culturale del rapporto del soggetto con il mondo. D’altra parte la costruzione di un senso, individuale o collettivo, dell’esistenza ha bisogno di questa elaborazione narrativa di ciò che si vive, che classifichiamo come esperienza.

Ovviamente questo stato di cose non ha una ricaduta immediata e meccanica sulla narrativa propriamente detta, però se prendiamo in considerazione alcuni autori come Houellebecq e Wallace, tra i più significativi della nostra epoca, è possibile notare tracce di tutto ciò. Nei romanzi di Houellebecq per esempio il protagonista vive una fase di pienezza di solito erotica, ma per il nostro discorso potrebbe essere di qualsiasi altro genere, che segue una fase di frustrazione e di cui in seguito viene privato dai capricci del caso, che siano la malattia oppure il terrorismo o l’intraprendenza di una ragazza troppo intraprendente. Caratteristica comune a questi personaggi è l’incapacità di uscire dallo stato di prostrazione in cui versano e di elaborare narrativamente la propria sconfitta, cioè di farne esperienza. Se vi è una qualche rielaborazione, essa è per così dire postuma e proviene da qualcuno che nella storia non c’entra.

Nel caso di Wallace abbiamo personaggi che letteralmente sono condotti al guinzaglio dai ritmi ossessivi di una società che fornisce in quantità industriale emozioni, attrattive, choc ed eventi di ogni genere, senza che sia possibile trovarne un senso o un filo conduttore. Sembra quasi che tutto cominci per la prima volta anche alla centesima. E in effetti essi si rapportano alla loro propria vita come un turista distratto al paese che sta visitando.

Anche nell’attuale successo della narrativa non finzionale o del romanzo documento è possibile ritrovare un riflesso indiretto della crisi dell’esperienza. La sottovalutazione da parte di questi autori dell’elemento finzionale e immaginativo della letteratura, notata da Paolo D’Angelo nella postilla contemporanea al suo Le nevrosi di Manzoni, e la contestuale fiducia nel fatto che la verità della letteratura risieda nel suo incorporare elementi del reale sono segni di una sfiducia nella narratività come elemento di comprensione del mondo. Infatti in letteratura la verità della narrazione non sta nella sua letteralità documentale, ma nella capacità di elaborazione simbolica del testo.

Mi sembra di poter dire che una delle contraddizioni più acute che vive la letteratura nella nostra epoca è quella tra le necessità di elaborare simbolicamente un senso della nostra vita oggi, e dunque verificare le possibilità dell’esperienza, e un’organizzazione sociale che attraverso la predominanza della virtualità ubiqua e istantanea tende a vanificare la possibilità e soprattutto la dicibilità dell’esperienza. Il sintomo dell’urgenza di questo lavoro narrativo è riscontrabile nella diffusa percezione del mondo come un caleidoscopio impazzito in cui tutto accade contemporaneamente perché appunto non c’è più esperienza della dimensione spaziale e temporale lente.

Tale percezione non è falsa in senso stretto, anzi ha una sua parziale verità, ma è solo una delle percezioni possibili e invece tende a diventare un assoluto. E’ assolutizzandola che diventa ingannevole. In questo senso la consapevolezza di non potere tenere il ritmo di questo mondo simultanante e l’accettazione del fatto che siamo superati continuamente mi sembrano le basi da cui un’esperienza può essere vissuta consapevolmente e può essere narrata. Questa consapevolezza è consapevolezza della propria finitudine. Solo nella consapevolezza della propria finitudine è possibile cogliere pienamente che, come nota ancora Augè, l’ubiquità e l’istantaneità non sono che due metafore di un dover essere irrealizzabile perché la vita invero continua ancora nei tempi e negli spazi che le erano propri.

Spero che mi si perdonerà la debolezza di concludere queste righe con l’auspicio che la narrativa diventi un terreno d’incontro tra lettori e scrittori non sprovvisti di o almeno in cerca di questa consapevolezza. Sarebbe la più attuale di tutte le circostanze inattuali.

A Roma, giovedì 19 giugno 2014, alle ore 18:30

presso TEATROINSCATOLA

(Lungotevere degli Artigiani 12)

nel contesto degli incontri a cura di

ESCargot – Scrivere con lentezza

https://www.facebook.com/escargot.scrivereconlentezza

presentazione e letture di

Andrea Inglese

di Maurizio Ceccato

“Informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica. La musica è il meglio”.

— Frank Zappa

1970

22 gennaio: viene collaudato il primo volo commerciale del Boeing 747 da parte della Pan Am.

17 aprile: l’Apollo 13 della Nasa rientra a terra con uno splashdown sull’Oceano Pacifico e salvataggio dell’intero equipaggio.

8 maggio: esce Let It Be, ultimo album dei Beatles.

13 ottobre: negli Stati Uniti viene arrestata Angela Davis, già assistente del filosofo Herbert Marcuse e militante delle Black Panthers.

A dicembre in Italia è approvata la legge 898 “Fortuna-Baslini” che introduce in Italia il divorzio.

Il 21 dicembre Frank Vincent Zappa compie 30 anni.

Qualche mese prima, in agosto, viene dato alle stampe il nono album di Zappa e settimo con le Mothers of Invention. Registrato pressoché dal vivo e quasi interamente strumentale, possiede oltre alla solita ironia (Prelude To The Afternoon Of A Sexually Aroused Gas Mask, con il lungo assolo di risata e il singolo My Guitar Wants To Kill Your Mama), un omaggio a Eric Dolphy (The Eric Dolphy Memorial Barbecue) e una strepitosa copertina firmata da Neon Park.

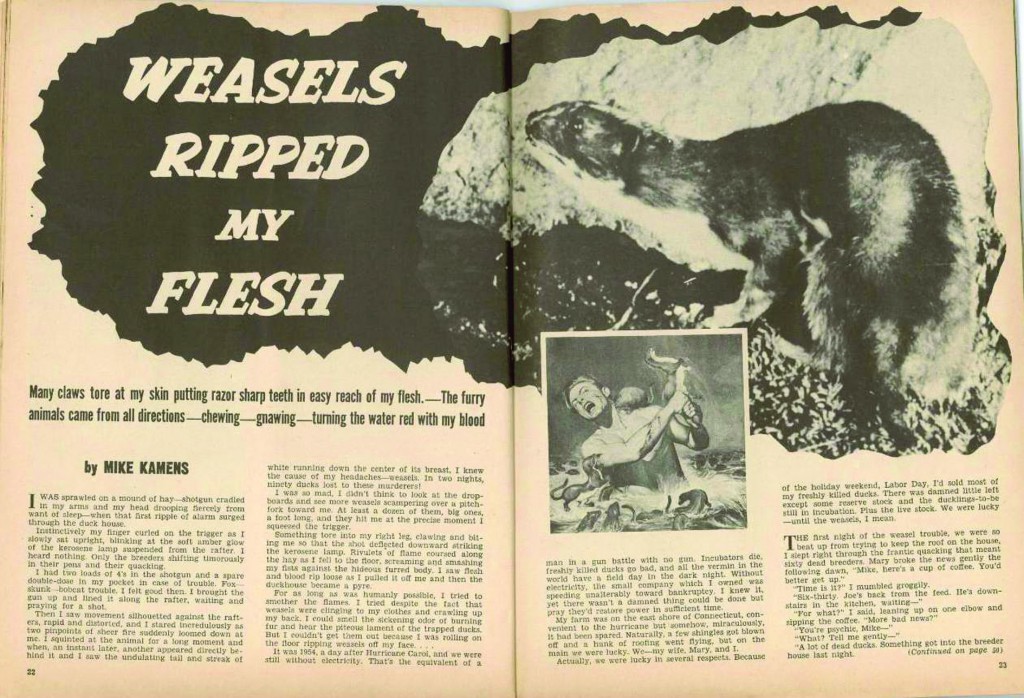

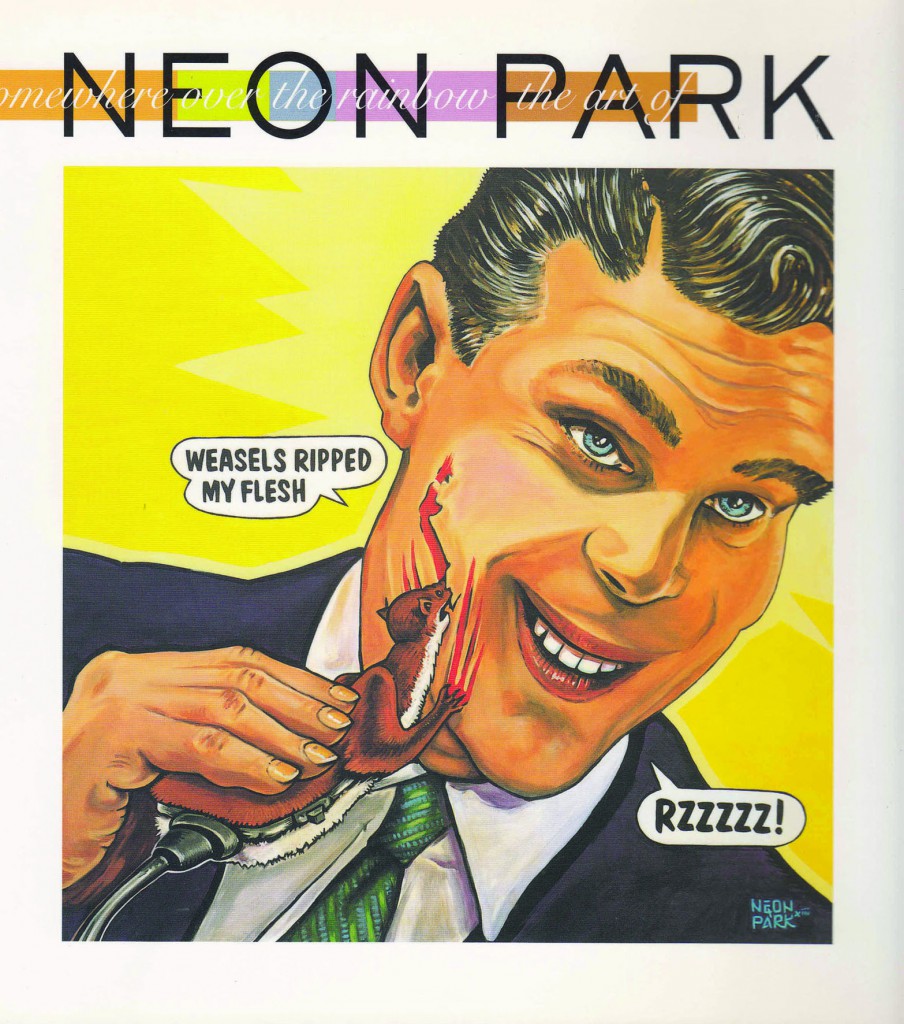

Nato Martin Muller, il 28 dicembre 1940 (sette giorni dopo Zappa), cresciuto a Berkeley, come tutti gli adolescenti ama la lettura (On the Road di Jack Kerouac lo lesse tredici volte) e la musica rock. Inizia a lavorare come pittore con i Family Dog, un gruppo di design di San Francisco che produce poster per i concerti dei gruppi psichedelici degli anni Sessanta. In onore del suo affetto per i colori incredibilmente elettrici gli viene dato il nome di Neon Park. Mentre lavora a questa serie riceve una telefonata da Frank Zappa che gli chiede di scendere a Los Angeles. Zappa era rimasto impressionato dai disegni di Park realizzati per un gruppo chiamato Dancing Food. Così invitò l’artista a disegnare la copertina per l’album delle Mothers of Invention Weasels Ripped My Flesh. Il titolo viene da un articolo apparso nel 1956 su una rivista maschile, «Man’s Life», che Zappa mostra a Park. La copertina raffigura un ragazzo che si trova a torso nudo in uno stagno d’acqua brulicante di donnole, tutte arrampicate su di lui mentre lo mordono e gli squarciano la pelle. Così Zappa disse: “Questo è quanto. Cosa si può fare peggio di così?”

Park prende spunto da quell’immagine e frulla insieme una pubblicità degli anni Cinquanta sui rasoi da barba elettrici Schick, le donnole assetate di sangue, una pittura di ispirazione anni Quaranta (Gil Elvgren divenne un suo riferimento iconico in più riprese) e la pop art con i balloon di Roy Lichtenstein. Lo stile di Neon Park ricco di elementi popular e riferimenti surrealisti è accomunato al movimento della Lowbrow Art, sorto proprio attorno al 1970 a Los Angeles, da un mix di autori di fumetti underground («Zap Comix»), musica psichedelica e hot-rod, intriso di umorismo malizioso e sarcastico che ha dato vita, in seguito, alla corrente pittorica del Pop Surrealism.

Il dipinto di Park, per il quale è stato pagato 250 dollari, rischia però di non vedere la luce. Zappa si scontra con la Warner Bros. per l’idoneità della copertina.

“Evidentemente”, dice Park in un’intervista degli anni Ottanta “ci fu un bel confronto su questa copertina. Non doveva essere nei loro standard anche se oggi sembra abbastanza addomesticata”. Anche dopo che la Warner Bros. acconsentì ad usarla, ci furono molti problemi. “Il disco stampato fu ritenuto offensivo ma io sono rimasto molto soddisfatto e divertito dal risultato della copertina, e così è stato per Frank”, dice Park. “Voglio dire, abbiamo ridacchiato molto”.

John Williams (amico e collaboratore per quindici anni di Zappa) ha dichiarato recentemente che la copertina originale come prevista da Zappa era l’immagine dipinta da Neon Park con la sola parola “Rzzzz” nel balloon. I dirigenti della casa discografica avevano preso le distanze sostenendo che non potevano investire sull’album senza un documento di identità per la band e Zappa andò al tappeto. Così i discografici cercarono un compromesso tra l’immagine considerata oltraggiosa e l’aggiunta di altri balloon con dentro altre scritte identificative, “The Mothers of Invention” e “Weasels Ripped My Flesh”. In Germania il disco venne pubblicato con una copertina differente perché, appunto, ritenuta offensiva. Disegnata da Dieter Boé, la cover, tutta argento e verde, raffigura una bambola di metallo incastrata in una trappola per topi (German “Doll” Cover) che non venne mai approvata ufficialmente da Zappa.

Park proseguirà la sua carriera senza più incrociare Zappa. Disegnerà copertine e grafica per David Bowie, Dr. John, Beach Boys, ma la sua collaborazione più proficua sarà con i Little Feat e il suo leader Lowell George, per i quali dipinse tutte le copertine a cominciare da quella per l’album Sailin’ Shoes, che nel 1991 è stata nominata da «Rolling Stone» tra le migliori 100 copertine nella storia del rock.

Nel 1992, dopo un peggioramento durato un decennio, gli verrà diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA conosciuta anche come morbo di Lou Gehrig). La risposta al medico che gli comunicò la malattia fu: “Non ho mai giocato a baseball”. Park ha continuato a lavorare fino a quando la sua malattia non gli permise più di dipingere, così si è concentrato sulla scrittura di poesie, digitando con un dito sulla tastiera, quando non poteva più tenere in mano una penna.

Martin Muller muore il 1° settembre 1993, all’età di 53 anni; tre mesi dopo, il 4 dicembre, se ne va anche Frank Zappa.

Tre anni più tardi, in suo onore i Little Feat pubblicano l’album Live from Neon Park. Nel 2001 esce Somewhere Over the Rainbow: The Art of Neon Park edito da Last Gasp di San Francisco e La Lus de Jesus Gallery di Los Angeles, un libro che rende omaggio a uno dei più grandi pittori del periodo d’oro del rock’n’roll. La copertina del volume è Weasels Ripped My Flesh.

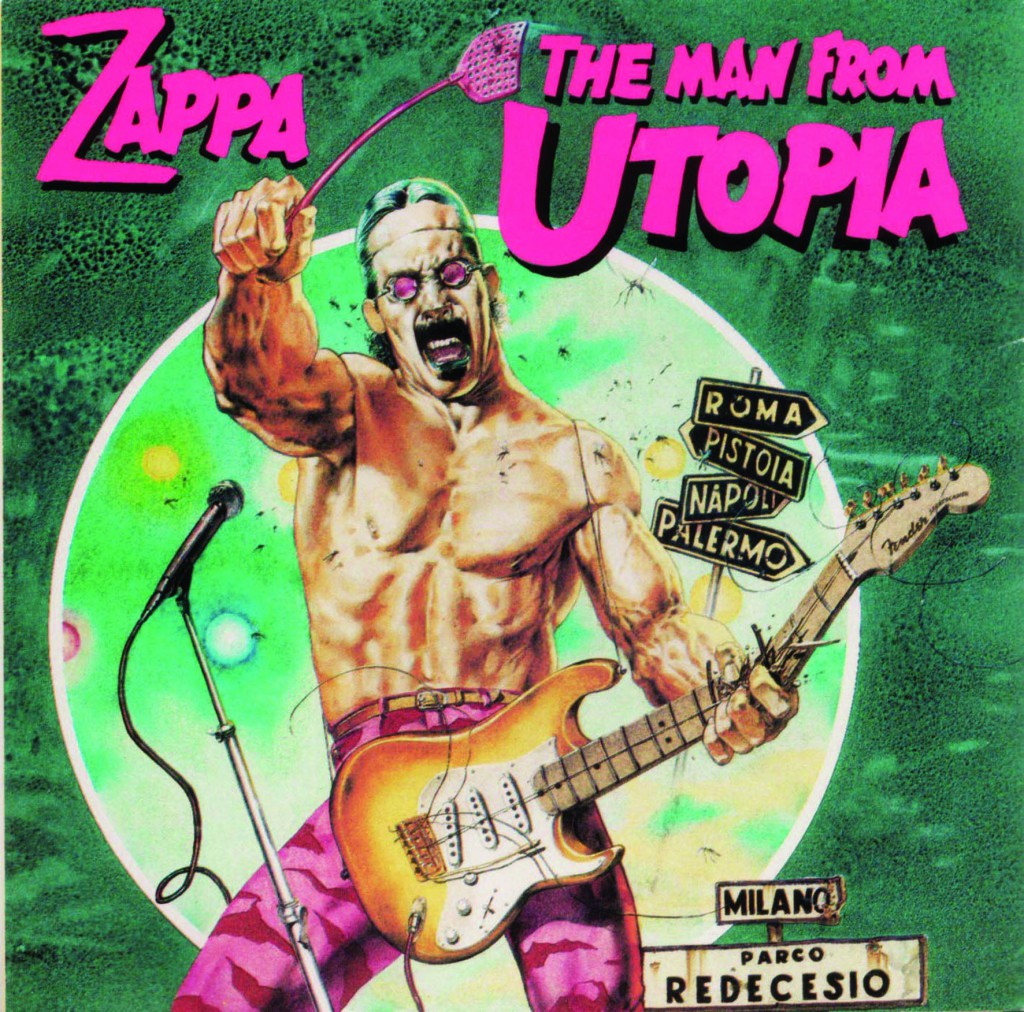

In un cerchio infinito, come un nastro di Moebius, nel 1980, Tanino Liberatore rende omaggio, sulla quarta di copertina del primo numero di «Frigidaire» allo stile e all’idea di Park per l’album di Zappa. Lo stesso Zappa contatterà Tamburini e Liberatore (creatori di Ranxerox) per la cover di The Man From Utopia. Ma questa è un’altra storia.

Lettera a un editore

di

Giorgio Di Gennaro

Lei mi chiede di dirle qualcosa di me. Intanto la ringrazio per l’interesse e la disponibilità; poi, come si fa spesso quando ci si presenta, le dico cosa faccio per campare: sono un operaio meccanico, aggiusto auto, o almeno ci provo (proprio ora, le sto scrivendo dal computer dell’officina, mentre fingo di eseguire una diagnosi a una Xsara Picasso). Lavoro a Roma e vivo fuori dal Raccordo, sono sposato e non ho figli. Ho una laurea in Teoria della Letteratura, conseguita tanti anni fa, in un pomeriggio di Luglio, un Luglio maligno che mi bruciava la pelle e mi faceva sudare.

Il presidente della commissione era un tizio piccolo e sorridente, aveva baffi folti e grigi, e un gilet pieno di tasche, tipo quello dei pescatori o dei cercatori di funghi. Inoltre, indossava un paio di pantaloni color avana e sandali consumati che mostravano alluci grossi e fastidiosi.

Io rimasi sorpreso da tanta sciatteria, e rimasi sorpreso anche da questa parola che mi venne in mente, sciatteria appunto, una parola che non usavo mai, che quasi mi sembrava classista, ma poi mi venne in mente che, insomma, uno non può mettersi a controllare anche i propri pensieri.

Pensai “Cazzo, questo è un presidente di commissione, perché io sono qui con una camicetta e righe mentre lui sembra uscito da Easy Rider?”

E mi scusi, mi scusi sul serio signore se uso parolacce e se getto fango su uno che potrebbe essere un suo collega… Almeno credo insomma; in fin dei conti cos’è che separa un editore da un professore universitario? Magari il metodo; possibile?

Ad ogni modo, lui se ne stava lì, con questo suo volto simpatico e accogliente, così tanto che non fui capace di sentirlo antipatico, oppure ostile. Pensai “Va bene, lui è il presidente, e i presidenti si sa che comandano, io devo solo trovare una fine sensata, una fine burocratica, che dia una ragione a cinque anni di solfeggi mentali, e questa fine si chiama laurea”. Così passai una mano sulla mia fronte e asciugai il sudore di quel mese di Luglio bollente.

Allora quando venne il mio turno, penultimo della giornata, non pensai troppo a Robbe-Grillet, e nemmeno a Butor e al romanzo in seconda persona. No, mi concentrai sulle tasche del gilet del presidente, e la cosa più incredibile fu che questo mi aiutò a fare una figura decente, a superare l’ansia e i timori, a pronunciare in maniera credibile quelle formule che mi permisero non solo di sostenere il gioco, ma anche di simulare una specie di brillantezza che, in realtà, non mi è mai appartenuta.

Arrivai quasi al centodieci, e mi sentii in gamba, mi sentii promosso, pronto, preparato per qualcosa di buono.

Capisce signore? Non so riesce a intendermi, è una sensazione particolare… voglio dire, almeno per me lo è stata. Se ci penso ora, dopo tanti anni e tanti cambiamenti, spiegare non è facile.

Poi, devo essere sincero, so bene che tutto questo sa di ricordo, malinconia, quasi rimpianto; ma vorrei trovarne una, di persona, una soltanto in questo emisfero occidentale e grasso, che non rimpianga certi trascorsi, o che non li abbia idealizzati almeno un po’.

Ognuno si costruisce la sua filosofia, una visione della vita, ed è tutto da dimostrare che quella di un professore sia migliore di quella di un commesso di Ikea; anche perché, vede, i tempi sono cambiati, e capita sempre più spesso che i due siano la stessa persona.

Pressappoco è quello che è successo a me, che da dottore in lettere e filosofia sono passato magazziniere, poi redattore in una minuscola casa editrice, quindi docente per scuole e sottoscuole, e infine, ormai da tanti anni, operaio riparatore-manutentore in un’officina di Montesacro, Roma.

Meccanico, signore… in poche parole, un meccanico. E anche qui mi ci è voluto il titolo di studio, che il Gruppo ’63 non bastava come credenziale, e nemmeno tanti anni di apprendistato nell’officina di mio padre: no, m’hanno detto che per avere la qualifica ci vuole il corso, proprio come in Germania, lì sì che sono civili, lo sanno tutti, anche un mio amico me lo diceva sempre, che in Germania c’è un corso per qualsiasi cosa, anche per pulire il culo ai vecchi, usava quest’espressione. Infatti, poi, è andato a finire a Berlino e nelle e-mail mi dice sempre che le mignotte per strada hanno una specie di divisa e rilasciano una ricevuta. Io non so se credergli, ma è un amico, e pare che agli amici si debba credere.

Ad ogni modo, mi scusi per la divagazione, signore; riprendo il discorso dicendo che sono finito meccanico perché non ho trovato nulla di meglio da fare e perché amavo una donna e detestavo l’idea di avere un padrone per tutta la vita. Ecco, di questo vado orgoglioso, posso affermarlo, del mio orgoglio, appunto.Detto questo, però, che coglione che sono stato! Il lavoro, l’ho capito troppo tardi, non nobilita l’uomo, lo rende debole e arrabbiato. E impotente, soprattutto di questi tempi. E allora ci vuole un attimo a sentirsi schiavo e a passare un’esistenza sognando bombe e attentati mentre ogni giorno si prende il treno alle sette e dieci di mattina.

Per quel che ne so una volta non era così: raccontano – i libri, le riviste, i film – di una fierezza e di una felicità da tute blu, di una dignità da sberleffo, di schiena dritta e sguardo consapevole… Con l’idea che un’ideologia, o magari due, possano essere speranza e futuro, progetto, emancipazione e libertà.

Però, signore, perché tutto questo ormai suona così male, ormai, quasi ridicolo e amaro?

E io, io che vivo questi anni, non so che farmene di mitologie e fumetti… E quando scendo dal treno, alla stazione Nomentano, non ho pensieri profondi per la testa, e nemmeno coscienza di classe… Forse, addirittura, nemmeno più una classe; al massimo, l’immagine precisa della ragazza schiacciata addosso a me, in piedi, tra un vagone e l’altro, in mezzo alla calca, in una specie di erotismo da pendolare.

La verità è che, dopo appena dieci minuti a piedi, arrivo in officina e indosso anche io una tuta, ma non è detto che sia blu, e non è detto nemmeno che sia della taglia giusta… Poi, soprattutto, ho un’espressione stanca e irritata, anche se non sono ancora le otto. Dovrebbe vedermi… o forse no… insomma faccia lei. Sono lì che indosso un paio di guanti, di quelli usa e getta, lattice mi sembra, o qualcosa del genere, e mentre ragiono di bestemmie con me stesso mi viene in mente la poetica degli oggetti, la realtà materiale e fenomenologica, Husserl e compagnia bella, insomma un sacco di cose di cui in realtà non importa una mazza né a me né a quelli con cui lavoro. Qui di oggetti ce ne sono fin troppi, e non c’è bisogno che venga un filosofo a dirci che essi sono la realtà: lo sappiamo benissimo, ce ne accorgiamo quotidianamente, ma l’unica cosa che interessa, in fin dei conti, purtroppo o per fortuna, è il maledetto stipendio.

Proprio come alle elementari: ricavo meno spesa, uguale guadagno.

Questa è l’unica questione da tenere sempre alla ribalta, che merita una discussione, e magari anche un’alzata di voce.

Un meccanico, un operaio, vive di oggetti, o almeno vive con loro, e che essi stabiliscano una specie di dialogo con lui è una cosa ovvia, scontata, che non ha nemmeno bisogno d’esser ricordata. Si combatte con gli oggetti, oppure ci si affida completamente a loro, proprio come accade con gli amici in carne e ossa, secondo dinamiche molto simili. Parlo di attrezzi, macchinari, computer, centraline e pezzi di ricambio.

Toccare è fondamentale in questo mestiere, ma magari è la stessa cosa per molti altri lavori… In fin dei conti mitizzare qualcosa, raccontarlo come unico e inafferrabile, è il modo migliore per neutralizzarlo e renderlo anonimo e innocuo. Ora sono qui e non faccio mica nulla di eccezionale, e mi pare evidente l’errore sostanziale di Marx: come poteva sperare che qualcosa di buono potesse venir fuori da gente come me?

Faccio avanti e indietro sotto la pancia di una Polo, il guanto sinistro ha uno sgarro sull’indice e a terra la segatura si mescola con gocce di olio e polvere; sotto le scarpe anti-infortunio sento scricchiolare una poltiglia grumosa che, appena avrò finito qui, spazzerò via con la scopa.

Per staccare la testina del braccio oscillante dal fusello della ruota, bisogna svitare il dado da diciannove, di solito con una chiave a occhio. Io lo faccio, in piedi sotto al ponte sollevatore; ho la mano sinistra posata sul fianco e fischietto un motivo di Santo e Johnny, molto popolare all’inizio degli anni ottanta grazie al film per cui faceva da colonna sonora, un film con Bud Spencer di cui ora non ricordo il titolo. Ero poco più di un neonato allora, ma conosco perfettamente questo brano perché anche mio padre ha passato la sua vita a fischiettarlo mentre lavorava.

Ecco una perfetta rappresentazione della scalata sociale nel nuovo millennio. Sarà per il post-moderno, per questa cosa della storia che è finita, o per la natura barbara di ogni persona che svolge un lavoro manuale, come il sottoscritto. Intanto il dado è uscito completamente dalla filettatura della testina, lo poso sul carrello e prendo due mazzette. Questo, tra tanti e molto diversi tra loro, è il lavoro che maggiormente detesto: schiodare una testina.

Il motivo è che mi è successo di farmi male, all’incirca due anni fa, proprio svolgendo questa operazione. Una volta tolto il dado, infatti, la testina resta infilata nel fusello, con una pressione enorme, “ammappata” come diciamo in officina, con un linguaggio che non so se definire slang, dialetto, codice o chissà cos’altro. Per staccarla, dunque, è necessario colpirla molto forte in un punto preciso, stando attenti a non colpire altro, ad esempio il disco. Per fare ciò è necessario usare due mazzette: una, più piccola, da tenere appoggiata con la mano sinistra sul punto da battere; e un’altra, più grande, da usare per colpire violentemente sull’altra. Ed è qui che subentra il fottuto problema, il motivo per cui, appena posso, evito di fare questa cosa.

Perché vede, signore, mazzetta contro mazzetta rischi che parta qualche scheggia di metallo da una delle due. Pezzi acuminati e veloci che nemmeno li vedi. È proprio in questo modo che mi sono fregato il dito, qui dove ormai c’è un perenne formicolio: io battevo e battevo, perché non è che venga tutto al primo colpo… Battevo e battevo, un po’ mi piaceva sinceramente, c’è sempre questa cosa che abbiamo noi uomini di poter sfogare fisicamente un po’ di aggressività… che cazzata che è, lo so bene, ma a volte quanto ci piace fare le cazzate… Comunque sono lì che mi diverto a colpire quando all’improvviso sento una schicchera sul dito, nulla di troppo doloroso, ma come un sassolino che ti pizzica la pelle. Poso le mazzette e guardo la mano, il guanto è bucato e c’è un po’ di sangue. Allora lo sfilo per vedere meglio, e sembra solo un taglietto, nulla di importante insomma. Impreco un po’, come è giusto che sia, mentre vado a mettere la mano sotto l’acqua fresca. Infine, applico un cerotto sul dito, dopo averlo pulito col disinfettante.

Riprendo a lavorare, anche se ho un po’ di fastidio. E a fine giornata, dopo essermi lavato e cambiato, ho un dito che sembra un panino, gonfio e livido, e io lo guardo mentre pulsa come se ansimasse. Sono costretto ad andare al pronto soccorso, anche se so che dovrò aspettare per ore.

Infatti me ne sto seduto in sala d’attesa dalle otto di sera fino a mezzanotte e mezza. Ogni tanto Sara mi telefona per chiedermi come vanno le cose, se è il caso che debba venire a farmi compagnia. Io le dico che va tutto bene e che no, è meglio che non venga, che se ne vada a dormire e ci vediamo più tardi.

Io sono un codice verde, e allora vedo passarmi davanti quasi tutti. Quello conciato peggio è un tizio che arriva sulla sedia a rotelle, con la testa fracassata e il corpo pieno di sangue. Il padre è dietro di lui che piange, ma è un pianto preoccupato, non disperato, di quelli che in qualche modo nascondono la presenza, ancora, di speranza. Il figlio è cosciente, ma bianco come la neve. Lo osservo e credo di non aver mai visto tanto sangue in vita mia. Come cazzo fa a non svenire, mi chiedo. Nell’aria si diffonde, dopo pochi minuti, l’odore del sangue che si va seccando sui suoi vestiti.

“Ma non vi fanno entrare subito?” chiedo al padre.

Lui mi guarda con gli occhi ancora lucidi e lo sguardo stralunato, come se uscisse da una dimensione in cui si era infilato perfettamente.

“Sì” mi dice, “hanno detto che è questione di pochi minuti”. Nemmeno finisce di pronunciare queste parole, che subito arriva un infermiere che afferra la carrozzina e porta dentro il ragazzo.

Dice al padre di restare fuori. Lui prima guarda l’infermiere, poi torna a sedere e guarda me con rassegnazione. Mi dice qualcosa, ma stavolta sono io a essermi isolato. Rispondo con un sorriso di circostanza e mi alzo per andare fuori. Penso che vorrei non aver mai smesso di fumare, e avere sigarette adesso, con questo dito gonfio e sonnolento, goffo e impacciato, pronto per una fine ingloriosa e anonima, in un pronto soccorso di periferia, a mezzanotte.

Nel frattempo la gente continua a entrare e uscire, è incredibile quante persone si facciano male… oppure no, è perfettamente credibile, invece. Arrivano donne e uomini di tutte le età, e soprattutto un sacco di stranieri, tutti dell’Europa dell’est.

In sala d’attesa si chiacchiera: si raccontano gli incidenti e soprattutto si parla di malasanità, di comportamenti scandalosi e raccapriccianti di medici e infermieri, di quanto siamo tutti trattati di merda nonostante paghiamo le tasse.

Io penso che delle tasse non me ne frega niente; penso, piuttosto, che all’essere umano piace raccontare, e questo non è né un bene né un male. Penso che ovunque, anche qui dove siamo tutti acciaccati e doloranti, la gente non fa altro che raccontare, inventando pure un sacco di stronzate, mentendo insomma, e tutto questo per rendere migliore il proprio racconto. A cosa serve tutto questo, mi chiedo, mentre il dito mi formicola e si addormenta sempre di più.

Non lo so, magari a niente, ma è esattamente così.

A mezzanotte e mezza, finalmente, mi fanno entrare. Dopo avermi fatto una lastra, la dottoressa mi dice che ho una scheggia di quasi mezzo centimetro infilata nel dito indice, nel punto in cui questo si attacca al palmo della mano.

Mi dà un foglio da firmare e mi dice di tornare due giorni dopo per una piccola operazione in cui la scheggia mi sarà estratta. Poi mi dà dell’antibiotico da prendere due volte al giorno.

Io dico che non ci torno tra due giorni, che voglio che la scheggia mi venga tolta adesso e che non posso mica lavorare con un dito conciato in quel modo.

Lei risponde che non può farci nulla, che toglierla adesso non è possibile, perché si tratta di una cosa delicata, che bisogna fare in ambulatorio e bla bla bla.

Io dico che cazzo.

Lei nemmeno mi guarda.

Io dico allora facciamola domani, non posso aspettare due giorni. Facciamola domani.

Lei, di nuovo, nemmeno mi guarda. E mi dice domani no. No perché è già tutto pieno.

“E si renda conto”, conclude, “che lei è anche fortunato: avrebbe potuto aspettare anche molto di più”.

“Certo”, rispondo, “sono proprio fortunato, io”.

Scendo dal lettino sui cui ero seduto e me ne vado pensando di avere un gran culo.

Vede signore, cosa significa mazzetta contro mazzetta?

Due giorni dopo mi tolsero una scheggia tozza e squadrata da questo dito indice, questo dito indice che non si è più svegliato del tutto, che continua a rimandare, pigro e svogliato come in un pomeriggio di luglio. Io ogni tanto penso beato lui, che può dormire o almeno riposare, sonnecchiare come i gatti sui pavimenti dei salotti.

Lo penso anche adesso, mentre batto di nuovo mazzetta contro mazzetta; ma questa volta non mi faccio male, al secondo colpo la testina si schioda e io posso estrarla dal fusello. Posso abbassare il braccio oscillante e far uscire il semiasse, finalmente. Lo poso sul bancone e chiamo il ricambista per ordinare il pezzo. Mentre aspetto, prendo la scopa e inizio a pulire. Al contrario di ciò che la gente crede, in un’officina la pulizia è fondamentale.

Arriva una Opel Astra vecchia e ammaccata. Entra di retromarcia e si ferma al centro dell’officina.

Miralem, il ragazzo dello sfascio, scende e lascia lo sportello aperto. Va verso mio padre e gli dice: “Oh, sciao, ho portato cambio che tu volevi. Quello Nissan Micra… Alla fine abbiamo trovato”. Nel dire queste parole sorride e compie un gesto esplicativo: porta la mano destra all’altezza del petto, di taglio, e l’abbassa velocemente verso il basso, come a spingere qualcosa.

Ripete il gesto un paio di volte, per essere chiaro, e noi capiamo tutti che non serve fare domande sulla provenienza di quel cambio.

Io finisco di spazzare, mentre Miralem, mio padre e un altro operaio tirano giù il pezzo dal portabagagli dell’Opel Astra.

Adesso, signore, ho un momento di pausa, fino a quando non arriverà il semiasse nuovo che ho ordinato. Allora dovrò riprendere il lavoro.

Ora posso uscire un attimo da questa officina di lampade al neon, appoggiarmi sulla porta e magari guardare un sole primaverile che litiga con le nuvole. Ma, devo essere sincero, non fa per me: non ho nessun particolare affetto per il cielo, e non trovo nessuna particolare consolazione nei raggi del sole. Al massimo, la promessa di un buon umore, questo sì.

Per oggi è questa la prosa, oppure la poesia maldestra e rimandata, dipende dai punti di vista; è questa comunque la letteratura: di braccia e gambe, di olio e semiassi, di parolacce e scontri sulla leva da scegliere per estrarre un iniettore. Fino al fine settimana e al sospiro di sollievo. E poi di nuovo un lunedì nero, e mazzetta contro mazzetta cercando e sperando di evitare le schegge.

Per Elisa

di

Attilio del Giudice

Ieri ho rivisto zio Sergio, il fratello di mia madre. Ci siamo incontrati in occasione di una spartizione proprietaria davanti al Notaio, insieme ad altri parenti. La ricchezza della nostra famiglia ci garantisce una vita agiata, ma i rischi di un declino finanziario sono sempre in agguato e una maggiore vigilanza da parte di tutti non guasterebbe. Questa è stata la raccomandazione del notaio, che cura con sospetta solerzia i nostri interessi da quasi cinquanta anni. All’esortazione, profusa col solito tono apodittico, abbiamo risposto con un silenzio serioso, sapendo, però, ciascuno dentro di sé, che lo sperpero (più lo sperpero amministrativo o l’incuria, che un vero e proprio scialacquamento edonistico) avrebbe caratterizzato a tempo indeterminato i nostri comportamenti. Una questione mai approfondita in famiglia, un argomento noioso di cui ora non mi va di parlare.

Lo zio ed io abbiamo raggiunto la Cervinara, la villa di famiglia a piedi. Mi faceva un certo effetto camminare con lui a fianco, che non mi arrivava nemmeno alla spalla. Mi ha fatto pena. S’è invecchiato. E va be’, questo me lo dovevo aspettare e, naturalmente, anche lui mi avrà trovata con tutti i segni del tempo, che porto sul viso e non solo, ma quello che mi ha fatto più impressione è stata la gobba. Anche da giovane la gobba stava là e non la si poteva ignorare, ma ora sembrava molto più invasiva e quasi raddoppiata. Ho notato che i miei due fratelli con le rispettive mogli, nel salutarlo sotto il palazzo del notaio, prima di mettersi in macchina, lo hanno abbracciato e con nonchalance gli hanno toccato la gobba. Sì, perché non c’è niente di più efficace che toccare una gobba maschile, per propiziarsi la fortuna. E’ una credenza diffusa, trasversale nei vari ambienti e classi sociali, alla quale, anche i miei fratelli e specialmente le mie cognate , non hanno saputo sottrarsi. Io, no! Anzi dovrei credere esattamente il contrario.

“Zio Sergio, ma che hai fatto? Da dromedario, sei diventato cammello?” Gliel’ho detto, papale papale.

Io mi posso permettere di parlagli in tal modo, senza rispetto e lui non può offendersi più di tanto, questo perché, tra noi, c’è un segreto antico, che posso gestire a mio piacimento e, se voglio (non so perché. finora non l’ho mai fatto), lo posso mettere alla gogna e lui questo lo sa perfettamente, almeno così pensavo. Non si è offeso, anzi si è messo a ridere, del resto è stato sempre spiritoso.

“Sai, zio, ho vinto un concorso letterario per racconti brevi”. Nel dirgli questa frase, non avevo progettato niente, in verità; mi è venuta in mente come per caso, all’improvviso, una sorta di libera associazione, però, subito mi è venuta anche la curiosità maligna e irresistibile: ”Voglio proprio vedere come la prende”. Mi sono detta.

“Davvero? – ha risposto – Questo mi rende felice. Sono orgoglioso che la mia nipotina si faccia strada con la sua creatività” E ha sorriso quasi commosso.

“Si, ma non sono una nipotina, ormai sono una nipotona… Zio, ho quarant’anni.”

“Quarant’anni? Sembra ieri che eri una bambina, con quelle treccine dorate e impertinenti. Però conservi il volto dolce e pulito di un’adolescente e sei ancora portatrice di incanto e di poesia.”

“Grazie zio, belle parole. Allora ti faccio leggere il racconto col quale ho vinto il premio o preferisci di no?”

“Ma certo che voglio leggere!”

“Okey, però aspetta un attimo, lo tengo sul computer, te lo stampo.”

“Posso leggerlo direttamente sullo schermo, se vuoi.”

“ No, no, te lo stampo, faccio in un minuto, è breve.”

Ho stampato e gli ho dato in mano il foglio. “Zio, ti prego leggi ad alta voce, ho voglia di gustarmi la tua voce calda. Mi ricordo quando mi leggevi Cime Tempestose, non mi stancavo mai di ascoltare.”

Così ha inforcato gli occhiali e si è messo a leggere.

Il ricordo

Elisa era ricca, ricchissima e, forse, bella. Ma sì, era ancora bella!

Le piaceva starsene distesa, al sole, completamente nuda, leggere un buon libro e fumare una Davidoff di fronte al mare.

Verso l’una, un vento caldo di scirocco portò una nuvolaglia gravida di pioggia e disciolse un grumo della memoria.

La stessa luce, la stessa nuvolaglia livida. Era il maggio odoroso.

Giocavano a nascondino. Sempre allegro zio Sergio, il fratello della mamma. Sempre divertente! Nonostante fosse gobbo.

Venne la pioggia forte. Ripararono nel fienile. E, lì, nel fienile, per gioco, zio Sergio la stuprò.

Elisa aveva undici anni, in quel maggio odoroso.

Ha mantenuto il controllo fino alla fine, sempre con quella sua bella voce da attore. Poi, senza mostrare nemmeno una briciolo di imbarazzo, ha detto:” Sono contento che proprio con questo racconto brevissimo ma assai intenso, hai vinto il concorso. Alla base della buona letteratura, c’è sempre un’esperienza forte e personale e credo che, da questo episodio non banale della tua vita, potrai trarre altri spunti, altri bei racconti. Io, Elisa, te lo auguro con tutto il cuore. Tu hai grande capacità di sintesi e questo è un talento raro e prezioso. La nostra epoca, l’immaginario collettivo, fortemente legati ai prodigi della tecnologia che, come sai, brucia i tempi, impongono, anche nella prosa narrativa, l’alta velocità e le risoluzioni essenziali.”

Si è tolto gli occhiali e ha sorriso un’altra volta.” Vedi, tu hai attinto dalla realtà, mentre oggi la fonte è un’altra, vale a dire: il pornografico, capisci? Cioè, l’eros preconfezionato, senza individualità, senza rischio, senza mistero, senza il tormento del desiderio e dell’attesa, che noi abbiamo felicemente sperimentato. L’eros mortuario, ripetitivo, ossessivamente omologo alle produzioni seriali del mercato e servo del determinismo medianico.”

Mi guardava e sorrideva spudoratamente come una vecchia puttana e senza esitazioni ha completato la prolusione: “ Insomma, Elisa, si tratta di un’oscenità importata e imposta dalla cultura del consumo, in altre parole: dal residuo fecale della modernità, della nostra stupida, orrenda, modernità”.

Così, questo vecchio porco, con la gobba ineludibile, la furberia e la voce flautata era capace ancora di sorprendermi e io, a quarant’anni, lo stavo ancora ad ascoltare senza sputargli in faccia, porca vacca!

Quanto mi potrà costare un Killer che metta le cose a posto?

di Dorinda di Prossimo

I vetri dell’inverno ho spazzato

il bastimento dei rami

i millimetri dei calendari

Al mattino l’occhio, le spalle perfino, sono

una cosa sola. La voce non ha stile,

il gesto non è colmo. Col chiarore, poi,

le mal educate cose. La tazza nel lavandino,

le foto, la rigida maniglia, il conto senza sconto,

i gesti andati a male. Stolti, incompiuti

M’aggiusto coserelle senza ambiguità,

al mattino. Due righe di luce rubate ai vetri,

quattro versi di pensieri (un viaggio, la cura

d’una fuga), la polpa del caffè. Mi faccio chiara,

senza il lusso della speranzella. Pitagorica,

direi. Una moltiplicazione di molliche di buona

educazione (parlati piano, Dorì, lavati gli occhi

di ieri, metti la linda parananza). Rinvio

il sommario del freddo, la tenacia d’una felicità.

Alla poetica sgrammaticatura, m’affido,

alla colletta della nicotina; bionda, sulla ritmica

unghia, andantina.

Restasse così il giorno. Due macchine quasi

per scherzo, tra un lampione e l’altro. La paura

di niente. Poiché niente accade. L’immobilità

delle rose tramortite in testa, potature

che giovano per allungare il cielo. Lo desidero

d’assempre il cielo. Me lo gioco come un buon

affare. Assi nella manica perdendo. L’asse.

Restasse così. Balcone senza inquilini

i pomeriggi di nicotina la fretta delle lucertole

nel calendario d’erba estiva. Parlano gli anni,

accasati, amorevolmente moribondi. Metto

fra un po’ trucco di gioielli, il brillante di mammà.

L’orlo fino al ginocchio. D’una seta speciale.

Che struscia, fra le cosce, tintinna, io so bene,

silenziosa.

Vince l’occhio dei lampioni. Nebbia viene

dal mare. Ci tenevo a dirtelo, madre.

Sta’ tranquilla. Quindi. Il vicolo ha sempre

una vernice chiara. I vicini, gentili, mani strette,

corto sorriso, sì. Ma’ è che io, io trillo d’un’aria

frettolosa, trasparenti passi. E dicono i vicini

(gli uomini, le nonne di vetro e di rosari, le dame

coi tacchi per serate) – quella donna è troppo

spettinata. Disordina i saluti, inversi orecchini

porta, tosse, acquatiche respirazioni. Legge

copioni in macchina, dimentica la spesa per le

scale. E ha figli grandi come amanti – .O. amanti

rumorosi come figli. Rema d’amore. Eppure

ancora vedo col tuo occhio, madre. A pugno

stringo grano di preghiera. Sale butto, palma

benedetta. Così e Quando. Di croci un

temporale. Il collo, liquidi piaceri, giostre

per bambini. Fuggevoli. Millimetrati.

Esco. Dopo questa sigaretta che mi cessa

in gola. A far pezzi di passi. Dal vicolo che porta

alla casa gialla. All’infrangibile aria delle finestre

incartate. Verso il mare. Vado. A far notturna

la sera. A suonarmi le dita nelle tasche. Aiuta

gli occhi una felicità inaddormentabile. Che nei

capelli sta. Come i primi viaggi alleggeriti. A far

spese di gocce per le labbra. Ribes sapore. O

sole speso a grani. Anche s’è buio. E virgola

un treno ripetuto. Da nord a qui. Per tratti.

Esclamativi.

È complessa una pausa. È un’onorificenza

alle labbra, all’immaginaria resa d’una tonsilla.

Per gola. Per feconda avarizia che risucchia

l’occorrente. E svillana la fretta. I fiocchi

che altrimenti sgualcirebbero. Non posso, certo,

ancora dire: – Scusate, ho visto

un’amministrevole consapevolezza,

camminarmi accanto, un applauso di passi, un

cesto di fortunate giaculatorie. – Qui c’è solo

un’architettura d’echi. Un imbarazzato orecchio

che si consegna alle mani. Poi, nel poi, le

benedizioni. Il piccolo inchino. Ai giorni

congiunti. Ai sì dei no. Alla cortese attenzione.

Al post scriptum. Forse a inverno. Una sera.

*

Domenica del padre.

Dell’occhio steso fino al giardino.

Fino alla misericordia delle foglie

( consuete le foglie al ripidar d’inverno )

Alla dolorosa carezza del gelo.

E fa trasparenze, il padre.

La mano del sole cerca. E. Spera.

Le nuvole sfalda. Sorride.

Sul bastone frusciato d’aria buona.

Sui figli respirati come navi.

Nel corto oceano. La rondine futura.

A passarlo un giorno con te

o

un’ora di frenetico candore

e

dirti – Fattene una ragione,

ché, d’indifferenza viviamo,

d’un versatile sangue, quasi a morire –

E

ti chiesi degli alberi caduti

dell’erba sotto

schiacciata come in guerra

Delle catene delle altalene

dei fogli scritti come foglie

/ ché si voleva il tempo delle tartarughe

gli occhi in spalla una ciglia alla volta /

Saranno giorni dal padre. A custodir la nave.

Le radichette per la primavera. I foglietti

dei minuti. L’organza del muoversi piano.

Per contare l’inverno. Il ciocco che si spegne, piano.

Parla nel sonno, il padre. Disegna ricordi.

Forse, il dolore sciocco della vita. Assaggia poi,

la luce dicembrina. Dalla finestra, dal pungolo

dei calendari. E : S’è allungato almeno d’un

minuto, il pomeriggio, mi dice, quasi sposando

primavera. E. Gl’ invidio il centimetro della speranza.

Il tepore del domani. Il saldo colore delle mani.

Salvo il mio nome che se ne va da sé.

Il sasso, la foglia d’ un luglio disattento.

Il vento, salvo, che ti portò.

Imperfetto, quasi muto, ti portò.

A fondermi come un battito

chiaro. Nascostamente baciato.

La nostra storia lenta, salvo.

Come d’inverno la finestrella aperta.

A sudare la neve. La parvula nave

della tua spalla. Salvo la collera. I versi

millimetrati. Il verbo accampare

e campare. Ogni rima d’ ah! Mare!

Pazienza

padre e madre

per l’uva andata a male.

*

I primi sette testi sono tratti da Dorinda di Prossimo, Quaderno millimetrato (incertieditori, Catania, 2012), i sette seguenti sono inediti.

*

L’Egitto non è solo un paese per «turisti»

di

Giuseppe Acconcia

Il Cairo – Le più grandi televisioni del mondo nei giorni delle elezioni presidenziali in Egitto mostravano gli alberghi vuoti delle località turistiche del Mar Rosso e titolavano: «Ci mancano i turisti». Con l’elezione dell’ex generale Abdel Fattah el-Sisi i turisti torneranno in grande numero perché finalmente è tornata la «stabilità» nel paese delle piramidi e del museo egizio. Eppure non troveranno egiziani entusiasti del nuovo corso perché l’Egitto delle manifestazioni di piazza del 2011 e delle prime elezioni democratiche del 2012 non era forse un paese ideale per i turisti ma poteva diventare un esempio straordinario per la transizione democratica in Africa e Medio Oriente. Così non è stato.

La distinzione tra egiziani e non egiziani è questione di orientalismo

Eppure molti conservatori si ostinano a non vedere gli effetti devastanti del colpo di stato militare del 3 luglio 2013 sulle libertà individuali e la transizione democratica in Egitto. Su questo punto non esiste una distinzione tra egiziani e non egiziani. Ma tra orientalisti e chi tenta di criticare l’orientalismo. In altre parole, milioni di egiziani non vogliono un ex generale come presidente e lo hanno dimostrato boicottando il voto. Alcuni di loro sono annientati dalla crudele repressione contro gli islamisti, attuata dopo il 3 luglio 2013. Altri semplicemente non vogliono né l’autoritarismo dell’esercito né il neo-liberismo degli islamisti.

Essere orientalista significa esattamente credere che l’Egitto, e il Medio Oriente, siano speciali, diversi e che per questo non hanno niente a che vedere con l’Europa. Molti egiziani che ora sostengono Sisi (giudici, poliziotti, ex uomini di Mubarak) e a quanto pare anche alcuni stranieri residenti in Egitto, lo pensano.

Noi crediamo invece che solo dalla critica dell’orientalismo, a questa forma di esotismo, seguendo la quale, per realismo politico, l’Egitto dovrebbe essere solo una terra per turisti, possa nascere un’analisi non orientata sulle sorti del paese.

La dura vita dello straniero in terra straniera

Ma concentriamoci per un momento sugli stranieri residenti in Egitto. Come di consueto, vivono una competizione estenuante all’interno delle loro comunità di espatriati all’estero (come spiega Adorno) per trovare lavoro e partecipare alla vita pubblica. E così forgiano una forma straordinaria di ipocrisia tanto da credersi, in questo caso, egiziani e rivendicare la loro «egizianità». Acquisiscono le abitudini locali, spesso senza conoscerne la storia, e credono per questo di avere il dovere di rispettare le istituzioni politiche del «loro paese» (anche dopo che sono state messe in discussione radicalmente come è avvenuto nel 2011 in Egitto). Una visione meno «patriottica» potrebbe in definitiva creare problemi con il gruppo di pari che gli egizianizzati frequentano. Eppure questi stranieri residenti non è facile incontrarli per le strade, le piazze dei quartieri popolari, di Zeitun, Embaba, Shubra, Matarya, Bulaq Dakrur: i luoghi dove milioni di egiziani vivono tra povertà, inquinamento, scontri, cadaveri e lacrimogeni.

Costruendo una «terza via»

Non esistono solo militari e islamisti in Egitto ma giovani, attivisti per i diritti umani, socialisti, liberali, comunisti, ecc. che formano ormai una terza via concreta. Queste persone (come me) non hanno alcuna simpatia per i leader dei Fratelli musulmani che ritengono tra i principali responsabili del costante mantenimento dell’autoritarismo di regime e della povertà di masse di cittadini. Ma è il dovere di tutti non tacere gli abusi e i soprusi a cui sono stati sottoposti gli islamisti negli ultimi mesi, come riportato nell’articolo precedente. Questi uomini e donne, che hanno tentato di violare la legge anti-proteste marciando verso il palazzo presidenziale durante la campagna elettorale, costruiranno la terza via laica e secolare che riformerà il ruolo centrale nella gestione dello stato che fin qui hanno avuto i due pilastri dell’Egitto: esercito e islamisti. Ma per questo ci vogliono anni nei quali solo il viaggiatore temerario potrà visitare il paese delle piramidi e gli egizianizzati dovranno fare «opera di astrazione».

PS. Noto alcune imprecisioni: ero in piazza Tahrir dal 28 gennaio 2011 e già avevo vissuto al Cairo nei due anni precedenti; la vittoria dell’ex generale, Abdel Fattah el-Sisi non rappresenta un ritorno dei militari perché l’esercito è rimasto al potere anche quando l’ex presidente Mohammed Morsi tentava di governare.

di Jan Reister

Come quei villaggi dove la compagnia mineraria è l’unico datore di lavoro e gestisce anche l’unico spaccio alimentare e l’unico bar, Amazon sta costruendo anche in Italia un efficiente monopolio/monopsonio : è uno dei posti migliori per acquistare libri e soprattutto ebook, ma sta anche diventando il posto principale dove pubblicare direttamente i propri scritti saltando le figure tradizionali dell’editoria. Prezzi bassi e un servizio impeccabile (è l’unica piattaforma ebook realmente integrata), una clientela prigioniera di DRM e di formati proprietari inferiori (mobi e azw sono funzionalmente limitati rispetto a epub), e una bassa considerazione del lavoro, sia quello intellettuale degli autori, che quello materiale dei suoi dipendenti .

Come siamo finiti così? Da una parte grazie alla strategia scelta dagli editori italiani, che hanno sperato di sfruttare la barriera linguistica, l’infrastruttura commerciale e i modelli consolidati del libro stampato per resistere alla crisi e ritardare l’offerta digitale per quanto possibile, tenendola accuratamente fuori dai settori editoriali di profitto. DRM, edizioni digitali scadenti e amatoriali, tempi differenziati di uscita e ostacoli legali (sul prezzo del libro e sull’IVA degli ebook).

D’altro canto abbiamo continuato a pensare gli ebook solo come una conveniente tecnica di realizzazione del libro, senza cambiare niente del libro stesso e del modo in cui autori, editori, lettori creano il mercato editoriale. In realtà è dalla diffusione della rete in Italia all’inizio degli anni duemila che cambiano il modo di esprimersi nella scrittura, i meccanismo di selezione e definizione del valore, i formati ed i loro confini. Persino Topolino pubblica storie a bivi, mentre solo pochi fanno davvero interactive fiction, poesia digitale e giornalismo d’inchiesta in ebook.

Dal 2010 ad oggi ogni anno è stato “l’anno dell’ebook” e della liberazione del mondo editoriale dalle storture della stampa su carta. Alessandro Gazoia (jumpinshark) fa un bilancio di queste promesse nel suo Come finisce il libro, restituendo una cartografia delle attuali macerie librarie che è una ottima guida adatta a tutti per capire la lettura e la scrittura oggi.

Dal 2010 ad oggi ogni anno è stato “l’anno dell’ebook” e della liberazione del mondo editoriale dalle storture della stampa su carta. Alessandro Gazoia (jumpinshark) fa un bilancio di queste promesse nel suo Come finisce il libro, restituendo una cartografia delle attuali macerie librarie che è una ottima guida adatta a tutti per capire la lettura e la scrittura oggi.

Nell’edizione ebook che ho letto (e pagato) io l’indice è incompleto, lo riporto qui:

Gazoia non è un nostalgico della carta né un guru digitale, bensì un osservatore acuto capace di raccontare come nei nuovi modi dell’incontro tra scrittore e lettore in rete, nell’autopubblicazione e nelle comunità di fanfiction ritroviamo dinamiche antiche come la costruzione sociale della senso e la trasmissione dei miti. Il suo amore per la lettura, nato da bambino con uno scatolone di tascabili BUR in una lunga estate, lo rende fiducioso nel futuro anche quando prefigura che i libri non saranno più, che le forme dello sfruttamento saranno sempre nuove, ma che lettura e scrittura avranno sempre la forza di renderci liberi e umani.

Un libro consigliabile, anche agli addetti ai lavori.

Alessandro Gazoia (jumpinshark)

Come finisce il libro.

Contro la falsa democrazia dell’editoria digitale

minimum fax, 2014

Amazon, Ultimabooks, Minimum Fax

—

Un’anteprima del capitolo 1 del libro (pdf)

di Biagio Cepollaro

Biagio-CepollaroViaggio-6-2013-tecnica-mista-su-telacm-50-x-70

(molto volentieri pubblico questi testi di Biagio, dal secondo volume, ancora inedito, de Le Qualità, raccolta di cui abbiamo parlato su Nazione Indiana qui e qui. Il titolo provvisorio è La curva del giorno, a.s.)

*

occorre stabilire i confini del silenzio non rispondere sempre

non sempre essere informati fare in modo che ogni parola

sia pleonasmo a fronte di ciò che già c’è. non dicendo

di sé ma dando voce alle spalle alla schiena curva dell’intuizione

che ha percorso tutta la stanza trafiggendo in uno i molti pensieri

occorre che ogni parola distillata sia essa stessa una guardia

di frontiera che vigili insonne i confini dall’alba al tramonto

con gli occhi rivolti al silenzio sia la sua unica verità corporale*

occorre stabilire i confini del corpo: anche una casa

con le sue camere e le sue funzioni è una guaina

e aderisce ai suoi moti. dormire al riparo dalla pioggia

cucinando i cibi assaporando carni di altri animali

e foglie e frutti. dormire ancora dopo ogni rientro

sistemando lenzuola e coperte lavando con cura

il piatto e il bicchiere affilando il coltello per il pane

occorre lasciar passare da quei confini la notte

e lasciar mescolare i corpi perché parlino tra loro*

il corpo sa che tra i suoi mobili confini e le strade si accumula

una gran massa d’acqua che piove dal cielo. è questo mare rovesciato

che suona la sua risacca di gocce sul legno delle finestre e sulla tela

degli ombrelli a inchiodarlo in un ascolto senza azione e costrutto:

il suo movimento vorrebbe la secchezza dell’asciutto la precisione

di ciò che non perde non si frammenta piuttosto una linea tracciata

tra due punti come un’idea illuminata nel centro da un raggio di sole*

sotto pioggia battente il corpo coperto non si bagna

e la bici scorre con un sapere ovvio di ruote e di gomme

mentre l’asfalto e le piccole buche sono un pensiero

non visto il contesto immaginato di quest’andare

fisso davanti con lo sguardo tagliato dalle gocce

ma che lascia ricomporre dopo ogni lampione il paesaggio

pedalare è senza sforzo mentre il corpo galleggia

sul suo respiro: è una sera della vita è attraversare il bosco*

il corpo controlla le provviste di cibo il livello del sonno

l’assenza di dolori i nomi pochi e fidati che fanno della rubrica

il puntello dell’amicizia gli ingredienti più umani della festa

scorre le foto dei passati momenti e ancora stupisce della forza

che ha il passato di sparire quanto più prova a far di sé testimonianza

ci rinuncia e a questa incessante di sé cancellazione si adegua o ci prova*

il corpo nella sua vivente e distratta concretezza non si riconosce

nella collettiva narrazione che lo vuole eterno e senza increspature

e neanche partecipa di ciò che all’esterno viene posto come necessario

il prestito a rate l’interesse da pagare il saldo e lo sconto né crede

sia davvero una promozione l’indicazione truffaldina per l’acquisto

il corpo si tiene a debita distanza e appare da solo sol perché si astrae

dalla cattiva compagnia di un mondo di parole fallaci e dall’idiozia*

il corpo non si pone problemi di metrica

a lui pertiene il respiro che dice ed è questo

il ritmo che non solo esprime ma anche lo fa

felice: il sapere talvolta ha questo potere

di dare al corpo vita quando gli dà coscienza

ed è qui la misura e il piacere della sua danza

di Gianluca Garrapa

Errore di calcolo

Sebbene le paresse d’avercela fatta, c’era ancora un buco da colmare nella sua vita e che non avrebbe potuto riempire semplicemente di cose, oggetti, surrogati materiali. Certo, non le bastava mica un marito che fosse uomo, anche, e padre, e non semplicemente padrone, un dialettico, di un amore oblativo e coniugale e filiale e, ancora altro, e la testa sulle spalle e ligio al dovere quanto refrattario al potere imposto dall’altrui mediocrità che, per non esser capace di essere, imponesse un proprio ruolo di potere arruffato, leccando i piedi e sacrificando l’orgoglio umano sulla pira del dio denaro, e nemmeno tanto poi, pochissimo denaro in cambio della devozione assoluta al padrone. La moglie, sto parlando della moglie. Sembrava avercela fatta e invece era nebbia, quella mattina, offuscato lo spazio, immobile il tempo e lei preda di convulsioni dolorose e non del tutto organiche. Per niente, anzi, organiche. Psicosomatica era la faccenda, e alcolica. Ve lo spiego subito il perché. Perché lui ha smesso di amarla, anzi, diciamo che ha smesso di fingere d’amarla non appena pure il figlio gli ha fatto capire, ormai quasi maggiorenne, che per lui potevano andarsene anche subito e che, sotto sotto, se fino a quel momento non aveva fatto né detto nulla che potesse sembrare contrario all’amore filiale che ogni madre si sarebbe attesa, sebbene immeritato da parte sua, come lo era l’amore oblativo di lui, del marito, e quello dei suoi vecchi, i genitori, prima, e il figlio ora, (beh, una parentesi ci vuole, perché anni e anni di sacrifici per una figlia che poi raggiunge l’autonomia economica, si sposa e se ne va di casa e chiude letteralmente i rapporti con tutta la famiglia, finché al padre l’unico ricordo che gli resta è un pacemaker e alla madre un bastone causa caduta per terra dalle scale quando lei, sua figlia, la spinge via dall’uscio di casa sua e la fa ruzzolare per terra, sul marciapiede, e fortuna fu che il vicino le prestasse immediato soccorso e consolazione e lei, la madre, fingesse d’esser caduta da sola, e in ospedale le dicessero che era stata la mano del Signore, e che poteva morire se non fosse stato un miracolo a trarla dall’eterno, e se ciò fosse accaduto, di sicuro l’ergastolo alla figlia non glielo levava nessuno, e il marito sarebbe rimasto solo e malato e lei chiese Perché malato? E gli spiegarono dell’attacco di cuore e tutto il resto e se non fosse per i figli lontani che giunsero solo qualche giorno dopo a risollevare il morale e riportare tutto a una normalità non eccessiva ma quietamente vivibile, beh, se non fosse stato per tutto questo malefico caos che la malvagità di questa donna ha provocato, questa parentesi non avrebbe avuto senso per spiegare, appunto, la cattiveria di lei, che oggi perde marito e figlio e che prima aveva perso dignità e tutto il resto tentando di ammazzare la madre senza motivi plausibili e in piena coscienza decisionale), ehm, dicevo, se fino a quel momento non aveva detto o fatto nulla, il figlio di questa cattivissima donna intendo, era per paura della sua incolumità fisica e perché non era certo che il padre la pensasse allo stesso modo e si facesse un dovere di allontanare per sempre la moglie.

Sia come sia, stamattina lei è da sola. E lo sarà per sempre, è evidente. Non ripaga la cattiveria. Conta i soldi perché ha deciso di scendere in città. Bene, ha detto, prima di uscire, a marito e figlio, Potete andarvene, libera la tua stanza, dice al figlio, e tu libera l’armadio, dice al marito, e la vedono uscire per l’ultima volta e sperano. Che cosa sperano? Negli occhi della donna brilla la fredda icastica di un marmo avvelenato.

Immaginate un bell’uomo attraente di quarantacinque anni, occhi chiari, alto abbastanza da rassicurare chiunque senza dare troppo nell’occhio, tanto è discreto e educato, pure nel corpo, che un metro e ottanta di muscoli lievemente palestrati, per amor dello sport non per altro, il viso dipinto da una mano divina certa di non strafare nel disegnare un sorriso genuino e buono, e un naso dritto e dei lineamenti, insomma, tratteggiati sulla copia di un dio greco, immaginate un uomo che tutto può, lavora, ha amici pochi e buoni e conoscenze tante, possibilmente potrebbe soddisfare tutte le donne e tutti gli uomini che sono attratti dall’immagine pura dell’essere fuori dal comune che è, dalla generosità, dalla magnanimità e tutto il resto, figuratevi un uomo del genere e la sua riproduzione filiale a fianco, chiusi e come protetti tutti e due dentro un cappotto sconsolato, che gli stringe l’avambraccio, entrambi sul punto di piangere, il viso buio, il corpo sradicato che andrà ad abitare in altri ambienti e che dovrà dimenticare una donna, una moglie e una madre che in quel momento sta uscendo da casa, imperturbabile, e che li ha già scordati, da sempre. Guardate questa donna, alta pure lei, ma con una diversa qualità, il seno sodo e le curve perfette di una modella nonostante sia una donna perennemente in carriera, soldi, soldi, e basta, l’hanno insufflata, questa donna, bionda, ma potrebbe essere anche mora, avere occhi verdi e grandi, come ha, oppure neri e piccoli, assomigliare a una diva da Red carpet, come sembra, o a un’anonima stagista di un qualche studio tecnico, insomma, è dentro di lei, che dovreste provare a scrutare, oltre le apparenze. Dalla sua interiorità, non lo so se ci credete al fatto che ci sia qualcosa dentro di noi che dice cosa fare e cosa non fare, insomma il suo carattere, ma non è tanto questo, forse sarebbe meglio dire, così, fantasticando, che dentro di noi c’è un altro noi che segretamente tiene i fili della nostra vita, ma non come fossimo dei burattini, anzi! Insomma, pensate questa madre, il figlio che singhiozza abbracciato al padre, e la loro complicità continua anche ora, inconsapevole, entrambi soffrono, e hanno scelto di far finta di andarsene per scuoterla dalla sua disumanità, per darle l’idea che potrebbe perdere tutto, che falliscono in questo e lei se ne frega, scende le scale e se ne frega, coi tacchi cavallini quasi, lei che adesso, dopo tre anni non si è ancora ripresa, ha sempre il trucco sbavato, è ingrassata dieci chili, non esce, ha perso il lavoro, riceve i sussidi, oppure rubacchia oppure svende quel che resto di un corpo gonfio e sporco a qualche miserevole bavoso che altro non può pretendere, il padre le è venuto a mancare, il figlio si è suicidato e il marito è morto nel tentativo di salvarlo udendo le ultime parole: Voglio bene a mamma! I fratelli che per l’ultima volta le chiedono, per pietà, di telefonare a sua madre, vedova in fin di vita che dal letto di ospedale, sommessa, urla, in silenzio, ma urla, e vuole incontrarla per l’ultima volta, e non sa cosa o quale involontaria ingiuria le ha procurato tanto odio viscerale, ed è, innocente, disposta a chiederle comunque scusa, e i fratelli han sempre gli occhi velati di pianto, e non sopportano assistere uno strazio fisico del genere e questa lacerazione morale, e lei non chiama, non risponde, ride, e se ne frega. Guardatela ora, tre anni dopo, sfatta e orfana, e vedova, in una casa che puzza, fuori nevica, è da poco passato il Natale, nessuno si è fatto sentire, e lei che tra sé ridacchia. Per la prima volta ridacchia perché sente di aver colmato il vuoto della sua vita e sta soffrendo come un cane abbandonato e vizzo sotto una pioggia immensa. Anche se è troppo tardi pure per soffrire. È seduta sul divano di pelle rossa che la inghiotte a malapena e la vorrebbe vomitare, tanto le farebbe evidentemente schifo, quasi avesse un’anima quel divano, la televisione HD spenta che impolvera il riflesso boteriano, sul mobiletto col crepato vetro dietro cui, certi memorabilia del figlio quando cercava inutilmente di attrarre un po’ del suo affetto disegnandole qualsiasi cosa e inventandole quelle futilità, inezie per lei, che a lui, il figlio, davano l’impressione di un affetto solido, e poi il maglione a dolce vita pieno di buchi, colore di panna acida, puzzolente, 100 euro, che le regalò il marito, sono le dieci del mattino, ha il trucco impiastricciato dalla sera prima, o da sempre, sul viso sporco butterato e grasso, anche se non esce più la sera, i clienti salgono loro da lei, si è già scolata mezza bottiglia di whisky. Ridacchia e piange. Singhiozza e ride. Scalza. Una calzamaglia nerissima e attillata per via delle sue enormi gambe. Costretta in un conato di vomito organico. Suda. Fredda come un marmo sporco di cacca di piccione d’un cimitero disperso e poco abituale. Al suo posto, chiunque di noi, a questo punto, in queste condizioni, avrebbe, non dico tentato, ma almeno pensato a qualcosa come il suicidio. Federica no, Federica è il suo nome, ma ne potrebbe avere qualsiasi altro, la sua autodeterminazione distruttiva avrebbe funzionato pure se si fosse chiamata Angelica. Pensate che omen nomen? Può essere.

Comunque oggi è quasi capodanno, e lei è felice così.

–

La super-bambina

Prima cosa, sono riuscita a scappare dal bagagliaio e non avevo ancora un anno. Non chiedetemi come. Mamma porta l’auto dal meccanico. Questo me lo ricordo. Il suo spavento, del meccanico, nel vedere il portello aprirsi. Credeva fossi un cucciolo di cane o qualcosa del genere. Letteralmente immersa nella merda, la mia stessa merda, ovvio. E paglia tutto intorno. Credo che la cosa più spaventosa che il meccanico avesse mai visto era la mia manina destra o quel che ne era rimasto. Perché per riuscire ad aprire questo bagagliaio, la sera prima, dopo che mamma m’aveva allattato al suo lurido seno che puzzava di nicotina e birra, e lei era sbronza, e un alito da far schifo mentre borbottava, grugnendo all’indirizzo di chissà chi,

quando mi richiuse dentro, insomma, misi la manina sul bordo e il gancio, non chiedetemi che modello di macchina fosse, sicuramente non di quelle moderne con i suoni e le voci incorporate che ti avvertono se non hai le cinture allacciate, la distanza dalla macchina successiva e pure se siete vestiti eleganti o adatti all’abitacolo, per dire, permettetemi l’iperbole, insomma la macchina doveva essere un vecchio modello, e il bagagliaio non chiuse perfettamente ma nessun segnale di suono elettrico avvertì la cosa.

Dicevo del meccanico, ecco, è grazie a lui. Nel sistemare la macchina sull’impianto idraulico per controllarne il motore da sotto, non chiedetemi come, forse le vibrazioni del martello, o forse chissà cosa, si apre questo bagagliaio e lui resta stordito per un attimo. Credo per la puzza. Infatti, se non ricordo male, questa tuta blu con la faccia nera ha esclamato: Cos’è ‘sta puzza di merda?! Ha chiamato il suo giovane aiutante, chiama questo, chiama quest’altro, chiama il 118, il 113, il 115.

E io non potevo parlare, gli avrei detto: Ma intanto mi levi da questa merda? Coglione che non sei altro! I maschi, tipo ‘sto cretino di meccanico sporco di grasso e il viso pallido da cartongesso, o mio padre, mio padre, questi esseri-sineddoche che sono identificabili solo con una delle loro parti, questi coglioni (però a noi femmine, se ci chiamano ‘Uè bella figa’ è un complimento, per me, non lo è mai stato, a 14 anni un porco pedofilo lo fece, mi chiamò ‘Ciao bella fighetta!’: ora i suoi figli sono orfani.) Li ho salvati da lui.

Insomma, per non farvela lunga col mistero, avevo i super-poteri, certo, ma la fisiologia laringoiatrica non concedeva ulteriori slanci ultracorporei, ma avessi avuto voce in capitolo, anzi, in bagagliaio, a questo coglionazzo di 40 anni gli avrei detto di levarmi da quella cazzo di gabbia per cani, almeno per farmi respirare, per assicurarsi che stessi bene.

Nulla, anche il giovane assistente, pallido e sporco di grasso, non sapeva che fare, tremava come una candela durante il temporale, passatemi il paragone, ma proprio come una candela poteva spegnersi da un momento all’altro, poteva svenire.

Fatto sta che riesco a saltare via dal bagagliaio e siccome ero una bambina speciale, nonostante la lunga segregazione retro-abitacolare nel bagagliaio, prima dell’arrivo del 113, il 118 e compagnia bella, altri maschi, altre sineddoche, ancor prima che arrivassero i soccorsi, mi ritrovo a casa (avrò corso con scioltezza bionica). Riesco a intrufolarmi dal portellino del cane. Il cane, appena mi vede, scatta, s’inarca e scappa a nascondersi guaendo di terrore. In casa, pare, non c’è nessuno. Riesco a salire le scale. Questioni di ellissi letterarie mi costringono a non descrivervi come abbia fatto a ripulirmi, fasciarmi la manina che però stava ricrescendo, ovvio, e miracolosamente, vestirmi decentemente da bimbetta di quattro anni (a parte che per certi maschi a cinque anni la fighetta di una bambina è già vecchia e puzzosa), e spingere lentamente la porta della stanza di mia madre. Eccola, il genio materno. Nuda sul corpo nudo e eccitato di un ragazzetto legato mani e piedi ai pali del baldacchino, e eccolo, anche lui, la sineddoche-padre, che sta riprendendo tutto con una videocamera, e c’è pure un monitor acceso e una webcam collegata a un sito pedopornografico.

Papà è nudo e col piccolo pisellino eccitato, ovvio, non sarebbe diventato un pedofilo con un pisello più grosso. Non è una giustificazione, potresti godere lo stesso prendendolo in culo e facendoti eccitare la prostata da dietro, ma lasciamo stare questi particolari.

Passatemi il salto temporale. È ovvio quello che successe dopo. Arriva il 113, il 118 e quant’altro e per me inizia il secondo inferno.

Mio fratello e io stavamo in questa comunità di bambini abusati. Ci separarono per oscuri motivi. Lui ci stava da Dio, andava a stuzzicare gli adulti, maschi e femmine, e difatti la prima volta che c’incontrammo, lui 10 anni e io 4, mi disse Sei stata davvero una stronza, hai rovinato tutto, tra me mamma e papà c’era un’intesa perfetta. Avrei messo incinta mamma, se non fossi arrivata tu a rompere le palle!

Mio fratello era un bel ragazzo, biondo e gli occhi marroni. Un viso angelico. Mio padre era uguale. A 50 anni aveva questo fisico da ragazzino, senza peli eccessivi, un uomo che dava sicurezza e poi tenerissimo. Dei veri attori. Certo non superavano la bravura di mia madre, capace di fingere lucidità anche dopo aver bevuto un’intera bottiglia di whisky.

Dicevo: per prima cosa, sono riuscita a scappare dal bagagliaio, eccetera eccetera;

seconda cosa: sono evasa dal carcere minorile prima della maggiore età evitando di trascorrere il resto della mia vita in quello schifo di penitenziario.

Vi spiego: due stronzetti, un giorno, vengono in comunità perché vogliono adottarmi. Due tipi sui 30 anni. Vestiti bene. Rassicuranti, proprio come i miei genitori naturali, insomma, due coglionazzi trendy, aperitivo-dipendenti, che la notte fanno tardi. E che si portano il bimbo\a a giro alle due di notte, nei locali dove mandano la musica di merda, (e scusate se vi sto riempiendo di merda, ma forse è stata la merda che mangiavo da piccina nel bagagliaio a rendermi tanto sboccata, nonostante ormai sia una donna fatta e di classe) e insomma una notte mi ero rotta il cazzo di stare in questo locale, e nonostante piangessi perché volevo dormire, questa puttanella trendy tutta tirata, e questo coglione d’idiota vestito come un quindicenne, continuavano a sorseggiare e farmi smorfie, ora andiamo ora andiamo e intanto chi uno chi un’altra dei suoi amici mi si avvicinavo e mi toccavano il pancino e mi perforavano la fighettina e insomma a un certo punto, mi sono liberata dalle cinture della carrozzina, come Hulk, sapete no? il mostro verde, questi due scemi di finti genitori adottivi, si spaventano e cercano di calmarmi (tra parentesi: m’imbottivano di medicine calmanti che ormai non facevano effetto, anzi mi causavano l’effetto paradosso, eccitavano invece di rilassarmi). Niente. In un attimo, li ho ammazzati tutti e due. Coi loro stessi bicchieri di cuba libre del cazzo. Non ci credete, vero? Pensate quello che volete. Spero che abbiate colto la metafora.

Comunque sia, chi se ne frega, adesso non sono più una super-bambina. Ho 45 anni, una famiglia stupenda, un marito che non è una sineddoche e due splendidi bambini. I miei super-poteri li uso a lavoro, coi miei pazienti. Li aiuto a perdonare i propri genitori che, avendoli viziati a morte, li hanno trasformati in adulti senza super-poteri, e con un mucchio di problemi del cazzo che con il mio specialissimo aiuto dovranno risolvere.

Insomma, davvero, se siete destinate a diventare delle persone speciali, non c’è abuso che tenga. Niente e nessuno vi potrà far diventare delle persone di merda.

Credetemi, non sto scherzando.

–

(Immagine: Ellen Kooi.)

Osservo un gruppo di turisti cinesi. Uno dietro l’altro si mettono a roteare tre volte attorno ai testicoli del toro in Galleria. Mi ha sempre incuriosito sapere come nascano le ritualità… chissà chi fu il primo a inventarla, chissà come negli anni sia diventata una prassi di ogni turista che passi in città. La Galleria Vittorio Emanuele è un simbolo, un passaggio necessario, un luogo definitivo della identità meneghina. Della sua storia praticamente nessuno sa nulla. C’è e questo basta. È – nella sua evidenza fattuale – l’emblema della corsa alla modernità della città del XIX secolo, quando Milano voleva dimostrare di stare al passo coi tempi, al passo con l’Europa.

Nessuno ricorda, oggi, quale scandalo politico-finanziario fu la sua realizzazione: le furibonde polemiche, le opinioni contrastanti sull’abbattimento di un enorme quartiere storico nel cuore della città, il cantiere talmente lungo che l’intero complesso fu inaugurato tre volte, il progettista che – narra la leggenda – addirittura si suicidò per la delusione delle critiche ricevute (non è dimostrato, ma la dice lunga su come venne percepito all’epoca il cantiere), la volumetria segretamente gonfiata per permettere il rientro dei capitali investiti, le tangenti passate sottobanco all’allora sindaco di Milano, i tracolli finanziari.

Niente, nessuno ricorda nulla. Oggi la ammiriamo tutti, ci appartiene. Non ostante gli scandali, le ruberie, il malaffare, così radicato nel nostro agire quotidiano, già all’epoca. (Quindi oggi è perfettamente inutile dare, falsamente nostalgici, la colpa ad una perdita della millantata antica rettitudine cittadina e alla corruzione avvenuta negli ultimi decenni del puro animo meneghino: siamo sempre stati così. Prima della globalizzazione, prima della ‘ndrangheta, prima del fascismo. Coerentemente italiani).

Se dovessi raccogliere tutte le cose che ho detto e scritto su Expo in questi anni, fra giornali, conferenze, blog, racconti, romanzi, potrei tranquillamente farne un tomo ben sostanzioso. Inizio ad averne la nausea. Passare oggi all’incasso, affermare con superbia che “ve l’avevo detto che andava a finire così” davvero non mi interessa. Si critica per costruire, non per distruggere. Il “tanto peggio tanto meglio” è la filosofia che ha affossato e immobilizzato il nostro Paese. “Tanto peggio”, per me, è e resta sempre “tanto peggio”. Bisogna trovare una strategia d’uscita dall’empasse, non godere del rogo, cetra in mano, dall’alto di non si sa quale colle.

Anche perché se è vero che le cose sono andate così come avevo a suo tempo scritto, non è perché io sia più lungimirante d’altri. Sono andate così perché sono sempre andate così. Purtroppo. Gli intellettuali in Italia sono un popolo di sbertucciate voci nel deserto. Alcuni di questi, di contro, amano mostrare la schiena dritta, fanno vanto della loro integerrima alterigia e peggio vanno le cose e più credono di stagliarsi sulle macerie come divinità iperuranee. Io sono di quelli che nelle macerie invece ci sta, ci resta. Cerca, fino all’ultimo, finché le forze reggono, di sgombrare il pattume, dare spazio alle cose, dare loro una nuova opportunità.

In questi anni per me Expo è stata una scatola magica, un cappello da prestigiatore, dove ognuno metteva dentro ed estraeva l’impensabile. Su tutto è stata la cartina di tornasole per comprendere dove finiva l’area metropolitana di Milano. Ovunque andassi chiedevo di Expo, m’informavo se qualcuno si stesse muovendo con iniziative, convegni, progetti. Ad ogni risposta positiva spostavo il confine della metropoli. Ad ogni negativa sapevo di non essere più a Milano. Ero nella metropoli a Lodi, a Como, a Bergamo, a Novara, a Lugano, ne stavo uscendo a Brescia, non lo ero quasi più a Verona. In Umbria, per dire, in Calabria, neppure sapevano di cosa stessi parlando. Quello che doveva essere un evento d’interesse nazionale si dimostrava nei fatti appannaggio di un territorio ben più ristretto. (a onor del vero dobbiamo dire che le Esposizioni Universali sono sempre state vetrine di una città, mai di una Nazione).

La Expo che avremmo voluto – diffusa, sostenibile e rigeneratrice della metropoli – neppure è stata presa in considerazione. Tant’è, inutile recriminare. Inutile, oggi, ripetere il mantra dell’inutilità di questi eventi. Avremmo dovuto fermarci prima, molto prima. Oggi Expo c’è, si fa. Pensare di bloccare i cantieri sarebbe un suicidio collettivo. Qui, in corsa, dobbiamo rivedere la strategia, dobbiamo riformulare le tattiche urbane. Operativi. Ché se per il resto d’Italia Expo neppure esiste, nell’area metropolitana che cosa sia per davvero questa manifestazione non l’ha ancora capito nessuno.

Faccio fatica ancora oggi a spiegare che, per fare un esempio, City Life e i sui tre demenziali grattacieli non c’entrano nulla con Expo. Provo a chiarire a chi me lo chiede, per farne un altro d’esempio, che l’area rinnovata di Porta Nuova è operazione immobiliare autonoma, che si sarebbe fatta a prescindere, indipendentemente da Expo. I milanesi, da anni, anche i più colti, associano Expo con i grandi cantieri che stanno mutando il volto cittadino. Interessante lapsus collettivo, rivelatore di come si percepisca in Italia un evento internazionale: una occasione per scatenare gli istinti speculativi dei soliti noti. Qualcosa che, in fondo, ricadrà ben poco “nelle vite degli altri”, le persone comuni. Usciamo da questa cornice: forse ci rassicura, di certo non ci conviene.