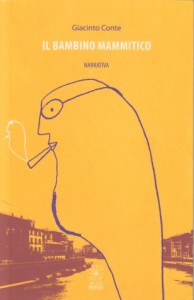

di Mirfet Piccolo

di Mirfet Piccolo

La prima volta che Gianna la vide fu nel 1996, a una grigliata in giardino, e la sensazione che provò fu vagamente simile al fastidio, a un’irritazione sottile. Gianna era hostess di stand al supermercato, e Luca lo aveva conosciuto così, offrendogli un nuovo snack ai cereali e frutta: perché ogni giorno sarà tuo e sarà il migliore, diceva lo slogan. Si frequentavano ormai da quasi otto mesi, e Gianna aveva accettato con curiosità l’invito di Luca di andare alla grigliata: sarebbe stata la prima presentazione ufficiale agli amici, quelli con cui era cresciuto e condiviso ogni cosa. E poi magari si sarebbe fermata a dormire da lui, come quella volta che la macchina non voleva ripartire e diluviava, e non c’era nessuno a cui chiedere un passaggio; a Gianna era piaciuto svegliarsi al suono delle campane e dei pettegolezzi della piazza del paese, si era sentita in vacanza, finalmente lontana dal suo appartamento e dalla petulante coinquilina con la quale era costretta a dividerlo.

Durante il viaggio in macchina dall’appartamento di Gianna, dove Luca andava ogni venerdì sera, uscito dallo studio, Gianna aveva riflettuto sulla bellezza della fedeltà amicale; perché lei, al contrario, riusciva ad avere solo rapporti disordinati e inconsistenti, rapporti niente-di-ché.

Luca aprì la porta senza suonare il campanello; in fondo erano attesi, quella era casa di amici. Luca le aveva detto che Carlo era il titolare di una ditta che produceva tappi, e viaggiava molto, soprattutto in Asia; la moglie diceva di occuparsi della contabilità, ma sapevano tutti che quando andava in ditta era solo per controllare il marito, e che in sostanza poteva permettersi di non fare granché.

La loro casa, costruita su un terreno di proprietà dei genitori di lei, ex agricoltori, era molto grande, ariosa, le tende della porta-finestra volteggiavano leggere lasciando intravedere gli invitati in giardino. Ridevano; un cane abbaiava stanco. Non ci furono strette di mano ma sorrisero tutti, e tutti dissero ciao, semplicemente, per poi tornare a ridere, forse su una battuta o qualsiasi cosa d’altro iniziato prima del loro arrivo.

Luca si affrettò alla griglia attorno alla quale tutti gli uomini sembravano attratti.

– E la tua signora dov’è? – domandò Luca.

– E’ andata un attimo in taverna, credo, sai com’è, si fa sempre desiderare.

Gianna avvertì un forte senso di disagio, ma cercò di scacciare l’inquietudine dicendosi che in fondo era normale, e sorridendo attraversò il giardino e andò a sedersi su una sedia tra la graticola e il tavolo. Il cane, un pastore maremmano di nome Jolly, le si avvicinò e le annusò i piedi; il pelo lungo e vecchio era a tratti bagnato e gocciolava. Gianna accarezzò il cane e anche la sua mano si bagnò e del pelo le morì tra le dita. Poi Jolly andò ad accucciarsi vicino alla casetta degli attrezzi, con il muso poggiato sopra le zampe e un occhio chiuso e uno aperto, quieta e attenta.

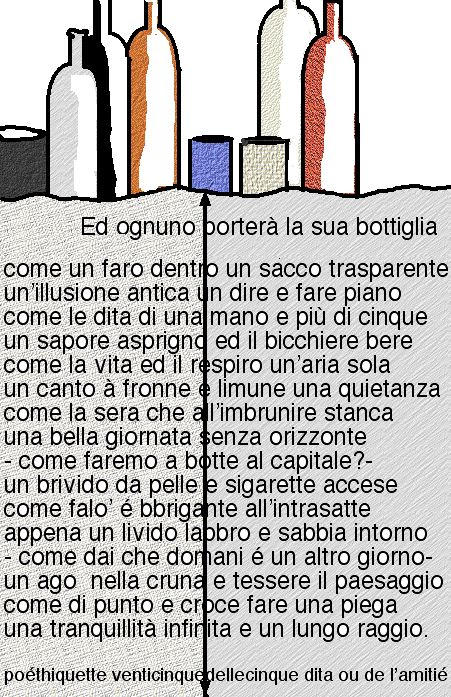

Gianna avrebbe voluto pulirsi la mano, ma i tovaglioli non erano ancora in tavola e lei non voleva disturbare. Mise la mano sotto la sedia e sfregò lentamente le dita nella speranza di rimediare senza dare troppo nell’occhio; per sicurezza, quando Luca le portò da bere Gianna afferrò il bicchiere con l’altra mano. Sorrise di più, bevve un lungo sorso di vino frizzante. Finalmente impegnata col bicchiere, pensò alla gran fortuna di vivere sempre così, con gli amici da ospitare in un giardino curato, un vecchio cane con cui giocare, la quieta sonnolenza di paese. Senza sbalzi repentini né strappi, con niente che accade e tu che puoi stare a guadare.

E poi c’era quella casetta di legno grande quanto il suo angolo cottura. Viverci dentro, magari con un fornellino da campeggio? e poi c’era il microclima, da alimentare e da sfruttare; un buon isolante, coperte di lana ed era fatta; e l’illuminazione come nell’antica Roma; e perché no, fare un esperimento: trecentosessantacinque giorni in una casetta da giardino, registrare tutto, e poi vendere i diritti e diventare famosi, stare tranquilla per un po’.

– Carlo, quello stupido del tuo cane deve essersi mangiato ancora una volta le carte, nel mio mazzo ne mancano quattordici.

Quella era Fanny, e in lei c’era qualcosa che non andava, una discordia di fondo, un fastidio sottile. Forse era per via di quella sua voce da comando, senza mezzi toni né ombre, era un falsetto stonato. Sotto la pelle rosea e opaca si intravedevano le ossa tese come aculei; sugli alti tacchi argentati sembrava in procinto di cascare da un momento all’altro, di sbriciolarsi come pane seccato al sole.

– E tu devi essere Gianna, giusto?

– Sì.

– Io sono Fanny, con la ipsilon finale- e le tese la mano, e Gianna la strinse e disse che era un piacere, anche se quella precisazione sul nome le era sembrata ridicola. Che differenza faceva, con la ipsilon o senza? a chi importava?

Gianna avvertì un rapido movimento d’aria alle sue spalle: un uomo brandiva una grossa pistola ad acqua e fece a Gianna il gesto di stare in silenzio e di non muoversi, poi la puntò sul cane e sparò. Il cane si sollevò di scatto, senza abbaiare andò a nascondersi dietro la casetta di legno. Tutti risero, compreso Luca, e Gianna capì che si trattava della ripresa di un gioco iniziato prima del loro arrivo. Avvertì un forte senso di dispersione, e di déjà vu, ma si sentì sollevata per non essere più al centro dell’attenzione, e, guardandosi in giro con il bicchiere stretto e vuoto nella mano, sorrise a tutti e a nessuno.

Fu una grigliata con molti aneddoti e battute, la maggior parte a sfondo sessuale e con mimiche e versi per accompagnare i racconti i cui protagonisti, persone assenti da quella giornata, finivano immancabilmente per essere culattoni di merda o troioni. E allora ecco altre risate, e pacche sulle spalle, e ancora risate. Qualcuno voleva un altro caffè? altro giro di limoncello? altra birra?

Parlarono anche di un viaggio a New York che Fanny e Carlo erano riusciti, per via di un errore dell’addetta dell’agenzia di viaggio, a non pagare. Perché erano fortunati, loro due, lo sapevano tutti, così sfacciatamente fortunati che avrebbero potuto intrattenere gli amici per giorni interni raccontando episodi in cui la buona sorte li aveva assistiti. Ma la cosa davvero buffa, era che Fanny e Carlo avevano già tutto, non avevano certo bisogno che la fortuna si ostinasse a baciarli. Erano gente che cadeva sempre in piedi, anzi, che non cadeva mai. E qualcuno aggiunse che la fortuna li premiava per quello, perché lo diceva anche la saggezza popolare: aiutati che il ciel t’aiuta.

Dopo il caffè preparano i tavoli: quello da pranzo diventò il tavolo da poker, per gli uomini; mentre dalla casetta di legno Carlo ne prese uno più piccolo per la scala quaranta, delle donne. L’ultima volta che Gianna aveva giocato a scala era stato almeno dieci anni prima, a vent’anni, quando condivideva l’appartamento di piazza Tripoli con le due gemelle tedesche e, tra un esame e l’altro di antropologia, si trovavano nella stanza di una o dell’altra per fare una partita. E dopo, cos’era successo dopo? Forse era stato per colpa degli esami, sempre più faticosi e lontani dalla sua vita; e poi il lavoro al pub che pagava poco ed era stato necessario trovare un secondo impiego; la morte dei suoi genitori; i debiti da saldare; e quella gravidanza senza padre, andata com’era andata.

Fanny scartò il mazzo dal suo involucro e lo allungò a Gianna:

– A te l’onore di aprire le danze.

Gianna afferrò il mazzo, duro e lucido; temé di non saper più mischiare un mazzo di carte, e ancor prima di cominciare a mischiare sentì l’imbarazzo raggelarle le mani e il pensiero, come uno schiaffo.

In macchina, sulla strada di ritorno verso casa di Gianna, Luca le disse che Fanny era una ladra.

– Cleptomane. E’ fissata con gli smalti.

Sembrava divertito.

– A parte questo. Come ti sembra sia andata?

– Bene – ripose Gianna, – bene – ripeté –, ma un senso d’inquietudine l’accompagnò per tutto il viaggio di ritorno.

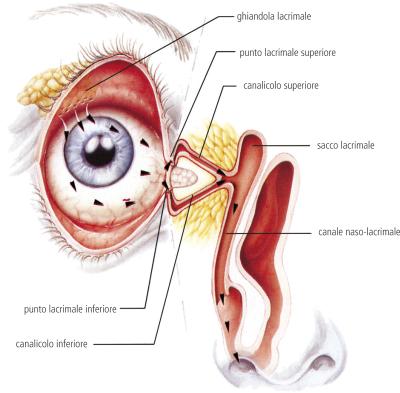

Il venerdì di due settimane dopo, durante la pausa pranzo, Luca telefonò a Gianna. Le disse che forse sarebbe stato meglio non vedersi per un po’, ma che se lei ci teneva potevano rimanere amici, buoni amici. Non si sentirono più. Gianna pianse di rabbia ma solo per qualche notte, e andò avanti con il suo andirivieni di sempre.

***

Era la vigilia di Natale del 2001, in un discount. Dal soffitto pendeva un grosso schermo TV ben visibile da ogni reparto: le Torri Gemella si sbriciolavano senz’audio, un uomo precipitava a ripetizione. Dagli altoparlanti la voce di Eros Ramazzotti era a tratti interrotta da un’invisibile donna robotica, suadente: clienti fedeli da noi lo sconto è scontato, un’occasione da catturare.

Non la vide subito, ma riconobbe la sua voce, tra il reparto bevande e sanitari. Svoltò e la vide: parlava al telefono, concitata, lo sguardo stretto e teso su un punto indefinito dello scaffale; indossava uno splendido cappotto broccato, con ricami che erano un campo di fiori nascente, un trionfo. Gianna non sapeva se essere più stupita dal vederla fare la spesa in un discount o dal fatto che fosse, da sola, in quella parte della città così lontana dal suo paesotto di provincia. Solo guardandola, Gianna si accorse che la sua voce era in realtà cambiata: il tono sempre alto, acuto, ora cedeva sulle vocali di fine parola in un tremito come di perdita improvvisa, inevitabile. Qualcosa la incuriosì, ma per poco; era un periodo difficile (la separazione da Stefano; l’appartamento che avrebbe dovuto condividere con tre sconosciute; il lavoro nuovo, ma più precario del precedente, come commessa stagionale e a chiamata) e infondo Gianna non aveva voglia di convenevoli e di finti slanci d’interesse. Smise di guardarla, cercò di passare oltre a testa bassa.

– Gianna! Tu sei Gianna, vero? la Gianna di Luca. Io sono Fanny, ti ricordi di me, vero?

Gianna tentò uno sguardo pensieroso, estraneo, ma sentì che non le stava riuscendo e finì per ammettere che sì, ora la riconosceva, certo, alla grigliata, tanti anni fa. Fanny sembrava molto eccitata, come se Gianna fosse stata una sua grande amica ritrovata dopo anni d’incomprensibile distacco, e insisté perché andassero a bere qualcosa. Gianna disse che non aveva molto tempo, aveva gente a cena e doveva preparare. Ma forse non lo disse nel modo giusto, perché Fanny le strizzò l’occhiolino come a dire che l’aveva colta in flagrante e che sapeva bene quel che stava facendo. Gianna si vergognò di aver mentito, tra l’altro così male, e un forte senso di debito nei confronti di Fanny la portò ad accettare l’invito.

Le casse aperte erano due, e la coda era lunga. Gianna non sapeva cosa dire, la conosceva appena e non le era neppure piaciuta particolarmente, anche se non ricordava esattamente perché. Fanny riempì quello spazio morto snocciolando gli ultimi anni della sua vita. Raccontò che avevano chiuso la ditta di tappi per lo scarso rendimento (era tutta colpa dei rumeni, disse, che qui comandano e voglio i diritti con tutti i crismi, ma a casa loro fanno gli schiavi e producono tappi senza sosta), e che ora Carlo era un Manager nel settore Tempo Libero, molto redditizio. Il broker di Carlo gli aveva anche suggerito di investire nei discount, e lei era lì per un sopralluogo anche se, aggiunse in fretta, era solo per abitudine che lei andava a fare la spesa da un’altra parte.

Gianna avvertì lo stesso malessere provato anni prima, lo stesso disagio e irrequietezza sottile, ma non disse niente e continuò a far finta di essere interessata. Iniziò a compilare un questionario, perché i tempi erano quelli che erano e lei non doveva vergognarsi davanti a chicchessia se andava a caccia di sconti. Non doveva. Calcò con forza la penna e scrisse il suo nome e cognome, l’indirizzo, la frequenza della spesa. Figli? Animali domestici? Cellulare? Lasagne pronte? Scrisse chiaro e forte. Perché la fortuna era disonesta e stracciava la gente come lei.

Fanny si offrì di mettere la spesa nei sacchetti. Poi qualcosa cambiò, all’improvviso, perché Fanny disse di avere un appuntamento importante e che doveva proprio andare; Gianna la guardò uscire in fretta dal negozio, dissolversi tra la folla stretta nel cappotto broccato, non esserci più. E ne fu sollevata.

***

Era il gennaio del 2012 quando rivide Fanny, e non la riconobbe subito. Quel giorno Gianna era in pausa pranzo e camminava di ritorno al negozio sportivo dove lavorava già da un anno. Era un inverno molto freddo e Gianna non vedeva l’ora di tornare nel tepore delle sue vetrine, il posto migliore in cui trovarsi. Perché Gianna aveva smesso di lamentarsi già da tempo, aveva cominciato ad apprezzare la sua piccola vita fatta di piccoli piaceri quotidiani. Andava bene così, di diceva, andava benissimo.

Passò vicino al centro di distribuzione della Caritas, come spesso accadeva. E udì quella voce, quelle parole senza sosta, solo il tono era più basso, scavato. Fanny stava litigando con un uomo, gli urlava addosso di rispettare la fila; il viso sollevato in gesto di fierezza e di sfida: e guai a lui se osava anche solo guardarla. Il suo cappotto broccato era consunto, i pochi fiori rimasti erano spenti e lacerati dallo sporco; le sue mani gonfie e violacee, ferite, gesticolavano di rabbia, urlavano più della sua voce.

Gianna le passò vicino, volontariamente la sfiorò senza guardarla negli occhi: fu una piccola spallata, un finto episodio accidentale come ne capitano tanti, per strada, tra la folla estranea di una qualsiasi gande città, e Gianna si sentì sconvolta, finalmente, da un guizzo di felicità inaspettata.