Lor signori si commuovono, lor signori deplorano, poi lor signori vanno in aeroporto a ricevere le bare avvolte strette nelle bandiere, lor signori sfiorano le bare con gesto toccante e misurato, invocano le vie diplomatiche, tuonano, quando ne hanno la forza, sulla natura terribile della guerra, sulla sacra obbedienza e la dedizione al dovere, insomma si stracciano le vesti, naturalmente in modo metaforico, dioguardi, pensa che gesto inconsueto, indiscreto e sconveniente sarebbe se il ministro o l’onorevole o il presidente si strappassero letteralmente le vesti di dosso alla Cerimonia Commemorativa, con tutte le bandiere che garriscono al vento, facendo così garrire pure i propri onorevoli o non più tanto onorevoli indumenti.

DesignAre

di Gianni Biondillo

Prima

(Luglio 2011) Devo andare a vedere una fabbrica di arredi, in Brianza. Ci vado in macchina con Matteo Ragni, raffinato designer inventore di oggetti culto, vedi, fra gli altri, il celebre “moscardino”, forchetta-cucchiaio che infesta gli aperitivi di mezza Italia da circa un decennio.

Lo prendo in giro. Per come la vedo io, gli dico, farei una moratoria, chiuderei tutte le facoltà di design, obbligherei chi ama la materia a fare uno stage di almeno un lustro in qualche fabbrica, o fattoria, così, giusto per restituire un minimo principio di realtà a chi ha “artistizzato” una disciplina che invece la realtà voleva semplificarla e renderla democratica.

Ma Matteo non ci casca, la mia provocazione è nulla per lui. Perché in fondo è d’accordo con me. I processi produttivi sono quelli che gli interessano, non l’oggetto feticcio. Parliamo di sovraproduzione formale, di scarti, di sostenibilità. “Odio il biodesign” mi dice, questa nuova tendenza che ci obbliga a usare oggetti punitivi, pseudoetnici fatti con la paglia o con materiali facilmente biodegradabili ma che diventano troppo in fretta spazzatura, rifiuto.

Mi parla di Claudio De Luca, suo collega alla facoltà di Design di Bolzano, che teorizza il “tempo minimo di permanenza” di un oggetto. Affinché esista ed abbia un senso, affinché sia davvero sostenibile, un nuovo oggetto dovrebbe avere una età minima di vita. Il contrario della scadenza di un alimentare: che sia un divano o un bicchiere, per l’impegno di materiali usato, perché abbia un senso produrlo, deve riuscire ad essere usato non al di sotto di una certa soglia temporale.

Quaranta anni fa almeno, non ricordo più né autore né titolo, uscì un saggio che sognava l’architettura del futuro come qualcosa di facilmente smontabile, deperibile, sostituibile. Non è andata così. Continuiamo a costruire senza senno edifici che, per la tecnologia impiegata, vivranno un tempo lunghissimo. Inutilmente. L’esatto contrario dei prodotti del design che dovrebbero permanere di più nelle nostre case. Le stesse che dovremmo riuscire a sostituire (demolizione-ricostruzione) senza che questo infici la sostenibilità ambientale. E il buon senso.

Durante

Sono nato nel 1966. Come la B&B. Che poi, in realtà si chiamava C&B, Cassina & Busnelli, due bei cognomi che più briantei non si può, nomi che fanno venire le vertigini ad ogni studioso del designer. Poi il sciur Busnelli decise di camminare con le sue gambe, e grazie ai prestiti bancari, oggi così rari, nel 1973 ha dato alla luce la B&B. No, non Busnelli & Busnelli, in una sorta di iper-ego-riferimento, ma più ironicamente Banche & Busnelli. 45 anni. Come me. Mi dicono, in giro, che sono un giovane scrittore, un giovane architetto. La B&B, quindi è una giovane azienda. Ovvio che no. Io non sono giovane da un bel po’ e qui, a Novedrate, già da decenni si fa la Storia del design.

Per come la vedo, poi, a farla, la Storia, è stata proprio Pier Ambrogio, più ancora dei suoi gallonati designer. È stato grazie all’idea, tutta sua, di impiegare il poliuretano per i divani. Primo al mondo. Nel giro di pochi anni l’hanno imitato dappertutto, ma Busnelli era già avanti. La catena produttiva doveva restare tutta sotto il controllo qualità. Niente esternalizzazioni. Quindi una bella sede, nuova nuova – fatta da un giovane (lui sì!) architetto che pochi anni dopo avrebbe vinto il concorso del Beaubourg-, dove produrre i telai da annegare nella colata del poliuretano.

Sono qui, in fabbrica, ad osservare come li fanno questi pezzi unici. Unici e perfettamente replicabili, all’infinito. Altro colpo di genio. La qualità dell’artigianato e la produttività dell’industria. Sono qui, gongolando come un bimbo ad una gita, e vedo lo sversamento nello stampo del prodotto chimico che nel volgere di pochi secondi lievita come un sufflè. Un operaio chiude lo stampo. Tempo venti minuti e quella massa informe diverrà una poltrona. Sembra magia.

La sede poi negli anni è cresciuta. Si sono aggiunte nuove ali, tutte progettate da architetti vicini all’azienda. Giro mani dietro la schiena e osservo i manifesti delle campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani, i 4 compassi d’oro, le scocche di legno di pezzi mai messi in produzione… un involontario museo del design a portata di mano, basterebbe volerlo fare. Ma i Busnelli non stan lì a sfogliar le verze (per dirla alla lombarda), le generazioni che hanno portato avanti il lavoro del fondatore devono produrre per l’Europa, per l’Asia, per gli States. Da qui. Dalla Brianza velenosa di battistiana memoria.

Gironzolo per un reparto dove vedo un operaio ricoprire di uno strato di dracon il volume stampato di poliuretano, poi mi avvicino ad un tavolo dove è stata stesa una pelle: un laser disegna e poi taglia sul pellame i pezzi che comporranno la finitura del mobile.

Ci sto bene qui. A me gli showroom annoiano. Non ho passione per il pezzo finito, per l’egotismo del progettista. Odio le archistar, non sopporto i designer che si atteggiano ad artisti maledetti. Amo la fabbrica. Amo chi ha della produzione un’idea generale, non parcellizzata, amo lo scambio di opinioni fra competenze, un disegno che per diventare pezzo finito deve passare per il centro di ricerche interno, dove capire cosa cambiare, per renderlo più semplice da produrre, più stabile o sicuro. Amo l’idea del lavoro collettivo. Come è un film, che non esiste solo grazie al suo regista, ma ha una peculiarità, una qualità, solo se i suoi sceneggiatori, attori, macchinisti, sono bravi, professionali, talentuosi.

I designer che lavorano da anni qui alla B&B l’hanno capito. Bisogna assorbire una mentalità, direi quasi una tonalità B&B. A pensarci, tranne le icone pop (come la Up di Gaetano Pesce) o lo scontato obolo modaiolo à la Zaha Hadid, qui si fanno mobili che devono restare, per decenni. Non possono permettersi di “passare di moda”. Dalla prima generazione di progettisti, Afra e Tobia Scarpa, alla seconda (tutti giovanissimi, ai loro esordi), vedi Antonio Citterio, chi lavora qui sembra disegnare oggetti che, in un certo senso, “sono sempre esistiti”. È quel gusto understatement tutto lombardo, figlio inconsapevole del motto borromaico: humilitas. Essere, non apparire.

I designer che lavorano da anni qui alla B&B l’hanno capito. Bisogna assorbire una mentalità, direi quasi una tonalità B&B. A pensarci, tranne le icone pop (come la Up di Gaetano Pesce) o lo scontato obolo modaiolo à la Zaha Hadid, qui si fanno mobili che devono restare, per decenni. Non possono permettersi di “passare di moda”. Dalla prima generazione di progettisti, Afra e Tobia Scarpa, alla seconda (tutti giovanissimi, ai loro esordi), vedi Antonio Citterio, chi lavora qui sembra disegnare oggetti che, in un certo senso, “sono sempre esistiti”. È quel gusto understatement tutto lombardo, figlio inconsapevole del motto borromaico: humilitas. Essere, non apparire.

Quello che mi manca, penso, uscendo dalla sede di Renzo Piano, è il passaggio di consegne ai nuovi progettisti. Ho 45 anni, non sono un giovane artista, la mia generazione è saltata perché oppressa da quella che ci ha preceduti, che non ha voluto eredi, ossessionata dal potere e dall’essere “per sempre giovane”. Ma oggi chi può prendere in mano l’eredità di una storia così nobile? Quale imprenditore, oggi, ha voglia di investire come faceva “Il sciur Busnelli”, nei talenti under 30?

Dopo

(Aprile 2012) Biciclette dappertutto. Io e mia figlia Sara, 7 anni, cerchiamo un palo, una ringhiera, un semaforo, dove parcheggiare la nostra ma, in questo crocicchio di strade, sono tutti occupati. “Da lunedì a venerdì – mi dice Mariano, il nostro accompagnatore – il Salone è dei tecnici, dei designer, degli stranieri, il fine settimana è dei milanesi.” In effetti c’è gente ovunque che passeggia tranquilla, anche in mezzo alla carreggiata; l’aria profuma di salamelle alla brace. Sembra di stare ad una sagra paesana, non al Fuorisalone di via Ventura, quello che pare essere diventato uno dei poli imprescindibili della creatività internazionale.

Mariano Pichler è l’eminenza grigia di tutto ciò. Architetto, collezionista, imprenditore, nove anni fa trasformò questo quartiere di fabbriche dismesse, in un incubatore d’arte, di design, di architettura. Ora ci passeggiano i milanesi, come fossero ad una gita fuori porta. “C’è desiderio di cultura, voglia di capire il contemporaneo” mi spiega. Proprio di fronte ad una installazione ne ho una conferma: incontro per caso un’amica, Cristina: “è già il terzo anno che vengo – mi dice – è diventato un appuntamento fisso.” Ma perché qui, perché non nella più celebrata via Tortona? “Lì si sente di più la presenza delle aziende commerciali, qui è la creatività a farla da padrona”. Interviene suo marito, illuminante: “Mi sembra d’essere Alice nel paese delle meraviglie!”

Mariano Pichler è l’eminenza grigia di tutto ciò. Architetto, collezionista, imprenditore, nove anni fa trasformò questo quartiere di fabbriche dismesse, in un incubatore d’arte, di design, di architettura. Ora ci passeggiano i milanesi, come fossero ad una gita fuori porta. “C’è desiderio di cultura, voglia di capire il contemporaneo” mi spiega. Proprio di fronte ad una installazione ne ho una conferma: incontro per caso un’amica, Cristina: “è già il terzo anno che vengo – mi dice – è diventato un appuntamento fisso.” Ma perché qui, perché non nella più celebrata via Tortona? “Lì si sente di più la presenza delle aziende commerciali, qui è la creatività a farla da padrona”. Interviene suo marito, illuminante: “Mi sembra d’essere Alice nel paese delle meraviglie!”

Ha ragione: Sara zampetta dappertutto come fosse al Luna Park (sulle nostre teste campeggia, tra l’altro, la scritta “Luna Park” delle ex Varesine qui riportata anni fa da un artista, memoria di una Milano effimera che va scomparendo), curiosissima, non si perde nessuna invenzione, nessun oggetto insolito: bicchieri fatti di capelli, lampade che riciclano metri di legno da muratori, poltrone modellate col pongo. Cose che solo i bambini riescono ad immaginare. O gli artisti.

Tutta questa roba non serve a niente, dico con una punta di sarcasmo, non entrerà mai in produzione. Margriet Vollenberg, da Utrecht, sorride. Organizza da tre anni con la sua socia, Margo Konings, la design week di via Ventura, se lo sarà sentito dire chissà quante volte. I numeri le danno ragione, gli espositori, i progettisti e i visitatori sono aumentati del 50% rispetto allo scorso anno. “Qui mettiamo in mostra il pensiero, la creatività pura, senza compromessi. Qualcosa che sta prima della produzione”. O forse anche oltre: specchi inchiodati al muro, lampade di piume di gallo, tele di ragno. È come se fossimo in una zona grigia, fra installazione d’arte, oggetto ludico, concetto filosofico, progetto futuribile. Andiamo tutti assieme a vedere una performance in un padiglione dove accademie di design di mezzo mondo espongono le loro ricerche. Un giovane designer olandese sta impastando del materiale plastico a polvere metallica. Dietro di sé un curioso marchingegno, sembra una pressa da tipografi con alla base un catino. Tutto attorno piccoli sgabelli a tre piedi. Quando l’impasto è pronto lo versa, poi muove i contrappesi e la pressa comprime l’impasto nel catino. Margriet mi spiega: “Ci sono tre calamite potentissime sul perno superiore e una sotto il catino.” L’artista manovra la carrucola solleva la pressa e come per magia l’impasto prende forma: tre colonne si staccano dall’impasto e seguono l’attrazione delle calamite. Sembra d’essere in un laboratorio di un alchimista, stiamo assistendo in diretta al miracolo della materia che si fa forma compiuta.

Senza ricerca non c’è innovazione, sembra vogliano dirmi. E la ricerca deve essere libera, senza compromessi. Deve saper recuperare la dimensione artigianale, delle cose fatte a mano, e, su tutto, deve poter sperimentare, esagerare, sbagliare. “Ti voglio far vedere due cose estreme – mi dice Mariano – i due poli dentro i quali si muove tutta la ricerca e il senso di questo Fuori Salone.”

Senza ricerca non c’è innovazione, sembra vogliano dirmi. E la ricerca deve essere libera, senza compromessi. Deve saper recuperare la dimensione artigianale, delle cose fatte a mano, e, su tutto, deve poter sperimentare, esagerare, sbagliare. “Ti voglio far vedere due cose estreme – mi dice Mariano – i due poli dentro i quali si muove tutta la ricerca e il senso di questo Fuori Salone.”

In una stanza perfettamente bianca, Andrea Mancuso e Emilia Serra hanno modellato del filo di lana nero su una trama di fili trasparenti, da loro precedentemente tesi fra soffitto e pareti. Sembra di vedere uno schizzo a matita in tre dimensioni, una specie di pensiero fisico che riproduce un interno. Uno spazio mentale estroflesso. Mi lascia senza parole. Ci pensa Sara a commentare: “Guarda, papà, una sedia fluttuante!” Poesia, insomma. Perfettamente inutile, perfettamente necessaria.

Poi Mariano ci porta sul solaio di copertura d’un edificio dove una onlus, la “Orti d’azienda”, ha realizzato un orto pensile. Sostenibilità, filiera corta, chilometro zero, lì, fatti evidenza, a portata di mano, senza troppi fronzoli formali. “Non è solo una questione di pomodori – mi dice Antonio Vento, uno dei soci – è anche un modo per creare senso di condivisione sui luoghi di lavoro”. Semplice e geniale. Che ne dici?, chiedo a mia figlia. “Bello – mi risponde – io l’avevo già disegnato quando ero all’asilo.” I bambini sono più avanti di noi. Sempre.

(i tre pezzi sono già stati pubblicati, in versioni differenti, su Costruire, Domus, Corriere della Sera)

I poeti appartati: Claudia Ruggeri

Correspondances

di

Francesco Forlani

Mi chiedo a volte se è davvero necessario parlare di poesia, spiegare il nesso, il fatto, svelare l’arcano che ci dice della fortuna o della miseria di una poetica, l’affiliazione, la bastardaggine di un verso. Per questo trovo ancora più straordinari i lavori critici in poesia, quelli di cui sono testimone, orale o scritto, portati avanti con cura certosina, attenzione sovrumana all’opera. Penso ai lavori di Biagio Cepollaro, Marco Giovenale, Giuliano Mesa, Andrea Inglese, Francesco Marotta, solo per citare pochi esempi, che già mi dico e dicono che sono sempre gli stessi, nel mio immaginario. Se così poco, ci dicono, serve la poesia al tavolo della letteratura cosa e come servirà una critica poetica, se non a raccogliere le poche briciole cadute dal tavolo, i pochi lettori che restano dopo la scrematura. Nessuno legge più poesia, figuriamoci allora testi critici sulla poesia! Ecco io vorrei essere uno di quei lettori, uno di quei critici. Vorrei avvicinarmi al tavolo, chinarmi e raccogliere poche briciole, riporle in un qualcosa, un sacchetto di carta, un foglio, e scrivere: “queste poesie di Claudia Ruggeri sono belle.” Ovvero dire in lungo e in largo, con dovizia di particolari e maîtrise assoluta di strumenti e aggeggi critici, come e perché sono belle. Tanta è la strada che però mi separa dal tavolo, e poco, troppo poco il tempo per riuscire a dire altro da quanto è stato già detto su Claudia Ruggeri. Critica sincera, che non faccia astrazione del cuore, come hanno scritto di lei Mario Desiati o forse Michelangelo Zizzi oppure semplicemente riuscire a leggere i suoi versi come li ho sentiti detti a Matera, in una chiesa sconsacrata per voce di Alfonso Guida. E metterci la stessa passione di Francesca Canobbio, la cura di sua madre Maria Teresa del Zingaro, con cui ci siamo scritti poche cose. Le poesie che seguono me le ha mandate Elio Scarciglia autore di un documentario, allegato al libro Canto senza voce di Claudia Ruggeri, libro curato da Esther Basile e Angela Schiavone e che verrà presentato a Genova il 12 luglio. Eccole.

Il calice di fiele che mi hai dato

Questa croce pesante

che ho portato senza proteste

sopra il mio Calvario.

Questi chiodi crudeli

ho lasciato trafiggere

il mio corpo e il mio sudario.

Queste piaghe profonde

che ho guardato aprirsi nella carne:

oh, mio Signore, tutto questo,

lo sai,

te l’ho donato.

E pure, adesso che il festino è finito

Oh, mio Signore, ti faccio omaggio,

e, sorridendo,

brindo

col calice di fiele

che mi hai dato.

§

Prego i tristissimi occhi

d’eroe di guardare

che i suoi logori sguardi

vertano sul mio dolore.

E poi volino

fantastici e stanchi

partendo da lì.

Dal dolore.

Prego che Vittoria

sappia che nel suo volo di pietra

è la perdita umana

Prego che Eroe e sua Vittoria

passeggino insieme

per poco, nel mondo.

Che le estati li investano, torride,

e così lunghe notti

nel freddo.

Che la terra riempia di sassi

le palpebre giovani

e le guidi fin dentro

dai suoi dannati.

Prego le ragioni della luce

di illanguidire i loro respiri,

e le sabbie di soffocarne la voce.

Prego il mare

affinché disperda i loro cuori

nelle sue acque.

Poi li trovarono

nella nicchia di un tempio

contorti e iniziati.

Li esposero in lunghissimi

treni di legno.

L’organo vomitava rigido

algide melodie.

Carcerata la loro giovinezza

da tetti di mogano,

zolle di terra

e poi rovi di vermi.

Li trovarono

e trovarono la mia preghiera

nei loro occhi

pallidi ed attoniti.

Lontano, in un giardino fiorito

qualcuno prepara una croce e dei chiodi.

Un giorno dei saggi

potando gli sterpi

in un vecchio giardino

troveranno anche me

con un passero

duro tra i denti.

&

Canto di Madre

Un albero

incantato e festoso

alcova di primavera

leggiadra

Quell’albero non l’ha mai visto

il mio bambino

era già adulto quando nacque:

aggrottava le ciglia

Scrutando il bianco affaccendarsi

di chi controllava il suo pianto:

il mio bimbo

è nato serio

Ha sentito

il composto formarsi

dei ghiacci

ed ha guardato, dal vetro

gli svizzeri giochi

innevati.

Ha amato quell’ordine,

ed ha preferito morire

per non vedere

l’inutilità

di frivola

e scomposta

primavera.

A me ha lasciato

un albero stupendo.

Sotto le sue fronde poserò

boccheggiante

nei violenti ardori

di un’estate

mentre la chioma

scapigliata

mi schiaffeggerà

a sangue.

Già lo fa

che ancora

è inverno nell’addio,

e mi rimane

nella faretra

stremato,

sulla spalla,

una saetta d’azzurro, simile a quello

che colpiva il cuore

con l’aggrottarsi vecchio

che chiedeva venia

d’essere mai esistito.

Quest’albero

che “tu” hai cresciuto

nel mio seno

duro come un cadavere

in un affanno cosmico

ispessisce

ed è la crudeltà

che tu piantasti

per essere ingannato

mentre io

relativa

t’abbracciavo.

Sento nel mio corpo

quel seme

che piantasti,

farsi albero

crescere …ispessirsi

dentro un affanno

cosmico.

La crudeltà

mi ha preso

di stringerti

e ingannarti

Nota post

Sul sito dedicato a Claudia Ruggeri è possibile leggere tantissimi materiali critici e letterari in grado di far capire davvero “la bellezza” della poesia e dell’universo poetico che l’ha generata. E lo fa anche attraverso contrappunti, controcanti, come nello scambio epistolare che qui segue tra la poetessa e Franco Fortini. Solo a prima e distratta lettura parrebbe un dialogo tra sordi, anzi diciamo tra qualcuno che urla, grida e un altro che non sente. In realtà, credo, qui si avverte, nelle parole accorte di Fortini, oltre al leggendario pudore fortiniano rispetto all’amore, qualsiasi forma d’amore, una partecipata paura, sentimento del pericolo, l’Alerte aux poètes. Claudia Ruggeri scrive : “Oggi ho 22 anni ed ho concluso le prime 22 pagine del mio personale dizionario. Le sono destinate. “Bello ventiduenne / come aveva predetto il suo tetrattico”, Majakovskij si mise a dormire “a piene gambe a pieni malleoli” (Blok). Ma questa è superstizione.”

In realtà, credo faccia allusione a Carmelo Bene, altro salentino maudit, eccedente, il Carmelo Bene dei Quattro modi di morire in versi. I poeti detti da Bene erano Majakovskij, Blok, Esenin e Pasternak. Ecco perché Claudia Ruggeri dice Blok ma in realtà si trattava di Pasternak. Fortini raccomanda alla giovane poetessa di liberarsi di Bene? Non so, ma sicuramente del verso “Oh, s’io avessi allora presagito,

quando mi avventuravo nel debutto, che le righe con il sangue uccidono,

mi affluiranno alla gola e mi uccideranno.

Mi sarei nettamente rifiutato

di scherzare con siffatto intrigo.

Il principio fu così lontano,

così timido il primo interesse.”

Lecce, 1 Marzo 1990

Caro professore, ma caro veramente

se pur fantasiosamente. Io sono assolutamente incapace di scrivere una lettera, e lo sono soprattutto se con una lettera devo “comunicare” concretamente. E qui, come fare entrare, e subito, il mio nome; oppure, per esempio, il colore del pullover che indossavo quel giorno, e, insomma il senso di un epistolario caduto e la mania di gerarchia e di aristocrazia che mi prende quando si tratta di “parlarne”, “spiegarne”, di un gesto che è profondo e leggero troppo per non sfuggire ad una qual si sia esibizione.

Insomma ho covato una “dedica” lungo cinque anni; già, perché fu nell’85 che la conobbi e che quella che era stata la predilezione per un poeta s’inverò in un pensiero amoroso e riverente per un uomo. Sentii come un richiamo strano una parentela iniziale una “con esistenza” di destini ed una “elezione” radicale. Anche lei mi guardò spostando appena il Corriere della Sera ed io fui troppo certa che in quello esercitò una comprensione e forse una condivisione di tale “affatata” circostanza. E infatti dopo poco lei mi chiamò in corridoio e lì parlammo, attimi, in piedi, come ladri, soli.

Esco da due anni infernali in cui sono stata affetta da una malattia alla tiroide che mi ha portato crisi di nervi e che mi ha bloccata su tutti i fronti. Ora riprendo a studiare, a scrivere non ancora, a vivere ed a fuggire da questa maledetta città per ritornarvi tuttavia; riprendo riprendo ma non riprendo

tutto, forse. Oggi ho 22 anni ed ho concluso le prime 22 pagine del mio personale dizionario. Le sono destinate. “Bello ventiduenne / come aveva predetto il suo tetrattico”, Majakovskij si mise a dormire “a piene gambe a pieni malleoli” (Blok). Ma questa è superstizione.

Le invio il mio “Inferno minore”, le chiedo di leggerlo; non le piacerà, lo indovino, per il tipo di

scrittura (specialmente non le piacerà la I sezione “il Matto”), epperò non mi biasimi per averglielo dedicato, non se ne offenda. Un’intitolazione collega congiunge individua un maestro, e questo potrebbe infastidirla; ma d’altra parte -il mio inferno essendo perlappunto “minore”- io non sarò famosa: quella dedica rimarrà familiare, un segno di affetto, un debito

Sua Claudia

Milano, 10 marzo 1990

Cara Ruggeri, la rammento benissimo e la ringrazio molto del ricordo e della fiducia e dell’invio.

Ho letto Inferno minore con l’imbarazzo di una ammirazione per l’intelligenza, la sottigliezza e la passione, che deve fare i conti con un giudizio molto cauto per quanto è dell’angolo da cui lei guarda le parole e ascolta il linguaggio. Il ‘pastiche’ culturale, prima ancora che linguistico, occupa tutto lo spazio del lavoro: c’è un accumulo, dalle citazioni alle note, che attraversa i testi, una ripresa di modi e vezzi di troppe avanguardie e neoavanguardie, che fa pensare al sovraccarico di collane e gioielli e anelli che il suo buon gusto certo le impedirebbe di portare.

Badi bene, nessuno meglio di me sa che la poesia è anche letteratura e artificio. E che può essere necessario, per parlare, uno spesso trucco. Però in lei, mi pare, domina un ‘sistema’ letterario così fortemente organizzato e tirannico che la comunicazione metaforica e allegorica stenta a stabilirsi.

Cose che lei ha ben chiare: “amo la tua continua consegna mondana…”, “amo le tue cadute benché siano finte…” Questo ‘romanzo’ psicologico non manca davvero di ritmo, di percussioni interne, di passaggi ‘forti’; mi pare che, piuttosto, ci sia una tendenza a saturare ogni singola composizione con tutti gli strumenti disponibili, con èsiti di soffocazione e di autoannullamento. Mi pare di poter dire che il ‘punto’ non è di scrittura ma di esistenza. Credo intendere che cosa voglia dire essere stata così ammalata e quali tensioni quella specifica alterazione possa avere, non dirò prodotto, ma coltivato; ma ho buona memoria di quel che Giacomo ha scritto per non procedere oltre su questa via banale. E tuttavia vorrei che lei sapesse uscire dal corridoio di specchi delizioso, terrificante e anche infame (“Inferno minore”, appunto) non verso una “salute” e una “salvezza” ma verso una maggiore attenzione (nel senso di ‘risparmio’, di klassische Dämpfung, di limitazione volontaria dei mezzi) alle escursioni dei livelli di linguaggio, di discorso e di esperienza, una minore fiducia nella ‘impunità’ della parola letteraria qua talis. Non ho consigli fuor di questo: di uscire pro tempore verso la prosa più banale e convenzionale prima di tornare al verso.

Mi accorgo di non averle parlato dei versi suoi ma di quel che li precede o li segue. Una lettera non può far altro.

Lei è una ‘testa forte’ e saprà valutare questa lettera quanto merita, cioè pochissimo; la mia vanità, lusingata dal suo ricordo, ne potrà soffrire. Ma proprio di questo lei ha bisogno: di rovesciare quanti modelli porta in sé e fare piazza pulita. Io, per fortuna sua, modello non posso né voglio essere ma invece, e con molta stima e simpatia, il suo

Franco Fortini

Uno nove quattro

di Alessandra Carnaroli

(da Cangura, raccolta inedita di racconti)

Secondo stime recenti nel mondo

ci sono ogni anno 26 milioni

di aborti legali.

Sebbene sia

quindi

un’esperienza frequente,

è ancora oggetto di diatriba.*

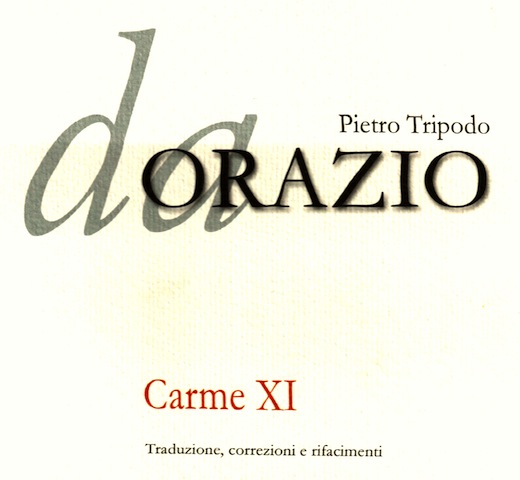

Orazio, Carme XI, traduzione di Pietro Tripodo

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios

da “Le circostanze della frase”

di Andrea Inglese

CHE NE SARÀ DEL PROBLEMA SE NON ME NE OCCUPO ABBASTANZA? Se con il vostro aiuto, la maldicenza, l’invidia, il collasso economico, la ripugnanza, la solida rete di dipendenze, se assieme, o gli uni contro gli altri, convergendo su di me, non facciamo grande, solenne, il problema?

Enzo Jannacci: “Il bonzo”

[In sintonia con le riflessioni di Helena, una canzone del 1974.]

di Enzo Jannacci

A un, a du, a un du tri quatr…

M’han detto che un bonzo

(“un bonzo…chi è ?”)

Doppia presentazione poetica a Monza e a Milano. (Con un testo di Charles Bernstein.)

A Monza, sabato 8 giugno 2013,

alle ore 16.00

presso la Biblioteca San Gerardo (via Lecco 12, Monza),

nell’ambito della Seconda Edizione di Bibliodiversità in Bibliotececa,

il critico Antonio Loreto incontra Michele Zaffarano,

poeta e traduttore, che presenterà Cinque testi tra cui gli alberi (più uno)

(Benway Series – Tielleci, Colorno 2013).

Verranno inoltre presentate le ultime

pubblicazioni della collana Chapbook, che l’autore dirige insieme a

Gherardo Bortolotti per l’editore milanese Arcipelago.

a seguire

a Milano alle ore 18:30

presso la Libreria Utopia via Vallazze 34 (MM Loreto)

presentazione del progetto (avviato e futuro) e dell’antologia (appena pubblicata)

EX . IT – Materiali fuori contesto

a cura di

Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Giulio Marzaioli, Michele Zaffarano

(La Colornese – Tielleci, 2013)

In libreria, in dialogo con curatori e autori, interverranno i critici

Paolo Giovannetti e Paolo Zublena

Saranno presenti – e leggeranno testi propri e/o altrui – gli autori

Alessandro Broggi, Gherardo Bortolotti, Fiammetta Cirilli, Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Andrea Inglese, Michele Zaffarano

L’incontro permetterà di riflettere sulla natura dell’iniziativa EX . IT 2013 – Materiali fuori contesto, sulle scritture e gli artisti ospitati, sui progetti attuali e futuri; e di presentare l’antologia che è nata per i tre giorni di reading nella biblioteca di Albinea (12-14 aprile), città apparentemente fuori dalle rotte usuali della letteratura, in realtà ben interna e omogenea a un’area, come quella reggiana, che proprio storicamente è stata (ed è) teatro-territorio di ricerca, sperimentazione, traduzioni.

link all’evento facebook:

https://www.facebook.com/events/270978863047110

descrizione del volume e preview dell’antologia:

http://eexxiitt.blogspot.it/2013/04/exit-2013-libro.html

gli incontri di Albinea (12-14 aprile 2013):

http://eexxiitt.blogspot.it/p/exit.html

speciale EX . IT su Portbou:

http://blogportbou.wordpress.com/category/speciale-ex-it/

§

EX . IT è

_ una serie di incontri e di reading che ha coinvolto e coinvolgerà diversi autori italiani e stranieri.

_ una sequenza di letture e di installazioni verbovisive, con l’intervento di videoartisti e musicisti.

_ un momento di confronto collettivo tra percorsi già in dialogo, e la proposta di un panorama di riferimento per lettori e ascoltatori che possono trovare, per la prima volta all’interno dello stesso tempo e luogo (e libro), materiali testuali e artistici non identificati (definibili: di ricerca)

_ un volume antologico – edito dalla Tipografia La Colornese – con testi e immagini inediti – che offre un percorso di lettura, visione e documentazione dei materiali ospitati dall’evento.

_ un fondo librario, appunto denominato EX . IT, che la Biblioteca di Albinea ha inaugurato e predisposto (a partire proprio da questa iniziativa), dedicato ad alcune linee della recente scrittura di ricerca, italiane e non.

§

see also

http://eexxiitt.blogspot.it/p/about.html

§

Libreria Utopia via Vallazze, 34

(angolo.v.le Lombardia)

20131 Milano

https://www.facebook.com/libreriautopiamilano+

–

Un estratto dal volume:

Charles Bernstein

La contraddizione diventa rivalità

Lo spirito di squadra si trasforma in rivalità quando 12 studenti di medicina vengono a sapere che solo sette di loro verranno ammessi in ospedale.

A un agente della CIA è ordinato di fingere un crollo nervoso per incastrare una spia in un ospedale psichiatrico.

A Zululand, una ricerca sul campo sulle zanzare e sulle scimmie Chlorocebus, rivela che sono portatrici di malattie virali che causano febbre alta e un dolore di ossa rotte.

Ecco la sconfitta abbattersi sul conquistatore nazista. La sequenza filmata illustra il bombardamento di febbraio su Dresda; l’attraversamento del Reno e l’avanzata nella Ruhr fin dentro il cuore della Germania; e, da est, i russi che accerchiano Berlino.

Il comportamento inaffidabile di un brillante dottore crea sconcerto in ospedale.

Soggetti presi dalla strada offrono versioni frammentarie; un vetro a specchio offre delle “riflessioni” inattese; un paio di cabine telefoniche all’esterno, e due conversazioni confuse, disorientano uno.

Un colpo d’occhio dietro le quinte è legato a un tragico intreccio.

Un detective è catturato da un gangster che ha in mente di farlo di eroina e poi rifiutargli la dose finché non rivela dove abita la primissima ragazza (di cui il criminale è geloso).

Un giovane ritardato è testimone di un omicidio ma non è in grado di articolare a dovere il racconto alla polizia.

Un marito viene tradito nel Giappone medievale dove l’adulterio è punibile con la morte.

Julie cominicia ad affezionarsi a un bimbo abbandonato.

Una losca operazione di contrabbando e un hippy morto portano a un intrigo, a Malta.

Una scatola di dolci include cioccolatini a forma di rana.

[Da: Charles Bernstein, Contradiction Turns to Rivalry (1983), in Islets/Irritations, Roof Books, New York 1992, pp. 25-27; traduzione italiana di Marco Giovenale per EX.IT – Materiali fuori contesto, a c. di M.Giovenale, M.Guatteri, G.Marzaioli, M.Zaffarano (La Colornese – Tielleci, Reggio Emilia 2013.]

Rivista Sud on line

Da qualche settimana l’intera collezione di Sud è scaricabile gratuitamente qui Moltissime sono state le collaborazioni eccellenti per i quindici numeri pubblicati ma anche gli esordi che la nostra rivista ha reso possibili. Il testo che vi propongo è stato scritto da Luis de Miranda per noi ed è stato pubblicato sul numero tre, edito da Raimondo di Maio (Dante & Descartes) .(effeffe)

Divenite plastico. Poi esplodete.

di

Luis de Miranda

traduzione di Laura Toppan

Un libro uscito di soppiatto lo scorso marzo, intitolato Che fare del nostro cervello?, esprime un concetto ‘politico-neuronale’ che potrebbe divenire la parola-chiave del prossimo decennio: plasticità. O quando il nostro cervello ridiventa dinamite.

Altolà: tutti quelli che si disperano, perché non credono più in una possibile rivoluzione all’interno del nostro nuovo mondo concentrazionario, aspettino prima di suicidarsi. Un barlume di speranza sembra ancora permesso, e non arriva né dalla Cina né da Cuba, ma esplode dall’interno del nostro cervello.

Jean-Pierre Changeux, nel suo libro L’uomo dei neuroni, ci aveva messo in guardia vent’anni fa: la «scoperta della sinapsi e delle sue funzioni sarà rivoluzionaria tanto quanto quella del DNA». Alla lettura di questo libercolo fondamentale della filosofa Catherine Malabou (Che fare del nostro cervello?, edito da Bayard) siamo costretti a constatare che il DNA fascista si sta opponendo ad una teoria moderna che fa della corteccia (e non solamente del pensiero) un alleato dell’ideale della liberazione. Di che cosa si tratta? Innanzitutto di una buona notizia, in questi tempi di mimetismo gregario, perché «sono gli uomini che costruiscono il loro cervello e non sanno nemmeno di farlo: quindi il nostro cervello è un’opera». Ed è questa la plasticità, perché il cervello non è mai fissato una volta per tutte: durante tutta la vita i neuroni si attivano o si disattivano a seconda della storia e della volontà dell’individuo; così il cervello non è una macchina, ma è capace di rimodellarsi. E in che cosa è una nuova potenza rivoluzionaria? Per capirlo bisogna passare attraverso Il nuovo spirito del capitalismo di Luc Boltanski ed Eve Chiapello, che notano come «il funzionamento dei neuroni e il funzionamento sociale si diano mutuamente forma, come se il funzionamento dei neuroni si confondesse con il funzionamento naturale del mondo». Ma questa situazione potrebbe anche essere rovesciata.

Sappiamo, almeno sin dai tempi di Deleuze, che viviamo in una società reticolare. «Abbiamo compreso da un pezzo – sottolinea Catherine Malabou – che oggi sopravvivere significa essere connessi in rete, essere capaci di modulare la propria efficacia. Sappiamo bene che ogni perdita di flessibilità corrisponde ad una pura e semplice messa in gioco». Insomma, bisogna essere flessibili, ma è proprio qui che prende forma una tesi illuminante: la flessibilità nel lavoro, divenuta il leitmotiv del neocapitalismo, non ha nulla a che vedere con la plasticità autocreatrice. O, detto in termini più filosofici, «la flessibilità è la metamorfosi ideologica della plasticità. Essere flessibili significa ricevere la forma o l’impronta, poter piegarsi, essere docili, non esplodere. Manca, alla flessibilità, il potere di creare, di stilare, di inventare o anche di cancellare un’impronta. La flessibilità è la plasticità meno il suo genio». E non si tratta di divagazioni filosofiche, perché il biologo Jean-Pierre Ameisen aveva già insistito (nel 1999 ne La scultura del vivente) sul fatto che il cervello, lontano dall’essere – come si è creduto a lungo – un organo ben costituito interamente sin dalla nascita, è un’istanza che riceve e si dà forma allo stesso tempo. Da cui riconciliare con la natura quelli che sarebbero tentati, ancora una volta, dal disprezzo del corpo. «L’idea – sottolinea Catherine Malabou – di un rinnovamento cellulare, di una rigenerazione, di una risorsa ausiliare della plasticità sinaptica, mette in luce la potenza della guarigione – cura, cicatrizzazione, compensazione, rigenerazione, capacità del cervello di elaborare delle protesi naturali» e di diffondere le sue trovate attraverso la contaminazione (per esempio attraverso un articolo in un’altra rete: il Net). Sembrerebbe quindi, visti i risultati recenti delle neuroscienze, che il famoso mind-body problem – come lo chiamano i cognitivisti – prenda un nuovo orientamento. Già due anni prima Marc Jeannerod concludeva così il suo libro La natura dello spirito: «il paragone tra cervello e computer non è pertinente». Deleuze, uno dei rari filosofi a interessarsi alle ricerche neuroscientifiche degli anni ’80, l’aveva presentito nel suo libro sul cinema L’image-temps, in cui parla del cervello come di un «sistema accentrato», di un «effetto di rottura» con l’immagine classica che ci si fa di lui. «La scoperta di uno spazio celebrale probabilistico o semi-fortuito, an uncertain system – afferma Deleuze – evoca l’idea di un’organizzazione multipla, frammentaria, un insieme di micro-poteri piuttosto che la forma di un comitato centrale». Si può allora paragonare il cervello a un regista cinematografico, poiché la sua plasticità diventa l’immagine reale del mondo. Un’immagine che ispirerà altri registi, non sempre ben intenzionati. «Così – nota Catherine Malabou – è in riferimento a questo tipo di funzionamento che la letteratura di management di oggi raccomanda il lavoro di squadra flessibile, di neuroni, ove il capo è un connettivo. Chi non è flessibile deve scomparire». E prima di scomparire, merita di soffrire.

In Fatica di essere se stessi, libro dedicato all’esaurimento nervoso e alla nuova psichiatria, il sociologo Alain Erhenberg dimostra che esiste una frontiera tra sofferenza psichica e sofferenza sociale. La depressione è ciò che un altro sociologo, Robert Castel, chiama la «dis-affiliazione». In entrambi i casi si tratta spesso di una sofferenza d’esclusione, che si declina in altrettante malattie della flessibilità. «In un mondo ‘connessionista’, ove la grandezza sociale presuppone lo spostamento – aggiungono Boltanski e Chiapello – i grandi approfittano dell’immobilità dei piccoli; l’immobilità è infatti la fonte principale della miseria di quest’ultimi. Ognuno vive così nell’angoscia permanente di essere sconnesso, lasciato, abbandonato da coloro che si spostano». Ma, ed è l’altra buona notizia veicolata dalla plasticità, la depressione, che è divenuta oggi un fenomeno troppo massiccio per non annunciare un cambiamento più generale, potrebbe essere la prima tappa dialettica di una riconfigurazione collettiva delle coscienze. Jean-François Allilaire, professore di psichiatria all’università Sorbonne Paris-VI, ha messo in evidenza i legami tra depressione e spostamenti di neuroni: «la depressione, cioè la sofferenza psichica in generale, è associata ad una diminuzione delle connessioni di neuroni»; una diminuzione che corrisponde, la maggior parte delle volte, ad una inibizione né involontaria né tangibile. Insomma, la depressione potrebbe essere una forma collettiva di resistenza passiva contro la flessibilità. Nonostante ciò, a livello individuale, «dobbiamo imparare nuovamente – afferma Christine Malabou – a metterci in collera, a esplodere contro una certa cultura della docilità, dell’amenità, della cancellazione del conflitto; proprio ora che viviamo in uno stato di guerra permanente».

Il cervello sta forse riscoprendo, all’alba del XXI secolo, che è un processo dialettico ed è quindi giunto il momento di rileggere Hegel e anche Bergson, per il quale ogni movimento vitale è plastico, nel senso che deriva da un’esplosione e allo stesso tempo da una creazione: è solo fabbricando degli esplosivi che la vita dà forma alla propria libertà e che volta le spalle al determinismo. E poiché oggi le parole sono più potenti degli esplosivi creati dalla natura con la complicità del cervello, leggiamo, per concludere, questo passaggio dall’Energia spirituale: «l’artificio costante della coscienza, dalle sue origine più umili e nelle forme viventi più elementari, è di cambiare la legge della conservazione dell’energia ottenendo dalla materia una fabbricazione sempre più intensa di esplosivi sempre più utilizzabili. È sufficiente allora un’azione estremamente debole, come quella di un dito che preme senza sforzo il grilletto di una pistola, per liberare, al momento voluto e nella direzione prescelta, una somma il più grande possibile di energia accumulata. Fabbricare ed utilizzare degli esplosivi di questo genere sembra essere la preoccupazione continua ed essenziale della vita, dalla sua prima apparizione nelle masse protoplasmatiche deformabili a volontà fino alla sua completa espansione in organismi capaci di azioni libere». A tutti gli attentatori al plastico, arrivederci.

I poeti appartati: Salvatore Toma

Nota di lettura

di

Claretta Caroppo

A Otranto, tra i ragazzi che hanno fatto amicizia con me, riconobbi subito, per la sua aria faziosa di futuro avvocato, uno studente di Maglie. Tra il bacio della vecchia e la scuola media di Maglie, è contenuta tutta la disperazione meridionale, l’errore, l’impotenza, ma anche l’energia. Pasolini racconta di un viaggio che lo ha condotto da Aversa ai confini sud orientali italiani, in un Meridione profondissimo. Nel leggere quel foglio [il giornale ‘Il Gargano’ ndr] ci si deve così doppiamente commuovere sulla miseria di questo paese che è almeno pari alla sua bellezza. E’ il 1951. Nello stesso anno nacque a Maglie, cittadina situata in provincia di Lecce, Salvatore Toma, poeta decadente, di famiglia di fioristi di antica tradizione, morto suicida a 37 anni. La redazione della prima, raffinata, lungimirante antologia delle sue liriche, pubblicata per Einaudi nel 1999, è stata curata da Maria Corti. La Corti divide le produzioni di Toma, o Totò Franz, come amava farsi chiamare, in tre sezioni, riprendendo la suddivisione già proposta da Donato Valli: la vita e la morte, l’uomo e la bestia, il sogno e la realtà.

La sezione che la Corti intitola ‘Bestiario salentino del XX secolo‘ è la seconda della raccolta. Mi piace partire da qui, scompigliandone l’ordine, dalla bestie, dalla vita, prima del sogno e della morte. Si ritrovano soprattutto delfini, squali, capodogli, balene o animali del cielo, molti falchi, un nibbio, una farfalla. Si racconta che Toma trascorresse i suoi meriggi in cima o all’ombra di una grande quercia e l’aneddoto è certificato da una targhetta che si trova appesa ad un albero nella campagna magliese, in località ‘Ciàncole’. Immaginate i compaesani. Da quel luogo Franz guardava i voli degli uccelli, seguiva le direttive del vento, fantasticava:

Se si potesse imbottigliare/ l’odore dei nidi,/ se si potesse imbottigliare/ l’aria tenue e rapida/ di primavera/ se si potesse imbottigliare/ l’odore selvaggio delle piume/ di una cincia catturata/ e la sua contentezza,/ una volta liberata. Fedele compagna una civetta, che spesso fu cara ai poeti: Il mare ardesia della notte/ scoperto da un faro/ desolato sulla scogliera/ non spaventa/ la nostra civiltà lunare,/ la tua vecchia civetta/ dal volo impacciato.[…] Non la volevo/ senza i suoi occhi gialli/ la volevo integrale selvaggia/ regina della notte fino in fondo.

E poi bisonti, maiali, cani. Più che un sognante ritorno ad una civiltà edenica e bucolica, si legge un acuirsi di quel ‘naturalismo fiabesco’ che l’ispanista Oreste Macrì ritrova nella produzione di Toma. Non stupisca che un poeta a cui la morte fu tanto avvezza abbia prodotto versi vitalissimi sull’esistenza animale, non dimenticando quanto la brutalità umana sia insuperabile:

[…]Il cielo inabissò/ nel vuoto più completo/ solo una luce strana violenta/ riservata ai grandi eventi/ serpeggiò nell’aria/ per un attimo illuminò l’oceano/ e gli uomini si tinsero/ dei loro veri volti/ crudeli spaventosi/ ineguagliabili belve/ senza forma e senza speranza ; Arriverà la vita, /arriverà, / palazzi città auto ferrovie/ saranno dilaniati come antilopi./ Il leone che è in noi/ ruggirà in maniera mai sentita/ sbranando uomini e donne/ bambini invecchiati/ e vecchi arroganti/ malati di dominio anche a costo di morire.

La terza sezione del Canzoniere, dal titolo ‘I sogni della sera‘, rivela un’oscillazione perenne fra sogno e realtà, in una dimensione visionaria fatta di deliri, impressioni alcooliche, fantasie erotiche. Talvolta Franz mette persino in dubbio se stesso e il suo modo naturale di vivere la vita in quanto E’ il passato/ non è la morte/ che mi fa paura/ è il passato/ che è il più funebre e il più funesto/ del buio di una bara/ è il passato che mi dilania/ questo essere stati/ senza possibilità di ripetersi/ di dirgli una parola.

In questa rarefazione, come ci dice la Corti nell’Introduzione al volume, troneggia la donna favolosa del poeta, questa volta una figura concreta, altera, che appartiene al mondo reale, con la quale un Franz visionario prova a rapportarsi, per la quale, ci confessa, sarebbe disposto a rinunciare ai propri versi. Il ‘Canzoniere’ di Toma si apre con una dedica al maestro Leopardi, che ha liberato/ l’Italia/ più di Garibaldi. La familiarità del poeta con la morte è docile, inevitabile, connaturata alla sua condizione di maledetto e nasce dalla considerazione che solo chi si nega la vita/ sa cosa significa vivere. Al poeta risulta impossibile diffidare di chi lo accompagna perennemente, annunciandosi con sonagli d’oro, come un’ombra, un chiodo fisso, senza segreti.

Il vero dissidio si trova nella vita, meglio ancora, nei vivi: Io sono morto/ per la vostra presenza ; Presso mezzogiorno/ mi sono scavata la fossa/ nel mio bosco di querce,/ ci ho messo una croce/ e ci ho scritto sopra/ oltre al mio nome/ una buona dose di vita vissuta./ Poi sono uscito per strada/ a guardare la gente/ con occhi diversi.

Da una parte quindi la natura, irriverente, viva, animalesca, selvatica, ventosa, come la si vedrebbe dall’ombra di una quercia, come la si sognerebbe da ubriachi e dall’altra una morte inevitabile, compagna, amante. E il poeta, in quanto tale, sa di non poter essere immortale. Si congeda alla luce, alle stagioni, all’alba, senza melodrammi. Pare talvolta di sentire Baudelaire, che parla alle ‘Due buone sorelle’. Più che fisica, la dissolutezza di Toma è alcolica, onirica, è appunto un sogno della sera. E al risveglio restano queste impressioni: Io ho l’incubo/ della mia vita/ fatta di grandi/ sconcertanti conoscenze / e di sogni paurosi. / Per questo credo / di vivere ancora per poco/ e non rischiare/ di sfiorare l’eternità./ Se passa una nube/ fra incerte piogge/ quella è la nube/ in cerca di serenità.

Io, dal mio, ho la fortuna di riconoscere gli alberi e le cicale e rivedo le rocce e i rosmarini di Badisco. Mi conforta ricordare che un poeta, nato nel paese dove sono cresciuta, abbia scritto in varie stesure: A me Dio piace indovinarlo /in una pietra qualunque, /in un’infanzia serena, /in un frutto maturo,/ nell’onda del mare, / che come la morte cancella il mio nome.

Avanzava il capodoglio

nella notte nera

a gran velocità

enorme

aveva lasciato

l’immensità dell’oceano

per venire a morire sulla sabbia.

Sfrecciava tra i bagnanti

senza toccarli

senza nemmeno sfiorarli

non vedeva che la morte

davanti a sé il sonno eterno

il plagio irreversibile

lì fra le scogliere.

Ma una volta arenato

i pescatori gli tagliarono

il ventre con lame acuminate

lo rimorchiarono al largo

giocavano con l’idea

di veder l’acqua tingersi di rosso

divertendosi a corrompere usurpare

la purezza invincibile del mare.

Allora dalla vicina scogliera

un dio superbo un po’ demone

sottoforma di mantello

volò nell’aria

catturò i vigliacchi

li frustò allo svenimento

li rese mendicanti

spogli di tutto

venditori per le vie del mondo

di collane ciondoli souvenirs

quadretti raffiguranti

corpi marini balenotteri

squali scene segrete

del profondo mare.

Il cielo inabissò

nel vuoto più completo

solo una luce strana violenta

riservata ai grandi eventi

serpeggiò nell’aria

per un attimo illuminò l’oceano

e gli uomini si tinsero

dei loro veri volti

crudeli spaventosi

ineguagliabili belve

senza forma e senza speranza.

Io spero che un giorno

tu faccia la fine dei falchi,

belli alteri dominanti

l’azzurrità più vasta,

ma soli come mendicanti.

Quad. XIX, 11

Un amore

Non si può soffocare a lungo

un amore.

Lo si può ritardare questo sì

per vari comodi

o per estreme deludenti sensazioni

ma alla fine trionfa.

Lo si può nascondere

con violenza per anni

o con indifferenza

lo si può pietosamente subire

e soffrire in silenzio

ma alla fine trionfa.

E’ un plagio istintuale

rapace che ci assale

serenamente ci opprime.

Così accadde a noi

tanti anni fa.

Dopo il fulmine

cercammo storditi

umanamente il sereno

il refrigerio del distacco

sperammo a lungo con passione

nella morte dell’altro

adducendo l’imprevedibile

trincerandoci ostili a combatterlo

armati di nuove prove

e insormontabili difficoltà.

Ma l’ultimo appuntamento

sarà inesorabile

più delle nostre vili paure.

Come tanti anni fa

riaccadrà.

Quando sarò morto

e dopo un mese appena

come denso muco

color calce e cemento

mi colerà il cervello dagli occhi

se mi si prende per la testa

(l’ho visto fare a un mio cane

disseppellito per amore

o per strapparlo ai vermi)

per favore non dite niente

ma che solo si immagini

la mia vita

come io l’ho goduta

in compagnia dell’odio e del vino.

Per un verme una lumaca

avrei dato la vita:

tante ne ho salvate

quando ero presente

sciorinando senza vergogna

l’etichetta della pazzia

con l’ansia favolosa di donare.

Per favore non dite niente.

Non ti credo

ma c’è chi giura che esisti,

forse non ti so cercare

o rassegnarmi a cadere

e tu giochi a nasconderti

non ti fai trovare,

sembriamo

due strani innamorati

ma io ti sento

qui alle mie spalle,

a volte mi sento toccare.

Quad. XIX, 12

Quelli che bruciano

di Helena Janeczek

Non mi ero pentita di averla accesa. Nel parterre mancavano gli ospiti che persino mio figlio riconosce come presenze di un patto sado-maso tra pubblico e programma, non stavano sbraitando, nemmeno interrompendosi di continuo. I servizi si concentravano su questioni più interessanti del consueto, rendendo tollerabili le inevitabili dosi di retorica. Poi il giovane conduttore si è avvicinato a un uomo in platea, uno di quelli invitati nel ruolo della gente-che-porta-la-sua-testimonianza. La storia doveva essere giunta al cosiddetto onore della cronaca ma non ne sapevo nulla. Mi arriva solo la faccia del piccolo imprenditore senza lavoro, gli occhi con le lacrime malassorbite.

Cubatura zero

di Gianni Biondillo

(Tre anni fa, per il Padiglione italiano della Biennale di architettura di Venezia curato da Luca Molinari, scrissi questo appello che ho la sensazione sia – mai come in questi giorni, purtroppo – ancora attuale.)

Non esiste un solo ettaro in Italia di natura “naturale”. È bene non dimenticarcelo. Il paesaggio italiano, dalle Alpi fino a Lampedusa, è stato tutto modificato, manipolato, disegnato dall’uomo. Che sia nei suoi centri storici, o nelle metropoli, che sia nelle valli impervie o lungo le spiagge, l’Italia intera è come una sorta di tela, di progetto a dimensioni iperterritoriali. Super Land Art. La differenza quindi non sta nel sogno bucolico di tornare a una natura che non abbiamo mai conosciuto per davvero, ma nella consapevolezza che questo paesaggio antropizzato – che per millenni ha saputo trovare un equilibrio fra le esigenze di chi lo abitava e il rispetto per il ciclo delle stagioni – ha subito nell’ultimo secolo troppi shock, troppi strappi nella tela. Il bosco di castagni è economia tanto quanto la centrale idroelettrica, ma è anche paesaggio, scrittura materiale del territorio. Occorre cambiare la prospettiva economica, comprendere che lo sviluppo, di per sé, non può essere infinito perché il territorio a disposizione è finibile. Anzi: è ormai finito.

La sostenibilità è uno dei mantra dell’architettura del nostro inizio millennio. Ma che significa, in pratica? “Chilometro zero”, “emissione zero” (spero non “tolleranza zero”!), e poi? Una visione dell’Italia del futuro che non comprenda che il tema vero dovrà essere la “cubatura zero” è una visione ancora legata al narcisismo puerile dell’idea di moderno. Sappiamo che la popolazione nazionale comunque crescerà, anche grazie alle forze nuove che vengono dalle epocali immigrazioni globali. Ma dobbiamo abbandonare il mito devastante, e in fondo piccolo borghese, della frontiera (mito importato, imposto, deleterio). La sfida autentica sarà costruire senza neppure rubare un solo metro quadrato di territorio agricolo, di costa, di argine, di declivio. La cubatura zero è un imperativo morale.

Oggi 100 metri quadrati al minuto di Pianura Padana vengono cementificati nel nome delle magnifiche sorti e progressive. E gli ettari di abusivismo edilizio spalmati per l’intero stivale neppure si contano. Tutto ciò non si può più sostenere, è un suicidio simbolico, artistico e materiale. La tela dell’opera d’arte globale che è l’Italia ha bisogno di ricuciture degli strappi, di attenzione, di cura. Ecco la sfida per la nuova generazione di architetti: censire, discernere, conservare. Ma anche approntare cancellature nel palinsesto, non avere paura a demolire e riprogettare intere parti del territorio, riedificare meglio e con maggiore consapevolezza le nostre città. Contraendo, piuttosto che invadendo, modificando abitudini di mobilità privata, ridisegnando gli spazi metropolitani, estendendo le superfici dedicate all’ambiente.

Il lavoro è enorme. Riqualificare le coste, dalla Liguria alla Calabria, demolendo chilometri di inutile edilizia di scarsa qualità, seconde, terze case sfitte e decrepite; ridefinire e consolidare gli argini e i letti dei nostri fiumi, riforestare i crinali contenendo i dissesti idrogeologici, liberare la Brianza dallo sprawl indifferenziato, bonificare la Terra di Lavoro dalle discariche abusive tossiche , etc. etc.

Tecnologia e green economy. Non per un romantico approccio arcadico, ma per vieto interesse. La natura può fare a meno di noi. Noi, se vogliamo sopravvivere, non possiamo fare a meno della natura.

Opg, lo Stato della follia

In Italia esistono 6 Opg (Ospedali psichiatrici giudiziari), comunemente chiamati manicomi criminali. All’interno sono rinchiuse circa 1500 persone.

video arte #21 (video & sound art) – zimoun

Zimoun, 5 woodworms, wood, microphone, sound system, 2009.

Minima ruralia – Dove sono le varietà tradizionali?

di Massimo Angelini

“Le varietà tradizionali stanno scomparendo”: così si dice e, per dare un esempio e un’immagine, si aggiunge che dove a fine Ottocento si contavano trenta tipi di mele oggi se ne trovano sì e no quattro. Certe affermazioni le sento di frequente, ripetute quasi per inerzia, non tanto perché si conosca con certezza di cosa si parla, ma perché va bene pensare che sia così. Ma non è così dappertutto. Sui monti e nelle terre che l’economia considera marginali non è così.

Sul finire degli anni 1990, durante un corso per agricoltori che si teneva nell’entroterra di Chiavari, avevo chiesto ai partecipanti (tredici persone di età diverse) i nomi delle qualità di frutta, ortaggi e cereali che una volta coltivavano e magari conservavano ancora.

La prima risposta, corale, aveva questi toni: Nu ghe ne ciü! (Non ce n’è più!), Figüemuse se ghe n’è! (Figuriamoci se ce n’è!), Na votta, ghe n’ea, ma oua … (Una volta ce n’era, ma ora …); insomma, delle vecchie varietà non restava neppure l’ombra.

È sempre così: sulle prime i contadini dicono di non avere conservato nulla. Qualche volta non capiscono la domanda; qualche volta la capiscono e se ne stupiscono; spesso diffidano e fanno bene.

Poi, dopo un quarto d’ora di silenzio e di teste che negavano, una donna abbozzò, quasi soprappensiero, che, sì, nella sua frazione era rimasta una Limunin-a, una mela Limonina. Le chiesi il luogo preciso e in corrispondenza di quel luogo attaccai una bandierina a spillo su una grande carta della zona appesa sul muro alle mie spalle. Appena parlò della Limonina, subito qualcuno aggiunse che, vabbè, quella l’aveva anche lui. Ma, a quel punto, anche gli altri avevano qualcosa da dire!

Poco a poco il rivolo dei ricordi diventava un torrente, e tutti facevano a gara per disseppellire dalla memoria le vecchie varietà dei loro posti. Dopo meno di due ore avevo attaccato 128 bandierine: 10 qualità di castagne, 8 di ciliegie, 6 di fichi, 1 di frumento, 13 di legumi, 12 di mele, 1 di noce, 9 di olive, 9 di patate, 8 di pere, 11 di pesche, 7 di prugne, 21 di uva bianca, 12 di uva nera.

Il giorno dopo ho ordinato le informazioni raccolte quella sera e le ho confrontate con due elenchi di varietà di quella stessa zona ricavati dal manoscritto di un proprietario terriero steso nel 1802 e da un’indagine etnografica curata a metà degli anni 1970 da Hugo Plomteux, quindi ho preparato una tabella comparativa da restituire ai tredici agricoltori nel successivo incontro.

Solo di frutta, nel manoscritto figuravano 64 nomi di varietà, nell’indagine 62, e quella sera ne erano stati citati ben 105: il 50% delle varietà conosciute nel 1802 era ancora coltivato quasi due secoli più tardi con lo stesso nome o con un nome molto simile.

Sui monti e nelle terre che non hanno conosciuto l’agricoltura industriale, le varietà tradizionali esistono ancora; solo sono uscite dall’orizzonte percettivo e dalla memoria delle persone ed è come se non esistessero più, ed è questo il primo passo perché sia proprio così, perché ciò che non si vede più, più facilmente può scomparire nel silenzio, anche se ancora esiste, come ancora esistono – anch’essi ormai pressoché invisibili – gli ambiti collettivi, gli usi civici, i patrimoni e le titolarità comunitarie.

Allo stesso modo rischiano di scomparire i saperi condivisi quando sono sacrificati alla dittatura degli esperti, quando la sola validazione del sapere che conti è quella dei professionisti, degli scienziati, dei professori, di coloro che sono iscritti a un ordine professionale, di chi alla sua firma può sovrapporre un timbro.

(anche questo testo, come il precedente, è tratto da “Minima ruralia”, sottotitolo: “Semi, agricoltura e ritorno alla terra”, del filosofo e ruralista Massimo Angelini, pubblicato da “Pentagora”, Savona, 2013)

Divertimenti

Anfibologia

Il vecchio Anfisbena – come solevano chiamarlo amici, nemici e parenti – si era ritrovato a passare davanti a uno specchio che da sempre era appoggiato al muro del corridoio, lungo lungo la cui lunghezza era interrotta proprio e solamente da quello specchio, che mai Anfisbena aveva notato. Ma quella volta, più che accorgersi dello specchio, aveva scorto la figura che ivi era contenuta, ingabbiata. Ma non vi aveva fatto troppo caso, e aveva proseguito diretto in cucina per un bicchiere gelato di acqua ghiacciata e limone fresco. Faceva tanto caldo in quei giorni. L’estate aveva sgozzato la primavera, non aveva dubbi, e di tale orrendo crimine non un giornale aveva scritta una riga! Ingollato che ebbe l’acqua ghiacciata, se n’era stato a suggere il limone, sbrodolandosi a partire dagli angoli della bocca, ed era quasi tornato nello studio. Quasi perché si era fermato poco dopo il grande specchio, e poi aveva fatto un passo indietro, incerto, ma indubbiamente di grande effetto coreografico. Orrore! Un uomo sfatto, sporco e trasandato profluiva occhiatacce e sudore. La barba incolta, le sopracciglia incolte, un prognatismo evidente, i capelli radi avvolti da una retìna, e una tuta con una toppa rossa sul ginocchio sinistro. Si era avvicinato al suo riflesso e aveva fissato interito un peletto che sulla punta del naso, leggermente ricurvo, si ergeva imponente nella radura deserta delle cartilagini superiori. Con le unghie lunghe e ingiallite dal tabagismo aveva pinzato il pelo e, zac, lo aveva divelto. Quindi si era accorto di se stesso e si era fissato negli occhi. Gli era sembrato di notare livore e disapprovazione nel suo sguardo. Aveva fatto finta di niente e si era rintanato nel suo studio, isolato dal mondo, per terminare di scrivere la sua cosmogonia, mentre di là, in corridoio, nascosto nello spazio invisibile nello specchio, il suo riflesso si era seduto per terra, e fissava il peletto, in attesa della prossima esibizione.

Transustanziazione

Come ogni domenica, Giordano si recò a messa per sussurrare tra i denti, rivolto al prete, «Canaglia pezzente!». La piccola chiesetta sorgeva alla fine del grande corso, anonima come tutte le chiesette di quartiere, con una piccola croce sopra il portone in legno a indicare che quella era la casa del Signore, e ospitava un numero esiguo di fedeli cui bastava ristorare lo spirito invece che gli occhi. Il parroco era un omino dal busto corto agganciato a due lunghe gambe che gli conferivano un aspetto sghembo e vagamente comico. Fortunatamente per lui, la rigida estetica cattolica impone tonache lunghe fino ai piedi, e solo in pochi avevano notato quella sua strana forma. Tra questi Giordano, che più di una volta si era soffermato dopo la messa, seduto su una panca verso le ultime file, a fissare in cagnesco il pretino che sistemava la sala dopo la cerimonia delle dieci, in attesa di quella delle undici. Anche Don Tommaso – questo il suo nome – gettava ogni tanto uno sguardo di sottecchi verso quell’uomo torvo che non si perdeva una messa. Bruno di carnagione, e statuario d’aspetto, aveva uno strano sguardo inquisitorio che metteva a disagio il povero parroco, turbato da tanta attenzione da parte di un uomo che, era risaputo, non credeva né in Dio né nella curia romana. Tuttavia, scacciati i cattivi pensieri, alle undici spaccate Don Tommaso salutò i fedeli, recitò il Kύριε ἐλέησον, e dopo la liturgia della parola, cadenzata dagli sbuffi sarcastici di Giordano, si inginocchiò per la celebrazione eucaristica. Qualcosa però andò storto, perché l’ostia, rivolta verso il cielo con aria di sognate contrizione da parte del pretino, cominciò davvero a grondare sangue, che gocciolava sul vino e sull’altare. Colto da terrore, Don Tommaso lasciò cadere l’ostia e fuggì via correndo, mentre Giordano – riferiscono alcuni attoniti testimoni – si gettava con cannibale riverenza sul corpo di Cristo.

Il neo

La sveglia suonò alle otto come ogni mattino e, come ogni giorno, lei pigiò il tasto snooze e si rigirò su un fianco stringendo tra le gambe un cuscino, cercando la parte più fresca del letto. La trovò in fondo a destra, quasi a cavalcioni sul materasso e a contatto col muro. Sollievo. Nei dieci minuti concessi dal cellulare – odiava i ticchettii delle vecchie sveglie – fece un sogno strano, della densità di un buco nero, nel quale incontrava se stessa, con educazione si salutava, e poi si oltrepassava attraversandosi letteralmente, come fosse un ectoplasma. Dopo si sentiva l’altra se stessa, e tornava da dove era venuta come fosse la prima volta che percorreva quella strada. Il sogno fu interrotto dal suono del cellulare, e stavolta si alzò. Indossò le pantofole e con gli occhi gonfi di sonno andò in cucina, dove, con grande sorpresa, trovò la moka già pronta e un bigliettino di Luis. Sorrise e accese il fornello, prese una tazzina che riempì eccessivamente di zucchero e, mentre aspettava che il caffè salisse, si accinse a rispondere al messaggio. Tuttavia a metà le cadde la biro di mano perché si accorse che stava scrivendo con la destra, nonostante lei fosse sempre stata mancina. Con timore raccolse la penna e provò a scrivere con quella che alle elementari, dalle suore, tutti definivano la mano del diavolo, e si spaventò nel vedere sgorbi d’inchiostro comparire a fatica sul foglio, mentre l’altra mano scorreva fluida come quella di un amanuense. Tremolante corse in bagno per sciacquarsi il viso, convinta di essere ancora sotto le coperte immersa nel suo sogno, ma l’acqua non la svegliò, giacché ne dedusse che era già sveglia. Gocciolante si fissò allo specchio, e notò che il neo di cui andava tanto fiera, sotto l’occhio sinistro, si era come spostato sotto il destro. Dall’altra parte la sua immagine sembrava dirle «Adesso tocca a me».

*

Immagine: Alighiero e Boetti.

Addò fernesce o Tamiggi em ti eu começo / Dove il Tamigi termina in te io comincio

di Domenico Arturo Ingenito

Aggio visto in Angleterra comme se ne care o império

e falaremos da superioridade espiritual

do popolo lusitano quanno a Lisbona

a luce se spanne pe ddint’e cuorpe

que passam pelos prédios incendidos

Si chiama noi

di Fiammetta Galbiati

Il mutuo gliene dissipa la metà e la figlia lontana un altro terzo. Il resto se lo fa bastare, tanto nipoti non ne ha e magra, era già magra prima. A tavola mette solo pasta e patate, e le verdure marce che raccatta all’imbrunire al mercato. Il sapore del pane è un ricordo antico, come tante altre cose, la speranza per esempio, ma finché ha un tetto ha tutto.