di Lorenzo Esposito

A ragione

La cosa

È nel nome

*

Non una frase

Da cui cominciare

Non una ragione per

Cominciare

di Lorenzo Esposito

A ragione

La cosa

È nel nome

*

Non una frase

Da cui cominciare

Non una ragione per

Cominciare

di Giacomo Sartori

Non avrei mai pensato che sarei finito a cincischiare con i vermi. E a dir la verità non è stata nemmeno una scelta tanto amletica: a un dato momento ho dovuto prendere atto che i vermi erano lì nella mia vita, ben presenti, e mi accompagnavano qualunque cosa facessi. Si potrebbe dire (certo sarebbe subdolamente inesatto, come tutte le cose che si dicono o scrivono) che i vermi sono strisciati nella mia esistenza senza che nemmeno me ne accorgessi. D’altra parte le reptazioni silenti sono il loro pane quotidiano: non credo che ai bambini dei paesi bisognosi chiedano il permesso, prima di concupirne l’apparato digerente. E nemmeno ai cani mandano una lettera di preavviso. E tanto meno ai cadaveri, la cui ostinata specialità è starsene zitti. Entrano dalle orecchie, dai buchi del naso, dalla pelle, senza suonare il campanello e senza annunciarsi. Come succede ai bambini dei paesi bisognosi e ai cani, in me sono irrotti prima del decesso: è un dato importante. Ma invece di insediarsi nella pancia mi hanno colonizzato il cervello. Per primi sono arrivati i lombrichi, lunghi lombrichi anecici e sincopati lombrichi epigei, e poi sono seguiti altri oligocheti, ma anche qualche platelminta, come spesso succede nella confusione dopo che un’ardita avanguardia ha aperto una breccia. Non dico che penso sempre ai vermi, perché rifletto in fondo – pur non essendo un gran pensatore, è bene specificarlo – anche a tante altre cose, però insomma ci penso spesso. Il fatto è che a conoscerli i vermi sono affascinanti: non sono solo grandi lavoratori, ma anche e soprattutto intrepidi viaggiatori, coraggiosi colonizzatori, organizzatori alacri, fini precettori e mentori di microbici seguaci, pazienti pedagoghi, con disposizioni al contempo di filosofi antichi e di trascinatori di folle. Noi dimentichiamo troppo spesso che tutto quello che la natura sforna, che non è poco – fiori, banane, erbacce, alghe, foreste, sciami di api, banchi di pesci, balene, elefanti – va distrutto e riciclato, tutto quello di putrescibile che confeziona l’uomo, e non è poco, va debellato e rimesso in circolo. Senza parlare degli uomini stessi, che pullulano come conigli, e in qualche modo alla fine del ciclo vanno smaltiti. Siamo abituati a considerare il numero di umani presenti sulla terra, e non contabilizziamo mai la cifra angosciante di uomini che si sono succeduti nell’arco per esempio di cinquecento anni. Per zelo positivista poniamo costantemente l’accento sulle nascite, sulle costruzioni, ma presupposto dell’edificazione e della crescita sono lo smantellamento e la devastazione. Non foss’altro che per fare spazio. Cosa succederebbe se tutti i fiori che regaliamo non si decomponessero, se i nostri escrementi fossero inossidabili, se i boschi nei quali passeggiamo continuassero a lievitare e ancora lievitare, se i topi si moltiplicassero all’infinito? Cosa accadrebbe se non ci fossero i vermi? Chi se non loro è sempre in prima linea per fare piazza pulita, per far posto a quello che verrà? Chi si rimbocca le maniche per primo, aprendo la via alle armate di organismi decompositori? Non è cosa da poco disintegrare le montagne di tessuti morti e di poltigliame organico che si accumulano ogni giorno, ci vuole costanza e sangue freddo, ci vuole coraggio. Io credo che dobbiamo una grande riconoscenza ai vermi, credo che dovremmo esprimere in qualche modo la nostra gratitudine. Ma non sono certo un grande esperto di vermi, intendiamoci. Anche in questo campo sono un dilettante, come in tutte le altre cose. Me ne occupo con il mio solito baldanzoso pressapochismo, con inverni letargici e picchi di frenetico dinamismo, senza l’abnegazione e la coscienziosità che ci vorrebbero. Bazzico degli insigni conoscitori di vermi, questo sì. In particolare frequento da anni un anziano tedesco che è un’autorità mondiale in fatto di una peculiare sorta di vermettini impudici: la loro caratteristica è quella di essere trasparenti. Si vede quindi al loro interno, proprio come a un orologio Swatch. Si osserva cos’hanno mangiato, a che punto è la loro digestione, se avanza o c’è qualche inghippo. È conturbante. Pur non essendo molto mediatici sono vermi assai importanti: ben più stoici dei lombrichi, non disdegnano i siti ostici da questi snobbati. Mentre ci aggiriamo per i boschi – come è noto i cimiteri e i boschi sono i posti più adatti per studiare i vermi – questo attempato e altissimo teutone, che ha una testa molto allungata e una delicata pelle di neonato, mi parla senza sosta: intende forse debellare la mia ignoranza. Mi illustra le abitudini dei vermi, le loro preferenze, le idiosincrasie, mi elucida macchinosi segreti della loro fisiologia. Io ascolto a bocca aperta, perché è davvero molto interessante, e non finisco mai di stupirmi. L’inglese di questo bislungo sapiente – con il suo interminabile collo e la sua capoccia lustra fa pensare lui stesso a un enorme verme – non è però molto buono, è oscurato da un rimbombo gutturale, simile a quando per gioco si parla in un tubo. Ma insomma qualcosa capisco, qualcosa assimilo. Le prime volte gli davo appuntamento all’alba, perché per le cose di lavoro amo mostrarmi efficiente e zelante. Poi ho capito che preferisce di gran lunga alzarsi tardi: da cinquant’anni passa le notti a studiare i vermettini al microscopio, a descriverli e a classificarli. Detto tra parentesi la moglie, che lavora in una libreria ebraica, al bisogno nelle lunghe serate nibelunghe lo aiuta: separa dalla terra i vermi, anche quelli più minuti, invisibili a occhio nudo, e li prepara per essere osservati. Spesso questo erudito si addentra nei meandri più tortuosi della tassonomia, e allora annaspo un po’ e tossisco: la classificazione dei vermi è davvero ostile, e per quanto ho capito in certi punti nemmeno tanto salda. Del resto tante cose che mi dice il mio anziano collega, forse farei meglio a chiamarlo maestro, le dimentico, come dimentico più o meno tutto, perché la mia memoria non è molto buona. Ma naturalmente frequento anche diversi altri luminari, ognuno con le sue ossessioni e peculiarità. Uno è molto magro e distrattamente lugubre, un vero don Chisciotte francofono, e nel tempo libero suona la cornamusa. Di un altro, molto peloso, si narra che durante il sessantotto facesse lezione con solo un asciugamano annodato alla vita, e dissacra con pulite stilettate rabbiniche qualsiasi teoria scientifica dominante: un vero terrorista. Questi attempati sapienti sono tutti gentili con me, mi ascoltano sorridendo come si sorride ai bambini che prima o poi finiranno per fare dei progressi, o almeno si spera. Io li ammiro perché hanno uno scopo nella vita e lo perseguono, perché fanno bene quello che fanno. In loro presenza provo nostalgia per quello che non sono, e che forse avrei potuto essere. Mi guardo indietro, e mi rammarico di non essere stato qualcosa di più preciso. Qualche volta però mi domando cosa ci trovino in me, e perché mi diano retta. Certo, io gli passo qualche informazione sulla casa dove vivono molti vermi, la terra, che è una mia amica, ma dal mio punto di vista sono cosette ultraovvie, paccottiglia di dubbio valore. Loro però sembrano apprezzare. Forse perché il loro sapere a un certo punto si ammutina di botto, come succede a tanti sapienti dei giorni nostri: hanno bisogno di una guida per addentrarsi negli orti adiacenti. O forse fingono di stimarmi solo per farmi piacere, o per buona creanza, vallo sapere. In ogni caso facciamo lunghe riunioni telematiche su questo o quel mistero di un singolo verme, o più spesso di un gruppo di vermi. Quando abbiamo le idee ben chiare scriviamo un articolo per una rivista scientifica, o prepariamo una comunicazione orale per un congresso che in qualche modo ha a che fare con i vermi e la decomposizione. Ai convegni naturalmente ci vanno poi loro, con i miei occhi ironici io sarei visto come un intruso. Qualche volta, raramente, ci troviamo di persona e beviamo alte birre, parlando in allegria dei nostri vermi.

(l’immagine: Sam Doyle, “Stepping out”, olio su latta)

di Carlo Ruggiero

di Carlo Ruggiero

“Che cos’è la letteratura, non lo so. Direi proprio senza nessuna ambiguità, senza nessuna ironia. Però so che cos’è la letteratura per me. La letteratura per me è il solo modo, mentre per altri è uno dei tanti modi per rispondere, o corrispondere, alle provocazioni della realtà. Alle provocazioni quotidiane che noi subiamo, che vediamo, che seminiamo, che partecipiamo dalla e nella società.

di Gianni Biondillo

All’improvviso ci supera un camion, da destra. Il cassone scoperto è colmo di lunghe frasche verdi, sopra le quali stanno seduti in equilibrio instabile un paio di ragazzi. Chiudiamo velocemente i finestrini, ci sta, come si suol dire in questi casi, facendo “mangiare la polvere”. Il camion scompare ad alta velocità nella nuvola di pulviscolo, correndo su una strada talmente dissestata che c’è da chiedersi come non deragli. Sono in Oromia, una regione poco conosciuta dell’Etiopia, per quanto sia forse la più estesa e la più popolata. Ma in Italia di questa nazione conosciamo soprattutto il nord tigrino, quello dell’altopiano, o certe aree del sud ovest, dove i mursi ancora portano il piattello labiale. Insomma, regioni più storiche o esotiche secondo i nostri pacificati standard da turisti. Gli oromo, invece, se ne stanno qui, a metà strada, etnia più popolosa di tutte senza che quasi nessuno li conosca. Sono cristiani copti o musulmani, da secoli, senza che la convivenza abbia mai portato particolari problemi. Ce l’hanno solo un po’ con le nuove chiese protestanti che vengono dall’America a fare proseliti. Nel resto dell’Africa hanno grosso seguito ma qui, in questa nazione orgogliosa della propria millenaria indipendenza, non sono visti di buon occhio.

Dal finestrino guardo fuori, se non fosse per le tipiche capanne con la copertura in paglia a tronco di cono farei fatica ad ammettere a me stesso d’essere in Africa. Sarà colpa delle piogge appena trascorse ma le valli che stiamo attraversando sono verdissime, con i prati che paiono tosati di fresco, se ci aggiungiamo i pascoli liberi di mandrie di bovini che ruminano pare di stare in Svizzera, non nell’idea stereotipata che abbiamo tutti noi di questo continente. La strada da dopo Awassa è un unico cantiere dato in concessione a imprese cinesi, turche, sudcoreane. Si sta cercando di collegare la capitale al sud del paese, quello dove stiamo andando noi, quello più povero e disperato. Faremo tappa a Negelle, poi scenderemo ancora verso Filtu, verso la Somali Region, quella che una volta si chiamava Ogaden e della quale abbiamo il ricordo della terrificante siccità degli anni Settanta.

Siamo sempre a sud di qualcuno, penso, non c’è niente da fare. E in questo caso a sud dell’Etiopia ci stanno i somali. Ad Addis Abeba alcuni amhara mi raccontarono una storiella che spiega tutta la prevenzione e l’implicito razzismo che esiste nei loro confronti. Il buon Dio, dice la storiella, inventò le api, operose, affinché producessero il miele. E allora il Demonio, per dispetto, inventò le mosche, che non fanno altro che rompere le scatole e non servono a nulla. Noi siamo le api, mi dissero, e i somali le mosche.

Qui nella regione Somala il paesaggio non ha più la dolcezza dell’Oromia. Qui tutto si fa aspro, acre, non meno bello, ma di certo più difficile. Sono venuto a Filtu – in un posto dove non c’è acqua corrente, né energia elettrica, dove per fare le deiezioni mi devo arrangiare in una latrina di cemento nel mezzo del campo – per vedere come procedono alcuni progetti di sviluppo della Ong Coopi, in Etiopia dal ’65, progetti che hanno un approccio basato sulla green economy. Per capirci: stanno installando pozzi alimentati non più da generatori a gasolio ma da pannelli fotovoltaici. Pare la scoperta dell’acqua calda, insomma se c’è una cosa che non manca in Africa è il sole. Ma cambiare le abitudini è molto più complesso di quanto si immagini in una realtà dove manca tutto e dove ogni novità è vista con sospetto. Per assurdo l’aumento del costo della benzina di questi ultimi mesi, rendendo insostenibile la spesa per estrarre l’acqua, ha stimolato questi progetti alternativi. Sto insomma assistendo a un cambiamento importante, che potrebbe portare con sé nuove abitudini. Già si parla, per capirci, di utilizzare le nuove tecnologie anche per dotare i villaggi più dispersi – quelli più difficili da raggiungere – di “frigoriferi solari” dove poter conservare i medicinali e gli antibiotici che in zone così potrebbero fare la differenza. E te ne rendi conto quando vedi quanto sia difficile procurarsi l’acqua in queste aree: ore di cammino magari per raggiungere un pond, un avvallamento artificiale che raccoglie acque piovane dal colore marrone dove non raramente ci sono passati animali ad abbeverarsi. O muori di sete, insomma, o di infezioni intestinali.

Dopo un paio di giorni di stanza a Filtu torniamo a Negelle ripercorrendo l’unica strada della regione, quella voluta dal gerarca Rodolfo Graziani per invadere l’Etiopia sotto il Fascismo. Ormai il tappetino d’asfalto è completamente abraso e si saltella come sulle montagne russe. Ma ecco di nuovo un camion, velocissimo, che ci supera. Ma si può sapere chi sono quei pazzi?, chiedo al mio accompagnatore. “Il chat non può aspettare” mi viene risposto. Scopro così che sugli altopiani dell’Etiopia cresce una pianta autoctona che produce germogli che masticandoli danno una lieve ebbrezza. In pratica è uno stupefacente naturale, qui assolutamente legale, di cui l’intero corno d’Africa e buona parte della penisola arabica ne è consumatore accanito. Solo che il chat – qat nello Yemen – ha da essere consumato fresco, appena germogliato. E per questo ogni mattina un sistema logistico organizzato meglio di un esercito in assetto di guerra riesce a distribuire nel raggio di centinaia di chilometri le frasche allucinogene. Persino l’impenetrabile confine somalo si apre al passaggio dei camion di chat senza troppo discutere. Neppure a farlo apposta nel villaggio che abbiamo appena raggiunto notiamo il camion fermo che distribuisce fasci di verdura come fossimo al mercato. I due ragazzi col kalashnikov sul camion però mi fanno capire che la cosa è meno divertente e folkloristica di quanto immagini.

Dopo un paio di giorni di stanza a Filtu torniamo a Negelle ripercorrendo l’unica strada della regione, quella voluta dal gerarca Rodolfo Graziani per invadere l’Etiopia sotto il Fascismo. Ormai il tappetino d’asfalto è completamente abraso e si saltella come sulle montagne russe. Ma ecco di nuovo un camion, velocissimo, che ci supera. Ma si può sapere chi sono quei pazzi?, chiedo al mio accompagnatore. “Il chat non può aspettare” mi viene risposto. Scopro così che sugli altopiani dell’Etiopia cresce una pianta autoctona che produce germogli che masticandoli danno una lieve ebbrezza. In pratica è uno stupefacente naturale, qui assolutamente legale, di cui l’intero corno d’Africa e buona parte della penisola arabica ne è consumatore accanito. Solo che il chat – qat nello Yemen – ha da essere consumato fresco, appena germogliato. E per questo ogni mattina un sistema logistico organizzato meglio di un esercito in assetto di guerra riesce a distribuire nel raggio di centinaia di chilometri le frasche allucinogene. Persino l’impenetrabile confine somalo si apre al passaggio dei camion di chat senza troppo discutere. Neppure a farlo apposta nel villaggio che abbiamo appena raggiunto notiamo il camion fermo che distribuisce fasci di verdura come fossimo al mercato. I due ragazzi col kalashnikov sul camion però mi fanno capire che la cosa è meno divertente e folkloristica di quanto immagini.

La vita e la morte di un intero villaggio, da queste parti, si giocano per un po’ d’acqua, per un campo che non vede crescere le sue spighe, per una mandria falcidiata da un virus letale. Le siccità degli ultimi anni hanno messo in ginocchio l’intera regione. Ho conosciuto agricoltori che per sfamare la famiglia hanno consumato le sementi che dovevano coltivare dopo le piogge mai arrivate, o pastori che perso il gregge vivevano disboscando la savana per produrre carbone vegetale da vendere ai bordi della strada, con danni ambientali incalcolabili. Non è, per capirci, semplicemente un problema di emergenza umanitaria. È un problema politico. Una volta queste terre conoscevano una siccità ogni dieci anni, c’era modo di coltivare, pascolare, progettare il futuro delle nuove generazioni; col cambiamento climatico di questi ultimi decenni ormai ogni due anni l’intera area cade nella morsa della carestia. Che in quest’area instabile, come mi è stato più volte detto, è peggio di un colpo di stato: di fronte alla disperazione può accadere di tutto – guerre, emigrazioni, clandestinità -, le ricadute ci devono riguardare, inevitabilmente, anche se abitiamo migliaia di chilometri da qui.

Tutto quello che hanno, in questa regione, l’unico diversivo, in una vita faticosa spesso più fatta di miseria che di povertà, è il chat. Mi illustrano i suoi effetti: dà una scossa di energia, provoca lucidità mentale (lo masticano anche gli studenti sotto esame nella capitale), permette di superare particolari sforzi fisici, tutto questo però non dura a lungo, la fase successiva è uno stato vagamente depressivo, che ti fa sentire il bisogno di ricominciare. In Somalia, per dire, la dipendenza è quasi un allarme sociale. Ecco. Spesso penso che quello che facciamo qui, come occidentali, se non è seguito con attenzione, con una progettualità che pensi non solo all’emergenza ma anche allo sviluppo, sia un po’ come masticare chat della coscienza. La nostra. Non basta, non può bastare.

(pubblicato su L’Unità, il 31 luglio scorso. Le foto sono mie.)

di

Francesco Forlani

![limousine1[1]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2012/09/limousine11.jpg)

From the pain come the dream

From the dream come the vision

From the vision come the people

From the people come the power

From this power come the change

Peter Gabriel, Fourteen Black Paintings

Il giovane manager multimiliardario, Eric Packer (Robert Pattinson), attraversa New York nella sua limousine. Come è stato scritto su Libération , il personaggio sembra un clone del nerd Mark Zuckerberg (Facebook) o il figlio tenuto segreto di Bill Gates (Microsoft). New York è semi bloccata dai dispositivi di sicurezza che accompagnano la visita in città del Presidente degli Stati Uniti, e l’unico desiderio che ha il nostro protagonista è quello di attraversare la città per tagliarsi i capelli dal vecchio barbiere di famiglia che è da tutt’altra parte. A più riprese si ha come l’impressione di vivere in una costante citazione di Fuga da New York, di Carpenter. Come nel romanzo di Don Delillo, il mondo è quello che appare a Packer dai finestrini della Limousine, e chiunque faccia parte del suo business, per poterlo incontrare, deve entrare nella scatola nera in cui si sta giocando, perdendo, il destino finanziario della propria società.

E tra le prime ad entrare scopriamo Juliette Binoche che interpreta una critica d’arte incaricata di acquistare opere per conto del più giovane boss. Il fatto che tutte le donne del presidente, le sole con cui abbia rapporti sessuali, siano più grandi non è un dettaglio. Diciamo subito che il tempo non è un dettaglio, il tempo è denaro ma soprattutto, in economia, una corsa tenace contro di esso.

Così quando Packer formula a più riprese, con insistenza il desiderio di acquistare la Rothko Chapel, la sua consulente ribatte che la fondazione che ne è proprietaria non ha minimamente l’intenzione di vendere.

Se si va sul sito della Rothko Chapel capiamo perchè Eric Packer è ossessionato dal luogo. Le tavole, quattordici per l’esattezza, apposte lungo tutto il perimetro della Cappella ci ricordano infatti i finestrini della Limousine osservati da fuori ovvero senza possibilità di vedere cosa accade all’interno. Così appare rovesciata oltre alla posizione del punto di vista anche la visione del mondo che ne deriva.

Tra le missioni della Rothko Chapel leggiamo infatti quella di “to inspire people to action through art and contemplation, to nurture reverence for the highest aspirations of humanity, and to provide a forum for global concerns.”.

E sicuramente da questo aveva tratto la sua ispirazione Peter Gabriel quando alla magnificenza del luogo dedicò la sua canzone Fourteen Black Paintings.

Certo la global economy che si gioca – l’interno della Limousine è tappezzata di schermi su cui le cifre delle borse si rincorrono sette giorni su sette ventiquattro ore su ventiquattro – non fa parte delle highest aspirations of humanity . E fa bene del resto il critico di Libération a ricordare come nelle stesse cartelline stampa oltre che nelle scritte sui palazzi e nelle parole di alcuni manifestanti in rivolta incontrati nel suo periplo, si ripeta lo slogan ” Uno spettro si aggira per il mondo…”. Un film marxista? Si chiede Gerard Lefort, e lo fa riportando paro paro uno dei passaggi più profetici del Manifesto di Marx ed Engels.

“Spinta dal bisogno di trovare sempre nuovi sbocchi, la borghesia invade il mondo intero. Essa deve penetrare dovunque, stabilirsi dovunque e impiantare ovunque dei mezzi di comunicazione. Grazie allo sfruttamento del mercato mondiale, la borghesia dà un carattere cosmopolita alla produzione ed ai consumi di tutti i paesi. Facendo disperare i reazionari, ha tolto all’industria la sua base nazionale. Le antiche industrie sono distrutte o stanno per esserlo. Vengono soppiantate da industrie nuove la cui introduzione diventa questione di vita o di morte per tutte le nazioni sviluppate, industrie che non utilizzano più materie prime locali, ma quelle importate dalle zone più lontane, ed i cui prodotti vengono consumati in ogni angolo del pianeta, non solamente nel paese. “

Se così fosse che cosa trascina la Limousine di Robert Pattinson ( vampiro protagonista del popolarissimo Twilight) nel baratro quando poi l’unica sua domanda rivolta all’autista a proposito della machine è “Where are they parked at night?”

Proustata asimmetrica

Non so dire se Cosmopolis sia o meno un film marxista, quel che invece credo di poter dire è che è sicuramente un film filosofico. Lo è nella misura in cui i personaggi agiscono come concetti in grado di decriptare la realtà delle cose. Robert Pattinson infatti ci dice in una intervista, a proposito del suo ruolo: è più un concetto che un personaggio. e quando si chiede in un’intervista a Don Delillo che tipo di sfasamento temporale aveva riscontrato Cosmopolis visto che dalla pubblicazione del romanzo erano ormai passati ben nove anni, lo scrittore risponde: Quando stavano per essere ultimate le riprese, c’è stata la nascita del movimento Occupy Wall Street e colpisce la coincidenza, dato che è collegabile anche a quello di cui si parla nel film. Vija Kinski, nel film, spiega a Packer, il suo capo, che i manifestanti sono strettamente connessi alle azioni di Wall street e del capitalismo e contribuiscono ad aggiornare e regolare il sistema. In un certo modo, aiutano Wall Street a ridefinirsi in un nuovo contesto e in un mondo più grande. A mio parere, questo è anche quello che sta accadendo con Occupy Wall Street: non ha cambiato niente, non ha ridotto i bonus astronomici rastrellati dai dirigenti aziendali ma ha permesso loro di studiare soluzioni alternative alla protesta.

Quello che rende un concetto autenticamente filosofico è proprio la capacità che ha di approdare da una dimensione visionaria a quella iperrealista, aggiungerei a questo punto.

Per tornare al film c’è un efficace passaggio che potrebbe essere sfuggito ai più ma che a mio avviso risulta il vero punto nodale della narrazione. La Limousine di Eric Packer è prousted.

” I Had the car prousted” dice Eric alla giovane moglie Elise. Il dialogo continua allora così.

ERIC: The way they build a stretch is this. They take a vehicle’s base unit and cut it in half with a huge throbbing buzz-saw device. Then they add a segment to lengthen the chassis by ten, eleven, twelve feet. Whatever desired dimension. Twenty-two feet if you like. While they were doing this to my car, I sent word that they had to proust it, cork-line it against street noise.

Cosa vuol dire Prousted se non ripiegata su se stessa, ovvero in una completa autonomia percettiva e ovattata della realtà? Il tentativo però non gli riesce, più o meno come l’acquisto della Rothko Chapel.

ELISE: Did it work?

ERIC: How could it work? No. The city eats and sleeps noise. It makes noise out of every century. It makes the same noises it made in the seventeenth century along with all the other noises that have evolved since then. No. But I don’t mind the noise. The noise energizes me. The important thing is that it’s there.

Cos’è allora il rumore di fondo che farà cadere il nostro diavolo della New Economy? Il tema musicale che ascoltiamo a più riprese durante il funerale di un rapper Sufi,”Mecca” di K’NAAN a cui lo stesso Don Delillo ha prestato le parole e che Packer si è addirittura fatta installare nell’ascensore?

Si dovrà attendere forse l’attentatore bulgaro della torta in faccia (interpretato da Mathieu Amalric)? In realtà la caduta della faccia d’angelo – “per me, l’essenza del cinema è una persona, una faccia che parla” ha detto Cronemberg in una intervista sul film- avviene durante una visita di routine, e più particolarmente quando il dottore al termine di un’analisi rettale gli diagnostica la “Prostata asimettrica”. In inglese asymmetric prostate .

Prousted diventa Prostate, e scopriremo proprio alla fine che l’universo di Packer si incrina insieme al concetto fondamentale nella sua visione del mondo, finanziaria o esistenziale, di simmetria, di calcolo, di previsione degli andamenti di mercato. (sul tema della simmetria si vedano gli eccellenti articoli di Antonio Sparzani pubblicati qui) In altri termini la sconfitta dell’imperatore, e del suo impero, è proprio nel passaggio dal capitale diventato corpo senza organi, a una dimensione biologica minima che il corpo rivendica (Prostate-protesta, ironic) perfino in un’anomalia assolutamente innocua, come sapremo.

Torniamo allora alla questione fondamentale di tutto il film. Dove sono parcheggiate le Limousine durante la notte? Non lo sapremo mai. Ci è soltanto possibile immaginare che a Eric Packer sarebbe di certo piaciuto stiparle nella Rothko Chapel, creando così finalmente, in totale simmetria, la sovrapposizione dell’interno con l’esterno, e lasciare che il nero non nasconda più nulla.

di Enrico Donaggio

Un champion entre seul dans la Casse Déserte (Detto diffuso in Francia tra chi prova un curioso piacere a pedalare in salita)

La mattina di Ferragosto tutto era come doveva. L’aria, la luce, i colori, pure il sorriso inatteso con cui ti dedica il primo raggio di sole la ragazza del bar di Arvieux, paesino delle fate alla base della salita del Colle dell’Izoard, Queyras, Francia. Per chi va in bicicletta, a qualunque livello cronometrico e culturale, non un posto qualunque, ma un luogo mitologico. 2.361 metri sopra la quota prosaica della quotidianità. Anche senza avere mai letto una riga di Roland Barthes; una tappa del Tour de France, vista in tv da ragazzino in un pomeriggio sbagliato, basta e avanza.

Il motore del 2000

Il motore del 2000 sarà bello e lucente

sarà veloce e silenzioso sarà un motore delicato

avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina

lo potrà respirare un bambino o una bambina

Ma seguendo le nostre cognizioni

nessuno ancora sa dire

come sarà cosa farà nella realtà

il ragazzo del 2000 questo perché nessuno lo sa

l’ipotesi è suggestiva ed anche urgente

ma seguendo questa prospettiva

oggi ne sappiamo poco o niente

Noi sappiamo tutto del motore

questo lucente motore del futuro

ma non riusciamo a disegnare il cuore

di quel giovane uomo del futuro

mon sappiamo niente del ragazzo

fermo sull’uscio ad aspettare

dentro a quel vento del 2000

non lo sappiamo ancora immaginare

di Giuseppe Zucco

Ricordo che i miei si leggevano l’Ulisse ad alta voce,

l’uno con l’altra, a letto: con un atteggiamento

fichissimo, tenendosi per mano, tutti e due animati

da questo amore davvero feroce per qualcosa.

David Foster Wallace

La storia degli attacchi all’Ulisse di James Joyce è antica quanto il libro stesso, scrive Valerio Magrelli in “Leggete le note da Dante a Joyce”, un articolo apparso su La Repubblica. Ma una sprezzatura leggendaria come quella di Virginia Woolf, per la quale leggere il capolavoro di Joyce era come trovarsi di fronte a un disgustoso studente universitario che si schiaccia i brufoli, non equivale alle ultimissime staffilate degli scrittori di grido come Jonathan Franzen e Paulo Coelho.

Se la prima, contemporanea dello scrittore dublinese, anteponeva il gusto personale e la morale vittoriana alla critica letteraria più illuminata, gli ultimi, invece, nostri contemporanei, (ma neanche un attimo contemporanei di Joyce, in quanto a consapevolezza letteraria), nei loro interventi a gamba tesa – interventi ritenuti tanto più autorevoli poiché amplificati dalla cima del successo commerciale – dimostrano neanche tanto sottilmente che leggere Joyce, comprenderlo, richiede fatica. Una fatica tanto più fisica se alla lettura dell’opera si accompagna tutto il compulsare delle note esplicative.

A questo punto dell’articolo, peraltro condivisibile, se non fosse che il piacere, la gioia e la sfida intellettuale che la lettura dell’Ulisse assicura è continuamente affossata sotto la lapide della parola fatica, Valerio Magrelli – il quale, sono sicuro, vuole bene a Joyce, e scrive per proteggere Joyce, e veglia sul sonno eterno di Joyce scacciando dalle sue prossimità i moscerini del successo commerciale – seguita le proprie argomentazioni compiendo un doppio passo falso e a tutto discapito di Joyce.

Intanto, paragona l’Ulisse alla Divina Commedia. Ma non tanto per illuminare e preservare la grandiosa architettura delle due opere – cosa che a suo tempo già fece Harold Bloom con altro dispendio di energia. Quanto per giustificare la presenza delle note appena sotto o di lato al testo, dimenticando a proposito tutta una serie di circostanze, non ultima il fatto che al contrario dell’Ulisse, la Divina Commedia è un poema composto tra il 1304 e il 1322 nelle cui terzine incatenate di versi endecasillabi si scioglie non l’italiano, ma un suo progenitore, il volgare fiorentino, lingua che per essere goduta a pieno ha bisogno di un apparato critico a fianco. Certo, l’Ulisse, al pari della Divina Commedia, è un’opera-mondo composita, pluriforme, stratificata, gremita di allusioni e di significanti doppiofondo in cui si annida il fantasma della storia, della mitologia, della letteratura, di Omero e Shakespeare soprattutto, ma la sua lingua è uno spettacolo molto più vicino ai bengala accessi sotto la cui volta ci si può avventurare senza nessuno che ti tenga per mano.

Anche se il vero e proprio punto della questione viene qualche riga dopo. Sempre e solo per ribadire l’importanza delle note – considerando le note non come un paratesto, ma come parte del testo, come se il commento a furia di spintoni si fosse introdotto nel testo originario, mimetizzandosi tanto da non potere più sciogliere l’uno dall’altro – Valerio Magrelli lascia rotolare questo sassolino lungo il pendio della nostra attenzione senza neanche presentire il rischio di una valanga: Come i Canti della Commedia, i capitoli dell’Ulisse vanno affrontati soltanto dopo aver letto le loro analisi. […] Occorre cominciare dal commento a ogni singolo capitolo, per poi passare al capitolo stesso. In tal modo la lettura procederà libera, ma sulla scorta di indicazioni indispensabili.

Dato che già nella collana degli Oscar Mondadori l’Ulisse è venduto inseparabilmente da una Guida alla lettura, significherebbe pure che prima ancora di sincronizzarsi agli oscillamenti fisici erotici spirituali di Leopold Bloom toccherebbe arrancare dentro duecentottantadue pagine di ragguagli critici. La Guida alla lettura, tra l’altro, debutta con questo tenore: Ulisse è un punto di arrivo non solo nell’attività creativa di Joyce, ma nell’evoluzione della letteratura occidentale. Al pari di Waste land di Eliot (pubblicato nello stesso anno 1922), e più ancora della Recherche proustiana, segna la consumazione definitiva dell’esperienza decadente e simbolista, e perciò anche di quella romantica e post-romantica, sfociata nel decadentismo.

Da un punto di vista puramente sentimentale, è come se tu ti fossi innamorato, e volessi baciare a tutti i costi la ragazza più bella del pianeta terra, ma al colmo di timidezza, al solo fine di avvicinarla, decidessi intanto di frequentare e sedurre e baciare la sua migliore amica, la quale ti parla tutto il tempo della più bella, dei suoi trascorsi e delle sue aspirazioni, nonostante l’aspetto della migliore amica, al contrario dell’immagine della ragazza che palpita tra le parentesi delle tue costole, abbia qualcosa di ferocemente antisociale, un certo strabismo, per esempio – e, a tratti, una irreparabile bruttezza.

Il commento, per dirla tutta, le note, sono molto utili, a volte necessarie, ma non hanno mai la stessa forza espressiva cognitiva emotiva del testo originale – almeno, è quasi impossibile trovare qualcosa che suoni uguale: per questo è sempre meglio che si palesino dopo e non prima, il rischio sarebbe quello di disperdere quel senso di avventura e il desiderio di smarrirsi che pervade chi pesa questo genere di titoli in mano. Per di più, l’opera, ancora meglio, in questo caso, l’Ulisse, non si esaurisce nel suo contenuto, nella tirannia del contenuto che le note impongono, ma dispiega parte del suo potere e del suo fascino nel continuo elettrico sbocciare della lingua.

È anche per questo che fa tanto più male, a fine lettura, l’articolo di Valerio Magrelli. Non solo per questo infinito procrastinare il piacere della lettura. O per la pretesa di curare la fatica della lettura – là dove si presenta – con la fatica di seguire prima migliaia di altre annotazioni appuntate, il più delle volte, in un noiosissimo stile accademico. Quanto per questa implicita sfiducia alla migliore letteratura. Come se questa, James Joyce in testa, non riuscisse più a bussare e a farsi accogliere senza che prima qualcuno non ne annunci la presenza. Come se il lettore – un lettore disposto, bisogna riconoscerlo, parzialmente già attrezzato, a scalare le grandi opere – prima ancora di capire, non sentisse, non avvertisse di per sé, la bellezza, il rilancio, l’invenzione, la scommessa.

[qui, l’articolo di Valerio Magrelli pubblicato su La Repubblica del 12/9/2012. La citazione di David Foster Wallace è tratta da Come diventare se stessi. Foster Wallace si racconta, di David Lipsky, Minimum fax 2011]

Quest’estate, in trasferta con Agnese Manni e Carlo D’Amicis al Molisecinema festival, giunto alla sua decima edizione a Casacalenda, mentre il resto d’Italia schiattava di caldo e noi si stava seduti con i plaid durante le proiezioni all’aperto, uno spettro s’aggirava per la mente mia e quello spettro si chiamava “Immobilismo Molisano”. Movimento d’avanguardia artistica e politica di cui in Molise nessuno aveva più memoria. Così ho intervistato Vincenzo Sparagna, tra le firme più note del Male e fondatore di Frigidaire, per raccontarcelo a partire da una fotografia. effeffe

Immobilismo molisano e il Male . lo slogan era, se ricordo bene, “perché stare fermi quando si può essere immobili?“. A chi venne l’idea e chi si immobilitò con più vigore?

R: Lo slogan era proprio quello. Credo che l’idea iniziale sia stata di Piero Losardo, che faceva parte, con me e Vincino, della direzione del settimanale. Ma vi portarono il loro contributo di invenzione fondamentale anche molti altri: Angelo Pasquini, Jiga Melik, Mario Canale, Roberto Perini, io stesso e ancora Giovanna Caronia e Francoise Perrot, il grafico Marcello Borsetti ecc.

L’immobilismo era infatti un gioco di rimandi e rinvii, da un lato parodia dei movimenti avanguardistici, dall’altro lancio di un’idea anticinetica, frutto selvaggio artistico, illuminazione filosofica basata sulla pratica della rivolta generale, anche linguistica e culturale, del ’77. Una esperienza ancora ben viva nell’ottobre 1978, anno, non dimentichiamolo, in cui massimo fu lo scontro sociale e decisamente sanguinosa la guerra civile strisciante in Italia.

In rete gira una foto di gruppo con signore. ce la puoi raccontare questa foto? Chi eravate, chi la scattò e soprattutto eravate davvero in Molise?

R. Non in Molise ovviamente, che era il simbolo dell’estrema provincia, della lateralità, oserei dire, delle idee geniali. E’ una foto che facemmo nella Villa Sciarra di Monteverde, a due passi dalla nostra redazione. Il gruppo è la redazione di quel momento quasi al completo. Ciascuno è vestito con qualche ricercatezza o eccentricità. Io ho una lampadina nella tasca della giacca, Enzo Sferra sfoggia una squadra triangolare, Piero Losardo, steso accanto a me, sembra un viveur d’inizio secolo, Perini indossa l’uniforme del pittore. Le ragazze sono intonate all’idea di questo movimento antico, fatto di intelligenze acute, che appunto per ciò si limitano a star ferme, a criticare immobili la vita contemporanea piena di affanni. Così Francoise Perrot, Cinzia Leone, Giovanna Caronia e Francesca Costantini sono tutte in abiti classici di inizio secolo. L’immagine vuole essere quella di una gita in campagna, da tela impressionista o meglio ancora da quadro macchiaiolo, di quel tardo ottocento italiano solare e svagato, ma anche denso di pensieri. Ovviamente ognuno ha il suo nome da immobilista. Io sono l’ufficiale di cavalleria appiedato Vincenzino Seggiolella, Piero Losardo è Aleardo Solari, gaudente e minchione, Angelo Pasquini è Giuseppe Salsicci, possidente cancellatore, Jiga Melik (alias Sandro Schwed) è Eliezer Aschw, farmacista criminale, Giovanna Caronia è Rossella O’ Cara, pittrice, Vincino è Rauco Rauchi , cantante cieco e muto, Francoise Perrot è la contessina Adelaide Zerla, mecenatessa, Carlo Zaccagnini è Lord Vinegar di passaggio e così via immaginando. In certi casi peraltro le vicende successive hanno confermato alcune di quelle strane qualifiche in modo bizzarro e gustoso (ma questa sarebbe una storia diversa, dove si potrebbe vedere come la fantasia coglie nel suo impeto più creativo elementi di realtà e frammenti di profezia anche quando si diletta in affermazioni paradossali…).

L’immobilismo molisano è forse la filosofia estetica più situazionista mai prodotta nel nostro paese e che si riallaccia in qualche modo all’ Elogio dello spirito pubblico meridionale di Piperno, per il quale occupaste addirittura il Beaubourg per protestare contro il suo arresto in Francia.

R. Sono d’accordo, purchè si intenda che è un’idea che vive sul confine sottile e difficile, zona di pericolosi smottamenti, che corre tra filosofia, parodia della filosofia, letteratura, arte, teatro e rivoluzione. Non a caso la coda operativa più interessante dell’immaginario movimento fu appunto quella che ricordi, ovvero l’azione al Beaubourg del Gruppo Anticatatonico Immobilista Franco Piperno. Lo facemmo nascere in una brasserie di Parigi nell’agosto 79 io e Piero Losardo (che si trovava in Francia, perché temeva un mandato di cattura italiano che poi non ci fu). Nell’occasione io ed Eric Alliez (un giovane compagno francese) travestiti da flic, inscenammo tra grida e schiamazzi che fecero raccogliere una gran folla al quarto piano del Beaubourg, il finto arresto di alcune statue e una violenta rissa tra poliziotti. Il museo venne bloccato per quasi un’ora. Infine fuggimmo sempre travestiti da flic mentre arrivavano i veri flic. Subito dopo il Gruppo Anticatatonico emanò un comunicato minaccioso in cui ammoniva il Presidente francese: “Giscard fais gaffe!”, che vuol dire più o meno “stai attento a te!”. L’azione venne fatta dopo l’arresto a Parigi di Franco Piperno (che avevo intervistato clandestino qualche mese prima in Italia) nell’ambito di quell’inverosimile processo ai fantasmi che fu il processo 7 aprile contro i leader dell’Autonomia Oreste Scalzone, Piperno, Negri, Pace, Virno ecc.

Che ne è oggi dell’Immbilismo? Oggi che tutti parlano di mobilità e di Ikea per non parlare della katastrofen Aiazzone, non sarebbe il caso di far rinascere quel movimento?

R. Le idee profonde, anche se lanciate con leggerezza e ironia, hanno una vita propria che le protegge dall’usura del tempo ingannevole. D’altra parte va anche detto che almeno nella sua forma originaria e nei suoi inventori e protagonisti, il movimento, ovvero il gruppo che recitò la parte di un movimento inesistente, si è da tempo sciolto. E purtroppo tra loro, dico io, ben pochi sono rimasti “immobilisti”, se è possibile usare l’espressione in senso parodistico/descrittivo per indicare il rifiuto di questa società, la satira radicale, la ribellione e l’autonomia. Molti di quella redazione, nella realtà, si sono dati adeguati tristemente alla filosofia dominante del correre, che è anche un lasciar correre per strafottenza. A dirla in termini immobilisti si potrebbe affermare (parodiandoci) che gli imbelli catatonici, troppo chini sul proprio ombelico, hanno finito per collezionare con spirito provinciale denari e carriere, facendo i farmacisti o i possidenti, mentre noi bellicosi anticatatonici (morti compresi) resistiamo testardi, convinti che il cadavere del nemico (che poi è il cattivo gusto, l’ingiustizia, l’orrore pratico ed estetico) finirà ben per passare, trascinato da forze più grandi, sulla corrente impetuosa del fiume che guardiamo tranquilli.

Nota.

Su questi argomenti, a parte gli innumerevoli scritti sparsi, sono apparsi tre libri di Vincenzo Sparagna.

La Commedia dell’Informazione, Boringhieri, 1999

Falsi da ridere, Malatempora 2001

Frigidaire. L’incredibile storia e le sorprendenti avventure della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo, Rizzoli B.U.R, 2008

di Helena Janeczek

Un’ accozzaglia di estremisti cristiani fabbrica qualcosa che forse è soltanto un trailer di 13 minuti postato su Youtube o forse un film allungato con spezzoni di altre pellicole – nella migliore tradizione dei b-movie – visto qualche tempo fa da quattro gatti in una sala di Hollywood Boulevard. Senza dubbio, però, è un falso, prodotto arruolando dei poveretti convinti di recitare in un innocuo polpettone dal titolo Desert Warrior, e poi trasformato grazie al doppiaggio (soprattutto quello in arabo), in un vilipendio sistematico di Maometto. Una megaproduzione con un cast di 80 attori costata 5 milioni di dollari, sovvenzionata da 100 donatori ebrei e diretta da un ebreo israeliano di nome Sam Bacile, non è mai esistita.

di Michele Sisto

Kafka non serve, non aiuta. È questa la sentenza pronunciata dal filosofo Günther Anders a conclusione del suo saggio-processo del 1951, Kafka: pro e contro. A noi, che oggi riconosciamo l’opera di Kafka come uno dei culmini della letteratura universale, il verdetto di Anders appare spropositato, sconcertante; ma quando fu pronunciato non appariva tale, era anzi condiviso da molti, e non solo nell’ambito della critica di ispirazione marxista. Vediamo i principali capi d’accusa.

Kafka non serve, non aiuta. È questa la sentenza pronunciata dal filosofo Günther Anders a conclusione del suo saggio-processo del 1951, Kafka: pro e contro. A noi, che oggi riconosciamo l’opera di Kafka come uno dei culmini della letteratura universale, il verdetto di Anders appare spropositato, sconcertante; ma quando fu pronunciato non appariva tale, era anzi condiviso da molti, e non solo nell’ambito della critica di ispirazione marxista. Vediamo i principali capi d’accusa.

continua a leggere qui.

di Francesca Genti

LA CARCASSA DELL’ESTATE È una domenica del tipo “terminale” le distrazioni non vanno assecondate: tutto quello che devi e riesci a fare è annusare la carcassa dell’estate: gonfia di luce, mare e sale appare bestia fatata ai limiti del bosco, così stupenda nel suo morire piano, zombie dell’agosto che scompare.

di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo

Proprio qua dietro a Palazzo Acerbi, in corso di Porta Romana al 3, abitava il Diavolo. Così dice la leggenda. Che è in realtà una maldicenza nata durante la peste del Seicento, quella di manzoniana memoria. Sta di fatto che il Diavolo è tornato in questo quartiere, lunedì, alle otto di sera, e ha compiuto la sua esecuzione, con spietata professionalità. Decido di passarci, non so bene perché. Arrivo in via Muratori il giorno appresso, con la scusa di un caffè. Lego la bicicletta e osservo una scena surreale: telecamere e giornalisti vagano frustrati, attendendo come in una pièce di Beckett che accada qualcosa. Ma è già tutto successo, sotto gli occhi di tutti. Mi dicono che ieri sera i ragazzi della movida, i passati, gli abitanti del quartiere si assiepavano dietro le fettucce che delimitavano la scena del crimine. Molti i testimoni, pronti a parlare. Uno è ancora qui, oggi, abbigliato come avesse appena terminato una partita di tennis (vengo poi a scoprire che è un istruttore), che ripete di continuo la sua versione dei fatti: “ho visto due persone, su una moto sportiva, casco integrale, vestiti di scuro.” Telecamere e cronisti gli si accalcano attorno, fanno domande, lui ripete con educata stanchezza le stesse identiche cose, curiosamente gli unici che non l’hanno ancora interrogato sono proprio gli inquirenti. Qualcuno mi chiede cosa ne penso, quali sono le mie ipotesi, come se l’aver scritto dei gialli nella vita mi dia d’ufficio particolari competenze tecniche – capace quasi di immergermi nella mente del criminale, o chissà quali altre romantiche sciocchezze -, ma quello che ho imparato in questi anni è che ognuno deve fare il suo mestiere. Io racconto storie, capire cos’è successo è cosa di poliziotti e magistrati, non mia.

È altro che mi colpisce. Sono arrivato qui in bicicletta, districandomi nel traffico urbano. Se non sapessi con assoluta certezza che meno di ventiquattro ore fa su questo marciapiede s’è consumata una tragedia neppure me ne renderei conto. Milano indifferente continua a vivere. Il traffico non si ferma, le persone continuano a camminare cellulare alla mano. Entro in un bar, pochi metri più in là, ordino un caffè. Una copia del Corriere è sul tavolo, ma nessuno che legga le pagine di cronaca. Tutti hanno qualcosa da fare. A parlare con chi abita qui, più che omertà – molti hanno collaborato fornendo descrizioni – o indifferenza, c’è un diffuso stupore: “queste cose qui non sono mai successe” continuano a dirmi. Dimostrando un pregiudizio involontario. Non accadono qui, che siamo in Centro, perché queste cose succedono, dovrebbero succedere, da altre parti, dove ci sono i cattivi. Ma il Diavolo abitava qui, ripeto, dal 1630. In questo quartiere cantato già con nostalgia, ma senza sconti, dai Gufi negli anni Sessanta: “Porta Romana bella, ci stan le ragazzine che te la danno…”

La politica della paura negli scorsi anni voleva militalizzare le periferie, se l’era presa con i negozi di kebab o di money transfert, aveva messo il coprifuoco proprio dove abito io. Perché, si sa, è lì che alligna il male. Ora ha già cambiato idea. Alza il tiro, con quella grevità becera che non aiuta a leggere il territorio. Paragona Milano a Scampia, comparazione indegna per entrambe le realtà che non spiega né risolve nulla. Perché l’omicidio di lunedì scorso ci dice ben altro.

Quello che abbiamo scoperto è che nessuno è davvero al riparo. Si può morire a qualunque ora del giorno, dappertutto. Si può morire nel centro di una metropoli, quale è Milano, o, come è accaduto in Alta Savoia, sulle amene rive di un lago alpino. Il Diavolo abita ovunque. Anche qui. Esco dal bar. A pochi metri dal luogo del delitto una libreria espone un’intera vetrina di gialli scandinavi. Fettucce di plastica gialla, quelle che delimitano le scene dei delitti, ornano la vetrina con involontario pessimo gusto. Fanno tenerezza questi omicidi di carta, concilianti, indolori, consolatori, completamente avulsi dal mondo vero che fingono di raccontare. Pochi passi più in là, al numero 3 di via Muratori, il sangue è stato lavato, restano a terra pallidi cerchi fatti col gesso dalla scientifica. “Chi è stato?” mi viene chiesto. Non lo so, insisto. Scerbanenco comunque non avrebbe dubbi: i milanesi ammazzano al sabato. Ieri era lunedì, è sicuramente gente che viene da fuori. Poi lo vedo. Un fiore, legato con un nastro sull’archetto metallico. Un piccolo anonimo gesto di pietà, per le vittime e per la bambina sopravissuta, vittima anch’essa. Quello che cercavo (dove c’è il Diavolo c’è sempre un Angelo): il segno che Milano, anche se di corsa, non sa essere indifferente. Mai.

(una versione più breve è apparsa ieri sul Corriere della Sera – Milano)

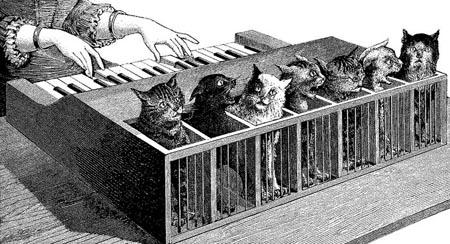

Pianoforte a “code” inventato da ⇨ Athanasius Kircher

per rallegrare e curare la malinconia di un principe italiano depresso.

Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti

Montserrat Caballé & Concha Velasco

Per sollevare lo spirito di un principe italiano gravato dalle cure della sua posizione, un musicista creò per lui un piano a gatti. Il musicista selezionò gatti le cui voci naturali fossero di tonalità differenti e li sistemò in gabbie parallele, di modo che quando veniva schiacciato un tasto sul piano, si conficcava una punta acuminata nella corrispondente coda di gatto. Il risultato era una melodia di miagolii che diventava via via più forte man mano che i gatti diventavano più disperati. Chi non non sarebbe riuscito a ridere di tale musica? Così il principe fu alleviato dalla sua malinconia.

Athanasius Kircher

Musurgia Universalis [ 1650 ]

alla gatta Musetta

occhi di biglia

spirito ritroso

che più non tornò

Era un uomo da santuario

di

Anna Maria Papi

A che isola va questo? Lei a che isola vuole andare? Scusi che c’entra? Ho chiesto a che isola va questo. Non a che isola voglio andare. Ma se lei non sa a che isola vuole andare è inutile che le dica a che isola va questo. Allora mi dica a che isola non va. Ma io come faccio a sapere dove non va. Io so dove va. E allora perchè non me lo dice invece di chiedermi a che isola voglio andare. Lo chiedevo per essere cortese. No vede, a lei non deve interessare, questi sono fatti miei. Lei non deve ficcare il naso nei fatti miei. Se vuole essere cortese deve dirmi cosa le chiedo e basta. Non cosa non le chiedo. Allora senta questo non va da nessuna parte. Allora vede che mi prende per il naso. Faceva finta di sapere dove va, per cercare di sapere dove io voglio andare. Insomma lei mi ha chiesto questo in che isola va e le ho detto a che isola vuole andare perchè questo non va da nessuna parte. Allora vede che lo sapeva dove non va e non me lo voleva dire per ficcare il naso. E allora perchè lei che sa tutto non mi dice perchè questo non va da nessuna parte. Perchè questo porta i pellegrini a Telos. Non è di linea. Il servizio privato del Santuario. Ma per favore un traghettone così grande. È ridicolo. Quanti saranno mai questi pellegrini. Sono ottocento questi pellegrini. E lei perchè sa tutto? Perchè sono il Capitano. Lo noleggio io il traghetto. È il traghetto del Santuario.

di Domenico Talia

È un libricino di sole cinquantasei pagine stampato in 32°; dimensioni praticamente uguali a quelle di un iPhone. Quando fu pubblicato, nel 1925, costava 2 lire. Ho ritrovato la prima edizione quasi per caso e l’ho comprata per alcune decine di euro. L’autore è Corrado Alvaro, il titolo “Luigi Albertini”. L’ho letto con la cura e l’attenzione che richiedono le piccole cose preziose. Alvaro l’ha scritto nell’autunno del 1924 per l’editore Formiggini che aveva deciso di inaugurare con quel libro la collana ”Medaglie” dedicata ai profili di personaggi illustri. La collana ebbe qualche difficoltà per i suoi contenuti non proprio “allineati” con il regime e per questo molti volumi furono ritirati dalle librerie. L’oggetto del libro di Alvaro è Luigi Albertini, senatore del Regno e grande direttore del “Corriere della Sera”. Il libro è piccolo, ma il suo contenuto va oltre la biografia, perché raccontando di Albertini, Alvaro in realtà narra del clima politico nei primi anni del funesto ventennio fascista insieme al ruolo e al costume del grande giornalismo italiano.

Luigi Albertini non è stato uno tra i tanti direttori del “Corriere”. Fu assunto al “Corriere della Sera” dal suo fondatore napoletano Torelli Viollier quando aveva 26 anni e solo dopo tre anni, nel 1900, divenne direttore del giornale. Nonostante la sua giovane età, Albertini è stato un direttore imprenditore che ha preso per mano il “Corriere” portandolo dalle 100.000 copie vendute nel 1900 alle 800.000 del 1925 quando fu costretto a lasciarlo per le violente pressioni di Mussolini e del regime. Nel frattempo aveva creato il supplemento “La Domenica del Corriere” e “La Lettura” che ancora oggi il “Corriere” pubblica come supplemento domenicale. Alvaro scrive di Albertini: «Egli aveva fatto prosperare il Corriere della Sera come una macchina misteriosa di produzione perfetta.» Ma subito aggiunge «A mano a mano che si perfezionava … diventava sempre più distante, più prudente, più solenne.» Ancora più esplicitamente Alvaro accusa la “macchina perfetta” di Albertini di essere stata fino al 1920 un giornale «retrogrado, abitudinario, sedentario, nocivo» nell’opera di rinnovamento della cultura italiana. Nei fatti, Alvaro attribuisce al “Corriere” di Albertini la responsabilità di non aver saputo opporsi, per scarso coraggio e per opportunismo, alla nascita del fascismo e alla sua presa del potere. Un’arrendevolezza, secondo Alvaro, che il giornale condivise con la classe che rappresentava, la borghesia conservatrice che sembrava più preoccupata dei movimenti di sinistra, socialisti e bolscevichi, che del manganello e della marcia su Roma dei fascisti. In quelle pagine un Alvaro antifascista e antiborghese inquadra Albertini «tra le figure più spiccate della reazione italiana» fino al 1923, quando la posizione di Albertini e del suo giornale cambia fino a diventare di dura opposizione al regime.

Corrado Alvaro conosceva bene il “Corriere della Sera” anche perché vi aveva lavorato per circa due anni. Fu presentato al Corriere da Antonio Giuseppe Borgese e fu assunto al giornale nell’estate del 1919 durante la direzione di Luigi Albertini. Alvaro aveva soltanto 24 anni e già veniva da un’importante esperienza giornalistica fatta al “Resto del Carlino”. Al “Corriere” lavorò soltanto due anni. Infatti, Alvaro lasciò il Corriere tra la fine del 1920 e gli inizi del 1921 perché aspirava ad un ruolo più importante di quello che gli era stato affidato e forse anche perché non condivideva le posizioni politiche del giornale. Posizioni conservatrici e contrarie ai movimenti delle classi popolari che lui critica apertamente nel libro.

Nella descrizione che Alvaro fa di Albertini c’è posto anche per qualche memoria del suo periodo al “Corriere”. Alvaro descrive il giornale con una certa ironia come «una macchina lucente che si muove su fulgide ruote senza scosse né frastuono … » con «i redattori chiusi nelle lunghe stanze, sotto i coni verdi di luce intenti alla delicatezza d’un viraggio fotografico…». Racconta dei richiami che riceveva all’importanza dell’incarico, alla responsabilità e alla delicatezza del lavoro: «Guardatemi bene in faccia. Io che non ho tremato di fronte al nemico … ebbi i più vili dubbi ortografici sulla punta della mia penna, la più tetra disperazione nell’animo.» In quelle pagine c’è una descrizione magistrale della situazione del giornalismo italiano nei primi anni 20 del ‘900 e della vita al “Corriere”, del suo ruolo nell’Italia post-bellica e fascista e sullo stile di quel giornale costruito e modellato da Albertini. Sono pagine che meritano di essere rilette e che anche oggi possono spiegare un certo tipo di giornalismo che non aveva l’ambizione esplicita di formare l’opinione pubblica ma, ponendo le notizie al centro della sua missione, di fatto si uniformava allo spirito pubblico e lo assecondava cercando un consenso ampio che comunque riusciva a ricevere.

Nel suo periodo al giornale il rapporto personale di Alvaro con Albertini fu solo telefonico o epistolare. Tuttavia, Alvaro approfitta della necessaria descrizione della personalità di Albertini, per raccontare nel libro il suo rapporto con il direttore al Corriere. Confessa di non averlo mai incontrato di persona, ma di essersi fermato diverse volte davanti al ritratto cubista di Albertini «con il suo cranio nudo e rotondo» e di essersi messo a ridere pensando allo stato di malessere che prendeva i redattori quando Albertini chiamava qualcuno di loro al telefono.

Queste pagine sulla vita e sul ruolo del giornale finiscono con altre note personali di Alvaro sul suo periodo al “Corriere della Sera” che possono aiutare a comprendere qualcuna delle ragioni che hanno portato Corrado Alvaro a lasciare il suo posto al “Corriere” a 26 anni. «Fin dal primo giorno di lavoro al Corriere è un esercizio di adattamento e di sottomissione. Occorre che il soggetto sia saturo dell’atmosfera del giornale prima di poter muovere qualche passo. Tutto il suo ingegno è affinato dai bisogni del giornale. … Ricordo che fui colpito dall’attenzione con cui i poteri centrali erano informati dell’attività dei redattori e perfino del loro umore.» C’è abbastanza per comprendere come Alvaro non si sentisse valorizzato in quel grande giornale e come l’atmosfera che respirava al “Corriere” era per lui troppo soffocante.

Dopo aver lasciato il “Corriere”, Corrado Alvaro andò a lavorare a “Il Mondo” di Giovanni Amendola come corrispondente da Parigi e poi come redattore. Al contrario del giornale di Albertini, anche prima del 1923 “Il Mondo” aveva una chiara impronta antifascista e per questa ragione subì molti attacchi dal regime. Amendola stesso fu aggredito nel 1923 e più gravemente due anni dopo. Morì nel ’26 in Francia a causa di quella seconda aggressione. Dopo la sua morte, il suo giornale fu soppresso assieme alla libertà di stampa e alle libertà politiche in Italia.

Nel 1923 la posizione politica di Luigi Albertini e del suo “Corriere” nei confronti del fascismo cambiò radicalmente: l’iniziale benevolenza divenne opposizione dura. Nel 1923 e nel 1924, la lotta di Mussolini contro l’opposizione fu più violenta e il fascismo non poteva tollerare che un grande giornale come il “Corriere della Sera” facesse resistenza alla sua politica di eliminazione dell’opposizione. Per questa ragione il senatore Albertini direttore del “Corriere”, era diventato uno degli uomini che Mussolini temeva e detestava di più in Italia. Si racconta che lui arrivò a confidare al suo stretto collaboratore Cesare Rossi che fosse necessario spezzare la schiena ad Albertini: «Voglio vedere rotolare un cranio lucido senatoriale in piazza Colonna», la piazza dove Albertini aveva il suo ufficio romano.

Alvaro scrisse il libro su Luigi Albertini nell’autunno del 1924 e l’editore Formiggini lo pubblicò nel 1925. Molte cose erano cambiate da quando lui aveva lasciato il “Corriere” e lo scrittore di San Luca aveva pensato di poter ritornare a scrivere per quel giornale. Infatti, nel 1923 Corrado Alvaro scrisse un articolo su “Il Mondo” in difesa del “Corriere” e degli scrittori italiani contro le minacce fasciste. Quell’articolo fu molto apprezzato da Albertini che gli scrisse una lettera per ringraziarlo. Forse anche per questa ragione, nel completare la descrizione dell’atmosfera e dei giornalisti che lavoravano nella redazione del “Corriere”, Alvaro scrive nel suo libro: «Queste cose mi facevano balenare alla mente verità che fino allora avevo respinte. Ma credo che la specie degli uomini di quel genere si vada perdendo, con tutto il disperato amore di quella ribalta che è il Corriere … dove è ugualmente bello stare, …».

Mentre Alvaro scrive il libro su Albertini, il 10 giugno del 1924, i fascisti uccidono il deputato socialista Giacomo Matteotti. Il 3 dicembre di quell’anno, Albertini tenne al Senato un discorso che fu definito “il canto del cigno della libertà italiana”, proponendo il concetto che «scandalo aggiungendosi a scandalo, il fascismo avesse ormai descritta la sua parabola, e dovesse presto o tardi rinunziare a dominare la nazione …». In quell’occasione il Senato votò ancora la fiducia a Mussolini e purtroppo lasciò cadere l’appello di Albertini.

Nei mesi successivi la violenza del regime e dei suoi squadristi si fece sempre più insostenibile. Il 1° maggio del 1925 fu pubblicato il manifesto degli intellettuali antifascisti ispirato da Giovanni Amendola e Benedetto Croce e firmato anche da Corrado Alvaro e Luigi Albertini. Il Duce voleva dare una dura lezione ai suoi oppositori e in particolare ad Albertini, direttore di un “Corriere” ormai di opposizione eppure letto da quasi un milione di italiani. Mussolini e Farinacci, nuovo segretario del partito, non nascondevano le loro intenzioni e rilasciavano dichiarazioni ultimative nei confronti di Albertini e del suo giornale: «Raderemo al suolo la vostra indegna baracca.»

Alla fine Mussolini non rase al suolo il “Corriere” ma costrinse i suoi proprietari a cacciare Albertini. Dopo una serie di intimidazioni, il regime ottenne le dimissioni di Luigi Albertini dalla direzione e dalla società editrice del “Corriere della Sera”. L’uscita di Albertini dal giornale avvenne il 27 novembre del 1925. Tramite cavilli giuridici la proprietà passò interamente ai Crespi, industriali tessili milanesi che si piegarono alla volontà del regime.

Il 1925, l’anno della pubblicazione del profilo di Luigi Albertini, fu un anno duro per lui ma anche per Alvaro. Quel libricino raccontava senza ipocrisia un uomo e il suo giornale, ma allo stesso tempo conteneva affermazioni coraggiose che erano un atto d’accusa contro il fascismo e che oggi hanno un valore di testimonianza storica. Ad iniziare dalla critica all’appoggio della borghesia verso il fascismo: «Venne così la marcia su Roma, pagata e favorita dalla borghesia interrorita che aveva allevato per tre anni il movimento (fascista) … ma molti di noi, pur lontani dalla politica, creati dalla guerra, non nasconderanno un sentimento di profonda ripugnanza verso quello che la borghesia ha preparato all’Italia». E proseguendo con un giudizio netto nei confronti del regime scritto mentre il Duce era osannato dalla maggioranza degli italiani: «Con l’avvento di Mussolini la crisi nata dalla guerra doveva raggiungere il grado più acuto formando la situazione più grave che la storia dell’Italia cinquantenaria ricordi.» Fino a condannare il fascismo ormai «macchiato di delitti di bassa criminalità» che aveva generato una situazione in cui «La lotta economica si è ridotta a lotta morale, la battaglia dei salari è divenuta battaglia di vita.»

Queste note scritte da Alvaro in un momento storico in cui il fascismo aveva ormai rivelato la sua natura violenta e repressiva arrivando ad assassinare i suoi avversari politici, insieme alla sottoscrizione del manifesto degli intellettuali antifascisti, chiarisce il suo pensiero e il suo coraggio civile nei confronti del fascismo che qualche critico ha tentato di mettere in dubbio. La risposta alle critiche ingenerose credo l’abbia data lo scrittore stesso: «Ero antifascista, per temperamento, per cultura, per indole, per natura. Non ero mai stato antifascista professionista, faccio di tutto per essere un uomo libero». Aggiungendo, in risposta a chi lo aveva accusato di amicizie con qualche esponente del regime, senza retorica con l’estrema franchezza di uomo libero: «Ho reso a qualche fascista la tolleranza che alcuni di loro ebbero per me e di cui io non abusai, ma di cui rimango grato.»

Nel 1926 Alvaro tentò di essere riassunto al “Corriere”, anche se per pubblicare contributi in forma anonima. Il suo tentativo sembrava poter avere successo, ma il fascismo non voleva al “Corriere” un giornalista e uno scrittore oppositore dichiarato del regime. La nuova direzione del “Corriere”, designata da Mussolini, rinunciò imbarazzata ai contributi di Alvaro al giornale e all’inserto “La Lettura”, a suo dire per non ricevere «attacchi sospetti verso il giornale». Solo nel 1942, dopo sedici anni e poco prima del crollo della dittatura fascista, lo scrittore calabrese riprese la collaborazione con il “Corriere della Sera” che proseguì fino al 1956, anno della sua morte.

[Questo articolo è stato pubblicato su Il Quotidiano di Calabria l’8/7/2012]

D: Qual è il ruolo dell’accademia nel dibattito sui social media?

R: Ho una relazione difficile con l’accademia: ne sono stato fuori per vent’anni e per conseguire il dottorato sono dovuto andare in Australia. Ho sempre visto respingere le mie richieste di finanziamento, per vari motivi, ma soprattutto per aver sempre rifiutato di pubblicare contributi su riviste peer-reviewed, denunciando anzi le logiche mafiose che vi stanno dietro.

Per questo oggi non mi considero un professore o un membro di queste comunità, quanto come un intellettuale con un ruolo pubblico e profondamente coinvolto nel dibattito culturale. Non me la sento quindi di dare alcun consiglio agli accademici, ma se dovessero scegliere di partecipare al cambiamento in corso, darei loro il benvenuto.

Personalmente tuttavia continuo a vedere le università in modo essenzialmente foucaltiano, ovvero come istituzioni repressive, incapaci di generare vera conoscenza. Nonostante le mie critiche, nutro molta più ammirazione per chi contribuisce a Wikipedia che per tutti i miei colleghi che lavorano all’interno delle riviste accademiche.

In fin dei conti sono stati loro a stabilire queste regole e a firmare i contratti con Elsevier o con la Sage. Sono loro che stanno prendendo delle decisioni sbagliate in termini di copyright, in modo dunque radicalmente opposto al movimento in cui mi riconosco: quello per l’Open Access.

Geert Lovink Critica del monopolio del tempo reale

Conversazione con Valentina Bazzarin e Annalisa Pelizza

Da alfabeta2, settembre 2012

di Helena Janeczek

Questo testo l’ho scritto in primavera e l’ho consegnato a Alfabeta con questo titolo. Poi, in attesa della sua pubblicazione, è arrivato il tizio con la maschera di Bane e ha massacrato il pubblico alla prima di Il Cavaliere Oscuro- Il Ritorno.hj

La paranoia organizzata sotto l’ideologia dello “scontro di civiltà” è un sistema i cui poli opposti si sostengono a vicenda. La strage di Tolosa l’ha reso visibilissimo. Si era capito subito che l’assassino della scuola ebraica aveva già ucciso, ma restava incerto se fosse un neonazista intento a fermare la contaminazione dell’Occidente o un fondamentalista in guerra contro la corruttela occidentale.

Mentre ascoltavo su Radio Tre il programma Tutta la città ne parla, questa mattina dedicato all’apertura della stagione della caccia, una radio ascoltatrice rileggeva un passaggio del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. La citazione radiofonica cominciava con la descrizione del coniglio selvatico. Andando a caccia del passaggio mi sono imbattuto nella scena che precede l’assassinio. Dove si parla di danza religiosa. E proprio in questa “sospensione” descrittiva ho ritrovato la più autentica vocazione della letteratura.

effeffe

“Poco prima di giungere in cima al colle, quella mattina, Arguto e Teresina iniziarono la danza religiosa dei cani che hanno scoperto la selvaggina: strisciamenti, irrigidimenti, prudenti alzate di zampe, latrati repressi: dopo pochi minuti un culetto di peli bigi guizzò fra le erbe, due colpi quasi simultanei posero termine alla silenziosa attesa; Arguto depose ai piedi del Principe una bestiola agonizzante.

Era un coniglio selvatico: la dimessa casacca color di creta non era bastata a salvarlo. Orribili squarci gli avevano lacerato il muso e il petto. Don Fabrizio si vide fissato da grandi occhi neri che, invasi rapidamente da un velo glauco, lo guardavano senza rimprovero, ma che erano carichi di un dolore attonito rivolto contro tutto l’ordinamento delle cose; le orecchie vellutate erano già fredde, le zampette vigorose si contraevano in ritmo, simbolo sopravvissuto di una inutile fuga: l’animale moriva torturato da una ansiosa speranza di salvezza, immaginando di potere ancora caversala quando di già era ghermito, proprio come tanti uomini. Mentre i polpastrelli pietosi accarezzavano il musetto misero, la bestiola ebbe un ultimo fremito e morì; ma don Fabrizio e don Ciccio avevano avuto il loro passatempo; il primo anzi aveva provato in aggiunta al piacere di uccidere anche quello rassicurante di compatire.”

Da “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pp 89-90