Denique in aethere non arbor, non aequore in alto

nubes esse queunt nec pisces vivere in arvis

nec cruor in lignis neque saxis sucus inesse.

certum ac dispositumst ubi quicquid crescat et insit.

sic animi natura nequit sine corpore oriri

sola neque a nervis et sanguine longius esse.

[…]

quod quoniam nostro quoque constat corpore certum

dispositumque videtur ubi esse et crescere possit

sorsum anima atque animus, tanto magis infitiandum

totum posse extra corpus durare genique.

quare, corpus ubi interiit, periisse necessest

confiteare animam distractam in corpore toto.

quippe etenim mortale aeterno iungere et una

consentire putare et fungi mutua posse

desiperest […]

III, 784 – 805

Miti e incertezze del mito

di Daniele Ventre

15 gennaio 2012

1. Su alcune posizioni di metodo nell’analisi contemporanea del mito

Il problema del mito è un hic Rhodus hic salta per molta parte della cultura contemporanea.

È nel mito che per esempio Marcel Detienne finisce per scorgere una «specie introvabile, oggetto misterioso dissolto nelle acque della mitologia», una sorta di schermo allegorico su cui proiettare «ogni realtà metafisica che si voglia» in modo da fare della mitologia stessa «la saggezza superiore di un continente fantasma» (1).

Il cinema indipendentissimo di Dal Bosco

(Dopo aver presentato qui un episodio del suo recente lungometraggio “Apocalisse”, ho proposto a Francesco Dal Bosco di intervistarlo, e ha accettato. GS)

GS Come sei arrivato all’idea del tuo “Apocalisse”?

FDB Qui a Trento, dove abito, mi capita di passare spesso in una zona “occupata” da vagabondi, senza casa, tossicodipendenti, alcolisti, anime abbandonate al loro destino, che non hanno più niente da perdere…

Incontinental Jazz: Antonio Gramsci

Gramsci e il jazz

di Gigi (Luigi) Spina

[Questo articolo, apparso in Belfagor 44/4, 1989, pp. 450-454, è stato accolto positivamente da studiosi e storici del jazz. Cito in particolare: Adriano Mazzoletti, Il jazz in Italia. Dalle origini alle grandi orchestre (2004); Franco Bergoglio, Jazz. Appunti e note del secolo breve (2008); Claudio Loi, Sardinia Hot Jazz (2011). Per questo, grazie a Francesco Forlani e con l’autorizzazione di Carlo Ferdinando Russo, direttore di Belfagor, lo ripubblico con piacere su Nazione Indiana. G.S.]

«Il buddismo non è un’idolatria»: è questa la seconda osservazione che Gramsci sottopone a quel tale «evangelista o metodista o presbiteriano», durante una «piccola discussione ‘carceraria’ svoltasi a pezzi e bocconi», di cui riferisce alla cognata Tania, per farle «passare il tempo», nella lettera del 27 febbraio 1928.

L’incredibile vicenda di Baye Lahat. Storie di un paese incivile.

di Marco Rovelli

di Marco Rovelli

(Ho rintracciato questa vicenda in rete. Per adesso non è ancora uscita dal perimetro sardo. Grazie alla rete lo sta facendo. Ne ho scritto oggi sull’Unità, facciamo che diventi un caso nazionale.)

Baye, in senegalese, significa padre: non ha un senso religioso, ma indica una persona rispettata, considerata saggia dai suoi conoscenti. Abdou Lahat Diop è chiamato Baye: ha trent’anni, sta in Italia da cinque. Abita in provincia di Oristano. O meglio, abitava. Fino al 16 dicembre. Quel giorno si appartò a pregare, lungo una strada isolata. Baye appartiene alla confraternita dei murid, il ramo sufi dell’Islam senegalese, più in particolare è un baay fall (soldato murid), che ha consacrato la sua vita a Dio. Era arrivato a uno stato estatico di unione mistica, con pratiche ascetiche di autoinduzione del dolore mediante un bastone. In quel momento è passata una pattuglia delle forze dell’ordine, che lo hanno interrotto, chiedendogli le generalità. Non sappiamo com’è andata, a quel punto, sappiamo solo che è stato immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il giorno successivo c’è il rito direttissimo, e il giudice ordina una perizia psichiatrica.

Seminatori d’odio

di Alessandro Bertante

[Questa invettiva è uscita su Saturno, il 6 gennaio 2012. Dato che parla di un tema che ha a che fare con la responsabilità del lettore, la rigiro qui su NI nella speranza che se ne possa parlare senza vomitare dappertutto. Ovvio che, essendo un pezzo di un ospite non avrò problema alcuno a bannare, cancellare, bloccare, ogni tipo di inutile insulto o commento personalistico. – Di seguito al pezzo di Bertante, una chiosa, uscita oggi sull’Unità, di Marco Rovelli. G.B.]

Sono cinquanta, si conoscono tra loro e si odiano. Imperversano a tutte le ore e sembra non abbiano altre cose da fare che scrivere commenti, anche fino a tarda notte. Si ricordano di tutto, di ogni puntata precedente, e non perdonano. Insultano, minacciano, s’azzannano e soprattutto sono convinti che dietro ogni scelta editoriale ci sia il fiato nero di una consorteria di potenti a loro ostile. Perché sono vittime. Sono i commentatori dei blog letterari e prima o poi se pubblichi un testo qualsiasi di narrativa, saggistica o poesia, devi averci a che fare.

Fino a qualche anno fa sarebbero stati naturalmente confinati a rimuginare nelle loro anguste camerette ma adesso grazie alla caotica sarabanda del web 2.0 – nato con la speranza d’allargare ogni possibilità e diventato asfittico come uno sgabuzzino per le scope – sono liberi di spargere veleno senza pagare mai dazio. Da quasi un decennio questi cinquanta valorosi impediscono che nasca un serio dibattito letterario in rete, inquinando il lavoro di molte persone oneste e preparate (e penso a Nazione Indiana, Lipperatura, Vibrisse, Sul Romanzo, Le parole e le cose, Satisfiction, Scrittori precari) che stanno faticosamente cercando di creare nuovi luoghi di autorevolezza critica.

In nome di una bizzarra interpretazione del concetto di libertà d’espressione, i cinquanta valorosi si distinguono per l’astio e per la spontanea tendenza alla bassa insinuazione, sempre riferita a questioni private dell’autore preso di mira. Difficile che parlino del contenuto, spesso lo ignorano apertamente, rivendicando questa loro scelta in modo sdegnoso. Ma ciò nonostante s’esprimono con una violenza verbale sconcertante. I più cattivi e i più laidi sono anonimi, ovvero si nascondono sotto diverse e mutevoli identità, con le quali partecipano contemporaneamente al tafferuglio. Perché la rete è l’unico luogo del vivere civile dove l’insulto anonimo sia considerato sintomo – sgradevole ma certo dinamico – di democrazia e non un’infamia come da qualsiasi altra parte.

Per loro non esiste più nessun valore letterario condiviso ma solo mafie e raccomandazioni, favori e reciproci servilismi. Non esiste un canone estetico ma tutto è confuso in un calderone di provocazioni, ripicche e frustrazioni mai risolte. Si commuovono solo di fronte alla piattezza dell’orizzontalità, quella desolante mediocrità che ha concesso anche a loro di avere una voce. Ma sullo sfondo è facile riconoscere il ben noto linguaggio qualunquistico dell’Italia gretta e provinciale, quella deriva etica e civile che ci contraddistingue da anni e che è diventata oramai impossibile da sopportare.

***

di Marco Rovelli

La scorsa settimana Alessandro Bertante ha pubblicato un articolo sul Saturno, l’inserto culturale del Fatto quotidiano, intitolato “Seminatori d’odio”, dedicato a quella cinquantina di troll – disturbatori della comunicazione in rete – che “si distinguono per l’astio e per la spontanea tendenza alla bassa insinuazione, sempre riferita a questioni private dell’autore preso di mira. Difficile che parlino del contenuto, spesso lo ignorano apertamente, rivendicando questa loro scelta in modo sdegnoso”. La cosa tocca anche il sottoscritto, attivo in rete da molti anni ormai, e dal 2006 nella redazione di Nazione Indiana. Il problema è doversi confrontare da pari a pari con persone che hanno deciso – dall’alto del loro nickname, della loro identità mascherata – che al tuo ragionamento non contrapporranno un altro ragionamento, ma solo attacchi, entrate a gamba tesa, insinuazioni, insulti. Rivendicando pure sfacciatamente il diritto a farlo. Come, per fare un esempio, quella volta in cui ho pubblicato un articolo del mio quasi omonimo Marco Revelli. Al primo commento uno dei più aggressivi commentatori interviene in tono irridente e liquidatorio, senza contrapporre uno straccio di ragionamento. Più avanti, però, fa marcia indietro: “Non mi ero accorto che l’articolo era dell’esimio Accademico Marco Revelli. L’avevo banalmente confuso con Marco Rovelli. Con l’Accademico Revelli non mi va di polemizzare in modo becero”. Rovelli, invece, che di solito si sporca le mani in rete, dove il rapporto non può che essere da pari a pari, lo si può tranquillamente prendere a pesci in faccia. Quando poi li banni, ovvero gli impedisci di partecipare ulteriormente alla discussione, questi ti danno pure del fascista. E non c’è davvero atteggiamento più fascista di questo.

Azione Kappa

Effe Kappa. Nuove poesie

di Franz Krauspenhaar

Editrice ZONA,

Una nota di effeffe

“Sporco sono, Milena, infinitamente sporco,

perciò faccio tanto chiasso per la purezza.

Nessuno canta con maggiore purezza

di coloro che stanno nell’inferno più profondo:

ciò che chiamiamo il canto degli angeli è il loro canto”.

Franz Kafka

Quando ho cominciato a leggere il nuovo libro di poesie di Franz, dai primi componimenti fino alla fine, risuonava in me questo passaggio della corrispondenza di Kafka con Milena. Lo avevo trascritto per la mia tesi di laurea in filosofia dall’altisonante titolo “La questione della colpa in Karl Jaspers”, tesi discussa più di vent’anni fa e che, ora, leggendo effekappa, mi sono andato a riprendere in fondo a un cassetto per ritrovare la citazione, precisa e calzante. Ci sono degli autori in Italia, non tanti in verità, la cui opera non è carriera, ovvero successione di tappe che aspirano a un traguardo, ma chiasso, vacarme, bruit, rumore. Frequento le pagine di FK da qualche anno ormai e so due cose, almeno. La prima, è che “tanto rumore” non è mai per nulla, come non è per nulla nessuna rivolta per quanto destinata al fallimento, alla sconfitta. Perché uno scrittore che abbia a cuore la letteratura non può che sposare cause perdute, sedurle, desiderare di scoparsele e amarle al punto di farsi detestare per tanto amore, privarsene con un moto d’odio, certo, ma sempre per quello stesso amore. La seconda è che l’opera di effekappa, dai romanzi ai racconti, dalle poesie fino alle esternazioni nei social network sono come una infinitamente aperta correspondance . Franz scrive a suo padre, al fratello, alla donna amata, ma soprattutto al lettore, ogni volta, facendolo sentire interlocutore imprescindibile. Le sue sono corrispondenze dal carcere, dal baratro, dal buio, perché in letteratura non si può prescindere dall’inferno, nemmeno quando le pagine più premiate bruciano ai fuochi fatui delle classifiche e della notorietà a botte di televisione o di illuminati critici, al neon, néant. Delle lettere poetiche che compongono il libro ho scelto quella al suo Alter Ego, Ego Alter, in omaggio all’amico che sento, di tanto in tanto, Franz e a quello che mi porto dentro dalla più crudele infanzia, Kafka.

Kafka

Franz, quanta disperazione in quell’insetto

che ronzava sulla mia testa, una specie

di mosca viola, la metamorfosi di un sogno

all’apertura di un libro, giovinetto come

l’angoscia di chi non sa, di chi dietro

le curve dell’incanto spegne fuochi

polverizzati, senza un significato.

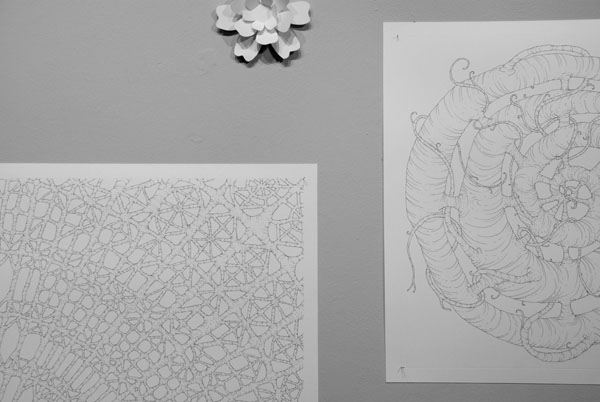

Deconsecration: The Space of Memory/The Memory of Spaces

13 January – 28 February

Salisbury Arts Centre, Bedwin Street, Salisbury, SP1 3UT.

Artists: Francesca Lazzarini and Maria Francesca Tassi

Curated by Sara Falanga

www.salisburyartcentre.co.uk

F.Lazzarini, Aleph series, 2011, photograph on glass

M.F. Tassi, The Creation, spolvero, paper

M.F.Tassi, Pondering possibilities, 2011, china ink on paper

*******

In the deconsecrated 13th century St. Edmund’s Church, where Salisbury Arts Centre is housed, this exhibition traces what links the place’s past to the present, narrating the shift from church to arts centre. It emphasizes the coexistence of old and new elements, in a context that across time has remained a meeting place for the Salisbury community. Visitors will confront the mechanisms of vision and memory in an immersive site-specific installation, and will be led to reflect on Deconsecration as act of transposition from place dedicated to worship to one dedicated to the arts.

Francesca Lazzarini (1978, Italy) presents an interactive installation consisting of a giant Camera Obscura, where people can discover the enchantment of the light outside projecting an upside down image of the external environment. The work is an invitation to reflect on our own vision of the ancient church as contemporary art centre. It confronts us with the mechanism of our seeing, perceiving and remembering, becoming itself a metaphor of the memory’s locus: the mind. Lazzarini also presents pinhole photographic works, a technique producing an optical effect very close to human sight. She offers her own vision of the venue, emphasized by the unusual use of glass as photographic printing surface, a nod to the stained glass windows of the church.

Maria Francesca Tassi (1977, Italy) creates drawings using the spolvero technique over the modern white walls within the church, suggestive of typical decorative practices used to realize frescoes since the medieval period, but adopting modern themes peculiar to the building’s new employment. Some paper sculptures complete the installation in a unique and continuous dialogue with the singular hosting environment. These works tell what the building preserves of its ancient function mixed up with elements belonging to the modern art centre, they tie the old to the new through fragile and temporary materials, which trace softly what the building shows: the memory of its space.

The exhibition will be completed by an online archive of collected images and anecdotes from the venue’s history, contributed by local residents, who are invited to bring personal photographs and found images of the church across the decades to a Memory Amnesty on Saturday 14th January.

Nuove prose a Milano

a Milano, lunedì 16 gennaio 2012 – ore 21:00

Libreria Popolare (via Tadino 18)

READING NON ASSERTIVO

———————

nuova prosa

Lettura di testi inediti di

Daniele Bellomi Alessandro Broggi Marco Giovenale Manuel Micaletto Michele Zaffarano

effusissime delectati

di Antonio Sparzani

Vi sarete chiesti senz’altro, voi, fedeli o non fedeli lettori di nazione indiana, la ragione del nome Murene, scelto per la nostra elegante deliziosa collana cartacea (che in un prossimo futuro porterà a tutti noi nuove meraviglie), e sarà bene quindi cominciare a dirvene almeno una, di queste ragioni, ché dalla icosaedrica mente indiana,

Considerazioni personali sulla lingua

[Il nuovo numero dei Quaderni speciali di Limes, dedicato alla Svizzera, contiene una sezione letteraria a cura di Camilla Miglio nella quale, accanto a testi di Adolf Muschg e Thomas Hürlimann, si possono leggere queste Considerazioni personali sulla lingua di Friedrich Dürrenmatt. M.S.]

Friedrich Dürrenmatt / traduzione di Michele Sisto

Io parlo in bernese e scrivo in tedesco. Non potrei vivere in Germania perché lì le persone parlano la lingua in cui scrivo, e non vivo in Svizzera tedesca perché lì le persone parlano la lingua che parlo anch’io. Vivo in Svizzera francese perché qui le persone non parlano né la lingua in cui scrivo né quella che parlo.

Incontinental Jazz

di

Gigi Spina

In the mood è un brano capace di attraversare il tempo. Con Glenn Miller, naturalmente, cui James Stewart prestò volto occhialuto e figura dinoccolata nel film di Anthony Mann (1954). Stephen King ne ha fatto la colonna sonora, a prova di ucronia (o di alternative history, se si preferisce), del recentissimo 22/11/63 (2011). Claudio Loi lo fa risuonare, quasi per magia, in una ‘cimiteriale’ strada di Cagliari, alla fine del ’43. Siamo alle pagine 31-32 dell’affascinante e coinvolgente Sardinia Hot Jazz.Le origini del jazz in Sardegna da Antonio Gramsci a Marcello Melis, con interventi di Franco Bergoglio e Giacomo Serreli, Aipsa edizioni, Cagliari 2011. Loi attinge alla testimonianza di Giuseppe Fiori, raccolta e ‘perfezionata’ da Giuseppe Podda: non era un disco, ma Glenn Miller in carne e ossa con la sua orchestra, che provava lo spettacolo da tenere per le truppe americane. In questo traffico a doppio senso, fra jazzisti non sardi che vanno a suonare in Sardegna e jazzisti sardi che emigrano, potrebbe condensarsi la storia delle origini del jazz nell’isola, ricostruite con passione e meticolosa documentazione da Loi.

Ma c’è un modo di pensare e di suonare il jazz che abbia caratterizzato o caratterizzi la Sardegna? La domanda non è peregrina, e fa il paio con quella che si poneva Alberto Rodriguez, uno dei protagonisti forti di questa storia (p. 154), a fine 1968: «cosa può fare allora un musicista che sta in Sardegna e si interessa di jazz?». Il dubbio gli veniva dalla vicenda di una delle figure più rappresentative del jazz italiano (e sardo) della seconda metà del secolo scorso, il bassista Marcello Melis (1939-1994), combattuto «fra l’attaccamento alle radici e la voglia di disincagliarsi da una realtà troppo statica». Perché è vero che gli italiani il jazz ce l’hanno nel DNA, come sosteneva Renzo Arbore (p. 103) nella presentazione del box dei Marc 4, il gruppo di cui faceva parte il chitarrista cagliaritano Carlo Pes, ben presto emigrato anche lui nella capitale; ma dal certificarne la presenza a metterlo in atto, dal dire al suonare, insomma, c’era davvero di mezzo il mare che separava l’isola da città, luoghi e locali molto più pronti a far vivere e dar da vivere a musicisti nati in Sardegna.

La ricerca delle radici, si sa, nasce dalle crisi di identità, ma anche, per converso, dal raggiungimento di un’identità forte, di cui si vogliono rintracciare percorsi di formazione. Qualche anno fa è uscito, ad esempio, Vesuview jazz. Tracce di jazz in Campania: dal 1920 al Nuovo Millennio, di Gildo De Stefano, (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999). È, dunque, il jazz contemporaneo in Sardegna, così fortemente caratterizzato da presenze e iniziative consolidate (è stato lo stesso Claudio Loi a scriverne in Sardinia jazz.Il jazz in Sardegna negli anni Zero. Musica, musicisti eventi, discografia di base, con interventi di Paolo Fresu e Stefano Fratta, stesso editore, 2010), ad esigere, se non un albero genealogico – che per il jazz, forma musicale libera quale nessun’altra, stonerebbe -, una galleria random di ritratti, punte di eccellenza che si stagliano come nuraghi.

A essi il jazz che oggi si suona in Sardegna può guardare con orgoglio, forse anche per riscattare le difficoltà del passato, quelle che Loi fa riaffiorare nelle sue pagine attraverso le parole degli stessi protagonisti, le scelte di emigrare perché la situazione sembrava stagnante, in particolare negli anni Sessanta (p. 129), anche se è proprio in quel periodo che, soprattutto grazie alla coppia Alberto Rodriguez – Marcello Melis, ma anche a figure quali Bruno Massidda (p. 139), si comincia a intravedere un’apertura della cultura jazzistica locale ai ‘suoni del mondo’. Ma il percorso è ancora tortuoso e nella figura di Marcello Melis, cui Loi dedica quasi un quarto del suo volume, si esprimono le tensioni feconde che portano al jazz odierno. Sua la profonda sensibilità verso il jazz come musica di minoranza (era Alberto Rodriguez a riportarne il pensiero, p. 194), come la musica etnica sarda, con radici profondamente popolari.

A essi il jazz che oggi si suona in Sardegna può guardare con orgoglio, forse anche per riscattare le difficoltà del passato, quelle che Loi fa riaffiorare nelle sue pagine attraverso le parole degli stessi protagonisti, le scelte di emigrare perché la situazione sembrava stagnante, in particolare negli anni Sessanta (p. 129), anche se è proprio in quel periodo che, soprattutto grazie alla coppia Alberto Rodriguez – Marcello Melis, ma anche a figure quali Bruno Massidda (p. 139), si comincia a intravedere un’apertura della cultura jazzistica locale ai ‘suoni del mondo’. Ma il percorso è ancora tortuoso e nella figura di Marcello Melis, cui Loi dedica quasi un quarto del suo volume, si esprimono le tensioni feconde che portano al jazz odierno. Sua la profonda sensibilità verso il jazz come musica di minoranza (era Alberto Rodriguez a riportarne il pensiero, p. 194), come la musica etnica sarda, con radici profondamente popolari.

I nomi di questa storia sono molti, non solo quelli che ho citato finora. Loi ricorda giustamente (p. 118) che «la storia del jazz in Sardegna e in Italia è fatta anche di eventi minori, di personaggi di cui non si conosce sufficientemente la provenienza e l’origine. Talvolta un cognome, altre un luogo costituiscono piccoli indizi per accreditare qualche rapporto con l’isola». Vi sono, infatti, nel libro, accanto a presenze ben note, anche se colte in frequentazioni e passaggi inediti o poco conosciuti (Fred Buscaglione, Jula De Palma, Lucio Dalla), pagine autobiografiche intense e commoventi (Gianfranco Contu, Ninni Manca), nomi da sottrarre a un immeritato oblio (Franco Pisano). E ancora tanti altri nomi, più o meno famosi, che costituiscono le tappe di un viaggio nel tempo che Loi fa iniziare non dalle note di un musicista né dalle benemerite trasmissioni di Radio Sardegna, ma dalle riflessioni di un intellettuale sardo, di un pensatore politico fondamentale per la storia della cultura italiana, Antonio Gramsci. Qui non posso a fare a meno di denunziare, come fanno i ‘bravi’ recensori, il mio conflitto d’interessi, essendo autore di un articolo su Gramsci e il jazz, apparso su Belfagor più di venti anni fa e positivamente citato da studiosi e storici del jazz (da Adriano Mazzoletti a Franco Bergoglio, allo stesso Claudio Loi): grazie a Francesco Forlani ora verrà ripubblicato su Nazione Indiana il 15 gennaio.

Da Gramsci a Marcello Melis, dunque, fino ad Antonello Salis e Paolo Fresu negli anni ‘Zero’, pensiero e suono si sono fusi in una forma espressiva che rimane una delle più originali e libere del secolo che abbiamo alle spalle e di quello che si è aperto: forse ci è servito e ci servirà ancora ad attraversarne le asprezze e le miserie.

E per finire, un tentativo di risposta, con l’aiuto della filologia classica, a un dubbio di Claudio Loi: «Pare che agli inizi del secolo i negozi di strumenti musicali non esistessero ancora e la vendita di questi ultimi era opera di commercianti di vario genere e – non si capisce perché – dei vari barbieri sparsi per la città [Cagliari] che avevano a disposizione le uniche chitarre della città e altri strumenti musicali» (p. 27, corsivo mio). Ora, chiamando a testimoni gli autori greci (Aristofane, Lisia, Teofrasto, Plutarco) e autocitandomi (Il chitarrista che c’era …, in Annali dell’Università di Ferrara – Sez. Lettere, N.S. 3, 2002, pp. 157-163), posso affermare che sin dall’antichità greca la bottega del barbiere è il luogo dove si trova di tutto, dalle notizie alle cose più disparate, è il luogo dove si chiacchiera (una sorta di bar dello sport d’altri tempi) e forse si suona anche. Non solo: il mio articolo era una recensione a un bel romanzo di un amico e collega filologo classico e antropologo, Maurizio Bettini, In fondo al cuore, eccellenza (Torino 2001). Personaggio di rilievo del romanzo è Renzo Braçes, cerusico e barbiere in Monterey. Ebbene, Renzo è anche un buon suonatore di chitarra, di chitarra ‘battente’. Ma qualche anno prima, in un saggio ‘intrigante’, I classici nell’età dell’indiscrezione, Torino 1995, Bettini aveva confessato (p. 77): «Ma a Casale io frequentavo soprattutto Renzo, il barbiere. Renzo era uno degli ultimi barbieri chitarristi d’Italia». Insomma, pare che fra barbieri e chitarre la simbiosi sia naturale!

L’arte è una bestialità. Una lettura de “I musicanti di Brema”

di Azzurra D’Agostino

(Per il bicentenario della prima pubblicazione delle fiabe dei fratelli Grimm, ho chiesto ad alcune scrittrici e scrittori un pezzo sulla loro fiaba preferita, o quella che ricordano meglio, che hanno letto e ascoltato da piccoli oppure scoperto o riscoperto da adulti. Li pubblicherò con cadenza spero settimanale, iniziando proprio con una storia dei due fratelli dell’Assia. f.m.)

Meno di cinquemila anime. Una chiesa parrocchiale. Un convento dei frati. Una piazza. Intorno, quasi dovunque, boschi. Qui è dove sono nata, un paese imborghesito della vecchia Emilia che fu contadina. Nella piazza, vicino a quell’edificio che viene chiamato “Torre del Fascio”, sta una biblioteca. Negli anni ’80 era gestita, o meglio presidiata, da un signore che a noi bambini faceva un po’ paura. Burbero, serio, sembrava che non fosse per niente contento quando entravi in biblioteca, come se lo distogliessi da qualcosa di molto importante che stava facendo. Non c’era, ho scoperto allora, una vera e propria catalogazione dei volumi. Anni luce dai software di prestito interbibliotecario venuti dopo. Il bibliotecario aveva un suo ordine, piuttosto creativo, e una sua modalità di catalogazione – ai più inesplicabile. In sostanza solo lui sapeva dove stavano i libri, quali erano presenti, quali erano in prestito, quali nel sottoscala degli uffici del Comune. Compilava delle piccole schede, come si faceva allora, con una BIC senza cappuccio, in una grafia chiara e minuta.

Mia madre mi aveva spiegato cos’è una biblioteca e siccome mi piaceva leggere mi aveva accompagnato e mi era stato insegnato come chiedere in prestito i libri. Mi sembrò una grande scoperta e una incredibile invenzione. Il bibliotecario mi pareva un essere con un grande potere e che meritava tutto il mio reverenziale rispetto, sebbene nei primi tempi dovessi vincere la mia repulsione nell’avvicinarlo, visto l’evidente disprezzo che doveva avere per me in quanto essere umano e, per di più, infante.

Scartabellava in una cassettina piena di schede, estraeva la mia e, quando noleggiavo o restituivo un libro, si metteva a scrivere. Anni dopo avrei riletto quella stessa scheda, grazie a un amico che fu mandato a fare servizio civile in biblioteca (quando c’era ancora la leva obbligatoria, ulteriore retaggio di un altro secolo) e mi sarei stupita di non ricordare che pochissimi dei molti libri letti.

Quello che succede nell’infanzia è qualcosa che rimane e che continua a lavorare dentro per tutta la vita. Ti influenza, ti condiziona, ti tiene sotto scacco – perché da grande quasi nulla della magicità del mondo ti rimane, ti restano solo i gusci delle cose, diventati un groviglio inesplicabile, e ciò che da piccolo ti era amabilmente oscuro diventa un modo di affrontare le cose in cui cerchi riparo. Un riparo spesso fragile, che rende gli accadimenti della tua origine come delle specie di premonizioni.

Oggi più che mai, quando penso agli artisti che amo e al destino generale dell’arte, non posso che sentirmi vicina agli spelacchiati e negletti animali da cui rimasi tanto affascinata la prima volta che lessi “I musicanti di Brema”, quando trovai le illustrazioni del libro preso in prestito alla spartana biblioteca di Porretta così diverse dalle colorate protagoniste delle serie giapponesi proposte da “Bim Bum Bam”. “Pìolo” Bonolis poco più che ventenne passava con noi i pomeriggi insieme a un pupazzo rosa shocking, presentandoci saghe di eroine orfane o comunque piene di drammi – “Georgie”, “Kiss Me Lycia”, “Lovely Sara” e tutte le altre – mentre in apertura Cristina D’Avena cantava garrula e rampante sigle a cui seguivano, dopo pochi minuti, pubblicità di prodotti come “Crystal Ball” e “Dolce forno”.

I disegni dei “Musicanti” invece erano in bianco e nero, direi inchiostrati a china, ombreggiati in una fitta texture che era spaventosa quanto il folto del bosco minaccioso in cui raminghi andavano i quattro disgraziati protagonisti, dei cui destini tremante e solitaria mi occupavo.

Leggere era diverso dal guardare i cartoni giapponesi, che pure ho molto amato. Leggere era come respirare, nel senso proprio fisico di sentire che qualcosa entra dentro di te e va in posti che tutto sommato non conosci. Forse la lentezza della lettura, o il lasciarti grande spazio per creare tu stesso tutto ciò che le parole non dicono, ha fatto sì che le fiabe mi risultassero sempre molto più temibili e paurose del cartone più violento.

In particolare, i “Musicanti” mi fecero grande impressione e hanno probabilmente condizionato la mia affezione estetica per i cosiddetti loser. La mia solidale simpatia per Charlie Brown e il Monty di “Robotman” prima, e per Lebowski o Barney Panofski poi, credo abbia qualcosa a che fare con questa fiaba.

A rileggerla oggi, fa davvero impressione per le corrispondenze che ha con buona parte delle questioni attorno alle quali mi arrovello da anni.

Il tutto comincia con un asino che, dopo essere stato sfruttato per una vita, scappa dal suo padrone perché si rende conto che questi vuole farlo fuori visto che non è più in grado di lavorare tanto come prima. E già qui si potrebbe dare il via a infinite dissertazioni sociopolitiche e umanitarie. Ma non amo più di tanto questo genere di discorsi, in cui si rischia sempre – se non si è dei veri esperti, o dei pensatori raffinati, cosa che non sono – di fare la fine del personaggio di Jodie Foster in “Carnage”. Ti metti nei panni del poveraccio e finisci a parlare del terzo mondo, una cosa che non si può sentire.

Ma cosa pensa di fare l’asino, giunto a tale drammatica svolta della sua vita?

Nientepopodimeno che diventare un musicista. Che faccio, si dice, ora che non ho casa, né lavoro, né più niente? Vado a Brema, così posso entrare nella banda municipale.

La naturalezza e l’ingenuità con cui l’asino prende questa ferma decisione – mettendosi direttamente in marcia per Brema – è la fede nell’utopia propria dell’artista, di colui che non ha nulla da perdere pur perdendo tutto. Negletto per negletto, mendicante per mendicante, l’asino sceglie la banda municipale, certo che lo accoglierà. Non si fa domande, semplicemente prende e va, spedito, verso la banda intesa come una comunità che non esclude a priori qualcuno perché non è vincente, fatto di un’altra stoffa, o incapace di fare qualunque altra cosa all’infuori di quella.

Si potrebbe obiettare, a questo punto, che troppi, oggi, chiedono asilo nella banda, divenuta ormai refugium peccatorum di troppi sedicenti artisti. La questione è mal posta: entrare nella banda non significa poi poterci restare; talmente è dura la sua legge, che chi è un impostore se ne esce da sé sotto il peso della storia. È il piglio dell’asino, la sua risposta alla “chiamata” direbbe quello, il suo agire convinto che quella è la sua meta, a essere interessante. Una meta su cui non spreca parole di desiderio, dubbio, o sogno: non “vorrebbe” entrare nella banda municipale. Lui ci va direttamente, perché quello è l’unico destino che riesce a pensare per sé.

E quindi eccolo per strada, verso Brema, dove mano a mano incontrerà altri disperati – che diventeranno suoi compagni di strada.

È da notare come per tutti costoro (l’asino, il cane, il gatto, il gallo) andare o no a Brema è una questione di vita o di morte. Gli uomini con cui questi animali vivevano li hanno tutti condannati al peggio: li vogliono accoppare, far fuori, cucinare magari. E questo perché loro, gli animali, sono adesso inutili. Non sono in grado di collaborare al procedere del sistema inteso come meccanismo produttivo. Quale più precisa metafora dell’artista nella società?

L’unico, è il gallo, che sarebbe buono da mangiare: ma questo canta e canta, strepita di protesta, non si piega all’idea di andare in pasto ai padroni. E alla fine si aggrega alla compagnia, dove anche i cliché su chi è amico e nemico, su cosa è vero o falso, sono rotti. Il cane e il gatto, con naturalezza, si sono uniti all’asino, che accoglie il gallo con lo stesso entusiasmo del naufrago: “vieni piuttosto con noi, andiamo a Brema; qualcosa meglio della morte lo trovi dappertutto; tu hai una bella voce e, se faremo della musica tutti insieme, sarà una bellezza!”. Alla morte a cui condanna la società, si accosta e in un certo senso contrappone la bellezza, e via che vanno i quattro poveracci insieme.

La notte nel bosco non è semplice. Il bosco è tutto un fruscio, tutto una minaccia, un protendersi di rami e di presagi. Si accoccolano insieme, ma la paura è tanta. Dal ramo dell’albero il gallo vede in lontananza una luce.

La me bambina che leggeva, pensava che finalmente avrebbero trovato un riparo, una svolta nel loro destino tanto sfortunato, una casetta deliziosa come quella della “dolce signora Minù”.

Ma chi ti trovano, spiando dalla finestra dentro la casupola che infine raggiungono (bellissima l’illustrazione degli animali uno sopra l’altro, in una piramide instabile e metamorfica)? Un bel covo di briganti che gozzovigliano. Amaro e pieno di insidie il destino di chi è in cammino.

Il desiderio di un posto dove stare, dove mangiare, fa vincere loro la paura. Uniti, traballanti ma collaborativi, riescono infine a mettere in fuga i banditi, venendo intesi come qualcosa di mostruoso e sconosciuto, forse ultraterreno (di nuovo, sembrerebbe l’effetto che fa l’artista a quelli del suo tempo). L’unico bandito che viene mandato indietro a vedere cosa è in realtà successo, pur ricevendo i graffi di un gatto, i morsi di un cane, i calci di un asino, riferirà che la casa è posseduta da qualcuno di molto potente – fatto di streghe, uomini, mostri e persino un giudice (così il bandito interpreta il canto del gallo, come le parole di un tribunale che lo accusano).

I musicanti non raggiungono mai Brema. Restano e abitano il piccolo spazio che si sono conquistati, e pur senza mai suonare nella banda municipale di Brema sono musicanti – perché hanno intravisto un altro mondo, di canto e musica, e scelto di mettersi in cammino per raggiungerlo, pur non raggiungendolo mai. Falliscono, in questo. E lo fanno meglio di tutti, per usare le parole di Beckett, come i veri artisti.

*****

Immagini di Arthur Rackham e George Cruikshank.

[1]Die Bremer Stadtmusikanten, fiaba raccolta dai Fratelli Grimm

Art Game : alcuni esempi

di Giorgio Massoni

di Giorgio Massoni

Attualmente il mondo dell’arte sta assistendo al diffondersi di un fenomeno poco noto, che negli ultimi anni è cresciuto – e sta ancora crescendo – in maniera lenta ma continua. Si tratta dei cosiddetti “videogiochi d’arte” o “art game”, veri e propri videogame nati secondo un uso espressivo e creativo, sviluppati da artisti, grafici e programmatori informatici per lo più in maniera indipendente, fuori dall’estetica e dal design convenzionali e seguendo la propria libera ispirazione.

Prendendo riferimento da Matteo Bittanti (nell’introduzione del suo catalogo-saggio GameScenes, 2006, scritto assieme a Domenico Quaranta) e da Wikipedia sotto le voci “Video game art” e “Art game”, si possono individuare almeno due forme d’arte derivate dal videogioco in quanto medium e dalla sua enorme influenza sulla cultura di massa. Da una parte troviamo la “game art”, che è sostanzialmente quel versante artistico che trae ispirazione dalle immagini e dall’immaginario dei videogiochi, prendendoli come base di partenza per la creazione di opere quali elaborazioni grafiche, stampe e filmati. Dall’altra ci sono invece gli “art game”, considerati una sottocategoria della game art e che sono dei veri e propri videogiochi-opere d’arte, prodotti modificando il software di videogame già esistenti – detti perciò “modification”, o “mod” – oppure creati ex novo da artisti e programmatori.

Tra videogiochi creati da artisti (già riconosciuti nel circuito dell’arte contemporanea) e titoli “elevati dal basso”, la storia degli art game si sviluppa comunque all’interno di quella – molto più ampia e articolata – dei “videogiochi in genere” e negli ultimi decenni ha visto un lento ma inesorabile moltiplicarsi di opere, in particolar modo nel recente periodo che va dal loro boom – tra il 2005 e il 2006 – ai giorni nostri. Tuttavia, l’origine dei videogiochi d’arte viene fatta risalire precisamente al 1983, anno in cui vennero alla luce Moondust e I, Robot.

Moondust

Secondo il parere comune (o quello maggiormente condiviso dai critici), Moondust è il titolo oggi riconosciuto come primo art game della storia e venne creato da Jaron Lanier, programmatore americano nonché compositore, artista e autore. In quest’opera il protagonista è un piccolo astronauta fluttuante nello spazio buio dello schermo.

Il giocatore, muovendo e spostando l’astronauta nello spazio, genera dei suoni coi quali è in grado di creare una piccola sinfonia. Si tratta per questo della prima esperienza sinestetica presente in un videogioco e, molto probabilmente, anche del primo videogame musicale. L’obbiettivo del gioco è guidare l’astronauta in giro per lo schermo, creando strani disegni e conquistando delle navette spaziali per passare attraverso le scie che l’astronauta stesso crea durante il suo passaggio. Questo titolo è stato spesso esposto sotto forma di installazione d’arte nei musei ed è stato comparato ai lavori di Jeff Minter, anch’egli autore di videogiochi stravaganti divenuti famosi per il loro particolare stile allucinato (come ad esempio Psychedelia, un sintetizzatore luminoso del 1984).

I, Robot

Sempre nel 1983 troviamo I, Robot, uno dei primi videogiochi dotati di grafica 3D nonché il primo art game realizzato da un “non-artista”, il programmatore Dave Theurer (noto per aver creato anche Missile Command e Tempest, entrambi del 1980).

I, Robot è suddiviso in due parti di gioco, l’avventura (il videogame vero e proprio) e Doodle City, la sezione più particolare di I, Robot, che ci consente di riconoscerlo come il secondo videogioco d’arte della storia e, oltretutto, come il secondo non-game di sempre (il primo fu infatti Alien Garden del 1982, anche questo di Jaron Lanier, precedente di un anno a Moondust). Stando alle intenzioni di Theurer, Doodle City venne creato come fonte di svago per rilassare il giocatore al di fuori del solito “spara all’alieno” dei videogame dell’epoca. Si tratta della parte più libera e creativa di I, Robot dove il giocatore può disporre (per soli tre minuti, finché dura il credito) degli elementi grafici poligonali presenti nel videogioco e usarli per “dipingere” sullo schermo nero del coin-op. Le forme infatti possono essere manipolate e trascinate, lasciando una scia con cui disegnare delle composizioni astratte analoghe, sotto certi aspetti, a dei veri e propri quadri.

Pokémon

La Game Freak (fondata nel 1989 da Satoshi Tajiri e Ken Sugimori) produsse il proprio titolo di punta, Pokémon, nel 1996. Si tratta di un esempio particolare tra gli art game creati da non artisti, entrato con discrezione ma inesorabilmente a far parte della cultura popolare di massa.

In Giappone l’hobby di collezionare insetti era uno svago molto diffuso tra i bambini e fu un passatempo condiviso anche dal main programmer Satoshi Tajiri. Sostenuto dai ricordi d’infanzia, negli anni ‘90 Tajiri elaborò l’idea di Capsule Monsters (rinominato Pocket Monsters e poi Pokémon), videogame nato per rendere possibile la cattura, la collezione e lo scambio di tante diverse creaturine digitali, i pokémon: surrogati virtuali degli animali domestici appartenenti ad un mondo fantastico senza violenza, che non sanguinano e non muoiono ma possono solamente svenire se vengono sconfitti durante le lotte.

Contrariamente a quanto in genere si pensa, Pokémon non ebbe un successo immediato al momento del suo lancio sul mercato giapponese, nel febbraio del ’96. Ma la cosa strana fu che continuava a vendere anche dopo le prime settimane, quando di solito tutti i titoli hanno ormai realizzato il grosso dei profitti. Sebbene Nintendo non stesse spingendo il gioco, fu il passaparola a farlo salire in classifica aumentando esponenzialmente il numero di copie acquistate. Alla fine del 1997 Pocket Monsters aveva già venduto quattro milioni di copie.

Ma cosa c’era di così affascinante in Pocket Monsters? Stando a quanto dice l’amministratore e direttore generale del Nintendo Entertainment Analisys and Development – nonché creatore di Super Mario – Shigeru Miyamoto, “Tajiri non aveva avviato il progetto con l’intenzione di realizzare qualcosa di popolare, ma soltanto il gioco che lui stesso avrebbe voluto giocare. Non c’erano ragioni commerciali ma solamente l’amore per la sua creazione. Voleva, in qualche modo, realizzare qualcosa per se stesso che fosse apprezzato sia dai suoi connazionali che dalla gente di altri paesi”. Satoshi Tajiri ha investito nel gioco una fortissima componente autobiografica, ambientandolo nel suo mondo di fantasia e condividendo con un vasto pubblico di giocatori l’immaginario della propria infanzia di piccolo collezionista di coleotteri. Tant’è vero che nelle prime versioni giapponesi del gioco il protagonista si chiamava proprio Satoshi (mentre il suo rivale invece Shigeru, come ironico omaggio a Shigeru Miyamoto). Ma non solo: le ambientazioni di Pokémon, le mappe del gioco, esistono veramente e si tratta, infatti, di alcune zone del Giappone (a cui nel gioco sono stati cambiati i nomi) che Satoshi ha trasferito dalla realtà all’interno del mondo immaginario di Pokémon. Tali regioni fittizie sono sovrapponibili alle loro omologhe reali e questo ci permette quindi di rintracciare le corrispondenze geografiche che intercorrono tra loro. La trama del primo Pokémon, ad esempio, si svolge in viaggio tra le città della regione di Kanto.

Una realtà, quella di Pokémon, che riflette a pieno la sfera ideale di Satoshi Tajiri ed il giocatore, impersonando Satoshi stesso da bambino, è in grado di entrare in questo suo piccolo ma meraviglioso mondo (forse chiuso in sé stesso, ma tenero e accogliente come la sindrome di Asperger di cui Tajiri è affetto) immergendosi nella sua mente, facendovi parte per condividerne fantasia e memoria. E questo il giocatore riesce in qualche modo a percepirlo, anche se in maniera sottile e indiretta, non pienamente cosciente: riesce a intuire il tepore e l’intimità del piccolo universo interiore di Satoshi e, come di un sogno, non può che compiacersene.

A livello tecnico, Pokémon non è che un gioco di ruolo bidimensionale con poche tonalità di colore e animazioni limitate, un videogame nato senza aspirare al realismo cinematografico dei moderni titoli per consolle. Anche se crea una realtà completamente fittizia, lascia al giocatore la possibilità di immaginare da solo gran parte del mondo dei pokémon, dimostrandoci che l’esperienza di gioco trascende del tutto le apparenti limitazioni delle consolle e sbaraglia i tentativi di comprendere i videogiochi come semplici spettacoli audiovisivi.

In ciascuna versione di Pokémon il protagonista è un bambino (o, a scelta, una ragazzina, a partire dalla terza edizione del titolo) desideroso di diventare un allenatore di pokémon, che si assume il compito di aiutare un suo amico professore a completare la lista di tutti i mostriciattoli presenti nella regione del gioco. Per aiutarlo a svolgere il proprio compito, il buon professore permette al giocatore di scegliere la sua prima creatura fra tre “pokémon starters”, che gli viene lasciata in dono e che diverrà il suo più affezionato compagno d’avventura fin dall’inizio della storia.

Non esiste un’unica finalità di gioco. Si potrebbe dire che, seguendo la linea narrativa, lo scopo principale sarebbe catturare nuovi pokémon da collezionare per creare una propria squadra di lotta, percorrere tutta la serie di città per battere i “capipalestra” di ogni zona e sconfiggere infine il proprio antagonista per ottenere il titolo di miglior allenatore di pokémon. Ma una volta terminata l’intera avventura il gioco prosegue, dando così al giocatore la possibilità di “andare a zonzo” tra le aree della mappa per continuare ad allenare la propria squadra e renderla sempre più forte, oppure catturare altri mostriciattoli per creare un nuovo team di lotta.

Il successo di questo titolo è dovuto, fra i suoi molteplici aspetti, anche al fatto di avere una straordinaria durata di gioco – virtualmente infinita – per la quale si può continuare a giocare a Pokémon anche parecchio tempo dopo averne conclusa la storia, terminando solo quando viene a spegnersi l’interesse del giocatore. Oltretutto, a rendere ancora più longevo ed interessante il gioco contribuisce pure la peculiare “fragilità” del software. Fattore, questo, che consente al giocatore di farne una sorta di hackeraggio, un uso libero e creativo del videogame stesso tramite l’utilizzo di “cheat” (imbrogli e trucchi) e lo sfruttamento di “glitch” (bug, errori nel funzionamento o nella programmazione del gioco) accessibili con o senza l’aiuto di periferiche esterne. Alcuni glitch più semplici consentono al giocatore di duplicare i pokémon o gli oggetti posseduti nel proprio inventario, catturare creature normalmente inottenibili, accedere ad alcune aree esterne alla mappa di gioco ecc. Altri invece, più complicati, vanno ad intervenire direttamente nella struttura del videogame, modificando alla radice il funzionamento di alcune parti del programma stesso. Tra i glitch complessi i più noti sono MissingNo (cioè “missing number”), ‘M, Charizard ‘M, Bad Egg e Glitch City. Quest’ultimo è un bug particolare che visualizza in maniera erronea tutto lo sfondo della mappa di gioco – o solo una determinata zona – raffigurando un mondo disgregato, completamente astratto e costruito in maniera random dal gioco utilizzando gli elementi grafici a disposizione.

Ico

Creato nel 2001 dal Team Ico (diretto da Fumito Ueda), Ico è un videogame la cui bellezza risiede nell’intera atmosfera di gioco, data dalla delicatezza dei protagonisti e dagli scenari meravigliosi che il giocatore è chiamato a esplorare. Si tratta di un’avventura dinamica in 3D dall’ambientazione fantasy che racconta l’avventura del piccolo protagonista, Ico, un bambino esiliato dal suo villaggio perché munito di un paio di corna e perciò considerato portatore di sventura. Condotto in un castello abbandonato nella foresta, rinchiuso in un sarcofago e destinato a morirvi di stenti come sacrificio a misteriose forze oscure, il piccolo Ico riesce a liberarsi fortuitamente e ad incontrare la giovane e indifesa Yorda, una fanciulla luminosa intrappolata in una grande gabbia incatenata al soffitto.

Una delle peculiarità di Ico sta nella sua sobrietà stilistica. È insolitamente privo di tutti quegli elementi convenzionali presenti negli altri videogame, quali l’inventario, gli indicatori di punteggio ed energia, i menu a scomparsa e ogni altra interfaccia di gioco. Fumito Ueda evitò di inserire nello schermo qualsiasi cosa che potesse ostacolare il suo design, semplicemente perché non apprezza i videogiochi complicati. Ha creato Ico pensando al videogame che più gli sarebbe piaciuto giocare, quello ideale.

Altra caratteristica del gioco sta nei vasti ambienti disabitati, suggestivi e tutti da esplorare, impregnati di un’atmosfera surreale ed eterea. Ma la vera stranezza della storia di Ico, e forse anche uno dei suoi punti di forza, è che in realtà racconta molto poco. Raramente i personaggi parlano tra loro: ci sono solo pochi e preziosissimi dialoghi in cui Yorda si esprime in una lingua sconosciuta e intraducibile. Si raccolgono molti indizi ma quel che accade di preciso è lasciato all’immaginazione del giocatore, che è quindi indotto a legarsi ai protagonisti in altri modi. L’ambientazione realistica e i personaggi vividi portano infatti l’utente a un livello di emotività difficilmente raggiungibile da un videogioco.

Eliminando tutti gli stereotipi, Ueda voleva dimostrare che non si tratta di un “semplice videogame” (concetto generalmente troppo limitato) ma di intrattenimento controllato tramite un joypad. Uno dei primi passi verso nuovi videogiochi dove anziché tentare di replicare lo stile dei cartoni o dei film con lunghe sequenze animate non interattive e moltissimi dialoghi, si cominci invece a raccontare davvero una storia. E, così facendo, si possa raggiungere un livello analogo di coinvolgimento sentimentale puntando l’accento su quegli elementi che possono essere comunicati soltanto dai videogame.

Iconoclast Game

Di Lorenzo Pizzanelli va ricordato Iconoclast Game, videogioco sulla storia dell’arte creato nel 2003. Si tratta di un’avventura artistica elaborata in forma di videogame nel tentativo di introdurre un ragionamento critico sulla stessa storia dell’arte. Nato per proporsi come la prima opera-videogioco in assoluto (anche se non lo è affatto), utilizza il linguaggio videoludico per condividere una riflessione colta sulle radici e il destino dell’arte occidentale – dal tempo dei bizantini ai giorni nostri – in maniera partecipata, accessibile a tutti e divertente.

Tempo prima di togliersi la vita nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2010, Pizzanelli aveva denominato tale pratica “Play Art” e Iconoclast Game ne è un esempio raffinato e intelligente. L’eroe di questo titolo è Marcel Duchamp (che nel gioco ha il volto dello stesso Pizzanelli), agente speciale del pensiero anticonformista in missione nel museo/tempio dell’arte occidentale per riconsegnare la libertà ai capolavori tenuti prigionieri, distruggendoli allo scopo di redimere le idee originare che vi sono intrappolate e innalzarle in volo verso l’Iperuranio celeste. La critica del videogioco è chiaramente rivolta alla musealizzazione che ha reso “aggressivi” i capolavori, imprigionati come belve in cattività. Per poterli restituire all’originaria pienezza di significato, il giocatore deve muoversi all’interno di smaglianti livelli (costruiti da collages con particolari di diverse opere d’arte) per raggiungere e sfidare il David di Michelangelo, la Medusa di Caravaggio, la Gioconda di Leonardo, quella “ritoccata” dallo stesso Duchamp e tanti altri loro magnifici compagni in una serie di duelli. L’ultima allegoria nonché ironica analisi dell’arte, della sua storia e dei meccanismi della fruizione, donataci da parte di Pizzanelli.

Super Columbine Massacre RPG!

Super Columbine Massacre RPG! è un art game controverso che deve la sua fama proprio alle moltissime critiche che lo hanno colpito nell’arco degli ultimi anni. Venne creato da Danny Ledonne nel 2005, ispirandosi al dramma della strage di liceali americani nella Columbine High School del 1999 (argomento trattato pure dal film Elephant di Gus Van Sant, 2003) e, proprio per questo, fu al centro di durissime polemiche.

Realizzato in sei mesi di lavoro con RPG Maker 2000 e rilasciato gratuitamente online, si tratta di un piccolo gioco di ruolo amatoriale in 2D – graficamente povero e dall’audio scarno – che ripropone l’episodio di cronaca nera dal punto di vista dei giovani criminali.

Prendendo spunto dal dolore causato da un fatto reale e inserendolo nella finzione del mezzo videoludico, Super Columbine Massacre RPG! permette di esplorare le ore finali nelle vite degli studenti assassini Eric Harris e Dylan Klebold, dei quali il giocatore assume i ruoli per “giocare al massacro”, vivendo dei flashback relativi a parti delle loro esperienze. Il videogioco ricostruisce l’intera vicenda di Eric e Dylan cominciando proprio dal mattino della sparatoria e seguendone le azioni fino alla tragica fine. Ed esattamente per questa fedeltà alla cronaca ha fatto nascere un acceso dibattito riguardo ai videogame e alla loro influenza sociale.

Le reazioni a Super Columbine Massacre RPG! furono contrastanti. Da un lato venne rimproverato di banalizzare la strage di vite innocenti e di incitare alla violenza, mentre dall’altro fu contemporaneamente lodato come un’opera degna di plauso. La grafica cartoonesca venne considerata dai critici come oscurante il messaggio drammatico del gioco. Tuttavia ricevette anche acclamazioni come videogame che trascendeva le associazioni stereotipiche del medium come intrattenimento per bambini. I temi e il contenuto dell’opera di Ledonne emersero prepotentemente all’attenzione dell’opinione pubblica, essendo inclusi in discussioni sulla possibilità che i videogames causino violenza. Poco più tardi il titolo fu additato perfino come uno dei possibili fattori motivanti la sparatoria del 2006 al Dawson College. Venne oltretutto rifiutato dall’edizione 2007 del concorso Slamdance Guerrilla Games Competition per videogiochi indipendenti e, come segno di protesta contro la sua esclusione, diversi sviluppatori di indie-game decisero di appoggiare Ledonne ritirando i loro titoli, come Braid di Jonathan Blow, Castle Crashers di The Behemoth e flOw dei Thatgamecompany.

Ledonne concepì Super Columbine Massacre RPG! partendo dalla sua stessa esperienza come vittima di bullismo e dall’effetto negativo che l’annuncio della strage ebbe nella propria vita. Molto semplicemente, il gioco rappresenta una critica su come i media abbiano fatto sensazionalismo sulla tragedia, colpevolizzando il ruolo dei videogame e presentandola come una parodia dei videogiochi stessi. L’obbiettivo dichiarato di Ledonne era unicamente quello d’invitare il pubblico a rivivere l’intera triste vicenda a partire dalla prospettiva dei due protagonisti, non tanto per discriminarli o prendersi gioco delle loro vittime ma per provare a capire qualcosa di più sul loro disagio esistenziale, sulle motivazioni che li hanno spinti.

Ad oggi Ledonne è ufficialmente riconosciuto tra i massimi esponenti dei videogame in quanto forma emergente di arte e nel 2008 ha prodotto Playing Columbine, un documentario riguardante l’impatto mediatico causato proprio dal suo gioco.

Okami

Nel 2006 Clover Studio produsse Okami. Diretto da Hideki Kamiya, questo titolo nato per PlayStation 2 e poi convertito per Nintendo Wii è un gioco d’azione e puzzle di notevole grafica cel-shaded, ispirata allo stile delle antiche xilografie del Medioevo giapponese (che gli dà pure un’ambientazione cronologica e geografica) e si sviluppa attorno all’utilizzo del “Pennello Celestiale”, una particolare tecnica divina che permette di disegnare per compiere miracoli e progredire nel gioco, consentendo al giocatore di partecipare al grande disegno complessivo che l’intero videogame rappresenta, invece che limitarsi a guardarlo.

Una caratteristica particolare del gioco è proprio l’uso di tale funzione, con la quale il giocatore può “dipingere” sullo schermo usando lo stick analogico sinistro del joypad o, meglio ancora, il telecomando Wii (a seconda della consolle utilizzata). In base alle forme che disegnerà si creeranno nel gioco effetti diversi (ad esempio è possibile generare un forte vento disegnando una spirale, tagliare i nemici a metà disegnando una linea su di loro, creare ponti, ecc.) grazie alle tecniche imparate man mano nel corso del gioco, dopo aver liberato le dodici divinità del Pennello Celestiale dalla loro prigionia.

Quest’opera racconta la vicenda di una terra antica che si salvò dall’oscurità grazie all’intervento ultraterreno della dea del sole, Amaterasu, scesa nel mondo degli umani sotto forma di lupa bianca. In Okami il giocatore controlla proprio tale insolita protagonista dai poteri sovrannaturali e, nei combattimenti, può sconfiggere i nemici adoperando una combinazione di armi usate insieme alle varie tecniche di combattimento e l’ausilio stesso del Pennello Celestiale.

flOw

Thatgamecompany è un team di giovani sviluppatori americani di videogiochi fondato nel 2006 da Kellee Santiago, Jenova Chen e Nicholas Clark, emersi da un gruppo di sette studenti dell’Interactive Media Division della University of Southern California che nel 2005 aveva realizzato il videogame Cloud (dove il giocatore interpreta una nuvola in cielo guidata da una bambina volante).

Dopo aver visto il loro primo titolo, la Sony chiese a quelli che sarebbero stati i membri della Thatgamecompany di formare tra loro un gruppo per produrre tre giochi scaricabili per PlayStaion 3. Purtroppo Cloud era un videogame impossibile da realizzare per una compagnia così piccola, così decisero di creare flOw, nato a partire dal progetto di tesi di Jenova Chen, nel quale il giocatore conduce l’esistenza di un microrganismo acquatico in un fondale marino, mangiando creature più piccole per crescere e combattere organismi più grandi e per non finire a sua volta mangiato. Le differenti creature che il protagonista assimila nel corso del gioco danno luogo all’apprendimento di nuove capacità, portandolo di volta in volta ad evolvere anche nell’aspetto fisico.

In Flower – sviluppato come “successore spirituale” di flOw e rilasciato nel 2009 – il giocatore controlla invece i movimenti di un petalo sospinto dal vento che deve volare verso i fiori presenti nei prati dei livelli di gioco per aggregare vari altri petali a quello principale. Ritenuto un’esperienza emotivamente coinvolgente (nonché un successo di critica), l’arco narrativo di questo titolo prende forma attraverso la rappresentazione visiva di spunti sentimentali: Flower è stato infatti destinato a suscitare emozioni positive nel giocatore, piuttosto che essere solo una sfida o un videogioco divertente.

Sul loro sito, i Thatgamecompany hanno dichiarato che nei loro giochi intendono “comunicare diverse esperienze emotive che l’attuale mercato dei videogame non offre”. Ritengono infatti che la gamma di sentimenti che la maggior parte dei videogiochi suscitano nel pubblico sia stata finora molto limitata e, proprio per questo, hanno scelto d’impegnarsi nella ricerca per la creazione di “opere d’arte videoludiche”, rimuovendo dal loro operato gli elementi di gioco e le meccaniche che non provocano la risposta desiderata nei giocatori.

Attualmente il gruppo continua a collaborare con la Sony per la produzione di videogames scaricabili dal servizio PlayStation Network, per il quale il primo gioco sviluppato da loro è stato una versione migliorata di flOw (che in origine era in Flash) pubblicata nel 2007. Ad oggi stanno lavorando sul loro terzo titolo, Journey, un online-game per PlayStation 3 che verrà rilasciato nel corso del 2011.

Braid

Creato da Jonathan Blow (gruppo Number None) e rilasciato in versione definitiva nel 2006 dopo tre anni di sviluppo, Braid è uno splendido platform 2D con elementi rompicapo che consente al giocatore di manipolare le leggi fisiche dello spazio/tempo per sconfiggere i nemici, evitare la morte e concludere i puzzle di ogni livello. Si tratta di uno dei migliori esempi di videogame d’arte che ha ispirato vari altri titoli del versante indipendente, tra cui Limbo dei Playdead Studios e Time Fcuk di Edmund McMillen (autore, inoltre, anche di Aether).

A differenza della prima versione del 2005, che presentava gli sprite dei vari personaggi realizzati dalla mano dell’illustratore e game designer Edmund McMillen, quella definitiva – ridisegnata completamente da David Hellman, che ne aveva già curato gli sfondi – risulta essere meno fumettistica e dallo stile pittorico ed ispirato.

All’interno di Braid il giocatore si trova nei panni di Tim, un “uomo qualunque” in giacca e cravatta che cerca di salvare una principessa, sua ex fidanzata, rapita da un cavaliere malvagio. Come menzionato poco sopra, si tratta di un platform piuttosto classico all’apparenza, ispirato sotto più di un aspetto alle avventure di Super Mario. In quest’opera sono infatti presenti alcuni omaggi ai titoli Nintendo: uno dei livelli richiama Donkey Kong (per l’esattezza è il secondo livello del quarto mondo, intitolato non a caso “Jumpman”) mentre alla fine di ogni mondo vi è un castello con una bandierina, una volta ammainata la quale veniamo raggiunti da un tirannosauro di pezza che gentilmente ci riferisce: “Mi spiace, ma la principessa è in un altro castello” – aspetto ripreso dal celeberrimo Super Mario Bros.

Braid racchiude al suo interno gli elementi più tipici dei videogiochi a piattaforme, ma la vera particolarità di questo titolo è la possibilità di “riavvolgere” il tempo, similmente a Prince of Persia: Le sabbie del tempo (Jordan Mechner per Ubisoft, 2003). Il riavvolgimento temporale rappresenta le fondamenta del videogame, rivelandosi infatti una caratteristica necessaria per risolvere la maggior parte degli enigmi, e si può attuare ogni qualvolta lo si desideri. In questo modo il giocatore ha la possibilità di tornare sui propri passi, imparare dagli errori e correggerli. La trama ed il gameplay particolare di Braid ruotano attorno a questo assurdo immaginifico, il paradosso del “what-if”.

In quest’opera non esiste quindi il concetto di morte perché lo scorrere del tempo è relativo e soggetto alla nostra volontà. Non essendoci la possibilità di morire, non esistono game over e neppure limiti temporali (Braid è anch’esso privo di barre di stato, ripristini d’energia, vite extra, power-up e così via). Ad ogni morte accidentale di Tim, il giocatore può infatti premere un tasto e riavvolgere la timeline al fine di rimediare all’errore, evitandolo o correggendolo. Ma questo è solo l’inizio, la punta dell’iceberg dell’intero meccanismo. In verità il gioco ci costringe a ragionare in maniera più ampia e non lineare, cercando di capire come questo potere possa rendersi utile nelle situazioni di ogni livello per essere sfruttate a proprio vantaggio. Il giocatore è infatti sollecitato a usare il cervello piuttosto creativamente, a differenza di quanto viene normalmente richiesto nei soliti platform game. Ogni mondo, oltre a presentare una propria affascinante ambientazione, richiede utilizzi differenziati delle abilità temporali di Tim.

Braid ci aiuta a scardinare quell’invisibile porta che divide il mondo materiale – fatto di scelte che portano a delle conseguenze – da quello introspettivo ed inconscio, onirico, dove il tempo perde completamente di significato. Fin dai primi istanti di gioco scopriamo il fine ultimo che ha animato Jonathan Blow nella creazione di Braid, ossia quello di creare una sorta di “metafora videoludica” della vita e dell’inconsistenza del tempo all’interno della nostra mente – memoria e fantasia – allegorizzata dalla casa di Tim che si presta magnificamente a questa particolare interpretazione dell’esistenza, del desiderio e della frustrazione umana, che inconsciamente si sbarazza del tempo per darsi modo di rimediare ad errori fatti in un passato altrimenti immodificabile.

La casa è lo scenario di gioco ed è divisa in sei stanze: dietro ogni porta, un mondo immaginario con i suoi livelli. Mondi dove Tim trova ristoro, dove tutto è possibile ed in cui comincia a cercare la sua amata principessa. Come in un sogno idilliaco che, man mano che si avanza nel gioco, diventa presto un incubo terribile. Oltretutto questo gioco ha anche una profondità di trama tale da contenere almeno tre livelli di lettura, ripiegati uno dentro l’altro, in modo da permettere varie interpretazioni del suo significato intrinseco.

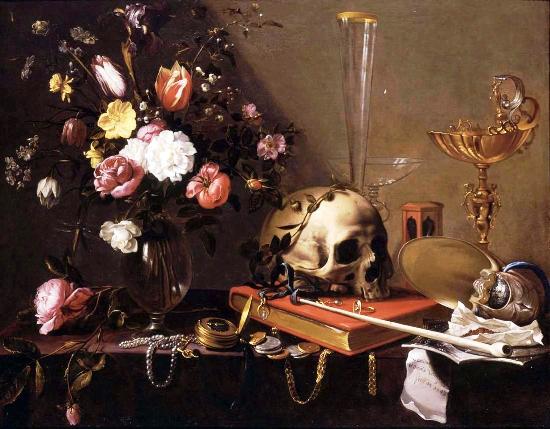

VISIONI in TRALICE [VI] di perle e rospi

Adriaen Van Utrecht [ 1599 – 1652 ] Vanitas

CLAUDIO MONTEVERDI [ 1567 – 1643 ] E’ questa vita un lampo

[mottetto a 5 voci] da Selva morale e spirituale [VENEZIA 1631 in tempo di peste]

È questa vita un lampo

ch’all’apparir dispare

in questo mortal campo

che se miro il passato è già morto,

il futuro ancor non nato

il presente sparito

non ben anco apparito.

The Monti Lessons

di Helena Janeczek

Forse è stato quando da Fazio ha elogiato la ricchezza meritata che ho avuto un lampo. Non è solo questione di stile o di classe – il fascino discreto della borghesia a cui non siamo abituati. Nemmeno la stravaganza di chi riassume in purezza quel liberalismo che era stato lo slogan rivoluzionario su cui si è edificato il Nouveau Régime berlusconiano di corti, privilegi e monopoli. E’ che quando parla Mario Monti pare un po’ curioso che si chiami Mario Monti. Quasi verrebbe da fargli i complimenti per il suo italiano, così privo d’accento. Più che strano, Monti sembra straniero: questo è la sua forza. Il sogno di una dominazione straniera che faccia funzionare meglio il Paese non alberga solo nelle anime di una colta e privilegiata minoranza.

Assegnazione dei benefici della legge Bacchelli al poeta Pierluigi Cappello

di Azzurra D’Agostino

Nelle ultime settimane diverse testate nazionali e siti web (ad esempio qui e qui) hanno riportato la notizia della proposta di assegnare i benefici della Legge Bacchelli al poeta Pierluigi Cappello. Ho scritto alla redazione di Nazione Indiana chiedendo di dare risalto a questa notizia, per far sì che il maggior numero possibile di lettere di supporto arrivino al Presidente del Consiglio della regione Friuli Venezia Giulia Maurizio Franz (email: presidente.consiglio@regio

Intervista al poeta su Mompracem

Cantico di stasi / 2011

di Marina Pizzi

1.

in un ospizio di foglie

la pigrizia dell’angelo.

si secca la gioia di dio

pertugio di lacrime.

incline al giocondo arenile

balbetta d’eco la conchiglia.

in mano all’armonia dell’inguine

resta la giara senza l’olio santo

prosciugato dal resto del mondo.

mandami un calesse avrò già pianto

nel dilemma scortese del fango.

è tutta qui la resina del dubbio

quando la casa crolla tutta sicura

di stare in piedi. i duri fratelli

hanno lasciato la casa dopo il saccheggio.

in un tuono di vendetta la scaturigine

del sacco chiuso a bomba. intorno le vipere

spasimano gl’intrecci. l’ironia del vicolo

spadroneggia sugli amanti senza riparo.

2.

quale imbrunire mi offuscherà la fronte

nella schiera di nuvole nemiche

scacchiere senza angeli di fianco.

oggi il diverbio è pastore di se stesso

quasi un convulso esodo di stasi

verso l’ombra che per tutti c’è.

in un buio di casale voglio l’occaso

della pace. in primavera si addice

la mia voglia di avverare aiuto

almeno alle fontane senza acqua

battesimali di cenere per sempre.

la croce sulla fronte non basta

il salario di essere felici, anzi

la casta delle ronde tonifica il demonio.

i prìncipi sono pochi e i sudditi

immensi. così lo stato delle fosse

vive, lo stato del dominio delle cose

fatte ad arco per castigare meglio.

3.

posso dormire una notte di scalee

quando le donne con lo strascico

giocano a copiar principesse.

presepe laconico guardarti

dentro il cullare delle darsene oleose

materne quanto un albero di riva.

in mano alla questura di dare appello

la turba che bada la scommessa

di perire sasso senza turbe

né baveri alzati da ubriaco.

4.

così si dice pianga la lucciola

quando la manna si fa spazzatura

presso la porta dorata del folletto.

il bimbo gioca a se stesso da piccolo

ma non lo sa e non è felice appieno.

si sa che è uno zero lunatico questo

tuo perno senza cibo sfinito nella ruggine.

nella sabbia che fatica le staffette

corre la fiamma a cercar di amare

le zuffe di ferrosi amanti.

in un duetto di fragole di maggio

invento le gole di fratelli golosi

così noiosi da sembrar gemelli.

l’arena di truppa non fa finir la guerra

né la buona cucina invita qualcuno

per esorcizzare il rantolo.

la pagnottella con il prosciutto è leccornia

da altare. tu inventa una steppa che

sappia grilli parlanti come le gemme

delle favole. dividi con me questo

cimitero acquatico di fuoco. io non

voglio chiamarmi più marina né in altro modo.

5.

ho imparato a giocare con le statue

in grandi mari a tuffarci insieme

inguine di donna la marea

sotto la guerra di perdere i bambini

in preda alla resina dei barbari.

in mezzo all’avarizia della bara

sono rimasta cenere sgraziata

dai sassolini dei venti più potenti.

in mano alla paglia dei falò

da viva imparai le ceneri

le belle faville che non smettono.

i cortili dei vivi avevano altarini

acquitrini per i pesci rossi

non peccatori i miti degli amori

aperti a mo’ di libri sui davanzali.

in barca sulla fronte dell’anarchia

la chela del granchio non osò toccarla

anzi si ritrasse per un fido di elemosina.

6.

La finestra dello scontento

lungo le rotte del mio sacrificare

la calca della palude. nell’interno

del diamante vedo il cestino

delle inutili stimmate. sono molto a soffrire

questo marziano d’ansia.

indarno gli appunti non spiegano

la disgrazia delle mosse senza rispetto

le malizie che contengono l’arrivo

sulle supplenze del vento sempre contro

il beneficio del faro tutto stante.

in gara con la rondine che vince

si ritiri la noia che dà da piangere

al cinereo bastone del basto dentro.

qui si immola l’avarizia del contendere

solo acquazzoni con le morse delle gocce.

in mano alla pietà della risacca

le scorie nelle mani sono l’affetto

di gente morta nel giardino delle meraviglie

così si dice nelle fole di vinti talami.

la paura del soldato è lo steccato

dinamitardo. qui se ti affretti a scappare

apra la sorte il vento e l’avarizia crepi.

7.

quale bistro truccherà il mio zaino

in perla d’indovino finalmente

per correre alla maniera dell’atleta

con la lancia in resta e la corona in testa.

nulla parlerà di regole oceaniche

visto che lo stagno piange fanciullo

e la pallottola ha trascorso la nuca.

così morta la ciurma della ronda

nulla potrà cantare alla madre del bivacco

l’accomodo di dirle una pietà.

alla cometa del rantolo maniaco

si scomoda il respiro per spirare

la corta moda di morire sùbito.

in mano al dado del sicario

si ottenebra la calce del loculo

quale più oscuro anfratto di bracconaggio.

in mano alla caduta della rotta

faccio ammenda di me nei secoli

per le placente irrise che non ebbi.

8.

dio di cancrene stare zitto

sul filo del rasoio come abaco

atto al rasoterra. l’alone della terra

è fiato smesso pronto per il sottomesso

fato di sospiro. e sempre rantola il guasto

della conca in culmine di oceano. iddio

canuto questo scempio fiumara di fumo.

addio al sasso che giocò al vetro rotto

dentro il cortile d’infanzia. è giara di veleno

l’alunno zoppo che non può scalciare

contro la poca aureola del sogno.

in lutto guarderò la sedia vuota

dove rantolò la scherma di Ulisse

il bel cerchio di restare vivi.

in fondo è un cipresseto anche l’annuncio

di chiamarsi al dondolo. muore la spada

d’accatto quando giocare sfuggiva la cavia.

oggi si accantona il bacio

per un giro ancora.

9.

mi metterò l’occaso in riva al sangue

e capirò perché la luna è piena

o spicchio di capestro. l’alunno saturnino

della pena gravita una roccia. dove da oggi

è turno di scempio prestare il rantolo

occludere la fiaccola del coraggio. in stato di

omuncolo regalo assiomi miracolosi

d’asma. eppur domani sia consono

il re del soqquadro per la caligine

del retro stato. un fato di nebbia

mi epuri l’odio. non basta raccontarsi

un enigma se la storia è dio. è da sùbito

l’urto con la fossa certa. d’animo e conclave

non avrò amore nel furto di esserci. la cenere

d’olimpio dove si culla il sole senza speranza.

e la darsena si acclude all’osso di sterco

al comignolo che ottura il cielo

verso la rottura col mito. in fase maschia

non sarà riscossa espugnare il rantolo.

10.

finalmente avrò un bottone d’agio

finalmente. e dietro l’ambito delle vene

rosse non ci sarà più il sangue, ma la fine

dolcissima della vita. nel ginnasio degli angeli

voglio andare dove la pena non è neppure

un ricordo. nelle scalee di prìncipi e tiranni

resta l’odore della morte per il popolo dei

gioghi. gigli secchi comprendono le tombe

quando nessuno si ricorda più

di quali stati fu il cruciverba e la badata

stasi di dormire raccolti in un apice

di piume. lo sterzo è la vendetta del morente

con urli o silenzio secondo la paura.

immersi in un letamaio di giullari

si contamina restare stamberghe di sé.

11.

lasciami andare a un sinonimo di eclissi

dove l’abaco conti solo miti

e siluri di alfabeti miracolosi

dove la cornucopia è sazia

e la viltà non ha indici

né sbagli di scommesse.

intagli di meraviglie starti a guardare

nell’eremo che soqquadra le pianure

perdurando le eresie del bello

sotto le cimase dell’esodo folclorico

e le rotte evangeliche del sorriso.

indarno il quadro scoppia di bellezza

se questo deserto è prova di catrame

e la trama del foglio perde la scrittura.

il trono maniacale dell’estetica

espunge il costato dell’arsura

questa bravura di piangere per sempre

nonostante le zeppe sotto la lavagna.

il crudo amore inguaia la progenie

misfatto editto per la solitudine

tutte già belle le turbe delle spose.

12.

mia madre è morta di strano cuore

una maretta intrisa di preghiera

la mia di sapida bestemmia

dove la pietà si annulla in urlo.

in un covo di rettitudine blasfema

ho sopportato l’agonia la gogna

dell’attesa e il silenzio finale.

con un pellegrinaggio di lenzuola

la giornata si fa atroce come la purea

di tutti i giorni e le cibarie pessime.

escludo da me la veglia della gioia

questa vanga di fanga e di gran fuoco

quando i fiori si gettano per terra

a piramide profumata. si toglie tutto

anche la croce per la cenere maligna.

resti o svapori poco importa alla baldanza

di lucciole letargiche e fuochi fatui.

i lavori degli uomini continuano

a trasportare morti per furti futuri.

si ruba ai morti tanto non costa niente

e la baldoria non barcolla un attimo.

13.

l’arringa del salice piangente

ingenera chissà quale soccorso

verso il sudario della donna in lacrime

sul crimine d’intendere l’area del pozzo.

quale dolore t’infilzò la milza oh fratello

del bosco? quale scoscesa realtà

volle sedurti al panico? intùito vederti

ormai che morta fu la nenia di

baciarti oltre. così commosso l’antro

del mio bene non trova strada sul dazio

del sale. ora me ne andrò per far cometa

il sogno. al vespro la madre non rincasa.

tu sapevi che piangere è morire lungo

la rotta del salario chiuso. misure d’asma

non trovarla più.

14.

vado all’espatrio ogni notte

con un tatuaggio nel cervello

botta e risposta senza fine

la mia carriera visitata da ferri

arroventati. nei denti un faro

di conchiglia. una perplessa

aurora quanto un cimitero

divelto. miserere del respiro

continuare la scansione del

tempo. vocativo d’estro volerti

accanto. camminami sul petto

abbi pietà del mito che ci rese

fragili. passa la vendetta un canestrello

di vespe. la grazia occulta della siepe

è un buon cammino nonostante

non sapere l’aldilà. incudine di putti

verremo uccisi tutti.

15.

qui si sale in coda all’erba vinta

alla riscossa che non sa di niente

né di pane azzimo la scuola.

il perno della foce è dietro l’angolo

una madonna in estro di fallacia

per un girotondo di perle senza

viottolo. si sta conserti mappamondi

in torto sull’occaso di dar spallate al mondo.

16.

I delitti efferati (1 prosa comoda)

di Andrea Inglese

Certo, i giornali molto parlavano di delitti, e codesti delitti erano non solo in aumento, ma pareva aumentare di giorno in giorno la loro efferatezza, mentre le vittime perduravano vittime, ostinatamente sprovvedute e docili. Quanto alla polizia, quando uno ne ha bisogno davvero per ragioni securitarie, mancano poi gli effettivi per ragioni di bilancio. Quindi non c’era da stare allegri. Chi aveva un bambino o una bambina, se li godeva finché poteva, notte e giorno, tenendoli sempre svegli, per via del delitto incombente, sempre nell’aria, e per via del carnefice, che ogni volta risultava essere una persona educata e puntuale nei pagamenti.

da “Previsioni e lapsus”

di Luciano Mazziotta

Avvenimenti

Succede. È successo più volte

sempre quasi fuori quadro di sbieco

tra le tempie e le lenti.

Succede che qualcosa si rompe

che si sgretola il soffitto sul sofà

appena intravisto nell’atto

di cedere, di essere cenere

bianca: crepa.

Vita complicata di un sopravvissuto

di Mauro Baldrati

L’altra sera al gruppo di psicodramma il sopravvissuto che è in me ha fatto una full immersion molto interessante nella cultura maggiore [qui ] italiana alla moda.

L’altra sera al gruppo di psicodramma il sopravvissuto che è in me ha fatto una full immersion molto interessante nella cultura maggiore [qui ] italiana alla moda.

Toccava a Lucia, di Trento, salire sul palcoscenico per il lavoro, cioè la rappresentazione del suo psicodramma. Lucia è una donna di circa quarant’anni che lavora nel servizio pubblico della sanità.