di Giacomo Sartori

di Giacomo Sartori

Una sera di qualche anno fa ho avuto un infarto. L’ho capito subito che si trattava di un infarto. Stavo guidando, e nel bel mezzo di una curva ho sentito un improvviso dolore al petto. Un dolore lancinante, come se qualcuno mi stringesse il cuore con una gran tenaglia. Me lo comprimesse con tutte le forze. Volesse tagliarlo, come si fa con i fili elettrici protetti dalle loro guaine di gomma. Non riuscivo nemmeno più a respirare, dal dolore. Non potevo fare i gesti necessari per finire il tornante: la macchina s’è fermata di botto.

L’ho capito per via di mio fratello che era un infarto. I sintomi erano identici a quelli che mi aveva descritto lui. Mi aveva riferito in dettaglio tutte le sensazioni, e le sensazioni erano esattamente quelle. L’unica differenza è che io invece di essere nella vasca da bagno ero in auto. In auto e in un posto isolato. E poi a giudicare dal male era un infarto più grave ancora del suo. Lui non era morto, io molto probabilmente sarei schiattato.

Il motore della macchina s’era spento, il silenzio mi rintronava nelle orecchie. Era una notte gelida di pieno inverno, e non si vedeva in giro anima viva. Niente impazienti automobilisti, niente pedoni, niente fanatici che fanno footing nella notte. Ce ne sono sempre, ma in quel momento lì non ne spuntava neanche uno. C’erano solo le stelle. Magnifiche stelle di tutte le dimensioni e più o meno sprofondate nel nero. Ma le stelle in questi casi non muovono certo il culo, mi dicevo.

Sapevo che in questi casi l’unica cosa che conta è arrivare al pronto soccorso il prima possibile. Sapevo bene che se c’è qualche speranza, si gioca nell’ordine dei minuti. Ma me ne stavo impalato con i piedi puntati contro la plancia della macchina, perché avevo constatato che al minimo accenno di movimento la stretta diventava più dolorosa e il ritmo dei battiti si faceva ancora più irregolare. Tutte le mie energie fisiche e mentali le mettevo quindi nel non spostare nemmeno una fibra del mio corpo. Non me ne importava dell’ospedale e della morte, non volevo avere male.

Troppo arrosto di maiale e troppo sugo, con troppe patate al forno, mi dicevo. Belle unte, le patate, come le fa mia madre quando ha degli invitati. E per coronare il tutto una burrosa torta al cioccolato annegata da una cascata di panna montata. Un tripudio di acidi grassi saturi. Il tutto generosamente innaffiato con un rosso denso e scuro riesumato dalla cantina di mio padre, uno sciroppo troppo alcolico che avrebbe stroncato anche un cavallo da tiro.

Ero molto lucido, me ne meravigliavo io stesso. Stavo vivendo gli ultimi istanti della mia esistenza, e ero più lucido che mai. Presto però tutta quella lucidità sarebbe finita in pasto ai vermi: Phylum Platelminti, sottoregno Invertebrati, regno Animalia, dominio Eucarioti. Da non confondere con gli anellidi, o vermi piatti, che essendo vegetariani non sgranocchiano i cadaveri.

Mi domandavo se era quella l’acutezza dei morenti di cui tanto si parla. Io però più che vedere sfilare il passato vedevo sfilare tutti i cibi che avevo ingurgitato. Sentivo che dentro il mio stomaco tutti quei micidiali alimenti s’erano amalgamati, si accingevano a una battaglia finale che avrebbe mobilitato ogni singolo ingrediente. Bisogna essere completamente imbecilli per strafarsi a quel modo. Non potevo dare sempre la colpa agli altri.

Nei dintorni non c’era nessuno che potesse darmi una mano, ormai era assodato. E beninteso non avevo telefonino, perché come sanno tutti quelli che mi conoscono sono contrario ai telefonini. Per una questione etica, prima ancora che per cristallizzazione ideologica, come ripeto sempre.

La tenaglia continuava a stringere. O meglio adesso era il cuore stesso che si strizzava da solo: sentivo distintamente la sua forma nel petto. Era lui che si comprimeva come un pugno serrato con tutte le forze, lui da solo, era inutile stare lì a cercare delle cause esterne. Percepivo il contorno delle sue pareti, con il restringimento a imbuto in basso, e l’aorta sopra: riuscivo a visualizzarlo alla perfezione. Una sorta di ecografia, dove al posto dei raggi dello strumento utilizzavo il mio stesso dolore.

Già prima della fine della cena avevo trincato almeno il triplo del necessario, mi dicevo. E poi anche la grappa ci avevo bevuto dietro, diversi bicchierini. E per finire quattro dita di limoncello, dicendomi che così almeno mia madre avrebbe buttato via quella grottesca bottiglia che le conteneva. Ma ormai era inutile stare a piangere sul latte versato: avevo un infarto. Il mio primo infarto. Era inutile dare la colpa ai commensali, per noiosi e infidi che fossero.

Non potevo stare lì a aspettare chissà cosa, dovevo cercare di arrivare al prossimo paese, mi dissi. Probabilmente era l’ultima mia azione, l’ultimo abbozzo di atto cosiddetto razionale, ma dovevo pur sempre tentare. Era pur sempre meno idiota morire per strada che fermo in mezzo a una curva, con l’auto di traverso.

Resistendo al dolore misi in moto, e in qualche modo riuscii a ingranare la prima. Il male era adesso un po’ meno forte, o almeno così mi sembrava, forse mi ci stavo abituando. Ma probabilmente la necrosi stava pappandosi le pareti del mio cuore, l’ischemia necrotizzava irreversibilmente i tessuti. Nessuna medicina, nessuna terapia, nessun intervento chirurgico avrebbe più potuto restituire alle membrane del mio cuore l’elasticità e la vita. Come un maglione di lana stirato con il ferro da stiro regolato sulla temperatura massima, per intenderci. Mi era capitato, sapevo di cosa parlavo.

Arrivato al tornante il dolore ridivenne insopportabile. Il problema è che al minimo tentativo di muovere il volante la mia regione cardiaca si strizzava come si strizza uno strofinaccio per togliere fuori tutta l’acqua. Solo che il mio era un cuore, un cuore pieno di sentimenti, e tutto sommato anche di belle speranze, non uno strofinaccio: un dolore da urlare. Mi fermai di nuovo, e anche questa volta il motore si spense. L’abitacolo della mia decrepita automobile fu di nuovo invaso dal silenzio.

Non sarei mai arrivato da nessuna parte mi dicevo, guardando ancora le stelle. Il primo paese era a diversi chilometri, ognuno con una miriade di curve. Proseguire era un suicidio: tanto valeva mettere il mio cuore in un tritacarne. Me li vedevo, i filamenti sanguinolenti che sarebbero usciti dai buchetti metallici in basso. Calcolavo quanti pugni di carne macinata ne sarebbero venuti fuori. Quante polpette ne sarebbero risultate, quanto pane grattugiato ci sarebbe voluto. Quanti rametti di prezzemolo. Polpette di belle speranze.

Nonostante l’inesorabile avanzare dell’infarto la mia testa funzionava quasi meglio del solito, avevo l’impressione. A dir la verità uscendo dalla casa di mia madre mi sentivo un po’ annebbiato, e avevo perfino centrato un vaso di fiori, finendo steso per terra, mentre adesso sentivo che il mio cervello andava via come un orologio svizzero. Metteva in relazione, confrontava, buttava lì promettenti abbozzi di teorie, immaginava. Soprattutto immaginava. La mia benedetta testa aveva passato la sua esistenza a immaginarsi delle panzane, e per non smentirsi anche adesso svolazzava nel regno dei possibili. Fino alla fine persa nelle sue divagazioni prive di costrutto.

Provai a ripartire. Quella stradina che avevo preso era però piena di tornanti, tornanti dettati dall’infelice conformazione orografica di quel postaccio dove avevo avuto la sventura di nascere e dove mi ostinavo a tornare di tanto in tanto. Ogni volta che giravo il volante assieme alle ruote girava anche il mio cuore. Il mio cuore s’era fuso nella meccanica di ferro dell’auto da immigrato albanese. E quindi l’unica soluzione era procedere a passo d’uomo, in prima. Sterzando il meno possibile, in modo da ridurre i contorcimenti della cassa toracica. Pazienza per la traiettoria approssimativa, pazienza se mi ritrovavo tutto sulla sinistra. Non era certo il momento di pensare al codice della strada.

Mi domandavo se sarei davvero morto. Sì!, rispondeva senza mezzi termini una parte di me. Con quel male lì, così improvviso, così lancinante, e con quella tachicardia, il decorso più verosimile era il decesso, argomentava quella sezione più razionale, convinta di saperla lunga in fatto di cardiologia. Mi avrebbero ritrovato con la testa appoggiata sul volante, doppiamente stecchito, vista la temperatura polare. Ma in fondo era uguale, morire o meno: un paio di modesti romanzetti ero pur sempre riuscito a metterli lì. Qualche periferica biblioteca conservava pur sempre un esemplare di uno o l’altro dei miei testi, una qualche occhialuta dottoranda si sarebbe forse intestardita un giorno a riesumarlo. In quella fetta di me lo stoicismo andava a braccetto con una trattenuta solennità, mi accorgevo.

Un altro trancio di me sperava però di non morire. O meglio, sapeva benissimo che ho il viziaccio di dipingermi tutto in nero, ma che spesso e volentieri finisco poi per cavarmela. Sapeva che drammatizzare è un modo come un altro per non guardare in faccia la realtà. Conosceva quello a cui sarei andato davvero incontro: brodini semitrasparenti, pallide carote lesse, insulse mele cotte, orari da convento, l’apparecchietto digitale per misurare la pressione sempre a portata di mano. Niente mangiate, niente bevute, niente sigarette, niente epiche scopate: un ialino vegetare da infartuato. Può sembrare incredibile, ma quel sarcastico lembo di me stesso già mi vedeva alle prese con i fastidi della postconvalescenza. Vedeva la depressione che mi si sarebbe incollata ai polmoni e all’anima: mi prendeva in giro in anticipo.

Il problema è che quei due me sapevano entrambi quasi tutto sull’infarto. Da quando appunto mio fratello tre anni prima aveva avuto un infarto molto grave. A quarantasei anni. Come succede sempre in questi casi avevo seguito le varie fasi della sua via crucis, dalle prime drammatiche quarantott’ore fino alla guarigione. Insomma, guarigione: fino alla scatola di medicine sul tavolino accanto al divano, dalla quale ogni tanto mentre si parla pesca una pillola, una compressa. Con la spontaneità con cui un altro potrebbe attingere a un sacchetto di caramelline o a un cestino di pop-corn. Un numero impressionante di pastiglie e di capsule di vario colore e dimensione, con micidiali effetti collaterali. Anche sessuali, suppongo, anche se non ho mai affrontato con lui questo tema.

Piano piano, e neanche a farlo apposta sempre sulla corsia di sinistra, ma avanzavo. Il volante lo giravo ormai solo con le ginocchia, in modo da non torcere il busto. A ogni curva sperimentavo nuovi piccoli trucchi per farmi meno male possibile. Li confrontavo, li perfezionavo. L’essere umano è maledettamente adattabile, mi dicevo, stupendomi io stesso della mia beota autosoddisfazione.

Arrivato al paese provai a guardarmi attorno, per quel che ci si può guardare attorno senza girare di un millimetro la testa. E comunque non c’era in giro anima viva: tutti già a nanna, come si addice a dei grigi cittadini fintamente operosi. O alla meglio intenti a godersi delle relazioni umane virtuali su internet. I due bar erano strachiusi. C’era solo una cabina telefonica intirizzita dal gran freddo, che certo non avrebbe funzionato, come sempre le cabine telefoniche quando si ha bisogno.

Decisi allora di provare ad arrivare da mio nipote, come stavo facendo quando il mio cuore s’era ammutinato. Non erano certo tre chilometri in più che avrebbero cambiato le cose: con un po’ di fortuna ce l’avrei fatta, e sarei morto là. Pur sempre un bel risultato, vista la situazione. Se la sarebbe sbrigata lui con il cadavere e con le formalità.

Il problema non era solo quello che avevo ingurgitato quella sera, mi dicevo, sempre avanzando in prima, senza né accelerare né frenare. In realtà era da mesi che mangiavo e bevevo più del necessario. Ogni giorno mi giuravo che sarei ritornato alle scodelline di riso integrale condito con un filino di olio di colza, e ogni giorno mangiavo come un bue. Mangiavo troppo, e soprattutto bevevo come una spugna. Vino e superalcolici. Ma anche con le sigarette, c’ero andato più forte del solito. Il tutto in un periodo di stress lavorativo prolungato. Aggravato da un sonno molto difficile la notte, legato a annosi problemi sentimentali. Il cocktail esemplare per avere un signor infarto.

Mio fratello aveva avuto il suo primo infarto a quarantasei anni, e io per l’appunto ero reduce dalla cena per i miei quarantasei anni, mi dicevo, sempre procedendo sulla corsia di sinistra. Era come se alla macchina le piacesse più la sinistra che la destra, per una volta che le lasciavo fare quello che voleva lei. Sei proprio una vecchia baldracca di sinistra, esattamente come il tuo proprietario!, mi venne da dirle. Ad alta voce. Mi fece bene sentire la mia voce. Era pur sempre una voce umana.

Visto che non avevo saputo imparare la lezione adesso avevo anch’io un infarto, mi dicevo. Alla stessa età di mio fratello. Un’età completamente insulsa per morire, sotto tutti i punti di vista. Morire a quarantacinque anni o a cinquanta aveva un qualche senso, ma non certo a quarantasei. Altro che maggiore coscienza delle cose, sono peggio di lui, mi dicevo.

All’improvviso fui accecato da una luce aggressiva come quella di un flash, ma più persistente, accompagnata da un interminabile tuono che mi fece sbattere la testa contro il tensore della cintura di sicurezza. Uno spavento da far venire un infarto, per chi non fosse già alle prese con uno. La causa era un bolide arrivato in senso contrario a folle velocità: prima di rendermene conto ero finito di traverso sulla carreggiata, di nuovo con il motore spento. Di nuovo nel silenzio più totale, con le solite stelle curiosone.

Uno dei tipici guidatori tutti presi dalla loro furia automobilistica, e che se non stai attento ti ammazzano!, mi dissi. Vanno come i pazzi, e poi si stupiscono se fanno gli incidenti! Bisognerebbe ritirargli a tutti la patente! Parlavo ancora a voce alta. O meglio, farfugliavo dei suoni che faticavo io stesso a comprendere. Probabilmente l’ischemia era entrata nella fase più esacerbata. Abbiamo sfiorato l’ammazzamento di un morto!, sbottai. Cercavo di fare lo spiritoso, come spesso succede quando si è avuta molta paura.

(continua)

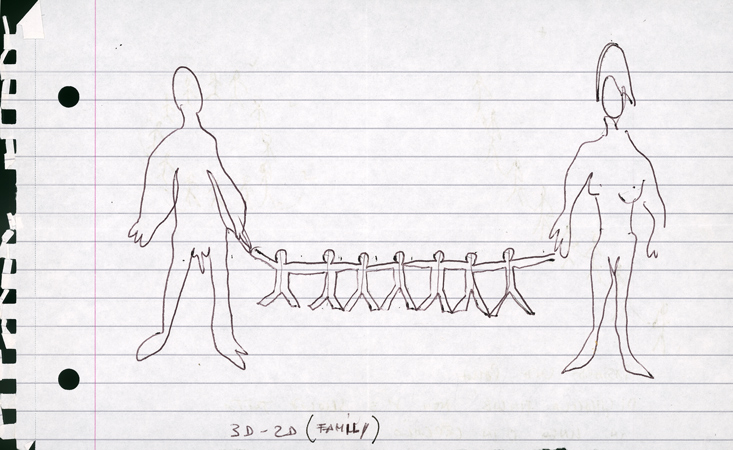

Immagine di Gaston Chaissac.