Un programma di Teatro India – Teatro di Roma

”Specie di spazi” è un programma radiofonico, ideato da Fabio Condemi all’interno di Radio India e ispirato all’omonimo libro di George Perec. Invece che ospitare un resoconto debilitato, ho voluto raccogliere in questa pagina un prolungamento delle concatenazioni; un getto di voci, ulteriormente montate, portate oltre il luogo delle contingenze.

Se esiste una forza concreta della pandemia -da innestare nel teatro-, essa dovrà trovarsi proprio nel moto pandemico delle idee, ovvero in quella peste citata in uno degli interventi qui sotto. ”Specie di spazi” sfugge ad ogni puntata il pericolo dell’arenamento; non è un riempitivo per il tempo dell’attesa, ma semmai un anticipo su quel tempo verso cui ogni attesa potrebbe tendere: tempo pieno proprio perchè bucato; tempo che scarta ogni direzione di tempo; tempo in cui, oscillando tra labirinto e labirintite, si producono sfasamenti in grado di far toccare cose lontane, e sciogliere così le distanze irrimediabili.

Giorgiomaria Cornelio

ANTICIPO

«labirinto, strumento immune da stagioni e da ragioni, e senza sonno,

senza prima e senza dopo, senza uscita né entrata,

senza parola plebea e senza silenzio-limite, senza incendio né fama, senza opera,

senza opacità nel drenaggio di rivelazione pietrificata».

(Emilio Villa)

FABIO CONDEMI

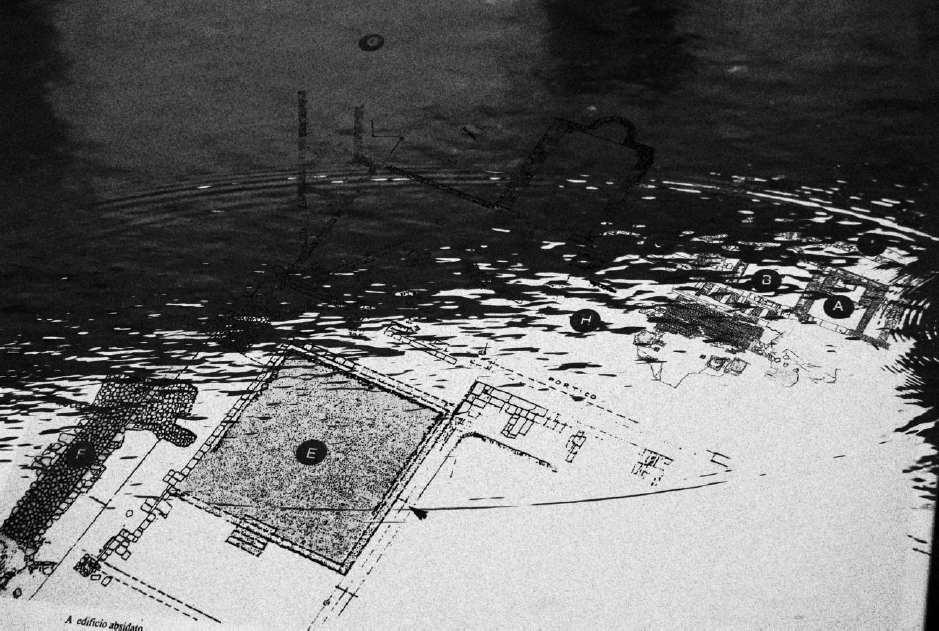

A volte riascolto le puntate di “Specie di spazi” e cerco, sul computer o sui libri, immagini evocate durante i vari episodi: opere d’arte, foto di luoghi, immagini di artisti, mappe, architetture, film etc… e penso che sia un peccato che la radio non offra l’opportunità di vederle mentre se ne parla. Altre volte, improvvisamente, mentre leggo o passeggio, mi viene in mente un argomento, un testo o un luogo che non è presente nelle puntate. Insomma, mi rendo conto che in “Specie di spazi” c’è sempre qualche cosa che manca. Poi penso a Perec, al tassello mancante del puzzle di cui parla in “La vita istruzioni per l’uso” e mi rendo conto che, in fondo, è quello il pezzo più importante, e che questi vuoti, queste linee scure tra una puntata e l’altra, tra un intervento e l’altro sono i veri spazi del programma, sono dei salti che consentono ad ogni ascoltatore di tracciare linee e percorsi in libertà e continuamente e di attraversare in modi diversi queste 10 ore di materiali. E allora mi sento più sereno e penso che io, Alessandra Cimino (che ha curato il montaggio di tutte le puntate), Gabriele Portoghese (che ha partecipato al programma come lettore e consulente musicale) e tutti gli ospiti e le voci di “Specie di spazi” abbiamo tracciato legami invisibili fatti di richiami e di esercizi utili a stare attenti perché come scrive Perec, ‘lo spazio è un dubbio’.

[Fabio Condemi, regista teatrale e ideatore di “Specie di spazi”]

Uno schizzo preparatorio di Aldo Rossi

CHIARA FAGONE

Quando nel gennaio del 2018 pubblicavo “Geografia di un interno – luoghi dell’abitare e ricerca artistica tra memoria e sperimentazione”, un lungo lavoro di ricerca sulle stanze e sull’abitare, non avrei mai immaginato che questo tema della stanza, questa geografia intima del quotidiano, diventasse davvero il limite di un nostro personale universo. Un confine con l’esterno obbligatoriamente vissuto come un nuovo perimetro esistenziale, in un mondo divenuto inaspettatamente distopico.

Così quando è arrivata la richiesta di Fabio Condemi di collaborare al progetto “Specie di spazi” per Radio India, mi sono trovata a ripensare alcune angolazioni della questione, a partire dalla traccia di Georges Perec. Ho subito pensato come il sottotitolo del celebre saggio: “vivere è passare da uno spazio all’altro senza farsi troppo male”, appaia oggi quasi come una profetica verità.

Perec ha sempre attribuito all’architettura, allo spazio domestico e agli oggetti che ne fanno parte, un ruolo essenziale per la comprensione dell’esistenza umana; riflessioni sull’abitare tramite di una chiave interpretativa del mondo.

Credo che il merito di Perec, al di là delle sue straordinarie sperimentazioni linguistiche, sia stato proprio quello di avere spostato la pratica dell’abitare in un contesto ‘altro’; in una serie di piani insieme inediti e immediati. Una dimensione differente da quella del pensiero urbanistico, sociologico o progettuale dell’architettura. Una dimensione riguardante la vita.

La sequenza che ha inizio dal perimetro della pagina in “Specie di spazi”, per definire poi una vera progressione di luoghi, attraverso il letto, la stanza, l’appartamento, fino ad arrivare alla scala del mondo e insieme l’idea di creare una sovrapposizione tra racconto e architettura, come nel romanzo “Le cose”, e soprattutto nel “La vita istruzioni per l’uso”, indicano una prospettiva ancora estremamente coinvolgente.

Se in “Specie di spazi” a strutturare il volume è un movimento in progressione dimensionale che coincide con un’apertura verso l’esterno, nel romanzo “La vita istruzioni per l’uso” il disegno è quello di un intricato ‘puzzle’, rigorosamente progettato tramite regole; nel testo l’architettura si fa romanzo, la sua impalcatura è proprio quella articolata e strutturata come un edificio, per piani, per appartamenti, per ambienti. A ricostruire storie che sovrapponendosi assumono una fisionomia sociale, una memoria collettiva, come in una sorta di scacchiera. Così è stato anche in questo progetto che grazie a Fabio Condemi ha preso vita.

Dai letti di Jasper Johns, Sophie Calle,Tracey Emin e Félix González-Torres, agli interni di Gregory Crewdson o In Sook Kim o ancora nelle visionarie stanze di Sandy Skoglund e Lori Nix, e attraverso le installazioni di Ragnar Kjartansson, ho scelto di raccontare le sperimentazioni degli artisti contemporanei seguendo il ‘tracciato’ di Perec. E poi, superato il confine della casa, la narrazione ha riguardato la street art newyorkese di Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, la città e l’immaginario della metropoli da Verne a Wrigth, per concludere la mia personale partecipazione con una nota sulla comunità vegetabilista del “Monte Verità”.

“Specie di spazi” ha dato voce a una pluralità di contributi e letture, analisi e suggestioni, con prospettive e ritmi differenti, in una bellezza di sonorità che riempivano spazi e distanze. Un’esperienza che rimane e che sicuramente non dimenticheremo.

[Chiara Fagone, architetto, titolare delle cattedre di Storia dell’arte moderna e Fenomenologia dell’arte contemporanea presso la Naba – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano]

ALESSANDRO MAGINI

Già il fatto di concepire una trasmissione modulata su “Espèces d’espaces” di Perec mi è parso un bel modo di costruire una riflessione polifonica intorno alla realtà del nostro vivere. E non mi meraviglia che questa idea sia venuta proprio a Fabio Condemi, del quale apprezzo l’ampiezza degli orizzonti culturali ed una rara sensibilità artistica. Quando Fabio mi ha proposto di intervenire nella trasmissione sono andato ad ascoltare le puntate fino ad allora registrate e sono rimasto colpito dalla coerente naturalezza con la quale tanti argomenti venivano affrontati e tenuti insieme. Ho pensato che l’équipe che stava costruendo questo progetto offriva una bella testimonianza della vitalità con la quale un gruppo di giovani sapeva reagire a situazioni complesse, mettendo in campo idee e competenze non scontate. Nel generale panorama di una comunicazione troppo spesso piatta e banale, questa nuova “coralità radiofonica” mi è parsa una ventata di aria fresca che dà vitalità e senso alla divulgazione, ponendo stimolanti inviti alla riflessione su come guardare e ascoltare diversamente la realtà del vivere quotidiano. Seguendo i capitoli del libro di Perec, la trasmissione conduce gli ascoltatori dalla dimensione privata dell’abitazione a quella condivisa degli spazi aperti. I miei due interventi si collocano nelle puntate dedicate al quartiere e alla campagna. Con Fabio ho concordato allora di proporre una lettura dell’architettura e dalla natura attraverso l’esperienza musicale; in pratica un invito ad “ascoltare” strutture architettoniche e paesaggi attraverso testi e partiture che offrono particolari prospettive di osservazione e inusuali modi di interpretare e di vivere gli spazi del nostro esistere. E’ stato un vero piacere collaborare con Specie di spazi e spero sinceramente che trasmissioni del genere, così come il contesto di Radio India che le ospita, possano ulteriormente svilupparsi per dare voce soprattutto alle tante giovani “intelligenze” che fortunatamente continuano ad esistere.’

[Alessandro Magini, compositore, musicologo, insegnante presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica]

MAURO SANTINI

[Mauro Santini, filmmaker. Realizza i suoi film documentando il quotidiano in una forma diaristica, caratterizzata da un racconto visivo in prima persona]

LUCAMATTEO ROSSI

È stato sufficiente abitare uno spazio e divenirne abitati per comprendere che è necessario farla finita con il teatro, che non è sufficiente fare spettacoli e riprodurli in rete. Forse l’intelligenza di Radio India e del programma “Specie di Spazi” di Fabio Condemi consiste proprio nel dimostrare che il teatro può accadere anche fuori dal teatro e al di là delle contingenze, attraverso una visione molteplice che tiene conto di diverse forme d’arte (tra queste la letteratura, il cinema, la musica) per rintracciare e creare nuove connessioni tra materiali e tra persone. Quello di “Specie di Spazi” è per me il teatro della voce, prova flagrante di come parlare della camera, dell’appartamento, del palazzo o della città -per fare soltanto alcuni degli esempi, tutti suggeriti da Perec, ed esplorati nel corso delle dieci puntate- significhi lasciare una traccia in chi ascolta attraverso la voce. Non mi pare sia abitudine fare e studiare teatro disinteressandosene. Il Teatro India ha avuto con Radio India il coraggio di esplorarenuove possibilità durante una pandemia e senza conforti; non ha proposto spettacoli per intrattenere il tempo, ma ha avuto l’audacia di continuare a mettere insieme persone e di praticare un cambiamento. La peste, che Antonin Artaud indentificava proprio con il teatro, è il momento in cui si attualizza un cambiamento nella persona e nella società tutta. L’esperimento di “Specie di Spazi” e Radio India è un “Decameron” che -come l’opera di Boccaccio- è per me un riferimento per chi si (dis)occupa di teatro.

[Lucamatteo Rossi, cineasta e teatrante. Studia al Trinity College di Dublino]

FRANCESCO FIORENTINO

Ogni spazio nasce in fondo da un atto poetico, di creazione. E ogni spazio può fare filosofia, oppure letteratura, oppure arte, oppure musica. Nel senso che può far nascere un nuovo modo di pensare, di scrivere, di dipingere, di cantare.

[Francesco Fiorentino, professore ordinario di Letteratura tedesca all’Università Roma Tre]

FABIO CHERSTICH

”Specie di spazi è stato per me come un lento movimento di macchina, un film sperimentale sapientemente diretto da Fabio Condemi. Una carrellata all’indietro che a partire da uno schermo bianco – la pagina bianca del libro di Perec protagonista della prima puntata – rivela una serie di luoghi che dall’essere privati e chiusi si fanno pubblici, finalmente vasti, come gli spazi presentati nell’avanzare delle puntate.Questo movimento di macchina che si allontana da uno schermo bianco rivela un letto sfatto, poi una stanza. La telecamera esce da una finestra e rivela un palazzo, continua la sua marcia a ritroso alzandosi in volo. Ecco apparire la pianta di un quartiere e infine la città, la campagna, il cielo lo spazio. E’ un movimento che racconta in una forma semplice e poetica anche il nostro essere stati a casa per poter poi finalmente riappropriarci con cautela degli spazi esterni, comuni.Io stesso ho scritto i miei interventi e seguito le puntate prima chiuso nella mia stanza, alla scrivania, poi a letto, in soggiorno, al parco, in treno, finalmente in viaggio, in questo momento sto scrivendo dalle montagne del Friuli, lontano da quella camera nel centro di Milano dove sono rimasto chiuso per settimane fortunatamente in compagnia di spazi reali e mentali.”

[Fabio Cherstich, regista, scenografo e curatore]

Potrei definirlo un volume meritoriamente divulgativo, se non sapessi che la pratica della divulgazione necessita ancora di un aggettivo, alta, per poter essere ammessa nel sempre più ristretto empireo dell’accademia giudicante (non mancano esempi recenti nelle valutazioni per la docenza universitaria). La divulgazione senza aggettivi, invece, se è tale, è l’unico debito che la ricerca può pagare alla comunità che la sostiene, offrendo continuamente i risultati delle proprie acquisizioni in una forma e un linguaggio alla portata del maggior numero di lettori e lettrici. Soprattutto in un momento in cui la divulgazione che fanno giornali, reti televisive e social è spesso (spesso, non dico sempre) rovinata dalla fretta, dalle esigenze di audience, dalla sciatteria, dalla incompetenza di cattivi comunicatori. Col rischio, dunque, che alcuni utili risultati di ricerche, in tutti i campi, siano schiacciati fra circolazione elitaria e sofisticata e circolazione vasta e inefficace.

Potrei definirlo un volume meritoriamente divulgativo, se non sapessi che la pratica della divulgazione necessita ancora di un aggettivo, alta, per poter essere ammessa nel sempre più ristretto empireo dell’accademia giudicante (non mancano esempi recenti nelle valutazioni per la docenza universitaria). La divulgazione senza aggettivi, invece, se è tale, è l’unico debito che la ricerca può pagare alla comunità che la sostiene, offrendo continuamente i risultati delle proprie acquisizioni in una forma e un linguaggio alla portata del maggior numero di lettori e lettrici. Soprattutto in un momento in cui la divulgazione che fanno giornali, reti televisive e social è spesso (spesso, non dico sempre) rovinata dalla fretta, dalle esigenze di audience, dalla sciatteria, dalla incompetenza di cattivi comunicatori. Col rischio, dunque, che alcuni utili risultati di ricerche, in tutti i campi, siano schiacciati fra circolazione elitaria e sofisticata e circolazione vasta e inefficace.

di Amandine André

di Amandine André

di Gilles Weinzaepflen

di Gilles Weinzaepflen