di Benny Nonasky

Partiamo dal presupposto che una qualsiasi cosa debba essere utile. Successivamente, quella qualsiasi cosa, deve anche essere fatta bene. Penso che sia sufficiente. Perché io mi interrogo sulla composizione, sulla bellezza, sull’esito positivo delle cose. Ma non tutte vengono bene. E non tutte hanno un’utilità positiva. Almeno le cose antropiche. In natura tutto è collegamento e rete. Se una cosa funziona, anche il resto ne giova e il mondo va avanti. Per fare un esempio quotidiano: se non avessimo disboscato mezzo mondo, se avessimo tenuto una determinata distanza dal mondo animale, il Covid-19 sarebbe rimasto lontano dai nostri organi e pensieri. Questa composizione è un contributo personale verso tre splendidi uccelli che ho avuto modo di vedere e studiare. Racconto il nostro primo incontro. Ed essendo principalmente un poeta, lo faccio con la poesia. Niente di più semplice e difficile. Spero di tornare presto in natura personalmente, ma intanto posso rappresentarla per iscritto e spero che anche voi riusciate ad entrarci, a stupirvi (come successo a me), a divertirvi e a pensare al dopo non come ad una riscossa, ma con attenzione e lentezza. Non credo che tutto sia ormai perduto. Non penso che la gente voglia vivere sempre chiusa dentro casa, impaurita dalla Terra e dai suoi malanni accelerati e sconvolgenti, in atto per mano umana. Come mi capita di pensare in questi giorni di quarantena, quando esco per fare la spesa, la cosa più triste è non vedere bambini per le strade. È tremendo. Solo vecchiette che si lamentano di qualcuno che passa avanti per gli affari suoi anche se non deve fare la spesa. I bambini sono quello che ci resta per andare avanti. Io non voglio un mondo di vecchiette sclerate e uomini crudeli. Penso nessuno di voi. Una buona lettura.

.Il Martin Pescatore1.

Stare appostato da mattina a sera

sul molo dismesso d’un ritaglio del Po

e non vederlo.

Saperlo frusciare sulla corrente

così fulmine e lampo da figurarlo

anch’esso luccichio e acqua.

Scavare con gli occhi il circostante

per osservarlo rigido su un ramo

ad attendere la preda

che comunque passerà di là

perché è il destino della preda

e non per la superficialità della materia:

nell’omicidio preciso –

per fame, orgoglio, potere e fame –

va così il mondo.

Allora anche l’amore:

un piccolo pesce come il primo bacio2,

l’esempio che per unire qualcosa si spezza;

e l’omicidio così passabile,

necessario alla sopravvivenza

e alla riproduzione.

Perché è il destino della preda –

o ciò che l’uomo ha deciso

per le sue innumerevoli prede:

addobbo per i capelli delle signore,

un cuore per i bambini epilettici,

barometro secco appeso in cucina3.

Ciò che l’uomo ha deciso

(dietro al gesto non c’è amore)

è l’omicidio così passabile,

non necessario alla sopravvivenza

e alla riproduzione:

solo per affermare che noi

possiamo tutto contro tutti

fino a una qualunque misera fine.

Va così il mondo.

Io per giorni ho trascorso ore zen

d’osservazione senza mai incontrarlo.

Avrei potuto stanarlo bruciando l’intera

boscaglia dispersa tra le sponde del Po.

Dire di averlo visto – cometa che folgora

la troposfera; niente di più profondo e blu –

e dire, sì, di averlo visto;

compreso il piromane che per un attimo

non sono riuscito a fermare.

<<Va così il mondo>>, avresti detto.

Invece ho lasciato perdere.

Invece ritornavo ogni giorno là,

il tempo di accendere/spegnere una sigaretta.

Una vita dopotutto.

Ma così si concludono le grandi storie.

Qualche settimana dopo,

l’occhio percepisce un movimento,

dita che scivolano su un do diesis minore,

ed eccolo: delicato, signore del fiume,

un Alcione4 adulto, i suoi colori come

stesi su una tavolozza ancora freschi

di Marc Chagall o Rembrandt.

Era in posa su un lampione smunto.

Io ho cancellato i minuti e le ore.

Forse mi sarei dovuto inchinare

ma uno, forse miliardi di secondi,

e già un fulmine e lampo

ormai un luccichio e acqua.

Spettava a lui fare la prima mossa.

Mostrarsi, specificare le distanze,

la mia incapacità d’osservazione.

E proteggere il territorio dalle bestie cattive,

che avrei potuto disboscare l’intera area

o diventare un tutt’uno con gli alberi,

sbandierare al vento il pollice opponibile,

tanto comunque

spettava a lui definirmi il destino:

semplicemente una preda.

NOTE

1 Questa poesia parla del Martin Pescatore (Alcedo atthis), piccolo e fantastico uccello della famiglia degli Alcedinidi. Inconfondibile per il suo lucido colore azzurro-verde, con riflessi metallizzati, e il becco lungo e nero. La poesia racconta dell’incontro avvenuto tra me e il Martin Pescatore dopo diverse settimane (in giorni sparsi) d’appostamento.

2 Il Martin Pescatore è un uccello molto territoriale, scaccia con voli rapidi e precisi tutti gli intrusi, tranne le femmine che “invita” donandogli un piccolo pesce. Se il dono viene accettato, scavano nella terra il loro nido.

3 Nel Settecento e nell’Ottocento era consuetudine per le dame indossare copricapi che brandivano corpi imbalsamati di piccoli uccelli, compreso il Martin Pescatore.

Altro uso inutile, già dal basso medioevo, era quello di uccidere il Martino e utilizzare il suo piccolo cuore come amuleto, allo scopo di guarire i bambini colpiti da epilessia.

In Italia, e soprattutto nella Romagna, forse fino agli anni cinquanta del secolo scorso, girava una strana tradizione: usare il corpo del Martino come barometro. Veniva appeso solitamente in cucina con una corda di violino e quando volgeva il petto verso Nord, in base al periodo dell’anno, poteva esserci bel tempo o neve; quando lo volgeva a Sud, arrivava invece la pioggia.

4 Il suo nome viene dal greco halkion (colui che genera sul mare). Gli Dei amavano molto questi uccelli da calmare le acque quando nidificavano. Nella mitologia greca, Alcione, una delle Pleiadi, andò in sposa a Ceice figlio di Espero, la stella della sera; quando Ceice morì in un naufragio essa pure per disperazione si gettò in mare, tanto che i numi impietositi dalla loro sorte li trasformarono in Martin pescatori.

**

.Miuuu1.

Sole allo zenit e in quota salendo,

ali tese su ascensionali correnti,

il grido d’armi e tormento per il resto:

cala il silenzio dentro il firmamento2.

Così, dalla montagna ferita dal fuoco

dove Rea3 cade per denaro e sorge

comunque tra le macerie umane,

la Poiana scende incontro al mare.

Così è scesa pure la mia gente

a sostituire l’ulivo al cemento4.

Divorare il mare per poi inveire5.

Quello che avevano. Quel che sono.

Cani abbandonati. Pali elettrici. Resilienza6.

Quando la Poiana lascia la montagna

c’è un certo eccitamento nell’aria.

Una regina attraversa la miseria terrena

e le rondini sono silenzio sui tetti

e ancora una volta invidio quel grido –

che è dolore e rivoluzione,

tra lo scudo e la spada,

le macerie e la misericordia umana –

percepire che il mondo ti sta a sentire.

NOTE

1 La poesia parla della Poiana comune (Buteo Buteo), splendido rapace della famiglia dell’Accipitridi. Animale molto comune in Italia, lo si può trovare sia in aree boschive che antropizzate, ha una piumaggio bruno-marrore sulla parte superiore, più chiaro e macchiato su quella inferiore. Il titolo è l’interpretazione del suo richiamo, come un fischio miagolante; imitato molto bene anche dalla Ghiandaia. La poesia racconta di una Poiana che ogni estate, verso l’ora di pranzo, arriva dalla montagna (una parte dell’Aspromonte) e si spinge per qualche ora verso il mare, passando sopra la mia casa. Succede qualche giorno dopo il mio rientro, a fine luglio. È come se mi venisse a salutare. <<Bentornato>>.

2 Ho notato che quando la Poiana è in volo (come descrivo in poesia: plana, sfruttando le correnti calde ascensionali), nel cielo si espande un gran silenzio. Se prima le rondini tagliavano l’aria come motovedette con le ali, improvvisamente il vuoto. E giustamente direi: più che una grande vista, le Poiane hanno un ottimo olfatto (oltre che cacciatori, sono saprofagi) e non disdegnano altri uccelli come prede.

3 Rea, nella mitologia greca, è la figlia di Urano (Dio del Cielo) e Gea (Dea della terra) e sposa di suo fratello Crono (Dio del tempo), dalla quale avrà sei figli. Cinque verranno divorati dal padre. Si salverà solo Zeus: la madre fa mangiare a Crono un sasso avvolto in una tela. Rea è, come sua madre, Dea della terra. Inoltre, secondo i mitografi greci, si reincarna in Cibele, “la Grande Madre”. Il suo potere comprende l’intera natura, di cui ella personifica la potenza della vegetazione.

4 Come in tutt’Italia, negli anni cinquanta e sessanta, anche Caulonia (mio paese natio) è stato soggetto a quel fenomeno urbano detto gemmazione; cioè l’espansione del paese collinare o montano verso le zone limitrofe al mare. In alcuni contesti si sono creati nuovi comuni, come un’entità territoriale autonoma o solo come estensione urbanistica, spesso con la sola aggiunta del toponimo “Jonica” o “Marina” dopo quello del vecchio comune d’appartenenza (es. Gioiosa Jonica, Siderno Marina, eccetera). Altre volte sono stati abbandonati interi paesi (anche per fattori ambientali come terremoti o alluvioni) dove tutta la popolazione è stata costretta a spostarsi in una nuova sede a ridosso del mare. Caulonia è uno dei più grandi paesi, per estensione territoriale, della provincia di Reggio Calabria. Negli anni cinquanta comincia a spargere cemento sulla costa senza alcun piano regolatore (altro fattore tipico della gemmazione). Viene ridotta la battigia e distrutta buona parte della macchia mediterranea che lambiva la costa cauloniese (ma questo evento è valido per tutta la Locride). In un decennio Caulonia Marina diventa un centro abitato a tutti gli effetti. Con case non finite e un lungomare distrutto dalle continue mareggiate, dal costante innalzamento del mare e dall’evento naturale di subduzione.

5 La genialità la si può riscontrare dentro al mare. Oltre ottanta metri di blocchi di cemento, in linea verticale a partire dalla spiaggia, dispersi nell’acqua marina di Caulonia: fanno parte di un vecchio muro costruito per difendere le case dalle devastanti mareggiate invernali. Inutile. Come è inutile ogni difesa umana contro la natura. In poco tempo il muro è stato distrutto e trascinato in acqua. Ora non desidero dire che intelligentemente il muro è stato di nuovo costruito e di nuovo frantumato, che sono stati spesi milioni di euro per costruire un lungomare con le palme senza occuparsi del moto delle correnti, quindi delle mareggiate, installando dei massi frangiflutti sul lato est della spiaggia. Non voglio dire. Ma è simpatico sentire la gente del luogo, i paesani, inveire contro il porto costruito dal paese vicino, a cui viene addossata tutta la colpa delle sciagure del lungomare, o direttamente contro il mare, invece di pensare di aver totalmente costruito senza controllo proprio sopra quel maledetto mare.

6 Resilienza è un termine che viene utilizzato in diversi campi (dalla psicologia alla tecnologia). In questo contesto riguarda quello ecologico. Quindi la Resilienza è la capacità di un ecosistema di resistere ai colpi, di attutirne gli effetti devastanti, di ritornare al suo stato iniziale, dopo una perturbazione ambientale o antropica che l’ha allontanata da quello stato.

**

.Nella casa del Tyto alba1.

Leggevamo già Lovecraft ed Edgar Allan Poe

e le giornate le passavamo tra vampiri e D&D2.

Prendevamo decisioni con un lancio di dadi.

La vita procedeva carta dopo carta, Grandi Antichi3;

nel cuore Morella4, disperato amore all’E. A. Poe.

Forse psicosi, delirio perfetto o surrealtà

io quella sera rincasavo leggero,

di stelle e luna neppure uno sguardo,

e solo nei miei passi la rotazione del mondo;

la nostra convinzione di essere centro del mondo.

La storia inizia qui. Improvvisamente

come un richiamo, mi volto e la notte

catramosa tra sterpaglia e una casupola,

tegole insanguinate e finestra spezzata.

Mi fissa. Io allungo il passo.

Improvvisamente qualcosa si stacca,

ombra e luna, cuore alato5 che stride

nella notte catramosa – e io allungo il passo.

Volteggia, mi fissa e sintetico precipita

bombardiere tra sterpaglia e le stelle.

Mi lancio fuori dal riquadro ed è già giorno.

Rifletto. Racconto e decidiamo di seguire

il paradigma fondamentale della specie umana:

ignorare. Ma la vita ci vuole esploratori –

e poi non è che abbiamo tutto questo da fare.

Il Barbagianni prese ad appollaiarsi con noi6.

Il Barbagianni ci aveva scelto.

Il Barbagianni è il guardiano della notte catramosa

quando di stelle e luna neppure uno sguardo.

Il Barbagianni è una specie sinantropica7,

predatrice selettiva, volo e Spirito Santo8,

sofferente nel rombo esploso dal traditore,

nel cemento imperante per il rombo dei motori,

nel mais e il rombo degli habitat decaduti9.

Nel cuore Morella10, disperato amore all’E. A. Poe.

La storia inizia qui. Riflettemmo e decidemmo

di compiere una delle azioni più stupide dell’umanità:

concedersi all’orrore. Entrammo nella casupola.

La porta cigolò giustamente. Dentro:

fieno. Borra11. Il ronzio di mosche sopra

una volpe e il suo odore nero di morte.

Un baule. Dentro: vestiti, coperte e foto

bianco nere. Erano foto d’un funerale.

C’era tanta gente e la bara era aperta al cielo.

Un signora possente regnava

in quel pezzo di legno aperto al cielo.

Io scattai delle fotografie. Improvvisamente

come un richiamo, un avvertimento.

Il suo stridio alba nei territori del Sud.

Noi fuori dal riquadro ed è già giorno.

Alla luce del sole tornammo e il fuoco

aveva arso sterpaglia e una casupola.

Paura. Ora la casa del Tyto alba

era stata violata da uomini e fuoco.

Bruciate risultarono anche le foto scattate

e il cuore, che fa allungare il passo

a quest’uomo che rincasa troppo leggero,

in una vita programmata da dati e scadenze,

ignorando l’orrore – da quel momento io

di Barbagianni ne ho visti solo in tivù.

NOTE

1 Questa poesia parla del Barbagianni (Tyto alba), incredibile rapace notturno appartenente alla famiglia dei Titonidi. È presente in tutt’Europa, prediligendo ecosistemi agro-pastorali; spazi coltivati, aperti, boschetti o semplici filari d’alberi. Volto e petto bianco (più scuro nella sottospecie europea, Tyto alba guttata), occhi neri e un piumaggio principalmente rossiccio-marrone. La poesia racconta di un fatto veramente accadutomi nell’adolescenza.

2 Sono due giochi di ruolo e di carte (Vampire, The Masquerade; Dungeons & Dragons, abbreviato D&D) molto in voga tra noi ragazzi (nerd) tra gli anni ottanta e i primi duemila.

3 I Grandi Antichi sono creature semi divine sparse sulla Terra, extraterrestri di enormi dimensioni, creati dallo scrittore H. P. Lovecraft. Il più famoso è il potente Cthulhu, essenza blasfema che giace in uno stato di semiveglia, in attesa che la giusta congiunzione astrale lo possa risvegliare. Essa è adorata da popolazioni degenerate, selvaggi e folli, connessa ad incubi e il cui culto prevede atroci sacrifici umani.

4 “Morella” è un racconto (1835) dello scrittore e poeta E. A. Poe. Leggetelo. Capirete il significato di questo verso.

5 Il disco facciale del Barbagianni ha la forma di un cuore con la parte inferiore arrotondata.

6 Ciò che intendo in questo verso è verità e non ne comprendo ragione: dopo il primo incontro, il Barbagianni (perché era quel Barbagianni) cominciò ad appollaiarsi la sera sui nostri balconi. Io lo vidi due volte su quello della mia camera da letto.

7 Il termine sinantropico, in biologia, sta a specificare quelle specie animali e vegetali che si rinvengono in ambiti alterati da una persistente attività umana. Come già scritto in precedenza, il Barbagianni predilige gli ambienti agro-pastorali. Ma con la macchinazione del lavoro dei campi e i nuovi sistemi di raccolta e stoccaggio delle colture, quindi col progressivo abbandono dei fienili e dei silos agrari, lo si avvista anche in contesti più urbanizzati come campanili o case abbandonate.

8 La tecnica di caccia “Spirito santo” viene chiamata così per via della capacità di alcuni rapaci di rimanere fermi in aria, battendo velocemente le ali o sfruttando il vento (come il Barbagianni, la Poiana e il Martin Pescatore).

9 Questa nota si riferisce ai tre versi che trattano i fattori principali che minacciano la specie Tyto alba. Quando parlo di traditori, intendo i cacciatori che per divertimento e collezionismo uccidono senza ritegno, solo per scopi edonistici o per soldi. Un esempio lampante è la totale scomparsa in natura a Malta, negli anni cinquanta, del Barbagianni; anche se Malta è uno dei paesi con il più alto numero di Barbagianni in cattività al mondo. Il cemento invece riguarda la continua urbanizzazione di zone prima rustiche e rurali; case, centro commerciali, strade, viadotti e ampliamento delle ferrovie. L’ultimo rombo riguarda, come già descritto nella nota precedente, i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nell’agricoltura. Tutti questi fattori sono una minaccia per la sopravvivenza della specie. In Italia la comunità di Barbagianni è in forte calo, quasi scomparso in molte regioni del Nord e del centro. Rimane stabile al Sud.

10 Il Barbagianni è monogamo; ha una/o compagna/o per tutta la vita. Qui l’amore è inteso in tal senso.

11 La borra è il residuo delle prede non digerito (ossa, penne, pelo), di forma tonda o ovoidale. I Barbagianni, come gli altri Strigiformi, non hanno il gozzo e ingurgitano la preda viva direttamente nello stomaco. La selezione di ciò che mangiano avviene nello stomaco. L’espulsione invece con un rigurgito

Dalla parte della bambina

Dalla parte della bambina siderata o rigettata (Jokin: «Sognavo di mischiarmi a lei, a mio padre, a mia sorella, in una specie di ritorno a un’origine sconosciuta»; Gorane: «Io non sopporto le mescolanze perché ci sono cresciuta, nella mischia, perché nessuno mi ha insegnato come separare il sogno dalla veglia, l’infanzia dall’adolescenza dall’età adulta e dalla vecchiaia, l’essere figlio dall’essere genitore, la giustizia dalla brutalità» etc). Nell’espressione figurata ‘buttarsi nella mischia’, infine, è anche prendere posizione, decidere di sporcarsi le mani – l’incubo di Gorane – per contendersi violentemente qualcosa: quello che non fa lo scrittore Dominique Luque, «che non vuole mischiarsi con la nostra roba, la nostra gente».

siderata o rigettata (Jokin: «Sognavo di mischiarmi a lei, a mio padre, a mia sorella, in una specie di ritorno a un’origine sconosciuta»; Gorane: «Io non sopporto le mescolanze perché ci sono cresciuta, nella mischia, perché nessuno mi ha insegnato come separare il sogno dalla veglia, l’infanzia dall’adolescenza dall’età adulta e dalla vecchiaia, l’essere figlio dall’essere genitore, la giustizia dalla brutalità» etc). Nell’espressione figurata ‘buttarsi nella mischia’, infine, è anche prendere posizione, decidere di sporcarsi le mani – l’incubo di Gorane – per contendersi violentemente qualcosa: quello che non fa lo scrittore Dominique Luque, «che non vuole mischiarsi con la nostra roba, la nostra gente».

di Liliane Giraudon

di Liliane Giraudon

ey è autore di oltre dieci libri principalmente incentrati su architettura, urbanistica, politica e cultura. Ha esaminato

ey è autore di oltre dieci libri principalmente incentrati su architettura, urbanistica, politica e cultura. Ha esaminato  l’architettura britannica degli ultimi anni in libri come A Guide to the New Ruins of Great Britain (2010), A New Kind of Bleak (2012) ma ha anche concentrato la sua attenzione sull’esperienza architettonica e urbanistica sovietica e post-sovietica, cui ha dedicato Landscapes of Communism (2015) e The Adventures of Owen Hatherley in the Post-Soviet Space (2018). Il suo Trans-Europe Express (Einaudi 2019) esplora varie città europee con un mix di diario di viaggio e indagine approfondita della città europea in confronto con la città britannica. Ha scritto per molte riviste e giornali su temi architettonici, culturali e politici ed è stato molto legato a intellettuali come Mark Fisher, Nina Power e altri che hanno collaborato con la casa editrice Zero Books e poi con Repeater Books. La nostra conversazione è stata principalmente un tentativo di discutere la storia sovietica, l’eredità sovietica e la realtà post-sovietica facendo riferimento ai suoi libri Landscapes of Communism e The Adventures of Owen Hatherley in the Post-Soviet Space.

l’architettura britannica degli ultimi anni in libri come A Guide to the New Ruins of Great Britain (2010), A New Kind of Bleak (2012) ma ha anche concentrato la sua attenzione sull’esperienza architettonica e urbanistica sovietica e post-sovietica, cui ha dedicato Landscapes of Communism (2015) e The Adventures of Owen Hatherley in the Post-Soviet Space (2018). Il suo Trans-Europe Express (Einaudi 2019) esplora varie città europee con un mix di diario di viaggio e indagine approfondita della città europea in confronto con la città britannica. Ha scritto per molte riviste e giornali su temi architettonici, culturali e politici ed è stato molto legato a intellettuali come Mark Fisher, Nina Power e altri che hanno collaborato con la casa editrice Zero Books e poi con Repeater Books. La nostra conversazione è stata principalmente un tentativo di discutere la storia sovietica, l’eredità sovietica e la realtà post-sovietica facendo riferimento ai suoi libri Landscapes of Communism e The Adventures of Owen Hatherley in the Post-Soviet Space.

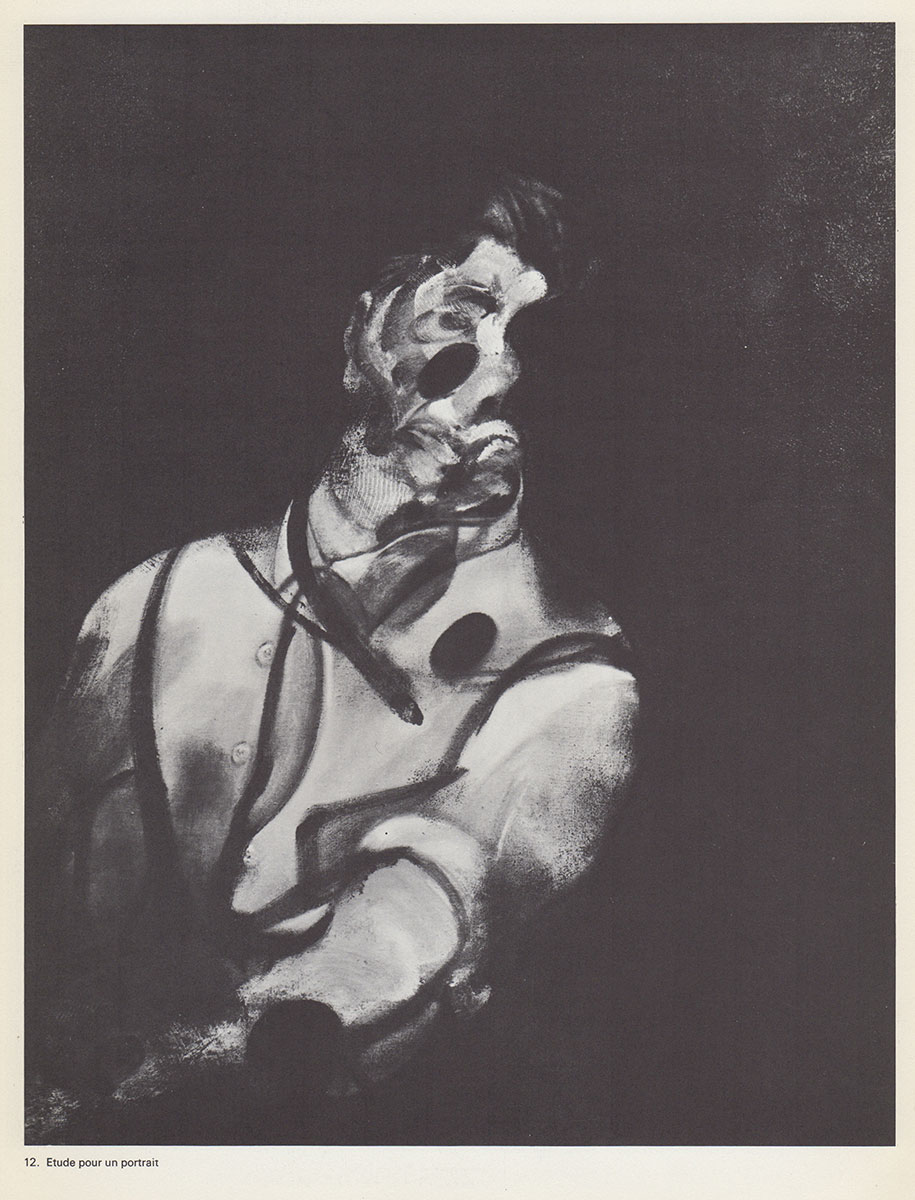

La faccia nascosta della luna

La faccia nascosta della luna