di Giorgio Moio

[Con piacere pubblico una riflessione che anticipa il saggio di Giorgio Moio dal titolo Da «Documento-Sud» a «Oltranza». Tendenze di alcune riviste e poeti a Napoli 1958-1995, in uscita presso Oedipus edizioni.]

Che Napoli sia stato il centro di un lungo dibattito di cultura sperimentale, già a partire dagli anni ’60 – più marcato, se vogliamo, nelle arti figurative (grazie al lavoro del pittore Mario Colucci), e certamente non secondario a quello del resto del mondo occidentale, nonostante uno stagnante e asfittico oscurantismo culturale post-bellico imperante, confuso e a-critico –, è argomento fin troppo noto. Forme sempre più nuove si divulgano negli ambienti culturali coinvolgendo un po’ tutto il Centro-Meridione che ‒ per dirla con Mario Lunetta ‒ «proverbialmente connotato da pulsioni spudoratamente liriche e trafitto da vettori elegiaco-viscerali, […] ritrova […] le proprie sources illuministiche e si […] ricongiun[ge] (criticamente, dialetticamente) con la grande esperienza futurista e sperimentale» (Poesia: uno sperimentalismo materialistico?, in «Altri Termini», n. 2, terza serie, Napoli, giugno 1985, p. 32)

Da «Documento-Sud» a «Oltranza» ripercorre i fatti e i luoghi di questa cultura avanguardistica e sperimentale napoletana, attraverso tendenze e proposte di alcune riviste e poeti, partendo dal 1958 fino al 1995. Questa nuova cultura, che si contrappone a forme provinciali di un neorealismo descrittivo e folcloristico, ridicolo e privatizzato ‒ attività culturali marcatamente medioevali, di consumo, lauristiche ‒ che trovano terreno fertile in alcune riviste, per es. «Nord e Sud», diretta quasi sempre da Francesco Compagna, ma l’elenco è ben nutrito: «Latitudine», diretta da Massimo Caprara; «Sud», diretta da Pasquale Prunas; «Aretusa», diretta da Francesco Flora; «Il Sagittario», «Città», «Delta», «Realtà», «Le Parole e le Idee», tutte riviste che lavorano e si spostano, fino a promettere false speranze, verso soluzioni che promuovono se stesse.

È con la pubblicazione di «Documento – Sud». Rassegna di arti e di cultura d’avanguardia (ottobre 1959, gennaio 1961) e «Linea Sud» (1963-1967), dirette da Luigi Castellano [detto Luca], artista, critico d’arte, giornalista, arredatore urbano, che si soppiantano, senza mezzi termini, le forme provinciali di un neorealismo descrittivo e folcloristico di cui abbiamo detto. Ma l’imput avviene qualche mese prima, con la promozione nell’ambiente artistico napoletano del “Movimento Arte Nucleare”, grazie alle iniziative del “Gruppo 58”, costituito con un manifesto il 5 agosto 1958 per iniziativa di Mario Colucci, già componente della “Pittura Nucleare”, e di Guido Biasi. Dunque, l’avanguardia napoletana prende il via dai pittori “nucleari”. Il Movimento dei Nucleari nasce a Milano nel 1950, quando Enrico Baj e Sergio Dangelo organizzano una mostra alla “Galleria San Fedele” dal titolo emblematico di “Pittura Nucleare”. La linea che portano avanti è di contrasto con l’idea manieristica dell’arte, per affermare, tra l’altro, la sua irripetibilità: «i Nucleari vogliono abbattere tutti gli “ismi” di una pittura che cade inevitabilmente nell’accademismo, qualunque sia la sua genesi. Essi vogliono e possono reinventare la Pittura. Le forme si disintegrano: le nuove forme dell’uomo sono quelle dell’universo atomico. Le forze sono le cariche elettriche. La bellezza ideale non appartiene più ad una casta di stupidi eroi, né ai robot. Ma coincide con la rappresentazione dell’uomo nucleare e del suo spazio».

A livello nazionale siamo nel bel mezzo di una diatriba tra lo sperimentalismo di Edoardo Sanguineti e il realismo sperimentale di Pier Paolo Pasolini che non lascia indifferente l’ambiente artistico e letterario napoletano. Si mette in campo un certo attivismo politico, in particolare nelle arti visive, ponendosi in posizione polemica nei confronti dell’astrattismo per una “nuova figurazione”, più semplice, che non trascuri i rapporti con la cultura internazionale, ad esempio con il gruppo “Phases” di Parigi.

Si tenta di superare il vuoto e il deserto presenti, in modo spaventosamente uniforme, sul territorio letterario e artistico: “stabilire il rapporto fra civiltà e miti primordiali” dal quale derivare le immagini. Una proclamata vacuità della storia, un disconoscimento del mondo effimero, nascono su più fronti per mettere in crisi gli strumenti tradizionali ed esistenti, gli spazi poetici delimitati dalla confusione che imbrigliano l’artista e rafforzano il sistema della banalità che li partorisce: si affronta (come mai prima) la volontà di pacificazione che fa del consueto il dialogo col mondo, del consumo il suo credo, l’unica meta di certi “progetti” artistico-letterari. Le forze nuove dell’avanguardia napoletana si dissociano pro-fessando a voce alta una vena provocatoria e trasgressiva in nome di una cultura altra, «nel tentativo “disperato, e forse vano” di essere in qualche modo “alternativi” […] alle ragioni dell’industria del più basso profitto» (F. Cavallo, Editoriale di «Altri Termini», n. 1, IV serie, Napoli, settembre 1990, p. 3).

Il primo nucleo avanguardistico è dato dalla nascita della rivista «Documento-Sud», fondata e diretta dall’infaticabile artista Luigi Castellano, detto Luca, riconosciuto anche fuori Campania, suscitando l’interesse di artisti importanti. Per es. Enrico Baj, con Pop-Napoli, intervento pubblicato in «Marcatrè» (n. 14-15), arriverà a dire che «Documento-Sud» «rappresenta il primo reale documento dell’esistenza di una avanguardia a Napoli», aggiungendo, con Il “paradosso di Napoli”, «il centro più veramente vivo di cultura figurativa che oggi esista in Italia, e può vantare questo suo primato […] da parecchio tempo».

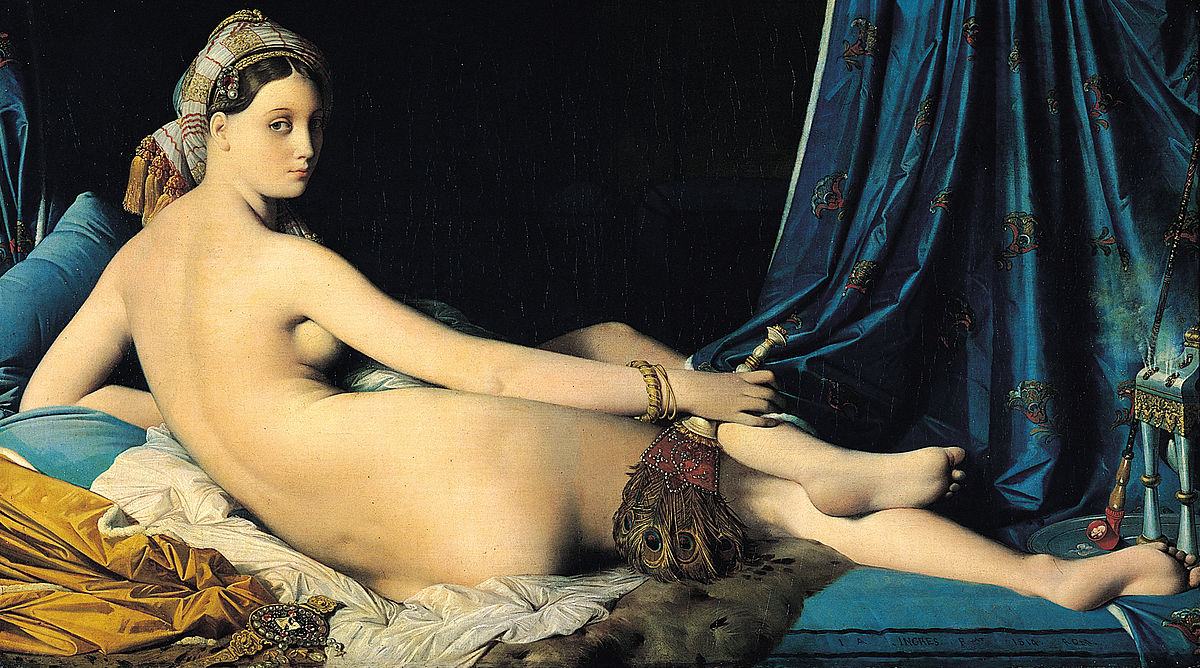

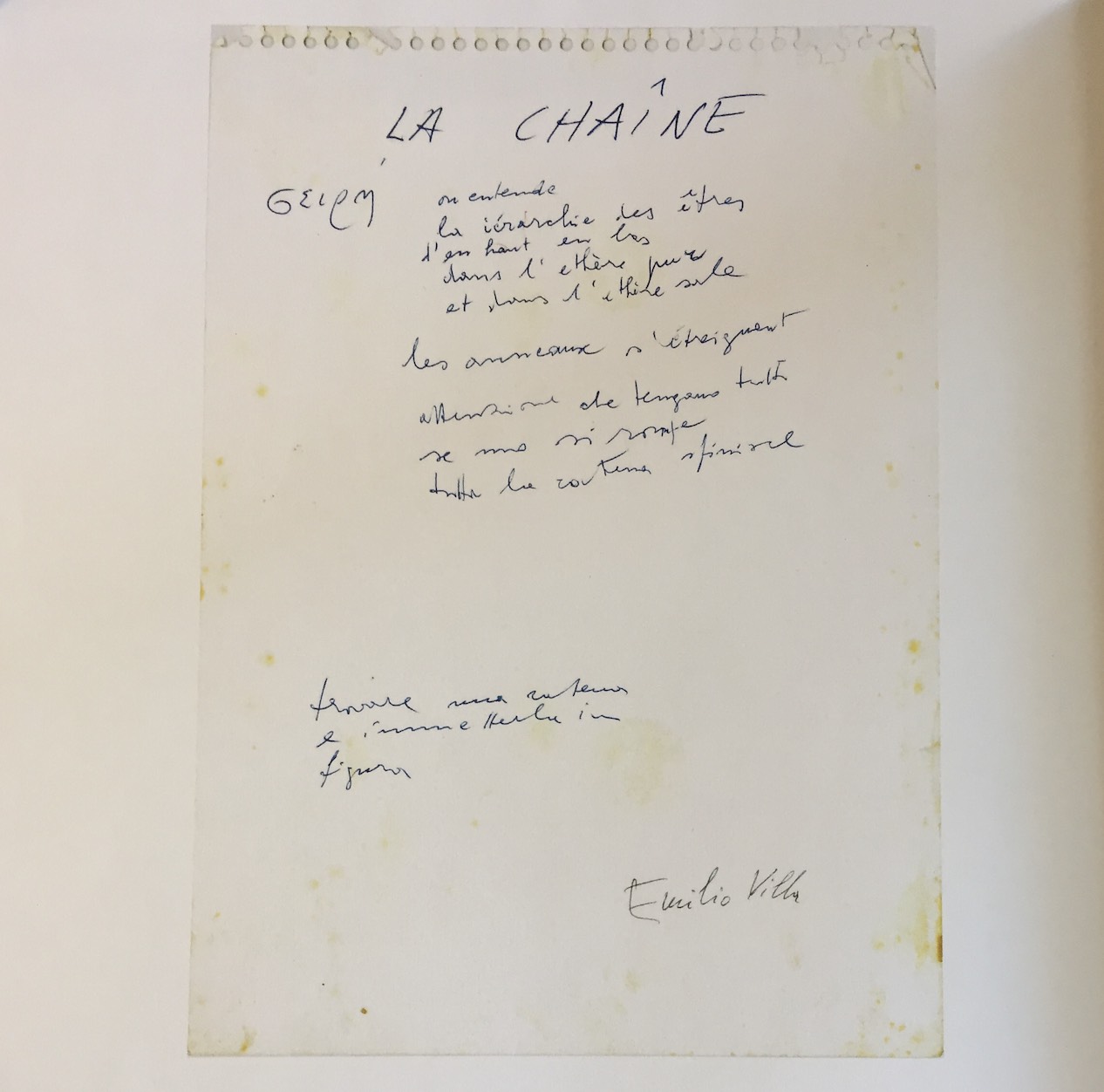

La pittura, dunque, è predominante sulle pagine di «Documento – Sud», anche se si pubblica, nel primo, terzo e quinto numero, testi poetici di Sanguineti (Il palombaro e la sua amante; Alphabetum; Opus ethicum), di Marcello Andriani, pseudonimo del pittore Guido Biasi (Il gioco dura poco), di Emilio Villa, poeta e critico d’arte che influenzerà più avanti, non poco gli ambienti culturali napoletani (il terremoto che affoga nel marsala), di Stelio Maria Martini (a partire dal quarto numero) e una poesia visiva del dadaista Francis Picabia.

«Documento – Sud» ha un ruolo di fondamentale importanza per la storia della poesia verbovisiva italiana, per l’interconnessione tra parola e immagine, il recupero del Futurismo che a Napoli ha avuto il suo massimo esponente in Francesco Cangiullo. E non ci pare che si possa attribuire alla casualità la rottura con la “disoccupazione mentale” circolante, che avviene grazie al lavoro sperimentale di un gruppo di pittori, guidati dall’estrosità di Luca, «animatore, organizzatore galvanizzatore di tutte le iniziative locali di allora», come giustamente ha affermato Baj, importante collante tra i “pittori nucleari” di Napoli con quelli internazionali, a «Napoli il figurativo è ovunque, negli “ex voto” argentati a pezzi di membra umane, nell’arte popolare, nelle mascherate, nei cortili barocchi, per le strade, nella fumarola di Pozzuoli e nelle lave del Vesuvio, nelle sagre di Porta Capuana», presentandosi come un «immenso monumento POP» Sprovincializzare e organizzare un nuovo modo di fare cultura diventa quasi un bisogno fisiologico. Si rafforzano i contatti e gli scambi con movimenti italiani ed europei (M.A.C. e C.O.B.R.A., soprattutto), l’entusiasmo di un cambiamento prende il posto del- l’eterno vittimismo, dello stato pietoso e isolato in cui è costretto a vivere l’artista napoletano.

A livello politico l’area di appartenenza è quella del marxismo leninista, anche se è più giusto dire in una forma più estrema che si concretizza, nella maggior parte dei casi, in un’anarchia ragionata, nel senso che il contrasto con la città e i poteri forti che la controllano, avviene all’interno delle istituzioni.

A livello letterario e poetico, invece, la figura referente, in particolare per i giovani quali, ad es., Luciano Caruso, Felice Piemontese, Giovanni Polara, Emilio Piccolo, etc., è quella di Luigi Incoronato (1920-1967), un comunista nato a Montréal da genitori emigranti, autore di Scala a San Potito. Un romanzo neorealista in cui a fare da sfondo e da protagonista è una Napoli travolta dalla miseria e dalla guerra, con descrizione inimitabile della potenza di quell’umanità terribile che perse tutto sotto i bombardamenti: la casa e ciò che serviva per vi-vere, come tanti altri trovando rifugio sui pianerottoli della grande “Scala a San Potito” che s’inerpica da via Pessina, nei pressi del Museo Archeologico, che, specialmente per i poveri rappresentava un condominio a cielo aperto dove Incoronato, per scrivere il suo libro, per un anno, dopo il lavoro, la sera li andava a trovare, condividendo miseria e sofferenze).

In generale, il bilancio della rivista, dopo cinque numeri, risulterà negativo, giacché lo sforzo prodotto non viene recepito, al di fuori del proprio contesto, dai giovani artisti e poeti napoletani. Pochi seguono le idee di Luca e di Emilio Villa (che da Roma è venuto in soccorso dell’amico) al di qua della barricata, ma è meglio di niente. Intanto si decide di dare più spazio alla poesia non più come fatto sporadico, grazie soprattutto all’interessamento e alla “spinta in avanti” di Villa, col quale si costruiscono le basi per un rifiuto dell’esistente, del prodotto finito, catalogato, per far largo al gesto poietico, alla provvisorietà (strumenti che avranno più tardi terreno fertile in seno al gruppo «Continuum» di Caruso e compagni), in una dimensione temporale del linguaggio, degli incontri umani.

Questa “indifferenza” dei giovani, costringe Luca a chiudere «Documento – Sud» aggregandole le forze “isolate” dalla precedente “avventura”, in una nuova rivista: «Linea Sud». Ed è proprio con «Linea Sud», comunque, che ha un sottotitolo che è tutto un programma (Nuova rassegna di arte e di cultura d’avanguardia) che i contenuti prettamente letterari avranno un apporto precipuo, «in stretta connessione con le attività romane di Villa e Mario Diacono» (A. Tecce, Immagini, immaginazione e impaginazione). Ma prima è doveroso segnalare la nascita di «Quaderno», una rivista bimestrale curata da Diacono e Martini (con la collaborazione di Villa), che avviene a un anno dalla cessazione di «Documento – Sud» e altrettanto dalla nascita di «Linea Sud»: rispetto alle due riviste di Luca, si presenta con un taglio più letterario. Nell’editoriale del primo numero, si evidenzia la linea che assumerà la rivista: «La stampa di questo quaderno non si giustifica tanto dalla novità delle voci che vi si contengono quanto dal fatto che si prendono le mosse dal nostro personale atteggiamento nei riguardi della situazione culturale italiana di oggi. […]. Eccoci intanto al punto: che cosa escludiamo, dunque dal nostro interesse e dalle nostre mire? Escludiamo innanzi tutto, come s’è già detto, e in maniera radicale, l’odierna situazione culturale italiana in ogni suo aspetto e manifestazione, perché avvertiamo chiaramente nei suoi fondamenti il vuoto dell’inettitudine e dell’imbecillità».

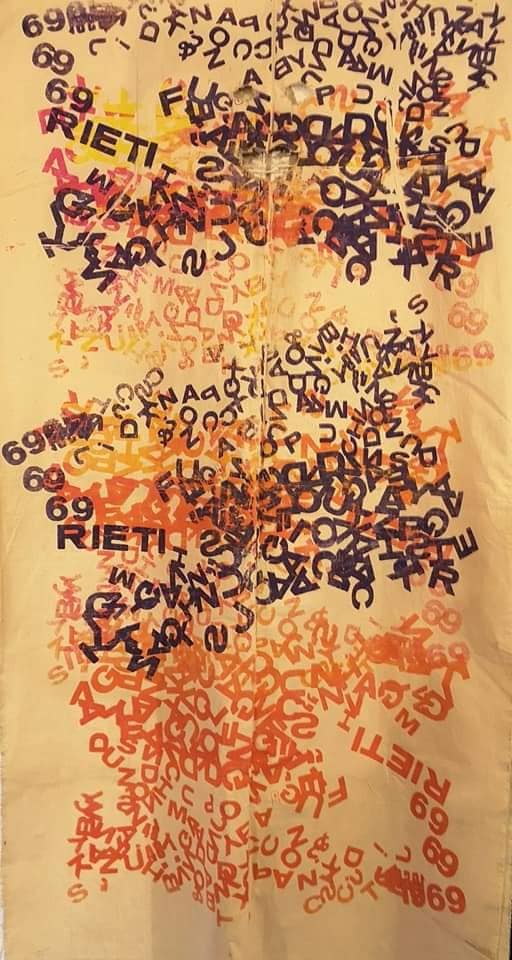

Quel periodo è segnato dall’uscita di tre volumi di poesia, tre pilastri della nuova avanguardia italiana, Heurarium di Emilio Villa (1961), Denomisegninatura di Mario Diacono e Schemi, del napoletano Stelio Maria Martini (entrambi nel ’62), la prima plaquette stampata in Italia di poemi-collages (o di poesia visiva), invenzione che Martini “svenderà” in una mostra sulla nuova scrittura allestita alla libreria Guida di Napoli, nel 1964, da egli stesso organizzata, con una mossa alquanto infelice, secondo Caruso, ma anche secondo noi, ossia quella di invitare i novissimi, «con il risultato di essere poi messo da parte e fare la figura del seguace che arriva in ritardo» (L. Caruso, Continuum. Contributi per una storia). Un nuovo linguaggio si affaccia alla finestra del mondo poetico; un linguaggio di segni e composizioni diversificate; sovente artificioso, s’immette nell’orbita del nonsenso per un sabotaggio quasi barocco della forma, delle tante illusioni dell’estetismo. «Linea Sud» esce per la prima volta nel ’63, mutata rispetto a «Documento – Sud», in quanto i lavori sono meno legati alla vita napoletana, ma ne continua, in qualche modo, il ruolo e l’azione, lo spirito, le scelte, le tematiche, sia pure (come è logico attendersi) con interventi poetici più marcati e mirati, sviluppati intorno a un discorso principale, con gli ultimi tre numeri, «rispettivamente dedicati alla poesia visiva (Poiorama) [che anticipa l’uscita della prima antologia di poesia visiva italiana] alla pittura, alla poesia internazionale» (C. Caserta, La poesia visiva a Napoli, intervista a S. M. Martini, in «Poesia Visiva», vol. I/II, ottobre 1992, p. 39. Dai componenti di «Linea Sud», che si presenta all’incirca con la stessa redazione di «Documento – Sud» (Martini e Persico; più tardi si aggregano prima Enrico Bugli e poi Luciano Caruso), senza Biasi che nel frattempo si è trasferito a Parigi, si dipartono tutte – ma proprio tutte – le attività poetiche avanguardistiche (lineari e visuali) di quegli anni a Napoli e non, dando vitalità ad una energia espressiva alchemica, anticonvenzionale, poietica, continuamente re-inventata, che si protrae fino ai primi anni ’70 con il gruppo di «Continuum». In un editoriale, Diacono, uno dei fondatori della rivista, sottolinea che «la scrittura poetica, la scrittura originaria, reclama le libertà di stare per sé e contro, di non-collaborare, di non-comunicare, di essere».

Sia pure non trascurando i problemi del linguaggio e delle poetiche, si preferisce votarsi alle opere, al solo momento creativo, tracciando un itinerario non di uso locale in una città molto legata agli atteggiamenti e agli accadimenti locali: la presentazione della nascente pop-art, il lettrismo, la poesia spagnola d’avanguardia, etc., la dicono lunga sulla costante apertura plurima a situazioni nazionali e internazionali, anticipando quello che poi avverrà in tutta la penisola. La vena creativa e sperimentale degli eredi di Cangiullo non cede di un passo. La parola si fa segno e diventa scrittura asemantica, con un suo senso a-logico, significante, de- scrivente, de-costruente nel tentativo di uscire dai canoni stereotipati della lingua italiana, dando vita ad un intreccio che rivendica l’impiego dell’immagine nella scrittura, del corpo-materia, della citazione, del paradosso, dell’azzardo, dell’utopia che traccia con le mani i percorsi complessi del pensiero; che utilizza una varietà di materiali, nonostante le pulsioni di un permissivo colonialismo culturale, di patetiche sceneggiate che presentano sempre lo stesso finale, che hanno nei soliti proseguitori di quel neorealismo ridicolo e privatizzato i loro paladini, i quali occupando ruoli di rilievo nella cultura napoletana, impongono il “numero chiuso” con affinità capitalizzanti.

I dibattiti di riflessione teorica sulla poesia e sulla letteratura in genere (meta-letteratura), che pur si sono tenuti in questa città – contrariamente a quanto si possa pensare e credere –, non sono riusciti a contrastare la supremazia di un livello culturale mediocre e restaurativo; secondo Luciano Caruso, uno dei protagonisti più intraprendenti dell’avanguardia a Napoli targata 1960-70 «a livello di massa la richiesta di consumo poetico è stata soddisfatta da divi e cantanti, abilmente spacciati come fenomeno nuovo del nostro tempo, e non certo da improbabili e incredibili “festival di poesia”, pateticamente messi su dai politici in vena di un equivoco “effimero”, vero e proprio equivalente odierno del “festa farina e forca” di triste memoria» (In Centauri, farfalle e, appassionatamente, tutti gli altri. Indagine sui linguaggi poetici, cat. a c. di A. Santoro e B. Tramontano, Colonnese editore, Napoli, 1986, p. 24. Gli fa eco Stelio M. Martini, puntualizzando un dato di fatto, ossia che «la poesia oggi latitat per popinas, perché l’editoria “maggiore” (ma è l’industria editoriale, cioè la produzione della merce-libro da difendere/diffondere a tutti i costi) presenta […] per forza di cose un “futuro impedito”, mentre l’atteggiamento notarile dei gruppi correnti impedisce l’unificazione intorno al problema vero, che è, davanti alla società spettacolo, il progetto della società dei protagonisti» (Ivi, p. 25).

Accentuato quello che già si sospetta da tempo, e cioè che la cultura napoletana (certa cultura, almeno) ha una spiccata propen-sione a bearsi nel riconoscimento, nell’applausometro, nei lineamenti di una tradizione ormai fuori tempo ma millantata per “nuovo”, istigatrice di false promesse – basti pensare ai mutamenti scaturiti dalla contestazione giovanile del ’68, per rendersi conto dell’esigenza intrinseca di spostare il discorso poetico almeno di una spanna più avanti –, l’éngagément continua a riaffermare un provincialismo presentato come qualcosa di clamoroso su di un terreno culturale abbastanza immobile, la dissoluzione del mondo storico, ovvero il rifiuto del rapporto statico che intercorre tra le cose trattate superficialmente. «… non si tratta di puntare ancora una volta sopra il mito delle origini perdute, contro la storia e le sue colpe, ma di riprendere in mano, con la più matura energia, gli strumenti lessicali che fondano ogni possibile terreno iconico, per ritornare a costituire, nella piena luce della storia e contro tutte le scritture falsificate, i grafici autentici di una vera e consapevole designazione: non si tratta, insomma, di deformare il veduto nel senso dell’incontaminato, ma di informare di significati l’abbecedario ottico delle cose che si offrono, degli oggetti del vissuto» (E. Sanguineti, Per una nuova figurazione, in «Il Verri», n. 12, 1963, p. 99).

Nessuno vuole assumersi i rischi di un mutamento radicale e impegnativo, in questo contesto storicamente deviante, antropologicamente “infettato” da assistenzialismi “tappabocca”, fisiologicamente anchilosato. È questa l’amara realtà, c’è poco da stare allegri: la merce è il solo credo, “l’usa e getta” il suo verbo. E la Letteratura Sperimentale, di fronte all’ipnotismo del vivere quotidiano, più che impassibile sembra latitante o quanto meno ancorata a posizioni transitorie, di substrato, in attesa del grande evento che nessuno propone. E ci pare persino arrendevole di fronte a una specie di multinazionalismo del facile guadagno, l’americanismo del business, a una mentalità clientelare e sperpera, amante delle cose altrui, dei linguaggi apodittici (certamente dire sì e no è più sbrigativo, meno faticoso e senza responsabilità), dei lavori sommari e poco esaustivi. Impassibile o non impassibile, arrendevole o non arrendevole, resta il fatto, per quanto sia dolente, che l’avanguardia a Napoli non riesce a smontare i falsi miti – ossia, i falsi significati –, come pure è successo in altri tempi; avendo fatto il loro tempo, non vogliono lasciarsi “invadere” da modelli riproducibili, né farsi attraversare da una dinamica visione del quotidiano che ha nel binomio frantumazione-ricomposizione il suo principale alimento. E accade che l’affermazione di una ideologia interdisciplinare, una prospettiva non abituale, interrogata e contraddetta in continuazione è relegata ai margini del contesto, sommessamente rimandata, in attesa che il tempo le dia ragione, che si sgonfino le atmosfere piene d’ombre e veleni o si frantumano le voci incantate, orfiche e mistiche.

Tra ripensamenti ed abbandoni (Caruso si trasferisce a Firenze; Villa e Diacono ormai stabilmente a Roma; Sanguineti ha altri interessi; i pittori si dileguano restando alla finestra), l’incunearsi della “linea lombarda” viene contrastata dalla rivista «Uomini e Idee», fondata e diretta da Corrado Piancastelli. Si ripristina sul territorio le tematiche di un nuovo modo di fare letteratura, di un metodo di critica, verso un’area gradatamente “off”, attenta al dibattito sul “nuovo” che si stava affermando un po’ in tutta la penisola (dibattito già largamente ripreso negli ultimi convegni di La Spezia [1966] e di Fano [1967] del Gruppo 63 e dalle vecchie e nuove riviste alternative: «Il Verri», «Marcatrè», «Quindici», «Carte Segrete»… Ormai in «Uomini e Idee» si respira aria nuova, pur mantenendo interessanti dibattiti relativi al rapporto tra avanguardia e tradizione e la stessa redazione iniziale (Giorgio Bàrberi Squarotti, Pietro Aldo Buttitta, Piero Chiara, Enrico Crispolti, Giuliano Gramigna, Alberto Mario Moriconi, Adriano Spatola e un giovane segretario: Luciano Caruso), colloquiando con la realtà (non nell’accezione zdanovistica del termine) che dev’essere senza mistificazioni, dove il rapporto arte-vita si situi al centro della poesia portatrice di un’utopia del nuovo, tenta di arginare la catastrofe dell’onda lunga della “linea lombarda”.

Diviene (e non solo per questo l’organo di stampa del gruppo di «Continuum», foglio a redazione collettiva), terreno fertile per un cambiamento del ripetibile e dell’esistente che verrà poi sviluppato proprio sulle pagine di «Continuum», la punta più avanzata dell’avanguardia a Napoli. A proposito di «Continuum», tutta la sua azione si iscrive nel netto rifiuto dell’ufficialità per aprirsi a un realismo non volgare. Agli epigoni di una letteratura effimera, di poetiche fanciulline di ritorno, si preferisce il fuori dall’autobiografia e dalla cronaca, ovvero dal luogo comune (il mondo) che ha deteriorato l’oggetto estetico: non resta che il gesto mentale rivolto a negare i ruoli, gli specifici, gli spazi delimitati della poesia o come funzione del sistema.

Grazie soprattutto all’impegno e alle proposte di Caruso, che le darà definitivamente la propria impronta (con la stessa intelligenza con cui anima quasi contemporaneamente i neonati fogli di «Continuum»), a partire dal n. 13, con l’antologia Il gesto poetico. Antologia della nuova poesia d’avanguardia (post-novissima) che ospita situazioni e poeti trascurati dalla neoavanguardia, si prendono decisamente le distanze da una falsa avanguardia dei novissimi (più precisamente dalla loro professata volontà di inserirsi nel potere economico dell’industria culturale, di scendere a patti con l’establishment), da un giacobismo “perbene” e da un’estetica tradizionale, posizione raggiungibile solo – appropriandoci di una espressione di Caruso – attraverso la proposta di una poesia totale, di “una lucida vocazione del fallimento”: «La nuova poesia in Italia, superate le forme sperimentali e di lavoro sul verbo come fenomeno esclusivo delle conventicole neoavanguardistiche, ha iniziato un processo di poesia totale: questo processo di poesia totale non ha una fine o una scadenza prevedibile (certo aspira a ridursi a semplice operazione di svecchiamento delle strutture della letteratura dominante) si nega recisamente come poesia (anzi cerca il nuovo mentale negando se stessa) – per giungere ad una zona o stadio di possibili mezzi che ha l’uomo: anche il gesto di una mano è una scrittura comunicabile» (La poesia come gest’azione mentale).

Sul piano operativo e della realizzazione «tutto doveva essere ricondotto ad un unico tempo; dal momento che il lavoro individuale, quando c’è stato, da parte di ciascuno, aveva cominciato a proporsi come inseribile, che avrebbe cioè avuto un senso soltanto se inserito e compenetrato nel lavoro di altri individui. Il processo della produzione, in tal modo, ha permesso di superare immediatamente ogni nozione di autore e di opera, per identificarsi sempre più con l’azione stessa» (L. Caruso, Contributi per una storia dei gruppi culturali a Napoli (1958-80). Il fuori, dunque, è la coordinata asintotica di lettura di «Continuum», e non è altro che una posizione periferica, di clandestinità e di fallimentarità – una lucida vocazione al fallimento, dirà Caruso –, un furore utopico eversivo degli schemi, in quanto l’esistente (la città) non è necessario, dove l’artista si sente come un separato in casa. Fallimento come unica alternativa? Pare proprio di sì, rifiuto di «quella parte dell’uomo che è ragione. Ma il problema è anche di produrre cose che sia impossibile affidare all’industria. Se tutto ciò è utopia, non è detto che l’utopia non sia molto più lucida della ragione» (Aa. Vv., L’eternità commestibile, in «Uomini e Idee», n. 15-17, 1968).

Dopo il ’68 le riviste letterarie subiscono un netto ridimensionamento, una riduzione di attività accentuata dalla cessazione di «Quindici», fondata e diretta da Alfredo Giuliani e successivamente da Nanni Balestrini, uno dei più importanti periodici nell’ambito della ricerca e dell’impegno culturale, nemico del provincialismo, dell’establishment culturale, delle arretratezze del mondo accademico e del riaffermarsi dell’éngagément, ossia del fare politico fuso con quello poetico, che resta il motivo principale della sua scomparsa. Se «Uomini e Idee» tenta di frenare l’affermazione della “linea lombarda, negli anni ’70, l’«incertezza di poetiche e di elaborazione», l’invenzione “di un altro spazio poetico” ritrova una sua dimensione con «Altri Termini», rivista quadrimestrale di quaderni internazionali di letteratura (come cita il sottotitolo) fondata e diretta, a partire dal 1972, da Franco Cavallo, con il contributo di Felice Piemontese. Al pari di «Tam Tam» (rivista anch’essa nata nel ’72, fondata e diretta da Adriano Spatola e Giulia Niccolai), si riappropria – è il caso di dire – esclusivamente del “fare poetico”, attaccando la restaurazione e la “morte dell’arte”, ridando «più spazio (o, se vogliamo, più “verità”) a una storia della poesia fatta dalla poesia stessa, in una sua autonoma elaborazione di dati e di notizie» (A. Spatola, introd. a La ricerca della poesia. Poeti italiani degli ultimi anni, a c. dello stesso, in «La Battana», s.q.i., p. 37).

«Altri Termini» interviene «dove più bassa è la tensione, proponendo discussioni di carattere teorico sulle poetiche e sul fare poesia» (M. D’Ambrosio) su un modo «veramente nuovo di concepire il lavoro letterario» (F. Cavallo, Applicando il concetto di violenza, in «Altri Termini», n. 3, Napoli, maggio 1973, p. 5). E dimostra un bel coraggio andando controcorrente, in un periodo di abbandono delle ideologie, in quanto «[i]deologie e progetti letterari oggi è difficile metterne in piedi. Bisognerebbe credere nelle storie letterarie, nelle posizioni di punta o nelle battaglie delle idee» (A. Berardinelli, Effetti di deriva, introd. a Il pubblico della poesia, a c. dello stesso e di Franco Cordelli, Lerici, Cosenza, 1975, p. 9). Sin dai primi fascicoli la rivista di Cavallo riscopre nelle avanguardie storiche, e in modo particolare nel surrealismo, nella sua più vitale lezione, le istanze per una letteratura di ricerca, un’utopia del “nuovo”. Si tratta di un carrefour dove coesistono diverse esperienze sperimentali, con diversi denominatori culturali ed estetici, nel tentativo di arginare la “parola innamorata”, anticipatrice di un invertebrato postmoderno letterario.

«Altri Termini», dunque, a sentire i critici addentrati, trova subito la collocazione giusta, ponendosi in contrasto con la disoccupazione mentale e il “fuori” di «Continuum»: si svela e si denuncia, nel discorso del quotidiano, la condizione disperata di una scrittura bisognosa di apporto critico e penetrante, di un fare poetico «che presupp[onga] una materialità della scrittura» (M. Lunetta, Introd. a Poesia italiana oggi, a c. dello stesso, Newton Compton, Roma, 1981, p. 10). Ma ben presto l’aria che si respira è poco ossigenata; l’inquinamento lassativo e arrivista sembra inquinare un po’ tutti all’interno della rivista. I “distacchi culturali”, ossia le “incomprensioni” tra alcuni sodali incominciano sin dagli esordi. È il momento di marcare definitivamente la linea di condotta, di votarsi ad una nuova richiesta di poesia da ascriversi in un’autonomia di pensiero come nodo centrale che tenga fuori campo la contaminazione del “politico”, del mercato più vieto, sia pure prendendo atto della loro forza prorompente, contravvenendo a quanto stava accadendo, ossia a quella letteratura di consumo – nonché all’idea accademica dell’arte in genere – che sarà sempre attaccata dalla rivista.

In particolare, «Altri Termini» punta alla «elaborazione di uno spazio possibilmente alternativo rispetto a quello esistente» (F. Cavallo, Spazio, in «Altri Termini», n. 1, Napoli, maggio 1972, p. 11) attaccando coloro che fanno uso di una prosa da burocrati della repressione. Non si vuole più cedere «alla facile tentazione di un settarismo di maniera che, con il falso obiettivo della distruzione del museo e dell’accademia, in realtà mira proprio a questo: al museo e all’accademia» (ibid.); né a una falsa concezione del “nuovo”, simpatizzando coi grandi “messaggi” del Novecento, ma permettendo anche, con La regressione estetica di Antonio Testa, l’erosione di essi, compreso quel surrealismo che nutre, in qualche maniera, il nucleo centrale del discorso letterario della rivista di Cavallo che, tra cessioni e riprese arriverà fino agli inizi degli anni ’90 con la quarta e ultima serie.

Si arriva agli anni ’80, ad una letteratura “alternativa” si lancia dal ponte dell’avanguardia contro il postmoderno, configurandosi, anzi, continuando una presa di posizione contro il dominante “consumo lirico” e un’alterità proprie dell’avanguardia, una “contraddizione” che si è soliti definire «valorizzazione delle valenze ironiche, polemiche, dissacranti, autocritiche della scrittura, impegnata ad analizzare e ad oggettivare se stessa nonché a mettere in crisi il codice predeterminato dei suoi valori effettivi, sentimentali, autobiografici» (M. Lunetta, Un’allegria straziata dal dolore, co-introduz. a Poesia italiana della contraddizione. L’avanguardia dei nostri anni, antol. a cura dello stesso e di F. Cavallo, Newton Compton, Roma, 1989, p. 23).

Se gli anni settanta hanno sentenziato una totale trascuratezza nei confronti di una “letteratura alternativa” e antagonista per far posto agli intrallazzi più vieti, a un narcisistico individualismo e ad una conservazione/restaurazione dell’immobilità, gli anni ottanta hanno rigenerato il gusto del qualunquismo e “personalizzato” di fare letteratura. Dominio facile di ipnotizzatori televisivi, del demo-craxismo, della categoria del postmoderno, si è cercato di azzerare tutto in nome del dio danaro, di pacificare le azioni (le poche azioni degne di tale nome), un mutamento antropologico che ha colpito un po’ tutti. «Indubbiamente, in questi anni cosiddetti postmoderni l’idea stessa di conflitto sembra decaduta definitivamente (non già che i conflitti siano venuti meno; è venuta meno la prospettiva culturale e politica che sapeva riconoscerli). L’assenza di profondità, l’indebolimento della storicità, il nichilismo morbido dominanti hanno avuto anche questa conseguenza» (R. Luperini, Sì, siamo tendenziosi, in «Il Mattino – Libri & Arte n. 150», Napoli, 20 giugno 1989, pag. I). Insomma, gli anni ottanta, rifiutando le aggregazioni – importanti e vitali negli anni sessanta/settanta – hanno decretato una montagna di spazzatura, un appiattimento in un post dove «un po’ tutti vi sono proiettati e però non si sa ancora bene cosa sia» (G. Picone, Vedi alla voce post, intervista a Edoardo Sanguineti, in «Il Mattino – Libri & Arte, n. 172», Napoli, 2 gennaio 1990, p. 15).

Qualche accenno a uscire dall’anonimato, dalla solitudine viene dai festivals, che nei primi anni hanno una valenza importante e indispensabile, una forte aggregazione militante. E per un breve periodo ritorna il gesto poetico (o la nostalgia del gesto poi/etico), attraverso la voce del corpo, la performance. Nel discorrere alcune manifestazioni pubbliche tra le più importanti degli anni recenti (alcune serate di lettura poetica sulle terrazze di Castel dell’Ovo; una mostra di riviste napoletane d’avanguardia operanti negli anni sessanta e settanta, tra gli scenari liberty di Villa Pignatelli; un seminario sugli ultimi trent’anni di ricerca letteraria in Italia, nel superbo Castel Sant’Elmo, etc.) ci si rende conto della necessità di un ibridismo fluttuante, in grado di approfondire (creativamente) il carattere problematico del quotidiano, le ragioni profonde di una commistione di matrici diverse, in luoghi a volte angusti e umidi, dove le proposte non hanno bisogno di un’occasione particolare per poter esistere: lontano dai vettori dell’ossequio, delle antinomie, c’è la possibilità, in larga misura inesplicata, di concrescere, di scartare anche il più innocuo degli epigoni, la più temeraria delle omologazioni.

Queste manifestazioni si sintonizzano sulla stessa lunghezza d’onda, alimentate da una scrittura dell’hasard, produttrice di quella cultura innovativa che Napoli ha sempre cullato, «l’unico luogo d’Italia dove le posizioni poetiche avanguar-distiche hanno resistito» (R. Pennarola, Dietro la poesia, tutto, intervista a Romano Luperini, in «La voce della Campania», Napoli, novembre 1988), mentre in altri luoghi, quasi a contatto di gomito, una digressione da essa, per il predominio e la tutela di una scrittura d’illusioni, di messaggi ipnotici, continua a mietere vittime, ad annoiare con seminari accademici e un’editoria effimera. Il qualunquismo e i primi sentori di un postmoderno caotico mietono le prime vittime nella Napoli delle riviste letterarie: «ES.», una delle riviste più importanti del suo periodo, fondata nel 1974 da Sergio Lambiase e da Gian Battista Nazzaro, ma praticamente diretta da Glauco Viazzi, la mente pensante della rivista, all’inizio degli anni ’80 è costretta a cessare le pubblicazioni, anche se altre saranno le concause di tale decisione.

In realtà è un periodo, quello dell’inizio anni ’80 che, più che la mancanza di linguaggi appropriati da schierare coraggiosamente contro ogni idea conservatrice dell’arte, mancano gli strumenti idonei. Ad esempio, una grossa casa editrice, l’appoggio dei mass-media, e non ultima, una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza, l’emarginazione diventa di primaria importanza, l’unico pretesto per poter esister in cui altre riviste nascono e muoiono nel giro di pochi anni. I tempi che dovrebbero accoglierle sono strani e caotici. È in questo contesto che nascono «Terra del Fuoco», «Baldus» e «Oltranza», tre riviste di ricerca letteraria.

La più attenta a nuove proposte, passando da una poesia verbovisuale a un linguaggio materialistico, è «Terra del Fuoco» (aprile 1985), diretta da Carmine Lubrano, ma praticamente guidata dalle esperienze di Mimmo Grasso e Umberto Attardi, contribuisce in modo non trascurabile. La peculiarità di questa rivista è il confronto che di numero in numero si alimenta tra le più svariate discipline linguistiche e artistiche (la poesia lineare e visuale, la fotografia, la pittura), nonché lo studio dell’evolversi di altre culture. Intanto l’ondata di un’ipotesi di scrittura materialistica, sperimentale o contraddittoria che dir si voglia, ormai è pratica consolidata tra una certa area culturale napoletana. «Terra del Fuoco», che delle situazioni circostanti è stata sempre attenta osservatrice, ospita, sul numero 15-16-17, un manifesto del gruppo di «Quaderni di Critica», Allegoria e Antagonismo, che ripropone, appunto, un’ipotesi di scrittura materialistica, iperbole propulsiva dell’allegoria benjaminiana.

Il dualismo in questione è innanzitutto una polemica tra i «Quaderni di Critica» e la redazione di «Baldus» (rivista semestrale di letteratura nata nel 1990, edita dall’editore Pellicani di Roma e redatta da Mariano Baino, Biagio Cepollaro e Lello Voce, tre giovani napoletani provenienti da «Altri Termini», la rivista fondata e diretta da Franco Cavallo), accesasi all’indomani della critica rivolta, attraverso il secondo fascicolo di «Baldus», al volume Gruppo 93. La recente avventura del dibattito teorico-letterario in Italia (a cura di Filippo Bettini e Francesco Muzzioli, Piero Manni, Lecce, 1990). Al libro in questione si contesta innanzitutto un uso fazioso e discriminante dell’allegoria, «di sovrapporre la loro teoria a quella dei poeti (soffocando le voci [si pensa] di questi ultimi in nome del loro personale punto di vista e […] di sfruttare il richiamo alla nuova generazione per fini poco chiari di auto-propaganda pubblicitaria e di promozione del libro» (F. Bettini, Ancora sul “Gruppo 93”:…, ivi, p. 16)

Ciò che s’imputa a «Baldus», invece, è di aver propugnato un postmodernismo critico inesistente e di maniera, tendenzioso e maligno, una formuletta per stare sia con gli uni sia con gli altri, una «miseria ideale di chi si è limitato a dichiarare le proprie improbabili ragioni di estraneità al fenomeno dell’avanguardia, senza fornire ulteriori e più convincenti spiegazioni dei motivi effettivi del proprio “sperimentare”» (F. Bettini, M. Carlino, A. Mastropasqua, F. Muzzioli, G. Patrizi, Allegoria e Antagonismo, in «Terra del Fuoco», n. 15-16-17, cit., p. 8).

Noi che siamo comunque per l’avanguardia, per una scrittura intraverbale, sperimentale, contraddittoria e antagonista, lontana dall’arcadia del postmoderno, non sappiamo proprio che dire di queste scaramucce tra persone destinate comunque a soccombere di fronte a una realtà tragica, che farebbero bene a unire le armi (ed affilarle!, sì, affilarle!) contro il dilagare della stupidità poetica. Ancora una volta, al centro del dibattito letterario c’è il postmoderno, la sua conclamata tendenziosità all’assoluto e alla poca disponibilità nell’affrontare le espressioni “reali” della vita. Ancora una volta le scaramucce perdono di vista il vero motivo del fare poetico.

Si parte col denunciare l’area «neo-orfica o innamorata, in quanto portatrice di istanze teoriche restaurative» (F. Cavallo, pref. a Coscienza & Evanescenza. Antologia di poeti degli anni Ottanta, a c. dello stesso, S.E.N., Napoli, 1986, p. 12), col spostare il baricentro verso un’area culturale «intesa a rifiutare l’esistente, a trasgredire l’autorità del già dato e a smascherare, senza tregua, le false apparenze della società contemporanea» (F. Bettini, Proposte innovative contro la “restaurazione” degli anni ’70, in Aa. Vv., Letteratura degli anni Ottanta, a c. di F. Bettini, M. Lunetta e F. Muzzioli, Bastogi, Foggia, 1985, p. 21). Si avalla, raccogliendo una parte del “Gruppo ’93”, oltre che una scrittura materialistica, l’uso dell’allegoria, di quell’allegoria ridefinita da Benjamin, nonché l’uso del realismo allegorico sanguinetiano, per una scrittura oggettuale, e si ribadisce la lotta all’ideologia del postmoderno, del poetese.

Con gli anni Novanta la scrittura – specie quella poetica – viaggia nel misterioso, nell’effimero intimismo, con un’etichetta mitologica e ipnotica, frenata da un vissuto di tipo “usa e getta”. «Manca nelle riviste che oggi si occupano di poesia – dirà il compianto Luciano Caruso – ma anche spesso nelle altre, un nucleo di idee, un progetto lucidamente perseguito di messa in discussione del mondo sia pure sub specie aestheticitatis, che riteniamo sia stata la lezione più autentica che la poesia moderna ci ha dato almeno da cento anni a questa parte. Dopo i professionisti in poesia moderna sono venuti i professorini in poesia moderna, così invece di andare oltre, vincere e superare il limite dell’esistente, che era stata l’unica indicazione possibile venuta dalla sperimentazione abortita degli ultimi decenni, si è definitivamente perduta la capacità e la propensione al dispendio che è propria della poesia» (L. Caruso, La poesia nelle riviste d’oggi, in «Terra del Fuoco», n. 5-6, s.d., p. 58). Che strazio, dunque, gli anni Novanta! Col ritorno all’antico, ci si privatizza in gruppuscoli/riviste, in piccoli clan, per cui alla sperimentazione, all’avanguardia, alla letteratura in genere, si dà un senso casalingo amichevole rasserenante, inspiegabilmente a/sacrificale. Pertanto non si riesce ad annullare la distanza che ci separa dall’indispensabile azione poi/etica, da una quotidianità consacrata e riverente, in nome del dio denaro, del più basso e vieto profitto. Dispiace solo dover annotare, man mano che s’indaghi in questa babele di riviste, la morte di alcune davvero interessanti o almeno con una progettualità “non comune”. Dunque, questi sono gli anni in cui una rivista progettuale è destinata a cedere il passo. E allora non può meravigliarci più di tanto se una rivista, ad es., come «Plural», diretta da Enrico D’Angelo e Gabriele Frasca, che nello spingersi ben al di là delle apparenze, proponendo tra l’altro incursioni largamente argomentate nella letteratura araba, quasi del tutto ignorata dai grandi circuiti editoriali napoletani e no, dà qualcosa di diverso a un ambiente stantio e disattento alla novità, è costretta a sospendere le pubblicazioni.

Stessa sorte tocca, ma per motivi diversi, all’ultima rivista di cui ci occupiamo in queste nostre puntate, «Oltranza», diretta da Ciro Vitiello e pubblicata da Alfredo Guida editore. Nonostante vanti in redazione elementi che hanno fatto la storia della letteratura degli ultimi tempi, non solo napoletana (Franco Capasso, Carlo Felice Colucci, Stelio Maria Martini, Gian Battista Nazzaro, Antonio Spagnuolo), sostenuti da una propulsione di “giovani ” poeti (Alessandro Carandente, Wanda Marasco, Giorgio Moio, Marisa Papa Ruggiero), non è andata al di là della pubblicazione di tre numeri. Con una redazione composta da molte “prime donne” e diversificata dalle origini antitetiche di alcuni, spesso conflittuali, non si poteva certo andare lontano. Tutti “professori” e “professorini” di lettere! Direbbe il mio amico Caruso. Sottace una specie di regola non scritta in seno alla redazione: si attende che l’altro faccia le cose anche per te, un modo di pensare non distante dall’andamento che circola in città, un’inerzia che alimenta un accumulo di problemi, soprattutto sociali, di cui oggi siamo costretti ad affrontare in continuo stato di allerta. Se poi ci aggiungiamo un direttore presenzialista, egocentrico, il quadro fallimentare è bello che delineato. Eppure le promesse e le dichiarazioni, sin da subito si presentano lusinghiere e speranzose: «il terreno dell’avanguardia ci alimenta ancora fecondamente […] [,] il nostro sguardo è desideroso di spaziare oltre i limiti dove i tempi ci comprendono, dove i deserti ci attirano, dove altri sguardi ci lusingano» (C. Vitiello, Editoriale, in «Oltranza», n. 1, Alfredo Guida Editore, Napoli, marzo 1993, p. 3). Solo che lo sguardo pur desideroso di spaziare oltre i limiti, resta solo un desiderio che non riesce a comprendere il tempo in cui vive.

Per il resto vi rimandiamo alla lettura del libro e ai testi poetici dei poeti ospitati: Mario Diacono, Stelio Maria Martini, Luciano Caruso, Leonardo Sinisgalli, Felice Piemontese, Franco Cavallo, Raffaele Perrotta, Franco Capasso, Eugenio Lucrezi, Corrado Costa, Tommaso Ottonieri, Gabriele Frasca, Biagio Cepollaro, Lello Voce, Mariano Baino, Costanzo Ioni, Anna Santoro, Pasquale Della Ragione, Carmine Lubrano, Ferruccio Palma, Michele Sovente, Pablo Visconti, Luigia Sorrentino, Rina Li Vigni Galli, Maria Arfè, Ferdinando Grossetti, Lucia Dell’Anno, Oretta De Marianis, Mario Lunetta, Marisa Di Iorio, Antonio Spagnuolo, Ariele D’Ambrosio, Salvatore Di Natale, Carlo Bugli, Raffaele Piazza, Ugo Piscopo, Orazio Faraone, Wanda Marasco, Marisa Papa Ruggiero, Ciro Vitiello.

Eroe-Limite

Eroe-Limite

di Simona Carretta

di Simona Carretta

di Franco Buffoni

di Franco Buffoni