di Francesco Ottonello

«La trilogia dell’Orestiade è probabilmente il pezzo del teatro greco che io amo di più, o perlomeno che ho amato di più»[1], con queste parole Pasolini si espresse in un’intervista per raccontare del suo incontro con la trilogia di Eschilo, il primo padre della tragedia occidentale. La traduzione pasoliniana, che si svolse nel giro dei pochi mesi concessigli (tre circa) e fu consegnata il 15 gennaio 1960 a Vittorio Gassman che gliela propose, rappresenta un punto di svolta nella biografia artistica dello scrittore.

Risaputa è la presenza del mondo antico nell’opera pasoliniana, studiata approfonditamente riguardo la grecità nel notevole saggio La Grecia secondo Pasolini di Massimo Fusillo (1996), che sottolinea il carattere ossessivo e l’ecclettismo intermediale nella ripresa di motivi legati soprattutto al mito, al rito e al sacro. Basti pensare alle peculiari reinterpretazioni delle tragedie greche in chiave cinematografica quali Edipo Re (1967), Appunti per un’Orestiade africana (1968-1969), Medea (1970), lo spettacolo teatrale Pilade (1966-1967). Meno nota forse, ma particolarmente interessante, è l’attività di traduttore di Eschilo, nello specifico dell’Orestea, o Orestiade come Pasolini stesso preferiva chiamarla. Ci si può legittimamente chiedere se la trilogia tragica portata in scena il 19 maggio 1960 al teatro di Siracusa (per l’INDA) possa essere ancora la stessa opera dell’autore greco, o meglio – se non la stessa – un’opera che seppure trasposta in altra lingua ed epoca, in maniera originale e ricreativa, sia ascrivibile all’autorialità eschilea. La risposta non è certo immediata e a questo interrogativo è dedicato il mio saggio intitolato Pasolini traduttore di Eschilo. “L’Orestiade”. Possibilità e limiti traduttivi nella tragedia greca (GRIN Verlag, 2018), da cui cercherò di mettere in luce qui alcuni punti.

Necessaria una premessa circa l’occasione di tale operazione. Difatti, non fu propriamente Paolini sua sponte a decidere di prendere tra le mani il testo eschileo, per renderlo in un nuovo habitus, ma l’opportunità nacque per un evento che potremmo dire fortuito, ovvero la richiesta da parte di Gassman di tradurre l’intera trilogia per una messa in scena che avvenne sotto la regia di Gassman stesso e Luciano Lucignani, rientrando all’interno del progetto di Teatro Popolare di Gassman. La scelta di Pasolini come traduttore atipico – in linea con gli scopi di una netta e intransigente interpretazione “storica” – fu ricercata dai registi, che rifiutavano una resa “archeologica” o “estetica”, condividendo le teorie marxiste contenute nell’Aeschylus and Athens (1941) di G.D. Thomson. Al di là di ciò, come sottolinea l’autore nelle Nota del traduttore[2], seppure il pretesto fosse allora «in un certo senso causale», «non è stato un caso» decidere di tradurre l’opera. Nella stesa intervista già citata Pasolini dichiarò:

«Da allora ho cominciato ad avere per il teatro greco un amore che è rimasto per molto tempo come sopito in me, ed è improvvisamente rifiorito con violenza e addirittura con irruenza in questi ultimi due anni [1966 e 1967] in cui ho scritto io stesso per il teatro, e scrivendo per il teatro sono stato incapace di uscire dallo schema del teatro greco».

Infatti proprio dal 1960, a partire da questa traduzione, ci fu il fiorire di lavori ispirati più direttamente dalla grecità, che comprende l’opera cinematografica e teatrale, ma anche il romanzo incompiuto Petrolio, considerato dall’autore come un poema «che avrebbe dovuto contenere delle strane Argonautiche»[3] oltre che dei «versi greci della parata dell’Iliade – o latini dell’Eneide»[4]. Inoltre, il 1960 coincise con la “conversione” all’attività di regista cinematografico (iniziò a scrivere il soggetto di Accattone), capitale nel suo percorso artistico, poiché l’espressionismo finisce quando inizia il cinema, il cosiddetto “cinema di poesia”, rappresentante nella visione pasoliniana una forma esasperata di espressionismo. Proprio un gusto espressionistico, in parte, può essere visto come una delle cifre stilistiche del suo dibattuto lavoro traduttivo, caratteristica propria anche delle raccolte poetiche precedenti alla sua Orestiade.

Tralascerò in questo contesto di parlare estesamente delle accese polemiche circa l’operazione pasoliniana, che indubbiamente a livello di messa in scena ebbe un grande successo di pubblico, come riportato da un giovane Andrea Camilleri per “RADIOCORRIERE TV” (N° 12 del 18.06.1960):

«Gli spettatori del Teatro Greco usano comprare, assieme ai cuscini, anche il volumetto della traduzione e con esso si comportano un po’ come i frequentatori dei teatri lirici. Negli anni scorsi abbiamo avuto modo di osservare come il volumetto si rivelasse in certi momenti indispensabile per la comprensione delle battute e non per difetto d’acustica o di dizione ma proprio perché i traduttori, rispettosi del testo originale, si erano preoccupati più della fedeltà filologica che non della necessità di far chiaramente capire quanto veniva detto. Quest’anno invece il volumetto, durante gli spettacoli, è rimasto chiuso sulle ginocchia dello spettatore».

Questo fatto, seppure eloquente, non è necessariamente indice di quella mancanza di fedeltà all’opera eschilea che gli verrà rimproverata da alcuni filologi, quali al tempo Enzo Degani (1961) e più recentemente da Federico Condello (2012), e che verrà apprezzata, invece, da altri studiosi più sensibili al contesto realizzativo della traduzione (quali Nadia Fagioli, Umberto Albini, Massimo Fusillo, Paolo Lago). Questa bipartizione della critica non deve sorprendere, dato che in primis ciò che è fonte sotterranea di contese dialettiche e divergenze è spesso proprio il manchevole accordo sul concetto di fedeltà di una traduzione e sulle possibilità e i limiti che un traduttore debba costringersi a rispettare. Risulta fondamentale considerare, infatti, la differenza di una traduzione eseguita per ambienti settoriali, o non pensata per una sua messa in scena, da quella realizzata per un evento teatrale, atta a trasmettere qualcosa anche a livello più immediato per avere un riscontro positivo. Per riuscire in ciò ed espletare la «valenza teatrale»[5] (Albini), una traduzione non può che essere viva a livello linguistico e stilistico, ovvero utilizzare una lingua contemporanea, inserendosi nel contesto realizzativo con un senso del presente.

Ora, possiamo addentraci nelle modalità con cui Pasolini si avvicinò ad Eschilo; come rapportarsi a un testo classico, con quale coraggio e con quale umiltà, con quale ardore e con quale timidezza? Questo pare essere l’originario interrogativo con cui dovette scontrarsi Pasolini per l’approccio a questa traduzione incentrata sulle vicende mitologiche di Oreste.

La prima parola chiave che nella pagina iniziale della Nota del traduttore compare ben tre volte è infatti «istinto»: non potendo che essere «impreparato» di fronte a un confronto di tale portata e da condurre in così breve tempo, il poeta scommise sul suo istinto, sull’enthusiamós, sulla propria naturale vicinanza alla sensibilità dell’opera eschilea e sui mezzi tecnici atti a realizzare tale traduzione, ovvero la lingua del suo idioletto. Al poeta, quasi come se non avesse altra scelta per una resa ottimale, «non […] è restato che seguire il […] profondo, avido, vorace istinto», fruendo dei tre testi consultati per la traduzione (francese, inglese, e italiano, rispettivamente a cura di Paul Mazon, George Thomson, Mario Untersteiner) con la «brutalità dell’istinto», e «nei casi di discordanza, sia nei testi, sia nelle interpretazioni» fare «quello che l’istinto […] diceva». A proposito di un mezzo espressivo da egli posseduto e utilizzabile per questa traduzione, ovvero fondamentalmente l’«italiano […] delle Ceneri di Gramsci», egli aggiunge: «sapevo (per istinto) che avrei potuto farne uso».

Tuttavia, accanto all’istinto, che rappresenta la fase dell’impulso, si può notare un momento di pausa, meditazione, ragione, che si esplica quando egli decide di «combattere» pazientemente contro l’istinto, quando compare «la timidezza di fronte a un grande testo […], che si presenta sotto l’aspetto linguistico dell’inibizione alla traduzione», quando procede «limando» il «sapore» istintivo della prima stesura, quando attua una «correzione di ogni tentazione classicista», seppure «disperata».

Come nella produzione artistica pasoliniana e nell’esistenza stessa condotta dal poeta, è riscontrabile anche in questa operazione un binarismo dialettico che tentenna, oscilla, entra in crisi, si contraddice e fa della contraddizione la sua caratteristica, tanto da essere spesso refrattario ad una sintesi, ad un terzo momento. Ciò nonostante, in questo caso il “terzo momento” è il risultato traduttivo, la trasposizione di una trilogia, in cui nelle Eumenidi – col termine della catena di espiazioni che verte da più generazioni sugli Atridi – «le Maledizioni si trasformano in Benedizioni», ciò che si rivelerà poi essere per l’ultimo Pasolini “apocalittico” solo una grande illusione per il presente. Il finale dell’Orestiade – a differenza dell’Edipo Re sofocleo e della Medea euripidea – si conclude con un finale positivo e redentivo, non è un caso infatti che il film pasoliniano a riguardo non sia mai stato portato a compimento, sfociando soltanto nella forma aperta e in-concludibile degli Appunti per un Orestiade africana. Ed anche nel Pilade, che è l’altra delle tre opere pasoliniane ispirate al mito di Oreste e quella più mitopoietica in assoluto – una personale ed inventata continuazione della trilogia greca – l’utopia della sintesi rappresentata dalla trasformazione delle Erinni in Eumenidi è incrinata; rimanendo sospesa nell’incertezza, nel dubbio. Tuttavia, in quel momento, la visione del poeta era ancora nutrita da un’idea di tempo lineare, da una speranza, da un’utopia, e la lettura dell’episodio delle Eumenidi e del suo acme, ovvero «quando Atena istituisce la prima assemblea democratica della storia», al poeta «dà una commozione più profonda e assoluta» di qualsiasi vicenda di alcun’altra tragedia.

Non mi soffermerò qui troppo a lungo sull’interpretazione ideologica. Mi limito a evidenziare che Pasolini elaborò una vera e propria reinterpretazione personale, pur rimanendo influenzato dall’ipotesi di Thomson per cui il mito di Oreste rappresenterebbe il passaggio da una civiltà prerazionale e tribale basata sul ghenos e retta da un ideale di vendetta, a una società civile e democratica retta da un’ideale superiore di giustizia. Nonostante Pasolini affermasse la preminenza assoluta del significato politico nella tragedia eschilea, la politicità dell’opera non appare esclusiva o limitante, anzi, a mio avviso presuppone una dimensione antropologica. Infatti, all’interpretazione pasoliniana si può meglio associare quella antropologica di Johann Jakob Bachofen, che colse nella trilogia eschilea l’avversato passaggio da diritto matriarcale a diritto patriarcale e per cui la legge materna verrebbe dal basso, da una realtà più ctonia del mondo naturale, mente il Dio padre dall’alto, da un’idea di natura/realtà celeste.

Al di là dell’interpretazione ideologica, fu proprio la traduzione in sé a presentarsi come totalmente nuova rispetto alle precedenti. Per prendere in esame il punto di vista stilistico e inquadrare la tipologia di traduzione eseguita da Pasolini sono illuminanti le parole da egli pronunciate nella già precedentemente citata intervista:

«Ho cercato di ridare il testo greco non attraverso una traduzione letterale, che è impossibile, perché i significati delle parole cambiano in ogni era, e non ho cercato nemmeno una mediazione classicistica, ho cercato solo di rifare una traduzione un po’, come si dice, per analogia».

È chiaro da questo passo che Pasolini rifiutò una traduzione più letterale, non ritenendola di giovamento alla restituzione del senso profondo dell’opera, oltre che impossibile per lo scopo prefissato. Pasolini mirava infatti a valorizzare l’incontro/scontro tra la poetica del traduttore e la poetica del tradotto. Attraverso un processo di varie sostituzioni per «analogia», puntava a «ridare il testo greco» e non a esprimere meramente sé stesso o una sua propria e originale ideologia. Difatti, egli rivive personalmente nell’intimo il testo eschileo per arrivare all’Einfühlung[6], traduce entusiasmandosi. Seguendo il procedimento descritto da Steiner in After Babel (1975), prima dell’«incorporazione» e dei finali «restituzione» o «reciprocità» e dopo l’iniziale «fiducia», è ben descritta da Pasolini stesso la fase di vera e propria «aggressione»[7] al testo eschileo, la quale non è finalizzata a disintegrare, ma a preservare. Egli infatti scrive nella nota di essersi «gettato sul testo, a divorarlo come una belva, in pace: un cane sull’osso, uno stupendo osso carico di carne magra, stretto tra le zampe, a proteggerlo, contro un infimo campo visivo».

Nonostante l’istintività e la consonanza con il sentire eschileo (Pasolini in conclusione alla Nota del traduttore scrive che Eschilo è «un autore come io vorrei essere») permangono delle problematicità all’interno del processo traduttivo. Un problema fortemente percepito è quello del linguaggio, poiché mancava un autentico italiano parlato e Pasolini non voleva di certo utilizzare un linguaggio retorico e altisonante, quale quello adoperato da Ettore Romagnoli (1921, traduzione in endecasillabi). Il testo eschileo non è pomposo o ampolloso come saremmo portati a pensarlo, ma denso concettualmente e scarno allo stesso tempo, ovvero per Pasolini «estremamente strumentale, talvolta fino a una magrezza elementare e rigida» con «una sintassi priva degli aloni e echi» a cui il classicismo ci ha abituati. Pertanto, egli tende a «modificare continuamente i toni sublimi in toni civili» e «da ciò un avvicinamento alla prosa, all’allocuzione bassa, ragionante»[8]. Ciò non significa volgarizzare o appiattire il testo; la sua operazione traduttiva è pur sempre poetica tanto nella sostanza quanto nella forma, poiché utilizza versi liberi e la traduzione seppure si avvicini alla prosa, rimane poesia. La poeticità è conservata attraverso riproduzioni di figure retoriche quali assonanze, allitterazioni, parallelismi ed impiego, talvolta, di termini preziosi vicini alla poesia ermetica. Ben riscontrabile nella traduzione di Pasolini è la tecnica che Franco Fortini chiamerebbe «compenso poetico»[9], per cui il traduttore non può riprodurre gli stessi effetti espressivi dell’originale, ma può riprodurne di nuovi cercando di compensare la perdita. Secondo questa modalità compensativa, «il traduttore attinge ad un repertorio personale di forme e stilemi e procede ad una loro combinazione in presenza, o in occasione, del testo che traduce» e poiché «la traduzione costituisce un nuovo testo, il problema di quest’ultimo è un problema di forma e di stile e quindi di pienezza o solidità o embricazione o attitudine centripeta del nuovo testo».

Una cospicua dose centrifuga è innegabile nella traduzione pasoliniana, come anche un considerevole utilizzo di “parole chiave” tipiche della propria poetica, quali «ossesso»[10] (Eum. v. 83, v. 236, v. 306, v. 859), «impuro» (Eum. v. 204, v.237) con i corrispettivi corradicali, che traducono svariati termini eschilei. In più, per rafforzare i concetti espressi e veicolarli in modo più immediato, è indicativo il fatto che si utilizzi spesso il discorso diretto, anche quando nell’originale greco era presente la forma indiretta. Ancora, Pasolini spesso ricrea le immagini eschilee e trasforma i concetti, per renderli autentici di nuovo, con parole più vicine a un pubblico degli anni Sessanta.

Dobbiamo ricordare, infatti, che il testo dell’Orestea fu composto da Eschilo, oltre che con un senso politico più universale, anche con uno maggiormente legato allo specifico contesto di realizzazione, ovvero la democrazia ateniese in un momento di forte tensione tra forze progressiste e conservatrici. Il 458 a.C. fu l’anno della prima messa in scena alle Grandi Dionisie, ed essa è da intendersi come un “rito teatrale”, con legame alla sfera religiosa ed allo stesso tempo con una valenza civica, in quanto il teatro diventava una piazza cittadina, luogo di discussione della vita politica e culturale della polis ateniese; un luogo in cui il passato mitico a cui la tragedia si riferisce veniva percepito come la rappresentazione trasfigurata della società ateniese. Proprio per dare concretezza alla sua interpretazione ideologica, Pasolini utilizza l’espediente linguistico della sostituzione per «analogia» in modo sorprendente, distaccandosi dall’originale testo eschileo, a volte in maniera azzardata. Essa diede adito alle astiose recensioni da parte dei rappresentanti della filologia tradizionale, rimanendo spesso incompresa e non contestualizzata (al di là di sbrindellature grammaticali sporadiche e talvolta stretta aderenza alle traduzioni altrui più che al testo greco).

Qui, non posso addentrarmi nell’analisi del testo greco e pasoliniano (per cui rimando alla lettura dell’intero mio saggio Pasolini traduttore di Eschilo), limitandomi a pochissimi esempi. È interessante notare come il traduttore si sia comportato nei confronti di termini ed espressioni più strettamente legati al contesto mitologico e religioso dell’epoca di realizzazione. Essi vengono in genere omessi, oppure modificati, proprio perché troppo stranianti ed intesi come ostacolo ad un’immediata comprensione. Esempi emblematici della sua creatività attualizzante si colgono quando decide di tradurre logos con «storia sacra» (già dal v. 4) e Zeus con «Dio» (già dal v. 17), rendere la Pizia con «religiosa», trasformare i “templi” in «chiese», o ancora inserire nella processione finale del coro nelle Eumenidi l’iterata esclamazione «Osanna». Questi pochi elementi presi ad esempio, considerabili “incongruenti” dai puristi, nonostante facciano parte di un lessico di eredità cristiano-cattoliche, sono piuttosto da vedersi solo come analogie sostitutive per attualizzazione, che trovano giustificazione nell’interpretazione ideologica di Pasolini. Viene rimarcata da egli stesso l’allusività del testo eschileo, per una traduzione che potrebbe essere definita anti-filologica secondo una definizione classica della filologia, ed assimilabile quindi, seguendo la storica dicotomia, a una “bella infedele”. Tuttavia, spesso è sfuggito nell’analisi di una tale soggettività traduttiva, il fatto che “soggettività” non è sinonimo di “infedeltà” e che la traduzione di Pasolini non aveva un “obiettivo filologico”. Non bisognerebbe dimenticarsi, infatti, che tradurre significa anche interpretare e che la ricerca di una resa puramente filologica e letterale potrebbe finire proprio, in taluni casi, con lo smarrire il fulcro di un testo poetico. Pertanto, in questo caso, ritengo assai confacente utilizzare il lessico di Franco Buffoni a riguardo, ovvero il termine «lealtà»[11] come sostitutivo di “fedeltà” al testo.

Concludendo, da una parte, risulterebbe banalizzante e limitante – volendo stabilire “una volta per tutte” chi sia Eschilo e cosa sia la sua opera – definire il concetto stesso di fedeltà[12] (o tradimento) in traduzione, dall’altra, non sarebbe forse nemmeno corretto tentare di individuare una sola e unica lettura – immobile per sempre – di un testo letterario. Nonostante una dimensione di perdita e rottura, il “rapimento appropriativo” di chi traduce può lasciare all’originale un residuo dialetticamente enigmatico, al punto che l’opera tradotta può venirne anche intensificata. Ricollegandomi a Jacques Derrida, in qualche modo un testo vive sopravvivendo e per sopravvivere deve presentare anche un carattere di intraducibilità, accanto ad uno di traducibilità, dunque «l’originale si dà modificandosi; questo dono non è un oggetto dato, vive e sopravvive in Mutazione»[13]. Concludo, ricordando il concetto di hospitalité langagière di Paul Ricoeur, per cui «al piacere di abitare la lingua dell’altro corrisponde il piacere di ricevere presso sé, nella propria dimora d’accoglienza, la parola dello straniero»[14]. A fronte di tutto ciò, parlerei di un “incontro trasformazionale” tra due autori, che può dare vita a un’opera antica e nuova allo stesso tempo. La dizione e il senso dell’opera eschilei, di cui Pasolini si appropria, subiscono una metamorfosi per venire ad integrarsi con l’idioletto ed un significato pasoliniani, e che questo lo si voglia considerare fedeltà o tradimento, in fondo, è solo una questione di prospettive.

Riporto, dunque, un curioso caso di consonanza, a partire dai vv. 932-937 di una delle parti focali del canto commatico delle Eumenidi, in cui da “metapoeta” Pasolini esprime in sintonia con Eschilo la sintesi utopica tra cultura arcaica e razionale:

«Chi non capisce che è giusto accettare

tra noi queste primordiali divinità,

non capisce i contrasti della vita:

è la barbarie dei padri che si sconta

davanti ad esse: e un’inconscia empietà,

malgrado i gridi della sua coscienza,

può portarlo a un’oscura rovina».

Tali versi, i quali sono al “limite della riscrittura”, mi hanno riportato al finale del pasoliniano Il canto popolare (1952-1953), per la presenza dell’interazione contrastata tra «incoscienza» e «coscienza» nella «storia» dell’«Uomo», oltreché di termini ricorrenti anche nell’opera eschilea, quali «violenza», «memoria», «ansia di giustizia»:

«Nella tua incoscienza è la coscienza

che in te la storia vuole, questa storia

il cui Uomo non ha più che la violenza

delle memorie, non la libera memoria…

E ormai, forse, altra scelta non ha

che dare alla sua ansia di giustizia

la forza della tua felicità,

e alla luce di un tempo che inizia

la luce di chi è ciò che non sa».

Eschilo nell’intera trilogia scelse di far leva sull’emotività, raccontando una serie mitologica di luttuose lacerazioni giunte a ricomposizione solo nel finale, per proporre non una creazione ex novo, ma una rifondazione etico-religiosa dello Stato. Pasolini riconobbe tale progetto di sintesi come fulcro, lo fece suo per poi riprodurlo. Lo universalizzò, allo stesso tempo attualizzando quello che individuò come senso profondo della tragedia eschilea; realizzando, in definitiva, una traduzione a cui si può imputare il difetto di distaccarsi dal testo fonte, ma a cui non facilmente si può negare il pregio di avere tradotto un Eschilo poeticamente vitale.

[1] Intervento di Pasolini sulla rubrica radiofonica a cura di Ruggero Jacobbi Le belle infedeli, ovvero i poeti a teatro, RAI, gennaio 1968.

[2] Nota del traduttore, in P.P. PASOLINI, ESCHILO, Orestiade, Einaudi, Torino 1960, 19882.

[3] M. FUSILLO, La Grecia secondo Pasolini, La nuova Italia editrice, Scandicci (Firenze) 1996 (20072), p. 6.

[4] PASOLINI, Romanzi e racconti, a cura di W. Siti e S. De Laude, in Pasolini. Opera completa, Mondadori, Milano 1998, p. 1659.

[5] U. ALBINI, Il banco di prova delle Coefore, in La traduzione dei testi teatrali antichi, Atti del VII Convegno internazionale di studi sul dramma antico. «Dioniso», 50, 1979, p. 51.

[6] L’Einfühlung indica «il raggiungimento del senso interno dell’opera» ed è «un atto sia linguistico che emotivo», in G. STEINER, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Garzanti, Milano 1994 (19751), p. 52.

[7] STEINER 1994 (19751), pp. 354-490.

[8] PASOLINI 1960 (19882), p. 176,

[9] F. FORTINI, Lezioni sulla traduzione, Quodlibet, Macerata 2011 (19891), pp. 124-125.

[10] Cfr. FUSILLO 1996, pp. 205-206: «L’ossessione è infatti un termine chiave di tutta l’opera pasoliniana, legato alla sfera emotiva, all’indistinzione logica dell’inconscio, alla barbaricità astorica dei sottoproletari, alla ripetizione del rito e del sesso».

[11] «Il termine fedeltà connota guanciali, lenzuola e sotterfugi; il termine lealtà due occhi che fissando altri occhi dichiarano amore ammettendo un momentaneo “tradimento”»; in F. Buffoni, Una piccola tabaccheria. Quaderno di traduzioni, Marcos y Marcos, Milano 2012, p. 14.

[12] Cfr. STEINER 1994 (19751), p. 361: «L’intera formulazione, così come l’abbiamo trovata ripetutamente nelle dispute sulla traduzione, è disperatamente vaga. Il traduttore, l’esegeta, il lettore è fedele al proprio testo, dà una risposta responsabile, soltanto quando cerca di ristabilire l’equilibrio delle forze, della presenza integrale, che la comprensione appropriativa ha sconvolto. La fedeltà è etica, ma anche, nel senso pieno del termine, economica».

[13] J. DERRIDA, Psyche. Invenzione dell’altro, Jaca book, Milano 2008 (19871), p. 242.

[14] P. RICOEUR, La traduzione. Una sfida etica, a c. di D. Jervolino, Morcelliana, Brescia 2001, p. 50.

di Andrea Inglese

di Andrea Inglese

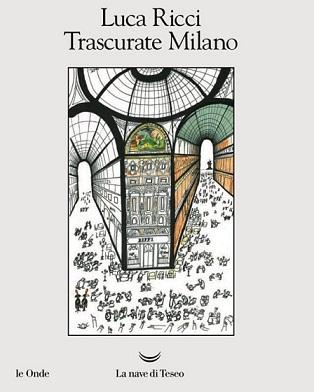

C’è una certa continuità tra i monologhi sul sesso, sulla coppia, come se queste coppie di amanti trasmigrassero tra i letti nelle stanze di alberghi tra un libro all’altro per proseguire un unico trattato teorico (vedi la figura bianciardiana di uno dei racconti de I difetti fondamentali, ma anche certe pagine de Gli autunnali) per le quali si può dire che esista un unico libro che Ricci sta scrivendo, tessendo, con ostinata vocazione. Al recensore si chiede, di solito, di dare anche un accenno di trama senza rovinare il gusto della sorpresa, e allora dirò solo che c’è una ragazzina violenta e nichilista che si fa molestare in metropolitana, uno sporcaccione fedifrago con moglie, figlia e amante storica che molesta la ragazza per un confuso male di vivere, una città capitale morale (ora non ricordo bene i dati sul consumo di cocaina a Milano, ma fa niente…) ritratta nel precipizio del Natale, distopia dei buoni sentimenti commerciabili, con una luce esatta (ecco un altro tratto caratteristico di Ricci: usare la luce per descrivere l’urbanità).

C’è una certa continuità tra i monologhi sul sesso, sulla coppia, come se queste coppie di amanti trasmigrassero tra i letti nelle stanze di alberghi tra un libro all’altro per proseguire un unico trattato teorico (vedi la figura bianciardiana di uno dei racconti de I difetti fondamentali, ma anche certe pagine de Gli autunnali) per le quali si può dire che esista un unico libro che Ricci sta scrivendo, tessendo, con ostinata vocazione. Al recensore si chiede, di solito, di dare anche un accenno di trama senza rovinare il gusto della sorpresa, e allora dirò solo che c’è una ragazzina violenta e nichilista che si fa molestare in metropolitana, uno sporcaccione fedifrago con moglie, figlia e amante storica che molesta la ragazza per un confuso male di vivere, una città capitale morale (ora non ricordo bene i dati sul consumo di cocaina a Milano, ma fa niente…) ritratta nel precipizio del Natale, distopia dei buoni sentimenti commerciabili, con una luce esatta (ecco un altro tratto caratteristico di Ricci: usare la luce per descrivere l’urbanità). di Fabrizio Bajec

di Fabrizio Bajec di Francesca Matteoni

di Francesca Matteoni