di Helena Janeczek

Dopo due anni d’attesa credevo che era fatta. Il decreto prefettizio firmato in data 12 aprile e notificato il 23 maggio dal mio comune di residenza, comunicava che mi è stata “conferita la cittadinanza italiana”. Ero così euforica che mi sono illusa di poter votare subito. “Deve aspettare il giuramento” m’hanno detto all’ufficio elettorale. Sono tornata a casa con la coda tra le gambe.

No taxation without representation

Lettura insolita a Campo Boario: cinque libri – o quasi – (e interventi sonori)

DOLCI + RAOS, MORRESI, SEVERI, SCAPPETTONE + ARIANO > 20.06.17

da I processi di ingrandimento delle immagini

di Paola Silvia Dolci

Cremona. Lungofiume, c’è il sole.

I due sparano ai papaveri,

ai diphylleia grayi che saltano in aria

come palloncini pieni di fumo.

La gente si sveglia con un cane

che gli salta sul letto.

/

da Le avventure dell’Allegro Leprotto

di Andrea Raos

Penso il pensiero

altrui formarsi e farsi fiato e vedo

che le cose accadono

e non sono mai le stesse:

tutte cambiano,

le buone ingrigendo come il giorno, le cattive

fisse in uno sguardo pronto a spegnersi.

Così sono guardato

mai guarito dalle cose.

*

Tutto sta

in un giro di chiave

e in un doppio giro di chiave

e se voglio continuare

e mi sento cadere

giro ancora la chiave.

Tutto cade

non so dove.

Tutto è neve.

Quanto è breve.

/

da anti-sismiche

di Renata Morresi

Una casa avrà i vecchi e gli allettati

allineati per orizzontale e composti

gli uni sugli altri, alternati da strati

di badanti polacche e moldave,

per il sostentamento disposte ad incastro,

a spina di pesce, coi centenari montanari

a triplo vincolo, le vecchissime vergare

marchigiane usate a mo’ di foratelle,

gli intubati sussunti nel grande disegno,

le fantesche innestate come impianti,

i curati e i curanti, i validi e gli invalidi,

canterti delle nuove anti-sismiche,

anti-abitanti, senza bisogno.

/

da Sinopia

di Luigi Severi

non era rimasto nessuno

così è uscito dalla stanza, ha salutato l’infermiere

dopo aver riposto nella bara con ordine la sua biancheria, aver investito

i suoi ultimi fondi pensione, a perdizione

da qualche parte filtra, in quel nero dove non si trova

(lacca di robbia, asfalto, blu d’oltremare: mescola

in furia, stendi senza tregua: stare),

questo è l’assedio immobile, premeditato / stop:

trattenere, rilasciare, trafiggere, credere sempre meno

fino all’ultima molecola che inspiri / crepa la guaina, poco,

crepa la guaina, in fondo, come si dice, al tubo: Schlauch

[Indica due punti] E qui, e qui – sotto pressione

corpo di vecchio e voce, per difendersi

è legno che brucia e in quell’attimo

forse sai (proprio alla fine) di guardare

(disegno che è una brutta imitazione):

la prima, finalmente, parola che dici

/

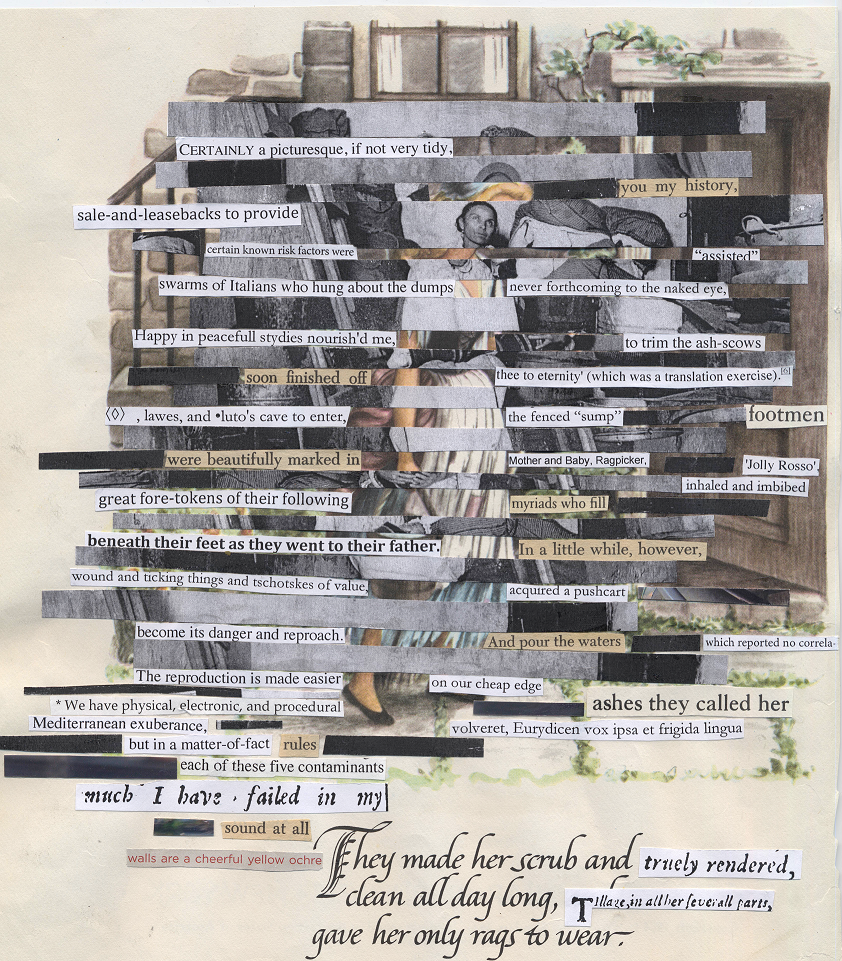

“Imagine a Cinder-Wench”

da The Republic of Exit 43

di Jennifer Scappettone

*

letture e performance per 5 testi:

> I processi di ingrandimento delle immagini, di Paola Silvia Dolci

> Le avventure dell’Allegro Leprotto, di Andrea Raos

> Anti-sismiche, di Renata Morresi

> Sinopia, di Luigi Severi

> The Republic of Exit 43, di Jennifer Scappettone

Studio Campo Boario

(Roma, Via Campo Boario 4/A)

ore 18:30

***

Marco Ariano è batterista/percussionista, compositore di musica improvvisata, artista multimediale. Sperimenta scritture poetico-scenico-sonore ed elabora dispositivi/strategie di produzione musicale. Nel 1999 fonda il laboratorio di ricerca artistica CarneCeleste con il quale sviluppa l’idea di un “teatro di eventi sonori” realizzando performance, installazioni e opere multimediali. È fondatore/co-fondatore di gruppi legati a pratiche eterogenee di improvvisazione, come Opera Mutica, Xubuxue, Difforme Ensemble, Ensemble Intondo.

Paola Silvia Dolci, ingegnere civile. Diplomata presso il Centro Nazionale di Drammaturgia. Collaborazioni con riviste letterarie. Direttore responsabile della rivista indipendente di poesia e cultura Niederngasse. Tra gli altri ha tradotto Maxine Kumin e Galway Kinnell. Ha pubblicato Bagarre (Lietocolle, 2007), NuàdeCocò (Manni, 2011), Amiral Bragueton (Italic Pequod, 2013) e I processi di ingrandimento delle immagini (Oèdipus, 2017).

Renata Morresi ha pubblicato Cuore comune (peQuod, 2010), Bagnanti (Perrone, 2013) e La signora W. (Camera verde 2013), quest’ultima apparsa anche in traduzione francese su Nioques 14 (2015). Ha tradotto Rachel Blau DuPlessis (Dieci bozze, Vydia 2012, Premio Marrazza 2014) e nel 2015 ha ricevuto il premio del Ministero dei Beni Culturali per la traduzione di poeti americani moderni e post-moderni. Sta ultimando la traduzione di Zong!, poema della canadese NourbeSe Philip. È redattrice di Nazione Indiana e di punto critico°.

Andrea Raos è scrittore e traduttore. Il suo ultimo libro è Le avventure dell’Allegro Leprotto e altre storie inospitali (Arcipelago Itaca, 2017).

Jennifer Scappettone ha pubblicato From Dame Quickly (Litmus Press, 2009), Thing Ode / Ode oggettuale (La Camera Verde, 2008), tradotto con Marco Giovenale, Err-Residence (Bronze Skull, 2007), Beauty [Is the New Absurdity] (dusi/e kollectiv, 2007) e The Republic of Exit 43: Outtakes & Scores from an Archaeology and Pop-Up Opera of the Corporate Dump (Atelos Press, 2017). La sua monografia Killing the Moonlight: Modernism in Venice è uscito nel 2014 presso Columbia University Press. Ha tradotto e curato Locomotrix: Selected Poetry and Prose of Amelia Rosselli (University of Chicago Press, 2012, Raiziss/De Palchi Book Award dell’Academy of American Poets). Insegna letteratura alla University of Chicago. Il suo sito web è http://oikost.com/

Luigi Severi ha scritto saggi sulla letteratura rinascimentale e novecentesca (tra cui l’e-book Sull’intellettuale dissidente, e-dizioni Biagio Cepollaro, 2007). Libri di poesia: Terza persona (Atelier, 2006), Specchio di imperfezione e Corona (La camera verde, 2013), Sinopia (Anterem, 2016).

Grazie, Sergione

di Helena Janeczek

– Sergio, mi serve il tuo aiuto.

– Whatever, princess.

– Quando questi sparano da giù, a quelli sotto l’abbazia di Montecassino che cosa esattamente gli arriva in testa?

– La gittata?

– Sì, la frammentazione, l’impatto. Del fuoco di sbarramento. L’appoggio dell’artiglieria, in genere. Però hanno beccato i loro uomini, regolarmente.

– Okay. That’s how it goes.

– Okay. Ma me lo spieghi bene?

Sergio Altieri me lo spiegava bene. Mi spiegava come si produce uno shrapnel, come sfonda il cranio o dilania i tessuti, come un’esplosione acceca, assorda ecc. Poi chiedeva come stavano mio figlio e mia madre, quanti anni avessero, se era tutto a posto, a parte ciò che non lo era. Ricambiavo la domanda.

L’ho rivisto poco più di un mese addietro, assieme a Gianni Biondillo, dopo un numero di anni che non so precisare. Scorgere la sua stazza da grizzly, talmente incongrua con quella festa dell’editoria milanese, mi ha allargato il cuore, come sempre.

Ci si sentiva al riparo, vicino a Sergio. Accanto a Sergione non c’era spazio per il cinismo educato, il pettegolezzo, la sfiducia. Sergio Altieri era convinto che il mondo degli uomini stesse andando verso il definitivo game-over e che bastava poco perché, da sempre, la crosta di civiltà si rompesse e ne eruttasse la sopraffazione del homo homini lupus. Era un uomo che ne pativa, credo, nella misura in cui i suoi libri mettono in scena quella violenza e quel nichilismo. Era un uomo molto più sensibile di tanti che credono di esserlo e, a suo modo, ne era consapevole: una cosa assai meno scontata dato l’aspetto, l’eloquio e l’estetica dei suoi romanzi.

Non credeva in niente, Sergione Altieri. Ma credo gli farebbe piacere che il bene che ha disseminato gli stia tornando indietro, come si evince dal cordoglio, così corale e così sincero, che accompagna la sua morte doloramente improvvisa.

Ti terremo nelle nostre librerie e memorie che non prendono la polvere, se abbiamo ancora un po’ di tempo prima della Fine. Grazie, Sergio.

ps. Digitando “Alan D. Altieri”, potete trovare gli articoli dedicati a Sergio.

Letteratura e memoria/2: Michele Mari

di Stefano Gallerani

Michele Mari

Leggenda privata

pp. 171, € 18,50

Einaudi, “Supercoralli”

Torino, 2017

La riedizione (rivista e aggiornata) dei saggi contenuti ne I demoni e la pasta sfoglia (Il Saggiatore; già Quiritta e Cavallo di ferro) e quella del romanzo leopardiano Io venía pien d’angoscia a rimirarti (Longanesi prima, Einaudi ora) ha preparato, nei mesi scorsi, l’uscita dell’ultimo libro di Michele Mari: Leggenda privata (Einaudi, “Supercoralli”, pp. 171, € 18,50). Tre anni dopo l’aperçu ottocentesco di Roderick Duddle e sette dopo la psichedelia letteraria di Rosso Floyd, Mari vira su se stesso come già esplicitamente nel suo romanzo più vertiginoso, Rondini sul filo (Mondadori, 1999) o, in maniera più trasversale, nel volumetto fotografico Asterusher (Corraini Edizioni, 2015), non a caso sottotitolato “autobiografia per feticci”.

Irish in Italy

Dopo l’allestimento dello scorso inverno alla Biblioteca Nazionale di Roma, torna oggi, 16 giugno, Bloomsday, la mostra Irish in Italy sui rapporti tra letteratura e politica irlandesi e italiane nella prima metà del Novecento.

In mostra per due settimane le più importanti prime edizioni italiane di Yeats, Joyce, Synge, Wilde, Shaw e di altri autori irlandesi, insieme alle lettere di Pavese, Montale, Joyce, Bragaglia, Yeats.

La poesia come ape operaia. Su Fatti vivo di Chandra Livia Candiani

nota di Giorgio Morale

Silvio Perrella in un articolo su Il Mattino (19, 5, 2017) a proposito di Fatti vivo, il nuovo libro di Chandra Livia Candiani (Einaudi 2017) nota che “Chandra Livia Candiani mentre scrive è come se pregasse; i suoi sono esercizi di armonizzazione tra quel che è passeggero e quel che resta e sta ‘sopra il disordine della realtà’. Scrivere versi pregando è per lei l’infinito inseguimento degli elementi primi, come la pioggia o la sete. È il tentativo di scrutare ‘il fondo/sereno delle cose’”.

Anche Antonio Prete su Il manifesto (21, 5, 2017) parla della poesia di Chandra Livia Candiani come preghiera: “I versi di Chandra Livia Candiani – ho vive in me le impressioni che hanno accompagnato la lettura dei precedenti suoi libri – ospitano gli oggetti, la loro aura onirica, la loro anima, circondandoli di un sentimento del tempo e trasformandoli in presenze intime… A uno sguardo che è di stupore e di preghiera, insieme. Il mostrarsi del mondo – del suo suono, del suo furore – è accolto in una parola che è insieme accoglimento dell’esistente e interrogazione di sé… La poesia è tutta ospitalità che fa rifiorire quel che accoglie, oggetto o ricordo, presenza umana o animale”.

Vorrei porre in evidenza due cose che emergono da queste citazioni. Innanzitutto il rapporto tra io e mondo, per il quale le “presenze intime” diventano “sentimento del tempo” e il “mostrarsi del mondo” diventa “interrogazione di sé”. Questo ritrovare se stessi nel mondo e scoprire nel mondo quel che si ha dentro di sé è un atteggiamento che Candiani ha portato a piena evidenza ne La bambina pugile e che viene approfondito in Fatti vivo: “sono buttata in tutto ferito, / in questo solo questo mondo”. È un atteggiamento che rende il poeta accogliente e allo stesso tempo partecipe delle gioie e dei dolori del mondo e che rende la poesia “cantico” e “preghiera”. Di accoglienza del mondo e di sentimento del tempo oggi c’è molta necessità, ed è questo che rende quella di Chandra Livia Candiani una poesia di cui il nostro tempo ha bisogno. Si tratta di una accoglienza che non arretra di fronte ad alcuni aspetti in ombra della realtà, di fronte al dolore e al male del mondo: “Il dolore degli altri / non mi sta in mano / e nemmeno in gola / più che altro sta nel petto”. Perciò la poesia di Livia Candiani esprime un desiderio di “aspirare / il cielo” ma anche di “farsi terra e polvere”. Senza opporre barriere e difese: “Lasciati bruciare”.

In questo atteggiamento c’è anche un risvolto etico e quindi pragmatico: “L’amore è diverso / da quello che credevo, / più vicino a un’ape operaia / a un tessitore / che a un acrobata ubriaco, / più simile a un mestiere / che a un sentire”. Siamo molto lontani dall’immagine del poeta e dell’uomo come acrobata tipico delle avanguardie novecentesche. Amare è un mestiere, e accogliere implica un’azione che è quella di raccogliere quanto è violentato e disperso.

Come ha detto Erri De Luca nel suo intervento alla riunione nazionale di Emergency, a Genova l’1 luglio 2016, “Il mio verbo moderno è raccogliere: un raccolto di vite che non abbiamo seminato, allegato, educato”. Realizzando il significato originario del verbo dire, in greco legein cioè raccogliere, Chandra Livia Candiani con la parola raccoglie questo che “Mio mondo / chiamano / mio mondo / essere senza mondo”. Il respiro del poeta, metonimia per dire la parola, “porta brandelli di mondo”. Ecco infatti che nei suoi elenchi Chandra Livia Candiani raccoglie “Abu faccia sbriciolata” e i nomi dei bambini morti annegati nel Mediterraneo, “lo sgombero visto da un bambino” rom e l’uomo che chiede “Dammi da mangiare / dammi da bere”, e perfino gli animali privati del loro ambiente naturale: “elefante, leone, tigre, orso bruno, lince, storione…”

L’auspicio è che possa verificarsi per il lettore quello che nella prima sezione del libro dice Il portone: “quelli che entrano / non usciranno uguali”. E che ognuno dei lettori raccolga queste “istruzioni per farsi vivi”, perché “Di guerrieri indifesi / ha bisogno il mondo, / di sacra ira / di occhi spalancati”.

Poesie tratte dalla nuova raccolta di poesie di Chandra Livia Candiani, Fatti vivo (Einaudi 2017).

L’amore è diverso

da quello che credevo,

più vicino a un’ape operaia

a un tessitore

che a un acrobata ubriaco,

più simile a un mestiere

che a un sentire.

Io amavo

un po’ con la memoria astrale

e un po’ con giustizia poetica,

ma l’amore

è più vicino a una scienza

che a una poesia,

ha delle sue regole di risonanza

e altre di respingenza,

ha angoli di incidenza

per profili alari e luce,

ma non ha regole per il buio

e l’assenza di ali.

L’amore è molto simile

all’insonnia,

non devi soffrirla

solo ospitarla,

lasciare che ti squassi

faccia di te un sistema nervoso

senza isolamento,

una corda tesa

di strumento musicale ignoto.

Essere temi musicali

non è una vocazione

ma una disciplina di spoliazione,

è farsi ossi

limati

dalle onde

goccia che si disfa

nel galoppante mare.

*

Il dolore degli altri

non mi sta in mano

e nemmeno in gola

più che altro sta nel petto

nella sua memoria

luogo schivo

che fa stazione

che scartavetra le fughe.

*

Mentre morivo

annegata di promesse

piombate al fondale

col cemento,

mentre deglutivo mare

non pensavo,

elencavo pezzetti di bene

scrostato dalla pelle:

le ombre salvifiche

le ciglia sotto il sole deserto

le labbra bambine

al capezzale del latte.

L’angelo africano

è un baobab

ha radici.

Mentre morivo

mi prendeva una nostalgia

che rapiva via

verso le rapide nuvole

e lui

l’angelo

teneva teneva.

*

E gli uomini della volta celeste

salivano e scendevano

uno spezzava il pugnale

contro la tua roccia

uno scavava con la zappa

fino al tuo serbatoio buio

metteva alla luce i reperti

li nominava

erano blu

uno scardinava il tuo uscio

chiedevi:

“Mi porti in un posto sorvegliato?”

Nessuno è invasore del paesaggio

piuttosto il paesaggio resta per loro

non si muove.

Legge interna dei dormienti

un silenzio scrive che dormi

scrive che ti alzi

scrive che voli.

Fino a qui.

Diritto marittimo

di aspettarti.

Quando una leggenda si sbriciola

gli occhi diventano sassi.

Tu ascolta il prodigioso

canta il nome

non lasciarmi in pace.

*

Dammi da mangiare

dammi da bere

dammi i soldi bui

dammi terra sotto i piedi

dammi le mani

e l’acqua per cancellarle.

Da dove vieni bruci.

L’acqua le mani

gli angoli acuti

per la città dei tuoi passi

ecco

spiccioli di alta e bassa marea.

Fame è misterioso

richiamo

alza e abbassa regge lascia

ti reggo mi lascio.

Dove sono i miei uccelli?

Dove sono i miei cervi?

Chi non canta sui rami?

Chi non salta tra i cespugli?

Dov’è il vento,

il mio pescatore di uccelli?

Dov’è il giardiniere

che sa far ridere i crisantemi

dove sono i passi freddi

delle mucche nella notte?

Guarda, quante mani ha la pioggia

la terra tigre d’erba sotto l’asfalto

gli inciampi nel canto degli uccelli

che scavalcano l’aria.

“Devi” dicono gli alberi

alla leggera forza che smalta il verde

nel nero del ramo in inverno,

guarda il cielo che non è di nessuno

deserto di rondini e rondini.

Mangia parole,

vive.

Dammi l’acqua

dammi la mano

dammi la tua parola

che siamo,

nello stesso mondo.

Com’è trascorsa la notte

di Edoardo Zambelli

di Edoardo Zambelli

Filippo Tuena, Com’è trascorsa la notte, Il Saggiatore, 2017, 232 pagine

Mia adorata, la prima cosa che vorrei tu facessi per condividere questa specie di sogno nel quale mi trovo immerso è figurarti un palazzo lussuosissimo, ricco di saloni e gallerie, torri e terrazzi, giardini e fontane, scalinate e viali, grotte e cortili; e che questo immenso palazzo appaia tutto intero di fronte a noi; ne vediamo l’insieme e il particolare; ne siamo fuori e ne siamo dentro.

Così inizia Com’è trascorsa la notte, l’ultimo libro di Filippo Tuena. Un misterioso narratore invita la sua amata (e con lei il lettore) a immaginare il teatro dell’azione, la introduce alla fantasticheria notturna che sta per iniziare.

È un invito, ma è anche la prefigurazione di ciò che il lettore si appresta a leggere. Difatti anche lui si troverà allo stesso tempo fuori e dentro la storia, ne vedrà lo svolgersi e allo stesso tempo i meccanismi che la muovono.

La scena è quella della commedia shakespeariana: la preparazione ad Atene del matrimonio tra Teseo e Ippolita, la fuga dei due innamorati Ermia e Lisandro per sfuggire al matrimonio di lei con Demetrio (voluto dal padre di lei, Egeo, ma categoricamente rifiutato dalla ragazza), e di lì tutta la sarabanda di eventi che avverranno nel “bosco nei pressi di Atene”, popolato da magiche presenze, regno di Oberon e Titania, dove il folletto Puck combinerà guai versando il succo di viola del pensiero su occhi sbagliati.

Dicevo, la scena è quella, ma Tuena non si limita a dar voce ai soli personaggi della storia, estende questo diritto di parola anche agli attori che li interpretano. Si viene così a creare un incrocio di voci, di sdoppiamenti, un continuo moltiplicarsi di situazioni.

Dunque, immaginati sì al centro di questo strambo luogo di rappresentazione (gallerie, cortili, scaloni) ma pure immagina che rimani qui, accanto a me e mi ascolti sussurrare con diverse voci le vicende del “bosco nei pressi di Atene” come se quel che accade appartenesse al mio passato, in parte condiviso con te, in parte vissuto per mio conto. Ma lo sai, nella memoria le immagini si confondono. Si confondono gli atti coi desideri e le diverse figure che appaiono si compenetrano le une con le altre.

Filippo Tuena torna quindi in libreria con un’opera bizzarra. In certo modo, si potrebbe pensarla come un’evoluzione del precedente Memoriali sul caso Schumann, perché ne riprende la narrazione a più voci (cosa che comunque Tuena aveva già sperimentato con La grande ombra), e prosegue quella sorta di annullamento degli artifici del romanzo che ne erano caratteristica evidente (assenza quasi totale di descrizioni, ambientali o fisiche, nessun dialogo diretto vero e proprio).

A ben vedere, però, in Com’è trascorsa la notte, Tuena compie un passo ulteriore. Rinuncia ai personaggi, qui ridotti a semplici funzioni, a voci che si inseguono.

Mi viene in mente che Federico Fellini, dopo 8 e mezzo, diceva di non essere più interessato a raccontare una storia; che ciò che gli piaceva fare era lavorare, semplicemente andare sul set e lavorare, e in effetti tutta la seconda parte della sua carriera è fatta di film che hanno un andamento da deriva onirica, con protagonisti che si limitano a percorrere il territorio del sogno, privi (o quasi) di una reale psicologia. Si potrebbe addirittura affermare che i veri protagonisti degli ultimi film di Fellini siano i film stessi.

Questa stessa cosa, a me pare, si può dire anche dell’ultimo libro di Tuena. Perché anche qui, in effetti, il vero grande protagonista è l’atto del raccontare, e quindi, per estensione, il libro stesso.

Continuerò a chiamarlo “libro”, perché chiamarlo romanzo sarebbe allo stesso tempo un togliergli e un aggiungergli qualcosa. Forse sarebbe più facile fare un elenco di cosa non è, poi farne la somma, e così si otterrebbe un risultato che almeno un po’ si avvicini alla verità: riscrittura dell’opera di Shakespeare, insieme di monologhi, saggio sulla pittura dedicata al Sogno d’una notte di mezza estate, meta-romanzo, lunga e frammentaria riflessione sulla natura delle storie, giocoso resoconto di un’avventura onirica, trattato sull’amore in tutte le sue declinazioni e possibilità.

Ecco, tutto questo insieme, senza nello specifico essere nessuna di queste cose.

Pur nella sua brevità, è un’opera tanto complessa che potrebbe essere oggetto di lunghe trattazioni dedicate ad ognuno dei suoi aspetti. La cosa che a me personalmente ha più affascinato (l’ho già citata prima) è la continua riflessione sulla natura di una storia. Cosa rimane di un racconto? Di cosa è fatto? Possono i personaggi in qualche modo decidere il proprio destino? A tutto questo, Tuena dà la sua risposta (che qui è inutile riportare, perché è più bello andare a cercarla tra le pagine del libro).

È però utile una riflessione, che al lettore viene consegnata dalla voce dell’attore “che doveva interpretare Filostrato”. Questi, infatti, si trova ad un certo punto a rimuginare sul perché Shakespeare abbia scelto come motore dell’azione proprio il matrimonio fra Teseo e Ippolita, matrimonio che qui, nel Sogno d’una notte di mezza estate (e quindi anche nel libro di Tuena), alla fin fine si risolve in un momento di gioia, di trionfo d’amore, ma che invece, in altre rappresentazioni, vive un destino tragico. Non il matrimonio in sé, ma ciò che ne viene poi: la nascita di Ippolito, la tragedia di Fedra.

Quello che sembra voler suggerire qui l’autore è che una storia, qualsiasi storia, non si esaurisce nel momento in cui termina la narrazione. Ha bensì una vita molto più lunga, fatta non solo di un dopo, ma anche di un prima. Succede infatti qualcosa prima di una storia, e quando arriva la parola “fine”, in realtà quella storia va da qualche parte. Forse si limiterà semplicemente a trovare posto nell’immaginario di un lettore (che non è poco), oppure forse, con un po’ di fortuna, genererà altre immaginazioni, altre fantasie, altre storie.

Tuena viene da pensarlo come uno scrittore abitato da voci che si sovrappongono, lo incalzano, lo costringono quasi all’urgenza di metterle su pagina. E ad un certo punto, dopo il finale di Com’è trascorsa la notte, compare anche la sua, quella di Filippo Tuena intendo. Mai, infatti, mi era successo di imbattermi in un libro in cui anche la dedica e i ringraziamenti sembrano far parte della storia che è appena terminata.

Io sono la costumista e di tutti prendo le misure. Conosco i fianchi le spalle la pancia il culo ma adesso raccatto maschere e costumi e li rimetto nel baule dei teatranti, perché quel che oggi è finito ricomincia domani, più o meno allo stesso modo.

Over Game: Lucio Saviani

Nota su Ludus Mundi

idea della filosofia di Lucio Saviani

Di

Francesco Forlani

Nella nota con cui Italo Calvino accompagna il volume Le più belle pagine di Landolfi, la parola che più ricorre e ricorrendo ne spiega il motivo, è gioco. La prima regola del gioco, per il lettore di Landolfi, avvisa Calvino, “è che presto o tardi ci si deva aspettare una sorpresa”. Ecco. In ogni libro di Lucio Saviani, parlo da lettore non averti (questa è la parola francese per dire addetto, specialista, avvisato) accade sempre qualcosa che alla fine o dal principio sorprenda; talora un paradigma impensato, talaltra una figura dimenticata o, come nel caso di questa sua ultima opera, un lungo poemetto filosofico di Pasquale Panella a fare da esergo. Del resto cos’è un esergo, se non un fuori\dentro l’Opera? E se non v’è vero confine che non sia ineffabile come faremo a sapere con certezza che chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori?

L’esplorazione del limite – se ogni gioco ha una regola è altresì vero che i giochi possono spostare o reinventare la linea del limite e insieme la sua pericolosità- che Lucio Saviani in tutti questi anni ci ha descritto, analizzato, raccontato, gioca un ruolo importante in Ludus Mundi Idea della filosofia ( Moretti & Vitali) come viene del resto riportato nell’introduzione.

“Questo libro rappresenta il punto in cui confluiscono e trovano un senso unitario gli esiti di un percorso iniziato nei primi anni ottanta. la riflessione intorno al problema filosofico del gioco è spesso presente, in forme diverse, nei punti centrali di alcuni miei lavori che sono del decennio successivo, come Voci di confine (1993), A dadi con gli dei, (1994), Segnalibro (1995) e Ermeneutica del gioco (1998), di cui qui vengono riprese e rielaborate alcune parti.”

Il rigore con cui il filosofo discetta di gioco, la chiarezza degli argomenti che ne indagano la centralità nell’idea stessa di filosofia, è assimilabile a mio avviso a certi libretti con il mode d’emploi, il complesso sistema delle regole, che certi giochi di società comuni ai nostri tempi, che si tratti del Monopoli o dello Scarabeo, Risiko o della più antica e tradizionale tavola degli scacchi, mette ben in vista all’interno della propria confezione. Potremmo allora dire che il saggio di Lucio Saviani sta al poemetto filosofico di Pasquale Panella come la regola al gioco? La filosofia alla poesia? Non saprei ma di una cosa ne siamo più che certi; chi volesse trovarvi per esempio citazioni letterarie “tematiche” – su tutte, quella giocata su tutte le ruote dei lettori amanti dell’azzardo, Il giocatore di Dostoevskij– o annotazioni pop, tipo una fenomenologia del gratta e vinci e simili vivrà la sorpresa di non trovarvi nulla di tutto questo, fortunatamente aggiungiamo noi, proprio perché alla stregua di un libretto con le istruzioni per l’uso, tratta delle regole che fondano il gioco ma non delle pratiche, tutte le pratiche che senza di queste non potrebbero nemmeno aver luogo. Non v’è affatto arbitrarietà, quella del bambino che annuncia il tempo del gioco al proprio compagno con la formula “facciamo che…” o del narratore che crea “i fatti”, ma disposizione genealogica e dunque storicizzata dei concetti chiave. Ripercorriamo così i frammenti dei presocratici, le indicazioni e controindicazioni di rispettivamente Platone ed Aristotele sulla questione della Mimesis, e dell’autenticità di ciò che appare, ma sarà soprattutto in area tedesca, in primis Nietzsche e Heidegger e a seguire, Huizinga, Fink e Gadamer che il pensiero filosofico del gioco si gioca le sue carte. Lato francese, si leggeranno le inattuali di Jacques Derrida e Vladimir Jankélévitch sul game over.

Ecco allora che in un momento in cui i filosofi non “giocano” più il ruolo di penseurs sur scène – così Peter Sloterdijk aveva intitolato una sua opera dedicata a Nietzsche – ma quello di intrattenitori di massa, alla Michel Onfray, per citarne uno, leggere un filosofo che trattenga il fiato, che “sospenda” la scena, non può che salutarsi come si accoglie una bella sorpresa. Prima di lasciare la parola al filosofo Aldo Masullo che ne ha firmato la postfazione mostrando quanto necessario sia oggi partire da questo paradigma, eccomi ritornare lì dove avevamo cominciato.

Grazie a Ludus Mundi finalmente potremo capire meglio insieme ai tic dei nostri giochi moderni, all’anima dei giocattoli che popolano le nostre stanze, i concetti di tempo e destino, o la gravità della frase, per quanto ostentatamente pubblica, “Les jeux sont faits, rien ne va plus”. E rassicurarsi grazie a questa lettura del fatto che la filosofia, il pensiero, possa esercitare ancora la propria libertà fino in fondo, intervenire perfino a giochi fatti sulla realtà. Ma soprattutto risuoneranno più forte che mai perfino le meravigliose pagine del racconto di Tommaso Landolfi, “Lettera di un romantico sul gioco”, come quando scrive:

Pure, miracolo della grazia, v’è per imperscrutabile decreto in questa condizione alcunché d’eroico: qui spira il largo, sebbene vorace, vento degli spazi, che dissipa i meschini ambagi, i vili e uggiosi compromessi, qui, un istante re e imperatore, quello seguente verme della terra, il rampollo dell’uomo, sia travolto o trionfi, è ugualmente travolto, e dunque sempre trionfa, se con puro cuore chini il capo ai voleri del cielo. Qui egli, percosso di religioso stupore, vive le sue ore più gravi; qui, da ultimo, l’Avventura e il Mistero, questi supremi doni della Provvidenza, menano la loro libera vicenda. Sia dunque lode al gioco, la più alta attività dello spirito umano!

Postfazione al libro Ludus Mundi

Filosofia del gioco e gioco della filosofia

di Aldo Masullo

La destrutturazione antimetafisica, operante nell’ermeneutica novecentesca, riduce la filosofia a linguaggio che si autointerpreta, o infine a scrittura, e si serve della ‘ermeneutica del gioco’ per simboleggiare la poetica gratuità dell’interpretazione o il casuale tracciarsi della ri-scrittura. Essa rivela il suo paradossale errore metafisico, oscillando tra due polarità.

O, con Heidegger, s’identifica il potere dell’“altro” con quel “far-esser-la-presenza [An-wesen-lassen]”, a cui l’“esser-presente [An-wesen]” è sospeso. Perfino il linguaggio, il luogo stesso della presenza, fonda la sua presenza in “altro” da sé. L’avvertimento di Heidegger è lapidario: “l’essenza del linguaggio non è un fatto linguistico”.

Oppure, per liquidare l’equivoca significatività dell’“altro”, lo si nega. Così Derrida riduce l’“altro” del linguaggio effettivo al gioco gratuito dei rinvii, all’assenza di qualsiasi ragione, alla pura negatività del caso, insomma a un nulla. Per lui lo stesso discorso filosofico che parla del gioco del linguaggio si risolve nel gioco della “ri-scrittura”, nel semplice e magari “inutile” anche se intellettualmente raffinato spostamento di “margini”, che si compie mentre si ri-percorrono le tracce delle scritture “filosofiche”. Qui non v’è più alcun positivo “altro”, di cui un gioco che gioca possa essere figura.

Certo non si può fare a meno di obiettare che al concetto di “originario” non appartiene affatto, intrinsecamente, il significato di fondamento. L’“originario” in se stesso vuol solo dire l’estrema prossimità di un limite. Il limite è “origine” in un’accezione non metafisica o fisica, ma analoga all’astrazione geometrica, con cui il punto viene definito “origine” di una semiretta, la linea “origine” di un semipiano, il piano “origine” di uno semispazio. Se dalla nozione ideale di limite si passa alla sua applicazione empirica, caso esemplare ne è la linea immaginaria dell’orizzonte come contorno del campo di visibilità definito da un punto di vista. la linea d’orizzonte, come ogni limite, si coglie sensibilmente in un “di qua”, in ciò che le è estremamente prossimo e, visualizzando l’“origine”, è l’“originario”. Essa cioè, nella sua potenza di apparizione sensibile, irresistibilmente suggerisce all’immaginazione un “di là”, un “oltre”.

Ma in un decostruzionismo radicale non può concepirsi un “di là” del limite, neppure immaginario, così come non può concepirsene un “di qua”. La nozione di gioco è stata introdotta proprio per sostituire, e quindi escludere, la nozione di limite. Il limite infatti implica necessariamente il “di qua”, la “presenza”, e insieme il “di là”, l’“assenza”. Derrida, nel ridurre il linguaggio a scrittura, e questa a gioco, intende purificare la filosofia dall’idea metafisica di “presenza” ma, con ciò, anche dalla complementare idea di “assenza”. Espunta la nozione di limite, e dunque la possibilità stessa della verità, la quale o è in sé, perfettamente determinata, o non è, non si dà più “presenza piena”, ma neppure assenza. La filosofia, risolta nel linguaggio interpretante e nel ri-scriversi della scrittura, non s’arroga più d’essere totalizzante, dunque non pretende più di unificare il molteplice nei limiti della determinatezza, e di ridurlo così a presenza di verità. È un esercizio senza “origine” e senza termine, un puro gioco che non dipende da alcuna presenza, o alternativa di presenza e di assenza. Anzi, proprio presenza e assenza non sono che possibilità del gioco.

Non resta alcuna verità, la cui presenza riempia i significati o la cui assenza li trascenda.

C’è ormai solo un gioco di segni, e di relazioni di significanza (significanti-significati), che in questo gioco si fanno e disfanno. si tratta di un gioco che, pur senza regole, senza principio e senza fine, senza vincitori né vinti, senza scopo e senza risultato, tuttavia, per il solo fatto d’esser giocato in un campo (il linguaggio) costituito da un numero finito di elementi, non può assurgere alla leggerezza del play, del gioco giocante. Esso piuttosto inevitabilmente si riduce alla pesantezza dell’agonistica ripetitività del game, del gioco giocato. Infatti, “una modificazione del codice non può provenire da un puro movimento interno al codice stesso”. E, fuori del codice, non c’è “altro”.

A questo punto, appare evidente che, attraverso l’“ermeneutica del gioco”, con l’incauta presunzione di cancellare l’errore metafisico o umanistico di un “oltre” come assolutamente determinato “altro” e, in quanto tale, come “fondamento”, si rende in effetti impensabile la serietà dell’esistere, ovvero l’iniziativa e la responsabilità.

Alla nozione di “altro”, respinta come indebita entificazione dell’Essere, non si risponde se non con la pura e semplice negazio- ne dell’Essere. Così, la difficoltà si radicalizza.

Negl’incunaboli della “filosofia ermeneutica”, ossia nei corsi heideggeriani degli anni 1919-1923, “e-sistere” vuol dire l’incessante trascendere, l’uscire dalla semplice identità di ente, e l’uscire ogni volta dall’essere usciti, l’intenzionale muoversi-verso. perciò un e-sistere che, al “di là” della sua identità, del suo essere il linguaggio interpretante, verso nulla possa trascendere, non è affatto un e-sistere, ma un fortuito gioco di segni. Effetto di una casuale combinatoria, esso non è la soggettività, ma il suo fantasma.

Il gioco può ben essere la metafora di un codice o sistema di segni, il cui funzionare è la significazione linguistica, immenso prodursi di significanti e complicato istituirsi di significati. Ma qual è il senso, la radice vitale, da cui il codice si genera e che lo mette in movimento e lo fa funzionare, e che tuttavia non è, né può essere, contenuta nel codice? Come può la stessa giocosa mancanza di origine e di scopo del linguaggio esercitarsi interminabilmente, se non radicata nella serietà della vita la quale, come dolore o piacere, essendo non indifferente perdersi nel cambiare ma sempre appassionato concentrarsi vissuto, con essa gioca?

Questa è la decisiva questione, con cui è necessario confrontarsi. La sua intera scansione apre, del resto, la strada verso la finale formulazione esplicita della domanda, che fin dall’inizio la sottende.

Nel giro di pensieri del secondo Heidegger, di Gadamer, di Derrida, l’Essere si risolve nel linguaggio. Allora la filosofia, ponendo la domanda sull’Essere, non fa che interrogarsi sul linguaggio.

Qui si pone la difficoltà radicale. il linguaggio è un contesto di significazione, l’Essere è un contesto di senso. Se la filosofia è il linguaggio stesso nel suo autointerpretarsi, essa non sull’Essere in effetti s’interroga, ma soltanto sui significati.

Cos’altro allora resta alla filosofia, se non riconoscersi in un semplice gioco di segni?

Fermarsi a ciò, secondo Lucio Saviani, che per lunghi anni ha esplorato la serrata ricerca novecentesca sul gioco come via al superamento del pensiero metafisico, esprimerebbe una “idea di [questo] superamento ancora tutt’interna al discorso, al progetto del moderno, o di pratica dei margini della modernità, come scrittura- lettura di ‘bordo’ e note a margine del linguaggio (e del testo) della metafisica”.

Paradossalmente chi come Saviani si pone da questo punto di vista pensa di sottrarsi alla prigionia del linguaggio filosofante non uscendone, ma al contrario lavorando al suo interno, facendone aumentare al massimo la tensione, e alla fine lasciando che esso esploda. A lui, nella pratica filosofica del linguaggio, sembra possibile “la novità di una chance in termini di contaminazione, oscillazione e ‘indebolimento’ dell’idea di essere e di tutte le opposizioni metafisiche […]”. Certamente la filosofia, secondo la sua natura, non può non formulare definizioni, perfino di se stessa e dei concetti con cui lavora. Però lo stesso pensiero del gioco, come Saviani scrive in questo libro, “irrompe, scalzando di continuo ogni lavoro di definizione”.

A chi argomenta in questo modo sembra, in conclusione, che dalla costitutiva e perciò insopprimibile metafisicità della filosofia come gioco del linguaggio con se stesso, non si possa salvare la prospettiva antimetafisica se non in quanto “il gioco innesca la sua carica esplosiva innanzitutto su se stesso”.

A questo punto sopravviene irresistibile l’ultima e radicale domanda.

Cosa vuol dire l’esplosione del linguaggio, se non la rovina del riparo che esso costituisce, e il finale restar del pensiero esposto ad “altro”, per quanto sempre dentro il cerchio della soggettività, anzi forse nel cuore di essa, ossia gettato nella tanto familiare quanto oscura terra del senso ?

I “significati” non sono che le pensabili oggettività degli enti, ossia ben definite funzioni dell’operare interpretativo del linguaggio.

Il “senso” invece è la vita che, in sé ri-piegandosi, di continuo da vivente diviene vissuta. impulso irresistibile ne è il tempo, traumatico irrompere della differenza, nativa emozione del cambiamento, patita contingenza del sé: insomma non la compromessa “presenza” teoretica della verità ma l’assoluta “attualità” del patire.

Solo così s’intende come possa il linguistico gioco dei segni fare i conti con la serietà di “altro”, che non sia il metafisico simulacro di un fondamento.

“Oltre” il linguaggio, non come un “di là” bensì un “di qua” da esso, e dunque dentro l’orizzonte della soggettività, vigoreggia l’affettività del vissuto.

La soggettività non si riduce al linguaggio.

In essa vive anche “altro”. Questo, a essa intimo, è l’“originario” noi stessi, che è tale, non originato da alcunché, poiché nulla di vissuto v’è, “prima” del vissuto. È l’ambigua emozione d’irrimediabile perdita eppur di nuova possibilità, del sentirsi morendo nascere e nascendo morire, il tempo appunto, la radice di ogni “senso” che, vissuto, di volta in volta noi siamo.

Con l’esplosione del linguaggio, dileguano le protettive finzioni del suo gioco.

Ora l’arcana nudità della vita vissuta, come dolore e come piacere, fronteggia seriamente il pensiero. Essa, estrema severa occasione, lo consegna all’ineludibile prova dell’etica. La filosofia intanto si fa “pratica del limite ed esercizio di radicale finitezza”.

Tutto all’improvviso è immobile

di Stefano Iucci

[Pubblichiamo un estratto da Tutto all’improvviso è immobile. Poesie 2012-2016, Il seme bianco, Roma 2017]

È vietato cambiare.

Chi cambia muore

solo chi è fermo vive, non dissipa.

Sterile è il mutamento e falso moto

bisogna rimanere immobili

e fuori dal tempo

L’autore a se stesso

di Giuseppe Felice Matteo Givanni (con un commento di Roberto Antolini)

L’è za na sfilza d’ani, che ‘l refles

D’esser prest vechio* m’avea fat desmeter [*si legga: vecio]

Dal far versi ‘n la lengua del paes

E pena ‘n carta per esnsim de meter;

Perché quel che ‘ntum zovem no rencres,

Un vechio no se pol mai comprometer,

Che se ‘l lo fa, e orevesi, e saltori

A sentirlo no i diga: oh mat Bidori!

Ma come no l’è colpa de l’infermo

Quel so sbater de polsi, ma del mal,

Cossì, se de componer no me fermo

El pecà l’è tut quant del natural,

Natural che ve zuro, e ve confermo,

L’è ‘l sol ereditari capital,

Che porto da la vechia* me genia; [*si legga: vecia]

Che chi de gata nasse sorzi pia**.

**NOTA dell’A.: “proverbio trito”

TRADUZIONE

È già una fila d’anni che il riflesso, d’essere presto vecchio mi aveva fatto smettere di far versi nella lingua del paese e persino di mettere penna su carta; perché quello che in un giovane non rincresce, un vecchio non se lo può mai permettere, che se lo fa, e orefici e sarti a sentirlo non dicano: oh matto (come) Bidori! [nome di un matto effettivamente vissuto a Rovereto, divenuto poi proverbiale nella cultura cittadina] / Ma come non è colpa dell’infermo quel suo sbatter di polsi, ma del male, così, se non smetto di comporre, il peccato è tutto quanto del naturale, naturale che vi giuro, e vi confermo, è il solo ereditario capitale, che porto dalla mia vecchia stirpe; che chi di gatta nasce prende topi.

Questo testo dialettale pressoché inedito[1] viene composto sicuramente negli ultimi anni vita del sacerdote Giuseppe Felice Givanni (Rovereto 1722-1787), ed è dunque attribuibile agli anni ’80 del Settecento. È una appassionata confessione del suo bisogno di scrivere ribadito dalla soglia dell’ultima età, ed una difesa della sua vocazione letteraria dialettale, di quel suo «far versi ‘n la lengua del paes», che l’autore fa risalire al suo «natural», cioè alla sua indole, che afferma – con gran consapevolezza personale e storica – essere «‘l sol ereditari capital, Che porto da la vechia me genia», cioè tutto quanto aveva ricevuto dalla sua storia familiare.

Giuseppe Felice Givanni vive nella fascia centrale del Settecento nella cittadina di Rovereto, geograficamente periferica – a sud di Trento, lungo la “via imperiale” fra Verona ed il Brennero – ma ricca, per il grande sviluppo della “arte della seta” (cioè della produzione serica), che vi fiorisce nel Sei- Settecento. Rovereto è in quest’epoca il principale centro di produzione serica dei possedimenti asburgici, ed esporta i suoi filati in tutta l’Europa centrale. Da questa attività produttiva e commerciale trae origine una locale borghesia, spesso agli inizi di origine immigrata – dalla Germania e dal veronese – che nel Settecento, dopo oltre un secolo di arricchimento, subisce un processo di acculturazione, ed emana dal suo seno un ambiente letterario ispirato ai principi del razionalismo arcadico-erudito, con punte che arriveranno alle soglie di una specie di riformismo illuminato, a cui si può forse arruolare, pur con molta moderazione, anche il Givanni. Lui proviene da una famiglia di piccoli imprenditori trasferitisi nella zona Rovereto (probabilmente dall’alto veronese, dove era molto diffusa la bachicoltura) a metà Seicento, per inserirsi nello sviluppo dell’industria serica che la zona stava conoscendo. La famiglia migliora la sua posizione generazione dopo generazione, fino al notevole successo economico, coronato verso il 1739 dall’acquisizione di un titolo di bassa nobiltà, di Giacomo Givanni (1665-1759), uno zio del poeta.

Giuseppe Felice Givanni è quindi un poeta di origine e cultura boghese (anche se lui personalmente non sarà mai ricco). Ma proviene da una borghesia “ruspante”, che si da un gran da fare: impianta filatoi per la seta, forni e cartiere, inseguendo con le unghie e con i denti la ricchezza e l’affermazione sociale. È una origine borghese che il nostro poeta sente ancora immersa nella vita popolare, e la sua “scelta dialettale” usa il dialetto per fondare una sua identità letteraria solidamente impiantata nella cultura popolare, lontana dalla ambizioni – per lui evidentemente astratte – di quei «siori» che «com pu che i vol parlar en quincis quancis, tant pu i casca ‘n tel bazzom»[2] [quanto più vogliono parlare in quincis quancis – in modo affettatamente raffinato – tanto più cascano nel secchio-pozzanghera]. Nella premessa al manoscritto autografo in cui è raccolta tutta la sua produzione (che viene conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona) afferma, parlando scherzosamente a/di sé stesso «voi se ‘l vero retrat dei vossi antichi Noni, e Barbi, i quai s’ha sempre segnalai co le so bizarie e facecie. Oh! Se quei fus ancora al mondo, che legrezza no avariei a vederve voi, che avè mes en rima pu de una de quele stesse lezarie, che quando ere ‘n fraschet grand come‘n zom, tegnantve tra i zinochi, i ve conteva su, e voi steve lì con na spanda de boca atent a scoltarle?»[3] [voi siete il vero ritratto dei vostri antichi nonni e zii, i quali si sono sempre segnalati con le loro bizzarrie e facezie. Oh! Se fossero ancora al mondo, che allegria ne avrebbero a vedere che voi avete messo in rima più di una di quelle stesse leggiadrie, che quando eravate un ragazzino grande come un birillo, tenendovi tra le ginocchia, vi raccontavano, e voi stavate lì con una spanna di bocca attento ad ascoltarle?]. Givanni si sente erede di quelle «lezarie», cioè della cultura popolare dei suoi avi, ed usa la sua attività letteraria per traghettarle nella cultura scritta nella loro lingua naturale, il dialetto. Anche queste nostre «strofe» terminano con la trascrizione all’interno della poesia di un «proverbio trito», quel «chi de gata nasse sorzi pia» che troviamo drammaticamente documentato nella zona di Rovereto già nel secolo precedente: era servito infatti in un seicentesco processo alle streghe tenuto in un paesetto di fronte a Rovereto (Nogaredo), per incriminare una sventurata diciasettenne, figlia di una madre già precedentemente incriminata e torturata.

NdA: Una delle novelle in versi dialettali di Giuseppe Felice Givanni la si può trovare in rete all’indirizzo:

[1] È stato pubblicato da me, ma en passant all’interno di un articolo di storia: Roberto Antolini, Origine familiare e condizione sociale del sacerdote roveretano Giuseppe Felice Matteo Givanni, poeta dialettale (1722-1787). In “Studi Trentini. Storia”, A.92 (2013) n.2, p. 432

[2] Roberto Antolini, La ‘Musa Sgrovia’ di Giuseppe Felice Givanni, In “Atti della Accademia Roveretana degli Agiati”, s. 9, vol. 4 (2014), fasc. 1, p. 23

[3] Idem, p. 23

Letteratura e memoria/1: Annie Ernaux

di Stefano Gallerani

Annie Ernaux

Memoria di ragazza (traduzione di Lorenzo Flabbi)

pp. 256, € 16,20

L’orma editore, “Kreuzville Aleph”

Roma, 2017

Dopo il successo de Gli anni, Il posto e L’altra figlia, L’orma editore torna a proporre, con Memoria di ragazza (traduzione di Lorenzo Flabbi, “Kreuzville Aleph”, pp. 256, € 16,20), la scrittrice francese Annie Ernaux Come già i precedenti titoli, anche in questo caso si tratta di una narrazione autobiografica, eppure ciò che continua a sorprendere è il modo in cui Ernaux declina l’esperienza personale ben oltre l’ovvia considerazione che, qualsiasi cosa scriva, uno scrittore non faccia che parlare di sé, in un modo o nell’altro.

Il messaggio è questo

di Andrea Inglese

Cerchiamo di farci un’idea chiara almeno di questo, che questo è un messaggio, e come si studia un messaggio e come se ne parla, come va e viene, e l’emittente, e il disastro, e il ricevente.

Radio Days

Megahertz stralunati e frequenze postdigitali

Megahertz stralunati e frequenze postdigitali

di

Mirco Salvadori

Febbraio 1976 – Diretta per l’inaugurazione di Radio Alice

Buongiorno. Lunedì 26 gennaio. Ieri nevicava. Stanotte c’era la luna e il 31 sarà piena. Siamo sotto il segno dell’acquario e i nati in questo giorno sono tendenzialmente azzurri, spiccata tendenza agli scioperi felici…E qui siamo sempre a radio Alice, nella nostra tana piena di esseri strani. Un quantitativo di megaertz di tipo acquario. Occhi un po’ stralunati e i nostri impianti sono sperimentali quanto noi.

…a seguire White Rabbit dei Jefferson Airplaine

Aprile 2017 – Live streaming USMA Radio

Guardo nello schermo del portatile, oltre il logo dell’emittente dell’Università degli Studi di San Marino scorgo le immagini filmate da Man Ray mentre il live streaming mi propone David Sylvian che dialoga con la tromba di Arve Henriksen. Navigo in assenza di peso e agisco creando multimedialità. Clicco sul podcast e alle diverse voci che già riempiono il mio percorso radiofonico si unisce quella di Bruno Munari in podcast, durante una sua lezione di design. Al pari di un dj mixo ciò che la rete mi rimanda, rimescolo le carte creando nuove realtà d’ascolto, artistiche ed invisibili strutture sonore che riempiono lo spazio fisico della stanza e quello indefinito del mio pensiero.

1976 – 2017, come si è evoluta la radio nel corso di questo lungo periodo? Questa breve disamina tenterà di descrivere il lungo percorso che ha trasformato la rivoluzionaria spontaneità di alcuni sperimentatori underground in efficace ricerca di contemporaneità espressiva. Lo spunto giunge da un incontro svoltosi nelle colline marchigiane, all’interno della residenza artistica SPRING ideata e curata da House Creative Agency nella cornice di Villa Tereze Holiday House and Creative Hub. Una giornata nella quale il compositore e musicista, regista e autore Roberto Paci Dalò, ha presentato il progetto USMA Radio di cui è direttore.

Ho scelto di scrivere queste poche righe immergendomi nell’ascolto della musica, una materia plasmabile, in continuo cambiamento, da sempre anima portante del palinsesto radiofonico. Ho deciso di farmi accompagnare dal suono per il mio costante rapporto con un elemento che radiofonicamente mi ha accompagnato per più decenni e tuttora è parte integrante del mio percorso. Userò musica e suono come mezzi attraverso i quali tentare un breve viaggio dentro il mondo delle frequenze modulate e del segnale in streaming.

White Rabbit: al tempo stesso nulla di più lisergico e materiale, testimone di un periodo di eccezionale fermento creativo. Un’emittente in prima linea come Radio Alice non poteva non iniziare le sue trasmissioni, durate ahimè ben poco, con un brano che non avesse lo stesso tenore. Mettersi davanti al microfono di una radio libera negli anni ’70 significava provocare, smuovere l’apatia e il perbenismo diffusi. Erano periodi tragicamente semplici, bastava girare di domenica in eskimo, indossando i soliti jeans sdruciti per sentire di appartenere ad un’altra realtà, quella alternativa, la stessa che si collegava costantemente con la propria piccola emittente di riferimento per ascoltare musica impossibile da trovare altrove. Il rock come colonna sonora costante con la quale imbastire tavole rotonde e discussioni politiche, il rock alternativo come unico comune denominatore per riconoscersi ed accettarsi, fidandosi l’uno dell’altro. Forse una delle poche nobili usanze tramandate nel corso del tempo: dimmi che ascolti e saprò chi sei.

Per decenni il mezzo radiofonico è stato usato con queste modalità, ciò che cambiava era la musica. Con il tempo però il rock subisce un mutamento, si trasforma in classico intrattenimento omologato. La voce suprema dell’antagonismo culturale di matrice popolare viene abbandonata dai più attenti ricercatori radiofonici che abbracciano altre forme sonore, in grado di rappresentare in modo più contemporaneo la continua e diffusa volontà di appartenenza altra. Nascono nuove trasmissioni sempre più specializzate: punk, new-wave, post-punk, indie-rock, industrial, programmi dedicati al suono elettronico e al suono di ricerca. Decine di nuovi segnali musicali iniziarono a fluire dagli altoparlanti di emittenti seguite da un pubblico che richiede sempre maggiori informazioni, ascoltatori che hanno sete di novità. La spinta data dal bisogno di controcultura stava scemando, l’esperienza dell’improvvisazione radiofonica si era trasformata in altro, l’ascolto si faceva più esigente e la conoscenza della materia trasmessa diventava basilare per un’emissione che fosse realmente degna di questo nome. Questo uno dei motivi per cui gran parte dei critici, degli artisti o dei curatori che si occupano di musica sulle pagine dei giornali e in rete, hanno avuto o hanno tutt’ora esperienza radiofonica.

Viviamo in un’epoca che solo in rari casi permette alla creatività di svilupparsi dentro canali non massificati. Ogni nuova esperienza artistica appartenente a qualche genere di sottocultura musicale appetibile viene subito trasfigurata e diffusa in modo virale attraverso milioni di clic. Un fenomeno che mette non poco in crisi coloro che da sempre ricercano unicità e possibile innovazione nell’ascolto. Un problema che porta con sé mancanza di produzione musicale intelligente, che sappia sorprendere. Da par loro, gran parte delle emittenti ‘antagoniste’ ancora in vita non riescono a sciogliere questo nodo, seguono pedissequamente un modello tardo-indie d’antan non riuscendo ad attraversare quella soglia che conduce dalla musica al suono.

Esistono però delle realtà che hanno compreso l’importanza di questo passaggio, iniziando a sperimentare un uso radiofonico non convenzionale.

Mi viene da citare Radio Papesse di Firenze, patrocinata dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, una web radio nella quale le emissioni si colorano di musica convenzionale ma anche e soprattutto di suono, quello dei talks e degli avvenimenti trasmessi in streaming o delle registrazioni dei soundscapers che collaborano con la webradio fiorentina. L’uso del mezzo radiofonico diventa ancor più ‘trasgressivo’ nel caso di USMA Radio, l’emittente dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: “La radio non è solo la scatola dalla quale escono i suoni e le voci ma la radio è lo spazio, per questo abbiamo ideato un’emittente che è composta da una serie di cose non direttamente associabili all’idea che tutti abbiamo della radiofonia…”, così esordisce Paci Dalò nell’introduzione al talk marchigiano.

L’idea che sta alla base del progetto USMA Radio, così come di altre emittenti innovative sparse nel globo, si rifà al principio base della missione radiofonica, ovvero la trasmissione. Un’idea se vogliamo condivisa dal resto dell’antico mondo dei megahertz ma completamente mutata nella narrazione e nella messa in scena. Si parte dal concetto dell’universalità radiofonica: tutto può essere trasmesso, siamo tutti transmitters, la radio non è più un luogo preciso ma diventa il non luogo nel quale poter ascoltare suono e trasmetterlo. Con le e nuove tecnologie possiamo ‘fare radio’ da qualsiasi luogo attraverso l’uso di devices un tempo impensabili. Esistono applicazioni che permettono di creare e inviare trasmissioni attraverso un semplice smartphone, in questo modo si possono tessere reti di scambio a livello globale. Ecco quindi che la famosa barriera tra suono e musica viene abbattuta, oserei dire superata. Quel ‘transmission’ di curtisiana memoria che invitava a danzare con la radio, viene terribilmente ridimensionato dalle potenzialità sonore di un universo in pieno movimento, registrato magari a Mumbai e ascoltato in Groenlandia, in tempo reale. Il paesaggio sonoro, il soundscape stesso entra prepotentemente in gioco e ci aiuta a meglio comprendere i cambiamenti nello spazio che ci circonda.

In Italia esiste una rete di artisti che hanno deciso di mappare e campionare il territorio della penisola, questa associazione fa capo all’Archivio Italiano dei Paesaggi Sonori che si prefigge di promuovere la cultura del paesaggio sonoro usando i risultati ottenuti come base di scambio culturale tra varie realtà territoriali, compresa USMA Radio, attraverso la messa in onda delle performances sonore dei vari soundscapers.

“Accostarsi ad un territorio attraverso la pratica dell’ascolto implica una profonda immersione nelle situazioni, negli eventi, nelle storie, negli elementi che le raccontano. E’ un processo che richiama modalità di sentire che invitano ad espandere la ‘percezione del suono, includendo il suo continuum spazio-temporale e facendo esperienza della sua vastità e della sua complessità nella maniera più ampia possibile’…”. Così Pauline Oliveiros, teorica e storica ricercatrice musicale, fautrice del deep listening qui citata da Leandro Pisano nel suo testo dedicato agli spazi e ai territori nell’epoca postdigitale, quel Nuove Geografie del Suono – Meltemi Edizioni 2017, da molti adottato come testo guida per la comprensione del fenomeno culturale legato al mondo del field recording e alla sua conseguente elaborazione sonora.

Ecco quindi che la radio torna a svolgere il suo primario compito di informazione, aiuta a ‘sentire’ quanto ancora non è diffusamente conosciuto. Seleziona ascoltatori necessariamente e volutamente altri, quella minima parte di pubblico che inizia a percepire stanchezza nel consueto ascolto musicale, ma anche coloro che amano indagare nello spazio sconfinato che ancora si cela dietro i semplici circuiti di una radiolina a transistor.

Link Utili

http://www.archivioitalianopaesaggisonori.it/

http://www.terezehouse.com/

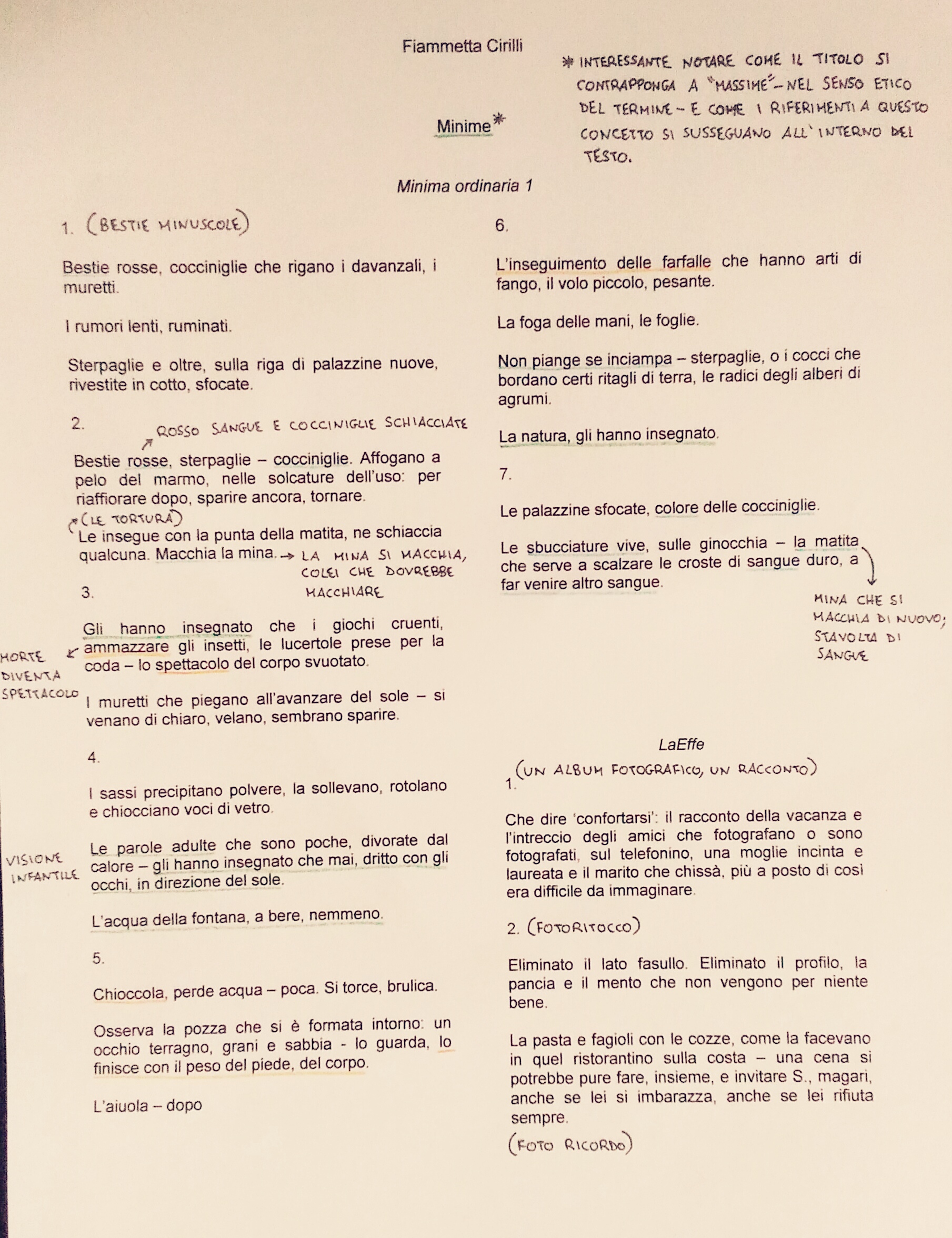

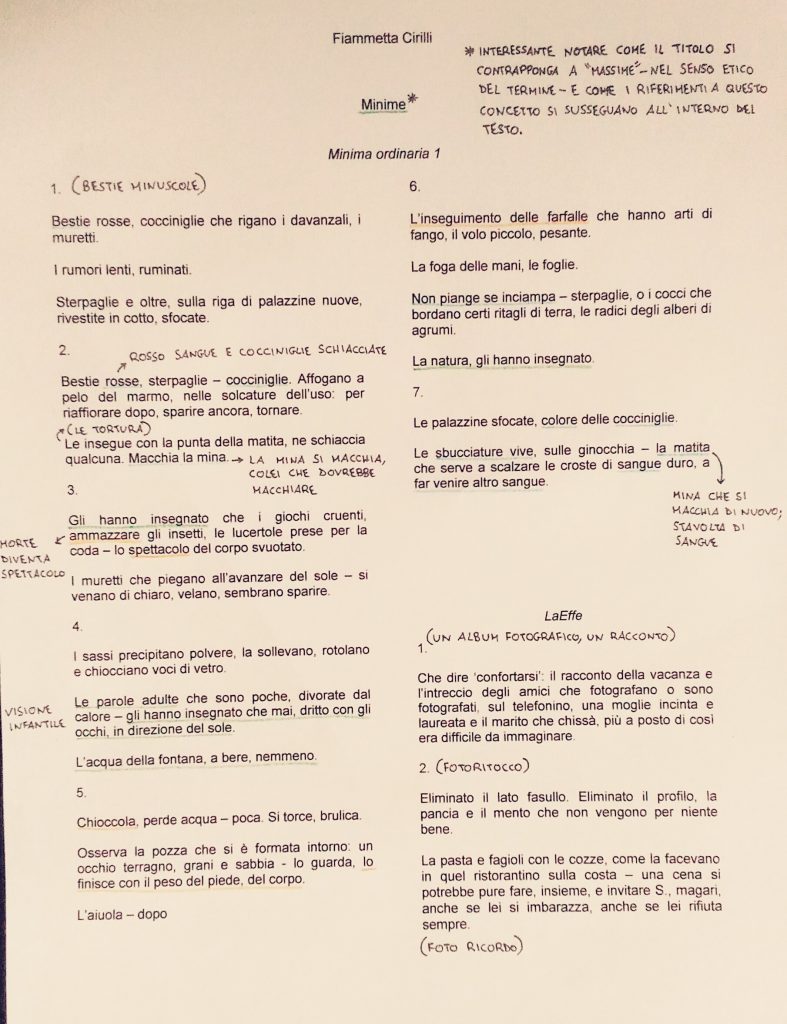

Prove d’ascolto #3 – Fiammetta Cirilli

Minime

Minima ordinaria 1

1.

Bestie rosse, cocciniglie che rigano i davanzali, i muretti.

I rumori lenti, ruminati.

Sterpaglie e oltre, sulla riga di palazzine nuove, rivestite in cotto, sfocate.

2.

Bestie rosse, sterpaglie – cocciniglie. Affogano a pelo del marmo, nelle solcature dell’uso: per riaffiorare dopo, sparire ancora, tornare.

Le insegue con la punta della matita, ne schiaccia qualcuna. Macchia la mina.

3.

Gli hanno insegnato che i giochi cruenti, ammazzare gli insetti, le lucertole prese per la coda – lo spettacolo del corpo svuotato.

I muretti che piegano all’avanzare del sole – si venano di chiaro, velano, sembrano sparire.

4.

I sassi precipitano polvere, la sollevano, rotolano e chiocciano voci di vetro.

Le parole adulte che sono poche, divorate dal calore – gli hanno insegnato che mai, dritto con gli occhi, in direzione del sole.

L’acqua della fontana, a bere, nemmeno.

5.

Chioccola, perde acqua – poca. Si torce, brulica.

Osserva la pozza che si è formata intorno: un occhio terragno, grani e sabbia – lo guarda, lo finisce con il peso del piede, del corpo.

L’aiuola – dopo

6.

L’inseguimento delle farfalle che hanno arti di fango, il volo piccolo, pesante.

La foga delle mani, le foglie.

Non piange se inciampa – sterpaglie, o i cocci che bordano certi ritagli di terra, le radici degli alberi di agrumi.

La natura, gli hanno insegnato.

7.

Le palazzine sfocate, colore delle cocciniglie.

Le sbucciature vive, sulle ginocchia – la matita che serve a scalzare le croste di sangue duro, a far venire altro sangue.

LaEffe

1.

Che dire ‘confortarsi’: il racconto della vacanza e l’intreccio degli amici che fotografano o sono fotografati, sul telefonino, una moglie incinta e laureata e il marito che chissà, più a posto di così era difficile da immaginare.

2.

Eliminato il lato fasullo. Eliminato il profilo, la pancia e il mento che non vengono per niente bene.

La pasta e fagioli con le cozze, come la facevano in quel ristorantino sulla costa – una cena si potrebbe pure fare, insieme, e invitare S., magari, anche se lei si imbarazza, anche se lei rifiuta sempre.

3.

Dietro al tavolo, altro tavolo – essudati serali, drink, pozioni di arancia carota limone o alchimie sane.

Si sprecano in quanto a parole – essudati branchiali, labiali, a mani e corpi contratti, che si sacrificano per buona educazione.

4.

Si scelgono, per i più piccoli, giochi stimolanti e puzzle – la pila di best-sellers polizieschi, i libri sui saperi disparati: Tutti d’un fiato, a meno il venti per cento, per i più grandi.

5.

Hanno fissato con lei – dice che verrà direttamente al ristorante.

Si allontanano – altro tavolo e lì un editor che dà consigli su come fare, se il racconto lo si vuole pubblicare, mandare a una casa editrice grossa e poi sperare.

6.

La gentile clientela è avvertita che il bar sta per chiudere – si ritirano i bicchieri dai tavoli, si invitano quelli che ancora non lo hanno fatto a saldare.

Tutti d’un fiato: e gli Oscar: Ce n’è per tutti i gusti – Un uomo è ciò che legge, sconto speciale.

(E se anche non fosse, chi starebbe a sindacare che)

7.

Più che stereotipo, caso sociale: la scrittrice bulimica, con il taccuino aperto, che prende appunti e mangia patatine – non se ne vuole andare.

8.

Che dire ‘passare il tempo’ tra le ultime novità editoriali, sulle pagine stampate dal mercato, le trame rifinite come film di botteghino.

L’editor si appella alla vivacità della lingua, della narrazione. All’originalità del paese dove si svolge la vicenda – vanno via in tre, lui ultimo.

9.

Che se poi chi legge capisce chi è l’omicida, e lo capisce prima, e il plot rimane senza tensione.

Un quid galvanico: leggere, scrivere, far di conto – la bulimica che sul taccuino appunta che cosa, ora, nella geometria assennata dei tavoli pronti per domani mattina.

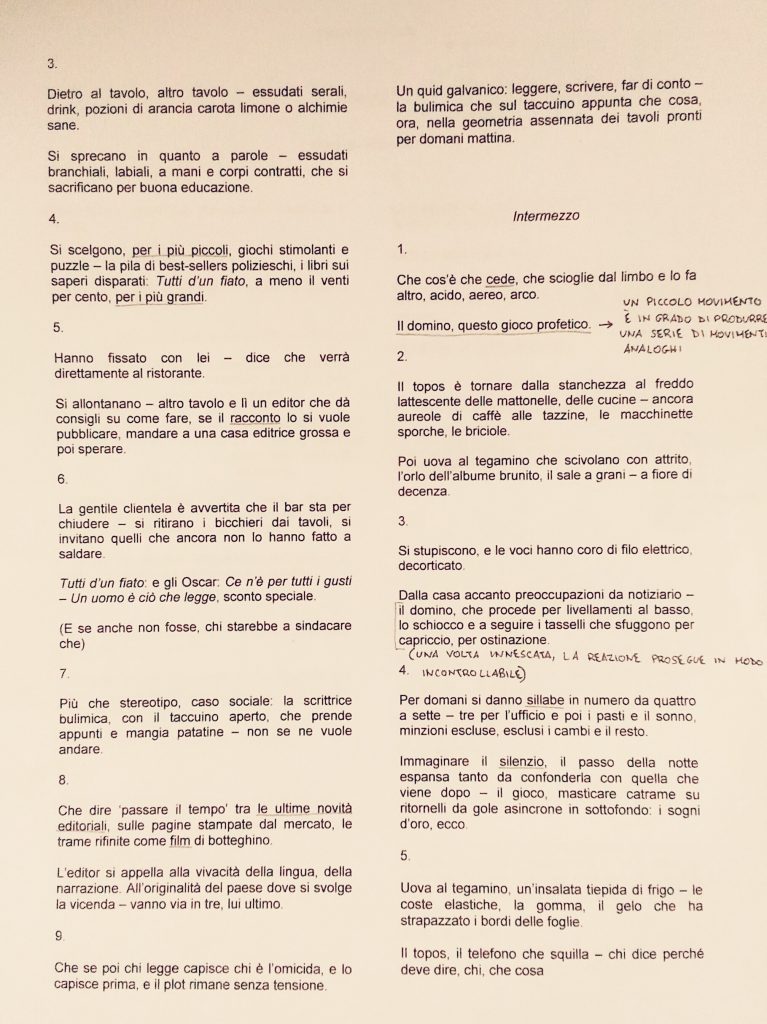

Intermezzo

1.

Che cos’è che cede, che scioglie dal limbo e lo fa altro, acido, aereo, arco.

Il domino, questo gioco profetico.

2.

Il topos è tornare dalla stanchezza al freddo lattescente delle mattonelle, delle cucine – ancora aureole di caffè alle tazzine, le macchinette sporche, le briciole.

Poi uova al tegamino che scivolano con attrito, l’orlo dell’albume brunito, il sale a grani – a fiore di decenza.

3.

Si stupiscono, e le voci hanno coro di filo elettrico, decorticato.

Dalla casa accanto preoccupazioni da notiziario – il domino, che procede per livellamenti al basso, lo schiocco e a seguire i tasselli che sfuggono per capriccio, per ostinazione.

4.

Per domani si danno sillabe in numero da quattro a sette – tre per l’ufficio e poi i pasti e il sonno, minzioni escluse, esclusi i cambi e il resto.

Immaginare il silenzio, il passo della notte espansa tanto da confonderla con quella che viene dopo – il gioco, masticare catrame su ritornelli da gole asincrone in sottofondo: i sogni d’oro, ecco.

5.

Uova al tegamino, un’insalata tiepida di frigo – le coste elastiche, la gomma, il gelo che ha strapazzato i bordi delle foglie.

Il topos, il telefono che squilla – chi dice perché deve dire, chi, che cosa

*

FRAMMENTI DI UN ASCOLTO CRITICO

Su Minime di Fiammetta Cirilli

Simona Menicocci

: la forma del frammento novecentesco (paratassi, costrutti nominali o verbali, disordine strutturale del testo dovuto a salti temporali, alogicità, sequenze scombinate, alterazione dei nessi abituali; continua tensione della lingua che forza le strutture normali di lessico e sintassi, mira alla densità e alla forza sintetica dei significati, punta sull’ellissi) viene reinterpretata e rideclinata da Fiammetta Cirilli per scandagliare e problematizzare le odierne possibilità d’uso di poesia, prosa, lingua e dei rapporti che queste forme, nella loro ibridazione, divergenza, instaurano con la società contemporanea.

: Minime è titolo tematico e rematico insieme, riferendosi al contempo alla forma delle frasi, minime appunto, e alle cose di cui le frasi parlano o a cui si riferiscono: quelle minime della vita quotidiana.

: INTRAMONDANO E INFRAORDINARIO

: il titolo del primo testo minima ordinaria, oltre a una funzione descrittiva, ha un effetto secondario connotativo per il modo in cui realizza la sua denotazione, un’eco che apporta «al testo la cauzione indiretta di un altro testo e il prestigio di una filiazione culturale.»[1] In questo caso il rimando è a Minima Moralia di T.W. Adorno. Il trapasso compiuto messo a tema è quindi da questioni morali minime a questioni ordinarie minime.

: l’impronta, l’eco, adorniana si può riscontrare anche sul piano formale del frammento stesso, inteso come “particolare che esprime negativamente la totalità”, come “forma aperta e priva di potere”, la cui caratteristica è quella di non partire da zero, ma di cominciare in medias res e, costitutivamente, di non pretendere all’esaustività e alla sistematicità.

: frammenti di prose, vere e proprie lasse, spesso ridotte a frasi minime, a volte nominali, iperconcentrate, ad alto tasso di connotazione; intermittenze, intervalli, in cui descrizioni di minima portata sociale e antropologica eludono una formulazione “positiva” di ciò che è vivente.

: gli interstizi sono, come le pause musicali, momenti del tessuto concettuale, dello sviluppo del senso.

: Fiammetta Cirilli usa il frammento non in quanto risultato mimetico della disgregazione della percezione, bensì come strumento di captazione e di applicazione di uno sguardo micrologico che seleziona e semantizza l’inesauribile superficie e profondità delle cose della vita.

: proprio Adorno prospettava la salvezza della metafisica solo nella sua capacità di riformularsi, di trapassare, in micrologia. Lo sguardo micrologico – desunto da Benjamin che, nella premessa a Il dramma barocco tedesco, ricordava programmaticamente: «il contenuto di verità può essere colto soltanto penetrando con estrema precisione i particolari di un certo stato di cose»[2] – deve occuparsi dei “minimi tratti intramondani”, è uno sguardo sul dettaglio e sull’apparentemente irrilevante:

«I minimi tratti intramondani sarebbero rilevanti per l’assoluto, perché lo sguardo micrologico frantuma il guscio dell’impotentemente isolato in base al criterio del concetto superiore, che lo sussume, e fa saltare la sua identità, l’inganno che esso sia meramente un esemplare»[3]

: accanto ad Adorno, minima ordinaria contiene l’eco dell’infra-ordinario di Perec: «quello che succede ogni giorno, il banale, il quotidiano, l’evidente, il comune, l’ordinario, l’infra-ordinario, il rumore di fondo, l’abituale, in che modo renderne conto, in che modo interrogarlo, in che modo descriverlo? […] Come parlare di queste “cose comuni”, o meglio, come braccarle, come stanarle, come liberarle dalle scorie nelle quali restano invischiate; come dar loro un senso, una lingua: che possano finalmente parlare di quello che è, di quel che siamo. Forse si tratta di fondare finalmente la nostra propria antropologia: quella che parlerà di noi, che andrà a cercare dentro di noi quello che abbiamo rubato così a lungo agli altri. Non più l’esotico, ma l’endotico.»

: vale anche per Minime quella “sociologia” della quotidianità che «non è un’analisi, ma soltanto un tentativo di descrizione e, più precisamente, descrizione di ciò che non si guarda mai perché vi si è, o si crede di esservi, troppo abituati e per il quale non esiste abitualmente discorso […] Si tratta di un decondizionamento: tentare di cogliere non ciò che i discorsi ufficiali (istituzionali) chiamano l’evento, l’importante, ma ciò che è al di sotto, l’infraordinario, il rumore di fondo che costituisce ogni istante della nostra quotidianità.»[4]

: ma a differenza dei testi di Perec, in Minime non c’è accumulo saturante, horror vacui, elencazione ossessiva, annotazione nevrotica, esaurimento del mondo per mezzo di un linguaggio che lo eccede, non sono presenti iperdescrizioni che derealizzano gli oggetti e gli eventi «come se il mondo rappresentato e quello fuori della cornice appartenessero allo stesso livello di realtà»[5], né alcuna narrativizzazione della descrizione.

: MINIMALISMO IPERCONNOTANTE

: ci sono invece ipodescrizioni esatte e icastiche, contrazioni narrative e diegesi brachilogiche che, spesso, alla chiusura preferiscono la sospensione, l’eco del senso, e che tendono antinarrativamente al regesto, all’indice; un economicità, un minimalismo di mezzi linguistici che riescono in un effetto iperconnotante, grazie a un linguaggio conciso, stringato, laconico eppure precisissimo, ellittico eppure limpidissimo, sommesso eppure chirurgico; la sintassi paratattica procede per strutture binarie o triadiche, o loro replicazioni simmetriche; il frequentissimo ma calibrato uso delle figure di suono – germinazioni fonetiche, paranomasie, annominazioni – testimonia l’uso fertile e sapiente di Fiammetta Cirilli dei caratteri sovrasegmentali, che contribuiscono al processo di significazione amplificando l’ordinaria significazione grammaticale, tendendo a eliminare i confini lessicali, questo perché la loro peculiare densità è extra-lessicale.

: microprose con tratti prettamente ‘poetici’ quindi, ma con differenti statuti, procedure, modi di trattare il reale, rispetto alla prosa lirica.

: Andrea Inglese notava come «la definitiva fuoriuscita dal canto lirico, ossia dal verso che scandisce pubblicamente un’articolazione espressiva intima e privata (invocazione, balbettio, monologo spezzato, nominazione, ecc.), non coincide semplicemente con l’abbandono di un repertorio di convenzioni, ma annuncia la sparizione di una forma di vita, quella che permetteva la costruzione e la difesa di un’intimità emotiva, onirica, meditativa, che oggi è materialmente sempre meno realizzabile»[6] e soprattutto che «la ricostituzione di una visione intima del mondo passi per un corpo a corpo con materiali che presentano una loro inerzia, una loro bruta fattualità, mai completamente riscattabile dalla forma.»[7]

: IL QUASI NIENTE: I DETTAGLI ESORBITANTI E INUTILI

: se nella forma narrativa classica, i particolari minimi «sembrano corrispondere a una specie di lusso della narrazione, prodiga al punto da dispensare dettagli “inutili” e da alzare di conseguenza, qua e là, il costo dell’informazione narrativa»[8], all’opposto i dettagli di Minime corrispondono a un’estrema economicità linguistica e risultano essere gli artefici della connotazione, dell’effetto di reale.

: ma «il realismo è soltanto frammentario, erratico, confinato ai dettagli, e il racconto più realistico che si possa immaginare si svolge secondo modi irrealistici). È quella che potremmo chiamare l’illusione referenziale. La verità di questa illusione è la seguente: soppresso dall’enunciazione realistica in quanto significato di denotazione, il “reale” vi ritorna come significato di connotazione: infatti, proprio nel momento in cui quei dettagli dovrebbero denotare il reale, non fanno altro, senza dirlo, che significarlo.»[9]

: Minime porta in primo piano, esclusivizza le pause, le microinterruzioni di una trama in cui l’incedere dei fatti si ferma, gli aspetti apparentemente marginali, trascurabili, le piccolezze, le sfumature, le minuzie, le distrazioni dal filo narrativo che spostano lo sguardo su un “quasi niente”, minimi eventi non determinanti, che non hanno la forza di far piegare il verso di una storia: le cose deboli. Qui il valore, la possibile valenza etico-politica di questa scrittura.

: calzante anche quanto analizzato da Marco Giovenale in un articolo su La lettera di Lord Chandos di Hofmannsthal: una scrittura come «cattura dell’effimero (esperienze di senso còlte nell’insignificante) e non dello straordinario. […] l’occorrenza, il passaggio del senso (non diremmo la “bellezza”) si contrae in piccoli luoghi e oggetti di poco conto. Non “rivelatori”, semmai “rilevati”, affioranti, stagliati (in maniera e per ragioni impredicabili ma non inesistenti). […] L’insignificanza assume allora, come al voltarsi di un nastro di Moebius, un aspetto diverso. […] L’oggetto attira l’occhio ma ritira il senso al di sotto e al di fuori dell’eccezionalità che fino ad allora veniva attribuita agli eventi meritevoli di sguardo e cura da parte dell’artista»[10].

:

: IL SOGGETTO DISCONTINUO

: l’antinarratività vuol dire scarto dalla planimetria comunicativa della narrazione classica, distruzione della durata che è la connessione dell’esistenza.

: la diffrazione dell’istanza autoriale va di pari passo con la diffrazione della linearità temporale e sintattica, che attraverso rigore e parsimonia ottengono frammenti come frutto di un lavoro a togliere, del principio less is more come mezzo per produrre e proporre un ordine, uno sguardo, una soggettivazione differente, intermittente, lamellare, fatta di interruzioni, di vuoti, di lacune, di silenzi.

: tutto questo rende visibile un soggetto dell’enunciazione – e tale è anche la condizione del soggetto storico contemporaneo, costantemente interferito, orbato di una visione/esperienza unitaria/individuale, incapace o nolente rispetto alla costruzione di una narrazione unificante –, di cui non si danno tracce di intenzionalità, esso risulta quindi abraso, contemplativo, disseminato, è un soggetto discontinuo, lacunoso, captato da qualcosa di marginale o trasversale, ridotto a un’inoperosità che si attiva in relazione a particolari, direi neutri, stati di intensità del sensibile: oggetti, fenomeni, microsituazioni, microeventi quotidiani, banali, insignificanti, puntellati da inezie stranianti.

: «il neutro è il marginale, l’irrilevante, il futile, il dettaglio esorbitante e inutile, la digressione non solo nella scrittura ma nella vita stessa. È l’infunzionale, che si sottrae alla padronanza del soggetto, ed è ciò che dalle sue costruzioni, progetti ed esaltazioni fuoriesce, eccede e permane.»[11]

: tentando una proporzione ipotetica (usando/abusando uno stralcio di un saggio di Roland Barthes su alcuni fotogrammi di Ejzenštejn), se fotogramma : film = frammento : romanzo, allora Fiammetta Cirilli lavora contro «l’opinione corrente sul frammento: un sottoprodotto lontano dal romanzo, un campione, un mezzo di avviamento, un estratto pornografico e, tecnicamente, una riduzione dell’opera mediante la sottrazione di ciò che si considera l’essenza sacra del romanzo»[12]: la trama, “il plot”.

: proprio in questo saggio, Il terzo senso, Barthes suggeriva che «il problema attuale non è distruggere la narrazione, ma sovvertirla, dissociare la sovversione dalla distruzione»[13]: non cancellare il senso, ma far emergere da esso “il senso ottuso”. Distingueva infatti tre livelli di senso: quello della denotazione / comunicazione / informazione; quello della signification, della significazione afferente all’ordine simbolico che dà un senso obvie, ovvio; quello della signifiance, della significanza, del senso obtus, ottuso, «un terzo senso, evidente, erratico e ostinato»[14].

: l’obvie «è un senso che mi cerca, in quanto destinatario del messaggio, soggetto della lettura», è un senso intenzionale.

: «il senso ottuso è la contro-storia stessa; disseminata, reversibile, strettamente legata alla propria durata; è destinato a fondare (se lo si segue) una segmentazione totalmente diversa da quella dei piani, delle sequenza, dei sintagmi (tecnici o narrativi): una segmentazione inedita, contro-logica, e tuttavia “vera”.»[15]

: «infine il senso ottuso può essere visto come un accento, come la forma stessa di un’emergenza, di una piega (o meglio di una falsa piega), che contrassegna il pesante strato delle informazioni e delle significazioni. […] Questo accento (di cui si è mostrata la natura enfatica e nello stesso tempo ellittica) non procede nella direzione del senso, […] non indica neppure un altrove del senso (un altro contenuto, aggiunto al senso ovvio), ma lo elude – sovvertendo non il contenuto ma l’intera pratica del senso. Una nuova pratica, rara, affermata contro una pratica maggioritaria (quella della significazione): il senso ottuso appare fatalmente come un lusso, un dispendio senza scambio»[16].

: in Minime Fiammetta Cirilli lavora sugli accenti enfatici ed ellittici, su ciò che ha carattere discontinuo, frammentario, erratico, intermittente, ciò che è fatto di scarti, di rinvii, qualcosa di superfluo rispetto all’economia narrativa, un differimento, una deriva, un’escrescenza, una piega, non facendoli emergere, ma ostendendoli nella loro segmentazione e diffrazione – strutturando altrimenti il testo.

: (la cocciniglia, come il fotogramma, non è un campione, è una citazione: evoca l’intera natura, ma come tra virgolette. La cocciniglia “virgoletta” la natura.)

: NATURA VS MONDO

: il corpus complessivo dei testi configura una divisione del sensibile in due sfere: la natura e il mondo umano, culturale.

: «l’animale non-umano aderisce incondizionatamente al suo ambiente, vi è incastrato. Non vi è distanza tra l’organismo dell’animale e la sfera vitale in cui è incluso. E, senza una certa distanza, o disaderenza, è impossibile la rappresentazione del proprio habitat. L’eccessiva vicinanza impedisce la messa a fuoco, il rapporto tra sfondo e primo piano, l’isolamento di singoli enti estrapolati dal contesto. L’organismo animale, più che avere un ambiente, è l’ambiente in cui vive: per questo non se lo pone di fronte come oggetto di rappresentazione. Non potendo rappresentarselo, dell’ambiente non percepisce i limiti, la linea di confine.»[17]

: mentre l’ambiente è «l’habitat animale cui si è correlati in modo univoco, dettagliato e definitivo; il mondo è il contesto generico, sempre parzialmente indeterminato, all’interno del quale l’integrazione è instabile e l’adattamento precario.»[18]

: l’uomo non dispone di un ambiente, non ha una nicchia ecologica; ha solo mondo, contesto, pseudoambienti; è un essere disambientato, mondano, culturale.

: «la cultura – nel senso più largo del termine: lavoro, tecniche, ecc – è ciò che fa le veci di un ambiente per l’essere vivente che non ne ha uno proprio. La cultura è, dunque, una compensazione (innata, biologica) delle lacune dell’homo sapiens. La cultura costruisce degli pseudoambienti, ovvero dei contesti rassicurativi in cui i comportamenti diventano ripetitivi e prevedibili.»[19]

: in Minime tra mondo naturale – di cui fanno parte animali e bambini – e mondo umano, culturale, non si dà coesistenza, comunicazione, solo sguardi estranei al di qua di un vetro, di uno schermo diafano.