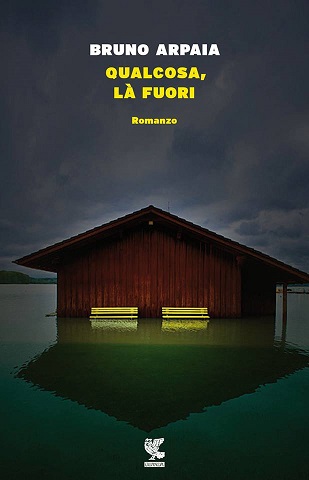

I contendenti

di

Anna Giuba

Era cominciato con un odore di mentuccia, un odore intenso, che ricordava quello della presenza improvvisa di certi santi. Un odore fresco che sfumava in una nuvola esangue e lieve e che faceva dilatare le narici. Aveva cominciato a volare leggero come l’aria di primavera sulla città, all’ora di cena, quando s’intuiva la vita che si snodava come un gomitolo dietro le finestre accese. I nodi della giornata venivano alla luce dietro le porte chiuse, stanchezze e piatti e rabbie e forchette e amori e bicchieri che tintinnavano sulle tavole. Preoccupazioni quotidiane e sedie in cucine modeste. Televisori accesi che mandavano bagliori di luce fluorescente e livida e spaghetti scodellati in tavola. Era cominciato durante la serenità satura di stanchezza della prima sera.

Daniela era in cucina e aveva appena finito di apparecchiare. I bambini sedevano davanti ai piatti vuoti aspettando il ritorno del padre.

– Hai usato un detersivo nuovo? – ha chiesto Angelo rientrando a casa dal lavoro, sporco di calce che sembrava infarinato.

− No. – ha risposto Daniela togliendosi il grembiule da cucina – ho usato quello di

sempre. Perché? –

− Che ne so, c’è un odore strano. – e si è fermato nell’ingresso annusando

ferocemente, che quasi sembrava mordesse l’aria con il naso. Si è tolto la giacca di fustagno marrone e l’ha appesa all’appendiabiti. – Boh. – ha sussurrato.

Era la fine di maggio e la luce ancora intensa del giorno invadeva la cucina. La cucina era piccola e stipata di elettrodomestici, la lavatrice ronzava ritmica con uno sciabordare che accompagnava i gesti consueti della sera. Angelo si è seduto a tavola rimboccandosi le maniche della tuta e scoprendo gli avambracci forti di muscoli sodi. – Finalmente – ha detto infilando il tovagliolo al collo e distendendo le gambe sotto la tavola. – Che c’è? Minestrone? Mhhh. E il pollo? Non hai fatto il pollo? Lo sai quanto mi piace il pollo. – Aveva un’aria esausta, l’aria di chi ha lottato tutto il giorno con una forza ignota.

- Certo che l’ho fatto. Ho fatto il pollo arrosto. – ha detto Daniela con un sorriso incerto.

Hanno iniziato tutti quanti a mangiare. I bambini sono stati i primi a percepire il malessere. Mangiavano tutti il minestrone compunti, seduti a tavola come sempre, una cucchiaiata alla bocca e gli occhi sgranati al televisore. Il rumore delle stoviglie si mescolava al suono del televisore e a quello delle mandibole. Il programma di quella sera era in fascia protetta ed era un quiz. Un quiz innocuo, per famiglie, il presentatore gesticolava con una cartella blumarin in mano e dieci ragazze in costume da bagno, con grossi seni e l’ombelico scoperto reggevano grandi lampadine verdi. Le lampadine si accendevano ritmicamente alle risposte. Se la risposta era giusta la lampadina si accendeva di luce gialla. Se la risposta era sbagliata si accendeva di luce rossa. In quel momento il concorrente stava per rispondere e le lampadine erano tutte verdi.

Il presentatore, magro e muscoloso, aveva faccia quadrata e lenti quadrate che lo facevano somigliare ad un monoscopio d’altri tempi. – Avete visto come sono belle le mie Domandine? – Le Domandine erano le ragazze che reggevano le lampadine. Il loro viso sembrava una produzione in serie di madrenatura, quasi fossero state clonate nel sorriso luminoso e negli occhi verdi che ammiccavano verso la telecamera.

Angelo mangiava lentamente, si era lavato le mani ma le nocche delle dita erano rimaste biancastre e riflettevano la luce bianca del lampadario a mezzaluna della cucina.

− Com’è andata oggi? – ha chiesto Daniela ad Angelo mentre metteva in tavola il secondo. Jessica, la bambina più piccola, ha spinto il piatto in avanti e l’ha guardata.

− Mamma, possiamo girare? Non mi piace il quiz… – la sua vocetta timida s’imponeva proprio per la sua delicatezza, e Jessica aveva parlato quasi in sordina, quasi avesse paura di disturbare la tavola.

− Perché, non ti piace? – e Angelo l’ha guardata in tralice.

− Mamma, ho nausea…- ha detto Domenico sbavando un poco il minestrone e

guardando Daniela con occhi che si lamentavano.

− Hai male allo stomaco? – gli ha chiesto lei rialzandosi sulla fronte i capelli che

aveva neri e crespi. Daniela era tutta nera, aveva neri gli occhi e la pelle era scura

scura e leggermente butterata.

− No… nausea. – e il bambino l’ha detto storcendo la bocca come davanti a qualcosa

che non gli piaceva.

- Vieni qui.- gli ha detto Daniela mentre Angelo continuava a mangiare in silenzio.

Allora Domenico si è alzato e ha teso le braccia e si è aggrappato al collo della madre. Lei gli ha posato una mano sulla fronte. – Febbre, non ne hai. – ha detto Daniela con un senso di sollievo. Poi ha preso a cullarlo in un ritmo che era tutt’uno con il suo respiro, e la testolina del bambino si sollevava ritmicamente sul seno della madre, ora aveva gli occhi chiusi come se la nausea gli stesse dando una tregua.

Angelo ha guardato improvvisamente la moglie e il figlio con due occhi che sputavano lapilli.

− Cazzate. E’ che non gli piace il pollo, ecco cos’è. – ha commentato mentre scuoiava un’ala con minuzia. Angelo era alto e grosso, con la punta del naso di spugna e i capelli biondicci tagliati a spazzola. Aveva occhi stranamente acquosi, irascibili e insoddisfatti.

− Non è vero! – ha continuato il bambino piagnucolando e portandosi le mani agli

occhi. – Mi bruciano anche gli occhi. – ha detto Domenico e si è scosso

dolorosamente dall’abbraccio materno.

− Io ho mal di testa! – ha aggiunto Jessica abbandonando la carne nel piatto. Poi ha

riposto le mani sul grembo ed ha abbassato la testa come stesse aspettando una punizione. Ma la punizione non è arrivata. Invece è arrivata la voce del padre che ha tuonato in un tutt’uno con le lampadine verdi del quiz.

- Shhh! Fatemi sentire! Dovete proprio aspettare il quiz per stare male? – e ha scagliato le pelle del pollo nel piatto con un gesto brusco e le dita unte.

– Insomma, i tuoi figli stanno male e tu pensi al quiz? – ha urlato Daniela di rimando – capirei ci fosse il telegiornale, ma il quiz! – e l’esasperazione l’ha resa triste.

− Lasciatemi mangiare in pace! Jessica, se hai mal di testa vai a dormire, e tu Domenico, mangia e vedrai che la nausea ti passa. –

Angelo era stanco e impaziente.

Non era stata una giornata felice. A ben guardare, giornate felici non ce n’erano mai. Ma quel giorno, in particolare, il capomastro non gli aveva lasciato tregua, lo seguiva attraverso le stanze del cantiere come un cane affamato, controllando ogni interstizio. Angelo doveva riempire gli interstizi di cemento a presa rapida. Quel giorno non c’era con la testa e ne aveva saltati parecchi. Così il capomastro si era infuriato e aveva minacciato di licenziarlo. Angelo sapeva che non poteva permettersi di perdere il lavoro, con due bambini e Daniela sulle spalle. Ci sarebbe mancato soltanto questo, quando già faticavano ad arrivare alla fine del mese. Così Angelo aveva ricominciato a riempire gli interstizi cercando di metterci un po’ più di attenzione, però riempiva gli interstizi chiedendosi perché lo facesse, se ci fosse un senso. Dentro quei muri avrebbe abitato gente che lui non avrebbe mai conosciuto, era un appartamento dei quartieri alti, ci avrebbe abitato gente ricca, gente che non immaginava neppure che potessero esistere cucine modeste e anguste come quella della casa di Angelo. Non era la prima volta che gli veniva un pensiero strano. Li chiamava così, pensieri strani. Erano improvvisi e senza senso apparente e lui non ne parlava mai con nessuno, di questi pensieri. Erano suoi.

Jessica si è avviata a passetti verso la stanza dei bambini, ma prima di aprire la porta ha fissato a lungo Daniela,con la mano appoggiata alla maniglia e gli occhi di bambina consapevole. Poi ha fatto ciao con la manina ed è entrata, scomparendo dalla vista di tutti.

Domenico era ancora in braccio a Daniela, e aveva abbandonato la testa sulla sua spalla. Daniela poteva sentire il suo respiro, mentre gli passava la mano tra i capelli chiari come quelli del padre.

Angelo ha avuto un moto di disgusto e ha guardato male il piatto.

– E’ venuta la nausea anche a me. Forse ho mangiato troppo. Ma che ci prende a tutti? Un virus? L’influenza? Non è mica stagione, questa, d’influenze… E poi, quest’odore, non sentite che è quasi insopportabile? Chissà da dove viene. Sei sicura di non aver usato un deodorante? Qualcosa che non ti ricordi, magari un profumo nuovo. Ah, è insopportabile. –

Si è coperto la faccia con le mani e ha starnutito violentemente.

Angelo si è alzato barcollando e si è accostato alla finestra per aprirla, ma nel momento in cui ha appoggiato la mano sulla maniglia di acciaio, uno sbocco di vomito l’ha fermato proprio accanto al davanzale.

- Angelo! Che hai? – ha chiesto Daniela precipitandosi su di lui e abbandonando il bambino sulla sedia.

Angelo aveva la mano davanti alla bocca. – E’… questa nausea. Cristo, ho sporcato tutto. – sembrava smarrito come di fronte ad un nemico che non si aspettava, un nemico che veniva da dentro di lui. O da fuori, non lo sapeva.

- Non preoccuparti e vai a metterti a letto. – gli ha detto Daniela mentre il televisore continuava a cicalare.

- Non so, non so che cos’è. Dio, come si sta male. – ha detto Angelo abbandonandosi sulla sedia accanto alla tavola.

I resti del pasto sembravano appartenere ad un tempo parallelo, dove ogni cosa andava bene e tutti stavano bene. Anche se c’era il capomastro che lo seguiva come un segugio, questo faceva parte del gioco, mica gliene importava poi molto. È del tutto normale che un capomastro abbia occhi anche dietro la testa ed è del tutto normale che a volte non ti lasci neppure respirare. Ma questo malessere improvviso e insopportabile era diverso, un’aggressione dall’interno di sé. Era un colpo basso, qualcosa che colpiva l’intimità della famiglia e della tavola. Che colpiva un momento di tregua.

Daniela gli ha preso la mano e gli ha sfiorato la guancia.

– Vuoi che chiami qualcuno? Un dottore? Così vede anche i bambini… – ha detto Daniela in un filo di speranza.

− Chiamalo, continuo a stare male. – ha implorato Angelo pallido di un pallore verdastro. Angelo sudava e sudava, la fronte gli si era tutta imperlata di goccioline calde, e la pelle si era improvvisamente arrossata come in preda ad un calore diabolico.

Domenico, che era in piedi accanto alla sedia e guardava un po’ Daniela ed un po’ Angelo, si è messo a piangere.

- Figlio mio, che c’è? – gli ha chiesto Daniela.

- N… Nausea. –

– Mamma! – hanno sentito chiamare Jessica da dietro la porta della camera dei bambini.

- Oddio, ma c’è da impazzire! – ha esclamato Daniela conficcandosi le unghie nella cute della testa – Ma che cosa sta succedendo? –

E’ stato in quel momento che Daniela l’ha sentita montare come un’onda. Saliva dallo stomaco e dall’intestino. La nausea era violenta e si concentrava nella bocca come l’odore di menta. Come avesse ingoiato una quantità enorme di dentifricio, sentiva la bocca impastata e la nausea saliva alla testa, si impossessava delle braccia e delle gambe, di tutto il corpo. Intanto, un dolore improvviso e feroce le chiudeva la testa in una morsa a tenaglia. Daniela ha portato la mano alla bocca, e si è slanciata verso il lavandino. Ma non aveva mangiato nulla e dalla sua bocca è uscita soltanto un poco di bava bianca.

Il televisore era ancora acceso. Ora c’era il telegiornale ed il telegiornale parlava di una donna che era scomparsa da qualche giorno. La donna era molto giovane e aveva il viso truccato pesantemente e nella foto del video sorrideva con in mano un bicchiere di spumante. Chissà che cosa le era successo, magari l’avevano ammazzata. Anzi, di sicuro l’avevano ammazzata. Angelo era combattuto tra il malessere e la curiosità per la cronaca della sparizione, avrebbe voluto continuare ad ascoltare e a vedere, ma gliene è mancato il tempo.

Nel momento in cui la nausea aveva cominciato a salire alla gola, l’odore di menta si era fatto più intenso. Era un odore quasi crudele nella sua freschezza, potente e permeante, che non lasciava tregua neppure tra un respiro e l’altro. Daniela ha aperto la finestra ma l’odore entrava anche da fuori, sembrava uscisse dalle finestre accese. Da dove viene quest’odore. Che cos’è. Perché dà tutto questo male. Si chiedeva Daniela mentre apriva il rubinetto del lavello e lasciava scorrere l’acqua sulle braccia. – Bambini, la nonna diceva che per la nausea ci vuole l’acqua fresca sui polsi. – ha detto con un filo di speranza.

Poi si è asciugata le mani ed ha afferrato il telefono e composto il numero del dottore. La televisione stava dicendo che probabilmente la donna era scomparsa in seguito al rapimento da parte di un fidanzato cocciuto, e che a quanto pareva per lui la donna era diventata un’ossessione, un’idea fissa di cui non riusciva a liberarsi. Così si era liberato di lei. Stavano intervistando il fidanzato cocciuto, che di fronte alle telecamere aveva un’aria spenta, crollava il capo in segno di diniego all’assedio dei microfoni che si sporgevano verso la sua bocca come volessero pungolarlo. Ogni microfono aveva la forma di un gelato ed era nero e portava la sigla di un’emittente televisiva. Ad un certo punto il fidanzato cocciuto aveva alzato le mani in segno di resa e i microfoni l’avevano incalzato ancora. Il fidanzato cocciuto aveva occhi grandi e neri che sporgevano lievemente dalle orbite.

– Pronto? Sono… sono la signora A. Dottore, in casa stiamo tutti male. Sì, nausea, vomito e uno strano odore. … Ah sì? … Ah. Davvero? Ma lei che cosa pensa che sia? … Che cosa dobbiamo fare? Tutto qui? Grazie, dottore, buonasera. -

Angelo la stava guardando con aria sospesa ed esangue, aveva la testa abbandonata contro il muro, una mano sulla bocca e l’altra mano sulla testa di Domenico. Jessica si era alzata dal lettino ed si era affacciata alla porta, stava appoggiata allo stipite e li guardava con gli occhi lievemente cerchiati nella pelle soffice dei cinque anni. Sembrava malata.

– Cos’ha detto? – ha chiesto Angelo, sfibrato.

- Non siamo i soli. Avrà ricevuto quaranta telefonate. Tutto il quartiere sta male! – Daniela ha allargato le braccia in un gesto rassegnato.

– Ma com’è possibile. E l’odore, l’odore, ti ha detto che cos’è? – ha detto Angelo versandosi un po’ d’acqua nel bicchiere che stava ancora sulla tavola.

- Non si sa niente. – ha detto Daniela sedendosi nuovamente. Era abbattuta e preoccupata.

– E che cosa dobbiamo fare? Insomma, è un dottore! Saprà bene che cosa conviene fare, Cristo! – ha sbraitato Angelo, bestemmiando in un ululato di dolore e d’impotenza. – Cristo, uno sta male da bestia chiama il dottore e il dottore dice “Non preoccupatevi, non siete i soli”. E a me che me ne importa se non siamo i soli? Io sto male! Sto male! – e ha abbandonato il dorso allo schienale della sedia.

– Veramente ha detto di prendere del Prufrock. Se poi il Prufrock non fa niente, di andare all’ospedale. – e Daniela ha preso nuovamente in braccio Domenico che la guardava con aria smarrita. Era molto pallido.

- Bambino mio. I miei bambini – ha detto Daniela allungando un braccio e afferrando la manina di Jessica. Poi d’un tratto, come presa da un’ispirazione improvvisa, – Ti prego, Angelo, spegni il televisore. Fallo per me. –

Allora Angelo ha preso il telecomando e ha spento. In quel momento una telefonata in diretta parlava del ritrovamento del corpo senza vita della donna scomparsa. Il corpo era stato ritrovato in un bosco poco lontano dal luogo della sparizione. La voce dal video era un crescendo di emozione, e la giornalista parlava in modo nervoso e concitato, mettendo l’accento sulle parole sangue e decomposizione e lunga ferita.

La giornalista parlava dal bosco e il suo viso era illuminato di bagliori sinistri, il vento le agitava i capelli lunghi e biondi dietro le spalle.

Un’emozione forte troncata di netto che si era ridotta ad un pallino microscopico sullo schermo nero.

A Daniela è sembrato improvvisamente che l’odore di menta diminuisse. Ma la finestra era rimasta aperta, e dalla finestra l’odore continuava ad entrare, in un flusso costante e leggero che veniva da fuori, che sembrava salire dal cortile e dai tetti che stavano di fronte a loro. Ora l’odore era meno intenso, ma c’era ugualmente. Anche la nausea era diminuita un poco, quel tanto che bastava per permettere loro di muoversi. Daniela ha chiuso la finestra con un gesto rapido.

– Ma cosa fai? – ha detto Angelo che intanto si era alzato in piedi barcollando leggermente. Sembrava molto stanco, come se la nausea l’avesse prosciugato. – Chiudo la finestra. – ha detto Daniela decisa – è da fuori che viene adesso… -

- Da fuori? Ma sei matta? Prima mi fai spegnere il televisore, adesso dici che l’odore viene da fuori.-

– Non senti che è passato? – ha detto Daniela dietro un velo di speranza. – Non c’è più … non c’è più… – ha ripetuto la vocina di Domenico.

Inspiegabilmente, i loro occhi si erano incontrati. Jessica guardava Daniela e suo padre e il fratellino, suo padre guardava lei e Domenico e Daniela, e Daniela guardava tutti. Nessuno di loro parlava.

Sentivano tutti un sollievo grande, quasi potessero respirare di nuovo, quasi che insieme all’odore fosse passata anche una paura strana ed inquieta.

Soltanto Daniela si era seduta a tavola e guardava la bottiglia dell’acqua inebetita, come se la bottiglia dovesse dirle qualcosa.

Angelo ha chiamato Jessica con un gesto e le ha sfiorato il viso con la mano grezza e forte.

– Non aprite la finestra, eh, bambini? Non apritela per nessuna ragione. Tra qualche ora sarà passato tutto e potremo aprirla, ma ora non si può… -

- Papà, ma che cosa c’è nell’aria? – ha chiesto Domenico arrampicandosi sulla sedia del padre. – L’hai sentito anche tu quell’odore? –

- Certo che l’ho sentito. Sarà qualche diavoleria che c’entra con l’inquinamento. Gas, non può essere, il gas non puzza di menta, accidenti. Magari è qualche inquinamento che viene dalla spazzatura. Però, anche la spazzatura non profuma di menta. Oh, Cristo, qualcosa dovrà pur essere! Adesso la mamma ci prepara una bella tazza di caffellatte. Chissà che cos’era… Magari dicono qualche cosa al telegiornale. Chissà a che ora incomincia la partita. – e Angelo ha premuto il tasto rosso del telecomando.

Allora l’odore di menta è tornato lieve e sottile, si insinuava come un serpente d’aria morbido e conquistatore. Dapprima l’hanno percepito come un’eco lontana, poi sempre più forte, come più forte si faceva la luce verdastra del video.

Angelo fissava il video mentre l’odore si diffondeva nella cucina e gli è venuto un altro pensiero strano, il pensiero che la giornalista del telegiornale sembrava un polpo, un bellissimo polpo biondo che muoveva le labbra sensuali e gonfie e coperte di rossetto, nella sua direzione. Forse era l’effetto di quell’odore di menta, ma gli sembrava che l’immagine del polpo biondo emergesse distintamente dallo sfondo del video, quasi staccandosene e ondeggiando in riflessi violacei. Che stesse entrando nella cucina. Poi Angelo si è riscosso dalle sue fantasie mentre Daniela urlava a pieni polmoni.

− Angelo, l’odore viene dalla televisione! E’ la televisione che puzza, spegni! –

Daniela ha puntato l’indice verso il televisore e si è portata la mano alla bocca perché anche la nausea ricominciava a salire, come l’odore. Anzi, era quasi un tutt’uno con l’odore di menta e si materializzava nel corpo appesantendolo, era così forte che quasi Daniela non riusciva a deglutire. E, se avesse deglutito, l’odore le si sarebbe fermato in gola come un anello mostruoso e informe.

– Sìsì! – ha detto Domenico – è vero, papà! E’ la televisione! –

Jessica, invece di parlare, si è portata le manine al viso, come volesse smettere di vedere.

− Ma che, siete matti? Come fa l’odore a venire dal televisore? E da dove esce? – ha detto Angelo allargando le mani. Si è avvicinato al televisore che stava appoggiato sopra il frigorifero. Si è avvicinato con decisione e rapidità, come volesse risolvere davvero il problema in modo risoluto e definitivo. Ha osservato insistentemente tutti gli orefizi dell’apparecchio, e lo voltava, e lo scuoteva, quasi fosse un essere animato. Ma la nausea ha cominciato a riprendere anche lui, e lo ha costretto ad abbandonare le mani lungo in fianchi, sconfitto.

− Niente da fare. A me non sembra che esca di qui. Proviamo ad accendere di nuovo… – ha detto prendendo in mano il telecomando.

− No! – hanno detto Daniela e Domenico e Jessica all’unisono.

Angelo si è voltato verso di loro quasi stentasse a riconoscerli.

− E va bene! – ha detto posando con stizza il telecomando sulla tavola.

Daniela ha avuto un guizzo e gli ha detto guardandolo negli occhi – Perché non accendi la radio? Il telegiornale c’è anche alla radio, no? Magari dicono qualche cosa… -

Allora Angelo ha spinto il pulsante di un apparecchio bombato e argentato che stava sulla credenza. La radio ha trasmesso una canzonetta antiquata, e il cantante aveva un accento napoletano che acuiva la sensazione di un tempo remoto. Dopo qualche minuto, la musica si è interrotta per lasciare posto a una voce gracchiante che annunciava il radiogiornale.

− Ma dimmi tu! – ha esclamato Angelo – non lo reggo. Non la reggo la radio. E’ come quando sei in chiesa e non sai dove mettere la mani… Io non so dove mettere gli occhi. Che cos’è? Devo fermarmi a guardare il frigorifero? Ma pensa tu! –

− Sshh… sentiamo le notizie. – ha replicato Daniela sedendosi e torcendosi le mani.

Ma le notizie non parlavano dell’odore di mentuccia né tantomeno dell’intossicazione. Si parlava della morte della donna scomparsa e della partita di calcio che avrebbero giocato quella sera.

− Già, così mi perdo anche la partita… Cazzo. – ha inveito Angelo.

- Non dire parolacce davanti ai bambini. – Daniela era decisa e impellente. – Dài, una sera diversa. E’ tanto tempo che non parliamo, potremmo giocare a qualche cosa con i bambini, eh? Magari a carte… Non devi prenderla male. In fondo ogni tanto cambiare fa bene. E tu passi tutte le sere davanti alla televisione… non mi guardi quasi mai. Vero, bambini, che vostro padre guarda sempre la televisione? –

Domenico e Jessica hanno fatto sì con la testa.

- Ma quali giochi? Ma chi se ne frega dei giochi! No, me ne vado a letto. Accidenti alla menta, alla mentuccia e alla nausea. Voi rimanete pure qui a divertirvi con la radio. -

Angelo si è diretto alla camera da letto con aria sconsolata. Sembrava una mosca senza testa. E’ entrato nella stanza e ha richiuso piano la porta, come se non volesse essere disturbato.

− Mamma, ho fame! – ha detto Domenico tirando una manica della camicetta di Daniela.

− Oh, ti è tornata la fame? E tu Jessica, hai fame anche tu? –

− Mh mh. – ha fatto la bambina scuotendo la testa in segno di diniego. – Voglio la televisione… –

− Quella, bambina mia, questa sera non si può avere. Vuoi intossicarti, eh? Dimmi

un po’, vuoi che ti venga di nuovo la nausea? Vuoi stare male? Vedrai che domani ci sveglieremo e questo sarà stato soltanto un brutto sogno. Domani potremo aprire tutte le finestre e guardare il telegiornale e papà non sarà più così triste. Volete giocare, eh? Volete che giochiamo un po’? –

− Ho fame… – ha ripetuto Domenico afferrando il suo piatto sulla tavola. – Minestra… –

Allora Daniela ha preso un mestolo e gli ha versato un po’ di minestrone nel piatto. Il bambino ha cominciato a mangiare a cucchiaiate lente e ampie, a occhi bassi. La tovaglia bianca riverberava sotto il lampadario e i bicchieri scintillavano quasi fossero stati illuminati da candele. Daniela e i bambini tacevano, soltanto la radio, che Angelo aveva dimenticato accesa, gracidava nell’aria immobile e calda. Ora c’era una canzone melodica che parlava di amore e di abbandono, una musica molle, che invadeva l’aria e induceva alla malinconia.

− Com’è vuota la casa senza televisione! – ha esclamato Daniela mentre raccoglieva le stoviglie nel lavello con un rumore di acciottolato. I bambini erano muti e tristi. Se non fosse stato per la musica malinconica che riempiva l’aria, si sarebbe detto che fossero stati colpiti da un lutto. Un lutto della mente, qualcosa che privava dell’abitudine ad un affetto quotidiano e reiterato che saturava l’anima. E l’anima, sembrava essere volata via con l’odore di mentuccia. Daniela e Jessica e Domenico sembravano sgonfi di se stessi, si guardavano intorno con lo smarrimento di un corpo che si risveglia dopo una febbre. L’odore di mentuccia li aveva lasciati estenuati e senza volontà.

Mentre Daniela rigovernava, i bambini si erano addormentati con le braccia sulla tavola, cullati dalla musica molle e dal rumore delle stoviglie e dell’acqua che scorreva.

− Non avete detto le preghiere, prima di addormentarvi… – ha detto Daniela voltando il capo dal lavello. Su, preghiamo tutti insieme. –

− Mamma, ho sonno! – ha protestato Jessica con la vocina impastata.

− Non importa se hai sonno, si può dormire senza la televisione ma non senza le

preghiere. Su! –

Allora i bambini hanno congiunto le mani, ma tenevano gli occhi chiusi, come se stessero continuando a dormire. Poi hanno cominciato, all’unisono.

− Angelo del cielo, proteggi il nostro sonno.-

Ma alla fine della preghiera, prima di farsi il segno della croce, Domenico ha esclamato – Angelo del cielo, fai passare l’odore e la nausea. -

− …e riportaci la televisione. – ha aggiunto Jessica con un sospiro. – Amen. -

Poi si sono avviati verso la camera dei bambini, e Daniela sembrava un grande angelo nero che vegliava sul passo incerto dei suoi figli.

− Fate piano, che vostro padre dorme… – ha detto mettendoli a letto e rimboccando loro le coperte. Nella stanza brillava la luce intima e bluastra dell’abatjour sul comodino che univa i due lettini. Daniela si è seduta sull’orlo del letto di Jessica e con un gesto dolce ha sistemato i capelli della bambina sul cuscino. Erano lunghissimi e morbidi, e profumavano di sapone. Poi Daniela si è voltata verso Domenico, che si era addormentato con il viso affondato nel cuscino.

− Riportaci la televisione. – ha mormorato Daniela quasi in un soffio, mentre gli occhi scorrevano sul corpo abbandonato dei suoi figli. Poi, cercando di non fare rumore, ha spento l’abatjour.

Loops and Clouds

Loops and Clouds

di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo

di Gianni Biondillo di

di